Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

09.10.2025 à 11:27

« Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel

Jean-Baptiste Fressoz

Et si ce que nous appelons backlash écologique n'était que la manifestation brutale d'un mouvement plus profond ? C’est la thèse défendue par l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans ce court texte : ce qui nous revient en boomerang, c’est l’incompatibilité structurelle entre l’organisation matérielle de nos sociétés et toute perspective écologique.

L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (3968 mots)

Temps de lecture : 9 minutes

Ce texte est extrait du livre collectif Greenbacklash : qui veut la peau de l’écologie ?, sous la direction de Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé, à paraître le 10 octobre 2025 aux éditions du Seuil.

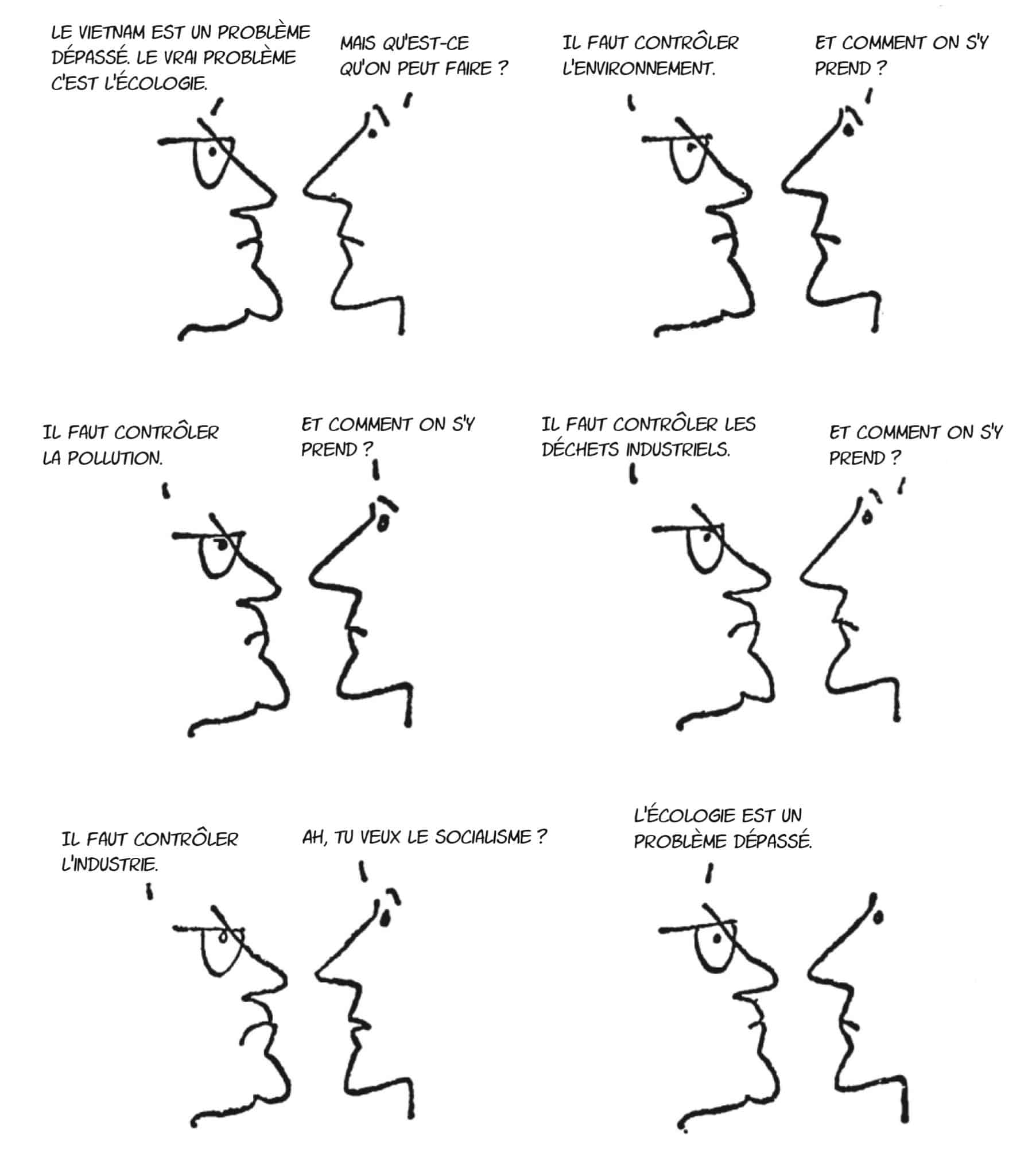

Le 25 mai 1970, un mois à peine après le premier Jour de la Terre qui vit des millions d’Américains manifester pour la défense de l’environnement, le New York Times évoquait déjà l’hypothèse d’un ecological backlash, d’un retour de bâton contre l’écologie. La menace n’était pas prise au sérieux. La vague environnementaliste semblait portée par la démocratie américaine elle‑même. « Tant que des millions d’Américains ont l’usage de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur nez, la position du personnel politique est prévisible », expliquait l’éditorialiste. « Les habitants de Santa Barbara, dont beaucoup sont conservateurs, n’ont pas eu besoin d’être sermonnés pour s’indigner de la pollution de leurs plages. Les habitants de New York et de Los Angeles n’ont pas besoin d’être informés des dangers de la pollution de l’air. »

Dans la perspective des élections de novembre 1970, le New York Times plaignait « le député qui n’aurait pas de mesures environnementales à présenter à ses électeurs ». La défense de l’environnement était alors consensuelle, portée à la fois par une jeunesse éduquée votant démocrate et par le Parti républicain défendant son passé conservationniste (les parcs nationaux, Theodore Roosevelt). L’Environmental Protection Agency (EPA) et le Clean Air Act furent d’ailleurs adoptés sous la présidence du républicain Richard Nixon avec d’écrasantes majorités. Le backlash, expliquait le journal, venait de « conservateurs obtus […] qui n’accepteraient pas d’être sauvés d’un incendie sans demander avec suspicion où ils sont emmenés et si le danger des flammes n’a pas été exagéré ». Certes, quelques industriels « de moindre envergure » s’opposeraient à l’écologie, mais ils « seraient balayés par ceux dotés d’une vision plus large ».

Avec le recul, 1970 semble marquer l’apogée de l’écologie politique aux États‑Unis. La décennie qui s’ouvrait, annoncée par Nixon comme celle de l’environnement, fut surtout celle de la « crise énergétique » et de la recherche tous azimuts de la souveraineté par le nucléaire, par le gaz et par le charbon. Dès 1970, le journal Science prévoyait que la crise énergétique allait engloutir les préoccupations environnementales : « quand l’air conditionné et les télévisions s’arrêteront le public se dira “au diable l’environnement donnez‑moi l’abondance” ». En 1980, l’élection de Ronald Reagan et plus encore le score de Barry Commoner à la même élection (0,25 %) confirmeraient ce sombre pronostic. À l’époque, comme aujourd’hui, l’idée de « backlash écologique » est trop optimiste. Elle suggère une réaction temporaire, une résistance agressive, mais passagère, émanant des franges conservatrices de la société face à un mouvement d’écologisation et de transition. Les reculs observés ne seraient que tactiques : des contretemps fâcheux sur la voie du progrès. Le problème est qu’en matière écologique, le backlash est structurel, il reflète des intérêts liés à la totalité ou presque du monde productif. La lutte contre la pollution touche au fondement de l’activité économique, au volume et à la nature de la production, à la rentabilité des investissements, à la compétitivité des entreprises et des nations et à la place de l’État dans la régulation de l’économie. La nature structurelle du backlash est particulièrement visible pour le cas des États‑Unis et du réchauffement climatique sur lequel se limite ce texte.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

La résignation climatique sous couvert de « transition »

À la fin de la décennie 1970, quand la question du réchauffement apparaît dans l’arène politique aux États‑Unis, personne ne mettait en cause la réalité du phénomène. Sa compréhension n’était entravée ni par les fausses controverses (le climatoscepticisme) ni par les fausses solutions (la capture du carbone par exemple). La nature du défi était bien perçue par les experts de l’EPA et de la National Academy of Science. Les experts soulignaient le rôle central du carbone dans le système productif mondial et l’énorme difficulté qu’aurait l’humanité à sortir des fossiles à temps pour éviter un réchauffement de 3 °C avant 2100. En 1979, le météorologue américain Jule Charney parlait du réchauffement comme du « problème environnemental ultime » : il fallait agir immédiatement, avant même sa détection, pour espérer limiter les dégâts à la fin du XXIe siècle.

Très vite, la résignation l’emporta. En 1979, la Chine annonçait aux pays du G7 ses prévisions de production de charbon : 2 milliards de tonnes par an d’ici l’an 2000, soit les deux tiers de la production mondiale à l’époque. Si on ajoute à cela l’échec de l’énergie nucléaire — lié à ses risques et ses surcoûts —, l’urbanisation et l’électrification du monde pauvre, la poursuite du consumérisme dans le monde riche et la montée du néolibéralisme, on comprend pourquoi l’idée de stopper le réchauffement fut promptement abandonnée.

En 1983, la National Academy of Science publiait un rapport dont le titre Changing Climate signale à lui seul le parti pris de la résignation. La conclusion défendait rationnellement l’idée de ne rien faire. Il était plus que probable que les grandes puissances de ce monde, prises dans un dilemme du prisonnier, ne parviendraient pas à restreindre leur consommation énergétique et matérielle. L’essentiel des stocks de carbone étant réparti entre les États‑Unis, l’URSS et la Chine, c’est‑à‑dire entre deux superpuissances rivales et un pays en voie de développement, il était illusoire de penser qu’un de ces acteurs puisse y renoncer. On pourrait certes ralentir le phénomène, en introduisant une taxe carbone, mais, concluait le rapport, l’expérience des chocs pétroliers récents dissuaderait n’importe quel gouvernement d’opter pour un renchérissement volontaire des prix de l’énergie. Il faudrait donc s’adapter à un climat plus chaud, ce qui, au dire des agronomes, des forestiers et des ingénieurs consultés sur ce sujet était tout à fait envisageable pour un pays comme les États‑Unis. Quant aux pays pauvres, leur meilleure option était encore de brûler les fossiles nécessaires à leur développement et donc à l’augmentation de leur « résilience ». Il y aurait bien sûr des perdants — le Bangladesh est souvent cité à l’époque — mais imaginer que les pays industriels ou ceux qui aspiraient à le devenir puissent sacrifier leur économie pour le bien‑être des plus pauvres était une illusion. Au pire, il resterait la possibilité de déménager des zones entières de la planète.

➤ Lire aussi | « Les plus pessimistes étaient beaucoup trop optimistes »・Jean-Baptiste Fressoz (2023)

À l’échelle internationale, les grandes conférences commencèrent à se succéder, mais sans modifier les bases économiques et géostratégiques du problème. L’une des premières du genre se tient à Toronto en 1988. La déclaration finale fait preuve d’une réelle ambition : réduire de 20 % les émissions mondiales de CO2 d’ici à 2005 par la mise en place d’une taxe sur les combustibles fossiles dans les pays riches, destinée à financer le développement et l’adaptation des pays pauvres. Mais des contre‑feux sont rapidement allumés. En 1988, une nouvelle institution est créée, le GIEC, dont le but explicite était de remettre les gouvernements au cœur du processus d’expertise. Parmi les trois groupes composant le GIEC, deux sont présidés par des climatosceptiques. Le groupe III, celui chargé des « solutions », est dirigé par l’Américain Robert Reinstein. Comme il l’expliquera plus tard, cette affaire de réchauffement n’est selon lui qu’un faux-nez des négociations commerciales. Les Européens, jaloux des ressources énergétiques américaines, cherchent à nuire à la compétitivité des États‑Unis en invoquant des objectifs de réduction d’émissions illusoires. En tant que chef de la délégation américaine à la conférence de Rio en 1992, il est chargé par son gouvernement de mettre en avant les solutions technologiques au réchauffement — même si lui même n’y croyait guère. Cette « carte technologique » — c’est son expression — fut largement reprise tant elle arrangeait tout le monde : elle permettait de repousser à plus tard et dans des progrès futurs les efforts de décarbonation.

Transitionisme et climatoscepticisme sont loin d’être contradictoires. En 2002, un mémo de Franz Luntz qui est alors le principal communiquant au service du Parti républicain montre comment ces deux tactiques dilatoires peuvent fonctionner en tandem. Selon lui, les Républicains proches des intérêts pétroliers sont perçus comme vulnérables sur la question climatique. Ils ont besoin de modifier leur langage. Il leur faut par exemple employer le terme « énergie » en lieu et place de « pétrole », dire « energy company » pour désigner Exxon et consorts. De même, mieux vaut éviter « drilling for oil », qui évoque « une bouillasse noire et gluante », mais dire plutôt « energy exploration » qui paraît plus propre et renvoie à la technologie. Sur la question du climat, Luntz reprend la boîte à outils des marchands de doute et y ajoute l’idée de transition en cours. « Le débat scientifique est en train de se clore contre nous » écrit‑il, mais il reste « une fenêtre de tir ». Les Américains respectent la science et donc il faut insister sur le besoin de faire plus de science ou de la meilleure science. Et surtout, il faut parler d’innovation, souligner les baisses d’émissions déjà réalisées par le secteur privé et insister sur les progrès technologiques à venir. L’opposition aux normes et aux traités internationaux n’est pas contre le climat ou l’environnement. Au contraire : ces règles imposées par les étrangers entraveront la prospérité nationale et l’inventivité technologique américaines. C’est aussi à ce moment, sous la présidence de George W. Bush, que sont poussées les propositions de capture et de stockage du carbone, solutions impraticables à grande échelle, mais qui jouent un rôle clé dans les scénarios de neutralité carbone mis en avant par le GIEC.

Quelle « écologisation » au regard des dynamiques matérielles ?

Depuis que le monde se préoccupe officiellement du changement climatique, depuis 1992 et la conférence de Rio, les techniques — dont les énergies renouvelables — ont beaucoup progressé : il faut émettre presque deux fois moins de CO2 pour produire un dollar de PIB. Mais ce rapport entre deux agrégats est bien trop grossier pour comprendre les dynamiques matérielles. La baisse de l’intensité carbone de l’économie mondiale cache le rôle presque inexpugnable des énergies fossiles dans la fabrication d’à peu près tous les objets, un rôle qu’elles remplissent, il est vrai, de manière plus efficace. Depuis les années 1980, l’agriculture mondiale a accru sa dépendance au pétrole et au gaz naturel (ingrédient essentiel des engrais azotés) avec les progrès de la mécanisation et l’usage croissant d’intrants chimiques. L’extraction minière et la métallurgie deviennent plus gourmandes en énergie. L’urbanisation du monde pauvre a conduit à remplacer des matières peu émettrices comme le pisé ou le bambou par du ciment. L’extension des chaînes de valeur, la sous‑traitance et la globalisation accroissent les kilomètres parcourus par chaque marchandise ou composant de marchandise et donc le rôle du pétrole dans la bonne marche de l’économie. Tous ces phénomènes sont masqués par l’efficacité croissante des machines et le poids des services dans le PIB mondial (d’où l’impression de découplage), mais ils n’en sont pas moins des obstacles essentiels sur le chemin de la décarbonation.

➤ Lire aussi | Défataliser l’histoire de l’énergie・François Jarrige & Alexis Vrignon (2020)

Car la « transition énergétique » présentée comme la solution au réchauffement concerne surtout l’électricité, soit 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour l’aviation, le transport maritime, l’acier, le ciment, les plastiques, les engrais, l’agriculture, le bâtiment ou encore l’armement, les perspectives de décarbonation restent encore assez fantomatiques. Le déploiement des renouvelables va alimenter en électricité décarbonée une économie dont la constitution matérielle dépendra encore longtemps des fossiles. D’où la nécessité de quantités colossales « d’émissions négatives » après 2050 sous forme de BECCS, pour « bioénergie couplée à la capture et au stockage de carbone ». C’est sur cette promesse technologique sans fondement que reposait l’Accord de Paris.

En 1970, l’éditorialiste du New York Times qui avait inventé le terme d’« ecological backlash» se moquait d’une rumeur colportée par la droite américaine, celle d’une collusion entre socialisme et environnementalisme. Peut‑être aurait‑il fallu explorer cette idée plus loin : lutter contre le réchauffement et la destruction des écosystèmes nécessite une transformation extraordinairement profonde du monde matériel et donc de notre société. Cela requiert non seulement le déploiement de nouvelles techniques, mais aussi et surtout le démantèlement accéléré de secteurs entiers de l’économie qui dépendent et dépendront longtemps des fossiles. Il s’agit bien d’une rupture avec le capitalisme industriel fondé sur la propriété privée des moyens de production. Denis Hayes, l’organisateur du premier Jour de la Terre, le reconnaissait volontiers : « Je soupçonne que les politiciens et les hommes d’affaires qui sautent dans le train de l’écologie n’ont pas la moindre idée de ce à quoi ils s’engagent […] Ils parlent de projets de traitement des eaux usées alors que nous contestons l’éthique d’une société qui, avec seulement 6 % de la population mondiale, représente plus de la moitié de la consommation annuelle mondiale de matières premières. »

L’idée de backlash a ceci de confortable qu’elle tend à naturaliser l’écologisation des sociétés. Elle donne l’impression que les revers actuels ne sont que temporaires. La transition serait en marche, il suffirait de l’accélérer. En fait, les ennemis de l’écologie — qu’ils soient populistes ou néolibéraux — ne sont que la face visible et grimaçante d’une force colossale, celle qui se trouve derrière l’anthropocène : non seulement le capitalisme, mais tout le monde matériel tel qu’il s’est constitué depuis deux siècles.

Sunday Telegraph, 26 avril 1970 (traduit en français)

➤ Lire aussi | Portrait du capitalisme en économie régénérative・Quentin Pierrillas (2020)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.

24.09.2025 à 19:14

Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire

La rédaction de Terrestres

Une nouvelle vague de conseils des Terrestres pour bien résister à la rentrée. Quatre livres au programme : des glaciers qui donnent le vertige, l'héritage de la lutte majeure de SOS Loire Vivante, un « manuel de dénoyade » pour s’immerger dans l’époque et un grand roman du dérèglement climatique. Bonnes lectures !

L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4152 mots)

Temps de lecture : 11 minutes

Beau livre · Les sources de glace · Olivier de Sépibus & Nastassja Martin

Le retrait des glaciers signe la catastrophe en cours, comme un condensé d’Anthropocène. Le livre Les sources de glaces participe de la mise en récit de ces disparitions et des luttes à naître pour ne pas qu’elles sombrent dans les oubliettes de la mauvaise conscience des Modernes.

Il faut l’avouer, en matière d’édition, le beau coûte cher, et notre conseil de lecture ne déroge pas à la règle. Si ses 37€ excèdent votre budget lecture, vous pouvez feuilleter l’ouvrage en librairie, le faire commander par votre bibliothèque ou vous le faire offrir. Mais il faut dire la beauté de l’objet, le travail d’orfèvre des éditions Paulsen, la peau duveteuse de la couverture, le chemin parfaitement maîtrisé qui serpente entre textes, poèmes et photographies.

Le regard s’égare dans l’image. On peine à saisir l’échelle, le plan, la nature même de ce que l’on voit. La verticalité parfois permet de ressaisir l’ensemble, il est immense. Par ses photos, Olivier de Sépibus nous fait sentir la texture du glacier, on effleure sa peau, poreuse, craquelée, épiderme endormi d’un dragon millénaire. Mais aussi, à mesure que l’on avance dans des séries chapitrées par la poésie magnifique de René Char, peau de chagrin : la moraine gagne, la neige brunie s’épuise en filet d’eau, il ne reste plus rien de blanc et pourtant, le glacier est là, immense, métamorphosé, mais partout présent dans la forme du vallon, la pente du pierrier.

Dans un texte dont on aurait rêvé pour Terrestres, mais qui se trouve ici dans un si bel écrin que l’on ne regrette vraiment rien, Nastassja Martin nous invite à sentir-penser le glacier comme sujet, un être animé, qui se gonfle et se dégonfle dans sa lente respiration annuelle, glisse, s’étale et dont la pulsation insuffle les battements du monde, circulant de l’océan aux sommets alpins et délivrant à tous les êtres l’eau qui les fait vivre. Le glacier renferme la mémoire du monde, et sa disparition signale les pathologies de notre civilisation.

Lorsqu’on considère le glacier comme une ressource, son épuisement inexorable invite à l’action. Si c’est un stock d’eau potable, bâchons-le pour en ralentir la fonte ; si c’est une source d’informations sur l’histoire longue de notre planète, extrayons des carottes pour les conserver dans des réfrigérateurs ; si c’est un substrat qui stabilise le sol et retient la montagne, le pompage subglaciaire pourrait offrir un répit pour les villages de l’aval. Mais si le glacier est un être avec lequel nous partageons le monde, qui nous constitue et auquel nous sommes liés de mille façons, alors cette agitation ne peut suffire. Pire, elle détourne de ce que nous devons aux êtres chers lorsqu’ils disparaissent : le recueillement, la joie de les aimer et la responsabilité de leur faire une place dans nos vies et nos mémoires pour transmettre ces liens à celles et ceux qui ne les connaîtront pas. J’ai l’impression que ce livre fait cela.

On ne « sauvera » pas les glaciers des Alpes, mais on peut faire vivre leurs fantômes afin que ces géants qui ont façonné les montagnes et ses habitants persistent sous d’autres formes. Transmettre la conscience de leur puissance, de leur majesté, quand bien même celles-ci ne se manifestent plus sous l’aspect grandiose d’une immense étendue blanche mais dans les formes modestes et surprenantes de cette vie nouvelle qui émerge et s’organise là où la glace se retire.

Comme le monument au pigeon disparu dont nous parle Aldo Leopold, mais libéré des réflexes mémoriels d’une civilisation bâtisseuse qui fige dans la pierre le souvenir de ses héros, ce livre contribue à une œuvre collective : inventer des récits et bricoler des mémoires, non pas tant pour honorer les êtres disparus que pour les garder bien vivants en nous et autour nous, comme autant de petites touches qui diffractent le sublime du paysage pour en faire un milieu plein de liens, de signes et de sens.

« Revers des sources :

pays d’amont,

pays sans biens,

hôte pelé,

je roule ma chance

vers vous »René Char, Retour amont – Poèmes

Virginie Maris

► Les sources de glace, d’Olivier de Sépibus & Nastassja Martin, Paulsen, 2025

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Récit · Au pied du barrage · Martin Arnould

Première enquête dans la nouvelle ligne de la collection Domaine du possible, désormais dirigée par Anne de Malleray, le livre de Martin Arnould nous replonge dans une lutte à la fois majeure et méconnue du mouvement écologiste français : le combat, à partir de 1986, de SOS Loire Vivante contre la construction programmée de plusieurs barrages sur le haut bassin de la Loire, en particulier celui de Serre-de-la-Fare qui menaçait d’engloutir vingt kilomètres de gorges sauvages entre Goudet et Solignac-sur-Loire.

En mêlant un amour palpable des lieux avec une description minutieuse des modes d’action et de l’organisation du mouvement, quelques éléments biographiques, des anecdotes, des connaissances écologiques et hydrographiques, une mise en perspective historique, Martin Arnould parvient à nous faire à la fois sentir et comprendre la lutte, notamment l’occupation résolue du site durant cinq ans, à partir de 1988, qui a fini par contraindre l’État à renoncer d’abord au barrage de Serre-de-la-Fare en 1991, puis à l’ensemble du programme d’aménagement lourd de la Loire en 1994.

Mais il faut dire aussi à quel point le livre constitue un pari éditorial réussi, qui amorce une vraie réflexion sur les manières de raconter les luttes et les expériences de l’écologie politique, pour « nourrir la critique et outiller l’action » comme le défend le nouveau manifeste de la collection.

Autour du récit principal, qui constitue la colonne vertébrale de l’ouvrage, on sinue ainsi entre les superbes dessins de Jean-Alfredo Albert (qui disent, depuis aujourd’hui, les paysages sauvés des eaux), les photographies historiques de la lutte (qui rappellent parfois la joie drôle et rageuse de celles de la lutte des femmes de Greenham) et un entretien particulièrement émouvant entre l’éditrice, Martin Arnould et son père, Jean-François, aujourd’hui âgé de 90 ans, figure de la lutte lui aussi.

Cette composition donne au livre la puissance croisée du témoignage, forcément partiel et partial, de l’un des acteurs de la lutte, et des matériaux plus bruts, qui permettent à chacun·e de s’approprier le récit, avec ses failles, ses étonnements, ses certitudes, ses doutes, ses enthousiasmes, tout en le laissant résonner avec nos propres attachements et nos propres expériences.

Je dois d’ailleurs dire que le livre m’a d’autant plus touché que nos séminaires de travail avec le collectif de rédaction de la revue se passent souvent dans ces coins de Haute-Loire que j’ai appris à aimer, et parce que j’ai aussi tenté de me bagarrer — avec nettement moins de succès — pour défendre un autre bout de Loire, plus en aval, contre un autre grand projet stupide et destructeur.

Ce côté « ouvert » d’un livre-matériaux et sa rencontre avec ma propre expérience affective et militante a d’ailleurs fait naître une interrogation — mais vos lectures feront certainement émerger d’autres questions !

Pour ma part, je n’arrête pas de me demander comment les militant·es de SOS Loire Vivante ont pu échapper à ce qui est aujourd’hui le quotidien de toute opposition à un grand projet, à savoir la violence policière constante, les expulsions du moindre début d’occupation, le fichage par les services de renseignement, bref la répression méthodique.

Le récit de la lutte n’est certes pas exempt de violence, avec notamment des incendies et des coups de fusil de la part des partisans du projet. Elle est aussi hantée par l’ombre du meurtre de Vital Michalon, tué en 1978 par la grenade d’un gendarme lors d’une manifestation antinucléaire à Creys-Malville, traumatisme durable du mouvement écologiste français.

Mais comme le concède Arnould avec un étonnement rétrospectif, les Premiers ministres successifs, de gauche comme de droite, de Rocard à Balladur, tous ont eu « l’obligeance de ne jamais envoyer les gendarmes mobiles, comme Jean-Marc Ayrault le fera à Notre-Dame-des-Landes ou Manuel Valls à Sivens » (p. 91). Pourquoi cette retenue ? Faut-il, comme semble le faire parfois l’auteur, chercher l’explication dans les formes d’organisation particulière revendiquées par SOS Loire Vivante (non-violence totale, composition politique très large, alliance avec de grandes ONG comme le WWF) ? Ou bien doit-on plutôt attribuer cette relative paix policière à un contexte politique particulier, un moment où, peut-être, le capitalisme n’a pas pleinement conscience de la menace existentielle qu’une écologie politique conséquente constitue pour lui ?

Le livre, par sa construction, laisse élégamment la question en suspens : à nous d’y réfléchir ! Ce faisant, il se place à l’endroit le plus juste pour raconter aujourd’hui un combat comme celui de Loire Vivante. Tout en contribuant à garder vivace la mémoire d’une lutte, il maintient cette mémoire ouverte : comme une matière à inspiration autant qu’à discussion.

Aurélien Gabriel Cohen

► Au pied du barrage de Martin Arnould, Actes Sud, 2025

Essai · Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines · Alexis Pauline Gumbs

Ce n’est pas vraiment un recueil de poésie, ni un récit de « nature writing » à la première personne, et pas un pamphlet antispéciste non plus. Non noyées est un peu tout ça, et aussi autre chose : un « manuel de dénoyade » pour respirer dans des conditions irrespirables qui explore dix-neuf « leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines » (le féminin générique est employé à travers le livre). S’auto-définissant comme « semeuse de troubles queer noire, évangéliste de l’amour et cousine aspirante de tous les êtres sensibles », Alexis Pauline Gumbs s’est imposée ces dernières années comme une penseuse incontournable des féminismes Noires, de l’écologie, et des maternités radicales.

Du « droit à l’obscurité » inspiré de la baleine à bec, aux pratiques d’alimentation collectives et circulaires des raies manta, en passant par l’abandon confiant des dauphins-pandas qui s’échouent sur les rivages, certains que la marée les ramènera à la mer, l’autrice tisse habilement savoirs naturalistes et poésie pour décrire les existences étonnamment queer, féroces, et parfois ludiques des mammifères de la mer. Au-delà des dualismes stériles – entre spirituel et politique, masculin et féminin (jusque dans le choix des polices de caractères, qui explorent une écriture dégenrée), elle pratique « l’art de l’identification » : non pas un geste de nomination, de capture ou de classification d’autres espèces, mais un mouvement par lequel on se reconnaît en elles, et avec elles.

Celles et ceux qui s’attendent à trouver ici un manifeste antiraciste pour une justice interespèces rigoureusement argumenté risquent d’être désorientés, peut-être même irrités, par l’absence de direction programmatique, par la pluie de « je t’aime » qui émaillent le texte, et par la primauté accordée à la résonance sensible plutôt qu’à la critique acérée. Pour reprendre le titre de la célèbre invitation d’Audre Lorde à nommer ce qui est structurellement invisibilisé, coulé et marginalisé, la poésie n’est pourtant pas un luxe, et encore moins quand elle rend hommage aux héritages des féministes Noires et qu’elle nous permet de nous identifier « avec une personne qui appartient soi disant à une autre espèce ». Encore faut-il accepter de ralentir. Et là encore, nous pouvons apprendre des mammifères marines : la phoque commune, lorsqu’elle plonge, peut faire tomber les battements de son cœur à trois, parfois quatre par minute (leçon 17).

Les dessins de Maya Mihindou sont d’une puissance radieuse, et à eux seuls, justifient qu’on ouvre le livre et qu’on s’y attarde – des baleines, des bateaux, des racines, des bulles et des sirènes s’entrelacent, nagent, s’affrontent, et résistent, évoquant la mue, la fugitivité, le souffle et la guérison – c’est magnifique, ça fait songer, et, comme dirait l’ami à qui j’ai envoyé des photos du livre par message, « purée, ça donne tellement envie de se faire tatouer » !

Léna Silberzahn

► Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs,

Burn~Août / Les liens qui libèrent, 2024

Roman · Le Déluge · Stephen Markley

Le roman de Stephen Markley intitulé Le Déluge, paru aux États-Unis en 2022, prend la forme d’une fresque sociale et politique décrivant les affres d’une civilisation prise dans la tourmente du réchauffement climatique.

Situé dans le contexte géopolitique des États-Unis, le décor dressé par l’auteur au début du roman est des plus réalistes. On y retrouve ce qui semble de plus en plus, aujourd’hui, former le tissu de nos vies quotidiennes et de notre actualité médiatique : multiplication des catastrophes écologiques, montée de la violence et du fascisme, développement des technologies numériques, de l’IA et des systèmes de surveillance.

Sur une période temporelle allant de 2013 à 2039, on suit les trajectoires de personnages mis à l’épreuve de ces bouleversements et de leurs conséquences sur les plans intime, social et politique. Des liens, frictions, échos ou dépendances se nouent entre les vies de Tony, climatologue menacé de mort pour ses travaux sur la fonte des glaces arctiques ; de Keeper, jeune prolétaire drogué et désœuvré devenu le jouet involontaire de groupes terroristes ; d’Ashir, ingénieur informaticien qui construit des systèmes de modélisation prédictifs pour tenter de limiter les effets de la crise climatique ; de Murdock, ancien démineur de l’armée américaine recruté par un groupe de saboteurs ; de Kate, jeune militante transformée en égérie internationale de la lutte écologique ; de Jackie, publicitaire BCBG avide d’ascension sociale, prête à vendre son âme aux lobbys pétroliers et industriels pour empêcher le vote d’une loi sur le climat ; ou encore celle du « Pasteur », ancien acteur hollywoodien converti à l’évangélisme qui utilise les réseaux sociaux et la réalité virtuelle pour diffuser massivement son message d’apocalypse.

Quelles réponses chacune de ces trajectoires tente d’apporter aux bouleversements engendrés par le réchauffement climatique, pour le meilleur comme pour le pire ? Markley nous fait entrer dans la tête de chaque personnage pour suivre les mouvements et métamorphoses qui s’opèrent en lui au cours du temps et face aux événements, tout en explorant les effets de résonance ou de rétroaction à distance qui se produisent entre ces lignes de vie, tissant la toile d’une intrigue complexe, prise dans les soubresauts d’une Terre en éruption.

La montée se fait tout en crescendo, augmentant en proportion du déchaînement et de la multiplication des catastrophes écologiques – montée des eaux, méga-feux, sécheresses, ouragans, tempêtes -, exacerbant les inégalités, les dominations de classe, la déshumanisation technologique et le racisme qui déchirent la société américaine contemporaine.

À mesure que l’étau climatique se resserre, toutes ces vies se trouvent emportées dans le mouvement d’une spirale collective infernale au sein de laquelle elles ne cessent de se débattre et de chercher des issues. La montée en puissance des catastrophes écologiques nourrit une angoisse grandissante et une désagrégation du corps social, se traduisant par la montée de politiques techno-sécuritaires et autoritaires qui ne font, en retour, qu’accroître les violences et les destructions.

Le roman tire sa force de la description progressive et minutieuse, quasi-scientifique, de la complexité des ressorts, à la fois politiques, économiques, sociaux et psychologiques, qui participent à la formation de cette spirale infernale. Il déplie aussi la palette des choix qui s’offrent à nous aujourd’hui pour tenter d’y répondre et leurs possibles conséquences sur notre avenir commun : transformation sociale, réforme politique, quête eschatologique, sacrifice apocalyptique ou repli identitaire violent. Sa lecture peut indéniablement susciter de l’éco-anxiété, tant la dystopie qui s’y dessine semble réaliste, fidèle portrait d’un ensemble de tendances à l’œuvre dans notre monde contemporain.

Mais il est aussi possible de le voir comme une œuvre cathartique, réveillant et explorant toutes les émotions de pitié et de terreur que peuvent susciter les bouleversements de notre époque, moins pour condamner les lecteurs à la passivité et à l’inaction que pour leur donner les moyens d’appréhender un réel de plus en plus complexe, en révélant les tensions, contradictions, et ambivalences de notre nouvelle condition.

Sophie Gosselin

► Le Déluge de Stephen Markley, Albin Michel, 2024 (traduit de l’américain par Charles Recoursé)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci

!

L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.

12.09.2025 à 15:30

Élisée Reclus, l’anthropocène avant l’heure

Roméo Bondon

Dès 1860, alors que le carbone n’a pas encore envahi l’atmosphère et que le plastique n’existe pas, le géographe et militant anarchiste Élisée Reclus décrit les humains comme des agents géologiques qui modifient le climat. Tout au long de son œuvre monumentale, il parvient à rendre le monde plus familier tout en déployant l’idée d’une condition terrestre.

L’article Élisée Reclus, l’anthropocène avant l’heure est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4179 mots)

Temps de lecture : 7 minutes

Ce texte est un extrait du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre », de Roméo Bondon, qui vient de paraître dans la collection « Précurseurs de la décroissance » des éditions du Passager clandestin.

Interagir avec la Terre

Au moment de saluer son ami et camarade, mort quelques jours plus tôt, Pierre Kropotkine a ces mots pénétrants : c’était « l’un de ceux qui avaient le mieux senti et vécu la liaison qui rattache l’homme à la Terre entière, ainsi qu’au coin du globe où il lutte et jouit de la vie1 ». Tout est dit. Des premiers articles publiés dans la Revue des Deux Mondes jusqu’à L’Homme et la Terre, en passant par La Terre et les dix-neuf volumes de la Nouvelle géographie universelle, Élisée Reclus n’aura de cesse de répéter, préciser, démontrer que les actions humaines sur la planète ne sont pas sans effets et, dès lors, qu’elles impliquent des responsabilités2.

Dans un article publié en 1864 à propos de Man and Nature, un ouvrage du diplomate américain et tenant de la préservation de la nature George Perkins Marsh3, Reclus note que les humains, « devenus, par la force de l’association, de véritables agents géologiques, […] ont transformé de diverses manières la surface des continents, changé l’économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes4 ». Inaugurant une conception dialectique du progrès n’allant jamais sans sa part de « régrès » qu’il conservera jusque dans ses derniers textes5, il détaille à partir de plusieurs exemples la diversité des modalités que recoupe l’action humaine sur la nature. « D’un côté elle détruit, de l’autre elle détériore » suivant l’état social et les progrès de chaque peuple, elle contribue tantôt à dégrader la nature, tantôt à l’embellir6 ». Et d’ajouter que, devenue « conscience de la terre », l’humanité se civilise à mesure qu’elle comprend que « son intérêt propre se confond avec l’intérêt de tous et celui de la nature elle-même7 ».

Difficile de ne pas penser à la notion désormais bien connue d’anthropocène pour décrire cette ère dans laquelle nous serions désormais entrés :

Sans qu’il soit nécessaire d’admettre un changement d’axe et la variation des latitudes terrestres, on peut affirmer que l’époque actuelle, comme les époques antérieures, offre aussi, dans ses climats, toute une série de changements successifs, et déjà l’histoire nous prouve que, dans ces modifications si importantes du régime de notre globe, les travaux de l’humanité entrent pour une très large part8.

Évidemment, il ne s’agit pas pour Reclus de trouver le « clou d’or » datant précisément le début de cette nouvelle période géologique. Le carbone contenu dans l’atmosphère commence tout juste à augmenter sous les coups d’une industrialisation féroce, tandis que le plastique, qui est la marque de notre temps, n’est pas encore connu. Néanmoins, sa conscience des effets planétaires produits par des modifications localisées qui s’ajoutent les unes aux autres a de quoi nous interpeller.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Enquêter, s’émerveiller et se révolter avec Élisée Reclus » de Roméo Bondon, septembre 2023.

Miroir de cette conception originale, Reclus n’hésite pas à conférer aux éléments ou à des milieux naturels une personnalité, voire une capacité d’action. Ainsi, sous sa plume, les montagnes sont « des êtres doués de vie9 » qui se révèlent composés d’« individus géographiques modifiant de mille manières les climats et tous les phénomènes vitaux des régions environnantes par le seul fait de leur position au milieu des plaines10 ». Dès lors, c’est bel et bien « l’action combinée de la Nature et de l’Homme lui-même, réagissant sur la Terre qui l’a formé11 », qu’il s’agit de décrire sur toutes les parties du monde et dans le moindre des phénomènes observés.

Rendre le monde plus familier

Les deux Histoires, d’un ruisseau et d’une montagne, publiées respectivement en 1869 et en 1880, sont peut-être ses textes qui illustrent le mieux cette démarche. Ils font ainsi écho à sa conviction selon laquelle « la science doit être une chose vivante12 ». Les deux récits paraissent aux éditions Hetzel, qui publient également Jules Verne, dans une collection intitulée « Bibliothèque d’éducation et de récréation », ce qui donne une bonne indication de la teneur des ouvrages : deux promenades informées, l’une au sein d’un bassin hydrographique, de la source à l’océan, l’autre dans un massif montagneux, auprès des animaux et des humains qui le peuplent. Au moment où il commence à travailler sur ce second opus, Élisée confie son intention à son éditeur, mais aussi ses doutes : « Mon livre est à la fois science et poésie, mais il vaudrait mieux qu’il fût l’un ou l’autre ; je crains bien que le genre lui-même ne soit faux13. » C’est pourtant bien ce mélange qui a assuré aux deux Histoires une postérité que n’ont pas démentie les plus récentes rééditions, ce à quoi il faut ajouter un engagement de l’auteur dans son texte, n’hésitant pas à mobiliser son expérience, à convoquer les sens des lecteurs et des lectrices, à conclure, comme toujours, sur un horizon émancipateur, celui d’une fraternité universelle14.

Aussi, quelle que soit l’échelle à laquelle il se situe et qu’importe le pas de temps considéré, Élisée Reclus tente de saisir les phénomènes terrestres avec une certaine familiarité. En cela, les évolutions de l’époque en matière de transport l’y ont sans doute aidé. Comme il l’écrit en ouverture d’un article publié en 1866,

[Il] se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat9.

Le monde, nous dit Reclus, subit une forme d’amoindrissement à mesure que les voies de communication se multiplient. Son usage n’en est devenu que plus accessible et son usure, diraient aujourd’hui certains critiques du tourisme, que plus rapide15.

Dans le dernier tome de la Nouvelle géographie universelle, Élisée adopte un regard rétrospectif sur les évolutions dont il a été le contemporain durant les vingt années qu’ont nécessitées la fabrication et la publication exhaustive de son grand-œuvre : « Partout, le réseau des voyages couvre la planète comme un filet aux mailles rétrécies. […] Chaque année, se raccourcit la durée du tour du monde, devenu maintenant pour quelques blasés une fantaisie banale16. »

Sa longue et continue pratique de la Terre l’a évidemment rendu sensible aux façons de la représenter17. Il fait un usage abondant de la cartographie et a pu s’appuyer pour cela sur les compétences de l’anarchiste suisse Charles Perron18. Ensemble, ils développent des cartes non seulement de localisation, mais également économiques, statistiques et géopolitiques, ce qui constitue une véritable nouveauté pour l’époque.

Mais ça n’est pas tout. La tentative la plus originale, sans doute, pour « dépouiller l’État du monopole de la production des images du monde19 » a été le projet de construction de globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900, qui s’est tenue à Paris. Son but, alors : « Faire entrer la géographie dans la cité20. » Il partage des préoccupations pédagogiques avec l’ensemble du milieu anarchiste, ainsi qu’avec l’urbaniste écossais Patrick Geddes, qui travaille avec le neveu d’Élisée, Paul Reclus, ce « constructeur de globes, de reliefs et de dispositifs de représentation du monde les plus divers21 », à produire une représentation à échelle réduite de la surface terrestre de l’Écosse.

La planète, cette « grande patrie », est donc pour Élisée un lieu familier, aussi bien parce qu’il en connaît de nombreuses régions que parce qu’il tente, à défaut, par l’imagination et la connaissance, de se situer parmi les sociétés qu’il évoque, pleinement imprégné par les paysages qu’il décrit, en se plaçant « du point de vue de la solidarité humaine22 ».

Enfin, la description de la Terre, cet « ensemble merveilleux de rythme et de beauté23 », ne serait pas complète sans accorder une place de choix aux autres animaux – en un mot, à tout ce qui vit. Cette inclusion, assez banale pour les végétaux à une époque où la géographie botanique prend son essor, l’est beaucoup moins pour la faune, sauvage et domestique, qui est abordée dans chaque tome de la Nouvelle géographie universelle et devient un thème et une préoccupation à part dans les derniers textes d’Élisée Reclus. La mention de tel ou tel animal se double à la fin de sa vie d’une valorisation de la coopération interspécifique, notamment dans « La grande famille24 », ou de prises de position éthiques, comme dans « À propos du végétarisme25 ».

À écouter, un épisode des Sons Terrestres : « Histoire d’un ruisseau, d’Élisée Reclus », des extraits lus par la compagnie Le rouge et le vert, 2021.

Image d’ouverture : Photographie Jean Reutlinger, vers 1907-1914, Wikimedia.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Pierre Kropotkine, « Élisée Reclus », Les Temps nouveaux, 15 juillet 1905.

- C’est ce dont témoigne, entre autres textes, ceux réunis dans Libre nature (op. cit.), une anthologie à laquelle le livre « Élisée Reclus et la solidarité terrestre » doit beaucoup.

- Philippe Pelletier, « Élisée Reclus et George Perkins Marsh, convergence et rupture », Annales de géographie, vol. 732, no 2, 2020, p. 104-127.

- « De l’action humaine sur la géographie physique », Revue des Deux Mondes, vol. 54, 1864, repris dans Libre nature, op. cit., p. 49. Voir, dans la partie « Textes choisis », l’extrait 3 de « La libre nature ».

- Voir, dans la partie « Textes choisis », les extraits de « Cause animale et progrès social ».

- « De l’action humaine sur la géographie physique », art. cit., p. 50.

- Ibid.

- La Terre. Description des phénomènes de la vie du globe, t. II, Hachette, 1868-1869, p. 502.

- Du sentiment de la nature…, op. cit.

- La Terre, t. I, op. cit., p. 157.

- « Préface », dans L’Homme et la Terre, t. I, Librairie universelle, 1905-1908, p. II.

- « Lettre à M. de Gerandol », 11 janvier 1877, dans Correspondance, t. II, op. cit., p. 182.

- « Lettre à P.-J. Hetzel », 26 juin 1872, citée dans Federico Ferretti, Élisée Reclus. Pour une géographie nouvelle, éditions du CTHS, 2014, p. 90.

- Benoît Bodlet, Les histoires d’Élisée Reclus. Divulgation scientifique et émancipation, Presses universitaires de Lyon, 2024.

- Rodolphe Christin, L’usure du monde. Critique de la déraison touristique, L’échappée, 2014.

- « Dernier mot », dans Nouvelle géographie universelle. Tome XIX. L’Amérique du Sud : l’Amazonie et la Plata, Hachette, 1894, repris dans Libre nature, Héros-Limite, 2022, p. 137.

- Écrits cartographiques, Héros-Limite, 2016.

- Federico Ferretti, « Charles Perron et la juste représentation du monde », visionscarto.net, 5 février 2010.

- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté : Patrick Geddes géographe et sa relation avec les Reclus », Annales de géographie, vol. 706, no 6, 2015, p. 687.

- Soizic Alavoine-Muller, « Un globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900. L’utopie géographique d’Élisée Reclus », L’Espace géographique, vol. 32, no 2, 2003, p. 156-170.

- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté », art. cit., p. 686.

- « Dernier mot », op. cit., p. 137.

- Ibid., p. 139.

- Voir l’extrait 2 de « Cause animale et progrès social » dans la partie « Textes choisis » du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre ».

- Voir l’extrait 1 de « Cause animale et progrès social » dans la partie « Textes choisis » du livre « Élisée Reclus & la solidarité terrestre ».

L’article Élisée Reclus, l’anthropocène avant l’heure est apparu en premier sur Terrestres.

05.09.2025 à 10:38

La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique

Hamza Hamouchene

Penser ensemble Gaza et le climat ? Oui, car tout se tient comme le défend ici Hamza Hamouchene, qui retrace l’écocide au long cours derrière le génocide en cours. Après la destruction de l’agriculture et l’accaparement de l’eau, les projets énergétiques d’Israël jettent une lumière crue sur l’impérialisme extractiviste à l’œuvre dans la logique coloniale.

L’article La Palestine, l’impérialisme et la catastrophe climatique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (11213 mots)

Temps de lecture : 26 minutes

Cet article est basé sur un chapitre du livre collectif Rising for Palestine : Africans in Solidarity for Decolonisation and Liberation (« Se soulever pour la Palestine : les Africain·es solidaires de la décolonisation et de la libération »), édité par Raouf Farah et Suraya Dadoo, à paraître aux éditions Pluto Press début 2026.

À première vue, il peut sembler inapproprié, voire déplacé, d’aborder les enjeux climatiques et écologiques alors qu’un génocide se déroule actuellement à Gaza. Mais il ne s’agit pas seulement d’un génocide ; on assiste également à un écocide, voire à ce que certain·es décrivent comme un holocide, c’est-à-dire l’anéantissement délibéré d’un tissu social et écologique dans son intégralité. La bande de Gaza est jonchée de plus de 40 millions de tonnes de débris et de matériaux dangereux, qui recouvrent pour la plupart des restes de corps humains. Au début de l’année 2024, une grande partie des terres agricoles de Gaza était déjà ravagée, après que les vergers, les serres et les cultures de subsistance ont été anéantis par les bombardements incessants. Les oliveraies et les fermes ne sont plus qu’un tas de terre et de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, tandis que l’eau de mer au large de Gaza est saturée d’eaux usées et de déchets, après qu’Israël a coupé l’alimentation en électricité et détruit les stations d’épuration.

Saisir l’ampleur de la dévastation écologique que génère le génocide commis par Israël permet de mettre en évidence les nombreuses interconnexions entre la crise climatique et écologique et la lutte pour la libération de la Palestine. Il ne peut y avoir de véritable justice climatique à l’échelle mondiale sans la libération du peuple palestinien, de même que cette lutte de libération est intrinsèquement liée à la survie de la terre et de l’humanité.

Les propos qui vont suivre cherchent à démontrer que la destruction des écosystèmes opérée par Israël est en lien direct avec la violence coloniale que l’État hébreu déploie en Palestine, et qui a atteint son paroxysme avec le génocide en cours. Nous cherchons ici à démontrer que les dommages environnementaux ont constitué, dès le départ, un aspect essentiel du système de domination coloniale sioniste, et comment ces dégradations ont constitué un outil pour contrôler et anéantir. Par la suite, la présente analyse abordera des enjeux cruciaux tels que la vulnérabilité climatique disproportionnée imposée aux Palestinien·nes, le déploiement par Israël de stratégies d’éco-blanchiment et d’éco-normalisation pour camoufler sa stratégie d’occupation et d’apartheid, ainsi que l’écocide en cours à Gaza et la place d’Israël dans le régime du capitalisme fossile mondial. Enfin, nous évoquerons la résistance du peuple palestinien à travers des pratiques enracinées dans le respect de la terre et des cultures, qui promeuvent non seulement un rejet de la domination mais également une conception particulière de la justice environnementale, ancrée dans les luttes de libération.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Orientalisme environnemental

Israël a toujours décrit la Palestine d’avant 1948 comme un territoire vide et désertique, contrastant avec l’oasis florissante promise par la création de l’État d’Israël. Ce discours environnemental raciste dépeint les peuples autochtones de Palestine comme des sauvages qui négligent, voire détruisent les terres sur lesquelles ces populations vivent depuis des millénaires. Cette perspective environnementale n’est pas nouvelle, ni même propre au colonialisme israélien. En invoquant le concept d’« orientalisme environnemental », la géographe Diana K. Davis souligne que dans l’imaginaire anglo-européen du 19ᵉ siècle, les milieux naturels dans le monde arabe ont souvent été représentés comme « dégradés d’une certaine façon », ce qui impliquait la nécessité d’une intervention pour les améliorer, les restaurer, les normaliser et les réparer1.

L’idéologie sioniste de la Rédemption de la terre se reflète dans le discours construit autour des projets de boisement menés par le Fonds national juif (FNJ), une organisation parapublique israélienne. Le FNJ a cherché à recouvrir les vestiges matériels et symboliques des 86 villages palestiniens détruits lors de la Nakba en ayant recours au boisement2. Sous couvert de politiques de conservation, l’organisation a instrumentalisé la plantation d’arbres pour dissimuler la réalité des déplacements massifs de populations liés à la colonisation, du nettoyage ethnique, de la destruction de l’environnement et de la dépossession, tout en créant de nouveaux paysages destinés à remplacer les paysages autochtones.

La chercheuse Ghada Sasa décrypte avec brio ces pratiques éco-coloniales, qu’elle décrit comme relevant d’un colonialisme « vert », c’est-à-dire l’appropriation par Israël de concepts environnementalistes pour éliminer la population palestinienne autochtone et accaparer ses ressources. Elle décrit comment l’État hébreu utilise les classifications et appellations de préservation de l’environnement (parcs nationaux, forêts et réserves naturelles) pour justifier l’accaparement des terres et empêcher le retour des réfugié·es palestinien·nes, dans le but de vider la Palestine de son essence historique pour judaïser et européaniser son territoire, en effaçant l’identité palestinienne et en éliminant la résistance à l’oppression coloniale. Ces pratiques servent également à « écologiser » l’image de l’État d’Israël dans un contexte d’apartheid3.

Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste.

L’eau fait partie des ressources qu’Israël accapare en Palestine. Peu après la création de l’État d’Israël en 1948, le FNJ a asséché le lac Hula et les zones humides environnantes dans le nord de la Palestine historique4, au prétexte que cela était nécessaire pour agrandir les surfaces agricoles. Or, non seulement le projet n’a pas permis de dégager des terres agricoles « productives » pour les colons juif·ves européen·nes nouvellement arrivé·es, mais cela a également causé des dommages environnementaux considérables, en décimant des espèces végétales et animales essentielles4 et en polluant les eaux se déversant dans la mer de Galilée (lac de Tibériade), ce qui a eu un impact sur la qualité de l’eau du fleuve Jourdain en aval5. À peu près à la même période, la compagnie nationale des eaux israélienne Mekorot a commencé à détourner les eaux du Jourdain vers les colonies et les villes côtières israéliennes, ainsi que vers les colonies juives installées dans le désert du Naqab (Néguev)6. À la suite de l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, le pompage des eaux du Jourdain s’est intensifié. Aujourd’hui, le fleuve n’est plus qu’un ruisseau pollué par les déchets et les eaux usées, en particulier sa section en aval7.

Qu’il s’agisse de campagnes de boisement ou de l’accaparement des ressources en eau, les atteintes aux milieux naturels commises par Israël en Palestine illustrent comment la relation à la nature s’inscrit dans une logique coloniale plus vaste. Le colonialisme de peuplement est une forme de domination qui vient violemment perturber les relations des peuples avec leur environnement, en ce qu’il « fragilise stratégiquement la survivance collective des communautés autochtones sur leurs terres8 ». Vu sous cet angle, le colonialisme de peuplement s’apparente à une domination écologique, car il efface les relations essentielles qu’entretiennent les peuples autochtones avec leurs milieux naturels pour imposer des modèles écologiques coloniaux. Comme le fait remarquer Kyle Whyte, « les populations de colons s’efforcent de créer leurs propres écosystèmes en éradiquant les écosystèmes autochtones, ce qui exige souvent d’introduire d’autres ressources et d’autres êtres vivants9 ». À cet égard, la chercheuse Shourideh Molavi affirme elle aussi que la violence coloniale est « avant tout une violence écologique », une tentative de remplacer un écosystème par un autre. Ce point de vue est partagé par l’architecte Eyal Weizman, qui soutient que « l’environnement constitue l’un des instruments du racisme colonial, sur lequel on s’appuie pour accaparer les terres, renforcer les lignes de siège et perpétuer la violence10 ». Weizman observe qu’en Palestine, « la Nakba revêt également une dimension environnementale moins connue, à savoir le bouleversement global de l’environnement, de la météo, des sols ; la perturbation du climat local, de la végétation et de l’atmosphère. La Nakba est un processus de changement climatique imposé par la colonisation.10 »

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Prise de terre et Terre promise : sur l’État colonial d’Israël » d’Ali Zniber, août 2024.

La crise climatique en Palestine

Dans ce contexte où l’État israélien est responsable de la dégradation des milieux naturels en Palestine, la population palestinienne est aujourd’hui confrontée à l’intensification de la crise climatique à l’échelle mondiale. D’ici la fin du siècle, les précipitations annuelles dans la région pourraient diminuer de 30 % par rapport à la période 1961-199011. Le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une augmentation des températures de 2,2 à 5,1 °C, ce qui entraînera des perturbations climatiques aux effets potentiellement catastrophiques, notamment une accélération de la désertification12. L’agriculture, qui constitue la clé de voûte de l’économie palestinienne, s’en trouvera profondément impactée. Le raccourcissement des saisons de croissance des cultures et l’augmentation des besoins en eau entraîneront une hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui constitue une menace pour la sécurité alimentaire.

La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide. Comme l’a souligné Zena Agha13, ces violences exercées sur le temps long expliquent pourquoi les conséquences de la crise climatique affecteront, et affectent déjà les populations israélienne et palestinienne des Territoires palestiniens occupés (TPO) de manière profondément asymétrique. Ainsi, tandis que l’occupation continue d’empêcher les Palestinien·nes d’accéder aux ressources et de développer des infrastructures et des stratégies d’adaptation, Israël fait partie des pays les moins vulnérables au changement climatique dans la région, et des mieux préparés pour y faire face. Ainsi, en accaparant, pillant et en exerçant un contrôle sur la plupart des ressources disponibles en Palestine, des terres à l’eau en passant par l’énergie, Israël est en mesure de développer des technologies susceptibles d’atténuer certains des effets du changement climatique, aux dépens des travailleur·euses palestinien·nes et avec le soutien actif des puissances impérialistes. Pour résumer, les capacités d’adaptation au changement climatique sont profondément asymétriques entre Israël et la Palestine, et ces capacités sont déterminées en fonction de la race, de la religion, du statut juridique et des hiérarchies coloniales. On parle alors d’apartheid climatique, ou éco-apartheid14.

La vulnérabilité de la population palestinienne face au changement climatique doit être comprise dans le contexte de la violence coloniale qu’elle subit depuis un siècle : occupation, apartheid, dépossessions, déplacements de populations, oppression systémique et génocide.

La question de l’accès à l’eau illustre parfaitement cette situation profondément inégalitaire. Contrairement aux pays voisins, la région située entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée ne souffre pas de pénuries d’eau. Pourtant, les populations palestiniennes de Cisjordanie et de Gaza sont affectées de manière chronique par une crise de l’accès à l’eau, en raison de la primauté donnée aux populations juives imposée par l’occupation, et de l’apartheid pratiqué autour des infrastructures hydrauliques. Depuis le début de l’occupation de la Cisjordanie en 1967, l’État d’Israël a monopolisé les sources d’eau douce, une pratique légitimée par les accords d’Oslo II en 1995, qui ont accordé à Israël le contrôle d’environ 80 % des ressources en eau présentes sur le territoire cisjordanien. Alors qu’Israël a perfectionné ses technologies de gestion des eaux et généralisé l’accès à l’eau de part et d’autre de la « Ligne verte », il devient de plus en plus difficile pour les Palestinien·nes d’accéder aux ressources en eau en raison de l’apartheid, de l’accaparement des terres et des dépossessions. En effet, l’État hébreu contrôle les sources d’eau douce, impose des quotas d’approvisionnement stricts à la population palestinienne, interdit tous les projets d’aménagement, tels que la création de puits, et a détruit à de nombreuses reprises des infrastructures d’approvisionnement en eau mises en place par les Palestinien·nes. En conséquence, la population juive israélienne installée entre le Jourdain et la Méditerranée dispose d’abondantes ressources en eau, grâce à l’accaparement et aux technologies de dessalement de l’eau de mer, tandis que la population palestinienne est confrontée à des pénuries chroniques qui s’aggraveront sous l’effet du changement climatique.

Les disparités sont frappantes : la consommation quotidienne d’eau par habitant·e en Israël était de 247 litres en 2020, soit plus de trois fois les 82,4 litres dont dispose quotidiennement chaque Palestinien·ne de Cisjordanie15. Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes. En outre, dans les colonies israéliennes illégales sont consommés jusqu’à 700 litres d’eau par personne et par jour, notamment pour entretenir des équipements de luxe comme les piscines et les gazons, tandis que certaines communautés palestiniennes, qui ne sont pas rattachées au réseau de distribution d’eau, survivent avec à peine 26 litres par personne et par jour. Ceci est proche de la moyenne dans les zones sinistrées et bien moins que la quantité d’eau suffisante pour les besoins personnels et domestiques, soit entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour, préconisés par les Nations Unies et l’OMS16. En 2015, seuls 50,9 % des ménages cisjordaniens bénéficiaient d’un accès quotidien à l’eau, tandis qu’en 2020, l’ONG israélienne B’Tselem estimait que seulement 36 % des Palestinien·nes de Cisjordanie jouissaient d’un accès à l’eau stable tout au long de l’année, avec un approvisionnement en eau disponible moins de 10 jours par mois pour 47 % d’entre elles et eux.

Dans les territoires occupés, 600 000 colons israélien·nes illégaux utilisent six fois plus d’eau que les 3 millions de Palestinien·nes.

La situation est pire encore à Gaza. Même avant le génocide actuel, seuls 30 % des ménages disposaient d’un accès quotidien à l’eau, un chiffre qui a fortement chuté depuis le début de l’offensive israélienne17. L’État d’Israël ne se contente pas de bloquer l’approvisionnement en eau propre et en quantité suffisante dans l’enclave de Gaza, il empêche également la construction ou la réparation d’infrastructures de gestion des eaux en bloquant l’acheminement des matériaux nécessaires. Les conséquences sont dramatiques : avant le début du génocide, 90 à 95 % de l’eau à Gaza était impropre à la consommation et inutilisable pour l’irrigation18. La pollution de l’eau était à l’origine de plus de 26 % des maladies signalées et constituait l’une des premières causes de mortalité infantile, responsable de plus de 12 % des décès d’enfants gazaouis19. En février 2025, alors que la violence génocidaire se poursuit et que la famine s’aggrave, Oxfam estimait l’eau disponible à Gaza à 5,7 litres d’eau par jour et par personne20.

Dans un tel contexte de restrictions de l’accès à l’eau, les impacts du changement climatique sur la qualité et la disponibilité de l’eau seront dévastateurs, en particulier à Gaza.

Éco-normalisation et greenwashing à l’ère des énergies renouvelables

Face à l’escalade des tensions liées à l’eau, à l’environnement et au climat auxquelles sont confronté·es les Palestinien·nes, Israël se présente pourtant comme le champion des technologies vertes, du dessalement d’eau de mer et des projets d’énergie renouvelable, déployés en Palestine occupée et ailleurs. En se targuant d’être un pays développé et engagé pour le climat au milieu d’un Moyen-Orient aride et régressif, l’État hébreu utilise son image « écolo » pour justifier sa politique coloniale de dépossession, blanchir son régime de colonisation et d’apartheid et pour occulter les crimes de guerre commis contre le peuple palestinien. Les accords d’Abraham signés avec les Émirats arabes unis (EAU), Bahreïn, le Maroc et le Soudan en 2020 ont permis de renforcer cette image, de même que d’autres accords conclus pour la mise en œuvre conjointe de projets environnementaux autour des énergies renouvelables, de l’agro-industrie et de l’eau. Il s’agit d’une manifestation de l’éco-normalisation, qui consiste à utiliser une forme d’« écologisme » pour blanchir et normaliser les oppressions et injustices environnementales engendrées dans le monde arabe et ailleurs21.

Officialisée en décembre 2020, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël est issue d’un accord entre deux puissances occupantes et facilité par leur protecteur impérial (les États-Unis, sous la houlette de Donald Trump), par lequel Israël et les États-Unis ont également reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Depuis lors, les investissements et les accords réalisés par Israël au Maroc se sont multipliés, en particulier dans les secteurs de l’agroalimentaire et des énergies renouvelables.

Le 8 novembre 2022, lors de la COP 27 organisée à Charm el-Cheikh, la Jordanie et Israël ont signé un protocole d’accord sous l’égide des Émirats arabes unis, afin de poursuivre une étude de faisabilité pour deux projets interconnectés, nommés Prosperity Blue et Prosperity Green, qui constituent les deux pôles du projet global Prosperity. En vertu de cet accord, la Jordanie achètera 200 millions de mètres cubes d’eau par an à une station israélienne de dessalement d’eau de mer située sur la côte méditerranéenne, dans le cadre du projet Prosperity Blue. Cette station sera alimentée par une centrale solaire de 600 mégawatts (MW) installée en Jordanie (projet Prosperity Green), qui sera construite par Masdar, une entreprise publique émiratie spécialisée dans les énergies renouvelables. La rhétorique philanthropique déployée autour du projet Prosperity Blue masque la réalité du pillage des ressources en eau en Palestine orchestré par Israël depuis des dizaines d’années, comme nous l’avons vu plus haut, et permet à l’État hébreu de nier sa responsabilité dans les pénuries d’eau qui touchent toute la région, tout en se présentant comme un agent de la protection de l’environnement et de la maîtrise des technologies liées à l’eau. L’entreprise Mekorot, actrice majeure des activités de dessalement d’eau de mer en Israël, se positionne comme un leader mondial dans ce domaine, en partie grâce à la propagande israélienne d’éco-blanchiment. Les bénéfices générés par l’entreprise financent à la fois ses propres opérations, ainsi que l’apartheid de l’eau exercé par le gouvernement israélien à l’égard de la population palestinienne.

En août 2022, la Jordanie a rejoint le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, Bahreïn et Oman en signant un autre protocole d’accord avec deux entreprises israéliennes de production d’énergie, Enlight Green Energy (ENLT) et NewMed Energy, afin de mettre en œuvre des projets d’énergie renouvelable dans toute la région, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et du stockage de l’énergie. Ces initiatives renforcent l’image d’Israël en tant que plaque tournante de l’innovation en matière d’énergies renouvelables, tout en lui permettant de poursuivre son projet de colonisation et d’étendre son influence géopolitique dans la région. L’objectif est d’intégrer Israël aux sphères énergético-économiques du monde arabe en lui conférant une position dominante, et en créant de nouvelles dépendances qui renforcent la dynamique de normalisation et présentent l’État hébreu comme un partenaire indispensable. Face à l’aggravation des crises écologique et climatique, les pays qui dépendent de l’énergie, de l’eau ou des technologies contrôlées par Israël pourraient en venir à considérer que la lutte de libération des Palestinien·nes passe au second plan, cherchant avant tout à sécuriser leur propre accès à ces ressources.

Plutôt que de considérer le monde arabe comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste.

L’implication d’entreprises des pays du Golfe, telles que la société saoudienne ACWA Power et l’émiratie Masdar dans ces projets coloniaux met en évidence une caractéristique structurelle majeure du monde arabe. Plutôt que de considérer la région comme un ensemble homogène, il est essentiel d’identifier les hiérarchies et les inégalités internes qui la structurent. La région du Golfe fonctionne comme une force semi-périphérique, voire sous-impérialiste. Non seulement les pays du Golfe sont nettement plus riches que leurs voisins, mais ils participent également à la capture et la ponction de la plus-value à l’échelle régionale, reproduisant ainsi les dynamiques d’extraction, de marginalisation et d’accumulation par dépossession qui caractérisent les relations entre les centres impériaux et leurs périphéries.

Croisade contre la nature et écocide à Gaza

Les crimes horribles qu’Israël commet actuellement contre la population et les milieux naturels à Gaza sont le prolongement d’une offensive de longue date qui continue de s’intensifier, comme le souligne Shourideh C. Molavi dans son livre Environmental Warfare in Gaza. En rejetant l’idée que l’environnement ne serait que le décor inerte du conflit, Molavi montre comment les pratiques coloniales de l’État d’Israël instrumentalisent les composantes environnementales pour mener une guerre militaire à l’intérieur, et autour de la bande de Gaza10. Dans cette guerre, la destruction des zones résidentielles va de pair avec la dévastation des espaces agricoles à Gaza.

En ravageant des terres, en imposant aux agriculteur·trices palestinien·nes des restrictions sur les types et la taille des cultures autorisées, et en éradiquant pratiquement toutes les oliveraies et les plantations traditionnelles d’agrumes, Israël déploie à Gaza une violence d’ordre écologique. Outre les incursions et les massacres à répétition, les bulldozers israéliens traversent régulièrement la bande de Gaza pour décimer les cultures et détruire les serres agricoles. Comme cela a été documenté par le groupe de recherche londonien Forensic Architecture, l’État hébreu a petit à petit étendu la superficie de son no-man’s land militarisé, dite « zone tampon », le long de la frontière orientale de Gaza.

Depuis 2014, Israël a également recours à un arsenal chimique pour pulvériser régulièrement des herbicides toxiques au moyen d’avions pulvérisateurs qui détruisent les plantations agricoles palestiniennes sur de vastes portions de territoire dans l’enclave de Gaza22. Le ministère palestinien de l’agriculture estime qu’entre 2014 et 2018, les pulvérisations aériennes d’herbicides ont endommagé plus de 13 kilomètres carrés de terres agricoles à Gaza23. Mais les impacts de ces produits chimiques ne se limitent pas aux cultures ; en effet, l’ONG palestinienne de défense des droits humains Al-Mezan a averti que le bétail consommant des plantes contaminées chimiquement pourrait représenter un danger pour la santé humaine via la chaîne alimentaire24.

À Gaza, les colonisateur·trices sont engagé·es depuis longtemps dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.

Avant même le début du génocide, ces pratiques avaient ravagé des parcelles entières de terres arables, privant les agriculteur·trices gazaoui·es de leurs moyens de subsistance tout en offrant à l’armée israélienne une meilleure visibilité pour cibler à distance et mener des attaques meurtrières25. En conséquence, et contrairement aux vastes cultures irriguées de fraises, de melons, d’herbes aromatiques et de choux qui prospèrent dans les colonies israéliennes avoisinantes, les terres agricoles de Gaza semblent stériles et sans vie, non pas par nature mais à dessein. Au lieu de « faire fleurir le désert », les colonisateur·trices sont engagé·es dans un processus de désertification en transformant des terres agricoles autrefois fertiles en un espace aride et désolé, amputé de sa végétation.

C’est dans ce contexte de reconfiguration brutale du paysage biopolitique de Gaza (et de la Palestine historique dans son ensemble) par la colonisation qu’a eu lieu l’attaque du Hamas du 7 octobre. Depuis, les crimes commis par Israël à Gaza peuvent désormais être qualifiés d’écocide. L’étendue des dommages sur le territoire n’a pas encore été documentée, et les statistiques sont rapidement dépassées à mesure que l’État hébreu perpétue le génocide. On peut néanmoins citer ici quelques faits établis.

Comme le montre le groupe de recherche Forensic Architecture, dont les analyses s’appuient sur des images satellite, depuis le mois d’octobre 2023, les forces israéliennes ont systématiquement pris pour cible des vergers et des serres, dans une volonté délibérée de commettre un écocide et d’aggraver la famine catastrophique qui sévit actuellement à Gaza, et qui s’inscrit dans une stratégie plus large consistant à priver la population palestinienne des ressources dont elle a besoin pour survivre25. En mars 2024, environ 40 % des terres de Gaza utilisées pour la production agro-alimentaire avaient été ravagées, tandis que près d’un tiers des serres avaient été détruites, un chiffre qui s’élève à 90 % dans le nord et environ 40 % autour de la ville de Khan Younis25, au sud de la bande de Gaza. En outre, l’analyse des images satellite transmises au journal The Guardian en mars 2024 montre qu’à cette date, près de la moitié de la couverture arborée et des terres agricoles de Gaza avaient été anéanties, notamment par l’usage illégal de phosphore blanc. Comme le décrit un article du Guardian, les oliveraies et les fermes ont été réduites à des tas de poussière, les munitions et les toxines contaminent les sols et les eaux souterraines, et l’air est pollué par la fumée et les particules toxiques26. Il est très probable que la situation se soit considérablement aggravée depuis la rédaction de ces articles.

La rupture de l’approvisionnement en eau constitue l’une des facettes les plus meurtrières de l’écocide perpétré par Israël à Gaza. Avant même le début du génocide, environ 95 % des ressources en eau de l’unique nappe phréatique de Gaza étaient contaminées et impropres à la consommation ou à l’irrigation, conséquence du blocus inhumain et des attaques régulières commises par Israël pour empêcher la création et la réparation d’infrastructures de gestion des eaux et d’usines de dessalement. Depuis octobre 2023, les installations et les infrastructures hydrauliques à Gaza ont été totalement détruites, ce qui a entraîné une rupture de l’approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées. Cette situation provoque de nombreux cas de déshydratation et des maladies, comme la typhoïde.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « En Palestine, « l’huile qu’on attend un an, les soldats la jettent en un instant » » par le Forum palestinien d’agroécologie, février 2025.

Outre les destructions directes causées par les attaques militaires, le manque de combustible a contraint les habitant·es de Gaza à abattre des arbres pour pouvoir cuisiner ou se chauffer, ce qui vient aggraver la raréfaction des arbres dont souffre actuellement le territoire. En parallèle, même les sols qui subsistent sont menacés par les bombardements israéliens et les destructions. Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), bombarder des zones peuplées de manière intensive génère une contamination des sols et des eaux souterraines sur le long terme, à cause de l’afflux de munitions et parce que les bâtiments effondrés libèrent des substances dangereuses telles que l’amiante, des produits chimiques industriels et du carburant dans l’air, les sols et les eaux souterraines27. En juillet 2024, le PNUE estimait que les bombardements avaient généré plus de 40 millions de tonnes de débris et de substances nocives, recouvrant pour la plupart des restes humains. Il faudra 15 ans pour déblayer les décombres de Gaza, pour un coût qui pourrait s’élever à plus de 600 millions de dollars28.