Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

23.05.2025 à 13:59

Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis

Laurence Marty

Ile-de-France, 2014. À un an de la COP21, les mouvements climat sont en ébullition. Comment et avec qui se mobiliser ? Dans "Apprendre et lutter au bord du monde", Laurence Marty raconte de l’intérieur le déploiement du cadrage de la justice climatique. Extrait choisi auprès du collectif Toxic Tour Detox 93, qui organise des visites guidées autour des inégalités environnementales dans le 9-3.

L’article Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8598 mots)

Temps de lecture : 19 minutes

Ce texte est tiré du livre de Laurence Marty, « Apprendre et lutter au bord du monde. Récits de mouvements pour la justice climatique », paru aux éditions La Découverte en 2025, dans la collection « Les Empêcheurs de penser en rond ».

Toxic Tour Detox 93 : traduire en justice (environnementale et climatique) les inégalités en Seine-Saint-Denis

Mercredi 24 septembre 2014, 20 h 30, Saint‑Denis, 42 rue de la Boulangerie, première réunion du collectif Toxic Tour Detox 93 (TTD93). Pour suivre l’émergence du cadrage de la justice climatique au sein du mouvement français, il nous faut repartir de la fin de l’été 2014, un an et demi avant la COP21. C’est en suivant les liens tissés à l’Aubépine – un lieu de vie collectif agricole – et en rejoignant le TTD93 que je serai confrontée pour la première fois à cette façon particulière de penser le dérèglement du climat et les questions environnementales avant tout comme des questions de justice – de race, de classe, de genre. Pour l’heure, j’ignore encore ces déplacements et même comment m’orienter dans Saint‑Denis : la nuit est en train de tomber et moi de me perdre dans les ruelles dionysiennes. Je finis par trouver le 42 rue de la Boulangerie, avec une dizaine de minutes de retard. On dirait une sorte d’épicerie, une épicerie bio, ou de produits locaux peut‑être. La réunion n’a pas commencé, mais dans l’arrière‑boutique, une petite vingtaine de personnes sont déjà assises autour de tables disposées en rectangle. Je trouve une chaise et m’assois, intimidée. Le point de départ du collectif, comme l’expliquent Agathe, Éric et George ce soir‑là, c’est que le sommet Paris climat 2015, cette grande conférence internationale censée déboucher sur un nouvel accord mondial dans un an et demi ou COP21, ne se tiendra pas à Paris comme son nom l’indique, mais au parc des expositions du Bourget, en Seine‑Saint‑Denis – ici. Or, les habitant·es de ce département, parmi les plus pauvres de France, sont aussi victimes d’inégalités environnementales (sols pollués par son passé industriel, pollution de l’air causée par la circulation automobile et le trafic aérien, précarité énergétique, pollution sonore, résidus radioactifs) et, de plus en plus, d’inégalités climatiques.

« Nous savons que le dérèglement climatique n’est pas qu’un problème de suraccumulation de particules de CO2 en 2100 : c’est une urgence sociale et de santé dès aujourd’hui », écriront sur tous leurs tracts les membres du TTD93. Ce qu’iels proposent de faire, en réponse, c’est d’organiser des visites guidées des lieux de pollution qui quadrillent le département – qui sont aussi des lieux d’émission de gaz à effet de serre et donc de dérèglement du climat –, et des opérations détox pour mettre en avant les luttes et alternatives des Séquano‑Dionysien·nes1 d’hier et d’aujourd’hui. Éric le répète souvent, c’est important de montrer le positif : « Le sentiment que c’est mort n’a jamais été très mobilisateur2. » Si iels savent qu’« à la fin du sommet, les décisions prises ne seront pas les bonnes », les membres du TTD93 sont déterminé·es à faire entendre leurs voix à travers les « déambulations informatives, rageuses et joyeuses » qu’iels vont organiser jusqu’à la COP3.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

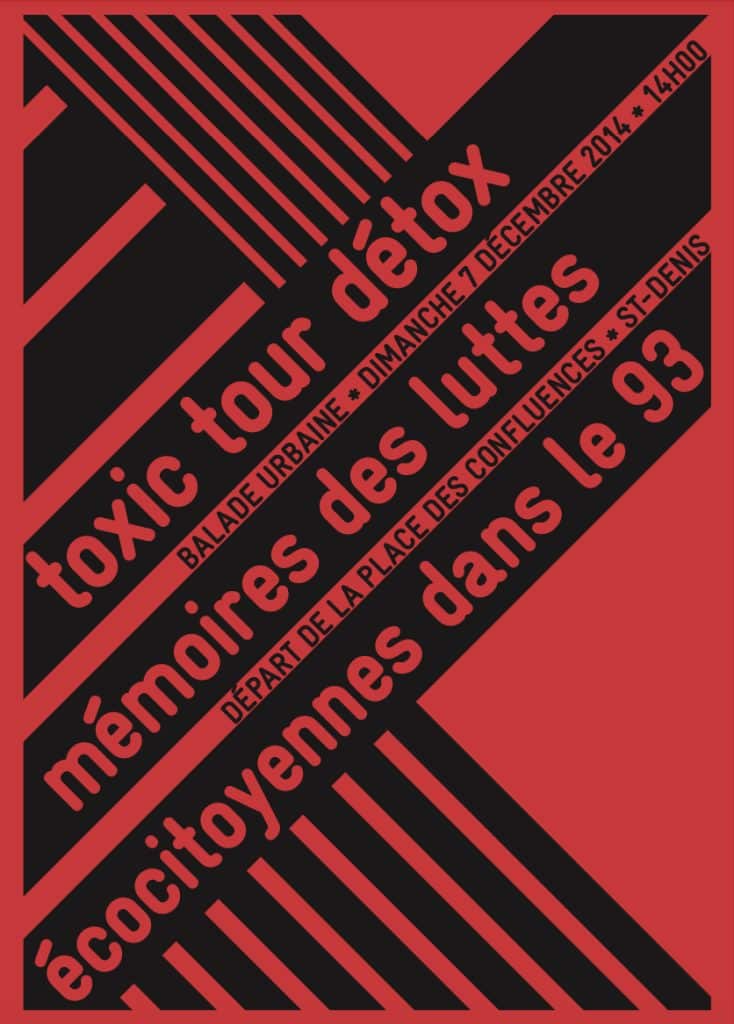

Comme le raconte George ce soir de septembre, ignorer que la Seine‑Saint‑Denis est un territoire pollué est une chose impossible pour celles et ceux qui l’habitent. « Ce que nous connaissons moins, c’est la géographie de ces pollutions, l’histoire des infrastructures qui les produisent (bien plus nombreuses en Seine‑Saint‑Denis que partout ailleurs en Île‑de‑France), et celle des luttes contre leurs nuisances. » Ce que propose le TTD93 en conséquence, c’est d’apprendre, d’apprendre en marchant, en faisant l’expérience de – les toxic tours detox sont avant tout des « expériences sensibles » comme le rappellera Quentin au cours d’une réunion de décembre. La rencontre avec des collectifs agissant déjà localement sur ces enjeux de pollutions sera décisive dans ces apprentissages – du collectif Lamaze luttant pour l’enfouissement de l’autoroute A1 à Saint‑Denis au collectif Romeurope 93 qui défend les droits des personnes Roms vivant en squats ou bidonvilles, en passant par Urbaction 93 composé de riveraines de data centers à La Courneuve4. C’est avec elleux que le TTD93 élabore ses « balades toxiques » et pense les différentes prises de parole qui les rythment. Elles porteront successivement sur l’autoroute A1, la mémoire des luttes écocitoyennes dans le 93, les data centers de La Courneuve, l’aéroport d’affaires du Bourget, et les terres agricoles du Triangle de Gonesse menacées par le projet de centre commercial et de loisirs EuropaCity.

Il y a des découvertes qui feront date pour le collectif, tant elles résument à elles seules ce qu’il essaie de démontrer : la station de mesure d’Airparif, qui en bordure de l’autoroute A1, en plein Saint‑Denis, enregistre les taux les plus élevés de pollution d’Île‑de‑France5 ; la note de l’Agence de l’énergie et du climat de Plaine Commune sur les enjeux locaux de la crise climatique qui révèle que la Seine‑Saint‑Denis a été le deuxième département le plus touché par la surmortalité pendant la canicule de 20036 ; entre autres. De quoi rendre tangible l’intuition, que oui, ici aussi, pollution et dérèglement climatique sont des inégalités de plus. À Agathe d’en conclure, un soir d’avril 2015 où elle présente les actions du collectif dans un théâtre parisien, que « dans les quartiers de la Seine‑Saint‑ Denis comme dans les autres régions pauvres du monde, on peut dire que les injustices environnementales et climatiques s’ajoutent aux injustices sociales, qui sont beaucoup aussi des injustices raciales et des injustices de genre ».

Lire aussi sur Terrestres : Margaux Le Donné et Enno Devillers-Peña, « Où est la maison ? Ende Gelände : récit d’une excursion », novembre 2019.

Je sors de la réunion du 24 septembre 2014 avec le sentiment que ce qui se trame ici est important : j’y découvre pour la première fois les termes d’« inégalités environnementales » et d’« inégalités climatiques » dont le cadrage m’aimante – j’écris dans mon carnet le soir même (non sans en sourire aujourd’hui) : « Ça, c’est légitime politiquement et mobilisateur. » Dans l’arrière‑boutique le soir de cette première réunion, se trouvaient réuni·es des activistes du climat et des habitant·es en lutte contre les infrastructures qui les empoisonnent, une cohabitation que je n’avais jamais vue jusque‑là. Par chance, j’habite aussi le 93 – à l’est et non au nord, mais dans le 93 quand même. Je trouverai rapidement une place au sein du collectif en construction. Sous l’impulsion d’Éric, je proposerai notamment, en décembre, de me lancer dans une brochure qui reprendrait les principaux éléments des tours et qui serait, de fait, aussi une brochure sur les inégalités environnementales et climatiques qui touchent le département.

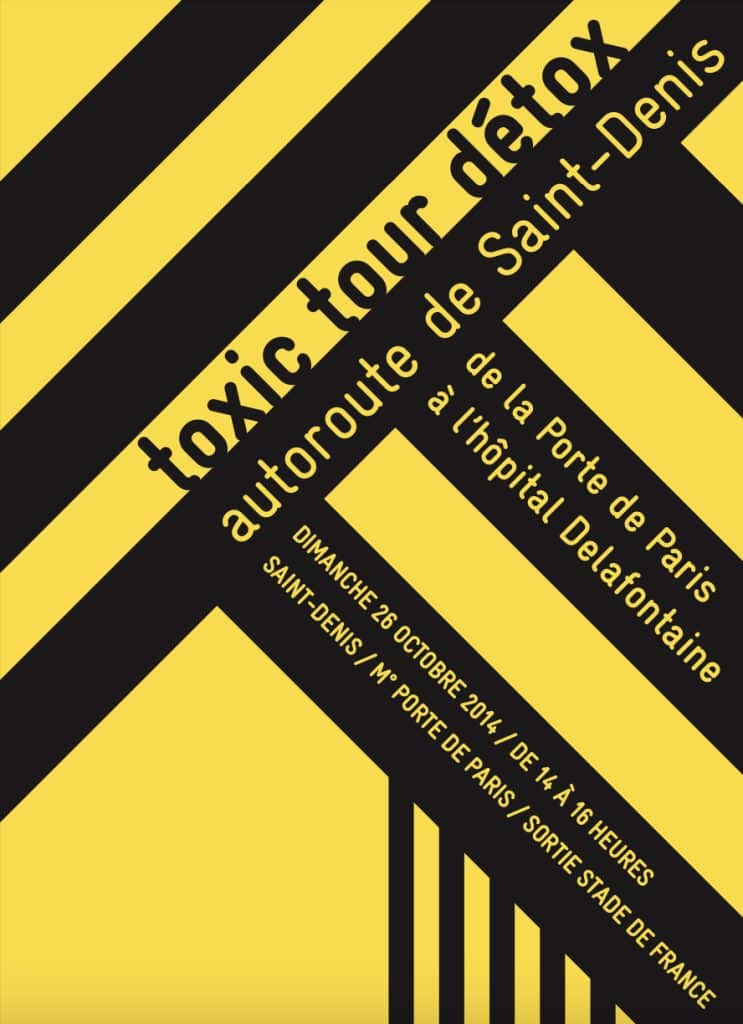

Il me faudra plusieurs mois, la tête dans le guidon à parcourir en long et en large la Seine‑Saint‑Denis et avaler des kilomètres de littérature scientifique francophone émergente7), pour m’apercevoir de l’épaisseur des luttes pour la justice environnementale et climatique dont le TTD93 s’inspire, et dont nous n’avons que si peu hérité jusqu’ici, en France. Ce n’est pas faute d’avoir mentionné ces luttes en chaque début de balade. À George de contextualiser le modèle des toxic tours au cours du premier tour sur « l’autoroute de Saint‑Denis », le dimanche 26 octobre 2014, armée d’un mégaphone pour couvrir les bruits de la circulation autour de la place de la Porte de Paris :

« Les toxic tours, c’est un format qui existe depuis une vingtaine d’années dans d’autres pays : aux États‑Unis, au Canada, en Équateur, en Afrique du Sud, entre autres – d’où leur nom anglais. Ces tours font partie d’un mouvement plus général qui s’appelle le mouvement pour la justice environnementale. »

« Ramener l’écologie à la maison » n’a rien d’anecdotique. Surtout s’il s’agit d’un territoire urbain et pauvre comme la Seine‑Saint‑Denis.

Pourtant, ce n’est qu’en lisant quelques mois plus tard l’article de la philosophe Émilie Hache « Justice environnementale ici et là‑bas » que je comprendrai les spécificités et l’ampleur de ce que déplace le mouvement pour la justice environnementale dans les luttes écologistes8. De cette lecture et de celles qui suivront, je comprendrai combien cela n’a rien d’anecdotique de « ramener l’écologie à la maison » pour reprendre les mots de la sociologue Giovanna Di Chiro9 – du moins de la ramener dans le territoire dans lequel on vit, surtout s’il s’agit d’un territoire urbain et pauvre comme la Seine‑Saint‑Denis.

L’histoire des militant·es du mouvement pour la justice environnementale est celle d’une double dépossession pour reprendre les mots d’Émilie Hache : « dépossession tout d’abord d’un partage équitable entre les ressources et les nuisances environnementales ; dépossession ensuite de la reconnaissance d’un souci écologique ». Elle raconte comment, dans les années 1990, des membres d’une mobilisation contre un projet de construction d’un incinérateur de déchets dans la banlieue de Los Angeles – principalement des femmes racisées de classe populaire – allèrent solliciter l’aide d’associations environnementales états‑uniennes très actives, comme le Sierra Club ou l’Environmental Defense Fund (le Fonds pour la défense de l’environnement), qui leur répondirent dans un premier temps que leur combat portait sur des questions de santé publique, et non environnementales, et leur refusèrent dès lors leur soutien.

Les divergences apparues à cette occasion ont amené les acteurs du mouvement de la justice environnementale à questionner ce sur quoi porte l’écologie. « Qu’est-ce qui est environnemental et qu’est-ce qui ne l’est pas ? » […] loin d’être indifférents aux enjeux environnementaux, les acteurs de ce mouvement s’en soucient pleinement, mais s’en soucient non pas comme de quelque chose d’extérieur à eux, avec lequel ils entretiendraient un rapport de loisir, même substantiel, mais comme quelque chose de potentiellement dangereux (parce que toxique, contaminé, présentant des risques d’incendie, etc.) constituant le milieu même où ils habitent, travaillent et vivent.

Emilie Hache

Apparu à la fin des années 1980, le mouvement pour la justice environnementale modifie radicalement – conceptuellement et sociologiquement – le paysage des luttes écologistes.

Exit une écologie par le haut et le dehors, centrée sur la « nature » – ou wilderness – des grandes organisations conservationnistes composées essentiellement d’hommes blancs de classes moyenne et supérieure – que Ramachandra Guha et Joan Martinez Alier appellent « l’environnementalisme des riches »10. Welcome une écologie par le milieu, grassroots (littéralement enracinée dans le sol), portée principalement par des femmes racisées de milieu populaire luttant pour leur survie et celle de leurs enfants – celle de leur communauté humaine et plus‑qu’humaine – contre les industries et les politiques qui ne semblent pas considérer que leurs vies comptent11.

Apparu à la fin des années 1980, le mouvement pour la justice environnementale modifie radicalement – conceptuellement et sociologiquement – le paysage des luttes écologistes12. Le mouvement pour la justice climatique transnational, qui se compose à partir des années 2000, reprend ce double renouvellement. C’est de ces déplacements que le TTD93 tente de s’inspirer.

Parce qu’il est l’un des collectifs français qui a le plus à cœur d’importer et de traduire ce qui se trame dans les mouvements pour la justice environnementale et climatique transnationaux, le TTD93 est une source d’intérêt pour de nombreux·ses militant·es. Il y a toutes les personnes qui viennent marcher avec nous les dimanches après‑midi des balades toxiques (une soixantaine par tour en moyenne, parfois plus). Il y a toutes les sollicitations de collectifs qui souhaitent reproduire le format des toxic tours ailleurs. Et il y a les invitations de différents membres de la Coalition Climat 21 (CC21) à venir rejoindre la préparation des mobilisations qui auront lieu pendant la COP21. Pour Agathe, « c’est le côté grassroots qui leur parle, et aussi le fait que des actions du style toxic tour et le travail que l’on fait sur les inégalités pourraient plaire à des organisations internationales pour la justice environnementale ». Surtout, ce que tente de faire le TTD93 fait écho aux « chantiers » que se donne la CC21 pour décembre prochain : élargir la mobilisation, en convainquant « bien au‑delà des cercles habituels de l’écologie » (et tenter de ne plus être que ce mouvement climat majoritairement blanc de classes moyenne et supérieure) ; et « s’appuyer sur les victimes et les personnes en lutte sur le terrain » ou « communautés impactées » (la traduction la plus courante de « frontline communities » centrale dans le mouvement anglo‑saxon). Je saisirai l’enjeu immense pour certain·es membres de la coalition de ne pas/plus faire sans ces personnes et de transformer le mouvement climat en profondeur pour laisser émerger celui d’une justice climatique.

Lire aussi sur Terrestres : Alyssa Battistoni, « Le Léviathan et le climat », septembre 2019.

Il y a ce vif intérêt dans le mouvement pour l’espace d’enquête, d’apprentissage et de mobilisation autour de la justice climatique que constitue le TTD93, et il y a aussi les critiques qui lui seront adressées, et dont je mettrai plus de temps à percevoir les échos. De l’enthousiasme, certain·es militant·es passent à la condamnation après avoir participé à un tour (ou avoir entendu quelqu’un parler d’un tour) : les toxic tours ressembleraient à des « groupes de touristes bobos blancs en balade dans le 9‑3 ». Je caricature, mais pas tant que ça : on reproche au collectif TTD93 de manquer son objectif de « sortir de l’entre‑soi », de ne pas réussir à mobiliser les « premier·es concerné·es » par les pollutions et les inégalités qu’il dénonce, et d’être dès lors « hors‑sol » (par opposition à « grassroots », ce pour quoi il était potentiellement intéressant plus tôt). Comme si les membres du TTD93 n’étaient pas conscient·es de ce risque dans leur démarche et que ce n’était pas une tension pour elles et eux.

Mardi 4 novembre 2014, 20 heures, troisième réunion du TTD93, dans une grande salle illuminée aux néons du bâtiment colossal qu’est la Bourse du travail de Saint‑Denis. Sont présent·es les membres du TTD93 ainsi que des représentant·es du collectif Lamaze et du comité Porte de Paris, deux collectifs d’habitant·es de quartiers riverains de l’A1, avec qui le premier tour a été organisé. On débriefe. Au fil des prises de parole, ressortent à la fois le fait que cette première balade était « vraiment une réussite » – on était presque une centaine, des élus et des médias étaient présents, les différentes prises de parole se sont bien articulées, le goûter au parc Cachin était une très belle façon de conclure le tour – mais également un « malaise » : « Il y a eu le problème du lien avec les habitants que l’on croise », résume Éric. Je me souviens notamment d’une silhouette aperçue derrière une fenêtre des premiers étages d’une tour semblant épier notre cortège qui contrastait fortement avec le peu de personnes marchant dans les rues et boulevards que nous arpentions. Je me souviens plus encore de notre stationnement le temps d’une prise de parole au niveau d’un carrefour de l’avenue du Docteur‑Lamaze qui était lui, très passant, et des différentes réactions qu’il avait suscitées chez les piétons (essentiellement des hommes noirs et arabes à ce moment précis) que nous avions croisés : celle de nous contourner (nous prenions presque toute la place), celle de prendre un tract sans s’arrêter, voire de le refuser (tracter, c’est la solution que nous avions trouvée avec Aldo pour endiguer notre gêne). Et je me souviens enfin de ce constat partagé avec Agathe à la fin du tour : la plupart des personnes présentes, à l’exception des membres des collectifs locaux, n’étaient pas des riverain·es mais des militant·es écologistes parisien·nes intéressé·es par notre démarche. Cet intérêt n’est pas un problème en soi (au contraire), le problème c’est ce à quoi il nous fait ressembler (effectivement) : un groupe de blanc·hes de classe moyenne en vadrouille dans des quartiers populaires habités majoritairement par des personnes racisées précarisées.

Au fil des prises de parole, ressortent à la fois le fait que cette première balade était « vraiment une réussite » mais également un « malaise » : « Il y a eu le problème du lien avec les habitants que l’on croise », résume Éric.

Au cours de cette première réunion de débrief, on cherche des solutions pour faire le lien avec l’ensemble des habitant·es : on pourrait afficher sur le parcours au préalable, ou encore tracter tout au long de la marche. Didier, du collectif Lamaze, rappelle qu’on a tout de même distribué plus de trois mille tracts sur les marchés et dans des endroits clés de Saint‑Denis, et qu’on avait annoncé le tour dans le Journal de Saint-Denis, « le journal le plus lu de la ville », précise‑t‑il (il m’expliquera à la fin de la réunion que l’hebdomadaire est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des Dionysien·nes et est une véritable « institution »). George renchérit en soulignant que les toxic tours detox sont « un projet qui s’inscrit dans la durée ». « C’est l’accumulation des tours qui est importante ». Mais pour certain·es membres du collectif, on peut d’ores et déjà aller plus loin et travailler à construire davantage les balades avec les habitant·es des quartiers qu’on sillonne. Agathe évoque ainsi une piste pour le prochain tour sur l’A1 (le collectif Lamaze souhaiterait le reproduire lors de l’événement « Lamaze enlève tes bretelles » qui aura lieu fin juin13). Elle a rencontré le directeur d’une salle de spectacle de Saint‑Denis qui a grandi dans la cité Joliot‑Curie, située en bordure de l’autoroute. Il a proposé de nous mettre en contact avec les éducateur·ices de la cité qu’il connaît bien. Et c’est ce qu’on fera : plusieurs rencontres mèneront à l’organisation d’ateliers photos avec les enfants de la cité, une soirée sur le mouvement pour la justice climatique, et la prise de parole d’une mère et membre d’une association d’aide aux devoirs du quartier au toxic tour de juin.

Si les membres du TTD93 se mobilisent en tant qu’habitant·es de la Seine‑Saint‑Denis (« On se mobilise en tant qu’habitant·es, c’est le point de départ », répètent‑iels), iels ont aussi besoin de laisser la place et la parole à d’autres Séquano‑Dionysien·nes pour que les toxic tours detox fonctionnent (politiquement et pratiquement) : les collectifs de riverain·es des infrastructures dénoncées et, plus largement, les habitant·es des quartiers arpentés. Les savoirs et la légitimité des premiers (les collectifs locaux) sont indispensables pour construire les balades. Comme l’explique Éric au cours de la soirée « Toxic Tour Detox mode d’emploi » de mars 2015 dans un restaurant îlo‑dionysien : « On n’agit pas ex nihilo, on est contre ça. Et ce pour deux raisons : on veut rendre publics des collectifs et des structures qui ont déjà accumulé énormément de connaissances, et aussi parce qu’on ne vient pas en experts écolos. On fait les balades avec eux. » La présence des seconds (les habitant·es des quartiers arpentés en général) et le fait de les intéresser (du moins autant que les militant·es écologistes blanc·hes que nous sommes) sont, en revanche, toujours des défis à relever. Un défi incontournable si le TTD93 veut éviter que ses toxic tours detox soient des sortes de « zoo sociaux » pour reprendre l’expression de Luc, impliqué dans le collectif. Depuis ce rebord, les membres du collectif tentent des choses, ratent, essaient à nouveau, réussissent ou ratent encore – un processus qui se rejoue pour chaque nouvelle balade qui arrive avec le contexte et les enjeux qui lui sont propres.

Pour construire avec ces collectifs et l’ensemble des habitant·es des quartiers arpentés, les membres du TTD93 doivent commencer par traduire en justice – environnementale et climatique – les inégalités telles qu’elles sont vécues en Seine‑Saint‑Denis.

Il y a quelque chose de difficile à tenir pour le collectif TTD93, entre sa toute récente naissance, son énergie limitée, les attentes à son égard (que ce soit celles de ses membres ou celles d’autres activistes du mouvement climat) et son contexte politique. Il faut bien partir de quelque part pour construire un mouvement pour la justice environnementale et climatique en France, et la situation de laquelle part le TTD93 n’a rien d’évident : s’il rencontre des collectifs de riverain·es dénonçant les impacts (sociaux et de pollutions chimique comme sonore) des infrastructures dont ils sont voisins, aucun d’entre eux ne mobilise le cadrage de la justice environnementale et climatique (quasi inexistant en France à l’époque), ni ne se définit comme « communautés impactées ». Presque aucun d’entre eux ne fait le lien avec le dérèglement du climat avant sa rencontre avec le TTD93 (et l’arrivée de la COP21, en fait). Pour construire avec ces collectifs et l’ensemble des habitant·es des quartiers arpentés, les membres du TTD93 doivent commencer par traduire en justice – environnementale et climatique – les inégalités telles qu’elles sont vécues en Seine‑Saint‑Denis, sans tomber dans le piège de l’imposition d’un cadre surplombant et déconnecté14, ni dans celui de l’idée reçue que les enjeux environnementaux n’intéressent pas les habitant·es des quartiers populaires15. C’est à ce croisement que se trouve le pari des toxic tours. Ensuite, comme le rappelait déjà George pendant la réunion de novembre 2014, il faut du temps pour s’enraciner et trouver les façons de problématiser ensemble ce qui ne l’avait que peu été jusque‑là. C’est sûr que, d’ici la COP, ça va être juste pour « mobiliser les quartiers populaires » dans le mouvement climat (du moins massivement), et organiser une grande « marche des intoxiqué·es », de cette façon. C’est en tout cas l’avis d’autres activistes du mouvement qui tenteront d’ouvrir, en parallèle, d’autres sentiers.

Dans la suite du chapitre dont est extrait ce passage, Laurence Marty décrit l’émergence, tout au long de l’année 2015, d’un mouvement pour la justice climatique en France à l’image de celui qui s’étend en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde depuis les années 2000.

Des activistes membres de l’alliance de collectifs étasuniens Grassroots Global Justice viennent en Ile-de-France pour présenter leur action.

Un « Appel pour la justice climatique » est lancé depuis l’ONG 350.org, appelant à « partir des luttes qui se mènent dans les quartiers depuis des années ».

Une « marche mondiale pour le climat » est préparée à Paris sur le modèle de la People’s Climate March, qui avait rassemblé plus de 300 000 personnes à New-York en 2014. Cette marche est annulée en raison des attentats du 13 novembre et de la promulgation de l’état d’urgence – à la place, une chaîne humaine est organisée à la hâte.

La COP21 passée, l’autrice revient sur une année et demi de mouvement.

À l’issue des mobilisations de la COP21, la question du sujet politique du mouvement naissant pour la justice climatique reste en suspens, comme le raconte l’une des salarié·es de la CC21 [Coalition Climat 21] à l’assemblée de bilan du mercredi 16 décembre, quelques jours seulement après la clôture des négociations et des manifestations : « Si l’organisation de la marche de New York nous a permis d’avancer plus vite en posant la question de qui sont les communautés impactées en France, elle reste irrésolue. » D’autres questions sont aussi posées : les organisations de la coalition sont‑elles parvenues à devenir une rampe de lancement pour un mouvement pour la justice climatique « fort et durable » en France16 ? Le mouvement est‑il parvenu à « sortir des cercles habituels de l’écologie » ? Comment prolonger les efforts faits pour « construire des espaces de convergence sociaux et climatiques » dans les mois à venir ? Ou encore : comment faire face à l’impensé colonial du mouvement ? Il est peut‑être encore un peu tôt pour répondre à ces questions, et ce que les militant·es se promettent surtout au cours de cette assemblée et ailleurs, c’est de poursuivre les efforts déployés dans ces directions. Nous sommes au début de quelque chose.

Image d’ouverture : photographie réalisée à l’occasion de la manifestation À nos mort·es – Climate Justice for Life, Bassin de la Villette, Paris, 28 novembre 2015. © Bruno Serralongue et Air de Paris, Romainville.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Il s’agit du nom donné aux habitant·es du département de la Seine‑Saint‑Denis, à ne pas confondre avec Dionysien·nes qui est celui des habitant.es de la ville de Saint‑Denis

- Notons ici que la volonté d’Éric de valoriser le territoire du 93 est au centre de ses engagements : il fait partie de l’association Accueil banlieues (dont les membres reçoivent des touristes à domicile dans le but de changer l’image des quartiers dans lesquels ils vivent) et anime des visites guidées en Seine‑Saint‑Denis avec Tourisme 93. Ces expériences et compétences seront essentielles dans la construction du collectif.

- Les deux citations sont extraites du premier tract du collectif annonçant le tour sur l’autoroute A1, consultable ici : <toxictourdetox93. wordpress.com/>.

- Les data centers sont des entrepôts qui abritent les serveurs informatiques qui font tourner internet. Voir Clément Marquet, « Ce nuage que je ne saurais voir. Promouvoir, contester et réguler les data centers à Plaine Commune », Tracés, 35, 2018. Les autres collectifs locaux avec lesquels a travaillé le TTD93 sont, entre autres, le Comité Porte de Paris (luttant pour un réaménagement du quartier Porte de Paris), des représentant·es de la lutte contre l’usine d’équarrissage de la Saria de laquelle émanait une odeur pestilentielle dans Saint‑Denis au début des années 2000, l’Association de défense contre les nuisances aéroportuaires (ADVOCNAR) de Saint‑Prix.

- La station de mesure Airparif (observatoire de la qualité de l’air en Île‑de‑France) mesure deux jours sur trois des quantités de particules fines et de dioxyde d’azote qui dépassent les seuils autorisés. Cause de ces mesures record : l’A1 et ses 200 000 véhicules par jour ; et non loin l’A86, qui compte 200 000 véhicules par jour également.

- On renvoie ici notamment à Jade Lindgaard, « À + 5 °C, des morts à la pelle en Seine‑Saint‑Denis », Mediapart, 28 juin 2014. L’Agence régionale de santé a diagnostiqué que l’augmentation de la mortalité pendant la canicule de 2003 avait été croissante avec l’âge, plus marquée chez les femmes que chez les hommes, et a aussi identifié des facteurs majeurs de risque : l’état de santé lié au niveau de vie, la qualité du logement, l’échec de la diffusion de l’information, ainsi que l’urbanisation dense, sans végétation et sans canal de refroidissement.

- Par exemple, Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille, op. cit. et la note d’Éloi Laurent, « Les inégalités environnementales en France », Fondation de l’écologie politique, 2014. (J’ai vent du travail de la sociologue Caroline Lejeune mais elle n’a encore rien publié à l’époque.

- Émilie Hache, « Justice environnementale, ici et là‑bas », loc. cit. Toutes les citations d’Émilie Hache dans les paragraphes qui suivent sont extraites de cet article.

- Giovanna Di Chiro, « Ramener l’écologie à la maison », in Émilie Hache (dir.), De l’univers clos au monde infini, op. cit., p. 191‑220.

- Voir Ramachandra Guha et Joan Martinez Alier, « L’environnementalisme des riches », in Émilie Hache (dir.), Écologie politique. Cosmos, communautés, milieux, Éditions Amsterdam, Paris, 2012, par opposition à « l’environnementalisme des pauvres » théorisé par le second.

- On renvoie aux « Principes pour la justice environnementale » : « The principles of environmental justice », loc. cit.

- Sylvia N. Tesh parle à ce titre d’un deuxième âge de ces mobilisations dans son article « Environmentalism, pre‑environmentalism and public policy » (Policy Sciences, 26, 1, 1993, p. 1‑20).

- « Lamaze enlève tes bretelles » est une fête des quartiers nord‑est de Saint‑Denis au cours de laquelle la bretelle d’insertion d’autoroute est bloquée pendant une journée.

- On renvoie par exemple, sur ce risque au sein des luttes pour la justice climatique, à l’article d’Hamza Hamouchene, « Que signifie se battre pour la justice climatique au Maghreb ? », Nawat, 20 août 2016. Selon lui, les concepts anglo‑saxons de la justice environnementale et climatique sont inintelligibles. Il préfère formuler ces enjeux en termes de questions de subsistance et de souveraineté de ressources, plus immédiatement compréhensibles et déjà mobilisés dans les luttes au Maghreb.

- S’ils n’intéressent pas, c’est qu’ils ont été mal formulés par les militant·es écologistes. Voir par exemple ici le travail de Fatima Ouassak qui propose d’élargir l’écologie dans les quartiers populaires au rapport à l’espace et au corps ; si lutte écologique il y a dans ces quartiers, elle concerne d’abord la possibilité de se rassembler dans l’espace sans s’y sentir menacé par la police. Fatima Ouassak, La Puissance des mères. Pour un nouveau sujet révolutionnaire, La Découverte, Paris, 2020.

- Je m’appuie ici notamment sur l’après‑midi de l’assemblée du 7 novembre consacrée au thème de « Construisons la suite », et celle du 16 décembre dédiée, entre autres, à un premier bilan des manifestations.

L’article Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Terrestres.

11.04.2025 à 11:44

Au colloque du greenwashing Total, bar à salades et sciences fossiles

Barry Leras

En juin 2024, pour fêter son centenaire, la multinationale TotalEnergies a organisé un grand colloque historique et international dans sa tour de la Défense. Si l’on en croit ce reportage in situ, qui nous a été transmis par un participant, la mémoire y était encore bien plus sélective que les poubelles de tri qui trônaient dans les couloirs. Voyage de l’autre côté du miroir de la transition.

L’article Au colloque du greenwashing Total, bar à salades et sciences fossiles est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (6815 mots)

Temps de lecture : 15 minutes

Le 13 juin 2024. Paris, quartier de la Défense, tour de la Coupole. Le ciel est bleu. Un géant vitré de 187 mètres de haut habillé de pétrodollars : je suis au siège social de Total. Encore faut-il y rentrer : caméras de surveillance, double contrôle avec fouille des sacs puis portiques de sécurité. Pas d’écoterroristes ni de clowns1 à l’horizon, mon entrée est aisée. Dans le hall, des écrans, de l’art contemporain monumental, des pompes à essence des années 30 et l’équipement techno-numérique du parfait salarié connecté : écrans, cabine de téléconsultation, Photomaton d’entreprise… Mais pas le temps de m’arrêter, une armée d’hôtes et d’hôtesses d’accueil se jette sur moi : on me donne un petit badge indispensable, à tout mouvement dans le foyer de la Capital. Sur le badge : nom, prénom, 5ème colloque historique international « Qui a façonné les transitions énergétiques ? (XVIIIe-XXIe siècles) », TotalEnergies.

Me voilà dans l’antre du greenwashing pour écouter du greenwashing2. C’est leur anniversaire, 100 ans, un siècle de pétrole, de pollutions, d’écocides, d’expropriations et d’impérialisme : ça se fête ! Mais pas de feu d’artifice : il faut rester discret, l’anniversaire est confidentiel. Le colloque international n’en porte que le nom, la communication est restée privée : pas de vague, la transition énergétique doit être douce.

Orné du badge de la légion d’horreur3 on me fait emprunter un chemin balisé. J’arrive dans la salle de réception du colloque. Accueil café 5 étoiles et des cadeaux à l’entrée : goodies Total, un DVD et 500 pages de propagande intitulées « Pionniers depuis 100 ans ». Je discute quelques instants avec un salarié de l’entreprise venu assister au colloque. Il travaille dans la branche pétrolière au Moyen-Orient. Mince je pensais que le pétrole c’était fini. J’oubliais le café : noir pétrole, versé dans un écocup Total. Bref, je prends mon shot de mazout et me voici lancé dans ce savant colloque.

Ah non pas tout de suite, avant les communications scientifiques, quelques mots doux étaient inévitables. On commence avec une publicité sur la sécurité routière : Total est un acteur engagé pour protéger vos vies, pensez à checker vos angles-morts !

On continue : l’ouverture du colloque est une plongée dans le Total-itarisme avec une propagande verte prononcée par Stéphane Michel. Membre du comité exécutif de l’entreprise, c’est un ingénieur diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Mines. Ancien conseiller du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, il rejoint Total en 2005 et obtient très vite des postes importants dans les filiales libyenne et qatari. Il est aujourd’hui Directeur général de la branche Gas, Renewables & Power. Le renouvelable c’est la puissance, et le gaz naturel, c’est l’énergie de la transition. TotalEnergies c’est la Transition Énergétique. Le décor est planté, « le vert est dans le fruit ».

Sur les liens entre Total et le gaz russe, lire aussi notre entretien avec Mickaël Correia, « Le gaz russe s’est installé au cœur du système énergétique de l’Europe », avril 2022.

La guest-list scientifique

Après ce discours inaugural, l’heure est aux scientifiques. Ils ont été soigneusement choisis, l’appel à communication est resté confidentiel, minutieusement diffusé. En chefs de file, les plus illustres historiens de l’énergie ont été conviés et assurent la légitimité intellectuelle du colloque en tant que membres du comité scientifique : Alain Beltran, Yves Bouvier ou encore Jean-Pierre Williot, qui à eux trois représentent une bonne partie de l’historiographie française sur l’énergie4. Des pointures.

Outre ces trois VIP, le comité scientifique est constitué de deux autres historien·nes de l’énergie, cette fois-ci issus de la nouvelle génération, avec Léonard Laborie et Marta Musso, tous deux rédacteurs de la Revue d’Histoire de l’Energie, subventionnée par le groupe EDF. Ajoutons à ces noms deux docteurs en histoire du pétrole dont les thèses furent financées par Total : Radouan Mounecif et Benoît Doessant – ce dernier est par ailleurs salarié de l’entreprise. Enfin, Clotilde Cucchi-Vignier, archiviste de l’entreprise depuis 2008, assure la totale transparence de Total au sein du comité scientifique.

Après ce bref portrait des cerveaux du colloque, on comprend que les liens de Total avec la recherche historique ne sont pas neufs. Alain Beltran est un associé de Total de longue date, puisqu’il était déjà à la coordination des quatre premiers colloques historiques organisés par la compagnie dans les années 2010. Ils avaient tous pour thème central le pétrole5. Aujourd’hui c’est la transition, le pétrole c’est fini. La multinationale n’a pas attendu que la transition énergétique soit dans toutes les bouches pour être une généreuse mécène. Cette politique de soft power visant à distordre l’avancée de la connaissance est discrète mais bien réelle, indirecte mais forcément influente. Financer c’est orienter.

Outre la science historique, les chemins de traverse entre Total et l’enseignement supérieur sont nombreux. Selon une enquête récente de Greenpeace, 55% des 103 universités et laboratoires de recherche publics français analysés entretiennent des liens plus ou moins étroits avec Total6. À Paris-Saclay, c’est presque la totalité des laboratoires. À Polytechnique, Patrick Pouyanné, PDG de Total, est membre du conseil d’administration7. Au Collège de France, en 2009, Total finançait la chaire « Développement durable », détenue par l’économiste Nicholas Stern. Pas de problème, rétorquait Lord Stern, ancien conseiller du gouvernement britannique8. La liste est infinie. La science-washing est un savoir-faire ancien. Pour le cas le plus récent, symbolique des liens public / privé, citons la nomination au poste de ministre délégué de l’Enseignement supérieur dans le gouvernement Bayrou de Philippe Baptiste, ancien directeur scientifique de Total9.

La tour de l’illusion

Tout cela est fort pénible et corrompt un peu la belle image éolieno-solarisée de Total. Prenons donc une petite pause, c’est l’heure du buffet. Les petits plats sont dans les grands, mais aucun plat n’est en plastique ! La compagnie fait attention à son empreinte carbone, donc vigilance absolue : bois, carton, et même des ramequins en verre. Côté repas, c’est l’orgie culinaire à tendance végétarienne (oui manger trop de viande ce n’est pas bon pour les émissions). Question importante : mais où se restaure Patrick ? Je pose la question, on me répond qu’il existe différentes salles de repas. Plus on monte dans la tour infernale, plus votre position socio-économique dans l’entreprise est importante. Patrick mange tout en haut, le buffet des historien·nes est au sous-sol : un message à faire passer ?

Mais y compris dans ses bas-fonds, Total est un acteur engagé contre le dérèglement climatique. Le monstre vitré est illusion de la tête aux pieds. Des jolis slogans de propagande sur les murs, ici une poubelle de tri, là un salad bar végétarien. Encore mieux, une salle d’atelier pédagogique consacrée à la Fresque du climat, où « vous avez toutes les cartes en main » (pas sûr que Patrick s’y rende souvent). Même les toilettes sont écolos : on s’essuie les mains dans une serviette en coton. Les salariés Total se sentent bien, bercés par le rêve de la transition : le pétrole c’est du passé, Total s’est réinventée.

Une petite exception tout de même, car il ne faudrait pas que tout cela se transforme en écologie punitive. Le soir même, Total invite ses collaborateurs pour un repas gastronomique, avec un parfait accord mets-vin-gasoil. Rendez-vous au Bustronome. Le concept : le restaurant est dans un bus à deux étages et circule dans la ville. All inclusive, trois en un : vous mangez, vous contemplez les monuments parisiens, vous polluez. Les verres ne cassent pas malgré les virages, mais le vert est fêlé. Si on ajoute à ces quelques bulles d’essence et de champagne les émissions de CO2 des vols aller-retour pour faire venir tout ce beau monde au colloque, la note commence à être salée10. Heureusement qu’il y a la compensation carbone : le vert est réparé.

Une transition au service de Total ?

Sans transition (cette fois), reprenons la suite du colloque. La question importante en venant ici, ce n’est pas de savoir où Patrick mange et s’il joue à la Fresque du climat, c’est de comprendre qui a façonné les transitions énergétiques. Intéressons-nous aux communications des invités. L’attention est portée sur les acteurs des transitions. Quatre thèmes sont proposés durant les deux jours : dans l’ordre, les acteurs des mix énergétiques, le rôle des consommateurs, le rôle des politiques publiques et le rôle des entreprises.

Si la pluralité des interventions permet de souligner à juste titre la diversité des transitions et le rôle d’acteurs variés, quatre points retiennent notre attention, qui sont autant de preuves de la mise en scène d’un colloque Total-compatible.

Avant Total, pas d’histoire

Premièrement, alors que le thème du colloque recouvre les périodes du XVIIIe au XXIe siècle, le plan n’a pas été suivi. Respecter un accord à Paris, quelle drôle d’idée. La grande majorité des présentations proposent en effet des sujets postérieurs à 1970, quelques-unes traitent du début du XXe siècle, il n’y a rien avant 1880. Rien avant la civilisation des fossiles. Rien avant le pétrole. Rien avant Total. Les sociétés de l’Ancien Régime pré-Anthropocène sont délaissées, de même que les possibles et les alternatives énergétiques exprimés au XIXe siècle11.

Faire oublier les fossiles

Deuxièmement, les communications scientifiques sont essentiellement orientées vers les énergies renouvelables ou dites renouvelables. Dix présentations ont pour thématique principale celles-ci : six sur l’hydroélectricité12, une sur le solaire13, une sur l’hydrogène14.

En revanche, seulement cinq communications s’intéressent de façon centrale au pétrole15 et deux au charbon16. Si l’on suit le temps accordé aux énergies lors du colloque, les fossiles ont une place moindre que les renouvelables. Chouette, la transition est en marche. Mais question histoire, c’est tout de même peu révélateur des transitions énergétiques des trois derniers siècles. Projecteur est mis sur le propre, sur le vert, sur le bleu. Très peu sur le noir. Zoom sur le résiduel, écran de fumée sur le dominant. C’est la captation de l’attention au cœur du greenwashing de Total.

Archives, une mémoire sélective

Troisièmement, en organisant ce colloque, Total veut afficher sa transparence. La firme cherche à valoriser sa politique d’archivage, elle qui dispose de son propre service d’archives ouvert aux chercheurs17. Preuve de son engagement, elle est associée à l’European Oil and Gas Archive Network (EOGAN) et a fait des membres de ce réseau des invités de marque lors de notre événement18. EOGAN a pour but de regrouper les archives des secteurs public et privé européens liés au gaz et au pétrole, dans une alliance pour la science. Ses membres sont aussi bien des universitaires19, des conservateurs de musée20, que des archivistes associés à des organismes industriels et économiques21.

Le projet est louable, la conservation des archives est d’utilité publique. Sans les archives de Total, il n’aurait pas été possible de prouver que depuis 1971, la multinationale sait les conséquences de ses activités sur le réchauffement climatique, et qu’elle a fabriqué le mensonge pour maintenir ses profits22.

Bon, ces documents-ci n’ont pas vraiment été mis en avant durant le colloque. Peut-être un oubli. Pourtant cela aurait fait un sujet intéressant : « Les compagnies pétrolières : des freins historiques à la transition ». En plein dans le thème. Mais ces archives doivent servir à « build the future23 », et ce futur passe par Total. Patrimonialiser la grande histoire de Total oui, patrimonialiser les pollutions et les responsabilités du passé un peu moins24.

Pour aller plus loin, lire aussi sur Terrestres l’article de Bonneuil, Choquet et Franta, « Total face au réchauffement climatique (1968-2021) », octobre 2021.

Pas de bon greenwashing sans voix vertes

Quelques voix dissonantes ont néanmoins été émises, c’est mon quatrième point. Clarence Hatton-Proulx a exprimé, à travers l’exemple d’Hydro-Québec dans les années 1970, que les discours sur les prévisions énergétiques témoignent d’un rapport de force entre acteurs publics et privés. Timothée Dhotel a montré comment le pétrole s’est imposé à Dijon à la fin du XIXe siècle en passant outre les protestations des riverains. Olusegun Stephen Titus a diffusé et interprété les chants et danses nigériennes créés en signe d’opposition aux projets pétroliers et électriques nigérians depuis 1914. Odinn Melsted et Cyrus Mody ont pointé du doigt le changement d’image des compagnies pétrolières dans les années 1970 après le rapport Meadows et le choc pétrolier, dans la mesure où il visait moins la transition que la diversification énergétique (tiens, ça nous rappelle quelqu’un).

Quoi ? Pas de censure ? Non au contraire. Car ces voix sont-elles vraiment des fausses notes dans l’orchestre philénergique de Total ? Ne sont-elles pas le terreau du greenwashing, des appuis dans la fabrique du doute25 ? Total est officiellement conscient du réchauffement climatique, le pétrole ce n’est pas très rapport du GIEC friendly, ils le savent. Donc si Total sait, alors Total agit, cela va de soi. Pour la cause, pour la décarbonation. Et puis, les pollutions du pétrole au Nigéria ou au XIXe siècle, c’est lointain tout ça. Alors on applaudit les faux scientifiques en rébellion26.

Même si les fans de Jean-Baptiste Fressoz sont peu nombreux27, on pourrait presque croire, à de rares moments, que la transition énergétique est illusion. Ewan Gibbs a par exemple insisté sur la longue survivance du charbon dans la production d’électricité en Grande-Bretagne durant le second XXe siècle. L’historien Pierre Lanthier, en évoquant la transition énergétique en Inde, a constaté que les deux principales compagnies énergétiques indiennes distribuent aujourd’hui à plus de 90% une énergie issue des fossiles. Odinn Melsted et Cyrus Mody ont souligné le poids du contre-choc pétrolier et la pression des actionnaires concernant l’échec de la transition après les années 1970.

Alors le château de cartes s’écroule-t-il ? Même en choisissant ses invités, le plan de communication de Total ne tient pas. Si l’entreprise peut paraître ébranlée sur le fond, les réactions et les phases de discussions entre scientifiques restent très policées. Certes, la propagande n’infuse certainement pas dans la tête de nos chercheur·euses, mais leur participation au colloque légitime la place que cherche à s’octroyer Total, et c’est peut-être cela leur plus grande victoire : se présenter en acteur sérieux et responsable. L’important c’est la forme : Total fait illusion d’avoir le jeu en main. En détenant « l’esprit pionnier », il sauvera la planète, comme tout bon super-héros.

« L’esprit pionnier » de Total au service de la transition

La fin du colloque approche. Mais avant de se dire au revoir, vous reprendrez bien un peu de propagande ? Trente minutes sont consacrées à la « présentation du film Pionniers depuis 100 ans et [aux] autres actions réalisées pour le centenaire de TotalEnergies ». C’est parti pour une vidéo introductive, qui nous présente en une dizaine de minutes une synthèse de l’esprit Total, et sa façon de verrouiller l’avenir. La transition énergétique est irréalisable ? Cela tombe bien, Total a l’habitude de répondre aux « missions impossibles ». En 1924 (date de la création de la Compagnie française des pétroles), des « pionniers ont réussi à donner à la France du pétrole a un pays qui n’en a presque pas ». Bon, les premiers forages industriels du pétrole remontent à 1859 aux États-Unis, nos pionniers ont visiblement quelques barils de retard.

Par ailleurs il faudrait arrêter de dire que le réchauffement climatique c’est la faute de Total. Si Total vend et fournit autant de pétrole, c’est uniquement pour répondre « aux besoins de la société ». Total est à votre service, rien de plus, ils ne sont pas méchants. C’est la demande qui appelle l’offre, jamais l’inverse. Le plastique ? Une matière démocratique disponible à tous ! Et quand il n’y a plus de pétrole, c’est le chômage, la fin des Trente Glorieuses.

Alors oui il y a quelques zones d’ombre, elles sont évoquées en quelques secondes : la marée noire Erika en 1999, l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001. Mais il ne faut pas s’inquiéter : « dans la compagnie, la sécurité est élevée au rang de valeur ». Et pour le dérèglement climatique ? Total devient « leader de la transition », c’est « une compagnie multi-énergies intégrée ». Cette transition, Total y répondra grâce à ses « ingénieurs pionniers ». Innovations technologiques, croissance verte : tout cela va couvrir les besoins de demain. SuperTotal apporte de l’espoir et des technosolutions. Produire plus, émettre moins : facile, « les pionniers repoussent toujours les limites ». « Les hommes et les femmes de Total sont prêts à relever le défi, l’esprit pionnier en héritage. »

D’ailleurs, ces hommes et ces femmes ont l’air très sympathiques. C’est l’objet de la mini-série de propagande « 100 ans, 100 visages », dont on nous partage quelques extraits. Des sourires, de l’inclusion, des panneaux solaires, de la consommation écoresponsable, on se sent bien dans l’entreprise. Ils promeuvent même l’entreprenariat en Afrique avec leur programme « Jeunes Gérants ». L’objectif ? Donner l’opportunité à des femmes et des hommes de devenir entrepreneurs indépendants au sein du réseau de stations-service en Afrique. L’ironie dans tout cela : une belle vidéo sur le Nigéria pour illustrer leurs actions. On est un peu loin des chants contestataires abordés par Olusegun Stephen Titus. Mais personne ne réagit.

Le colloque de la transition est bientôt terminé. Après un ultime café, et le dernier panel sur le rôle des entreprises dans les transitions (car il faut finir par les meilleurs), c’est le tour de la conclusion scientifique. Les dernières paroles sont enfin prononcées par Isabelle Gaildraud, la directrice de la branche TotalEnergies Global Services. On peut faire un résumé : innovations, transition, cent prochaines années. Cela n’annonce rien de bon.

Avant de partir, rappelons quelques chiffres : la compagnie a annoncé dans un récent communiqué que sa production d’hydrocarbures augmenterait de 3% par an jusqu’en 2030. Le pétrole et le gaz représenteront encore 80% de la production d’énergie de l’entreprise en 2030. Sur les 16 à 18 milliards de dollars par an d’investissements prévus, seulement 5 milliards seront consacrés aux « énergies bas carbone28 ». 16h30, je sors de la tour de l’illusion. Dehors, le ciel est devenu gris.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- « Pour les 100 ans de Total, des militants écolos font les clowns dans toute la France », LeHuffPost, vidéo mise en ligne le 23 mars 2024, URL : https://www.youtube.com/watch?v=_3Yhwe8V3R8

- Le greenwashing désigne toute forme de communication fallacieuse ou frauduleuse en ce qui concerne les performances écologiques d’un produit ou d’une entreprise. Pour une analyse approfondie : Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulières (dir.), Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public, Paris, Le Seuil, 2022.

- « Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, décoré de la Légion d’honneur, une promotion critiquée par la gauche », Le Monde, 14 juillet 2023.

- Les liens entre industrie et recherche historique ne sont pas neufs : ils sont même inhérents à la formation du champ disciplinaire de l’histoire de l’énergie. Un exemple manifeste : EDF est à l’initiative de la création de l’Association pour l’histoire de l’électricité en France (AHEF), devenue aujourd’hui le Comité d’histoire de l’électricité et de l’énergie, dont les trois historiens sont des membres actifs.

- Tous publiés chez Peter Lang : A comparative history of national oil companies (2010), Oil companies and producing countries (2011), Oil and war (2012), Oil routes / Les routes du pétrole (2016).

- Greenpeace France, « Comment TotalEnergies influence la science », rapport publié en novembre 2022.

- Marie Piquemal, « Mélange des genres. Total fait son trou à Polytechnique », Libération, 14 janvier 2020.

- Jade Lindgaard, « Lord Stern, Total et le Collège de France », Mediapart, 27 janvier 2010.

- Marie Piquemal, « Un ministre de l’Enseignement supérieur passé par TotalEnergies, preuve de son influence “dans tous les champs de la société” », Libération, 25 décembre 2024.

- Sur les enjeux de visibilité scientifique et d’empreinte carbone : Olivier Berné et al., « The Carbon Footprint of Scientific Visibility », Environmental Research Letters, vol. 17, n° 12, 2022, en ligne.

- François Jarrige et Alexis Vrignon (dir.), Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives à l’âge industriel, Paris, La Découverte, 2020.

- Celles des historiens Marc Landry pour les Alpes, Clarence Hatton-Proulx sur le Québec et Serge Paquier sur la Suisse, des juristes Marie-Claude Prémont sur le Québec et Alexandru Gociu sur la Norvège, de l’archiviste de la Banque Nationale de Grèce Chrysalena Antonopoulou sur la question des archives.

- Celle de l’historien Williams Pokam Kamdem sur le Cameroun.

- Celle des ingénieur·es Maël Goumri et Baptistine Gourdon sur les récits autour de l’hydrogène.

- Les communications des historiens Timothée Dhotel sur Dijon et Odinn Melsted associé à Cyrus Mody sur l’échelle internationale, celle du musicologue Olusegun Stephen Titus sur le Nigéria, celle du géopolitologue Massimo Bucarelli sur l’Italie et les relations internationales, et celle des membres de la Fondation pour la Recherche et la Technologie Hellas sur la Grèce.

- Celles des historiens Ewan Gibbs sur la Grande-Bretagne et Giannis Kefalas sur la Grèce.

- Anne-Thérèse Michel, « Aux sources de l’histoire pétrolière : les fonds d’archives historiques du groupe Total », Bulletins de l’Institut d’Histoire du Temps Présent, n° 84, 2004, p. 99-105.

- Le troisième panel du colloque est ainsi consacré à la mise en avant d’EOGAN et est ponctué par leur Assemblée Générale.

- Les historiennes Marta Musso et Ana Cardoso de Matos et les membres de la Commission géologique du Danemark et du Groenland Kenneth Nordstrøm, Marianne Hansen et Lasse Rasmussen.

- Fabrizio Trisoglio pour l’Azienda Energetica Municipale de Milan.

- Clotilde Cucchi-Vignier pour Total, Chrysalena Antonopoulou pour la Banque nationale de Grèce, Carolina Lussana pour le groupe industriel Techint.

- Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta, « Total face au réchauffement climatique (1968-2021) », Terrestres, 26 octobre 2021, en ligne, URL : https://www.terrestres.org/2021/10/26/total-face-au-rechauffement-climatique-1968-2021/

- Titre de la présentation de Fabrizio Trisoglio.

- Je suis mauvaise langue car Total a érigé à ses frais un monument aux morts en mémoire des 51 victimes de l’explosion du pétrolier Bételgeuse en 1979. Cela leur a permis de sauver leur dignité, et avec des règlements financiers amiables, d’éviter le procès. À quand un monument pour les morts des 23 bombes carbones encore en cours ?

- Robert N. Proctor et Londa Schiebinger, Agnotology. The Making and Unmaking of Ignorance, Stanford University Press, 2008.

- Scientifiques en rébellion, Sortir des labos pour défendre le vivant, Paris, Le Seuil, 2024.

- Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Paris, Le Seuil, 2024.

- TotalEnergies, Communiqué de presse « Présentation Stratégie et Perspectives 2024 », 2 octobre 2024. URL : https://totalenergies.com/fr/actualites/communiques-presse/presentation-strategie-perspectives-2024

L’article Au colloque du greenwashing Total, bar à salades et sciences fossiles est apparu en premier sur Terrestres.

04.12.2024 à 10:31

Sortir des labos sans lâcher la recherche

Des scientifiques en rébellion

Avec blouses blanches, banderoles et micros, les Scientifiques en rébellion s’enchaînent à des ponts et repeignent des banques afin d’interpeller la société sur les énergies fossiles ou la biodiversité. À l’occasion de la publication de « Sortir des labos pour défendre le vivant », Terrestres s’entretient avec trois membres du collectif sur la posture des scientifiques et le sens de la recherche.

L’article Sortir des labos sans lâcher la recherche est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (7168 mots)

Temps de lecture : 19 minutes

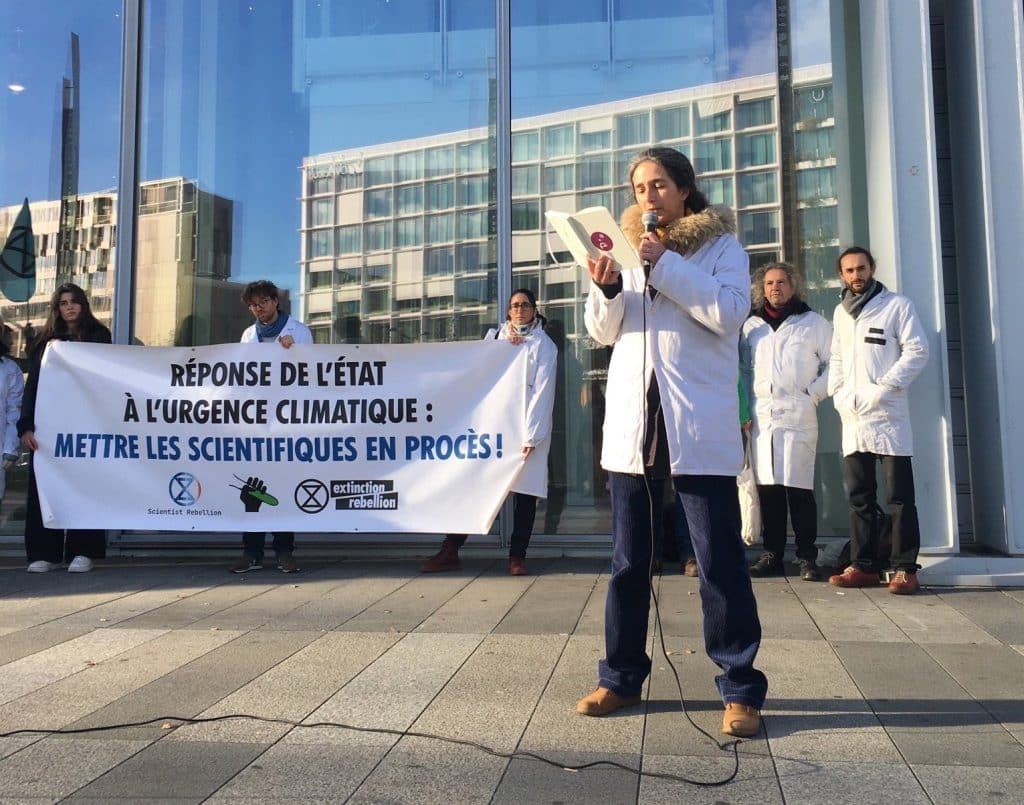

En février 2020, à la veille du confinement, un appel de 1000 scientifiques était publié dans le journal Le Monde : « Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire ». Quelques mois plus tard, en Angleterre, des scientifiques lançaient de la peinture verte sur la Royal Society de Londres pour dénoncer l’inaction climatique. Scientist rebellion était né : le collectif de scientifiques cousin d’Extinction rebellion s’est notamment fait connaître au moment de la COP 26 à Glasgow en 2021 par ses actions de désobéissance civile non-violente et d’occupation de l’espace public en blouses blanches.

Scientifique en rébellion, crée en France en 2022, procède à la fois de l’Appel des 1000 scientifiques et du collectif anglophone. Depuis, ses membres ont écrit des tribunes, témoigné lors de procès de militant·es pour le climat, organisé des campagnes et des occupations (au Museum d’histoire naturelle à Paris ou dans un salon d’exposition BMW à Munich, actions qui ont elles-mêmes donné lieu à des procès). Parallèlement à ces interventions publiques, le collectif œuvre à une réorientation de la recherche et de l’enseignement pour faire face à la catastrophe climatique et sociale.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

À l’occasion de la publication récente de Sortir des labos pour défendre le vivant (Éditions du Seuil, collection « Libelle »), Terrestres s’entretient avec trois membres du collectif. Quelle est la spécificité de la posture des scientifiques, symbolisée par la blouse blanche, dans la société ? Comment interpeller des collègues dont l’activité dépend de ce qu’on dénonce ? Faut-il poursuivre la recherche scientifique ?

Terrestres – Pour qui ce livre a-t-il été écrit ? Pour vos collègues, pour la société civile ?

Andrée – Ce livre s’adresse à un public sympathisant. Son objectif est de mettre par écrit une réponse simple aux questions que l’on nous pose sur les lieux d’action, mais il vise un public plus large, en espérant qu’un dialogue puisse s’établir sous une forme ou une autre.

Les positions et les opinons de nos collègues ne sont pas homogènes : elles sont diverses, à l’image de notre société. Certains sont engagés sous d’autres formes que Scientifiques en rébellion mais il y a aussi des chercheur·es qui adhèrent au technosolutionnisme ou dont les modèles de réussite sont l’enrichissement et l’accès aux instances de pouvoir. On ne veut pas avoir une posture d’accusation caricaturale, de type : « regardez-nous comme on est beaux, et vous êtes du mauvais côté ». Face aux enjeux, il y a un travail de conscience à faire : est-ce que les scientifiques sont des intellectuel·les (au sens historique du terme) ou des acteurs impuissants de la société de consommation ? Est-ce qu’on peut définir des valeurs communes au-delà du fait de respecter la méthodologie scientifique, comme le « peer review », qui garantit l’exactitude et le bien-fondé de la connaissance produite ?

Vous écrivez : « Le manque de réponse de nos dirigeant·es laisse penser que notre mouvement devra amplifier son engagement à court et moyen terme ». En quoi consisterait cette amplification ? Par ailleurs, j’ai entendu l’une d’entre vous faire le constat d’une « vocation à la marginalité » pour le collectif Scientifiques en rébellion : dans quel sens ? N’est-ce pas contradictoire ?

Cédric – Cette marginalité va avec l’un des modes d’action du collectif qui est de pratiquer la désobéissance civile pour aboutir à des arrestations et des procès : c’est la médiatisation de ces procès qui permet d’argumenter et de mettre en avant nos thématiques. Ce qui va forcément avec une forme de radicalité, puisque cela comporte certains risques que tout le monde n’est pas prêt à prendre.

Julien – La marginalité renvoie à une question qui se pose autant dans le monde académique que dans la société : est-ce qu’on transforme les choses par la marge, en créant un système parallèle qui va peu à peu infuser dans le système actuel ? Ou est-ce qu’on s’attaque à la mégamachine, comme le disent Fabian Scheidler et Aurélien Berlan, en essayant de la déboulonner ? Dans le monde académique, ça pose la question des recettes qu’on peut partager avec nos collègues, afin de transformer notre activité de recherche, voire de bifurquer. Dans la société, ça soulève autre chose : se positionner en tant que scientifique peut être vu comme une manière de rester dans notre tour d’ivoire. Il est essentiel de tisser des liens entre scientifiques et société civile, notamment avec les mouvements sociaux (Soulèvements de la Terre, mouvement syndical, etc.).

J’ai toujours été étonné de la réaction d’informaticiens ou de matheux qui s’impliquaient dans les mouvements écolo, par la force de ce message radical qui leur arrive comme une explosion.

Julien

Andrée – Nous sommes très attachés à l’intelligence collective et au fonctionnement horizontal, contre l’idée de lignes directrices décidées à un moment donné et derrière lesquelles tout le monde devrait se ranger. On ne peut pas prévoir à l’avance comment va évoluer le mouvement, et tant mieux. C’est également une façon de retrouver de la puissance face au contrôle politique. C’est ce que je vois dans un mouvement comme les Soulèvements de la Terre : cela leur permet de se protéger d’une forme de surveillance et de rassurer leurs membres sur le fait que leur énergie ne va pas être récupérée.

Lire aussi sur Terrestres : Lesley Hughes, « Quand la catastrophe planétaire est notre boulot quotidien », octobre 2018.

Celleux qui ont lancé Scientifiques en rébellion ont donné une impulsion colossale, dans l’espoir que cette impulsion amène à des bascules – pardonnez-moi cette image un peu mécanique. Puis le collectif a grossi, on a réfléchi, il y a eu des retours d’expérience et on a envie d’évoluer.

Il est important pour nous d’avoir un positionnement radical – les sciences politiques montrent que cela fait bouger la société – mais ce n’est pas pour autant qu’on donne des leçons, ou qu’on dit ce que les gens doivent penser. Que ce soit dans les lieux professionnels ou ailleurs, nous acceptons que certaines choses prennent du temps pour être entendues. Les actions de désobéissance civile sont pensées pour heurter : on balance un message qui bouleverse pour alerter sur une menace plus grande encore. Mais cela ne marche pas sans l’échelle locale et individuelle, où la communication bienveillante est essentielle. Cette bienveillance doit aller dans les deux sens : nous sommes attentif·ves aux collègues du collectif qui racontent qu’iels se sont retrouvés isolé.e.s, ou que le dialogue s’est rompu.

Les membres de Scientifiques en rébellion sont majoritairement issu·es des sciences dites exactes ou naturelles, les sciences du vivant ou les sciences du climat étant évidemment particulièrement représentées, mais aussi informatique, mathématique… seule une minorité est issue des sciences humaines et sociales. Comment expliquer ce déséquilibre ?

Andrée – Je partage l’idée que nous vivons des mécanismes de domination qui reposent toujours sur la censure et le refoulement de nos émotions (colère, indignation, sentiment d’injustice…). C’est ce qu’on demande surtout aux petits garçons et c’est ainsi que se perpétue le patriarcat. On est également focalisé sur l’intelligence rationnelle. Les sciences basées sur les chiffres font autorité. Est-ce parce que les sciences humaines savent cela, et s’y soumettent, qu’elles montrent une sorte de distance et se laissent moins affecter, bouleverser ? Il me semble que du côté des sciences dures, il y a peut-être une forme de naïveté sur les mécanismes politiques et socio-économiques, mais moins de conditionnement à ne pas se laisser affecter pas la réalité. Dans nos lieux de travail, l’émotion n’est pas accueillie, au nom d’une soi-disant « neutralité ». Entrer en rébellion et sortir des labos devient alors vital.

Julien – Pour ma part, j’ai toujours été étonné de la réaction d’informaticiens ou de matheux qui s’impliquaient dans les mouvements, disons, écolo – on peut remonter à Grotendick dans les années 70 – par la force de ce message radical qui leur arrive comme une espèce d’explosion. C’est très étonnant au regard de la discipline d’où viennent ces collègues-là. Et je crois qu’effectivement il y a une espèce de naïveté, on se prend les émotions très spontanément et ça nous transforme.

Lire aussi sur Terrestres : Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta, « Total face au réchauffement climatique (1968-2021) », octobre 2021.

La recherche actuelle est structurellement construite pour favoriser les idées innovantes et « disruptives », généralement intensives en technologies et en capitaux. Mais il existe d’autres approches, qui tentent de faire différemment. Comment les faire exister ? Faut-il réorienter la recherche ? Ou arrêter d’en faire ? On pense aux conférences de Grothendieck, mais aussi à l’océanographe Véronique Carignan, qui a annoncé en 2023 qu’elle quittait un poste de professeur à l’université du Rhode Island, quand, explique-t-elle, « j’ai compris que les sciences universitaires étaient non seulement inefficaces face aux changements climatiques, mais aussi qu’elles pouvaient contribuer à retarder l’action climatique ».

Julien – On peut commencer par donner un élément très factuel, qui a été présenté lors du récent Congrès des Labos 1.5 (collectif de scientifiques travaillant en vue de réduire l’empreinte carbone de la recherche) : c’est un poster qui porte sur les liens entre les industries fossiles et les financements publics. Il s’agit notamment de regarder comment sont financés les projets de recherche, dans le cadre d’un travail de cartographie des liens public-privé sur le financement d’extraction fossile, ou du greenwashing d’acteurs comme Total. Nous scientifiques, on documente des liens d’intérêt pour dénoncer des situations qui ne sont plus tenables, comme de financer des industries qui continuent de polluer alors que cet argent pourrait servir largement à d’autres chose. Quand on est informaticien, on a de quoi faire pour traiter toutes ces données !

On peut aller vers de la décroissance ou de la sobriété, mais cela ne veut pas dire qu’on va revenir à un âge d’or sans technique et sans recherche, qui du reste n’a jamais existé.

Cédric

Quitter la recherche, ça peut être parce qu’on ne supporte plus l’endroit où l’on est et qu’on cherche à aller mieux, personnellement ou en rapport avec ses valeurs, mais ça veut dire aussi qu’on quitte un milieu de travail où vont rester des gens qui continueront à faire des choses dans la direction qui ne nous semble pas souhaitable.

Il est précieux de garder un pied dans les laboratoires : qu’il s’agisse de Scientifiques en rébellion ou du réseau des Atécopol (Atelier d’écologie politique), ça permet d’injecter de la réflexivité dans ce qu’on fait. Pour ma part, je ne me suis pas redirigé complètement, je continue à avoir mon activité historique, mais je la regarde avec de nouveaux yeux.

Cédric – On peut saluer le départ de Véronique Carignan, c’est effectivement très courageux de quitter un poste confortable, surtout quand ça fonctionne, c’est-à-dire surtout quand les médias en parlent. Mais il y a plusieurs manières de résister : résister, ça peut vouloir dire faire des actions de désobéissance civile, ça peut vouloir dire démissionner de son poste, ça peut vouloir dire aussi résister dans une certaine mesure en détournant. L’informatique, par exemple, est un domaine où on attend de nous beaucoup de choses très opérationnelles et très liées à l’industrie. Les gens qui sont dans ces domaines-là et qui utilisent les fonds qu’ils reçoivent pour aller informer de ce qui se passe au niveau climatique ou autre, ou pour soutenir les sciences humaines et sociales, c’est aussi une autre manière de résister.

Ensuite, la question de faire de la recherche ou pas, est quelque chose qui se pose en effet depuis longtemps, mais il faut faire attention à mon avis à ne pas rêver à un retour à un âge d’or. Il faut se méfier de l’abandon de la recherche ou de l’idée de progrès car l’inverse du progrès serait une sorte de retour en arrière – y compris à gauche, y compris chez nous – qui dirait : il faut revenir avant le moment où on s’est mis à dépenser trop d’énergie. Mais nous sommes dans une autre époque et nous ne pouvons pas revenir en arrière : on peut aller vers de la décroissance ou de la sobriété, mais cela ne veut pas dire qu’on va revenir à un âge d’or sans technique et sans recherche, qui du reste n’a jamais existé.

Véronique Carignan a quitté son poste après l’étude qui avait été menée sur les financements de la recherche, et qui montrait que les montants alloués aux sciences humaines et sociales sont dérisoires en comparaison du reste. Or, c’est cela qui est intéressant : la recherche est nécessaire pour faire ce constat. Il faut bien garder à l’esprit que si on n’a pas de recherches scientifiques, on ne peut pas informer du réchauffement climatique, ou en tout cas on n’a pas d’élément concret et tangible pour l’informer, mais on n’a pas non plus de moyen d’informer des mécanismes de l’extrême droite. Je pense par exemple à David Chavalarias du Politoscope.org, qui a notamment montré comment la Russie est intervenue dans la vie politique française.

Mais ça ne suffit pas – informer ne suffit pas. C’est une condition nécessaire, mais non suffisante. C’est pour ça que Scientifiques en rébellion existe.

Lire aussi sur Terrestres : Sophie Gerber et Stéphanie Mariette, « Les marqueurs du vivant : génétique et big data », octobre 2023.

Au-delà de ces exemples – importants – en faveur de la poursuite de la pratique scientifique et de l’ancrage dans les institutions, que répondre aux appels à réorienter son travail ou à abandonner la recherche ?

Andrée – Allons droit au but : quel est le sens fondamental de la recherche ? L’esprit chercheur scientifique est propre à l’humain et a toujours existé, la question est celle des moyens que la société investit dans cette activité : à quels besoins, et aux besoins de qui, cette activité va s’attacher. Dans l’exposition sur Leonard de Vinci au château d’Amboise, on peut voir une sorte de lettre de motivation où il explique à un mécène (le duc de Milan je crois) toute sa capacité d’ingénieur à construire des engins de guerre hyper innovants, parce qu’il sait faire des ponts qu’on démonte et qu’on remonte pour passer des rivières quand on veut envahir son voisin, etc. La position de celui qui a besoin d’être financé pour se livrer à sa curiosité et à sa passion – parce que pour moi, c’est ça un chercheur –, cette position a toujours été compliquée.

Pour ma part, c’est un porte-à-faux depuis toujours, avant la conscience de la crise écologique : j’ai été formée pour faire de la recherche car je suis capable d’apprendre, curieuse et rigoureuse. Depuis le début de ma carrière, je souhaite un job où je me sens aussi utile à la société. Aujourd’hui, je ne crois absolument pas dans le technosolutionnisme et la politique de fuite en avant (notamment sur le sujet de l’énergie), à l’opposé d’un virage vers la sobriété solidaire, qui me convient beaucoup plus. Au-delà de cette question, une société qui décide qu’elle n’a plus besoin de la recherche, qu’elle n’a plus besoin de se livrer à l’activité de curiosité et de développement de connaissances, ou dont les professeurs se contenteraient d’enseigner les livres du passé, aura perdu tout sens à mes yeux.

Cédric – Effectivement, une société où il n’y aurait plus de recherche serait une société où les problèmes ne sont pas résolus. Les décisions qu’on prend, les messages et revendications qu’on porte sont toujours appuyées sur du scientifique. On va vers une autre science, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de science, et ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de technologie. C’est une question qu’on trouve en écologie politique depuis très longtemps, dans le convivialisme d’Ivan Ilitch par exemple, où Ilitch est très clair sur le fait que dans sa vision des choses, il ne s’agit pas d’abandonner les connaissances ou d’abandonner la science ou la technique, ou la technologie – c’est aussi le cas pour Janet Biehl.

L’idée est d’avoir un autre rapport à cette technique ou à cette technologie, et notamment de trancher entre ce qu’on peut s’approprier c’est-à-dire ce qu’on utilise comme outil, ce qui peut nous aliéner. Là-dessus, on a des exemples assez frappants dans les travaux d’Antonio Casilli sur la manière dont toute une partie de la population du globe est aliénée par l’intelligence artificielle, avec des gens rémunérés à la tâche pour cliquer sur ce qui est un camion, pas un camion, un passage piéton, etc. Et ça peut être une bonne démarcation entre ce qui reste un outil et donc une extension de la manière dont on fonctionne et dont on travaille, et ce qui n’est plus un outil et qui vient nous aliéner.

On ne peut pas conserver autant de monde derrière les ordinateurs pour faire du marketing, de l’e-réputation ou écrire des petites lignes dans les contrats d’assurance.

Andrée

Julien – Et pour ce qui est des technologies, contester le fait que la solution à la crise environnementale passera forcément par des solutions technologiques ne veut pas dire que la solution sera forcément antitechnologique. C’est important de dire que même si on a une grande circonspection sur la technologie, on ne la bannit pas complètement.

Andrée – J’aime bien l’idée de s’intéresser à la façon dont Cuba a réussi à survivre à la chute de l’URSS, comme dans le reportage « Comment Cuba a survécu sans pétrole en 1990 ». J’ai retenu que le pays a été confronté grosso modo à ce que nous devrions aujourd’hui nous imposer : une réduction de 80% de la drogue pétrole en quelques années, et une production agricole qui doit se passer des engrais industriels, des gros tracteurs et faire revivre les sols. Cette part de l’histoire, qui n’offre pas un modèle politique pour autant, peut aider à ouvrir les yeux sur le virage à faire. Rappelons que cela n’a pas été sans heurts sociaux et que cela n’a pas été tout le temps heureux. Mais apparemment, il n’y a pas eu autant de morts à déplorer que ce que l’on imagine.

Tout le monde a perdu 3 à 5 kg du fait de la nécessité de faire de la bicyclette, de faire beaucoup plus de travail manuel, et de ne presque plus manger de viande – des constats qui correspondent à certaines recommandations actuelles ! J’en avais discuté avec un collègue médecin membre de Scientifiques en rébellion : on pourrait se pencher sur cette expérience là pour anticiper des questions de santé publique.

Il est dit que la population qui a le plus souffert sont les femmes enceintes et les nourrissons, par manque de fer. C’est à prendre en compte dans un programme de santé publique qui anticipe la crise économique qu’on voit venir. Se préparer à la sobriété – ce à quoi nous aspirons, mais dont on ne maîtrise pas encore les trajectoires possibles. Que nous dit la trajectoire de Cuba pour les scientifiques ? Qu’il a fallu laisser un moment les bouquins et désartificialiser les sols, les trottoirs, les toits, et se mettre à planter pour avoir de quoi manger.

Assez rapidement, les universités se sont décentralisées et se sont mises aux côtés des agriculteurs et des maraîchers pour trouver des solutions, pour régénérer la terre par exemple et pour trouver des réponses aux problématiques : en somme, la recherche a été réorientée. Personnellement, cela me fascine, il y a un travail intellectuel conséquent car, rien ne peut être imité. Nous n’avons ni le sol, ni le climat, ni l’histoire de Cuba.

Mais soyons conscients que dans une économie sobre et décarbonée, il faut retourner aux fondamentaux, on ne peut pas conserver autant de monde derrière les ordinateurs pour faire du marketing, de l’e-réputation ou écrire des normes et des petites lignes dans les contrats d’assurance.

Votre stratégie politique consiste à vous mobiliser pour faire davantage connaître les résultats scientifiques afin d’interpeller les politiques et « d’obliger nos dirigeants à les regarder en face et à agir en conséquence ». On peut pourtant douter que les dirigeants travaillent réellement au bien commun, pas plus qu’ils ne constituent une supposée une « élite éclairée ». Par exemple, les séminaires de la climatologue Valérie Masson-Delmotte devant le gouvernement en 2022 n’ont été suivis d’aucun effet. Ne s’agirait-il pas plutôt de créer un rapport de force ?