Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

02.07.2025 à 18:43

« Tout nous regarde, tout nous écoute » : chants, sons, récits et vibrations d’Amazonie

Denis Chartier· Ibã Isaias Sales Huni Kuin · Emilia Sanabria

Et si la forêt ne se décrivait pas, mais s’écoutait ? Fruit d’une collaboration entre un collectif autochtone Huni Kuin d’Amazonie brésilienne et des chercheur·euses non-autochtones, ce texte nous invite à écouter autrement, avec soin. Une écoute qui engage, parce qu'elle est aussi l'amorce d'un pont fragile entre les mondes.

L’article « Tout nous regarde, tout nous écoute » : chants, sons, récits et vibrations d’Amazonie est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (11595 mots)

Temps de lecture : 24 minutes

Il fut un temps, disent les Huni Kuin1, où humains et animaux parlaient la même langue. Puis vint la rupture. Le pont vivant formé par le corps du Grand Caiman, Kapetawã, céda sous le poids d’un échange inégal. Les mondes se séparèrent. Mais les chants demeurent, porteurs d’une vibration qui traverse corps, lieux et temps. Chanter, écouter, raconter : autant de gestes pour réactiver un art de la rencontre, et tenter, avec précaution, de recréer des ponts. Inspirée par le mythe de Kapetawã – le Grand Caiman – et par l’expérience immersive d’un terrain partagé en forêt amazonienne, cet article explore les conditions d’un échange renouvelé entre mondes autochtones et Nawa (non-autochtones) fondé sur une attention au ressenti vibratoire.

Il est né d’une collaboration entre une anthropologue, un géographe et un collectif autochtone Huni Kuin pour écouter autrement, depuis la forêt amazonienne. Mêlant méthodologies de recherches autochtones, pratiques sonores, écologie politique et récits mythiques, cette recherche cherche moins à comprendre qu’à se laisser affecter, déplacer, transformer. Dans un monde traversé par les catastrophes écologiques, il ne s’agit pas seulement de documenter l’altérité mais d’inventer avec elle. Ce travail explore ce que pourrait signifier composer sans trahir, transmettre sans arracher, et habiter un monde commun sans effacer les différences. Pour explorer avec nous ce chemin, nous vous proposons maintenant d’écouter Ibã chanter et conter le mythe de Kapetawã, le Grand Caïman.

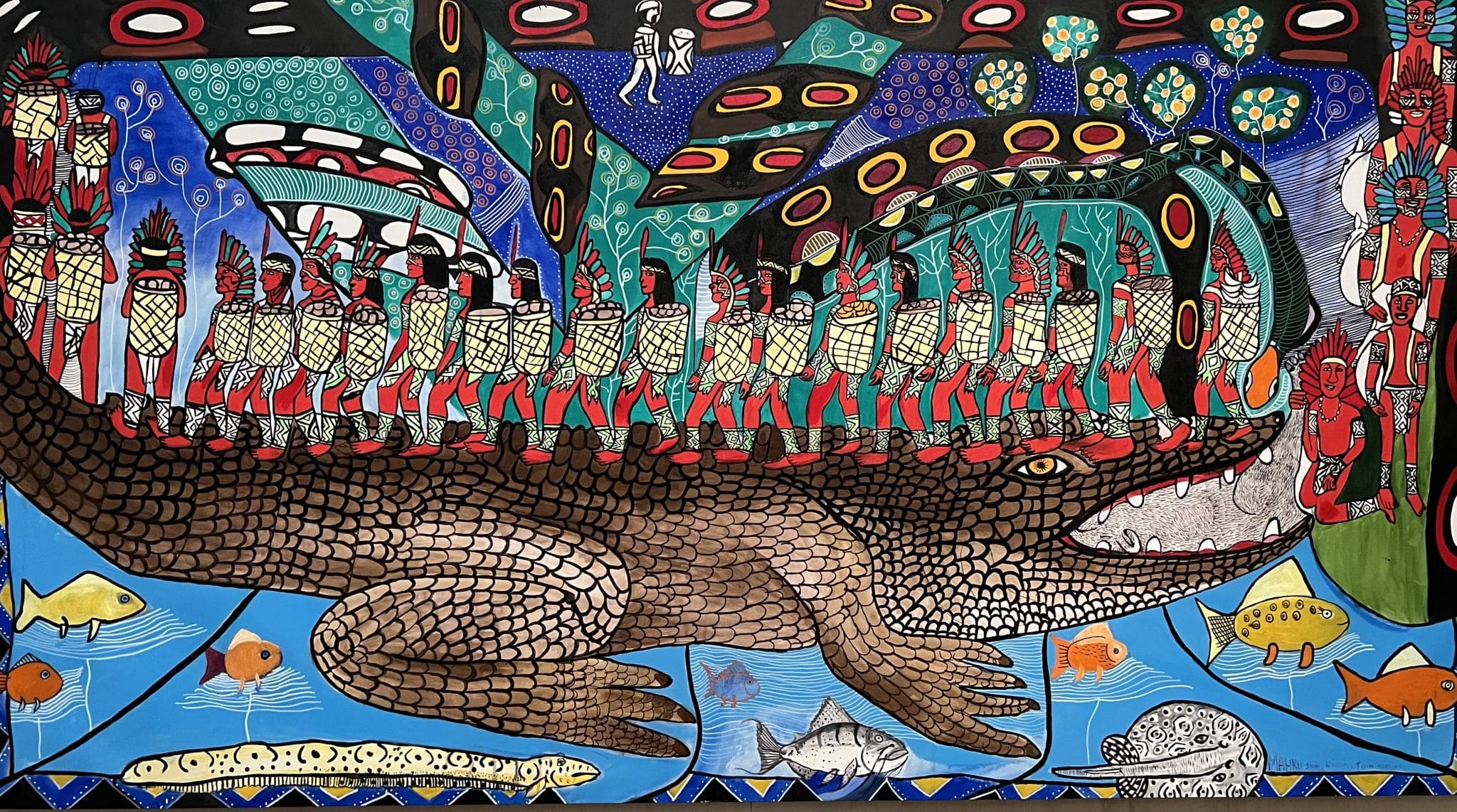

Kapewë pukeni (la traversée du Grand Caïman) — œuvre du collectif MAHKU, Musée d’art moderne de São Paulo (MASP), 2021. Peinture du mythe du pont-caïman réalisée par le collectif MAHKU et exposée lors de la première exposition solo du MAHKU au Musée d’art contemporain de São Paulo (MASP). Photo prise lors du vernissage par Emilia Sanabria, le 23 mars 2023. Pour une vue d’ensemble de l’exposition du MAHKU au MASP dans laquelle ce tableau a été exposé, voir : https://www.masp.org.br/exposicoes/mahku-miracoes (« Vistas da exposição)

Le chant de la traversée du Grand Caïman : construire des ponts entre les mondes

Assis autour du feu à la tombée de la nuit dans un petit campement de chasse en forêt amazonienne2, Iba conclut le chant du Grand Caïman que vous venez d’écouter en expliquant :

Ce chant est le langage le plus ancien, le langage du caïman. Il raconte que les Huni Kuin avaient besoin de trouver une bonne terre pour vivre. Ils cherchaient de bonnes personnes [pour initier des échanges] et un endroit meilleur pour planter et vivre. Pendant très longtemps, les Huni Kuin ont marché à la recherche d’un endroit où planter et c’est en entendant ce chant/langage que les Huni Kuin ont trouvé un endroit dont tout le monde ignorait qu’il s’agissait du dos du Grand Caïman… car tout y avait poussé : bois-canon, roseaux à flèche, graminées et on aurait dit la terre ferme3.

Personne ne se doutait que c’était le Grand Caïman. Son corps était lié à l’autre rive, sa queue touchait l’autre continent, traversant l’océan. Le chef des Huni Kuin s’appelait Tawabu. Tawabu était là avec sa grande famille. Il avançait en écoutant. Il entendit le Grand Caïman qui lui offrait passage :

— « Je vais te permettre de traverser si tu m’offres une proie. »

— « Écoute ! tu as entendu cette parole ?! »

Haira haira [dans le chant] veut dire vrai : seules les vraies personnes pourront traverser4.

— « Si vous voulez traverser sur mon dos, tuez un tapir pour moi. »

Tawabu se tourne vers sa famille et dit :

— « Il demande un tapir… »

— « Mais qui donc chante ? Qui donc nous parle ? » car ils ne voyaient rien.

La gueule du Grand Caïman était grande ouverte devant eux et personne ne savait [que c’était une gueule]. Mais Tawabu était un chef spirituel. Il avança doucement, en regardant bien, entra dans la gueule, et là il comprit : « Oh la, non ! » Il ressortit tout doucement. « Ça, c’est un animal très grand ! C’est Kapetawã5. »

Tawabu écouta de nouveau [le chant du caïman] : « Peu de gens, peu de gibier ; beaucoup de gens, beaucoup de gibier. » Tawabu se dit, « mais quelle personne merveilleuse ce Kapetawã, il nous prévient qu’il ne faut surtout pas lui donner du caïman, car c’est sa famille. » Et Kapetawã continua son chant…. Haira haira…

« Qu’est-ce qu’il nous dit ? » demanda la famille. Tawabu expliqua que Kapetawã voulait qu’ils chassent pour lui des oiseaux, des toucans… mais c’était difficile, il fallait tant de gibier, il fallait plusieurs jours pour aller flécher des proies en forêt. Les premiers commencèrent à traverser tandis que les autres continuaient à chasser pour pouvoir traverser.

Et comme toujours, certains comprennent [l’interdit] et d’autres ne comprennent pas… Un homme trouva un petit caïman et se dit « je vais le donner à manger à Kapetawã. » Il lui donna. Le chant s’arrêta.

Des gens étaient encore en train de traverser sur le dos de Kapetawã, au beau milieu de son dos ! lorsque Kapetawã commença à s’enfoncer dans l’eau. L’eau monta. « Comment allons-nous traverser au milieu de l’eau ? » Même la végétation s’enfonçait. Kapetawã disparut. Et jusqu’à ce jour, c’est la parole du caïman que je chante. C’est une parole avec beaucoup d’esprit. Une parole très forte. En chantant, j’offre ce travail important que je fais avec Naibu [nom que Ibã a donné à Denis]. Aujourd’hui on ne traverse plus sur le dos de Kapetawã. Aujourd’hui on traverse avec LATAM [la compagnie aérienne] ; aujourd’hui c’est ainsi, non, qu’on fait nos traversées ? [rires].

Ce mythe porte une éthique de la relation entre le monde Huni Kuin et le monde nawa (« non-autochtone »). Kapetawã a permis aux humains de traverser le détroit de Béring selon certaines versions modernes du mythe. Kapetawã ayant été nourri de sa propre chair (un jeune caïman), le pacte n’a pas été respecté et le monde a été divisé. Le pont a coulé et les Huni Kuin cherchent encore un endroit pour bien vivre et un mode d’échange qui leur permette d’être en relation avec ceux — les Nawa — qui sont passés de l’autre côté. Ce mythe est très souvent peint par le MAHKU, le Mouvement des artistes contemporains Huni Kuin fondé par Ibã, dans un dispositif dont l’enjeu est, entre autres, de (re)créer des ponts entre les mondes. Lors d’un des tout premiers moments de terrain communs en Amazonie dans le cadre de notre collaboration, Ibã a chanté et conté ce mythe. « Ce chant très ancien parle du bon échange. Aujourd’hui, ce ne sont plus les animaux qui chantent, c’est nous. Leur force reste en nous » explique Ibã.

Dans cet article, nous mettons l’accent sur la dimension sonore et vibratoire de cette histoire. Cela nous permet d’aborder les approches sémantiques et visuelles de l’anthropologie et des arts ; la matière sonore et la synesthésie ; l’importance des espaces de soin ; les pratiques de soin de la Terre et des êtres qui l’habitent ou encore la possibilité de modes d’habiter respectueux des humain·es et autres qu’humain·es dans toute leur diversité.

Trouver une voix pour parler à trois, depuis nos spécificités, irréductibles aux étiquettes que l’on pourrait se donner ou se voir attribuer (personne autochtone, artiste, anthropologue, géographe, musicien, chamane…) n’est pas aisé. L’histoire que nous racontons ici mélange les styles, brouille les limites entre nous. Écrire ensemble, c’est traverser de multiples différences linguistiques, ontologiques, disciplinaires et stylistiques en reconnaissant le trouble ou l’opacité6 que cela induit. Comme dit Ibã « pesquisar é assim, tem de confiar » (la recherche c’est ça, on doit faire confiance). Ce que nous apprenons ensemble, c’est faire confiance au processus raconté ici.

Notons que ce dialogue s’est tissé au cours de plusieurs années et grâce à différentes pratiques qui ne se limitent pas à un dialogue verbal, lui-même relativement limité car le portugais, langue dans laquelle nos échanges ont lieu, n’est la langue maternelle d’aucun d’entre nous7. Nos échanges ont eu lieu en de multiples endroits : chez Denis et Emilia en Sologne, chez Ibã en Amazonie, ainsi qu’à Paris, Lille, São Paulo, ou Girona ; certains enregistrés, d’autres ont eu lieu dans un bateau en remontant le fleuve Jordão, autour d’un repas (de girolles ou de paca), en marchant dans nos forêts respectives, ou sur notre groupe WhatsApp constitué pendant la pandémie.

« Mettre en sens » : dialogues avec le Mouvement des artistes Huni Kuin (MAHKU)

Une des pistes initiales était d’explorer les dimensions multisensorielles des chants Huni Kuin qui accompagnent les rituels de Nixi pae (ayahuasca, en Hatxa Kuin, la langue Pano des Huni Kuin), comme expérience. Cela s’explique par le fait que la rencontre initiale entre Ibã et Emilia a eu lieu dans le cadre du projet de recherche « Healing Encounters: reinventing an indigenous medicine in the clinic and beyond » que portait Emilia8. Dans ce cadre, Ibã, sa fille Rita et Emilia ont participé au Congrès Mondial de l’Ayahuasca9. Ibã avait ensuite participé au premier workshop éthique de Healing Encounters à Paris en tant que conseiller éthique et scientifique du projet. Ce workshop de trois jours a réuni toute l’équipe du projet en vue de discuter les enjeux éthiques du projet avec une attention particulière à ceux liés à la recherche ethnographique en milieux autochtones. Le travail a consisté entre autres choses — et en accord avec les préceptes des « Indigenous Research Methods10 » — à développer des relations respectueuses des modes de vie autochtones, sensible aux questions d’autodétermination et de contrôle des représentations des pratiques et des personnes véhiculées par les travaux académiques et qui répondent prioritairement aux questions de recherche des communautés elles-mêmes en vue de mener des recherches « avec » et non « sur » elles.Ibã et Emilia avaient identifié la question des limites de la traduction comme axe structurant de leur collaboration naissante. « Vous, les anthropologues, vous voulez toujours tout traduire mais certaines choses ne se traduisent pas avec les mots, » expliqua Ibã justifiant ainsi la fondation du collectif d’artistes contemporains, le MAHKU (ou Mouvement des artistes Huni Kuin) pour peindre les mythes que les chants qui accompagnent le rituel de Nixi pae11 évoquent. Avant d’être artiste, Ibã a été chercheur, réalisant un Master en pédagogie sur le corpus de chants des rituels de Nixi pae détenu par son père, connu sous le nom de Huni Meka12. C’est en connaissance de cause — étant l’une des rares personnes sachant exécuter le Huni Meka dans son intégralité — qu’Ibã évoque son intraduisibilité. Au cours de sa fructueuse collaboration avec l’anthropologue Amilton Mattos13, Ibã avait théorisé le croisement de la frontière qui sépare les aspects sémantiques et les aspects sensoriels du terme « sens » (faire sens, mais aussi sentir). La devise du MAHKU qui émergea de la collaboration entre Ibã et Amilton Mattos et qui permet de saisir les objectifs de ce collectif d’artistes contemporains autochtone est « por no sentido » (mettre en sens/restituer par le sens). Ce leitmotiv évoque la traduction visuelle proposée dans les toiles du MAHKU14.

Ibã Isaias Sales

« Tout [dans la forêt] nous regarde. Tout nous écoute. »

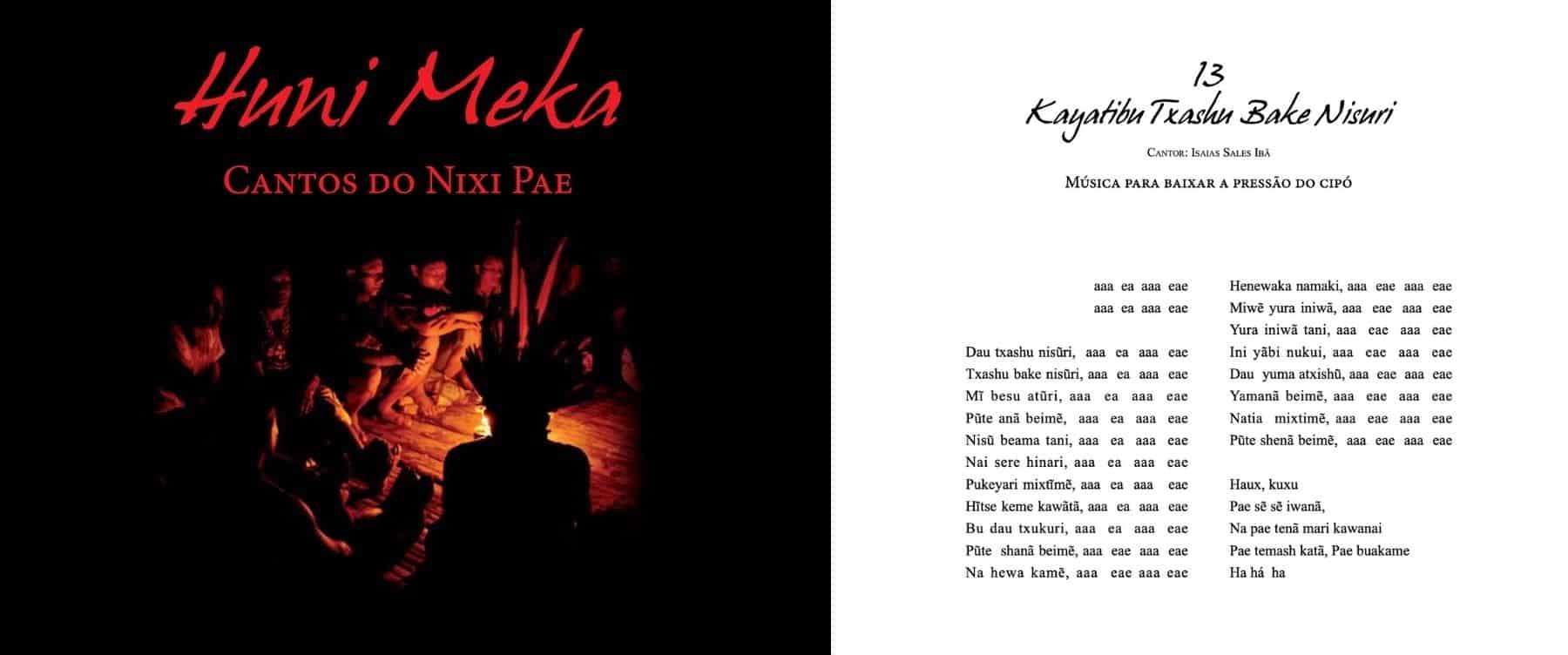

Couverture du livre Huni Meka, chants du Nixi pae (ayahuasca) et transcription en Hatxa kuin écrit des paroles du chant

Kayatibu txashu bake nisuri. Archives personnelles d’Ibã Sales (auteur de l’ouvrage)

Lorsqu’Ibã publie, en 2007, le Huni Meka — recueil des chants qui accompagnent le rituel Huni Kuin de nixi pae — celui-ci est « traduit » du Hatxa kuin oral vers le Hatxa Kuin écrit qui est un artefact moderne. Il y a là une transmutation qu’Ibã vit avec une certaine ambivalence. Peindre, « por no sentido » (mettre en sens/restituer par le sens), permet de sauvegarder un aspect de ce qui est alors perdu. En faisant passer le contexte mythique par l’image (la peinture et la vidéo), le MAHKU parvient à faire émerger quelque chose de la dimension interspécifique du territoire, de la forêt, où, comme Ibã n’a de cesse de le répéter : « tout nous entend, tout nous regarde. »

Malgré la reconnaissance — dès la fondation du MAHKU — de la dimension synesthésique du mythe, les dispositifs du monde de l’art contemporain (et de ses lieux d’exposition) posent une limite à la possibilité d’en rendre pleinement compte. Le Grand Caïman, rendu cannibale par un don malséant, s’engouffre dans les profondeurs avant que la traversée ne soit achevée.

Denis, de par son travail entre écologie politique, arts et pratiques somatiques sonores, s’intéressait de plus en plus au son comme modalité d’attention interspécifique. Peu après sa résidence avec l’artiste sonore Thomas Tilly15 en 2018, il formule le souhait d’entrer en dialogue avec des Amérindiens pour développer un projet collaboratif mobilisant les Indigenous research methods et les questions sonores16. Denis reçoit un appel d’Emilia lui faisant état de l’invitation d’Ibã à le rencontrer. L’idée de focar o som (centrer sur le son) prend forme. Ibã formule alors très précisément les termes de la collaboration telle qu’il l’entend : ensemble nous allons « ramener le son. » À ce stade, l’idée était de remonter le Purus (fleuve amazonien) pour enregistrer les histoires des anciens avec leur « bande son », à savoir la forêt et ses habitants.

Les aléas de la pandémie de COVID19 nous ont contraints à revoir nos objectifs et nous ont amenés à expérimenter d’abord la prise de captations sonores dans la communauté d’Ibã : Xiko Kurumim, sur le fleuve Jordão, dans l’Acre, à la frontière entre le Brésil et le Pérou. Lors d’une réunion Zoom préparatoire à notre expédition de juillet 2023, nous évoquons ensemble sa dimension exploratoire. Soudain, Ibã précise : « je ne sais pas trop non plus, som da floresta (son de la forêt). Pour moi aussi c’est une recherche [exploratoire]. Yuxibu, espirito da floresta va nos encantar (Yuxibu va nous enchanter). Buni (nom que les filles d’Ibã ont donné à Emilia) ja ta encantada, agora você tambem Naibu va encantar (Buni est déjà sous l’enchantement, maintenant, toi aussi, Naibu, tu vas être enchanté). » Nous échangeons un long moment sur l’importance de se laisser guider, de ne pas prédéfinir les choses, d’être prêts à accueillir ce qui émergera lorsque nous serons réunis en forêt. Cette conversation mélange logistique, doutes et anticipation joyeuse. Au détour de cette conversation, Ibã fait une référence à la question de la prédation. Il dit : « Tout le monde veut tuer ces animaux [que nous allons enregistrer, faisant référence au fait que le type d’écoute que nous allons pratiquer est une capture, donc avant tout, une technique éprouvée de chasse]. Mais nous, non ! Nous allons seulement prendre leur voix [pas leur vie]. Vous verrez, ils vont nous sentir, et ils vont amançar17. Ils vont nous sentir, nous enchanter. »

Nous nous étions posé la question : lorsqu’Ibã chanterait, les êtres de la forêt « répondraient-ils » ? Emilia rappelle dans cet échange qu’il avait été question d’enregistrer les chants du Huni Meka dans la forêt pour les restituer dans l’espace sonore duquel ils avaient émergé. Ibã, enthousiasmé, entonne alors le chant du Grand Caïman : Haira haira18 !

Ibã Isaias Sales

« Nous sommes liés à la parole des oiseaux. »

Par ce geste, il donne à entendre que les chants du Huni Meka sont déjà des traductions entre espèces, ayant été reçus par le biais de présences plus-que-naturelles, telles Yuxibu (force vitale, associée au vent et au souffle de laquelle toutes les formes créatrices découlent) ou Yube (l’anaconda, figure mythique centrale de l’origine de l’ayahuasca). Le rituel du Nixi pae (ayahuasca) a le potentiel de connecter ceux qui sont dans sa sphère à la force créatrice Yuxibu par le biais d’une relation aux mondes de la forêt et à celui, subaquatique, des gens-anaconda. Nixi pae nous apprend que tout est vivant, tout nous regarde, tout nous écoute. Nixi pae est la parole la plus ancienne qui existe. Pour Ibã la dimension mythique qui transparaît dans le Huni Meka, c’est l’histoire vivante de la forêt qui l’entoure. En cela, le mythe contient une forte dimension écologique du savoir interspécifique.

Lors du débrief d’une de nos premières captations de sons dans les abattis de la communauté de Xiko Kurumim, Ibã explique :

La peinture rappelle beaucoup de choses en même temps. Elle raconte toutes ces histoires anciennes. Mais j’ai été très impressionné, Naibu [nom que Ibã donne à Denis]. Pas impressionné par les enregistrements, non. Mais par le fait que nous étions liés à la parole des oiseaux. Parce que seul [hors de la forêt], quand il s’agit d’expliquer [le mythe que les tableaux dépeignent], c’est facile de tout oublier. Mais avec le son ! Le son te donne beaucoup de force, te rappelle tout ce que tu sais [depuis la forêt (mais qu’il est difficile de restituer loin d’elle, dans le monde non-autochtone)]. Avec le son, tu te souviens de tout ce que tu sais. J’ai senti cela. Au moment où Naibu m’a mis le casque, j’ai écouté et j’ai eu la chair de poule. J’ai dit : « intéressant ! » Ce sont nos ancêtres. Nous venons de là pour devenir le peuple que nous sommes. Le peuple Huni Kuin vient des yuxibus (« esprits »/êtres) de la forêt que nous avons entendus et enregistrés ensemble. C’est notre origine que nous entendons.

Ibã écoute lors d’un enregistrement nocturne dans un campement en forêt, alto rio Jordão, Acre, Brésil.

Photographie de Denis Chartier, alto rio Jordão, Acre, Brésil, juillet 2023

Photographie de Denis Chartier, alto rio Jordão, Acre, Brésil, juillet 2023

Un des petits-fils d’Ibã interrompant sa pêche pour écouter une prise sonore aquatique dans le village de Xiko Kurumim.

Photographie de Emilia Sanabria, alto rio Jordão, Acre, Brésil, juillet 2023

Darê, sage-femme de Xiko Kurumim, écoutant la forêt près d’un de ses abattis près de la communauté de Xiko Kurumim.

Photographie de Denis Chartier, alto rio Jordão, Acre, Brésil, juillet 2023

Séance d’écoute collective des enregistrements captés en forêt avec les deux frères d’Iba et son gendre.

Photographie de Emilia Sanabria, alto rio Jordão, Acre, Brésil, juillet 2023

Écouter — par le biais de l’enregistreur qui amplifie — permet bien plus qu’un ajout de l’auditif au visuel. Ici le son est mémoire, territoire, force, joie et espoir. L’espoir de pouvoir transmettre une compréhension d’une forme de savoir interspécifique, d’une vibration qui traverse les limites entre le temps du mythe et le temps actuel.

Le son et les limites du soin

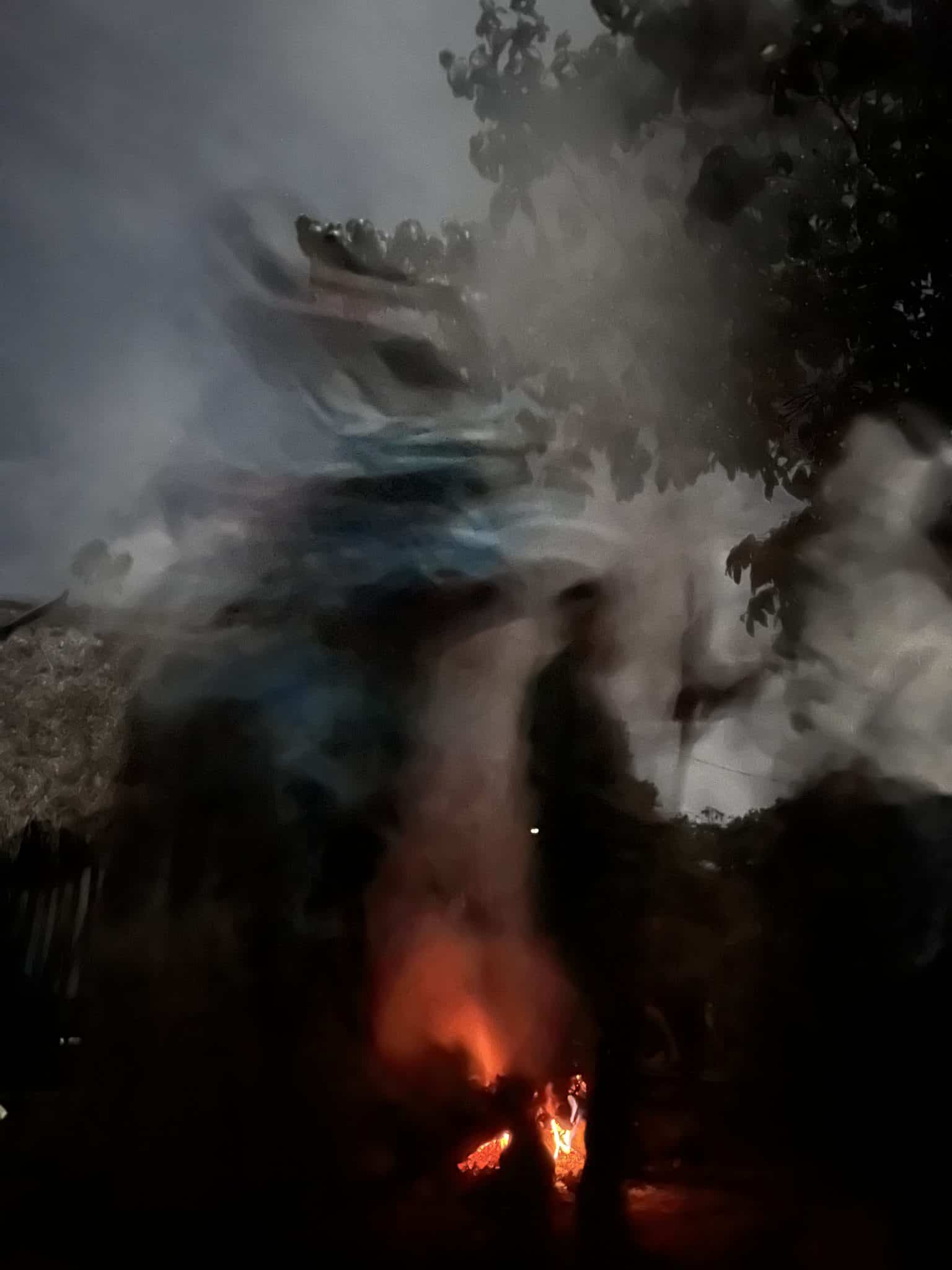

Rituel de Nixi pae dans la communauté de Xiko Kurumim (haut rio Jordão).

Photographies de Emilia Sanabria, alto rio Jordão, Acre, Brésil, octobre 2022

Au lendemain d’un rituel de Nixi pae19 qui s’est tenu dans le centre de Xiko Kurumim, sous la voute de la Voie lactée pendant lequel Ibã a chanté le Huni Meka, nous écoutons collectivement l’enregistrement. Les vingt premières minutes, après le service de la décoction de Nixi pae (ayahuasca) à ceux et celles qui boivent, sont souvent décrites comme étant « en silence » (sans chant). Assis dans la maison de Tamani, fille aînée d’Ibã, nous ré-écoutons le txxxxxxiííííííííííííííííííííííí qui emplit ce silence qui n’en est pas un. Denis plaisante en disant que son enregistreur souffrait de l’humidité, ce qui fait rire tout le monde.

Ibã note que les premiers ayahuasqueros sont les xiní (grillons et autres insectes). « Ce sont eux qui chantent la première partie du rituel. Après, seulement, nos, gente (nous, les gens [humains]). » Cela invite à penser que les microphones captent plus que des sons : ils captent des conversations entre les esprits de la forêt (terme par lequel sont désignés non seulement des êtres invisibles, mais aussi les animaux — bien vivants — que nous entendons). Ils captent des relations entre les êtres, dont le preneur de son qui participe de la conversation. Et Ibã de noter : « Nous existions déjà dans ce dialogue que nous enregistrons. » La pratique d’enregistrement et d’écoute avec les membres de la communauté de Xiko Kurumim laisse entrevoir un vaste horizon de manières de conceptualiser ce qui est enregistré et ce qu’on entend qui va bien au-delà des dimensions parfois encore empreintes de naturalisme qui marquent les champs du field recording et de l’éco-acoustique20.

À l’issue de ce mois passé ensemble en forêt à écouter, enregistrer, sentir, ré-écouter, et éprouver, le nom de notre projet est apparu au détour d’une conversation sur les termes hatxa kuin [la langue Pano des Huni Kuin] pour nommer les différents sons du monde : « Tari ibiranai ! C’est ça ! ». Tari Ibiranai est particulièrement difficile à traduire ; il signifie « vibration », mais d’autres notions s’y ajoutent que nous sommes encore en train d’élucider après de nombreuses heures de discussions fascinantes. Par exemple, en réponse à la question posée par WhatsApp à Ibã (en 2024, lors de la rédaction de la première version de cet article) « Tari ibiranai, on le traduit bien par “ vibration ” dans notre article, tu confirmes ? » Ibã avait répondu : « C’est ça ! Tari ibiranai c’est la vibration qui arrive. Qui arrive dans ton corps, dans la sensation de ton corps, cette sensation qui annonce que la força arrive21. Tari Ibiranai = la vibration de la força arrive ??? ».

Parce que notre collaboration s’est construite dans le cadre du projet HealingEncounters, la question de ce que la globalisation des pratiques ayahuasqueras fait à la question du soin est, elle aussi, centrale dans notre travail commun. Dès leurs premiers échanges, Emilia et Ibã évoquent comment ce dernier, pédagogue et auteur d’une version patrimonialisée du Huni Meka pense la transmission et la continuation de ce rituel si central à son peuple. À titre d’exemple, depuis les années 2000, les chants du Huni Meka adaptés à la guitare sont chantés par les jeunes Huni Kuin dans les moments festifs. Des personnes non-autochtones qui visitent les communautés pour des immersions culturelles et pour faire l’expérience du Nixi pae ont aidé à l’enregistrement et à la production de ces chants devenus de véritables « tubes » qui circulent via Spotify et Bandcamp22. Ibã, comme d’autres anciens, demeure circonspect23. Lorsque nous évoquons avec Ibã ces usages, il ne cache pas sa tristesse et un certain désarroi. « Ça, c’est très profond. Cette question que pose Buni reste sans réponse. Comment allons-nous faire ? Vous m’aidez à répondre à cela. Le travail du Nixi pae est très sérieux. Les jeunes mettent parfois le bordel. Ils ne connaissent plus les mythes. Il faut être très pré-pa-ré pour faire la rencontre avec Nixi pae. Maintenant tout ça est parfois fait n’importe comment. Il faut expliquer comment chanter justement, comment se préparer, comment se tenir à l’intérieur de la força. » Emilia suggère : « parce que ce n’est pas toujours une question de festa (fête/célébration), c’est ça ? Il faut pouvoir traverser les moments difficiles aussi ? » et Ibã répond :

Exactement ! Sinon, le vrai esprit [du Nixi pae] ne vient pas, tu vas juste en sentir l’odeur, il aura peur. Dans la joie on reste seulement dans la superficie [de l’expérience]. Il faut prendre soin de cette force, en tirer le meilleur parti. Imagine un jeune dans la force et xreueuexreueuexraxraxraxraxraxraxraxra xraxra [bruitage désagréable]. L’esprit du Nixi pae ne vient pas ! Fica na beira (il se tient à la berge, il reste à l’écart). Et là, la personne ne comprend rien, n’améliore rien. Alors je dis : « Pourquoi si vous prenez beaucoup de Nixi pae continuez-vous à vous disputer ? Qu’est-ce que vous apprenez ? Si vous n’apprenez pas de l’ayahuasca, elle vous mettra la tête à l’envers et ne vous apprendra plus rien. C’est un enseignement que peu de gens supportent ! Quand l’esprit arrive… pour [bien] le recevoir, c’est pas en chantant à la guitare ! Tu vas trembler de tout ton corps ! Cet enseignement n’est pas gratuit [facile] !

Notre collaboration s’intéresse à la question des contours d’un « bon » rituel d’ayahuasca à l’heure du tourisme spirituel et culturel. Celui-ci précipite de nouvelles rencontres entre les mondes autochtones et Nawa qui viennent dans le sillage de celles qui l’ont précédé, induites par le booms du caoutchouc dans la région, à la fin du XIXe et au XXe siècle, qui entraîna, entre autres choses, l’interdiction par les patrons de toute pratique rituelle. Le reflorescimento da cultura24 (littéralement, « reforestation » de la culture) actuel est plein d’ambiguïtés. Il passe toujours davantage par des formes de médiations textuelles ou vidéo, dont des versions photocopiées du livre du Huni Meka — tachetées d’humidité — circulant dans les villages, ou des vidéos TikTok de jeunes txana (chanteurs) entonnant ces chants et les faisant circuler par WhatsApp. Ces modalités de médiation viennent transformer celles plus incorporées d’antan qui exigeaient du txana de faire vivre, par sa participation somatique dans et avec le chant mémorisé, le chant comme indissociable du lieu d’où il émane et des relations qui le produisent. La médiatisation hors du territoire (et, par la mentalisation, hors du corps du txana) par le biais du texte traduit vers l’écrit, adapté à la guitare, appris et reproduit sur Spotify ou WhatsApp scinde le chant des relations interspécifiques qui sont à son origine. En tant que « tubes », ils sont alors reproductibles en dehors du territoire vivant de la forêt. Les êtres/esprits (qui sont les véritables soignants) se tiennent alors à la limite de l’espace rituel, observant la scène avec, on l’imagine, un mélange d’effroi et de curiosité. Le son de la guitare (souvent désaccordée dans le climat humide de la forêt !) représente (et impose sensoriellement), dans l’espace, toute une série de transformations bien plus profondes.

Épilogue

Alors que nous nous attelions à la tâche de ce premier exercice d’écriture collaborative, le fleuve Jordão, après une sécheresse historique, a vécu sa plus spectaculaire et dévastatrice crue de mémoire humaine. Tout a été emporté. Guitares incluses.

Centre culturel du Kayatibu lors des inondations de février 2024. Le centre culturel des jeunes Huni Kuin a été fondé par plusieurs des enfants d’Ibã, les chants traditionnels y sont adaptés à la guitare.

Photographies de Abrão, gendre d’Ibã (février 2024)

Cette violente et soudaine montée des eaux résonne avec le mythe du Grand Caïman. Que nous dit Kapetawã de la dimension cannibale de la catastrophe écologique que les Huni Kuin subissent de plein fouet ? Nous assistons tous les trois, avec sidération, de loin mais en temps réel aux images des eaux qui montent. Ibã est à Venise (Italie) avec le MAKHU pour peindre Kapetawã sur la façade du Pavillon central de la Biennale d’art contemporain.

Emilia travaille à Bahia (Brésil) avec Rita, fille d’Ibã (et également collaboratrice de HealingEncounters) qui est en état de profond choc. Denis est en France en train de travailler sur un manuscrit d’ouvrage sur les alternatives agroécologiques. Nous nous sentons aux mauvais endroits au mauvais moment, et impuissant·es. A quoi rime notre projet face à la réalité du quotidien sur le front du Plantationocène ? Que nous dit cet évènement ? Que faire de l’épaisse couche de boue qui a tout recouvert lorsque les eaux se sont retirées : coiffes de plumes, toiles peintes, tissages, matelas, vêtements, documents… « La pureté n’est pas une option25 », l’opacité6 reprend ses droits ? Ramener Tari ibiranai (la vibration) ce n’est pas donner à entendre la forêt tropicale qui chante dans un geste exotisant. Le pont-caïman relie aussi à l’action des Nawa qui, d’un côté du pont-caïman Kapetawã, produisent ces changements qui retentissent au fin fond de la forêt amazonienne, libérant dans le fleuve une vague d’objets en plastique importés de Chine.

À lire aussi dans Terrestres « Polluer, c’est coloniser » de Max Liboiron, novembre 2024.

Le chant de Kapetawã évoque l’époque où les Huni Kuin et les animaux parlaient la même langue. Mais il invite à ne pas céder à la nostalgie, à embrasser pleinement les Temps Nouveaux que les Huni Kuin nomment Xinã Benã. Après le temps de la « maloca » (maison-longue), celui de la « fuite », celui de la « captivité » dans les exploitations de caoutchouc puis celui des « droits » à partir des années 1970 qui mena à la démarcation des territoires autochtones, Xinã Benã (aussi nommé « temps de la culture ») évoque la revitalisation culturelle actuelle. Ce temps est marqué par de nouveaux échanges avec les non-autochtones, la construction de nouvelles alliances et le développement d’une « pensée nouvelle » qui est une autre définition parfois donnée de Xinã Benã. Notre projet Tari Ibiranai s’inscrit pleinement dans Xinã Benã. Xinã Benã est le temps des artistes, de ceux qui transforment, dit souvent Ibã. L’expérience de notre collaboration nous apprend que la teneur du son, sa vibration, est intrinsèquement liée aux lieux et aux habitants présents lors de sa manifestation. Ce travail engagé nous apprend à prêter attention autrement aux lieux, à ce qui y vibre, et aux êtres qui y habitent.

En nous quittant fin juillet 2023, nous avions convenu que la prochaine étape de notre travail consisterait à composer ensemble des pièces sonores à partir des sons collectés en vue de préparer une exposition du MAHKU. Mais au regard de tout ce qui a été dit, comment travailler éthiquement avec ces enregistrements sans les couper du lieu dans lesquels ils ont été générés ? Quel sens ces enregistrements ont-ils, dès lors qu’ils sont extraits de leurs milieux ? Quid de l’intégrité de la vibration hors des lieux, lorsque « tout » ne peut plus nous regarder et nous écouter ? Est-elle encore vibration ou juste l’écho distant d’un instant évanescent en cours de destruction ? Notre objectif n’a jamais été de faire un énième état des lieux écoacoustique de l’effondrement de la biodiversité — mais plutôt de répondre à la demande d’Ibã de ramener la dimension sonore, si centrale pour les peuples amazoniens, dans le dialogue qu’il engage avec le monde non-autochtone. Nous sommes mal à l’aise, troublés face à la réalisation collective que le dispositif technique avec lequel nous expérimentons puisse réitérer l’opération muséale qui dissocie parfois le contenu des gestes et du monde au sein duquel il prend sens pour le transformer en un geste artistique capturé par le monde (et le marché) de l’art contemporain.

L’ère de l’enregistrement — et encore plus celle du numérique — a rendu les sons enregistrés scindables de leurs lieux d’émission, travaillables et transformables à merci. Que composer alors avec ces sons, comment les faire traverser le pont-caïman sans qu’il ne coule, sans les neutraliser, sans faire œuvre de néo-extractivisme dans un monde considéré comme illimité ? « Ramener le son », comme l’appelle de ses vœux Ibã, la puissance vibratoire, n’est-ce pas au final s’imposer des limites dans leur maniement, apprendre à respecter les limites ? Il n’y a aucune réponse simple à ces questions. Xinã Benã est un temps qui se construit ensemble en dehors du luxe de l’illusion de pureté.

Entonner le chant du Grand Caïman est une manière de rappeler que « la traversée [entre les mondes] est dangereuse », qu’elle a des coûts, que ces coûts ne sont pas distribués de manière égale. Par ce geste qui amène Kapetawã sur la scène internationale, Ibã propose ce que nous pourrions appeler un « art de la rencontre ». Cet « art de la rencontre » est avant tout un appel à une forme accrue de présence à la nécessité de faire attention à ce qui est offert dans l’échange. Parce que nous envisageons cette collaboration comme radicalement post-déterministe, respectueuse des limites imposées par les écosystèmes et leurs habitant·es, apprendre à entendre à nouveau autrement nous semble un premier pas important en cette direction. À défaut d’apporter des réponses, l’attention collective envers la dimension vibratoire de la forêt comme expérience, que Tari Ibiranai nous apprend, rappelle l’importance de la mise en partage de modes d’attention qui permettent de rester présent et en lien dans les zones de troubles et de catastrophe.

Remerciements

Nous tenons à remercier Françoise et Pierre Grenand, ainsi que Anna Guillo pour leurs précieuses lectures. La recherche en cours a été rendue possible grâce au généreux appui financier du projet ERC n°757589 « HealingEncounters : reinventing an indigenous medicine in the clinic and beyond », basé au CERMES3 (Université Paris Cité, CNRS, INSERM, EHESS).

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Résister à la colonisation de l’Amazonie et expérimenter d’autres mondes » d’Ailton Krenak, mai 2025.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Les Huni Kuin, ou Kaxinawá (Cashinawa) appartiennent à la famille linguistique Pano et habitent la forêt amazonienne de l’est du Pérou, depuis les contreforts des Andes jusqu’à la frontière brésilienne, et du nord-ouest du Brésil, dans les états de l’Acre et du sud de l’Amazonas, couvrant respectivement les régions du Haut Juruá, du Purus et la vallée du Javari. Le recensement de 2020 rapporte que le peuple Huni Kuin est actuellement constitué d’un peu plus de 11 700 personnes. Source : Povos Indigens No Brasil – Instituto SocioAmbiental (ISA) https://pib.socioambiental.org/en/Povo:Huni_Kuin_(Kaxinawá) consulté le 15/01/2025.

- Le chant et son explication ont été enregistrés en forêt à une demi-journée de marche du village Huni Kuin de Xiko Kurumim (alto Rio Jordão, Acre, Brasil), le l5 juillet 2023 au cours d’un séminaire résidentiel de recherche organisé par Ibã Sales, Denis Chartier et Emilia Sanabria.

- Notons que ces plantes ne sont pas de la grande forêt, ce sont des arbres de régénération à cycle court, des plantes sans grandes racines qui n’entament pas la peau du Grand Caïman.

- « Personne vraie » est une des traductions de l’ethnonyme « Huni Kuin »

- Ibã précise : « Kape veut dire caïman, et tawã, la chose la plus grande. »

- Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990

- La langue maternelle d’Ibã et le Hatxa kuin et son portugais est « ruim » (mauvais) blague-t-il souvent. Denis a pour langue maternelle le français et son portugais est « enferrujado » (rouillé) blague-t-il souvent. Emilia a d’abord parlé l’espagnol, avant que l’anglais ne devienne sa langue principale, devant le français et le portugais qu’elle parle couramment.

- Healing Encounters portait sur les reconfigurations des pratiques rituelles autour du breuvage amazonien globalement connu sous le nom d’ayahuasca. Pour plus d’informations voir https://encounters.cnrs.fr/fr/projet

- L’ONG anti-prohibitionniste ICEERS a organisé trois congrès internationaux autour des enjeux scientifiques, légaux et culturels de l’ayahuasca en 2014, 2016 puis 2019. En 2019 l’équipe HealingEncounters a organisé une session pléniaire intitulé « Translating and transmitting the spirit of the forest: lessons for survival in the Anthropocene from the Huni Kuin people » et a participé à la délégation autonome autochtone de ce congrès qui a donné lieu à la déclaration suivante : https://www.ayaconference.com/wp-content/uploads/Declaration-EN.pdf

- Smith, Linda Tuhiwai, 2012. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. Zed Books ; TallBear, Kim, 2014. Standing With and Speaking as Faith: A Feminist-Indigenous Approach to Inquiry. Journal of Research Practice 10(2) ; Wilson, Shawn, 2008. Research Is Ceremony: Indigenous Research Methods. Halifax & Winnipeg: Fernwood Publishing Company Limited.

- Nom Hãtxa Kuin donné à l’ayahuasca.

- Ibã Isaias Sales, Huni Meka, Cantos do Nixi pae. IPHAN/CPI, Acre, Brésil, 2007

- Mattos Amilton & Sales Ibã Isaias, « O sonho do nixi pae. A arte do MAHKU – Movimento dos Artistas Huni Kuin », Revista ACENO Vol.2 n°3, pp 59-77, 2015

- Il est important de noter que les tableaux des MAHKU sont des productions contemporaines au sens où les Huni Kuin ne peignaient pas historiquement des tableaux. Cette forme artistique, quoi que prenant inspiration de formes et motifs traditionnels est une innovation récente.

- https://ressources.pingbase.net/fiches/residence-thomas-tilly-and-denis-chartier

- Sur les enjeux de la mobilisation des questions sonores dans les réponses à apporter à la catastrophe écologique, on peut lire l’ouvrage récent de Roberto BARBANTI, Les sonorités du monde. De l’écologie sonore à l’écolosophie sonore, Paris, Les presses du réel, 2023.

- Terme utilisé pour évoquer le passage de l’état sauvage à la domestication qui ouvre de très nombreuses questions qui vont au delà des limites de cet article.

- C’est-à-dire le même chant que celui avec lequel nous avons choisi d’ouvrir cet article. Si vous n’avez pas encore écouté le chant d’Ibã, n’hésitez pas à faire une pause et à retourner un peu arrière pour lancer la diffusion du chant et accompagner votre lecture.

- Le rituel de Nixi pae se tient habituellement de nuit, autour d’un feu. Lors de sa première partie, l’ayahuasca est servie à ceux qui souhaitent en boire. Une première phase sans chants suit le service du Nixi pae, marquée par l’observation « silencieuse » de l’apparition des premiers effets. Celle-ci est suivie des trois phases successives du Huni Meka : Pae txanima pour « appeler la force », Dautibuyu pour « appeler les visions » et Kayatibu pour « baisser la pression/amener la guérison ». Un moment collectif de clôture et d’échange vient ensuite officiellement clore le rituel.

- Le « field recording » est l’acte de réaliser des captations sonores en dehors des studios d’enregistrement, directement à la source. Ce terme est souvent traduit en français par « captation de paysages sonores » en référence aux travaux novateurs de Murray Schafer dans les années 1960. L’éco-acoustique est une « discipline théorique et appliquée qui étudie le son sur une large gamme d’échelles spatiales et temporelles afin d’aborder la biodiversité et d’autres questions écologiques. L’utilisation du son comme matériau à partir duquel déduire des informations écologiques permet à l’éco-acoustique d’enquêter sur l’écologie des populations, des communautés et des paysages » (Sueur & Farina, 2015).

- Terme portugais qu’on peut traduire par « force », couramment utilisé pour évoquer le ressenti de l’expérience du rituel de Nixi pae.

- Par exemple : https://open.spotify.com/track/5dFon1UZ1CDhIQfPfMgwcC?si=1bdb42b547e14c71 ou https://open.spotify.com/track/4u537Kk7JegwS7MVTE5oYF?si=6748beeb289a4329

- La première conférence autochtone de l’ayahuasca a d’ailleurs fait de l’entrée des instruments non-traditionnels dans les musiques autochtones un point de discussion : Voir la déclaration de cette conférence : https://ayahuascaconferenciaindigena.org/wp-content/uploads/2022/06/ANEXO-I-Carta-da-1a-Yubaka-Hayra-Conferencia-Indigena-da-Ayahuasca.pdf

- Terme couramment utilisé dans l’état de l’Acre pour parler de la revitalisation des cultures autochtones au cours des deux dernières décennies, dans laquelle l’ayahuasca joue un rôle assez central.

- Anna Lowenhaupt Tsing, Le champignon de la fin du monde : sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, Paris, La Découverte, 2017. La traduction proposée dans la version française est « la pureté est impossible » (p65). Il nous semble nénamoins important de revoir celle-ci car la nuance proposée par Tsing est perdue dans cette reformulation. Dans l’ouvrage original, la citation se trouve à la page 27.

L’article « Tout nous regarde, tout nous écoute » : chants, sons, récits et vibrations d’Amazonie est apparu en premier sur Terrestres.

24.06.2025 à 09:42

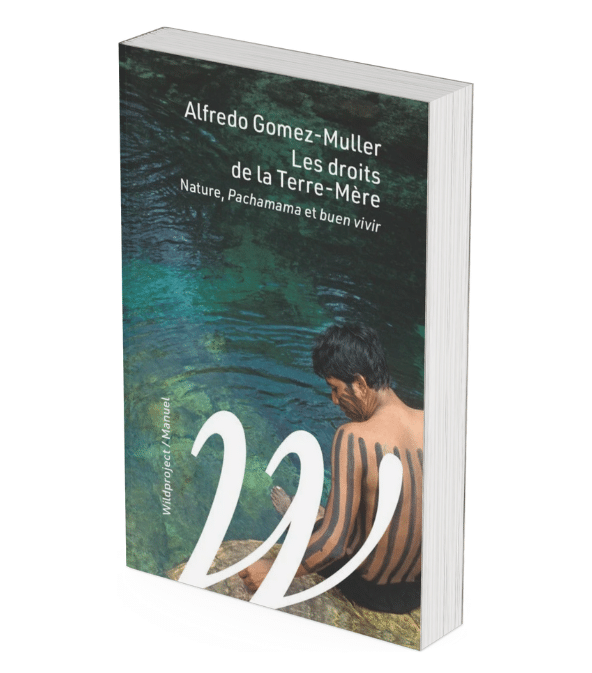

Penser les droits de la nature depuis l’Amérique latine

Fred Poché

Équateur, septembre 2008 : pour la première fois dans l’histoire, la constitution d’un pays reconnaît des droits à la nature. Dans "Les droits de la Terre-Mère", petit livre lumineux conçu comme un manuel, Alfredo Gomez-Muller revient sur cet épisode. Remontant à la source des notions de "Pachamama" et de "buen vivir", il esquisse un projet politique puissant depuis les pensées andines.

L’article Penser les droits de la nature depuis l’Amérique latine est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5666 mots)

Temps de lecture : 11 minutes

À propos de Les droits de la Terre-Mère. Nature, Pachamama et buen vivir, Alfredo Gomez-Muller, Marseille, Wildproject, 2024.

Alfredo Gomez-Muller, professeur émérite à l’Université de Tours et professeur invité dans de nombreuses Universités latino-américaines, est l’auteur d’une œuvre puissante et passionnante. Ce spécialiste de Sartre développe, depuis quelques années, une pensée particulièrement originale dans le domaine de l’interculturalité et de la politique. On notera, notamment, à son acquis : Critique et subversion dans la pensée contemporaine américaine. Dialogues (avec G. Rockhill, le Félin, 2010), Nihilisme et capitalisme, (Kimé, 2017), ainsi que le fort stimulant Communalisme andin et bon gouvernement. La mémoire utopique de l’inca Garcilaso (Libertalia, 2022). Dans Les droits de la Terre-Mère, Alfredo Gomez-Muller propose un détour précieux par l’Amérique du Sud afin d’appréhender la question écologique. Là où certains acteurs sociaux tendent à réduire la défense de la nature à un souci environnemental, le philosophe défend une approche plus large du vivant, où face à un capitalisme destructeur, l’humain et le non-humain se posent comme partenaires.

La situation écologique actuelle nécessite, certes, une prise de distance vis-à-vis de nos manières de vivre, mais aussi, et surtout, des mesures d’urgence afin de sortir d’un mode de représentation eurocentrique. Des auteurs particulièrement stimulants, tels Achille Mbembe, du côté de l’Afrique1, Malcom Ferdinand, à partir du monde caribéen2, ou bien encore Vandana Shiva du côté de l’Inde3,jouent un rôle indispensable pour changer nos manières d’appréhender la « nature ». Ils nous aident à déplacer nos représentations et certaines inclinations ou pratiques ethnocentriques. L’ouvrage que nous propose le philosophe Alfredo Gomez-Muller s’inscrit dans une même dynamique, cette fois-ci à partir de l’Amérique latine.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

L’Équateur et la dimension constitutionnelle des « droits de la nature »

Une date historique sonne comme un éveil des consciences : le 28 septembre 2008. Pour la première fois dans l’histoire politique mondiale se voient proclamés dans la constitution d’un pays, l’Équateur, les « droits de la nature ». On déclare, alors, le droit au respect de son « existence », le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions ainsi que ses processus évolutifs4. Les effets de cet événement politique déclenchent des prises de conscience au niveau mondial.

Dès sa formulation, cependant, la locution « droits de la nature » provoque plusieurs réactions critiques. D’emblée, certains opposent cette notion aux « droits de l’Homme » et déclarent que celle-ci implique une priorité donnée à la « nature » sur l’être humain. On parle, alors, d’antihumanisme, voire de posture fasciste qui place la nature au centre et l’« Homme » à la périphérie. D’autres s’interrogent sur la possibilité de considérer la nature comme un « sujet de droit ». Ils jugent, en effet, difficilement compatible une telle formulation avec l’idée de « sujet de devoir », celle-ci renvoyant traditionnellement à un sujet politique responsable, autrement dit « libre » et « intelligent ».

En distance vis-à-vis de ces débats européens et nord-américains, le texte constitutionnel de l’Équateur et les programmes politiques qui s’y réfèrent appréhendent la notion de « droits de la nature » en l’articulant avec des questions relevant des droits économico-sociaux et culturels humains5.

Deux termes issus de la langue et de la culture Kichwa6 se trouvent mobilisés dans la Constitution (rédigée, autrement, en castillan) : Pacha Mama (« Terre-Mère », selon une traduction cependant discutée) et sumak kawsay (« Vivre bien »).

Dans ce texte comme dans d’autres documents officiels, « buen vivir », ou « vivir bien », se trouve utilisés comme équivalent de sumak kawsay et« Pacha Mama » (ou Pachamama) traduit comme l’équivalent de « nature ». Or, tout le travail très méticuleux d’Alfredo Gomez-Muller, consiste à montrer l’importance de prendre de la distance avec ces traductions qui finissent par nous faire perdre le cœur même de ce que nous apportent ces cultures pour l’avenir du vivant.

L’idée de nature au prisme de la diversité culturelle

Le fait d’introduire des mots issus du kichwa dans la Constitution de l’Équateur représente une certaine avancée en termes de « reconnaissance des droits relatifs à la multiplicité culturelle » (p. 17). Notre auteur évoque, cependant, les limites de certaines lectures enclines à appréhender comme équivalentes à la notion occidentale de nature7 et la Pachamama (rattachée, pour sa part, à la culture andine) ; alors que justement, l’article 71 de la Constitution de l’Équateur donne à entendre une différence, ou un écart :

Les diverses notions de cycles vitaux, de structure, de fonctions et de processus évolutifs que cite l’article 71 « relèvent d’une conception scientifique, moderne et occidentale de la nature. Le concept de « nature » correspond ici à « l’univers physique » ou à l’ensemble des objets du monde matériel, ce qui suggère une séparation ontologique entre l’humain et la nature.8 »

Dans cette appréhension scientifique de la nature les « processus évolutifs » sont des processus anonymes, susceptibles d’être objectivés par le langage des sciences. Or, précise l’auteur, « tout autre paraît être le champ sémantique de la Pacha Mama, lequel se rattache, comme le suggère le préambule de la Constitution, à des formes de sagesse, de spiritualité et de religiosité élaborées au fil des « millénaires » par la diversité des cultures et des peuples qui composent la société équatorienne d’aujourd’hui.9»

Au demeurant, l’auteur souligne les propositions effectuées par la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (CONAIE) en 2007, en vue d’apporter une contribution à l’assemblée constituante chargée de rédiger la nouvelle Constitution politique. Cette réflexion de la CONAIE mit en œuvre une autre conception que celle de l’appréhension scientifique de la nature-objet, pour laisser place à la dimension non-marchande, attentive à la dimension de sens et de valeur. Elle se situa, alors, en proximité avec une autre conception occidentale de la nature, souvent éclipsée ou marginalisée ; celle qui se manifeste, par exemple au XIXe siècle, à travers le courant romantique.

Dans le prolongement de cette analyse, Alfredo Gomez-Muller souligne que plusieurs traditions développent ainsi une autre approche de la nature susceptible de rejoindre l’esprit de la Pacha Mama. On les retrouve dans les réflexions d’Henry David Thoreau ou d’Aldo Leopold, mais aussi, d’Arne Næss, ce philosophe norvégien soucieux d’attribuer une valeur égale à tous les êtres vivants (écologie profonde) ; d’où certains points de connexions possibles avec la posture andine.

Lire aussi sur Terrestres : Virginie Maris, « Défendre la part sauvage du monde », janvier 2019.

Du respect de l’humain et du non-humain ou la quête du bien vivre

La question des droits de la nature ne se dissocie pas des droits du vivre bien (ou du sumak kawsay), que l’on ne peut réduire à la simple coexistence des individus les uns à côté des autres. Il s’agit au contraire de promouvoir la dimension qualitative du vivre-ensemble (convivir). Un tel souci comprend les droits à l’eau et à l’alimentation, à un environnement sain, à la communication, à l’information, à la culture ainsi qu’à la science, à l’éducation, mais aussi au logement, à la santé, au travail et à la sécurité sociale10.

Gomez-Muller nous éveille à la mémoire longue du « vivre bien », mémoire qui nous renvoie à des auteurs peu connus en Europe aujourd’hui, mais dont les œuvres se révèlent particulièrement fécondes : Felipe Guamán Poma de Ayala (v. 1534- v. 1615) et l’Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616)11.

Le premier insistait sur le lien essentiel entre le bon gouvernement et l’éthique du vivre bien en mobilisant des sources mythiques. Dans Nueva corónica y buen Gobierno, il soulignait, plus précisément, l’indignité du gouvernement espagnol en Amérique et l’injustice vécue par les colonisés. Beaucoup considèrent cet ouvrage comme la première remise en cause systématique de la légitimité du pouvoir espagnol par un autochtone12. Cette « lettre-fleuve » de 1200 pages, accompagné de 400 illustrations, visait, notamment, à montrer au roi d’Espagne, Philippe III, comment établir le bon gouvernement. L’ouvrage se révèle particulièrement original car presque toutes les chroniques de son temps étaient écrites par des Espagnols focalisés sur les Incas et la Conquête.

L’Inca Garcilaso de la Vega, pour sa part, s’appuyait sur Manco Cápac (ancêtre mythique Inca) en insistant sur l’idée selon laquelle l’entraide est justice : elle comporte, ainsi, une dimension redistributive définie par le principe « d’une prise en charge communale et politique des besoins des groupes les plus vulnérables de la population, à savoir les « pauvres »13 ». Selon Alfredo Gomez-Muller, l’expérience Inca narrée par cet auteur offre à la pensée critique européenne l’opportunité de lire autrement L’Utopie de Thomas More, premier texte moderne exposant une pensée politique fondée sur la notion de « besoin14 ». Au demeurant, le référent Incas enrichit cette pensée à trois niveaux différents : (1) la limitation des pouvoirs par le principe d’une politique du besoin (2) une articulation entre la politique de redistribution et la politique de la terre par la médiation du tupu (unité de mesure foncière)15 et (3) la règle de justice redistributive qui sous-tend l’économie inca. Cette règle contribuera à la pensée du principe fondateur des socialismes modernes : « À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités16 ».

Les œuvres de Poma de Ayala et de l’Inca Garcilaso représentent ainsi les deux efforts les plus importants entrepris au XVIIe siècle pour élaborer théoriquement l’utopie andine. Avec précisément les Commentaires royaux de l’Inca Garcilaso, « le désir diffus de changement acquiert la forme d’un « discours écrit » qui aura durant plus de quatre siècles un effet considérable sur les pensées et les pratiques politiques, culturelles et sociales tant en Amérique qu’en Europe17 ».

Ainsi, se manifeste ici une mémoire longue, comprise comme mémoire utopique et ouverte à une autre organisation de la société. On la retrouve, d’ailleurs, en Bolivie, en 1983, lorsque la principale organisation paysanne du pays déclare à l’occasion de son deuxième congrès :

Avant l’arrivée des Espagnols, nous étions des peuples communautaires. Dans nos terres, on ne connaissait ni la faim, ni le vol, ni le mensonge […] Notre histoire nous apprend que nos peuples furent capables d’organiser une société où on ne connaissait ni la faim ni l’exploitation, et où les gouvernants n’accédaient pas au pouvoir pour voler ni pour leur profit personnel.18

Lire aussi sur Terrestres : Collectif, « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.

Les leçons de la Pachamama

Dans le dernier chapitre de son livre, Alfredo Gomez-Muller propose de repenser le dialogue entre la « nature » et la Pachamama au regard de la Constitution équatorienne.

Depuis environ deux décennies, la traduction habituelle de Pacha par « Terre » se voit remise en cause. L’auteur propose un travail linguistique très fin en s’appuyant sur des dictionnaires lui permettant d’affiner son propos. Il réfute, par ailleurs, l’idée que la Pachamama pourrait s’entendre comme une forme personnifiée du divin. Une telle conviction, précise le philosophe, appartiendrait moins à la tradition andine qu’à des sources espagnoles. Par conséquent, il conviendrait plutôt de rattacher cette notion au sacré ; à condition de bien distinguer ce terme de son acception occidentale, habituelle. Car dans cette vision du monde, telle qu’elle se déploie en régime de productiviste et capitaliste, le sacré se trouve conçu indépendamment du « vécu éthique de la relation avec l’humain et le non-humain »19 ; ce qui conduit à l’appréhender dans le domaine de la connaissance et de la maîtrise ou de la domination. C’est sans doute ce à quoi ont conduit les interprétatives de Descartes selon lesquelles, l’être humain devait devenir « comme maître et possesseur de la nature20 ».

Face à un modèle qui déprécie la condition de dépendance, une autre voie tend, au contraire, à valoriser l’interdépendance de l’humain et du vivant en général. Une telle philosophie se tient à cent lieues du fantasme de maîtrise absolue et d’exploitation inconditionnelle de la « nature »21. Il s’agit ainsi de définir des limites que l’humain doit respecter dans son interaction avec le non-humain, et ce afin de maintenir la possibilité de la vie ou en vue d’établir une relation « harmonieuse » avec la nature9.

Peu à peu, nous nous acheminons vers une signification de la Pachamama qui nous rattache directement à la terre, comprise non pas de façon abstraite mais comme ce qui donne les produits agricoles de première nécessité, et en ce sens nourrit les humains et les non-humains. La « Mama », plus précisément, se pose comme une métaphore permettant de désigner un modèle de relations entre l’humain et le non-humain ; relations définies par le don, la protection et la reconnaissance22.

Une telle démarche possède des points communs avec les propositions de reconnaissance de personnalité juridique à la lagune Mar Menor en Espagne23, au fleuve Tavignanu (Corse)24, ou bien encore le parlement de Loire25.

Au terme de la réflexion, l’éthique et le spirituel s’articulent. Ils s’arriment à un savoir qui renvoie à la façon de vivre ; un savoir qui « subvertit la domination du double fantasme moderne capitaliste de la souveraineté absolue de l’humain sur la « nature » et de la souveraineté absolue de certains humains sur d’autres humains »26.

Agrémenté d’une riche bibliographie, ce nouvel ouvrage d’Alfredo Gomez-Muller se révèle un « outil » indispensable pour penser à nouveau frais les combats écologiques présents et à venir.

Image d’accueil : Forêt équatorienne de cherimoyas (Annona cherimola Mill.) à Vilcabamba, Équateur. Wikimedia.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- A. Mbembe, La communauté terrestre, Paris, La Découverte, 2023.

- M. Ferdinand, Une écologie décoloniale, Paris, Seuil, 2019.

- V. Shiva, Mémoires terrestres. Une vie de luttes pour l’écologie et le féminisme, traduit de l’anglais (Inde) par martin Schaffner, Coédition Rue de l’échiquier/Wildproject, 2023.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère. Nature, Pachamama et buen vivir, Marseille, Wildproject, 2024, p. 9.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 11.

- Variante du quechua, cette langue est la plus importante des idiomes minoritaires de l’Équateur.

- Bien qu’évidemment, il en existe plusieurs. Voir l’ouvrage passionnant de P. Hadot, Le voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de nature, Paris, Gallimard, 2004.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 19.

- Ibid.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 32-33.

- Pour aller plus loin, lire l’ouvrage passionnant d’A. Gomez-Muller, Communalisme andin et von gouvernement. La mémoire utopique de l’Inca Garcilaso, Montreuil, Libertalia, 2022. La version espagnole de ce livre contient un entretien très riche avec l’auteur. Cf. La memoria utópica del Inca Garcilaso. Comunalismo andino y buen gobierno La memoria utópica del Inca Garcilaso, Santiago, LOM Ediciones, 2021, p. 367-386.

- À propos du tournant décolonial de cet auteur, cf. W. Mignolo, « Epistemic Disobedience and the Decolonial Option. A Manifesto », Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, 1 (2), (2011), p. 44-66. À propos du décolonial et de sa différence avec le postcolonial, cf. F. Poché, Le malaise identitaire. Postcolonialisme, philosophie et psychanalyse, Lormont, Le Bord de l’eau, 2021.

- A. Gomez-Muller, Communalisme andin et bon gouvernement, op. cit., p. 42.

- A. Gomez-Muller, Communalisme andin et bon gouvernement, op. cit., p. 297.

- Un tupu correspond à la superficie nécessaire à l’entretien d’une personne.

- A. Gomez-Muller, Communalisme andin et bon gouvernement, op. cit., p. 298.

- A. Gomez-Muller, Communalisme andin et bon gouvernement, op. cit., p. 46.

- S. Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos : luchas del campesinado aymara y qhechwa, 1900-1980, La Paz : HISBOL-CSUTCB p. 231 et 240. Citée par A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 49.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 62.

- Pour une lecture nuancée de cette formule trop souvent considérée comme responsable des crises écologiques cf. P. Guemancia, « Descartes, René (1996-1950) », dans le Dictionnaire de la pensée écologique (Sous la direction de D. Bourg et A. Papaux), Paris, Puf, 2015, p. 272-275.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit., p. 65.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, p. 68.

- À ce sujet, cf. « La reconnaissance, en Espagne, de la personnalité juridique et de droits à la « mar menor ». Une contribution à la réflexion sur les « biens communs environnementaux » ? », Revue juridique de l’environnement, 2022/HSI, Volume 48, p. 173-182.

- M. Yzquierdo, « Ils se sont battus pour que la lagune devienne un sujet de droit », Dard/Dard, 2023/1, n°8, p. 145-155.

- L. Hutinet, « Donner à la Loire les moyens de se défendre », Alternatives économiques, 2023/10, n° 439, p. 78-79.

- A. Gomez-Muller, Les droits de la Terre-Mère, op. cit. p. 78.

L’article Penser les droits de la nature depuis l’Amérique latine est apparu en premier sur Terrestres.

27.05.2025 à 18:33

Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique

La rédaction de Terrestres

La rédaction de Terrestres vous partage ses coups de cœur du moment ! Au menu : la lecture des essais décoloniaux d'Ailton Krenak, le (re)visionnage d'un film sur la paysannerie en crise, une BD sur la pétro-masculinité toxique dans l'Alberta et une réflexion sur les récits de "l'effondrement" de Détroit.

L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (3784 mots)

Temps de lecture : 10 minutes

Essais · Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral · Ailton Krenak

Ailton Krenak, une voix majeure des peuples indigènes du Brésil, a sillonné la France il y a quelques semaines, pour la première fois, à l’occasion de la publication de deux de ses ouvrages par les éditions Dehors : Futur ancestral et Le Réveil des peuples de la Terre, qui font suite aux Idées pour retarder la fin du monde en 2020.

Il appartient à un territoire du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, où il a habité et grandi sur les rives d’un affluent du Watu, fleuve sacré et grand-père du peuple Krenak. Le Watu, nom krenak du Rio Dolce, a été profané et gravement pollué en 2015, suite à la rupture de deux barrages qui retenaient les boues toxiques d’extraction minière de la firme transnationale Vale. Un nouveau traumatisme pour ce peuple, qui s’ajoute à celui de la colonisation et des multiples exils forcés. Après l’expulsion des lieux de son enfance, Ailton Krenak s’est alphabétisé et s’est engagé pour la reconnaissance du droit des peuples indigènes à vivre sur leurs terres, avec leurs cultures et leurs cosmovisions.

Dans les années 1980, années du réveil, il œuvre en Acre avec Chico Mendes pour une Alliance des peuples de la forêt, réunissant des peuples autochtones, les seringueros, ouvriers agricoles venus du Nord-Est pour extraire le latex des hévéas, les ribeirinhos, qui vivent le long des rivières, et plus tard des communautés quilombolas, formées à l’origine par des esclaves qui fuyaient les plantations coloniales. Une « alliance affective » de communautés différentes, résultat d’affinités existentielles, qui au lieu des rivalités pour la propriété et l’échange, ont scellé des liens autour des usages de la forêt, d’un « corps-territoire » vivant au lieu d’une plateforme de ressources.

Cette expérience, qui le conduit à rédiger l’article de la Constitution brésilienne de 1988 pour la reconnaissance des droits des peuples indigènes, lui inspire l’idée de la Florestania, qu’on pourrait traduire maladroitement par « Citoyenneté de la forêt ». Une citoyenneté reconnue pour les peuples de la forêt, pour les marges et non plus seulement ceux des cités, devenues métropoles dévoreuses de la Terre. La Florestania repeuple les imaginaires et les ouvre à la forêt, chassée par la monoculture du « peuple-marchandise », selon les termes de son ami Davi Kopenawa, avec qui il a lutté contre les orpailleurs en territoire Yanomami.

Au lieu de brésilianiser les indigènes qui auraient été « découverts », Ailton Krenak propose ainsi d’indianiser les blancs venus occuper leurs territoires. C’est un renversement de perspective, une anthropologie inversée dirait Viveiros de Castro, qui a écrit la préface du Réveil des peuples de la Terre. Le temps est lui-même inversé dans un « futur ancestral », qui fait cohabiter des temporalités habitées, concrètes, enchevêtrées, au lieu du temps unidirectionnel, écrasant le passé pour se tourner vers un futur prévisible. Comment ces « spécialistes de la fin du monde », comme les appelle Viveiros de Castro, ont-ils survécu ? « Nous ne survivons pas à la fin du monde, c’est quelque chose du monde qui survit et nous survivons avec lui », écrit Krenak.

De ce travail historique et philosophique, traversé de cosmovisions plurielles et d’une poétique de la vie, je n’ai restitué ici que quelques fragments, qui disent à quel point ces livres sont une adresse importante au monde occidental et aux questions brûlantes qui nous traversent.

Geneviève Azam

► Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral, d’Ailton Krenak, Dehors, 2025

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Film · Petit paysan · Hubert Charuel

Voir (ou revoir) Petit paysan, sorti en salles en 2017, dans une actualité agricole tonitruante, entre des débats législatifs qui confirment la domination du modèle productiviste et un salon de l’agriculture qui se fait le théâtre du lynchage de la moindre perspective de transition écologique, ce film poignant nous plonge dans un univers tout en demi-teintes et révèle la beauté, la dureté et les paradoxes du monde agricole.

Pierre Chavanges a repris la ferme laitière de ses parents. Une mère envahissante, un père discrètement affectueux, une sœur vétérinaire, un vieux voisin légèrement sénile, la ferme, le troupeau, le jeune éleveur trime au milieu de cette petite communauté de destins entremêlés, à la fois solidaire et étouffante.

Le réalisateur, lui-même fils d’agriculteurs, dépeint avec finesse une sociabilité rurale faite de journées de travail immenses, d’amitiés tissées de longue date qui tiennent à quelques fils tendus entre une matinée de chasse et une soirée au bowling, d’amours naissant dans l’espace contraint du restaurant du village et des attentes familiales.

Le soir, Pierre s’abîme dans les méandres d’internet où il traque informations et témoignages concernant la fièvre hémorragique dorsale, une maladie qui affecte les troupeaux bovins. Au nom du principe de précaution, les autorités sanitaires ont ordre d’abattre l’ensemble du troupeau si une contamination se déclare.

Après l’avoir aidée au vêlage, Pierre s’inquiète de la faiblesse de sa vache Topaze. Sa sœur vétérinaire le rassure, il s’agit d’une simple mammite, mais l’angoisse du jeune éleveur est telle qu’elle décide d’avertir les services vétérinaires départementaux, comme pour le punir de sa paranoïa. La nuit suivante, l’état de Topaze s’aggrave et le diagnostic redouté se confirme. Si la DDPP découvre l’animal malade, c’est tout son troupeau qui est condamné. Un terrible engrenage se met alors en place.

« Et si je le dis, il se passe quoi ? Moi je sais rien faire d’autre. J’ai jamais rien su faire d’autre. »

Sans la moindre insistance didactique, le film révèle la complexité de la condition paysanne :

Complexité des relations entre les éleveurs et leurs animaux, à la fois outils de production, partenaires de travail et êtres sensibles avec lesquels on partage sa vie. « Tu as tué une vache » lui dit sa sœur. « J’ai sauvé les vingt-cinq autres » répond-il. La douceur des gestes de Pierre, la tendresse de la caméra qui semble caresser le flanc des vaches disent avec sensibilité l’attachement de l’éleveur à ses godelles.

Complexité des relations entre différents modèles agricoles. Avec ses trente vaches, la ferme de Pierre relève de la paysannerie. Et pourtant, chaque vache est taguée, ses variables consignées dans un « petit carnet » contrôlé mensuellement par la coopérative, tout est compté, contrôlé, testé. La petite exploitation familiale se trouve encastrée dans des logiques productives et sanitaires qu’on pourrait croire réservées à l’agriculture industrielle.

Complexité, enfin, de nos relations à l’alimentation et à la santé, alors que nous avons créé les conditions matérielles de la catastrophe permanente. Les épizooties ne sont que la phase aiguë d’un rapport pathologique au monde animal, notre promptitude à les gérer par le massacre de milliers d’animaux sains dévoilant une forme particulièrement scandaleuse et spectaculaire d’un déni plus profond de la vie et du droit animal.

Les images sont saisissantes, la musique hypnotique, l’angoisse et la maladie circulent de l’éleveur à ses vaches, nous infiltrent. Le film avance et le piège se referme. On ne sait plus trop qui veut sauver quoi. Ses bêtes, son boulot, Bignou le petit veau orphelin qu’on lave dans la baignoire et qui dort sur le canapé, sa vie…

C’est un film beau et triste comme une impasse, qui ne donne pas de réponse mais nous invite à poser quelques bonnes questions.

Virginie Maris

► Petit paysan de Hubert Charuel, Domino Films, 2017

Récit · La ville d’après. Détroit, une enquête narrative · Raphaëlle Guidée

Voilà un livre fort utile qui aurait sans doute évité certaines impasses à une partie de la collapsologie. En prenant pour objet la ville de Détroit, Raphaëlle Guidée, spécialiste de littérature comparée, démontre l’incroyable violence des catastrophes lentes. Plutôt que le spéculatif catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, l’autrice pratique un « catastrophisme empirique » : l’examen minutieux d’une « expérience historique de précarisation collective ».

La ville américaine est le berceau du fordisme. À la fin des années 1920, 100.000 ouvriers y travaillent ; en 1955, 2 millions d’habitant·es y vivent. En 2020, alors que la population américaine a doublé, la ville a perdu les deux tiers de ses habitants. Que s’est-il passé ?

Si le déclin de la ville commence lentement dès les années 1950, Détroit plonge avec la crise de 2008 et fait faillite en 2013. Maisons et immeubles sont abandonnés par milliers ; dans le sillage des habitant·es qui quittent la ville, on déménage même les morts des cimetières. À partir d’une grande variété de sources et d’angles d’analyse, l’autrice déplie toutes les étapes des différentes métamorphoses de la ville. Les inégalités sont immenses : les quartiers pauvres, très pollués et dont les services publics disparaissent, sont habités à 80% par des Noir·es, tandis que les riches banlieues alentours comptent moins de 2% d’Afro-américains.

Raphaëlle Guidée se tient à bonne distance critique des récits qui célèbrent naïvement le retour de la nature ou les utopies nées de la ruine, des discours catastrophistes et des thuriféraires d’un capitalisme toujours capable de renaître de ses cendres. Ces trois récits ont généralement en commun d’occulter les centaines de milliers d’habitant·es qui sont restés vivre à Détroit et leurs pratiques d’entraide, et de négliger le racisme environnemental et la ségrégation spatiale.

Une des villes les plus prospères du pays le plus riche du monde a effectivement connu un effondrement (ruine économique, défaillance des institutions politiques et des services publics, délabrement des infrastructures techniques). Pour autant, tout ne s’est pas effondré. Raphaëlle Guidée souligne l’ambivalence et les mille nuances de l’effondrement : des communautés se sont organisées pour faire face aux pénuries et des capitalistes opportunistes se sont enrichis. L’eau potable a manqué, mais des potagers ont permis d’accéder en partie à une auto-subsistance (sur des terres polluées).

Après d’autres, ce livre rappelle que le capitalisme échappe sans cesse aux verdicts que la grande colère des faits dresse pourtant contre lui. L’expérience de Détroit démontre que la survenue d’une catastrophe majeure du capitalisme n’altère pas la puissance du système qu’il l’a engendrée. Laissé à lui-même, l’effondrement exacerbe l’ensemble des maux et les concentrent sur les pauvres, spécialement les non-blancs. La suite du monde ne pourra être que le résultat d’une bifurcation provoquée activement par des individus reliés à des collectifs, veillant à stopper les acteurs et les logiques du désastre.

Quentin Hardy

► La ville d’après. Détroit, une enquête narrative de Raphaëlle Guidée, Flammarion, 2024

BD · Environnement toxique · Kate Beaton

Sans doute connaissez-vous cette BD, auquel cas vous avez peut-être dévoré ses 400 pages comme moi (et comme Barack Obama, qui en a fait l’un de ses livres préférés de l’année 2022). Kate Beaton, dessinatrice canadienne, y raconte comment, à 21 ans, elle a quitté son île de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse pour trouver un travail dans l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta alors en pleine explosion. Objectif : solder son prêt étudiant.

En 2005, le pétrole de l’ouest aspire une partie des habitant·es de l’est, qui se ruent vers cet eldorado noir à des milliers de kilomètres, faute de travail à la mine, à la mer ou à l’usine. Kate est donc loin d’être la seule. Mais sur place, elle est esseulée. Welcome to Fort McMurray, ambiance raffinerie, bulldozer et froid polaire. Pour Kate, c’est le début d’une rude période de deux années entre camps, dépôts d’outils et bureaux administratifs. Elle mettra longtemps avant d’en faire le récit.

En entamant le livre, je me suis souvenue des reportages qui, voilà plus de quinze ans, révélaient les ravages de l’extraction de sable bitumineux, ce « pire des pétroles » contre lequel les écologistes étaient vent debout. Voilà, pensais-je, l’« environnement toxique » du titre. Perdu : c’est d’un autre environnement toxique qu’il s’agit. De genre humain. Et surtout masculin.

50 hommes pour 1 femme, c’est le ratio qui prévaut dans cette industrie hors du « monde normal », qui semble transformer la plupart des mecs en lourdauds ou en agresseurs. D’emblée, Kate est l’objet d’un harcèlement constant, auquel elle résiste tout en l’analysant — ce qui est fait avec gravité, dérision et humour tout au long du livre. Que faire avec ces hommes ? Est-ce vraiment le site qui les rend ainsi ? Qu’en est-il du « monde normal » ? « J’essaie de me rappeler qu’il y a beaucoup d’hommes qui ne m’embêtent jamais », dit régulièrement la jeune Kate, réduite à relativiser.

Mais l’environnement naturel est bien là, lui aussi, qui apparaît au fil des pages à travers un renard à 3 pattes, des bisons ou cette plante de bureau qu’il est presque incongru de maintenir en vie « pendant qu’on tue tout le reste dehors ». Jusqu’à ces centaines de canards migrateurs morts de s’être posés dans un bassin de résidus puissamment toxique, et qui donnent son titre original à la BD — Ducks. La compagnie pétrolière avait oublié d’actionner les canons effaroucheurs.

Plus discret dans la BD, et pourtant central dans la réalité, ainsi qu’on le comprend dans la postface de l’ouvrage : le sort des communautés des Premières nations. Les industries pétrolières se sont non seulement installées sur leurs terres mais elles les cernent de leurs pollutions, les tuant lentement. Kate Beaton ne fait pas semblant d’avoir vu et su : bien que diplômée en anthropologie, ce n’est qu’en 2008 qu’elle découvre le témoignage poignant d’une membre de la communauté Cree. La même année, aux États-Unis, naissait le slogan Drill, baby, drill!… qu’on aurait préféré pouvoir oublier.

Emilie Letouzey

► Environnement toxique de Kate Beaton, Casterman, 2023

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.

23.05.2025 à 13:59

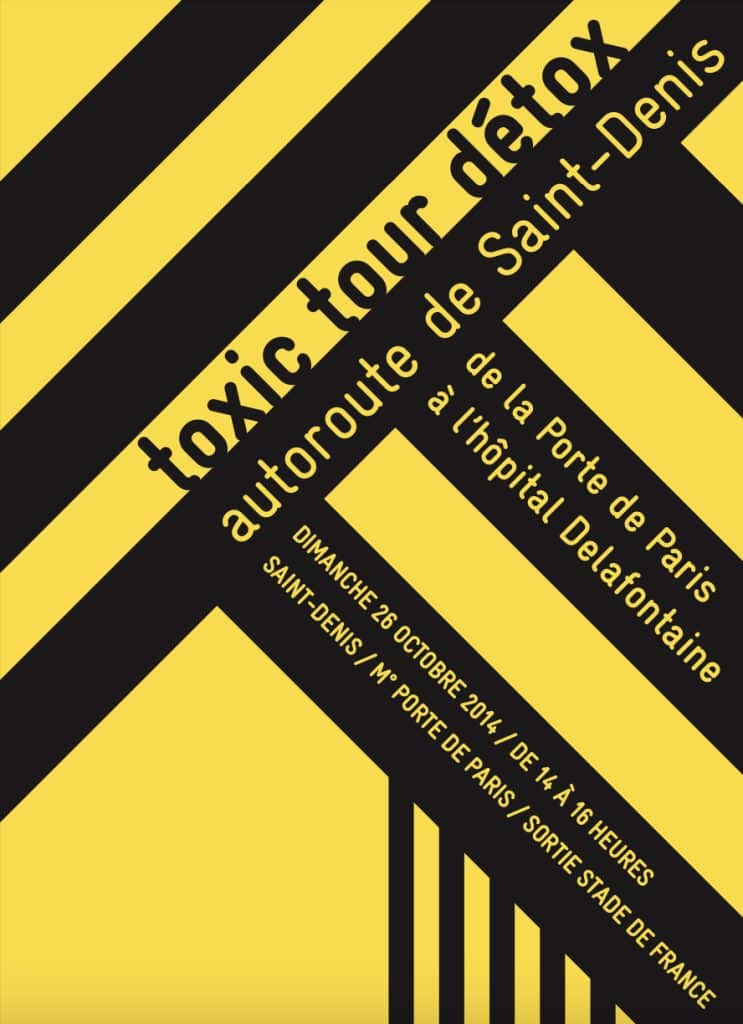

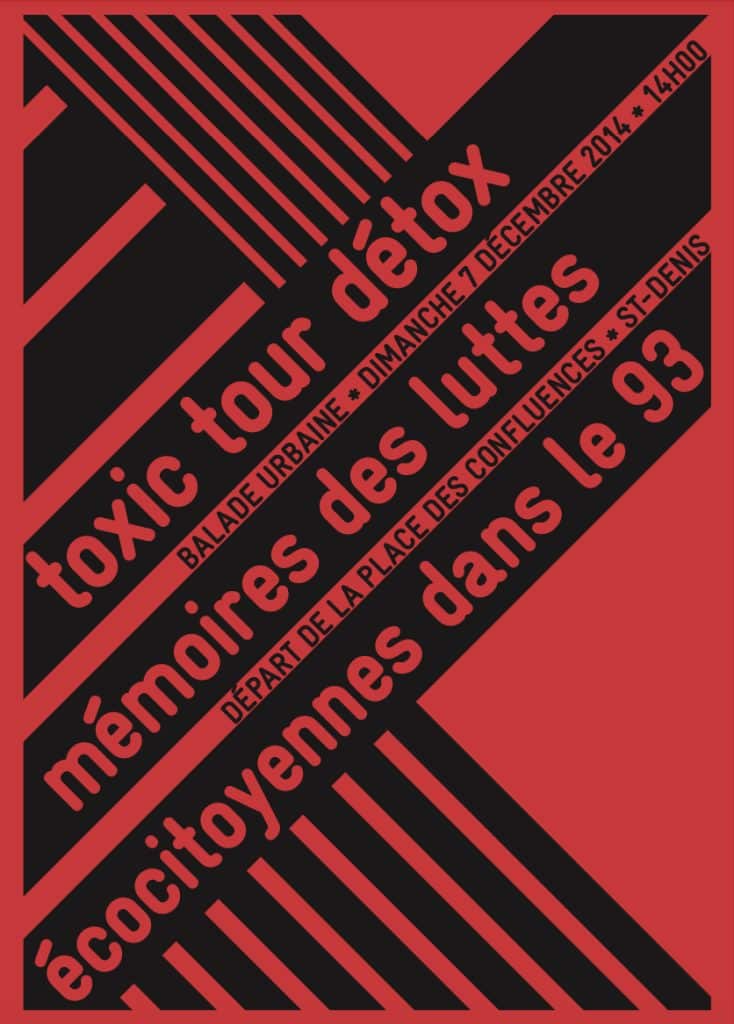

Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis

Laurence Marty

Ile-de-France, 2014. À un an de la COP21, les mouvements climat sont en ébullition. Comment et avec qui se mobiliser ? Dans "Apprendre et lutter au bord du monde", Laurence Marty raconte de l’intérieur le déploiement du cadrage de la justice climatique. Extrait choisi auprès du collectif Toxic Tour Detox 93, qui organise des visites guidées autour des inégalités environnementales dans le 9-3.

L’article Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8598 mots)

Temps de lecture : 19 minutes

Ce texte est tiré du livre de Laurence Marty, « Apprendre et lutter au bord du monde. Récits de mouvements pour la justice climatique », paru aux éditions La Découverte en 2025, dans la collection « Les Empêcheurs de penser en rond ».

Toxic Tour Detox 93 : traduire en justice (environnementale et climatique) les inégalités en Seine-Saint-Denis