Luttes Climat Féminisme Décolonial Technocritique Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

05.09.2024 à 16:29

« Casser leurs machines, fabriquer les nôtres »

Amel Sabbah· Naïké Desquesnes · Mathieu Brier

Comment lutter contre l’industrialisation du monde sans défendre, en creux, un retour à un ordre supposément naturel ? Critiquer certaines technologies sans stigmatiser celles et ceux qui en dépendent au quotidien ? Entretien avec des membres de l’organisation du festival du livre Livrosaurus Rex, sur le thème de la critique des technologies et de l'industrialisation du monde.

L’article « Casser leurs machines, fabriquer les nôtres » est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (7540 mots)

Temps de lecture : 18 minutes

Ce texte est disponible en livret à imprimer ici.

Entretien avec Amel Sabbah, Naiké Desquesnes et Mathieu Brier réalisé par Léna Silberzahn et Pierre de Jouvancourt.

Pour une critique féministe de l’industrialisation du monde

Pouvez-vous présenter ce festival, qui a eu lieu au printemps 2024 à l’espace autogéré des Tanneries à Dijon ? Pourquoi avez-vous décidé d’organiser un festival sur « la critique des technologies et l’industrialisation du monde » ?

C’était la septième édition du Festival du livre et des cultures libres de l’espace autogéré des Tanneries, désormais nommé le Livrosaurus Rex. Chaque année on s’empare d’un thème pour dérouler des moments de conférences, projections, spectacles, discussions pendant un week-end. Parmi l’équipe d’organisation, on est plusieur·es à se sentir appartenir à la fois au mouvement féministe (ou à ses alliés) et au mouvement de critique des technologies. Ce sont des courants de pensée qui ont structuré politiquement nos luttes et nos vies, que ce soit parce que certain·es ont co-animé plusieurs années la revue Z, parce que d’autres lisent et invitent Isabelle Stengers, François Jarrige ou Donna Harraway, ou encore s’organisent en mixité choisie, refusent le smartphone et résistent au nucléaire et aux nano-puces.

Féminisme et techno-critique sont souvent présentés comme incompatibles, voire adversaires. Pour nous qui nous revendiquons des deux, c’était le moment d’affirmer publiquement : « oui, être anti-tech woke, c’est possible ! ». Ainsi on se réapproprie une pensée qui nous tient a cœur, la critique radicale de la techno-industrie, et on retourne le stigmate qu’est devenu le mot woke en France : on veut absolument être « woke » s’il s’agit de prendre en compte les pensées féministes, décoloniales, et d’œuvrer pour une justice sociale.

Féminisme et techno-critique sont souvent présentés comme incompatibles… au contraire, nous affirmons : être anti-tech woke, c’est possible !

Vous écrivez que vous voulez « la réappropriation, la création et la réparation des outils et de certaines techniques, et la désertion de certain·es autres ». Quels outils et dispositifs faut-il se réapproprier ? Lesquels faut-il déserter, et même démanteler d’après-vous ? En d’autres termes, quels sont vos critères pour distinguer les « bonnes » des « mauvaises » technologies ?

On peut rappeler, pour le coup, un classique de la pensée anti-industrielle : les critères sont grosso modo la possibilité de comprendre comment un outil fonctionne et celle de prendre en charge collectivement son cycle de vie à une échelle raisonnable. Le nucléaire est ainsi la caricature de ce qu’il faut éviter : totalement incompréhensible pour le commun des mortel·les, qui nécessite des matières premières rares et dont les déchets seront toxiques pour à peu près l’éternité.

De l’autre côté du spectre, un outil de forge ou même un petit outil électronique, qui nécessite pour être compris une formation de quelques jours ou de quelques mois, qui peut se fabriquer avec de la récup’ et qui sera entretenu par la communauté, est plus désirable. Au-delà de ces « critères » très classiques et généraux, nous n’avons pas vocation à dresser une liste complète et définitive dans notre coin, ni à établir une stratégie valable pour tout le monde. Si on regarde ce qui se fait déjà et les luttes qui peuvent être rejointes, ça nous donne déjà des pistes.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Vous avez des exemples ?

Le mouvement pour un internet libre, incarné par Riseup, Framasoft ou la Quadrature du net, dit clairement que se lier les mains aux GAFAM pour la moindre de nos communications est une mauvaise idée, pour ne pas dire plus. L’Atelier paysan met en actes une progression de l’autonomie paysanne face au cycle infernal endettement-équipement-agrandissement. Les gens qui sabotent clandestinement des antennes 5G montrent comment on peut commencer à démanteler un système nocif avant qu’il ne devienne indispensable. Les ateliers féministes de réparation de vélo qui surgissent un peu partout aident à penser une émancipation de la bagnole qui pourrait ne pas ignorer les besoins des mères seules pour faire leurs courses, par exemple.

Penser ensemble d’une part la lutte contre le nucléaire et les méga-projets éoliens, d’autre part les conditions de production de l’électricité dans une coopérative comme Enercoop, est un moyen de trouver une prise sur un secteur majeur où l’État et l’industrie fixent d’habitude les règles du jeu. La lutte continue depuis maintenant plus de dix ans contre les « grands projets », qui se renouvelle sans cesse et garde un haut niveau de conflictualité, maintient la question du démantèlement industriel à l’ordre du jour du débat public.

À Grenoble, le petit mouvement naissant pour la réintroduction des cabines téléphoniques nous semble aussi très enthousiasmant. Il a un côté symbolique, mais pas seulement : la possibilité de passer un coup de fil depuis l’espace public a disparu alors qu’elle est précieuse, lorsqu’on n’a pas de crédit ou parce qu’on a des raisons d’avoir laissé son téléphone perso chez soi (qu’on pense que la police nous surveille, ou qu’on soit victime de violence conjugale et que la personne avec qui on vit contrôle notre téléphone). Les luttes qui vont se multiplier autour des destructions d’emplois liées au déploiement de l’intelligence artificielle seront aussi autant de lieux de discussion autour du type de vie ensemble nous défendons et de ce que devraient être de bons emplois, ou encore de bons services publics.

À Grenoble, le mouvement naissant pour la réintroduction des cabines téléphoniques est très enthousiasmant.

Il faut réussir à résister à l’alternative infernale qui se pose dès que la question se résume au choix entre utiliser un service numérique ou être dans la merde. Car bien souvent, les technologies sont utilisées parce qu’elles rendent de réels services. Mais elles rendent souvent d’autant plus service qu’elles comblent des failles sociales : les dispositifs d’alerte pour les personnes âgées en sont un bon exemple. L’isolement des personnes rend dépendant à des technologies.

Beaucoup de techniques de procréation, d’appareillages très sophistiqués, de prises d’hormones viennent répondre a des injonctions sociales : il faut prendre la pilule pour être une femme sans trop de pilosité, prendre des hormones pour correspondre à des stéréotypes de genre dans une société binaire, avoir « ses » enfants dans un monde où les liens se tissent autour de la très respectée et très resserrée « famille » et où tout autre type de liens n’est pas reconnu. Il faut se méfier du prisme de l’aliénation qui ne nous ferait voir que des injonctions sociales là où il y a aussi des désirs et des choix, mais on ne peut pas pour autant faire comme si ces choix étaient faits dans une société « neutre ».

D’autres technologies sont rendues indispensables par l’héritage industriel fait de contaminations : ainsi il est compliqué de penser les soins du cancer sans équipement de pointe, et les cancers sont justement produits massivement par la société industrielle. On voit bien qu’il n’y aura pas de possibilité collective et massive de se défaire de l’emprise de la techno-industrie sans de vastes mouvements d’émancipation sociale. Autrement dit, pas d’anti-tech sans féminisme, et vice versa.

Mettre en chantier nos modes de vies dès maintenant

Quel rôle ont les choix de vie individuels (refuser le smartphone, dé-googliser sa vie, etc.) dans tout ça ?

Nous sommes ancré·es dans une tradition politique, souvent appelée « autonomie », qui considère qu’il ne faut pas séparer la lutte de la vie quotidienne ou attendre un potentiel grand soir avant de mettre en chantier nos modes de vies. Ceci dit, les choix de vie ne sont jamais strictement individuels. La capacité à se tenir loin des GAFAM et à limiter la place des écrans et des applis dans nos vies dépend très fortement du contexte social dans lequel on vit : l’argent dont on dispose, les discriminations que l’on subit ou pas, le milieu complice dont on arrive plus ou moins à s’entourer, tout cela joue un rôle essentiel dans les choix de vie.

Il est nécessaire de lutter collectivement contre l’emprise des technologies sur nos vies, afin que tout le monde puisse effectivement s’en passer.

Pour un parent d’élève dont l’établissement a fièrement fait le choix de « la fin du papier », s’opposer à la numérisation n’aura pas le même coût si son enfant est déjà stigmatisé du fait de son handicap ou de sa religion supposée. Dans la société, la possibilité de pouvoir complètement se passer d’un smartphone dénote souvent une possibilité d’indépendance qui n’est pas donnée à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas le faire. Mais ce qui semble primordial, c’est de lutter collectivement contre l’emprise des technologies sur nos vies pour que tout le monde puisse s’en passer, effectivement.

S’il n’y aura jamais d’avion qui décolle à Notre-Dame-des-Landes, c’est parce qu’il y a eu des luttes collectives. De la même façon, pour que les gens puissent se passer d’un ordiphone, il faut empêcher le déploiement de la 5G, pousser des mouvements collectifs de refus du tout numérique, notamment quand cela s’installe dans le secteur public, aider les personnes dépendantes à trouver des alternatives, s’organiser collectivement pour proposer d’autres façons de faire sans.

Pourquoi avoir organisé ce festival aux Tanneries à Dijon ?

L’espace autogéré des Tanneries, historiquement, a été une place forte du hacking et de l’internet subversif et autogéré. Depuis quelques années, il est traversé par un fort courant queer et féministe. Et depuis vingt-cinq ans, s’y fabrique une culture anticapitaliste concrète faite de manifs en centre-ville, de voyages au bout de la France pour soutenir une lutte camarade, et d’un quotidien où les gens récupèrent, réparent et bidouillent des machines. On y pense d’autres manières de vivre, bien loin de la consommation rapide et des technologies de pointe. Une grande partie de l’histoire des Tanneries, comme de celle de la friche squattée des Lentillères à laquelle nous sommes aussi très lié·es, c’est des chantiers collectifs pour apprendre à brasser de la bière ou faire un portail en métal pour un champ de patates : la transmission des savoirs-faire et les fameuses techniques conviviales de Illich sont aussi au cœur de nos vies (bien que beaucoup aient un smartphone dans la poche).

Au-delà de la force des pratiques quotidiennes, il nous semble plus que jamais nécessaire aussi d’en parler et de réarmer la critique des technologies, car il y a d’une part un déploiement de l’utilisation des réseaux sociaux dans nos milieux politiques et nos vies qui est de moins en moins interrogé, et d’autre part un mouvement d’écologie radicale qui progresse mais dans lequel l’angle de la critique de l’industrie et du numérique semble pratiquement disparaître au profit de thèmes comme « la défense de l’eau » ou la simple « protection du vivant ».

L’amnésie stratégique est celle qui nous permet d’oublier le coût humain et environnemental du progrès : qui est allé les chercher sous terre, combien d’usines il a fallu, combien de lacs sont pollués.

Historiquement, l’écologie politique est issue de mobilisations « anti-tech » et des critiques du « progrès » scientifique, mais le combat semble aujourd’hui plus difficile à mener, voire parfois obsolète, maintenant que la technologie et le numérique sont profondément ancrées dans nos vies, et jusqu’à nos outils de luttes…

On s’inquiète de l’« amnésie », au sens utilisé par l’autrice Kate Crawford quand elle parle de l’amnésie stratégique accompagnant le récit du progrès technologique (dans son Contre-atlas de l’intelligence artificielle publié en français par Zulma en 2022). Celle qui nous permet d’oublier le coût humain et environnemental du progrès, le prix de la dévastation, pas le prix auquel j’ai payé mon smartphone, mais le prix de tous les minerais, qui est allé les chercher sous terre, combien d’usines il a fallu pour assembler tout ça, combien de lacs pollués.

Lire aussi sur Terrestres : Nicolas Celnik, Fabien Benoit, Résister à la technologie, septembre 2022.

On le constate à l’échelle de la société, mais aussi à l’échelle de nos propres petits renoncements. Rien que parmi nous, ignorer le GPS était commun il y a encore quelques années, aujourd’hui beaucoup trouvent difficile de lire une carte ou de se repérer dans une ville qu’on ne connaît pas. Pourquoi celles et ceux qui refusent le smartphone ne sont plus qu’une poignée à l’échelle du pays entier ? Nous étions des milliers il y a encore quelques années… Pourquoi s’interroger sur l’usage d’une bouilloire électrique dans une maison fait sourire les colocs, pourquoi les objets qui nous entourent ne semblent-ils plus politiques ? Qu’avons nous à dire face à l’empire des GAFAM et à l’arrogance d’Elon Musk ? Il s’agit de reconsidérer nos propres pratiques, d’oser les interroger, mais aussi et surtout de se demander comment faire mouvement et repolitiser les usages des techniques que nous faisons et que l’on nous impose.

Une autre de nos préoccupations réside dans l’idée de plus en plus répandue, y compris autour de nous, que les réseaux sociaux seraient, en eux-mêmes, des espaces « inclusifs » et adaptés à la défense de l’émancipation. Cette idée s’appuie notamment sur l’expérience du mouvement #MeToo, ou sur la possibilité de l’expression libre pour de nombreuses minorités sur Instagram. Mais c’est méconnaître le fonctionnement des réseaux sociaux, qui comprend de nombreux leviers discriminants (sans même parler de leur lien intrinsèque avec la consommation de masse – car pourquoi récupérer nos données si ce n’est pour nous faire acheter toujours plus de choses ?).

Pourquoi celles et ceux qui refusent le smartphone ne sont plus qu’une poignée à l’échelle du pays entier ? Nous étions des milliers il y a encore quelques années…

L’une d’entre nous a vécu une sorte de résumé du couple espoir-désillusion par rapport à Instagram, notamment. Heureuse de trouver un espace où vivre une identité qui n’existe pas ou presque dans les espaces de vie réelle qu’elle fréquente (juive, avec des parentés magrébines, en l’occurrence, mais ça peut être vrai pour plein d’autres personnes), elle s’est vite trouvée « ré-assignée » par des posts incitant à acheter des soins pour un certain type de cheveux ou à aimer Netanhyaou. Avec la publicité ciblée, la ségrégation et les préjugés sont devenus une valeur marchande. Le festival avait aussi pour but de se redonner le peps de critiquer l’évidence d’Instagram – ce qui ne veut pas dire demander à tout le monde de le quitter car on sait bien qu’il est compliqué aujourd’hui de faire connaître quoi que ce soit sans ce levier. Faire vivre la critique est un minimum à partir duquel on pourrait repenser ensemble des manières de s’échapper sans se réduire totalement au silence dans la société telle qu’elle est.

Le mouvement anti-industriel non-réactionnaire existe

En effet, beaucoup de technologies du monde moderne reproduisent et produisent tout un tas de dominations : extraction et exploitation dans la production, concentrations de pouvoir et des inégalités dans l’utilisation, effets « secondaires » sur la santé et l’environnement à long terme… Pourtant, comme vous le notiez tout à l’heure, « féminisme et techno-critique sont souvent présentés comme incompatibles ». Pouvez-vous revenir sur cette opposition et sur la manière dont vous vous situez par rapport à ce débat ?

Cela fait des années que des personnes se revendiquant de la pensée anti-indus pointent du doigt les féministes et les personnes queer comme étant les fers de lance de la collaboration et de l’acceptation d’un monde tout technologique… Nous avons particulièrement mal vécu la publication, il y a tout juste dix ans, de l’ouvrage La Reproduction artificielle de l’humain, signé d’Alexis Escudero, sorti dans une maison d’édition dont nous apprécions par ailleurs particulièrement le travail (Le Monde à l’envers). Ont suivi le texte de Pièces et mains d’œuvre « à propos des tordus queer », puis plusieurs autres textes attaquant les trans et les féministes, la plupart du temps sous la plume de Renaud Garcia. Dans un autre registre, on peut citer le journal La Décroissance, dirigé par Vincent Cheynet, pour qui la « joie de vivre » affichée en Une semble faite de haine de l’autre et de promotion des valeurs traditionnelles.

Lire aussi sur Terrestres le texte collectif, Une revue à un carrefour, décembre 2022.

Cela fait donc de nombreuses années que certains, au nom de la critique de la PMA par exemple, se retrouvent à attaquer les minorités de genre, en omettant sciemment de considérer certaines expériences du monde social, en refusant de voir le poids des normes et de la violence du monde capitaliste-patriarcal qui empêchent certaines personnes de vivre la vie que les cis-hétéros peuvent vivre.

Ce sont des cas typiques de positions exprimées depuis une norme qui n’est pas nommée, invisibilisée car majoritaire – celle des personnes cisgenres hétérosexuelles. En effet, les auteurs ne se revendiquent pas de l’hétérosexualité ou du modèle de la famille nucléaire, mais de l’usage de la raison et de la libre critique. Nous reconnaissons l’importance de la libre critique, mais nous voulons leur rappeler d’où ils parlent, et où ils vont. Le manque de respect répété envers les minorités de genre, au nom de la critique de leur usage des technologies, nous est insupportable.

Ces critiques semblent oublier que l’acceptation de la reproduction artificielle, par exemple, vient massivement de la société cis-hétéro et s’accommode très bien de l’homophobie. La PMA n’a-t-elle pas été inventée pour les hétéros ? Autre exemple : les béquilles hormonales, avant d’être utilisées par les personnes trans, ne se sont-elles pas développées avec la pilule, faisant peser sur les femmes cis le poids de la contraception dont la recherche scientifique n’a jamais imaginé qu’elle pourrait concerner les personnes qui éjaculent ? Les progrès de la chirurgie modifiant le corps humain ne sont-ils pas poussés d’abord par l’impossibilité sociale pour une femme cis d’avoir des seins « pas normaux » ?

Il est historiquement et sociologiquement erroné de construire les trans-féministes comme le camp avancé de l’acceptation des technologies. Il est par ailleurs injuste de cibler les personnes minorisées – et c’est d’autant plus dangereux dans un contexte de fascisation de la sphère publique, de rhétoriques et d’actes d’agression contre les personnes LGBTQI. La critique des technologies ne peut pas s’appuyer, même de manière sous-entendue, sur l’imaginaire d’un « ordre naturel ». Car avec lui vient toujours la légitimation de l’ordre social, fondé sur une hiérarchie de classe, de genre et de race. Donc non seulement la critique féministe et queer adressée à certains écrits anti-industriels nous semble légitime, mais on la partage.

Dénoncer d’un bloc « les anti-indus », c’est faire le jeu de l’industrie.

Là où la critique nous pose problème, c’est quand elle use de procédés malhonnêtes en allant chercher la moindre citation « problématique » pour disqualifier définitivement telle ou telle personne, ou quand elle désigne abusivement ses adversaires comme fascistes. On doit pouvoir avoir des désaccords, et même ne pas supporter certaines personnes, sans pour autant les traiter de fascistes. La brochure « Le naufrage réactionnaire du mouvement anti-industriel » réunit un concentré de ces différents défauts. De plus, elle définit comme « mouvement anti-industriel » uniquement les personnes dont elle trouve trace de propos réactionnaires ou considérés comme tels. C’est oublier bien vite plein d’aspects du mouvement anti-industriel.

C’est feindre d’ignorer que la critique du techno-solutionnisme est devenue quasiment hégémonique dans les milieux écolos, qu’un mouvement comme les Soulèvements de la terre met en acte une critique de l’industrie qui n’a rien de transphobe, que les mouvements squats et DIY existent encore, que des médias comme Z, Terrestres ou Reporterre existent, que les écologies queer se développent, etc. Le mouvement anti-industriel non-réactionnaire existe, il ne se nomme simplement pas comme tel. Dénoncer d’un bloc « les anti-indus », c’est faire le jeu de l’industrie. Mais pour que cette réponse aux critiques soit audible et juste, il nous semble essentiel qu’elle soit accompagnée d’une dénonciation des propos aveugles aux dominations qui sont effectivement tenus depuis des positions anti-industrielles.

L’idée du festival est née avant la publication de cette brochure. Et c’est au-delà des polémiques entre quelques personnes que nous souhaitons développer une pensée anti-industrielle, critique des nouvelles technologies, construite au prisme des dominations de genre, de classe, de race. Une pensée et des luttes qui défendent, et c’est encore une pensée à défricher, « une nature non-binaire » (Premières Secousses, La Fabrique, 2024), ou encore des territoires que nous tentons d’arracher à la machine techno-industrielle, le vivant et le minéral, l’espace et les fonds marins, des endroits où humains et non-humains cohabitent, dans un partenariat en négociation, conscient·es de nos limites et de nos renoncements, avec certaines machines.

Nous pensons que ce n’est pas parce qu’il y a des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord, voire qui portent des propos insupportables, qu’il faut déserter le mouvement. Au contraire : nous pensons qu’il faut occuper l’espace, et leur enlever le trop plein de notoriété qu’ils (au masculin car ce sont tous des hommes, à quelques exceptions près) ont, pour les submerger et les empêcher de faire de leur tendance un courant majoritaire.

Comme dans le mouvement féministe, il fut un temps où un féminisme bourgeois blanc et légaliste prenait toute la place ; il nous semble qu’aujourd’hui, cette époque est révolue : nous sommes en pleine révolution féministe radicale, un féminisme intersectionnel se déploie et gagne du terrain. De la même manière, l’anti-tech réac’ doit être dépassé, pour qu’un mouvement anti-indus intersectionnel puisse se déployer, prendre de l’espace et gagner des luttes.

Nous avons voulu marquer deux choses : l’une, c’est qu’il n’y a pas de pureté ; l’autre, c’est qu’il est nécessaire de se situer quand on parle – ça, ce sont les luttes féministes qui nous l’ont appris

« Certain·es des organisateur·ices de ce festival prennent des hormones. Certain·es dorment dans une maison autoconstruite. D’autres vont à des formations pour être autonome en énergie. Certain·es utilisent un smartphone, d’autres non. Certain·es ont réussi à ne pas installer Google dessus. D’autres écrivent sur whatsapp et scrollent sur insta. Les mêmes réparent le tracteur. » Qu’est-ce que vous avez essayé de tenir ensemble dans cette description de votre collectif d’organisation ?

Nous avons voulu marquer deux choses : l’une, c’est qu’il n’y a pas de pureté. Qu’on ne peut pas imaginer la lutte contre la technologie comme s’il était possible d’être totalement autonome, libéré·es de toute emprise. Que nous dépendons tous et toutes de certaines industries, pour différentes raisons. Et que cela est le résultat de renoncements à certains endroits, mais aussi de batailles gagnées à d’autres – comme lorsqu’on prend le temps et la peine de désinstaller Google d’un smartphone, comme lorsqu’on apprend à réparer le vieux tracteur hérité de la communauté Longo maï, parce que jamais on ne voudra en acheter un neuf, encore moins une machine high-tech.

L’autre, c’est qu’il est nécessaire de se situer quand on parle. Ça ce sont les luttes féministes qui nous l’ont appris. Se situer, ici, ça ne veut pas forcément dire seulement notre identité de genre, mais aussi aborder nos pratiques, ce que l’on fait dans nos vies. Cette honnêteté, cette humilité, ça manque cruellement à plein de penseurs anti-indus.

Un cybercafé low-tech avec des machines à écrire

Qui est-ce que vous avez invité pour parler de ces sujets ? Pourquoi rassembler ces paroles dans un même lieu ?

On a invité Celia Izoard (autrice de La ruée minière au XXIe siècle) pour qu’elle puisse développer la critique de l’intelligence artificielle et qu’elle rappelle les pollutions phénoménales que l’extraction minière provoque pour nous outiller numériquement ; une penseuse de la Quadrature du net pour parler de la surveillance algorithmique et des possibilités de la combattre ; on a regardé un documentaire sur les luttes des personnes sourdes contre l’implant ; discuté avec la doctorante Cannelle Gueguen d’écologies queers et avec Clémence Ortega Douville à partir de sa brochure « la transidentité n’est pas un transhumanisme » ; deux militantes de l’Atelier Paysan dialoguaient avec des personnes qui réparent et utilisent des machines agricoles ou d’imprimerie.

Ce qui nous semblait important c’était de donner la parole à des personnes (en priorité qui ne soient pas des hommes cisgenres) qui portent une critique radicale de la technique et de l’industrie en la croisant avec les enjeux de validisme, de classe, de genre. On avait envie que se dessine au fur et a mesure des discussions la possibilité d’une parole anti-tech radicale et féministe, intersectionnelle, on a même dit « woke » parce que c’est finalement ça qui nous est souvent reproché !

Ce qu’on essaye de tenir ensemble au quotidien : se défaire de notre dépendance à l’industrie, ne pas prétendre à la pureté, visibiliser les liens qui restent et avoir de l’auto-dérision.

Il y a des moments qui vous ont marqué·es ?

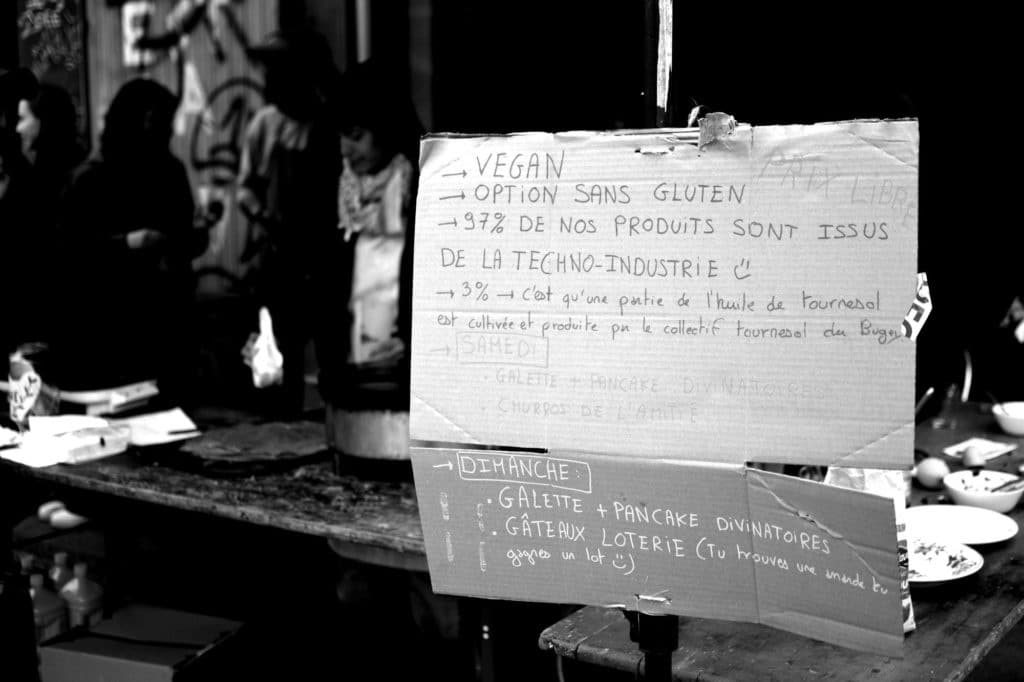

Au stand des churros, un panneau indiquait que 97 % des produits étaient d’origine industrielle. En face, la bière servie avait été fabriquée par des camarades d’ici et de la région lyonnaise. C’est un bon exemple de ce qu’on essaye de tenir au niveau du quotidien, à la fois se défaire de notre dépendance à l’industrie, ne pas prétendre à la pureté, visibiliser les liens qui restent et avoir de l’auto-dérision.

À plein de moments, les expériences intimes et les questionnements concrets des différentes personnes présentes ont eu voix au chapitre et ont été considérés comme des problèmes politiques à part entière, ce qui nous semble essentiel, loin des débats qui ne se focalisent que sur des questions stratégiques vues d’en haut.

Une radio pirate diffusait les débats dans tous les espaces via des petits postes qui crachotaient, de l’accueil à la cuisine. On se souvient de la performance dansée improvisée au milieu de la salle de ciné où se déroulait un concert pour enfants.

Au-delà de quelques souvenirs piochés ici ou là, c’est quand même le croisement des différentes paroles énoncées à ce moment là qui a produit quelque chose d’enthousiasmant. On a parlé sur différents plans, différentes échelles, de la matérialité écologique des conséquence de l’usage massif du numérique aux injonctions d’appareillage des personnes sourdes, en passant par la possibilité de construire nous même nos machines réparables…

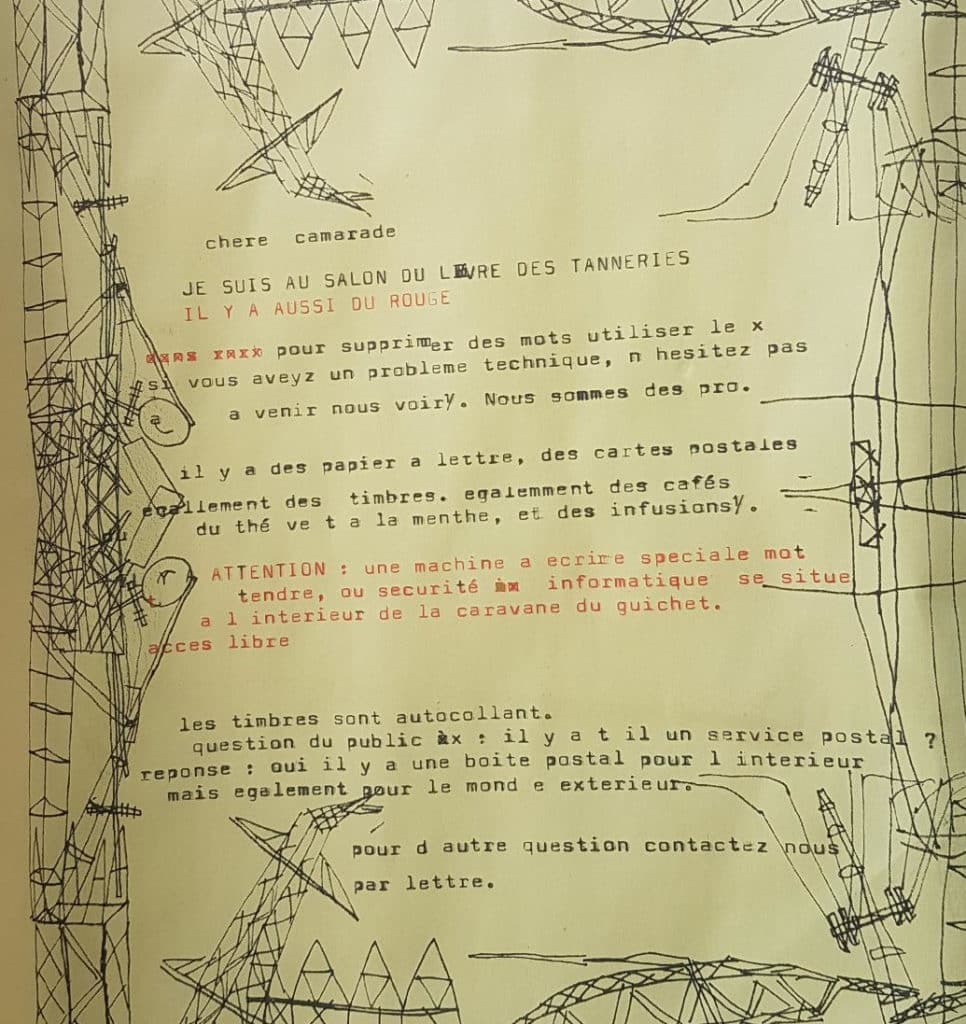

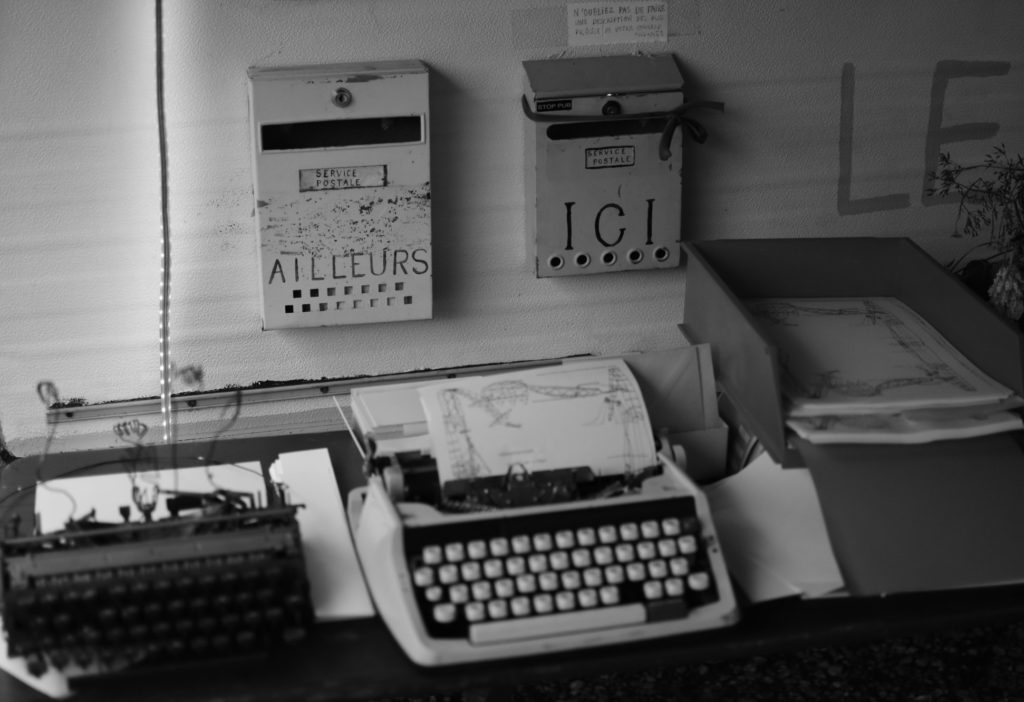

On ne peut pas finir sans un énorme big up au « guichet » : un espace aménagé autour d’une caravane qui faisait office de « cyber-café low tech » : un service postal, des timbres, du papier à lettre et plusieurs machines à écrire étaient mis a disposition. Des tas de gens ont passé de longs moments à taper frénétiquement des lettres à la machine à écrire, des dizaines et des dizaines de lettres on été expédiées depuis l’évènement, c’est un micro geste qui fait du bien, de savoir que tout ces petits mots ont voyagé parmi les quelques factures pas encore dématérialisées pour aller atterrir dans des mains d’ami·es.

Crédits photos : Livrosaurus Rex, le festival du livre et des cultures libres.

Pour aller plus loin

Livres

- Soshanna Zuboff, Le capitalisme de surveillance, Zulma, 2020.

- Kate Crawford, Contre-atlas de l’intelligence artificielle, Les coûts politiques, sociaux et environnementaux de l’IA, Zulma, 2023.

- Francois Jarrige, Technocritique, Du refus des machines à la contestation des technosciences, La Découverte, 2014.

- Alex B, Trans n’est pas transhumanisme (brochure).

- Celia Izoard, La Ruée minière au XXIe siècle. Enquête sur les métaux à l’ère de la transition, Seuil, 2024.

- Bilan critique du courant anti-industriel, podcast Zoom écologie, radio FPP.

Lieux inspirants

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article « Casser leurs machines, fabriquer les nôtres » est apparu en premier sur Terrestres.

11.06.2024 à 09:30

Cancer et causes environnementales : Pourquoi moi ? Pourquoi nous ?

Collectif

Deux tiers des cancers ne s'expliquent pas avec les facteurs de risque habituels. Dans cette tribune, plus de 1200 signataires soulignent l'urgence à prendre en compte les causes environnementales des cancers, à commencer par les centaines de milliers de substances chimiques présentes dans nos milieux de vie.

L’article Cancer et causes environnementales : Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5411 mots)

Temps de lecture : 11 minutes

À M. le ministre de la Santé et de la Prévention, M. le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, M. le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et M. le président de la République.

Pourquoi moi ?

Je m’appelle Fanny Arnaud. Je suis ingénieure au CNRS, maman et ex-malade du cancer. En 2020, j’ai été touchée par un cancer du sein invasif diagnostiqué au septième mois de ma grossesse. J’avais 36 ans, aucun antécédent familial de cancer du sein, j’étais en bonne condition physique, je m’alimentais plutôt bien… Je ne me reconnaissais pas dans les facteurs de risque classiquement invoqués dans les campagnes de prévention (tabac, alcool, surpoids, sédentarité). D’après l’Institut National du Cancer1, ces facteurs individuels seraient à l’origine d’un tiers des cancers du sein « évitables » chaque année en France. Alors, je me suis interrogée : Pourquoi moi ? Comment expliquer les deux autres tiers, ces cancers — et beaucoup d’autres maladies chroniques — qui se développent sans cause apparente ?

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Pourquoi nous ?

Ma situation est loin d’être exceptionnelle. 66 900 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en 2022 en France métropolitaine et d’outre-mer. C’est plus du double qu’en 1990, et le cancer du sein représente la première cause de mortalité par cancer chez la femme avec 15 000 décès en 2022. En fait, c’est l’ensemble des cas de cancer qui a doublé depuis 19902. Cette explosion du nombre de cancers ne peut pas être uniquement expliquée par les comportements individuels, le vieillissement de la population et un meilleur dépistage : par exemple, pour le cancer du sein, les femmes de moins de 50 ans ne sont pas ciblées par le dépistage organisé, or pour cette tranche d’âge les cas ont également augmenté en 30 ans.

Il n’est pas « normal » de développer un cancer du sein à moins de 40 ans.

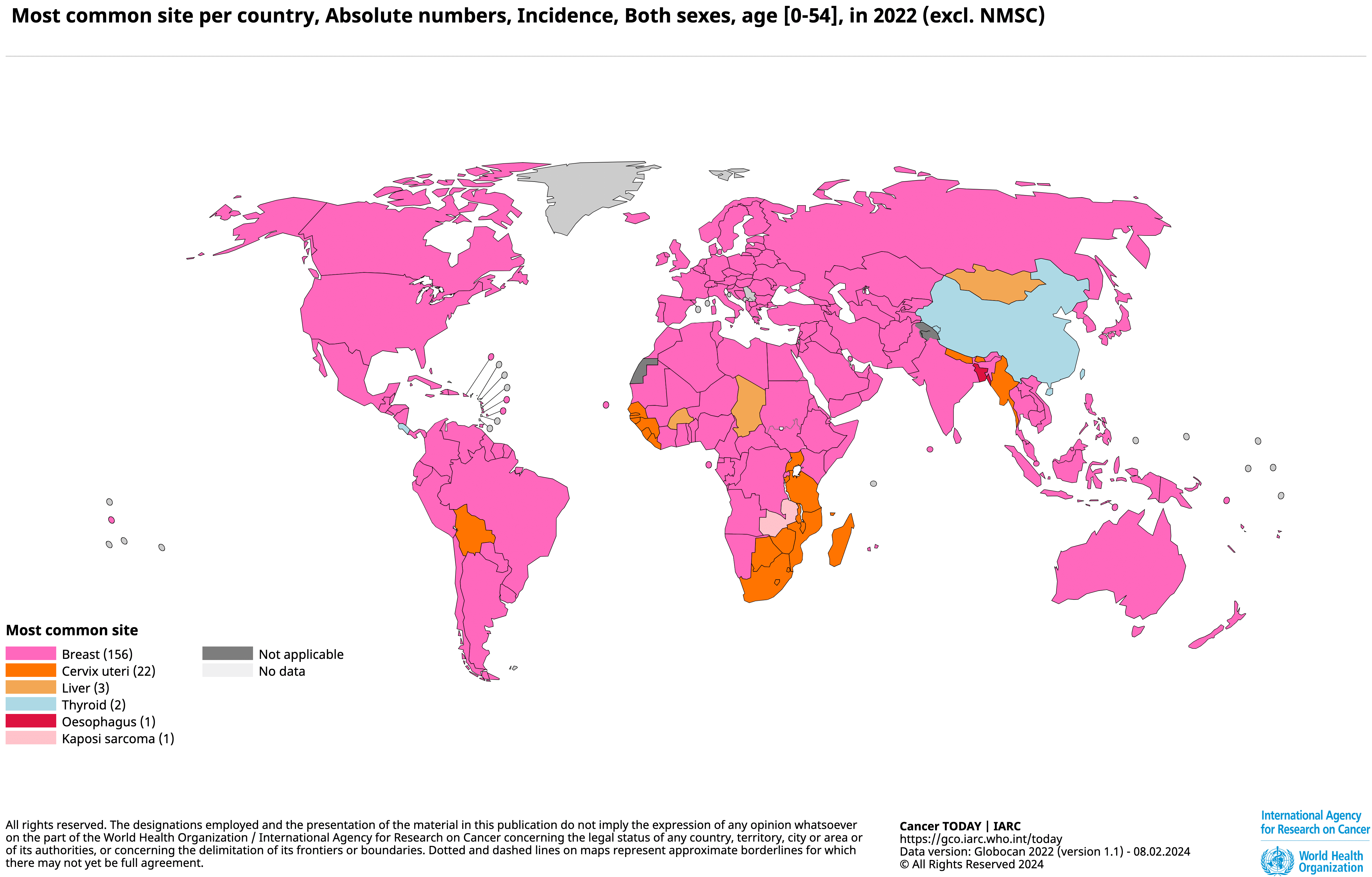

J’ai aussi découvert que la survenue des cancers à travers le monde est très inégalement répartie, ce qui pourrait s’expliquer par des facteurs environnementaux. Dans son communiqué du 1er février 2024 et sur son site Global Cancer Observatory, le Centre International de Recherche sur le Cancer3 (CIRC) dresse un constat tout simplement alarmant sur les taux d’incidence mondiaux4 : en 2022, la France est devenue le premier pays au monde frappé par le cancer du sein, tous âges confondus et aussi pour les femmes de moins de 50 ans. Elle se classe 4ème pour le cancer du pancréas. La Guadeloupe et la Martinique sont 1ère et 3ème au monde pour le cancer de la prostate… Comment expliquer ce triste palmarès de la France ? Et pourquoi ces chiffres inédits n’ont pas été relayés dans les médias ?

Incidence principale des différents cancers chez les personnes de moins de 54 ans

Source — WHO

Le cancer est en passe de devenir une maladie banalisée. Qui ne connaît pas aujourd’hui une personne atteinte dans son entourage ? Des facteurs psychologiques tels que le stress ou des évènements de vie difficiles sont souvent invoqués par les malades eux-mêmes, qui éprouvent le besoin de mettre du sens sur ce qui leur arrive et de désigner un « coupable », alors que les connaissances scientifiques actuelles sont contradictoires et ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre stress et augmentation du risque de cancer.

Il n’est pas « normal » de développer un cancer du sein à moins de 40 ans. Il n’est pas normal d’avoir un cancer du poumon en n’ayant jamais fumé ou en n’ayant pas eu un métier à risque. Il n’est pas normal d’être le parent d’un enfant malade du cancer… et il est inacceptable d’en mourir. Plus de 195 000 Françaises et Français sont mort·es du cancer en 2022. Alors pourquoi nous ?

Des centaines de milliers de substances chimiques

Les preuves scientifiques s’accumulent en faveur de liens entre l’exposition à des polluants présents dans l’environnement et la survenue des cancers. Depuis les années 1970, le CIRC a évalué environ 1000 agents (produits chimiques, agents physiques et biologiques, facteurs comportementaux, expositions professionnelles) et en a classé 534 cancérogènes ou potentiellement cancérogènes pour l’être humain. Parmi ces agents, des perturbateurs endocriniens sont reconnus responsables de cancers hormono-dépendants : thyroïde, prostate, sein, ovaire, testicule. Sont incriminés ou suspectés dans la survenue du cancer du sein et dans l’agressivité des tumeurs, les pesticides organophosphorés et organochlorés5, la pollution de l’air (particules fines, dioxyde d’azote, dioxines, PCB6…) ou encore les composants du plastique (bisphénols, nanoparticules7 ). D’autres substances ont également un effet cancérogène établi ou suspecté sur des localisations non endocriniennes, comme dans la survenue de leucémies ou de lymphomes.

Mais si le caractère cancérogène de nombreux polluants est aujourd’hui un fait scientifique, il s’agit d’une goutte d’eau dans l’océan puisque les substances chimiques issues de nos sociétés hyper industrialisées se comptent en centaines de milliers, et seule une petite partie d’entre elles a fait l’objet d’une évaluation approfondie de leur toxicité8. Les comportements des substances chimiques dans la chaîne du vivant (dont le corps humain…) sont très complexes, ce qui pose un défi pour la recherche scientifique : il s’agit d’étudier les multiples interactions entre substances (effets cocktail) et les expositions des individus tout au long de leur vie (concept d’exposome, introduit dans la réglementation française en 20169), et même sur plusieurs générations. Il a en effet été prouvé que l’exposition des femmes au DDT — un pesticide massivement utilisé dans les sociétés d’après-guerre — augmentait le risque de cancer du sein de la génération suivante10. Ainsi pour certains auteurs, le cancer du sein des femmes de mon âge n’est autre que le cancer des filles des femmes de la génération du baby-boom11.

Un enjeu de société

Certes, on soigne mieux le cancer aujourd’hui qu’il y a quelques décennies grâce à des avancées thérapeutiques de plus en plus innovantes. Mais on traite les conséquences et non les causes. De la même manière, le « réarmement démographique » annoncé en janvier 2024 par Emmanuel Macron passe sous silence les causes environnementales de l’infertilité et le problème des perturbateurs endocriniens. En fait, notre société a tellement confiance en ses capacités technologiques qu’elle s’occupe davantage de mettre des moyens dans la réparation des dégâts de la croissance effrénée, que dans le fait de trouver d’autres formes de productions et d’échanges moins mortifères12.

Lire aussi sur Terrestres, M. Négré-Desurmont, « Octobre rose » ou la non-politique du sein, octobre 2022.

Pourtant, c’est toute la société qui paie un lourd tribut de cette inaction publique. En premier lieu les malades, qui subissent des traitements souvent très lourds pouvant impacter tous les aspects de leur vie. Quand le cancer métastatique devient chronique, la chronicité est elle-même une source de souffrance à cause du rythme qu’elle impose à l’existence du malade. Exister avec des « bons de survie » délivrés au gré des bilans d’extension tous les trois mois, n’est pas évident.

Notre système de santé n’est pas en reste : le cancer est la pathologie la plus onéreuse pour l’assurance maladie, avec un coût qui s’élevait à 22,5 milliards d’euros en 2021. Un traitement anticancéreux coûte en moyenne 14 500 € par an et par patient. Les traitements innovants (thérapie ciblée, immunothérapie) sont de plus en plus utilisés et engendrent des dépenses en forte augmentation : elles représentaient 3,3 milliards d’euros en 2018 et 5,9 milliards d’euros en 202213. Chiffres vertigineux, n’est-ce pas ? Et surtout, un message à retenir : sur le temps long, ce sont les services publics — et donc les contribuables — qui devront porter la charge du coût sanitaire dû à un manque de régulation des causes environnementales des maladies en amont.

Scandales sanitaires

Les preuves scientifiques sur les maladies environnementales ne pèsent clairement pas assez sur les réglementations en matière de politiques sanitaires et environnementales. En témoignent les nombreux scandales récents : le chlordécone aux Antilles, les PFAS en France et dans le monde, le renouvellement, en novembre 2023, de l’approbation du glyphosate pour dix ans dans l’Union européenne, et dans le même temps, le report de la révision du règlement européen REACH sur les substances chimiques, qui devait permettre d’éliminer des milliers de substances dangereuses des produits de grande consommation… Le processus de régulation et d’expertise publique des produits chimiques reste sous l’emprise des lobbys industriels, qui exercent une forte influence sur la production de connaissances — et d’ignorance — quant à la toxicité des substances qu’ils produisent14.

En tant que patient·es, proches aidant·es, associations, professionnel·les dans le domaine de la santé ou de l’environnement ou simples citoyen·nes, nous ne pouvons plus rester silencieux face à des décisions politiques incompatibles avec les enjeux actuels de transition écologique et de santé des populations. Nous nous joignons à d’autres communautés qui se sont insurgées récemment contre les décisions du gouvernement.

Le 8 février 2024, dans une tribune parue dans La Croix suite à la suspension du Plan Ecophyto (qui visait à réduire de 50 % l’usage des pesticides d’ici 2030), 140 chercheur·es en sciences humaines et sociales ont rappelé que la nocivité des pesticides sur l’environnement et l’homme est un fait scientifique, et ont appelé à une transformation du modèle de production agricole.

Le 7 mai, dans une tribune publiée dans Le Monde au lendemain du nouveau plan Ecophyto annoncé par le gouvernement, un collectif rassemblant près de 400 chercheur·es, plus de 200 soignant·es ainsi que des associations de patients et de défense de l’environnement a pris position en affirmant qu’avec ce nouveau plan, le gouvernement persiste dans une politique d’immobilisme sur les pesticides vieille de 20 ans.

Le 13 février, plus de 500 soignant·es avaient alerté sur les risques sanitaires (cancers, maladies liées à la pollution de l’air…) liés au projet de construction de l’autoroute A69 en rappelant qu’économie, écologie et santé ne peuvent plus être dissociées et que les aménagements de territoire destructeurs d’aujourd’hui seront les scandales sanitaires de demain.

Enfin le 24 avril, dans une tribune publiée à l’occasion de la troisième Journée européenne des hormones initiée par la Société européenne d’endocrinologie, les organisations du Collectif interassociatif pour la santé environnementale ont appelé la France et l’Europe à s’engager avec détermination afin de réduire l’exposition des populations aux perturbateurs endocriniens et pour repenser l’approche de la prévention.

Il n’y a pas de fatalité

Le CIRC estime qu’en 2050, le nombre de nouveaux cas de cancer aura augmenté de 77 % à travers le monde, faisant peser une très lourde charge sur des services de santé déjà saturés (ou inexistants). 2050 nous concerne toutes et tous, c’est notre génération autant que celle de nos enfants. Mais il n’y a pas de fatalité : le cancer peut reculer, à condition de bien en identifier les causes. Cela suppose une mobilisation active de toute la société, consciente des enjeux, et en capacité d’agir dans le même sens. Il est notamment possible d’organiser une prévention plus efficace qui passe par la sensibilisation sur les dangers des polluants et par la mise en place de mesures simples pour vivre dans un environnement plus sain (usage raisonné des produits ménagers et cosmétiques, ustensiles de cuisine, alimentation…).

Le cancer ne doit pas devenir une maladie banalisée, témoin de notre monde malade.

Cependant, au-delà des comportements individuels, il est primordial d’agir au niveau territorial et d’opérer des choix d’aménagement et d’urbanisme, ainsi que des choix industriels, plus favorables à la santé. La prévention des cancers est bien plus qu’un problème médical, c’est un problème de santé publique, et il y a vraiment un changement de paradigme à réaliser en France. La deuxième Stratégie Nationale sur les Perturbateurs Endocriniens, dont le bilan sera dressé à Paris le 12 juin prochain, fait partie des outils politiques à renforcer pour parvenir à ce changement de paradigme.

Rendre visibles les facteurs de risque environnementaux passe également par la création d’un registre national des cancers : aussi étonnant soit-il, les chiffres nationaux des cancers proviennent d’une extrapolation de registres qui couvrent seulement 19 à 22 départements sur les 101 départements français15. Comment, alors, savoir exactement combien de cancers surviennent et où ils surviennent ? Comment repérer d’éventuels clusters, mieux comprendre l’exposome qui a conduit à ces cancers et mettre en place un système de veille sanitaire ? Un tel registre national existe dans la plupart des pays européens. Il est demandé en France depuis longtemps par la société civile comme l’association de patientes Jeune & Rose et le collectif Stop aux Cancers de nos Enfants.

Lire aussi sur Terrestres, Célia Izoard, Cancer : l’art de ne pas regarder une épidémie, juillet 2020.

Mettre en œuvre des politiques publiques à la hauteur des enjeux

Face à la progression constante des maladies chroniques, ayons le courage de lutter contre la production de doute et d’ignorance qui entourent la dissémination des perturbateurs endocriniens et autres substances toxiques dans notre environnement. Donnons plus de moyens à la recherche scientifique afin de mieux cibler les facteurs de risque, améliorer la prévention et enfin faire baisser le nombre de cancers. Il existe déjà beaucoup de preuves et nous ne devons plus attendre pour agir. Ayons le courage de mettre en œuvre des politiques sanitaires et environnementales qui soient en cohérence avec les faits scientifiques et à la hauteur des enjeux. Protégeons en particulier les populations les plus vulnérables — femmes enceintes et enfants en bas âge — car l’exposition à des polluants peut avoir des effets délétères des années plus tard. Le cancer ne doit pas devenir une maladie banalisée, témoin de notre monde malade. Je ne veux pas que ma fille subisse la même épreuve que moi.

Et vous ?

Co-auteur·ices de la tribune par ordre alphabétique :

– Fanny Arnaud, docteure en géographie et ingénieure de recherche au CNRS, Lyon, patiente

– Emeline Béréziat, ingénieure en gestion de l’eau, Amsterdam

– André Cicolella, chimiste toxicologue, président de l’association Réseau Environnement Santé

– Xavier Coumoul, professeur de toxicologie et biochimie, Université Paris Cité, INSERM

– Mélanie Courtier, co-fondatrice de l’association Jeune & Rose, Bordeaux, patiente

– Dorine Etienne, ingénieure en environnement, Lyon, proche aidante

– Meriem Koual, chirurgienne gynécologue à l’hôpital Européen Georges Pompidou et enseignante-chercheure, Université Paris Cité, INSERM

– Nelly Mathieu, membre du comité de veille scientifique et sociale de l’association Jeune & Rose, Clermont-Ferrand, patiente

– Grégoire Naudet, ingénieur territorial, Lyon

– Fanny Thauvin, membre du comité de veille scientifique et sociale de l’association Jeune & Rose, Lorient, patiente

– Fanny Trouillard, ingénieure en gestion de l’eau, Lyon

La liste complète des signataires peut être consultée ici et vous pouvez encore signer cette tribune là.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Panorama des cancers en France, édition 2023, Institut National du Cancer, 21 p.

- Panorama des cancers en France, op. cit.

- Agence de recherche de l’Organisation Mondiale de la Santé qui s’appuie sur les meilleures sources de données disponibles pour 185 pays ou régions et 36 types de cancer.

- https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/maps-heatmap : Age-Standardized Rate (World) per 100 000, Incidence, Both sexes

- Expertise collective INSERM Pesticides et effets sur la santé. Nouvelles données 2021. Éditions EDP.

- Étude XENAIR du département Prévention Cancer Environnement du Centre Léon Bérard, 2022.

- Travaux de Véronique Maguer-Satta, directrice de recherche au Centre Léon Bérard, prix Ruban Rose Avenir 2021.

- S. Boudia et E. Henry, Politiques de l’ignorance. Éditions Presses Universitaires de France, 2022, 108 p.

- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : dans l’Article 1, le concept d’exposome est défini comme « l’intégration sur la vie entière de l’ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ».

- Expertise collective INSERM Pesticides et effets sur la santé. Nouvelles données 2021, op. cit.

- A. Cicolella, Cancer du sein, en finir avec l’épidémie. Éditions Les Petits Matins, 2016, 144 p.

- M. Négré-Desurmont, « Octobre rose » ou la non-politique du sein. Terrestres, 19 octobre 2022.

- Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, Mai 2024, 455 p.

- S. Boudia et E. Henry, Politiques de l’ignorance, op. cit.

- C. Izoard, Cancer : l’art de ne pas regarder une épidémie. Terrestres, 1er juillet 2020.

L’article Cancer et causes environnementales : Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr