26.02.2026 à 15:32

Sclérose en plaques : quand le cerveau est influencé par l’intestin

Vito Ricigliano, Neurologue et chercheur en neurologie, Université Paris-Saclay; Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Texte intégral (2074 mots)

Mieux comprendre comment le microbiote de l’intestin agit sur le cerveau pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour ralentir la progression de la sclérose en plaques, favoriser la réparation des cellules nerveuses et améliorer la qualité de vie des patients.

Et si l’un des moyens de lutter contre la sclérose en plaques se trouvait du côté de l’intestin ? Depuis quelques années, les scientifiques qui travaillent à mieux comprendre cette maladie – qui se caractérise par la destruction de la myéline, la gaine protectrice des neurones – manifestent un grand intérêt pour cet organe, généralement plus connu pour son rôle dans la digestion.

Il a en effet été découvert que le microbiote intestinal – l’ensemble des milliards de bactéries qui colonisent notre intestin – joue un rôle clé dans l’inflammation et la réparation neuronale. Ces microbes produisent des molécules qui interviennent à différents niveaux dans l’organisme : elles régulent les cellules immunitaires, telles que les lymphocytes T, soutiennent les cellules responsables de la formation de la gaine de myéline ou encore influencent le rythme circadien (cycle veille-sommeil) et le drainage des déchets cérébraux, lesquels doivent être éliminés pour maintenir un environnement sain dans le cerveau.

Ces diverses interactions permettent notamment de limiter les réactions auto-immunes, qui sont à la racine de la sclérose en plaques.

Les causes de la sclérose en plaques toujours en cours d’investigation

La sclérose en plaques est une maladie chronique du système nerveux central (cerveau et moelle épinière) au cours de laquelle le système immunitaire attaque la myéline, la gaine protectrice des neurones, ce qui génère des lésions en forme de plaques, d’où le nom de la maladie. Cette destruction entraîne des symptômes variés : fatigue, troubles moteurs, sensoriels, cognitifs, sphinctériens ou visuels.

La maladie peut évoluer par poussées (on parle alors de forme rémittente récurrente, qui représente 85 % des cas au début de la maladie) ou de manière progressive.

Historiquement, la sclérose en plaques est considérée comme résultant d’interactions complexes entre le système immunitaire et le système nerveux. Étant une maladie multifactorielle, elle est le résultat de la conjonction entre une prédisposition génétique individuelle et des facteurs environnementaux, comme le virus d’Epstein-Barr (responsable de la mononucléose), une carence de vitamine D, l’obésité, la consommation de tabac ainsi que l’inflammation intestinale. Ces dernières années, un intérêt majeur a été porté sur la contribution de l’intestin au développement de cette maladie.

Le microbiote, régulateur de l’immunité

L’intestin humain abrite plus de 100 000 milliards de bactéries réparties sur une surface de 250 à 400 mètres carrés, soit jusqu’à 10 fois plus que toutes les cellules qui constituent notre corps. Ces microbes assument plusieurs fonctions. Entre autres, ils :

protègent l’intestin contre les infections ;

aident à digérer certains aliments ;

produisent vitamines et molécules utiles (vitamine K, vitamines du groupe B, acides gras à chaîne courte…) ;

régulent le système immunitaire.

Le microbiote intestinal interagit par exemple avec les lymphocytes, des cellules qui jouent un rôle central dans l’immunité. Certains profils de bactéries promeuvent la maturation de lymphocytes favorisant l’inflammation (tels que les lymphocytes T helper 17), tandis que d’autres induisent une tolérance immunologique (en promouvant l’expansion de lymphocytes T régulateurs).

Ces interactions permettent de limiter les réactions auto-immunes (des réactions au cours desquelles le système immunitaire s’attaque au corps qu’il est censé défendre) et de protéger le cerveau.

Le microbiote intestinal module aussi l’activité de la microglie, des astrocytes et des oligodendrocytes, des familles de cellules qui jouent un rôle clé dans la défense et la réparation du cerveau.

Déséquilibre du microbiote et sclérose en plaques

Chez les patients atteints de sclérose en plaques (SEP), dans sa forme rémittente ou progressive, le microbiote est déséquilibré. On parle de « dysbiose ». On constate en particulier une diminution des populations de bactéries bénéfiques (Firmicutes, Bifidobacterium, Coprococcus, Roseburia…) et une augmentation des bactéries pro-inflammatoires (Bacteroidetes, Akkermansia, Ruminococcus…).

Cette dysbiose entraîne une baisse de la production d’acides gras à chaîne courte. Or, ces molécules sont essentielles pour équilibrer les divers sous-types de lymphocytes du système immunitaire. En effet, certains acides gras à chaîne courte produits par le microbiote traversent la barrière sanguine et atteignent le système nerveux central. Là, ils limitent l’inflammation en favorisant les lymphocytes T régulateurs et en freinant les lymphocytes T helper 17, responsables de la production de cytokines pro-inflammatoires. Ils contribuent ainsi à l’intégrité de la barrière de protection du cerveau.

Ces métabolites sont également importants pour le bon développement et le bon fonctionnement des cellules qui fabriquent la myéline (les oligodendrocytes nécessaires à la réparation de la gaine qui entoure les neurones). Une étude récente a montré qu’en cas de déséquilibre dans ces molécules, la différentiation et la maturation des cellules productrices de myéline sont bloquées, ce qui empêche donc la remyélinisation.

Certains métabolites régulent aussi l’activité de cellules « support » du cerveau essentielles à son bon fonctionnement (les astrocytes et la microglie). Ce faisant, ils réduisent la production de molécules inflammatoires et limitent les dégâts neuronaux.

À l’inverse, certaines molécules produites par des bactéries pro-inflammatoires accélèrent la destruction de la myéline et perpétuent l’inflammation chronique.

Des recherches ont aussi montré que la composition du microbiote a un impact sur la régulation du rythme circadien, l’horloge interne du corps. Les patients possédant un microbiote plus diversifié ont souvent un meilleur sommeil. Par ailleurs, la bonne régulation de cette horloge interne et la restructuration des rythmes immunologiques et métaboliques pourraient contribuer à contrecarrer la progression de la maladie.

En définitive, l’intestin agit donc comme un véritable chef d’orchestre, modulant immunité, inflammation et réparation nerveuse, et influençant la sévérité et l’évolution de la sclérose en plaques.

Alimentation : régime méditerranéen et vitamine D

L’alimentation façonne le microbiote et l’état inflammatoire de l’organisme. Adopter un régime méditerranéen – riche en fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, poissons, huiles végétales et pauvre en graisses saturées –, anti-inflammatoire, est bénéfique pour les personnes souffrant de sclérose en plaques.

Cette alimentation apporte en effet des fibres et des antioxydants qui nourrissent les « bonnes » bactéries et favorisent la production d’acides gras à courte chaîne, limitant l’inflammation et apportant un soutien aux cellules remyélinisantes. Ce type de régime est associé à moins de fatigue, une meilleure qualité de vie et une possible réduction des poussées.

La vitamine D complète ces effets : elle régule les lymphocytes T, limite l’inflammation et ralentit l’activité de la maladie. À ce sujet, l’étude française « D Lay MS » a montré qu’une supplémentation à haute dose de vitamine D diminue l’apparition de nouvelles lésions et prolonge le temps avant réapparition des symptômes de la sclérose en plaques, tout en restant bien tolérée.

Alimentation et vitamine D constituent donc des leviers concrets pour agir sur le microbiote, l’équilibre immunitaire et la réparation du système nerveux central dans le contexte de la sclérose en plaques. À ces interventions s’ajoutent en outre diverses pistes thérapeutiques basées sur la modulation du microbiote.

L’évaluation des bénéfices potentiels de la modulation du microbiote en complément aux traitements classiques de la sclérose en plaques font notamment l’objet de divers travaux. À titre d’exemple, la supplémentation en propionate (500 mg deux fois par jour) a été associée à moins de poussées et à une stabilisation du handicap.

Au-delà de la restauration du microbiote via l’alimentation, des approches comme l’emploi de prébiotiques, de probiotiques ou la restauration du microbiote sont aussi étudiées. Son impact direct sur la stimulation de la remyélinisation est actuellement étudié.

Des effets qui jouent aussi sur la qualité de vie

Le microbiote influence le quotidien des patients, en jouant sur leur niveau de fatigue, sur leur sommeil, sur leur digestion et sur leur récupération après les poussées. En consultation, nous discutons systématiquement de ce sujet dès le diagnostic de la maladie afin de fournir une prise en charge globale aux patients. Parmi les conseils pratiques à retenir :

adopter une alimentation riche en fibres et proche du modèle méditerranéen ;

baisser la consommation des aliments pro-inflammatoires, autrement dit les aliments riches en graisses saturées d’origine animale, très transformés, très sucrés ou très pimentés : charcuterie, fromages, crèmes… ;

maintenir un sommeil régulier et pratiquer une activité physique adaptée ;

limiter le stress et éviter le tabac ou l’excès d’alcool.

Certes, ces mesures ne remplacent pas les traitements médicaux, mais elles améliorent le bien-être, rééquilibrent l’immunité et peuvent contribuer à ralentir la progression de la maladie.

En définitive, un faisceau croissant d’indices montre qu’en matière de sclérose en plaques, intestin et cerveau sont étroitement liés. Favoriser l’installation et le maintien d’un microbiote diversifié permet de moduler l’inflammation, la survie des cellules productrices de myéline et le bon équilibre du système immunitaire, tout en ayant une influence positive sur le sommeil, la récupération et l’énergie quotidienne disponible.

Cette approche, intégrée aux traitements classiques, constitue pour les cliniciens un moyen de ralentir la progression de la maladie, de diminuer les handicaps qui en résultent, et d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de sclérose en plaques.

Cet article est publié dans le cadre de la Semaine du cerveau, qui se tiendra du 16 au 22 mars 2026.

Vito Ricigliano ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.02.2026 à 15:31

Municipales 2026 : le Parti socialiste peut-il tenir bon ?

Pierre-Nicolas Baudot, Docteur en science politique, Université Paris-Panthéon-Assas

Texte intégral (1869 mots)

L’échelon municipal a toujours constitué un espace clé pour le Parti socialiste (PS). Devenu largement un parti d’élus locaux, son déclin national a renforcé encore l’importance de ses municipalités. Ces dernières décennies, son assise s’y est largement construite sur une technicisation et une dépolitisation de l’action locale. Le contexte actuel devrait, pourtant, conduire à une nationalisation et à une politisation des élections de mars prochain. À quel défi le PS doit-il s’attendre ?

La municipalisation est décisive dans l’histoire du socialisme dès la fin du XIXᵉ siècle. L’action municipale est un lieu de formation pour les cadres du parti et un laboratoire pour l’ensemble du pays. Elle lui a aussi permis de constituer ses principaux réseaux, d’entretenir ses relations avec les associations, de constituer ses clientèles électorales et de rétribuer ses militants.

Lorsque, dans les années 1970, le Parti socialiste (PS) redéfinit les rapports de force à gauche et se rapproche de l’exercice du pouvoir national, l’échelon local joue toujours un rôle clé. Les années 1980 accroissent encore la municipalisation du parti : les réformes de décentralisation augmentent les budgets et le personnel à la disposition des élus locaux et renforcent la place des carrières professionnelles liées à la politique.

Progressivement, le « socialisme municipal » ne renvoie plus à une identité singulière, tant l’action locale socialiste s’est banalisée. Pour autant, cet échelon structure toujours le PS. La place des élus locaux a continuellement crû au sein du parti et les mandats locaux demeurent un enjeu central dans le fonctionnement socialiste. C’est vrai pour les élus, mais aussi pour le personnel municipal ou les collaborateurs politiques qui dépendent directement des élections.

L’effondrement du parti au niveau national dans les années 2010 a modifié l’ancrage du socialisme sur le territoire, mais il n’a pas contredit cette observation. Certes, en 2014, le PS enregistre son plus mauvais résultat lors d’un scrutin local sous la Vᵉ République. Il revient à un niveau qu’il n’avait plus connu depuis trente-cinq ans. Il perd 49 des villes de plus de 30 000 habitants qu’il dirigeait (près de la moitié), 27 villes de plus de 50 000 habitants et plusieurs villes de plus de 100 000 habitants. En 2020, il peine à se relever de cette défaite historique.

Cependant, son effondrement à l’élection présidentielle de 2017 ne l’empêche pas de conserver toutes ses métropoles, et d’en gagner même de nouvelles (Nancy, Saint-Denis, Périgueux, Bourges ou Marseille, par exemple). Il continue de dominer, à gauche, les scrutins municipaux. Alors que ses positions électorales nationales se sont largement réduites, l’échelon municipal constitue un espace de résistance – sinon de résilience – pour le PS. L’affaiblissement militant du parti amplifie ce constat, en rendant le parti plus dépendant encore de ses ressources institutionnelles.

Une hégémonie en recomposition

Les coordonnées du problème socialiste ont cependant évolué. Les scores réalisés dans certaines métropoles ne doivent pas masquer l’érosion profonde de ses ancrages dans de nombreux territoires et la perte de villes, comme Metz, ou de certains bastions. Comme l’indiquait le cas de Nevers en 2014, le socialisme des villes moyennes s’est par endroit largement essoufflé, sur fond de déclin urbain (baisse démographique, crise économique, croissance de la précarité…) et de mobilité des catégories sociales qui lui étaient le plus favorables. Comme l’observe le géographe Achille Warnant :

« Alors qu’en 1977 la “vague rose” était d’abord l’affaire des villes moyennes, la “vague rose et verte” de 2020 est davantage l’affaire des métropoles. »

L’affaiblissement du PS l’a, de plus, rendu plus dépendant encore de ses partenaires, écologistes en particulier. Dès 2014, s’il domine encore la gauche, son hégémonie tend à se réduire : 69,3 % des mairies de gauche sortantes étaient contrôlées par le PS avant l’élection, contre 60,2 % après. En 2020, dans les villes de plus de 30 000 habitants, les scores de la gauche au premier tour se stabilisent par rapport à 2014, mais ceux du PS continuent de décliner : 36 % en 2008, 25,4 % en 2014 et 16,5 % en 2020. Le PS conserve ses principales zones de force au second tour, mais il le doit essentiellement à un renforcement de son alliance avec les écologistes auxquels il concède de plus en plus de place dans les accords.

Une gauche divisée

Le PS aborde les élections municipales de 2026 après avoir refusé de censurer le gouvernement Lecornu – contrairement aux autres partis de gauche. Il a acté les désaccords stratégiques au sein de son camp, espérant cultiver l’image d’un parti « responsable ». L’importance prise dans le débat public par ces désaccords et les tensions afférentes sont de nature à se répliquer sur le jeu municipal.

Cela vaut d’autant plus que, contrairement aux derniers scrutins, LFI investit l’élection en présentant des candidats dans de nombreuses villes. Le mouvement mène campagne sur la « rupture », y compris avec les édiles socialistes. Ceux-ci rejettent majoritairement, en retour, toute idée d’alliance avec LFI. La proximité de l’échéance présidentielle, en 2027, ne peut qu’attiser cette rivalité.

Dans les villes gérées par les socialistes, cette situation pourrait accentuer la politisation de l’élection et cliver l’électorat de gauche. Cela devrait en particulier s’observer dans les villes de petites couronnes métropolitaines et dans les grandes villes. LFI y obtient ses meilleurs scores et peut espérer puiser dans le réservoir électoral socialiste. Le PS pourrait perdre à cette occasion certaines des grandes villes qu’il dirige – comme Lille, Paris ou Rennes – où des listes insoumises pourraient se maintenir au second tour. Outre les municipalités, c’est également la présidence de certaines de ses métropoles que le PS pourrait être contraint d’abandonner.

La capacité du PS à nouer des alliances, avec les écologistes en premier lieu, sera donc décisive. En retour, le parti pourrait être contraint de concéder plus de places encore à ces alliés.

2026 : une tension entre nationalisation et dépolitisation ?

Les politistes Jean-Yves Dormagen et Stéphane Fournier accréditent la thèse d’une politisation du scrutin municipal dans les grandes villes. Ils font l’hypothèse d’une « polarisation “écologico-identitaire” ». Elle serait appuyée par les politiques progressistes et écologiques des municipalités de gauche et par le « backlash culturel anti-écologiste et sécuritaire » qu’oppose la droite. Elle se manifesterait par la critique des rénovations urbaines destinées à adapter davantage les villes au changement climatique et par des attitudes conservatrices et identitaires. Certes, les grandes villes, où les jeunes et les diplômés favorables à la gauche sont très présents, sont portées à gauche. Mais, la politisation de ces thématiques pourrait mobiliser l’électorat de droite – pour qui elle s’articule à un sentiment décliniste.

Elle pourrait également cliver l’électorat de gauche. La réaction face au changement climatique suscite par exemple certains désaccords, comme sur les zones à faibles émissions (ZFE) que LFI propose de suspendre pour ne pas faire porter aux classes populaires le poids des politiques environnementales. Il en va de même des modalités de lutte contre les discriminations, dont LFI a fait l’un de ses thèmes de campagne. L’électorat de gauche pourrait ainsi se diviser sur ces thèmes, en particulier entre les offres politiques du PS, des écologistes et de LFI.

L’enjeu est donc sans doute moins de savoir si les grandes villes continueront de voter à gauche que de savoir si les socialistes seront en mesure d’en bénéficier. De même, dans les villes qu’il ne dirige pas, rien n’indique que le PS puisse tirer un profit mécanique de cette politisation : soit parce que, comme à Lyon ou à Caen, les écologistes semblent mieux placés pour le faire ; soit parce que, comme à Toulouse, la droite a investi la question de l’adaptation des villes au changement climatique. C’est d’autant plus vrai que, dans l’opposition, le PS peine à fidéliser des électeurs. En témoigne le fait que les villes de plus de 100 000 habitants perdues en 2014 au profit de l’UMP n’ont pas, depuis, été reconquises.

Si le scrutin venait à être nationalisé dans les grandes villes, il pourrait contrevenir à la trajectoire des municipalités socialistes. Celles-ci se sont épanouies autour d’un brouillage politique produit par la technicisation et la dépolitisation du discours municipal. Si les élus socialistes nationaux peuvent espérer tirer profit de leur attitude à l’égard du gouvernement, les élus locaux sont peu impliqués dans la vie politique nationale. Pour minimiser l’empreinte du débat national, ils pourraient être incités à prolonger ces attitudes passées : valoriser leur enracinement local et mettre à distance leur affiliation partisane.

Pour autant, la question du leadership à gauche restant ouverte et l’élection présidentielle de 2027 se profilant, les résultats des grandes villes feront inévitablement l’objet d’une extrapolation nationale. Quoi qu’il en soit, les répercussions de la vie politique nationale sur les élections municipales risquent de prolonger encore la marginalisation des enjeux locaux observée lors des scrutins précédents.

Pierre-Nicolas Baudot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.02.2026 à 15:29

Rire du malaise : la « cringe comedy », nouveau manuel de savoir-vivre ?

Carine Farias, Associate Professor in Entrepreneurship and Business Ethics, IÉSEG School of Management

Texte intégral (2161 mots)

Tant sur les réseaux sociaux que dans les séries télévisées, le contenu « cringe », visant à provoquer le rire par le malaise, est devenu un phénomène culturel. Preuve de son foisonnement, le dictionnaire Robert a fait admis en 2019 le mot « malaisant » utilisé par le public français en référence à ce type de contenus. Mais pourquoi la « cringe comedy », genre cinématographique fondé sur un comique ambivalent imprégné de gêne et frôlant la moquerie, est-il si populaire aujourd’hui ?

Le terme anglais « cringe » évoque un mouvement de recul, ce réflexe de se recroqueviller face à une situation embarrassante. C’est justement sur cette réaction physique et émotionnelle ambivalente mêlant l’embarras, la gêne et la répulsion, que repose la cringe comedy.

La cringe comedy est un genre hybride mêlant drame et humour, qui mise sur le malaise pour provoquer le rire. Depuis deux décennies, il s’est imposé sur nos écrans avec la diffusion de séries comme The Office, Curb Your Enthusiasm, ou encore The Curse. Il s’appuie sur des procédés filmiques donnant une impression de moments pris sur le vif, pour mettre en scène des maladresses sociales.

Si certains chercheurs voient les prémices de la cringe comedy dans l’émission « Saturday Night Live » diffusée dès 1975 aux États-Unis, c’est la série britannique The Office (2001) qui fixe les codes esthétiques du genre. Sous couvert d’un faux reportage de la BBC, cette série montre le quotidien des employés d’une petite usine de fabrication de papier dont le patron, protagoniste central, est persuadé d’être drôle et sympathique, alors qu’il génère l’embarras de ses employés. Forte de son succès, cette série réalisée par Ricky Gervais et Stephen Merchant a été adaptée dans 16 pays, dont les États-Unis par NBC.

De nombreuses productions repoussant les limites du supportable ont suivi. Par exemple, le comédien, scénariste et producteur canadien Nathan Fielder a fait du malaise le ressort principal de ses productions audiovisuelles. De Nathan For You à The Rehearsal en passant par The Curse, il brouille volontairement les frontières entre réalité et mise en scène. Ses formats alambiqués et dérangeants placent les spectateurs dans une position inconfortable où ils ne savent plus s’ils doivent rire ou détourner le regard.

Cet essor est indissociable de la multiplication des vidéos virales qualifiées de malaisantes sur les réseaux sociaux. Imprégnées de la culture railleuse voire haineuse des trolls, ces vidéos capturant des faux pas ou des comportements décalés ont participé à faire de la cringe comedy un phénomène culturel de masse.

L’esthétique du malaise

La cringe comedy repose sur une grammaire audiovisuelle et narrative bien précise, qui rompt avec les codes classiques de la fiction. L’esthétique du malaise repose d’abord sur des protagonistes à la moralité complexe et nuancée, tel que l’égocentrique et misanthrope Larry, dans Curb Your Enthusiasm. Loin des héros inspirants, ces personnages ont des comportements souvent discutables, enchaînant les maladresses sociales en abordant régulièrement des sujets tabous. On les déteste autant qu’on les plaint : bien que pitoyables, leur vulnérabilité les rend étrangement attachants.

Le malaise est amplifié par des filtres éditoriaux qui injectent du réalisme dans la temporalité des interactions sociales scriptées. Les interactions traînent ainsi en longueur, incluant souvent de longs et troublants silences ainsi que des dialogues superflus. L’absence quasi systématique de musique de fond renforce ce réalisme. Dénué d’effets sonores, ce format n’offre pas de guide à l’interprétation des scènes, laissant les spectateurs dans une ambiguïté émotionnelle. Tout cela laisse à la gêne le temps de s’installer.

Enfin, l’esthétique de la cringe comedy repose souvent sur une caméra volontairement imparfaite. En feignant l’amateurisme – plans tremblants, zooms brusques et cadrages serrés sur les visages – la réalisation donne l’impression d’enregistrements pris sur le vif, accentuant l’impression de réalisme et d’authenticité des maladresses sociales mises en spectacle.

La cringe comedy : un outil normatif ?

Si nous éprouvons une telle fascination pour le malaise, c’est certainement à cause de sa portée normative. En observant et en qualifiant les agissements des autres comme des faux pas, nous identifions et (re)définissons collectivement les frontières de l’acceptable, de l’audace et du ridicule.

Les travaux du sociologue Erving Goffman peuvent éclairer cette dynamique. Selon lui, nous jouons tous des rôles en société, qui dépendent du contexte dans lequel on se trouve. Afin que les interactions sociales soient fluides, nous adaptons sans cesse notre comportement aux attentes codifiées des autres et de notre environnement. Les maladresses sociales émergent lorsque nous ne parvenons pas à décrypter ces attentes.

La cringe comedy se nourrit de ces transgressions aux codes du savoir-vivre. En mettant en scène des maladresses sociales, la cringe comedy nous rappelle à l’ordre. Le malaise renforce les normes sociales en nous (ré)apprenant, par un rire ambivalent, les règles de la bienséance. Cela nous amène à désapprouver ensemble les comportements condamnables.

Loin d’une leçon de morale rationalisée, ce processus normatif est avant tout une réaction viscérale qui intervient directement dans notre corps. Pour Johnathan Logan Smilges, chercheur en langue et littérature anglaise, le malaise est un réflexe émotionnel culturellement conditionné qui témoigne de notre lien viscéral et affectif aux normes sociales. En d’autres termes, c’est l’expérience du politique exprimée dans et par le corps. D’autres expériences artistiques font appel à cette viscéralité du politique. C’est ce qui se joue lorsque Lionel Richie se dit « mortifié » devant la prestation musicale décalée et dérangeante de Sophie Powers dans l’émission American Idol. Dans l’art contemporain, un nombre croissant d’artistes génèrent le malaise, perçu comme émotion phare de notre époque, pour questionner nos pratiques socioculturelles à l’ère des réseaux sociaux.

Dans ce contexte, le rire provoqué par le malaise est ambivalent, à mi-chemin entre embarras et répugnance. Il s’apparente à un rire nerveux qui libère des émotions négatives liées à la gêne que l’on ressent par procuration pour autrui. Oscillant entre mépris et empathie, on finit par ressentir un certain confort à observer l’inconfort des autres : tant que nous restons spectateurs distants, on se rassure sur notre capacité à ne pas commettre de tels impairs.

Le potentiel politique du malaise

Malgré sa portée normative, la cringe comedy peut néanmoins ouvrir des espaces réflexifs, de par ses codes audiovisuels particuliers. La gêne surgit souvent lorsque des sujets et comportements tabous sont abordés sans tact ni nuances, dans une atmosphère brute et minimaliste (absence de musique, silences prolongés, etc.). En nous privant des filtres éditoriaux qui guident habituellement notre interprétation, la cringe comedy déstabilise et nous pousse à une participation active. C’est seul que le spectateur doit interroger ses propres limites morales en se demandant : « Dois-je rire, me moquer ou me révolter ? »

D’autre part, les séries de cringe comedy déconstruisent les idéaux de la perfection en célébrant des antihéros ordinaires et imparfaits. Ils nous rappellent avec une sincérité désarmante que l’erreur est humaine. Loin des standards de la perfection, la mise en avant de la vulnérabilité peut libérer les spectateurs d’une certaine pression sociale. Représenter des hommes vulnérables et maladroits dans The Office ou The Curse par exemple, peut bousculer les attentes genrées d’assurance et de performance souvent imposées aux hommes. De même, les protagonistes féminines de Fleabag ou Girls enfreignent continuellement des tabous sociaux. Ces séries sont vues comme des outils de réflexions politiques qui questionnent les attentes traditionnelles de la féminité. Aujourd’hui, revendiquer notre vulnérabilité, nos imperfections et même une esthétique « cringe » peut devenir un acte politique : en s’autorisant à créer le malaise, on remet en question la rigidité des normes sociales.

Mais attention, le « cringe » oscille toujours entre empathie et mépris : nous ne ressentons pas toujours le malaise avec les personnages, mais souvent à leur dépens. Il est donc crucial de se demander qui s’autorise à rire de qui ? Si la cringe comedy reste produite par et pour les groupes dominants, elle risque de renforcer les stéréotypes et les rapports de force existants, au lieu de les subvertir.

Le potentiel subversif de la cringe comedy s’exprime pleinement lorsque les minorités façonnent le script afin que l’on ressente le malaise de leur point de vue, face aux normes des groupes dominants. Les performances de l’humoriste britannique Laurence Clark illustrent bien cette dynamique. Dans ses sketchs en caméra caché, il montre les réactions malaisantes des passants face à son handicap. En commentant ces scènes lors de ses spectacles, il pousse le public à réfléchir de manière critique à leurs propres réactions, pour les amener à questionner les représentations normées des handicaps.

Entre outil normatif et levier subversif, la cringe comedy nous prouve qu’en riant du malaise nous dessinons, un silence gênant après l’autre, les contours de notre vivre-ensemble.

Carine Farias ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.02.2026 à 15:29

D’un signal de qualité à une contrainte compétitive : le système des AOC fonctionne-t-il encore ?

Jean-Marie Cardebat, Professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et Professeur affilié à l'INSEEC Grande Ecole, Université de Bordeaux

Texte intégral (1815 mots)

Quarante millions d’euros ont été débloqués par l’Union européenne pour aider la filière vinicole. Au-delà des enjeux financiers, le secteur souffre aussi des blocages inhérents au système des AOC. Longtemps protectrice, les appellations d’origine contrôlée étaient une garantie de qualité. Elles deviennent une entrave à l’adaptation, alors que le marché s’est mondialisé et le climat déréglé.

Entre des fêtes de fin d’année marquées par les barrages routiers des agriculteurs, le salon Wine Paris et maintenant celui de l’agriculture, la France vit depuis deux mois au rythme de son secteur agricole. Jadis dominant et grand pourvoyeur de devises, ce secteur s’étiole depuis plusieurs années. Si les accords commerciaux cristallisent aujourd’hui les débats sur les difficultés des agriculteurs, ils ne peuvent expliquer ce déclin à eux seuls. Les oppositions radicales sur le Mercosur, aujourd’hui, et, demain, sur l’accord de libre-échange avec l’Inde, pourraient au contraire nous éloigner d’une nécessaire remise en question interne.

Parmi les causes structurelles du déclin du secteur agricole, il en est une qui s’apparente pourtant à une force historique : les appellations d’origine contrôlées (AOC). Loin du bruit médiatique, la critique du système des AOC devient une litanie persistante dans le secteur agricole. Le vin mérite un examen particulier, car c’est dans cette filière qu’a été créé ce système d’appellations d’origine contrôlée dans les années 1930. Aujourd’hui, la filière possède le plus grand nombre d’AOC dans notre pays. L’image d’une AOC perçue comme un signal de qualité vecteur de vente glisse insidieusement vers celle d’un système sclérosé imposant des contraintes empêchant les viticulteurs de s’adapter aux changements nécessaires de l’époque.

À lire aussi : AOC viticoles : quand le terroir crée de la valeur

Trois défis à relever

Or ces changements représentent des défis majeurs : l’adaptation au changement climatique, l’évolution des attentes des consommateurs ou encore la dilution du signal qualité face à la multiplication d’AOC inconnues du grand public. Sur ces trois points, la filière et les pouvoirs publics (l’Institut national de l’origine et de la qualité, INAO) doivent rapidement créer les conditions de l’adaptation. Le sujet est sur la table mais les freins au changement sont puissants malgré la crise actuelle que traverse la filière.

Historiquement, l’AOC protège contre la contrefaçon et évite la tromperie consistant à vendre du vin provenant d’une autre région, moins chère. L’AOC s’est donc imposée comme un signal de qualité. En garantissant une origine, l’AOC défend aussi un goût, un particularisme lié au terroir. On parle alors de typicité du vin. Les vins jugés non typiques d’une appellation, par un comité de dégustation local composé de professionnels, ne peuvent pas recevoir le droit de vendre sous l’appellation.

Un cahier des charges très précis

Au-delà même du goût et des aspects organoleptiques, il faut respecter un cahier des charges extrêmement précis sur le plan viticole. Les cépages autorisés, l’espacement des pieds de vigne, leur taille, le droit à irriguer, les types de vins (couleur, vins effervescents), le rendement maximum autorisé, etc., sont dictés par l’AOC qui est gouvernée par les professionnels eux-mêmes sous l’égide de l’INAO. Les règles sont nombreuses, strictes et largement figées. C’est là que le bât blesse. Le vigneron qui veut évoluer et s’adapter aux défis actuels peut être contraint de sortir de l’AOC.

De plus en plus le font et vendent leurs bouteilles en « Vin de France ». Ainsi, l’emblématique Château Lafleur s’est retiré en août 2025 de l’AOC Pomerol, l’une des plus prestigieuses du monde, plongeant la filière vin dans la stupeur. La justification venait de la volonté d’irriguer les vignes face au réchauffement climatique et aux épisodes récurrents de sécheresse.

On comprend que l’arbitrage des vignerons entre les gains et les coûts de l’AOC évolue rapidement au détriment des appellations. Plusieurs études académiques publiées récemment nous permettent de comprendre pourquoi. D’un côté, les gains s’amenuisent. Un article récent montre que trop d’AOC morcelées dissolvent le signal de qualité.

Limites cognitives

Le consommateur ne peut pas mémoriser un ensemble d’information aussi conséquent. Il existerait ainsi un nombre et une taille d’AOC optimaux. Rappelons qu’il existe plus de 2 200 AOC dans le monde et plus de 350 en France. Dans la même veine, une autre étude démontre que le consommateur opère des regroupements sémantiques : des AOC avec des noms proches lui apparaissent équivalentes. Le consommateur pratique donc, quand cela est possible, un tri. Au fond, il resterait sensible à l’origine mais à des échelles plus macroscopiques (pays, région), limitant ainsi son encombrement cognitif. Ces études indiquent finalement que le signal qualité se dissout avec la progression du nombre d’AOC.

De nouveaux signaux de qualité

Autre facteur d’amenuisement du gain de l’AOC, le signal de qualité qu’il envoie est aujourd’hui concurrencé par d’autres signaux qui apparaissent plus clairs et plus lisibles aux yeux du consommateur. Il s’agit, d’une part, de la note donnée par d’autres consommateurs sur des applications dédiés (type Vivino) ou de celles donnée par les experts. L’information se trouve très facilement sur Internet.

Et il s’agit, d’autre part, de la marque. La concurrence des nouveaux pays producteurs de vins a vu émerger des marques fortes, reconnues par les consommateurs et agissant comme un signal de qualité. On parle de confiance dans la marque. Souvent ces marques mettent en avant des cépages qui sont peu nombreux et facilement assimilables à un goût pour le consommateur. Entre, notes, marques et même cépages, l’AOC n’est donc plus qu’un signal parmi d’autres. Et, qui plus est, un signal qui parle de moins en moins à un consommateur mondialisé n'ayant strictement aucune connaissance des subtilités des AOC.

Baisse de la productivité et de la rentabilité

Si les gains de l’AOC s’estompent, les coûts, en revanche, augmentent très sensiblement. Ils sont de deux natures. L’inertie du cahier des charges des AOC empêche une adaptation rapide au changement climatique. Or celui-ci pèse sur les rendements viticoles depuis 2019. Les évènements extrêmes sont en cause (pluie diluvienne, grêle, gel tardif, sécheresse). Il existe des moyens de s’en prémunir et la recherche avance dans ce domaine, mais l’adoption de ces innovations semble plus lente que l’innovation elle-même finalement. En attendant, la productivité se réduit et la rentabilité des exploitations baisse.

L’inertie des cahiers des charges des AOC pèse aussi sur l’adaptation aux attentes des consommateurs. Celles-ci se portent vers les vins plus légers, le blanc, les pétillants, le sans alcool. Il est parfois impossible de produire de tels vins dans le cadre des AOC. Certaines AOC s’empêchent de surfer sur les tendances du marché au nom de la tradition et de la typicité. Cela peut s’entendre car le vin est dépositaire d’une culture et d’un savoir-faire traditionnel. Néanmoins, certaines AOC du Sud-Ouest combinent la tradition avec une évolutivité forte des règles de production, non sans un certain succès, ce qui porte à réflexion.

Un début de réflexion

Or cette réflexion débute enfin. Un débat sur la simplification des AOC s’est engagé depuis janvier 2026 dans la filière. Il sera intéressant de voir jusqu’où les professionnels sont eux-mêmes prêts à s’engager. Sont-ils prêts à réduire drastiquement le nombre d’AOC, par exemple, pour redonner de la visibilité aux consommateurs ? Car, au-delà de la simplification, il est également urgent de réfléchir à la valorisation de l’origine sur des échelles géographiques plus larges. Il est aussi important d’élargir le cahier des charges aux dimensions environnementale et œnotouristique. Il est urgent, enfin, de poser une stratégie nationale pour promouvoir le vin de France à l’export, ce que font les italiens par exemple, dans une approche macroscopique de l’appellation.

En bref, il faudra être innovant, certainement, et sans doute disruptif. Car l’innovation est aujourd’hui l’apanage des « vins de France ». Cette catégorie qui montre un dynamisme impressionnant dans un contexte de crise devrait faire réfléchir la filière comme les pouvoirs publics lors des débats qui viennent de s’ouvrir sur la simplification des AOC.

Président de la European Association of Wine Economists

26.02.2026 à 15:27

Le « rôle prophétique » de l’Église catholique face à la crise en RDC : fake news, polarisation et controverses

Annélie Delescluse, Socio-anthropologue, FNRS/Université de Liège, Université de Liège

Texte intégral (3261 mots)

Le 24 décembre 2025, lors de la messe de minuit, l’archevêque de Lubumbashi (le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo) a prononcé une homélie à teneur très politique, comprenant des reproches véhéments à l’encontre du gouvernement de Kinshasa. Peu après, une fake news annonçant sa suspension s’est propagée sur les réseaux sociaux. Cet épisode en dit long à la fois sur le clivage Est-Ouest dans le pays, sur les tensions entre le gouvernement et l’Église catholique, et sur l’impact que les réseaux sociaux ont aujourd’hui sur la société congolaise.

Cet article a été co-écrit avec Marcel Ngandu Mutombo. Professeur d’histoire à l’Université de Lubumbashi, ses travaux portent principalement sur la vie sociale, les mouvements sociaux et les relations intercommunautaires au Katanga, thématiques auxquelles il a consacré plusieurs ouvrages.

En République démocratique du Congo, les relations entre l’Église et la politique ont été de longue date marquées par une tension permanente entre collaboration et confrontation, de la période coloniale où l’Église accompagnait l’État, au régime autoritaire de Mobutu Sese Seko où elle est devenue une voix critique, jusqu’aux crises récentes sous Joseph Kabila, où elle s’est imposée comme médiatrice et autorité morale influente dans le débat démocratique. Aujourd’hui, les Églises catholiques et protestantes proposent une initiative controversée qui permettrait de mettre fin à la guerre qui déchire le pays depuis plus de trente ans tout en refondant le lien social et politique en RDC.

Le 13 janvier 2026, un post intitulé « Séisme au sein de l’Église catholique (RDC) » circule sur les réseaux sociaux congolais. Le message annonce la suspension de Mgr Fulgence Muteba, président de la Conférence nationale épiscopale du Congo (CENCO), une institution religieuse qui joue un rôle crucial en RDC comme autorité morale et spirituelle, mais aussi comme médiatrice lors des crises politiques.

Le lendemain, l’archidiocèse de Lubumbashi publie un communiqué dénonçant cette fausse information, appelant les fidèles à pardonner aux « frères égarés qui ne comprendraient pas le fonctionnement de l’Église catholique, ni ses structures institutionnelles » alors que « le pays s’efforce de trouver des voies de sortie de crise ».

Rappelons que les récents accords signés à Doha en novembre 2025 et à Washington en décembre de la même année n’ont réussi ni à faire taire les armes ni à mettre un terme à l’occupation des villes de Goma et de Bukavu par la rébellion (coalition entre l’AFC/M23 et l’armée rwandaise).

Or cette fake news survient moins d’un mois après une polémique suscitée par l’homélie prononcée par l’archevêque métropolitain lors de la messe de la nuit de Noël dans la cathédrale de Lubumbashi. Elle est à relier de façon plus globale aux différentes controverses autour du « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble » mis en place par la CENCO et l’Église du Christ au Congo (ECC). Comment ce pacte est-il perçu par les membres du clergé et par les fidèles catholiques ? Et que révèlent ces polémiques sur l’institution et sur la bataille de l’information qui se déroule au sein dans la société congolaise ?

La messe de Noël

Dans son homélie du 24 décembre, Mgr Muteba peint un tableau sombre de l’état du pays, en proie au pillage de ses ressources. Il cite ces propos du Pape François, tenus en 2023 : « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo ! Retirez vos mains de l’Afrique ! Arrêtez d’étouffer l’Afrique, ce n’est pas une mine à dépouiller ou un terrain à piller ! »

Enfin, il interpelle les fidèles sur les accords signés entre Kinshasa et les États-Unis, leur demandant s’ils savent que ces derniers ont été signés pour une durée de 99 ans :

« Il est inimaginable de gager ou de brader les minerais de toute une nation pour sauver un régime ou un système politique. De toute évidence, cela revient à sacrifier le développement de la population et à confisquer le bonheur des générations à venir. »

À la fin de l’homélie, quelques applaudissements se font entendre, mais l’atmosphère s’est alourdie. Le lendemain, les réactions des fidèles sont mitigées. Sur WhatsApp, les critiques fusent : « C’est pas une homélie de Noël ça » ; « Déjà, la cathédrale n’était pas pleine » ; « Les gens ne le supportent plus » ; « Hier, il n’était pas du tout dans la célébration… à part sa haine ».

Interrogés sur le parvis de l’église, d’autres voix défendent l’archevêque, qui aurait eu le courage de dire la vérité. Pour Kevin (33 ans, servant de messe), ceux qui critiquent l’archevêque sont des fanatiques du parti présidentiel (affiliés ou sympathisants de l’Union pour la démocratie et le progrès social, l’UDPS). Il dénonce la mauvaise gestion du pays – une critique du régime qui prend une coloration particulière dans l’ex-province du Katanga, fief des principaux opposants au régime.

De plus, l’homélie survient dans un contexte de fortes tensions dans la ville minière de Kolwezi (manifestations, affrontements violents, morts) suite à une décision administrative limitant l’accès des mineurs artisanaux aux marchés de traitement et de vente. Parallèlement à ce climat d’insécurité sociale, des accusations, soupçons et procédures judiciaires qui portent sur des enrichissements illicites dans les carrés miniers de la région pèsent sur des proches du président Félix Tshisekedi.

Deux jours après l’homélie, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya parle de « contre-vérités » au sujet de la durée du contrat signé et verse lui aussi dans le registre spirituel en citant le verset biblique d’Éphésiens 4 :25 : « Renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. »

Mgr Muteba représente une génération d’évêques congolais hautement formés, combinant rigueur académique en théologie morale et engagement pastoral dans la sphère publique, dans la continuité de la tradition d’intervention sociale de l’Église catholique en RDC. Depuis qu’il est archevêque de Lubumbashi, il influence fortement l’espace politique local en dénonçant la gestion des ressources minières et la pauvreté du peuple katangais, malgré la richesse de son sous-sol.

Interviewé en juillet 2025, il relie directement une tentative d’enlèvement de la garde républicaine dont il a été victime en 2023 à l’initiative de réconciliation qu’il avait initiée en 2022 entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, les deux poids lourds politiques de la région.

Dans un contexte de migrations internes et de tensions communautaires, l’Église locale avait fait du « vivre ensemble » un axe pastoral central (le thème de l’année liturgique 2021-2022) en organisant un Forum sur la réconciliation entre les Katangais et un Colloque sur le vivre ensemble. Pour les Lushois (habitants de Lubumbashi) interrogés, la première initiative était la bienvenue afin de réconcilier les Katangais fragilisés par le redécoupage territorial et la fin de l’unité administrative du Katanga.

L’ascendance morale de l’Église sur la société congolaise lui donnerait la légitimité de traiter des affaires publiques : c’est le « rôle prophétique » de l’Église catholique, une expression régulièrement utilisée par les fidèles.

Le Pacte social

Cette orientation dite prophétique s’est prolongée à l’échelle nationale et régionale avec le lancement, début 2025, du Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, porté conjointement par les Églises catholique et protestante, dans un contexte de recrudescence du conflit en Ituri et dans les Kivus.

Cette initiative propose un dialogue inclusif avec la rébellion armée, les forces politiques et celles issues de la société civile pour trouver une sortie de crise et réformer l’État congolais. Mais en dépit de sa bonne réception à l’international (ONG internationales de paix et de médiation, chancelleries occidentales et milieux diplomatiques) et de l’espoir qu’elle a suscité au sein de la société civile congolaise, notamment dans les Kivus, elle ne fait pas forcément l’unanimité.

Ces divergences ne sont pas perceptibles au niveau du clergé local de Lubumbashi. Les prêtres et religieuses interrogés disent avoir été informés en amont, avoir prié pour sa bonne réalisation et ne pas être surpris des consultations menées à Goma ou à Kigali. L’argument est pragmatique : le pays étant acculé militairement, il n’y aurait pas d’autre solution que d’ouvrir des canaux de négociation pour arrêter l’effusion de sang. Cette position coïncide avec celles d’une partie de l’opinion internationale et de plusieurs figures de l’opposition.

Au niveau de la société civile, la première critique est liée à l’ingérence politique. Des voix questionnent l’efficacité de l'initiative et soupçonnent les évêques d’avoir un agenda politique caché. Des désaccords s’expriment sur le financement du Pacte social et sur les voyages de ses membres. Certains minimisent les soutiens extérieurs et insistent sur l’esprit du projet, tandis que d’autres rappellent que l’origine des appuis (y compris rwandais) est devenue un point de contestation majeur.

La lecture de la guerre est elle-même polarisée : des enquêtés relativisent les violences des rebelles en opposant leurs pratiques à celles des milices alliées aux Forces armées de la République démocratique du Congo, voire décrivent l’occupation comme productrice d’« ordre ». À l’inverse, d’autres jugent la démarche du Pacte social incompréhensible si elle passe par Kigali : ils y voient une normalisation de l’agresseur présumé et une contradiction avec les appels pontificaux à « ôter les mains du Congo ».

Si à l’époque de Kabila, les évêques engagés dans la contestation et la médiation étaient qualifiés d’« extrémistes » ou d’« opposants », l’Église ayant joué un rôle majeur dans la mobilisation pour lui faire quitter le pouvoir en 2018, un pas a été encore franchi : sous Tshisekedi, ces derniers sont qualifiés de « traîtres », de « rebelles » et même de « diables en soutane » tandis que des images circulent sur les réseaux sociaux pour nourrir la polémique (poignée de main entre Mgr Muteba et Paul Kagame, sourire et bénédiction de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) devenu leader du mouvement rebelle AFC/M23).

Une des explications avancées par les sympathisants du pouvoir de Kinshasa aux critiques formulées à leur encontre par les hommes d’église est la décision, prise en 2019, de rendre l’enseignement primaire gratuit, ce qui aurait provoqué une perte financière pour l’Église catholique. Une autre est le tribalisme. Serge (42 ans, avocat) a quitté l’Église lorsque l’initiative du Pacte Social a été présentée aux fidèles :

« L’archevêque est dans une posture d’un homme politique, il est plus politique que religieux. Il est membre de l’opposition radicale contre le pouvoir en place. Le mal est dans l’Église. »

Pour ce dernier, l’opinion de l’archevêque est façonnée par la haine tribale et non portée par des raisons objectives vis-à-vis de l’appareil d’État congolais. Il fait ici référence à la tension entre Katangais et Kasaïens qui se trouve réactivée par l’élection d’un président kasaïen en 2018 et par l’arrivée massive des migrants kasaïens dans les 4 provinces de l’ex-Katanga.

Comme une bonne partie de la classe politique affiliée à l’UDPS, ce témoin qualifie les Katangais de traîtres acquis au gouvernement rwandais. Deux prêtres congolais interrogés en France soupçonnent certains évêques d’avoir été corrompus par les membres de la rébellion politico-militaire. Pour d’autres, la raison du soutien plus ou moins avoué de membres de la CENCO à la rébellion n’est pas économique mais plutôt morale ou idéologique. Benoît (68 ans, professeur) estime ainsi que « le Rwanda domine psychologiquement beaucoup de personnes parmi les élites congolaises ».

Ceux qui ne sont pas corrompus « pêcheraient » par naïveté et par soif du pouvoir, plusieurs d’entre eux avouant aimer la politique ou avoir hésité entre la vocation religieuse et une carrière politique ou militaire. Un autre fidèle laisse entendre que dans le contexte de redécoupage territorial et de perte de l’unité administrative et de l’identité katangaise, Mgr Muteba cherche à devenir le leader qu’ont pu incarner autrefois Gabriel Kyungu wa Kumwanza (mort en 2021) ou Moïse Katumbi, aujourd’hui en exil.

Une tension palpable

Que retenir de ces polémiques ? Sur le continent africain, l’Église catholique a souvent joué un rôle de médiation clé en période de stabilisation ou de guerre, de crise post-électorale ou encore lors des tensions post-apartheid en Afrique du Sud. Dans différents contextes, les initiatives du clerge étaient souvent ciblées et acceptées par les parties, voire mandatées par le gouvernement. En RDC, la crise est politique, sociale et institutionnelle, donc plus diffuse – et l’ambition du Pacte ECC-CENCO est très large, ce qui fait à la fois sa force et sa principale fragilité.

Ces controverses révèlent toutefois deux dynamiques majeures. D’un côté, une polarisation de l’opinion publique entre deux camps supposés : les pro-régime qui se qualifient de patriotes, et ceux soupçonnés d’être pro-M23-Rwanda. À Lubumbashi, ce clivage s’observe parmi les fidèles catholiques et revêt une coloration ethnico-régionale entre Kasaiens et Katangais. De l’autre, la désinformation comme arme politique.

En RDC comme ailleurs, la guerre n’est pas seulement militaire ; elle est aussi informationnelle, et les réseaux sociaux sont devenus le principal champ de bataille politique. L’absence de contrôle des énoncés diffusés sur WhatsApp pose, à cet égard, une question centrale, les agences de fact-checking congolaises se concentrant davantage sur les contenus diffusés sur TikTok et Instagram.

Annélie Delescluse ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.02.2026 à 11:29

Le droit civil n’aime pas les chats, mais il aime la responsabilité

Jordy Bony, Docteur et Professeur en droit à l'EM Lyon, EM Lyon Business School

Texte intégral (2721 mots)

Quand le chat, malgré sa liberté légendaire, se heurte à un adversaire aussi têtu que le Code civil, quand un plaignant obtient, outre des dommages et intérêts, le versement d’une astreinte financière de 30 euros chaque fois que le félin domestique de sa voisine entrera dans son jardin, cela donne un jugement qui fait beaucoup jaser médiatiquement, mais qui n’est pas du tout surprenant quand on regarde ce que dit le droit.

Le Code civil n’aime pas les chats parce qu’ils sont indisciplinés, imprévisibles et libres, trois qualités que le droit supporte mal. En revanche, il aime la responsabilité, car elle permet de réparer sans juger.

Retour sur une actualité surprenante datant de 2025 : une propriétaire de chat a été condamnée à payer 1 250 euros à son voisin pour des dégradations causées par son animal. Si cette décision a suscité beaucoup d’émoi, elle permet aussi de mieux comprendre une logique du droit civil méconnue du grand public, celle de la réparation sans faute du fait de l’animal, et, de façon plus globale les enjeux juridiques concernant le statut de nos compagnons domestiques.

Les faits et la décision de justice

En l’espèce, une propriétaire de chat vivant dans une maison individuelle laissait son animal circuler librement à l’extérieur. À plusieurs reprises, le chat s’est introduit dans la propriété voisine, où il a causé diverses dégradations, notamment dans le jardin et les aménagements extérieurs. Malgré les démarches amiables entreprises par le voisin pour faire cesser ces intrusions, les passages répétés de l’animal se sont poursuivis.

Estimant subir un préjudice anormal et récurrent, le voisin a alors saisi le tribunal judiciaire compétent. Il reprochait à la propriétaire de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher son chat de pénétrer sur sa propriété et sollicitait une indemnisation au titre des nuisances et dégradations subies.

Par une ordonnance rendue en janvier 2025, le tribunal de Béziers (Hérault) a fait droit à cette demande. Il a condamné la propriétaire du chat à verser une somme totale de 1 250 euros, comprenant des dommages et intérêts ainsi que des frais de justice. Le juge a également assorti sa décision d’une astreinte financière en cas de nouvelles intrusions de l’animal sur la propriété voisine (soit 30 euros à chaque passage de l’animal chez le voisin), afin d’inciter la propriétaire à prendre des mesures effectives pour y mettre fin. À noter que le voisin avait installé des caméras chez lui pour prouver le passage du chat.

Cette décision, largement relayée dans les médias, a pu surprendre par son montant et par l’idée même qu’un propriétaire puisse être tenu de réparer le comportement d’un chat, animal souvent perçu comme indépendant et difficilement contrôlable. Elle s’inscrit pourtant dans une logique juridique bien établie en droit civil, fondée sur la responsabilité du gardien de l’animal et sur la protection des victimes de troubles anormaux de voisinage.

Explication de la logique juridique

La première clé de compréhension, très pragmatique, est la suivante : le droit civil ne s’intéresse pas à l’intention de l’animal. Il s’intéresse à une question plus terre-à-terre : qui doit réparer le dommage survenu à la suite des intrusions du chat ?

C’est précisément l’objet de la responsabilité civile : remettre la victime du dommage, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu. Et c’est là que le chat, malgré son indépendance légendaire, tombe sur un adversaire plus têtu que lui : le Code civil.

En droit civil français, la responsabilité civile est encadrée par les articles 1240 et suivants du code civil. L’article 1243 intéresse particulièrement notre cas. Il énonce la chose suivante :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Autrement dit le propriétaire dont le chat erre dans le voisinage devra répondre des dégradations commises par ce dernier, qu’importe que cela soit le résultat d’un manque de diligence ou non. Le Code civil est plutôt clair sur la question.

Il en va de même pour les parents responsables de leurs enfants mineurs causant des dégradations ou des instituteurs et artisans qui sont responsables de leurs élèves et apprentis lorsqu’ils sont sous leur surveillance.

Il faut insister sur un point qui explique, à lui seul, le sentiment de « sévérité » que cette affaire peut susciter : la responsabilité du fait des animaux est une responsabilité de plein droit. Concrètement, le voisin n’a pas à démontrer que la propriétaire a été négligente ni qu’elle « aurait pu faire mieux » : il doit surtout établir que l’animal a joué un rôle dans la survenance du dommage et que la personne poursuivie en était le propriétaire ou, plus largement, le gardien. Qu’importe, d’ailleurs, que l’animal viennent une seule fois ou de façon récurrente. À partir du moment où le lien peut être établi avec certitude entre un dommage certain, la venue du chat et le propriétaire, la responsabilité peut être engagée.

En droit, la notion de « garde » renvoie à l’idée de maîtrise : celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de l’animal. Dans l’immense majorité des cas, c’est le propriétaire. Et c’est précisément parce que le chat est un chat (mobile, autonome, parfois fugueur) que le droit choisit une règle simple : la victime ne supporte pas le risque de cette autonomie ; le gardien, si, lorsqu’il est parfaitement identifiable.

C’est quelque chose qui peut être sous-estimé, mais adopter un animal est de fait vecteur de responsabilité. La Société protectrice des animaux (SPA) met d’ailleurs régulièrement à jour la liste des obligations des propriétaires d’animaux domestiques.

À ce stade, le raisonnement est clair, mais l’affaire ne se limite pas à un pot de fleurs renversé. Elle parle aussi de voisinage. En effet, le deuxième fondement utile pour comprendre la décision est la théorie du trouble anormal de voisinage, désormais consacrée dans le Code civil. L’article 1253 dispose que

« Le propriétaire […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Dans le langage juridique, « de plein droit » signifie ici que la victime n’a pas à prouver une faute, à condition d’établir l’existence d’un trouble anormal et un lien de causalité entre ce trouble et le chat.

Là encore, la logique est accessible : vivre en société implique d’accepter des désagréments ordinaires. Mais lorsqu’une nuisance dépasse ce qu’on peut raisonnablement tolérer (par sa répétition, sa durée, sa fréquence ou son intensité), le droit ouvre droit à réparation. Dans cette affaire, la répétition des intrusions (et la persistance malgré les démarches amiables) est précisément ce qui fait basculer le dossier du simple incident vers un trouble que le juge peut considérer comme anormal.

Reste enfin une question plus générale, qui explique aussi l’étonnement du public : quel est, au juste, le statut juridique d’un animal ?

Un animal sensible… mais pas responsable au sens du droit

Le droit français reconnaît la singularité de l’animal : l’article 515-14 du Code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, tout en précisant qu’ils demeurent soumis au régime des biens (sous réserve des lois qui les protègent).

Autrement dit l’animal n’est pas reconnu comme un bien classique au sens du Code civil, mais il n’est pas non plus un sujet de droit civilement « débiteur » : il ne peut pas, juridiquement, être condamné à indemniser. Le droit civil se tourne donc vers une personne : le gardien, parce que c’est le seul acteur doté d’un patrimoine sur lequel la réparation peut s’exécuter. C’est cette singularité qui permet d’affirmer avec humour que « le droit civil n’aime pas les chats » dans le sens où l’animal, en général, s’est révélé être un des enjeux juridiques de la modernisation du droit civil.

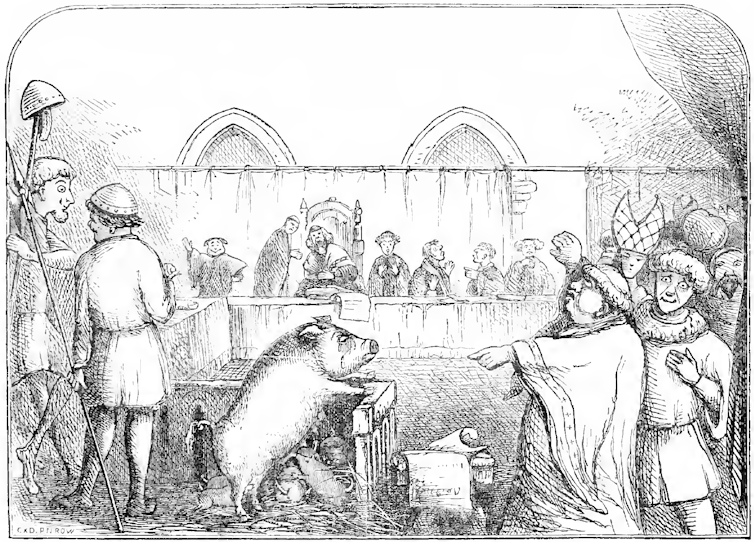

Le statut juridique de l’animal demeure toujours un sujet d’intenses débats, riches également en précédents historiques qui peuvent sembler étonnants, à l’instar des procès des animaux qui ont été rendus du XIIIᵉ au XVIᵉ siècle. Aujourd’hui, les poursuites pénales à l’encontre des animaux ne sont pas possibles puisqu’ils sont dénués de personnalité juridique. C’est un élément auquel il faut cependant faire attention, car certaines personnes défendent aujourd’hui l’octroi d’une personnalité juridique animale.

Au fond, cette affaire en dit moins sur les chats que sur le droit civil : ce dernier ne moralise pas, il œuvre pour la réparation. Le propriétaire d’un animal peut trouver cela injuste, surtout lorsque l’animal échappe en partie à son contrôle. Mais c’est précisément la logique du système : éviter que la victime supporte seule un trouble qu’elle n’a pas choisi. Le droit civil n’a pas de préférence pour les chats ou contre eux. Il a une préférence constante : identifier un responsable et réparer.

Si le chat fauteur de troubles avait été un animal errant sans propriétaire, il aurait été manifestement impossible pour le propriétaire du jardin d’obtenir réparation, en l’absence de gardien identifié du félin. Idem pour les animaux non domestiques qui doivent faire l’objet d’une autre forme de contrôle.

À cet égard, le statut du chat peut troubler. Si le droit le considère comme un animal domestique quand il a un gardien, certains peuvent questionner cette nature. C’est ce que souligne l’historienne des sciences Valérie Chansigaud dans Histoire de la domestication animale (2020), lorsqu’elle rappelle le statut atypique du chat. À la différence de nombreuses races de chiens dont l’aptitude à la chasse s’est trouvée « altérée par la domestication », le chat conserve généralement ses capacités de prédateur. Il peut s’éloigner de son gardien, et il reste « difficile de distinguer morphologiquement » les chats domestiques des chats sauvages. Le chat demeure ainsi, écrit-elle, « une énigme » qui « interroge la notion même de domestication ».

Jordy Bony ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.02.2026 à 09:53

Lifting the lid on unknown coral microbiomes living in the Pacific ocean

Shinichi Sunagawa, Associate Professor at the Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Chris Bowler, Directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de Biologie, École normale supérieure (ENS) – PSL; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (1459 mots)

For decades, we have thought of coral reefs as the “rainforests of the sea:” vibrant, complex ecosystems full of fish, sponges, and coral. However, our recent findings suggest we’ve been overlooking a crucial part of this picture. By looking beyond the colourful life into the microscopic world, we have uncovered a “hidden chemical universe” that could hold the key to the next generation of life-saving medicines.

Our work, published in Nature, is the result of an international collaborative effort between the Sunagawa, Paoli, and Piel labs, alongside the Tara Ocean Foundation: France’s first foundation to be recognised as promoting public interest in the world’s oceans, founded by Agnès Troublé alias French Fashion designer agnès b. By combining our expertise in marine ecology, microbiology, and biotechnology, we have taken a closer look at corals. Far more than just individual animals, we prefer to think of them as super-organisms: bustling cities where the coral animal provides the living architecture, while trillions of microbes inhabit them, carrying out vital services.

What we found within these microscopic communities was staggering. After analysing 820 samples from 99 coral reefs across the Pacific, we reconstructed the genomes of 645 microbial species living within the corals. The surprise? More than 99% of them were completely new to science. Deciphering their genetic code revealed that these tiny residents are not silent “germs,” but prolific chemical engineers. They harbour a greater variety of biosynthetic blueprints for natural products than has been documented in the entire global open ocean so far.

How we found out

Our discovery didn’t happen in a single laboratory. It began aboard the 118-foot research schooner Tara, designed to withstand Arctic ice. After completing an extensive exploration of plankton across the global ocean, Tara served as our floating laboratory for the Tara Pacific mission. Over several years, our team visited 99 reefs across the Pacific. Life on Tara combined rugged seafaring with high-tech biology: while the crew managed the ship, teams of divers collected coral samples from remote archipelagos thousands of miles apart.

Back on land, the real detective work began. DNA sequencing at the French National Center of Sequencing (Genoscope) and genome reconstruction using ETH Zurich’s supercomputers allowed us to decode the genetic information from these microbes.

This enabled us to map Pacific coral microbiomes at an unprecedented scale. We found that microbes are highly specific to their coral hosts; each coral species has its own unique microbial fingerprint, shaped over millions of years of evolution.

Why it matters

Most current medical drugs were originally discovered in nature, many from soil bacteria. But we are running out of new “soil” leads, and antibiotic-resistant “superbugs” pose a growing global threat.

Here is where the tiny but mighty “chemical engineers” come in. Within their DNA, these microbes encode Biosynthetic Gene Clusters: instruction manuals for building diverse biochemical molecules, including antibiotics. Because coral-associated microbes live in the highly competitive reef environment, they have evolved sophisticated chemical weapons to defend their hosts or fight rivals. By identifying these Biosynthetic Gene Clusters, we have uncovered a “molecular library” written in a language we are only just beginning to translate. These chemicals may provide solutions to biotechnological challenges and human diseases.

What is next

Our discovery of new microbial species and biochemical diversity in corals is just the beginning. The Tara Pacific expedition studied only a handful of coral species, while at least 1,500 have been described worldwide, highlighting the enormous potential for scientific breakthroughs. But a tragedy is unfolding: as climate change warms the oceans, reefs are dying. When a reef disappears, we don’t just lose a beautiful ecosystem, we witness the “burning” of this library before we’ve had a chance to read the books.

The journey that began on Tara is now a race against time to unlock the secrets contained in the microbiomes of coral and other reef organisms before they are lost forever. Protecting reefs is critical, not only for the environment and the millions of people who directly depend on them, but also for preserving the biological pharmacy that could safeguard human health for generations to come.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Shinichi Sunagawa received funding from the Swiss National Science Foundation.

Chris Bowler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 17:08

Lever le voile sur les microbiotes inconnus des coraux du Pacifique à bord de Tara

Shinichi Sunagawa, Associate Professor at the Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Chris Bowler, Directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de Biologie, École normale supérieure (ENS) – PSL; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (1446 mots)

Depuis des décennies, nous voyons les récifs coralliens comme les « forêts tropicales aquatiques » : des écosystèmes colorés et complexes regorgeant de poissons, d’éponges et de coraux. Cependant, nos recherches récentes suggèrent que cette vision passe sous silence un aspect crucial des récifs coralliens. Au-delà de leurs couleurs si vivaces, ils abritent tout un monde microscopique. Cet univers caché se compose de nombreux ingénieurs chimistes, qui pourraient détenir les clés d’une prochaine génération de médicaments vitaux.

Nos travaux, publiés aujourd’hui dans Nature, fruit d’une collaboration internationale entre mon laboratoire et ceux des professeurs Paoli et Piel avec la Fondation Tara Océan, montrent que les coraux ne sont pas de « simples » animaux individuels, mais plutôt des « super-organismes ». On pourrait les imaginer comme des villes animées où le récif corallien fournit un habitat vivant à des milliards de microbes qui y accomplissent des fonctions vitales.

Ce que nous avons découvert au sein de ces communautés microscopiques nous a stupéfiés : en analysant 820 échantillons provenant de 99 récifs coralliens à travers le Pacifique, nous avons reconstitué le génome de 645 espèces microbiennes vivant dans les coraux… dont plus de 99 % étaient totalement inconnues.

Qui plus est, nos études génétiques montrent que ces minuscules résidents ne sont pas passifs, mais des ingénieurs chimistes prolifiques : ils abritent dans leur ADN une immense variété de « plans » biosynthétiques (qui visent la formation de composés chimiques par des êtres vivants, des bactéries par exemple). Cette variété est plus grande que ce qui a été documenté jusqu’à présent dans l’ensemble des océans du monde.

Comment avons-nous fait cette découverte ?

Notre découverte a commencé à bord de la goélette de recherche Tara, longue de 36 mètres et conçue pour résister à la glace arctique. Après avoir mené une exploration approfondie du plancton dans les océans du globe, Tara nous a servi de laboratoire flottant pour la mission Tara Pacific. Pendant plusieurs années, notre équipe a visité 99 récifs à travers le Pacifique. La vie à bord de Tara, c’est l’unique combinaison d’une navigation pas toujours paisible et d’une biologie high tech : tandis que l’équipage gérait le navire, des équipes de plongeurs collectaient des échantillons de coraux dans des archipels éloignés de plusieurs milliers de kilomètres.

De retour à terre, un vrai travail de détective a commencé. Le séquençage de l’ADN au Centre National de Séquençage français (Genoscope) et la reconstruction des génomes à l’aide des supercalculateurs de l’ETH Zurich nous ont permis de décoder les informations génétiques des microbes coralliens.

Ainsi est apparue une carte des microbiomes coralliens du Pacifique, à une échelle inédite. Nous avons découvert que les microbes sont très spécifiques à leurs hôtes coralliens ; chaque espèce de corail possède sa propre empreinte microbienne façonnée au cours de millions d’années d’évolution.

En quoi cette découverte est-elle importante ?

La plupart des médicaments actuels ont été découverts dans la nature, le plus souvent à partir de bactéries du sol. Mais aujourd’hui, les bactéries résistantes aux antibiotiques constituent une menace mondiale croissante et nous sommes à court de nouvelles pistes dans le sol.

À lire aussi : De la médecine traditionnelle au traitement du cancer : le fabuleux destin de la pervenche de Madagascar

C’est là que les minuscules mais puissants « ingénieurs chimistes » des récifs coralliens prennent toute leur importance en termes d’applications potentielles. Dans leur ADN, ces microbes codent des ensembles de gènes biosynthétiques : des manuels d’instructions pour construire diverses molécules biochimiques, y compris des antibiotiques.

En effet, comme les microbes associés aux coraux vivent dans l’environnement hautement compétitif des récifs, ils ont développé des armes chimiques sophistiquées pour défendre leurs hôtes ou combattre leurs rivaux. En identifiant ces ensembles de gènes biosynthétiques, nous avons donc découvert une « bibliothèque moléculaire » écrite dans un langage que nous commençons seulement à traduire. Ces substances chimiques pourraient peut-être apporter des solutions aux défis biotechnologiques et aux maladies humaines.

Quelle est la prochaine étape ?

Notre découverte de nouvelles espèces microbiennes et de la diversité biochimique des coraux n’est qu’un début. L’expédition Tara Pacific n’a étudié qu’une poignée d’espèces de coraux, alors qu’au moins 1500 ont été décrites dans le monde entier, ce qui suggère un énorme potentiel de percées scientifiques.

Mais une tragédie est en train de se dérouler : à mesure que le changement climatique réchauffe les océans, les récifs coralliens meurent. Lorsqu’un récif disparaît, nous ne perdons pas seulement un magnifique écosystème, nous assistons à la « combustion » de cette bibliothèque, avant même d’avoir eu la chance d’en lire les livres.

Le voyage qui a commencé sur Tara est désormais une course contre la montre pour percer les secrets contenus dans les microbiomes des coraux et autres organismes récifaux avant qu’ils ne disparaissent à jamais. Il est essentiel de protéger les récifs, non seulement pour l’environnement et les millions de personnes qui en dépendent directement, mais aussi pour préserver la pharmacie biologique qui pourrait protéger la santé humaine pour les générations à venir.

Shinichi Sunagawa a reçu des financements de la Swiss National Science Foundation.

Chris Bowler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 16:58

Corruption des élus locaux, anatomie d’un phénomène français

Bertrand Venard, Professeur / Professor, Audencia

Texte intégral (2323 mots)

Contrairement à ce que l’on peut voir dans d’autres pays européens, les atteintes à la probité font rarement figure d’enjeu majeur lors des élections en France. Le pays connaît pourtant bien un problème de corruption et de mauvaise gestion des deniers publics, notamment à l’échelon local.

La corruption municipale en France constitue un enjeu essentiel pour la démocratie. Selon le Baromètre 2025 de la confiance politique du Cevipof, 46 % des Français expriment une défiance envers les élus locaux et, plus grave, 79 % ont un sentiment négatif à l’égard de la politique en général. De même, selon une étude européenne, 69 % des Français pensent que les institutions publiques locales et régionales sont corrompues.

Cette défiance s’explique en partie par la récurrence des affaires de fraudes révélées ces dernières années, comme l’illustrent les condamnations de Patrick Balkany, longtemps maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ou de Jean-Noël Guérini, ancien président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, poursuivi pour avoir truqué l’attribution de marchés publics. Ces pratiques criminelles peuvent fragiliser les finances des communes, comme le montre le cas de corruption au sein du village d’Eringhem, dans le Nord.

Ces affaires sont survenues dans un contexte d’augmentation régulière de la corruption constatée : la France a ainsi connu une croissance de 50 % des atteintes à la probité entre 2016 et 2024. Le pays s’est doté en 2016 d’une autorité administrative indépendante pour lutter contre ce phénomène : l’Agence française anticorruption (AFA). Parmi les 235 signalements reçus en 2024, 61 % concernaient des affaires de corruption des collectivités territoriales.

Même si les élus locaux font le plus souvent leur travail avec rigueur et probité, ce constat interroge sur l’efficacité des dispositifs de prévention et sur la capacité des institutions à garantir l’intégrité des élus. Comment expliquer la surreprésentation des responsables locaux dans les affaires de corruption ?

Des occasions multiples de corruption

Pour commencer, de nombreuses occasions de corruption se rencontrent dans la vie locale, notamment dans les achats publics, l’attribution de subventions, la gestion des ressources humaines locales ou l’octroi d’autorisations en tous genres, notamment liées à l’urbanisme. Un rapport publié par l’Association des maires de France (AMF) rappelle ainsi que les communes gèrent annuellement plus de 100 milliards d’euros de dépenses publiques.