08.02.2026 à 14:18

La stratégie numérique de l’armée ukrainienne : une mobilisation 2.0

Léo-Paul Barthélémy, Doctorant en sciences de l'information et de la communication, CREM, Université de Lorraine, Université de Lorraine

Texte intégral (3273 mots)

Face à la pression russe, et alors que la guerre totale entame sa cinquième année, l’Ukraine a un besoin constant d’alimenter son armée en hommes et en financements. Elle met en place à cette fin une stratégie numérique extrêmement moderne, à l’esthétique soignée, et non dénuée d’aspects ludiques.

Alors que 2026 marque pour l’Ukraine sa cinquième année de résistance face à l’invasion à grande échelle russe et sa treizième depuis le début de la guerre, les efforts de l’armée ukrainienne se maintiennent et évoluent, avec un appui continu de la société et des partenaires internationaux.

Mais le recrutement, la minimisation des désertions et l’attrait de dons privés, venant d’Ukraine comme de l’étranger, restent des enjeux majeurs. Pour cela, l’armée ukrainienne puise dans de nombreux registres communicationnels, spécialement ceux que connaissent et apprécient les jeunes générations. Entre simplification, esthétisation et gamification, différents moyens sont employés.

Une société connectée

La société ukrainienne est aujourd’hui l’une des plus connectées au monde : près de 96 % de la population possède des compétences numériques. Devenue un véritable hub technologique, toute l’Ukraine, de la société civile à l’armée, en tire profit.

La nomination de Mykhaïlo Fedorov à la tête du ministère de la Défense en janvier 2026 illustre bien cette imbrication : auparavant, il a occupé les postes de vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique. C’est d’ailleurs ce second ministère qui a propulsé l’application civile Diia, en 2020, qui regroupe les services gouvernementaux et les documents dématérialisés. Entre 2018 et 2024, l’Ukraine est passée de la 102e à la 5e place mondiale pour le niveau de développement des services publics numériques, selon l’Online Service Index de l’E-Government Development Index des Nations unies.

Cet élan se retrouve aussi du côté de l’armée, avec le portail Digital Army, une entreprise d’État qui regroupe des initiatives civiles, privées et militaires dans le but de créer un écosystème qui développe des solutions technologiques pour le secteur de la défense et l’armée.

Elle met en réseau des développeurs, des ingénieurs, des entreprises, des industriels et des partenaires internationaux.

En outre, les autorités mettent à la disposition du grand public deux applications : Army+ aide les militaires à régler plus rapidement les formalités administratives, et Reserve+ simplifie le recensement de données des personnes soumises à l’obligation militaire, qu’elles soient conscrites ou réservistes.

Esthétisation de la communication de guerre

Les images sont toujours au cœur des campagnes de communication, y compris celles militaires. Même les formats les plus traditionnels, tels que l’affichage, n’échappent pas à cette règle. En contexte de guerre, ces images sont même essentielles pour attirer l’œil. Les unités recourent à des opérations-séduction par l’affichage pour maintenir un cap de recrutement qui correspond à leurs attentes.

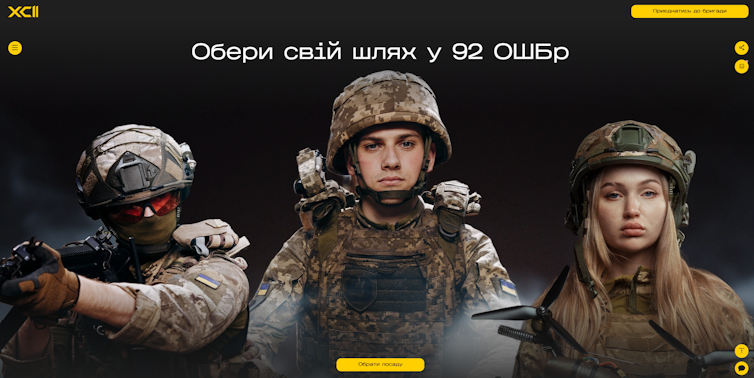

Ces publicités, que l’on peut retrouver à peu près dans toutes les villes ukrainiennes, ne sont pas en reste par rapport aux autres canaux, alors que la question de la mobilisation et du recrutement est sensible dans le pays. Ici, les affiches invitant à rejoindre l’armée bénéficient d’une véritable esthétisation et d’une communication professionnelle et se fondent parmi les publicités des marques de luxe aux alentours.

Elles ne sont en réalité qu’un premier point de contact vers des informations dématérialisées, qui se prolongent dans l’espace numérique. Ainsi, on retrouve quasi systématiquement un QR code et l’adresse d’un site Web, incitant les passants à en découvrir davantage avec un call-to-action accompagné d’accroches publicitaires fortes.

Ces sites Web sont tout aussi travaillés, avec de belles typographies modernes, des photographies éditées et une interface utilisateur simple d’accès. Les témoignages et clips promotionnels ajoutent une dimension humaine pour inciter au recrutement. Très souvent, les éléments discursifs jouent sur l’unité, la camaraderie, l’engagement, la solidarité, la liberté de choisir son poste ou encore l’expérience unique. Les foires aux questions, les réseaux sociaux et les formulaires sont systématiquement mis en évidence lors de la navigation pour inciter les internautes à prendre contact.

Mobilisation citoyenne, mobilisation militaire

Penser l’armée ukrainienne nécessite une vision élargie à la société ukrainienne dans son ensemble, qui se mobilise au pays et à l’étranger en redoublant de créativité et d’innovation pour pallier les difficultés rencontrées par les militaires.

Les réseaux sociaux, souvent mentionnés pour leurs enjeux informationnels, sont aussi de puissants catalyseurs coercitifs et unificateurs. Les moyens d’incitation ne manquent pas pour aider les forces armées, qui recourent à diverses techniques pour lever des fonds ou récupérer du matériel. D’innombrables projets participatifs de type crowdfunding, souvent citoyens et non endossés officiellement par l’armée, étoffent l’effort de guerre, tel que SignMyRocket, par exemple, qui a permis aux donateurs de recevoir une photo d’un obus signé avec un message personnel en échange d’un don.

Soucieuse de la transparence de ces campagnes, la fondation Sternenko, acteur majeur du crowdfunding militaire ukrainien qui fournit des équipements, dont des drones, propose de nombreux rapports détaillés sur la façon dont les dons des citoyens sont mobilisés pour l’armée. À ces opérations s’ajoutent de tout aussi importantes levées de fonds orchestrées par la diaspora ukrainienne, qui soutient logistiquement ou financièrement son armée, même à distance, avec des événements culinaires, musicaux, folkloriques, du merchandising, des flashmobs, des campagnes de sensibilisation, etc.

Par ailleurs, il n’est pas rare de voir des jeux-concours sur des canaux Telegram pour inciter les citoyens à participer aux collectes. Celles-ci, à la durée et à la fréquence variables, permettent de maintenir indirectement le focus sur l’Ukraine. Au-delà de l’argent récolté, c’est aussi l’occasion pour les organisateurs de rappeler dans les sphères médiatiques internationales que la guerre continue et qu’elle ne perd pas en intensité, tant s’en faut.

Une « drone » de guerre compétitive

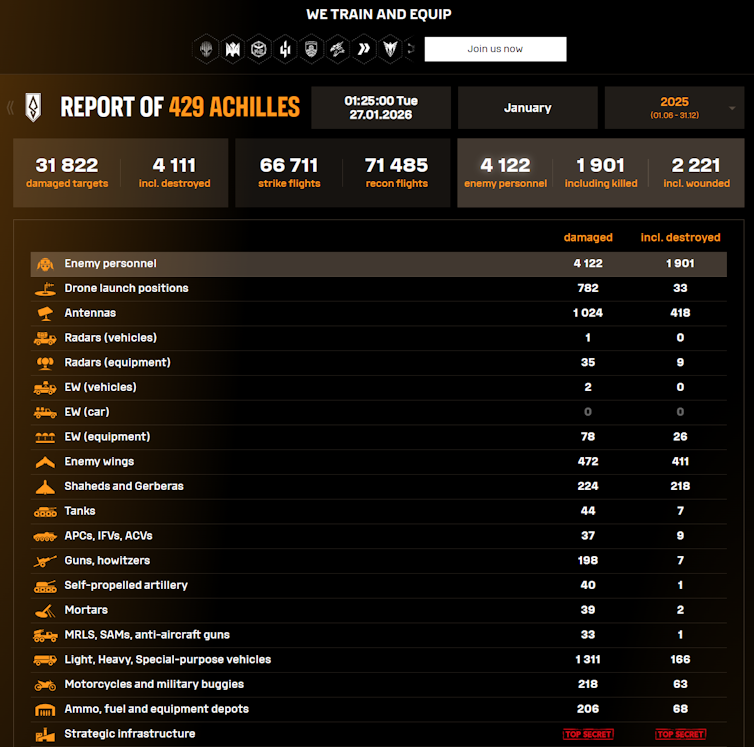

Incontournables, les drones occupent une place centrale dans la guerre en Ukraine, que ce soit pour les attaques, les opérations de reconnaissance ou encore de ravitaillement. De ce fait, les Forces de systèmes sans pilote (abrégées СБС, soit SBS, en ukrainien) ont créé un « killboard », un tableau qui affiche en temps quasi réel les statistiques de destructions opérées par les différentes unités : soldats ennemis, mais aussi véhicules blindés, motos, radars ou systèmes d’artillerie, liste non exhaustive. Cette initiative illustre ce qu’est la « gamification » de la guerre, à savoir le recours à des mécanismes de jeu dans des environnements non ludiques. Le site est également proposé en anglais pour toucher un public international, avec un lien qui renvoie vers la plate-forme de recrutement du SBS.

Fleuron de la défense ukrainienne, la plate-forme gouvernementale Brave1 propose depuis 2023 une collaboration entre partenaires, investisseurs et entreprises pour développer l’industrie militaire. Elle fournit des subventions à des projets en phase de R&D, tout en facilitant l’approbation de technologies aux normes, telles que le NATO Stock Number.

Dans cette même logique de ludification, elle s’est étendue avec un marché qui « ressemble à Amazon » et qui connecte directement les fabricants, les développeurs et les unités militaires.

En parallèle, l’armée ukrainienne a lancé le programme « Army of Drones Bonus », soit un système d’e-points utilisables sur Brave1 Market : plus une unité neutralise de cibles (humaines ou matérielles), plus elle gagne de points, et plus elle peut donc les échanger contre des équipements, comme le désormais célèbre drone Baba Yaga.

Avec ce système compétitif, les autorités s’octroient un moyen de motivation pour les troupes tout en rétribuant celles qui contribuent le plus aux efforts défensifs. Les points varient en fonction de la nature de l’attaque : soldat capturé ou tué, tank détruit ou encore élimination d’un pilote de drone ennemi. Il ne s’agit pas de transformer la guerre en jeu, mais cela montre indirectement qu’elle est désormais conduite via des écrans et des algorithmes. Un reportage de la BBC soulignait des retours mixtes de la part des soldats sondés sur ce système : certains estiment que le système est bien pensé pour motiver les troupes, tandis que d’autres jugent que cela ne suffit pas pour lutter contre les désertions.

Dans le même esprit, United24, plateforme gouvernementale de donation pour l’Ukraine, propose au sein de son application un système de financement participatif où les donateurs peuvent suivre les unités qu’ils financent. L’enjeu communicationnel est ici clair : les donateurs sont embarqués au plus près du front au quotidien pour découvrir l’impact de leur soutien financier – témoignages, photos, vidéos ou encore messages de remerciements personnalisés.

Les bienfaiteurs peuvent ainsi choisir l’unité qu’ils souhaitent soutenir. Un classement, cette fois-ci côté donateur, permet une compétition amicale pour voir qui contribue le plus et inciter à aider davantage. De plus, les utilisateurs ont un profil personnalisé, avec un rang, un indicatif et un avatar. Les éléments de langage ne manquent pas pour inciter la communauté à agir, allant jusqu’à qualifier les donateurs de « digital defenders ». Plus qu’un don financier, c’est un combo donnant-donnant qui est ici présenté.

La guerre se matérialise également au travers du jeu vidéo. Très populaires, les drones FPV (first-person view) sont proposés via des simulateurs, à l’exemple du jeu Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS) développé par des Ukrainiens et qui tient compte de l’expérience réelle de combat.

Bien que ce jeu n’ait pas été créé directement par l’armée, il montre l’hybridation entre les données captées sur le front et un format ludique, ce qui peut, on l’imagine, susciter une sensibilisation chez les joueurs quant au rôle de ces drones qui dominent le champ de bataille.

D’aucuns vont encore plus loin, à l’instar de la 3e brigade d’assaut, qui a déployé son initiative Killhouse Academy, en proposant des formations d’entraînement, sur place, ouvertes principalement aux civils et aux militaires ukrainiens, notamment pour apprendre à piloter des drones avec la remise d’un certificat. Ce dernier peut servir autant de souvenir que de justificatif de compétences acquises pour l’armée, certaines unités requérant une preuve de capacité en amont pour manier les drones.

Une logique de recrutement et de motivation avant tout

Toutes ces stratégies servent des objectifs clairs : soutenir le développement de l’armée, maintenir un flot continu de recrues, mais aussi booster le moral en luttant contre la fatigue de guerre, dans un contexte où un nombre relativement important de conscrits potentiels cherchent par divers moyens à échapper à l’obligation de servir sous les drapeaux. Outre les recrutements dans les centres prévus à cet effet, ces leviers numériques et cette communication esthétisée permettent d’attirer aussi bien de nouveaux soldats que de nouveaux partenaires, y compris à l’international. Les contenus web de certaines brigades, ainsi que des sites opérés ou soutenus par celles-ci, sont d’ailleurs prévus à cet effet, avec des traductions multilingues, comme le montre par exemple la capture d’écran présentée plus haut.

Dans une guerre résolument hybride qui se manifeste plus que jamais dans le cyberespace, les autorités et les forces armées ukrainiennes travaillent de concert avec la société civile et leurs partenaires pour maintenir un équilibre défensif cohérent. Alors que les négociations diplomatiques s’essoufflent en ce début 2026, l’armée ukrainienne sait qu’elle doit poursuivre ses efforts d’attractivité face à l’invasion russe. Il en va de la capacité de résistance de l’Ukraine et de son peuple.

Léo-Paul Barthélémy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

07.02.2026 à 17:52

Alors que le droit international est à un « point de rupture », un petit pays s’en prend seul à la junte du Myanmar

Emma Palmer, Associate professor, Griffith University

Texte intégral (1416 mots)

Face aux limites des juridictions internationales, le Timor-Leste choisit la compétence universelle pour viser les dirigeants de la junte birmane.

Il y a à peine quatre mois, le Timor-Leste est devenu officiellement membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean). Cette semaine, le pays a franchi une étape sans précédent : ses autorités judiciaires ont désigné un procureur chargé d’examiner la responsabilité de l’armée du Myanmar dans des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Il s’agirait de la première fois qu’un État membre de l’Asean engage une telle procédure contre un autre pays du bloc.

La démarche résulte de l’action d’un collectif de victimes, la Chin Human Rights Organisation, qui cherche à obtenir justice pour le peuple chin, une minorité du Myanmar. Lors du dépôt de la plainte, la dirigeante de l’organisation a tenu à saluer et soutenir les efforts historiques du Timor-Leste en faveur de la justice et de l’indépendance.

Les autorités du pays vont désormais déterminer s’il y a lieu d’engager des poursuites contre les dirigeants militaires du Myanmar, dont le chef de la junte, Min Aung Hlaing. Toute éventuelle procédure reposerait sur le principe de la « compétence universelle », qui permet à des juridictions nationales de juger des crimes internationaux, quels que soient le lieu où ils ont été commis, ainsi que la nationalité des victimes ou des auteurs présumés.

Limites des juridictions internationales

Cette semaine, une étude portant sur 23 conflits dans le monde a conclu que le système juridique international destiné à protéger les civils est arrivé à un « point de rupture ». La question de l’avenir même des Nations unies est également posée.

L’efficacité des juridictions internationales pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité est limitée. La Cour pénale internationale (CPI) est critiquée pour des poursuites sélectives, sa lenteur et la faiblesse de ses moyens d’exécution. En vingt ans, la Cour a examiné 34 affaires et rendu 13 condamnations.

Les défenseurs de la Cour estiment toutefois qu’elle fait l’objet de critiques et d’attaques injustifiées, notamment de la part de l’administration Donald Trump, qui lui a imposé des sanctions l’an dernier.

La Cour internationale de justice (CIJ) peut, de son côté, engager la responsabilité des États pour des crimes, mais non celle des individus. La Cour pénale internationale (CPI) et la CIJ ont toutes deux ouvert des procédures concernant le Myanmar, mais celles-ci portent sur des crimes présumés commis contre la minorité rohingya avant le coup d’État. L’enquête de la CPI concerne en partie des faits commis au Bangladesh.

En novembre 2024, le procureur en chef de la CPI a demandé aux juges de la Cour de délivrer un mandat d’arrêt contre le chef de la junte, Min Aung Hlaing. Plus d’un an plus tard, aucune décision n’a encore été rendue.

Des défis pour les juridictions nationales

Dans ce contexte, la compétence universelle pourrait jouer un rôle plus important. Les Nations unies l’ont implicitement reconnue en mettant en place des mécanismes d’enquête pour la Syrie et le Myanmar, chargés de collecter des preuves en vue de poursuites ultérieures devant des juridictions nationales, régionales ou internationales.

De nombreux États disposent de lois leur permettant de poursuivre des crimes internationaux tels que la torture, le génocide ou les crimes de guerre. Ce qui fait défaut, ce sont les ressources nécessaires au financement des enquêtes, ainsi que des critères ou des lignes directrices clairs et transparents pour leur mise en œuvre.

D’autres difficultés apparaissent une fois les procédures engagées. Les juridictions nationales disposent d’une portée limitée. Les arrestations sont difficiles : les hauts responsables peuvent invoquer l’immunité diplomatique ou éviter les pays où ils risquent des poursuites ou une extradition.

Même les poursuites visant des responsables de rang intermédiaire peuvent poser des difficultés politiques. Les procédures sont coûteuses et lourdes, en particulier lorsque les témoins et les preuves se trouvent majoritairement à l’étranger.

L’ampleur et la complexité de ces crimes constituent enfin un défi pour les juridictions pénales nationales, souvent peu expérimentées dans le traitement de ce type d’affaires.

Même si des procès sont engagés, les victimes peuvent continuer à éprouver un sentiment d’injustice, y compris lorsque les procédures ont une portée stratégiques ou symboliques.

Des succès existent toutefois. Il y a près de dix ans, l’ancien président du Tchad, Hissène Habré, a ainsi été condamné pour des crimes internationaux au Sénégal. L’affaire a été jugée sur le fondement de la compétence universelle, sous l’impulsion de réseaux issus de la société civile.

D’autres États appelés à agir

Cette nouvelle initiative du Timor-Leste intervient après d’autres démarches menées par des groupes de victimes dans plusieurs pays afin d’obtenir justice pour la population du Myanmar : notamment en Argentine, où des mandats d’arrêt ont été délivrés contre des dirigeants birmans, ainsi qu’en Turquie et en Allemagne. Dans la région Asie-Pacifique, des avocats ont également tenté d’engager des poursuites en Indonésie et aux Philippines.

Alors que les pays européens recourent de plus en plus souvent à la compétence universelle pour poursuivre des crimes internationaux, d’autres États se montrent plus réticents. Certains estiment ainsi que le Canada et l’Australie pourraient faire davantage pour enquêter sur les crimes de guerre, alors même que leurs cadres juridiques le permettent. Cette situation reporte l’essentiel du travail judiciaire sur d’autres juridictions, parfois dotées de moyens plus limités.

Alors que des atrocités continuent d’être commises dans le monde, il devient plus que jamais nécessaire que les gouvernements ne se contentent pas d’un soutien de principe à la justice internationale, mais démontrent un engagement concret en menant des enquêtes sur leur propre territoire.

Emma Palmer est lauréate d’un Australian Research Council Discovery Early Career Award (projet n° DE250100597), financé par le Gouvernement australien. Les opinions exprimées ici sont celles de l’autrice et ne reflètent pas nécessairement celles du Australian Research Council. Elle est également affiliée à l’Association of Mainland Southeast Asia Scholars.

05.02.2026 à 16:34

Géopolitique des JO d’hiver : sous la glace des sports de glisse, le feu des confrontations internationales

Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po

Texte intégral (2359 mots)

Onéreux, contraints par le réchauffement climatique, survalorisant les pays riches du Nord : au moment où l’Italie de Giorgia Meloni ouvre les JO d’hiver 2026, dans un contexte marqué notamment par les contestations de la présence d’agents de l’ICE (la fameuse police de l’immigration des États-Unis) et par la polémique désormais récurrente sur l’absence des sélections nationales russe et biélorusse, le grand événement hivernal quadriannuel est confronté à de nombreuses crises internationales…

Les XXVe Jeux olympiques (JO) d’hiver seront bien plus que sportifs !

Comme les autres grandes compétitions sportives internationales fortement médiatisées, à l’instar de la récente Coupe d’Afrique des nations de football au Maroc ou de la Coupe du monde de l’été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ils seront géopolitiques, malgré leur neutralité politique officielle.

De même que les éditions précédentes des JO estivaux comme hivernaux, les XXVᵉ Jeux olympiques d’hiver mettront aux prises les stratégies de soft power des États-Unis (232 athlètes en Italie), de la Chine (125 athlètes) et de leurs rivaux (120 athlètes japonais et 71 de Corée du Sud). Comme pour les JO d’été, le palmarès des médailles sera considéré comme un attribut de puissance.

Organisés par la ville de Milan et la station de montagne de Cortina d’Ampezzo du 6 au 22 février 2026, ils constituent déjà un enjeu international, comme en attestent les nombreuses polémiques qu’ils ont déjà générées : le déploiement en Italie du service états-unien de lutte contre l’immigration, Immigration and Customs Enforcement (ICE), fait débat en Europe, car il est autorisé par un gouvernement Meloni proche de la présidence Trump ; les « éléphants blancs » – ces infrastructures sportives édifiées spécialement pour l’événement et qui risquent de ne plus être utilisées une fois les JO passés –, coûteux financièrement et écologiquement, défraient une nouvelle fois la chronique et irritent les opinions européennes, soucieuses de protection de l’environnement ; en outre, l’apparition dans l’affaire Epstein du nom de Casey Wasserman, président du Comité d’organisation des prochains JO d’été, qui se tiendront à Los Angeles en 2028, suscite le trouble ; classiquement, l’exclusion de la compétition des comités olympiques russe et biélorusse est au centre de l’attention, ainsi que la participation d’un contingent de neuf Israéliens, qui a déjà donné lieu à diverses actions de protestation ; enfin, les autorités italiennes sont vigilantes dans le cyberespace pour éviter intrusions, disruptions et sabotages. Autrement dit, des risques hybrides pèsent sur la très théorique trêve olympique.

Aussi importantes soient-elles, ces polémiques ne donnent pas la mesure des enjeux géopolitiques structurels propres aux Jeux olympiques d’hiver. Ceux-ci sont aujourd’hui confrontés à plusieurs défis mondiaux proprement politiques. Certains sont communs avec les JO d’été et les grandes Coupes du monde (bonne gouvernance, empreinte environnementale, exploitation commerciale, etc.). D’autres leur sont spécifiques : sous le blanc des pistes de ski et de patinage, le feu de la géopolitique contemporaine couve.

Une compétition condamnée à court terme par le réchauffement climatique et les transformations sociétales ?

La viabilité des Jeux olympiques d’hiver est aujourd’hui remise en cause non seulement par les militants écologistes, mais aussi par les citoyens et les édiles des villes potentiellement candidates à l’organisation de ces compétitions.

Non seulement les domaines skiables traditionnels s’amenuisent en Europe, terre de naissance des sports d’hiver, mais en outre, le Comité international olympique (CIO) a parfois bien du mal à recueillir suffisamment de candidatures pour accueillir la compétition en raison de son empreinte environnementale, de son coût financier et de son impact sociétal.

Comme les hôtes de ces événements sont des villes et non des États, la dimension locale est essentielle. Et le prestige des JO d’hiver éclipse de moins en moins leurs coûts environnementaux. En conséquence, les villes candidates sont désormais souvent de très grandes cités éloignées des montagnes : Sotchi en 2014, Pékin en 2022. Comme si les JO d’hiver pouvaient d’affranchir du climat et de la géographie !

Rareté de la neige, inquiétudes écologiques, réticences citoyennes et municipales, etc. : tout concourt à rendre obsolètes les Jeux d’hiver. Ils apparaissent comme une débauche financière et écologique très « XXᵉ siècle » et très « Trente Glorieuses ».

Toute la difficulté, pour les JO d’hiver, est de ne pas devenir les otages des débats internationaux entre climatosceptiques et climato-anxieux. Et, inversement, de trouver ce qui, dans l’esprit olympique d’hiver, est adapté aux aspirations des populations locales, de la Gen Z et du grand public en général : respect de la nature, pratique sportive de plein air, valorisation du local… À défaut, ils fondront comme neige au soleil. Les villes organisatrices sauront-elles dépasser le simple greenwashing ou plus exactement le snow-washing ?

Les JO d’hiver, un monde sans le Sud et sans la Russie (depuis 2018) ?

Le deuxième défi international des JO d’hiver est leur représentativité internationale, qui est contestée.

Créés à Chamonix en 1924, soit plus de vingt ans après les JO d’été, ils ont longtemps été une vitrine pour les sélections européennes, concurrencées par d’autres pays de l’hémisphère Nord – États-Unis, Russie et Canada, puis Japon et enfin Chine et Corée. Pour le géopoliticien, ils conservent une tonalité très « guerre froide », notamment marquée par les affrontements entre sélections états-uniennes, canadiennes et soviétiques sur la patinoire de hockey sur glace.

Malgré la première participation d’athlètes du Bénin, des Émirats arabes unis et de Guinée-Bissau aux JO 2026, les sportifs du Sud global sont largement sous-représentés. En outre, plusieurs athlètes en provenance du Nord sont sélectionnés par des pays du Sud.

Les JO d’hiver semblent difficilement pouvoir remplir la mission olympique de contribuer au dialogue sportif mondial quand une bonne partie de l’humanité n’y est pas représentée. La mission revendiquée par le CIO de « promouvoir la paix (§ 4 des missions du CIO selon la Charte olympique) est aujourd’hui précaire tant les délégations du Sud sont réduites au symbole.

À cette division géographique et climatique s’ajoute, depuis plusieurs éditions, une fracture économique : les sports d’hiver sont onéreux, pour les pratiquants amateurs comme pour ceux de haut niveau. L’esprit olympique est, là aussi, écorné, car il est particulièrement difficile de faire des JO d’hiver un instrument du « sport pour tous » (§ 13 des missions du CIO selon la Charte olympique).

La représentativité internationale de l’événement est devenue encore plus contestée depuis l’exclusion du comité olympique russe pour les trois dernières éditions des JO d’hiver et du comité olympique biélorusse depuis deux éditions. Les scandales de dopage, la répression de l’opposition interne puis l’invasion de l’Ukraine ont conduit le CIO à n’admettre que des participations individuelles de ressortissants russes et biélorusses. Cela crée pour les anciennes Républiques socialistes soviétiques (RSS) en tension avec Moscou et Minsk une fenêtre d’opportunité. En Italie, les sélections nationales de l’Estonie (32 athlètes), de la Lettonie (67 athlètes), de la Lituanie (17 athlètes) et de l’Ukraine (46 athlètes) seront particulièrement visibles et donc valorisées.

À lire aussi : Géopolitique du sport : l’affrontement entre la Russie et l’Ukraine

Toute la difficulté, pour les JO d’hiver, est de cesser d’être un « événement pour pays riches » et « une compétition pour pays de l’hémisphère Nord ». L’intégration réussie du Japon et de la Corée du Sud (qui organisèrent l’événement respectivement en 1972 puis en 1998 et en 2018) est un gage d’ouverture et d’attractivité. Toutefois, loin de réunir le monde, pour le moment, les JO d’hiver soulignent sa division entre Nord et Sud ainsi qu’entre riches et pauvres.

Ce clivage s’est manifesté dans les audiences des derniers JO : alors que les JO d’été de Paris 2024 ont rassemblé au total près de 5 milliards de téléspectateurs, les JO d’hiver de Pékin 2022 n’ont, eux, attiré que 2,2 milliards de téléspectateurs, soit moins de la moitié.

Là encore, les villes organisatrices sont placées devant un défi planétaire : celui consistant à organiser des JO d’hiver réellement inclusifs.

Une vitrine pour les « puissances moyennes » ?

Le repositionnement international des JO d’hiver pourrait peut-être venir de la « sur-visibilité » dont y disposent des « puissances moyennes » pour reprendre l’expression traditionnelle de la géopolitique française, remise à l’honneur par le premier ministre canadien à Davos il y a peu. En effet, les superpuissances des JO d’hiver ne sont pas seulement les superpuissances économiques et militaires mondiales.

Les États-Unis et la Chine ont un palmarès impressionnant avec la 3ᵉ et la 4ᵉ place au classement des médailles pour les JO d’hiver de Pékin 2022. Quant à la Russie, elle obtenait à chaque édition, comme l’URSS avant elle, un solide socle de médailles avant son exclusion du CIO. Mais, aux JO d’hiver, les pays dominants sont les pays « petits » ou moyens » : Norvège (1ère au classement des médailles sur l’intégralité des JO d’hiver), Canada (2ᵉ délégation en 2026), Allemagne (2ᵉ au classement des médailles pour les JO 2022), France, Italie, Suisse, etc.

Au contraire, les palmarès des JO d’été reflètent fidèlement la hiérarchie économique et militaire mondiale. Aux JO d’hiver, les « petits » pays peuvent plus aisément déployer une stratégie d’influence. Les grandes délégations de puissances moyennes seront celles de l’Italie (196 athlètes), de l’Allemagne (185 athlètes), de la France (160 athlètes), de la Suède (110 athlètes), de la Finlande (103 athlètes) et de la Norvège (80 athlètes).

À défaut de pouvoir devenir universels, les JO d’hiver pourraient-ils devenir une enceinte où les « puissances moyennes », de moins en moins alignées sur les États-Unis, la Chine et la Russie, se montreraient et se valoriseraient ?

De 2026 à 2034 : réeuropéaniser les JO d’hiver ?

Pour répondre à ces défis mondiaux, les villes organisatrices d’Italie (pour l’édition 2026) et de France (pour l’édition 2030) ont commencé à infléchir les modalités d’organisation des JO. Elles ont essayé de se démarquer du gigantisme de l’édition 2022 organisée par Pékin en ventilant les compétitions entre plusieurs sites (sept pour l’édition 2026). Elles ont également intégré des sports moins consommateurs d’infrastructures comme le ski-alpinisme qui ne nécessite pas de remontées mécaniques. Et elles ont ouvert la compétition à des représentants (symboliques) du sud.

À long terme, ces deux éditions européennes des JO d’hiver réussiront-elles à infléchir la dynamique écologique, économique et politique de cette compétition ? Ou bien les JO d’hiver 2034, qui auront lieu dans l’Utah, reprendront-ils la trajectoire antérieure ? Au CIO comme dans le monde, les Européens réussiront-ils à endosser et promouvoir leur rôle d’avocats du développement durable ? Rappelons qu’en France, les Jeux d’hiver de Grenoble en 1968 et, encore plus, ceux d’Albertville en 1992 s’étaient distingués par ce qu’ils ont laissé en matière d’infrastructures de transport, permettant le désenclavement des Alpes…

Cyrille Bret ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

05.02.2026 à 16:33

Comment la corruption s’est installée en Espagne

Bertrand Venard, Professeur / Professor, Audencia

Texte intégral (1434 mots)

Le socialiste Pedro Sanchez est arrivé au pouvoir en 2018 dans la foulée d’un scandale de corruption qui avait mis à mal le gouvernement de droite en place jusque-là. Mais au cours des années suivantes, des affaires tout aussi graves ont éclaboussé son entourage le plus proche. Les théories de la criminologie permettent de mieux comprendre le phénomène par lequel la corruption se propage au sein d’une société et, particulièrement, de ses élites politiques.

Depuis plusieurs mois, une gigantesque affaire de corruption secoue l’Espagne au plus haut niveau de l’État. Le premier touché par ce scandale est le premier ministre Pedro Sanchez, élu justement à l’origine pour lutter contre la fraude.

Pour un moraliste, le spectacle ibérique a toutes les apparences d’un vaste roman d’hypocrisie, si minutieusement façonné, si délicatement brodé, qu’on pourrait croire qu’il répond à quelque obscure vocation artistique et vicieuse de l’âme humaine. Mais l’œil du chercheur en criminologie y voit matière à illustrer de nombreuses théories.

La pandémie de Covid-19, contexte favorable à la corruption

Les affaires criminelles trouvent souvent leur origine dans un contexte propice.

Pedro Sanchez fut porté au pouvoir en 2018, à 46 ans, sur les décombres du scandale Gürtel qui avait causé la chute du gouvernement du Parti populaire (PP, droite) conduit par Mariano Rajoy.

Sanchez était alors, aux yeux d’un peuple désolé, semblable à un jeune héros de roman, sauveur d’une Espagne lasse des scandales, baigné d’une lumière moderne, incarnant la promesse d’une transparence immaculée et joyeuse. Il entérina son statut en remportant les élections législatives anticipées d’avril puis de novembre 2019, avant de perdre de peu celles de 2023, demeurant toutefois au pouvoir grâce à des alliances politiques. Quelques années plus tard, le voici prisonnier des mêmes ombres qu’il avait autrefois prétendu combattre.

Le drame de la pandémie de Covid-19 fut un terreau fertile à l’expansion de la corruption. La pandémie, avec son cortège d’angoisse, d’incertitudes et de décisions précipitées, fit exploser les systèmes de contrôle, dernier rempart face à la tentation humaine. Sous le prétexte de l’urgence absolue, les règles furent oubliées, les appels d’offres suspendus, les vérifications enterrées. Un contexte délétère qui fut propice à la montée en puissance du parti d’extrême droite Vox.

Dans cette atmosphère de fin du monde, un homme providentiel, Koldo Garcia, conseiller du ministre des transports de 2018 à 2021, apparut avec l’aura de l’homme de confiance du pouvoir. Grâce aussi à la proximité qui le liait au ministre des transports, José Luis Abalos, fidèle allié de Pedro Sanchez, Koldo Garcia put naviguer sans résistance dans les couloirs de l’administration espagnole apeurée, s’appropriant commandes et contrats, ses relations lui valant brevet de compétences. Les millions se déversaient pour des masques pas toujours fournis, tandis que de multiples commissions secrètes venaient rémunérer les intermédiaires sans scrupules comme Koldo Garcia.

La corruption étendit ensuite ses ramifications jusque dans le cercle le plus intime du premier ministre. Ainsi, Begoña Gomez, l’épouse du chef du gouvernement, s’est trouvée impliquée à son tour dans les ondoiements opaques de l’attribution de certains contrats publics. Un autre scandale concerna le frère du premier ministre David Sanchez, qui a bénéficié d’un poste public, exempt de toute activité réelle, mais chèrement rémunéré.

Les théories du crime, ou la science au chevet de l’âme humaine

Les criminologues, tels des botanistes examinant les évolutions d’une plante vénéneuse, peuvent décortiquer cette affaire selon trois approches.

D’une part, la théorie des activités routinières, développée en 1979 par Cohen et Felson, montre comment la pandémie – en abolissant la vigilance – a facilité l’émergence d’un pacte de corruption grâce à trois composantes : l’existence d’un « agresseur » motivé et d’une cible vulnérable, et l’absence du gardien capable de protéger cette cible. Effectivement, c’est bien un manque de surveillance qui a permis à ces affaires de corruption de prospérer.

D’autre part, la théorie de l’association différentielle, élaborée à partir de 1939 par Sutherland, explique la façon dont, dans certains cercles du parti au pouvoir, la corruption s’est transmise comme une routine mondaine : on y apprenait à considérer la déviance non comme un crime, mais comme une technique administrative souple, semblable à ces « accommodements » subtils auxquels s’adonnent des privilégiés pour sauver les apparences tout en gardant leurs privilèges.

Enfin, la théorie de la neutralisation de Sykes et Matza (1957) révèle ce talent qu’ont les responsables politiques pour justifier la gravité de leurs actes. Les justifications étaient multiples pour annihiler le moindre sentiment de culpabilité : comme dans d’autres cas similaires, les coupables évoquèrent l’urgence, minimisèrent l’ampleur des irrégularités commises ou soulignèrent le respect impérieux des règles de loyauté à l’égard d’un cercle d’amis… malheureusement corrompus.

La façade éthique, ou l’art de sauver les apparences

Lorsque l’affaire de corruption éclata, doublée par un scandale à caractère sexuel, le parti du premier ministre fit montre d’une célérité étrange : il s’est empressé d’exclure de ses rangs des personnalités de premier plan comme José Luis Ábalos et Santos Cerdán, dénoncer et condamner verbalement l’horreur de la corruption.

Mais ces gestes semblaient davantage destinés à produire une impression de vertu qu’à restaurer une réelle moralité. Ce que l’on vit n’était pas un sursaut de conscience, mais l’instauration d’une façade éthique : un vernis discret, apposé pour masquer la pourriture, comme ces touches de peinture que l’on ajoute à un meuble délabré pour qu’il paraisse sous un jour présentable.

L’histoire de Pedro Sanchez et de son cercle intime est moins celle d’une chute spectaculaire que celle, plus triste et plus banale, d’une lente transformation – celle par laquelle le pouvoir, insensiblement, se mue en privilège, et la vertu proclamée pour le faire élire se transforme en opportunité déréglée. Le peuple espagnol, témoin de ce spectacle répétitif, se retrouve à un point de désolation totale, observant avec tristesse et lassitude pessimiste la répétition infinie des mêmes erreurs humaines. Tandis que la vertu se débat dans la boue que l’on avait promis d’assécher, l’Espagne contemple son hiver moral – un hiver qui semble ne devoir finir qu’au prix d’une lucidité douloureuse.

Bertrand Venard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.02.2026 à 16:13

Protéger les biens culturels face aux pillages et aux trafics : ce que révèle l’exemple de la Chine

Elsa Valle, Doctorante, Institut catholique de Paris (ICP)

Texte intégral (2075 mots)

Civilisation millénaire à la richesse culturelle exceptionnelle, la Chine a produit d’innombrables œuvres d’art de grande valeur. Une bonne partie de ce patrimoine a été, au cours des siècles, vendue illégalement ou tout simplement pillée. Ce phénomène se poursuit à ce jour, malgré les efforts des autorités chinoises et de la communauté internationale.

« Si un objet est détruit, c’est un objet de moins. Si un État est anéanti, il peut se relever. Mais la perte de la culture est irrémédiable. »

Ce message, publié en 1933 par l’autorité centrale du Kuomintang (qui est à la tête de la République de Chine de 1928 à 1949), rappelle que, dans les périodes de crise, protéger le patrimoine ne se limite pas à la conservation matérielle : il s’agit aussi de préserver la mémoire d’une civilisation et la continuité de son histoire. À cette date, le Kuomintang prit une décision forte, qui ne fit d’ailleurs pas l’unanimité : déplacer les collections du Musée du Palais, créé en 1925 et installé dans la Cité interdite à Pékin, plus au sud, à Shanghai, afin de les protéger de l’invasion japonaise.

L’historienne Tsai-Yun Chan a qualifié, dans un article, cet épisode de « longue marche » des collections impériales constituées par 51 empereurs pendant près de neuf siècles. Cette « longue marche » souligne la fragilité du patrimoine en temps de guerre et sa vulnérabilité face aux convoitises.

Aujourd’hui, nous pouvons admirer, dans les vitrines des musées occidentaux ou dans les catalogues de ventes, des bronzes rituels, des sculptures funéraires, ou encore des vases impériaux. Ces objets chinois suscitent un intérêt à la fois scientifique, esthétique et marchand. Pourtant, derrière ces œuvres peuvent se dissimuler des trajectoires complexes, marquées par des conflits, des pillages et des circulations contraintes dans des contextes d’instabilité politique.

Depuis le XIXe siècle, une part du patrimoine chinois a quitté son territoire d’origine, alimentant collections privées et institutions publiques à travers le monde. Cette dispersion, antérieure à l’émergence du droit international du patrimoine, complique aujourd’hui les débats sur la légitimité des détentions et les politiques de protection des biens culturels.

L’exemple chinois apparaît ainsi comme un paradigme : il éclaire non seulement les enjeux du trafic illicite et les limites des mécanismes juridiques et diplomatiques, mais révèle aussi la valeur symbolique et émotionnelle que revêt le patrimoine pour une nation.

Quand des trésors chinois ont quitté la Chine : la circulation des biens culturels avant le droit international

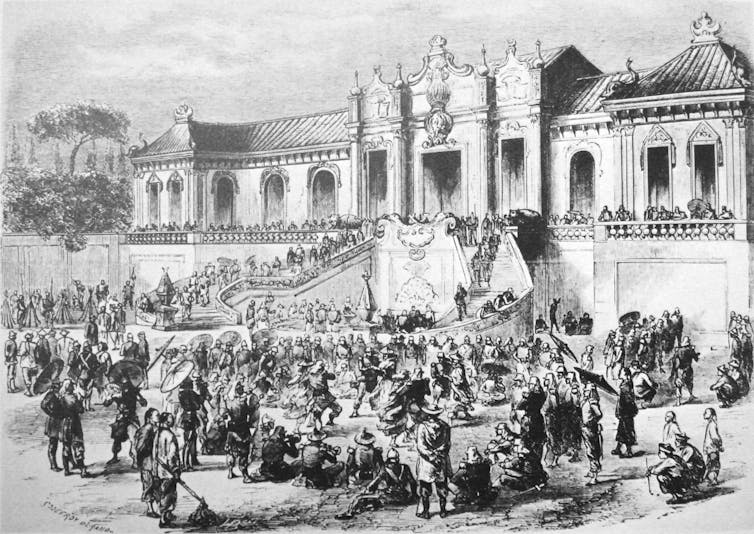

La présence aujourd’hui d’œuvres d’art chinoises dans les collections occidentales s’explique par une histoire longue, parfois marquée par des épisodes de violence. Vient à l’esprit l’événement emblématique du sac du Palais d’Été en 1860, pendant la deuxième guerre de l’opium : des milliers d’objets impériaux furent alors pillés par les troupes britanniques et françaises puis dispersés, intégrant collections privées et musées, tel le « musée chinois » de l’impératrice Eugénie au château de Fontainebleau.

Au début du XXe siècle, cette dynamique s’amplifie dans un contexte d’instabilité politique chronique en Chine. Missions archéologiques, explorations scientifiques, fouilles plus ou moins contrôlées et achats sur place contribuent à la sortie massive d’objets.

Dès 1910, au retour d’une de ses missions, le sinologue français Paul Pelliot fait don de plusieurs objets chinois anciens au musée du Louvre. Dans les années 1920 et 1930, de nombreux artefacts arrivent en Occident, contribuant à la constitution des grandes collections d’art chinois ancien. Par exemple, l’archéologue et conservateur américain Carl Withing Bishop dirige deux expéditions en Chine, une première entre 1923 et 1927 puis une deuxième entre 1929 et 1934. Au cours de ces deux expéditions, il achète de nombreux objets qui vont enrichir les collections de la Freer Gallery à Washington.

Ces circulations ne relèvent pas toujours du pillage au sens strict, mais elles s’opèrent néanmoins dans un cadre juridique quasi inexistant, bien avant l’adoption des grandes conventions internationales de protection du patrimoine. Ce vide juridique historique pèse aujourd’hui sur les débats concernant la provenance et la protection des œuvres.

Un trafic illicite toujours actif

Le trafic d’antiquités chinoises demeure une réalité contemporaine, alimentée par la demande du marché international et par la vulnérabilité persistante de nombreux sites archéologiques. En Chine, malgré un cadre législatif national renforcé, les fouilles clandestines et les pillages continuent d’affecter des zones rurales et des sites difficilement surveillés. Selon l’Unesco, 1,6 million d’objets chinois seraient aujourd’hui dispersés à travers le monde.

Le Conseil international des musées (ICOM) créé en 1946, qui a pour but de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel et naturel, a ainsi établi en 2010 une « liste rouge » des biens culturels de la Chine susceptibles de faire l’objet de transactions illicites sur le marché international des antiquités. Cette liste vise à aider musées, marchands, collectionneurs, officiers des douanes et de police, à identifier les objets potentiellement pillés et exportés illégalement de Chine.

Le cas chinois illustre donc les limites des dispositifs actuels de contrôle face à un trafic mondialisé et structuré.

Les limites du droit international du patrimoine

La lutte contre le trafic illicite et les demandes de restitution reposent aujourd’hui en grande partie sur le droit international du patrimoine, dont la pierre angulaire est la convention de l’Unesco de 1970. Celle-ci vise à prévenir l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Toutefois, ce cadre juridique présente une limite majeure : son principe de non-rétroactivité. Les œuvres sorties de leur pays d’origine avant l’entrée en vigueur de la convention ne peuvent, en règle générale, être revendiquées sur cette base.

La Convention Unidroit de 1995 renforce ce dispositif en harmonisant les règles de droit privé relatives au commerce international de l’art. Elle permet notamment un traitement uniforme des demandes de restitution devant les juridictions nationales des États signataires.

La Chine a ratifié ces deux textes internationaux, ce qui s’explique sans doute par la recrudescence du trafic illicite des biens culturels sur le territoire chinois dans les années 1990. Il y a eu d’ailleurs une volonté politique de s’inspirer de ces instruments juridiques internationaux en ce qui concerne la législation chinoise sur la protection du patrimoine culturel.

Repenser la protection du patrimoine : les enseignements du cas chinois

Le cas chinois met en lumière les tensions qui traversent aujourd’hui la lutte contre le trafic illicite des œuvres d’art et les politiques de protection du patrimoine. Il révèle l’écart entre des cadres juridiques conçus pour répondre aux trafics contemporains et des collections constituées dans des contextes historiques marqués par la guerre, la domination et l’inégalité des rapports de force. Cette dissociation entre légalité et légitimité constitue l’un des principaux défis pour les acteurs du patrimoine.

Face à ces limites, la recherche de provenance, la coopération internationale et le dialogue entre historiens, archéologues, juristes et spécialistes des relations internationales apparaissent comme des leviers essentiels. Ensemble, ils permettent de mieux documenter les trajectoires des objets et de replacer la circulation de ceux-ci dans des contextes historiques, politiques et culturels plus larges.

Au-delà de ces outils traditionnels, la Chine adopte des pratiques visant à garantir une justice pour les sociétés d’origine des biens culturels, en s’impliquant dans la résolution internationale de conflits relatifs aux objets, en négociant le rapatriement de pièces dispersées comme les deux volumes du manuscrit de soie de Zidanku conservés au musée national des Arts asiatiques de Washington et restitués à la Chine en mai 2025, et en concluant des accords bilatéraux avec plus de vingt pays pour renforcer la lutte contre le pillage et l’exportation illégale d’objets culturels. Ces démarches, qui ne relèvent pas toutes du cadre juridique des restitutions internationales, s’inscrivent dans une dynamique plus large : la Chine formule des revendications explicites concernant certains biens culturels, les enjeux patrimoniaux participant d’une affirmation accrue de sa place sur la scène internationale.

Ces évolutions montrent que la protection du patrimoine ne relève plus seulement de la conservation matérielle ou du respect des cadres juridiques, mais implique une approche globale capable d’articuler histoire, droit, circulation des œuvres et enjeux contemporains du marché de l’art.

Elsa Valle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.02.2026 à 16:13

Expiration du traité New Start : vers une reprise de la course aux armements nucléaires ?

Tilman Ruff, Honorary Principal Fellow, School of Population and Global Health, The University of Melbourne

Texte intégral (2049 mots)

**Dans un contexte international extrêmement tendu, le traité New Start, signé en 2010 entre la Russie et les États-Unis, expire ce jeudi 5 février. Les termes du traité limitent à 700 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques déployés et à 1 550 le nombre de têtes nucléaires déployées sur ces lanceurs. Sans nouvel – et improbable à ce stade – accord, les deux parties pourront accroître leurs arsenaux, une perspective qui constitue une source d’inquiétude majeure.

Le traité New Start, le dernier accord visant à limiter le nombre d’armes nucléaires de la Russie et des États-Unis, arrive à son terme ce 5 février 2026. Aucune négociation n’est prévue pour prolonger sa durée. Comme l’a déclaré Donald Trump dans une interview récente, « S’il expire, il expire ».

On ne saurait trop insister sur l’importance du traité New Start. Après que d’autres traités relatifs au contrôle des armes nucléaires ont été abrogés ces dernières années, ce texte était le seul accord prévoyant des dispositifs de notification et d’inspection entre les États-Unis et la Russie. À eux deux, ces pays possèdent 87 % des armes nucléaires mondiales.

La fin du traité mettra un terme définitif à la retenue nucléaire entre les deux puissances. Elle risque également d’accélérer la course mondiale aux armements nucléaires.

Qu’est-ce que New Start ?

Le traité sur les mesures visant à réduire et limiter davantage les armes stratégiques offensives, dit « New Start » ou traité de Prague, a été signé le 8 avril 2010 à Prague, par les présidents Barack Obama et Dmitri Medvedev. Il est entré en vigueur l’année suivante.

Il remplaçait un traité de 2002, le Strategic offensive reduction treaty (SORT), par lequel la Russie et les États-Unis s’étaient engagés à réduire en dix ans le nombre de leurs ogives nucléaires à une quantité comprise entre 1 700 et 2 200 têtes.

Avec New Start, signé pour une durée de dix ans, les deux pays promettaient de réduire leur nombre d’armes nucléaires à longue portée ; en outre, le texte apportait des précisions supplémentaires sur les différents types de lanceurs. Le traité limitait l’arsenal nucléaire à 700 missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et missiles mer-sol balistiques stratégiques (SLBM), 1 550 ogives nucléaires et 800 lanceurs (déployés et non déployés). Ces objectifs ont été atteints dès le 5 février 2018.

Le texte comportait également des dispositifs efficaces d’inspection et de vérification de la conformité des actions des deux parties prenantes aux termes du traité. Il prévoyait deux échanges annuels, ainsi qu’un système continu de notifications mutuelles concernant le mouvement des forces nucléaires stratégiques, qui avaient lieu presque quotidiennement. Les deux parties acceptaient l’inspection réciproque sur site des missiles, ogives et lanceurs couverts par le traité, ce qui fournissait à chacune d’entre elles des informations précieuses sur les déploiements nucléaires de l’autre.

Enfin, l’accord établissait une commission consultative bilatérale et des procédures claires pour la résolution de questions ou de disputes.

Les limitations de l’accord

À l’époque, le traité a été critiqué pour le caractère modeste des réductions qu’il imposait et pour le champ limité des types d’armes nucléaires qu’il couvrait.

Mais sa principale faiblesse était le prix politique qu’Obama avait payé pour obtenir sa ratification par le Sénat américain.

Afin d’obtenir un soutien suffisant de la part des républicains, le président démocrate avait accepté un programme à long terme, d’un coût de plus de 2 000 milliards de dollars, portant sur le renouvellement et la modernisation de l’arsenal nucléaire américain, ainsi que des installations et des programmes de production et d’entretien des armes nucléaires.

Conséquence : avec New Start, les États-Unis s’assuraient de continuer à disposer d’un arsenal nucléaire conséquent et sans cesse modernisé. Les perspectives d’un désarmement total s’évanouissaient.

À l’approche de l’expiration du traité, qui prenait fin en 2021, la Russie avait proposé d’en prolonger la validité de cinq ans, comme le permettaient les dispositions du texte. Donald Trump, qui effectuait alors son premier mandat présidentiel, avait refusé d’y donner suite.

Après sa victoire à l’élection présidentielle de 2020, Joe Biden a finalement accepté la prolongation du traité, le 3 février 2021, soit deux jours seulement avant son échéance. Aucune nouvelle prolongation n’est toutefois prévue par le traité.

En février 2023, la Russie a suspendu l’application de certains aspects clés de l’accord, parmi lesquels l’échange de données sur les stocks et les inspections sur site. Elle ne s’est cependant pas officiellement retirée du traité et s’est engagée à continuer de respecter les limites numériques concernant les ogives, missiles et lanceurs.

Et maintenant ?

En septembre 2025, à l’approche de l’expiration du traité, Vladimir Poutine a fait savoir qu’il était prêt à continuer à respecter les limites fixées pour une année supplémentaire, à condition que les États-Unis fassent de même.

Mis à part une remarque improvisée de Donald Trump – « Cela me paraît être une bonne idée » –, aucune réponse officielle n’a été apportée par Washington à cette proposition russe.

Trump a par ailleurs compliqué la situation en exigeant que toute future négociation sur le contrôle des armes nucléaires inclue la Chine. Or Pékin a toujours refusé cette participation. Il n’existe en outre aucun précédent de négociations trilatérales sur le désarmement ou le contrôle nucléaire, qui seraient longues et complexes. Et si l’arsenal chinois est en expansion, il ne représente aujourd’hui que 12 % de celui des États-Unis et moins de 11 % de celui de la Russie.

Le traité New Start semble désormais voué à expirer sans qu’aucun accord ne soit conclu pour maintenir ses limites jusqu’à la négociation d’un traité de remplacement.

Cela signifie que la Russie et les États-Unis pourraient augmenter, en l’espace de quelques mois, le nombre de leurs ogives déployées de 60 % et 110 % respectivement. Tous deux disposent en effet de la capacité à charger davantage d’ogives sur leurs missiles et bombardiers que ce n’est actuellement le cas. Ils conservent également d’importants stocks d’ogives en réserve ou destinées au démantèlement, mais encore intactes.

S’ils prenaient de telles mesures, les deux pays pourraient pratiquement doubler leurs arsenaux nucléaires stratégiques déployés.

La fin des processus d’échange de données, de vérification et de notification entraînerait une grande incertitude et une méfiance mutuelle. Cela pourrait à son tour conduire à un renforcement supplémentaire des capacités militaires des deux pays, déjà colossales.

Un avertissement inquiétant

L’aspect le plus préoccupant de cette évolution est sans doute le fait que le désarmement nucléaire est désormais moribond.

Aucune négociation sur le désarmement ou même sur la limitation des risques nucléaires n’est actuellement en cours. Aucune n’est prévue.

A minima, après l’expiration du traité de New Start cette semaine, la Russie et les États-Unis devraient convenir de respecter ses limites jusqu’à ce qu’ils négocient de nouvelles réductions.

Et cinquante-six ans après avoir pris, dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), un engagement en faveur du désarmement, les deux puissances devraient œuvrer à la mise en place d’un accord entre l’ensemble des États dotés de l’arme nucléaire afin d’éliminer leurs arsenaux.

Mais la Russie, les États-Unis et les autres puissances nucléaires empruntent aujourd’hui la direction opposée.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a multiplié les actions – du bombardement de l’Iran à l’arrestation du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro – qui témoignent de son mépris pour le droit international et les traités. Elles confirment également sa volonté d’employer tous les leviers de puissance pour affirmer la suprématie américaine.

Vladimir Poutine, de son côté, a eu recours à un IRBM, le fameux Orechnik, contre l’Ukraine, multiplié les menaces de recours à l’arme nucléaire contre Kiev et l’Occident, et opté pour une approche sans précédent et extrêmement dangereuse vis-à-vis des centrales nucléaires ukrainiennes, autour desquelles les combats ont lieu régulièrement et qui fonctionnent désormais dans un environnement très dégradé, ce qui suscite des risques immenses.

Tout cela est de mauvais augure pour le désarmement nucléaire et, au-delà, pour la réduction de l’éventualité d’une guerre nucléaire.

Tilman Ruff est est affilié à l’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, à la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, à l’Association médicale pour la prévention de la guerre, à Médecins pour l’environnement Australie et à l’Association australienne pour la santé publique.

03.02.2026 à 15:28

Les fichiers Epstein, la boîte de Pandore de la transparence américaine

Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po

Texte intégral (1916 mots)

Plusieurs millions de documents viennent d’être rendus accessibles au grand public dans l’affaire du financier Jeffrey Epstein, mort en 2019 en prison – la cause officielle du décès, un suicide par pendaison, suscitant à ce jour de nombreux doutes. Il faudra beaucoup de temps et d’énergie pour analyser en totalité cet immense afflux d’informations. Au-delà des nouvelles révélations, l’épisode pose d’importantes questions sur l’articulation entre, d’une part, le devoir de transparence et, d’autre part, la nécessité de protéger la présomption d’innocence.

La publication, le 30 janvier 2026, des « Epstein Files » par le département de la justice des États-Unis (DOJ) a eu l’effet de l’ouverture d’une véritable boîte de Pandore, libérant dans l’espace public une masse documentaire d’une ampleur inédite et déclenchant une onde de choc allant bien au-delà du champ judiciaire.

Ce qui était présenté comme un geste de clarté et de responsabilité démocratique s’est transformé en un événement politique et médiatique majeur, révélateur des fragilités contemporaines de la transparence institutionnelle.

Une divulgation de documents d’une ampleur sans précédent

La divulgation s’inscrit dans le cadre de l’Epstein Files Transparency Act, adopté à la fin de l’année précédente par le Congrès à une quasi-unanimité des élus des deux Chambres et ratifié peu après. Ce texte imposait au DOJ la publication de l’ensemble des dossiers relatifs aux enquêtes menées sur Jeffrey Epstein et son réseau, avec l’objectif explicite de mettre un terme aux soupçons persistants d’opacité et de traitement préférentiel favorisant certaines des personnalités concernées. Pour le DOJ, cette publication marque officiellement la fin d’un processus de divulgation long et juridiquement encadré, présenté comme l’ultime étape d’une obligation désormais satisfaite.

Pourtant, loin de refermer l’affaire, cette ouverture massive des archives semble inaugurer une nouvelle phase de controverse, où la transparence affichée nourrit la défiance plus qu’elle ne la dissipe.

L’ampleur des éléments rendus publics est sans précédent. Entre trois et cinq millions de documents, près de 2 000 vidéos et environ 180 000 photographies, issus de procédures civiles, d’enquêtes fédérales, de saisies numériques et de correspondances accumulées sur plusieurs décennies, ont été mis à la disposition du grand public.

Cette profusion donne l’impression d’une transparence totale, presque absolue, mais elle pose immédiatement un problème de lisibilité. Une grande partie des fichiers est partiellement caviardée pour des raisons juridiques, d’autres sont fragmentaires ou dépourvus de contexte précis. Le public se trouve confronté à un matériau brut, massif et hétérogène, difficile à hiérarchiser et à interpréter sans un travail d’analyse approfondi. La transparence promise se heurte ainsi à une réalité paradoxale : montrer beaucoup ne signifie pas nécessairement expliquer clairement.

Cette difficulté est accentuée par l’apparition de nouveaux noms qui viennent s’ajouter à une liste déjà longue de personnalités associées, de près ou de loin, à l’univers relationnel d’Epstein.

La place manque ici pour analyser la portée de la totalité des révélations relatives à ces personnalités qui n’étaient jusque-là pas évoquées, par exemple la future reine de Norvège Mette-Marit et l’ancien premier ministre travailliste de ce même pays Thorbjorn Jagland, ou encore l’ancien ministre slovaque des affaires étrangères Miroslav Lajcak. Parmi les noms qui ont attiré une attention médiatique immédiate figurent trois cas sur lesquels nous nous attarderons particulièrement : ceux de Sarah Ferguson, Peter Mandelson et Caroline Lang.

Des révélations propices à tous les soupçons

Dans le cas de Sarah Ferguson, duchesse d’York et ancienne épouse (1986-1996) du prince Andrew – frère de l’actuel roi Charles et dont la proximité avec Epstein a été largement documentée bien avant les révélations du 30 janvier, au point que son frère lui a retiré le statut de prince en octobre dernier –, les documents font état de relations sociales avec Epstein dans les années 1990 et 2000, notamment des rencontres et des échanges dans des cercles mondains communs.

Certaines accusations relayées par des témoignages évoquent des contacts répétés et des sollicitations financières indirectes, bien que la principale intéressée ait toujours nié toute implication dans des activités illégales et rappelé que ces relations relevaient d’un cadre social sans dimension criminelle établie. La présence de son nom dans les fichiers illustre néanmoins la manière dont des liens sociaux, même anciens ou périphériques, peuvent être réinterprétés à la lumière du scandale.

Peter Mandelson, figure centrale de la vie politique britannique et ancien commissaire européen au commerce (2004-2008), apparaît quant à lui dans des correspondances et des agendas liés à Epstein. Les accusations évoquées dans certains témoignages ne portent pas sur des faits pénaux établis, mais sur des fréquentations répétées et une proximité assumée avec le financier, y compris après la première condamnation de celui-ci en 2008. Mandelson a reconnu publiquement avoir côtoyé Epstein dans un cadre social et professionnel, tout en niant toute connaissance ou participation à des activités criminelles.

La récurrence de son nom dans les fichiers alimente cependant le débat sur la responsabilité morale des élites et sur la persistance de relations avec Epstein malgré les alertes judiciaires déjà connues à l’époque des faits. Après avoir été limogé de son poste d’ambassadeur aux États-Unis en septembre dernier à cause de ses liens avec le criminel américain, Mandelson a annoncé le 1er février qu’il quittait le parti travailliste britannique, dont il était une figure historique.

Le cas de Caroline Lang, fille de Jack Lang et déléguée générale du syndicat de la production indépendante, poste dont elle a démissionné à la suite de la révélation de la présence de son nom dans les dossiers Epstein, est plus opaque et contribue à la confusion générale. Les documents la mentionnent dans des échanges et des listes de contacts liés à l’entourage d’Epstein, sans que son rôle précis soit clairement établi. Certaines accusations évoquent des interactions régulières ou une présence lors d’événements organisés par le financier, mais les fichiers ne permettent pas de déterminer la nature exacte de ces relations ni d’établir une implication pénale.

Cette opacité illustre l’un des problèmes majeurs de la divulgation massive : l’exposition de noms sans cadre interprétatif clair, ce qui laisse place à des spéculations difficilement vérifiables.

L’éternelle tension entre devoir d’information et préservation de la présomption d’innocence

La publication de ces informations met en lumière une tension fondamentale entre le droit à l’information et le devoir de prudence. D’un côté, la société civile réclame une transparence totale, considérant que seule la divulgation intégrale des archives peut permettre un examen démocratique des réseaux de pouvoir ayant entouré Epstein. De l’autre, juristes et journalistes rappellent que la diffusion de documents non contextualisés peut porter atteinte à la présomption d’innocence, nuire à des individus cités sans preuve formelle et détourner l’attention des victimes au cœur de l’affaire. La logique de la liste et de l’exposition nominale tend ainsi à remplacer l’analyse rigoureuse des faits.

Cette tension est d’autant plus forte que les fichiers font référence à Donald Trump à plus de 1 500 reprises. Cette omniprésence alimente la défiance à l’égard du président actuel et ravive les critiques sur la lenteur avec laquelle son administration a accepté la divulgation complète des dossiers. Même en l’absence de preuves nouvelles établissant une responsabilité pénale, la répétition de son nom nourrit les soupçons d’un pouvoir réticent à une transparence totale et accentue la polarisation politique autour de l’affaire.

En définitive, la révélation des fichiers Epstein apparaît moins comme un point final que comme une ouverture brutale et incontrôlée, fidèle à la métaphore de la boîte de Pandore. Elle expose les limites d’une transparence réduite à la publication massive de données et met au défi les institutions, les médias et le pouvoir politique.

Pour Donald Trump, cette affaire constitue un test majeur : démontrer que la transparence peut s’accompagner de clarté, de responsabilité et de respect des principes fondamentaux de l’État de droit, sans nourrir durablement la confusion ni la défiance institutionnelle. Au vu de ses premières réactions – il affirme que la publication du 30 janvier l’absout totalement, tout en s’en prenant avec virulence aux « démocrates pourris » qui, selon lui, étaient « presque tous », de même que leurs donateurs, des visiteurs réguliers de la tristement célèbre île d’Epstein –, le locataire de la Maison-Blanche semble au contraire vouloir utiliser cet épisode pour alimenter le climat extrêmement polémique qui règne aujourd’hui dans la vie politique américaine…

Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.02.2026 à 16:23

Le lien direct entre efficacité de la propagande et difficulté de mettre fin à un conflit

Petros Sekeris, Associate Professor in Economics and Finance, TBS Education

Texte intégral (1619 mots)

Les innovations technologiques rendent les propagandes de plus en plus efficaces. Les populations des pays en guerre, mais aussi les dirigeants, ont dès lors plus de peine à accepter les termes d’un accord de paix ou même à envisager une sortie de conflit.

Fin 2024, 88 % des Ukrainiens pensaient que leur armée était capable de remporter la guerre contre le géant russe. Près d’un an plus tard, ils étaient 76 % à y croire pour autant que l’Occident continue à fournir des armes. La même confiance en la patrie semble prévaloir dans le camp adverse : les trois quarts des Russes sont persuadés que leur pays sortira vainqueur du conflit.

Dans de telles conditions, tout compromis acceptable pour l’un des belligérants se heurte à l’intransigeance de l’autre, et les pourparlers piétinent logiquement.

Des propagandes de plus en plus efficaces grâce aux réseaux sociaux et à l’IA

Les propagandes guerrières visant à galvaniser les foules ne datent pas d’hier – on en retrouve trace jusque dans des écrits antiques, mais aussi dans l’art – sculptures, mosaïques ou fresques, en Mésopotamie, en Grèce ou à Rome. Mais leur efficacité est aujourd’hui particulièrement redoutable, et c’est ce qui explique que la majorité des citoyens des deux pays belligérants veut toujours croire à une possible victoire après quatre ans de guerre, alors que le front, mois après mois, bouge en réalité assez peu et que, déjà, selon des estimations récentes, environ 1,2 million de Russes et 600 000 Ukrainiens auraient été tués, grièvement blessés ou portés disparus au combat.

Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans cette aspiration continue à la victoire au prix de tant de vies et de ressources. Lors des printemps arabes de 2011, la manière dont les manifestants utilisaient ce nouvel outil avait affolé les gouvernants. Plusieurs États avaient bloqué Internet. Mais aujourd’hui, les États savent parfaitement influer sur les croyances des citoyens.

L’impact des interventions russes sur les réseaux a été mis en évidence dès les élections de 2016 aux États-Unis. Une armée d’influenceurs en ligne avait été mobilisée à l’époque pour faire basculer l’opinion publique américaine. Avec l’intelligence artificielle (IA), une telle mobilisation n’est même pas nécessaire. Des bots peuvent désormais envoyer en un temps record des millions de messages et d’images trafiquées, sous des identités inventées, pour orienter les perceptions des internautes en jouant sur l’émotion. Les citoyens sont d’autant plus vulnérables que les algorithmes les enferment dans des bulles informationnelles, entourées de personnes ou de robots aux avis semblables, créant la surenchère.

L’impact sur les esprits de cette propagande aux moyens jamais vus joue un rôle clé dans les conflits, incitant les dirigeants à adopter des positions plus dures à la table des négociations et rendant les processus de paix plus difficiles.

Des dirigeants prisonniers de leur propre récit triomphaliste

Nos recherches utilisant la théorie des jeux montrent que la propagande ne se contente pas de galvaniser l’opinion : elle peut devenir un catalyseur de guerre.

En diffusant de manière systématique des images de combattants intrépides, de prouesses technologiques ou de « victoires » sur le terrain, les dirigeants cherchent à renforcer la conviction, au sein de la population, que leur armée est supérieure et que l’issue du conflit leur sera favorable. On retrouve ce mécanisme aussi bien dans les vidéos de groupes armés mettant en scène des commandos surentraînés et des arsenaux impressionnants que dans les vastes parades militaires conçues pour projeter une image d’invincibilité.

Ce processus a un effet pernicieux : il lie les mains des dirigeants eux-mêmes. Une fois que les citoyens sont persuadés de la supériorité militaire nationale, ils risquent de rejeter tout accord perçu comme insuffisamment avantageux. Même lorsque des concessions seraient rationnelles pour éviter une escalade meurtrière, elles deviennent alors trop coûteuses à proposer ou à accepter par les dirigeants, car elles menacent leur survie politique, y compris lorsqu’ils sont des autocrates.

Plus préoccupant encore, lorsque les deux camps nourrissent simultanément des perceptions déformées, un accord mutuellement acceptable devient pratiquement impossible. Aucun dirigeant ne va tenter de « refroidir » son opinion publique, car cela le placerait en position de fragilité face à son adversaire. Chaque population surestime donc l’espérance de gains de la guerre et sous-estime ses coûts.

L’intuition centrale de notre modèle est que la propagande n’est pas seulement un instrument de mobilisation intérieure : elle peut aussi servir d’outil stratégique dans la négociation internationale. En renforçant la conviction publique qu’une victoire militaire est probable, l’électorat devient plus intransigeant sur d’éventuelles concessions, ce qui rend plus crédible la fermeté d’un dirigeant à la table des négociations et peut pousser l’adversaire à offrir davantage. Les dirigeants adoptent cette stratégie en connaissance de cause : ils savent qu’elle accroît le risque de guerre, mais estiment que le gain potentiel en pouvoir de négociation peut en « valoir le coût ».

Le problème apparaît lorsque les deux camps font le même calcul. Le durcissement simultané des attentes internes élève les exigences minimales des deux côtés au point qu’aucun compromis n’est politiquement acceptable : l’outil censé renforcer la négociation finit alors par en supprimer l’espace même et rendre la guerre plus probable.

Dans ce cadre, seule une rupture majeure – par exemple, une défaite militaire spectaculaire qui modifie brutalement les croyances, ou l’intervention décisive d’un acteur extérieur imposant une désescalade – peut rouvrir un espace de négociation.

L’histoire offre des illustrations frappantes : au Japon, en 1945, les destructions d’Hiroshima et de Nagasaki brisent la propagande d’invincibilité et entraînent une capitulation rapide, révélant combien la perception publique de force peut être brutalement corrigée par des événements matériels. De manière similaire, lors de la guerre du Vietnam, l’offensive du Têt en 1968, combinée au soutien stratégique et logistique massif de la Chine aux Vietcongs, met en lumière l’écart entre la propagande américaine sur une victoire imminente et la réalité du terrain, conduisant les États-Unis à entamer des négociations de paix à Paris à partir de 1968 et à revoir leur engagement militaire.

Des conflits de plus en plus nombreux

Ce phénomène est d’autant plus problématique que le nombre de conflits est aujourd’hui fortement orienté à la hausse. Selon les données du programme Uppsala Conflict Data (UCDP), hébergé au sein de l’Université d’Uppsala en Suède, l’année 2022 a été la plus meurtrière depuis la fin de la guerre froide si l’on excepte le génocide au Rwanda en 1994 et sa folie sanguinaire. L’année 2023 se situe également à un niveau de conflictualité très élevé, juste après 2022. Pour l’année 2024, le centre comptabilise pas moins de 11 conflits armés. Les calculs pour 2025 ne sont pas encore disponibles, mais il est certain que, du fait de la situation à Gaza et de celle au Soudan, entre autres, cette année aura également été très meurtrière. 2026 s’ouvre sur un durcissement marqué de la posture américaine sur la scène internationale et de nouveaux affrontements sanglants en Syrie, et risque fort de s’inscrire de ce point de vue dans le prolongement des années précédentes.

Cette montée des tensions est liée à l’émergence d’un monde multipolaire, mais plus encore au dérèglement climatique qui produit déjà des effets délétères. Une recherche publiée par la revue Science a établi dès 2013 un lien de causalité entre le réchauffement et la montée des violences interpersonnelles et guerres civiles. La pression migratoire et la lutte interétatique pour les ressources ne font depuis lors que s’accentuer. Dans ce contexte particulièrement belligène, les discours propagandistes versent encore de l’huile sur le feu.

Petros Sekeris ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

01.02.2026 à 10:18

Thaïlande : une démocratie à marée basse

Arnaud Leveau, Docteur en science politique, professeur associé au Master Affaires internationales, Université Paris Dauphine – PSL

Texte intégral (2467 mots)

À l’approche des élections législatives de février 2026, la Thaïlande s’apprête à voter une nouvelle fois dans un cadre démocratique formellement respecté mais politiquement étroit. Derrière le rituel électoral, ce scrutin révèle surtout les limites structurelles d’un système où le changement reste soigneusement borné.

Le 8 février 2026, les Thaïlandais retourneront aux urnes à la suite de la dissolution anticipée du Parlement par le premier ministre sortant Anutin Charnvirakul. Cette décision, motivée par l’impossibilité de consolider une majorité stable et par la menace d’une motion de censure, s’inscrit dans une longue tradition politique nationale : lorsque l’équilibre parlementaire devient trop incertain, la dissolution apparaît comme un moyen de reprendre l’initiative, tout en renvoyant l’arbitrage formel aux électeurs.

La scène est désormais familière. Les campagnes électorales s’ouvrent dans un climat de relative normalité institutionnelle, avec leurs caravanes sillonnant les provinces, leurs promesses économiques diffusées massivement sur les réseaux sociaux et le retour de figures bien connues de la vie politique locale. Pourtant, derrière cette mécanique démocratique bien huilée, persiste une interrogation plus fondamentale : dans quelle mesure le vote peut-il réellement transformer le jeu politique thaïlandais, au-delà du simple renouvellement des équilibres partisans ?

Un pluralisme réel mais étroitement encadré

La vie politique thaïlandaise repose sur une compétition partisane bien réelle, contrairement à l’image parfois caricaturale que l’on donne d’elle dans les médias occidentaux. Les élections sont régulières, pluralistes, relativement bien organisées, et la participation demeure élevée. Cependant, cette compétition s’exerce dans un espace strictement délimité, où certaines réformes et certains débats restent structurellement hors de portée.

Trois forces politiques dominent aujourd’hui le paysage. Le camp gouvernemental, emmené par Anutin Charnvirakul et son parti Bhumjaithai, incarne un conservatisme pragmatique. Plus gestionnaire que réformateur, Anutin se présente comme un homme de compromis, capable de maintenir la stabilité dans un environnement politique fragmenté. Sa stratégie repose sur la continuité des politiques publiques, notamment les programmes de soutien à la consommation et aux territoires, et sur une posture de fermeté mesurée sur les dossiers souverains, en particulier les questions frontalières.

Face à lui, le Parti du peuple (People Party), héritier légal du mouvement réformiste Move Forward, dissous par la Cour constitutionnelle en 2024, cristallise les aspirations d’une jeunesse urbaine, connectée et largement acquise aux idéaux d’une démocratie libérale plus transparente. En tête des sondages, très populaire dans les grandes villes et parmi les classes moyennes éduquées, il demeure toutefois structurellement empêché d’accéder au pouvoir. Son renoncement à la réforme de la loi de lèse-majesté, pourtant au cœur de son identité initiale, illustre les lignes rouges que toute force politique doit intégrer pour espérer survivre dans le système.

Le troisième pôle, le Pheu Thai, longtemps dominant, apparaît aujourd’hui affaibli. Historiquement associé au clan Shinawatra, il a bâti sa puissance sur une combinaison de politiques redistributives et de loyautés rurales. Mais cette formule semble désormais épuisée. Les alliances controversées avec des partis proches de l’armée, l’affaiblissement de ses figures historiques et la transformation sociologique de l’électorat ont érodé sa crédibilité. Son déclin symbolise la fin progressive d’un cycle populiste fondé sur la redistribution des rentes étatiques.

Les verrous institutionnels du changement