10.02.2026 à 00:05

La fauconnerie comme outil de subversion des normes de genre au Moyen Âge

Rachel Delman, Heritage Partnerships Coordinator, University of Oxford

Texte intégral (2914 mots)

Dans deux films récents consacrés à la vie des femmes au Moyen Âge, on observe la présence de faucons, symboles de pouvoir et, au risque d’employer un anachronisme, d’émancipation avant l’heure.

Les faucons prennent leur envol au cinéma. Dans deux adaptations littéraires récentes — Hamnet et H is for Hawk —, ces oiseaux sont intimement liés à la vie et aux émotions de leurs héroïnes respectives : Agnes Shakespeare (née Hathaway) et Helen Macdonald.

La symbolique des rapaces est au cœur de ces deux nouveaux films : Hamnet, l’adaptation par Chloé Zhao du roman de Maggie O’Farrell paru en 2020, et H is for Hawk, tiré des mémoires de Macdonald publiés en 2014 et traduits en français par M pour Mabel. Dans ces films, les faucons deviennent des figures complexes et ambivalentes.

Si Hamnet se déroule à l’époque élisabéthaine, H is for Hawk prend place dans le monde contemporain. Mais une histoire encore plus ancienne retrace la relation entre femmes et oiseaux de proie. Mes recherches montrent qu’au Moyen Âge déjà, cette relation était multiforme. Bien plus qu’un accessoire de mode, les faucons offraient aux femmes un moyen d’affirmer leur genre, leur pouvoir et leur statut social dans un monde largement dominé par les hommes.

Au Moyen Âge, le dressage des faucons — subtil jeu d’équilibre entre contrôle et liberté — était fréquemment associé à la cour amoureuse entre hommes et femmes.

La dimension romantique de la fauconnerie transparaît dans les œuvres d’art, les objets et la littérature de l’époque. Des scènes d’hommes et de femmes chassant ensemble à l’aide de faucons figurent parmi un large éventail d’artéfacts médiévaux : tapisseries ornant murs de châteaux, étuis décorés servant à protéger les miroirs à main…

La plus grande tapisserie des Devonshire Hunthing Tapestries — un ensemble de quatre tapisseries du XVe siècle — est entièrement consacrée à la fauconnerie. Des amoureux y sont représentés en train de se promener bras dessus bras dessous, pendant que leurs oiseaux chassent le gibier.

Deux étuis à miroir du XIVe siècle, conservés au British Museum et au Metropolitan Museum of Art, représentent des couples à cheval, tenant des faucons. Ces miroirs ont probablement été offerts comme gages d’amour. La littérature médiévale regorge elle aussi de références à des femmes accompagnées de faucons, voire représentées comme tels.

Mais la figure de la femme-faucon qu’il faudrait « dompter et contrôler » ne renvoie toutefois pas à une soumission féminine. Au contraire, la fauconnerie et sa symbolique permettaient aux femmes de l’élite médiévale d’exprimer leur autorité et leur autonomie.

Se définir à travers l’image

Lorsque les femmes de haut rang avaient la possibilité de se représenter à travers la culture visuelle, elles choisissaient souvent d’y inclure des oiseaux de proie. Cela était notamment visible sur les sceaux, cachets officiels souvent utilisés à l’époque médiévale pour authentifier les documents juridiques. Le sceau constituait la marque d’identification de la personne qui l’apposait, et renvoyait à son statut social et à son autorité. L’iconographie des sceaux et les matrices servant à les produire reflétaient la manière dont les femmes de haut rang voulaient être perçues par le monde.

Elizabeth de Rhuddlan, la plus jeune fille du roi Edouard Ier d’Angleterre et d’Eleonore de Castille, a choisi pour la matrice de son sceau personnel, un motif particulièrement répandu chez les femmes du XIIIe siècle : une femme debout, corps légèrement tourné vers un rapace docile posé sur sa main gauche.

Une autre matrice du même siècle montre Elizabeth, dame de Sevorc, à cheval, assise en amazone, tenant un faucon dans une main et la serre d’un aigle dans l’autre.

À travers ces sceaux, les femmes médiévales affirmaient leur maîtrise des rapaces, mais surtout, leur appartenance à un cercle féminin puissant.

Des archives montrent par ailleurs que reines et dames ont créé et administré des parcs et domaines de chasse. Elles pratiquaient la fauconnerie ensemble, dressaient les rapaces et les offraient même parfois en cadeau.

Certaines petites espèces, comme le faucon merlin, étaient jugées plus convenables pour les femmes. Dans le film H is for Hawk, Helen (Claire Fory) refuse de se contenter d’un faucon merlin, qu’elle rejette comme « oiseau de dame ». Effectivement, les femmes du Moyen Âge n’acceptaient pas toujours, loin de là, de se plier aux règles prescrites par les manuels de bonne conduite.

Margaret Beaufort, la grand-mère paternelle d’Henry VIII, possédait de nombreux rapaces : faucons merlins, lanerets… mais aussi de grandes espèces comme des autours et des faucons lanier.

Le parc à daims qu’elle fit aménager autour de son palais de Collyweston, dans le Northamptonshire, se prêtait parfaitement à la fauconnerie. Sa belle-fille, la reine Elizabeth de York, qui disposait de ses propres appartements au palais, chassait quant à elle avec des autours.

Dans certains cas, les femmes semblent même avoir été reconnues comme de véritables expertes dans le domaine de la fauconnerie. Les Heures Taymouth, un livre d’heures enluminé du XIVe siècle, probablement destiné à une femme d’origine royale, montre des femmes coiffées de parures, chassant le colvert à l’aide de grands rapaces. Leur posture affirme leur autorité, leur savoir-faire et leur contrôle sur les oiseaux.

Au siècle suivant, Dame Juliana de Berners, prieure du monastère de Sopwell, est considérée comme l’autrice — en partie — du Boke of St Albans, un ouvrage traitant de la chasse et de la fauconnerie.

Des recherches menées par English Heritage ont par ailleurs révélé que certaines femmes pouvaient gagner leur vie grâce à leur expertise en matière de dressage de faucons. Au milieu du XIIIe siècle, une femme nommée Ymayna était la gardienne des faucons et des chiens du comte de Richmond. En échange de ses services, elle et sa famille obtinrent le droit d’exploiter des terres voisines.

Si Ymayna constitue une figure exceptionnelle dans un milieu largement masculin, son parcours laisse penser que d’autres femmes ont exercé des fonctions similaires, bien que leurs noms soient absents de tout document historique.

Certaines pourraient figurer parmi les propriétaires de couteaux dont les manches sont conservés dans des musées européens. L’un des plus remarquables, sur lequel est sculptée une femme noble serrant contre son cœur un petit rapace, date du XIVe siècle et est exposé à l’Ashmolean Museum d’Oxford.

Les textes littéraires révèlent que la fauconnerie favorisait la socialisation et la solidarité entre femmes. Dans le poème Sir Orfeo, écrit en moyen anglais, Orfeo aperçoit un groupe de soixante femmes à cheval, chacune tenant un faucon.

Dans Hamnet, Agnes explique à son mari William Shakespeare que son gant de fauconnerie lui a été offert par sa mère. Les femmes du Moyen Âge et du début de l’époque moderne s’offraient des cadeaux entre elles, y compris des gants. Mes recherches suggèrent toutefois que les oiseaux de proie étaient plus fréquemment offerts comme cadeaux entre femmes et hommes.

Margaret Beaufort donnait et recevait des rapaces de la part de parents et de proches masculins, parmi lesquels son jeune petit-fils, le futur Henri VIII. Les rapaces étaient considérés comme étant des cadeaux convenables lors d’occasions et évènements marquants. En 1525, Margaret Pole, comtesse de Salisbury, offrit par exemple trois faucons à son neveu Henry Courtenay pour célébrer son accession au titre de marquis d’Exeter.

Le fait que des femmes puissantes propriétaires de terres aient pris part aux échanges rituels de rapaces avec des hommes montre que la fauconnerie ne relevait pas uniquement d’une expression féminine du pouvoir. En possédant des domaines de chasse et en donnant ou recevant des oiseaux de proie, elles s’inscrivaient dans un univers traditionnellement masculin : celui de la chasse et de la générosité seigneuriale.

Rachel Delman a reçu des financements du Arts and Humanities Research Council (2013-2016) et du Leverhulme Trust (2019-2022).

09.02.2026 à 23:08

René Cassin, un héritage moral très actuel

Julien Broch, Maître de Conférences HDR en Histoire du droit et des institutions, Aix-Marseille Université (AMU)

Texte intégral (2266 mots)

Le juriste et diplomate René Cassin, dont on s’apprête à commémorer le cinquantième anniversaire de la disparition, a consacré sa vie à la défense de la dignité humaine et de la paix, alliant idéalisme et réalisme. Résistant et proche de de Gaulle, il a joué un rôle clé au sein de la France libre puis contribué à la création de l’ONU et à l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, ce qui lui vaudra le prix Nobel de la paix, vingt ans plus tard. Sa pensée et son action restent aujourd’hui une source d’inspiration pour relever les défis internationaux et renforcer la solidarité entre les peuples.

Le 20 février prochain, cela fera tout juste cinquante ans que disparaissait le juriste internationaliste René Cassin (1887-1976), prix Nobel de la paix 1968.

Alors que nous sommes confrontés à un monde devenu sans boussole autre que la force pour ce qui est de la conduite des relations internationales, il est rafraîchissant de revenir à la pensée et à l’action de cet universitaire passé par les universités d’Aix-Marseille, Lille et Paris, que François Mitterrand présenta comme un « professeur d’espoir » lors de son entrée au Panthéon le 5 octobre 1987.

Espoir, parce que, résilient, il a fait preuve d’optimisme de la volonté lors du déchaînement de l’hitlérisme. Ce grand blessé de la Première Guerre mondiale, qui a dû porter toute sa vie une ceinture abdominale, a cherché à se rendre utile en se faisant l’avocat à la fois idéaliste et réaliste de la dignité humaine et de la paix.

L’œuvre de celui qui a dirigé plusieurs des éminentes juridictions françaises et internationales (Conseil d’État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme…) rappelle assez qu’il est illusoire de croire en la force du droit. Elle n’est qu’une incantation. Le droit n’est fort que lorsqu’il est juste et qu’il se trouve des bonnes volontés pour le défendre.

La paix, grande affaire de tous

Que dit Cassin à nous autres du XXIe siècle ?

D’abord que quand la valeur « paix » cesse d’être la grammaire du monde, il est crucial de la rendre désirable aux peuples. C’est la raison pour laquelle, à la tête de mouvements d’anciens combattants, il s’est attaqué, d’abord officieusement, puis à partir de 1924 officiellement en tant que membre de la délégation française aux assemblées de la Société des Nations, à la « dernière tranchée », celle des droits sociaux, au sein du Bureau international du travail.

Son idée ? Mettre autour de la table les vétérans des ex-pays belligérants pour les faire travailler sur des problèmes concrets, tels que les emplois réservés pour les estropiés, l’accès aux prothèses et aux soins médicaux, la prise en charge des pupilles de la Nation, etc. C’est dire assez qu’il appartient présentement à la société civile de jeter les ponts au-dessus des océans et des autres frontières pour, en dépit du mauvais vouloir de certains grands de ce monde et de leurs idéologues, sauver ce qui peut l’être et bâtir de nouvelles coopérations.

Ensuite, face aux nouveaux « États-Léviathan », qui sont des concentrations de puissance n’ayant d’autre morale que la leur, et qui s’assoient sur le droit international dès lors qu’il s’agit de déchaîner leur force pour acquérir des ressources et des territoires, ou lorsqu’il leur plaît d’imposer sur un mode agressif leur politique commerciale aux pays tiers, il ne faut jamais renoncer à donner de la voix et à agir. Immédiatement après ce grand renoncement qu’ont été les accords de Munich, signés le 29 septembre 1938, Cassin, tout en reprenant son bâton de pèlerin du multilatéralisme et du droit international, en a appelé à la signature de partenariats stratégiques – y compris avec l’URSS – pour tenir en respect le Reich hitlérien. Et d’écrire, vu la tiédeur de certains partenaires de Paris :

« Le sort de la sécurité française est, en premier lieu, dans les mains des Français eux-mêmes. »

Une affirmation qui fait sens au moment où il est question du rétablissement partiel d’une forme de service militaire dans notre pays.

Qui plus est, l’expérience de la Société des Nations créée par le traité de Versailles en 1919 et des accords de Locarno, ratifiés le 1er décembre 1925, visant à assurer la sécurité collective en Europe, révèle à Cassin que les organismes et mécanismes internationaux, si audacieux soient-ils, restent lettre morte tant qu’ils n’obtiennent pas l’assentiment des opinions publiques nationales.

Face à des dirigeants ayant perdu le sens de la mesure, les peuples, prenant conscience du développement de la solidarité internationale dans les faits – parfois sous les radars de la politique et du droit –, doivent se prendre en main, mais aussi se tendre la main les uns aux autres. Il faut éduquer justement les peuples à la paix et aux droits de l’homme, leur inculquer ce qu’est la dignité humaine, et que les droits et libertés bénéficient à tous sans exception, donner à chacun le sens de ses responsabilités en tant que citoyen et en tant qu’homme ou femme. On comprend dès lors que René Cassin contribuera activement à la mise en place de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), institution onusienne spécialisée créée le 16 novembre 1945. Ce travail pédagogique est plus que jamais utile aujourd’hui. Il est de la responsabilité de tous, médias compris.

Les deux pôles du monde nouveau : la démocratie et les droits de l’homme

Par ailleurs, René Cassin, enfant des « trois frontières » (Pyrénées, Alpes, Rhin), n’a jamais opposé le patriotisme, qu’il avait chevillé au corps, à l’internationalisme (l’« esprit de Genève »).

La mondialisation des échanges commerciaux et des communications lui a fait augurer que dans le futur ce phénomène déboucherait sur une société mondiale fortement intégrée, dotée d’instances de gouvernement et d’une police commune chargées de punir les gouvernements agresseurs. Il a défendu de toutes ses forces la Société des Nations, ainsi que les traités internationaux sur le recours à l’arbitrage et la mise de la guerre hors-la-loi, en dépit de leurs imperfections. La communauté universelle aurait, selon l’universitaire juriste, un droit de regard sur l’application des droits de l’homme en tous points du globe. Mais il ne doutait pas que c’est au premier chef à chaque État qu’il appartient de garantir l’effectivité des droits fondamentaux. Il n’opposait pas, comme on a tendance parfois à le faire, l’État de droit aux droits du peuple, car il considérait que le premier est au service de la sécurité et du bien-être de tous.

Enfin, premier civil ayant rejoint de Gaulle à Londres en 1940, il a été le juriste du général, travaillant avec les armes du droit, la plume et le micro de Radio Londres à ce que la France libre soit reconnue par les Alliés. Le risque était que, compromis du fait du collaborationnisme, le régime de Vichy soit discrédité au point de signer l’effacement de la France et de ses intérêts de la scène internationale. Il s’agissait donc de garantir la restitution intégrale de son indépendance dans l’avenir.

Les accords Churchill-de Gaulle du 7 août 1940, négociés par Cassin, ont fait de la France libre la seule organisation qualifiée pour représenter la France restée au combat. Restait à convaincre les autres interlocuteurs internationaux, et notamment le président américain F. D. Roosevelt. Le professeur s’est employé pour cela à délégitimer le pouvoir maréchaliste au motif que celui-ci s’était asservi aux nazis et avait trahi les valeurs (la liberté, l’égalité, la fraternité, la justice, la démocratie et la République) et la mission historique (protéger les peuples opprimés) de la France.

L’embryon de gouvernement qui a trouvé refuge à Londres, à Brazzaville, puis à Alger a fonctionné dans le respect de ces principes éminents, d’où, par exemple, l’Ordonnance du 9 août 1944, portant rétablissement de la légalité républicaine, dont Cassin a été l’un des principaux artisans.

Chargé du portefeuille de la justice et de l’éducation au sein du cabinet gaulliste durant la guerre, il a convié des savants à réfléchir sur la régénération morale du monde une fois que celui-ci aura été libéré, et notamment sur les droits de l’homme, érigés en but de guerre par les Alliés dans la Déclaration des Nations unies du 1ᵉʳ janvier 1942.

La victoire sur les puissances de l’Axe obtenue, ce sera justement le rôle de l’Organisation des Nations unies d’articuler la paix avec les droits de l’homme ainsi que les progrès politiques et sociaux, toutes choses qui n’ont rien d’un luxe ou d’un élément accessoire. Aux côtés d’Eleanor Roosevelt et d’autres, René Cassin a pris une part très active à l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée solennellement à Paris, au Palais de Chaillot, le 10 décembre 1948.

Est ainsi vérifiée la locution qui dit qu’un travail acharné vient à bout de tout. C’est sans doute encore vrai aujourd’hui, quoique les informations qui nous parviennent quotidiennement soient décourageantes. Rendons alors grâce à René Cassin de nous inspirer par toute une vie consacrée aux valeurs de dignité et de solidarité humaines.

Julien Broch ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.02.2026 à 16:00

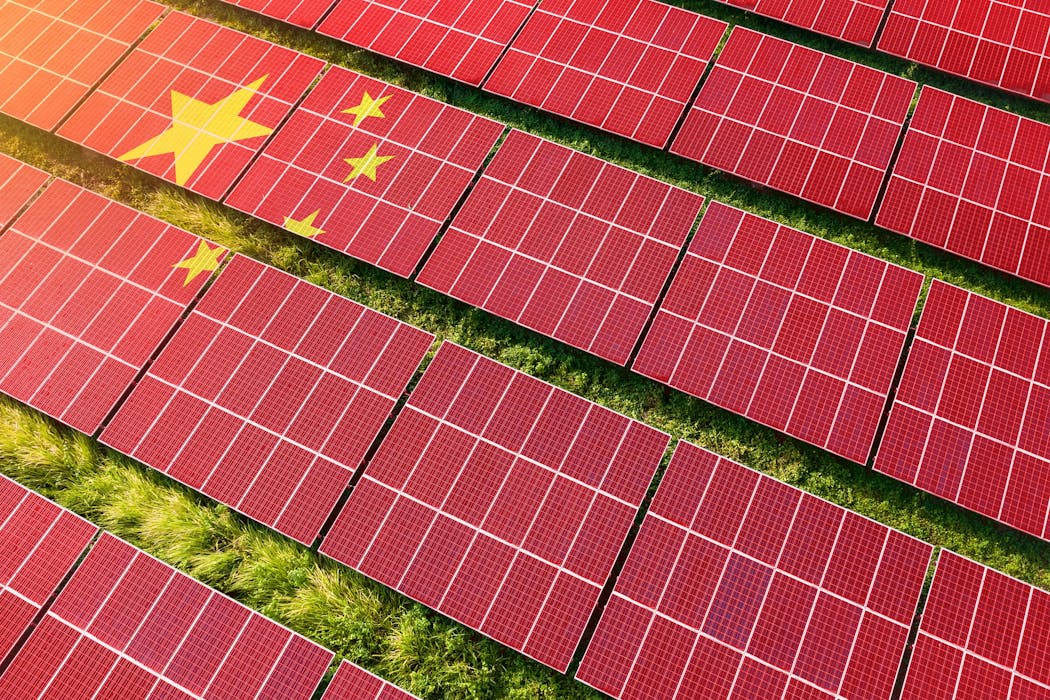

La Chine, leader de la décarbonation des économies du Sud

Mary-Françoise Renard, Professeur d’économie, Université Clermont Auvergne (UCA)

Texte intégral (2037 mots)

Très engagée dans la décarbonation de son économie, la Chine est devenue la première, et la plus innovante, productrice mondiale d’énergies vertes. Cette position lui permet de conforter ses relations avec les pays du Sud, en répondant à leurs besoins tout en servant ses propres objectifs d’étendre son influence, d’écouler sa production et d’approfondir l’internationalisation de sa monnaie. L’objectif : être la première puissance mondiale en 2049.

L’image d’une alliance entre grands pays du Sud global lors de la rencontre Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi pendant la réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin en septembre 2025, est un message aux pays du monde occidental : il existe une alternative au multilatéralisme.

L’importante délégation chinoise à la COP 30 en novembre 2025, au Brésil, et l’organisation dans ce cadre, d’un évènement sur la coopération Sud-Sud relatif au climat, illustre l’un des principaux vecteurs de cette coopération. La Chine est devenue le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables.

Cette stratégie vise à servir l’ambition chinoise de devenir la première puissance économique mondiale en 2049. Elle doit notamment lui permettre de jouer un rôle majeur dans la définition des normes et des standards internationaux.

Une stratégie offensive pour concurrencer l’Occident

L’affaiblissement des économies occidentales lors de la crise financière de 2007 a été concomitante de la volonté des pays du Sud de monter en puissance dans la gouvernance mondiale.

La création des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en 2009 et le discours de Wen Jiabao, alors premier ministre de Hu Jintao, à Davos la même année, illustrent cette volonté d’être leader de ce mouvement. La Chine est progressivement passée d’une stratégie « profil bas » avec Deng Xiaoping à la stratégie offensive d’une économie innovante pouvant concurrencer les économies développées dans de nombreux secteurs.

À lire aussi : Qu’est-ce que la « civilisation écologique » que revendique le pouvoir chinois ?

À l’heure où les États-Unis se marginalisent dans la lutte contre le réchauffement climatique et où l’Europe souffre de ses désaccords, la Chine se positionne comme le fournisseur de technologies vertes aux pays du Sud et le défenseur de leurs intérêts. Elle peut leur permettre d’accélérer la décarbonation de leur économie à un coût assez faible, de bénéficier d’investissements qui créent des emplois et peuvent générer des transferts de technologie. Elle sert un double objectif :

offrir des débouchés pour écouler ses surproductions, poursuivre la montée en gamme de son industrie et renforcer sa position de leader dans les technologies vertes ;

accroître l’internationalisation de sa monnaie, pour limiter les dépendances à l’extraterritorialité du dollar.

Une demande croissante de technologie chinoise par les pays du Sud

Éoliennes, panneaux solaires, batteries, la Chine est le premier producteur d’énergies vertes dans le monde. C’est principalement par la technologie que la Chine envisage la décarbonation de l’économie. Par exemple, en matière de panneaux solaires, la Chine dispose de 80 % de la capacité de production mondiale à chaque stade de la chaîne de valeur. La domination est encore plus forte dans les batteries avec 85 % de maîtrise de la chaîne de valeur.

Elle dispose d’un quasi-monopole dans la technologie de traitement des terres rares qu’elle possède en grande quantité. Sa compétitivité en matière de transports décarbonés illustre les efforts faits dans ce domaine grâce aux différents plans, notamment Made in China 2025.

S’agissant des véhicules électriques, on retrouve la traditionnelle intégration des pays d’Asie et des entreprises chinoises – BYD, China’s Sunwoda Electric Company, China’s Zhejiang Geely Holding Group, etc. Ces dernières ont créé des usines de voitures électriques et de batteries en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et en Indonésie. Les investissements de l’entreprise China’s Sunwoda Electronic Company et de Chery doivent permettre respectivement à la Thaïlande et au Vietnam de devenir des acteurs majeurs dans la chaîne de valeur des véhicules électriques.

À lire aussi : Le bond en avant de l’industrie automobile chinoise de 1953 à nos jours

Dans ce domaine, c’est tout un écosystème qui est proposé par Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), la plus grande usine chinoise de batteries, s’appuyant sur une joint-venture (coentreprise) sur le nickel avec l’Indonésie pour construire des capacités locales grâce à l’expertise chinoise.

Internationalisation de sa monnaie, le renminbi

Entre 2000 et 2023, la Chine a prêté 36,67 milliards d’euros aux pays africains pour développer l’accès à l’électricité sur le continent.

La construction de centrales hydroélectriques concentre 63 % des financements chinois de production d’électricité en Afrique entre 2020 et 2023, notamment en Zambie et en Angola. Les entreprises chinoises ont là aussi une position très dominante sur les chaînes de valeur de la transition énergétique, qu’il s’agisse des panneaux photovoltaïques ou des systèmes de stockage par batteries.

Sa compétitivité dans ce domaine lui permet de servir un autre objectif : l’internationalisation de sa monnaie. L’Arabie saoudite a accepté que le pétrole qu’elle vend à la Chine lui soit payé en renminbi (RMB) et attend en échange des investissements chinois dans les énergies renouvelables.

Obligations « pandas »

Grâce à des obligations libellées en renminbi, la Chine peut soutenir des projets dans les pays du Sud sur trois marchés : le marché obligataire panda onshore, le marché obligataire dim sum offshore et le marché obligataire offshore des zones de libre-échange (free-trade zones, FTZ), qui connaissent une forte croissance. Rappelons qu’une obligation est une dette émise par un État, une entreprise ou une collectivité locale sur un marché financier. Lorsqu’un étranger émet une dette sur un marché financier chinois, en renminbi, elle est qualifiée d’« obligation panda ». Lorsque ce titre de dette en renminbi est émis sur un marché étranger (off-shore), c’est une « obligation dim sum ».

En 2023, l’Égypte émet une obligation panda durable d’un montant de 3,5 milliards de renminbi (362 millions d’euros), avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII).

En 2024, c’est l’entreprise brésilienne de pâte à papier Suzano qui émet 1,2 milliard de renminbi (140 millions d’euros) en obligations vertes pandas, avec l’aide de la Banque de Chine. Ces fonds ont été affectés à des plantations d’eucalyptus qui séquestrent le carbone tout en protégeant les forêts indigènes.

Ces obligations panda sont particulièrement adaptées aux projets à grande échelle comme les fermes solaires et les stations d’épuration des eaux usées. La Chine accroît sa présence dans des financements en partie délaissés par les États-Unis, et qui sont de plus en plus souvent le fait de banques commerciales.

Elle fournit aussi des services de conseil. La Tunisie a fait appel à la Chine pour l’aider à lutter contre la pollution industrielle. Le gouvernement tunisien compte ainsi sur les capacités d’expertise chinoises pour éradiquer la pollution d’une usine de produits chimiques de Gabès (près de Sfax, au sud-est du pays) émettant des gaz toxiques entraînant des problèmes de santé pour les riverains, .

Objectif de leadership

Si la Chine participe activement à la décarbonation de l’économie, en servant un intérêt global, la lutte contre le réchauffement climatique, elle sert aussi son objectif de leadership. La domination des entreprises chinoises se renforce au fur et à mesure que les pays investissent dans les projets hydroélectriques, solaires, nucléaires notamment, comme en Afrique australe.

La Chine conforte son influence sur les pays du Sud en répondant à leur demande et en offrant une alternative à leurs relations avec les pays occidentaux, même si cela s’accompagne d’une certaine méfiance et de nombreuses tensions.

Mary-Françoise Renard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview