12.02.2026 à 16:10

Croissance rapide de la population en Afrique de l’Ouest : les quatre défis que la région doit relever

Serge Rabier, Chargé de recherche Population et Genre, Agence Française de Développement (AFD)

Texte intégral (2506 mots)

L’Afrique de l’Ouest fait face à une expansion démographique accélérée : près de la moitié de la population est âgée de moins de 20 ans. Les défis – insertion sur le marché du travail, transformations urbaines et, à plus long terme, accroissement sensible du nombre des personnes âgées – que pose ce phénomène sont nombreux. S’ils sont relevés, la jeunesse pourra être un véritable moteur pour le développement de la région.

D’ici à 2050, le continent africain devrait compter plus de 2,4 milliards d’habitants, soit presque un milliard de plus qu’aujourd’hui. Cette dynamique est marquée en Afrique subsaharienne et tout particulièrement en Afrique de l’Ouest et centrale (AOC), dont environ 33 % de la population se situe dans la tranche d’âge 10-24 ans en 2025.

L’expansion démographique s’accompagne de transformations économiques, sociales et territoriales majeures : urbanisation rapide et non planifiée, migrations accrues, profondes inégalités de revenus ou d’accès aux services essentiels comme la santé ou l’éducation… Cette expansion peut représenter, pour l’Afrique de l’Ouest, non pas un handicap mais, au contraire, une opportunité de développement à saisir. Mais pour cela, quatre défis devront être relevés.

Défi nunéro 1 : accompagner la transition démographique

Si la mortalité infantile a diminué, la fécondité reste élevée. Les normes sociales pèsent lourdement et les bilans des politiques de planification familiale sont mitigés.

Le mariage demeure une norme sociale centrale, avec un âge moyen au mariage compris entre 18 et 21 ans. Au Mali, 53 % des femmes sont mariées avant 18 ans. Au Niger et au Burkina Faso, plus de la moitié des jeunes filles sont concernées par les mariages précoces. Cette situation contraste avec celle de l’Afrique australe, où l’âge moyen au mariage est d’environ 31 ans. En Afrique de l’Ouest, les normes encadrant le mariage et la stigmatisation des grossesses hors mariage freinent l’autonomie des filles et leur maintien dans le système éducatif. L’assignation pour les femmes mariées à avoir un nombre d’enfants élevé et de prendre en charge les besoins domestique du ménage reste encore largement prédominante. Un grand nombre de jeunes filles quittent le système éducatif dès le secondaire et ne terminent pas le cycle allant jusqu’au baccaluréat.

Les interventions en planification familiale mises en place par les États visent à étendre la couverture contraceptive et à changer les normes reproductives. Mais la baisse de la fécondité reste lente. Les normes culturelles et sociales ainsi que les contraintes financières et logistiques limitent la demande et l’accès à la contraception. Selon l’institut Guttmacher, 23 % des femmes âgées de 15 à 29 ans en Afrique subsaharienne présentent un besoin non satisfait de contraception. Du côté de l’offre, les systèmes publics de santé, souvent sous-financés et peu développés, accordent une place limitée à la distribution de contraceptifs modernes.

Des différences existent cependant entre milieu urbain et milieu rural. Les femmes urbaines – notamment dans les grandes agglomérations – et disposant d’un niveau d’instruction plus élevé présentent généralement des taux de fécondité plus faibles. Entre 2010 et 2019, les femmes ont eu en moyenne 2,7 enfants à Dakar et 3,4 à Abidjan, contre 5,9 en milieu rural au Sénégal comme en Côte d’Ivoire.

L’éducation des filles apparaît comme un autre levier majeur de réduction de la fécondité. Déjà en 2013, l’Unesco soulignait qu’en Afrique de l’Ouest, les femmes pas ou peu éduquées avaient en moyenne 6,7 enfants. Celles ayant achevé le cycle primaire en avaient environ 5,8 et celles ayant suivi des études secondaires 3,9. Une année supplémentaire dans le cycle secondaire pouvait représenter 2 à 3 enfants de moins par femme. Mais le système éducatif connaît de nombreuses difficultés, que ce soit sur le plan de l’offre ou sur celui de la demande en Afrique de l’Ouest :

Sur le plan de l’offre, les systèmes éducatifs souffrent d’infrastructures insuffisantes, de classes surchargées, de programmes mal alignés avec les réalités économiques locales et d’une pénurie criante d’enseignants qualifiés. Les conflits, les crises sociales et l’instabilité politique perturbent aussi les calendriers scolaires et limitent l’accès à l’éducation dans certaines régions.

Du côté de la demande, l’accès à l’éducation est fortement limité par la pauvreté et les coûts directs et indirects de la scolarisation. De nombreux ménages privilégient des stratégies de survie à court terme, comme le travail des enfants, au détriment de l’investissement éducatif. Ces contraintes, combinées aux normes sociales défavorables, aux conflits et à l’insécurité, expliquent les forts taux d’abandon scolaire, en particulier en milieu rural et chez les filles.

À lire aussi : Au Bénin, ces enfants qui quittent l’école pour apprendre un métier

Défi numéro 2 : favoriser l’insertion professionnelle de la jeunesse

La jeunesse africaine, toujours plus nombreuse, est confrontée aux défis du développement. Les jeunes entrants (15-24 ans) sur le marché du travail entre 2025 et 2040 seront par exemple de 93 millions pour le Nigeria et de 13 millions pour la Côte d’Ivoire. La part de la population en âge de travailler augmente progressivement, ce qui exacerbe le besoin de création d’emplois décents.

Les marchés du travail peinent à absorber cette nouvelle main-d’œuvre : derrière le taux de chômage officiel des jeunes, qui est de 8,7 % (2019), se cache un sous-emploi estimé à 35 %. L’économie reste dominée par l’informalité économique, souvent synonyme de précarité et de salaires insuffisants pour sortir de la pauvreté.

Le secteur formel stagne face à un climat des affaires défavorable et une absence de diversification industrielle.

Trois types d’interventions stratégiques pourraient dynamiser l’insertion économique des jeunes en Afrique de l’Ouest face à l’urgence démographique régionale : la formation technique et l’apprentissage, de façon à renforcer les compétences locales pour anticiper les emplois du futur tout en « collant » aux exigences du marché du travail ; la modernisation agricole, pour transformer le secteur rural en un moteur d’emploi stable grâce à des modèles combinés de l’agro-écologie et de l’agro-industrie, encore très polarisées ; enfin, la révolution numérique et le soutien aux start-up pour favoriser l’innovation technologique chez les nouveaux diplômés.

Défi numéro 3 : gérer l’urbanisation et les migrations

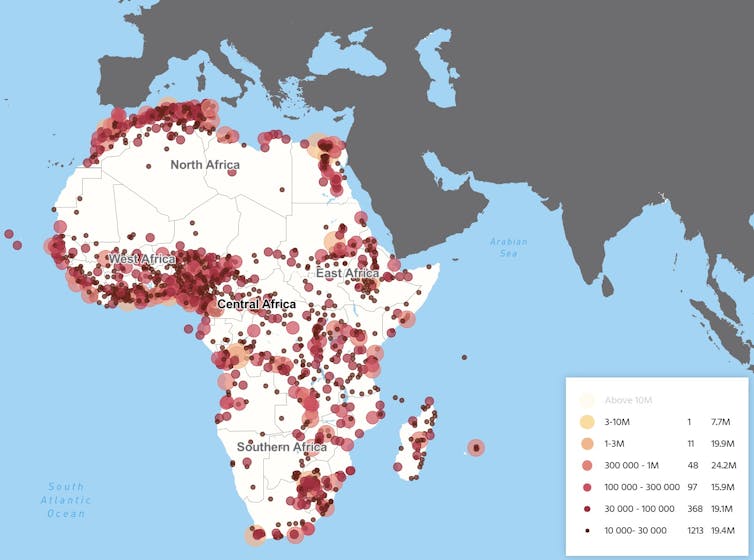

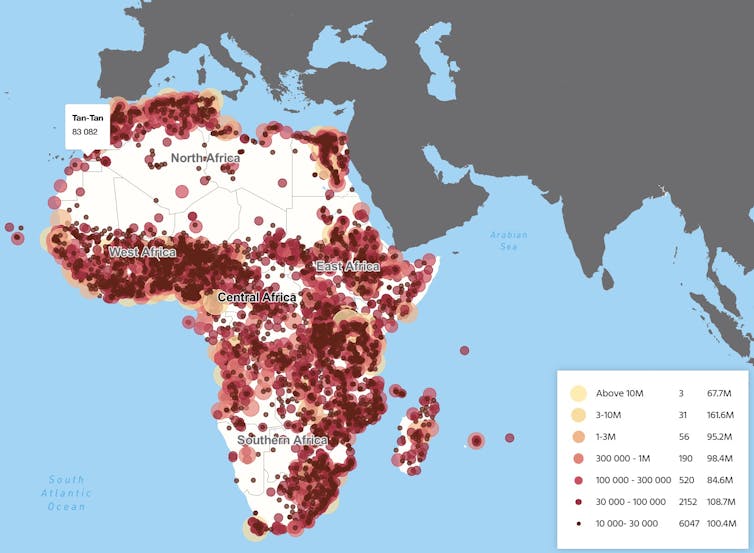

L’expansion démographique s’accompagne d’une urbanisation rapide et de mobilités accrues au sein de la sous-région. Entre 2020 et 2050, la population urbaine devrait passer de 54 à 130 millions d’habitants (+140 %) tandis que le nombre d’agglomérations – une agglomération étant entendue comme une zone où la population est de 10 000 habitants ou plus, et où les bâtiments sont espacés de moins de 200 mètres les uns des autres – augmentera de 900 à 1 700.

Cette expansion urbaine rapide fait du foncier un enjeu central, tant pour le logement que pour les infrastructures (transports, assainissement), les services publics et la gestion des déchets. L’enjeu majeur réside moins dans le nombre d’habitants que dans leur localisation et le caractère souvent informel de leurs activités. La gestion des villes, en pleine expansion, supposera un encadrement plus strict du foncier et une planification de long terme des investissements publics.

Par ailleurs, les mobilités sous-régionales sont importantes : si 19 millions d’Africains vivent hors du continent, plus de 21 millions résidaient en 2024 dans un autre pays africain. En Afrique de l’Ouest, deux pays concentraient à eux seuls 51 % des migrants internationaux en 2020 : la Côte d’Ivoire (34 %) et le Nigeria (17 %). Et si la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) demeure un espace majeur de mobilités économiques et de travail, les dynamiques migratoires sont de plus en plus façonnées par les enjeux sécuritaires et climatiques. Selon la Banque mondiale, plus de 32 millions de personnes pourraient être déplacées à l’intérieur de leurs pays d’ici 2050 en Afrique de l’Ouest, du fait de la pénurie d’eau, du recul de la productivité agricole et de l’élévation du niveau de la mer.

Ces facteurs s’ajoutent aux conflits armés, aux crises sécuritaires et aux violences politiques.

Défi numéro 4 : anticiper le vieillissement encore marginal, mais qui pourrait s’intensifier

Si l’Afrique de l’Ouest reste jeune, elle devra affronter le vieillissement de sa population. D’ici à 2050, les plus de 60 ans devraient représenter environ 8 % de la population.

Le principal défi reste l’extension de la couverture sociale. Aujourd’hui, elle est la plus faible au monde, 20 % de la population étant couverte. Cette situation s’explique par le poids de l’économie informelle, surtout en milieu rural, qui limite les systèmes contributifs.

L’évolution des systèmes de protection sociale, santé et retraite dépend du recouvrement fiscal et du développement du salariat formel, encore absent en Afrique, et freinant la soutenabilité future des politiques publiques.

La vitalité démographique exceptionnelle de l’Afrique de l’Ouest pourrait devenir une force motrice du développement. Mais la difficile émergence de politiques publiques (santé, éducation, genre, climat) fragilise son potentiel et alimente les tensions. Sans la mise en œuvre ou le renforcement de ces politiques publiques, l’Afrique de l’Ouest pourra-t-elle parvenir à tirer pleinement parti de sa croissance démographique ?

Serge Rabier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.02.2026 à 16:21

Thaïlande : l’horizon démocratique s’éloigne

Alexandra Colombier, Spécialiste des médias en Thaïlande, Université Le Havre Normandie

Texte intégral (2868 mots)

**Les élections législatives et le référendum constitutionnel organisés le 8 février 2026 en Thaïlande ont conduit à une recomposition du paysage parlementaire. Le parti Bhumjaithai, avec Anutin Charnvirakul, le premier ministre sortant candidat à sa propre succession, s’impose comme la première force politique, devant le Parti du peuple, héritier du parti progressiste Move Forward, et Pheu Thai, formation issue du clan de l’ancien premier ministre Thaksin Shinawatra. Si le référendum, qui s’est tenu le même jour, a validé le principe d’une réforme constitutionnelle, sa mise en œuvre s’inscrit dans un cadre institutionnel fortement contraint par les rapports de force parlementaires et sénatoriaux.

¨¨

Le 8 février 2026, les électeurs thaïlandais ont été appelés aux urnes pour renouveler les 500 sièges de la Chambre des représentants et se prononcer simultanément sur un référendum constitutionnel. Le Parti de la fierté thaïe (Bhumjaithai) est arrivé en tête avec 193 sièges, devant le Parti du peuple (Phak Prachachon, 118 sièges) et Pour les Thaïs (Pheu Thai, 74 sièges).

Ces élections, qui se sont déroulées dans un contexte économique fragile et marqué par de fortes incertitudes régionales, notamment le conflit frontalier avec le Cambodge, confirment une recomposition du paysage politique thaïlandais et marquent un tournant symbolique. Anutin Charnvirakul, qui occupait le poste de premier ministre depuis seulement cinq mois au moment du scrutin, a su transformer une position gouvernementale fragile en victoire électorale décisive pour son parti.

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, la stabilité et l’ordre se sont imposés comme valeurs centrales du débat électoral, dans un contexte où le nationalisme et la promesse de continuité institutionnelle ont primé sur les revendications réformistes.

Bhumjaithai, d’un parti à ancrage territorial à un pivot conservateur du système

La victoire de Bhumjaithai, qui n’avait obtenu que 71 sièges aux précédentes législatives, tenues en 2023, confirme la trajectoire d’un parti longtemps perçu comme périphérique. Fondé en 2008 par Newin Chidchob après sa rupture avec Thaksin Shinawatra, le parti s’est construit comme une organisation de pouvoir local fondée sur le patronage et les dynasties politiques, solidement ancrée à Buriram, dans l’Isan (Nord-Est du pays). Depuis ses bastions initiaux, Bhumjaithai a progressivement étendu son influence à l’ensemble de la région.

Le contrôle de ministères clés, notamment la santé publique, les transports puis l’intérieur, lui a permis de tisser des réseaux durables avec les administrations locales et les exécutifs provinciaux. Cette stratégie a été renforcée par une participation active aux élections des Provincial Administrative Organizations (PAO), organes décentralisés élus au niveau provincial qui gèrent le développement local, les infrastructures et les services publics, et constituent des relais essentiels du pouvoir dans les provinces. Elle explique la capacité du parti à transformer un soutien électoral diffus en victoires décisives.

Cette dynamique a culminé en septembre 2025 avec l’accession de Bhumjaithai au cœur du pouvoir parlementaire après la destitution par la Cour constitutionnelle de la première ministre Paetongtarn Shinawatra, et son remplacement par Anutin Charnvirakul.

Bhumjaithai s’est imposé comme l’acteur central de la recomposition conservatrice. L’effondrement progressif des partis pro-militaires issus du coup d’État de 2014 – qui avait renversé le gouvernement de Yingluck Shinawatra et instauré une junte dirigée par Prayut Chan-o-cha –, notamment le Palang Pracharath et le Ruam Thai Sang Chart, affaiblis par leurs divisions internes et leur perte de soutien populaire, a laissé un vide que le parti a su occuper. La domination de ses réseaux lors de l’élection sénatoriale de 2024 a débouché sur un Sénat largement aligné sur ses intérêts. Dans un système où la Chambre haute conserve un pouvoir décisif, toute stabilité gouvernementale passe désormais par Bhumjaithai.

Cette montée en puissance s’est accompagnée d’un travail ciblé en direction des classes moyennes et supérieures. Bhumjaithai a opéré ce repositionnement en s’entourant de figures technocratiques issues des élites administratives et économiques – Ekniti Nitithanprapas aux finances, Suphajee Suthumpun au commerce et Sihasak Phuangketkeow aux affaires étrangères –, ce qui a permis au parti de projeter une image de compétence économique et de crédibilité internationale. Cette configuration, explicitement assumée durant la campagne, a contribué à rendre Bhumjaithai politiquement acceptable pour un électorat jusque-là réticent.

La campagne électorale a combiné deux registres complémentaires. Sur le plan économique, le parti a promis le redressement de la croissance, la restauration de la confiance des investisseurs et une gestion budgétaire rigoureuse. Sur le plan sécuritaire, les tensions frontalières avec le Cambodge ont été instrumentalisées pour hiérarchiser les priorités autour de l’ordre et de la souveraineté nationale. Anutin a donné carte blanche à l’armée lors des affrontements de juillet et décembre 2025, présentant le conflit comme une « guerre contre l’armée des arnaques », visant les casinos cambodgiens utilisés pour la cybercriminalité.

Parallèlement, le parti a mobilisé le registre de la peur : instabilité politique chronique, risque d’ingérence étrangère (illustré par le scandale de l’appel entre Paetongtarn Shinawatra et Hun Sen), et menace supposée de bouleversement radical incarnée par le Parti du peuple. Le vote en faveur de Bhumjaithai s’est ainsi structuré autour d’une promesse de stabilité, de compétence technocratique et de fermeté face aux menaces extérieures.

Le Parti du peuple : le choix du pragmatisme

Le Parti du peuple arrive en deuxième position avec 118 sièges, ce qui constitue un recul par rapport aux 151 sièges gagnés en 2023 par Move Forward, auquel il a succédé après que celui-ci a été dissous par la Cour constitutionnelle en 2024. Ce résultat reflète une transformation de cette formation : née des mobilisations de rue et ancrée dans les mouvements sociaux, elle s’est progressivement tournée vers une approche plus pragmatique, au risque de perdre une partie de sa base militante.

En 2023, Move Forward promettait une transformation structurelle : réforme de l’article 112 du code pénal (qui punit de trois à quinze ans de prison toute critique, insulte ou menace envers le roi, la reine, l’héritier du trône ou le régent), démantèlement des monopoles, abolition de la conscription militaire. Trois ans plus tard, le Parti du peuple a opéré un virage stratégique. En septembre 2025, sa décision de soutenir Anutin Charnvirakul a déçu nombre de ses partisans.

Thanathorn Juangroongruangkit, cofondateur de Future Forward (dissous en 2020, dont Move Forward était l’héritier direct) devenu conseiller du parti, avait justifié ce choix par la nécessité de se montrer pragmatique. En échange, sa formation avait négocié un calendrier pour un référendum constitutionnel et une dissolution du Parlement dans les quatre mois.

Les dissolutions répétées ont affaibli les structures participatives. Le Parti du peuple s’est appuyé sur les réseaux sociaux et sur un leadership centralisé. Sur les listes de 2026, technocrates et entrepreneurs ont remplacé les militants. Le parti avait présenté trois candidats au poste de premier ministre : Natthaphong Ruengpanyawut, leader du parti, Sirikanya Tansakun, économiste et dirigeante adjointe du parti, et Veerayooth Kanchoochat, économiste. Aucun n’a réussi à recréer l’engouement de la campagne de 2023. Même le retour lors de la dernière semaine de Pita Limjaroenrat, ancien leader de Move Forward lors des élections de 2023, n’a pas suffisamment galvanisé l’électorat.

C’est Ruckchanok Srinok, 31 ans, qui a incarné l’énergie de la campagne. Candidate sur la liste proportionnelle nationale (100 sièges répartis entre les partis en fonction de leur score national, contrairement aux 400 sièges de circonscription attribués au candidat arrivé en tête localement), elle a exposé la corruption systémique, notamment les détournements de fonds au sein du Bureau en charge de la sécurité sociale, qui ont affecté 24,5 millions de personnes. Son comportement tranche avec les conventions politiques thaïlandaises : elle se déplace simplement à vélo, ne porte pas de vêtements de créateurs, ne provient pas d’une famille célèbre et n’a pas hérité d’une quelque fortune. Mais sa condamnation à six ans de prison pour lèse-majesté (elle est en liberté sous caution) incarne le dilemme du parti : comment réformer un système qui criminalise la réforme ?

Le résultat du 8 février 2026 est donc en deçà des espérances. Le Parti du peuple fait face à une question cruciale : né de la défiance contre l’establishment conservateur, peut-il s’appuyer sur le pragmatisme sans perdre son identité ?

Pheu Thai, l’échec d’une reconquête territoriale

Pheu Thai, parti populiste à l’identité idéologique aujourd’hui brouillée par ses alliances avec les conservateurs, arrive en troisième position avec 74 sièges, un recul très marqué par rapport aux 141 obtenus en 2023. Pour un parti qui se présentait encore récemment comme une force dominante, ce résultat constitue une défaite électorale nette. Il met en lumière l’échec de la stratégie de reconquête de ses bastions historiques dans le Nord du pays.

Le parti a mobilisé ses ressources habituelles, en s’appuyant sur des candidats sortants, des héritiers de dynasties politiques locales et des figures issues de ses réseaux traditionnels. Pheu Thai avait présenté trois candidats au poste de premier ministre : Yodchanan Wongsawat, neveu de Thaksin Shinawatra (premier ministre de 2001 à 2006, renversé par coup d’État, exilé pendant quinze ans, rentré en 2023 et actuellement incarcéré pour corruption), Julapun Amornvivat, le chef du parti, et Suriya Juangroongruangkit, ancien ministre des transports. Le parti a également cherché à élargir son audience par des politiques populistes, dont un projet de loterie quotidienne de 9 millions de bahts (près de 250 000 euros) adossée à un dispositif fiscal numérique. Cette mesure a suscité de nombreuses critiques et n’a pas produit les effets escomptés.

De plus, la campagne s’est déroulée dans un contexte politique fortement dégradé pour Pheu Thai. La divulgation d’une conversation téléphonique où Paetongtarn Shinawatra adoptait un ton informel et conciliant à l’égard de Hun Sen, ancien premier ministre cambodgien, aujourd’hui sénateur et père de l’actuel premier ministre Hun Manet, avait provoqué la chute du gouvernement en août 2025 et sérieusement ébranlé la crédibilité du parti. Tout au long de la campagne, cet épisode a été abondamment exploité par les adversaires de Pheu Thai. Cette fragilisation s’est trouvée accentuée par l’incarcération de Thaksin Shinawatra depuis le 9 septembre 2025, ce qui a privé le parti de sa figure tutélaire.

Le Parti démocrate survit et Kla Tham entre au Parlement

Au-delà des trois partis arrivés en tête, le scrutin de février 2026 a révélé deux évolutions importantes : le Parti démocrate a enregistré des résultats contrastés mais notables et Kla Tham a réalisé une percée lors de sa première participation électorale nationale d’ampleur.

Après plusieurs cycles de recul électoral, le Parti démocrate a opéré un repositionnement sous la direction d’Abhisit Vejjajiva. L’ancien premier ministre (2008-2011) avait quitté la direction du parti en 2019, à la suite d’une lourde défaite électorale et de divisions internes persistantes. Pour ces élections, il s’est entouré de figures technocratiques telles que Korn Chatikavanij, ancien ministre des finances, et Karndee Leopairote, spécialiste des politiques économiques. Leur stratégie s’est fondée sur la rigueur institutionnelle, la discipline budgétaire et la lutte contre la corruption.

En apparence, le résultat du Parti démocrate peut sembler décevant. Le parti a perdu des sièges par rapport à 2023. Avec seulement huit députés sortants au moment de la dissolution, il faisait face à un défi majeur pour remporter des sièges en circonscription. Mais ce résultat global masque une dynamique importante. Sur les listes proportionnelles, le parti a obtenu environ 3,6 millions de voix, un score très proche de sa performance de 2019. En quelques mois seulement après son retour à la tête du parti, Abhisit Vejjajiva est parvenu à reconquérir une part importante de l’électorat démocrate. Pour un parti en difficulté depuis plusieurs années, ce résultat constitue une forme de stabilisation.

Kla Tham a effectué une entrée marquante au Parlement avec 58 sièges de circonscription. Le parti n’a obtenu que deux sièges proportionnels. Thammanat Prompao dirige cette formation. Cette figure controversée possède un passé judiciaire chargé. Il a joué un rôle central dans les négociations de coalition sous Prayut Chan-o-cha. Le parti s’est structuré comme un véhicule électoral. Plus de la moitié de ses candidats avaient concouru sous d’autres étiquettes lors de scrutins précédents.

Sa campagne s’est appuyée sur l’implantation territoriale de ses candidats et sur une stratégie de continuité, faisant de la politique locale la racine d’une politique plus large. Les propositions programmatiques ont joué un rôle secondaire, l’accent étant mis sur le travail de terrain et l’ancrage dans les réseaux locaux. L’entrée de Kla Tham au Parlement s’opère dans un contexte de soupçons persistants liés aux financements politiques et aux liens de certains cadres avec des intérêts économiques controversés. Le soir du scrutin, Thammanat a souligné la position charnière de sa formation dans les négociations à venir.

Le référendum constitutionnel et ses contraintes politiques

Organisé simultanément aux élections législatives, le référendum constitutionnel portait sur l’ouverture d’un processus de réécriture de la Constitution de 2017. 58,3 % des votants se sont prononcés en faveur de ce processus, contre 30,8 % d’opposition et 8,3 % de votes blancs. Ce vote exprime une attente de réforme constitutionnelle, sans pour autant constituer un mandat précis sur la nature ou l’ampleur des changements à venir.

Le cadre institutionnel demeure particulièrement contraignant. La procédure implique plusieurs étapes successives, combinant un vote parlementaire à majorité qualifiée, la désignation d’un comité de rédaction, puis l’organisation de nouveaux référendums. Dans ce processus, le Sénat conserve un rôle central.

Le rapport de forces issu des élections législatives pèse directement sur l’interprétation politique du référendum. La victoire de Bhumjaithai et sa position dominante au Parlement et au Sénat orientent le processus vers une gestion étroitement encadrée de la réforme constitutionnelle. Les positions défendues par Bhumjaithai et par Kla Tham, favorables au maintien des principaux mécanismes institutionnels, suggèrent que les dispositifs centraux du système apparaissent peu susceptibles d’être substantiellement remis en cause.

Alors que la bataille des coalitions s’ouvre, le référendum de 2026 engage une séquence institutionnelle sans en déterminer l’issue. Il met en évidence un décalage entre une demande de réforme et les équilibres conservateurs qui dominent le système politique.

Alexandra Colombier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.02.2026 à 16:19

Catatumbo’s ‘Care-Land’: how local initiatives sustain humanitarian relief amid escalating violence in Colombia’s borderland with Venezuela

Silke Oldenburg, Senior Researcher in Anthropology, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Anna Leander, Professor, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Nora Doukkali, Doctoral Researcher in International Relations and Political Sciences

Texte intégral (1461 mots)

Drones hover low over coca fields in Catatumbo, a remote region in northeastern Colombia along the border with Venezuela, tracing invisible lines of control across the land. They are joined by rumours circulating on social media, naming alleged collaborators, announcing new allegiances, warning of imminent violence. Together, drones and rumours kill arbitrarily: they determine who can move, who must flee, and who disappears. This is the texture of war in Catatumbo today.

The fragile border region has experienced a sharp escalation of armed conflict since early 2025, as multiple illegal armed groups, including the ELN, dissident factions of the FARC, and elements linked to the Clan del Golfo, vie for control of territory long marked by weak state presence and lucrative illicit economies. Civilians have been displaced, confined, and threatened with violence, including forced recruitment and targeted attacks. Local communities report that armed actors’ actions have disrupted food production, limited mobility, and hindered access to basic services, while official humanitarian relief remains scarce. These conditions have left communities to rely on their own initiatives and networks for survival Norwegian Refugee Council (NRC).

Last year’s humanitarian emergency briefly pushed Catatumbo into the national spotlight. Slogans such as ‘Al Catatumbo Nada lo Tumba’ (nothing can strike down Catatumbo) were painted on walls across Colombia in a loud and clear show of solidarity. The government declared a ‘conmocion interior’ state of emergency allowing for exceptional humanitarian measures. By April 2025 it had ended, but the violence had not. On January 3 2026, the collapse of the Maduro regime in neighbouring Venezuela acted as a further trigger for unrest.

According to estimates by OCHA and the Norwegian Refugee Council, more than 100,000 people have been displaced from Catatumbo since January 2025. As armed actors continue to fight for territorial control, and exceptional humanitarian relief is shrinking, the responsibility for survival falls back onto those who live on and from the land itself.

Catatumbo’s ‘care-land’ history

Humanitarian relief is not delivered to Catatumbo; it is improvised from within the land. Here we trace the terrain of survival that shows how humanitarian care operates when merged into a land, fractured by violence and sustained through its connections.

In Catatumbo, care and land are inseparable. Access to food, health, protection, and dignity depends on the ability to inhabit, move through, and claim territory under conditions of violence. For the local Peasant Farmer Association Ascamcat, the guiding principle remains: “Life, dignity, land tenure, and permanence in the territory”.

Returning to care-land

Catatumbo sits at the crossroads of multiple crises. It is one of the world’s most productive coca-growing regions, a strategic corridor along the Venezuelan border, and a territory where state presence has long been fragile. It experienced egregious violence during the ongoing Colombian armed conflict, including mass executions and furnaces built to dispose of bodies. Left largely to its own devices, local institutions have long relied on a patchwork of humanitarian programmes, community organisations, and civil society platforms to fill persistent gaps.

As a result, responsibility for care and humanitarian relief has been returned to the land itself. Homegrown initiatives such as the Zona de Reserva Campesina- legally recognised rural reserve zones created under Colombian law to support small‑scale farming and campesino territoriality; and the Pacto Catatumbo have played a central role: stabilising rural livelihoods, formalising land rights, and anchoring development plans in community priorities. Human rights defenders and regional civil society organisations including Ascamcat, describe these arrangements as uneven and incomplete, yet indispensable; systems that made life bearable without ever delivering security or peace. In crises, these initiatives are the only option that enables humanitarian care to work at all. The fragile ‘care-land’ they sustain is now under acute strain. As fighting intensifies, it is at breaking point.

Fracturing care-land

In Catatumbo, armed clashes between the National Liberation Army (ELN) and dissident factions of the former FARC have escalated. Criminal groups, from the region-wide Tren de Aragua to local youth gangs, further fuel the violence. Drones and social media intensify these dynamics. In Catatumbo, bomb’s fall from the sky and mines are placed in the ground. The fractures ripple through care systems.

Access to medical and humanitarian supplies is increasingly blocked. Ambulances cannot reach remote areas, roads are mined, and infrastructure like schools, clinics, administrative offices is neglected or destroyed. Local contacts or staff from regional humanitarian networks report that billions of Colombian pesos are spent on arms while essential services languish. These blockages are embedded in the region’s topography, shaping who can survive.

Care networks are breaking down. Local, legally-recognised community organisations such as the Juntas de Acción Comunal (JAC) are disintegrating. Social leaders are fleeing or disappearing, and with them the work they sustained. Families abandon their homes with little more than the hope that aid awaits in shelters and registration centres in towns near the border with Venezuela such as El Tarra, Tibú, Ocaña, or the departmental capital, Cúcuta. Some remain to protect land, crops, or elderly relatives. The fractures run deep.

Connecting care-land

Yet continuity of care is patched together across Catatumbo. Families, neighbours, and local organisations improvise systems of mutual support that extend beyond village boundaries and displacement routes. Community leaders coordinate relief, share information, and maintain connections between rural areas and shelters in nearby cities. Care here is fragile and constantly renegotiated, yet it persists.

The Mesa Humanitaria, established in 2018, illustrates how such care is coordinated under these conditions. As a recognised governance platform in Colombia, it brings together Indigenous resguardos, women’s organisations, municipal authorities, and international observers to negotiate access to humanitarian aid, document violations, and coordinate relief in areas otherwise cut off. Through the Mesa, strategies emerge to distribute food and medicine, verify incidents of displacement or violence, and advocate for basic rights.

While formal, the Mesa depends on informal practices and social ties: neighbours checking on one another; connections between those who have fled and those who stayed; the sharing of scarce resources; exchanges of information about risks and safe passage; pooling medical supplies; or collectively monitoring landmines. These connections hold care-land together across fractures, weaving humanitarian action into the terrain itself. Any engagement in Catatumbo must work with these connections rather than around them.

Care-land at stake

Today, this care-land is under direct threat. Armed groups, shifting geopolitics along the Colombian border with Venezuela, where conflict dynamics between armed groups extend across the frontier, the shadow of US interventions, and a diminishing humanitarian presence erode the fragile conditions under which care can be sustained. What remains is not continuity secured by institutions, but care unevenly patched together across fractured territory. Humanitarian relief in Catatumbo is neither stable nor assured. It is living on the brink of violence and abandonment. Hanging on, as one human rights activist puts it, by little more than half a hope.

Silke Oldenburg a reçu des financements du Fonds National Suisse (FNS) de la recherche scientifique et fait partie du projet de recherche « The Future(s) of Humanitarian Design ».

Anna Leander a reçu des financements du Fond National Suisse pour le project 'The Future of Humanitarian Design' (CRSII5_213546)

Nora Doukkali a reçu des financements du Fonds National Suisse (FNS) de la recherche scientifique et fait partie du projet de recherche « The Future(s) of Humanitarian Design ».

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview