ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

30.10.2025 à 11:55

Les fantômes des pesticides hantent nos environnements pour longtemps

Gaspard Conseil, Docteur en écotoxicologie, attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Lorraine (UL, ENSAIA, L2A), Université de Lorraine

Damien Banas, Professeur en Agronomie/Hydrobiologie, Université de Lorraine

Texte intégral (2979 mots)

De l’autre côté du miroir d’eau paisible des étangs, on rencontre en réalité de véritables « fantômes moléculaires » laissés par les pesticides utilisés pour l’agriculture. Même lorsque la substance originelle a été depuis interdite, ses produits de transformation – parfois plus toxiques – peuvent persister longtemps. Et si l’on envisageait les étangs différemment ? Les considérer comme des archives biochimiques des pollutions passées pourrait nous aider à améliorer la surveillance sanitaire et à prendre de meilleurs décisions réglementaires aujourd’hui.

Sous la surface calme des étangs (et, en particulier, des étangs agricoles) se cache une contamination invisible mais omniprésente. Sur l’ensemble des substances chimiques surveillées en milieu aquatique, 86 % sont des produits de transformation de pesticides plutôt que des pesticides eux-mêmes. Ce paysage est dominé par des dérivés du chlorothalonil, pesticide pourtant interdit en Europe et en Suisse depuis 2019, qui ont depuis été détectés d’abord en Suisse, puis signalés au sein d’unités françaises de traitement de l’eau potable.

Ces « fantômes moléculaires », souvent ignorés des suivis classiques, sont pourtant impliqués dans la dégradation silencieuse de la qualité des eaux. Dans une recherche scientifique publiée en 2025, nous avons mis en évidence qu’ils modifient le comportement et le métabolisme de petits crustacés d’eau douce (ici, Gammarus roeseli) utilisés comme sentinelles biologiques.

À la fois témoins et victimes des pollutions chimiques successives de l’environnement, ces organismes livrent une histoire préoccupante, inscrite dans le vivant, que les simples mesures chimiques ne permettent pas de lire.

La mémoire chimique des étangs

Les étangs ne sont pas de simples plans d’eau, mais des archives vivantes de l’activité humaine environnante. Souvent connectés aux rivières, ils s’imprègnent de l’héritage chimique des pratiques agricoles, à travers les métabolites de produits phytopharmaceutiques, ou produits de transformation (PT), qui en résultent.

Quand bien même un pesticide est amené à être retiré du marché, son empreinte chimique demeure. Des PT issus de la dégradation d’une molécule mère peuvent ainsi persister longtemps dans l’eau, dans les sédiments ou dans les organismes vivants. Longtemps invisibles, car peu connus et peu étudiés, ils rappellent que la contamination environnementale n’est pas qu’une affaire du présent, mais aussi une mémoire du passé.

Nous vivons ainsi avec les cicatrices laissées par des produits chimiques utilisés à d’autres époques, lorsque leurs effets étaient encore mal connus. Et pourtant, nous continuons de répéter la même erreur : autoriser la commercialisation de produits aux effets mal compris. Nous déléguons alors de nouveaux problèmes à nos enfants.

Même lorsqu’on interdit un pesticide, ses descendants sont toujours là

L’herbicide atrazine, interdit depuis 2003, illustre très bien le problème. Ses métabolites sont encore détectés vingt ans après son interdiction dans de nombreuses masses d’eau françaises.

Les progrès de la recherche et les nouvelles connaissances acquises ont conduit à des réglementations plus strictes, comme le Règlement européen (CE) no 1107/2009, qui exclut l’autorisation de mise sur le marché de substances persistantes ou qui s’accumulent dans les organismes.

La relation entre l’humain et son environnement reste complexe. L’histoire que nous commençons à lire grâce aux outils analytiques mobilisés en écotoxicologie, qui intègrent à la fois des approches chimiques et biologiques, devrait éclairer nos choix présents et nous permettre d’éviter de les regretter demain.

Le fongicide chlorothalonil, interdit en 2019, fournit un exemple récent de ce décalage entre décision réglementaire et réalité environnementale. Son métabolite R471811 est aujourd’hui retrouvé dans de nombreuses eaux de surface et souterraines européennes. Il n’existe a priori pas de preuves qu’il présente un risque avéré, mais cela pourrait être réévalué dans cinq, dix ou trente ans.

Ces reliquats chimiques révèlent l’inertie propre des cycles environnementaux, souvent difficiles à cerner ou à mesurer. Ils soulignent aussi les limites de nos politiques de retrait, capables de réagir vite, mais impuissantes face à la persistance du passé et à la multiplicité des substances chimiques encore autorisées (422 en Europe en octobre 2025.

Expositions chimiques invisibles, ou difficiles à cerner ?

Les milieux aquatiques sont exposés à une mosaïque de contaminants que les scientifiques appellent exposome chimique, c’est-à-dire l’ensemble des substances auxquelles un organisme ou un écosystème est exposé au cours de sa vie.

Si les substances actives sont surveillées via la réglementation européenne, les PT passent souvent sous le radar. Un seul pesticide peut engendrer plusieurs molécules filles, parfois plus durables et plus mobiles que la molécule mère. Les connaissances sur leur toxicité sont encore très lacunaires, avec peu de tests de toxicité, peu de standards analytiques et très peu de données sur leurs effets cumulés. Ainsi, une part importante du risque nous échappe encore.

Dans un travail antérieur, mené en 2024, sur les étangs agricoles du nord-est de la France, nous avions déjà montré que plus d’une molécule détectée sur deux était un PT encore dépourvu de profil écotoxicologique connu. En d’autres termes, une partie du risque reste littéralement dans l’ombre.

À lire aussi : « L’envers des mots » : Exposome

Des crevettes pour sonder l’eau des étangs

Les grands cours d’eau font l’objet de suivis réguliers. Les étangs, eux, sont les parents pauvres de la limnologie (c’est-à-dire la science des lacs) et restent peu étudiés. Pourtant, ils ponctuent nos paysages et abritent souvent une large biodiversité constituée de poissons, d’oiseaux, de batraciens, de reptiles, d’insectes et de végétaux divers. Ils jouent aussi un rôle d’interface entre terres agricoles et nappes souterraines. Exposés aux polluants au fil du temps, ils jouent un rôle de « mémoire tampon » entre terres cultivées et milieux naturels, entre les eaux de surface et les nappes souterraines.

Pour explorer cette mémoire chimique, notre équipe a eu recours à une approche de biosurveillance active, où l’on utilise le vivant pour évaluer la qualité de l’eau. Cette méthode consiste à confronter des organismes sentinelles à l’environnement étudié afin d’observer leurs réactions biologiques, en parallèle de l’analyse chimique dite de l’exposome, décrit précédemment (l’ensemble des substances auxquelles le milieu est exposé, et de facto, nous aussi).

Croiser ces deux lectures, chimique et biologique, permet d’obtenir un indicateur global de l’état de santé d’une masse d’eau bien plus représentatif que la simple mesure de concentrations d’une liste de contaminants strictement définis.

Concrètement, nous avons placé dans sept étangs lorrains implantés le long d’un gradient de terres agricoles aux pratiques diversifiées (sans activité agricole, en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle) de petits crustacés d’eau douce, Gammarus roeseli, enfermés dans de fines cages perméables.

Ces gammares, discrets habitants des rivières, sont de véritables sentinelles biologiques. Leur respiration, leurs mouvements et leurs activités enzymatiques reflètent fidèlement la qualité du milieu où ils vivent. Pendant une semaine, ces organismes ont été exposés à l’eau et leur état de santé a été suivi. En parallèle, dans chaque étang, 136 substances (herbicides, insecticides, fongicides, et leurs PT) ont été recherchées.

Les résultats montrent une prédominance écrasante des produits de transformation, qui représentaient 86 % des contaminants détectés, dominés par les dérivés du chlorothalonil et du métazachlore.

Les gammares ont survécu, mais leur comportement et leur métabolisme ont changé. Ralentissement des déplacements, troubles de la respiration et activation des mécanismes de détoxification traduisent le signal précoce d’un potentiel stress toxique. Ces réactions biologiques confirment que la contamination, bien qu’étant une affaire de chimie, s’inscrit profondément dans le vivant. En d’autres termes, les organismes racontent ce que les analyses chimiques ne suffisent pas toujours à voir.

De la science au terrain : comment gouverner l’invisible ?

Reste à savoir comment intégrer au mieux ces signaux biologiques et cette mémoire chimique dans les décisions publiques et réglementaires.

Aujourd’hui, la surveillance réglementaire reste essentiellement centrée sur les substances actives autorisées. Pourtant, le risque dépasse largement ces molécules. Il s’étend dans le temps, change de forme, interagit avec d’autres contaminants et varie selon les conditions environnementales. L’environnement et sa biodiversité sont aussi le siège d’une diversité de voies de transformation et de transfert des contaminants.

La surveillance doit donc évoluer, élargir les listes de substances suivies, développer les outils biologiques, et, surtout, agir avec précaution dans un contexte où tout ne peut être mesuré ni anticipé : il serait illusoire de vouloir tout tester et suivre toutes les substances possibles et imaginables. L’enjeu est donc surtout de prioriser les composés les plus à risque et de protéger les milieux les plus vulnérables.

Il existe ainsi trois leviers pour mieux protéger les milieux aquatiques :

élargir la couverture analytique, c'est-à-dire les méthodes et techniques utilisées pour identifier et quantifier les PT issus de la dégradation des pesticides dans les suivis de routine,

renforcer les outils biologiques capables de traduire la complexité chimique en signaux écologiques mesurables, par exemple, le recours à des organismes sentinelles,

enfin, prioriser localement les actions de gestion (par exemple, rotation des cultures, zones tampons sans traitement, meilleure gestion des effluents et du ruissellement, ou encore l'aménagement de réseaux de drainage) adaptées aux usages et aux vulnérabilités des territoires.

De récentes observations nous montrent que les dynamiques observées en Lorraine ressemblent à celles de sites agricoles en Suisse, dans le canton de Genève. Nous menons depuis l’été 2025 des recherches avec la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (Hépia) à ce sujet.

Ces enjeux de pollution franchissent donc les frontières, mais les solutions doivent émerger localement, en combinant restauration de zones tampons (qui permettent d’atténuer les transferts de contaminants d’origine agricole vers les milieux aquatiques), diversification des pratiques et surveillance chimique et biologique intégrée.

Une écologie de la mémoire

Les étangs sont les miroirs de nos paysages agricoles, mais en constituent surtout des archives. Ils accumulent, filtrent et témoignent des usages passés. Reconnaître cette mémoire chimique, c’est accepter que certaines traces mettent des décennies à s’effacer.

Les produits de transformation des pesticides ne sont ni marginaux ni nouveaux. Ils incarnent une génération de micropolluants qui s’ancre dans la mémoire chimique de nos agroécosystèmes. Les inclure, les considérer, c’est comprendre qu’un étang, aussi petit soit-il, peut raconter une histoire de pollutions passées, mais aussi celle d’une vigilance à retrouver.

À l’heure où les politiques de transition agricole s’accélèrent, prendre en compte ces produits de transformation est essentiel pour éviter que ces fantômes chimiques ne pèsent sur les générations futures. Ce que nous faisons aujourd’hui s’inscrira dans la mémoire environnementale de demain. À nous de choisir l’histoire que ces étangs raconteront aux générations futures.

Gaspard Conseil a reçu des financements de l'Office français de la biodiversité (OFB).

Damien Banas a coordonné le projet CABARETox (ContAmination des matrices Biotiques et Abiotiques par les Résidus phytopharmaceutiques en Étangs : volet écotoxicologie), financé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), dont sont issus les résultats présentés dans le présent article.

30.10.2025 à 11:10

Pourquoi l’écologie est d’abord une science

Sébastien Barot, Chercheur en écologie, IEES-Paris, vice-président du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), Institut de recherche pour le développement (IRD)

Texte intégral (2977 mots)

Souvent assimilée à un courant politique, l’écologie est avant tout une science à part entière, qui étudie les interactions du vivant avec son environnement. Pourtant, en France, ce terme est devenu symbole de militantisme au risque d’invisibiliser le travail précieux des écologues, alors même que leurs connaissances sont indispensables pour affronter la crise environnementale en cours.

Dans « l’Écologie est une science », publié par les éditions Belin, Sébastien Barrot, directeur de recherche à l’IRD, présente son domaine de recherche, encore trop méconnu du grand public. Nous reproduisons ci-dessous un extrait de son avant-propos.

À 10 ans, quand on me demandait quel métier je souhaitais faire plus tard, je répondais « Un -logue quelconque. » Je disais par là que je voulais devenir archéologue ou paléontologue. J’ai mal tourné, je suis devenu écologue, chercheur en écologie, et j’ai commencé à écrire ce livre parce que personne ne sait ce que ça veut dire. Si tout le monde a une idée, juste ou non, de ce qu’est un chercheur, quasiment personne ne sait en France, en dehors du cadre académique, que l’écologie est une science.

Même aujourd’hui, en pleine crise environnementale, je dois expliquer les études que j’ai faites (un master et une thèse en écologie), et on me le fait répéter au moins trois fois car ça ne paraît pas possible. Les gens pensent souvent que j’ai étudié la biologie. Cela paraît beaucoup plus sérieux, mais ce n’est pas le cas. D’autres personnes imaginent que la seule préoccupation d’un écologue est de protéger les petits oiseaux, ou que je développe de nouveaux moyens pour recycler les déchets.

Ce sont deux thématiques importantes, cependant l’écologie scientifique n’a pas uniquement pour but la protection de la nature, et seul le recyclage des déchets organiques entre, en fait, dans le champ des compétences de l’écologie puisqu’il fait intervenir des organismes décomposeurs, comme des bactéries ou des vers de terre.

À lire aussi : L’écologie expliquée aux enfants et aux ados

Un seul terme pour de nombreuses réalités

La méconnaissance de l’écologie scientifique vient de trois facteurs complémentaires.

Tout d’abord, l’écologie est une science relativement jeune. Le mot a été inventé par Ernst Haeckel en 1866, mais les sciences écologiques ne se sont vraiment développées dans le monde académique qu’après la Seconde Guerre mondiale pour les Anglo-Saxons et durant les années 1970 en France. C’est donc un développement très récent, ce qui signifie que les bases de cette science doivent encore être consolidées, et sa structure affinée. Le système académique étant très conservateur, l’écologie scientifique a parfois du mal à trouver sa place parmi les disciplines plus anciennes. Malgré la gravité des problèmes environnementaux actuels, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, il est souvent difficile d’augmenter le volume des enseignements d’écologie du primaire à l’université, et la recherche en écologie n’est pas particulièrement bien financée.

De plus, en France, le terme « écologie » est utilisé aussi bien pour désigner une science que des mouvements politiques environnementalistes ou verts, entraînant de fait une confusion entre le travail de recherche et l’action politique, ou même le militantisme. Il est important de souligner que, la plupart du temps, lorsque quelqu’un intervient dans les médias pour parler de protection de la nature, il s’agit d’un militant ou d’une militante (ou parfois même d’un chercheur d’une autre discipline !). Si ces derniers utilisent souvent les connaissances développées par l’écologie scientifique, ils ne sont pas chercheurs en écologie pour autant.

On pense facilement à de grandes figures, comme Hubert Reeves, qui ont joué et jouent un rôle important et utile dans la dissémination des savoirs et idées écologiques. Ces grandes figures médiatiques mêlent toujours dans leurs discours des messages environnementalistes et d’autres plus fondamentaux et proches des sciences écologiques. Tout cela entraîne des conséquences globalement positives, mais contribue à invisibiliser la science écologique et le travail des chercheuses et chercheurs qui la pratique. D’autant que dans les autres sciences (biologie, physique, chimie…), quand les médias ont besoin d’éclairages, c’est bien à un spécialiste du domaine que l’on fait appel en général.

Enfin, l’écologie est une science intégrative. C’est-à-dire qu’elle utilise les autres sciences (biologie, géologie, climatologie, chimie…) et qu’il est donc difficile de l’identifier en elle-même. Ce fonctionnement fait sa force, mais il rend son positionnement plus difficile. En effet, les systèmes académique et médiatique fonctionnent beaucoup « par boîtes » et la mauvaise identification d’une science et de ses spécialistes complique la prise en compte des connaissances qu’elle développe.

Cela explique en partie que les sociétés humaines soient si lentes à prendre des mesures pour atténuer la crise de la biodiversité et qu’elle reste moins bien prise en compte que la crise climatique par les pouvoirs publics (même si de ce côté-là, cela avance, bien que beaucoup trop lentement).

À lire aussi : La biodiversité : pas qu’une affaire d’écologistes, un impératif économique et financier

Mais alors l’écologie, c’est quoi ?

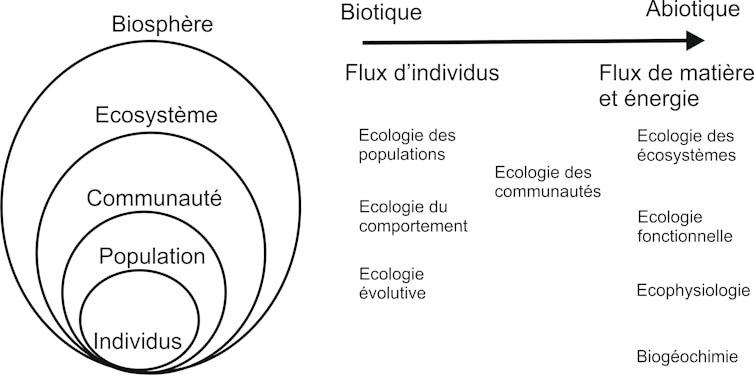

Ma définition préférée de l’écologie est la suivante : c’est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants (par exemple, entre les espèces de plantes d’une prairie) et leur environnement physico-chimique (par exemple, entre les plantes de cette prairie et les caractéristiques du sol comme son pH ou sa teneur en azote) et les conséquences de ces interactions à toutes les échelles temporelles (de la seconde à des millions d’années) et spatiales (de l’agrégat de sol d’un millimètre à la biosphère) possibles. Cette définition peut paraître un peu abstraite mais elle prendra tout son sens au cours du livre.

Il est important de retenir que l’écologie traite bien d’organismes vivants, tout en étant distincte de la biologie. Cette dernière a tendance à étudier le fonctionnement interne des êtres vivants. Historiquement, à l’aide de moyens techniques de plus en plus sophistiqués, la biologie les a découpés en parties de plus en plus petites (l’organe, la cellule, la molécule, le gène) pour analyser la manière dont le fonctionnement interne d’un organisme et de nombreux mécanismes de régulation permet aux organismes de grandir, de survivre et de se reproduire. C’est aussi grâce à la biologie que l’on comprend les mécanismes de développement d’un organisme à partir de ses gènes.

À l’inverse, les sciences de l’univers (géochimie, climatologie, hydrologie…) s’intéressent essentiellement au fonctionnement physico-chimique, aux éléments abiotiques, de l’environnement et de la planète Terre. Par exemple, ces sciences permettent de quantifier les flux d’eau (évaporation, précipitation, ruissellement…) à des échelles variées depuis le mètre carré jusqu’à la planète entière ou encore les flux d’azote, composante chimique essentielle de toute la matière vivante.

L’écologie se trouve exactement à mi-chemin entre la biologie et les sciences de l’univers : elle traite à la fois des organismes vivants et de leur environnement physico-chimique. Elle fait le lien entre les deux et étudie leurs interactions qui sont bidirectionnelles. Les organismes dépendent de leur environnement (température, humidité…) et des ressources qu’ils y puisent. Si les conditions physico-chimiques sont bonnes (ni trop chaud ni trop froid, suffisamment humide…), ils pourront grandir et se reproduire ; si les conditions sont un peu moins bonnes, cela devient plus difficile ; si elles empirent, les organismes ont de grandes chances de mourir. D’une manière peut-être moins évidente, mais tout aussi importante, les organismes modifient leur environnement physico-chimique en y puisant des ressources (CO2, eau et nutriments minéraux pour une plante), par des activités variées (galeries des vers de terre) ou simplement par leur présence (un arbre fait de l’ombre).

L’écologie est une science à part entière qui a développé son propre cadre conceptuel, ses écoles de pensée et ses outils. Elle fonctionne au quotidien comme les autres sciences : il y a des formations (masters, écoles doctorales), des chercheuses et des chercheurs, des laboratoires et des journaux internationaux en anglais spécialisés.

Elle s’appuie cependant, nous l’avons vu, sur de nombreuses sciences, de la biologie à la climatologie, en passant par la physique ou la chimie. Les résultats de ces différents domaines servent d’éléments de contexte et leurs méthodes et outils sont utilisés comme des couteaux suisses modulables pour répondre à des questions propres à l’écologie. Par exemple, l’étude des interactions entre un ver de terre et le sol peut nécessiter de connaître le fonctionnement interne du ver de terre, tel son mode de digestion (biologie), mais aussi l’impact de l’espèce sur la chimie du sol (chimie).

L’écologie peut aussi étudier comment le climat influence la croissance des plantes en prenant en compte la quantité d’énergie apportée par la lumière solaire et utilisable pour la photosynthèse, ou la température et l’humidité de l’air qui influencent la quantité d’eau transpirée par les plantes. Ou encore la manière dont les plantes influencent le climat en fixant plus ou moins de carbone par la photosynthèse ou en renvoyant plus ou moins de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Ces résultats peuvent alors servir aux climatologues pour améliorer les prédictions climatiques.

Par ailleurs, l’écologie est indissociable de l’évolution des organismes vivants au sens darwinien, car ils présentent tous une histoire évolutive : ils ont été façonnés par une succession de pressions de sélection et de processus évolutifs qui ont conduit aux caractéristiques actuelles des organismes et ont contribué à leur diversité. De ce fait, les interactions écologiques entre eux ou avec leur milieu physico-chimique ont été façonnées par l’évolution. Il est important de le prendre en compte pour mieux comprendre et interpréter les fonctionnements écologiques actuels.

Ainsi, les plantes ont construit au cours de l’évolution des mutualismes avec leurs pollinisateurs. Étudier cette évolution peut aider à comprendre la pollinisation et ses conséquences. À l’inverse, les interactions écologiques, elles-mêmes, constituent un des principaux moteurs de l’évolution : la sélection naturelle est fondée sur le fait que les organismes les mieux adaptés à une situation écologique donnée (caractéristiques de l’environnement, existence d’un prédateur…) ont plus de descendants si bien que leurs caractéristiques deviennent dominantes au sein de l’espèce du fait de leur transmission génétique.

Dans ce contexte, les mécanismes conférant à certains individus un avantage sont liés à des interactions écologiques : certaines caractéristiques leur permettent de mieux interagir avec les autres organismes ou leur environnement physico-chimique, acquérant ainsi plus de ressources, augmentant leur survie ou leur fécondité. Tous ces mécanismes sont étudiés en écologie. On sait maintenant que l’évolution peut être suffisamment rapide pour interférer avec les processus écologiques à des échelles de temps communes. Cela signifie qu’il ne s’agit pas simplement d’un phénomène ancien qu’il faut étudier pour comprendre les organismes ayant disparu depuis longtemps, mais que les organismes continuent actuellement à évoluer.

De domaines en sous-domaines

Plus généralement, l’écologie aborde des sujets si variés qu’il est nécessaire de la diviser en sous-domaines.

Bien sûr, on peut en classer les différents champs selon le milieu étudié (écologie forestière, écologie aquatique, écologie des sols…), mais il est important de différencier également certaines approches. En effet, une partie importante de l’écologie, l’écologie des populations, se focalise sur les groupes d’individus d’une même espèce qui interagissent entre eux au sein d’un milieu donné (ce qu’on appelle une « population »). Elle se concentre donc sur les individus, sur ce qu’ils font et sur leur démographie (comme on le ferait pour des populations humaines), s’appuyant notamment pour cela sur leur recensement (on peut, par exemple, compter le nombre d’arbres dans une forêt). L’écologie des populations est fortement liée à l’écologie évolutive, qui étudie l’évolution darwinienne des organismes, puisque l’individu est l’unité de base dans tous les processus évolutifs.

Proche de l’écologie des populations, on trouve aussi celle du comportement qui cherche à analyser le comportement des individus au sein d’une population en fonction de leur environnement, avec souvent des interprétations liées à l’évolution darwinienne des organismes. On distingue ensuite l’écologie des communautés qui étudie les interactions entre populations (d’espèces différentes) dans un même milieu. Cela permet d’aborder, par exemple, les relations proie-prédateur, les symbioses, ou de décrire des communautés d’organismes (le nombre d’espèces, leur abondance relative, leurs caractéristiques, et les facteurs qui déterminent tout ça). On arrive alors à l’écologie fonctionnelle qui étudie la manière dont les organismes arrivent à puiser des ressources dans leur milieu et à les transformer en biomasse, ainsi que la quantité de matière et d’énergie qu’ils échangent avec leur milieu…

Enfin, l’écologie des écosystèmes est proche de l’écologie fonctionnelle puisqu’elle étudie la manière dont ils fonctionnent. Un écosystème comprend à la fois l’ensemble des populations en interaction dans un lieu donné et leur milieu physico-chimique (sol, climat…). Il s’agit donc d’intégrer tous les types d’interactions écologiques entre populations ainsi qu’entre elles et leur milieu physico-chimique, et de comprendre comment cela détermine les propriétés émergentes des écosystèmes, telle que leur production primaire. Là où l’écologie des populations est focalisée sur les individus, l’écologie fonctionnelle et celle des écosystèmes étudient plutôt les flux de matière (carbone, azote, eau…) et d’énergie entre les organismes et avec leur milieu. Ce type d’approche permet souvent d’aller vers des échelles spatiales de plus en plus grandes. On peut, par exemple, mesurer la biomasse de la végétation ou la quantité de carbone dans la matière organique du sol à l’échelle du mètre carré, mais aussi d’une prairie, d’une région, d’un continent…

Sébastien Barot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

29.10.2025 à 15:35

Océans : les poissons, un puits de carbone invisible menacé par la pêche et le changement climatique

Gaël Mariani, Docteur en écologie marine, World Maritime University

Anaëlle Durfort, Doctorante en écologie marine, Université de Montpellier

David Mouillot, Professeur en écologie, laboratoire MARBEC, Université de Montpellier

Jérôme Guiet, Researcher in marine ecosystem modeling, University of California, Los Angeles

Texte intégral (3275 mots)

Les océans jouent un rôle majeur dans le stockage du carbone, notamment à travers la biomasse qu’ils abritent. Le cycle de vie des poissons contribue ainsi à piéger durablement le CO2 dans les abysses, mais la pêche industrielle a affaibli ce mécanisme essentiel, également menacé par le changement climatique. Restaurer les populations marines en haute mer pourrait renforcer ce puits de carbone naturel tout en limitant les conflits avec la sécurité alimentaire.

Lorsqu’on parle des puits de carbone naturels, ces systèmes naturels qui piègent plus de carbone qu’ils n’en émettent, on pense plus volontiers aux forêts et aux sols qu’aux océans. Pourtant, les océans représentent le second puits de carbone naturel.

L’impact des activités humaines (et en particulier la pêche) sur le stockage de carbone océanique n’avait été jusque-là que peu étudié, et cela alors que la macrofaune marine (notamment les poissons) représente environ un tiers du carbone organique stocké par les océans. Nos recherches, récemment publiées dans les revues Nature Communications et One Earth, ont voulu y remédier.

Nos résultats montrent que la pêche a d’ores et déjà réduit la séquestration de carbone par les poissons de près de moitié depuis 1950. D’ici la fin du siècle, cette baisse devrait atteindre 56 % sous l’effet combiné de la pêche et du changement climatique. De quoi plaider pour une gestion plus durable de l’océan, qui prendrait en compte l’impact de la pêche sur la séquestration de carbone.

Pourquoi s’intéresser à la séquestration de carbone dans les océans ?

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) le dit explicitement dans ses rapports : pour atteindre les objectifs climatiques, il faut d’abord réduire drastiquement et immédiatement nos émissions de gaz à effet de serre (chaque année, les activités humaines émettent environ 40 milliards de tonnes équivalent CO₂), puis développer les solutions climatiques fondées sur la nature.

Celles-ci intègrent l’ensemble des mesures de restauration, de protection et de meilleure gestion des écosystèmes qui piègent du carbone, comme les forêts. Ces mesures pourraient capturer 10 milliards de tonnes équivalent CO₂ par an, et doivent être mises en œuvre de façon complémentaire à des politiques de réduction des émissions.

Cependant, le carbone stocké par ces écosystèmes est de plus en plus menacé par le changement climatique. Par exemple, les feux de forêt au Canada ont émis 2,5 milliards de tonnes équivalent CO₂ en 2023 : la forêt n’est alors plus un puits de carbone, mais devient une source d’émissions.

À lire aussi : Comment une forêt peut-elle émettre plus de CO₂ qu’elle n’en capture ?

Face à ce constat, la communauté scientifique se tourne aujourd’hui vers les océans, à la recherche de nouvelles solutions qui permettraient d’y séquestrer davantage de carbone.

Mais, pour que cela soit possible, il faut d’abord comprendre comment la vie abritée par les océans interagit avec le cycle du carbone ainsi que l’influence du changement climatique, d’une part, et de la pêche, d’autre part.

Quel est le rôle joué par les poissons dans ce processus ?

La vaste majorité des 38 000 milliards de tonne de carbone stocké par l’océan l’est à travers des phénomènes physiques. Mais la biomasse des océans y contribue également, à hauteur d’environ 1 300 milliards de tonnes de carbone organique. Les poissons représentent environ 30 % de ce stock de carbone.

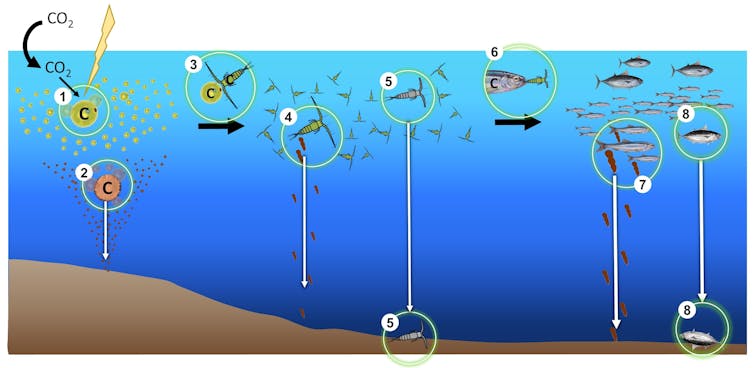

Ceci est rendu possible via leur contribution à ce qu’on appelle la pompe biologique du carbone, c’est-à-dire, la série de processus biologiques qui permettent de transporter le carbone des eaux de surface vers les fonds marins. C’est un élément majeur du cycle du carbone.

Cette pompe biologique commence par le phytoplancton, capable de transformer du CO2 en matière organique carbonée. À sa mort, une partie de ce carbone va couler dans les profondeurs de l’océan où il sera séquestré durablement, tandis que le reste sera ingéré par des prédateurs. À nouveau, c’est lorsque ce carbone va couler dans les profondeurs (pelotes fécales, carcasses des prédateurs morts…) qu’il sera durablement séquestré.

Les poissons jouent un rôle clé dans ce processus : leurs carcasses et pelotes fécales, plus denses, coulent bien plus rapidement que celles du plancton. Or, plus le carbone coule rapidement vers les profondeurs – et s’éloigne de l’atmosphère –, plus le temps qu’il mettra avant de retourner à l’atmosphère sera important : le carbone sera ainsi stocké de façon plus durable.

Notre étude, qui s’est spécifiquement intéressée aux espèces de poissons d’intérêt commercial (c’est-à-dire ciblées par la pêche), estime que ces derniers étaient en mesure de séquestrer 0,23 milliard de tonnes de carbone par an en 1950 (soit 0,85 tonne de CO2 par an).

À lire aussi : Éliminer le CO₂ grâce au puits de carbone océanique, une bonne idée ?

Un cercle vicieux du fait du changement climatique

Mais depuis 1950, les choses ont changé. D’abord du fait du changement climatique : à cause de la raréfaction des ressources alimentaires (moins de phytoplancton) et des changements de conditions environnementales (température, oxygène…), plus le changement climatique sera fort, plus la biomasse des espèces d’intérêt commercial – et par extension, leur capacité à piéger du carbone – vont diminuer.

Dans un scénario où l’augmentation moyenne des températures serait limitée à 1,5 °C (scénario de respect de l’accord de Paris), la biomasse baisserait d’environ 9 % d’ici la fin du siècle, soit une diminution de piégeage de carbone d’environ 4 %.

Dans le cas d’un scénario de statu quo où les températures augmenteraient de 4,3 °C, cette baisse atteindrait environ 24 % pour la biomasse, et près de 14 % pour le piégeage de carbone.

Nous avons donc à faire à ce que l’on appelle une boucle de rétroaction positive – autrement dit, un cercle vicieux : plus le changement climatique est important, moins les poissons séquestreront de carbone, ce qui va renforcer le changement climatique lui-même. C’est le serpent qui se mord la queue.

Une séquestration carbone déjà réduite de moitié par la pêche

L’impact du changement climatique dans le scénario d’un réchauffement à 1,5 °C (que nous sommes en passe de dépasser) reste donc faible, mais les effets de la pêche, eux, sont déjà visibles.

Aujourd’hui, les espèces de poissons commerciales ne piègent déjà plus que 0,12 milliard de tonnes de CO2 par an (contre 0,23 milliard de tonnes de carbone par an en 1950), soit une diminution de près de moitié.

D’autant plus que les effets de la pêche ne sont pas les mêmes selon la voie de séquestration considérée. Depuis 1950, la pêche a réduit la séquestration de carbone via les pelotes fécales d’environ 47 %. Pour la voie passant par les carcasses, cette diminution est d’environ 63 %.

Ceci est lié au fait que la pêche cible les plus gros organismes, soit ceux qui ont le moins de prédateurs – et donc ceux le plus susceptibles de mourir de vieillesse et de voir leur carcasse couler dans les abysses.

Cette diminution est aussi synonyme d’une réduction de l’arrivée de nourriture dans les abysses, les carcasses étant une ressource particulièrement nutritive pour les organismes qui y vivent.

Or, nous connaissons très peu de choses sur ces écosystèmes abyssaux, avec des millions d’espèces qui restent à découvrir. Nous n’avons pour l’instant observé que 0,001 % de la surface totale de ces écosystèmes. Nous sommes donc peut-être en train d’affamer une multitude d’organismes abyssaux que nous connaissons à peine.

Pour préserver le climat, restaurer les populations de poissons ?

Notre étude montre que si les populations de poissons étaient restaurées à leur niveau historique de 1950, cela permettrait de séquestrer 0,4 milliard de tonnes de CO2 supplémentaires par an, soit un potentiel comparable à celui des mangroves. Avec un atout : ce carbone serait séquestré pour environ six cents ans, soit plus longtemps que dans les mangroves, où seuls 9 % du carbone piégé l’est encore après cent ans.

Cependant, malgré ce potentiel notable, les solutions climatiques basées sur la restauration de la macrofaune marine, si elles étaient mises en œuvre seules, n’auraient qu’un impact mineur sur le climat, au regard des 40 milliards de tonnes de CO₂ émis chaque année.

D’autant plus que, ce domaine de recherche étant récent, plusieurs incertitudes subsistent. Par exemple, nos études ne tiennent pas compte des relations trophiques (c’est-à-dire, liées à la chaîne alimentaire) entre les prédateurs et leurs proies, lesquelles contribuent aussi à la séquestration de carbone. Or, si on augmente la biomasse des prédateurs, la biomasse des proies va mécaniquement diminuer. Ainsi, si la séquestration de carbone par les prédateurs augmente, celle des proies diminue, ce qui peut neutraliser l'impact des mesures visant à restaurer les populations de poissons pour séquestrer du carbone.

Ainsi, nos résultats ne doivent pas être vus comme une preuve suffisante pour considérer de telles mesures comme une solution viable. Ils illustrent néanmoins l’importance d’étudier l’impact de la pêche sur la séquestration de carbone et la nécessité de protéger l’océan pour limiter les risques d’épuisement de ce puits de carbone, tout en tenant compte des services rendus par l’océan à nos sociétés (sécurité alimentaire, emplois…).

Des conflits entre pêche et séquestration de carbone surtout en haute mer

En effet, les organismes marins participent directement à la séquestration de carbone, tout en bénéficiant aussi au secteur de la pêche. Or, ce secteur est une source d’emplois et de revenus économiques majeurs pour les populations côtières, contribuant directement au maintien et à l’atteinte de la sécurité alimentaire dans certaines régions.

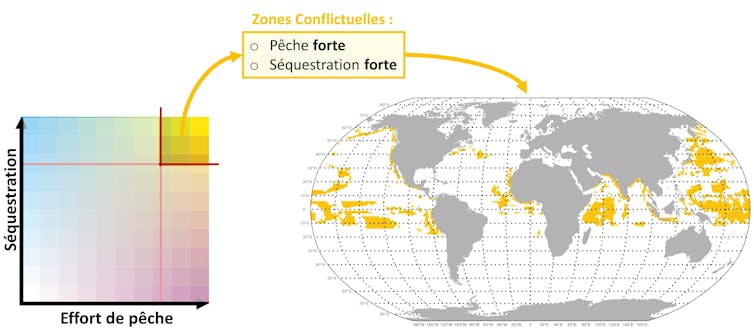

Des conflits entre la séquestration de carbone et les bénéfices socio-économiques de la pêche peuvent donc théoriquement apparaître. Si la pêche augmente, les populations de poissons et leur capacité à séquestrer du carbone vont diminuer, et inversement.

Toutefois, nous avons montré que seulement 11 % de la surface de l’océan est potentiellement exposée à de tels conflits. Il s’agit des zones où l’effort de pêche et la séquestration de carbone sont tous deux élevés.

De plus, une majorité (environ 60 %) de ces zones potentiellement conflictuelles sont situées en haute mer, là où les captures contribuent de façon négligeable à la sécurité alimentaire globale. Aussi, la pêche en haute mer est connue pour sa faible rentabilité et son subventionnement massif par les gouvernements (à hauteur de 1,5 milliard de dollars, soit plus de 1,2 milliard d’euros, en 2018).

Ces subventions gouvernementales sont vivement critiquées, car elles menacent la viabilité des pêcheries côtières artisanales, favorisent la consommation de carburant et augmentent les inégalités entre les pays à faibles et hauts revenus.

Ainsi, nos résultats apportent un argument supplémentaire en faveur de la protection de la haute mer. En plus d’éviter de multiples effets socio-économiques négatifs, cela permettrait également de protéger la biodiversité et, par la même occasion, de préserver la capacité des océans à séquestrer du carbone organique.

Le financement a été assuré par la bourse de doctorat de l'Université de Montpellier à G.M. et la bourse de la Fondation de la Mer. de Montpellier à G.M. Le travail de G.M. a été partiellement financé par l'Union européenne dans le cadre de l'accord de subvention n°101083922 (OceanICU). Les points de vue et les opinions exprimés sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive pour la recherche européenne. L'Union européenne et l'autorité qui a octroyé la subvention ne peuvent en être tenues pour responsables.

Anaëlle Durfort a participé à ce travail dans le cadre de son doctorat, financé par une bourse de thèse (publique) à l'université de Montpellier.

David Mouillot et Jérôme Guiet ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

28.10.2025 à 15:32

Réhabiter Valence un an après les inondations : le peuple va-t-il aider à sauver le peuple ?

Guillaume Nord, Hydrologue, Université Grenoble Alpes (UGA)

Brice Boudevillain, Hydro-météorologue à l'Institut des Géosciences de l'Environnement, Université Grenoble Alpes (UGA)

Guy Delrieu, Directeur de Recherche CNRS émérite, hydro-météorologue, Université Grenoble Alpes (UGA)

Isabelle Ruin, Chercheuse, CNRS, Institut des Géosciences de l'Environnement, Université Grenoble Alpes (UGA)

Jason Guillermo Granados Morales, Doctorant en sciences économiques, Université Grenoble Alpes (UGA)

Jean-Dominique Creutin, Hydrométéorologue, Université Grenoble Alpes (UGA)

Yvan Renou, MCF HDR en socio-économie de l'environnement, Université Grenoble Alpes (UGA)

Texte intégral (3617 mots)

C’est une phrase qui s’est rapidement imposée au moment des inondations meurtrières qui ont touché Valence (Espagne) en octobre 2024 : « Seul le peuple sauve le peuple. » Elle est aujourd’hui inscrite sur des centaines de mosaïques, qui, partout dans la ville, indiquent le niveau de la crue. Cette phrase peut aussi se révéler pertinente, voire même cruciale, pour prévenir les prochaines catastrophes, note un groupe de chercheurs.

Il y a un an, le 29 octobre 2024, un orage méditerranéen violent touchait le Sud-Est espagnol, provoquant une inondation catastrophique de la communauté autonome de Valence. Celle-ci a fait 229 victimes et des dégâts matériels et environnementaux considérables. L’hiver dernier, alors que les causes climatiques et urbanistiques de la catastrophe étaient établies, et que les polémiques sur les responsabilités politiques de la gestion de la crise se poursuivaient, un artiste a apporté un message qui semble résumer les leçons qu’il faudrait tirer de la catastrophe pour transformer la ville et la réhabiter.

L’illustrateur Michael Barros, habitant de Sedaví dans la banlieue inondée de Valence, a ainsi lancé en février 2025 une initiative artistique inspirée des repères de crue posés à la suite de l’inondation de 1957. Il a, au départ, créé une centaine de carreaux de faïence (azulejos) qu’il pensait proposer dans son voisinage. Ces derniers ont eu un succès inattendu : il en existe plus de 2 000 aujourd’hui.

Ces azulejos rappellent, dans leur partie haute, jusqu’où l’inondation est montée : « Fins ací va arribar la riuà » (en français : « La crue est montée jusqu’ici »). Ils évoquent aussi, dans leur partie inférieure, le grand élan de solidarité visible au moment de la catastrophe où des milliers de personnes sont venues aider. Barros dessine la marche des sauveteurs bénévoles arrivant dans la zone inondée par une passerelle enjambant la rivière.

Il reprend aussi la phrase « Sols el poble salva al poble », soit en français : « Seul le peuple sauve le peuple. » Ce slogan avait envahi les réseaux sociaux au moment de la catastrophe et il a été l’objet de commentaires dans la presse sur son origine et sur son utilisation politique.

En plus du message classique des repères de crue indiquant la hauteur atteinte par les eaux, les azulejos de Michael Barros rappellent aussi que se protéger de l’inondation reste l’affaire de tous. Un double message particulièrement pertinent : les causes de l’inondation de 2024 et ses ravages ont pu être bien décrites par le travail de divers scientifiques, mais pour autant, l’anticipation des prochains événements à risque ne doit pas être réservée aux seuls experts, dont les recommandations ponctuelles peuvent être vite oubliées. En cela, le peuple est bien le protecteur du peuple.

Un scénario catastrophe aux raisons connues

Les inondations ont des causes climatiques bien établies. Les conditions météorologiques responsables de la violence des cyclones méditerranéens sont connues. Dans le cas de la région de Valence, il s’agit souvent de dépressions isolées en altitude (en espagnol, depresión aislada en niveles altos ou DANA) qui extraient, par évaporation, d’énormes quantités d’eau de la Méditerranée et qui les transforment en précipitations diluviennes et destructrices.

Les méthodes d’attribution montrent que le réchauffement climatique est responsable, dans la région de Valence, d’une augmentation de moitié des surfaces exposées à des pluies extrêmes et de près d’un quart de leurs cumuls.

La catastrophe qui en a résulté est liée à une conjonction de plusieurs raisons. Pour protéger Valence après la crue dévastatrice du fleuve Turia en 1957, le cours du fleuve avait été détourné du centre-ville. Depuis lors, au sud de la ville, des digues le dirigent vers la mer. Pensant le risque d’inondation écarté, de nouveaux quartiers résidentiels et industriels et leurs infrastructures de transport se sont développés au sud de ces digues à partir des années 1970, formant la banlieue de l’Horta Sud (en castillan, Huerta Sur).

En 2024, la crue du Turia a été bien contenue par les digues, mais l’Horta Sud a alors été traversée par l’arrivée rapide et massive des eaux de la Rambla de Poyo. Ancien affluent du Turia, ce fleuve côtier mineur (400 km2 d’aire drainée), dont le haut bassin a reçu un cumul de pluie extrême (près de 400 mm en six heures), a produit un débit de pointe largement supérieur à la crue de la Seine à Paris, en 1910 : celui-ci a été estimé à 3 000 mètres cubes par seconde !

En région méditerranéenne, ces petites rivières intermittentes, les ríos secos, accentuent la surprise et la désorientation face à l’inondation en masquant l’origine du danger. Elles sont invisibles par temps sec, dissimulées par les aménagements, sans continuité amont aval claire, y compris dans leurs noms.

En plus de ces contextes météorologiques et urbanistiques particulièrement critiques, l’absence d’alerte en temps utile a produit un bilan humain tragique, associé à une cascade de dommages matériels et environnementaux. La catastrophe a mis au jour une grande impréparation politique et sociale.

Associer le public à la culture du risque

Devant la répétition de catastrophes qui se ressemblent se pose la question de la résilience des métropoles face aux manifestations climatiques – et, en particulier, aux inondations rapides dans la région méditerranéenne. La réponse doit associer connaissance de la trajectoire historique locale, engagement du public et restauration écologique.

La trajectoire historique du développement économique et social de l’Horta Sud s’est pensée à l’abri des infrastructures de protection. Maintenant que ce secteur s’avère fortement exposé au risque d’inondation par la Rambla, la difficulté pratique et économique, pour réduire cette exposition, est considérable.

Adapter la forme urbaine et les activités qui l’accompagnent va demander des efforts sur le temps long pour lutter contre l’inertie du système institutionnel et des pratiques individuelles.

Des politiques publiques européennes, nationales et locales relatives au risque inondation promeuvent l’engagement du public. Leurs objectifs d’intégration et d’optimisation de la gestion du risque conduisent à la construction d’une culture du risque « par le haut », c’est-à-dire, par les savoirs experts, faisant des inondations une affaire de « management ».

Ces politiques oublient souvent que l’expertise doit s’accompagner d’actions capables de régénérer l’engagement, l’action collective, dans une construction « par le bas ». Apprendre à faire face au risque ensemble, par des pratiques qui s’inscrivent dans la durée et qui impliquent directement les communautés concernées, permettrait d’éviter l’écueil du court-termisme et du seul technicisme, qui a posé et posera de nouveaux problèmes si rien ne change.

La restauration écologique promet des solutions fondées sur la nature dont la mise en place commence, à Valence, par des mesures comme la réduction de l’artificialisation des sols ou le rééquilibrage du lit des rivières. Elle se heurte souvent à la rigidité de la trajectoire de développement et au manque d’engagement, voire à l’hostilité du public.

À lire aussi : Nos villes doivent être plus perméables : comment le biochar peut être une solution durable face aux inondations

Renouer avec l’action collective grâce à une vision commune : comment vivre avec la rivière dans le futur ?

Dans l’après-crise immédiate, de multiples initiatives ont surgi. Celles-ci sont propres à impliquer le public, comme des expériences d’enseignement à l’école primaire ou les précieuses mesures météorologiques amateurs. Elles méritent d’être inscrites dans un cadre de réflexion général.

Nous pensons qu’analyser les valeurs relationnelles, comprises comme liens inséparables des personnes à l’environnement, peut aider à dégager les principaux facteurs de motivation du public pour participer à la gestion des inondations. Au-delà des recommandations des experts, il ressort de cette analyse que l’imaginaire est un puissant levier de transformation.

Avoir une vision partagée de comment vivre avec la rivière dans le futur apparaît comme le plus fort gage de motivation. C’est particulièrement important face à la perte de mémoire chronique qui s’installe au fil du temps qui sépare les catastrophes, ce que l’historien Christian Pfister appelle disaster gap.

L’initiative spontanée d’un artiste comme l’illustrateur Michael Barros prend, dès lors, tout son sens. Traces matérielles de l’ampleur de l’inondation passée, ses repères de crue en céramique délivrent un message de raison et d’espoir, dans la mesure où les personnes qui les collent chez elles ou sur leur façade en prennent l’initiative. Dans une interview, l’artiste revenait sur leur rôle pour la mémoire collective :

« J’espère qu’au fil des ans, cela deviendra un prétexte pour parler et réfléchir, pour raconter à la fois les bonnes et les mauvaises choses. Cela génère une mémoire historique, pour que le passé continue d’être latent et que cela ne se reproduise plus. Parce que personne ici n’aimerait déménager ou vivre avec l’inquiétude que cela se reproduise. Nous espérons donc que les mesures nécessaires seront prises, qu[e les autorités] mettront de côté les conflits et qu’elles travailleront avec les gens, ce qui est important, après tout, si l’on s’implique en politique, c’est pour travailler pour les gens, pas pour les intérêts de quelques-uns ».

Les azulejos de Michael Barros peuvent donc être vus comme la piste sociomatérielle d’un imaginaire qu’il souhaite partager pour réhabiter sereinement dans sa région. Cette piste peut – et doit – toucher une communauté élargie, nourrir au quotidien de nouvelles valeurs, une nouvelle culture de l’eau et du risque d’inondation.

Guillaume Nord Brice Boudevillain reçoit des financements de l'INSU-CNRS pour le fonctionnement de l'Observatoire Hydrométéorologique Méditerranéen Cévennes-Vivarais, service national d'observation labélisé par cet institut et dont il a la responsabilité avec Brice Boudevillain.

Brice Boudevillain reçoit des financements de l'INSU-CNRS pour le fonctionnement de l'Observatoire Hydrométéorologique Méditerranéen Cévennes-Vivarais, service national d'observation labélisé par cet institut et dont il a la responsabilité avec Guillaume Nord.

Isabelle Ruin reçoit des financements de recherche dans le cadre du Programme et équipements prioritaires de recherche pour le climat : Transformer la modélisation du climat pour les services climatiques (PEPR TRACCS) et du projet ANR kNOW-HOW+4°C.

Jason Guillermo Granados Morales a reçu des financements du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dans le cadre d'un contrat doctoral de droit public.

Yvan Renou reçoit des financements de recherche dans le cadre du Programme et équipements prioritaires de recherche pour le climat : Transformer la modélisation du climat pour les services climatiques (PEPR TRACCS) et du projet ANR kNOW-HOW+4°C.

Guy Delrieu et Jean-Dominique Creutin ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

28.10.2025 à 15:18

Pourquoi les campagnes de prévention sur les inondations sont inefficaces en France

Fateh Chemerik, MCF en sciences de l'information et de la communication, Université catholique de l’Ouest

Sébastien Rouquette, Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, Université Clermont Auvergne (UCA)

Texte intégral (2616 mots)

De plus en plus fréquentes et intenses, les inondations constituent l’un des principaux risques de catastrophes naturelles en France. Elles sont très coûteuses sur les plans humain et matériel. Une étude menée auprès de populations des zones concernées révèle pourtant que les citoyens sont mal informés sur ces risques, malgré l’obligation légale des communes d’organiser des campagnes de prévention. En cause, un risque souvent minoré et une communication inadaptée.

Le département du Var, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été frappé au mois de mai 2025 par des inondations qui ont engendré d’importants dégâts matériels considérables et la mort de trois personnes. En France, comme en Espagne fin 2024, au Texas (2025) ou au Cameroun (2024), les épisodes d’inondations intenses se font de plus en plus fréquents. Ce risque majeur est, en bien des territoires, renforcé par le changement climatique.

Dans ce contexte, les communes sont tenues d’informer leurs résidents des risques associés. Mais leurs campagnes de prévention se révèlent souvent peu efficaces.

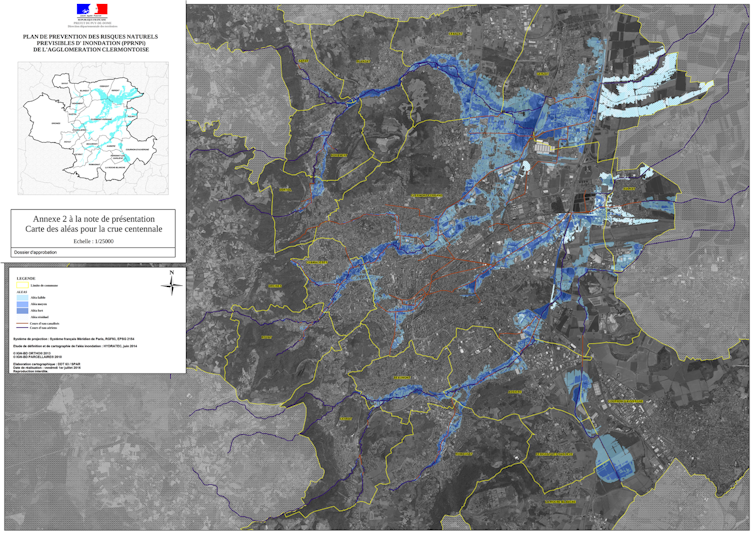

Pour en comprendre les raisons, nous avons conduit une étude qualitative dans trois communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes particulièrement exposées aux inondations : Saint-Alyre (faubourg nord de Clermont-Ferrand), Cournon-d’Auvergne et Les Martres-de-Veyre, dans le Puy-de-Dôme. Ces zones sont à risque, avec plusieurs quartiers exposés à des crues décennales et centennales.

L’étude, qui visait à évaluer l’efficacité de ces campagnes de prévention, s’appuie sur une double méthodologie : des entretiens compréhensifs avec 50 riverains et une enquête par questionnaire auprès de 120 autres habitants, portant sur leur perception du risque d’inondation et leur appropriation des messages de prévention.

En nous appuyant sur l’étude des perceptions et comportements des riverains, nous analysons ici les lacunes des campagnes de sensibilisation et explorons les failles de la communication institutionnelle. Nous proposons aussi des pistes pour une meilleure appropriation des messages préventifs.

Des obligations légales d’information

Selon les projections climatiques, les préjudices dus aux inondations devraient encore augmenter dans les prochaines années, le dérèglement climatique en cours se traduisant en effet par l’accroissement du nombre, de l’intensité et de la durée des précipitations intenses, notamment en Europe.

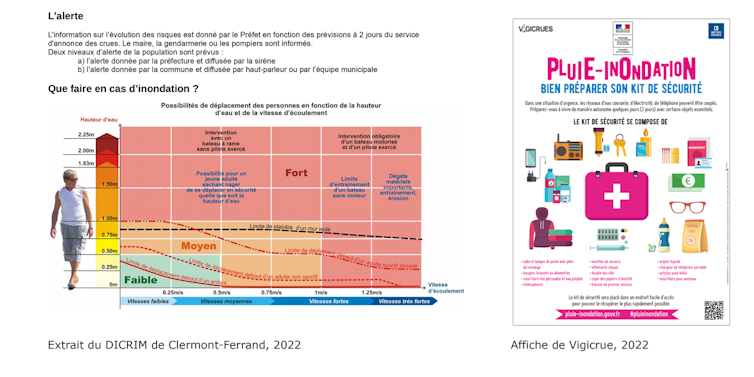

Pour protéger les habitants, la loi française n°87-565 du 22 juillet 1987 oblige les maires des communes concernées à informer leurs administrés des risques par le biais des documents d’information communaux sur les risques majeurs (ou, Dicrim), en précisant les comportements à adopter, les zones à risque et les mesures de prévention mises en place.

Ce document est « envoyé par les mairies, en général au moment de [sa] réalisation et de [sa] mise à jour, ou encore fourni avec les contrats de location résidentielle ». Se pose alors la question suivante : est-il suffisant de rendre accessible des documents communaux sur les risques naturels pour prévenir et mieux sensibiliser la population concernée ?

Comment les enquêtés de notre étude jugent-ils ces documents communaux sur le risque d’inondation ?

Des riverains peu informés

Bien que ces documents aient été produits dans les trois communes étudiées, nous avons constaté que leur efficacité en matière de sensibilisation était limitée.

Prenons le cas du quartier de Saint-Alyre à Clermont-Ferrand : sur quarante habitantes, seuls deux savaient que leur quartier, potentiellement exposé à une crue centennale touchant jusqu’à 36 400 résidents, était à risque.

Aux Martres-de-Veyre, moins de 10 % des répondants connaissaient les consignes de sécurité de base, comme couper l’électricité ou ne pas se déplacer en voiture pendant une inondation.

D’autres enquêtés mettent l’accent sur différents aspects dans le contenu du Dicrim, comme en témoignent les propos suivants :

« Il n’y a pas le terme : “Attention inondation !” Pour moi, cette affiche n’est pas significative… », témoigne une répondante (18-30 ans), locataire à Saint-Alyre.

« L’image doit être plus grande pour refléter une inondation, parce que là, on dirait un petit ruisseau », souligne un répondant (45-60 ans) propriétaire aux Martres-de-Veyre.

Ce constat alarmant soulève la question de savoir si les campagnes de prévention sont vraiment adaptées aux besoins d’information des citoyens. Plusieurs facteurs expliquent cette faible appropriation.

Des informations peu claires et peu concrètes

Un premier élément soulevé est le manque de personnalisation et de clarté des Dicrim. Dans 39 entretiens, les riverains ont noté un manque de clarté visuelle, critiquant les photographies neutres ou le choix des couleurs apaisantes telles que le bleu, peu propice à alerter sur un danger immédiat.

Ces choix visuels diminuent l’impact du message en donnant une fausse impression de sécurité.

« Je pense que la couleur bleue, c’est plutôt rassurant. On n’a pas trop de raisons pour s’inquiéter. Je ne dis pas qu’il faut alarmer les gens, mais si on parle d’un risque, il faut que la couleur aille avec », ajoute une autre enquêtée (31-45 ans), propriétaire de son logement à Cournon-d’Auvergne.

Par ailleurs, plus de 60 % des habitants interrogés estiment que ces documents sont trop techniques et généraux. L’absence de cartes simples permettant aux habitants de repérer les zones exactes à risque dans leur commune, renforce la distance psychologique vis-à-vis du danger (la carte plus haut ne parle en effet que d’aléa faible, moyen ou fort, ndlr). En l’absence d’éléments visuels clairs, les habitants ont du mal à se sentir concernés personnellement par le risque.

Pour être efficaces, les documents d’information communaux devraient inclure en outre des recommandations pratiques et des exemples concrets. Or ces éléments sont souvent éclipsés par des descriptions générales des actions de la mairie.

Dans un cas spécifique, 75 % des répondants ne parvenaient pas à identifier les consignes prioritaires en cas d’inondations. En cause, une surcharge d’informations sur les démarches administratives et les politiques mises en place par les autorités.

L’ambiguïté des municipalités

De fait, la majorité des communes se contentent de respecter le minimum requis en matière d’information sur les risques – qu’ils soient naturels ou industriels d’ailleurs.

Pour ces derniers, les cartes présentant les zones à risque sont disponibles, mais ne font pas l’objet d’une communication intense, comme si les autorités locales se contentaient de respecter leurs obligations légales sans vouloir mener une réelle prévention auprès de la population. Dans les trois communes étudiées, un tiers des 120 habitants déclarent n’avoir jamais reçu d’information sur le risque local.

Ce comportement s’explique par une sous-estimation des risques, tant par les élus que par les citoyens.

Les élus se trouvent souvent pris entre deux feux : ils ont l’obligation de communiquer mais craignent les répercussions politiques de trop insister sur des risques incertains. Ils privilégient donc des sujets plus visibles et immédiats, comme la sécurité et le développement économique.

Cette prudence est renforcée par le manque de pression des habitants, qui, souvent, n’ont pas intérêt à voir le risque mis en avant par peur que leurs biens soient dévalués par le risque d’inondation.

Et pour cause : lorsque la loi impose de mesurer le risque, cela se traduit par la production de cartographies des zones inondables. Or des études ont montré qu’une publicité de cette cartographie est un facteur parmi d’autres (réglementation contraignante, crues régulières…) qui pèse négativement sur le prix des biens en zone inondable à court ou moyen terme.

Une information concrète et simplifiée

Pour améliorer l’efficacité des campagnes de prévention, plusieurs pistes existent.

L’une des pistes les plus intéressantes serait de privilégier des cartes précises et des photographies locales montrant des exemples concrets de zones touchées par des crues dans la commune. Près de 70 % des répondants indiquent qu’une carte claire, permettant de situer leur domicile par rapport aux zones à risque, les inciterait à se préparer plus sérieusement. Ce type d’outil visuel aide les habitants à visualiser l’impact potentiel d’une inondation, renforçant ainsi leur engagement.

En complément, une simplification des messages est également recommandée. Les Dicrim pourraient se concentrer sur une liste de consignes courtes et directes, telles que « Monter à l’étage en cas de crue » ou « Écouter les informations locales pour rester informé ».

Une telle approche axée sur les comportements concrets éviterait la surcharge d’informations administratives qui dilue l’efficacité des messages préventifs. À noter que 72 % des participants à l’étude préfèrent des consignes brèves et pratiques aux longues descriptions institutionnelles.

À lire aussi : Lors des canicules, notre cerveau ne s’aligne pas toujours avec le thermomètre et peut nous mettre en danger

Une communication plus concernante

Par ailleurs, inclure des récits de riverains touchés par des crues contribuerait à humaniser la communication et à créer une proximité. Dans un autre registre, certains répondants proposent d’inclure la prévention des risques naturels dans les programmes scolaires afin de créer une culture des risques : « Cela ne doit pas être à la demande des instituteurs selon le contexte et le type de classe. Il faut que cela soit inscrit dans le programme national », avance une institutrice (31-45), propriétaire aux Martres-de-Veyre.

« Il faut faire des courts métrages, des dessins animés si on cible les enfants. Il ne faut surtout pas responsabiliser le public, mais le sensibiliser. C’est plus efficace si on veut avoir une culture de risques. Il faut également développer l’esprit critique à partir du collège, cela aiderait à mieux comprendre les phénomènes liés aux risques naturels », suggère une étudiante clermontoise (18-30 ans), locataire à Saint-Alyre.

Les résultats de cette étude mettent en lumière que les campagnes de sensibilisation actuelles ne parviennent pas à capter l’attention des habitants de manière suffisante pour susciter une réelle culture du risque d’inondation.

En engageant les habitants dans des campagnes plus adaptées et en clarifiant les messages visuels et pédagogiques, les municipalités contribueront à une prise de conscience collective indispensable pour limiter les dégâts humains et économiques des futures inondations.

Cette recherche a été cofinancée par l'Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), dans le cadre du CPER 2020.

Fateh Chemerik ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

27.10.2025 à 15:53

Les poussières du Sahara qui remontent en Europe sont-elles radioactives du fait des essais nucléaires des années 1960 ?

Olivier Evrard, Directeur de recherche, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Charlotte Skonieczny, Paléoclimatologue, Université Paris-Saclay

Yangjunjie Xu-Yang, Post-doctorant CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE - OVSQ), Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Texte intégral (1960 mots)

Mi-octobre 2025, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail alertait sur la pollution de l’air qui accompagne le déplacement – parfois sur plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres – des poussières de sable venues du Sahara.

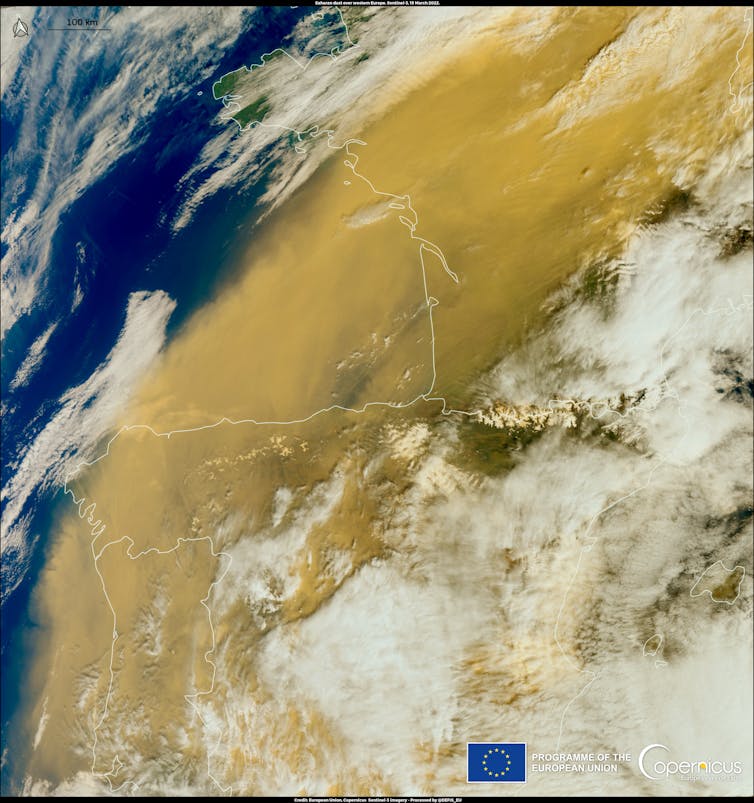

De fait, le mois de mars 2022 avait connu un épisode de ce type particulièrement prononcé : un nuage de poussières venues du Sahara avait alors traversé l’Europe et teinté le ciel d’un voile orangé. Ce qui avait rapidement nourri la crainte d'un autre type de pollution. Ces poussières, qui semblent provenir du sud de l’Algérie, pourraient-elles avoir transporté des particules radioactives produites par les essais nucléaires français des années 1960 ? Une étude a répondu à cette question.

Plusieurs fois par an, le plus souvent au printemps et à l’automne, les tempêtes de poussières sahariennes transportent de grandes quantités de poussières du Sahara vers l’Europe.

Ces tempêtes sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, selon le réseau Copernicus, ce qui suggère une incidence du changement climatique sur les schémas de circulations atmosphériques. À la mi-mars 2022, l’ouest du continent européen a ainsi connu un épisode exceptionnel – et fortement médiatisé – tant par sa durée que par la quantité de poussières déposées.

Or, au début des années 1960, la France a conduit des essais nucléaires en Algérie et a notamment déclenché l’explosion de quatre bombes atomiques atmosphériques entre 1960 et 1961. Une crainte, soulevée en 2022 par une association, était que les épisodes récurrents de poussières sahariennes puissent transporter avec elles vers l’Europe des substances radioactives provenant de ces essais nucléaires passés.

Dans notre recherche publiée en 2025, nous avons voulu évaluer la pertinence de cette hypothèse. Nous nous sommes appuyés sur le caractère exceptionnel de l’épisode de mars 2022 : la densité très élevée des dépôts survenus lors de celui-ci a facilité l’identification de l’origine des poussières et leur caractérisation.

À lire aussi : Comment atténuer les effets des tempêtes de poussière et de sable

Une origine compatible avec le sud de l’Algérie

Les poussières sahariennes qui arrivent en Europe peuvent provenir de différentes parties du désert du Sahara. La première question à laquelle nous avons voulu répondre était donc de savoir si les poussières de l’épisode de mars 2022 provenaient – ou non – de la zone géographique où ont été menés les essais nucléaires atmosphériques des années 1960.

Des analyses granulométriques, géochimiques et minéralogiques, menées sur 110 échantillons de poussières de 2022 collectés en Europe de l’Espagne à l’Autriche, ont permis de situer l’origine de celles-ci au sein d’une zone englobant notamment le sud de l’Algérie, où ont été menés des essais nucléaires dans les années 1960. Leur contenu en minéraux argileux (illite, kaolinite et palygorskite notamment), l’analyse des isotopes du plomb et du cortège des terres rares retrouvé dans les matières transportées ont été déterminants. Ces indices correspondent bien au profil typique des poussières provenant d'une zone qui inclut le sud de l’Algérie.

Par ailleurs, l’examen des images satellites et des données des stations de mesure de la qualité de l’air, combinées avec l’analyse a posteriori des trajectoires des masses d’air, ont permis de confirmer l'origine des poussières dans le sud de l'Algérie. D’autres recherches de modélisation indépendantes menées sur le même épisode confirment aussi l’origine sud algérienne des poussières.

L’origine des poussières de l’épisode de mars 2022 semble donc coïncider avec la zone où la France a effectué des essais nucléaires il y a plus de soixante ans. De quoi nourrir l’inquiétude des populations, d’autant plus que les épisodes de poussières sahariennes peuvent être très impressionnants : ils plongent les paysages dans une atmosphère jaunâtre.

Mais ces craintes sont-elles fondées ? Pour le savoir, nous avons analysé la quantité de césium radioactif (137Cs) contenue dans ces poussières en mars 2022.

Des niveaux de radioactivités négligeables pour la santé humaine

Au final nous observons de très faibles niveaux de césium 137 dans ces poussières, avec une médiane de 14 becquerels par kilogramme (Bq/kg). À titre de comparaison, la limite fixée par l’Union européenne pour la plupart des denrées alimentaires est de 1 000 Bq/kg. Dans les produits alimentaires destinés aux bébés, cette limite est de 400 Bq/kg.

Les effets résultants d’une ingestion accidentelle de ces particules sont donc négligeables, mais qu’en est-il de leur inhalation ? Nous avons calculé la quantité de césium radioactif en suspension dans l’air pendant cet épisode afin d’évaluer le débit de dose radioactif inhalé par les populations exposées pendant l’épisode de mars 2022. Celui-ci est 100 millions de fois inférieur au niveau autorisé par l’Union européenne.

Ces calculs sont rassurants: ils montrent que la radioactivité mobilisée par cet épisode de poussières a présenté un risque négligeable pour la santé humaine. Mais ils ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer ou d’infirmer le lien éventuel avec les essais nucléaires des années 60. Pour en avoir le cœur net, il fallait aller plus loin.

Ce que révèle la signature isotopique de l’épisode

Nous avons vu précédemment que la zone source des poussières de mars 2022 est compatible avec la région de Reggane, au sud de l’Algérie. C’est dans cette région que la France a réalisé ses premiers essais nucléaires atmosphériques de 1960 à 1961. La zone de source est également compatible avec une région où la France a mené des essais souterrains dans des tunnels, et où deux fuites majeures ont été observées après les essais.

Pour mieux comprendre l’origine de la radioactivité – même très faible – contenue dans les poussières de mars 2022, nous avons analysé, en plus du césium 137, la signature de ces poussières en isotopes de plutonium 239 et plutonium 240.

Or, cette signature ne correspond pas à celle qui est attendue pour les retombées radioactives associées aux explosions des bombes nucléaires françaises. Au contraire, cette signature correspond plutôt au signal dit des « retombées globales », lié aux essais nucléaires réalisés par l’Union soviétique et par les États-Unis pendant les années 1950 et 1960, et qui ont marqué les sols du monde entier.

Notre étude permet ainsi de réfuter l’hypothèse selon laquelle les poussières sahariennes, telles que celles de l’épisode intense de mars 2022, ramèneraient en Europe des substances radioactives provenant des essais nucléaires menés par la France dans le Sahara.

Une recherche fondée sur la participation citoyenne

Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration des citoyens qui ont collecté des échantillons de poussières en réponse à une demande de chercheurs relayée sur les réseaux sociaux.

Nous avons ainsi pu obtenir un total de 110 échantillons de poussières sahariennes, provenant principalement d’Espagne (80 échantillons), de France (14) et d’Autriche (12). Cet échantillonnage spontané, mené à travers des milliers de kilomètres et en l’espace de quelques jours, aurait été impossible sans cette participation citoyenne.

Cette étude a aussi été rendue possible suite à l’interaction entre plusieurs laboratoires de recherche publics et grâce à l’utilisation de données produites et rendues accessibles par plusieurs agences climatiques et environnementales, comme le réseau Copernicus. À l’heure où certains pays, comme les États-Unis, désinvestissent de telles agences et compliquent l'accès aux données climatiques, cela rappelle l’importance des structures scientifiques publiques pour répondre aux préoccupations de la société.

Olivier Evrard est membre de MITATE Lab, un laboratoire de recherche public franco-japonais (CEA, CNRS, Université de Fukushima). Ses recherches sont principalement financées par l'ANR/Agence Nationale de la Recherche et l'OFB/Office Français de la Biodiversité.

Charlotte Skonieczny et Yangjunjie Xu-Yang ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr