21.02.2026 à 16:28

Salon de l’agriculture : les Amap redonnent le pouvoir aux agriculteurs et agricultrices

Pascale Bueno Merino, Directrice de la Recherche, Enseignant-Chercheur en Management Stratégique, Pôle Léonard de Vinci

Hamdi Hamza, Docteur en sciences de gestion, Université Le Havre Normandie

Samuel Grandval, Professeur des Universités en sciences de gestion, Université Le Havre Normandie

Sonia Aissaoui, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, Université de Caen Normandie

Texte intégral (1715 mots)

À l’occasion du Salon international de l’agriculture de Paris, une étude met en lumière le double bénéfice des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, dites Amap : renforcer l’autonomie des agriculteurs et permettre aux bénévoles d’être des entrepreneurs… collectivement.

L’importance des échanges citoyens pour mettre en œuvre une agriculture durable est au cœur du programme de conférences du Salon international de l’agriculture. Les interrogations sur le « comment mieux manger ? » ou sur le « comment produire autrement ? » continuent de retenir l’attention.

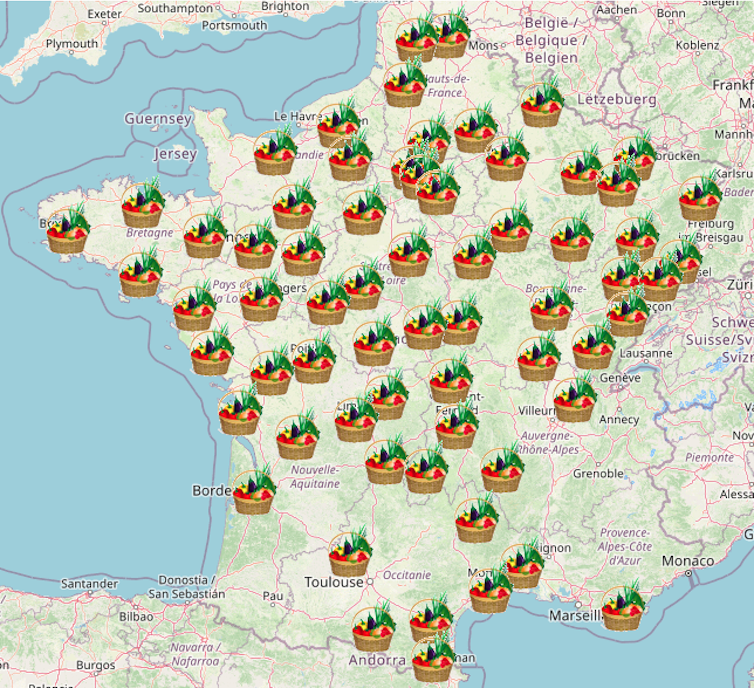

Une des solutions à ces questionnements : l’entrepreneuriat collectif à travers les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap). La finalité de l’Amap est la distribution hebdomadaire de paniers de produits agricoles frais, sous réserve d’un pré-paiement de la production par les membres adhérents. La coopération amapienne se matérialise par un engagement contractualisé de consommateurs bénévoles dans l’activité de production et de vente directe de produits alimentaires locaux. Elle repose sur le désir des membres d’interagir et de servir leur collectif.

En 2022, 375 Amap sont recensées rien qu’en Île-de-France, soit plus de 21 000 familles de bénévoles en partenariat avec environ 400 fermes.

Nos derniers résultats de recherche, issus d’entretiens, soulignent que cette collaboration augmente la capacité d’action et d’autonomisation de l’entrepreneur agricole. Elle confère au producteur agricole une aptitude à être maître de ses choix telle que définie dans la Charte initiale des Amap instaurée en 2003, puis révisée en 2024. Les Amap font émerger un environnement « capacitant » – qui permet la création ou le développement de capacités –, fondé sur la mise en place d’une communauté et l’apport de ressources et compétences externes.

Quatre principes de l’Amap

Les modalités de distribution, ainsi que les prix, sont fixés conjointement entre l’entrepreneur agricole et les adhérents ;

Le pré-paiement des paniers par les adhérents permet à l’entrepreneur agricole d’anticiper les quantités à distribuer et de sécuriser son revenu, notamment en cas d’insuffisance de la production ;

Les consommateurs amapiens participent à la vie de l’exploitation (distribution des paniers, centralisation de l’information, aide apportée à l’agriculteur sur son exploitation, etc.) ;

En contrepartie, l’agriculteur s’engage à produire des aliments selon des méthodes respectueuses de l’agro-écologie et à participer à la gestion de l’Amap.

Ces principes sont rédigés dans la charte des Amap.

Co-production, co-gestion et réciprocité apprenante

La participation bénévole des consommateurs amapiens aux activités des agriculteurs, entrepreneurs, engendre une relation de travail atypique. Celle-ci repose non pas sur une relation salariée avec lien de subordination, mais sur une relation horizontale basée sur un système de co-production, de co-gestion et de réciprocité apprenante.

Ces principes sont illustrés par des témoignages de membres adhérents d’Amap :

- Sur le principe de co-production :

« Avec Marianne (la productrice), il y avait le chantier patates en septembre et puis elle avait demandé aussi pour planter des haies », témoigne une présidente d’Amap interviewée.

- Sur le principe de co-gestion de l’Amap :

« On a une assemblée générale par an de l’Amap […] pour remettre à plat, voir si on change les prix des paniers, voir s’il y a des gens qui ont des choses à dire, qui ont des choses à mettre au point », rappelle un consommateur adhérent interrogé.

- Sur le principe de réciprocité apprenante :

Ce dernier se matérialise par l’identification pour l’entrepreneur agricole des besoins des consommateurs d’une part, et la sensibilisation des consommateurs aux pratiques et difficultés de l’exploitant agricole d’autre part.

« Il y a Alain, le maraîcher, il est toujours là. Il nous présente son activité, il fait un retour sur ce qui s’est bien passé, ce qui s’est moins bien passé l’année passée, ce qu’il prévoit des fois comme nouvelle culture et répond aux questions. » (Président d’Amap.)

À lire aussi : L’Île-de-France pourrait-elle être autonome sur le plan alimentaire ?

En résumé, les consommateurs bénévoles deviennent acteurs du fonctionnement de l’Amap en tant que membres volontaires indépendants. Rappelons que les actes de volontariat s’exercent, selon le chercheur Léon Lemercier :

- en toute liberté (c’est un choix personnel) ;

- dans une structure ;

- pour autrui ou la collectivité ;

- gratuitement ;

- sans contrainte ;

- pour exécuter des tâches.

Militantisme et entrepreneuriat

La coopération amapienne permet d’entreprendre ensemble en partageant les risques financiers liés aux aléas de la production agricole. Elle fait émerger des liens de solidarité au sein d’un territoire et co-crée de la valeur sociale, comme l’explicite précisément un président d’Amap :

« Au-delà de la distribution des paniers, c’est aussi un engagement citoyen. C’est-à-dire qu’on veut aussi développer le mouvement des Amap. On est militant. »

Cette approche entrepreneuriale et altruiste de la relation de travail atypique renouvelle la littérature académique dédiée à son analyse, comme celle de la situation de vulnérabilité du travailleur – emploi temporaire, travail à temps partiel, relation de travail déguisée, etc.

Cette relation de travail non salarié s’inscrit dans le cadre d’un projet entrepreneurial collectif, caractérisé par l’union de compétences complémentaires au sein de l’Amap. Dans ce cas précis, l’agrégation de multiples contributions bénévoles, bien que temporaires et à temps partiel, peut concourir au développement d’une exploitation agricole.

Les bénévoles apportent des ressources spécifiques liées à leur propre parcours de vie : compétences professionnelles, disponibilité temporelle, ou encore expérience organisationnelle qui structurent les Amap.

« Je dirais que le problème de la gestion, on l’a résolu avec nos outils, c’est-à-dire qu’on a eu la chance pendant quelques années d’avoir pas mal de développeurs informatiques dans nos adhérents », déclare un président d’Amap interrogé.

La relation de travail amapienne se situe par conséquent entre bénévolat et professionnalisation puisque les consommateurs vont soutenir l’entrepreneur agricole de l’amont à l’aval de la chaîne de valeur de son activité : de fonctions principales (production, marketing, logistique et distribution) à des fonctions support (ressources humaines, système d’information et administration).

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

21.02.2026 à 09:17

Élevage d’insectes : s’inspirer des autres filières animales pour produire à grande échelle de façon durable

Caroline Wybraniec, Chercheuse post-doctorale, Université de Tours

Bertrand Méda, Ingénieur de Recherche, Inrae

Christophe Bressac, Chercheur, Université de Tours

Elisabeth Herniou, Directrice de Recherhce, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Université de Tours

Matthis Gouin, Doctorant en biologie et virologie, Université de Tours

Texte intégral (3199 mots)

L’entomoculture est souvent présentée comme une alternative prometteuse face aux défis et aux limites des modes de production agricoles et alimentaires traditionnels. Quels enjeux cette filière émergente va-t-elle devoir relever pour continuer à se développer ? Il paraît crucial de s’inspirer de l’élevage traditionnel – qui s’appuie notamment sur des normes précises.

La start-up Ÿnsect a fait les gros titres de la presse ces dernières semaines suite à sa faillite. Certains dénoncent un « fiasco » ou interrogent sur la durabilité de l’élevage d’insectes à large échelle.

La critique est aisée, l’art est difficile. L’échec d’une initiative ne doit pas conduire à abandonner cette nouvelle façon de produire, en France, des ressources de grande qualité. Innovafeed, par exemple, redonne espoir à toute la filière grâce à ses récents succès commerciaux. Des entreprises comme Koppert et Biobest commercialisent également depuis des années des insectes auxiliaires pour la protection des cultures et la pollinisation.

Pour rappel, l’entomoculture consiste à élever des insectes en milieu contrôlé pour produire des protéines (alimentation animale ou humaine), des sous-produits (soie, colorants naturels, engrais) ou des insectes vivants (pour le biocontrôle en agriculture). Sur le plan environnemental, certains insectes peuvent également participer à l’économie circulaire. En effet, ils permettent de valoriser des coproduits de l’industrie agroalimentaire ou des déchets organiques. En agriculture, la protection des cultures par les insectes auxiliaires permet dans certains cas de remplacer les pesticides chimiques. En cela, elle s’inscrit dans les stratégies de lutte biologique encouragées par les politiques publiques.

Soutenue par la FAO depuis 2013 pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de résilience climatique, la filière est présentée comme une alternative à des modes de production alimentaires qui atteignent leurs limites face aux changements climatiques et à l’épuisement des ressources. Dans les faits toutefois, son développement fait encore face à des défis majeurs.

Des protéines pour l’alimentation animale

La consommation directe d’insectes par les Occidentaux reste limitée en raison de préjugés. En revanche, selon l’ADEME, plus de 70 % des Français accepteraient les protéines d’insectes dans l’alimentation animale, en remplacement des farines de poisson ou des tourteaux de soja massivement importés.

Bien que 2 000 espèces d’insectes soient comestibles dans le monde, l’UE n’en autorise qu’un nombre restreint : huit pour l’alimentation animale (ténébrion meunier, mouche soldat noire, grillons) et quatre pour l’alimentation humaine (criquet migrateur, ténébrion meunier, ténébrion de la litière, grillon domestique).

La France, qui figure parmi les leaders européens de ce secteur, mise sur les débouchés de production de protéines et de lutte biologique. Malgré des difficultés financières récentes, la filière conserve un fort potentiel.

Dans le cadre d’un atelier sur le sujet mené à Orléans en septembre 2025, nous avons identifié trois défis techniques majeurs. Structurer cette filière émergente nécessite :

la maîtrise des cycles biologiques,

la garantie de la sécurité sanitaire

et le contrôle de la qualité nutritionnelle.

Maîtriser les cycles biologiques

Un élevage à large échelle exige une connaissance fine de la biologie des insectes (physiologie, comportements, pathologies) et un contrôle strict des paramètres environnementaux (humidité, température, etc.). Par exemple, l’humidité influence la masse des larves de vers de farine. Les professionnels doivent donc instaurer des seuils d’alerte pour détecter les dysfonctionnements, tout en adaptant l’automatisation des procédés d’élevage aux spécificités de chaque espèce.

Comme pour tous les animaux de rente, la maîtrise du cycle biologique des insectes est essentielle pour la durabilité des élevages. Or, dans le cas de l’entomoculture, les professionnels ne maîtrisent pas encore bien leur production : la diversité des espèces, la sélection génétique débutante et la variabilité des substrats d’élevage compliquent à ce stade l’optimisation des paramètres d’élevage.

Pour l’instant, l’objectif n’est pas d’accélérer la croissance (comme cela peut l’être pour d’autres types d’élevage), mais au contraire de pouvoir la freiner en agissant sur des facteurs biologiques et environnementaux. L’enjeu est de mieux piloter les étapes suivantes de la production, comme la transformation, le stockage et le transport. C’est d’autant plus important pour ceux qui vendent des insectes vivants, comme les auxiliaires de lutte biologique contre les parasites et prédateurs.

Le contexte local (température, humidité, ressources) ajoute une couche de complexité, qui rend l’expertise humaine indispensable. Il faut combiner observation directe, expérience de terrain et adaptabilité. Afin de comparer les pratiques et identifier les facteurs de réussite, le recours à des indicateurs standardisés est nécessaire. Pour les mettre en place, la filière peut s’inspirer des référentiels techniques des élevages traditionnels, comme ceux de la filière porcine (GTTT, GTE), ou des bases de données collaboratives, comme le SYSAAF pour les filières avicoles et aquacoles.

Biosécurité : des enjeux sanitaires spécifiques

Comme pour les élevages traditionnels, l’entomoculture exige par ailleurs un haut niveau de sécurité sanitaire, adapté à la destination des produits : alimentation animale et humaine, ou auxiliaires de culture.

Pour garantir ces exigences, les entreprises doivent compartimenter leurs unités, prévoir des vides sanitaires et des protocoles stricts (gestion des contaminations, éradication des nuisibles, nettoyage). La surveillance des substrats et des supports d’élevage est cruciale, surtout s’ils sont stockés longtemps.

Les producteurs utilisent à cette fin des indicateurs (taux de mortalité, rendement en biomasse, durée des cycles) pour détecter les anomalies. Leurs causes peuvent être multiples : insectes compétiteurs, vecteurs de pathogènes, ou pathogènes cryptiques (c’est-à-dire, dont les signes d’infection ne sont pas immédiatement visibles).

À ce stade toutefois, la connaissance de ces menaces reste limitée : les données sur les virus infectant la mouche soldat noire, par exemple, sont récentes. Pour accompagner l’essor de cette filière, il serait judicieux qu’une nouvelle branche de médecine vétérinaire spécialisée dans les insectes voie le jour. La collaboration avec les laboratoires de recherche en biologie des insectes reste également indispensable pour développer protocoles et procédures de biosécurité sans tomber dans une asepsie totale, qui serait contre-productive : le microbiote des insectes est essentiel à leur croissance et leur fertilité), en d’autres termes à leur santé.

La stimulation du système immunitaire des insectes, principalement innée, peut passer par une « vaccination naturelle », à travers l’exposition à de faibles doses de pathogènes. Cette approche, testée chez l’abeille contre la loque américaine, pourrait être étendue. Une autre piste est la récolte précoce en cas d’infection naissante, pour limiter les pertes.

Cette stratégie nécessite toutefois un arbitrage entre rendement optimal et gestion du risque sanitaire. Le cadre réglementaire actuel est inadapté : les élevages d’insectes ne sont pas couverts par la législation européenne sur la santé animale, et aucune obligation ne contraint à déclarer les pathogènes aux autorités sanitaires. Intégrer l’entomoculture au cadre réglementaire européen existant, tout en adaptant les normes à l’échelle et au budget des producteurs, semble donc indispensable.

Des normes de contrôle qualité à adapter

Se pose enfin la question de la composition nutritionnelle des produits, qui dépend directement de l’alimentation des insectes.

Un substrat riche en acides gras insaturés, par exemple, enrichira les produits finaux en ces mêmes nutriments. Toutefois, cette donnée reste à nuancer selon les espèces et les autres paramètres de production. Les substrats sélectionnés doivent donc correspondre aux critères et aux marchés visés mais également aux comportements alimentaires des espèces élevées et être optimisés pour fournir un rendement optimal. Pour les auxiliaires, un insecte de bonne qualité montre des signes visibles de vitalité et d’adaptabilité aux conditions d’application (culture, serre, verger…).

D’autres paramètres influencent la qualité : le stade et l’âge des insectes, la méthode de mise à mort, le processus de transformation (risque de dégradation nutritionnelle) et le choix de l’espèce. Les professionnels doivent maîtriser les besoins nutritionnels de leurs insectes, la variabilité, la digestibilité des substrats d’élevage et les rendements des processus de transformation. La qualité des produits issus de l’entomoculture doit, enfin, être contrôlée tout au long de la chaîne de production, avec des exigences renforcées pour les marchés de l’alimentation.

Face à ces enjeux, la filière se trouve confrontée à un dilemme réglementaire. Faut-il appliquer directement les normes d’autres productions animales (filières aquacoles ou avicoles par exemple), au risque d’imposer des contraintes inadaptées et potentiellement contre-productives pour une filière aux spécificités biologiques et techniques très différentes ?

Ou bien attendre l’élaboration de réglementations spécifiques aux insectes, au risque de ralentir le développement du secteur et de créer une incertitude juridique ? Une approche pragmatique serait d’adapter progressivement les normes existantes aux réalités de l’entomoculture.

Structurer une filière d’avenir

L’entomoculture représente une piste sérieuse pour relever les défis alimentaires et climatiques du XXIe siècle. Mais son succès dépendra de notre capacité collective à structurer cette filière naissante tout en préservant son potentiel innovant.

Pour qu’elle puisse répondre aux attentes futures, plusieurs défis doivent être relevés. D’abord, créer des référentiels et standardiser les pratiques : guides de bonnes pratiques partagés, protocoles cadrés par espèce, formations pour les opérateurs et décideurs. L’équilibre entre automatisation et expertise humaine reste crucial, notamment pour évaluer des paramètres non mesurables par des capteurs.

Ensuite, améliorer la gestion des risques en instaurant des seuils d’alerte et en hiérarchisant les causes possibles de dysfonctionnement pour les anticiper. Les élevages devront aussi s’adapter aux contextes locaux, particulièrement en matière d’énergie et de ressources disponibles.

Enfin, faire évoluer la législation pour inclure pleinement l’entomoculture, y compris dans les certifications, comme le bio, et les lois sur l’éthique animale dont les insectes restent aujourd’hui exclus. Cet angle mort réglementaire peut convenir provisoirement à certains opérateurs, mais constitue un frein à la crédibilité et à l’acceptabilité sociale de la filière dans son ensemble.

Caroline Wybraniec a reçu des financements de l'ANR FLYPATH (ANR-24-CE20-6083).

Bertrand Méda a reçu des financements de l'Institut Carnot France Futur Elevage (projet PINHS, 2020-2023).

Christophe Bressac a reçu des financements de la région centre val de Loire (projet BioSexFly) et de la BPI (i-Démo FrenchFly)

Elisabeth Herniou a reçu des financements de l'ANR FLYPATH (ANR-24-CE20-6083) et EU Marie Sklodowska-Curie grant agreement 859850 INSECT DOCTORS).

Matthis Gouin a reçu des financements de l'ANR FLYPATH (ANR-24-CE20-6083) et Région Centre Val de Loire

21.02.2026 à 09:15

Dermatose nodulaire : comment faire évoluer les dispositifs de gestion sanitaire ?

François Charrier, Ingénieur de recherche en sciences de gestion, Inrae

Marc Barbier, Directeur de recherche, Inrae

Texte intégral (2455 mots)

La crise de la dermatose nodulaire bovine qui a frappé la France a mis en tension la gouvernance sanitaire française. Au-delà des mesures d’abattage contestées, elle révèle l’enjeu d’adapter les dispositifs de gestion aux réalités du terrain et souligne l’urgence à intégrer davantage les éleveurs en amont de la gestion de crise.

L’émergence du virus de la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) (DNCB) en France a mis en tension l’organisation sanitaire française. Ceci tient à plusieurs raisons. D’abord sa longue durée d’incubation, qui retarde le diagnostic et implique un contrôle difficile des échanges d’animaux. Puis l’urgence de la situation, entraînant une fatigue opérationnelle de l’ensemble des professionnels. Aussi, les impacts sociaux et économiques (et moraux) des mesures de restriction et d’abattage ont conduit à des contestations de ces mesures. Le ministère de l’intérieur y a répondu par un recours à la force.

La crise de la DNCB a provoqué une véritable crise de gouvernance qui s’est cristallisée sur la contestation des mesures de gestion prises en aval de la crise (politiques d’abattage, régimes d’indemnisation…) Elle révèle pourtant l’importance des processus gestionnaires en amont de ces situations (préparation, investissements dans les ressources et l’intelligence collective) pour faire face aux potentielles futures épizooties.

À lire aussi : Dermatose nodulaire contagieuse : les vétérinaires victimes d’une épidémie de désinformation

Les stratégies sanitaires : une diversité de dispositifs

La DNCB est qualifiée dans les réglementations européenne et française comme une « maladie à éradication immédiate ». Les autorités sanitaires ont ainsi dû agir en urgence pour mettre en œuvre les dispositifs de gestion prévus pour « gérer » ce type de maladie : dispositifs de surveillance, de vaccination, de confinement, de biosécurité, de dépeuplement ou d’abattage, d’indemnisation des éleveurs…

Ces dispositifs assemblent des éléments hétérogènes pour accomplir une finalité de stratégie sanitaire : des réglementations (par exemple le règlement européen UE 2016/429), des connaissances (modèles et savoirs épidémiologiques, savoirs règlementaires…), des individus (vétérinaires, préfets…), diverses organisations (services de l’État déconcentrés, laboratoires…), des protocoles (tels que le plan d’intervention d’urgence sanitaire ou les modes d’emploi des vaccins), des outils (vaccin, cartographies…), etc. Or, le déploiement de ces dispositifs a des effets, attendus ou inattendus, qui peuvent en affecter l’efficacité s’ils ne sont pas révisés et discutés en fonction de la situation dans laquelle on les met en œuvre.

L’émergence d’une « situation de gestion »

Les gestionnaires de l’action publique sanitaire sont constamment pris dans un équilibre instable, intrinsèquement lié à l’activité de management. De ce point de vue, la détection et la propagation d’un virus dans un territoire provoquent ce qu’on appelle une « situation de gestion »

Il s’agit d’une situation où des participants sont mis à contribution, volontairement ou par obligation, pour trouver une solution à un problème et le résoudre, dans une temporalité et un espace donnés. Les solutions sont rarement immédiates, d’autant plus lorsque les problèmes sont peu structurés, où que de nouveaux problèmes surgissent (actions d’opposants aux mesures de dépeuplement par exemple). C’est un cadre théorique qui permet de comprendre comment s’engagent des processus collectifs de problématisation, de production de sens et de réorganisation pour résoudre progressivement la situation.

Toute la question est de savoir comment les gestionnaires de l’action publique peuvent favoriser (ou non) ces processus. Dans le cas de la DNCB, les processus gestionnaires « visibles » (ceux qui ont abouti aux mesures de dépeuplement ou d’indemnisation) ont avant tout reposé sur une rationalité régalienne implacable, justifiée par la réglementation et l’urgence de la situation. Pour faire accepter ces mesures de gestion, elle s’est appuyée sur deux instruments. D’un côté, une « pédagogie » basée sur des savoirs scientifiques élevés au rang d’argument d’autorité. De l’autre, sur des indemnisations pour réparer les dégâts et le recours à la force pour faire obtempérer les indociles.

Pour autant, l’étude d’autres situations sanitaires peut permettre de dégager des pistes pour piloter et favoriser des processus gestionnaires en amont des crises.

À lire aussi : Zoonose : cinq ans après le début du Covid, comment minimiser les risques d’émergence ?

Renégocier les dispositifs sanitaires sur le terrain : l’exemple de la fièvre catarrhale ovine en Corse en 2013

En Corse, nous avons étudié plusieurs situations sanitaires : la crise de la fièvre catarrhale ovine (FCO) de 2013, l’échec de la vaccination contre la maladie d’Aujeszky sur les porcs (2011-2013), la réémergence de la tuberculose bovine, le processus de « biosécurisation » des élevages porcins lors de l’introduction de la peste porcine africaine (PPA) en Belgique (2018-2020).

Nos résultats montrent que l’articulation de nombreux dispositifs de gestion peut être améliorée en renforçant la coopération entre les acteurs qui les adaptent et les appliquent sur le terrain. Nous avons modélisé une « écologie de dispositifs dynamique » en analysant les adaptations locales de l’activité gestionnaire régalienne.

Reprenons ici le cas de la gestion de la crise liée à l’introduction de la FCO en Corse en 2013, qui est assez similaire à celle posée par la DNCB. Suite à la détection du virus en septembre 2013, l’État a déployé une stratégie basée sur une vaccination massive (ovins, caprins, bovins) et blocage des échanges commerciaux. Mais sur le terrain, plusieurs obstacles majeurs ont obligé l’administration et les éleveurs à réinventer ensemble la situation et la stratégie.

Par exemple, les exportations d’animaux, interdites depuis l’ensemble du territoire insulaire, engendraient un surcoût pour les éleveurs corses qui ne pouvaient plus exporter leurs agneaux vers la Sardaigne, leur principal client. À la demande des éleveurs, un accord inédit a alors été négocié avec l’Italie pour maintenir ces exportations. L’État s’est ainsi assuré de favoriser l’implication des éleveurs dans la stratégie sanitaire.

Aussi, alors que l’administration sanitaire s’est étonnée de la lenteur de la vaccination en octobre 2013, les éleveurs ont expliqué que c’était la pleine période des naissances (agnelages), un moment critique où l’acte vaccinal (manipulation de l’animal, stress), peut avoir des conséquences désastreuses (avortements, affaiblissement). Le calendrier fut décalé en conséquence, et il a été accepté de perdre du temps administratif (et « épidémiologique ») pour respecter le cycle biologique des animaux et le fonctionnement zootechnique des fermes.

Enfin, le dispositif de vaccination des chèvres a été abandonné en cours de route. Le vaccin utilisé n’étant pas officiellement homologué pour les chèvres, des éleveurs craignaient des effets secondaires et des vétérinaires refusèrent d’en prendre la responsabilité. Ce renoncement était pragmatique : contrairement aux ovins, les chèvres ne développaient pas de forme grave de cette maladie. Le risque de créer un réservoir du virus dans le compartiment caprin a été collectivement accepté.

Toutes ces problématiques et modifications, créations ou abandons de dispositifs ont pu être discutées et validées collectivement (parfois de manière conflictuelle, cela arrive et c’est normal) dans le cadre d’un comité de pilotage bimensuel. Il a impliqué une grande diversité d’acteurs : services de l’État, vétérinaires, associations d’éleveurs, chasseurs, chercheurs, etc.

Cet exemple illustre une forme de dialectique entre la situation de crise et les dispositifs de gestion sanitaire déployés. Quelle que soit la rigidité des règles, la problématisation collective est une mécanique majeure permettant la recombinaison et l’adaptation des dispositifs qui vont impacter la vie des éleveurs et des animaux. Cette dialectique ne sera jamais la même d’un territoire et d’une temporalité à l’autre, et la participation des éleveurs (et autres acteurs), en est le moteur principal.

Enfin, cette dialectique ne s’exprime pas seulement en temps de crise, elle peut également s’exprimer en routine… à la condition que les modalités de gouvernance sanitaire le permettent. Penser les émergences et crises à venir c’est précisément penser cette « écologie des dispositifs » et sa dynamique.

La gouvernance sanitaire au cœur d’un problème à trois corps

La gouvernance de la santé animale est l’expression, autant qu’elle en est captive, de ce que Foucault appellerait un « biopouvoir » qui structure le secteur de l’élevage. Il se manifeste par trois dispositifs en tension permanente et en équilibre instable, particulièrement lors de l’émergence de maladie :

Un dispositif « productif-marchand » dans lequel l’animal est vu comme un facteur de production ou une marchandise ;

Un dispositif « biosécuritaire » dans lequel l’animal est vu comme porteur d’un risque épidémiologique (pour lui, le troupeau, le cheptel national, l’humain dans le cas de zoonoses) ;

Un dispositif « écologie-éthique » qui replace l’animal dans son environnement, et le reconnaît comme être vivant sensible, associé au bien-être et à la reconnaissance du travail des éleveurs.

La crise de la DNCB montre comment le premier dispositif a été au cœur de l’expression de ce biopouvoir. Les savoirs épidémiologiques (dispositif « biosécuritaire ») ont été mobilisés dans une politique et une gestion sanitaires contraintes par les structures marchandes. Dans ce contexte, les autres connaissances, par exemple, les apports de la sociologie du travail sur la relation animal-humain ne « pesaient » plus guère, ou si peu.

Ainsi, alors que les réformes de la gouvernance sanitaire cherchent depuis longtemps à « responsabiliser les éleveurs », il parait paradoxal que ces derniers ne soient pas associés à la conception des stratégies sanitaires, à leur suivi et à la réévaluation de ces « écologies » de dispositifs.

Construire une gouvernance du sanitaire c’est établir des liens de confiance et d’inclusion. Alors que ces liens semblent aujourd’hui extrêmement ténus, une future situation pourrait devenir totalement incontrôlable si les éleveurs ne signalaient plus les suspicions à leur vétérinaire de peur de perdre tout leur troupeau. C’est aussi un phénomène connu, analysé et documenté.

Alors que la question, au regard du changement climatique et de l’ultra-connectivité de nos économies agricoles, n’est plus tant de savoir si le cheptel va être touché par tel ou tel pathogène, mais quand et avec quelle intensité, la reconstruction de ces liens de confiance est d’une brûlante nécessité.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview