04.03.2026 à 09:14

Artemis, Chang’e, Chandrayaan… en quoi la course à la Lune des années 2020 diffère de celle des années 1960

Alban Guyomarc'h, Doctorant en droit spatial et en droit international privé, Université Paris-Panthéon-Assas; École normale supérieure (ENS) – PSL

Texte intégral (2447 mots)

En 2026 est prévu un lancement très attendu – et déjà reporté plusieurs fois : celui d’Artemis-2, la deuxième mission du programme d’exploration lunaire Artemis, débuté en 2017 par la Nasa et ses partenaires. Fin 2026, c’est la Chine qui doit envoyer une mission robotisée au pôle Sud lunaire, Chang’e-7, tandis que l’Inde prépare l’alunissage de Chandrayaan-4 pour 2027.

Dans la mission Artemis-2, qui doit emmener quatre astronautes survoler notre satellite naturel avant de revenir sur Terre, tout semble baigner dans un parfum de guerre froide, comme un écho lointain du programme Apollo. La fusée SLS (pour Space Launch System), haute de cent mètres, rappelle la Saturn-5 qui propulsait autrefois les astronautes vers la Lune. La capsule Orion évoque le Command Module d’hier, panneaux solaires en plus. Même la rhétorique états-unienne réactive l’idée d’une nouvelle course lunaire : non plus contre l’URSS, mais face à l’autre hégémon du moment, la Chine. Et puis il y a la destination elle-même, la Lune, dont le sol s’apprête à être foulé de nouveau.

La pièce qui se joue devant nous paraît familière. Tout y a comme un air de déjà-vu. Pourtant derrière ce décor rétro se dessinent des lignes nouvelles. Si l’on adopte les perspectives des relations internationales et du droit, le programme Artemis permet d’illustrer deux évolutions majeures : l’émergence d’un axe de compétition Nord-Sud dans l’exploration lunaire et la disruption du cadre juridique applicable dans l’espace.

La nouvelle carte de l’exploration lunaire

Alors que la « conquête spatiale lunaire » des années 1960 ne comptait que deux superpuissances, l’URSS et les États-Unis, notre satellite naturel est aujourd’hui une destination prisée des programmes d’exploration, l’intérêt pour la Lune ayant crû au cours de la dernière décennie après un relatif désintérêt dans la période post-Apollo. Il faut prendre au sérieux cette internationalisation des ambitions d’exploration, et partant, savoir regarder les différents modèles d’exploration proposés ; tout en les rattachant à leur contexte culturel et géopolitique d’origine.

À partir de 2017, en réaction, notamment aux avancées spatiales chinoises dans les domaines de l’exploration, les États-Unis lancent progressivement le programme Artemis, visant à ramener des astronautes sur la Lune entre la fin des années 2020 et le début de la décennie 2030.

Annoncé en mars 2021, son pendant sino-russe, le programme ILRS (pour International Lunar Research Station) se propose des objectifs analogues, quoiqu’avec un calendrier différent. Il associe les compétences de deux puissances spatiales importantes que sont la Russie et la Chine. La première a déjà visé la Lune à l’été 2023 avec sa mission Luna 25 ; la seconde développe une série de missions lunaires Chang’e, depuis le début des années 2000, dont le septième opus, Chang’e-7, est une mission robotisée (et non habitée) qui doit décoller pour le pôle Sud lunaire fin 2026, avec un programme scientifique ambitieux.

Dans le sillage de ces deux programmes massifs que sont Artemis et l’ILRS, on trouve toute une série de missions plus modestes, optant pour une exploration robotisée de la surface de la Lune.

L’Inde, par exemple, poursuit ses lancements dans le cadre du programme Chandrayaan (Chandrayaan-3, a atteint le pôle Sud de la Lune en août 2023) et le pays ne cache pas ses ambitions dans le domaine du vol habité.

Parallèlement à ces projets, le Japon conduit une série de missions robotisées, dont certaines en coopération avec des start-up, et notamment ispace, une entreprise basée au Japon, aux États-Unis et au Luxembourg. Ce dernier se veut le fer-de-lance de la prospection de ressources spatiales à l’échelle européenne. L’Europe, via l’Agence spatiale européenne (ESA), développe, au-delà de ses coopérations avec la Nasa, une série de programmes lunaires futurs, et notamment l’atterrisseur lunaire Argonaut, pour début 2030.

Enfin, d’autres États se greffent à des missions lunaires existantes, c’est ainsi que la mission japonaise Hakuto-R1 embarquait en 2022 un rover émirati, Rashid ou que la mission chinoise Chang’e-6 a permis le placement en orbite lunaire du satellite pakistanais d’observation lunaire ICUBE-Q en 2024.

Les concepteurs des programmes Artemis et ILRS ont vu dans cette internationalisation des ambitions lunaires l’occasion de faire de la Lune un terrain de coopération ; ce qui constitue, là aussi, une nouveauté.

Les États-Unis coopèrent ainsi avec les États européens, notamment via l’ESA, avec le Japon ou encore avec le Canada. En face, la Chine et la Russie ont souhaité coopérer, selon des modalités qui demeurent floues, avec le Venezuela, l’Afrique du Sud, l’Azerbaïdjan, le Pakistan, la Biélorussie, l’Égypte, la Thaïlande, le Kazakhstan et le Sénégal. Si l’attention des chercheurs à l’égard d’Artemis est acquise, les travaux sur le réseau de coopération de l’ILRS sont encore assez rares.

In fine, cette carte de la coopération lunaire dit aussi beaucoup des évolutions de la géopolitique spatiale du siècle, qui ne tourne plus autour d’un axe Est-Ouest hérité de la guerre froide, mais autour d’un axe Nord global-Sud global – même s’il faut noter la participation d’États du Nord global à des missions lunaires chinoises, et notamment la participation du Cnes, l’agence spatiale française, à la mission Chang’e-6.

La disruption unilatérale du droit applicable

C’est encore dans le cadre du programme Artemis qu’il faut replacer deux innovations juridiques faisant de la Lune le terrain de ruptures majeures pour le droit de l’espace.

Ayant principalement pour objet la question de la propriété des ressources spatiales, ces ruptures sont venues troubler la relative stabilité du cadre constitué jusqu’alors par le traité de l’Espace de 1967, et dans une moindre mesure, par l’accord sur la Lune de 1979. Par l’article II du traité de l’Espace, l’espace extra-atmosphérique et notamment les corps célestes sont frappés d’un principe de non-appropriation ; tandis que dans l’article XI de l’accord sur la Lune, les ressources spatiales sont constituées en patrimoine commun de l’humanité.

Mais l’intérêt manifesté par quelques entreprises états-uniennes pour le sol lunaire et ce qu’il contiendrait d’exploitable (le conditionnel est vraiment de mise) a réveillé leur imaginaire juridique, ensuite relayé par le droit de la première puissance spatiale.

Ainsi, la première rupture date du Space Act de 2015, quand les États-Unis ont introduit en droit interne la possibilité de s’approprier légalement les ressources extraites dans l’espace. La proposition est pour le moins en délicatesse avec le droit international applicable, et notamment avec le principe de non-appropriation évoqué précédemment – ce que n’ont pas manqué de remarquer certains États aux Nations unies, dès 2016.

Néanmoins, elle a depuis fait florès, et on retrouve aujourd’hui des textes analogues en droit japonais, luxembourgeois ou encore émirati. Un groupe de travail spécifique fut même lancé aux Nations unies sur le sujet.

La seconde rupture juridique amorcée par les États-Unis concerne les accords Artemis, dont les sections 10 et 11 viennent consacrer, d’une part, la possibilité de s’approprier les ressources spatiales et, d’autre part, la possibilité de dessiner des zones de sécurité autour des installations lunaires. Là aussi, la conformité au droit de l’espace est a minima questionnable.

Mais c’est surtout la méthode employée qui interroge : les accords Artemis ne sont pas en soi un accord multilatéral concernant le droit applicable à l’exploration des corps célestes. Leur juridicité même est régulièrement questionnée. Par ailleurs, les États signataires des accords Artemis n’en ont pas négocié le contenu ; ils se sont contentés d’y adhérer, avec des contreparties variables. Néanmoins, grâce à ces signatures, l’initiative unilatérale de la première puissance spatiale mondiale prend des airs d’initiative internationale – et rend mainstream l’interprétation du droit applicable dans sa version états-unienne, ceci sachant que l’on compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine d’États signataires des accords Artemis.

Ces deux ruptures juridiques d’origine états-unienne placent la nouvelle vague d’explorations lunaires sous l’égide d’un droit de l’espace en voie de renouvellement, tant dans son contenu que dans la fabrique de la norme spatiale. Les premières missions à toucher le sol lunaire auront donc un rôle majeur dans la définition du droit futur de l’exploration des corps célestes.

L’exploration lunaire rattrapée par les enjeux des années 2020

À côté des dynamiques nouvelles qui redessinent le paysage lunaire en ce début de siècle, d’autres facteurs rappellent combien celui-ci est aussi rattrapé par les contraintes au cœur des années 2020. Il est alors impossible de ne pas évoquer la question du coût environnemental et budgétaire de ces programmes.

Les grands programmes d’exploration ont toujours coûté cher : des 250 milliards de dollars du programme Apollo, on passe à une estimation basse du coût global du programme Artemis jusqu’à l’année 2025 de l’ordre de 93 milliards de dollars, soit plus de 78,6 milliards d’euros (un seul lancement Artemis est estimé à 4 milliards de dollars, plus de 3,3 milliards d’euros). Des montants tentaculaires comparés au budget spatial annuel français (2,5 milliards d’euros par an depuis plusieurs années) ou européen (l’ESA a voté un budget record d’environ 22 milliards d’euros pour trois ans).

D’ailleurs, la sécurisation budgétaire (et in fine politique) des programmes lunaires états-uniens a été un enjeu récurrent au cours de l’année 2025, les États-Unis finançant, puis dé-finançant, puis refinançant tout ou partie du programme lunaire, quitte à sabrer quelques-uns des domaines de coopération sur le sujet, notamment avec l’ESA.

Il faut aussi questionner la dimension écologique des programmes lunaires, quoique ce ne soit pas tellement une préoccupation états-unienne. Le lancement d’Artemis 2 intervient dans un monde marqué par l’intensification des effets du changement climatique. Cette concomitance interroge quant à l’adéquation de ces programmes à leur contexte environnemental et laisse aussi ouvert un autre chantier de réflexion, important à conduire, et notamment en Europe : qu’est-ce qu’une ambition lunaire correctement dimensionnée à notre époque, à la fois budgétairement et environnementalement ?

Car au-delà de la question classique et attendue de la priorisation des investissements, la question qui se pose est celle de la définition d’autres modèles d’exploration spatiale possibles – en ce sens, Artemis et l’ILRS ne fixent pas nécessairement le la de ce que devrait être une ambition lunaire en 2026.

Alban Guyomarc'h est membre du Groupe de travail "Objectif Lune" de l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT), groupe de travail dont il coordonne les travaux. Dans le cadre de ses recherches, il est également membre du PEPR Origines de la vie, dans le cadre duquel il conduit ses recherches doctorales au Collège de France.

04.03.2026 à 09:14

Espace : après les drapeaux sur la Lune et une Tesla dans l’espace, une exploration postcoloniale est-elle possible ?

Jacques Arnould, Expert éthique, Centre national d’études spatiales (CNES)

Texte intégral (2430 mots)

La galaxie d’Andromède, la planète Mars, les missions Apollo hier et Artémis aujourd’hui : avez-vous remarqué combien d’astres et de missions spatiales portent des noms de dieux romains ou grecs ? Certaines conceptions de la conquête spatiale reflètent des doctrines colonialistes. Comment les dépasser ?

Souvenez-vous : le 6 février 2018, Elon Musk a envoyé vers Mars sa propre Tesla, avec, à bord, un mannequin habillé d’une combinaison spatiale. Le message était clair : la colonisation de la planète rouge par le milliardaire américain avait commencé ! Certes, huit ans plus tard, les fusées de la société SpaceX n’ont pas encore atteint la surface de Mars et les projets de colonie restent à l’état de magnifiques images de synthèse ; pourtant, l’enthousiasme ne fléchit pas chez les aficionados de l’espace, et l’inquiétude chez bien d’autres : jamais nous n’avons été aussi près d’une colonisation de l’espace.

Pour la réaliser, bien des défis technologiques et humains restent à relever ; mais l’affaire est suffisamment sérieuse pour y appliquer une analyse et une critique sérieuses. Nous savons trop bien de quelle manière les humains ont colonisé notre Terre. Voulons-nous agir de même dans l’espace ?

Nous irons conquérir la Lune

Elon Musk n’est pas le premier à vouloir conquérir une planète. Ce projet a toujours été associé aux rêves et aux réalisations de voyage dans le ciel. N’en prenons que deux exemples, non dénués d’humour.

Le premier est une satire, issue d’un journal anglais, The Examiner. Le 3 janvier 1808, il prête à Napoléon des propos guerriers de conquête et de colonisation de l’espace :

« Alors je pourrai constituer une armée de ballons, dont Garnerin sera le général, et prendre possession de la Comète. Cela me permettra de conquérir le système solaire, ensuite j’irai avec mes armées dans les autres systèmes, enfin – je pense –, je rencontrerai le Diable. »

Le second exemple est sorti des archives des imageries d’Épinal : dans la forme d’un cerf-volant, un zouave grimpe hardiment une échelle appuyée sur la Lune. « Nous irons conquérir la Lune », claironne la légende ; au même moment où les frères d’armes du zouave sont engagés dans la colonisation de l’Afrique du Nord.

L’espace, une « terra nullius » à explorer, à envahir ?

Jusqu’à preuve du contraire, l’espace extra-atmosphérique présente une propriété assez rare sur notre planète : il est inhabité (je rappelle ici que les scientifiques n’ont pour l’instant aucune preuve de l’existence de la moindre forme de vie, de la moindre biosphère extraterrestre). En terme juridique, l’espace pourrait donc être considéré comme une terra nullius, selon l’expression latine qui désignait des terres « sans habitants » – à l’époque, il s’agissait plus précisément de dire « sans populations chrétiennes » – et, par suite, n’appartenant à personne.

Dans le passé, cette doctrine, validée par le pouvoir religieux, a justifié la prise de possession de ces territoires par les souverains (chrétiens) d’Europe ; et c’est une perspective que les inspirateurs du droit de l’espace et les législateurs spatiaux ont tenté d’écarter en proposant de déclarer les corps célestes patrimoine commun de l’humanité.

Ainsi, le traité de l’Espace, adopté par l’ONU en décembre 1966, a déclaré l’espace bien commun et a été signé par les grandes puissances de l’époque, États-Unis et Union soviétique en tête : l’espace appartient à tous ; son exploitation est possible… comme l’illustre la lucrative activité des satellites de communication.

Toutefois, lorsque l’accord sur la Lune, proposée par l’ONU treize ans plus tard, propose de déclarer l’astre des nuits patrimoine commun de l’humanité et donc d’y interdire toute forme d’exploitation, les puissances spatiales refusent de le signer. Il n’est aujourd’hui ratifié que par 18 États dépourvus de grandes ambitions spatiales.

Devons-nous conclure que les puissances spatiales, établies ou en devenir, caressent des rêves de conquête et de colonisation ? La décision de l’administration Obama de l’hiver 2015 de soutenir et de préserver les initiatives de ses entreprises nationales en matière d’exploitation des ressources spatiales, suivie par des initiatives analogues de la part des gouvernements du Luxembourg, des Émirats arabes unis et du Japon, pourrait faire penser à la politique des comptoirs lancée par les puissances européennes à partir du XVᵉ siècle. Les défis technologiques à relever sont aussi importants que les débats juridiques et politiques à résoudre.

Quant à l’immense vide spatial et, notamment, le domaine des orbites autour de la Terre : ce territoire était incontestablement inhabité jusqu’à l’arrivée du premier Spoutnik, puis du premier cosmonaute. Toutefois, il possède à son tour une caractéristique singulière, celle d’être impérativement à usage commun, du simple fait de la mécanique céleste : tout corps y est en mouvement et n’occupe un point de l’espace que très brièvement. Le seul mode possible d’appropriation relève de la saturation, autrement dit d’une occupation par le nombre : fin 2025, entre 50 et 65 % des satellites en orbite autour de la Terre appartenaient à un seul opérateur, SpaceX.

S’il est inapproprié de parler d’une « colonisation des orbites circumterrestres », il est à craindre que les règles et les lois qui gouvernent l’usage de cet espace soient celles du plus fort, du plus nombreux, du premier arrivé.

Pouvons-nous décoloniser le passé spatial ?

Que pouvons-nous conclure ici ? Qu’à formellement parler la colonisation de l’espace lui-même n’a pas encore commencé et que, par voie de conséquence, l’enjeu actuel et à venir constitue moins à décoloniser l’espace qu’à en empêcher la colonisation future.

En revanche, force est de constater que l’esprit des 70 premières années de l’entreprise spatiale a bien été imprégné par certains traits communs aux politiques, aux récits, aux symboles de la colonisation. À l’époque des missions Apollo, n’était-il pas question de « conquête de l’espace », plutôt que de son exploration ? Si planter un drapeau sur le sol lunaire n’a jamais été interprété comme une volonté d’appropriation, le geste a tout de même été effectué pour affirmer la supériorité technique des États-Unis et, donc, une forme de suprématie politique.

Aussi symbolique quoique moins violente est l’habitude de baptiser les astres et leurs topographies en s’inspirant des mythologies et de l’histoire de l’Occident. Entamer la décolonisation de l’espace peut alors consister à recourir désormais à d’autres mythologies pour baptiser les corps célestes que découvrent les astronomes. Baptiser Oumuamua, en hawaïen « l’éclaireur », l’objet interstellaire repéré le 19 octobre 2017 en est une illustration.

Que dire dès lors des revendications émises par plusieurs peuples amérindiens lors de missions lunaires, qu’il s’agisse de celles des années 1960 ou celle plus récente menée début 2024 par la société états-unienne Astrobotic ? Pour ces populations, la Lune appartient au domaine du sacré : y poser des vaisseaux robotiques, habités ou transportant les cendres de Terriens, n’est-ce pas accomplir un sacrilège, autrement dit une forme extrême de colonisation ?

Vers un futur postcolonial

Les raisons ne manquent donc pas de porter dans les affaires spatiales le souci de décolonisation qui marque aujourd’hui de nombreux discours à propos de l’espace, quitte à y inclure l’apport des ingénieurs allemands (éventuellement nazis) dans le développement spatial de pays, comme les États-Unis et la France, ou encore la politique menée par la France sur le territoire guyanais afin d’y implanter la base spatiale de Kourou, qui succéderait en 1968 à celle d’Hammaguir après l’indépendance de l’Algérie.

Ce souci est indispensable ; mais il n’est pas suffisant.

Le processus de décolonisation doit conduire à une perspective postcoloniale, autrement dit à l’instauration de politiques, de gouvernances des activités humaines dans l’espace qui soient autant que possible débarrassées des principaux caractères néfastes de la colonisation : la soumission violente et l’exploitation brutale d’une partie de l’humanité par une autre, l’exploitation jusqu’au saccage de ressources communes, la destruction de cultures et de traditions ancestrales, etc.

Dans cette perspective, les discours, les revendications et les programmes spatiaux de certains acteurs du NewSpace (les stations spatiales de Jeff Bezos, les colonies martiennes d’Elon Musk) peuvent susciter bien des soucis, bien des craintes, tant ils mettent en avant les seuls intérêts de ces entrepreneurs, les seuls plaisirs ou la seule sécurité de quelques privilégiés.

De plus, l’argument de l’espèce humaine interplanétaire est loin d’être moralement convaincant. Où est-il « écrit » que nous devions nous répandre au-delà des frontières terrestres, au détriment de possibles biosphères extraterrestres ? À quel « échantillon » humain pourrions-nous confier le soin des expansions extraterrestres ? Ou, pour le dire autrement, quelle partie de l’humanité serait « laissée » sur une Terre dont nous savons l’avenir menacé ?

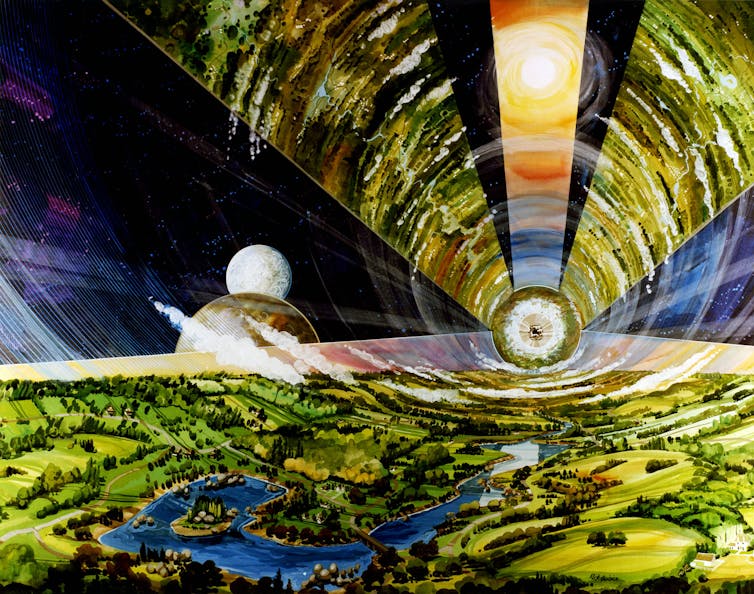

N’oublions pas pour autant les récits d’hier et d’aujourd’hui qui décrivent des communautés humaines installées durablement dans l’espace. Non pour alimenter les rêves de paradis retrouvé, comme ceux imaginés par le gourou du NewSpace que fut Gerard O’Neill, mais pour mener le travail critique imaginé par Thomas More dans son célèbre ouvrage, l’Utopie.

Publié dans sa version finale en 1518, ce petit ouvrage, « non moins salutaire qu’agréable » selon les mots mêmes de son auteur, invitait ses premiers lecteurs à partir pour une cité totalement imaginaire, un non-lieu aussi bien qu’un non-temps, qui servait de miroir pour porter un regard critique sur leur propre société. Le philosophe britannique ne cherchait ni à rompre brutalement les liens avec un passé ni à s’échapper dans un futur idéalisé, mais avant tout à remettre l’être humain au centre du souci commun, à lui construire un futur à la mesure de sa condition, celle éprouvée dans le passé et dans le présent, celle pensée et espérée pour le futur.

Jacques Arnould ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

03.03.2026 à 16:57

Manipuler le climat à grande échelle ? Les questions qui se posent à la recherche publique

Éric Guilyardi, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d’océanographie et du climat, LOCEAN, Institut Pierre-Simon Laplace, Sorbonne Université

Christine Noiville, Juriste, directeur de recherche CNRS, Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Texte intégral (1968 mots)

Certaines interventions visant à éviter les effets du réchauffement climatique génèrent des risques très importants, tout particulièrement la « modification du rayonnement solaire ». La recherche publique a un rôle capital à jouer pour éviter que les connaissances produites le soient essentiellement par des acteurs qui auraient intérêt à mettre en avant des données qui leur seraient favorables.

Face à l’intensification des effets du changement climatique, l’idée de limiter ce phénomène en manipulant volontairement le climat a surgi. Différentes interventions d’« ingénierie climatique » sont évoquées. Parmi elles notamment la géo-ingénierie solaire pour modifier l’arrivée des rayons du soleil à la surface de la Terre ; la géo-ingénierie polaire pour protéger la banquise de la fonte, par exemple en y cultivant de la neige ; la fertilisation de l’océan, en y injectant du fer pour activer la pompe biologique ; ou bien le blanchiment des nuages pour qu’ils réfléchissent les rayons solaires vers l’espace.

Ces propositions ont des efficacités et des risques très différents ; mais la géo-ingénierie par la modification du rayonnement solaire présente des risques collectifs à grande échelle (réchauffement brutal, modifications locales du climat…) et soulève des questions éthiques.

Quelle est la responsabilité des scientifiques lorsque de tels risques sont susceptibles d’être attachés à leurs recherches ? Dans un domaine désormais investi par divers États et acteurs privés désireux de multiplier les expérimentations dans un avenir proche, voire les déploiements à plus lointaine échéance, nous pensons que la recherche publique a un rôle capital à jouer : objectiver les questions en jeu, documenter des impacts potentiels, opérer un suivi de déploiements éventuels, éclairer correctement le public et les décideurs, éviter que les connaissances produites le soient essentiellement par des acteurs qui auraient intérêt à mettre en avant des données qui leur seraient favorables… comme cela a déjà été le cas dans l’histoire.

Qu’est-ce que la modification du rayonnement solaire et quels sont les risques associés ?

Les techniques de géo-ingénierie solaire consistent à vouloir limiter les effets de l’énergie du soleil qui arrive sur Terre, et sont présentées comme un outil possible pour atténuer les effets du réchauffement.

Parmi elles, la modification du rayonnement solaire (MRS) est aujourd’hui l’une des plus débattues et divise les communautés scientifiques. Elle consiste à injecter des particules, par exemple des aérosols soufrés, dans la stratosphère pour renvoyer vers l’espace une partie du rayonnement du soleil. Soutenue par un nombre croissant d’acteurs publics et privés (scientifiques, philanthropes, entreprises, États), elle comporte toutefois de nombreux risques.

Il est en effet établi qu’elle est susceptible d’entraîner une déstabilisation du climat local de régions entières, des écosystèmes et du cycle de l’eau (par exemple, en modifiant la mousson asiatique), ce qui pose des questions de justice et donc de gouvernance internationale.

En outre, l’arrêt des injections pourrait produire un effet rebond (ou « choc terminal »), c’est-à-dire un réchauffement brutal de la Terre dont les impacts pourraient être bien plus délétères que le réchauffement graduel en cours.

Il faut aussi envisager les potentielles utilisations stratégiques, voire malveillantes de la MRS – par exemple, un pays qui tenterait de réduire les précipitations sur le territoire d’un adversaire –, plus que jamais envisageables dans un monde fragmenté au plan géopolitique.

Des projets de recherches, des expérimentations et des déploiements en cours

Ces oppositions sont loin d’être purement théoriques. Aux États-Unis, des scientifiques, soutenus par leurs institutions, souvent des universités privées financées par des fonds publics autant que privés, se sont ainsi lancés dans de telles recherches, sans cadre légal, éthique ni soutien du public. C’est par exemple le cas du Harvard Solar Geoengineering Research Program qui explore différentes facettes des enjeux liés (connaissances scientifiques, enjeux sociaux et politiques), sans, pour l’instant, tenter d’expérience à grande échelle dans l’atmosphère.

Au Royaume-Uni, l’agence ARIA (qui, sur le modèle de la Defense Advanced Research Projects Agency, ou DARPA, aux États-Unis, a pour mission de soutenir des recherches « disruptives ») a décidé de promouvoir ces sujets et lancé des appels d’offres sur les « points de bascule » et la géo-ingénierie en 2024. Une partie de la communauté scientifique s’est vue acculée à réfléchir dans l’urgence aux enjeux éthiques.

En France, la communauté scientifique débat de la question de savoir s’il faut ou non donner suite ou non à la proposition de l’industriel F. Paulsen et d’autres mécènes de financer des recherches en géo-ingénierie polaire, notamment pour étendre ou épaissir la banquise.

La recherche publique doit objectiver les questions en jeu

Ces essais soulèvent d’épineuses questions pour la recherche publique. Lors des auditions que nous avons menées pour rédiger l’avis du comité d’éthique du CNRS (Comets) sur cette question, certains scientifiques ont fait valoir le principe de liberté de la recherche, mais aussi la « neutralité » de cette dernière : les chercheurs produisent des connaissances nouvelles qui seraient en elles-mêmes « neutres » ; aux politiques de choisir de mobiliser ces connaissances pour mettre en œuvre, ou pas, la modification du rayonnement solaire.

D’autres chercheurs affirment à l’inverse qu’il n’est pas responsable d’exposer les populations et l’environnement aux risques graves liés à de telles recherches. Ils font observer que la recherche en elle-même n’est pas neutre, car ses enjeux concernent la société, même si elle produit des connaissances fiables, c’est-à-dire robustes et utiles. Ils pointent notamment les impacts d’expériences dangereuses, mais aussi le risque que la recherche sur la modification du rayonnement solaire ne freine les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre en nourrissant l’illusion d’un remède rapide, permettant à certains acteurs « d’acheter du temps », sans régler pour autant l’origine du problème.

Pour d’autres chercheurs enfin, il relève au contraire de la responsabilité de la recherche publique de répondre aux enjeux majeurs de notre époque, dont la lutte contre le changement climatique, y compris en empruntant des voies ou des méthodes à risques.

Au-delà de ces débats, dans un domaine désormais investi par divers acteurs désireux de multiplier les expérimentations voire les déploiements, même « contrôlés et de petite échelle », la recherche publique à la responsabilité d’objectiver les questions en jeu de façon interdisciplinaire, d’éclairer correctement le public et les décideurs, afin d’éviter que les connaissances produites le soient essentiellement par des acteurs qui auraient intérêt à mettre en avant des données qui leur seraient favorables. Ceci a déjà été le cas dans l’histoire, par exemple le financement, par l’industrie du tabac, de recherches sur d’autres sources du cancer du poumon.

Les scientifiques doivent de plus être attentifs à l’influence des financements privés de la géo-ingénierie solaire, dont les motivations peuvent correspondre moins à l’intérêt général qu’à des intérêts particuliers. Ensuite, veiller aux termes et concepts qu’ils utilisent qui peuvent être instrumentalisés dans des récits motivant le besoin « urgent » de solutions technologiques au changement climatique. À ce titre, les récits autour de potentiels « points de bascule globaux » du climat, qui engendreraient des changements brutaux et rapides, mais qui font l’objet de débats scientifiques non tranchés, sont souvent mobilisés. Que penser, par exemple, du fait que le Bezos Earth Fund, fondation d’une entreprise de la tech américaine, finance des rapports de scientifiques sur les « points de bascule globaux » ?

Comment structurer la recherche publique sur ces questions

Ainsi, le comité d’éthique du CNRS dont les deux auteurs de cet article font partie recommande de mobiliser la recherche publique sur ce sujet, avec des dispositifs solides de gouvernance et d’accompagnement : veille et suivi, dialogue interdisciplinaire, structuration d’espaces d’échanges avec la société civile, clauses de « revoyure » et « portes de sortie » afin d’évaluer, voire de stopper, des projets de recherche publique qui deviendraient dangereux.

Éric Guilyardi est Président de l'Office for Climate Education, organisation placée sous l'égide de l'UNESCO. Il est membre du Comité d'éthique du CNRS (COMETS) et du conseil scientifique de l'Éducation nationale. Il a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche et de l'Union Européenne.

Christine Noiville est DR au CNRS. Elle préside le COMETS, comité d'éthique du CNRS. Elle a reçu des financements de l'ANR et France 2030 (PEPR Santé numérique).

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview