06.02.2026 à 12:53

Made in ruines : en finir avec l’hégémonie du béton

Dolorès Bertrais

Dans son livre “Désarmer le béton, ré-habiter la terre”, l’architecte et militante Léa Hobson règle son compte à la plus massive des armes de construction du capitalisme et appelle à se défaire de son emprise. Pas le choix : tôt ou tard, le béton armé qui structure nos sociétés terminera en gravats – autant le remplacer ! Compte-rendu de lecture.

L’article Made in ruines : en finir avec l’hégémonie du béton est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (9016 mots)

Temps de lecture : 20 minutes

À propos du livre de Léa Hobson, Désarmer le béton, ré-habiter la terre, publié aux éditions La Découverte en 2025, dans la collection « Zones ».

Avec Désarmer le béton, ré-habiter la terre, Léa Hobson, architecte, scénographe et militante écologiste, s’inscrit dans une génération de praticien.ne.s et chercheur.e.s qui refusent de considérer les matériaux de construction comme de simples données techniques. Son travail se situe au croisement de l’enquête matérielle, de la critique politique et de l’engagement militant. Autrice du chapitre « Béton » dans On ne dissout pas un soulèvement : 40 voix pour les Soulèvements de la Terre (Seuil, 2023), elle est également co-autrice, au sein du collectif forty five degrees, de Radical Rituals (2024), une enquête itinérante menée à l’échelle européenne sur les pratiques spatiales vernaculaires, les rituels contemporains et les formes de réinvention des communs face aux crises écologiques et sociales. Ces ancrages constituent le socle politique, méthodologique et épistémologique de son livre Désarmer le béton, ré-habiter la terre.

Dès les premières pages de l’ouvrage (pp. 7–14), Léa Hobson pose un diagnostic sans détour, montrant que le béton a profondément transformé les manières de construire, d’habiter et de gouverner l’espace. Elle opère ainsi un déplacement fondamental : le béton n’est pas seulement un matériau problématique, il est un symptôme. Symptôme d’un régime de croissance (minérale) fondé sur l’accumulation, la standardisation, l’effacement ou encore la ruine. Le béton devient un analyseur privilégié des rapports de pouvoir contemporains. Autrement dit, en observant attentivement le béton depuis ses conditions de production et d’extraction, ses usages quotidiens, ses dispositifs normatifs, jusqu’à ses circulations à différentes échelles, se donnent à voir les alliances structurelles entre économie, politiques publiques, normes techniques et imaginaires professionnels. Ces coalitions ont progressivement stabilisé un régime de construction fondé sur l’irréversibilité, produisant un monde bâti et des édifices qui, comme le précise l’auteure, « ne se démontent plus, peu durables et qui finissent en décharge ou sont enfouies » (p. 11), et dans lesquels le pouvoir s’inscrit durablement dans la matière.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Cette incapacité à défaire rejoint ce qu’elle nomme le « gaspillage immobilier » massif (p. 11) : bâtiments vacants, friches inutilisées, logements inoccupés, alors même que l’on continue de construire. Le paradoxe est central dans l’ouvrage : l’industrie du béton prospère sur une pénurie qu’elle contribue elle-même à fabriquer. La logique d’« obsolescence programmée1 » du bâti alimente ce qu’elle qualifie de « civilisation de gravats » (p. 12), où la ruine n’est plus l’exception mais la condition ordinaire de la production spatiale contemporaine.

L’introduction annonce également un autre geste, plus discret mais structurant : faire place aux femmes, à la fois dans le récit et dans la critique. Léa Hobson signale dès ces premières pages la nécessité de réinscrire les femmes, travailleuses, architectes, théoriciennes, militantes, dans l’histoire de la construction et de l’architecture, une histoire largement « écrite au masculin » (p. 12). Cette attention, au-delà d’être réparatrice, ouvre la voie à une lecture féministe et matérialiste du bâti, qui traverse l’ouvrage jusqu’à la notion de « patriarcat bétonné » (p. 155) développée dans le dernier chapitre.

La logique d’obsolescence programmée du bâti alimente une « civilisation de gravats » où la ruine n’est plus l’exception mais la condition ordinaire de la production spatiale contemporaine.

Sur le plan de la structure, l’auteure explicite clairement son projet. Désarmer le béton, ré-habiter la terre, s’organise en trois grands mouvements, qui correspondent autant à des étapes analytiques qu’à des prises de position politiques. Il s’agit d’abord de suivre la filière béton dans toute sa matérialité, depuis l’extraction jusqu’aux ruines, afin de rendre visibles les chaînes de dépendance et les paysages et corps sacrifiés. Il s’agit ensuite d’interroger les politiques publiques et les dispositifs normatifs qui ont rendu ce matériau hégémonique, en montrant comment la norme bétonnée s’est imposée comme une évidence. Enfin, l’ouvrage se tourne vers le démantèlement, démontrant qu’il n’est pas qu’une simple substitution technique, mais une remise en cause de l’acte même de bâtir, de ses finalités, de ses cadres professionnels et de ses alliances possibles. En ce sens, le geste de Léa Hobson entreprend de désassembler les couches successives matérielles, normatives, institutionnelles qui ont rendu le béton à la fois omniprésent et invisible pour faire de « l’“habiter” une cause commune » (p. 12). À ce titre, Désarmer le béton, ré-habiter la terre, est un ouvrage dont de nombreuses mains devraient s’emparer : celles des cimentiers et des industriels, bien sûr, mais aussi celles des responsables politiques, des architectes, ingénieur.e.s, urbanistes et autres praticien.ne.s de la production de l’espace, tout autant que celles des étudiant.e.s, des citoyen.ne.s, militant.e.s ou non. Car le livre ne se contente pas de documenter un système : il invite explicitement à en sortir.

Le béton comme violence lente : sols, ruines et territoires sacrifiés

Le premier chapitre, Du sable à la ruine, permet aux lecteur.ice.s d’« entrer en matières », ces matières qui constituent les sols et qui nous (sup)portent, à la fois organiques et minérales. En préférant une entrée résolument infra-ordinaire par les sols et via les vers de terre, l’auteure opère un choix qui n’a rien d’anecdotique – alors que les lombrics pourraient sembler éloignés de la filière béton. Pourtant, leur disparition généralisée depuis les années 1950 (p. 15) éclaire l’arrière-plan écologique sur lequel repose toute l’industrie cimentière. Le ver de terre devient l’indice de sols vivants en perdition, une situation aggravée par l’artificialisation systématique opérée par l’industrie du béton. L’auteure rappelle qu’entre 1960 et aujourd’hui, en France métropolitaine, près de « 17 milliards de m² de sols ont été scellés » (p. 17), sans justification démographique. L’urbanisation, l’expansion des réseaux (routiers, ferroviaires, etc.), la logistique et la spéculation foncière ne progressent pas au rythme de la croissance des populations, mais selon une logique autonome d’accumulation de surfaces artificialisées.

Ces surfaces génèrent leurs propres catastrophes : les inondations, désormais exacerbées par l’imperméabilisation ; les îlots de chaleur, qui transforment les espaces urbains en fournaises estivales ; et l’effondrement de la biodiversité, conséquence directe de la disparition des habitats vivants. « Quand le béton ne nous noie pas, il nous fait frire » (p. 19) résume en quelques mots la brutalité ordinaire d’un modèle de production de l’espace et d’une urbanisation hors sol. Dans cette perspective, les politiques publiques se révèlent largement inefficaces face aux dynamiques qu’elles prétendent réguler. L’auteure met par exemple en évidence les limites structurelles de la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette), régulièrement ajustée au fil des négociations politiques, et qui peine à enrayer les logiques de bétonisation. En cause, le principe même d’« artificialisation nette », qui autorise la poursuite de l’artificialisation dès lors qu’elle est compensée ailleurs (p. 21). Cette logique comptable de l’espace ouvre la voie à toute une série de requalifications administratives révélatrices. Ainsi, des espaces aussi radicalement transformés que les carrières peuvent être assimilés, dans les nomenclatures statistiques, à des « surfaces naturelles dont les sols sont nus ou recouverts en permanence d’eau, de neige ou de glace » (p.22), au même titre que les glaciers…

Le même raisonnement prévaut lorsque les déblais et déchets inertes issus du BTP sont utilisés pour combler carrières et gravières : ces sols recomposés, bien que profondément artificiels, échappent pourtant à la catégorie de l’artificialisation. Ces ajustements techniques, souligne l’auteure, permettent à la fois d’intégrer l’ouverture ou l’extension de carrières dans les mécanismes de compensation et de poursuivre, dans le même mouvement, la mise en exploitation de nouvelles terres agricoles pour accéder à des gisements supplémentaires (ibid.). Face à la destruction des sols fertiles, certains acteur.ice.s vantent les « technosols », les « anthroposols construits » (p. 23), soit des projets de géo-ingénierie censés compenser la perte du vivant. Ces savant.e.s ont oublié l’essentiel : le sol n’est pas une ressource renouvelable et la renaturation, quand elle devient un moyen de légitimer l’extraction, n’est qu’une nouvelle forme de déni (politique).

➤ Lire aussi | Le béton, matériau extraterrestre・François Jarrige (2024)

À partir de là, l’auteure entreprend de suivre la filière béton dans toute sa matérialité : les sablières, les gravières, les carrières, les cimenteries, les centrales à béton, puis les décharges et ruines où se déposent les déchets du cycle minéral. La filière (béton) laisse de nombreuses traces sur son passage (p. 25) : traces matérielles, environnementales mais aussi psychologiques (p. 67). Elle reconfigure des vies humaines et autres qu’humaines, déplace, creuse, dynamite. L’après-1945 marque un moment de bascule : explosion de l’extraction, multiplication des concessions sur fonds marins et fluviaux, et mise en place de schémas départementaux fondés sur une rationalité technocratique qui rend les territoires lisibles, mesurables et exploitables à distance. Cette vision abstraite et surplombante, qui réduit les milieux à des stocks et efface les usages et savoirs locaux, s’inscrit pleinement dans ce que le politologue et anthropologue James C. Scott analysait à travers l’« œil de l’État » : un mode de gouvernement qui simplifie le réel pour mieux l’administrer (Scott 1998).

En moins de deux siècles, une innovation chimique et technique, le ciment, puis le béton armé, s’est muée en infrastructure politique, en ordre socio-économique, en matrice spatiale.

Mais Désarmer le béton, ré-habiter la terre ne se contente pas d’analyser la machine industrielle, il documente également les nombreuses résistances.

Il donne à voir une constellation de mobilisations : des organisations militantes locales telles que Peuples des Dunes en Bretagne (p. 43) ou l’association Gandalf en Normandie (p. 51) aux côtés de mouvements plus largement structurés, tels qu’Extinction Rebellion et la campagne « Fin de chantiers » lancée en 2019 (p. 63), ou d’autres actions relayées par Youth for Climate et Extinction Rebellion (p. 65). Loin de constituer une juxtaposition d’initiatives disparates, ces luttes politiques révèlent une même dynamique puisqu’elles rendent visibles les chaînes extractives du béton, des sites planifiés ou existants, d’où la matière est prélevée, jusqu’aux usines de béton prêt à l’emploi. Ces collectifs agissent précisément là où l’extractivisme opère et transforment ces espaces en lieux repolitisés. En s’attaquant aux cimentiers et aux grands groupes du BTP, ils contestent des projets ponctuels et surtout un régime matériel et institutionnel plus large. L’enjeu réside dans la production de contre-savoirs, de récits alternatifs et de nouvelles alliances entre milieux, habitant.e.s et militant.e.s.

Normes, industries et captations foncières

Dans le second chapitre, La norme bétonnée, au-delà du matériau, Léa Hobson montre comment, en moins de deux siècles, une innovation chimique et technique, le ciment, puis le béton armé, s’est muée en infrastructure politique, en ordre socio-économique, en matrice spatiale. À travers une généalogie minutieuse, elle rappelle que les noms devenus familiers de l’ingénierie : Vicat, Hennebique, Pavin de Lafarge (p. 80) renvoient aux origines mêmes des entreprises capitalistes qui ont bâti leur fortune sur la détention de brevets offrant l’exclusivité commerciale de formules et de procédés constructifs. La chimie innovante épouse alors l’esprit d’entreprise ; elle s’en mêle au point de devenir indissociable de l’industrialisation française qui est elle-même alimentée par la production de l’espace et son expansion. Le maillage se déploie rapidement dans presque tous les secteurs de puissance : « la construction, les autoroutes, les aéroports, l’énergie, les concessions, les télécommunications, puis la promotion immobilière » (p. 81). Dès les années 1950, les lobbies du secteur de la construction via la Fédération Française du Bâtiment (FFB), et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), s’allient efficacement pour finalement adopter en 2017 l’appellation unificatrice de « Filière béton » (ibid.).

L’État, loin de constituer un contre-pouvoir, devient souvent le premier client de l’industrie du béton.

Cette structuration progressive du secteur ne se limite pas à une coordination économique, mais prépare et consolide un rapport privilégié à la puissance publique. L’État, loin de constituer un contre-pouvoir, en devient souvent le premier client : via les infrastructures de transport, les équipements publics, les logements sociaux, les grands projets urbains reposent massivement sur le béton, renforçant une dépendance structurelle aux grands groupes du BTP. Les liens entre le BTP et la sphère politique sont anciens. En 1972, l’affaire dite Aranda, caractérisée par des scandales politico-financiers, des pratiques de corruption et de trafic d’influence, connaît une visibilité nationale à travers des « permis autorisés sur des zones inondables ou non constructibles, appels d’offres biaisés et terrains monnayés » (p. 90). Cet épisode, sans être entièrement assimilable à des controverses plus récentes – l’A69 par exemple – révèle toutefois une continuité : dans un régime où les infrastructures deviennent autant de vecteurs de pouvoir, la production de l’espace est régulièrement façonnée par des alliances opaques entre intérêts privés et décisions publiques. La loi de 1995 interdisant le financement des partis politiques sous forme de dons par les grands groupes n’a pas pour autant fait disparaître les arrangements, d’autant que l’État dépend massivement du BTP puisque 70 % des marchés publics concernent les travaux publics, et 20 % le bâtiment (p. 91). Les grandes entreprises du béton, intégrées verticalement, du cimentier au promoteur, en passant par les négociants et les aménageurs, maintiennent un contrôle systémique, renforcé par la proximité sociale entre dirigeants et responsables politiques, formés dans les mêmes grandes écoles publiques (p. 93). L’enchevêtrement des parcours fait système.

Par ailleurs, dans la méga-machine béton, la France occupe une place disproportionnée tant elle coule son béton sur tous les continents. Septième puissance économique mondiale, elle est surtout le deuxième producteur de béton prêt à l’emploi nous rappelle l’auteure (p. 89). Ce secteur continue de perpétuer un « certain impérialisme industriel » (p. 95), alors que la deuxième plus grande cimenterie du monde, située à Settat, au Maroc, appartient à (Lafarge)Holcim. Ici apparaît la dimension coloniale d’un secteur qui continue de puiser et d’épuiser ses anciennes colonies pour entretenir le cœur industriel. Car un siècle après les créations de filiales Lafarge (années 1920 et 1930) : « Nord-Africaine de Ciments Lafarge » en Algérie, « Société indochinoise de fondu Lafarge », « Chaux et Ciments du Maroc », « Société tunisienne Lafarge »2, les procédés coloniaux continuent d’opérer. Ce bétonnage global nécessite d’autres territoires-pièces, mangés à la périphérie pour alimenter la croissance minérale d’un centre toujours plus exigeant.

Revenir sur la généalogie des grands cimentiers et de leurs filiales, c’est aussi comprendre que les filières changent de nom, se recomposent, déplacent leurs responsabilités, mais que les mêmes logiques persistent (p. 99). Les scandales se succèdent – comme ceux liés aux chantiers de Vinci Constructions Grand Projets (VCGP) au Qatar, pour lesquels le groupe a été mis en examen en 2025 pour travail forcé – les « fusibles » sautent, à l’image d’Éric Olsen, PDG de LafargeHolcim contraint à la démission en 2017 après une enquête interne sur des soupçons de financement de l’État islamique en Syrie. Pourtant, les grands groupes s’en sortent grâce à des bataillons d’avocats, des aides publiques européennes ou nationales, et une capacité à maintenir l’édifice. L’excellent article de Léon Baca « Accusé Lafarge : on n’oublie pas », qui retrace près de deux siècles d’épopée Lafarge2, fait écho à la pensée de l’auteure. Alors que le procès du cimentier s’est ouvert le mardi 4 novembre 2025 devant le tribunal, pour versements d’argent à des groupes armés en connaissance de cause, dont l’État islamique responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, afin de maintenir l’activité d’une cimenterie en Syrie, Léon Baca décrypte : « Aujourd’hui Lafarge n’est plus – il fallait sans doute symboliquement se faire oublier après la lune de miel daeshienne, et LafargeHolcim (2014) est devenue Holcim (2021). La firme [Lafarge] a donc été tour à tour royaliste, réactionnaire, ultra-catholique, paternaliste, colonialiste, collaborationniste, djihadiste [en revenant sur presque deux siècles d’activités] ». Nous pourrions y ajouter le témoignage poignant de Gaëlle (une survivante du Bataclan) lors de ce procès, relayé par Médiapart le 10 décembre 2025 : « Peut-on, au nom d’un intérêt économique, financer directement ou indirectement une organisation terroriste, en sachant, ou en choisissant d’ignorer, que cette organisation tue, torture, asservit et détruit. La réponse est non. Le droit le dit. La morale le dit. L’Histoire le dit. »3 La décision de justice sera rendue le 13 avril 2026… Lafarge, LafargeHolcim (2014), Holcim (2021), note à nous-mêmes : ne jamais oublier !

➤ Lire aussi | Accusé Lafarge : on n’oublie pas・Léon Baca (2025)

Le chapitre du livre de Léa Hobson se déplace ensuite vers les métropoles et leurs périphéries, où ne règnent pas seulement la consommation accélérée des sols et la captation des terres arables mais aussi la reconfiguration en profondeur de l’acte de bâtir. La standardisation du béton, notamment à travers les dispositifs normatifs produits par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), constitue une étape décisive de cette double domination, territoriale et sociale. La norme, ici, n’est pas un simple outil technique : elle fixe un horizon du possible, verrouille les alternatives matérielles et façonne les gestes professionnels. Après 1945, bâtir en pierre devient progressivement marginal ; la norme dite “B10.001”, en définissant la gélivité (sensibilité au gel) des pierres, contribue à disqualifier durablement leur usage (p. 107). Ce basculement s’accompagne d’une profonde dépossession du rapport à la matière. On ne taille plus la pierre : on coule du béton. Cette dépossession, à la fois matérielle et symbolique, efface le travail derrière le produit fini, masque les conditions de production du bâti et naturalise un régime constructif présenté comme inéluctable. Les savoir-faire se trouvent réduits à des procédures standardisées, les corps relégués à de simples fonctions d’exécution, tandis que la machine industrielle supplante l’intelligence du geste. Si le béton semble s’affranchir de la « main » (p. 85), cette fiction d’un matériau autonome, coulé comme une évidence technique, se heurte à la réalité des corps qui le produisent. Car le béton abîme et tue : lésions cutanées, « gale du ciment », pathologies liées à la poussière de silice (classée cancérogène), rappellent combien cette industrie repose sur une exploitation ancienne, discrète et persistante. La faiblesse de la réglementation française en matière de protection des travailleur.se.s révèle cette asymétrie fondamentale, car derrière l’apparente neutralité du matériau se dissimule la violence d’une chaîne productive largement invisibilisée. Cette dimension se donne à voir avec une acuité particulière dans les géographies sociales de l’exploitation. Les travailleur.se.s du BTP, souvent issu.e.s de l’immigration, occupent des positions structurellement vulnérables au sein d’un secteur où les capacités de mobilisation collective se sont dégradées.

La standardisation du béton constitue une étape décisive d’une double domination, territoriale et sociale.

Cette vulnérabilité structurelle s’inscrit également dans un rapport de forces plus large, où les asymétries sociales se prolongent dans les arènes normatives et discursives. Les batailles de normes qui opposent bétonneurs et défenseurs des matériaux naturels sont aussi des batailles sociales ; et, là encore, l’industrie l’emporte le plus souvent. Cette hégémonie normative se double d’une remarquable capacité d’adaptation discursive. Bétons dits « verts », « bas carbone » (p. 115), labels environnementaux et certifications durables prolifèrent, tandis que des fondations industrielles, comme la fondation (Lafarge)Holcim finançant une chaire de « construction durable » à l’ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule en allemand ou « École polytechnique fédérale » (EPF) en français) (p. 113), contribuent à redéfinir les termes légitimes du débat. Le greenwashing devient une stratégie structurelle où il s’agit de transformer marginalement le produit tout en préservant intact le système qui le rend nécessaire.

La crise du logement offre un terrain supplémentaire pour observer l’hégémonie bétonnée. Léa Hobson rappelle que les politiques publiques, via les dispositifs fiscaux et les règles de construction, ont alimenté une spéculation immobilière déconnectée des besoins réels : 850 dérogations ont par exemple permis de reclasser des communes entières (p. 124), renforçant l’attractivité fictive et les rentes foncières. La pénurie supposée de logements ne résiste pas à la statistique : 18 % des logements ne sont pas occupés en permanence, parmi lesquels 3 millions de logements sont vacants. Une minorité de 24 % des ménages détient les deux tiers du parc, signe d’inégalités structurelles (p. 127). La construction neuve l’emporte, tandis que la rénovation reste sous-financée. Quant au binôme démolition-reconstruction, qui entretient une obsolescence programmée du bâti souvent justifiée au nom de la rénovation urbaine, de la performance énergétique ou de la modernisation, il permet en réalité de relancer en continu le flux minéral. Détruire pour reconstruire en est l’un des rouages.

Face à ce constat, des alternatives émergent. Des initiatives citoyennes comme House Europe (p. 129) proposent de limiter les démolitions et constructions neuves, afin de favoriser la réparation et de redonner une valeur d’usage et de sens au bâti existant au-delà des actifs financiers qu’ils représentent pour certain.e.s. À l’inverse, la rénovation urbaine institutionnelle, dont l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) constitue une figure centrale, est analysée par l’auteure comme une réponse largement illusoire aux inégalités urbaines (pp. 132-135). Les opérations qu’elle promeut, fréquemment fondées sur des logiques de démolition-reconstruction, produisent des effets sociaux particulièrement violents. Elles effacent non seulement des bâtiments, mais aussi des mémoires sociales, des usages et des formes d’attachement au lieu. En s’appuyant sur la pensée d’Henri Lefebvre (p. 139 et 140), l’auteure, comme de nombreu.ses.x autres avant elle, rappelle que le béton agit ici comme un opérateur d’inégalités socio-spatiales, en figeant les rapports de pouvoir dans la matière, en stabilisant des formes d’exclusion durable, et en rendant toute transformation ultérieure coûteuse, techniquement et politiquement. Le béton est une infrastructure de pouvoir, indissociable des régimes normatifs, économiques et institutionnels qui organisent la production de l’espace au sens lefebvrien.

➤ Lire aussi | Araser, creuser, terrasser : comment le béton façonne le monde・Nelo Magalhães (2024)

Désarmer : luttes, décroissance et réinvention du bâtir

C’est précisément contre la naturalisation du béton, analysée dans les chapitres précédents, que le dernier mouvement de Désarmer le béton, ré-habiter la terre affirme un projet explicite de désarmement. Le terme n’est ni métaphorique ni consensuel. Emprunté aux luttes pacifistes et écologistes, il engage une rupture nette avec les registres technocratiques de l’« amélioration » ou de l’« optimisation ». Pour l’auteure, certaines infrastructures sont trop destructrices pour être simplement corrigées à la marge, et le béton, tel qu’il est produit, normé et mobilisé aujourd’hui, relève de cette catégorie (pp. 141–148).

Cette perspective permet à Léa Hobson d’articuler étroitement les luttes locales contre l’extraction à une critique systémique de la production de l’espace. Les mobilisations rurales contre les carrières, les gravières ou les cimenteries, souvent reléguées aux marges du débat urbain, apparaissent ici comme des foyers d’élaboration politique majeurs (pp. 148–155). L’auteure montre que ces luttes accumulent des savoirs situés tels que les connaissances juridiques, les expertises environnementales, les pratiques de coalition ou encore les récits alternatifs du territoire. Elles constituent ainsi des laboratoires d’un autre rapport au sol, au bâti et au temps long. Elles permettent surtout de faire réémerger les questions centrales autour de l’habiter telles que : comment construire sans s’imposer ? Comment habiter sans déposséder ? (p. 152). Ces interrogations prennent une épaisseur particulière lorsque l’enquête s’ouvre aux présences plus-qu’humaines qui peuplent ces territoires en lutte, dont la chauve-souris, la genette, le hibou grand-duc, ou encore la linotte mélodieuse. Cette co-présence signale que la conflictualité engage des mondes écologiques entiers. Construire n’est jamais neutre ; c’est toujours intervenir sur des milieux, des usages, des vies humaines et non humaines. Le béton, parce qu’il fige durablement ces interventions, rend cette responsabilité particulièrement aiguë.

Dans cette perspective, des gestes souvent perçus comme mineurs, faire avec l’existant, réparer, entretenir, transformer sans démolir, ralentir les rythmes de production, acquièrent une portée profondément politique (pp. 177–180). Ils s’opposent frontalement à un système fondé sur l’accélération, la standardisation et le renouvellement permanent du bâti. Le désarmement du béton apparaît alors moins comme une solution clé en main que comme une éthique du bâtir, faite de renoncements, de négociations et de pratiques situées.

Féminisme, décolonialité et soin : élargir la critique

L’une des forces majeures de l’ouvrage réside dans l’articulation étroite que Léa Hobson opère entre critique matérialiste, féminisme et perspectives décoloniales. En introduisant la notion de « patriarcat bétonné » (p. 155 et 156), l’auteure réalise un déplacement analytique décisif afin de relire l’histoire de l’architecture et de la construction depuis ses angles morts. Loin d’une critique abstraite, elle montre comment cette histoire, largement masculine, occidentale et productiviste, s’est constituée par une série d’exclusions : invisibilisation des femmes, disqualification des savoirs vernaculaires, marginalisation des pratiques situées, souvent associées à des contextes non occidentaux ou ruraux (pp. 157–164). Le béton, en tant que matériau standardisé, reproductible et exportable, a joué un rôle central dans cette entreprise d’uniformisation, en effaçant les différences locales et les relations sensibles aux milieux.

Désarmer le béton, c’est aussi désarmer les imaginaires de maîtrise, de conquête et d’universalité qui lui ont donné forme.

La critique féministe et décoloniale débouche alors sur une interrogation profonde sur le rôle de l’architecte et des dispositifs de formation. Léa Hobson analyse la manière dont l’architecture s’est progressivement constituée comme un service industrialisé, éloigné des pratiques artisanales et des responsabilités matérielles directes (pp.165–173). Les écoles d’architecture, en reproduisant les normes professionnelles dominantes, participent à cette dépolitisation du geste de bâtir. Repolitiser l’architecture implique dès lors de sortir des silos disciplinaires, de reconnecter l’acte de construire aux luttes sociales et écologiques, et de reconnaître que dire non, collectivement, constitue aussi un geste professionnel à part entière. En écho aux travaux récents de Mathias Rollot (Décoloniser l’architecture, 2024) et de Philippe Simay (Bâtir avec ce qui reste, 2024), Léa Hobson s’inscrit dans une critique frontale de la réduction du champ de l’architecture à une pratique formelle et disciplinaire, largement détachée de ses conditions matérielles, sociales et écologiques4 C’est dans ce prolongement que la notion de soin vient compléter et approfondir le projet de désarmement. Prendre soin des bâtiments, des sols, des infrastructures vieillissantes, c’est rompre avec la logique de la table rase et de l’innovation permanente (pp. 174–180). L’auteure propose de lire les fissures, les pathologies du béton comme les symptômes matériels de l’épuisement d’un modèle de développement. Le béton devient ainsi un matériau « malade », dont la fragilité contredit le mythe de la durabilité infinie.

Faire de l’entretien, de la réparation et de la maintenance un enjeu politique central revient alors à renverser les hiérarchies de valeur qui structurent la production de l’espace. Ces gestes, historiquement dévalorisés car associés au féminin, au domestique ou à l’invisible, acquièrent une portée critique majeure. Ils déplacent l’attention depuis l’acte héroïque de construire vers les pratiques ordinaires de maintien en vie des milieux bâtis. En ce sens, la politique du soin esquissée par l’auteure représente une véritable alternative au régime bétonné, attentive aux temporalités longues, aux interdépendances et aux vulnérabilités partagées. Désarmer le béton, c’est aussi désarmer les imaginaires de maîtrise, de conquête et d’universalité qui lui ont donné forme.

➤ Lire aussi | Le retour à la terre des bétonneurs・Aldo Poste (2020)

En définitive, Désarmer le béton, ré-habiter la terre s’impose comme un ouvrage précieux et dense, tant par la richesse de ses matériaux empiriques que par ses références théoriques. Il articule finement critique matérielle, analyse politique et attention aux pratiques ordinaires du bâtir. En dialoguant habilement avec de nombreux travaux récents sur le sujet5, Léa Hobson montre que le béton relève d’une infrastructure mentale, sociale et matérielle qui organise la production de l’espace, invisibilise ses chaînes extractives et dépolitise ses violences. En réinscrivant le bâti dans ses conditions écologiques, sociales et historiques, elle contribue à déplacer la critique architecturale vers une écologie politique des matériaux.

Car tout projet anti- ou post-capitaliste se joue dans sa capacité à affronter l’héritage matériel du productivisme, non pour le prolonger sous d’autres couleurs, mais pour apprendre enfin à le défaire.

Si l’ouvrage s’inscrit principalement dans un champ francophone, ce que l’on peut éventuellement regretter, il pourrait néanmoins ouvrir une question décisive : comment cartographier, de manière multiscalaire, les géographies du béton, ses régimes d’extraction, ses imaginaires et ses effets différenciés sur les territoires et les corps ? Cette question appelle, dans le prolongement critique du livre, à penser ces géographies sans céder à une idéalisation du local ni à un repli communautaire. Car si les luttes bretonnes, normandes, ardéchoises, haut-saônoises ou encore euréliennes, et les expérimentations territoriales qu’elles portent, constituent des foyers essentiels de résistance, d’invention et de politisation des pratiques constructives, elles ne sauraient à elles seules répondre à l’ampleur d’un système productif désormais pleinement mondialisé. C’est également dans la mise en relation de ces expériences, à l’échelle européenne voire planétaire, que se joue une part décisive de la transformation à venir.

Si une partie du continent européen est aujourd’hui marquée par la saturation, la démolition-reconstruction ou l’accumulation d’infrastructures, d’autres régions du monde, en particulier en Asie et en Afrique, connaissent une phase d’expansion spatiale et urbaine massive, appelée à engloutir, dans les décennies à venir, des volumes de granulat sans précédent, soit autant de trous dans les paysages et de processus d’artificialisation qui les accompagnent. Dès lors, l’enjeu consiste à mettre en dialogue ces initiatives au-delà des frontières nationales et continentales, afin de tisser patiemment des solidarités translocales. Celles-ci doivent permettre d’articuler savoirs situés, pratiques constructives alternatives et luttes écologiques, pour penser collectivement ce que pourrait signifier habiter et bâtir autrement dans un monde déjà profondément façonné par le béton. Car tout projet anti- ou post-capitaliste se joue dans sa capacité à affronter l’héritage matériel du productivisme, non pour le prolonger sous d’autres couleurs, mais pour apprendre enfin à le défaire.

Image d’accueil : Photo de Francisco Andreotti sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Terme que l’on retrouvait également dans l’ouvrage Béton : enquête en sables mouvants de Claude Baechtold, Alia Bengana et Antoine Maréchal, Les Presses de la Cité (2024), p. 64.

- Léon Baca, « Accusé Lafarge : on n’oublie pas ». Terrestres, décembre 2025

- Article écrit par Fabrice Arfi dans Médiapart le 10 décembre 2025 : « Procès Lafarge : “C’est dans ce moment précis, au Bataclan, que des décisions économiques abstraites deviennent des tirs sur des corps” ».

- Mathias Rollot souligne ainsi l’angle mort persistant d’une critique architecturale qui continue de commenter « les formes, les fonctions et les symboliques architecturales » à partir de « filtres entièrement disciplinaires », tout en se préoccupant « si peu de la manière dont tout ceci impacte concrètement les écosystèmes » (Rollot, 2024, p. 50). De son côté, Philippe Simay alerte sur « le risque évident à réduire le champ de compétences de l’architecte à la seule conception spatiale », au prix d’un oubli des « dimensions sociales et écologiques des conditions matérielles du projet » (Simay, 2024, p. 15), et décrit une profession ayant « intériorisé les impératifs d’optimisation » pour se mettre « au service du productivisme et de la société du gâchis » (ibid., p. 16). C’est précisément cette abstraction du projet que Léa Hobson rend lisible à travers l’hégémonie du béton : plus qu’un simple matériau, celui-ci apparaît comme une infrastructure mentale et organisationnelle qui rend possible l’industrialisation du bâti tout en invisibilisant les chaînes extractives, les savoir-faire, les corps et les territoires mobilisés. En ce sens, son analyse prolonge l’appel de Philippe Simay à « relier les montagnes aux trous, les fosses aux gratte-ciels » (ibid., p. 39), tout en rejoignant la volonté de Mathias Rollot de décoloniser l’architecture en s’attaquant non seulement à ses récits, mais aux structures mentales et matérielles qui la constituent (Rollot, 2024, p. 63). L’enjeu est de transformer radicalement ce que bâtir signifie, en réinscrivant l’acte architectural dans des relations situées, écologiques et politiques avec le monde vivant.

- À ce sujet, consulter la recension de François Jarrige Le béton, matériau extraterrestre publié dans la revue Terrestres (septembre 2024), où sont mis en dialogue quatre ouvrages majeurs sur le béton : Alia Bengana, Claude Baechtold, Antoine Maréchal, (2024). Béton. Enquête en sables mouvants, Presses de la cité ; Armelle Choplin, (2020). Matière Grise de l’urbain. La vie du ciment en Afrique, MétisPresses ; Anselm Jappe, (2020). Béton. Arme de construction massive du capitalisme, L’échappée ; Nelo Magalhães, (2024). Accumuler du béton, tracer des routes. Une histoire environnementale des grandes infrastructures, La Fabrique.

L’article Made in ruines : en finir avec l’hégémonie du béton est apparu en premier sur Terrestres.

05.02.2026 à 18:45

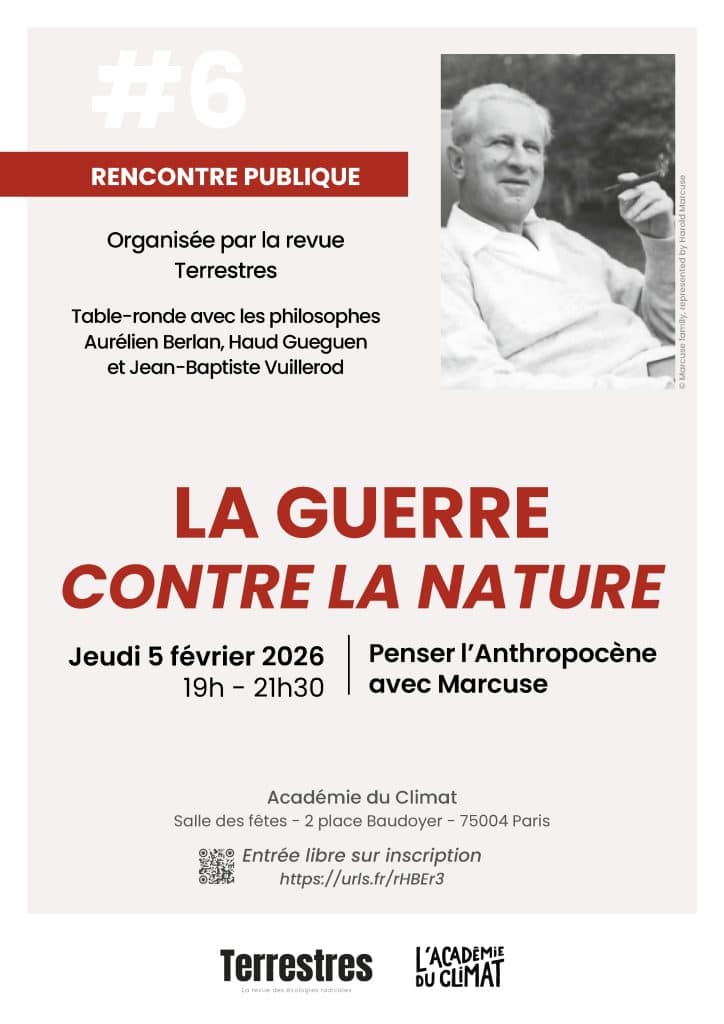

La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse

La rédaction de Terrestres

Souhaitable, la réindustrialisation ? Déroutées par la course impériale à la puissance, les élites ultralibérales chantent le retour de l'industrie en Europe. Et si on réfléchissait plutôt à la dynamique technologique incontrôlable et à ses effets de domination ? Pour cette sixième rencontre Terrestres, retour sur la pensée du philosophe Herbert Marcuse.

L’article La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (2675 mots)

Temps de lecture : 5 minutes

Table-ronde le jeudi 5 février avec les philosophes Aurélien Berlan, Haud Gueguen et Jean-Baptiste Vuillerod. Une rencontre organisée par Terrestres à l’Académie du Climat à Paris (19h00-21h30). Entrée libre ! Inscription souhaitée ici.

Vous pouvez aussi suivre les rencontres Terrestres en direct le soir de l’évènement ou bien les écouter tranquillement en différé, grâce à notre partenariat avec la radio associative ∏node.

Qui connaît encore le philosophe allemand Herbert Marcuse (1898-1979) ? À la mort de celui-ci, André Gorz, figure de l’écologie politique alors en pleine ébullition, lui rend hommage : « Nous sommes tous enfants de Marcuse ». Peut-on lire cette formule comme une invitation à voir dans Marcuse un intellectuel qui a contribué à nourrir le fond théorique et politique de l’écologie politique ?

Cette sixième Rencontre Terrestres explorera cette hypothèse en revenant sur son œuvre, relue à l’aune de l’effondrement écologique et de notre dépendance extrême aux technologies. Dès 1955, alors que l’enchantement par la consommation de masse domine, Marcuse développe depuis les États-Unis une critique du consumérisme et du type d’être humain qu’il produit.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Dans Éros et civilisation (1955) et L’homme unidimensionnel (1964), Marcuse analyse la nature de la technologie moderne afin de comprendre dans quelle mesure elle participe d’un projet politique et capitaliste de domination. Cet examen le conduit à développer des thèses ambivalentes, voire contradictoires : il perçoit à la fois le caractère aliénant du pouvoir technologique, mais également ses potentialités émancipatrices dans l’optique d’une révolution permettant une réappropriation de l’infrastructure du capitalisme industriel. Dans ces conditions, comment hériter de Marcuse ? Comment actualiser les chantiers théoriques et politiques qu’il a ouverts ? Comment le lire à l’heure de la prédation généralisée et de l’emballement technologique et climatique ?

Dans un colloque intitulé « Écologie et révolution » et organisé à Paris par André Gorz en 1972, Marcuse proposait de voir dans la « guerre contre la nature » le phénomène central pour analyser le capitalisme dans sa contradiction avec les écosystèmes et les milieux de vie. À l’heure de la catastrophe écologique, il est urgent de redécouvrir les leçons stratégiques de cet auteur en vue de s’atteler à la grande tâche politique qui demeure plus que jamais la nôtre : en finir avec le productivisme et les formes de subjectivité qui en soutiennent la destructivité.

La rencontre abordera les thèmes suivants :

1/ Pourquoi relire Marcuse aujourd’hui ? Les intervenant·es nous parleront de leur intérêt pour cette œuvre et analyseront le renouveau éditorial qu’il suscite dans divers pays.

2/ Retour sur le contexte de l’écriture de l’œuvre de Marcuse : rappel biographique ; brève présentation de la théorie critique de l’Ecole de Francfort et de son rapport à Theodor W. Adorno-Max Horkheimer ; engagement politique de Marcuse aux côtés des mouvements de jeunesse des années 1960-1970 et découverte de la question écologique.

3/ Discussion autour du diagnostic de Marcuse sur la technologie moderne : quelle est la nature de l’ordre socio-technique produit par la dynamique de rationalisation et d’industrialisation ? Comment le travail, l’ordre politique et les sujets sont-ils façonnés par le développement continu des forces productives ? Comment penser avec Marcuse une transformation du travail et des techniques, au service de l’émancipation et de l’autonomie ?

4/ Analyse de la pensée écologique de Marcuse : son élaboration théorique se fait en lien étroit avec une réflexion sur le féminisme, l’anticolonialisme et l’anti-autoritarisme, dans la mesure où il s’agit à chaque fois de mettre au jour une dimension spécifique de la domination capitaliste. Penser l’Anthropocène et le Capitalocène avec Marcuse signifie qu’une écologie politique conséquente est nécessairement anticapitaliste, féministe et anticoloniale.

5/ Comment articuler une critique du mode de production capitaliste et une critique de la modernité fondée sur un partage du monde où les êtres et les choses sont hiérarchisés selon la distinction nature/culture ? On fera ici dialoguer Marcuse avec les critiques contemporaines de la nature et du naturalisme (Descola, Latour) : le philosophe allemand défendait une approche où l’idée de nature, réélaborée dans le sillage de Marx, offre un point d’appui essentiel pour appréhender et penser la domination sociale et capitaliste de la nature. Dans cette perspective, le concept de nature est indépassable ; c’est le fondement à partir duquel on peut critiquer à la fois la modernité et le capitalisme.

Le jeudi 5 février 2026, de 19h00 – 21h30, à l’Académie du Climat – Salle des mariages – 2 place Baudoyer – 75004 Paris.

Entrée libre ! Inscription souhaitée ici.

Intervenant·es :

Aurélien Berlan est maître de conférence au département de sciences économiques et gestion de l’Université Toulouse 2 – Jean Jaurès. Il a contribué aux écrits du Groupe Marcuse (De la misère humaine en milieu publicitaire, La Découverte, 2004 ; La Liberté dans le coma, La Lenteur, 2013). Il a publié un essai sur la critique de la modernité industrielle par les sociologues allemands : La Fabrique des derniers hommes (La Découverte, 2012), et une théorie de la liberté articulée au féminisme de la subsistance : Terre et liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance (La Lenteur, 2021).

Il a notamment écrit dans Terrestres : Autonomie : l’imaginaire révolutionnaire de la subsistance et Snowden, Constant et le sens de la liberté à l’heure du désastre.

Haud Guéguen est maîtresse de conférences en philosophie au Conservatoire national des arts et métiers. Ses travaux portent sur les sciences humaines et sociales du possible et sur l’histoire du néolibéralisme. Elle a notamment publié Herbert Marcuse. Face au néofascisme (Paris, Amsterdam, 2025) ; avec Pierre Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvêtre : Le Choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme (Lux, 2021), et avec Laurent Jeanpierre : La Perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire (La Découverte, 2022).

Elle a notamment écrit dans Terrestres : Désirer après le capitalisme.

Jean-Baptiste Vuillerod est agrégé et docteur en philosophie. Ses travaux portent sur la philosophie de Hegel et ses réceptions dans les pensées critiques contemporaines : la philosophie française des années 1960, l’École de Francfort, les théories féministes, l’écologie politique. Il a notamment écrit Theodor W. Adorno : La domination de la nature (Amsterdam, 2021).

Il a écrit dans Terrestres : L’héritage de la Dialectique de la raison chez les écoféministes.

Pour écouter les anciennes Rencontres Terrestres, c’est ici.

Photo d’ouverture : Herbert Marcuse with his then UC San Diego graduate student Angela Davis, 1969. Crédits : Monoskop.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse est apparu en premier sur Terrestres.

31.01.2026 à 13:15

Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France

Stéphane Tonnelat

Une balade naturaliste au nord du Grand Paris, parmi les fauvettes et les églantiers, ça vous dit ? Dans son livre “Sauver les terres agricoles”, l’ethnologue Stéphane Tonnelat raconte la lutte du Collectif pour le Triangle de Gonesse contre l’artificialisation des terres agricoles en général et le mégaprojet EuropaCity en particulier. Extrait.

L’article Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (6667 mots)

Temps de lecture : 15 minutes

Extrait du livre de Stéphane Tonnelat Sauver les terres agricoles, paru en 2026 aux éditions du Seuil dans la collection « Écocène ». Retrouvez une présentation dessinée par Yug du récit de l’enquête de Stéphane de Tonnelat ici (2024).

Scène 12 : « Un grenier pour les oiseaux ». Où l’on découvre la biodiversité, un milieu complexe, à la fois agricole et sauvage, une écologie bâtie sur les ruines d’une économie industrielle. Bienvenue dans l’Anthropocène !1

Une visite naturaliste

Quand j’arrive à 9 heures ce samedi 25 mai 2019, sous un ciel gris blanc, une semaine après la troisième fête des terres de Gonesse, Georges le naturaliste patiente à la barrière agricole. C’est un homme d’une cinquantaine d’années avec des cheveux raides en mèches rabattues qui lui donnent un air réservé. Mais son visage s’anime lorsqu’il sourit d’un air entendu, comme s’il était au courant d’un scoop : « J’ai eu le temps de faire un tour et j’ai entendu un oiseau intéressant, une tourterelle des bois ! On n’entend pas la même chose à l’aller et au retour, il faut vraiment prendre son temps. »

Pendant que nous attendons les autres, il repère un gravelot en vol. C’est un oiseau limicole. Le nom vient du limon, c’est-à-dire qu’il habite les vasières. Il vit habituellement au bord de rivières pourvues de bancs de sable, des rivières aux cours non contrôlés. Mais les terrains vagues peuvent lui servir de remplacement, dit-il en pointant derrière la palissade. Jeanne arrive à pied. C’est une des quelques militantes qui habite Gonesse, investie aussi dans la lutte contre la chasse et l’exploitation des animaux d’élevage. Elle nous annonce essoufflée que l’hôtel de la Patte d’Oie a été rasé. Les travaux de démolition avancent sur les bords du Triangle. Les bâtiments ont d’abord été expropriés au nom de l’intérêt général, puis abandonnés aux éléments, leur toit enlevé pour empêcher toute occupation et accélérer le pourrissement. Aujourd’hui, le nettoyage commence. La friche serait-elle mûre pour la rénovation ? Georges n’est pas d’accord. Elle grouille de vie !

Denis et Béatrice nous rejoignent. Nous commençons à marcher sur le chemin de la justice vers le petit terrain où nous nous retrouvons les dimanches. Mais Georges nous arrête pour nous faire admirer une haie : « Les buissons d’églantiers et de cornouillers sanguins ne sont pas plantés en ligne. Ils sont arrivés de façon naturelle, disséminés par les oiseaux. Les étourneaux, les grives et les merles mangent les graines au printemps, les rejettent et elles germent au printemps suivant. Ces oiseaux créent le milieu pour d’autres espèces d’oiseaux qui vont nicher dans les buissons. Il faut huit à dix ans pour que le cycle soit bouclé. »

Pour Georges, nous avons là une magnifique haie adulte. Pour moi, elle vient d’apparaître. Une autre espèce endémique est le merisier ou cerisier des oiseaux. Les stries horizontales sur le tronc montrent que c’est un spécimen âgé. Les églantiers à fleurs roses sont des rosiers sauvages. Les fleurs n’ont que cinq pétales. Les fruits s’appellent cynorhodons. Dans mon enfance, on s’en servait pour faire du poil à gratter. On peut aussi en faire des confitures. Les buissons les plus nombreux sont les cornouillers sanguins. Les rameaux sont rouges sous la lumière. Ils produisent énormément de fleurs et leurs fruits sont très consommés par les oiseaux. Ils ont les feuilles opposées et non pas alternes comme les saules, communs dans le Triangle.

Georges insiste sur un point qu’il nous répétera de différentes manières : il apprécie les haies naturelles et n’aime pas les espèces plantées par les humains, particulièrement si elles ne sont pas du coin. Les peupliers d’Italie le long du chemin sont bien alignés, preuve qu’ils ont été plantés. Cela dit, les pics en ont besoin pour se nourrir d’insectes mangeurs de bois et ils servent de perchoirs : « Les haies spontanées nous parlent. Elles nous donnent des informations sur les sols et sur les oiseaux. Les haies plantées ne parlent pas. »

Je commence à comprendre la distinction entre indigène et étranger. Il ne s’agit pas tant de distinguer les plantes rudérales des invasives que de différencier celles qui se sont implantées toutes seules de celles qui n’ont pas eu le choix, plantées de la main de l’homme. Les premières choisissent leur environnement et c’est ainsi que, si l’on connaît leurs préférences, elles en viennent à nous parler2. Les autres n’ont pas eu voix au chapitre.

Au tournant, devant les palissades de la friche de l’entreprise de traitement de déchets polluants dont le bâtiment a été récemment détruit, Georges s’exclame de dépit en voyant les genêts en fleurs et les oliviers de bohème sur la butte qui nous fait face. « Ce sont des espèces d’ornementation typiques de bords de route ! » Juste derrière passe la voie rapide qui coupe le Triangle. Mais ces espèces peuvent aussi être diffusées par les oiseaux, auquel cas elles retrouvent un peu de leur agentivité3. C’est un endroit où personne ne s’arrête habituellement. Les oiseaux, en revanche, y sont nombreux. Leurs chants se mêlent au bruit des avions qui nous survolent toutes les deux minutes. Georges nous les pointe successivement.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Une linotte mélodieuse, dont le nom vient du lin qu’elle mangerait de préférence, est perchée dans un églantier. Elle appartient à la famille des fringilles. Son bec est très court et conique, fait pour broyer des graines. Georges sort son vieux guide Peterson des oiseaux de France et d’Europe pour nous en montrer une reproduction. Il l’aime bien, son guide, car il présente tous les oiseaux de la même famille sur une page. La linotte mâle a la poitrine rouge. Elle fréquente les zones buissonnantes découvertes, comme la butte que nous regardons. Ainsi, comme les haies, les oiseaux nous parlent. Ils sont pris dans le même babillage qui constitue le milieu4.

Je lui demande si c’est une espèce protégée. Cela pourrait nous aider dans le procès qui nous oppose à la Société du Grand Paris, qui menace de commencer les travaux de la ligne 17 Nord dans les champs du Triangle. Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a donné deux avis négatifs successifs en réponse à leur étude d’impact qui sollicite une dérogation pour détruire des spécimens de 17 espèces d’oiseaux. Nos observations pourraient aider Maxime, le juriste de France nature environnement, désigné par le groupe juridique pour porter ce recours. Mais Georges n’aime pas les listes d’espèces protégées. Elles n’ont pas beaucoup de sens pour lui : « Je trouve la linotte intéressante ici, car on est à côté d’une zone urbanisée. Mais dans les études d’impact, ils ne font attention qu’à la rareté. »

Pour lui, l’important n’est pas qu’une espèce d’oiseaux soit inscrite sur une liste, mais qu’elle soit présente dans un milieu improbable. Il défend la protection d’une « nature ordinaire5 » composée d’espèces communes typiques des zones périurbaines, comme ces friches agricoles et industrielles, si près de l’agglomération. Banale, cette nature est aussi menacée que celle considérée comme plus exceptionnelle et ne fait pas l’objet de protection.

On entend une fauvette, commune ici, nous dit-il, car elle aime les zones buissonnantes et ensoleillées. Un hypolaïs polyglotte le ravit. Il nous aide à le repérer avec les jumelles. Il imite les cris des autres oiseaux au début de son chant. Mais à sa façon de répéter le motif, on entend bien que ce n’est pas une linotte. On ne trouve pas l’hypolaïs dans les jardins publics. Cette « fauvette » aime les tiges dégagées pour chanter, comme celle-ci, perchée au sommet d’un arbuste6. Elle est plutôt brune avec des taches claires sur le ventre et le cou. Un accenteur mouchet se perche en haut d’un olivier de bohème pour chanter. Celui-là est plus courant. On le voit dans Paris. Dois-je comprendre que cet oiseau et cet arbre sont moins remarquables, qu’ils ne nous parlent pas autant ?

Nous apercevons une fauvette grisette, au gré de ses courts vols entre les branches. Elle est repérable à sa chorégraphie. Elle vole en suivant une ligne mélodique qui monte, puis redescend, associant le geste à la parole. Les phrases sont appelées strophes, comme si les oiseaux nous chantaient des poèmes7.

Plus avant dans le chemin, Georges repère un chardonneret. Son nom vient du chardon qui serait son régime préféré. Mais ce n’est qu’indicatif, comme la linotte. C’est la première nichée. Il pointe le parent qui nourrit le jeune avec des graines de saule fragile. À côté, un saule cendré. Ces deux espèces indiquent de l’humidité dans le sol. Les saules font des pieds mâles et des pieds femelles. Le saule Marsault, aussi présent, est moins exigeant. Ses feuilles sont plus larges et duveteuses en dessous. Il est intéressant, car il attire les abeilles au printemps.

Naturel ou artificiel ?

Au-dessus de ce bouquet de saules, Denis remarque les cheminées de dégazage du talus, résidu de la construction de la voie rapide. Les travaux remontent au début des années 1990. Les ouvriers sont tombés sur une grande poche de déchets polluants, probablement déposés par l’entreprise de « retraitement » devant laquelle nous sommes passés il y a quelques minutes. Ils l’ont excavée et transformée en deux buttes, de part et d’autre de la voie. La base de données Basol indique que 40 000 m3 de déchets non contrôlés surmontant 20 000 m3 de terres polluées ont été mis au jour sur une surface de deux hectares. C’est un des « points noirs » de Gonesse, une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) depuis 1994 à cause des composés organiques volatiles et du benzène dont l’origine reste inconnue8. Denis pointe un morceau de bâche noire mise à jour, ce qu’on appelle une « géomembrane ». Elle n’est recouverte que de 15 à 20 centimètres de terre végétale. Dessous, les gravats et les déchets toxiques ne sont pas censés recevoir l’eau de pluie qui ruisselle sur la bâche et nourrit les saules au bord du chemin. Les travaux de la route et l’enfouissement des déchets ont fabriqué une zone humide dans laquelle les saules se sont installés. Cette haie nous parle non seulement de la nature, mais aussi des travaux de l’homme auxquels elle s’est adaptée. La confusion entre naturel et artificiel grandit dans mon esprit.

Cette observation me fait questionner la division que Georges entretient entre les espèces indigènes plantées par les oiseaux et celles apportées par l’homme. Il me semble que dans le cas ci-dessus, la distinction est difficile à maintenir. Certaines espèces comme l’olivier de bohème sont importées comme ornementation, mais on voit bien qu’aujourd’hui, elle s’est replantée toute seule avec l’aide des oiseaux et s’est intégrée à la flore locale. À l’inverse, les saules qui se plantent tout seuls bénéficient de l’humidité apportée par la bâche isolante d’un tas de déchets toxiques installé par une voie rapide. Lequel est le plus naturel ?

« Une troisième nature »

J’aurais tendance à voir ce paysage comme un résidu sur lequel de nouvelles ambitions se projettent aujourd’hui. Ces ruines industrielles et agricoles deviennent une opportunité foncière pour un projet qui cherche à minorer la biodiversité qui a grandi dans les marges des cultures et des aménagements routiers. Cela me fait penser au champignon Matsutake d’Anna Tsing9, qui ne pousse que dans les forêts ravagées par l’exploitation industrielle. Bien sûr, ce n’est pas tout à fait similaire. Mais on est bien dans une friche de l’aménagement, une zone d’aménagement différé depuis 1994, qui a conservé une activité marginale agricole, mais aussi d’industrie polluante et de squats divers et variés, y compris par les plantes. Cette friche a construit sa propre diversité, une nature ordinaire « interstitielle » au sens de Pierre Sansot10, ce que Anna Tsing appelle une « troisième nature », ou « écologie férale » : « Par féral, on entend ici une situation dans laquelle une entité, élevée et transformée par un projet humain d’infrastructure, poursuit une trajectoire au-delà du contrôle humain11. »

Plutôt que de retrouver des haies antiques, Georges prend ce paysage comme il est, un mélange de développement et de désinvestissement urbain avec ses haies mixtes, en quelque sorte ré-ensauvagées. Il faut dire qu’on est servi par les infrastructures avec deux autoroutes, deux aéroports et trois centres commerciaux. Il est occupé par une agriculture industrielle en instance d’expulsion depuis vingt-cinq ans. Ces équipements et ces pratiques en ont fait une zone oubliée de la plupart des habitants.

➤ Lire aussi | Devant l’anéantissement du vivant, des naturalistes entrent en rébellion・Les naturalistes des terres (2023)

Lutter contre l’aliénation du vivant

De l’autre côté du chemin, Georges remarque une plante invasive, le buddleia, souvent appelée « arbre à papillons ». Elle vient de Chine (comme le groupe Wanda, partenaire d’Auchan dans le projet EuropaCity, je ne peux m’empêcher de penser à cette connexion). Elle pousse bien dans les friches, mais dès que la terre devient plus riche, elle se fait doubler, ce qui fait que sa présence reste limitée. Ce côté du chemin est marqué par une levée de terre, constituée de gravats mêlés à des déchets plastiques. Nous l’escaladons et dans le creux derrière, nous découvrons un dense taillis de saules variés et de merisiers : une nouvelle zone humide créée incidemment par l’homme. Elle ne figure pas à l’inventaire de l’étude d’impact de la ligne 17 Nord qui ne considère que les zones naturellement humides, quel que soit le sens de cette nature. Mais elle y figure comme « zone d’évitement. » Les aménageurs sont censés prendre des mesures, imposées par le code de l’environnement, pour limiter la perte de biodiversité. La première, celle à privilégier, est l’évitement. Cela signifie que les travaux ne devront pas toucher cette zone qui devient une forme de mini réserve naturelle. Le problème est que cette zone sera peut-être évitée par les travaux du métro, mais elle ne le sera pas par ceux de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) servie par la gare à venir. À quoi sert une zone d’évitement dont on sait qu’elle sera bâtie ? Au tribunal, les avocats de la SGP nous diront que ce sera aux aménageurs de la zone, qui viendront après le métro, de prévoir des mesures de réduction de l’impact et, si la zone est détruite, de compensation. Évitement, réduction et compensation, dans cet ordre, sont les trois mesures imposées. Dans la pratique, la plupart des aménageurs vont directement à la compensation, car elle leur laisse plus de place pour construire sans contrainte. Pour Georges la compensation n’a aucun sens12. Elle sépare une espèce de son milieu pour la réintroduire ailleurs. Là-bas, dans cette réserve, elle ne peut parler, car elle est sortie de l’enchevêtrement (Anna Tsing utilise le mot anglais entanglement) qui animait sa vie. Elle est aliénée dans un sens non seulement économique, car elle sert de ressource pour l’investissement, mais aussi dans un sens écologique, car elle sert de justification à la destruction de son milieu d’origine : « L’aliénation rend l’enchevêtrement de la vie et de l’espace inutile. Le rêve de l’aliénation inspire les transformations du paysage, seul un actif dégagé du reste compte ; tout le reste devient mauvaises herbes ou déchets13. »

La lecture de Tsing m’aide à comprendre le monde contre lequel se mobilise Georges. L’aliénation n’est pas une conséquence des projets d’urbanisation, mais un projet de société. Il consiste à faire du moindre aspect de la vie un élément isolé, catégorisable et quantifiable, pertinent parce que destiné à un type préétabli d’utilisation ou d’investissement, mais qui ne compte plus pour rien sorti de cette logique de valorisation14. Pour Tsing, ce projet de société ne produit que des ruines, comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, dans laquelle une « écologie férale » peut ressurgir. Alors pourquoi se mobiliser si la nature finit toujours par revenir. Peut-être parce qu’à force d’hubris, ces infrastructures, comme la ligne 17 et EuropaCity, finiront par annihiler les conditions de notre propre survivance ? Non seulement nous perdrions une occasion de nous nourrir localement et de tisser des solidarités, mais en plus, à force de tout segmenter pour les besoins du marché, la féralité résurgente pourrait devenir mortifère15, à l’image de virus déterrés par les travaux, ou de ces daturas, plantes toxiques qui poussent sous les maïs du Triangle et peuvent finir dans l’ensilage destiné à nourrir les animaux d’élevage.

Un grenier continu

Au bord du chemin, nous admirons un magnifique bouillon-blanc avec ses grandes feuilles duveteuses. Ses fleurs sont très appréciées des abeilles. La potentille a des fleurs jaunes qui la font ressembler à des boutons d’or. Quelques coquelicots sont sortis dans la haie, tandis qu’aucun de ceux que nous avons plantés dans le jardin, en réponse à l’appel « Nous voulons des coquelicots » de Fabrice Nicolino, n’a daigné pousser. Georges remarque une aubépine qui le ravit, car, explique-t-il : « Avec les églantiers et les cornouillers sanguins, elle participe à une succession de floraisons et de graines qui peuvent nourrir les oiseaux du printemps à l’été. Elles accueillent des espèces migratrices qui n’arrivent pas à la même période. C’est un grenier continu. »

Je suis frappé par cette expression de « grenier continu. » D’un seul coup, le Triangle n’est plus seulement un grenier pour nous les humains, mais aussi pour les oiseaux. Les deux seraient-ils compatibles ? C’est peut-être ce que nous dit cette visite.

Georges et moi traversons un grand champ de blé. Les épis sont déjà bien formés alors que les tiges ne sont pas encore hautes. M. Étienne nous avait parlé de produit raccourcisseur pour prévenir le risque qu’ils se fassent coucher par une grosse pluie ou par des nuages d’étourneaux. Georges préfère les blés au maïs. Ils montent plus vite et offrent un couvert où des oiseaux peuvent nicher dès la fin du printemps. Nous entendons de nombreux cris d’alouettes et de bergeronnettes. Nous en apercevons quelques-unes voler furtivement sous le niveau des épis. Les traces des pneus du tracteur sont espacées de 36 mètres, la largeur du diffuseur d’intrants du tracteur du fils de M. Étienne qui vient de contracter un prêt de 220 000 euros pour acheter cet engin adapté aux très grandes surfaces, comme ce champ cultivé maintenant pour l’ensemble des exploitants du Triangle. Les traces offrent des sentiers tout à fait praticables. Le poids de l’engin, autour de 15 tonnes, compacte le sol et empêche toute repousse.

Nous avons la chance d’observer une bergeronnette printanière perchée sur un blé à peine plus haut que les autres. Elle est à une dizaine de mètres et, à la jumelle, nous la voyons très bien. Son ventre est jaune canari. C’est un mâle. Nous sommes saisis par cette tache de lumière qui ne nous prête pas attention. Nous échangeons des sourires complices. Les blés aussi nous parlent ! Ils sont greniers pour nous comme pour ces oiseaux. Les deux sont compatibles, ce qui me rassure.

De nouvelles raisons de se mobiliser

Je demande à Georges comment il a découvert le Triangle. Il était à un dîner où Étienne, l’avocat du Collectif, était invité et leur a expliqué qu’il défendait ces terres. Ça l’a rendu curieux. Il est venu une première fois, dans le nord du Triangle, puis à la fête la semaine dernière, où je l’ai rencontré.

– Et qu’est-ce que tu fais dans la vie ?

– Je fais des études de terrain comme ici, pour des associations. Mais je refuse de travailler pour des bureaux d’études qui ne s’intéressent qu’à la rareté.

– Ce ne doit pas être facile de gagner ta vie avec les associations…

– Oui, c’est vrai.

Il n’élabore pas. J’ai l’impression qu’il vit de peu. Ses vêtements sont modestes. Je me dis qu’il est fidèle à ses idéaux et j’admire sa détermination à rester du côté du vivant ordinaire, celui qui ne rapporte pas d’argent, mais qui nous lie dans un enchevêtrement résistant à la marchandisation. Je lui dis que ce serait bien de dresser un inventaire qu’on pourrait comparer aux études d’impact. Le Collectif serait sûrement prêt à payer. Quinze jours plus tard, il enverra un premier inventaire qui ravira les militants. Beaucoup d’entre nous découvrent alors une nouvelle perspective sur le Triangle. Le site est plus habité que nous le croyions. Il grouille de formes de vie inconnues de la plupart d’entre nous, qui nous parlent de ce milieu et nous montrent sa nature à la fois ordinaire et connectée. Il nous montre la possibilité d’un monde fait de relations dans lesquelles nous serions pris, par opposition à celui des promoteurs qui m’apparaît maintenant comme une entreprise d’aliénation. Celles et ceux à qui cela parle ont de nouvelles raisons de s’opposer au capitalisme commercial spéculatif d’EuropaCity et à l’artificialisation des terres.

➤ Lire aussi | Sauvages, naturelles, vivantes, en libre évolution… quels mots pour déprendre la terre ?・Marine Fauché · Virginie Maris · Clara Poirier (2022)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous., Seuil, « Points », 2016.

- David G. Haskell, Écoute l’arbre et la feuille, Paris, Flammarion, 2017.

- Vanessa Manceron, « Exil ou agentivité ? Ce que l’anthropologie fabrique avec les animaux », L’Année sociologique, vol. 66, no 2, 2016, p. 279-298.

- Jakob Von Uexküll, Mondes animaux et monde humain et théorie de la signification, Paris, Denoël, 1984.

- Laurent Godet, « La « nature ordinaire » dans le monde occidental », L’Espace géographique, tome 39, no 4, 2010, p. 295-308.

- Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Arles, Actes Sud, « Mondes sauvages », 2019.

- Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux, Paris, José Corti, 2022.

- Autorité environnementale, « Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gonesse (95) », 26 avril 2017, p. 17-18.

- Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World : On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2015.

- Pierre Sansot, « Pour une esthétique des paysages ordinaires », Ethnologie française, no 3, 1989, p. 239-244.

- Anna Lowenhaupt Tsing, « La vie plus qu’humaine », Terrestres, 26 mai 2019.

- Gilles J. Martin, « La compensation écologique : de la clandestinité honteuse à l’affichage mal assumé », Revue juridique de l’environnement, vol. 41, no 4, 2016, p. 601-616 ; Marthe Lucas, « Regards sur le contentieux français relatif aux mesures compensatoires : quarante ans d’attentes, de déceptions et d’espoirs portés par la jurisprudence », Natures Sciences Sociétés, vol. 26, no 2, 2018, p. 193-202.

- Anna Tsing, The Mushroom at the End of the World…, op. cit., p. 5.

- Laura Centemeri, « Reframing problems of incommensurability in environmental conflicts through pragmatic sociology : From value pluralism to the plurality of modes of engagement with the environment », Environmental values, vol. 24, no 3, 2015, p. 299-320.

- Anna Lowenhaupt Tsing, Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou, Notre nouvelle nature. Guide de terrain de l’Anthropocène, Paris, Seuil, « Écocène », 2025.

L’article Haies, champs de blé et mégaprojet en Ile-de-France est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview