22.01.2026 à 19:34

“Votre cloud, notre fournaise”: résister à la dématérialisation depuis Marseille

Stéphane Lalut

Derrière le monde des marchandises, il y a les arrière-mondes de la production ou du transport. Derrière les écrans, il y a une énorme infrastructure matérielle et physique. Et derrière les clouds, il y a les indispensables data centers, qui prolifèrent en avalant l’espace et l’électricité. À Marseille, assaillie par les câbles, la résistance s’organise.

L’article “Votre cloud, notre fournaise”: résister à la dématérialisation depuis Marseille est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4465 mots)

Temps de lecture : 8 minutes

Marseille. Porte d’Aix. Mars 2024.

Une cinquantaine de corps — femmes, hommes, enfants — figés devant un chantier.

Des banderoles tendues entre deux barrières métalliques : « Pas de cloud sans béton », « Nos quartiers ne sont pas vos serveurs ».

Dans les journaux, silence. Ou presque.

Dans les rues, colère.

Le cube de béton en construction derrière les grilles n’a rien de virtuel. Il est massif, épais, hérissé de gaines d’aération. Il avalera bientôt l’équivalent électrique de 30 000 foyers. Dans une ville où un quart des habitants vit sous le seuil de pauvreté.

Fatima, 62 ans, désigne les fenêtres de son appartement, à cinquante mètres :

« L’été dernier, on dormait plus. Le bruit des groupes électrogènes, la chaleur qui montait du bitume… Et maintenant, ils nous disent que c’est le progrès. Trois emplois, des vigiles, et le reste ? »

« Votre cloud, notre fournaise. »

Ce qui se joue ici n’est pas une exception. C’est un condensé — de ce que la novlangue numérique cherche à dissoudre : les résistances, les conflits, les corps, les lieux.

Derrière les mots — cloud, virtualisation, immatériel —, il y a des serveurs qui chauffent, des camions qui passent, des transformateurs qui vrombissent, des métaux qui s’arrachent.

Il faut reprendre depuis le sol. Depuis l’endroit exact où l’on vit. C’est cela, partir des luttes situées : non pas appliquer une théorie au réel, mais laisser le réel produire ses propres catégories.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Marseille, point d’impact

Pourquoi Marseille ?

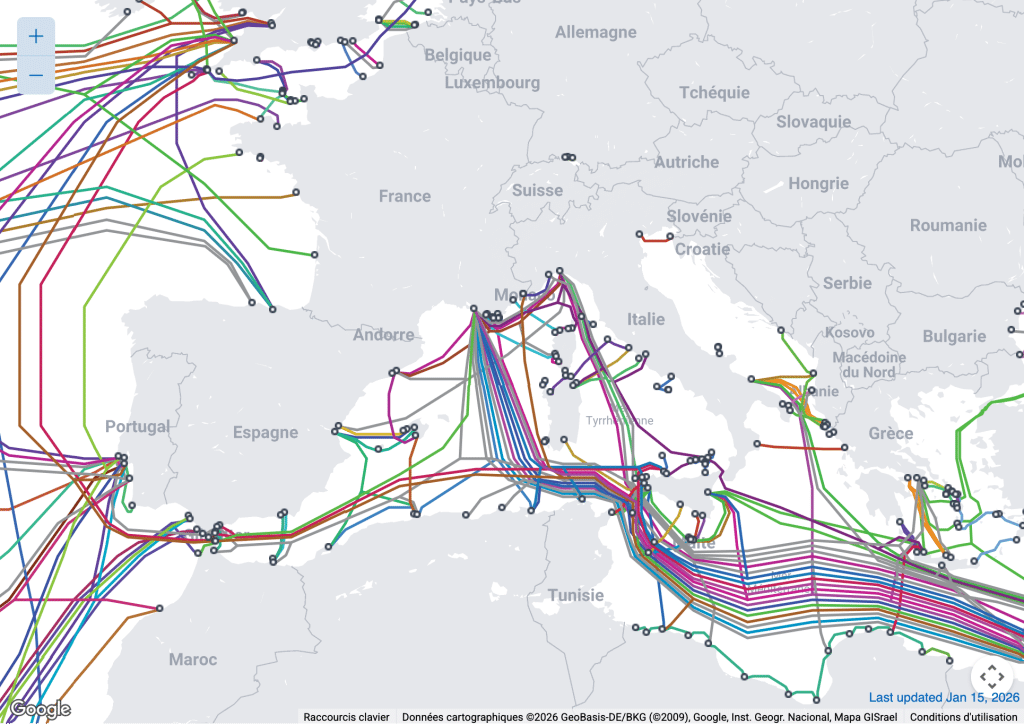

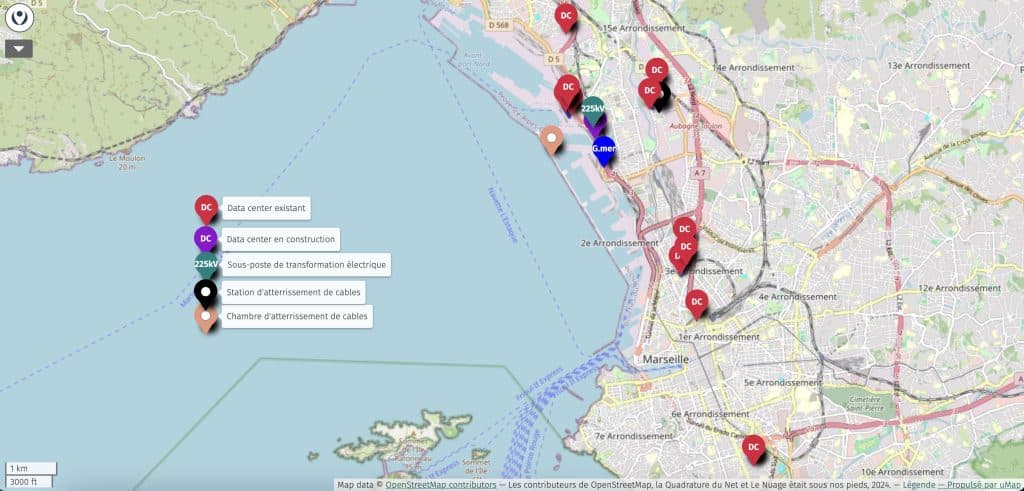

Parce qu’une quinzaine de câbles sous-marins y atterrissent, faisant de la ville un nœud stratégique entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie1. Parce que cette connectivité — qui n’a jamais fait l’objet d’un vote — attire les opérateurs. Parce que les quartiers nord, moins chers, moins visibles, moins défendus, offrent les conditions « idéales » pour déployer ces infrastructures.

Résultat : une dizaine de data centers déjà actifs, et autant en projet. Puissance électrique cumulée : près de 80 MW aujourd’hui, environ 180 MW à terme2 — davantage que ce qui est prévu pour électrifier les quais du port. Impact carbone : celui d’une ville moyenne, concentré dans quelques arrondissements populaires.

Ce que les riverains reçoivent en échange n’est pas la promesse du numérique. Ce sont des nuisances. Des moteurs de secours qui tournent nuit et jour. Des rejets d’air chaud à 40°C dans des rues déjà suffocantes. Et cette évidence brute : l’énergie que ces centres absorbent n’ira pas ailleurs.

Le cloud a un corps

Guillaume Pitron l’a montré dans L’Enfer numérique3. Gauthier Roussilhe le cartographie ligne par ligne4. Le numérique est un système de transfert. Il extrait ici, refroidit là, connecte là-bas — mais les gains ne sont jamais là où se loge le désordre.

Netflix ne « flotte » pas. ChatGPT ne « s’évapore » pas. Une seconde de streaming : quelques grammes de CO₂. Une requête IA : plusieurs wattheures. Des milliards de fois par jour.

Le numérique promet la fluidité. Il produit la friction, ailleurs.

Le mensonge du cloud « vert »

Google annonce des data centers « 100 % renouvelables ». Microsoft jure être « négatif en carbone » d’ici 2030. Amazon aligne des rapports ESG comme des titres en bourse.

Mais ce verdissement est comptable, pas physique.

Lorsque Google achète de l’électricité verte, c’est souvent par certificat — les fameux Power Purchase Agreements. L’énergie renouvelable est produite ailleurs, parfois à des milliers de kilomètres. Le certificat voyage ; les électrons, eux, viennent du réseau local — et quand la demande est forte, ce sont les centrales d’appoint qui répondent.

La « neutralité carbone » ? Une fiction à échéance glissante. On émet aujourd’hui. On promet de compenser demain. En plantant des arbres au Brésil. En misant sur la croissance, l’absence d’incendies. Une dette écologique gagée sur des hypothèses de long terme — pendant que le dérèglement, lui, est immédiat.

Nommer le mécanisme : la dette entropique

Le mot « externalité » est trop faible. Il suggère un à-côté, un effet secondaire. Or ici, le transfert est central. Ce n’est pas un dommage collatéral — c’est la condition même du fonctionnement.

Par dette entropique, j’entends la somme des dégâts matériels et sociaux qu’un système rejette sur d’autres lieux et d’autres corps pour continuer à fonctionner. Pour qu’un data center soit « propre » à Paris, il faut qu’un quartier surchauffe à Marseille. Pour qu’une batterie soit « verte » en Europe, il faut qu’un enfant creuse à Kolwezi (RDC).

Le concept vient de la thermodynamique. Le second principe stipule qu’on ne peut pas réduire le désordre ici sans l’augmenter ailleurs. Pas d’îlot de fraîcheur sans chaleur rejetée. Pas de machine sans perte.

Ce mécanisme prolonge ce que Gérard Dubey et Alain Gras nomment le « modèle Edison »5 : une technologie qui fait disparaître la nuisance au point d’usage, tout en la reportant ailleurs et en programmant l’oubli de ce déplacement.

Transposée aux infrastructures sociales, cette logique devient un outil d’enquête : qui absorbe le désordre ? Où le transfert s’effectue-t-il ? Par quelles techniques est-il invisibilisé ?

Ce cadre dialogue avec des travaux déjà publiés dans Terrestres. Malcom Ferdinand et Françoise Vergès6 ont analysé le « colonialisme vert » — cette écologie qui nettoie le Nord en salissant le Sud. Antoinette Rouvroy et Thomas Berns7 ont théorisé la « gouvernementalité algorithmique » — ce pouvoir qui anticipe les conduites par le calcul, court-circuitant la délibération au profit du profilage. La dette entropique prolonge ces analyses en insistant sur les circuits concrets : par quels chemins le désordre passe-t-il de Palo Alto à Kolwezi, de la Silicon Valley aux quartiers nord de Marseille ?

Le « colonialisme numérique » n’est pas une métaphore : c’est une chaîne logistique.

Les extrémités du réseau

En République Démocratique du Congo, des enfants extraient du cobalt à mains nues, à quinze mètres sous terre. Ce métal entre dans les batteries — y compris celles des serveurs. Plus au nord, dans le Kivu, le tantale et l’étain des circuits imprimés alimentent depuis trente ans une économie de guerre documentée par l’ONU : mines contrôlées par des groupes armés, travail forcé, viols comme stratégie militaire. Comme l’a montré Celia Izoard dans ces pages, l’accord minier signé en 2024 entre l’Union européenne et le Rwanda — principal bénéficiaire du pillage — a coïncidé avec une intensification des combats8. Le « colonialisme numérique » n’est pas une métaphore : c’est une chaîne logistique.

En janvier 2023, à Lützerath, en Rhénanie, des militants ont été expulsés par la police. Le village devait disparaître pour faire place à la mine de lignite de Garzweiler. Ce charbon alimente les centrales qui fournissent l’électricité des data centers allemands.

Question posée par les occupants : Pourquoi ici ? Pourquoi nous ? Aucune réponse légitime. Seulement celle de la « nécessité énergétique » — comme si cette nécessité-là, au service de ces usages-là, allait de soi.

La carte de la dette entropique est globale. De nos écrans lisses à leurs sols creusés.

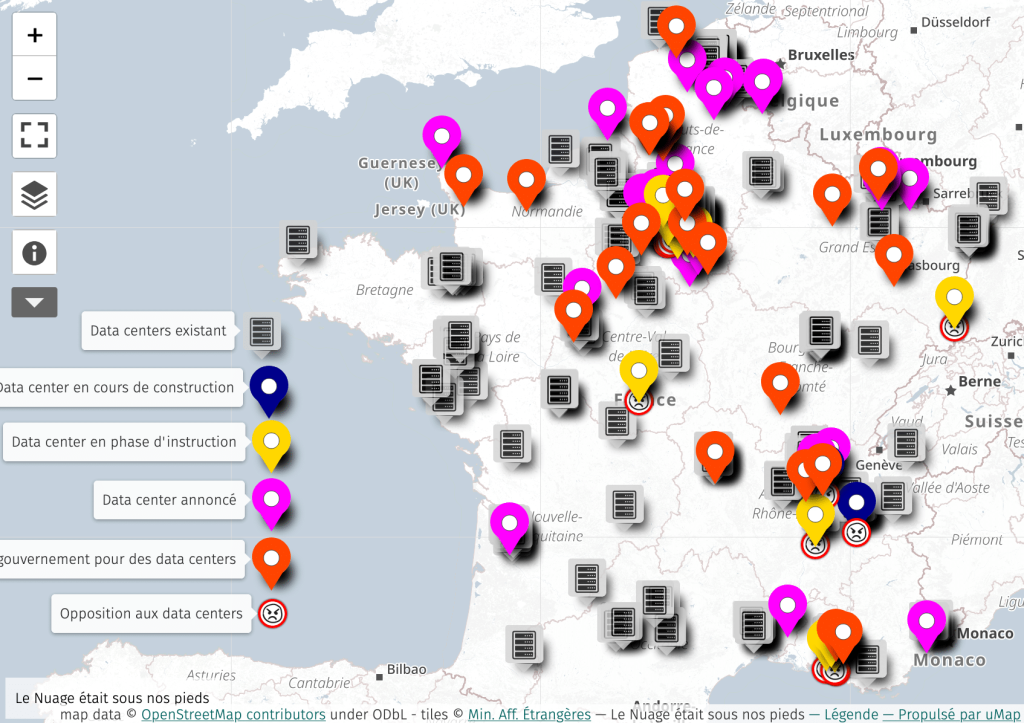

Ce que les luttes rendent visible

À Marseille, à Montpellier, à La Courneuve : des collectifs se lèvent. Ils refusent de porter le poids du progrès des autres. Ce n’est pas du nimbysme — ce réflexe du « pas dans mon jardin » qui délocalise le problème sans le résoudre. C’est une politique du refus situé : partir d’un lieu précis pour contester le système entier. Non pas « pas chez moi », mais « pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ? » — et surtout : « pourquoi tout court ? »

Partir des luttes situées, c’est refuser d’appliquer une grille théorique au réel pour laisser les conflits produire leurs propres catégories. Les data centers ne sont pas des équipements neutres. Ce sont des dispositifs de pouvoir — et c’est comme tels qu’ils doivent être contestés.

Maria Kaika et Erik Swyngedouw9 ont proposé le concept de « politisation de l’infrastructure » : réintroduire le conflit démocratique là où régnait la fatalité technique. C’est exactement ce qui se joue à Marseille.

Réduire, puis politiser

Face à l’expansion du numérique, le solutionnisme technique promet que l’IA va tout « optimiser », réduire les émissions, verdir les data centers. C’est le discours de la Commission européenne, de McKinsey. Ce qu’il oublie : l’optimisation ne supprime pas le désordre — elle le déplace. Les smart cities brillent sur le dos des territoires extractifs, des travailleurs du clic à Madagascar, payés quelques centimes pour entraîner les IA.

À ce solutionnisme, la tradition technocritique — d’Illich à Ellul, de Dubey et Gras aux collectifs actuels — oppose une tout autre démarche : non pas le refus abstrait de « la technique », mais l’enquête concrète sur les systèmes techniques. Quelles technologies créent de la dépendance ? Lesquelles permettent l’autonomie ? Comment distinguer l’outil convivial de l’infrastructure qui asservit ?

La notion de dette entropique s’inscrit dans cette lignée. Elle invite à une question simple : qui paie ? Et elle conduit à deux exigences indissociables : d’abord réduire — car aucun « verdissement » ne compensera la croissance exponentielle des flux de données et de matière — puis politiser la répartition des coûts qui subsistent.

Politiser les transferts

Qui décide où installer un data center ? Quels critères président à ce choix ? Quelles compensations pour les territoires qui absorbent le désordre ? Quels droits pour refuser, contester, infléchir ?

Ce sont des questions politiques. Pas techniques. Elles doivent être traitées comme telles. Dans les conseils municipaux. Dans les enquêtes publiques. Dans la rue s’il le faut.

Ce que demandent les habitants du 2e arrondissement de Marseille pourrait devenir un principe :

→ Pas d’infrastructure entropique sans délibération locale.

→ Pas de transfert de désordre sans droit de veto.

→ Pas de modernité qui ne soit négociée.

Partager le désordre

Il n’y a pas de numérique propre. Il n’y a pas de cloud neutre. Il n’y a pas de progrès sans friction.

Mais il y a une exigence : faire que la répartition de cette friction soit un objet de délibération. Non pas décider pour les autres — mais décider avec eux, ou pas du tout.

À Marseille, les câbles plongent. Les data centers s’installent. Et dans les quartiers nord, des habitants commencent à demander : pourquoi ici ?

Ce que d’autres décrivent comme un « système d’invisibilité » climatique prend ici une forme très concrète : certains quartiers, certains corps, absorbent le désordre numérique des autres.

C’est de cette question que naît la politique.

Photo de Hunter Harritt sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Le nombre exact de câbles est en évolution rapide. L’ordre de grandeur est aujourd’hui de 17-18 câbles sous-marins reliés à Marseille, selon la manière de compter (sources : TeleGeography, La Quadrature du Net, Digital Realty, 2024).

- Selon les données des Comités d’intérêt de quartier relayées par La Quadrature du Net : 77 MW pour les data centers actuels, 107 MW pour les projets programmés. L’électrification des quais du Grand Port Maritime est estimée à 100-120 MW.

- Guillaume Pitron, L’Enfer numérique. Voyage au bout d’un like, Les Liens qui Libèrent, 2021.

- Gauthier Roussilhe, « Situer le numérique », 2020, disponible sur gauthierroussilhe.com.

- Gérard Dubey et Alain Gras, La servitude électrique. Du rêve de liberté à la prison numérique, Seuil, 2021.

- Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019. Françoise Vergès, Une théorie féministe de la violence, La Fabrique, 2020.

- Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation », Réseaux, n° 177, 2013.

- Celia Izoard, « Un néo-colonialisme technologique : comment l’Europe encourage la prédation minière au Congo », Terrestres, juillet 2025. Voir aussi « Au Congo, l’extractivisme détruit une économie fondée sur la relation », Terrestres, juillet 2025.

- Maria Kaika et Erik Swyngedouw, “The Urbanization of Nature”, in The New Blackwell Companion to the City, Blackwell, 2011.

L’article “Votre cloud, notre fournaise”: résister à la dématérialisation depuis Marseille est apparu en premier sur Terrestres.

15.01.2026 à 19:00

“L’écologie, ça suffit !”: comprendre et contrer le backlash environnemental

La rédaction de Terrestres

Il n’y a pas si longtemps, on pouvait encore imaginer l’écologie en train de progresser dans les esprits. Le backlash des années 2020, aussi brutal que global, semble éloigner chaque jour cette idée. Quel est ce recul ? Est-il si nouveau ? Qui veut la peau de l’écologie ? Rencontre Terrestres le 15 janvier 2026 à l’Académie du Climat, pour comprendre et résister.

L’article “L’écologie, ça suffit !”: comprendre et contrer le backlash environnemental est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (2305 mots)

Temps de lecture : 4 minutes

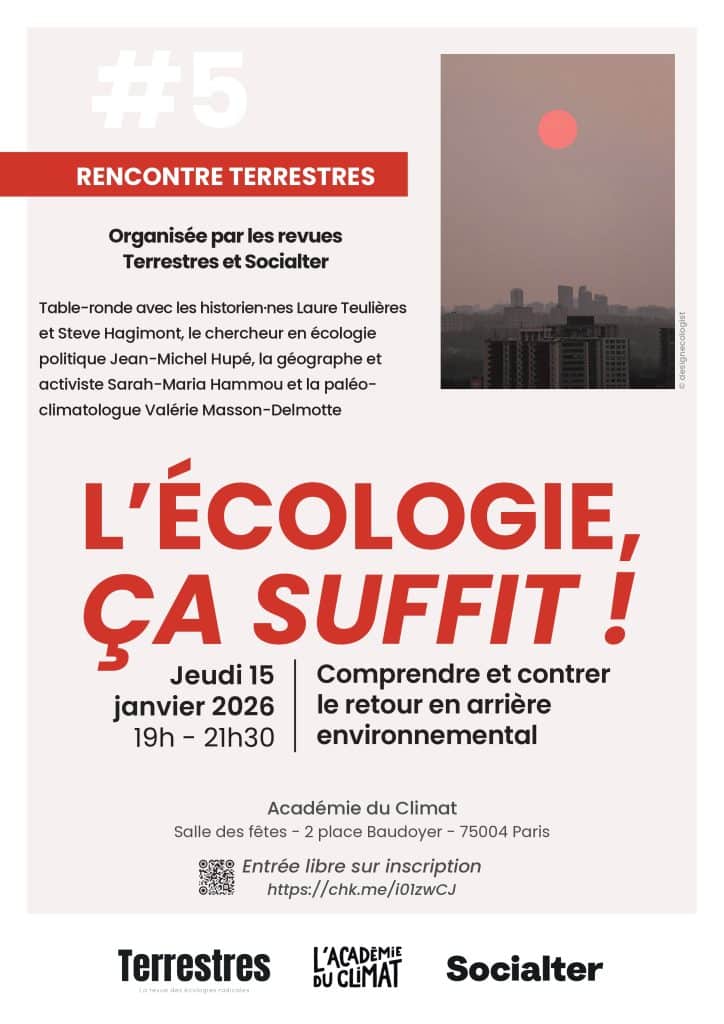

Table-ronde le jeudi 15 janvier 2026 avec la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, la géographe et activiste Sarah-Maria Hammou, les historien·nes Laure Teulières et Steve Hagimont et le chercheur en écologie politique Jean-Michel Hupé. Une rencontre organisée par Terrestres en partenariat avec Socialter, autour du livre Greenbacklash. Qui veut la peau de l’écologie ? (Seuil, 2025), à l’Académie du Climat à Paris (19h00-21h30).

Vous pouvez aussi suivre les rencontres Terrestres en direct le soir de l’évènement ou bien les écouter tranquillement en différé, grâce à notre partenariat avec la radio associative ∏node.

Accord de Paris en 2015, mouvement climat en 2018… Encore récemment, on pouvait imaginer l’écologie en train de progresser dans les esprits. C’était sans compter le méchant retour de bâton des années 2020. Partout dans le monde, on observe d’importants reculs environnementaux : les rares avancées dans les politiques écologiques sont démantelées et les engagements climatiques bafoués ; la recherche scientifique est attaquée et ses financements compromis ; forages, mines et chantiers se multiplient, on investit dans la défense, dans l’IA et autres technologies mortifères au mépris des limites planétaires et de la démocratie la plus élémentaire. En Europe, les régulations sur l’agriculture, la déforestation, l’alimentation ou la chimie sont sapées au motif de « simplification »1. En France, le Code de l’environnement est sans cesse affaibli, les demandes d’une transition à la hauteur des enjeux sont balayées, les discours hostiles à l’écologie se renforcent et la répression du mouvement écologiste se déchaîne.

Partout, on l’affirme haut et fort : l’écologie, ça suffit !

Comment expliquer cette hostilité à l’égard de l’écologie alors même que les bouleversements environnementaux empirent et n’ont jamais été aussi manifestes ? Car le backlash semble s’amplifier à mesure que la biodiversité s’effondre et que les mégafeux, les inondations ou les maladies liées à la pollution augmentent. Le tout dans un contexte de polarisation croissante – les inégalités ne cessent de se creuser tandis que les idéologies réactionnaires ne cessent de gagner du terrain, semblant renforcer la possibilité d’un fascisme 2.0 que certaines décrivent comme un « survivalisme monstrueux »2.

Dans un tel contexte, quel rapport entretient la catastrophe écologique avec la violence de la réaction qui touche celleux qui veulent la prévenir ? Et comment résister à ces tendances mortifères ?

Le livre collectif Greenbacklash – Qui veut la peau de l’écologie ? (Le Seuil, 2025), analyse ces reculs environnementaux. Dans ce nouveau « manuel pour dépolluer le débat public » qui fait suite à Greenwashing (Le Seuil, 2022), scientifiques, activistes et journalistes dressent ensemble une « cartographie des forces opposées à l’écologie », pour mieux comprendre les attaques qui visent autant les individus ou les associations que les institutions et les accords internationaux.

Ils et elles montrent que le backlash, l’ensemble des discours et des mesures hostiles à l’écologie, n’est pas aussi récent qu’on pourrait le penser – on observe ce phénomène dès les années 1970 – et n’est pas non plus aussi généralisé qu’il paraît : une majorité de citoyen·nes aspirent à des politiques publiques fortes pour lutter contre les pollutions et parer au changement climatique.

En désignant les acteurs du greenbacklash – lobbies, industries, politiques, médias… – et en décrivant leurs stratégies, l’ouvrage montre que le retour de bâton est avant tout une violente réaction de ceux qui auraient beaucoup à perdre si des politiques écologiques étaient engagées.

Cette table-ronde entend analyser l’offensive en cours et esquisser des voies de relance des dynamiques écologiques. Elle réunira deux autrices de contributions sur les sciences et le climat et l’écologie dans les banlieues, ainsi que les trois coordinateur·ices de l’ouvrage, qui signent également des contributions sur les accusations en « écologie punitive » ou encore le rôle des médias et des journalistes.

Intervenant·es :

Sarah-Maria Hammou est géographe et responsable des programmes Justice climatique au sein de l’association Ghett’up, autrice du rapport «(In)justice climatique» (octobre 2024)

Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA et ancienne co-présidente du groupe n°1 du GIEC

Laure Teulières est historienne, maîtresse de conférence à l’Université Toulouse Jean-Jaurès

Steve Hagimont est historien, maître de conférence à Sciences Po Toulouse

Jean-Michel Hupé est chercheur en écologie politique au CNRS à l’Université Toulouse Jean-Jaurès

Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé ont co-fondé l’Atécopol (Atelier d’écologie politique) de Toulouse

La rencontre sera animée par Léa Dang de la revue Socialter et Maxime Chédin, Quentin Hardy et Emilie Letouzey de la revue Terrestres

Le jeudi 15 janvier 2026, de 19h00 – 21h30, à l’Académie du Climat – Salle des fêtes – 2 place Baudoyer – 75004 Paris

Entrée libre ! Inscription souhaitée ici : https://chk.me/i01zwCJ ♡

Photo d’ouverture : designecologist sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Voir la chronique de Stéphane Foucart dans Le Monde du 14 décembre 2025 : « Les reculs environnementaux de l’Europe sont les premiers marqueurs de sa trumpisation ».

- Voir Naomi Klein et Astra Taylor, « La montée du fascisme de la fin des temps », Terrestres, 2025.

L’article “L’écologie, ça suffit !”: comprendre et contrer le backlash environnemental est apparu en premier sur Terrestres.

12.01.2026 à 17:58

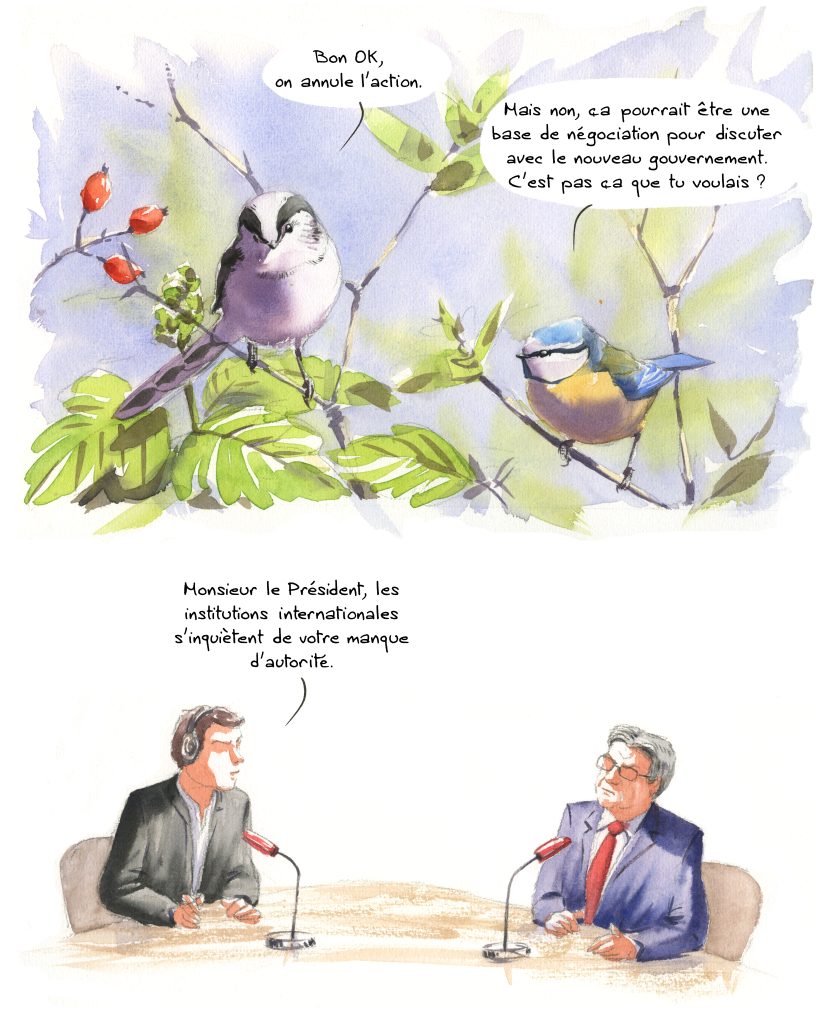

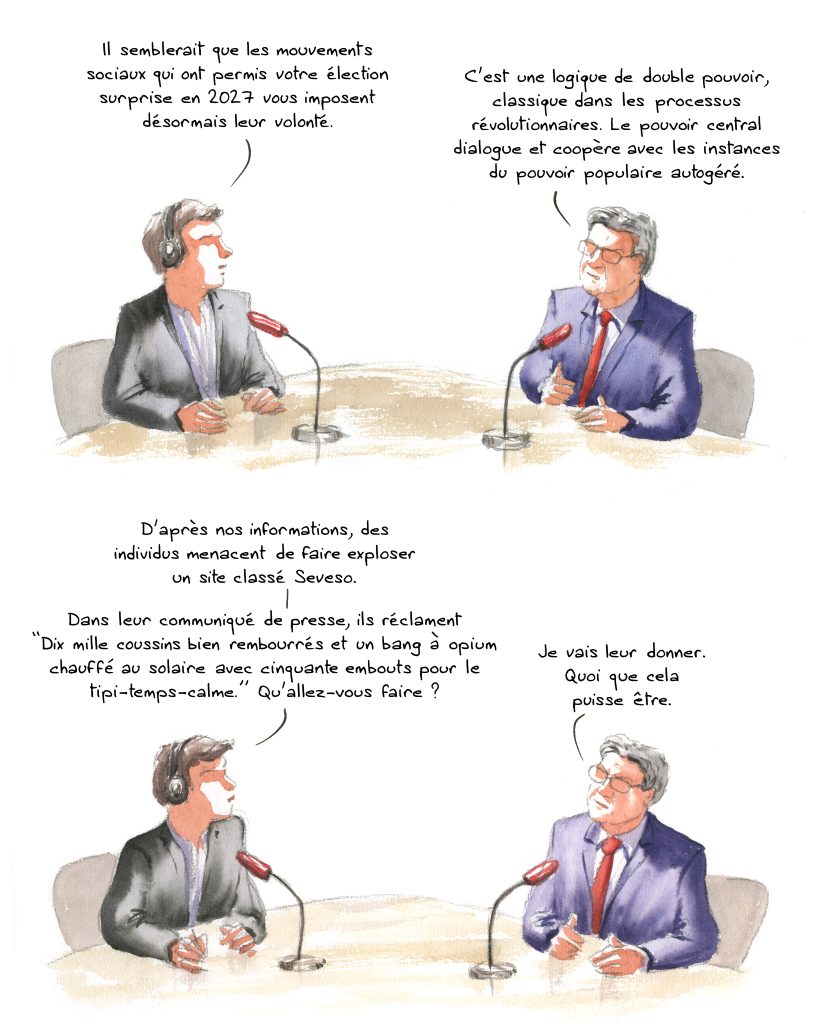

La logique du double pouvoir

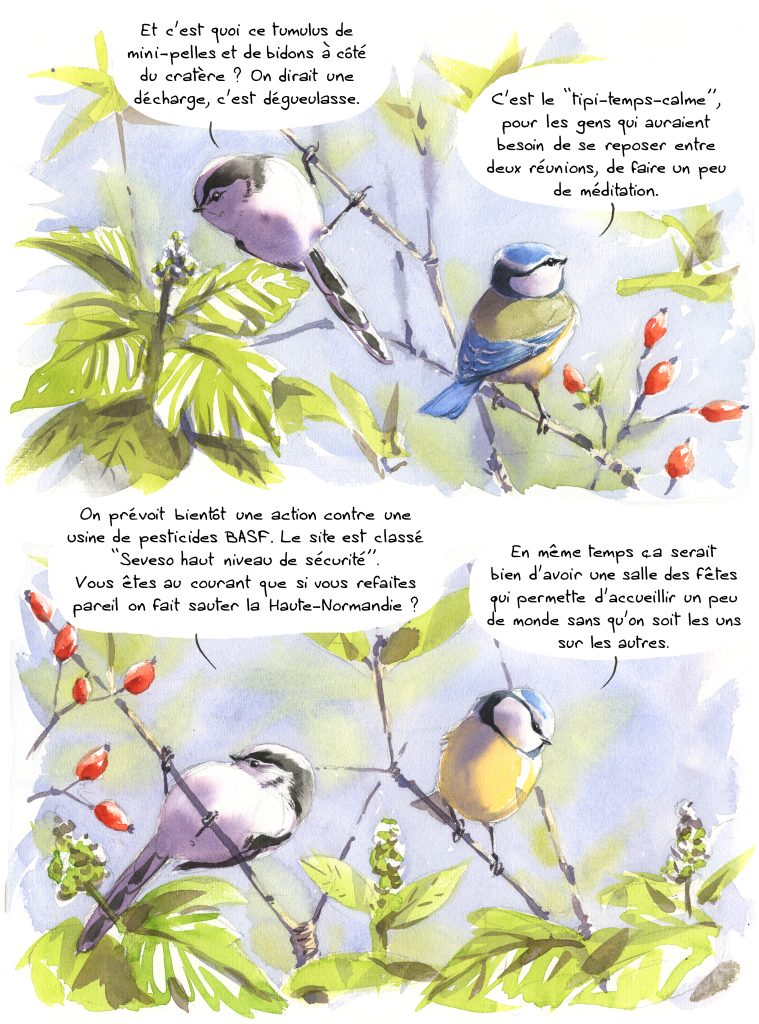

Alessandro Pignocchi

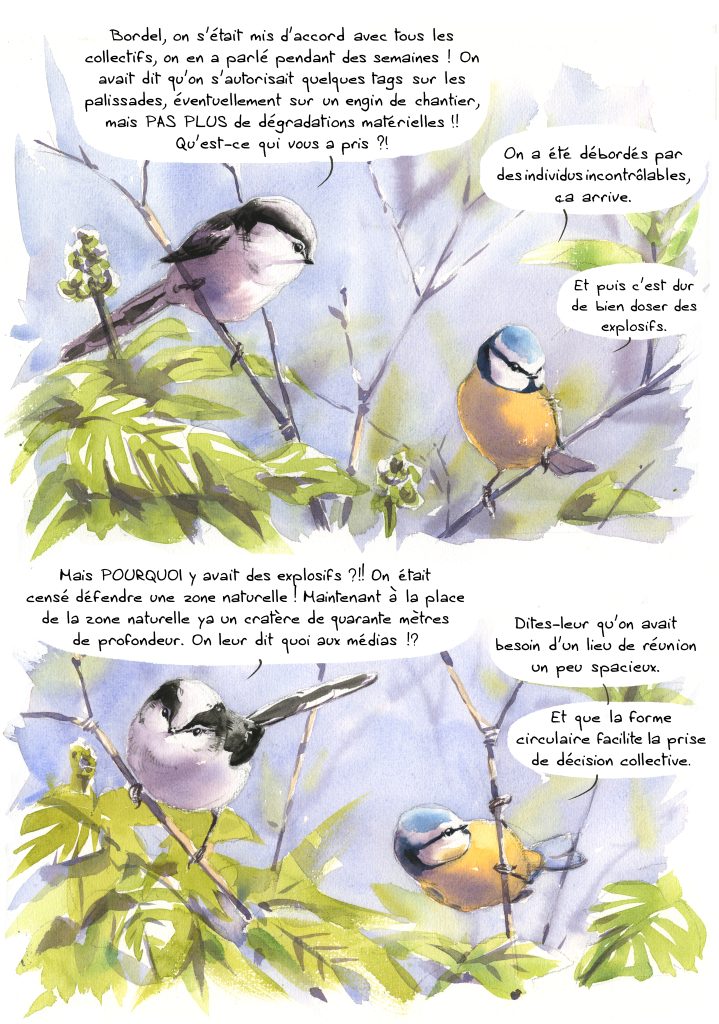

2027. Pendant que deux mésanges débattent de l’opportunité de faire sauter une usine chimique pour y mettre une salle des fêtes, la presse est inquiète : est-ce que le nouveau président Jean-Luc Mélenchon ne serait pas en train de se faire dépasser par les mouvements sociaux qui ont permis son élection ? Une politique-fiction d’Alessandro Pignocchi.

L’article La logique du double pouvoir est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (1207 mots)

Temps de lecture : < 1 minute

Un nouveau strip d’Alessandro Pignocchi, à retrouver également sur son blog Puntish.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article La logique du double pouvoir est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview