Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

23.05.2025 à 13:59

Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis

Laurence Marty

Ile-de-France, 2014. À un an de la COP21, les mouvements climat sont en ébullition. Comment et avec qui se mobiliser ? Dans "Apprendre et lutter au bord du monde", Laurence Marty raconte de l’intérieur le déploiement du cadrage de la justice climatique. Extrait choisi auprès du collectif Toxic Tour Detox 93, qui organise des visites guidées autour des inégalités environnementales dans le 9-3.

L’article Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8660 mots)

Temps de lecture : 19 minutes

Ce texte est tiré du livre de Laurence Marty, « Apprendre et lutter au bord du monde. Récits de mouvements pour la justice climatique », paru aux éditions La Découverte en 2025, dans la collection « Les Empêcheurs de penser en rond ».

Toxic Tour Detox 93 : traduire en justice (environnementale et climatique) les inégalités en Seine-Saint-Denis

Mercredi 24 septembre 2014, 20 h 30, Saint‑Denis, 42 rue de la Boulangerie, première réunion du collectif Toxic Tour Detox 93 (TTD93). Pour suivre l’émergence du cadrage de la justice climatique au sein du mouvement français, il nous faut repartir de la fin de l’été 2014, un an et demi avant la COP21. C’est en suivant les liens tissés à l’Aubépine – un lieu de vie collectif agricole – et en rejoignant le TTD93 que je serai confrontée pour la première fois à cette façon particulière de penser le dérèglement du climat et les questions environnementales avant tout comme des questions de justice – de race, de classe, de genre. Pour l’heure, j’ignore encore ces déplacements et même comment m’orienter dans Saint‑Denis : la nuit est en train de tomber et moi de me perdre dans les ruelles dionysiennes. Je finis par trouver le 42 rue de la Boulangerie, avec une dizaine de minutes de retard. On dirait une sorte d’épicerie, une épicerie bio, ou de produits locaux peut‑être. La réunion n’a pas commencé, mais dans l’arrière‑boutique, une petite vingtaine de personnes sont déjà assises autour de tables disposées en rectangle. Je trouve une chaise et m’assois, intimidée. Le point de départ du collectif, comme l’expliquent Agathe, Éric et George ce soir‑là, c’est que le sommet Paris climat 2015, cette grande conférence internationale censée déboucher sur un nouvel accord mondial dans un an et demi ou COP21, ne se tiendra pas à Paris comme son nom l’indique, mais au parc des expositions du Bourget, en Seine‑Saint‑Denis – ici. Or, les habitant·es de ce département, parmi les plus pauvres de France, sont aussi victimes d’inégalités environnementales (sols pollués par son passé industriel, pollution de l’air causée par la circulation automobile et le trafic aérien, précarité énergétique, pollution sonore, résidus radioactifs) et, de plus en plus, d’inégalités climatiques.

« Nous savons que le dérèglement climatique n’est pas qu’un problème de suraccumulation de particules de CO2 en 2100 : c’est une urgence sociale et de santé dès aujourd’hui », écriront sur tous leurs tracts les membres du TTD93. Ce qu’iels proposent de faire, en réponse, c’est d’organiser des visites guidées des lieux de pollution qui quadrillent le département – qui sont aussi des lieux d’émission de gaz à effet de serre et donc de dérèglement du climat –, et des opérations détox pour mettre en avant les luttes et alternatives des Séquano‑Dionysien·nes1 d’hier et d’aujourd’hui. Éric le répète souvent, c’est important de montrer le positif : « Le sentiment que c’est mort n’a jamais été très mobilisateur2. » Si iels savent qu’« à la fin du sommet, les décisions prises ne seront pas les bonnes », les membres du TTD93 sont déterminé·es à faire entendre leurs voix à travers les « déambulations informatives, rageuses et joyeuses » qu’iels vont organiser jusqu’à la COP3.

Comme le raconte George ce soir de septembre, ignorer que la Seine‑Saint‑Denis est un territoire pollué est une chose impossible pour celles et ceux qui l’habitent. « Ce que nous connaissons moins, c’est la géographie de ces pollutions, l’histoire des infrastructures qui les produisent (bien plus nombreuses en Seine‑Saint‑Denis que partout ailleurs en Île‑de‑France), et celle des luttes contre leurs nuisances. » Ce que propose le TTD93 en conséquence, c’est d’apprendre, d’apprendre en marchant, en faisant l’expérience de – les toxic tours detox sont avant tout des « expériences sensibles » comme le rappellera Quentin au cours d’une réunion de décembre. La rencontre avec des collectifs agissant déjà localement sur ces enjeux de pollutions sera décisive dans ces apprentissages – du collectif Lamaze luttant pour l’enfouissement de l’autoroute A1 à Saint‑Denis au collectif Romeurope 93 qui défend les droits des personnes Roms vivant en squats ou bidonvilles, en passant par Urbaction 93 composé de riveraines de data centers à La Courneuve4. C’est avec elleux que le TTD93 élabore ses « balades toxiques » et pense les différentes prises de parole qui les rythment. Elles porteront successivement sur l’autoroute A1, la mémoire des luttes écocitoyennes dans le 93, les data centers de La Courneuve, l’aéroport d’affaires du Bourget, et les terres agricoles du Triangle de Gonesse menacées par le projet de centre commercial et de loisirs EuropaCity.

Il y a des découvertes qui feront date pour le collectif, tant elles résument à elles seules ce qu’il essaie de démontrer : la station de mesure d’Airparif, qui en bordure de l’autoroute A1, en plein Saint‑Denis, enregistre les taux les plus élevés de pollution d’Île‑de‑France5 ; la note de l’Agence de l’énergie et du climat de Plaine Commune sur les enjeux locaux de la crise climatique qui révèle que la Seine‑Saint‑Denis a été le deuxième département le plus touché par la surmortalité pendant la canicule de 20036 ; entre autres. De quoi rendre tangible l’intuition, que oui, ici aussi, pollution et dérèglement climatique sont des inégalités de plus. À Agathe d’en conclure, un soir d’avril 2015 où elle présente les actions du collectif dans un théâtre parisien, que « dans les quartiers de la Seine‑Saint‑ Denis comme dans les autres régions pauvres du monde, on peut dire que les injustices environnementales et climatiques s’ajoutent aux injustices sociales, qui sont beaucoup aussi des injustices raciales et des injustices de genre ».

Lire aussi sur Terrestres : Margaux Le Donné et Enno Devillers-Peña, « Où est la maison ? Ende Gelände : récit d’une excursion », novembre 2019.

Je sors de la réunion du 24 septembre 2014 avec le sentiment que ce qui se trame ici est important : j’y découvre pour la première fois les termes d’« inégalités environnementales » et d’« inégalités climatiques » dont le cadrage m’aimante – j’écris dans mon carnet le soir même (non sans en sourire aujourd’hui) : « Ça, c’est légitime politiquement et mobilisateur. » Dans l’arrière‑boutique le soir de cette première réunion, se trouvaient réuni·es des activistes du climat et des habitant·es en lutte contre les infrastructures qui les empoisonnent, une cohabitation que je n’avais jamais vue jusque‑là. Par chance, j’habite aussi le 93 – à l’est et non au nord, mais dans le 93 quand même. Je trouverai rapidement une place au sein du collectif en construction. Sous l’impulsion d’Éric, je proposerai notamment, en décembre, de me lancer dans une brochure qui reprendrait les principaux éléments des tours et qui serait, de fait, aussi une brochure sur les inégalités environnementales et climatiques qui touchent le département.

Il me faudra plusieurs mois, la tête dans le guidon à parcourir en long et en large la Seine‑Saint‑Denis et avaler des kilomètres de littérature scientifique francophone émergente7), pour m’apercevoir de l’épaisseur des luttes pour la justice environnementale et climatique dont le TTD93 s’inspire, et dont nous n’avons que si peu hérité jusqu’ici, en France. Ce n’est pas faute d’avoir mentionné ces luttes en chaque début de balade. À George de contextualiser le modèle des toxic tours au cours du premier tour sur « l’autoroute de Saint‑Denis », le dimanche 26 octobre 2014, armée d’un mégaphone pour couvrir les bruits de la circulation autour de la place de la Porte de Paris :

« Les toxic tours, c’est un format qui existe depuis une vingtaine d’années dans d’autres pays : aux États‑Unis, au Canada, en Équateur, en Afrique du Sud, entre autres – d’où leur nom anglais. Ces tours font partie d’un mouvement plus général qui s’appelle le mouvement pour la justice environnementale. »

« Ramener l’écologie à la maison » n’a rien d’anecdotique. Surtout s’il s’agit d’un territoire urbain et pauvre comme la Seine‑Saint‑Denis.

Pourtant, ce n’est qu’en lisant quelques mois plus tard l’article de la philosophe Émilie Hache « Justice environnementale ici et là‑bas » que je comprendrai les spécificités et l’ampleur de ce que déplace le mouvement pour la justice environnementale dans les luttes écologistes8. De cette lecture et de celles qui suivront, je comprendrai combien cela n’a rien d’anecdotique de « ramener l’écologie à la maison » pour reprendre les mots de la sociologue Giovanna Di Chiro9 – du moins de la ramener dans le territoire dans lequel on vit, surtout s’il s’agit d’un territoire urbain et pauvre comme la Seine‑Saint‑Denis.

L’histoire des militant·es du mouvement pour la justice environnementale est celle d’une double dépossession pour reprendre les mots d’Émilie Hache : « dépossession tout d’abord d’un partage équitable entre les ressources et les nuisances environnementales ; dépossession ensuite de la reconnaissance d’un souci écologique ». Elle raconte comment, dans les années 1990, des membres d’une mobilisation contre un projet de construction d’un incinérateur de déchets dans la banlieue de Los Angeles – principalement des femmes racisées de classe populaire – allèrent solliciter l’aide d’associations environnementales états‑uniennes très actives, comme le Sierra Club ou l’Environmental Defense Fund (le Fonds pour la défense de l’environnement), qui leur répondirent dans un premier temps que leur combat portait sur des questions de santé publique, et non environnementales, et leur refusèrent dès lors leur soutien.

Les divergences apparues à cette occasion ont amené les acteurs du mouvement de la justice environnementale à questionner ce sur quoi porte l’écologie. « Qu’est-ce qui est environnemental et qu’est-ce qui ne l’est pas ? » […] loin d’être indifférents aux enjeux environnementaux, les acteurs de ce mouvement s’en soucient pleinement, mais s’en soucient non pas comme de quelque chose d’extérieur à eux, avec lequel ils entretiendraient un rapport de loisir, même substantiel, mais comme quelque chose de potentiellement dangereux (parce que toxique, contaminé, présentant des risques d’incendie, etc.) constituant le milieu même où ils habitent, travaillent et vivent.

Emilie Hache

Apparu à la fin des années 1980, le mouvement pour la justice environnementale modifie radicalement – conceptuellement et sociologiquement – le paysage des luttes écologistes.

Exit une écologie par le haut et le dehors, centrée sur la « nature » – ou wilderness – des grandes organisations conservationnistes composées essentiellement d’hommes blancs de classes moyenne et supérieure – que Ramachandra Guha et Joan Martinez Alier appellent « l’environnementalisme des riches »10. Welcome une écologie par le milieu, grassroots (littéralement enracinée dans le sol), portée principalement par des femmes racisées de milieu populaire luttant pour leur survie et celle de leurs enfants – celle de leur communauté humaine et plus‑qu’humaine – contre les industries et les politiques qui ne semblent pas considérer que leurs vies comptent11.

Apparu à la fin des années 1980, le mouvement pour la justice environnementale modifie radicalement – conceptuellement et sociologiquement – le paysage des luttes écologistes12. Le mouvement pour la justice climatique transnational, qui se compose à partir des années 2000, reprend ce double renouvellement. C’est de ces déplacements que le TTD93 tente de s’inspirer.

Parce qu’il est l’un des collectifs français qui a le plus à cœur d’importer et de traduire ce qui se trame dans les mouvements pour la justice environnementale et climatique transnationaux, le TTD93 est une source d’intérêt pour de nombreux·ses militant·es. Il y a toutes les personnes qui viennent marcher avec nous les dimanches après‑midi des balades toxiques (une soixantaine par tour en moyenne, parfois plus). Il y a toutes les sollicitations de collectifs qui souhaitent reproduire le format des toxic tours ailleurs. Et il y a les invitations de différents membres de la Coalition Climat 21 (CC21) à venir rejoindre la préparation des mobilisations qui auront lieu pendant la COP21. Pour Agathe, « c’est le côté grassroots qui leur parle, et aussi le fait que des actions du style toxic tour et le travail que l’on fait sur les inégalités pourraient plaire à des organisations internationales pour la justice environnementale ». Surtout, ce que tente de faire le TTD93 fait écho aux « chantiers » que se donne la CC21 pour décembre prochain : élargir la mobilisation, en convainquant « bien au‑delà des cercles habituels de l’écologie » (et tenter de ne plus être que ce mouvement climat majoritairement blanc de classes moyenne et supérieure) ; et « s’appuyer sur les victimes et les personnes en lutte sur le terrain » ou « communautés impactées » (la traduction la plus courante de « frontline communities » centrale dans le mouvement anglo‑saxon). Je saisirai l’enjeu immense pour certain·es membres de la coalition de ne pas/plus faire sans ces personnes et de transformer le mouvement climat en profondeur pour laisser émerger celui d’une justice climatique.

Lire aussi sur Terrestres : Alyssa Battistoni, « Le Léviathan et le climat », septembre 2019.

Il y a ce vif intérêt dans le mouvement pour l’espace d’enquête, d’apprentissage et de mobilisation autour de la justice climatique que constitue le TTD93, et il y a aussi les critiques qui lui seront adressées, et dont je mettrai plus de temps à percevoir les échos. De l’enthousiasme, certain·es militant·es passent à la condamnation après avoir participé à un tour (ou avoir entendu quelqu’un parler d’un tour) : les toxic tours ressembleraient à des « groupes de touristes bobos blancs en balade dans le 9‑3 ». Je caricature, mais pas tant que ça : on reproche au collectif TTD93 de manquer son objectif de « sortir de l’entre‑soi », de ne pas réussir à mobiliser les « premier·es concerné·es » par les pollutions et les inégalités qu’il dénonce, et d’être dès lors « hors‑sol » (par opposition à « grassroots », ce pour quoi il était potentiellement intéressant plus tôt). Comme si les membres du TTD93 n’étaient pas conscient·es de ce risque dans leur démarche et que ce n’était pas une tension pour elles et eux.

Mardi 4 novembre 2014, 20 heures, troisième réunion du TTD93, dans une grande salle illuminée aux néons du bâtiment colossal qu’est la Bourse du travail de Saint‑Denis. Sont présent·es les membres du TTD93 ainsi que des représentant·es du collectif Lamaze et du comité Porte de Paris, deux collectifs d’habitant·es de quartiers riverains de l’A1, avec qui le premier tour a été organisé. On débriefe. Au fil des prises de parole, ressortent à la fois le fait que cette première balade était « vraiment une réussite » – on était presque une centaine, des élus et des médias étaient présents, les différentes prises de parole se sont bien articulées, le goûter au parc Cachin était une très belle façon de conclure le tour – mais également un « malaise » : « Il y a eu le problème du lien avec les habitants que l’on croise », résume Éric. Je me souviens notamment d’une silhouette aperçue derrière une fenêtre des premiers étages d’une tour semblant épier notre cortège qui contrastait fortement avec le peu de personnes marchant dans les rues et boulevards que nous arpentions. Je me souviens plus encore de notre stationnement le temps d’une prise de parole au niveau d’un carrefour de l’avenue du Docteur‑Lamaze qui était lui, très passant, et des différentes réactions qu’il avait suscitées chez les piétons (essentiellement des hommes noirs et arabes à ce moment précis) que nous avions croisés : celle de nous contourner (nous prenions presque toute la place), celle de prendre un tract sans s’arrêter, voire de le refuser (tracter, c’est la solution que nous avions trouvée avec Aldo pour endiguer notre gêne). Et je me souviens enfin de ce constat partagé avec Agathe à la fin du tour : la plupart des personnes présentes, à l’exception des membres des collectifs locaux, n’étaient pas des riverain·es mais des militant·es écologistes parisien·nes intéressé·es par notre démarche. Cet intérêt n’est pas un problème en soi (au contraire), le problème c’est ce à quoi il nous fait ressembler (effectivement) : un groupe de blanc·hes de classe moyenne en vadrouille dans des quartiers populaires habités majoritairement par des personnes racisées précarisées.

Au fil des prises de parole, ressortent à la fois le fait que cette première balade était « vraiment une réussite » mais également un « malaise » : « Il y a eu le problème du lien avec les habitants que l’on croise », résume Éric.

Au cours de cette première réunion de débrief, on cherche des solutions pour faire le lien avec l’ensemble des habitant·es : on pourrait afficher sur le parcours au préalable, ou encore tracter tout au long de la marche. Didier, du collectif Lamaze, rappelle qu’on a tout de même distribué plus de trois mille tracts sur les marchés et dans des endroits clés de Saint‑Denis, et qu’on avait annoncé le tour dans le Journal de Saint-Denis, « le journal le plus lu de la ville », précise‑t‑il (il m’expliquera à la fin de la réunion que l’hebdomadaire est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des Dionysien·nes et est une véritable « institution »). George renchérit en soulignant que les toxic tours detox sont « un projet qui s’inscrit dans la durée ». « C’est l’accumulation des tours qui est importante ». Mais pour certain·es membres du collectif, on peut d’ores et déjà aller plus loin et travailler à construire davantage les balades avec les habitant·es des quartiers qu’on sillonne. Agathe évoque ainsi une piste pour le prochain tour sur l’A1 (le collectif Lamaze souhaiterait le reproduire lors de l’événement « Lamaze enlève tes bretelles » qui aura lieu fin juin13). Elle a rencontré le directeur d’une salle de spectacle de Saint‑Denis qui a grandi dans la cité Joliot‑Curie, située en bordure de l’autoroute. Il a proposé de nous mettre en contact avec les éducateur·ices de la cité qu’il connaît bien. Et c’est ce qu’on fera : plusieurs rencontres mèneront à l’organisation d’ateliers photos avec les enfants de la cité, une soirée sur le mouvement pour la justice climatique, et la prise de parole d’une mère et membre d’une association d’aide aux devoirs du quartier au toxic tour de juin.

Si les membres du TTD93 se mobilisent en tant qu’habitant·es de la Seine‑Saint‑Denis (« On se mobilise en tant qu’habitant·es, c’est le point de départ », répètent‑iels), iels ont aussi besoin de laisser la place et la parole à d’autres Séquano‑Dionysien·nes pour que les toxic tours detox fonctionnent (politiquement et pratiquement) : les collectifs de riverain·es des infrastructures dénoncées et, plus largement, les habitant·es des quartiers arpentés. Les savoirs et la légitimité des premiers (les collectifs locaux) sont indispensables pour construire les balades. Comme l’explique Éric au cours de la soirée « Toxic Tour Detox mode d’emploi » de mars 2015 dans un restaurant îlo‑dionysien : « On n’agit pas ex nihilo, on est contre ça. Et ce pour deux raisons : on veut rendre publics des collectifs et des structures qui ont déjà accumulé énormément de connaissances, et aussi parce qu’on ne vient pas en experts écolos. On fait les balades avec eux. » La présence des seconds (les habitant·es des quartiers arpentés en général) et le fait de les intéresser (du moins autant que les militant·es écologistes blanc·hes que nous sommes) sont, en revanche, toujours des défis à relever. Un défi incontournable si le TTD93 veut éviter que ses toxic tours detox soient des sortes de « zoo sociaux » pour reprendre l’expression de Luc, impliqué dans le collectif. Depuis ce rebord, les membres du collectif tentent des choses, ratent, essaient à nouveau, réussissent ou ratent encore – un processus qui se rejoue pour chaque nouvelle balade qui arrive avec le contexte et les enjeux qui lui sont propres.

Pour construire avec ces collectifs et l’ensemble des habitant·es des quartiers arpentés, les membres du TTD93 doivent commencer par traduire en justice – environnementale et climatique – les inégalités telles qu’elles sont vécues en Seine‑Saint‑Denis.

Il y a quelque chose de difficile à tenir pour le collectif TTD93, entre sa toute récente naissance, son énergie limitée, les attentes à son égard (que ce soit celles de ses membres ou celles d’autres activistes du mouvement climat) et son contexte politique. Il faut bien partir de quelque part pour construire un mouvement pour la justice environnementale et climatique en France, et la situation de laquelle part le TTD93 n’a rien d’évident : s’il rencontre des collectifs de riverain·es dénonçant les impacts (sociaux et de pollutions chimique comme sonore) des infrastructures dont ils sont voisins, aucun d’entre eux ne mobilise le cadrage de la justice environnementale et climatique (quasi inexistant en France à l’époque), ni ne se définit comme « communautés impactées ». Presque aucun d’entre eux ne fait le lien avec le dérèglement du climat avant sa rencontre avec le TTD93 (et l’arrivée de la COP21, en fait). Pour construire avec ces collectifs et l’ensemble des habitant·es des quartiers arpentés, les membres du TTD93 doivent commencer par traduire en justice – environnementale et climatique – les inégalités telles qu’elles sont vécues en Seine‑Saint‑Denis, sans tomber dans le piège de l’imposition d’un cadre surplombant et déconnecté14, ni dans celui de l’idée reçue que les enjeux environnementaux n’intéressent pas les habitant·es des quartiers populaires15. C’est à ce croisement que se trouve le pari des toxic tours. Ensuite, comme le rappelait déjà George pendant la réunion de novembre 2014, il faut du temps pour s’enraciner et trouver les façons de problématiser ensemble ce qui ne l’avait que peu été jusque‑là. C’est sûr que, d’ici la COP, ça va être juste pour « mobiliser les quartiers populaires » dans le mouvement climat (du moins massivement), et organiser une grande « marche des intoxiqué·es », de cette façon. C’est en tout cas l’avis d’autres activistes du mouvement qui tenteront d’ouvrir, en parallèle, d’autres sentiers.

Dans la suite du chapitre dont est extrait ce passage, Laurence Marty décrit l’émergence, tout au long de l’année 2015, d’un mouvement pour la justice climatique en France à l’image de celui qui s’étend en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde depuis les années 2000.

Des activistes membres de l’alliance de collectifs étasuniens Grassroots Global Justice viennent en Ile-de-France pour présenter leur action.

Un « Appel pour la justice climatique » est lancé depuis l’ONG 350.org, appelant à « partir des luttes qui se mènent dans les quartiers depuis des années ».

Une « marche mondiale pour le climat » est préparée à Paris sur le modèle de la People’s Climate March, qui avait rassemblé plus de 300 000 personnes à New-York en 2014. Cette marche est annulée en raison des attentats du 13 novembre et de la promulgation de l’état d’urgence – à la place, une chaîne humaine est organisée à la hâte.

La COP21 passée, l’autrice revient sur une année et demi de mouvement.

À l’issue des mobilisations de la COP21, la question du sujet politique du mouvement naissant pour la justice climatique reste en suspens, comme le raconte l’une des salarié·es de la CC21 [Coalition Climat 21] à l’assemblée de bilan du mercredi 16 décembre, quelques jours seulement après la clôture des négociations et des manifestations : « Si l’organisation de la marche de New York nous a permis d’avancer plus vite en posant la question de qui sont les communautés impactées en France, elle reste irrésolue. » D’autres questions sont aussi posées : les organisations de la coalition sont‑elles parvenues à devenir une rampe de lancement pour un mouvement pour la justice climatique « fort et durable » en France16 ? Le mouvement est‑il parvenu à « sortir des cercles habituels de l’écologie » ? Comment prolonger les efforts faits pour « construire des espaces de convergence sociaux et climatiques » dans les mois à venir ? Ou encore : comment faire face à l’impensé colonial du mouvement ? Il est peut‑être encore un peu tôt pour répondre à ces questions, et ce que les militant·es se promettent surtout au cours de cette assemblée et ailleurs, c’est de poursuivre les efforts déployés dans ces directions. Nous sommes au début de quelque chose.

Image d’ouverture : photographie réalisée à l’occasion de la manifestation À nos mort·es – Climate Justice for Life, Bassin de la Villette, Paris, 28 novembre 2015. © Bruno Serralongue et Air de Paris, Romainville.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Il s’agit du nom donné aux habitant·es du département de la Seine‑Saint‑Denis, à ne pas confondre avec Dionysien·nes qui est celui des habitant.es de la ville de Saint‑Denis

- Notons ici que la volonté d’Éric de valoriser le territoire du 93 est au centre de ses engagements : il fait partie de l’association Accueil banlieues (dont les membres reçoivent des touristes à domicile dans le but de changer l’image des quartiers dans lesquels ils vivent) et anime des visites guidées en Seine‑Saint‑Denis avec Tourisme 93. Ces expériences et compétences seront essentielles dans la construction du collectif.

- Les deux citations sont extraites du premier tract du collectif annonçant le tour sur l’autoroute A1, consultable ici : <toxictourdetox93. wordpress.com/>.

- Les data centers sont des entrepôts qui abritent les serveurs informatiques qui font tourner internet. Voir Clément Marquet, « Ce nuage que je ne saurais voir. Promouvoir, contester et réguler les data centers à Plaine Commune », Tracés, 35, 2018. Les autres collectifs locaux avec lesquels a travaillé le TTD93 sont, entre autres, le Comité Porte de Paris (luttant pour un réaménagement du quartier Porte de Paris), des représentant·es de la lutte contre l’usine d’équarrissage de la Saria de laquelle émanait une odeur pestilentielle dans Saint‑Denis au début des années 2000, l’Association de défense contre les nuisances aéroportuaires (ADVOCNAR) de Saint‑Prix.

- La station de mesure Airparif (observatoire de la qualité de l’air en Île‑de‑France) mesure deux jours sur trois des quantités de particules fines et de dioxyde d’azote qui dépassent les seuils autorisés. Cause de ces mesures record : l’A1 et ses 200 000 véhicules par jour ; et non loin l’A86, qui compte 200 000 véhicules par jour également.

- On renvoie ici notamment à Jade Lindgaard, « À + 5 °C, des morts à la pelle en Seine‑Saint‑Denis », Mediapart, 28 juin 2014. L’Agence régionale de santé a diagnostiqué que l’augmentation de la mortalité pendant la canicule de 2003 avait été croissante avec l’âge, plus marquée chez les femmes que chez les hommes, et a aussi identifié des facteurs majeurs de risque : l’état de santé lié au niveau de vie, la qualité du logement, l’échec de la diffusion de l’information, ainsi que l’urbanisation dense, sans végétation et sans canal de refroidissement.

- Par exemple, Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille, op. cit. et la note d’Éloi Laurent, « Les inégalités environnementales en France », Fondation de l’écologie politique, 2014. (J’ai vent du travail de la sociologue Caroline Lejeune mais elle n’a encore rien publié à l’époque.

- Émilie Hache, « Justice environnementale, ici et là‑bas », loc. cit. Toutes les citations d’Émilie Hache dans les paragraphes qui suivent sont extraites de cet article.

- Giovanna Di Chiro, « Ramener l’écologie à la maison », in Émilie Hache (dir.), De l’univers clos au monde infini, op. cit., p. 191‑220.

- Voir Ramachandra Guha et Joan Martinez Alier, « L’environnementalisme des riches », in Émilie Hache (dir.), Écologie politique. Cosmos, communautés, milieux, Éditions Amsterdam, Paris, 2012, par opposition à « l’environnementalisme des pauvres » théorisé par le second.

- On renvoie aux « Principes pour la justice environnementale » : « The principles of environmental justice », loc. cit.

- Sylvia N. Tesh parle à ce titre d’un deuxième âge de ces mobilisations dans son article « Environmentalism, pre‑environmentalism and public policy » (Policy Sciences, 26, 1, 1993, p. 1‑20).

- « Lamaze enlève tes bretelles » est une fête des quartiers nord‑est de Saint‑Denis au cours de laquelle la bretelle d’insertion d’autoroute est bloquée pendant une journée.

- On renvoie par exemple, sur ce risque au sein des luttes pour la justice climatique, à l’article d’Hamza Hamouchene, « Que signifie se battre pour la justice climatique au Maghreb ? », Nawat, 20 août 2016. Selon lui, les concepts anglo‑saxons de la justice environnementale et climatique sont inintelligibles. Il préfère formuler ces enjeux en termes de questions de subsistance et de souveraineté de ressources, plus immédiatement compréhensibles et déjà mobilisés dans les luttes au Maghreb.

- S’ils n’intéressent pas, c’est qu’ils ont été mal formulés par les militant·es écologistes. Voir par exemple ici le travail de Fatima Ouassak qui propose d’élargir l’écologie dans les quartiers populaires au rapport à l’espace et au corps ; si lutte écologique il y a dans ces quartiers, elle concerne d’abord la possibilité de se rassembler dans l’espace sans s’y sentir menacé par la police. Fatima Ouassak, La Puissance des mères. Pour un nouveau sujet révolutionnaire, La Découverte, Paris, 2020.

- Je m’appuie ici notamment sur l’après‑midi de l’assemblée du 7 novembre consacrée au thème de « Construisons la suite », et celle du 16 décembre dédiée, entre autres, à un premier bilan des manifestations.

L’article Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Terrestres.

06.05.2025 à 11:26

Cent ans de sabotage : résister à l’oppression politique et technologique

Jean-Marc Ghitti

Dans "Neutraliser le système techno-industriel", second tome de son "Histoire du sabotage", Victor Cachard part de la première guerre mondiale pour identifier les différents courants de cette stratégie politique aux mille nuances de résistance. Au-delà des époques et des tendances, colonisé·es, autonomes, intellos ou écolos s’accordent sur ce principe essentiel : face aux systèmes industriels aliénants, détruire c’est se défendre.

L’article Cent ans de sabotage : résister à l’oppression politique et technologique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4172 mots)

Temps de lecture : 10 minutes

À propos d’Histoire du sabotage, tome 2 : Neutraliser le système techno-industriel, de Victor Cachard, paru en 2025 aux Éditions Libre.

Souvent nous nous payons de mots. Par exemple lorsque nous expliquons les droits sociaux par « l’évolution de la société » ou par « l’idéal démocratique ou républicain ». Encore faut-il voir comment, dans l’histoire concrète des sociétés, l’évolution s’opère, alors que l’idéal des uns n’est pas l’idéal des autres. Elle s’opère forcément par des luttes à propos desquelles il faut se demander ce qui a pu les rendre efficaces. La société, en effet, est un champ de force dans lequel le nombre n’a jamais en soi assuré aucune victoire. L’histoire politique des sociétés montre, tout au contraire, que le petit nombre prend constamment le pouvoir sur le grand nombre. S’il en était besoin, l’imposition récente d’une réforme des retraites à une grande majorité qui n’en voulait pas vient rappeler aux générations montantes toujours aussi oublieuses cette vérité fondamentale de toute science politique. Et l’on voit clairement aujourd’hui comment les droits sociaux régressent lorsque les populations perdent le courage et le goût de la lutte pour se défendre. La simple parole, telle que la relaient bien mal les enquêtes d’opinion, n’est pas en soi une lutte. Les revendications ne sont que des paroles impuissantes, voire des exutoires, si elles ne se prolongent pas en combats politiques.

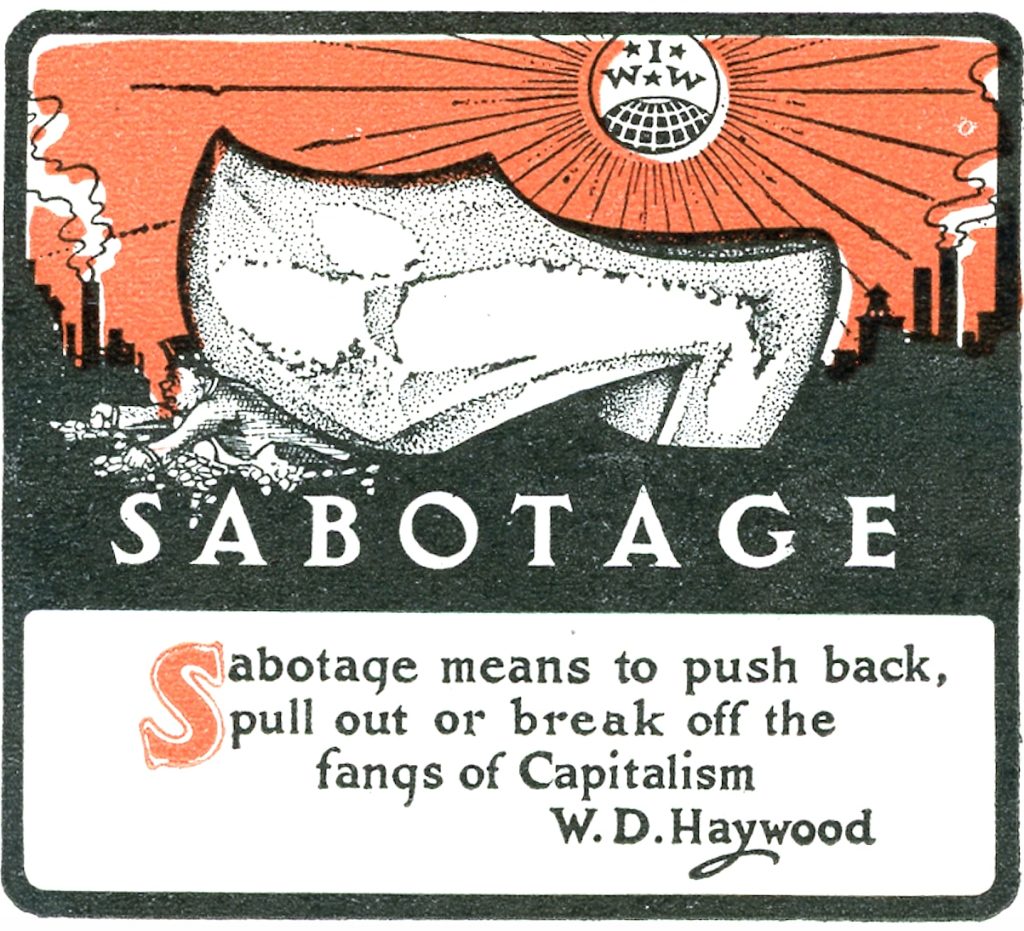

C’est pourquoi nous avons besoin, plus que d’une histoire des idéologies, d’une histoire des luttes sociales, des stratégies d’opposition et de résistance. C’est à ce besoin que vient répondre l’Histoire du sabotage que Victor Cachard nous propose en deux tomes aux Éditions Libre. Intellectuel altiligérien, libraire engagé et très mobilisé dans le mouvement des Gilets jaunes à Lyon, Victor Cachard a certainement eu une bonne idée d’éclairer l’histoire des luttes par le sabotage. Celui-ci, en effet, représente une voie moyenne entre d’un côté la parole impuissante et, de l’autre, la violence terroriste.

Le sabotage est le refus de s’en prendre physiquement aux personnes, un refus non seulement du meurtre mais aussi de tout ce qui peut blesser. Bien qu’il soit généralement considéré comme une infraction à la loi, il repose sur le respect des droits de l’homme, de l’intégrité des personnes et il est fondé à se réclamer de l’humanisme tant par les causes qu’il défend que par les moyens qu’il emploie, du moins en règle générale. Mais le sabotage ne tombe pas dans les illusions du dialogue social et des paroles inutiles : il est un réalisme politique et prend acte que toute négociation repose sur un rapport de force. Il ne s’inscrit pas dans le dilemme, d’ailleurs obsolète, entre le réformisme et la révolution. Il sait que les réformes ne peuvent s’obtenir qu’à partir d’une pression sociale sur les élites gouvernementales et il pose que détruire ou abîmer des biens matériels ou nuire aux processus productifs est un moyen moralement acceptable et politiquement efficace pour pousser aux réformes.

Le sabotage représente une voie moyenne entre d’un côté la parole impuissante et, de l’autre, la violence terroriste. Il est un réalisme politique et prend acte que toute négociation repose sur un rapport de force.

Dans le premier tome, l’auteur avait fait la préhistoire du sabotage et en avait retracé les formes historiques dans le syndicalisme révolutionnaire et le mouvement anarchiste, notamment autour d’Émile Pouget dont Cachard a aussi publié une anthologie. Le deuxième tome de l’Histoire du sabotage commence au sortir de la Première Guerre mondiale, lorsque le syndicalisme délaisse ce mode d’action. Ce second tome déploie successivement trois chronologies : celle du sabotage de guérilla, celle du sabotage libertaire des militants autonomes et celle de l’écosabotage.

Le sabotage n’a pas sa place dans la guerre traditionnelle, codifiée comme affrontement entre armées. Mais les guerres du vingtième siècle échappent à l’art militaire et à ses règles : elles deviennent des guerres totales où les populations civiles sont impliquées. Deux situations ont été particulièrement favorables à l’émergence d’une guerre civile permanente : les situations coloniales et les luttes internes aux populations d’un même pays entre les factions fascistes et les militants antifascistes. Dans ces deux contextes, un sabotage de guérilla se développe. Du côté fasciste, il prend la forme de ce qu’ont été les ligues anti-ouvrières en Italie ou les milices paramilitaires nazies. Du côté des partisans et des résistants, il prend la forme, par exemple, d’attaques contre des infrastructures de communication. On le trouve déjà dans les bandes de résistants espagnols contre l’invasion napoléonienne, et on l’observe même jusque dans les camps de concentration où circulent entre prisonniers des consignes clandestines pour travailler plus lentement ou mal faire le travail. Il est également le recours du colonisé contre le colonisateur.

Cachard établit une continuité entre ces actions en contexte de guerre et celles qui, après les guerres, s’en prennent aux infrastructures de communication et de production, notamment à partir des années 1970 aux Etats-Unis, avec les débuts d’une écologie de sabotage des usines polluantes.

Lire aussi sur Terrestres : Earth First, « Une décennie de zad en Angleterre », juin 2020.

Les sociétés de la seconde moitié du vingtième siècle construisent leur essor économique, leur administration et leur maintien de l’ordre sur l’information et l’informatique. L’industrie, l’administration et l’armée se numérisant à grande vitesse, le manuel d’écodéfense que diffuse, dans les années 1980, une association comme Earth first donne une grande place au dérèglement des systèmes informatiques. Le sabotage n’est plus seulement celui des ouvriers contre leur outil de travail à l’intérieur de l’usine mais il peut devenir la pratique citoyenne de militants contre les bases matérielles de la production industrielle et de l’organisation militaire, notamment lorsque celle-ci projette des essais nucléaires.

Cachard propose ensuite une deuxième chronologie où le sabotage n’est pas une guérilla qui s’en prend aux infrastructures, mais plutôt une attaque de principe contre la société du travail en tant que telle. Dans le contexte pacifié des années 1970, elle commence, en France, avec les situationnistes comme Debord et Vaneigem, puis passe par la référence à Deleuze et Guattari. Il s’agit, en somme, du courant le plus intellectuel de l’histoire du sabotage. Cette mouvance qui critique la place du travail aliéné en société capitaliste passe par l’opéraïsme italien, et se réfère aussi aux organisations libertaires espagnoles et catalanes.

À la fin des années 1960, dans ces pays, s’approfondit le clivage entre le communisme qui valorise le travail et la figure de l’ouvrier, fidèle à l’URSS, et un anticapitalisme qui voit dans le travail contraint la racine de l’aliénation. Chacune de ses branches a sa propre lecture de Marx. La première condamne le sabotage, avec l’idée que les ouvriers doivent s’approprier les outils, mais non pas les détruire ; la seconde, au contraire, justifie et pratique le sabotage en lui donnant le sens d’une révolte contre l’ordre capitaliste, un peu à la manière des luddistes dont Cachard parle longuement dans le premier tome. Cette seconde attitude est également proche des courants américains autour de la revue Radical America, qui tente d’en répandre la pratique dans l’industrie automobile des États-Unis. C’est une semblable sensibilité qu’on regroupe sous l’appellation de « mouvement des Autonomes ». Elle s’exprime dans un grand nombre de petites revues. Cachard met notamment en avant la revue Archinoir, ou encore la revue Négation.

Ces partisans du sabotage ne se laisseront pas entraîner dans la violence politique, du type « Action directe ». Ils demeurent globalement pacifistes, et même antimilitaristes. C’est au nom de la non-violence qu’ils dénoncent ou qu’ils critiquent les dégâts du travail sur la santé des travailleurs. Ils donnent à leur pratique un caractère parfois esthétique, parfois ludique, toujours expressif. Ils distillent les signes d’une résistance au travail, par l’abstention à l’égard de celui-ci et choisissent des modes de vie marginaux. Le slogan bien connu de Guy Debord « ne travaillez jamais » est tout un programme. Ce mouvement dénonce la collusion entre l’industrie et les sciences mises sous tutelle dans l’ordre technocratique, le meilleur exemple en étant le grand mathématicien Alexandre Grothendieck et son groupe « Survivre et vivre ». Ce courant crée des revues, des radios-pirates ou des rassemblements dont le plus célèbre reste celui du Larzac.

À partir des années 1980, la pratique du sabotage peut s’appuyer sur un nouveau socle idéologique : celui de l’anti-industrialisme et de la techno-critique.

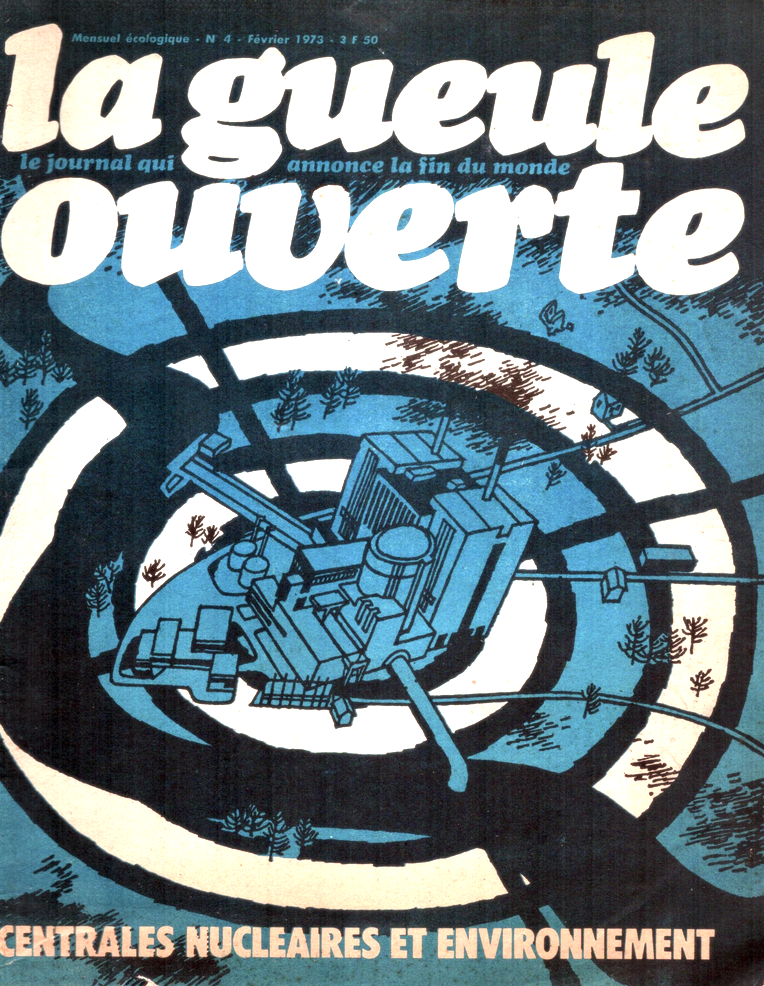

Cachard se risque à une périodisation dans l’ensemble confuse et contradictoire du mouvement des Autonomes. Celui-ci se développe en marge des organisations politiques et syndicales et il donne naissance à bien des revues (plus tard à des sites Internet) comme Marge ou Camarades. Avec le journal La Gueule ouverte, il investit l’écologie politique et y introduit l’appel au sabotage. C’est par exemple dans cette revue qu’Arthur (Henri Montant) écrit, au nom de l’efficacité nécessaire des luttes : « les ‘doux’ écologistes devraient étudier sérieusement la question du sabotage. Ils découvriront peut-être que la marchandise n’est pas sacrée, et que la détruire n’est pas un acte de violence mais un geste de légitime défense ».

Avec l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, on assiste à une institutionnalisation de ce mouvement. L’action légale et l’appel au droit gagnent du terrain. Le sabotage décline d’autant plus qu’il devient risqué, les outils répressifs s’étant renforcés. Comme on le voit souvent, beaucoup de militants s’intègrent à la gauche politicienne et Cachard fait remarquer qu’ils investissent la vie culturelle et la presse. C’est cependant dans les luttes écologistes que la pratique du sabotage se renouvelle, comme on l’a vu dans le combat contre les OGM ou contre le TGV Lyon-Turin, avec le procès médiatique d’Erri de Luca en 2015. La pratique du sabotage peut s’appuyer sur un nouveau socle idéologique : celui de l’anti-industrialisme et de la techno-critique.

Pour rendre compte de la rencontre entre l’écologie radicale et la voie du sabotage, Cachard propose une troisième chronologie : celle de l’écosabotage. Celui-ci est déjà à l’œuvre dans la guérilla contre les infrastructures et dans la sensibilité libertaire de La Gueule ouverte. Pourtant, pour l’historiciser, l’auteur nous transporte en Amérique. Là-bas, l’émergence de Greenpeace autour de Paul Watson en 1969 se fait en réaction contre les environnementalistes qui se contentent, à la suite du Sierra Club de John Muir, de protéger la nature au nom d’une culture conservationniste tournée vers la vie contemplative et l’esthétisation des paysages. Comment ne pas voir que la sauvegarde du sauvage dans certains parcs va de pair avec l’aménagement intensif des autres zones territoriales ?

Lire aussi sur Terrestres : Rolling Thunder, « Comment faire plier une entreprise : la méthode SHAC », novembre 2023.

Dès la fin des années 1950, Edward Abbey importe en Amérique la tradition anarchiste des militants européens incluant la critique du capitalisme en tant que tel parce qu’il est incompatible avec l’écologie. Dans la sensibilité américaine, le sauvetage des espèces animales menacées par le développement industriel et les essais nucléaires passe au premier plan. C’est d’ailleurs un savant biologiste amoureux de la faune et de la flore, James Philips Fox, qui va s’en prendre directement, en 1969, aux installations d’une usine polluante. La critique de l’exploitation des milieux naturels rencontre les luttes anticoloniales. Au constat de la mise en réserve des Indiens s’ajoutent les multiples témoignages de l’ethnologie. L’impérialisme industriel a détruit, dans le monde entier, les économies de subsistance que les peuples avaient su établir en harmonie avec les écosystèmes. Ce qui revient à justifier le recours au sabotage par les indépendantistes, surtout si, comme en Afrique du Sud, les colons construisent un régime d’apartheid. L’histoire de l’écosabotage aux États-Unis prend appui sur la sensibilité américaine, comme le culte des super-héros mis en œuvre, par exemple, dans le roman Le Gang de la clef à molette d’Abbey, paru en 1975 et qui raconte les actions de quatre activistes contre les industries polluantes. Elle coïncide avec ce qu’on a pu observer en France chez les indépendantistes régionalistes, que Cachard évoque assez peu. On songera, par exemple, le sabotage de l’antenne ORTF de Roc’h Trédudon en 1974, puis au mouvement contre la Centrale de Plogoff à partir de 1978.

La multitude des exemples concrets que ce livre nous donne invite le lecteur à se demander si l’on peut ranger sous le même concept, celui de sabotage, tous les actes et comportements ici évoqués. La différence est grande entre des actions spectaculaires et d’autres qui peuvent passer inaperçues. Certaines sont résolument illégales et d’autres sont si discrètes qu’elles peuvent ne pas même être repérées comme par exemple lorsqu’un ouvrier travaille lentement ou fait exprès de rater une pièce. Certaines sont revendiquées et d’autres restent cachées. Il existe un fossé entre la tricherie à l’égard d’un employeur et la détérioration d’une voie ferrée. Un fossé selon la valeur marchande de ce qui est détruit, mais aussi selon le sens qu’on lui donne. Un acte isolé comme ceux de Fox n’a sans doute pas la même portée qu’un fauchage d’OGM revendiqué par un groupe organisé à visage découvert. Et puis il y a aussi des enjeux très différents selon les contextes : agir en pleine guérilla au risque de sa vie n’est pas la même chose que la destruction d’un engin de chantier.

Ce qui est sûr, c’est qu’il existe, entre la passivité servile et la violence politique, une infinité de nuances dans les comportements de résistance. La parole, qu’elle soit directe sur le mode de la plainte ou de la récrimination, ou qu’elle soit déléguée à des organisations représentatives supposées la faire entendre dans des instances instituées, reste en-deçà de la véritable lutte sociale. Orale ou formulée dans des écrits, la parole ne peut recevoir de réponse que sous la forme d’une autre parole, celle des promesses fallacieuses des gouvernements. En répertoriant par une démarche historique la variété des modes d’action ou d’abstention, Victor Cachard a-t-il eu aussi le projet de donner certaines idées à des militants qui parfois pourraient en manquer ?

Image d’accueil : photo de Oluwaseun Sanni sur Unsplash.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Cent ans de sabotage : résister à l’oppression politique et technologique est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr