24.12.2025 à 15:38

Liberté, égalité, communs : retour sur la guerre des paysans de 1525

Aurélien Berlan

En Occident, on raconte que la liberté politique débute avec les révolutions du siècle des Lumières. A rebours de ce récit, et à l'occasion du 500e anniversaire de la révolte des paysans allemands de 1525, Aurélien Berlan rappelle qu'une conception terrestre de la liberté s'est alors affirmée. 250 ans avant la Révolution française, la paysannerie réclamait déjà la liberté et l’égalité !

L’article Liberté, égalité, communs : retour sur la guerre des paysans de 1525 est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (6284 mots)

Temps de lecture : 13 minutes

Il y a cinq cents ans eut lieu la plus puissante révolte populaire ayant ébranlé l’Europe avant 1789 : la « Guerre des paysans allemands ». Cette tentative de renversement de l’ordre féodal commence dans le sud-ouest de l’Allemagne actuelle (à l’époque, il s’agissait du Saint-Empire romain germanique), mais se diffuse bien au-delà, débordant sur les territoires suisses, autrichiens, italiens et français (dont seul l’Est est concerné, de l’Alsace à la Franche Comté1). Il ne s’agit pas vraiment d’une guerre, mais d’une série de soulèvements régionaux dont le premier commence en 1524 et le dernier est écrasé en 1526 – faisant en tout 100 000 morts. La paysannerie constitue la base sociale de ce mouvement révolutionnaire, mais celui-ci fédère également d’autres couches sociales comme les ouvriers des mines et le petit peuple des villes – raison pour laquelle on parle aujourd’hui plutôt d’une « révolution de l’homme du commun »2. Il rallie même des nobles, dont certains prennent la tête des bandes insurgées qui sillonnent les contrées en brûlant les châteaux et en pillant les abbayes, ainsi que certains prédicateurs désireux d’aller plus loin que Luther.

Ce mouvement se situe dans le sillage de la Réforme (qui commence vers 1517) et lui est étroitement lié : la remise en question par Luther de l’Église établie et de son autorité suprême, le Pape, ouvre les vannes de la contestation de la société féodale que la religion catholique contribuait à légitimer et dont elle était l’une des composantes essentielles, avec son riche clergé possédant d’innombrables domaines exploités, comme ceux des seigneurs, par une paysannerie soumise au servage. Plus précisément, elle rouvre les vannes de la contestation : la Guerre des paysans a été précédée d’une longue série de révoltes, notamment le mouvement Bundschuh qui la précède immédiatement3. Compte tenu du rôle de l’Église dans l’ordre social, ces insurrections ont souvent pris la forme de mouvements hérétiques4. Mais si les paysans, dans leur quête d’émancipation, ont pu s’appuyer sur Luther, sa critique des abus de l’Église et ses réflexions sur « la liberté du chrétien » (1520), l’instigateur de la Réforme prend finalement le parti de l’ordre et appelle les seigneurs à écraser dans le sang les « hordes criminelles et pillardes de paysans » (1525).

Le plus connu des intellectuels religieux ayant participé à la Guerre des paysans est Thomas Müntzer. D’abord partisan de Luther, ce prédicateur s’est rapidement opposé à lui pour radicaliser la Réforme dans un sens social et politique. Son nom est associé au renouveau de la vieille formule omnia sunt communia (tout est à toutes et tous), libérée des restrictions qui l’accompagnaient par le passé (relatives aux situations de nécessité : cette formule servait à justifier la transgression des règles de propriété, mais seulement en cas de dénuement extrême). Souvent présenté comme un précurseur du communisme moderne5, Müntzer en est venu à incarner la Guerre des paysans, bien qu’il n’en ait été que l’un des meneurs et l’une des tête-pensante6.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

S’il me semble important de rappeler l’existence de ce mouvement à l’occasion de son 500ème anniversaire, ce n’est pas seulement pour honorer la mémoire des vaincus de l’histoire. Cette révolte a eu la spécificité, par rapport à d’autres « jacqueries », de formuler explicitement des revendications de liberté, à l’instar des révolutions américaines et françaises du XVIIIe siècle. Elles témoignent toutefois d’une compréhension originale de la liberté, différente de celle qui s’est imposée dans notre culture depuis ces révolutions « fondatrices ». Se la remémorer n’est pas sans intérêt aujourd’hui, à l’heure où le désastre socio-écologique invite à repenser le « grand récit » de la liberté moderne7 – ce « roman occidental » (comme on parle de roman national) qui présente la modernité, depuis les Lumières, sous l’unique jour de l’émancipation. 1525 met justement en question cette manière usuelle de nous représenter notre histoire. 250 ans avant la Révolution française, la paysannerie réclamait déjà la liberté et l’égalité. Mais ses revendications mettent en évidence une conception de la liberté basée sur les communs et la subsistance, bien différente de celle défendue dans les « déclarations des droits » au XVIIIe siècle, avec leur sacralisation de la propriété. C’est avec cette conception terrestre de la liberté que l’aspiration écologiste à l’autonomie matérielle et politique renoue aujourd’hui, en s’opposant à la conception de la liberté qui est au cœur des approches libérales, néolibérales et libertariennes : la liberté individuelle basée sur la propriété privée et son accumulation sans fin.

1525 met en question la manière usuelle de nous représenter notre histoire : 250 ans avant la Révolution française, la paysannerie réclamait déjà la liberté et l’égalité.

En 1525, les insurgés ont exprimé leurs griefs sous diverses formes, dont tout une série de listes de revendications. La plus connue est la brochure communément appelée Les Douze Articles de la paysannerie, sorte de plateforme adoptée en mars 1525 à Memmingen (Souabe) par les représentants de diverses bandes rebelles. Contrairement à d’autres textes contenant de nombreuses exigences locales, les Douze Articles se caractérisent par un haut degré de généralité qui contribue à expliquer leur diffusion remarquable. Comme le rappelle l’historienne Lyndal Roper dans un livre récent, « Les Douze Articles devinrent un document partout reconnu par le mouvement, même si les rebelles ne savaient pas exactement ce qu’ils contenaient, et même si de nombreuses régions les révisèrent pour les adapter aux particularités locales. Bientôt, cette brochure fut reproduite en masse, grâce à la nouvelle technique d’imprimerie, l’invention des caractères mobiles, […] et elle se répandit dans toute l’Allemagne. On pouvait tenir dans sa main ces Douze Articles, pointer du doigt chaque doléance et se référer aux passages bibliques qui prouvaient leur piété »8.

Rappelons le contenu de ces douze articles en nous basant sur une version française qui diffère de la version de Memmingen, notamment par sa concision et sa détermination9 :

Article 1. – L’Évangile doit être prêché selon la vérité, et non selon l’intérêt des seigneurs et des prêtres.

Article 2. – Nous ne payerons plus de dîmes, ni grandes ni petites.

Article 3. – L’intérêt sur les terres sera réduit à cinq pour cent.

Article 4. – Toutes les eaux doivent être libres.

Article 5. – Les forêts reviendront à la commune.

Article 6. – Le gibier sera libre.

Article 7. – Il n’y aura plus de serfs.

Article 8. – Nous élirons nous-mêmes nos autorités. Nous prendrons pour souverain qui bon nous semblera.

Article 9. – Nous serons jugés par nos pairs.

Article 10. – Nos baillis seront élus et déposés par nous.

Article 11. – Nous ne payerons plus de cas de décès.

Article 12. – Toutes les terres communales que nos seigneurs se sont appropriées rentreront à la commune10.

Pour comprendre chacun de ces articles et leur portée politique, il faudrait nous replonger dans les rapports sociaux, les modes de vie et les évolutions de l’époque (l’art. 11 fait ainsi référence à la mainmorte, une taxe à payer en cas de décès au seigneur, qui s’appropriait ainsi une partie de l’héritage). À défaut de pouvoir le faire ici, je vais me contenter d’une brève comparaison avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, afin de mettre en évidence les continuités et les différences entre la conception paysanne de la liberté basée sur les communs et la conception bourgeoise libérale fondée sur la propriété privée.

Les Douze Articles font effectivement penser à la déclaration de 1789 et sont souvent présentés, avec la Magna Carta de 1215, comme ses précurseurs. Dans la mesure où chacun des articles réclame l’abolition d’un aspect de la domination féodale, ils expriment tous l’exigence de liberté. Mais c’est l’article 7 qui la formule avec le plus haut degré de généralité : promulguer la fin du servage revient à instituer le principe d’égale liberté personnelle de tous (en 1789, c’est l’article premier). Comme en 1789, ce principe fondamental se décline en droits de participation politique, sous diverses formes : le droit d’élire et de déposer les titulaires de l’autorité (art. 8 et 10 – l’art. 5 de la Déclaration de 1789 évoque le droit de concourir à la formation de la loi et d’accéder aux emplois publics), ainsi que le droit de participer à l’application du droit (art. 9, contre la justice féodale qui était aux mains des nobles, à rebours de toute équité judiciaire – la version de Memmingen exige en outre, pour éviter l’arbitraire judiciaire, la codification du droit).

Les paysans revendiquent pour tous les droits de chasse et de pêche monopolisés par les nobles et défendent une réappropriation des forêts et des terres accaparées par les puissants.

Signe de l’ancrage historique dans la Réforme, le premier article exige la neutralité dans l’interprétation de la Bible – la version de Memmingen exige en outre le droit pour chaque communauté d’élire (et si nécessaire de destituer) son pasteur. Trois articles portent ensuite des revendications économiques et fiscales (art. 2, 3 et 11), mais ce sont les quatre articles non encore évoqués qui manifestent toute l’originalité de la conception de la liberté portée par les insurgés. Affirmer que le gibier et les eaux sont « libres » (art. 4 et 6) est une sorte d’ellipse : ce n’est pas le gibier qui est « libre », mais les humains qui peuvent librement le chasser, ce qui suppose qu’il soit en « libre-accès ». S’il s’agit ici de revendiquer pour tous les droits de chasse et de pêche monopolisés par les nobles (fin des privilèges), la même idée d’une réappropriation des ressources accaparées par les puissants est au cœur des articles 5 et 12, cette fois en référence aux forêts et aux terres. En toile de fond historique de ces articles, il y a le processus de privatisation des communaux (enclosures) dont Marx a montré le rôle crucial dans la genèse du capitalisme moderne, basé sur la « séparation radicale » des travailleurs avec les moyens de production et de subsistance11.

➤ Lire aussi | Autonomie : l’imaginaire révolutionnaire de la subsistance・Aurélien Berlan (2021)

Dans les Douze Articles, la liberté a ainsi un versant matériel : elle suppose le libre-accès aux ressources et le droit de participer à la gestion de ce qu’on appelle aujourd’hui des communs. La Déclaration de 1789, elle, ne fait pas la moindre allusion à cette dimension de la question. Celle-ci n’avait pas disparu à l’époque, elle restait présente dans les cahiers de doléances. Mais la Déclaration n’est pas tant l’expression du « peuple français » invoqué dans le préambule que de la bourgeoisie en pleine ascension sociale. La centralité de la propriété en témoigne : l’art. 2 pose que les « droits naturels et imprescriptibles de l’homme » sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression », et l’art. 17 que « la propriété est un droit inviolable et sacré ». La liberté est, on le voit, immédiatement associée à la propriété au sens que ce terme a pris à l’époque : la propriété privée ou, pour éviter tout malentendu, la propriété marchande (centrée sur l’abusus et non l’usus) qui caractérise le droit moderne et que l’on peut accumuler sans limite12. Or, la propriété est en ce sens la pierre angulaire de l’ordre bourgeois et capitaliste. Sa sacralisation est au cœur de la pensée libérale et néo-libérale, ainsi que de la pensée libertarienne promue par les milliardaires américains pour mettre leurs richesses à l’abri de toute limitation et de toute ponction collective.

La liberté a un versant matériel : elle suppose le libre-accès aux ressources et le droit de participer à la gestion de ce qu’on appelle aujourd’hui des communs.

Tout en partageant l’exigence d’égale liberté personnelle, les textes de 1525 et de 1789 témoignent de conceptions différentes de la liberté, ancrées dans des mondes distincts.

Les Douze Articles sont l’expression d’un monde rural et agraire « où les humains vivaient en étroite collaboration avec les animaux, le milieu naturel et où les aléas climatiques avaient une importance que les générations modernes ont souvent oubliée. Les relations entre le travail, la récolte, la nourriture et leur survie était pour eux évidentes ; la subsistance de chacun n’était pas dépendante d’entreprises puissantes et de processus industriels aussi complexes que mystérieux »13. D’où une approche matérialiste de la liberté, au sens d’un matérialisme de la subsistance profondément ancré dans le rapport à la terre, au territoire et à la communauté de celles et ceux qui l’habitent. L’égalité n’est pas seulement formelle, elle est matérielle, au sens de l’égal accès aux ressources. Celui-ci est la condition de l’autonomie matérielle, comme capacité à prendre en charge les nécessités de la vie, donc de la liberté – sinon on se retrouve sous dépendance matérielle, situation qui tôt ou tard pousse celles et ceux qui y sont acculés à se mettre au service des puissants qui contrôlent ces ressources. Indissociable de la conscience que l’accaparement des ressources est un levier de la domination sociale, cette approche de la liberté est aussi collective et même communaliste14, au sens où le partage de ressources communes en est la condition.

La capacité à prendre en charge les nécessités de la vie permet d’exercer sa liberté collectivement sans être sous la dépendance matérielle d’une structure sociale hiérarchique.

Les déclarations des droits du siècle des Lumières témoignent en revanche d’une conception plus individualiste, urbaine et abstraite de la liberté. Elles présupposent un individu coupé de toute communauté locale ainsi que des ressources permettant l’autonomie matérielle : un individu dont le modèle est implicitement le bourgeois qui, en ville, s’approvisionne par le moyen du marché – dispositif qui, dans les conditions modernes, permet aux riches de se délivrer des nécessités de la vie en se déchargeant des tâches correspondantes sur les plus pauvres. Cette liberté indissociable du marché s’éprouve dans l’expérience du choix et le sentiment de souveraineté du moi. En se nourrissant de l’élargissement des possibles et de l’accumulation de propriétés, elle se gagne contre la subsistance et les « communs » qui permettaient de l’assurer – et bien sûr contre les « gens du commun » aux dépens de qui les individus fortunés vont pouvoir vivre15.

En montrant que le principe d’égale liberté n’est pas une innovation bourgeoise, 1525 remet en question le grand récit de la liberté moderne et la manière dont notre civilisation occidentale se justifie. Ce principe était déjà au cœur des luttes paysannes depuis longtemps, mais sous une forme qui, loin d’impliquer la sacralisation de la propriété, supposait la défense des biens communs. Cette conception paysanne et communaliste de la liberté ne donne sans doute pas une aussi grande latitude d’action aux individus (du moins à celles et ceux que leur richesse met en position de pouvoir sur le marché). Mais elle n’aboutit pas en pratique à déposséder les populations de l’accès aux ressources permettant leur autonomie. En mettant des bornes à l’appropriation privée et en favorisant l’autonomie matérielle des populations, elle évoque des aspirations et des pratiques qui sont au cœur de l’écologie politique. Ce que le désastre écologique invite à questionner, ce n’est pas la liberté, mais une certaine conception qui s’est imposée contre d’autres approches, au point de les occulter complètement : une conception individualiste et marchande basée sur la propriété et l’expérience du choix, dont le triomphe actuel, chez les libertariens, pousse à l’obscurantisme socio-écologique et, au final, à l’abandon pur et simple du principe d’égale liberté.

➤ Lire aussi | Réécrire l’histoire, neutraliser l’écologie politique・Aurélien Berlan (2020)

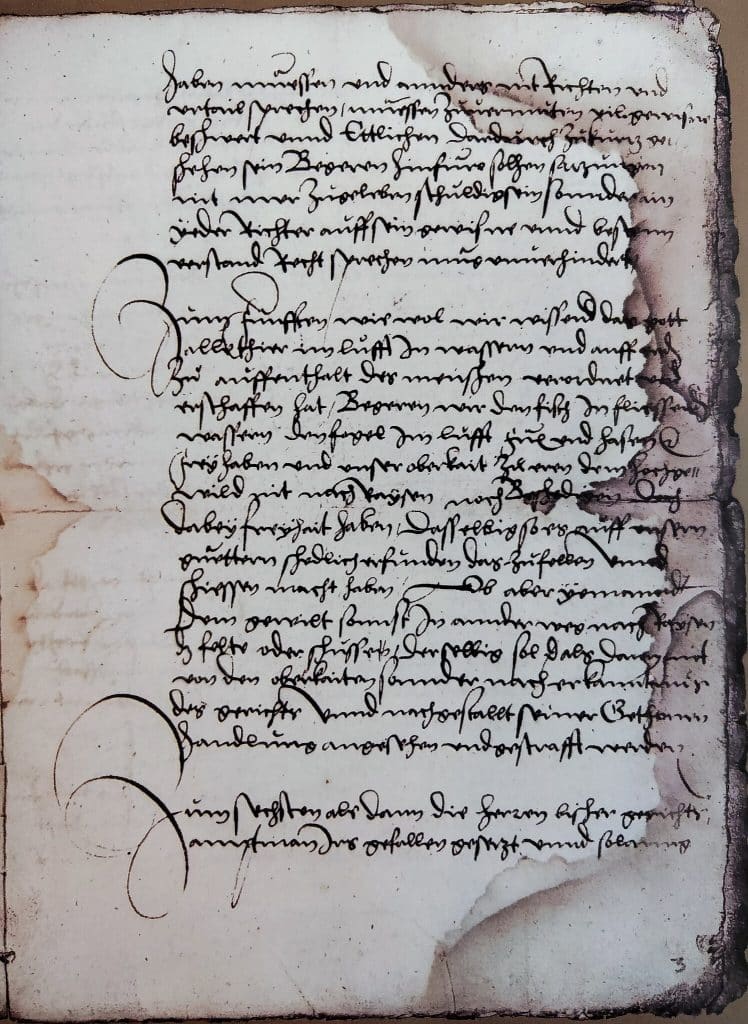

Image d’ouverture : Chronique de Weissenau sur la guerre des paysans de 1525. Archives générales princières de Waldburg-Zeil, château de Zeil, ZA Ms 54, autour de 1525, pages 22-23.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- En ce qui concerne la France (où l’on parle de « Guerre des Rustauds »), lire Georges Bischoff, La Guerre des paysans. L’Alsace et la révolution du Bundschuh, 1493-1525, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2011.

- Voir Peter Blickle, Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes, Beck, München, 2012. Cet ouvrage comme nombre d’autres néglige les profondes inégalités qui traversaient les communautés paysannes, entre fermiers aisés, pauvres métayers et journaliers misérables, et bien sûr entre hommes et femmes.

- Littéralement : le mouvement des « souliers à lacets », en allusion au type de chaussures que portaient les gens du peuple, par opposition aux bottes des nobles. Il s’agit d’une série de révoltes paysannes dans l’Allemagne du Sud-Ouest, dont la première date de 1493 et qui s’achève avec la Guerre des paysans.

- Voir Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Entremonde/Senonevero, Genève /Marseille, 2014, chap. 1, p. 60-76 ; Yves Delhoysie & Georges Lapierre, L’Incendie millénariste, Os Cangareiros, 1987, p. 39-136 (disponible sur le site : http://basseintensite.internetdown.org).

- C’est la réception « socialiste » de Müntzer, dans le sillage de l’ouvrage très influent de Friedrich Engels, La Guerre des paysans en Allemagne (1850), Paris, Éditions Sociales, 2021. Sur la pensée de Müntzer, lire Ernst Bloch, Thomas Münzer. Théologien de la révolution (1921), Amsterdam, Paris, 2022.

- Voir l’essai de Maurice Pianzolla, Thomas Munzer ou la guerre des paysans (1958), Genève, Héros-Limite, 2015, ainsi que le roman d’Eric Vuillard, La Guerre des pauvres, Actes Sud, Arles, 2019. Voir aussi le roman du collectif italien Luther Blisset : Q. L’oeil de Carafa, Seuil, Paris, 2001.

- Voir notamment la deuxième thèse de Dipesh Chakrabarty, « Le climat de l’histoire : quatre thèses », repris dans Après le changement climatique, penser l’histoire, Paris, Gallimard, 2023, ainsi que le livre de Pierre Charbonnier Abondance et Liberté (La Découverte, 2019), dont j’ai proposé une recension critique : https://www.terrestres.org/2020/11/02/reecrire-lhistoire-neutraliser-lecologie-politique/

- Lyndal Roper. Für die Freiheit : Der Bauernkrieg 1525, Fischer, 2024, introduction.

- Dans le texte de Memmingen, chaque article se présente sous la forme d’un paragraphe de quelques phrases précisant et justifiant les revendications paysannes, en renvoyant en marge à des passages de la Bible. Peut-être parce qu’il s’agit d’un texte de compromis, cette version canonique est parfois moins radicale que d’autres, notamment de la version française. Entre la version de Memmingen et celle que je cite, il y a aussi des différences de contenu : les articles ne sont pas tout à fait dans le même ordre et leur contenu varie légèrement. Par exemple, la question des corvées (impôts en travail) n’apparaît pas dans la version française, alors que leur allègement est exigé dans la version de Memmingen.

- Cité par Pianzolla, op. cit., p. 237. On peut trouver une présentation en français des Douze Articles de Memmingen dans Charles Serfass, La Tourmente 1525. La Réforme et la Guerre des paysans. Incidences en Alsace Bossue, Scheuer, Drulingen, 2007, p. 27-30.

- Karl Marx, Le Capital, Livre 1, chap. sur « l’accumulation primitive » (Ed. Sociales, 1976, p. 518).

- Voir mon analyse de la propriété moderne dans Anatomie du chez soi. De l’usage commun à la spéculation immobilière, analyse de la propriété foncière, publié dans la revue Z en 2013 : https://sniadecky.wordpress.com/2018/06/04/berlan-propriete/

- Lyndal Roper, Für die Freiheit, op. cit., introduction.

- Le grand spécialiste de la guerre des paysans Peter Blickle souligne fortement cette dimension dans Der Bauernkrig, op. cit., chap. 5.

- Sur le lien entre la liberté de choix et la délivrance, voir mon ouvrage Terre et liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021 (dont un extrait est disponible sur le site des Terrestres : https://www.terrestres.org/2021/11/27/autonomie-limaginaire-revolutionnaire-de-la-subsistance/).

L’article Liberté, égalité, communs : retour sur la guerre des paysans de 1525 est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview