28.12.2025 à 10:30

Le tournant féministe de la primatologie

Donna Haraway

1989 : dans une enquête magistrale sur le rôle des femmes dans la primatologie, Donna Haraway articulait sciences, patriarcat, racisme et impérialisme. Un classique fondateur des humanités environnementales enfin traduit, alors que les grands singes, à l’interface entre nature et culture, vivent désormais au seuil de l’extinction. Préface inédite et introduction.

L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (15453 mots)

Temps de lecture : 41 minutes

Ce texte est un extrait du livre Être femelle. Le tournant féministe de la primatologie, traduit de l’anglais par Marin Schaffner et paru aux Éditions Wildproject en 2025 (avec une postface inédite de Vinciane Despret).

Note de traduction, par Marin Schaffner

À Dian Fossey, et à toutes les femmes qui ont été tuées en défendant la vie

Primate Visions est le deuxième livre de Donna Haraway1. Entamé à la fin des années 1970 et publié en 1989, il propose une histoire critique de la primatologie au 20e siècle, sur près de 500 pages. Être femelle est la traduction de l’introduction générale de ce livre – que vous retrouverez ci-dessous en intégralité – ainsi que de sa troisième et dernière partie.

Lorsqu’elle entame Primate Visions, Donna Haraway enseigne à la Johns Hopkins University (1974-1980), dans le département d’histoire des sciences. Ses travaux de l’époque explorent principalement les implications philosophiques et politiques de la biologie à laquelle elle a été formée.

Nommée professeure à l’université de Santa Cruz en 1980 (où elle finira la rédaction de Primate Visions), elle obtient alors la première chaire en théorie féministe des États-Unis. Dès ce moment, ses recherches se déploient à la croisée de la critique des sciences, des études de genre, de la science-fiction et de l’écologie. Deux articles majeurs publiés alors témoignent de sa singularité transdisciplinaire : « Manifeste cyborg : science, technologies et féminisme socialiste à la fin du 20e siècle » (1985)2 et « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle » (1988)3. Le sous-titre original de Primate Visions – « Genre, race et nature dans le monde de la science moderne » – résume sans détour son approche.

Contrairement au français, le terme anglais female peut à la fois signifier « femelle » et « femme » – même s’il reste différent, en ce second sens, de woman. Nous avons volontairement choisi de traduire ce terme sous sa première acception, tout au long du livre, afin d’insister sur l’ancrage de la question féministe dans les enjeux de la biologie, et sur leurs enchevêtrements multiples – ce qui est un des cœurs battants de la critique de la primatologie ici développée par Donna Haraway.

Préface de l’autrice à l’édition française (2025)

Il y a plus de quarante ans, j’ai commencé à sérieusement interroger les manières dont l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent au sein des constructions de ce qui est considéré comme relevant de la « nature » pour les sociétés contemporaines.

Quarante ans plus tard, je continue de m’interroger à ce sujet, avec un sentiment d’urgence toujours plus grand – et cela, quand bien même la nature est devenue pour moi des naturecultures. Les « naturecultures » s’écrivent nécessairement en un mot ; et ce mot est empli des histoires des pratiques masculinistes, coloniales, raciales, capitalistes, écocidaires et génocidaires – mais pas seulement. Jamais seulement. Les naturecultures sont aussi emplies de recherches empiriques et de théories astucieuses qui changent des vies, d’un engagement profond en faveur de mondes qui dépassent l’exceptionnalisme humain, et d’un amour passionné pour les êtres vivants et mourants de la Terre. Les scientifiques francophones dans les pays francophones sont et ont été des act·rices majeur·es de ce drame complexe.

En écrivant Primate Visions, j’ai demandé de l’aide à mes parentés primates et je l’ai reçue en abondance. Ces parentés étaient composées à la fois de scientifiques humain·es qui étudiaient les singes (sur le terrain, dans les zoos ou dans des laboratoires) et des primates plus-qu’humain·es elles et eux-mêmes. À l’époque où j’ai écrit ce livre imposant, les mondes de ces autres primates étaient encore plus menacés par la destruction des habitats, la cupidité et l’ignorance que les mondes de leurs voisin·es humain·es tourmenté·es. Mais les destins des peuples humains et ceux des autres animaux sont liés depuis le commencement. Et je crois que leurs futurs, nos futurs, dépendent les uns des autres.

Progressivement, et souvent à contrecœur, les scientifiques ont appris à connaître les populations humaines et les cultures humaines des pays abritant des singes, et la science des primates est aujourd’hui une tentative véritablement diversifiée et mondiale. Malgré cela, bon nombre de nos parents primates n’auront plus de sociétés, de parentés, de cultures, ni d’habitats d’ici la fin de ce siècle. Tous les grands singes et la plupart des autres vivent désormais au seuil de l’extinction. Nous ne devons pas permettre que la grande aventure touffue de toutes les générations issues de la longue diversification évolutive des primates se termine par des projets visant à envoyer Elon Musk sur Mars – ni par une quelconque autre forme d’exceptionnalisme humain. Vivre de façon robuste sur une Terre partiellement guérie, en réparant collectivement tous les dommages possibles à travers les sciences et bien d’autres méthodes, tel est notre véritable travail.

Dans Primate Visions, je me suis demandé quelles formes prenait l’amour de la nature dans les sociétés techno-industrielles, à quel prix et un prix pour qui. Aujourd’hui, je me demande avec urgence comment nourrir des naturecultures dignes d’avenir. Je me soucie plus que jamais des primates plus-qu’humain·es ; et je vois dans leurs corps et dans leurs habitats les stigmates sanglants du genre, de la race, de la classe et des nations humaines. J’espère que les lect·rices de cette traduction y trouveront du réconfort et des idées pour des réparations partielles, des remédiations partielles, et l’espoir de générations futures pour toutes les parentés primates.

Je pense que mon slogan doit désormais être : « Des sciences primates pour la survie terrestre ! »

Donna Haraway, mai 2025

Introduction de Primate Visions (1989) : « Une vision persistante »4

« Les noms que vous, primates sans cage, donnez aux choses affectent votre attitude à leur égard pour toujours. » – Ruth Herschberger, Adam’s Rib, 1970

« Car c’est ainsi que tout doit commencer, par un acte d’amour. » – Eugène Marais, The Soul of the White Ant, 1980

Comment l’amour, le pouvoir et la science s’entremêlent-ils au sein des constructions de la nature, en cette fin de 20e siècle ? Qu’est-ce qui peut bien être considéré comme « nature » par les gens de la société industrielle tardive ? Quelles formes l’amour de la nature prend-il dans des contextes historiques particuliers ? Pour qui et à quel prix ? Dans quels lieux spécifiques, à partir de quelles histoires sociales et intellectuelles, et avec quels outils la nature est-elle construite en tant qu’objet de désir érotique et intellectuel ? Comment les terribles marques du genre et de la race permettent-elles et limitent-elles l’amour et la connaissance dans des traditions culturelles particulières, y compris dans les sciences naturelles modernes ? Qui peut contester ce que sera le corps de la nature ? Telles sont les questions qui guident mon histoire des sciences modernes et des cultures populaires émergeant des récits sur les corps et les vies des singes.

Depuis le 18e siècle, les thèmes de la race, de la sexualité, du genre, de la nation, de la famille et de la classe sociale ont été inscrits dans le corps de la nature par les sciences de la vie occidentales. Dans le sillage de la décolonisation post-Seconde Guerre mondiale, dans celui des mouvements antiracistes et féministes locaux et mondiaux, dans le sillage également des menaces nucléaires et environnementales, et de la prise de conscience généralisée de la fragilité des réseaux soutenant la vie sur Terre, la nature reste un mythe et une réalité : elle est à la fois profondément contestée et d’une importance cruciale. Comment les liens symboliques et matériels s’entrecroisent-ils au sein du tissu qu’est la nature pour les gens de la société industrielle tardive, en cette fin de 20e siècle ? »

Pour les Occidentaux, les singes ont une relation privilégiée à la nature et à la culture : les simiens occupent les zones frontalières de ces deux puissants pôles mythiques. Dans ces zones frontalières, l’amour et la connaissance présentent une riche ambiguïté et génèrent des significations dans lesquelles de nombreuses personnes trouvent des intérêts. Le trafic commercial et scientifique des singes est aussi bien un trafic de significations que de vies animales. Les sciences qui lient les singes et les humains ensemble au sein d’un ordre des Primates sont construites à partir de pratiques disciplinaires profondément enchevêtrées à la narration, à la politique, au mythe, à l’économie et aux possibilités techniques. Les femmes et les hommes qui ont contribué à l’étude des primates ont véhiculé les marques de leurs propres histoires et de leurs propres cultures. Ces marques sont inscrites dans les textes sur la vie des singes, mais souvent de façon subtile et inattendue. Les personnes qui étudient ces autres primates défendent des discours scientifiques contradictoires, et doivent rendre des comptes à de nombreux types de publics et de financeurs. Elles se sont engagées dans des relations d’amour et de connaissance dynamiques, disciplinées et intimes avec les animaux qu’elles avaient le privilège d’observer. Les primatologues comme les animaux dont ils et elles ont rapporté la vie suscitent un intérêt populaire intense – dans les musées d’Histoire naturelle, les émissions télévisées, les zoos, la chasse, la photographie, la science-fiction, les politiques de protection, la publicité, le cinéma, l’actualité scientifique, les cartes de vœux, ou encore les blagues. Les animaux ont été considérés comme des sujets privilégiés par diverses sciences de la vie et diverses sciences humaines – anthropologie, médecine, psychiatrie, psychobiologie, physiologie de la reproduction, linguistique, neurobiologie, paléontologie et écologie comportementale. Les singes ont modelé une vaste gamme de problèmes et d’espoirs humains. Plus encore, dans les sociétés européennes, américaines et japonaises, les singes ont été soumis à des interrogations prolongées et culturellement spécifiques sur ce que signifie être « presque humain ».

Les singes – et les personnes qui construisent les connaissances scientifiques et populaires à leur sujet – font partie de cultures en conflit. Jamais innocente, la « technologie » narrative de visibilisation propre à ce livre s’inspire à la fois des théories contemporaines sur la production culturelle, des études historiques et sociales sur la science et la technologie, et des mouvements et théories féministes et antiracistes, afin d’élaborer une vision de la nature telle qu’elle est construite et reconstruite dans les corps et les vies d’animaux du « tiers-monde » qui servent de substituts à l’« homme ».

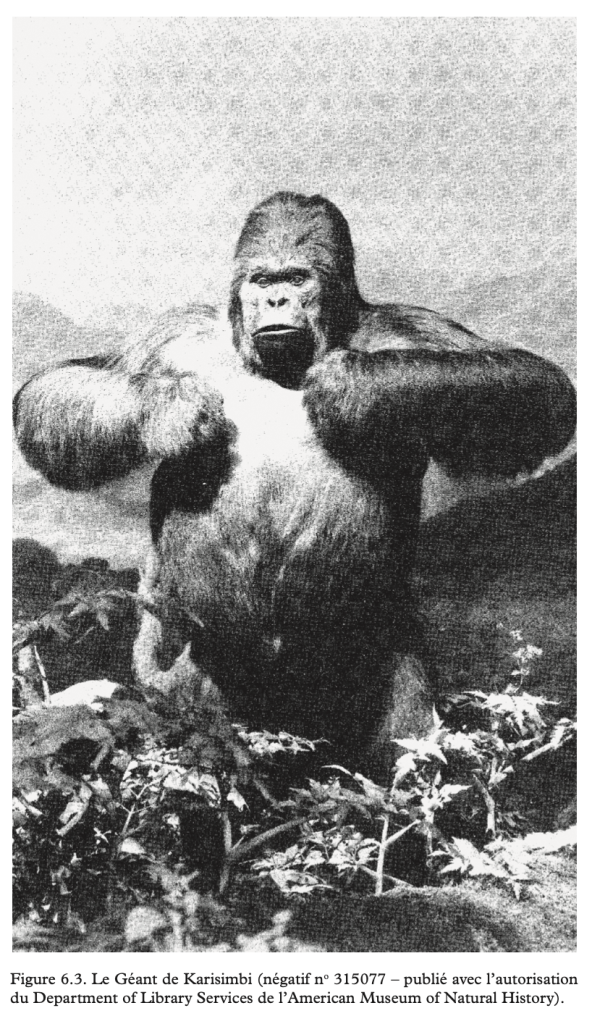

J’ai essayé d’emplir mon livre Primate Visions (1989) de puissantes images verbales et visuelles : le cadavre d’un gorille abattu en 1921 au « cœur de l’Afrique » et transformé en leçon de vertu civique au musée américain d’Histoire naturelle de New York ; une petite fille blanche emmenée au Congo belge dans les années 1920 pour « chasser » le gorille avec un appareil photo, et qui s’est métamorphosée dans les années 1970 en une autrice de science-fiction, considérée pendant des années comme un modèle de prose masculine ; le chimpanzé Ham dans sa capsule spatiale pour le projet Mercury en 1961 ; David Greybeard (contemporain du chimpanzé Ham) tendant la main à Jane Goodall, « seule » dans les « étendues sauvages de Tanzanie », l’année où quinze nations africaines abritant des primates ont accédé à leur indépendance nationale ; une édition spéciale du magazine Vanity Fair sur Dian Fossey en 1986, un an après son assassinat, dans un cimetière de gorilles au Rwanda ; les os d’un fossile antique, reconstitués comme étant ceux de la grand-mère de l’humanité, et disposés comme des joyaux sur du velours rouge dans le laboratoire d’un paléontologue, selon un modèle destiné à fonder, une fois de plus, une théorie sur l’origine de la « monogamie » ; les bébés singes du laboratoire de Harry Harlow, dans les années 1960, s’accrochant aux vêtements de leurs « mères de substitution », à un moment historique où les images de la maternité de substitution commençaient à faire surface dans les politiques américaines de reproduction5 ; l’étreinte émotionnellement déchirante entre une jeune scientifique blanche de classe moyenne et un chimpanzé adulte parlant la langue des signes américaine, sur une île du fleuve Gambie, où des femmes blanches apprennent aux singes captifs à « retourner » à l’état « sauvage » ; une carte de vœux Hallmark inversant l’image de King Kong, où l’on voit une femme blonde gigantesque et un gorille à dos argenté qui se recroqueville dans un lit, la scène étant intitulée « Getting Even » (« prendre sa revanche ») ; des femmes et des hommes ordinaires d’Afrique, des États-Unis, du Japon, d’Europe, d’Inde et d’ailleurs, muni·es de magnétophones et de presse-papiers, transcrivant la vie des singes dans des textes spécialisés, qui deviendront des éléments contestés au sein des controverses politiques de multiples cultures.

J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es. La primatologie de la fin du 20e siècle peut être considérée comme faisant partie d’une littérature complexe de la survie, au sein de la culture nucléaire mondialisée. La production et la stabilisation des connaissances concernant l’ordre des Primates comportent des enjeux émotionnels, politiques et professionnels pour de nombreuses personnes, y compris moi-même. Il ne s’agira donc pas ici d’une étude objective et désintéressée, ni d’une étude exhaustive – en partie parce que de telles études sont impossibles pour qui que ce soit, et en partie parce qu’il y a des enjeux que je tiens à rendre visibles (et probablement d’autres encore). Je veux que ce livre puisse intéresser de nombreux publics, et qu’il soit à la fois agréable et dérangeant pour chacun et chacune d’entre nous. En particulier, je veux que ce livre remplisse son devoir à la fois vis-à-vis des primatologues, des historien·nes des sciences, des théoricien·nes de la culture, des vastes mouvements de gauche, antiracistes, anticoloniaux et féministes, des animaux, et de celles et ceux qui aiment les histoires sérieuses. Il n’est peut-être pas toujours possible de rendre des comptes à ces différents publics, mais c’est grâce à eux que ce livre a pu voir le jour. Ils sont tous présents dans ce texte. Les primates, qui existent aux frontières de tant d’espoirs et d’intérêts, sont des sujets merveilleux avec lesquels on peut explorer la perméabilité des murs, la reconstitution des frontières et le dégoût des dualismes interminables imposés par la société.

J’écris sur les primates parce qu’ils sont populaires, importants, merveilleusement variés et controversés. Et tou·tes les membres de l’ordre des Primates – singes comme humain·es – sont menacé·es.

Donna Harraway

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Fait et fiction

La science et la culture populaire sont toutes deux inextricablement tissées de faits et de fictions. Il semble naturel, et même moralement obligatoire, d’opposer fait et fiction ; pourtant, leurs similarités sont profondément ancrées dans les cultures et les langues occidentales. Les faits peuvent être imaginés comme des nœuds, originaux et irréductibles, à partir desquels une compréhension fiable du monde peut être construite. On pense généralement que les faits doivent être découverts, et non pas fabriqués ou construits. Mais l’étymologie du mot « fait » nous renvoie à l’action humaine, à la performance, voire aux exploits humains. Les faits naissent des actes, par opposition aux mots. Autrement dit, aussi bien d’un point de vue linguistique qu’historique, l’action humaine est à la racine de tout ce que nous pouvons considérer comme étant un fait. Un fait est une chose faite, un participe passé neutre issu du latin, notre langue parente commune. Dans ce sens originel, les faits sont ce qui s’est réellement passé. De telles choses sont connues via l’expérience directe, via le témoignage et via l’interrogation – des voies d’accès à la connaissance extraordinairement privilégiées en Occident.

La fiction, elle, peut être envisagée comme une version dérivée et fabriquée du monde et de l’expérience, comme une sorte de double perverti des faits, ou comme une évasion imaginaire vers un monde meilleur que « ce qui s’est réellement passé ». La variété des tonalités au sein de la fiction nous laisse penser que son origine se trouve dans la vision, l’inspiration, la perspicacité, le génie. Nous entrevoyons la racine de la fiction dans la poésie et nous croyons, avec un certain romantisme, que c’est par une bonne fiction que se révèlent les natures originelles. En d’autres termes, la fiction peut être vraie, ou du moins reconnue comme telle, du fait de son attrait pour la nature. Et comme la nature est prolifique – elle est la mère de la vie dans nos principaux systèmes de mythes –, la fiction semble être une vérité intérieure qui donne naissance à nos vies réelles. Il s’agit là aussi d’une voie d’accès à la connaissance très privilégiée dans les cultures occidentales, y compris aux États-Unis. Enfin, l’étymologie de la fiction nous renvoie à nouveau à l’action humaine, à l’acte de façonner, de former ou d’inventer, ainsi qu’à celui de feindre. La fiction s’inscrit donc inéluctablement dans une dialectique du vrai (naturel) et du faux (artefact). Mais dans toutes ses significations, la fiction concerne l’action humaine. De même, tous les récits de la science – fictions et faits – concernent l’action humaine.

La fiction est proche des faits, sans qu’ils soient des jumeaux identiques. Les faits s’opposent aux opinions, aux préjugés, mais pas à la fiction. La fiction et les faits sont tous deux ancrés dans une épistémologie qui fait appel à l’expérience. Cependant, il existe une différence importante : le mot fiction est une forme active, qui renvoie à un acte présent de façonnage, tandis que le mot fait provient d’un participe passé, une forme verbale qui masque l’acte générateur ou la performance. Un fait semble achevé, immuable, apte seulement à être enregistré ; la fiction, elle, semble toujours inventive, ouverte à d’autres possibilités, à d’autres façonnements de la vie. Mais dans cette ouverture réside la menace d’une simple feinte, celle de ne pas dire la vraie forme des choses.

La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.

Donna Haraway

D’un certain point de vue, les sciences naturelles semblent offrir des outils qui permettent de distinguer les faits de la fiction, de remplacer l’invention par son participe passé, et de préserver ainsi l’expérience vraie de toute contrefaçon. Par exemple, l’histoire de la primatologie a été racontée à maintes reprises comme une clarification progressive de l’observation des singes et des êtres humains. Il y a d’abord eu les premiers indices de l’existence d’une forme commune « primate », suggérés, dans les brumes préscientifiques, par les récits inventifs de chasseurs, de voyageurs et d’indigènes. Peut-être ces indices datent-ils de l’Antiquité, ou peut-être du 16e siècle, lors de la tout aussi mythique époque des Découvertes et de la naissance de la Science moderne. Puis, progressivement, la vision claire et éclairée est apparue, sur la base de dissections et de comparaisons anatomiques. L’histoire de ce qu’est la vision correcte de la forme sociale propre aux primates suit d’ailleurs la même trame : le passage d’une vision brumeuse et encline à l’invention, vers une connaissance quantitative et perçante, enracinée dans ce type particulier d’expérience qu’on appelle experiment en anglais. C’est l’histoire du passage d’une science immature, fondée sur la simple description et la libre interprétation qualitative, vers une science mature, fondée sur des méthodes quantitatives et des hypothèses falsifiables, et aboutissant à une reconstruction scientifique synthétique de la réalité des primates. Mais ces histoires (histories) sont des histoires (stories) à propos d’autres histoires ; elles sont des récits qui se terminent bien – c’est-à-dire les faits rassemblés, la réalité scientifiquement reconstruite. Et ces histoires ont une esthétique particulière (le réalisme) et une politique particulière (l’engagement pour le progrès).

Depuis une perspective très légèrement différente, l’histoire des sciences apparaît comme un récit sur l’histoire des moyens techniques et sociaux utilisés pour produire les faits. Les faits eux-mêmes sont des types d’histoires, des types de témoignages relatant des expériences. Mais provoquer une expérience scientifique requiert une technologie élaborée – comprenant des outils physiques, une tradition d’interprétation accessible et des relations sociales spécifiques. Ce n’est pas n’importe quoi qui peut devenir un fait ; ce n’est pas n’importe quoi qui peut être vu ou produit, et ainsi être raconté. La pratique scientifique peut ainsi être considérée comme une sorte de pratique narrative – un art de raconter l’histoire de la nature, qui est régi par des règles, qui est soumis à des contraintes et qui évolue historiquement. La pratique scientifique et les théories scientifiques produisent des types particuliers d’histoires, et sont intégrées dans des types particuliers d’histoires. Toute déclaration scientifique sur le monde dépend intimement du langage, de la métaphore. Les métaphores peuvent être mathématiques ou culinaires ; dans tous les cas, elles structurent la vision scientifique. La pratique scientifique est avant tout une pratique narrative – entendue comme une pratique historiquement spécifique d’interprétation et de témoignage.

Regarder la primatologie, une branche des sciences de la vie, comme une fabrique narrative peut s’avérer particulièrement approprié. Premièrement, le discours de la biologie, qui a débuté aux alentours des premières décennies du 19e siècle, s’est intéressé aux organismes, aux êtres ayant une histoire de vie – c’est-à-dire une trame possédant une structure et une fonction6. La biologie est intrinsèquement historique, et la forme de son discours est intrinsèquement narrative. La biologie, comme manière de connaître le monde, s’apparente à la littérature romantique et à son discours sur les formes et les fonctions organiques. La biologie est la fiction appropriée pour les objets qu’on appelle « organismes » ; la biologie modèle les faits « découverts » au sujet des êtres organiques. Les organismes accomplissent une performance pour les biologistes, qui la transforment en une vérité attestée par une expérience disciplinée – c’est-à-dire en un fait, qui est l’acte ou la prouesse conjointement accomplie par le scientifique et l’organisme. Le romantisme se mêle au réalisme, et le réalisme au naturalisme ; le génie se mêle au progrès, et l’idée au fait. Les scientifiques autant que les organismes sont des acteurs au sein d’une pratique narrative.

Deuxièmement, les singes et les êtres humains apparaissent, dans la primatologie, à l’intérieur de narrations élaborées, sur les origines, les natures et les possibilités. La primatologie concerne l’histoire vivante d’un ordre taxonomique qui inclut les êtres humains. Et ce sont tout particulièrement les humains occidentaux qui produisent des histoires à propos des primates, tout en racontant simultanément des histoires à propos des relations entre nature et culture, animal et humain, corps et esprit, origine et futur. En effet, depuis son apparition, au milieu du 18e siècle, l’ordre des Primates a été construit sur des récits à propos de ces dualismes et de leur résolution scientifique.

Traiter une science comme un discours narratif n’est pas signe de mépris, c’est même plutôt le contraire. Mais il ne s’agit pas non plus d’avoir une attitude mystifiée et adoratrice face à un participe passé. Je m’intéresse aux narrations sur les faits scientifiques – ces puissantes fictions de la science – prises à l’intérieur d’un champ complexe que j’identifierai avec le signifiant « SF ». À la fin des années 1960, la critique littéraire de science-fiction Judith Merril a commencé à utiliser, de façon singulière, le signifiant SF pour désigner un champ narratif complexe et émergent, au sein duquel les frontières entre science-fiction (qu’on appelle par convention « sf », en minuscules) et fantasy devenaient perméables dans une propension déroutante, tant d’un point de vue commercial que linguistique. Son appellation, SF, se trouva être largement adoptée par les critiques, les lect·rices, les aut·rices, les fans ; et les maisons d’édition ont peiné à comprendre cet éventail de plus en plus hétérodoxe de pratiques d’écriture, de lecture et de marketing, repérables par une prolifération d’expressions correspondant à l’acronyme « sf » en anglais : fiction spéculative, science-fiction, science-fantasy, futurs spéculatifs, fabulation spéculative.

➤ Lire aussi | L’ère de la standardisation : conversation sur la Plantation・Anna Tsing et Donna Haraway (2024)

La SF est un territoire de reproduction culturelle controversée au sein des mondes technologisés. Placer les récits de faits scientifiques à l’intérieur de l’espace hétérogène de la SF transforme tout un champ. Ce champ transformé crée alors des résonances entre toutes ses régions et toutes ses composantes. Aucune région ou composante n’est « réduite » à aucune autre, mais les pratiques de lecture et d’écriture se répondent les unes les autres à travers un espace structuré. La fiction spéculative révèle des tensions différentes lorsque son champ contient également les pratiques d’inscription qui constituent le fait scientifique. Les sciences sont liées à des histoires complexes, en ce qui concerne la constitution des mondes imaginatifs comme la constitution des corps réels au sein des cultures modernes et postmodernes du « premier monde ». Teresa De Lauretis a avancé l’idée que le travail de création de sens impliqué par le terme SF était « potentiellement créateur de nouvelles formes sociales d’imagination – créateur, dans le sens où il peut permettre de révéler l’existence d’espaces où le changement culturel pourrait avoir lieu ; d’envisager un ordre différent des relations entre les gens, et entre les gens et les choses, c’est-à-dire une conceptualisation différente de l’existence sociale, incluant à la fois l’existence physique et matérielle » (1980 : 161). Or cela est aussi l’une des tâches du « travail de création de sens » qu’est la primatologie.

Ainsi, du moins en partie, ce livre propose de lire tout texte sur les primates comme une science-fiction – où les mondes possibles sont constamment réinventés, dans le cadre de la lutte pour des mondes présents et bien réels. Toutefois, la conclusion de l’ouvrage proposera une lecture alternative d’une histoire de sf – sur une espèce extraterrestre intervenant dans la politique de reproduction humaine –, comme s’il s’agissait d’une monographie sur les primates. Le présent ouvrage – enraciné dans les mythes, les sciences et les pratiques sociales historiques qui ont placé les singes dans l’Éden puis dans l’espace (au commencement et à la fin de la culture occidentale) – implante des étrangers (aliens) dans le texte comme un moyen de comprendre ce que sont l’amour et le savoir parmi les primates, sur notre fragile Terre contemporaine.

Quatre tentations

Analyser un discours scientifique, la primatologie, comme un récit au sein de plusieurs champs narratifs contestés est un moyen d’entrer dans les débats actuels sur la construction sociale du savoir scientifique, sans succomber complètement à aucune des quatre positions suivantes (pourtant très tentantes), qui sont néanmoins aussi des ressources majeures pour les méthodes utilisées dans ce livre. J’utilise l’image de la tentation car je trouve que ces quatre positions sont persuasives, fécondes mais aussi dangereuses, particulièrement si l’une de ces positions réduit finalement les autres au silence, créant ainsi une fausse harmonie au sein de l’histoire primate.

La première tentation, pleine de ressources, provient de la tendance la plus active au sein des études sociales sur la science et la technologie. Par exemple, l’éminent analyste des sciences Bruno Latour rejette radicalement toutes les formes de réalisme épistémologique, et analyse la pratique scientifique comme totalement sociale et interprétative. Réfutant la distinction entre le social et le technique, il décrit la pratique scientifique comme le raffinement de « dispositifs d’inscription » – c’est-à-dire des dispositifs permettant de retranscrire l’immense complexité et l’immense chaos des interprétations concurrentes sous forme de traces, d’écrits, qui marquent l’émergence d’un fait, d’un cas de réalité. S’intéressant à la fois à la science en tant que nouvelle forme de pouvoir dans le monde social-matériel, et aux scientifiques comme investissant « leur capacité politique au cœur de la pratique de la science », Bruno Latour et son collègue Stephen Woolgar ont puissamment décrit comment les processus de construction sont faits pour s’inverser et apparaître sous forme de découverte (1979 : 213). Les comptes rendus des scientifiques à propos de leurs propres processus deviennent des données ethnographiques, sujettes à une analyse culturelle.

Depuis la perspective de leur ouvrage La Vie de laboratoire, la pratique scientifique est fondamentalement une pratique littéraire, une pratique d’écriture qui repose sur le fait de se disputer le pouvoir de stabiliser des définitions et des normes permettant d’affirmer que quelque chose est vrai. Gagner, c’est rendre trop élevé le coût de la déstabilisation d’un récit donné. Cette approche peut expliquer les luttes scientifiques autour du pouvoir de clore le débat, et elle peut rendre compte des succès et des échecs de ces luttes. La pratique scientifique est faite de négociations, de déplacements stratégiques, d’inscription et de traduction. Il y a beaucoup à dire sur la science comme croyance effective, ainsi que sur son pouvoir à renforcer et incarner une telle croyance7. Que peut-on demander de plus à une théorie de la pratique scientifique ?

La seconde tentation importante vient d’une branche de la tradition marxiste, qui défend la supériorité historique de certains points de vue dans la connaissance du monde social – et possiblement du monde « naturel » également. D’un point de vue fondamental, les adeptes de cette tradition considèrent que le monde social est structuré par les relations sociales de production et de reproduction de la vie quotidienne, de sorte qu’il n’est possible de voir clairement ces relations que depuis certains points de vue. Il ne s’agit pas d’une affaire individuelle, et la bonne volonté n’est pas en cause. Depuis le point de vue des groupes sociaux en position de domination et de pouvoir systématiques, la véritable nature de la vie sociale sera opaque ; ils ont trop à perdre de la clarté.

Ainsi, les propriétaires des moyens de production vont voir de l’équité dans un système d’échange, là où le point de vue de la classe ouvrière révélera la nature dominatrice d’un système de production fondé sur le salariat, et donc sur l’exploitation et la déformation du travail humain. Celles et ceux pour qui la définition sociale de l’identité prend racine dans le système raciste ne pourront pas voir que la définition de l’humain n’a jamais été neutre, et ne le sera pas tant que de profonds changements matériels et sociaux ne se produiront pas à l’échelle mondiale. De la même manière, pour celles et ceux dont la possibilité même d’accéder au statut d’adulte repose sur le pouvoir de s’approprier l’« autre » au sein d’un système socio-sexuel genré, le sexisme n’apparaîtra pas comme un obstacle fondamental à une connaissance correcte en général. La tradition redevable à l’épistémologie marxiste est en mesure de rendre compte de la plus grande adéquation de certains modes de connaissance, et elle est en mesure de montrer que la race, le sexe et la classe sociale déterminent fondamentalement les détails les plus intimes de la connaissance et de la pratique, en particulier là où l’apparence est celle de la neutralité et de l’universalité8.

Pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger.

Donna Haraway

Ces questions sont loin d’être sans rapport avec la primatologie, une science qui, aux États-Unis, est pratiquée presque exclusivement par des personnes blanches, et même jusqu’à très récemment par des hommes blancs, et toujours en grande majorité par des personnes économiquement privilégiées. Une part importante de ce livre examine les conséquences, pour la primatologie, des relations sociales de race, de sexe et de classe impliquées dans la construction du savoir scientifique. Par exemple, la plupart des primatologues des premières décennies après la Seconde Guerre mondiale n’ont probablement pas compris que les interrelations entre les gens, la terre et les animaux en Afrique et en Asie sont, au moins en partie, dues aux positions des chercheurs eux-mêmes au sein des systèmes racistes et impérialistes. Nombre d’entre eux ont recherché une nature « pure », vierge de tout contact humain ; et donc aussi des espèces intactes – de façon analogue aux « indigènes » autrefois recherchés par les anthropologues coloniaux. Mais pour l’observateur d’animaux, les peuples autochtones d’Afrique et d’Asie étaient une nuisance, une menace à la protection – en fait des « étrangers » (aliens) envahissants –, jusqu’à ce que la décolonisation oblige les scientifiques occidentaux blancs à restructurer leur biopolitique du soi et de l’autre, du natif et de l’étranger. Ainsi, les frontières entre animaux et êtres humains se déplacent lors de la transition d’un point de vue colonial à un point de vue postcolonial ou néocolonial. En insistant sur le fait qu’on peut trouver des contenus et des méthodes moins déformatrices dans les sciences naturelles comme dans les sciences sociales, les approches marxistes, féministes et antiracistes rejettent le relativisme propre à l’étude sociale des sciences. Les approches explicitement politiques prennent parti quant à la question de savoir ce qu’est une connaissance plus adéquate, et plus humainement acceptable. Mais ces analyses ont aussi leurs limites pour ce qui est de guider une exploration des études sur les primates. Le travail salarié, l’appropriation sexuelle et reproductive et l’hégémonie raciale sont des aspects structurants du monde social humain. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils affectent la connaissance de façon systématique, mais on ne sait pas dire précisément comment ils se relient aux savoirs sur les modèles d’alimentation des singes patas, ou sur la réplication des molécules d’ADN.

Cependant, un autre pan de la tradition marxiste a fait des avancées significatives dans les méthodes pour répondre à ce genre de questions. Dans les années 1970, des personnes associées au Radical Science Journal britannique ont développé l’idée de la science comme processus de travail, cela afin d’étudier et de modifier les médiations scientifiques perpétuant des dominations de classe dans les relations de production et de reproduction de la vie humaine9. Tout comme Bruno Latour, ces personnes n’ont laissé aucune place pour des épistémologies réalistes ou positivistes – qui sont pourtant les versions préférées de la plupart des scientifiques en exercice. Chaque aspect de la pratique scientifique peut être décrit à travers le concept de médiation : le langage, les hiérarchies de laboratoire, les liens industriels, les doctrines médicales, les préférences théoriques de base, et les histoires à propos de la nature. Malgré cela, le concept de « processus de travail » peut sembler cannibale, car il fait passer les relations sociales de tous les autres processus basiques comme des choses qui dériveraient de ce processus premier. Par exemple, les systèmes complexes de domination, de complicité, de résistance, d’égalité et de soin au sein des pratiques genrées de gestation et d’éducation des enfants ne peuvent pas répondre au seul concept de travail. Pour autant, ces pratiques reproductives affectent clairement un certain nombre de contenus et méthodes au sein des études sur les primates. D’ailleurs, même un concept élargi de médiation au sein de processus sociaux systémiques – qui n’insisterait pas sur la réduction de toute chose au travail, dans un sens marxiste classique – laisserait encore trop de pans de l’équation de côté.

La troisième tentation vient du chant des sirènes des scientifiques eux-mêmes, qui ne cessent de rappeler que, parmi d’autres choses, ils et elles observent des singes. En un sens, plus ou moins nuancé, ils et elles insistent sur le fait que la pratique scientifique est « au contact » du monde. Ils et elles affirment que la connaissance scientifique n’est pas simplement une question de pouvoir et de contrôle. Et que leurs connaissances traduisent en quelque sorte la voix active de leurs sujets – qui sont les objets de la connaissance. Sans être nécessairement forcée de suivre leur esthétique du réalisme ou leurs théories de la représentation, je les crois dans la mesure où ma vie imaginative et intellectuelle ainsi que mes engagements professionnels et politiques dans le monde répondent à ces récits scientifiques. Les scientifiques sont habiles à fournir de bonnes raisons de croire en leurs récits et d’agir sur la base de ceux-ci. Mais la question de savoir comment la science est « en contact » avec le monde est loin d’être résolue. Ce qui semble résolu, cependant, c’est que la science se développe à partir de modes de vie concrets, et crée des modes de vie concrets – y compris des constructions particulières de l’amour, de la connaissance et du pouvoir. C’est là le cœur de son instrumentalisme, et la limite de son universalisme.

Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.

Donna Haraway

Les preuves sont toujours une question d’interprétation ; et les théories sont des récits depuis et pour des types spécifiques de vies. Je cherche donc une façon de raconter une histoire de la production d’une branche des sciences de la vie, branche qui inclut les êtres humains de façon centrale – qui eux-mêmes écoutent ces histoires très attentivement. Ainsi, mon histoire se doit d’écouter les pratiques d’interprétation de l’ordre des Primates, au sein desquels les primates eux-mêmes et elles-mêmes – singes comme humain·es – exercent toutes et tous une sorte d’« autorat ». Je voudrais donc suggérer que la notion de « récit contraint et contesté » permet d’apprécier la construction sociale de la science, tout en guidant le lecteur ou la lectrice vers la recherche des autres animaux participant activement à la primatologie. Je souhaite trouver un concept pour raconter une histoire de la science qui ne dépende pas des dualismes entre actif et passif, culture et nature, humain et animal, social et naturel.

La quatrième tentation recoupe chacune des trois autres ; et cette tentation principale consiste à toujours regarder les constructions des sciences modernes, aux quatre coins du monde, à travers le prisme des histoires complexes de genre et de race. Cela signifie qu’il faut examiner les productions culturelles, y compris les sciences des primates, depuis les perspectives permises par les politiques et les théories féministes et antiracistes. Le défi est de se remémorer sans cesse la particularité aussi bien que la puissance de cette façon-là de lire et d’écrire. Mais c’est le même défi qui devrait être intégré à toute lecture ou écriture d’un texte scientifique. La race et le genre ne sont pas des catégories sociales universelles premières – et encore moins des réalités naturelles ou biologiques. La race et le genre sont les produits d’histoires spécifiques, mais très vastes et durables, qui ont changé le monde. Et il en va de même pour la science. Le champ de vision de ce livre dépend d’un triple filtre : la race, le genre et la science. C’est le filtre qui retient le mieux les corps marqués par l’histoire, afin de les examiner de plus près10.

Les histoires sont toujours des productions complexes, comprenant de nombreux conteurs et auditeurs, et de nombreuses conteuses et auditrices, mais qui ne sont pas toutes et tous visibles et audibles. La narration est une notion sérieuse, mais heureusement dépourvue du pouvoir de revendiquer des lectures uniques ou fermées. La primatologie semble être une science composée d’histoires, et le but de ce livre est d’entrer dans les contestations liées à la construction de ces histoires. Le prisme de la narration définit une ligne ténue entre réalisme et nominalisme – même si les primates semblent être des scolastiques naturels, ayant tendance à devenir équivoques lorsqu’on les presse. Aussi, je pense qu’il y a une esthétique et une éthique dans le fait de considérer la pratique scientifique comme un art de raconter les histoires – une esthétique et une éthique différentes de la capitulation devant le « progrès », et différentes de la croyance dans la connaissance comme reflet passif de « la façon dont les choses sont », et différentes également du scepticisme ironique et de la fascination pour le pouvoir si fréquents dans les études sociales sur la science. L’esthétique et l’éthique latentes dans l’examen de l’art de raconter les histoires pourraient procurer plaisir et responsabilité dans le tissage des contes. Les histoires sont des moyens d’accéder à des modes de vie. Les histoires sont des technologies permettant d’incarner des primates.

➤ Lire aussi | L’invasion silencieuse. La primatologie d’Imanishi et les préjugés culturels dans les sciences・Frans de Waal (2022)

La primatologie est une science (judéo-)chrétienne

Les juifs et les chrétiens occidentaux, ou les post-judéo-chrétiens, ne sont pas les seuls à pratiquer les sciences des primates. Mais ce livre se concentre avant tout sur l’histoire des études sur le comportement social des singes réalisées aux États-Unis ou par des Euro-Américain·es au cours du 20e siècle. Dans ces histoires, on retrouve un refrain tiré de l’histoire du salut : la primatologie concerne à la fois les histoires primales (l’origine et la nature de « l’homme ») et les histoires de réformation (la réforme et la reconstruction de la nature humaine). Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.

Dès ses débuts, la primatologie a eu ce caractère en Occident. Si Linné, le « père » moderne de la classification biologique au 18e siècle, est constamment cité par les scientifiques du 20e siècle, c’est pour avoir placé les êtres humains dans un ordre taxonomique de la nature aux côtés d’autres animaux – c’est-à-dire pour avoir fait un grand pas de côté par rapport aux hypothèses chrétiennes. Linné a placé l’« homme » en tant qu’Homo sapiens au sein de son ordre taxonomique des primates ; dans le même genre qu’Homo troglodytes, une créature intéressante mais douteuse, illustrée comme une femme poilue. Le nouvel ordre des Primates de la dixième édition du Systema naturae (1758) comprenait également un genre pour les singes et les grands singes, un pour les lémuriens, et un pour les chauves-souris. Mais l’activité de Linné, considéré comme le « père » d’un discours sur la nature, peut aussi être perçue d’une tout autre manière. Il parlait de lui-même comme d’un second Adam, ou comme « l’œil » de Dieu, pouvant donner de vraies représentations et de vrais noms, et réformant ainsi – ou restaurant – la pureté des noms perdus à cause du premier péché d’Adam11. La nature était un théâtre, une scène où se jouaient l’histoire naturelle et l’histoire du salut. Le rôle de celui qui a renommé les animaux était d’assurer un ordre de la nature vrai et fidèle, de purifier à la fois l’œil et le mot. « L’équilibre de la nature » était en partie maintenu par le rôle d’un nouvel « homme » qui pourrait voir clairement et nommer correctement – une identité loin d’être anodine en regard de l’expansion européenne du 18e siècle. C’est d’ailleurs là l’identité du sujet-auteur moderne, pour qui écrire le corps de la nature est l’assurance de pouvoir la maîtriser.

Implicitement et explicitement, l’histoire du jardin d’Éden apparaît dans les sciences des singes, à côté de diverses versions de l’origine de la société, du mariage et du langage.

Donna Haraway

La science de l’histoire naturelle, chez Linné, était une science intimement chrétienne. Sa tâche première, accomplie dans l’œuvre de Linné et de ses correspondants, a été d’annoncer la parenté de l’« homme » et de la bête au sein de l’ordre moderne d’une Europe en expansion. L’homme naturel ne se trouvait pas seulement parmi les « sauvages », mais aussi parmi les animaux – qui ont été nommés « primates » en conséquence, eux le premier Ordre de la nature. Ceux qui étaient en mesure de donner de tels noms avaient une vocation moderne puissante : ils devenaient des scientifiques. La taxonomie a eu une fonction séculaire sacrée. L’« appel » à pratiquer la science a maintenu ce caractère sacralisé jusqu’à aujourd’hui – même si nous verrons que son apogée était au début du 20e siècle. Les histoires produites par de tels praticiens ont un statut spécial au sein d’une culture biblique protestante réprimée comme celle des États-Unis.

Pour Linné, la nature ne devait pas être comprise de façon « biologique », mais de façon « représentative ». Au cours du 19e siècle, la biologie est devenue un discours à propos de la nature productive et expansive. La biologie a été construite comme un discours sur la nature entendue comme un système de production et de reproduction, et comprise sur le modèle d’une division fonctionnelle du travail, selon des critères d’efficacité mentale, agissante et sexuelle des organismes. Dans ce contexte, au 20e siècle, les primates ont été intégrés au sein d’un « théâtre écologique » et d’un « jeu évolutif » (Hutchinson, 1965). L’intrigue a porté sur l’origine et le développement de nombreux thèmes mythiques persistants : le sexe, le langage, l’autorité, la société, la compétition, la domination, la coopération, la famille, l’État, la subsistance, la technologie et la mobilité.

Dans ce livre, deux lectures principales de cette pièce de théâtre ont été retenues. La première s’intéresse aux significations symboliques, aux sciences des primates comme une certaine forme d’art faisant un usage répété des ressources narratives des systèmes de mythes judéo-chrétiens. La seconde accorde une attention particulière aux façons dont la biologie au sujet des primates est théorisée en tant que système matériel de production et de reproduction – une sorte de lecture « matérialiste ». Ces deux interprétations sont à l’écoute des échos et des déterminants de race, de sexe et de classe au sein de ces histoires. Le corps primate, en tant que partie du corps de la nature, peut être lu comme une carte du pouvoir. La biologie et la primatologie sont des discours intrinsèquement politiques, dont les principaux objets de connaissance, tels que les organismes et les écosystèmes, sont des icônes (des condensations) de l’ensemble de l’histoire et des politiques de la culture qui les a construits pour la contemplation et la manipulation. Le corps primate lui-même est un type intrigant de discours politique.

La primatologie est un orientalisme simien

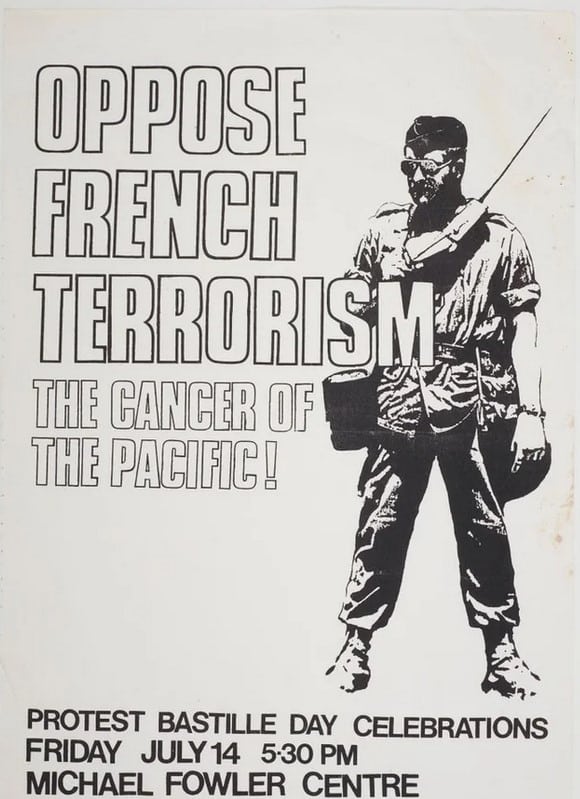

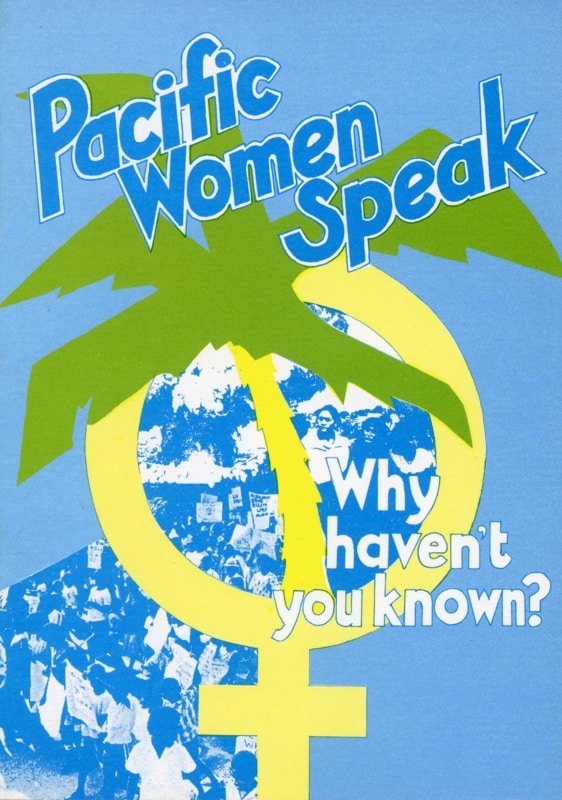

L’argument de ce livre est que la primatologie s’intéresse à un Ordre, un ordre taxonomique et par conséquent politique, qui fonctionne à travers la négociation de frontières obtenues par l’ordonnancement des différences. Ces frontières démarquent des territoires sociaux importants (tels que la norme d’une famille correcte) et sont établies par des pratiques sociales (telles que le développement de programmes de recherche, des politiques de santé mentale, des politiques de protection, la réalisation de films et la publication de livres). Les deux axes majeurs qui structurent ces puissants récits scientifiques de la primatologie – élaborés au sein de toutes ces pratiques – sont définis par des dualismes en interaction : sexe/genre et nature/culture. Le sexe et l’Occident sont des axiomes de la biologie comme de l’anthropologie. Dans la logique qui guide ces dualismes complexes, la primatologie occidentale se révèle comme un orientalisme simien [figure ci-dessous].

Edward Saïd (2015 [1978]) a affirmé que les chercheurs occidentaux (européens et nord-américains) ont participé à une longue histoire d’acceptation des pays, des peuples et des cultures du Proche-Orient et de l’Extrême-Orient, qui s’appuie sur la place particulière de l’Orient dans l’histoire occidentale – le lieu des origines de la langue et de la civilisation, des riches marchés, de la possession et de la pénétration coloniale, et celui de la projection des imaginaires. L’Orient a été une ressource troublante dans la production de l’Occident – lui, l’autre de « l’Est », sa périphérie, qui devint matériellement son dominateur. L’Occident est placé en dehors de l’Orient, et cette extériorité fait partie des pratiques de représentation de l’Occident. Saïd cite Marx : « Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes ; ils doivent être représentés. » Ces représentations sont des miroirs complexes de l’évolution du moi occidental à des moments historiques spécifiques. L’Occident s’est aussi placé de manière flexible : les Occidentaux pouvaient se trouver là avec relativement peu de résistance de la part de l’autre. La différence s’est donc située au niveau du pouvoir. Cette structure a été limitante, bien sûr, mais, plus important encore, elle a été productive. Cette productivité s’est opérée au sein des pratiques et des discours structurés de l’orientalisme – où ces structures étaient une condition pour avoir quelque chose à dire. Il n’est jamais question d’avoir quelque chose de vraiment original à dire sur les origines. Une partie de l’autorité des pratiques quant aux récits des origines réside précisément dans leurs relations intertextuelles.

La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.

Donna Haraway

Sans pousser la comparaison trop loin, les signes du discours orientalistes marquent la primatologie. Mais ici, la scène des origines n’est pas le berceau de la civilisation : elle est le berceau de la culture, de l’être humain se distinguant de l’existence animale. Si l’orientalisme concerne l’imagination occidentale sur les origines de la cité, la primatologie, elle, met en scène l’imagination occidentale sur les origines de la socialité elle-même, et en particulier sur cette icône si chargée symboliquement qu’est « la famille ». Les origines sont par principe inaccessibles par témoignage direct ; toute voix provenant de l’époque des origines est structurellement la voix de l’autre, et qui donc génère le soi. C’est pourquoi, dans les représentations et les simulations au sujet des primates, l’esthétique réaliste et l’esthétique postmoderne ont toutes deux été des modes de production d’illusions complexes, qui fonctionnent comme des générateurs féconds de faits scientifiques et de théories scientifiques. Et il ne faut pas mépriser l’« illusion » lorsqu’elle fonde des vérités si puissantes.

L’idée d’orientalisme simien signifie que la primatologie occidentale concerne : la construction du moi à partir de la matière première de l’autre ; l’appropriation de la nature dans la production de la culture ; le mûrissement de l’humain à partir du sol de l’animal ; la clarté du blanc à partir de l’obscurité du coloré ; l’homme (man) sorti du corps de la femme ; l’élaboration du genre à partir de la ressource sexuelle ; et l’émergence de l’esprit par l’activation du corps. Pour rendre effectives de telles opérations de transformation, l’« orientaliste » simien doit d’abord en construire les termes : animal, nature, corps, primitif, femelle. Les singes – traditionnellement associés à des significations obscènes, à la luxure sexuelle et au corps sans retenue – ont reflété les humains, dans un jeu complexe de distorsions, à travers des siècles de commentaires occidentaux au sujet de ces doubles troublants. La primatologie est un discours occidental, et c’est un discours sexualisé. Elle traite du potentiel et de sa réalisation. Nature/culture et sexe/genre ne sont pas des paires de termes vaguement liés : leur forme spécifique de relation est une appropriation hiérarchique, connectée (comme l’enseignait Aristote) à la logique actif/passif, forme/matière, forme achevée/ressource, homme/animal, finalité/cause matérielle. Symboliquement, la nature et la culture, aussi bien que le sexe et le genre, se construisent mutuellement (mais pas équitablement) : un pôle d’un dualisme ne peut exister sans l’autre.

La critique de Saïd envers l’orientalisme devrait nous alerter sur un autre point important : ni le sexe ni la nature ne sont la vérité sous-jacente du genre et de la culture ; pas plus que l’« Orient » n’est réellement l’origine et le miroir déformant de l’« Occident ». La nature et le sexe sont tout autant fabriqués que leur « autre », les pôles dominants. Mais leurs fonctions et leurs pouvoirs sont différents. La tâche de ce livre est de participer à montrer comment l’ensemble de l’édifice dualiste est construit, quels sont les enjeux liés à ses architectures, et comment cet édifice peut être redessiné. Il importe de savoir précisément comment le sexe et la nature deviennent des objets de connaissance naturels-techniques ; et il importe tout autant d’expliquer leurs doubles – le genre et la culture. Il n’est pas vrai qu’aucune histoire ne pourrait être racontée sans ces dualismes, ni qu’ils font partie de la structure de l’esprit ou du langage. D’ailleurs, il existe des histoires alternatives au sein de la primatologie. Mais ces binarités ont été à la fois particulièrement productives et particulièrement problématiques pour les constructions des corps femelles et des corps marqués par la race ; il est crucial de voir comment ces binarités peuvent être déconstruites et peut-être redéployées.

➤ Lire aussi | Aux sens large : comment l’éthologie agrandit le monde・Thibault De Meyer et Vinciane Despret (2025)

Pour celles et ceux qui gagnent leur vie en produisant les sciences naturelles et en les commentant, il semble pratiquement impossible de croire qu’il n’y a pas de réalité donnée en deçà des écritures de la science, qu’il n’y a pas de centre sacré intouchable permettant de fonder et d’autoriser un ordre de la connaissance innocent et progressiste. Peut-être que dans les « humanités », il n’y a pas d’échappatoire à la représentation, à la médiation, à la narration et à la saturation sociale. Mais les sciences naturelles l’emportent sur cet autre ordre défectueux que sont les « humanités » – comme le prouve leur pouvoir de convaincre et de réordonner le monde entier, et non pas juste une culture locale. Les sciences naturelles sont l’« autre » des sciences humaines, avec tous leurs tragiques orientalismes. Pour autant, un tel édifice ne résiste pas à l’examen.

Ce n’est pas seulement parce que les sciences naturelles sont présentées comme cet « autre » que les plaidoyers des scientifiques convainquent. Leurs assertions sont prévisibles et semblent plausibles à celles et ceux qui les formulent parce qu’elles sont intégrées dans les taxonomies du savoir occidental, et parce que les besoins sociaux et psychologiques des chercheu·ses sont satisfaits par les affirmations persistantes de la division entre sciences naturelles et humaines – par cette division du travail et de l’autorité au sein de la production des discours. Sauf que de telles observations quant aux assertions prévisibles et aux besoins sociaux ne réduisent pas les sciences naturelles à un « relativisme » cynique qui n’aurait aucune norme au-delà de son pouvoir arbitraire. Mon argumentation ne prétend pas non plus que le monde dont les gens s’efforcent de rendre compte n’existe pas, qu’il n’y a pas de référent dans le système de signes et de productions des savoirs, ni de progrès dans l’élaboration de meilleurs récits au sein de ces traditions de pratiques. Cela reviendrait précisément à réduire un champ complexe à l’un des pôles des dualismes ici analysés : le pôle désigné comme idéal par rapport à un matériau impossible, celui désigné comme apparence par rapport à un réel interdit.

Le cœur de mon argumentation est plutôt que les sciences naturelles, tout comme les sciences humaines, se trouvent inextricablement prises au sein des processus qui leur donnent naissance. Et donc, comme les sciences humaines, les sciences naturelles sont culturellement et historiquement spécifiques, modifiées, impliquées. Elles importent pour des personnes réelles. Il est alors logique de se demander quels sont les enjeux, les méthodes et les genres d’autorités impliqués dans les récits des sciences naturelles – et comment ils diffèrent, par exemple, de la religion ou de l’ethnographie. En retour, il n’est par contre pas logique de chercher une forme d’autorité qui échapperait au réseau de ces champs culturels si productifs, et qui, au commencement, rendent les récits possibles. L’œil détaché de la science objective est une fiction idéologique, et elle est puissante. Mais c’est une fiction qui cache – et qui est conçue pour cacher – combien les puissants discours des sciences naturelles opèrent sur le réel. Là encore, les limites sont ici productives, et non pas réductrices et invalidantes.

L’une des conséquences désagréables de mon argument est que les sciences naturelles sont légitimement sujettes à la critique, et ce au niveau des « valeurs », et pas seulement des « faits ». Elles sont sujettes à une évaluation culturelle et politique « de l’intérieur », et pas seulement « en extérieur ». Mais l’évaluation, elle aussi, est impliquée, liée, pleine d’enjeux et d’intérêts croisés, et fait partie du champ de pratiques qui créent du sens pour des personnes réelles en rendant compte de vies situées – et y compris de ces choses hautement structurées que l’on appelle « observations scientifiques ». Les évaluations et les critiques ne peuvent pas enjamber les normes fabriquées pour produire des récits crédibles au sein des sciences naturelles, car ni les critiques ni les objets dont elles parlent n’ont de place « en dehors » qui permettrait de légitimer une vue d’ensemble aussi arrogante. Insister sur le fait que la production du savoir scientifique est fondamentalement chargée de valeurs et d’histoires n’équivaut pas à se tenir nulle part en ne parlant de rien d’autre que de ses propres préjugés – c’est même plutôt le contraire. Seule la façade d’une objectivité désintéressée rend impossible une « objectivité concrète ».

La nature n’est que la matière première de la culture ; et, dans la logique du colonialisme capitaliste, elle doit être appropriée, préservée, esclavagisée, exaltée ou rendue flexible afin d’être mise à la disposition de la culture.

Donna Haraway

Une partie de la difficulté à approcher les constructions intégrées, intéressées et passionnées de la science d’une façon non réductrice nous vient d’une tradition analytique – que nous héritons notamment d’Aristote et de l’histoire transformative du « patriarcat capitaliste blanc » (comment bien nommer cette chose scandaleuse ?) – et qui fait de toute chose une ressource à s’approprier. En tant que « ressource », un objet de connaissance n’est finalement qu’une matière pour le pouvoir séminal, et donc pour l’acte du sachant. Ici, l’objet à la fois garantit et revigore le pouvoir du sachant ; mais tout statut d’agent doit être dénié à l’objet dans les productions de savoir. Le monde doit, en somme, être objectivé en chose, pas en agent ; il doit être de la matière pour la formation de soi du seul être social au sein des productions de savoir, le sachant humain. La nature n’est que la matière première de la culture ; et, dans la logique du colonialisme capitaliste, elle doit être appropriée, préservée, esclavagisée, exaltée ou rendue flexible afin d’être mise à la disposition de la culture. De la même manière, le sexe est seulement la matière de l’acte de genre ; la logique productionniste semble inéluctable au sein des traditions dualistes occidentales. Cette logique narrative analytique et historique explique ma nervosité à propos de la distinction sexe/genre lorsqu’elle est vue, au sein de l’histoire récente des théories féministes, comme un moyen d’aborder les reconstructions de ce qui peut compter comme étant « femelle » ou « nature » dans la primatologie – et de pourquoi ces reconstructions importent au-delà des frontières des études sur les primates. Il a semblé pratiquement impossible d’éviter le piège d’une logique de domination appropriationniste, enchâssée dans la binarité nature/culture et dans sa lignée générative, ce qui inclut la distinction sexe/genre.

Lire dans les zones frontières

De nombreux sujets dans l’histoire de la biologie et de l’anthropologie pourraient venir nourrir les thèmes discutés dans cette introduction : alors pourquoi ce livre a-t-il choisi d’explorer les sciences des primates en particulier ? La raison principale est que les singes, et les êtres humains considérés comme leurs descendants taxonomiques, existent aux frontières d’une myriade de luttes pour déterminer ce qui comptera comme étant du savoir. Les primates ne se sont pas gentiment enfermés dans une discipline ou un champ spécialisé et sécurisé. Même en cette fin de 20e siècle, de nombreux types de personnes peuvent prétendre connaître les primates, suscitant la consternation et le grand dam de nombreux autres candidats à l’expertise officielle. La possibilité de déstabiliser les savoirs à propos des primates reste à la portée non seulement des praticien·nes de divers champs des sciences de la vie et des sciences humaines, mais aussi à la portée de personnes en marge de toute science – des écrivain·es scientifiques, des philosophes, des historien·nes, comme des visiteu·ses de zoos. De surcroît, raconter des récits à propos des animaux est une pratique si profondément populaire que le discours produit au sein des spécialités scientifiques est approprié par d’autres personnes, à leurs propres fins. La frontière entre discours technique et discours politique est aussi fragile que perméable. Même en cette fin de 20e siècle, le langage de la primatologie est mobilisé au sein de débats politiques controversés sur la nature humaine, son histoire et son avenir. Et cela reste vrai malgré la transformation des discours spécialisés de la primatologie en d’autres langages : mathématiques, théorie des systèmes, analyses ergonomiques, théorie des jeux, stratégies au sein de l’histoire de la vie, et biologie moléculaire.

En plaçant ce récit de primatologie au sein de la SF, j’invite les lecteurs et lectrices à redessiner les frontières entre nature et culture.

Donna Haraway

Parmi les conflits frontaliers intéressants à propos des primates – qui et que sont-ils (et qui et à quoi servent-ils) –, il y a ceux qui opposent : la psychiatrie et la zoologie ; la biologie et l’anthropologie ; la génétique et la psychologie comparée ; l’écologie et la recherche médicale ; l’agriculture et les industries touristiques dans le « tiers-monde » ; les chercheu·ses de terrain et les scientifiques de laboratoire ; les défenseu·ses de l’environnement et les multinationales de l’exploitation forestière ; les braconniers et les gardes-chasse ; les scientifiques et les administrateurs au sein des zoos ; les féministes et les antiféministes ; les spécialistes et les profanes ; l’anthropologie physique et la biologie éco-évolutionnaire ; les scientifiques confirmé·es et les récent·es titulaires de doctorat ; les étudiant·es en études de genre et les professeur·es en comportement animal ; des linguistes et des biologistes ; des responsables de fondation et des demandeu·ses de subvention ; des écrivain·es scientifiques et des chercheu·ses ; des historien·nes des sciences et des vrai·es scientifiques ; des marxistes et des libéraux ; des libéraux et des néo-conservateurs. Et toutes ces intersections apparaissent dans ce livre.

Comment différent·es lectrices et lecteurs pourraient-ils voyager avec plaisir dans ces zones frontières ? Chaque chapitre relève à la fois de l’histoire des sciences, des études culturelles, de l’exploration féministe et d’une intervention engagée pour la constitution d’amour et de connaissance au sein de la fabrique disciplinée de l’ordre des Primates. J’espère que les lecteurs et lectrices n’y seront pas un « public », dans le sens de la réception d’une histoire finie. Les conventions au sein du champ narratif qu’est la SF semblent exiger des lectrices et lecteurs qu’ils réécrivent radicalement les histoires par l’acte même de les lire. En plaçant ce récit de primatologie au sein de la SF – les narrations de la fiction spéculative comme des faits scientifiques –, j’invite les lecteurs et lectrices (historien·nes, critiques culturel·les, féministes, anthropologues, biologistes, antiracistes et amoureu·ses de la nature) à redessiner les frontières entre nature et culture. Je souhaite que les lecteurs et lectrices trouvent ici un « ailleurs » à partir duquel envisager un ordre de relations différent et moins hostile entre les gens, les animaux, les technologies et la terre. Tout comme les acteurs et actrices des histoires qui suivent, je souhaite également proposer de nouveaux termes qui nous aident à circuler entre ce que nous avons historiquement appris à connaître comme nature et culture.

Image principale : « Les singes dans l’orangeraie », Henri Rousseau, 1910. Wikiart.

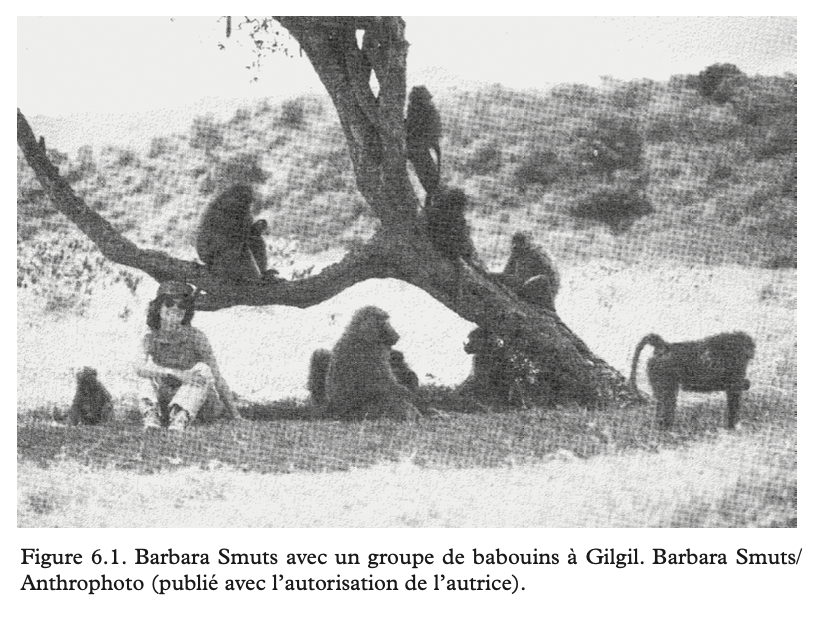

L’ensemble des images en noir et blanc de cet article sont tirées des divers chapitres du livre Être femelle – les autres sont libres de droits.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Le premier, Crystals, Fabrics and Fields (non traduit), paru en 1976, était la publication de sa thèse en biologie.

- Traduit en 2002 par Marie-Hélène Dumas, Charlotte Gould et Nathalie Magnan, dans Connexions : art, réseaux, média, anthologie établie par Nathalie Magnan et Annick Bureaud, Paris : éditions Ensba.

- Une nouvelle traduction de « Savoirs situés » est à paraître aux Éditions Wildproject en mars 2026 – accompagnée d’un entretien avec Jeanne Burgart Goutal.

- La nouvelle de science-fiction de John Varley, The Persistence of Vision, est en partie à l’origine de ce livre. Dans cette nouvelle, Varley décrit une communauté utopique conçue et construite par des personnes sourdes et aveugles. Il explore ensuite les technologies et autres moyens de communication de ces personnes, ainsi que leurs relations avec les enfants voyants et les visiteu·ses (Varley, 1978). L’interrogation sur les limites et la violence de la vision fait partie de la politique d’apprentissage de la révision.

- NdT : Tout au long de l’ouvrage, l’expression « politiques de reproduction » (reproductive politics) renverra au terme forgé par les féministes dans les années 1970 pour décrire les luttes de pouvoir contemporaines sur la contraception, l’avortement, l’adoption, la gestation pour autrui, et les questions qui leur sont corollaires.

- Foucault (1963) ; Albury (1977) ; Canguilhem (2013 [1966]) ; Figlio (1976).

- Voir aussi Latour (1983, 2005 [1987], 2012 [1984]) ; Bijker et al. (1987) ; Gallon et Latour (1981) ; Knorr-Cetina (1983) ; Knorr-Cetina et Mulkay (1983) ; Traweek (1988).

- Voir Hartsock (1983) ; Harding (1986) ; Rose (1983).

- Voir Young (1977, 1985a) ;Yoxen (1981, 1983) ; Figlio (1977).

- Voir Fee (1986) ; Gould (1981) ; Hammonds (1986) ; Hubbard, Henifin et Fried (1982) ; Gilman (1985) ; Lowe et Hubbard (1983) ; Keller (1985).

- Je dois cette analyse de Linné comme Œil/Je (Eye/I) de Dieu à Camille Limoges, de l’université de Québec à Montréal.

L’article Le tournant féministe de la primatologie est apparu en premier sur Terrestres.

12.11.2025 à 00:35

Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe

Léo Coutellec

Pour le philosophe Léo Coutellec, l’agriculture est progressivement devenue une pétroculture patriarcale, caractérisée par la domination masculine et la dépendance aux fossiles. À l’autre bout du spectre, on voit pourtant naître une paysannerie féministe et émancipatrice, qui conteste la subordination des paysannes et renouvelle les pratiques.

L’article Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4816 mots)

Temps de lecture : 9 minutes

Extrait du livre de Léo Coutelec, Devenirs paysans. Pour une paysannerie émancipatrice, paru en 2025 aux éditions Le Bord de l’eau dans la collection « En Anthropocène », 192 pages.

« J’entends les silences et je pense aux arbres ; ils sont là, nus, ils ne plastronnent pas, ils ne sont pas glorieux, ils sont tenaces, accrochés dans la pente des hivers et du temps. Je ne sépare pas les arbres et les paysannes. » Marie-Hélène Lafon1

« Prendre la pétromasculinité au sérieux signifie prêter attention aux désirs contrariés des patriarcats privilégiés, à mesure que s’étiolent leurs fantasmes fossiles. » Cara New Daggett2

« Nous saluons toutes les femmes qui, à partir de différents territoires, soutiennent la vie, l’alimentation, les soins et les transformations sociales. (…) Nous, les femmes, continuons à marcher, à dénoncer la violence et les crimes environnementaux et sociaux, à lutter contre le pillage de nos richesses et le massacre des peuples. Nous continuons à tisser des réseaux et des alliances pour démasquer le patriarcat, le capitalisme et le néolibéralisme qui menacent la vie sur la planète. » La Via Campesina3

Mesurer la réussite d’une ferme à la taille de ses tracteurs, organiser un concours de labour ou une course de moiss’batt-cross, porter des habits de travail à l’effigie d’une marque de machines agricoles, manifester à coups de gros tracteurs pour faire démonstration de puissance mécanique, assumer sa dépendance aux combustibles fossiles par la consommation ostentatoire de carburants ou d’engrais chimiques, sont autant d’indices que l’agriculture est progressivement devenue une pétroculture. Et que cette dernière est avant tout une « pétromasculinité4 », concept forgé par la politologue Cara New Dagett. La domination masculine et l’affirmation d’une virilité autoritaire trouvent dans la mécanisation démesurée de l’agriculture un point d’appui, avec une identification du travail « à l’expérience virile du contact avec la machine5 ». Le refus d’admettre l’évidence de la crise climatique par la continuation assumée d’une agriculture pétro-dépendante est l’une des manifestations de cette pétromasculinité. La responsabilité des hommes dans le désastre agricole en cours est évidente, et pas simplement parce qu’ils sont numériquement bien plus nombreux que les femmes, mais aussi et surtout parce qu’ils dominent la « profession » par l’adhésion sans réserve au mythe fossile qui assure leurs privilèges.

C’est une lecture que l’on peut faire des mouvements récents d’agriculteurs des syndicats de droite (FNSEA [Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles], JA [Jeunes Agriculteurs] et Coordination rurale), dont le centre revendicatif était le refus des normes environnementales, l’arme principale une ribambelle de gros tracteurs et les visages médiatiques essentiellement masculins. Ce qui était défendu au fond, au-delà des slogans creux de diversion distillés par les directions syndicales, c’était une forme de pétromasculinisme agricole que nous définissons comme la domination masculine dans l’agriculture s’affirmant par la défense du régime fossile. Selon cette approche, épuiser la terre, polluer les sols et les eaux, homogénéiser les paysages, détruire la biodiversité ne sont pas les objectifs principaux de l’agriculture productiviste, ce sont des conséquences d’une finalité bien plus insidieuse, celle qui consiste à maintenir et à défendre les privilèges d’une culture patriarcale basée sur l’autoritarisme fossile. Dagett définit le régime fossile comme la « logique de gouvernement qui dépend matériellement et psychologiquement de la consommation intensive de combustibles fossiles6 ». La deuxième dimension de cette dépendance, la dimension psychologique, bien que moins souvent mise en avant, est pour autant déterminante en cela qu’elle permet de justifier une posture d’autorité, là où « le pouvoir explosif de la combustion s’est trouvé grossièrement assimilé à la virilité7 ». Dans un contexte où la responsabilité de la combustion d’énergies fossiles dans la crise climatique est avérée, défendre le régime fossile et le faire de façon ostentatoire peut être considéré comme une forme de violence, que certains qualifient de « carbofasciste8 », dont le but est de réaffirmer et conserver le pouvoir masculin blanc. C’est pourquoi Daggett parle d’une « convergence catastrophique » entre masculinité, combustion fossile et autoritarisme.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Une paysannerie émancipatrice passe donc nécessairement par un refus de cette pétroculture patriarcale. En contrepoint, c’est un écoféminisme paysan que l’on voit naître et s’intensifier9. De nombreuses paysannes s’installent hors du cadre dominé par la démonstration d’une puissance mécaniste et viriliste, et dans une conscience du caractère systémique des dominations de la terre et du corps des femmes pour penser et vivre l’activité paysanne différemment, sans pour autant faire sécession. Prendre soin de la terre et des animaux autrement, revendiquer des pratiques de subsistance10 pour se défaire de la dépendance au système productif masculin, gagner en autonomie décisionnelle et pratique, refuser la division sexuelle du travail agricole11, adapter le travail pour qu’il ne soit plus aliénant, se former et se renforcer au sein de collectifs non mixtes12 sont autant de visées pour sortir des pétrocultures qui renforcent la domination masculine dans l’agriculture.

Dans une telle perspective, il ne s’agit pas « d’inclure les femmes dans l’agriculture » ou d’affirmer que « leur place est différente », ce serait encore accorder du crédit à la conception patriarcale de l’agriculture, car ces politiques « paternalistes d’empowerment des femmes », devenues à la mode, ne contribuent qu’à accélérer « la destruction des bases matérielles de leur pouvoir, les privent de la joie de l’autonomie13 ». Plutôt que l’instrument d’une soi-disant diversité au sein du corporatisme agricole, la perspective écoféministe dans l’agriculture s’invente en autonomie et dans la pluralité des expériences14, elle renouvelle profondément les pratiques et les imaginaires, elle est le cœur et le moteur d’une paysannerie émancipatrice qui cherche à défaire les dominations. Et elle reste le rempart et l’alternative la plus solide au pétromasculinisme agricole en cela qu’elle ne cherche pas seulement à proposer des ajustements techniques ou des pratiques différentes, mais propose un renouvellement profond de la culture de l’agriculture par la construction de relations écologiques au vivant humain et autre qu’humain qui permettent de rompre simultanément avec la domination masculine, l’asservissement au régime fossile et à l’autoritarisme qui les accompagne. La façon dont les femmes paysannes ont investi de façon autonome La Via Campesina, le plus grand mouvement de paysannes et paysans au niveau mondial, et qui défend un « féminisme paysan et populaire », est illustratif de ce devenir écoféministe de la paysannerie.