Luttes Climat Féminisme Décolonial Technocritique Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

15.10.2025 à 16:09

« Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche

Mélanie Antin

Le 8 novembre 2024, Julia Chuñil est partie en forêt avec ses animaux. Elle n’est pas revenue. Depuis, les manifestations se multiplient dans tout le Chili, demandant justice et vérité pour cette cheffe de communauté et défenseuse territoriale mapuche, dans un contexte tendu d’extractivisme et de criminalité. Et puis, la terrible nouvelle est arrivée…

L’article « Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (7892 mots)

Temps de lecture : 16 minutes

Je remercie Javier Troncoso pour notre entretien téléphonique, et le collectif Ad Kimvn pour la mise en relation. En espérant que justice soit faite.

Cela fait bientôt un an que Julia Chuñil Catricura, 72 ans, femme mapuche et défenseuse territoriale a disparu dans la région de Los Ríos, au sud du Chili1. J’apprends sa disparition alors que je suis au Chili pour mon dernier terrain de recherche dans le cadre de ma thèse, qui porte sur l’agir politique de femmes rurales et mapuche autour de la souveraineté alimentaire. Depuis cinq ans maintenant, je m’attache à documenter leurs stratégies de résistance pour la terre, dans un contexte de vulnérabilité socio-écologique intense.

Le 25 novembre 2024, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, je rejoins un groupe de femmes mapuche à Temuco. Elles scandent « Ni una menos (Pas une de moins) ». Beaucoup se sont identifiées à Julia. Sur les pancartes qu’elles brandissent, on peut lire : « Donde está ? ¿ Chew muley Julia Chuñil ? (Où est Julia Chuñil ?) ». Dans les territoires mapuche, les violences de genre sont indissociables des violences liées à un modèle de prédation, compris comme « un processus d’accumulation par et dans la destruction »2. Les slogans font écho aux mobilisations contre les disparitions forcées sous la dictature.

Julia Chuñil était engagée dans l’amélioration des conditions d’existence de sa communauté, qu’elle présidait. Reconnue dans sa commune, elle œuvrait à la revitalisation de la culture mapuche, notamment à travers sa participation à des trafkintü, nom mapuche donné aux échanges non monétaires de semences, de plantes, d’artisanat et de savoirs. Elle participait aussi à l’organisation de cérémonies mapuche (bien qu’elle soit elle-même évangéliste). Comme beaucoup de femmes mapuche des régions rurales, elle vivait de son activité d’agriculture de subsistance et de la vente des produits de son potager et de ses animaux. Malgré les pressions qu’elle subissait de la part d’un entrepreneur de l’industrie forestière appelé Juan Carlos Morstadt Anwandter, Julia refusait de quitter ses terres. Peu de temps avant sa disparition, elle confiait à sa famille : « S’il m’arrive quelque chose, vous savez déjà qui c’est », en faisant allusion à J. C. Morstadt.

Depuis sa disparition le 8 novembre 2024, les manifestations pour exiger vérité et justice pour Julia Chuñil se multiplient dans les grandes villes chiliennes – Santiago, Concepción, Valparaiso, Temuco… – et même à l’étranger. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation est tout aussi vive. L’artiste Constanza Nahuelpan a même écrit une chanson pour la défenseuse territoriale : « ¿ Chëw Müley Julia Chuñil ?3 ».

Le 8 août 2025, près de 5000 personnes se sont retrouvées à l’Estadio nacional lors d’une journée de solidarité pour Julia Chuñil et sa famille.

Certaines voix dénoncent la violence structurelle perpétrée à l’encontre des femmes, particulièrement présente en Abya Yala4, une problématique analysée par de nombreuses chercheuses féministes telles que la chercheuse Rita Segato5. Les écologistes rappellent l’urgence de protéger les défenseur·ses autochtones et environnementaux, en exigeant l’application effective du traité environnemental dit « accord d’Escazú », ratifié par le Chili en 2022. ANAMURI, l’association nationale de femmes rurales et autochtones, dénonce également le racisme et le colonialisme qui nourrissent les logiques extractivistes menaçant la vie des communautés.

Julia Chuñil est peut-être la victime d’un nouveau féminicide politique, qu’il est urgent de dénoncer et de nommer.

La disparition de Julia Chuñil ravive le débat sur la répression des défenseur·ses de l’environnement, en particulier en contexte autochtone. Julia Chuñil est peut-être la victime d’un nouveau féminicide politique, qu’il est urgent de dénoncer et de nommer. Les luttes portées par les femmes autochtones, qu’elles soient autour de pratiques politiques « discrètes », ou luttes plus frontales, restent encore trop invisibilisées. L’image romantique de « gardiennes de la nature » ne rend pas justice à la complexité de leurs combats et de leurs stratégies multiples.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Un continuum de violences

Depuis la colonisation espagnole au XVIe siècle, les Mapuche subissent une dépossession de leurs territoires, inscrite dans une longue histoire de violences et de domination. Après l’indépendance chilienne en 1818, l’occupation militaire de l’Araucanie (1861-1883) réduit les terres communautaires entre 5 et 10% de leur superficie originelle et une grande partie est réattribuée à des colons, entraînant une grande fragmentation sociale et culturelle. Le colonialisme républicain marque avec force la persécution des Mapuche, à travers, entre autres, leur subordination à des « institutions et une territorialité exogènes »6.

Au XXe siècle, la réforme agraire puis la contre-réforme agraire sous la dictature de Pinochet redessinent les rapports à la terre, les terres collectives mapuche étant depuis lors soumises à la logique de la propriété privée. Le modèle néolibéral ancre une logique extractiviste et favorise l’expansion massive de monocultures de pins et d’eucalyptus, particulièrement dans les régions à forte population mapuche. Soutenue par des subventions publiques, cette filière concentre les richesses de quelques entreprises et provoque de lourdes conséquences environnementales, notamment pour la perpétuation des modes de vie mapuche. L’industrie forestière se déploie au prix d’inégalités criantes. Les emplois – à 95% masculins – sont précaires et ne génèrent pas le développement promis7.

Le « retour à la démocratie » dans les années 1990 ne modifie pas les structures héritées du régime dictatorial, mais ouvre un nouvel espace pour les revendications autochtones. En 1992, les mobilisations autour de la contre-commémoration de la « découverte des Amériques » constituent une fenêtre d’opportunité pour les organisations mapuche8.

En 1993, la Ley Indígena9 reconnaît pour la première fois la présence des peuples autochtones dans la constitution chilienne et crée la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI, « Corporation nationale pour le développement autochtone »), qui veille à l’application de divers programmes de santé, d’éducation et d’accès à la terre à travers un mécanisme d’achat de terres auprès de propriétaires privés. Cette reconnaissance reste toutefois obtenue au prix d’un compromis politique puisqu’elle canalise les « aspirations légitimes de justice » dans un cadre institutionnel10.

La politique indigéniste d’alors avait comme objectif clair d’encourager la valorisation de l’identité autochtone, mais aussi sa « modernisation »11. L’autochtonie devient une « valeur ajoutée » si elle répond aux besoins du marché, dans un contexte de grandes réformes néoliberales qui se poursuivent dans les décennies suivantes. Le « néolibéralisme multiculturel », à partir des années 2000, renforce ainsi la division entre le « bon indien » et le « mauvais indien »12. Les femmes autochtones incarnent « par nature » le « bon indien », considérées comme les « reproductrices biologiques, culturelles et symboliques » de leur culture13. Dans ce cadre, leurs savoirs, souvent au cœur de projets d’ethno-développement et d’empowerment, lorsqu’ils peuvent être capitalisés, tendent à renforcer leur assignation au care, sans pour autant interroger les structures de domination qui la sous-tendent. Pourtant, derrière cette image de « gardienne de la nature », perçue comme apolitique, elles mènent des luttes concrètes pour la terre, l’eau et la biodiversité, affirmant ainsi leur pouvoir d’agir politique.

À la fin des années 1990, les conflits territoriaux s’intensifient au Chili et les territoires mapuche sont particulièrement visés par la répression de l’État. Si les figures médiatisées de ces luttes sont essentiellement masculines, décrites par les médias et la sphère politique sur le registre du terrorisme et de la violence, les femmes mapuche y jouent un rôle central.

➤ Lire aussi | Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme・Héloïse Prévost (2023)

La « Commission pour la Paix et l’Entente »

La disparition de Julia Chuñil révolte d’autant plus qu’elle survient sous un gouvernement qui s’était engagé à résoudre cette dette historique de l’État chilien envers la nation Mapuche. Trente-deux ans après la promulgation de la Ley Indígena, l’écart entre les revendications territoriales et les terres effectivement acquises reste conséquent et le mécanisme de redistribution perpétue la spéculation immobilière et les conflits entre communautés.

Dans ce cadre, la « Commission présidentielle pour la Paix et l’Entente » (Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento) a remis en 2025, après deux ans de travail, son rapport proposant un ensemble de recommandations autour de la justice, la réparation, la restitution des terres et du développement territorial14. Pour les Mapuche, ce processus suscitait des espoirs de changement, dans un pays où les avancées juridiques en matière de droits fonciers et politiques y restent limitées15.

La disparition de Julia Chuñil révolte d’autant plus qu’elle survient sous un gouvernement qui s’était engagé à résoudre la dette historique de l’État chilien envers la nation Mapuche.

Bien que cet accord ait été qualifié d’historique en raison de la portée des recommandations et de la méthodologie de consultation employée, de nombreuses interrogations subsistent, notamment sur la création d’un nouvel organe dédié aux politiques autochtones, qui ne serait que « décoratif »16. Le texte émet également des recommandations concernant le « développement territorial et économique » des régions. Mais il reste globalement centré sur des logiques d’intégration au marché agroindustriel et d’« efficacité », dans la prolongation d’une vision paternaliste. Rien ne fait état de l’accès effectif à l’eau, de la préservation des ressources aquatiques dans des régions où le stress hydrique est croissant et les sécheresses récurrentes.

Depuis la remise du rapport, les critiques se sont intensifiées, notamment sur les irrégularités du nouveau processus de consultation autochtone, ouvert en août 2025. Les organisations mapuche ont généralement rejeté les recommandations.

Dans ce climat, la disparition forcée de Julia Chuñil prend aussi une autre portée, pointant du doigt les violences continues qui s’exercent sur les communautés mapuche, en particulier sur les femmes.

L’élimination de femmes mapuche dans des luttes territoriales

L’une des luttes territoriales les plus emblématiques est celle de Ralco (Alto Biobío), opposant des communautés Pewenche de la cordillère contre un projet hydroélectrique. Porté par l’entreprise Endesé et soutenu par l’État comme symbole de développement, le barrage hydroélectrique Ralco fait partie d’un projet d’aménagement sur le fleuve Bío Bío, qui a eu des impacts environnementaux et sociaux majeurs, illustrant la violence extractiviste.

Autorisé en 1997 par la CONADI, malgré des critiques sur sa légalité, il a forcé au déplacement de nombreuses familles pewenche, inondant leur invernada et réduisant leur capacité de subsistance17. En 2003, toutes les familles concernées avaient fini par accepter, sous pression, la permutation de terres proposée par l’entreprise Endesa, par le biais de la CONADI. Cimetières, sites cérémoniels et lieux sacrés ont été engloutis, bouleversant les pratiques religieuses et l’habiter. L’arrivée de travailleurs et de nouveaux propriétaires privés a introduit une logique axée sur la propriété privée, l’individualisme et l’exploitation intensive, contrastant avec le rapport à la terre des Pewenche18.

Au cœur de cette lutte de près de dix ans, le souvenir des sœurs Berta et Nicolasa Quintreman est encore vif. En 2013, Nicolasa Quintreman fut retrouvée morte, son corps flottant dans les eaux du lac artificiel du barrage de Ralco19. Elle avait déclaré qu’elle ne quitterait pas ses terres, même morte.

On peut aussi rappeler le cas de Macarena Valdés, qui luttait également contre un autre projet hydroélectrique à Panguipulli. Les circonstances de sa mort, laissant fortement présumer un féminicide maquillé en suicide, ne sont toujours pas élucidées.

Le concept de « continuum de la violence sexuelle » permet de saisir l’ampleur et la diversité des abus et violences subis par les femmes, ainsi que les liens entre domination patriarcale, racisme structurel et extractivisme.

Aujourd’hui, d’autres défenseuses territoriales continuent leur lutte malgré les menaces. C’est le cas de la machi (chaman20) Millaray Huichalaf, engagée depuis quinze ans pour la défense du fleuve Pilmaikén (Los Ríos) contre l’entreprise norvégienne Startkraft et sa centrale hydroélectrique. En août 2025, l’entreprise a ouvert les vannes du barrage sans prévenir, alors que la machi et sa communauté étaient en pleine cérémonie sur le fleuve. La crue provoquée a emporté une jeune fille et un homme qui tentait de la sauver. Depuis, Millaray Huichalaf fait de nouveau face à des intimidations policières et à une criminalisation de sa lutte.

La lutte de Julia Chuñil pour la dignité mapuche prolonge ces résistances féminines face à la prédation de leur territoire.

➤ Lire aussi | Luttes féministes en Amérique latine : penser ensemble le patriarcat et le colonialisme・Lina Álvarez-Villarreal (2023)

Ces violences extrêmes sont à analyser à l’aune du « continuum de la violence sexuelle »21. Ce concept permet de saisir l’ampleur et la diversité des abus, contraintes et violences subis par les femmes, exacerbés en contexte extractiviste, ainsi que les liens entre domination patriarcale, racisme structurel et extractivisme22. On y voit un lien avec le concept de terricide développé par Moira Millán (Puelmapu, Argentine), pour désigner un continuum de violences que subissent les Mapuche et peuples autochtones en général (écocide, génocide, épistémicide, féminicide), à travers une « matrice civilisatrice de la mort » qui affecte à la fois les terres et les corps subalternisés. Ce concept permet de mieux saisir le contexte de la disparition de Julia Chuñil.

¿ Donde està Julia Chuñil ?

Julia Chuñil se définissait comme « cheffe de famille et combattante ». Dans un documentaire, elle raconte son bonheur de prendre soin de ses animaux et de son potager, et de participer aux trafkintü (troc). Cette forme de solidarité, principalement organisée par les femmes permet de tisser des réseaux de solidarité et d’échange, et de « faire communauté » :

On partage avec les personnes, parfois d’autres communautés, on récupère nos graines, c’est important. Les graines qu’on récolte, on les échange contre des choses qu’on n’a pas. J’aime participer et ramener des boutures, des graines, de la farine, tout ce que je fais dans ma maison. Cette année on n’a pas pu l’organiser, à cause du problème qu’on a ici.23

Dirigeante mapuche, mère de 5 enfants et grand-mère de 10 petits enfants, Julia Chuñil présidait la communauté de Putreguel (Région de Los Ríos), composée de 17 familles. Depuis 2015, elle menait l’occupation et la protection d’un terrain de près de 900 hectares, dont une grande partie de forêt naturelle et cinq cours d’eau, espérant sa régularisation foncière par la CONADI (la Corporation nationale pour le développement autochtone). Elle y vivait de manière précaire, sans électricité, ni eau potable ni couverture téléphonique, et pratiquait une agriculture paysanne, de subsistance.

Le 8 novembre 2024, Julia est partie avec trois de ses chiens pour surveiller ses animaux dans les collines voisines. Seuls deux chiens sont revenus ; Julia et son jeune chien Cholito, qui ne la quittait jamais, ne furent jamais retrouvés. Aucune trace d’elle n’a été retrouvée et ses enfants, soutenus par la Fondation Escazú24, ont porté plainte pour enlèvement, évoquant la possibilité d’un féminicide politique.

Cette disparition est à replacer dans le cadre d’un long conflit foncier. Le terrain revendiqué par la communauté de Julia Chuñil faisait partie de la réforme agraire avant de passer entre les mains de propriétaires privés sous la dictature. Il comprend notamment un cimetière mapuche, où Julia souhaitait être enterrée. Après une première transaction irrégulière impliquant l’entrepreneur Juan Carlos Morstadt (descendant de colons allemands) et la banque Scotiabank, le terrain est abandonné par une première communauté à laquelle il avait été attribué. La communauté de Julia s’y est alors installé pour protéger le site, espérant que la CONADI leur transfèrerait les droits à la terre.

Lors d’un entretien, Javier Troncoso, fils de Julia Chuñil, raconte :

Ma mère n’a jamais eu de terre à elle, elle travaillait ici et là pour d’autres, elle travaillait de la vente de produits agricoles, et a réussi à s’en sortir seule. Et aujourd’hui elle se sentait épanouie parce qu’elle avait ce bout de terre, sa forêt et ses animaux. (Javier Troncoso, mai 2025)

La forêt naturelle pour les Mapuche va bien au-delà d’une ressource alimentaire ou de bois de chauffe, elle est un lieu de cueillette, notamment de plantes médicinales utilisées pour les soins quotidiens et lors de cérémonies religieuses. La forêt est profondément liée à l’habiter mapuche.

Avec l’annulation de la vente, les terres passèrent à nouveau entre les mains de J.C. Morstadt mais la CONADI n’informa pas la communauté de Julia : « On l’a su après sa disparition et Morstadt n’a jamais rendu l’argent », souligne Javier Troncoso. Depuis lors, Julia Chunil avait signalé à sa famille plusieurs menaces de l’entrepreneur, qui continuait d’abattre des arbres autochtones pour leur commercialisation. Javier ajoute : « ils ont essayé d’acheter ma mère, comme ils l’ont fait avec d’autres, et ma mère a aussi caché beaucoup de choses, elle ne voulait pas nous inquiéter ».

L’enquête a été marquée par une succession de quatre procureurs et a souffert d’un manque flagrant de continuité et de transparence. Les avocats de la famille dénoncent la fuite du dossier d’enquête vers les médias alors qu’il était confidentiel, l’absence de de moyens techniques (géoradar, drones), des perquisitions répétées, dont certaines violentes, visant la famille.

Une telle inversion du soupçon sur les victimes peut stupéfier : elle illustre pourtant la criminalisation systématique des luttes autochtones. Javier Troncoso raconte :

Ils n’enquêtent pas sur lui [Morstadt], nous sommes les principaux suspects de la disparition de ma mère maintenant. En plus de la présence quotidienne de la police, on a eu beaucoup de perquisitions, ici et chez ma sœur. Trois procureurs sont venus chez ma sœur. Ma sœur a subi chez elle une torture psychologique, on lui disait : « Allez, dis-nous où est ta mère. » C’est donc encore plus douloureux de voir toutes ces injustices que les policiers commettent à notre égard. Ils viennent encore de changer de procureur ce mois-ci. Et déjà dix jours de perquisitions domiciliaires. Il y a des enfants ici, il y a des personnes âgées, ils ont bafoué les droits des enfants. Ils ne respectent pas la loi parce que nous sommes Mapuches.

Le cas de Julia se situe dans un double contexte : celui de la criminalisation des mouvements sociaux, et particulièrement du mouvement mapuche, et celui de l’expansion de la prédation extractive sous couvert de transition énergétique.

Le 7 août 2025, cinq organisations – dont le Mouvement pour l’eau et les territoires (MAT), l’Observatoire latino-américain des Conflits environnementaux (OLCA) et la Commission éthique contre la torture – ont présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU un rapport dénonçant la vulnérabilité structurelle des défenseurs et défenseuses de l’environnement au Chili, en particulier des femmes autochtones. Le cas de Julia est effectivement replacé dans un contexte plus large, d’une part celui de la criminalisation des mouvements sociaux, et particulièrement du mouvement mapuche, et d’autre part celui de l’expansion de la prédation extractive sous couvert de transition énergétique. En 2023, vingt défenseur·euses de l’environnement ont été menacé·es au Chili, dont 65% de femmes, selon la Fondation Escazú Ahora. Cette dernière dénonce le vide juridique et éducatif concernant la reconnaissance de la figure de défenseur·euse de l’environnement. Si le président Gabriel Boric a publiquement exprimé sa préoccupation pour la disparition de Julia Chuñil et promis de poursuivre les recherches, sa déclaration n’est encore suivie d’aucune avancée notable.

Le 1er octobre 2025, près d’un an après sa disparition, les avocats de la famille de Julia Chuñil dévoilent une information d’une rare violence.

Dans un enregistrement issu d’une conversation téléphonique, J. C. Morstadt confie à son père : « Julia Chuñil, ils l’ont brûlée ». L’enregistrement a été exposé auprès d’organismes de défense des droits humains. Cette révélation insoutenable doit accélérer le processus d’enquête afin que justice soit faite. Un reportage du 12 octobre 2025, sur Canal 13, une chaîne de télévision nationale, remet en question l’activisme de Julia Chuñil au sein du mouvement mapuche et écologiste. Les journalistes insistent une fois de plus sur culpabilité de ses enfants dans son assassinat, sans preuve concrète. Ce reportage nie une fois de plus la subjectivité politique de Julia Chuñil, et, par extension des femmes autochtones.

Les trajectoires comme celle de Julia Chuñil s’inscrivent dans une histoire plus large, où les femmes mapuche jouent un rôle décisif dans les luttes pour la défense des territoires. Au-delà d’actions ancrées dans une politique du quotidien, elles traversent aussi les sphères politiques : certaines prennent part à des organisations nationales voire internationales, construisent des alliances avec des organisations non mapuche, agissent depuis les instances institutionnelles, se mobilisent pour faire valoir leurs droits, en tant que femme, et en tant qu’autochtone.

Sans la mobilisation massive de collectifs mapuche et chiliens, Julia Chuñil, aurait subi l’invisibilisation de sa vie et de sa lutte, qu’il est important de comprendre dans sa globalité. Raconter l’histoire de Julia Chuñil, c’est refuser l’oubli et l’effacement.

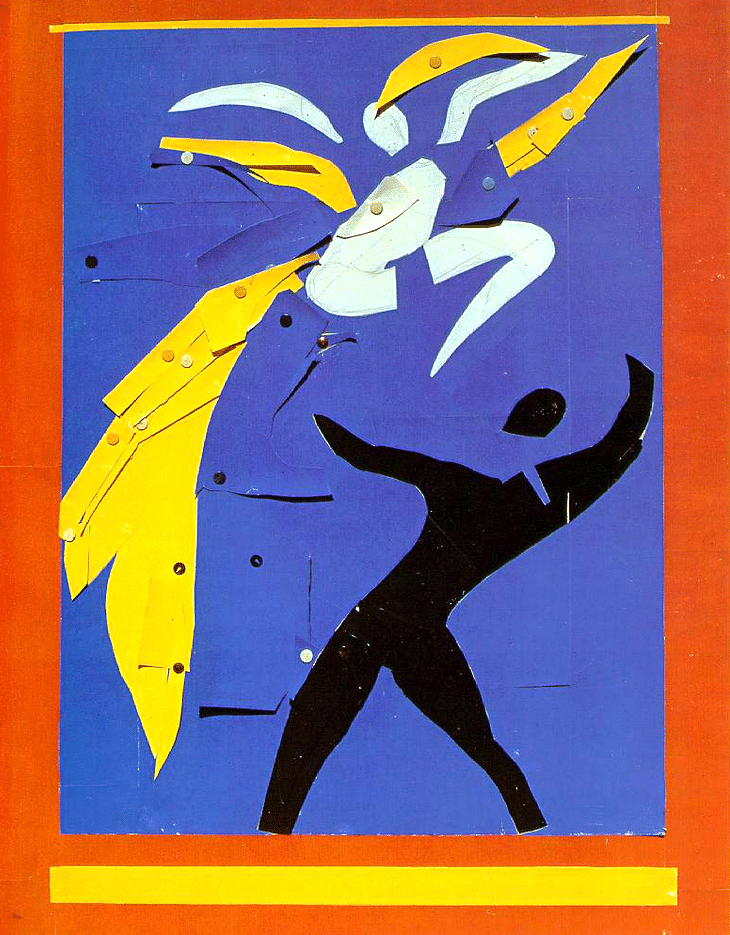

Image d’accueil : Affiche du Réseau des femmes autochtones pour la défense de la mer (Red de mujeres originarias por la defensa del mar). Illustration de Carla Soto Ampuero @carlawillin

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Il est souvent utilisé le terme d’activiste environnementale pour définir Julia Chuñil. Je préfère le terme de défenseuse territoriale, qui, à mon sens, est beaucoup plus englobant et imbrique les multiples dimensions de sa lutte et de son rapport au territoire.

- Adèle Blazquez et Martin Lamotte, 2024, « Prédation : l’accumulation par et dans la destruction », L’Homme, pp. 251-252.

- Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=9sUI-Wqlyc8

- Abya Yala, terme issu des Gunas (peuple de l’actuel Panama) désigne le territoire américain avant la colonisation et est souvent traduit par « terre de pleine maturité ». Le terme s’est plus largement diffusé à partir de 1992 et des contre-célébrations du 500e anniversaire de la « découverte des Amériques ».

- Voir entre autres, son ouvrage La guerre aux femmes, trad. Irma Velez et Alicia Rinaldy, Paris, Payot, 2022.

- Nahuelpan Moreno, H. J., & Antimil Caniupan, J. (2019). « Colonialismo republicano, violencia y subordinación racial mapuche en Chile durante el siglo XX ». HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 11(21), 211‑248 ; Le Bonniec, F. (2003). « État de droit et droits indigènes dans le contexte d’une post-dictature : Portrait de la criminalisation du mouvement mapuche dans un Chili démocratique ». Amnis, 3, 1‑19.

- Reyes, R., & Nelson, H. (2014). « A Tale of Two Forests : Why Forests and Forest Conflicts Are Both Growing in Chile ». The International Forestry Review, 16(4), 379‑388.

- Baeza, C. (2012). « Multiculturalisme et construction identitaire au Chili (1990-2011) » : Critique internationale, n° 54(1), 119‑143.

- Cette loi résulte d’un « pacte » en 1989 entre le candidat de la Concertation des Partis de la Démocratie, Patricio Aylwin et des organisations autochtones, principalement mapuche. Les représentations autochtones demandaient alors la reconnaissance constitutionnelle de la plurinationalité, finalement écartée du texte. Finalement, la loi de 1993 reconnaît d’abord l’existence de trois « ethnies », dont Mapuche, et sept « communautés autochtones ». Ce n’est qu’avec la ratification tardive de la Convention 169 de l’OIT en 2008, que les autochtones sont désignés comme « peuples ». Aujourd’hui le Chili en reconnaît 12, dont le dernier en 2019, le peuple afrodescendant chilien. La loi de 1993 marque aussi le début de l’auto-identification dans les recensements. Voir l’original ici (document pdf).

- https://fundacionaylwin.cl/el-acuerdo-de-nueva-imperial/

- Idem.

- Boccara, G., & Ayala, P. (2011). « Patrimonializar al indígena. Imaginación del multiculturalismo neoliberal en Chile ». Cahiers des Amériques latines, 2011/2(67), 207‑228.

- Yuval-Davis, N. (1996). « Género y nación : Articulaciones del origen, la cultura y la ciudadanía ». Arenal. Revista De Historia De Las Mujeres, 2(3), 163‑175.

- https://www.comisionpazyentendimiento.gob.cl/

- Environ 12% de la population chilienne se considère autochtone, dont environ 80% mapuche.

- Salvador Millaleo, « Sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento », El País, 8 mai 2025.

- L’invernada désigne le site de vie et de culture coutumier des Pewenche, encore largement inscrits à ce moment-là dans l’agro-pastoralisme semi-nomade.

- Hakenholz, T. (2004). « Un peuple autochtone face à la « modernité » : La communauté Mapuche-Pewenche et le barrage Ralco (Alto Bío Bío, Chili) ». Les Cahiers d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux, 57(228), article 228.

- Si la thèse de l’accident semble être confirmée, les modifications environnementales et socio-culturelles provoquées par le barrage ont, d’une autre manière, participé à sa mort.

- Personne centrale du système spirituel et médicinal mapuche.

- Kelly, L.,Traduit de l’anglais par Tillous, M.(2019). « Le continuum de la violence sexuelle ». Cahiers du Genre, 66(1), 17-36.

- Hillenkamp, I., & Prévost, H. (2024). « Extractivisme et résistances paysannes dans l’agroécologie au Brésil : Une analyse de genre des conflictualités. ». Revue internationale des études du développement, 255, 41‑66.

- Trafkintü : intercambio de semillas y saberes, de Victor Gutiérrez Astete.

- https://www.escazuahorachile.cl/

L’article « Justice pour Julia ! » : au Chili, vague de violences en territoire mapuche est apparu en premier sur Terrestres.

24.09.2025 à 19:14

Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire

La rédaction de Terrestres

Une nouvelle vague de conseils des Terrestres pour bien résister à la rentrée. Quatre livres au programme : des glaciers qui donnent le vertige, l'héritage de la lutte majeure de SOS Loire Vivante, un « manuel de dénoyade » pour s’immerger dans l’époque et un grand roman du dérèglement climatique. Bonnes lectures !

L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4152 mots)

Temps de lecture : 11 minutes

Beau livre · Les sources de glace · Olivier de Sépibus & Nastassja Martin

Le retrait des glaciers signe la catastrophe en cours, comme un condensé d’Anthropocène. Le livre Les sources de glaces participe de la mise en récit de ces disparitions et des luttes à naître pour ne pas qu’elles sombrent dans les oubliettes de la mauvaise conscience des Modernes.

Il faut l’avouer, en matière d’édition, le beau coûte cher, et notre conseil de lecture ne déroge pas à la règle. Si ses 37€ excèdent votre budget lecture, vous pouvez feuilleter l’ouvrage en librairie, le faire commander par votre bibliothèque ou vous le faire offrir. Mais il faut dire la beauté de l’objet, le travail d’orfèvre des éditions Paulsen, la peau duveteuse de la couverture, le chemin parfaitement maîtrisé qui serpente entre textes, poèmes et photographies.

Le regard s’égare dans l’image. On peine à saisir l’échelle, le plan, la nature même de ce que l’on voit. La verticalité parfois permet de ressaisir l’ensemble, il est immense. Par ses photos, Olivier de Sépibus nous fait sentir la texture du glacier, on effleure sa peau, poreuse, craquelée, épiderme endormi d’un dragon millénaire. Mais aussi, à mesure que l’on avance dans des séries chapitrées par la poésie magnifique de René Char, peau de chagrin : la moraine gagne, la neige brunie s’épuise en filet d’eau, il ne reste plus rien de blanc et pourtant, le glacier est là, immense, métamorphosé, mais partout présent dans la forme du vallon, la pente du pierrier.

Dans un texte dont on aurait rêvé pour Terrestres, mais qui se trouve ici dans un si bel écrin que l’on ne regrette vraiment rien, Nastassja Martin nous invite à sentir-penser le glacier comme sujet, un être animé, qui se gonfle et se dégonfle dans sa lente respiration annuelle, glisse, s’étale et dont la pulsation insuffle les battements du monde, circulant de l’océan aux sommets alpins et délivrant à tous les êtres l’eau qui les fait vivre. Le glacier renferme la mémoire du monde, et sa disparition signale les pathologies de notre civilisation.

Lorsqu’on considère le glacier comme une ressource, son épuisement inexorable invite à l’action. Si c’est un stock d’eau potable, bâchons-le pour en ralentir la fonte ; si c’est une source d’informations sur l’histoire longue de notre planète, extrayons des carottes pour les conserver dans des réfrigérateurs ; si c’est un substrat qui stabilise le sol et retient la montagne, le pompage subglaciaire pourrait offrir un répit pour les villages de l’aval. Mais si le glacier est un être avec lequel nous partageons le monde, qui nous constitue et auquel nous sommes liés de mille façons, alors cette agitation ne peut suffire. Pire, elle détourne de ce que nous devons aux êtres chers lorsqu’ils disparaissent : le recueillement, la joie de les aimer et la responsabilité de leur faire une place dans nos vies et nos mémoires pour transmettre ces liens à celles et ceux qui ne les connaîtront pas. J’ai l’impression que ce livre fait cela.

On ne « sauvera » pas les glaciers des Alpes, mais on peut faire vivre leurs fantômes afin que ces géants qui ont façonné les montagnes et ses habitants persistent sous d’autres formes. Transmettre la conscience de leur puissance, de leur majesté, quand bien même celles-ci ne se manifestent plus sous l’aspect grandiose d’une immense étendue blanche mais dans les formes modestes et surprenantes de cette vie nouvelle qui émerge et s’organise là où la glace se retire.

Comme le monument au pigeon disparu dont nous parle Aldo Leopold, mais libéré des réflexes mémoriels d’une civilisation bâtisseuse qui fige dans la pierre le souvenir de ses héros, ce livre contribue à une œuvre collective : inventer des récits et bricoler des mémoires, non pas tant pour honorer les êtres disparus que pour les garder bien vivants en nous et autour nous, comme autant de petites touches qui diffractent le sublime du paysage pour en faire un milieu plein de liens, de signes et de sens.

« Revers des sources :

pays d’amont,

pays sans biens,

hôte pelé,

je roule ma chance

vers vous »René Char, Retour amont – Poèmes

Virginie Maris

► Les sources de glace, d’Olivier de Sépibus & Nastassja Martin, Paulsen, 2025

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Récit · Au pied du barrage · Martin Arnould

Première enquête dans la nouvelle ligne de la collection Domaine du possible, désormais dirigée par Anne de Malleray, le livre de Martin Arnould nous replonge dans une lutte à la fois majeure et méconnue du mouvement écologiste français : le combat, à partir de 1986, de SOS Loire Vivante contre la construction programmée de plusieurs barrages sur le haut bassin de la Loire, en particulier celui de Serre-de-la-Fare qui menaçait d’engloutir vingt kilomètres de gorges sauvages entre Goudet et Solignac-sur-Loire.

En mêlant un amour palpable des lieux avec une description minutieuse des modes d’action et de l’organisation du mouvement, quelques éléments biographiques, des anecdotes, des connaissances écologiques et hydrographiques, une mise en perspective historique, Martin Arnould parvient à nous faire à la fois sentir et comprendre la lutte, notamment l’occupation résolue du site durant cinq ans, à partir de 1988, qui a fini par contraindre l’État à renoncer d’abord au barrage de Serre-de-la-Fare en 1991, puis à l’ensemble du programme d’aménagement lourd de la Loire en 1994.

Mais il faut dire aussi à quel point le livre constitue un pari éditorial réussi, qui amorce une vraie réflexion sur les manières de raconter les luttes et les expériences de l’écologie politique, pour « nourrir la critique et outiller l’action » comme le défend le nouveau manifeste de la collection.

Autour du récit principal, qui constitue la colonne vertébrale de l’ouvrage, on sinue ainsi entre les superbes dessins de Jean-Alfredo Albert (qui disent, depuis aujourd’hui, les paysages sauvés des eaux), les photographies historiques de la lutte (qui rappellent parfois la joie drôle et rageuse de celles de la lutte des femmes de Greenham) et un entretien particulièrement émouvant entre l’éditrice, Martin Arnould et son père, Jean-François, aujourd’hui âgé de 90 ans, figure de la lutte lui aussi.

Cette composition donne au livre la puissance croisée du témoignage, forcément partiel et partial, de l’un des acteurs de la lutte, et des matériaux plus bruts, qui permettent à chacun·e de s’approprier le récit, avec ses failles, ses étonnements, ses certitudes, ses doutes, ses enthousiasmes, tout en le laissant résonner avec nos propres attachements et nos propres expériences.

Je dois d’ailleurs dire que le livre m’a d’autant plus touché que nos séminaires de travail avec le collectif de rédaction de la revue se passent souvent dans ces coins de Haute-Loire que j’ai appris à aimer, et parce que j’ai aussi tenté de me bagarrer — avec nettement moins de succès — pour défendre un autre bout de Loire, plus en aval, contre un autre grand projet stupide et destructeur.

Ce côté « ouvert » d’un livre-matériaux et sa rencontre avec ma propre expérience affective et militante a d’ailleurs fait naître une interrogation — mais vos lectures feront certainement émerger d’autres questions !

Pour ma part, je n’arrête pas de me demander comment les militant·es de SOS Loire Vivante ont pu échapper à ce qui est aujourd’hui le quotidien de toute opposition à un grand projet, à savoir la violence policière constante, les expulsions du moindre début d’occupation, le fichage par les services de renseignement, bref la répression méthodique.

Le récit de la lutte n’est certes pas exempt de violence, avec notamment des incendies et des coups de fusil de la part des partisans du projet. Elle est aussi hantée par l’ombre du meurtre de Vital Michalon, tué en 1978 par la grenade d’un gendarme lors d’une manifestation antinucléaire à Creys-Malville, traumatisme durable du mouvement écologiste français.

Mais comme le concède Arnould avec un étonnement rétrospectif, les Premiers ministres successifs, de gauche comme de droite, de Rocard à Balladur, tous ont eu « l’obligeance de ne jamais envoyer les gendarmes mobiles, comme Jean-Marc Ayrault le fera à Notre-Dame-des-Landes ou Manuel Valls à Sivens » (p. 91). Pourquoi cette retenue ? Faut-il, comme semble le faire parfois l’auteur, chercher l’explication dans les formes d’organisation particulière revendiquées par SOS Loire Vivante (non-violence totale, composition politique très large, alliance avec de grandes ONG comme le WWF) ? Ou bien doit-on plutôt attribuer cette relative paix policière à un contexte politique particulier, un moment où, peut-être, le capitalisme n’a pas pleinement conscience de la menace existentielle qu’une écologie politique conséquente constitue pour lui ?

Le livre, par sa construction, laisse élégamment la question en suspens : à nous d’y réfléchir ! Ce faisant, il se place à l’endroit le plus juste pour raconter aujourd’hui un combat comme celui de Loire Vivante. Tout en contribuant à garder vivace la mémoire d’une lutte, il maintient cette mémoire ouverte : comme une matière à inspiration autant qu’à discussion.

Aurélien Gabriel Cohen

► Au pied du barrage de Martin Arnould, Actes Sud, 2025

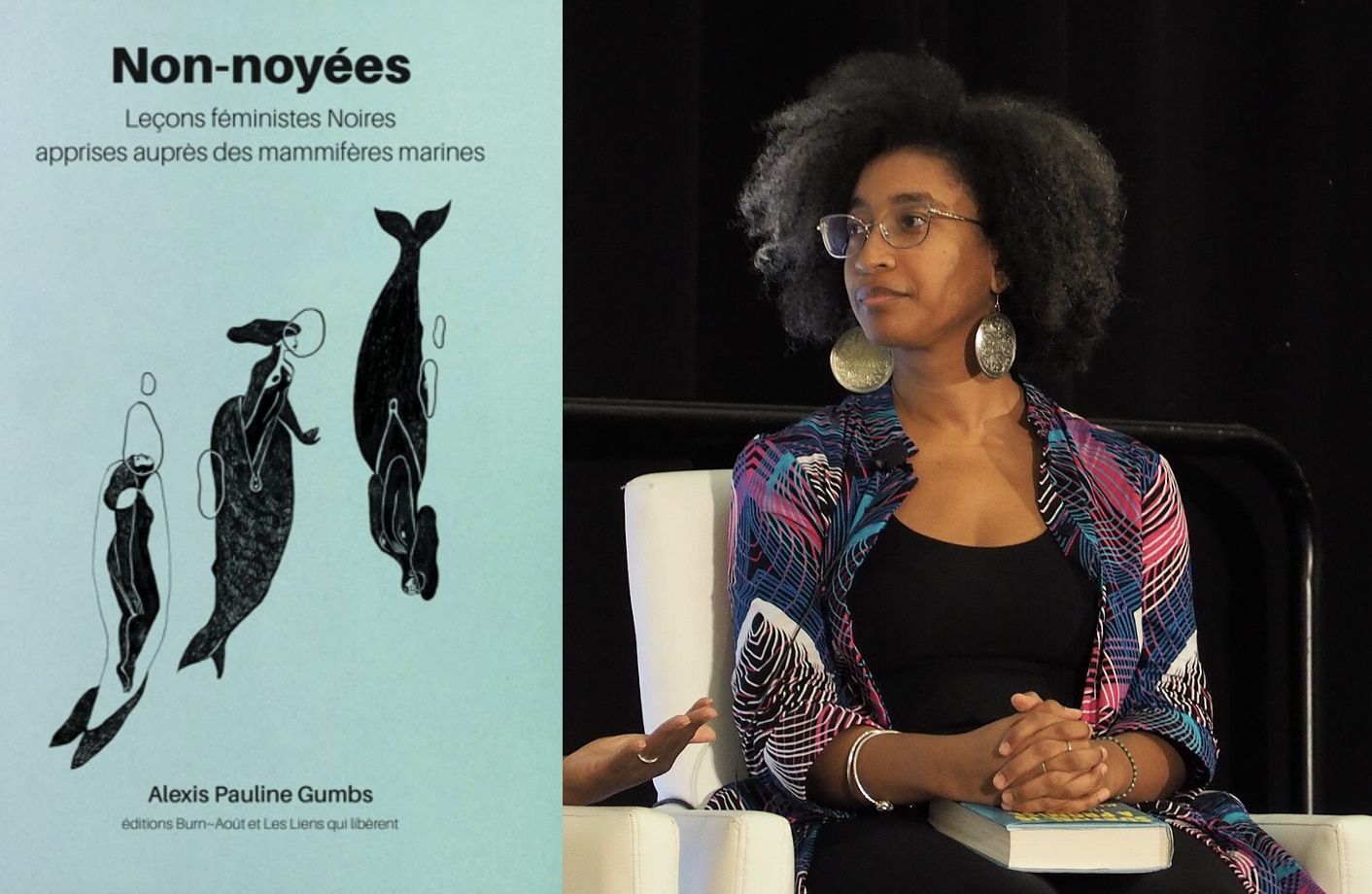

Essai · Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines · Alexis Pauline Gumbs

Ce n’est pas vraiment un recueil de poésie, ni un récit de « nature writing » à la première personne, et pas un pamphlet antispéciste non plus. Non noyées est un peu tout ça, et aussi autre chose : un « manuel de dénoyade » pour respirer dans des conditions irrespirables qui explore dix-neuf « leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines » (le féminin générique est employé à travers le livre). S’auto-définissant comme « semeuse de troubles queer noire, évangéliste de l’amour et cousine aspirante de tous les êtres sensibles », Alexis Pauline Gumbs s’est imposée ces dernières années comme une penseuse incontournable des féminismes Noires, de l’écologie, et des maternités radicales.

Du « droit à l’obscurité » inspiré de la baleine à bec, aux pratiques d’alimentation collectives et circulaires des raies manta, en passant par l’abandon confiant des dauphins-pandas qui s’échouent sur les rivages, certains que la marée les ramènera à la mer, l’autrice tisse habilement savoirs naturalistes et poésie pour décrire les existences étonnamment queer, féroces, et parfois ludiques des mammifères de la mer. Au-delà des dualismes stériles – entre spirituel et politique, masculin et féminin (jusque dans le choix des polices de caractères, qui explorent une écriture dégenrée), elle pratique « l’art de l’identification » : non pas un geste de nomination, de capture ou de classification d’autres espèces, mais un mouvement par lequel on se reconnaît en elles, et avec elles.

Celles et ceux qui s’attendent à trouver ici un manifeste antiraciste pour une justice interespèces rigoureusement argumenté risquent d’être désorientés, peut-être même irrités, par l’absence de direction programmatique, par la pluie de « je t’aime » qui émaillent le texte, et par la primauté accordée à la résonance sensible plutôt qu’à la critique acérée. Pour reprendre le titre de la célèbre invitation d’Audre Lorde à nommer ce qui est structurellement invisibilisé, coulé et marginalisé, la poésie n’est pourtant pas un luxe, et encore moins quand elle rend hommage aux héritages des féministes Noires et qu’elle nous permet de nous identifier « avec une personne qui appartient soi disant à une autre espèce ». Encore faut-il accepter de ralentir. Et là encore, nous pouvons apprendre des mammifères marines : la phoque commune, lorsqu’elle plonge, peut faire tomber les battements de son cœur à trois, parfois quatre par minute (leçon 17).

Les dessins de Maya Mihindou sont d’une puissance radieuse, et à eux seuls, justifient qu’on ouvre le livre et qu’on s’y attarde – des baleines, des bateaux, des racines, des bulles et des sirènes s’entrelacent, nagent, s’affrontent, et résistent, évoquant la mue, la fugitivité, le souffle et la guérison – c’est magnifique, ça fait songer, et, comme dirait l’ami à qui j’ai envoyé des photos du livre par message, « purée, ça donne tellement envie de se faire tatouer » !

Léna Silberzahn

► Non noyées : leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs,

Burn~Août / Les liens qui libèrent, 2024

Roman · Le Déluge · Stephen Markley

Le roman de Stephen Markley intitulé Le Déluge, paru aux États-Unis en 2022, prend la forme d’une fresque sociale et politique décrivant les affres d’une civilisation prise dans la tourmente du réchauffement climatique.

Situé dans le contexte géopolitique des États-Unis, le décor dressé par l’auteur au début du roman est des plus réalistes. On y retrouve ce qui semble de plus en plus, aujourd’hui, former le tissu de nos vies quotidiennes et de notre actualité médiatique : multiplication des catastrophes écologiques, montée de la violence et du fascisme, développement des technologies numériques, de l’IA et des systèmes de surveillance.

Sur une période temporelle allant de 2013 à 2039, on suit les trajectoires de personnages mis à l’épreuve de ces bouleversements et de leurs conséquences sur les plans intime, social et politique. Des liens, frictions, échos ou dépendances se nouent entre les vies de Tony, climatologue menacé de mort pour ses travaux sur la fonte des glaces arctiques ; de Keeper, jeune prolétaire drogué et désœuvré devenu le jouet involontaire de groupes terroristes ; d’Ashir, ingénieur informaticien qui construit des systèmes de modélisation prédictifs pour tenter de limiter les effets de la crise climatique ; de Murdock, ancien démineur de l’armée américaine recruté par un groupe de saboteurs ; de Kate, jeune militante transformée en égérie internationale de la lutte écologique ; de Jackie, publicitaire BCBG avide d’ascension sociale, prête à vendre son âme aux lobbys pétroliers et industriels pour empêcher le vote d’une loi sur le climat ; ou encore celle du « Pasteur », ancien acteur hollywoodien converti à l’évangélisme qui utilise les réseaux sociaux et la réalité virtuelle pour diffuser massivement son message d’apocalypse.

Quelles réponses chacune de ces trajectoires tente d’apporter aux bouleversements engendrés par le réchauffement climatique, pour le meilleur comme pour le pire ? Markley nous fait entrer dans la tête de chaque personnage pour suivre les mouvements et métamorphoses qui s’opèrent en lui au cours du temps et face aux événements, tout en explorant les effets de résonance ou de rétroaction à distance qui se produisent entre ces lignes de vie, tissant la toile d’une intrigue complexe, prise dans les soubresauts d’une Terre en éruption.

La montée se fait tout en crescendo, augmentant en proportion du déchaînement et de la multiplication des catastrophes écologiques – montée des eaux, méga-feux, sécheresses, ouragans, tempêtes -, exacerbant les inégalités, les dominations de classe, la déshumanisation technologique et le racisme qui déchirent la société américaine contemporaine.

À mesure que l’étau climatique se resserre, toutes ces vies se trouvent emportées dans le mouvement d’une spirale collective infernale au sein de laquelle elles ne cessent de se débattre et de chercher des issues. La montée en puissance des catastrophes écologiques nourrit une angoisse grandissante et une désagrégation du corps social, se traduisant par la montée de politiques techno-sécuritaires et autoritaires qui ne font, en retour, qu’accroître les violences et les destructions.

Le roman tire sa force de la description progressive et minutieuse, quasi-scientifique, de la complexité des ressorts, à la fois politiques, économiques, sociaux et psychologiques, qui participent à la formation de cette spirale infernale. Il déplie aussi la palette des choix qui s’offrent à nous aujourd’hui pour tenter d’y répondre et leurs possibles conséquences sur notre avenir commun : transformation sociale, réforme politique, quête eschatologique, sacrifice apocalyptique ou repli identitaire violent. Sa lecture peut indéniablement susciter de l’éco-anxiété, tant la dystopie qui s’y dessine semble réaliste, fidèle portrait d’un ensemble de tendances à l’œuvre dans notre monde contemporain.

Mais il est aussi possible de le voir comme une œuvre cathartique, réveillant et explorant toutes les émotions de pitié et de terreur que peuvent susciter les bouleversements de notre époque, moins pour condamner les lecteurs à la passivité et à l’inaction que pour leur donner les moyens d’appréhender un réel de plus en plus complexe, en révélant les tensions, contradictions, et ambivalences de notre nouvelle condition.

Sophie Gosselin

► Le Déluge de Stephen Markley, Albin Michel, 2024 (traduit de l’américain par Charles Recoursé)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci

!

L’article Conseils #4 : Nastassja Martin, Non-noyées, un Déluge et des barrages sur la Loire est apparu en premier sur Terrestres.

26.06.2025 à 11:00

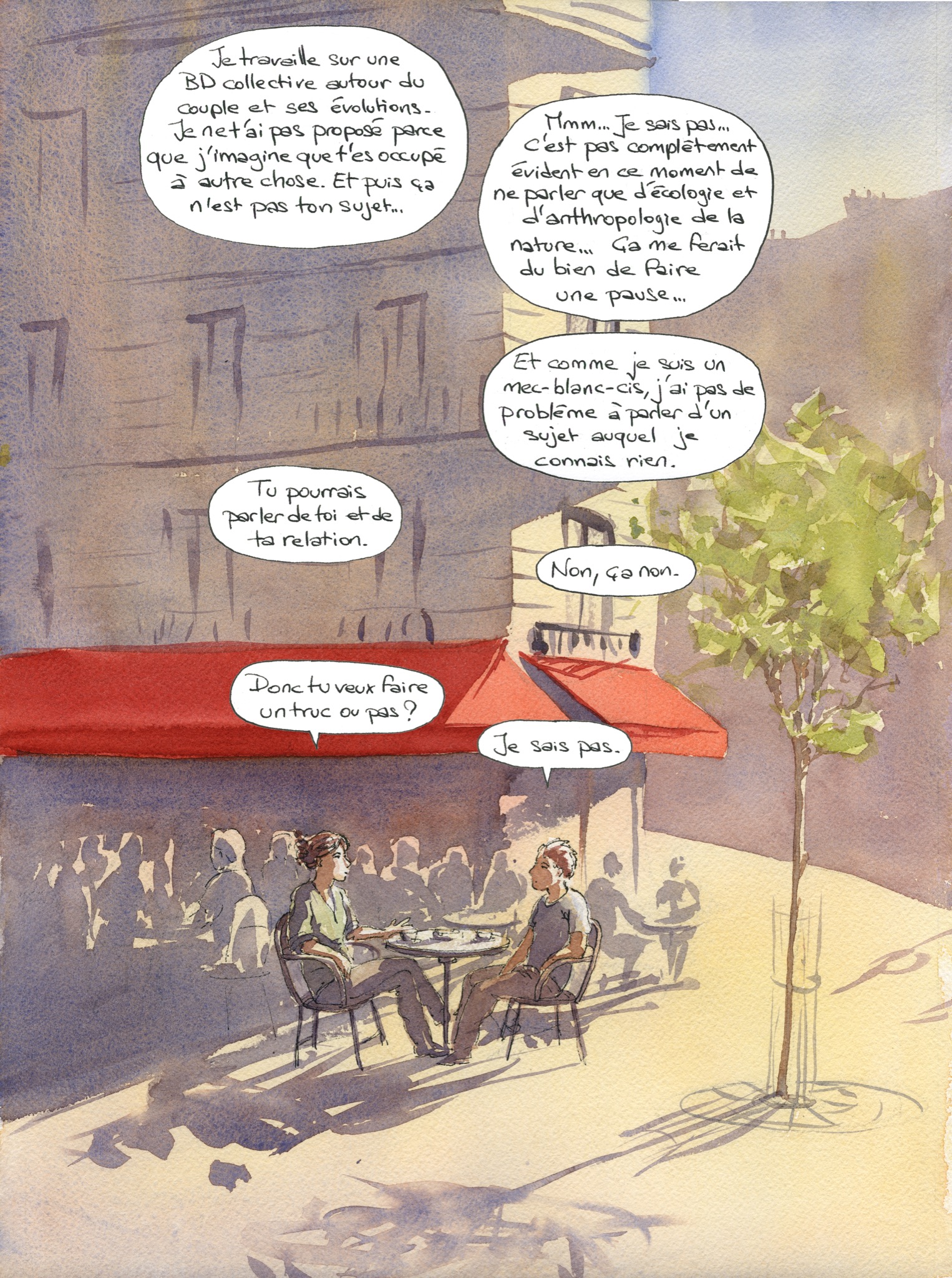

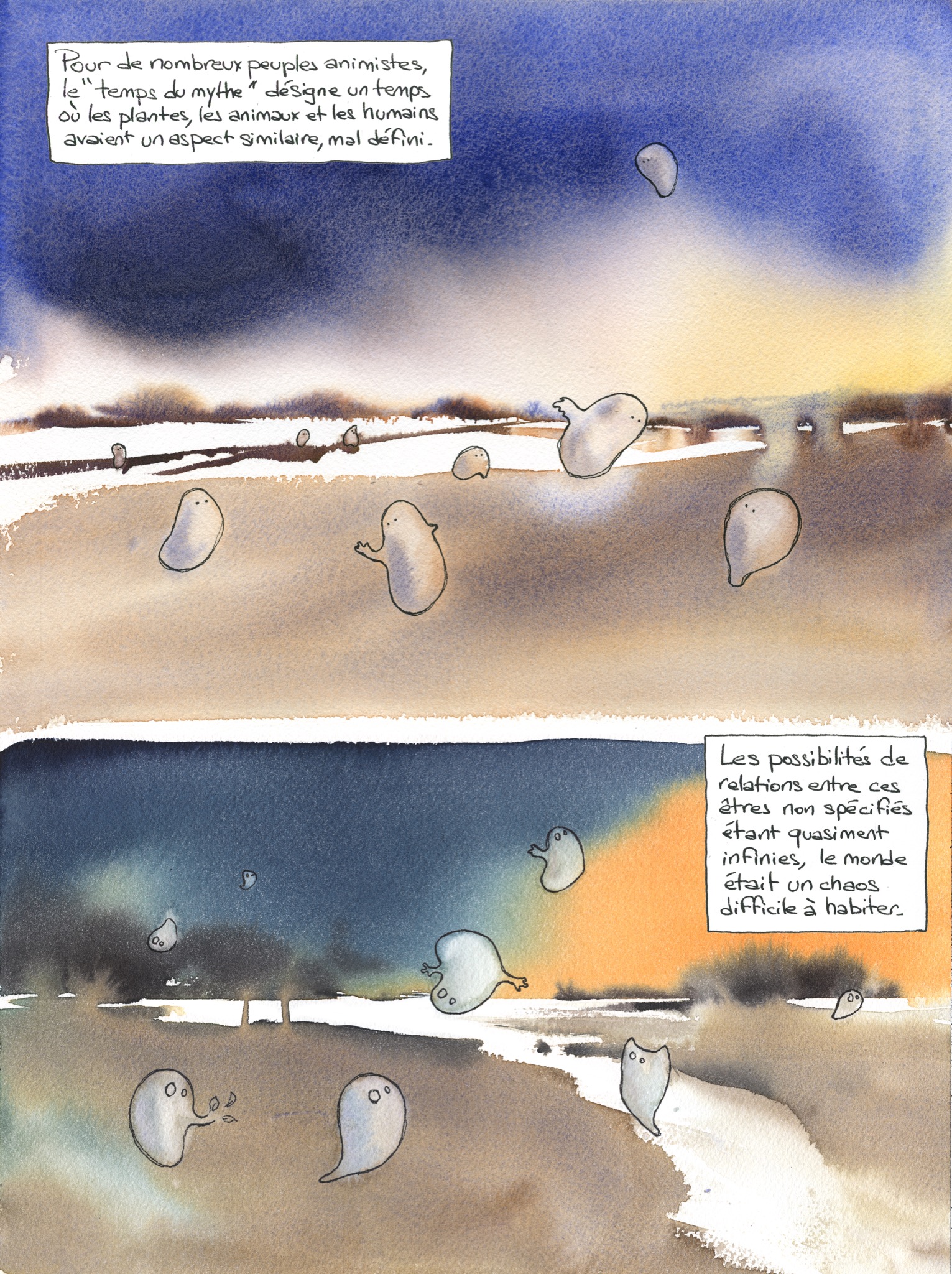

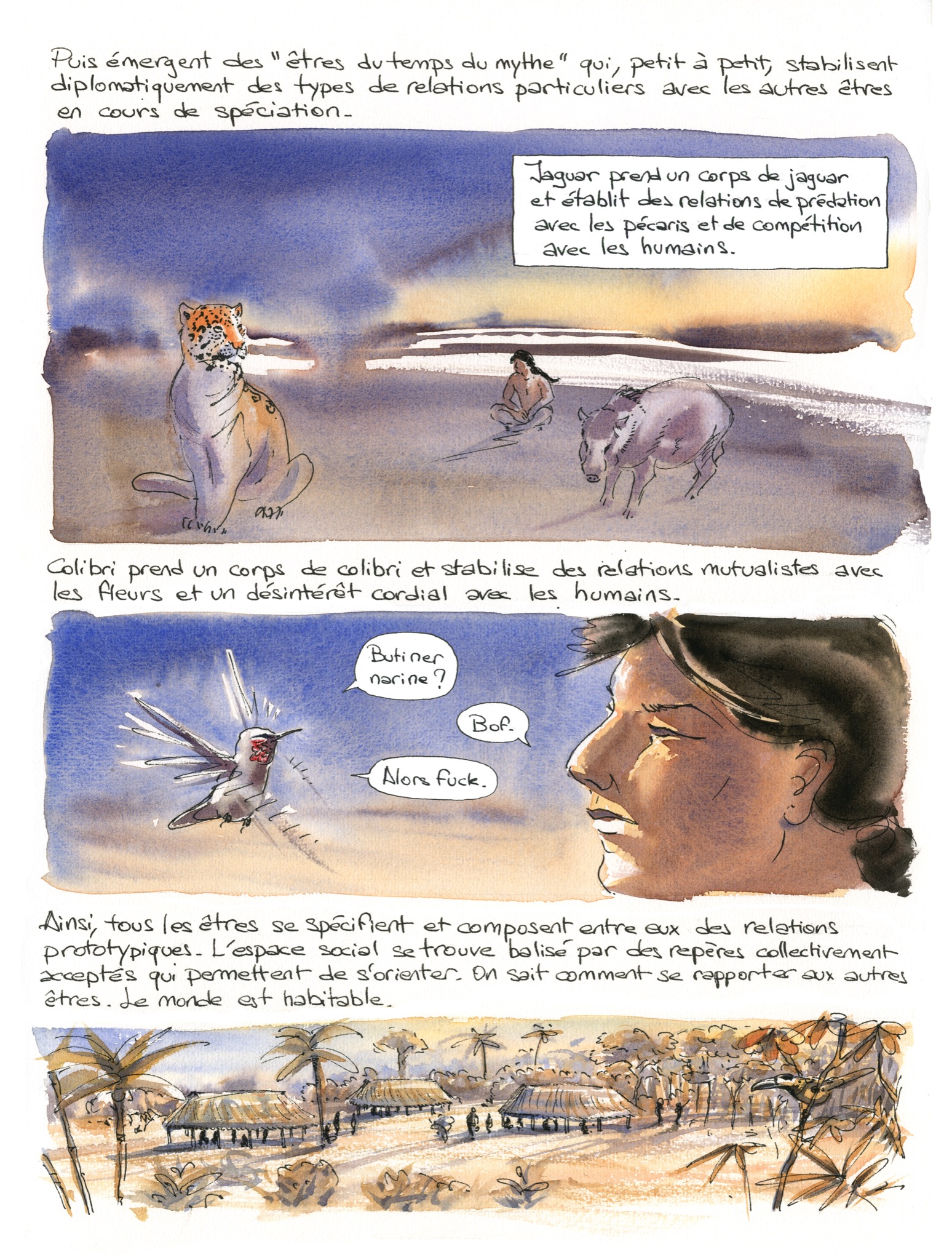

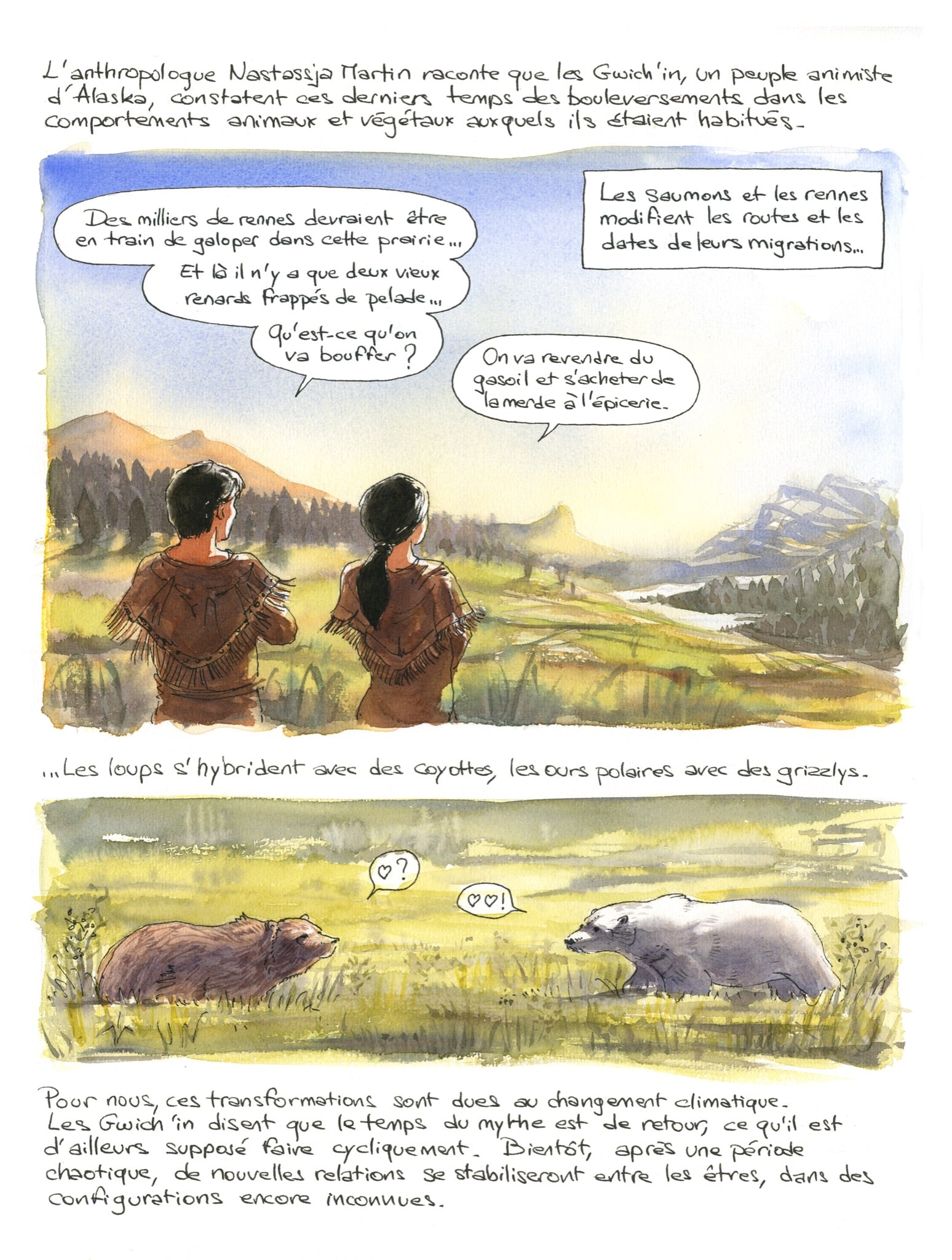

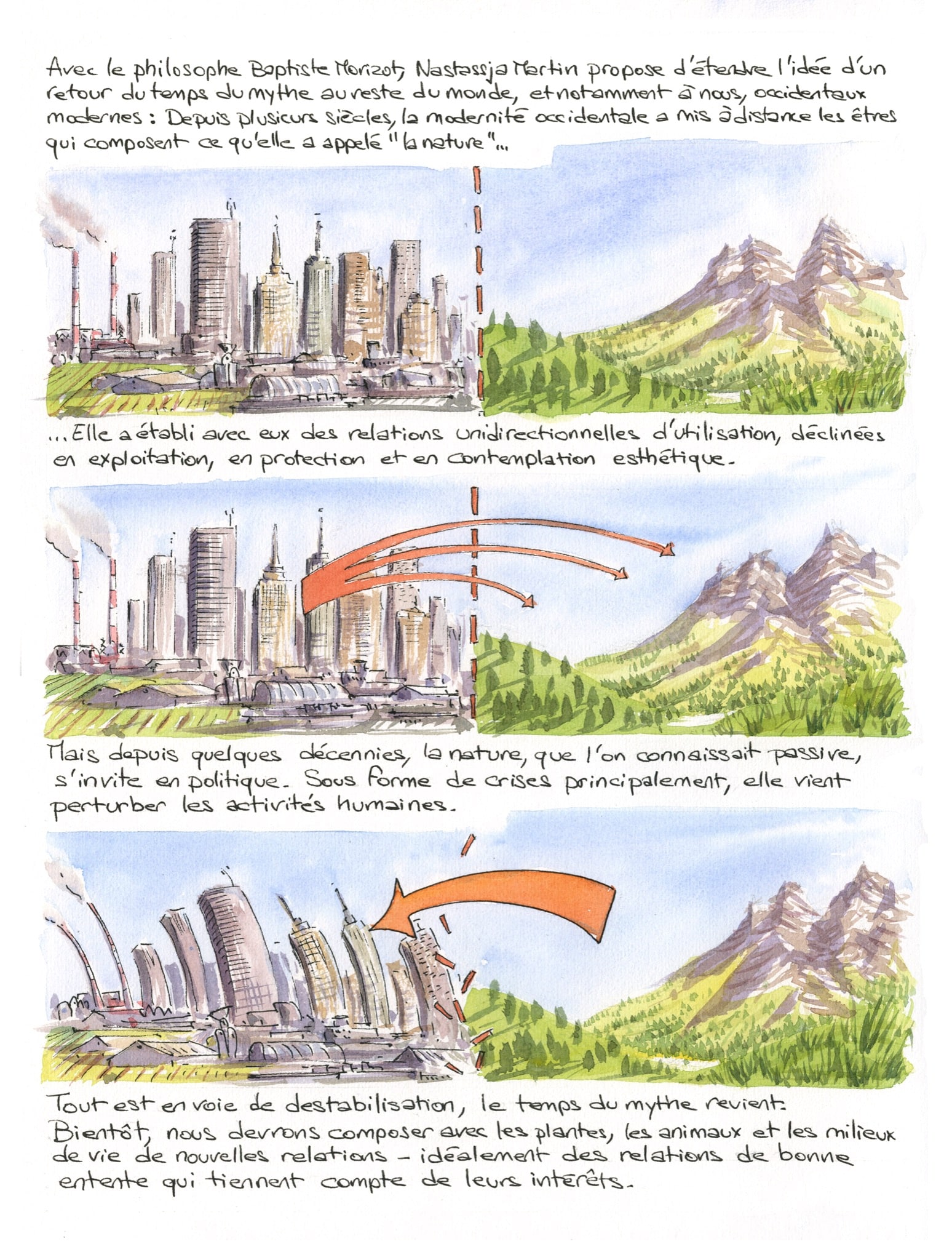

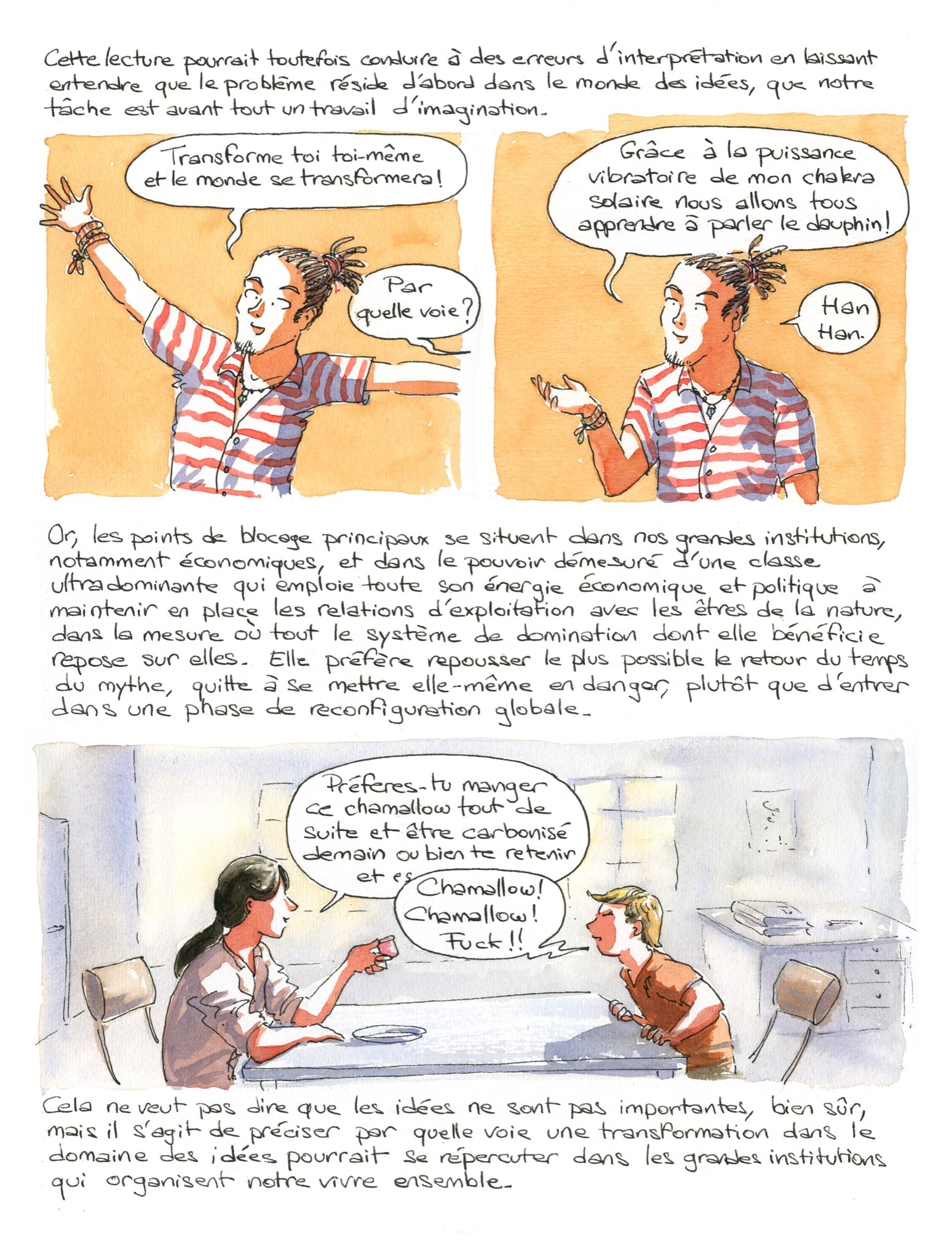

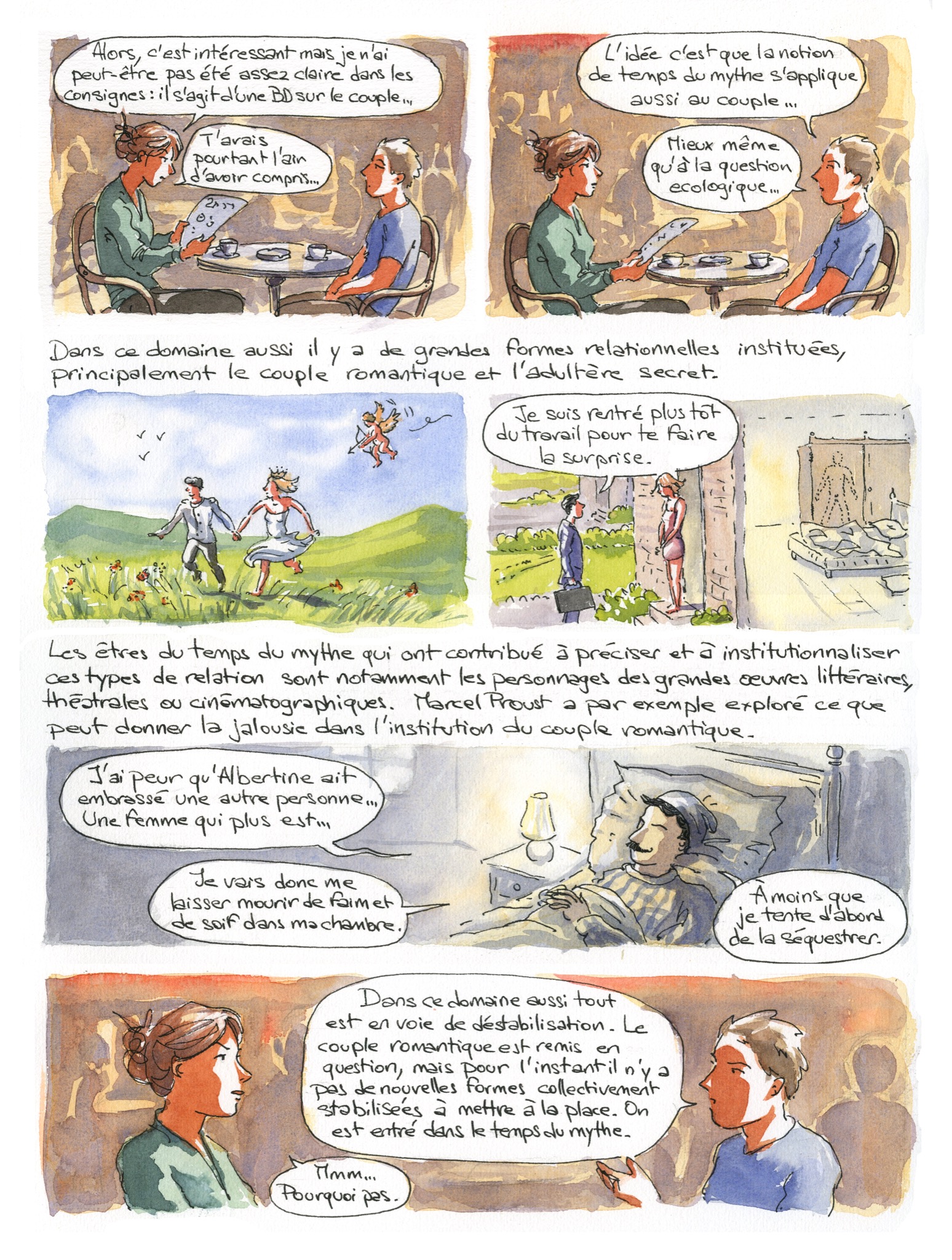

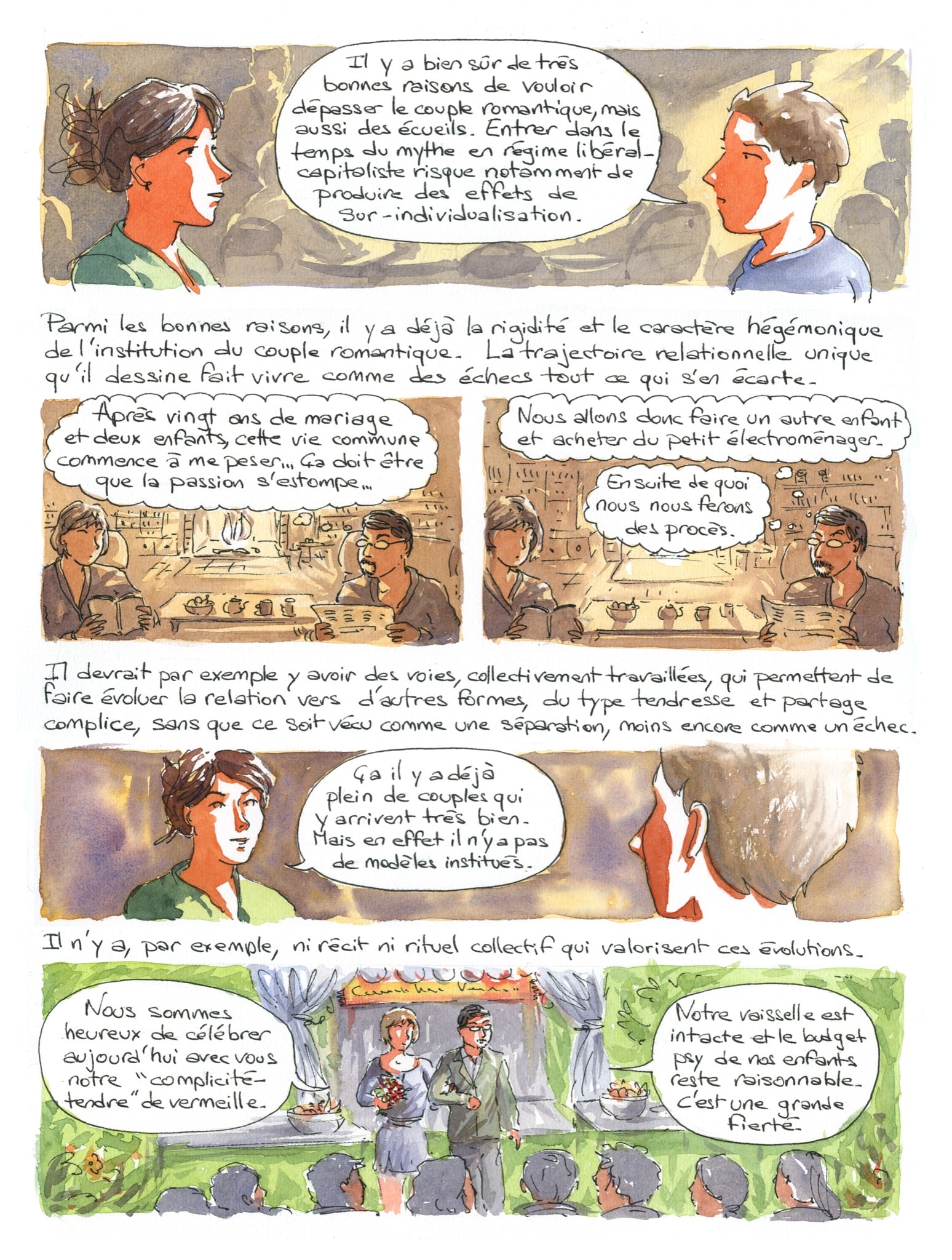

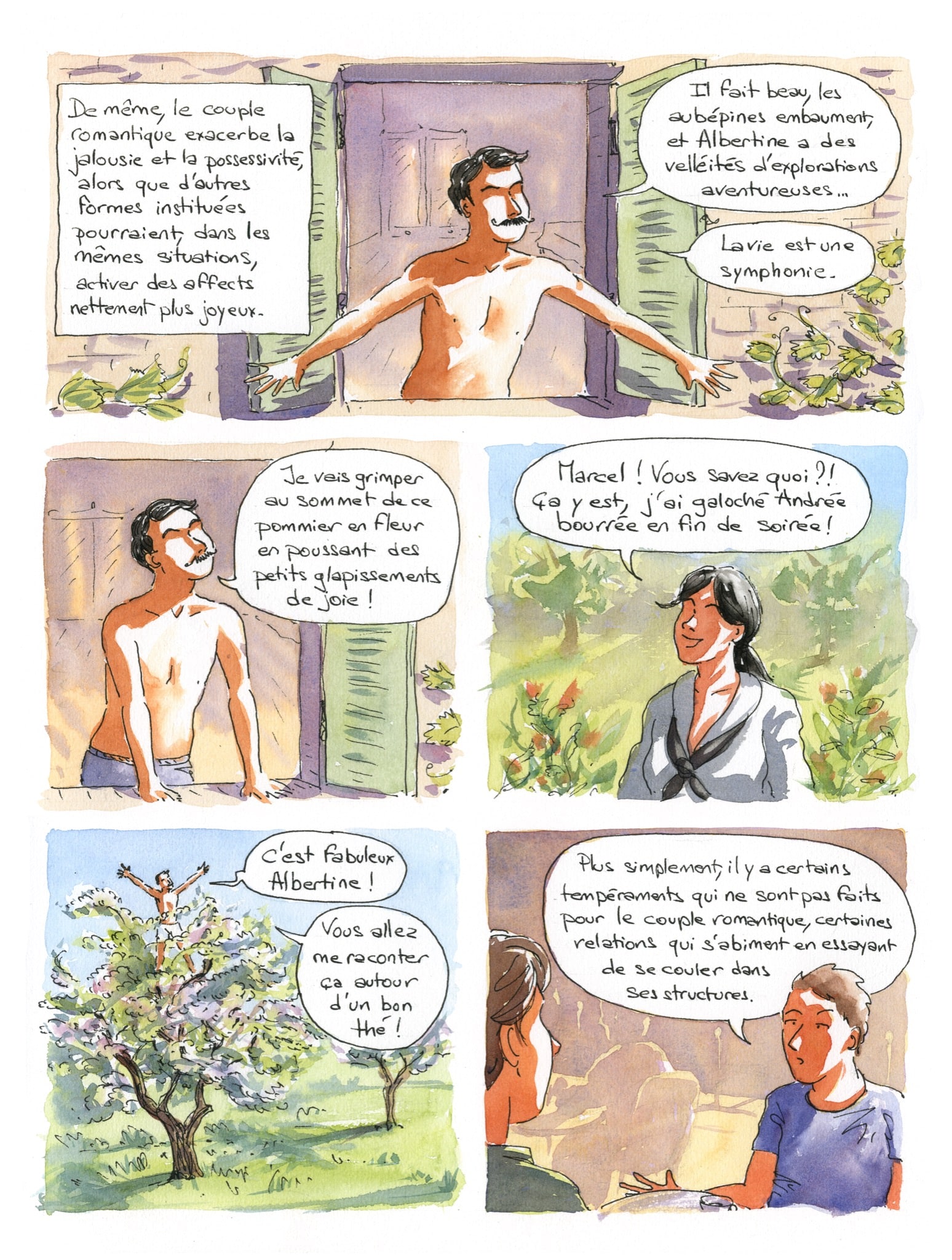

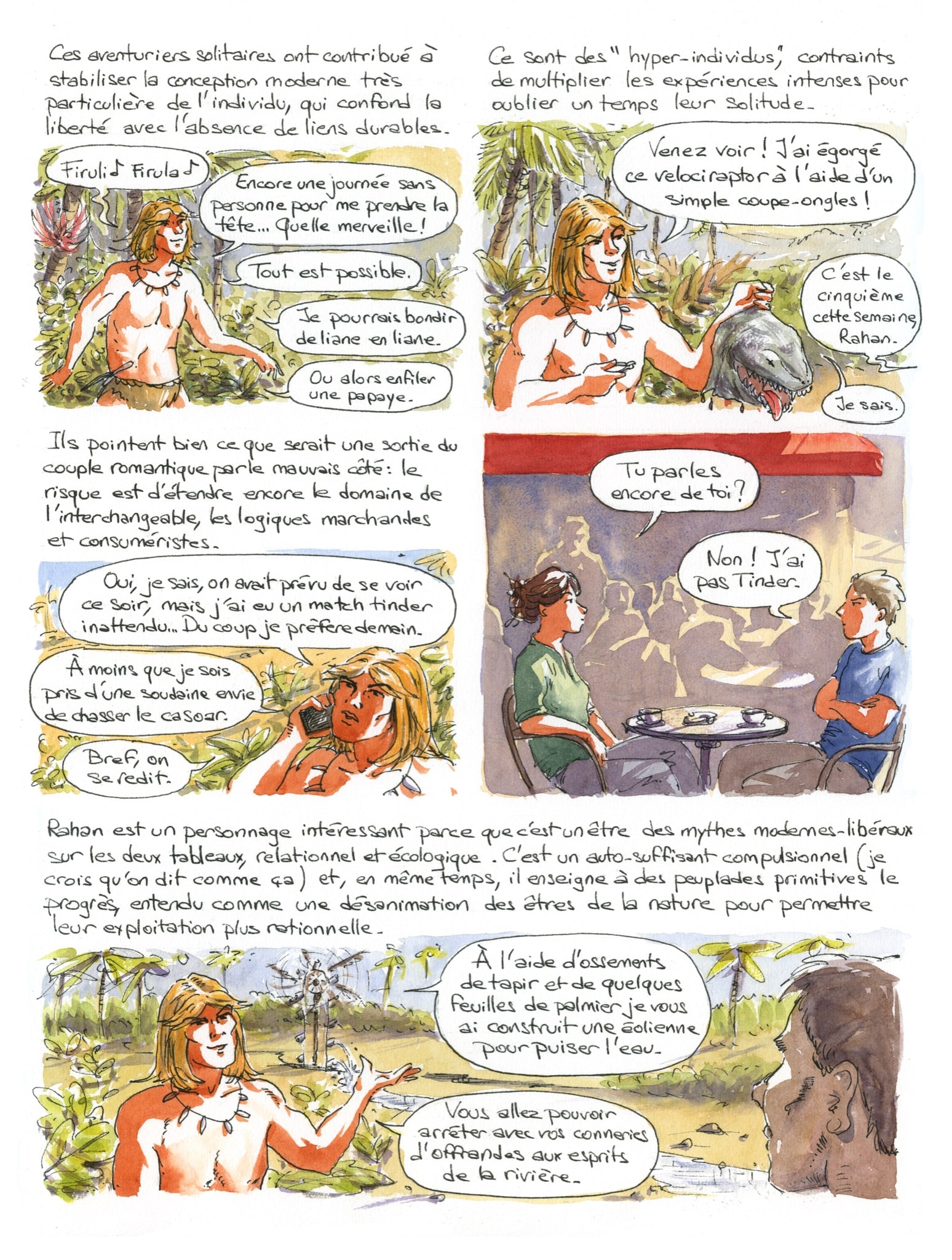

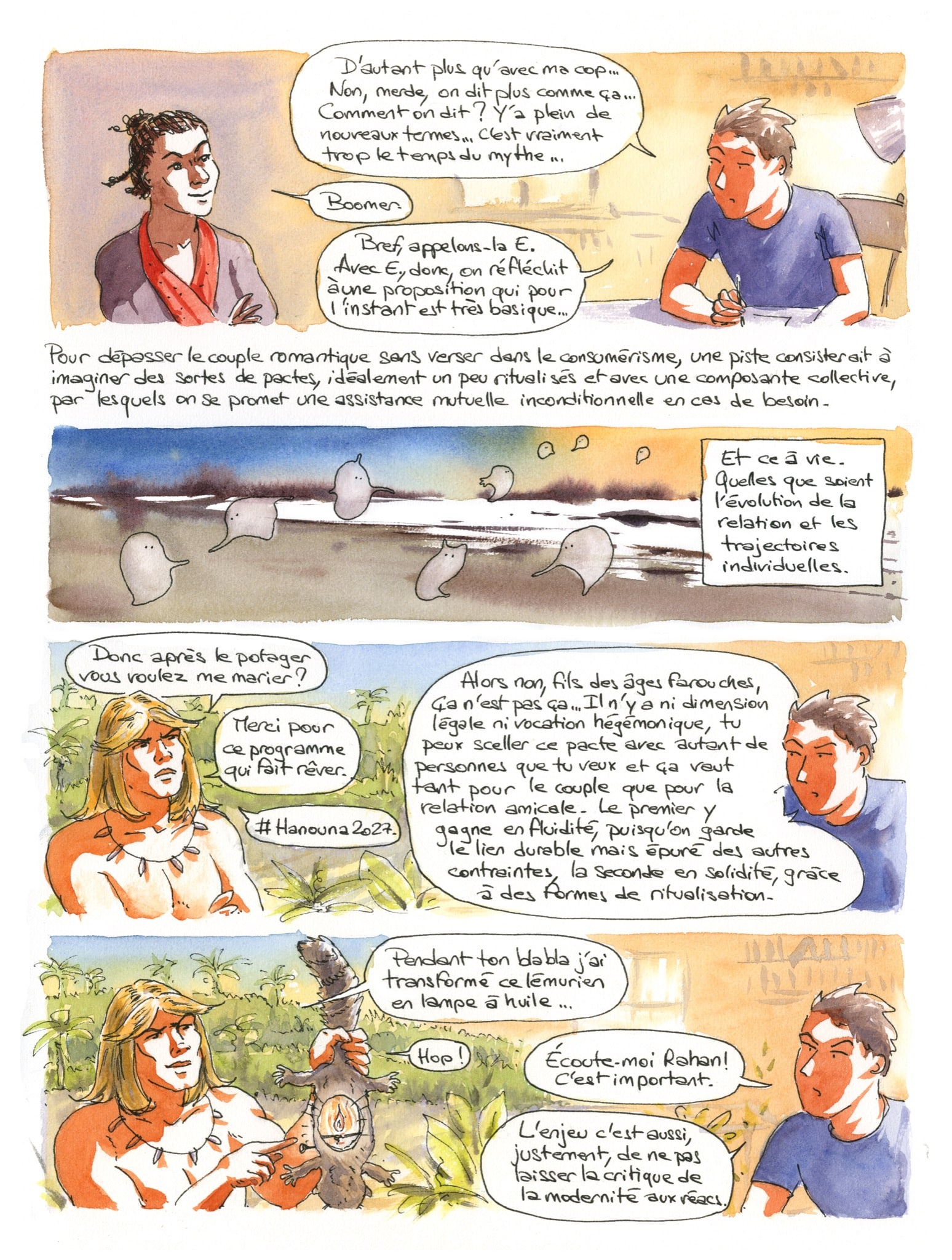

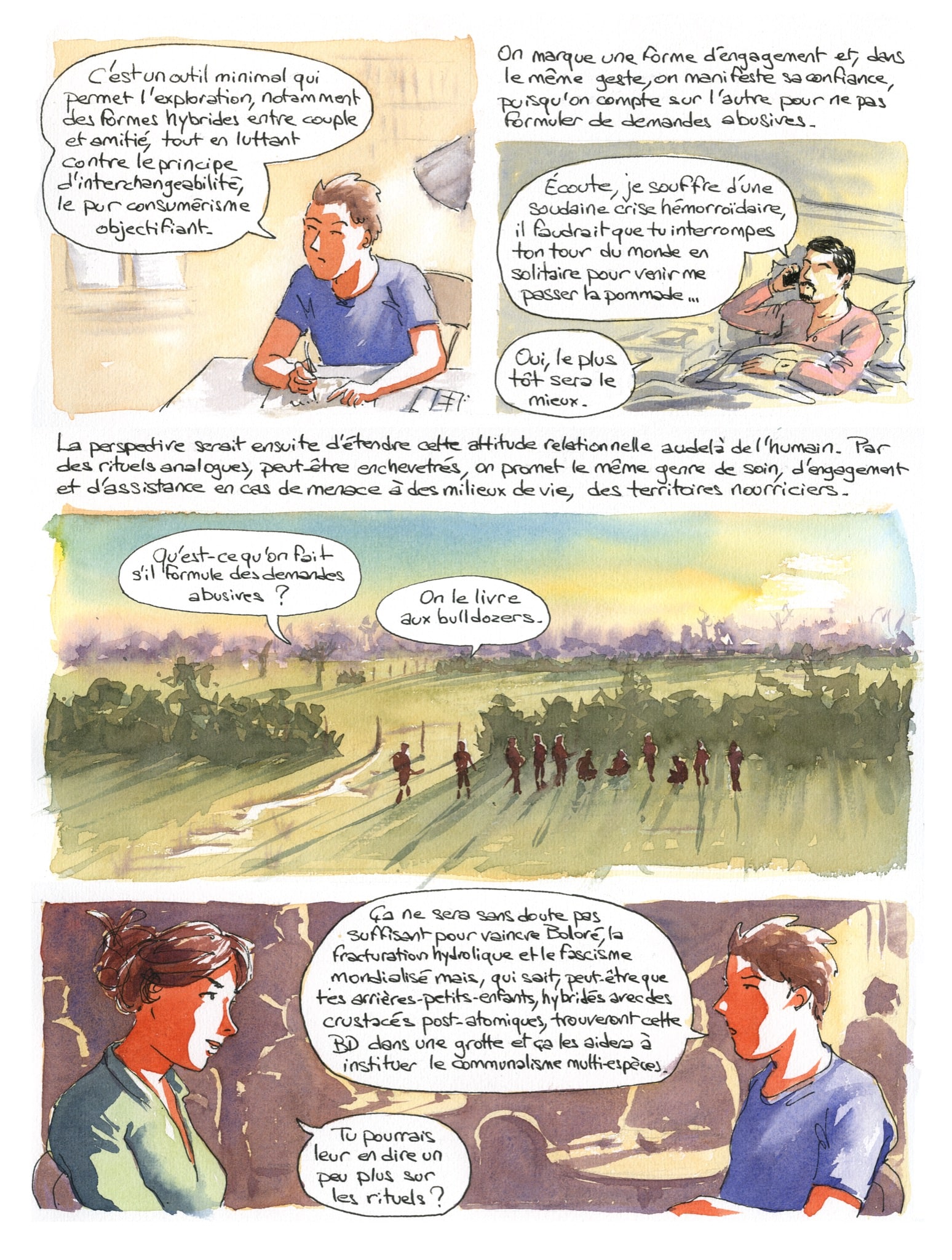

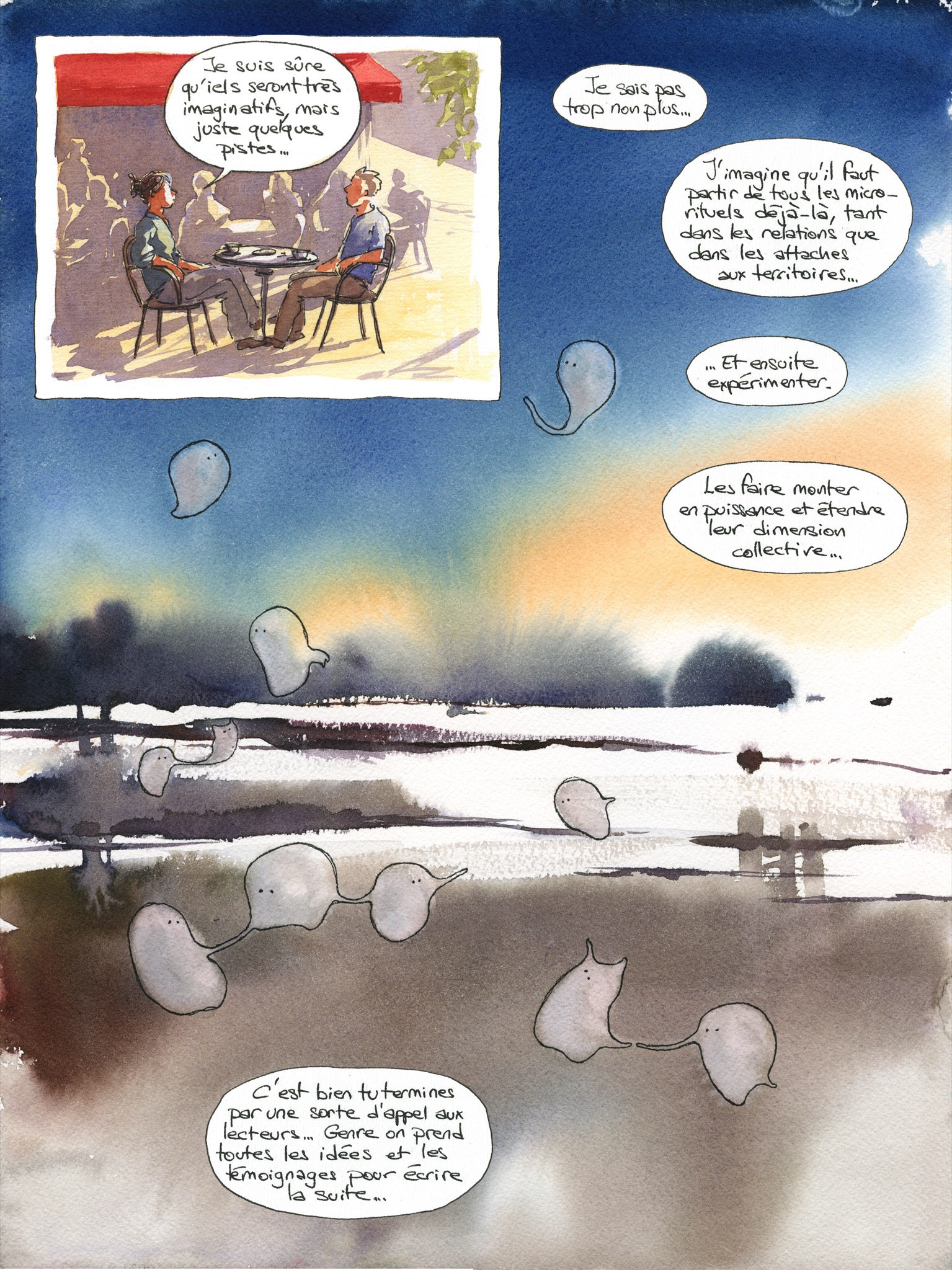

L’amour au temps du mythe

Alessandro Pignocchi

Pour les peuples animistes, le temps du mythe est cet âge initial où les êtres adoptent des formes distinctes et négocient le genre de relation qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Et si c’était pareil pour le couple ? Et si ça valait aussi pour l’engagement envers des ami·es ou un territoire ? Un strip d’Alessandro Pignocchi aussi beau que surprenant.

L’article L’amour au temps du mythe est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (2962 mots)

Temps de lecture : < 1 minute

Un nouveau strip d’Alessandro Pignocchi, à retrouver également sur son blog Puntish.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

À propos de nos amours Terrestres, lire aussi « Amour, nature et politique : la vie simple selon Edward Carpenter » de Cy Lecerf Maulpoix, janvier 2025.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article L’amour au temps du mythe est apparu en premier sur Terrestres.

27.05.2025 à 18:33

Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique

La rédaction de Terrestres

La rédaction de Terrestres vous partage ses coups de cœur du moment ! Au menu : la lecture des essais décoloniaux d'Ailton Krenak, le (re)visionnage d'un film sur la paysannerie en crise, une BD sur la pétro-masculinité toxique dans l'Alberta et une réflexion sur les récits de "l'effondrement" de Détroit.

L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (3784 mots)

Temps de lecture : 10 minutes

Essais · Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral · Ailton Krenak

Ailton Krenak, une voix majeure des peuples indigènes du Brésil, a sillonné la France il y a quelques semaines, pour la première fois, à l’occasion de la publication de deux de ses ouvrages par les éditions Dehors : Futur ancestral et Le Réveil des peuples de la Terre, qui font suite aux Idées pour retarder la fin du monde en 2020.

Il appartient à un territoire du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, où il a habité et grandi sur les rives d’un affluent du Watu, fleuve sacré et grand-père du peuple Krenak. Le Watu, nom krenak du Rio Dolce, a été profané et gravement pollué en 2015, suite à la rupture de deux barrages qui retenaient les boues toxiques d’extraction minière de la firme transnationale Vale. Un nouveau traumatisme pour ce peuple, qui s’ajoute à celui de la colonisation et des multiples exils forcés. Après l’expulsion des lieux de son enfance, Ailton Krenak s’est alphabétisé et s’est engagé pour la reconnaissance du droit des peuples indigènes à vivre sur leurs terres, avec leurs cultures et leurs cosmovisions.

Dans les années 1980, années du réveil, il œuvre en Acre avec Chico Mendes pour une Alliance des peuples de la forêt, réunissant des peuples autochtones, les seringueros, ouvriers agricoles venus du Nord-Est pour extraire le latex des hévéas, les ribeirinhos, qui vivent le long des rivières, et plus tard des communautés quilombolas, formées à l’origine par des esclaves qui fuyaient les plantations coloniales. Une « alliance affective » de communautés différentes, résultat d’affinités existentielles, qui au lieu des rivalités pour la propriété et l’échange, ont scellé des liens autour des usages de la forêt, d’un « corps-territoire » vivant au lieu d’une plateforme de ressources.

Cette expérience, qui le conduit à rédiger l’article de la Constitution brésilienne de 1988 pour la reconnaissance des droits des peuples indigènes, lui inspire l’idée de la Florestania, qu’on pourrait traduire maladroitement par « Citoyenneté de la forêt ». Une citoyenneté reconnue pour les peuples de la forêt, pour les marges et non plus seulement ceux des cités, devenues métropoles dévoreuses de la Terre. La Florestania repeuple les imaginaires et les ouvre à la forêt, chassée par la monoculture du « peuple-marchandise », selon les termes de son ami Davi Kopenawa, avec qui il a lutté contre les orpailleurs en territoire Yanomami.

Au lieu de brésilianiser les indigènes qui auraient été « découverts », Ailton Krenak propose ainsi d’indianiser les blancs venus occuper leurs territoires. C’est un renversement de perspective, une anthropologie inversée dirait Viveiros de Castro, qui a écrit la préface du Réveil des peuples de la Terre. Le temps est lui-même inversé dans un « futur ancestral », qui fait cohabiter des temporalités habitées, concrètes, enchevêtrées, au lieu du temps unidirectionnel, écrasant le passé pour se tourner vers un futur prévisible. Comment ces « spécialistes de la fin du monde », comme les appelle Viveiros de Castro, ont-ils survécu ? « Nous ne survivons pas à la fin du monde, c’est quelque chose du monde qui survit et nous survivons avec lui », écrit Krenak.

De ce travail historique et philosophique, traversé de cosmovisions plurielles et d’une poétique de la vie, je n’ai restitué ici que quelques fragments, qui disent à quel point ces livres sont une adresse importante au monde occidental et aux questions brûlantes qui nous traversent.

Geneviève Azam

► Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral, d’Ailton Krenak, Dehors, 2025

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Film · Petit paysan · Hubert Charuel

Voir (ou revoir) Petit paysan, sorti en salles en 2017, dans une actualité agricole tonitruante, entre des débats législatifs qui confirment la domination du modèle productiviste et un salon de l’agriculture qui se fait le théâtre du lynchage de la moindre perspective de transition écologique, ce film poignant nous plonge dans un univers tout en demi-teintes et révèle la beauté, la dureté et les paradoxes du monde agricole.

Pierre Chavanges a repris la ferme laitière de ses parents. Une mère envahissante, un père discrètement affectueux, une sœur vétérinaire, un vieux voisin légèrement sénile, la ferme, le troupeau, le jeune éleveur trime au milieu de cette petite communauté de destins entremêlés, à la fois solidaire et étouffante.

Le réalisateur, lui-même fils d’agriculteurs, dépeint avec finesse une sociabilité rurale faite de journées de travail immenses, d’amitiés tissées de longue date qui tiennent à quelques fils tendus entre une matinée de chasse et une soirée au bowling, d’amours naissant dans l’espace contraint du restaurant du village et des attentes familiales.

Le soir, Pierre s’abîme dans les méandres d’internet où il traque informations et témoignages concernant la fièvre hémorragique dorsale, une maladie qui affecte les troupeaux bovins. Au nom du principe de précaution, les autorités sanitaires ont ordre d’abattre l’ensemble du troupeau si une contamination se déclare.

Après l’avoir aidée au vêlage, Pierre s’inquiète de la faiblesse de sa vache Topaze. Sa sœur vétérinaire le rassure, il s’agit d’une simple mammite, mais l’angoisse du jeune éleveur est telle qu’elle décide d’avertir les services vétérinaires départementaux, comme pour le punir de sa paranoïa. La nuit suivante, l’état de Topaze s’aggrave et le diagnostic redouté se confirme. Si la DDPP découvre l’animal malade, c’est tout son troupeau qui est condamné. Un terrible engrenage se met alors en place.

« Et si je le dis, il se passe quoi ? Moi je sais rien faire d’autre. J’ai jamais rien su faire d’autre. »

Sans la moindre insistance didactique, le film révèle la complexité de la condition paysanne :

Complexité des relations entre les éleveurs et leurs animaux, à la fois outils de production, partenaires de travail et êtres sensibles avec lesquels on partage sa vie. « Tu as tué une vache » lui dit sa sœur. « J’ai sauvé les vingt-cinq autres » répond-il. La douceur des gestes de Pierre, la tendresse de la caméra qui semble caresser le flanc des vaches disent avec sensibilité l’attachement de l’éleveur à ses godelles.

Complexité des relations entre différents modèles agricoles. Avec ses trente vaches, la ferme de Pierre relève de la paysannerie. Et pourtant, chaque vache est taguée, ses variables consignées dans un « petit carnet » contrôlé mensuellement par la coopérative, tout est compté, contrôlé, testé. La petite exploitation familiale se trouve encastrée dans des logiques productives et sanitaires qu’on pourrait croire réservées à l’agriculture industrielle.

Complexité, enfin, de nos relations à l’alimentation et à la santé, alors que nous avons créé les conditions matérielles de la catastrophe permanente. Les épizooties ne sont que la phase aiguë d’un rapport pathologique au monde animal, notre promptitude à les gérer par le massacre de milliers d’animaux sains dévoilant une forme particulièrement scandaleuse et spectaculaire d’un déni plus profond de la vie et du droit animal.

Les images sont saisissantes, la musique hypnotique, l’angoisse et la maladie circulent de l’éleveur à ses vaches, nous infiltrent. Le film avance et le piège se referme. On ne sait plus trop qui veut sauver quoi. Ses bêtes, son boulot, Bignou le petit veau orphelin qu’on lave dans la baignoire et qui dort sur le canapé, sa vie…

C’est un film beau et triste comme une impasse, qui ne donne pas de réponse mais nous invite à poser quelques bonnes questions.

Virginie Maris

► Petit paysan de Hubert Charuel, Domino Films, 2017

Récit · La ville d’après. Détroit, une enquête narrative · Raphaëlle Guidée

Voilà un livre fort utile qui aurait sans doute évité certaines impasses à une partie de la collapsologie. En prenant pour objet la ville de Détroit, Raphaëlle Guidée, spécialiste de littérature comparée, démontre l’incroyable violence des catastrophes lentes. Plutôt que le spéculatif catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, l’autrice pratique un « catastrophisme empirique » : l’examen minutieux d’une « expérience historique de précarisation collective ».

La ville américaine est le berceau du fordisme. À la fin des années 1920, 100.000 ouvriers y travaillent ; en 1955, 2 millions d’habitant·es y vivent. En 2020, alors que la population américaine a doublé, la ville a perdu les deux tiers de ses habitants. Que s’est-il passé ?

Si le déclin de la ville commence lentement dès les années 1950, Détroit plonge avec la crise de 2008 et fait faillite en 2013. Maisons et immeubles sont abandonnés par milliers ; dans le sillage des habitant·es qui quittent la ville, on déménage même les morts des cimetières. À partir d’une grande variété de sources et d’angles d’analyse, l’autrice déplie toutes les étapes des différentes métamorphoses de la ville. Les inégalités sont immenses : les quartiers pauvres, très pollués et dont les services publics disparaissent, sont habités à 80% par des Noir·es, tandis que les riches banlieues alentours comptent moins de 2% d’Afro-américains.

Raphaëlle Guidée se tient à bonne distance critique des récits qui célèbrent naïvement le retour de la nature ou les utopies nées de la ruine, des discours catastrophistes et des thuriféraires d’un capitalisme toujours capable de renaître de ses cendres. Ces trois récits ont généralement en commun d’occulter les centaines de milliers d’habitant·es qui sont restés vivre à Détroit et leurs pratiques d’entraide, et de négliger le racisme environnemental et la ségrégation spatiale.

Une des villes les plus prospères du pays le plus riche du monde a effectivement connu un effondrement (ruine économique, défaillance des institutions politiques et des services publics, délabrement des infrastructures techniques). Pour autant, tout ne s’est pas effondré. Raphaëlle Guidée souligne l’ambivalence et les mille nuances de l’effondrement : des communautés se sont organisées pour faire face aux pénuries et des capitalistes opportunistes se sont enrichis. L’eau potable a manqué, mais des potagers ont permis d’accéder en partie à une auto-subsistance (sur des terres polluées).

Après d’autres, ce livre rappelle que le capitalisme échappe sans cesse aux verdicts que la grande colère des faits dresse pourtant contre lui. L’expérience de Détroit démontre que la survenue d’une catastrophe majeure du capitalisme n’altère pas la puissance du système qu’il l’a engendrée. Laissé à lui-même, l’effondrement exacerbe l’ensemble des maux et les concentrent sur les pauvres, spécialement les non-blancs. La suite du monde ne pourra être que le résultat d’une bifurcation provoquée activement par des individus reliés à des collectifs, veillant à stopper les acteurs et les logiques du désastre.

Quentin Hardy

► La ville d’après. Détroit, une enquête narrative de Raphaëlle Guidée, Flammarion, 2024

BD · Environnement toxique · Kate Beaton

Sans doute connaissez-vous cette BD, auquel cas vous avez peut-être dévoré ses 400 pages comme moi (et comme Barack Obama, qui en a fait l’un de ses livres préférés de l’année 2022). Kate Beaton, dessinatrice canadienne, y raconte comment, à 21 ans, elle a quitté son île de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse pour trouver un travail dans l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta alors en pleine explosion. Objectif : solder son prêt étudiant.

En 2005, le pétrole de l’ouest aspire une partie des habitant·es de l’est, qui se ruent vers cet eldorado noir à des milliers de kilomètres, faute de travail à la mine, à la mer ou à l’usine. Kate est donc loin d’être la seule. Mais sur place, elle est esseulée. Welcome to Fort McMurray, ambiance raffinerie, bulldozer et froid polaire. Pour Kate, c’est le début d’une rude période de deux années entre camps, dépôts d’outils et bureaux administratifs. Elle mettra longtemps avant d’en faire le récit.

En entamant le livre, je me suis souvenue des reportages qui, voilà plus de quinze ans, révélaient les ravages de l’extraction de sable bitumineux, ce « pire des pétroles » contre lequel les écologistes étaient vent debout. Voilà, pensais-je, l’« environnement toxique » du titre. Perdu : c’est d’un autre environnement toxique qu’il s’agit. De genre humain. Et surtout masculin.

50 hommes pour 1 femme, c’est le ratio qui prévaut dans cette industrie hors du « monde normal », qui semble transformer la plupart des mecs en lourdauds ou en agresseurs. D’emblée, Kate est l’objet d’un harcèlement constant, auquel elle résiste tout en l’analysant — ce qui est fait avec gravité, dérision et humour tout au long du livre. Que faire avec ces hommes ? Est-ce vraiment le site qui les rend ainsi ? Qu’en est-il du « monde normal » ? « J’essaie de me rappeler qu’il y a beaucoup d’hommes qui ne m’embêtent jamais », dit régulièrement la jeune Kate, réduite à relativiser.

Mais l’environnement naturel est bien là, lui aussi, qui apparaît au fil des pages à travers un renard à 3 pattes, des bisons ou cette plante de bureau qu’il est presque incongru de maintenir en vie « pendant qu’on tue tout le reste dehors ». Jusqu’à ces centaines de canards migrateurs morts de s’être posés dans un bassin de résidus puissamment toxique, et qui donnent son titre original à la BD — Ducks. La compagnie pétrolière avait oublié d’actionner les canons effaroucheurs.

Plus discret dans la BD, et pourtant central dans la réalité, ainsi qu’on le comprend dans la postface de l’ouvrage : le sort des communautés des Premières nations. Les industries pétrolières se sont non seulement installées sur leurs terres mais elles les cernent de leurs pollutions, les tuant lentement. Kate Beaton ne fait pas semblant d’avoir vu et su : bien que diplômée en anthropologie, ce n’est qu’en 2008 qu’elle découvre le témoignage poignant d’une membre de la communauté Cree. La même année, aux États-Unis, naissait le slogan Drill, baby, drill!… qu’on aurait préféré pouvoir oublier.

Emilie Letouzey

► Environnement toxique de Kate Beaton, Casterman, 2023

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Conseils #3 : Ailton Krenak, Petit paysan, Détroit et un environnement toxique est apparu en premier sur Terrestres.

02.05.2025 à 12:41

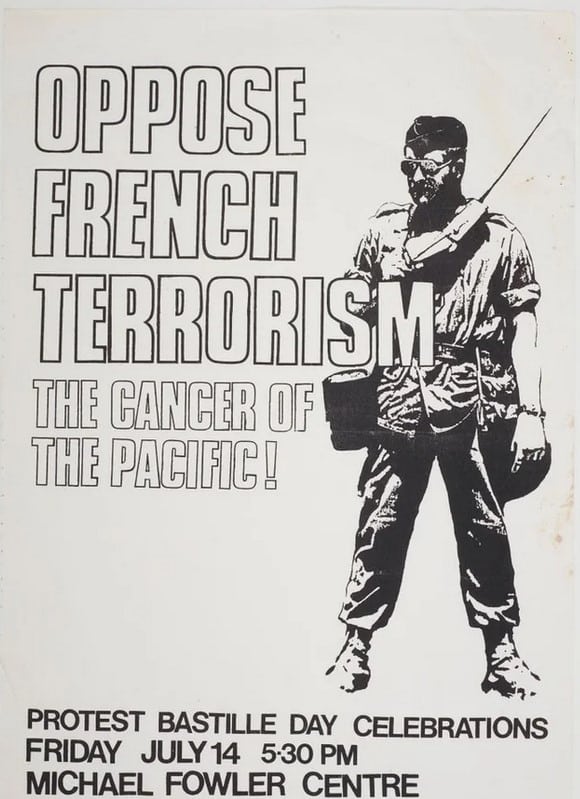

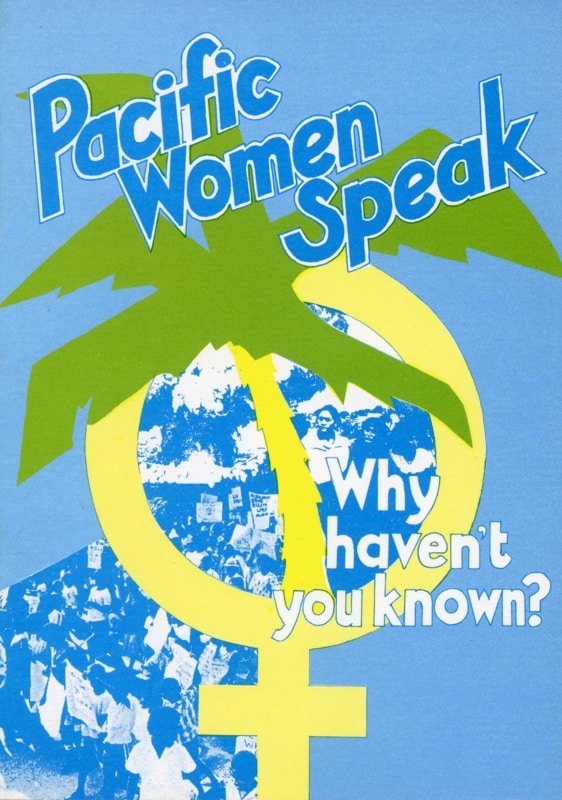

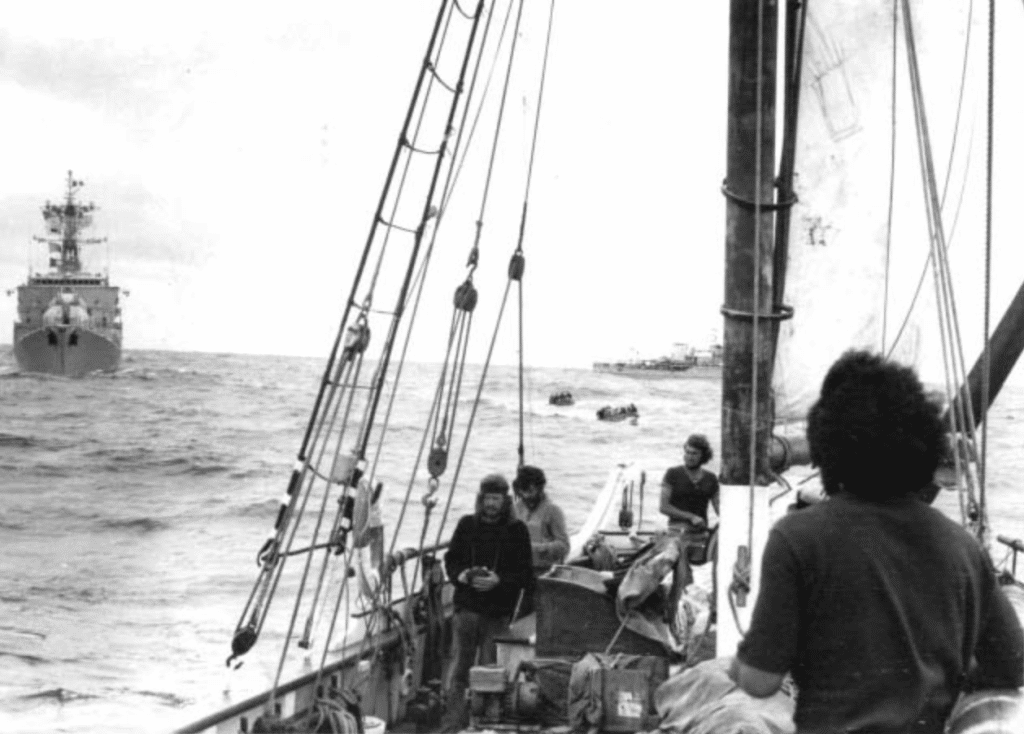

Comment et quoi « réparer » après le colonialisme nucléaire ?

Léna Silberzahn

Les conséquences des expérimentations nucléaires en Ma’ohi Nui (Polynésie) sont irréversibles : les terres, la mer et les vies sont contaminées à perpétuité. Il faut pourtant les assumer. Mais comment réparer l’irréparable ? En commençant par se tourner vers les luttes antinucléaires, anticoloniales et féministes, suggère Léna Silberzahn dans cet essai sur l’héritage du nucléaire.

L’article Comment et quoi « réparer » après le colonialisme nucléaire ? est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (14952 mots)

Temps de lecture : 32 minutes

Août 2021. « La France coloniale doit réparation aux Polynésien·nes et aux Algérien·nes ». Accrochée au tracteur, la banderole flotte au vent, prête à partir en manifestation avec nous. Plusieurs centaines de personnes participent à ces journées d’actions et d’ateliers « contre le nucléaire et son monde » à la gare de Luméville, un des sites principaux de lutte contre le projet d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Plus tôt dans la semaine, des militant·es décoloniales ont réalisé une fresque murale des atolls polynésiens et du désert algérien sur la façade du bâtiment principal, et écrit : « décolonisons les luttes anti-nuk ». Grâce à leur présence, la jonction entre luttes contre la domination coloniale et contre la poubelle nucléaire prend corps, et les questions de race sont enfin mises en avant lors d’un évènement antinucléaire meusien1.

J’assiste à certains de ces échanges, je répète et reprends ces phrases. Joie – de prendre enfin à bras le corps ces questions. Gratitude – pour les personnes qui donnent de leur énergie à ce travail important. Pourtant, quelques semaines plus tard, une fois les barnums démontés et de retour au quotidien parisien, je n’arrive pas à me défaire de l’impression désagréable d’avoir gesticulé dans le vide. « Lutter contre un système énergétique et militaire qui repose sur le secret, l’extractivisme, la contamination des terres du Sud global, et l’exploitation des sous-traitant·es nécessite d’élaborer une perspective anticoloniale, féministe, anti-autoritaire et anticapitaliste ». C’est comme si nous avions dit les bons mots, rappelé les bons faits, mais sans être réellement traversé·es par leurs implications, ni parvenir à les traduire en stratégies politiques.

La décolonisation n’est pas une métaphore2, rappellent justement Eve Tuck et K. Wayne Yang, et tout le monde à ces journées aurait approuvé. Certes, nous étions une vaste majorité de blanc·hes, mais personne à ce rassemblement à l’est de l’hexagone français ne pensait que la décolonisation ne puisse être réduite à une question de bonne posture (même très militante). C’est pourtant exactement ce à quoi j’avais eu l’impression de participer, malgré moi, en me contentant de saupoudrer quelques mots-clés ici et là, en dénonçant scrupuleusement les violences impériales dans nos manifestes, et en écrivant des mots certes nécessaires mais largement incantatoires sur des pancartes. Impression désagréable de reproduire cette fameuse « sympathie-sans-lien » entre hexagone et colonies départementalisées ou régionalisées (les « Outre-mer »), décrite par Malcom Ferdinand dans sa critique des mouvements écologistes hexagonaux, « où les soucis des autres là-bas sont admis sans pour autant en reconnaître les liens matériels, économiques et politiques3 ».

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Que mettre concrètement derrière des mots aussi immenses que « décoloniser » et « réparer », au-delà des postures et des bonnes étiquettes ? Et quels ponts construire entre luttes contre la poubelle nucléaire hexagonales et luttes de survivant·es irradiées par les expérimentations impériales de la France ? Lorsqu’on prend la mesure de l’insuffisance des politiques de reconnaissance actuelles (1), et face à l’ampleur dévastatrice du péril nucléaire, il peut être difficile de savoir par où commencer (2). Cependant, des luttes contemporaines et passées esquissent les fondements essentiels de la réparation : restituer, au-delà des simples chiffres et des indemnités individuelles (3), restaurer les terres, au-delà des seules existences humaines (4), reprendre ses déchets (5), reconnaître l’intégralité des faits (6), faire circuler les récits des survivantes (7), et construire des solidarités transnationales au-delà de l’État (8).

L’échec de la politique publique de reconnaissance et de réparation des conséquences des essais nucléaires

« Si vous me plantez un couteau dans le dos de 20 cm et que vous le retirez de 15 cm, il n’y a pas de progrès. Si vous le retirez complètement, ce n’est pas un progrès. Le progrès, c’est de guérir la blessure que le coup a causée. »

Malcom X

Entre 1960 et 1996, l’État Français a fait exploser plus de 200 bombes nucléaires à des fins expérimentales dans ses colonies. Lorsque la campagne d’essais algérienne prend fin après à la guerre d’indépendance4, et tandis que les États-Unis, l’URSS et le Royaume-Uni se sont engagés à arrêter les essais atmosphériques5, la France poursuit ses expérimentations en Ma’ohi Nui6, au-dessus des atolls de Moruroa et de Fangataufa, puis dans les sous-sols et sous les lagons des mêmes atolls.

Conséquences de ces 193 « essais » dans le Pacifique : des enfants mort-nés, des leucémies, lymphomes, cancers de la thyroïde, du poumon, du sein, et de l’estomac « inexpliqués », une nourriture impropre à la consommation sur des dizaines d’années7, et une partie de l’île de Moruroa qui menace de s’effondrer à cause de forages et de crevasses dans le basalte.

Aujourd’hui, la pression des associations et des lanceurs et lanceuses d’alerte fait craqueler cinquante ans de mensonges d’État au sujet de l’ampleur du dispositif d’expérimentation8. Grâce au bras de fer judiciaire mené par les associations comme Moruroa e tatou et celle des Vétérans des Essais Nucléaires (AVEN), des centaines de documents ont été déclassifiés ces vingt dernières années. Depuis la loi Morin de 2011, un Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) est censé indemniser les personnes ayant développé une des 23 maladies radio-induites reconnues.

En 2023, alors que 171 pays ont voté pour la résolution d’aide aux victimes intitulée « Le lourd héritage des armes nucléaires », seuls quatre l’ont rejetée : la Corée du Nord, la Russie, le Royaume-Uni et la France.

Tandis que son principal instigateur présente cette loi comme une « solution transparente, juste et rigoureuse pour que notre pays puisse tourner la page et être en paix avec lui-même9 », divers militant·es Maohi relèvent au contraire « l’échec de la politique publique de reconnaissance et de réparation des conséquences des essais nucléaires10 ». À titre comparatif, aux États-Unis, un tel dispositif existe depuis le Radiation Exposure Compensation Act de 1990 (RECA), qui reconnaît 29 maladies – même s’il demeure lui aussi largement insuffisant au regard des dommages subis11.

En 2023, alors que 171 pays ont voté pour la résolution d’aide aux victimes intitulée « Le lourd héritage des armes nucléaires », seuls quatre l’ont rejetée : la Corée du Nord, la Russie, le Royaume-Uni et la France. C’est d’ailleurs pour faire la lumière sur les réparations promises et le manque de volonté politique et scientifique qu’a été ouverte une commission d’enquête parlementaire (dont les auditions ont repris en janvier 2025). Force est de constater : les indemnités de la loi Morin ne sont pas à la hauteur des conséquences coloniales de l’atome en Ma’ohi nui. Mais quel dispositif le serait ?

« Réparer »

Dans le dictionnaire, le mot « réparation » renvoie au fait de « remettre en l’état initial, rétablir », « faire disparaître, corriger »12. Pris en ce sens, « réparer » les conséquences du nucléaire est évidemment impossible : le sol et les vies ont été contaminés pour des dizaines de milliers d’années – à des échelles si vastes et complexes que même les technologies les plus avancées ne peuvent les mesurer ou en prévoir les conséquences à long terme. Dans ces contextes, la notion même de « réparation » peut sonner comme une imposture solutionniste, à la manière du lexique désormais courant de l’« adaptation » et de la « résilience »13 qui exhortent les populations à vivre avec les catastrophes et leurs innombrables contaminations. Prétendre que la France puisse « réparer » quoi que ce soit après le colonialisme nucléaire, n’est-ce pas déjà contribuer à une forme de déni, motivé par la volonté de « tourner la page » et de « faire la paix avec nous-mêmes », pour reprendre les mots de Morin ?

De toute évidence, une discussion sérieuse sur la réparation commence par la reconnaissance de l’irréparable, c’est-à-dire l’impossibilité de « solutionner » ou de gérer le désastre nucléaire comme un simple paramètre de plus dans l’administration des choses. Parmi les principes fondamentaux de l’ONU concernant le droit à la réparation figure la garantie de non-répétition14 : réparer le passé, c’est déjà garantir que des faits similaires ne se produiront plus dans le futur. Considérant que l’industrie nucléaire, tant civile que militaire, repose sur une chaîne de production et de contaminations coloniales irréversibles, il est antithétique de proclamer une « paix » sans avoir préalablement procédé à une dénucléarisation et à une décolonisation totales des sociétés française et maohi. Ni déni, ni résignation : c’est dès lors le difficile pari affectif à relever quand on veut faire exister la possibilité d’une justice – forcément non idéale, lacunaire, et jamais achevée – après les violences.

« Réparer » les conséquences du nucléaire est évidemment impossible : le sol et les vies ont été contaminés pour des dizaines de milliers d’années.

Si en découvrant le corpus de la pensée écologique, l’écoféminisme a directement résonné en moi, c’est qu’il nourrit une attention particulière aux blessures, au passé et à l’inestimable, au-delà des illusions comptables de la compensation et du recouvrement. Les titres des recueils et articles écoféministes sont à cet égard sans appel : Healing the wounds15 (Guérir les blessures), Reweawing the world16 (Retisser la Terre)… à rebours des yeux rivés sur « la » catastrophe à venir et sa temporalité de l’urgence, les pensées de l’écologie issues des rangs féministes et décoloniaux ont ceci en commun de penser la question écologique d’emblée comme une question d’héritage et de guérison. Cela ne veut pas dire qu’elles sont obnubilées par le passé et une hypothétique restauration d’un état antérieur aux préjudices : elles participent plutôt d’une forme d’écologie post-apocalyptique17 en offrant un lieu à partir duquel nous pouvons nous regarder et agir sous un nouvel angle. Leurs présupposés : l’émancipation passe par une exhumation des expériences des violences et des moyens d’y résister. L’invisibilisation de ces violences et les fantasmes de table rase sont une impasse. La révolution est aussi une question de guérison, qui implique cet art complexe et paradoxal de faire exister les blessures tout en voulant faire disparaître leurs origines.

Nous ne sommes pas les premièr·es à nous interroger ainsi : les personnes et les luttes traversées par la question de comment réparer l’irréparable face à des injustices vécues et innommables, sont nombreuses. La confrontation au passé esclavagiste étatsunien, notamment, a posé de nombreux jalons concernant les pensées et pratiques de la restitution, de la mémoire, de la reconnaissance historique qu’exige la « réparation ». Que pouvons nous apprendre de luttes anticoloniales, qui, dans le Pacifique et ailleurs, mobilisent le terme de réparation pour avancer leur cause ?

Restituer (au-delà des procédures d’indemnisation individuelles)

La discussion autour des réparations a le mérite de mettre la restitution, et non la rétribution, au cœur des processus de justice. Mais le propre du fait nucléaire est de tuer, de contaminer, et de détruire irréversiblement – de rendre la restitution précisément impossible.

Dans un tel contexte, il est courant de conclure que la réparation implique d’établir des équivalences, notamment monétaires. La procédure d’indemnisation prévue par le CIVEN a le mérite d’exister, et remplit partiellement cette fonction. En ce qu’elle applique le « principe de présomption de causalité », elle représente certes une avancée majeure pour les associations de victimes : il « suffit » de remplir un certain nombre de conditions afin qu’un lien entre la maladie et les explosions soit admis, sans avoir à établir scientifiquement une causalité entre la pathologie et l’exposition aux radiations. On compte néanmoins 98% de refus dans la période 2011-2017, et seules 385 personnes ont été reconnues victimes (sur 1061 demandes reçues) après la réforme du comité sur la période 2018–2023. À titre indicatif, les modélisations récentes estiment qu’au moins 150 000 personnes seraient éligibles18… Quand on sait la difficulté de constituer un dossier (au vu des barrières linguistiques, géographiques ou encore administratives), et le découragement qui découle des nombreux refus dans les premières années, force est de constater qu’« inversion de la charge de la preuve » il n’y a pas vraiment eu.