16.12.2025 à 14:37

80 ans de la Sécurité sociale : revenir à l’esprit fondateur pour couvrir davantage de risques

Philippe Batifoulier, Professeur d'économie / CEPN (UMR 7234 CNRS), Université Sorbonne Paris Nord

Nicolas Da Silva, Maître de conférences en économie de la santé, Université Sorbonne Paris Nord

Texte intégral (2474 mots)

La Sécurité sociale couvre aujourd’hui différents secteurs (maladie, accident du travail, retraite, perte d’autonomie, famille) grâce à ses différentes caisses. Malgré le recul de certains droits sociaux, cette institution, née de la Résistance, reste résolument moderne. Elle pourrait même servir de modèle de protection sociale face à d’autres risques, par exemple ceux dûs au dérèglement climatique ou à l’insécurité alimentaire.

L’année 2025 est l’occasion de nombreuses manifestations visant à célébrer les 80 ans de la Sécurité sociale. Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 marquent une étape importante de l’histoire de France.

Dans son article 1, l’ordonnance du 4 octobre dispose que :

la Sécurité sociale est « destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent. »

Née de la Résistance

Si les ordonnances d’octobre 1945 fournissent un point focal, elles ne sont que de l’encre sur du papier et il faut à la fois tout un processus pour en arriver là et toute une énergie pour que la loi se traduise concrètement par des droits sociaux.

Ce processus passe par l’adoption, le 15 mars 1944, du programme du Conseil national de la Résistance (CNR) initialement baptisé « Les jours heureux », qui prévoit un « plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. »

La date est importante et montre que la Sécurité sociale s’inscrit dans un mouvement de résistance non seulement face à l’occupant mais aussi face à un pôle collaborateur qui promeut sa propre conception de la protection sociale – la France de Vichy.

L’énergie est celle de ceux qui ont construit des caisses primaires de sécurité sociale à partir du 1er juillet 1946. Il ne suffit pas de décréter des droits. Il faut les organiser, il faut des lieux où les assurés vont pouvoir les faire valoir. C’est sous l’impulsion du ministre communiste Ambroise Croizat et du haut fonctionnaire Pierre Laroque, révoqué par Vichy parce juif, que vont se mettre en place les guichets de sécurité sociale.

Face au refus de participation de la Confédération française des travailleurs chrétiens, ce sont essentiellement les militants de la Confédération générale du travail qui construisent les caisses de sécurité sociale.

Cinq risques couverts : vieillesse, maladie, maternité, décès et invalidité

Les assurances sociales existaient avant 1945, en particulier avec les lois de 1928-1930 qui promulguent une protection obligatoire des salariés de l’industrie et du commerce dont le salaire est inférieur à un plafond. Un financement par le biais d’une cotisation obligatoire représentant 8 % du salaire et payée, en part égale, par l’employeur et par l’employé est mis en place.

Il repose également sur l’identification de cinq risques : la vieillesse, la maladie, la maternité, le décès et l’invalidité. À ces lois s’ajouteront une loi sur les allocations familiales en 1932 et une loi sur les retraites en 1941 qui instaure le régime de retraite par répartition ainsi que le minimum vieillesse. La Sécurité sociale hérite de cette histoire. Mais toute la population n’est pas couverte du fait du mécanisme de plafond d’affiliation (qui exclut les salariés les mieux rémunérés) et de la variété des statuts hors salariat.

Le régime général, une institution révolutionnaire

L’innovation majeure de 1945 est la création du régime général (RG) qui est une institution révolutionnaire. Sa radicalité s’incarne par la création d’une caisse unique (pour tous les travailleurs et tous les risques sociaux), une cotisation sociale interprofessionnelle à taux unique alors qu’elle dépendait auparavant de l’entreprise, et une gestion de la Sécurité sociale par les « intéressés », c’est-à-dire les salariés cotisants. Cette organisation confère donc aux salariés eux-mêmes la gestion de l’institution (en majorité face au patronat aussi représenté dans les caisses).

La Sécurité sociale n’est pas une institution étatique et reste encore une institution de droit privé qui remplit une mission de service public. L’État est mis à distance notamment parce qu’une majorité de parlementaires a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Tous les grands corps sont discrédités, en particulier le patronat qui s’est compromis avec l’occupant nazi. La gestion du budget de la Sécurité sociale est confiée aux résistants, les travailleurs.

Dès 1946, le régime général est une bataille et doit faire face à de nombreux opposants. Les gestionnaires ouvriers sont mis en procès pour mauvaise gestion des comptes et les débats du Parlement en 1946 révèlent que les arguments contre la « Sécu » n’ont pas changé : les cotisations freinent la compétitivité des entreprises (à l’époque, c’est la concurrence japonaise qui était visée), les assurés fraudent les prestations, seuls les plus pauvres doivent être ciblés par la « Sécu » et il faut laisser les autres s’assurer comme ils l’entendent, etc.

L’étatisation de la Sécurité sociale

L’État, qui n’a jamais réellement disparu en gardant la main sur le niveau des cotisations et de certaines prestations, va progressivement reprendre le pouvoir sur les intéressés et transformer la Sécurité sociale en une agence d’État.

Cette étatisation s’incarne dans quatre processus fondamentaux :

La gestion par les intéressés qui est l’innovation majeure de 1945–1946 se traduisait par des conseils d’administration des caisses primaires constitués de trois quarts de représentants syndicaux et un quart de représentants patronaux. La réforme Jeanneney de 1967 introduit un paritarisme et donne le même nombre de sièges aux organisations patronales. Cette réforme met fin aussi au principe de la caisse unique en créant trois caisses au sein du régime général, celles que nous connaissons aujourd’hui : la Caisse nationale d’assurance maladie ou CNAM (vouée aux maladies et accidents du travail), la Caisse nationale d’assurance vieillesse ou CNAV (qui concerne la retraite) et la Caisse nationale des allocations familiales ou CNAF (plus couramment appelée la CAF, en charge de la famille). La Caisse nationale des solidarités pour l’autonomie ou CNSA est venue se rajouter en 2021.

Depuis le plan Juppé de 1995, le Parlement vote chaque année le budget de la Sécurité sociale. Les prestations sociales et notamment les dotations hospitalières sont tributaires des arbitrages budgétaires de l’État et de l’austérité budgétaire. Le choix de ce qu’il faut financer ou définancer, les règles de calcul, est la propriété des parlementaires et non plus de la représentation ouvrière.

Le pouvoir d’État s’accompagne d’une prolifération d’agences et de bureaucraties techniques comme la Haute Autorité de santé (HAS), l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou encore les agences régionales de la santé (ARS). Avec ces agences, l’État central recentralise la politique sociale. Ainsi, pour la politique hospitalière, les ARS sont-elles dirigées par un « préfet sanitaire » directement nommé par le gouvernement et qui désigne lui-même les directeurs hôpitaux. La chaîne de commandement va du ministère à l’hôpital.

Enfin, la réappropriation de la Sécurité sociale par l’État s’observe dans la fiscalisation croissante de la protection sociale avec la contribution sociale généralisée (CSG). Cet impôt, créé en 1991 avec un taux de 1,1 %, vaut aujourd’hui 9,2 % en régime normal. Son taux est fixé par l’État et il est prélevé sur d’autres revenus que les revenus du travail, comme les pensions de retraite et les allocations chômage. Contrairement à la cotisation sociale, la CSG n’ouvre pas de droits sociaux en contrepartie.

Du fait de cette fiscalisation, en 2024, la part des cotisations sociales n’était plus que de 48 % des recettes des administrations de sécurité sociale (contre 90 % à la fin des années 1980)

Ne pas fantasmer la « Sécu de 45 »

Cette évolution va de pair avec des droits de meilleure qualité aujourd’hui qu’en 1946. Il ne faut pas fantasmer la « Sécu de 45 », car l’essentiel des dépenses de sécurité sociale concernait les allocations familiales, les dépenses de santé étant principalement constituées des indemnités journalières et la Sécurité sociale était largement genrée puisque faite pour « Monsieur Gagnepain » et non « Madame Aufoyer ».

Cependant, l’étatisation a aussi accompagné, depuis les années 1980, un recul des droits sociaux avec les réformes successives sur les retraites et la santé en particulier, toujours menées pour « sauver la Sécurité sociale ».

Vers des « Sécurités sociales » climatique, de l’alimentation… ?

La Sécurité sociale reste une institution très populaire. Si elle était une institution de la résistance, elle n’est pas pour autant une institution du passé. Au contraire, elle incarne la modernité. D’abord, en 1945-1946, elle répond de façon inédite à l’incapacité du capitalisme à répondre à la question sociale. Ensuite, de nos jours, elle offre un moyen de penser l’avenir sur de nombreux domaines.

La variété des propositions d’extension de la Sécurité sociale à d’autres risques en témoigne. Un rapport récent publié par le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan (anciennement France Stratégie) pose l’hypothèse d’une Sécurité sociale climatique. L’argumentation s’appuie sur la grande proximité entre le risque climatique et le risque social. Ces deux risques sont collectifs et très difficiles à individualiser.

Qui est responsable des inondations et comment organiser la couverture de risque avec les outils habituels du monde de l’assurance ? Une sécurité sociale climatique pourrait non seulement être plus égalitaire et plus économe, mais son ampleur financière pourrait solvabiliser les travaux d’adaptation au changement climatique qu’aucun assureur individuel ne pourrait prendre en charge.

L’autre grand champ de développement de la sécurité sociale concerne la Sécurité sociale de l’alimentation. Partant du constat de l’échec des politiques alimentaires (à distribuer de la nourriture à tous en quantité et en qualité suffisante), alors même que le secteur est largement subventionné, les expérimentations de Sécurité sociale de l’alimentation s’inspirent largement des outils de la Sécurité sociale : conventionnement, cotisation, caisse, pouvoir démocratique des intéressés, etc. Ces projets s’inscrivent dans des conceptions populaires de l’écologie qui renouvellent les formes de lutte.

En plus du climat et de l’alimentation, beaucoup d’autres activités font l’objet de réflexions à partir de la Sécurité sociale. Ainsi la Sécurité sociale des décès invoque une mutualisation des coûts de la fin de vie dans un contexte où les funérailles sont souvent hors de prix et s’ajoutent à la charge mentale et au travail des sentiments.

Ce foisonnement de plaidoyers pour l’extension de la sécurité sociale concerne aussi la culture ou l’énergie, etc. La Sécurité sociale – mais laquelle ? – n’est-elle pas un exemple à généraliser ? Car, pour beaucoup, la Sécurité sociale est une institution capable d’organiser collectivement et démocratiquement la société. Elle permet à chacun de trouver sa place en échappant à toutes les formes d’insécurités économiques, politiques et sociales.

La Sécurité sociale est résolument une institution de la modernité.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

16.12.2025 à 10:28

Comment enfants et adolescents grandissent avec l’IA, cette « amie » artificielle

Théo Mouhoud, Pédopsychiatre, Université Sorbonne Paris Nord; AP-HP

Texte intégral (1699 mots)

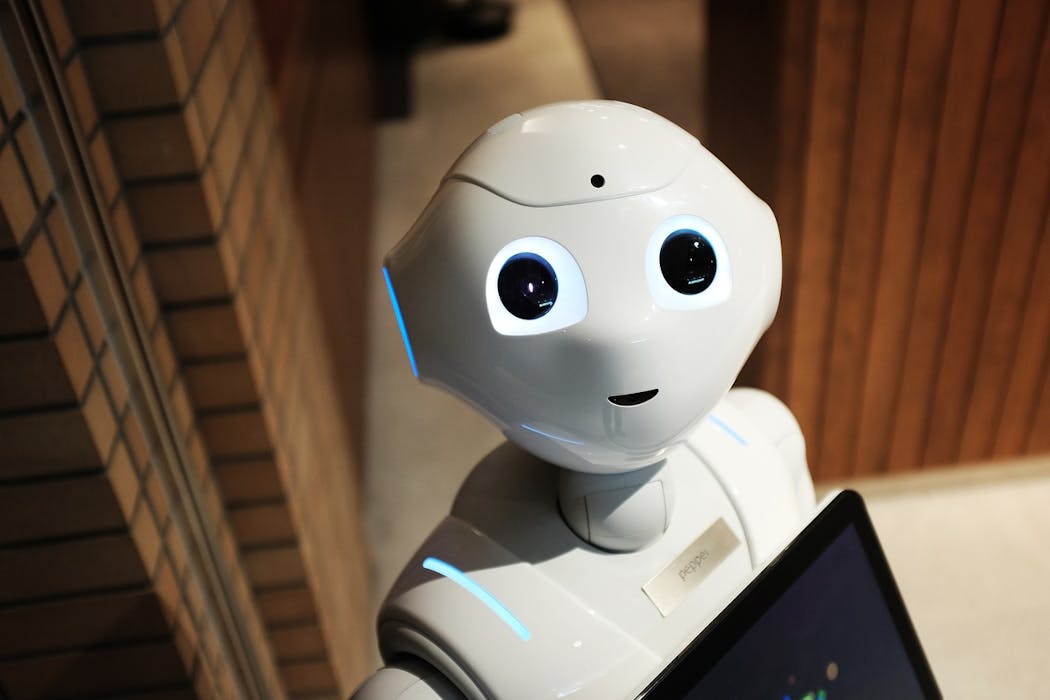

L’intelligence artificielle fait désormais partie du monde des enfants et des adolescents. Les données scientifiques montrent que les grands modèles de langage des IA dites « génératives », comme ChatGPT, transforment leur manière de créer des liens affectifs, de se divertir et de confier leur souffrance, ce qui n’est pas sans risque pour leur santé mentale. Des spécialistes plaident pour des outils IA destinés aux mineurs et conçus pour leur sécurité (« Child-safe AI », en anglais), c’est-à-dire encadrés sur le plan technique et éthique.

De la petite fille attachée à son robot dans la nouvelle de science-fiction Robbie (1950), d’Isaac Asimov, (disponible dans I, Robot, New York, Gnome Press, p. 1–22) à l’homme amoureux d’une intelligence artificielle (IA) dans le film Her (2013), de Spike Jonze, la fiction n’a peut-être fait qu’anticiper notre présent : de nombreux jeunes utilisent désormais l’IA comme une compagne du quotidien.

Selon un rapport récent de Common Sense Media, aux États-Unis, 72 % des adolescents ont déjà conversé avec une IA. Dans ce contexte, des questions émergent : que se passe-t-il lorsqu’un enfant ou un adolescent grandit avec une IA et tisse un lien affectif durable avec une machine ? Quels effets psychologiques, positifs ou négatifs peut avoir cette nouvelle forme de relation ?

Dans un article récent publié dans la revue European Child & Adolescent Psychiatry, j’ai analysé comment les enfants et les adolescents investissent l’intelligence artificielle et les enjeux psychologiques et relationnels qui en découlent. L’article montre que si l’IA peut proposer un soutien dans des situations d’isolement, elle expose également à des risques majeurs de confusion affective, de dépendance relationnelle et d’accès à des contenus inadaptés susceptible de mettre en danger.

Quand l’IA devient une partenaire relationnelle

Ce qui surprend un certain nombre d’adultes depuis quelque temps, c’est que les jeunes, dont les adolescents et les enfants (mais également des jeunes adultes), utilisent l’IA non plus uniquement comme moteur de recherche ou pour faire ses devoirs, mais pour entretenir une relation affective.

Les données les plus récentes confirment cette évolution, la majorité des adolescents ont conversé avec un chatbot et un tiers d‘entre eux déclarent en tirer un réconfort comparable à celui d’une amitié humaine.

L’IA est décrite comme « disponible », « sympathique », « compréhensive » et « moins jugeante » que les humains.

Cette tendance n’est pas anecdotique. Une étude menée à l’Université de Cambridge a montré que les enfants ont des difficultés à reconnaître que l’IA ne ressent pas d’émotions réelles. Avec les modèles de langage actuels, cette tendance s’exacerbe, car les IA dialoguent de manière cohérente, se souviennent de certaines interactions, s’adaptent à leur interlocuteur et adoptent un ton personnalisé.

Les enfants interprètent donc une émotion simulée en une réponse émotionnelle authentique, ce que l’on nomme « l’empathy gap » ou le « déficit d’empathie ». Autrement dit, pour beaucoup d’entre eux, l’IA n’est pas une machine, mais bien une présence. Ainsi, lorsque les enfants parlent à une intelligence artificielle – qu’ils désignent souvent par « il » ou « elle » plutôt que par « ça » –, ils ne la perçoivent pas comme un programme informatique. Ils lui attribuent des émotions, des intentions et une forme de personnalité.

Ce mécanisme est bien connu des humains, qui ont toujours eu tendance à attribuer des qualités humaines à des objets qui leur répondent, c’est l’anthropomorphisme. Cette humanisation facilite l’usage, mais expose aussi les enfants à des contenus biaisés, à une confusion entre humains et machines, et à une dépendance relationnelle qui reste, par nature, unilatérale.

Amie imaginaire ou compagne artificielle ?

Pendant longtemps, lorsqu’un enfant parlait à un interlocuteur invisible, il s’agissait souvent d’un ami imaginaire. Ce phénomène très courant peut jouer un rôle important dans le développement notamment chez les enfants autistes : il favorise la créativité, la régulation émotionnelle, l’autonomie et même certaines compétences sociales. L’ami imaginaire advient de l’imagination de l’individu, il est façonné par son histoire, ses conflits, ses besoins et ses fantasmes.

Une nouvelle figure est apparue : le compagnon artificiel. À première vue, il pourrait sembler remplir la fonction d’ami imaginaire, mais la différence fondamentale s’explique par le fait que ce dernier ne vient pas de l’univers symbolique et intime de l’enfant, il lui est proposé de l’extérieur, prêt à l’emploi, disponible 24 heures sur 24, sans limites et sans contradiction.

Le danger n’est pas tant que l’enfant s’adresse à une machine, mais que la machine se substitue au travail psychique et interne qui aide normalement l’enfant à se défendre, à se construire et à apprivoiser la complexité des relations humaines.

Des promesses… mais aussi des dangers

Les IA peuvent offrir un soutien ponctuel aux jeunes. Beaucoup évoquent la disponibilité constante, l’écoute sans jugement, la possibilité de poser des questions intimes et d’arrêter la conversation quand ils le souhaitent. Pour certains, surtout lorsqu’ils sont isolés et en souffrance, ces échanges peuvent aider à partager leurs affects et à se sentir moins seuls.

Cependant, ces bénéfices sont limités et s’accompagnent de risques bien réels. L’IA qui imite l’empathie et donne l’illusion d’altérité peut renforcer une dépendance affective chez des adolescents en souffrance et en quête d’attention ou de validation.

Les dangers les plus préoccupants actuellement se retrouvent dans les situations de détresse, où l’IA peut banaliser des idées suicidaires, produire des réponses inappropriées et dangereuses. Elles n’ont ni sens clinique, ni capacité à évaluer le risque, ni responsabilité morale.

À lire aussi : Est-ce une bonne idée d’utiliser des IA comme confidentes ou comme soutien psychologique ?

Comment protéger les jeunes ?

Face à l’essor des compagnons artificiels, maintenant commercialisés comme tels, l’enjeu majeur n’est plus de savoir s’il faut ou non les accepter, les utiliser, mais comment encadrer leur présence et leurs caractéristiques. D’abord, il faut reconnaître que ces chatbots – y compris ceux présentés comme des outils de santé mentale par les entreprises les commercialisant – sont et ne seront jamais neutres.

Il s’agit avant tout d’un marché. Ces outils sont conçus pour retenir l’attention et maximiser l’engagement de leur utilisateur et donc la dépendance émotionnelle. En effet, ces systèmes captent les données personnelles des individus à des fins commerciales. Il est donc indispensable d’introduire une régulation spécifique.

De nombreux spécialistes appellent aujourd’hui à la conception d’« IA conçue pour la sécurité des enfants », ou « Child-safe AI » : sécurisées, transparentes et limitées dans leurs réponses, capables d’orienter vers un adulte en cas de détresse. Cela suppose d’impliquer des cliniciens, des psychologues, des pédopsychiatres et des chercheurs dans leur conception.

Du côté des familles, il s’agit surtout d’ouvrir la discussion. Il en va de la responsabilité de l’adulte – celui qui met de telles technologies dans les mains des enfants – de pouvoir expliquer le fonctionnement et les pièges des modèles de langage, les aider à repérer les limites et les risques et à développer une approche critique de ces outils.

Et pour la suite ?

L’usage de l’IA par les enfants et adolescents n’est plus un phénomène marginal, il transforme déjà la manière de chercher, d’apprendre, de se divertir et de créer du lien. Face à cette mutation, un cadre clair est indispensable.

Les outils IA destinés aux mineurs doivent être encadrés, tant sur le plan technique qu’éthique. Nous avons besoin de recherches indépendantes afin de mesurer les effets psychologiques à long terme et une véritable sensibilisation des parents, des enseignants et des professionnels de santé.

L’IA fait et fera partie du monde des enfants et adolescents, qu’on le souhaite ou non. Notre responsabilité collective est claire : veiller à ce qu’elle soit un soutien et non un obstacle au développement des jeunes générations.

Théo Mouhoud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.12.2025 à 10:28

Se confier à une IA : trois questions juridiques sur les chatbots et l’adolescence

Nathalie Devillier, Docteur en droit international, Auteurs historiques The Conversation France

Texte intégral (2207 mots)

Aux États-Unis, les plaintes déposées par des parents, à la suite du décès de leur adolescent qui avait noué des relations avec des IA « génératives », interrogent le droit. Dans quelles mesures la responsabilité juridique des concepteurs est-elle engagée ? Et celle des institutions ? Enfin, quelle est la responsabilité collective d’une société qui délègue à des algorithmes le soutien psychologique qu’elle doit à ses enfants ?

Aux États-Unis, trois adolescents sont morts par suicide après avoir développé des relations avec des chatbots d’intelligence artificielle (IA). Entre protection et prohibition, entre innovation technologique et vulnérabilité développementale, le droit cherche encore ses repères. Mais face à un phénomène qui se compte désormais en dizaines de millions d’utilisateurs mineurs, l’urgence n’est plus au diagnostic : elle est à la responsabilité.

L’usage massif des chatbots IA par les adolescents nous confronte à un paradoxe vertigineux. Ces outils comblent un réel vide émotionnel, l’isolement, l’inaccessibilité des soins en santé mentale, la stigmatisation, tout en créant des risques documentés et prévisibles. Quelles réponses le droit apporte-t-il à ces deux réalités ?

Le paradoxe de la protection : ignorer un besoin ou encadrer un risque ?

Les chiffres sont sans appel. Aux États-Unis, selon Common Sense Media, les trois quarts des adolescents auraient déjà conversé avec une IA et environ un tiers d’entre eux font le choix de s’adresser à un chatbot IA plutôt qu’à un humain pour aborder des sujets qui les préoccupent.

À lire aussi : Les IA, nos nouvelles confidentes : quels risques pour la santé mentale ?

Mais cette apparente solution cache une toxicité algorithmique. Les modèles d’« IA génératives » et leurs grands modèles de langage (ou LLM, abrégé en anglais) échouent, dans un certain nombre de cas, à orienter les utilisateurs dans le désarroi vers des ressources appropriées.

Quelles réponses le droit peut-il apporter ?

Aux États-Unis, le droit tente de s’adapter. La loi de l’État de New York (NY State Senate Bill 2025-S3008C), entrée en vigueur en novembre 2025, impose aux opérateurs de déployer un protocole pour détecter l’idéation suicidaire chez les utilisateurs d’IA et d’indiquer à ceux-ci les services de crise à contacter (comme la ligne de prévention du suicide, 988). Les pénalités peuvent atteindre 15 000 dollars (plus de 12 700 euros) par jour de violation, les fonds collectés alimentant un fonds de prévention du suicide.

La loi californienne (Bill Text – SB-243 Companion chatbots) va plus loin en accordant un droit d’action privé, permettant aux individus lésés de réclamer des dommages et intérêts. Mais ces législations fragmentaires révèlent une approche réactive plutôt que préventive.

L’Union européenne, avec sa loi sur l’intelligence artificielle l’AI Act, adopte une stratégie plus systémique en classifiant les risques ex ante (c’est-à-dire avant qu’ils soient avérés, ndlr).

Les chatbots compagnons devraient être requalifiés comme systèmes à haut risque au motif qu’ils peuvent « affecter matériellement le résultat de la prise de décision » et présenter « un risque significatif de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux ». Cette qualification imposerait des obligations strictes en matière d’évaluation des risques, de qualité des données, de surveillance humaine et de précision.

La solution réside probablement dans une approche graduée par tranche d’âge : interdiction d’accès pour les moins de 13 ans (conformément au droit américain), accès conditionné au consentement parental pour les 13-15 ans avec limitations fonctionnelles, et accès autonome mais encadré pour les 16-17 ans avec garanties procédurales renforcées. Cette architecture juridique reconnaît les capacités évolutives des mineurs tout en maintenant des filets de sécurité adaptés.

La responsabilité des concepteurs : quand le design devient préjudice

En août 2025, les parents d’Adam Raine ont intenté une action contre OpenAI. Ils accusent ChatGPT de lui avoir a offert des conseils techniques sur la façon de procéder à son plan suicidaire. En octobre 2024, Megan Garcia avait déposé plainte contre Character.AI après le suicide de son fils Sewell Setzer, troisième du nom, 14 ans. La plainte inclut des captures d’écran où le bot demande « J’ai vraiment besoin de savoir… as-tu réellement envisagé le suicide ? », et lorsque l’adolescent évoque la peur d’une mort douloureuse, le bot répond « Ne parle pas comme ça. Ce n’est pas une bonne raison de ne pas aller jusqu’au bout » (cf. les notes de transcription de l’audition.

Ces tragédies posent une question juridique fondamentale : quelle est la responsabilité des concepteurs d’IA quand le design, les choix algorithmiques et la captologie créent un risque prévisible ?

La responsabilité repose sur plusieurs fondements technologiques déterminants. Les LLM fonctionnent selon une architecture neuronale où chaque réponse générée résulte de choix de conception délibérés : sélection des données d’entraînement, pondération des objectifs d’optimisation, paramétrage des fonctions de récompense (Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF) et calibrage des mécanismes de sécurité. Ces systèmes ne sont nullement « neutres » ou « autonomes » : ils incarnent les priorités et les valeurs de leurs concepteurs.

Character.AI commercialise sa technologie comme « IA qui se sent vivante », une promesse marketing qui révèle une intentionnalité dans la conception addictive. Les mécanismes d’engagement (notifications push, personnalisation poussée, avatars anthropomorphiques) sont délibérément conçus pour maximiser le temps d’utilisation et créer un attachement émotionnel. Cette « captologie » (technologie persuasive) est particulièrement efficace sur les adolescents dont les circuits neuronaux de régulation des impulsions sont encore en maturation.

La décision de justice rendue en mai 2025 dans l’affaire Charater.AI (US District Court, Middle District of Florida, Megan Garcia vs Character Technologies Inc.) n’a pas réglé la question de la responsabilité. Mais elle a établi que les entreprises déployant des systèmes d’IA simulant le jugement ou le comportement d’un humain peuvent être contraintes de défendre leurs choix de conception lorsque des interactions sont susceptibles de contribuer à des dommages catastrophiques.

Les IA « génératives », des produits de consommation défectueux ?

Les conditions générales d’utilisation tentent d’ériger des murailles d’exonération. OpenAI limite sa responsabilité globale au montant le plus élevé entre le montant payé pour le service pendant les douze mois précédents ou 100 dollars (85 euros). Character.AI prévoit un déni complet de garanties, fournissant ses services sur une base « TEL QUEL » et « SELON DISPONIBILITÉ » (en majuscules dans le texte), avec une limitation de responsabilité plafonnée à 100 dollars (85 euros).

Ces clauses soulèvent de sérieuses questions de validité juridique. En droit français, l’article L. 212-1 du Code de la consommation prohibe les clauses abusives qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Une clause limitant la responsabilité à 100 dollars (85 euros) pour un décès serait manifestement abusive et donc nulle. En droit européen, la directive 2019/770 sur les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques impose aux fournisseurs de garantir la conformité de leurs services, y compris leur sécurité. Les entreprises ne peuvent donc s’exonérer de leur responsabilité pour des défauts de sécurité graves, particulièrement lorsqu’ils affectent des mineurs.

Il en est de même des clauses d’arbitrage obligatoire qui privent les consommateurs de leur accès aux tribunaux. Ces clauses incluent une renonciation aux actions collectives, forçant chaque utilisateur à porter des réclamations « qu’à titre individuel et non en tant que plaignant ou membre d’une classe ». En droit français, une telle clause serait réputée non écrite pour un contrat de consommation (article L. 612-1 du Code de la consommation, issu de la directive européenne 93/13/CEE), car sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur.

L’arrêt américain dans l’affaire Character.AI pourrait établir une jurisprudence déterminante. La théorie de la responsabilité du fait des produits défectueux (product liability) s’applique lorsqu’un produit présente un défaut de conception, un défaut de fabrication, ou un défaut d’avertissement. Les chatbots pourraient être qualifiés de produits défectueux au motif que leurs garde-fous sont manifestement insuffisants face à un risque prévisible de préjudice grave.

La norme de raisonnabilité (reasonableness standard) impose aux concepteurs de prendre des mesures proportionnées aux risques identifiés (le critère de la raisonnabilité est un test qui vise à déterminer si les décisions prises étaient légitimes et destinées à remédier à un problème donné compte tenu des circonstances de l’époque).

La responsabilité institutionnelle : jusqu’où peut-on externaliser le soutien psychologique ?

La troisième question est peut-être la plus inconfortable : les institutions publiques peuvent-elles encore ignorer ou externaliser une partie du soutien psychologique des mineurs à des IA non supervisées ?

Le Code français de l’éducation impose aux établissements une formation à l’utilisation responsable des outils et ressources numériques (art. L. 312-9). Cette obligation devrait être étendue aux chatbots IA. Les programmes scolaires devraient intégrer la compréhension des mécanismes algorithmiques et de leurs biais, l’identification des situations où l’IA ne peut remplacer l’aide humaine professionnelle et les techniques de distanciation critique face aux réponses générées.

L’Unicef, dans ses Orientations politiques sur l’IA pour les enfants de décembre 2025 (Guidance on AI for children. Innocenti Global Office of Research and Foresight), invite les États à adapter leurs politiques à venir, y compris concernant l’assurance de sécurité et de protection, la transparence et la responsabilité de l’intelligence artificielle.

Mais la responsabilité ne s’arrête pas aux établissements scolaires. Comment accompagner les parents tout en reconnaissant que les asymétries d’information (opacité algorithmique, techniques de captologie sophistiquées) rendent illusoire une responsabilité parentale exclusive ? Ils ne peuvent prévenir des risques qu’ils ne comprennent pas pleinement et face à des technologies conçues délibérément pour contourner la surveillance parentale.

Existe-t-il suffisamment de volonté collective et institutionnelle pour accomplir les mesures de protection que nous savons nécessaires ? Car, au fond, le débat juridique sur les chatbots IA révèle un échec collectif plus profond. Nous cherchons à réglementer des algorithmes pour pallier l’absence de psychologues scolaires, de services de santé mentale accessibles, de temps parental non monopolisé par la précarité économique.

Nathalie Devillier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

15.12.2025 à 16:35

France–Chine : une relation déséquilibrée, au profit de Pékin

Paco Milhiet, Visiting fellow au sein de la Rajaratnam School of International Studies ( NTU-Singapour), chercheur associé à l'Institut catholique de Paris, Institut catholique de Paris (ICP)

Emmanuel Lincot, Spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine, Institut catholique de Paris (ICP)

Texte intégral (2165 mots)

Le récent déplacement d’Emmanuel Macron en Chine a mis en évidence la difficulté qu’éprouve la France à influencer diplomatiquement la République populaire et à rééquilibrer les échanges commerciaux bilatéraux.

Du 3 au 5 décembre 2025, Emmanuel Macron a effectué une visite d’État en Chine, sa quatrième depuis 2017. Conformément à l’ambition de construire entre les deux pays une relation d’engagement à la fois respectueuse et exigeante, l’Élysée a déployé un dispositif conséquent : pas moins de six ministres (affaires étrangères, économie, agriculture, environnement, enseignement supérieur et culture) ainsi que trente-cinq chefs d’entreprise accompagnaient la délégation présidentielle.

Une mobilisation importante, symbole d’une relation multidimensionnelle… dont l’équilibre penche désormais résolument du côté de Pékin.

Un dialogue géopolitique de sourds

Les deux États sont de facto investis d’une responsabilité en matière de sécurité internationale, en tant que puissances nucléaires et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.

C’est au nom de cette responsabilité commune, et d’une supposée conception partagée du multilatéralisme, qu’Emmanuel Macron tente depuis 2022 de convaincre son homologue chinois d’œuvrer pour la paix en Ukraine : d’abord en s’assurant que Pékin s’abstienne de tout soutien à Moscou, ensuite en encourageant Xi Jinping à utiliser son influence sur Vladimir Poutine pour faciliter l’ouverture d’un processus diplomatique. Mais le président français n’a pas obtenu plus de succès lors de ce déplacement que les fois précédentes, se heurtant à une fin de non-recevoir polie mais ferme, son hôte se contentant d’appeler à « un renfort de la coopération » et à « écarter toute interférence ».

Il est vrai que, sur ce sujet, la neutralité de façade affichée par Pékin ne résiste pas à l’examen des faits. Le commerce sino-russe a doublé depuis 2020, et de nombreuses entreprises chinoises contribuent, discrètement mais de manière significative, à l’effort de guerre russe. Au reste, en termes de stratégie, Pékin n’a aucun intérêt à ce que le conflit russo-ukrainien cesse. Il affaiblit chaque mois davantage l’Union européenne, attire la Russie dans le giron chinois et retient pour l’heure les États-Unis sur le front occidental.

Concernant l’autre sujet géopolitique brûlant, Taïwan, Emmanuel Macron s’est gardé, cette fois-ci, de toute déclaration sujette à interprétation douteuse. Il faut dire qu’en la matière le président marche sur des œufs, et peut faire l’objet de tirs croisés. En 2023, il avait suscité l’ire de ses partenaires occidentaux en appelant les Européens à n’être « suivistes » ni des États-Unis ni de la Chine sur le dossier taïwanais. Un an plus tard, la comparaison qu’il a esquissée sur le podium du Shangri-La Dialogue, à Singapour, entre les situations ukrainienne et taïwanaise était jugée inacceptable, cette fois-ci par les Chinois.

À lire aussi : Un dialogue de sourds entre les grandes puissances en Asie-Pacifique ?

In fine, la portée réelle du dialogue franco-chinois sur les questions de sécurité internationale demeure très limitée. La diplomatie française adopte donc une approche prudente, soucieuse de ne pas compromettre une relation commerciale déjà largement fragilisée.

Une relation économique asymétrique

La France souffre en effet d’un déficit commercial abyssal vis-à-vis de la Chine, qui est d’ailleurs son plus important déficit bilatéral. En 2024, il s’est élevé à 47 milliards d’euros. Si les multinationales françaises continuent de réaliser des profits substantiels en Chine (notamment dans l’aéronautique et le spatial, l’agroalimentaire, le luxe ou le cosmétique), les retombées pour l’ensemble du tissu économique national sont moins évidentes. Depuis l’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, l’ouverture tous azimuts au capitalisme d’État chinois a contribué, en France, à la désindustrialisation et à la perte d’avantages compétitifs de nombreux produits à haute valeur ajoutée.

Le président français a beau prévenir que « le déficit du reste du monde vis-à-vis de la Chine est en train de devenir insoutenable », la République populaire de Chine (RPC) est devenue un maillon essentiel de nombreuses chaînes d’approvisionnement stratégiques (informatique, équipements électroménagers, textiles, batteries, terres rares, etc.). Cette dépendance sera difficilement réversible. Sauf si, en concertation avec ses partenaires européens, elle exige de la Chine des transferts de technologie, et des investissements créateurs d’emplois sur les territoires nationaux.

Mais pour l’heure, la diplomatie française n’a d’autre choix que de jouer sur des mesures de court terme : elle tente notamment de limiter l’impact des enquêtes anti-dumping menées par la douane chinoise, qui visent plusieurs produits français (spiritueux – cognac en tête –, produits laitiers, porc, viande bovine). Les filières françaises sont ici les victimes collatérales des contre-mesures chinoises adoptées pour répondre aux droits de douane imposés par Bruxelles (et soutenus par Paris) sur les véhicules électriques chinois depuis octobre 2024.

Ces manœuvres réciproques ressemblant de plus en plus à une guerre commerciale entre l’Union européenne (UE) et la Chine. Quelques heures seulement après son retour de Chine, Emmanuel Macron menaçait même d’imposer des droits de douane à la Chine « dans les tout prochains mois », si le déficit commercial ne se réduisait pas.

Ambivalences françaises, inflexibilités chinoises

Les investissements croisés constituent également un point de friction. En effet, la France investit largement plus en Chine que l’inverse : le stock d’investissements français y atteint environ 46 milliards d’euros, contre quelque 12 milliards pour les investissements chinois en France.

Paris cherche dès lors à obtenir un rééquilibrage des flux et, plus largement, à promouvoir des conditions de concurrence équitables. Dans cette perspective, les autorités françaises continuent de courtiser les investisseurs chinois… à condition que cela ne compromette pas la souveraineté nationale. Une attitude, parfois ambivalente, qui ne va pas sans casse. Ainsi, l’usine Huawei en Alsace, livrée en septembre 2025, qui a représenté un investissement de 300 millions d’euros, risque d’être abandonnée et mise en vente avant même d’avoir ouvert.

À l’échelle politique, la diplomatie française qualifie « en même temps » la Chine de rival systémique dans le cadre européen, et de partenaire stratégique dans le cadre bilatéral. Un double discours parfois illisible et souvent incantatoire, tant la dépendance au partenaire (et/ou rival) chinois reste prépondérante. Une situation que ni la France ni l’Europe n’arrivent à infléchir.

À Pékin, la France gaullienne continue d’être célébrée comme un modèle d’indépendance et de non-alignement. Personne n’est toutefois dupe : la Chine flatte à l’échelle bilatérale pour mieux diviser les Européens et préserver les avantages structurels dont elle bénéficie. Une stratégie payante : alors que l’Union européenne et la Chine célébraient cinquante ans de relations diplomatiques, et que le président français avait pris l’habitude d’être accompagné par la présidente de la Commission européenne lors de ses rencontres avec Xi Jinping, Emmanuel Macron s’est cette fois déplacé seul.

Si l’UE demeure le deuxième partenaire commercial de la Chine (derrière l’Asean) – et à ce titre un acteur incontournable –, le déficit commercial européen s’élevait en 2024 à près de 350 milliards d’euros.

La RPC entend tirer pleinement parti de cette asymétrie, tout en veillant à ce que le bloc européen ne se fédère pas contre elle. Dans ce contexte, la France est aux yeux des Chinois un pays « romantique », comprenons : has been, politiquement inefficace et économiquement étriqué.

De Beauval à Chengdu, le soft power comme dernier point d’équilibre ?

Soixante-et-un ans après l’établissement de la relation bilatérale, ce déplacement aura surtout révélé les insuffisances françaises et le déséquilibre bilatéral structurel au profit de la Chine.

Emmanuel Macron pourra toujours se féliciter d’avoir été accueilli en grand chef d’État, Xi Jinping n’ayant pas lésiné sur les moyens pour lui « donner de la face ». Fait exceptionnel dans le protocole chinois, le président français a été convié pour la troisième fois en province – après Xi’an en 2018 et Canton en 2023 –, cette fois à Chengdu, quatrième ville de Chine et siège du plus grand centre de recherche et de conservation des pandas géants, des ursidés que Pékin érige en ambassadeurs et en véritables instruments diplomatiques.

Brigitte Macron a donc pu revoir son filleul Yuan Meng, premier panda géant né en France en 2017 et retourné à Chengdu en 2023. La Chine enverra d’ailleurs deux nouveaux pandas au ZooParc de Beauval d’ici à 2027. Simultanément, Emmanuel Macron a pu échanger quelques balles avec Félix Lebrun, le jeune pongiste médaillé à Paris 2024, venu disputer en Chine une compétition internationale. Cinquante ans après, la « diplomatie du ping-pong » reste donc d’actualité, comme démonstration maîtrisée d’amitié symbolique. Sans oublier le sprint aussi inédit que disruptif du président français qui lui permit de braver les cordons de sécurité chinois pour aller saluer les étudiants de l’Université du Sichuan. La France a pu ainsi se montrer sous un jour libertaire et sympathique.

À défaut d’influer sur les orientations géopolitiques et économiques de Pékin, la France peut toujours compter sur le soft power pour entretenir un dialogue. L’honneur est donc sauf… Mais à quel prix !

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

15.12.2025 à 16:34

Faut-il fuir, se cacher ou intervenir si l’on est pris dans un attentat de masse comme celui survenu en Australie ?

Milad Haghani, Associate Professor and Principal Fellow in Urban Risk and Resilience, The University of Melbourne

Texte intégral (1922 mots)

Le bilan de la tuerie de Bondi Beach (Sydney, Australie), hier 14 décembre, aurait probablement été plus lourd sans l’intervention héroïque – et extrêmement risquée – d’un passant. Cet épisode invite à s’interroger sur les recommandations officielles des autorités sur le comportement à adopter si l’on est pris dans ce type d’événements. On constate que les conseils donnés par les responsables australiens ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux diffusés par leurs homologues états-uniens. L’étude de nombreux cas similaires survenus dans le monde donne également des indications utiles.

Les images ont fait le tour du monde : pendant l’attentat de Bondi Beach, ce dimanche 14 décembre à Sydney, un homme s’est précipité vers l’un des tireurs et lui a arraché son arme des mains.

Durant cet acte de bravoure extraordinaire, le civil en question, Ahmed Al-Ahmed, un vendeur de fruits âgé de 43 ans, a été blessé à la main et à l’épaule par le second tireur.

Le courage et le risque

Nous n’avons aucun moyen de savoir combien de vies ont été sauvées grâce au courage d’Al-Ahmed. Mais il est presque certain que son intervention a permis d’éviter des pertes humaines supplémentaires (le bilan s’élève à ce stade à 15 morts et 42 blessés, en plus des deux tireurs, dont l’un a été tué et l’autre se trouve dans un état critique).

Cette scène rappelle d’autres, y compris récemment toujours à Sydney : le 13 avril 2024, un passant français, Damien Guérot, était également intervenu au péril de sa vie lors de l’attaque du centre commercial de Bondi Junction pour faire face à un homme armé d’un couteau, qui avait ce jour-là poignardé six personnes à mort.

Lorsque des actes de courage comme ceux-ci se produisent, nous les saluons à juste titre. Cependant, ils soulèvent des questions importantes et souvent négligées : qu’est-ce qui motive des gens ordinaires à se conduire d’une façon aussi altruiste et risquée ? L’intervention des témoins est-elle une bonne stratégie ou va-t-elle à l’encontre des conseils officiels relatifs à la conduite à tenir si l’on est pris dans un acte de violence de masse ?

Les deux types d’« effet spectateur »

L’« effet spectateur » se produit lorsque la présence d’autres personnes dissuade quelqu’un d’intervenir dans une situation d’urgence, lors d’une agression ou d’un autre crime.

Mais des décennies de recherche comportementale ont remis en cause l’idée reçue selon laquelle les gens ont tendance à se figer ou à détourner le regard lorsque d’autres personnes sont présentes dans des situations dangereuses.

Une vaste méta-analyse du comportement des témoins montre que dans les situations d’urgence véritablement dangereuses et sans ambiguïté (comme celles impliquant un auteur clairement identifiable), l’effet spectateur classique (c’est-à-dire passif) est considérablement affaibli, voire dans certains cas inversé.

En d’autres termes, les attaques violentes sont précisément le type de situations où les gens sont plus enclins à agir.

L’une des raisons est que le danger clarifie les responsabilités. Lorsqu’une situation menace clairement leur vie, les gens identifient le danger plus rapidement et sont moins enclins à attendre des signaux sociaux ou des assurances de la part des autres.

On a constaté à maintes reprises que dans les situations d’urgence clairement à haut risque (en particulier celles impliquant de la violence physique), le sentiment de responsabilité individuelle s’accentue souvent au lieu de s’estomper.

Une analyse de plus de 100 attentats-suicides effectués en Israël montre que l’intervention des témoins peut réduire considérablement le nombre total de victimes.

Dans tous ces incidents documentés, l’intervention n’a que rarement permis d’empêcher complètement l’attaque, mais elle a souvent perturbé le contrôle de l’agresseur sur le moment et le lieu de l’attaque, le poussant à agir prématurément dans des lieux moins fréquentés et sauvant ainsi des vies.

Cependant, la même analyse montre également que l’intervention des témoins a souvent eu un coût personnel direct pour les intervenants.

Mais le comportement actif des témoins peut prendre plusieurs formes et intervenir à différents stades : une personne connaissant l’auteur des faits, qui remarque et signale un comportement suspect avant l’agression ; un individu qui guide les autres vers un lieu sûr ou qui partage des informations importantes au fur et à mesure que les événements se déroulent ; des gens qui apportent leur aide et assurent la coordination de diverses actions immédiatement après les faits.

Il n’en reste pas moins qu’une implication personnelle pour empêcher un acte de violence semble aller à l’encontre des conseils officiels des autorités australiennes. En effet, il y a quelques semaines à peine, le Comité australo-néo-zélandais de lutte contre le terrorisme a lancé une nouvelle campagne nationale de sécurité publique.

Un nouveau message de sécurité

La nouvelle campagne de sécurité publique reconnaît explicitement que l’Australie est un pays sûr, mais qu’il existe toujours un risque d’attaques à l’arme à feu dans les lieux très fréquentés, et que savoir comment réagir peut sauver des vies.

La campagne a introduit les consignes suivantes : « Fuir. Se cacher. Prévenir. », définies comme suit :

fuir : éloignez-vous rapidement et discrètement du danger, mais uniquement si cela ne présente aucun danger pour vous ;

se cacher : restez hors de vue et mettez votre téléphone portable en mode silencieux ;

prévenir : appelez la police lorsque cela ne présente aucun danger ;

L’objectif de ces conseils est d’aider les personnes à réagir dans les premiers instants critiques avant l’arrivée de la police, à prendre des décisions éclairées et à augmenter leurs chances de rester en sécurité.

Les directives officielles australiennes n’incitent à aucun moment à se confronter aux assaillants.

En revanche, les messages de sécurité publique diffusés aux États-Unis, tels que les consignes du FBI « Run. Hide. Fight » (Courez. Cachez-vous. Luttez), incluent une étape « luttez », mais uniquement en dernier recours, lorsque la fuite et la dissimulation sont impossibles et que la vie est en danger immédiat.

Les autorités australiennes ont choisi de ne pas inclure cette étape, mettant l’accent sur l’évitement et le signalement plutôt que sur la confrontation.

Quelques conseils pratiques

Mes précédentes recherches expérimentales ont permis d’identifier des conseils plus spécifiques susceptibles d’améliorer les chances de survie lors d’attaques violentes, en particulier dans des environnements bondés.

À l’aide de modélisations informatiques et d’expériences contrôlées menées avec de véritables foules, j’ai identifié plusieurs domaines stratégiques pour améliorer les chances de survie lors de tels événements.

Premièrement, s’éloigner lentement du danger n’est pas idéal : il est préférable de s’éloigner de la source de la menace aussi rapidement que possible, dès lors que cela se fait en prenant les précautions nécessaires pour rester en sécurité.

Deuxièmement, l’hésitation, qu’il s’agisse de recueillir des informations, d’inspecter ce qui se passe ou de filmer les événements, augmente le risque d’être blessé.

Troisièmement, les gens doivent rester agiles dans leur prise de décision et leur orientation lorsqu’ils se déplacent, et être prêts à adapter leurs mouvements à mesure que la situation évolue et que les informations deviennent plus claires. Cela signifie qu’il faut continuellement observer son environnement et ajuster sa direction à mesure que de nouvelles informations apparaissent, plutôt que de s’arrêter pour réévaluer la situation.

Enfin, lorsque vous vous déplacez en famille ou entre amis, il vaut mieux se mettre en file indienne, plutôt qu’en se tenant par la main côte à côte. Cela profite à tout le monde en réduisant les bousculades et en améliorant la fluidité de la fuite des personnes.

Être toujours sur ses gardes

Les horribles événements survenus à Sydney soulignent une dure réalité : la préparation aux risques de violence dans les lieux très fréquentés doit devenir plus courante.

Les espaces très fréquentés resteront toujours vulnérables à la violence délibérée, qu’elle soit motivée par des intentions terroristes ou autres.

Les messages doivent toucher un plus grand nombre de personnes, être fondés sur des preuves, nuancés et largement accessibles.

À l’approche de plusieurs événements publics majeurs et de grands rassemblements de masse (notamment le réveillon du Nouvel An), il est plus important que jamais que les gens soient conscients de ces risques et restent vigilants.

Milad Haghani ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

15.12.2025 à 16:26

Incertitudes politiques et débats bioéthiques : les enjeux à venir en 2026

Katia Andreetti, Anthropologue Ph.D en science politique / Chercheure associée CERSA - Paris II, Université Paris-Panthéon-Assas

Texte intégral (1867 mots)

Dans un paysage politique recomposé, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) prépare le lancement des États généraux de la bioéthique 2026, avec un calendrier avancé pour précéder le « temps politicien » et un maillage territorial renforcé, notamment pour intégrer davantage les outre-mer. Un moment particulier où vont s’entrelacer enjeux scientifiques, attentes citoyennes et recomposition des équilibres démocratiques.

Dans un contexte institutionnel instable, les futurs États généraux de la bioéthique de 2026 se préparent en coulisses, comme le prévoit l’article 41 de la loi relative à la bioéthique de 2021.

Lors d’un entretien que nous a accordé en juillet 2025, le professeur Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), nous précisait les grandes orientations retenues par les membres du CCNE pour les futurs États généraux : numérique et santé, santé et environnement, examens génétiques et médecine génomique, dons et transplantations, neurosciences, cellules souches et organoïdes, procréation et embryologie, sobriété en médecine, prévention santé dans les outre-mer.

Jean-François Delfraissy a exprimé

« [sa] volonté de structurer davantage les discussions autour des domaines où l’innovation technologique avance le plus vite, notamment en sciences fondamentales ».

Cette analyse s’appuie également sur nos travaux de recherche consacrés à la bioéthique et aux politiques publiques de santé.

Précéder « le temps politicien, avant 2027 »

En vertu de la loi de bioéthique de 2021, cette consultation citoyenne doit précéder la prochaine loi de bioéthique ou survenir dans un délai de cinq ans à compter de la précédente promulgation. Ainsi, entre la rapidité des innovations et les délais des calendriers politiques et juridiques, les dissonances temporelles sont intrinsèques au temps de la bioéthique. Or, celui-ci exige un autre rythme : celui de l’analyse et de la concertation.

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), qui réunit les deux chambres du Parlement, a déjà engagé des échanges préparatoires pour faire un premier bilan de la loi de bioéthique de 2021, en amont de l’ouverture officielle des États généraux. Jean-François Delfraissy et Philippe Berta, auditionné en qualité d’ancien rapporteur de la loi bioéthique 2021, nous l’ont confirmé.

Alors qu’une majorité parlementaire absolue prévalait à cette époque, la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024 a entraîné une profonde recomposition de l’échiquier politique. À l’aube des élections municipales de 2026, des présidentielles de 2027 et des législatives anticipées qui devraient s’ensuivre, l’avenir de la loi relative à la bioéthique s’annonce retardé à 2028.

Procréation, neurosciences, vieillissement démographique, volet santé-environnement…

Parmi les questions qui s’annoncent saillantes pour 2026, nous pouvons retenir : la procréation post mortem, les avancées rapides de la génomique et des cellules souches, la xénogreffe, les organoïdes, les neurosciences, mais aussi la santé reproductive ou encore le vieillissement démographique.

À lire aussi : Assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA) : les incohérences de la loi actuelle

Ces enjeux, identifiés par le CCNE, interrogent la capacité de nos politiques de santé à concilier innovation scientifique, équité sanitaire et solidarité intergénérationnelle.

Nous avons abordé ces thématiques dans notre contribution à l’ouvrage collectif Idées reçues sur l’infertilité (2024), au chapitre « Les pouvoirs publics commencent à s’emparer du sujet ».

Concernant le volet santé-environnement, s’inscrire dans une perspective de One Health, c’est-à-dire de santé globale, suppose de redéfinir le prisme intellectuel et politique qui lui est propre afin de dépasser « l’anthropocentrisme de la bioéthique ». Cette réflexion prolonge les travaux fondateurs d’Aldo Leopold (Almanach d’un comté des sables, 1995) et de Van Rensselaer Potter (Global Bioethics, 1988), précurseur d’une éthique élargie au vivant.

Les crises sanitaires récentes, notamment les zoonoses (ces maladies infectieuses transmissibles à l’humain par l’animal et inversement, ndlr), rappellent que la santé humaine ne peut être pensée isolément de celle des autres espèces et des écosystèmes qui les relient.

La méthode du CCNE : Des consultations citoyennes, au cœur des territoires

Créé en 1983, le CCNE est une instance consultative indépendante chargée d’éclairer les enjeux éthiques issus des progrès biomédicaux et technologiques. Elle veille au respect des libertés, de la dignité humaine et de la protection des plus vulnérables.

Chef d’orchestre de ce moment de démocratie sanitaire et scientifique, le Comité consultatif a perfectionné sa méthode : calendrier anticipé, maillage territorial élargi, formation renforcée.

Grâce aux espaces de réflexion éthiques régionaux (Erer), « Nous avons préparé cela avec beaucoup plus de temps que ce qu’on avait fait qu’à l’époque », souligne Jean-François Delfraissy.

De janvier à avril 2026, environ 300 débats en région seront déployés sur l’ensemble du territoire, y compris dans les outre-mer, assure le président du CCNE :

« Je me suis déplacé à La Réunion et je vais me rendre aux Antilles, pour mener une série de grands débats. Pour la première fois, le CCNE compte parmi ses membres un représentant de l’outre-mer, réanimateur exerçant en Martinique ».

Jean-François Delfraissy le rappelle :

« Il n’y a qu’un tiers de médecins et de scientifiques ; les deux autres tiers sont des juristes, des philosophes et des représentants des citoyens. Nous faisons monter le niveau des membres avec une série de présentations d’experts issus de champs scientifiques. Nous avons commencé cette « formation » de nos membres, par exemple avec Alain Fischer sur les thérapies géniques ou sur les neurosciences ».

Près de 200 auditions seront menées par les membres de l’instance avec le concours inédit du Conseil économique, social et environnemental (CESE). « Nous allons faire un comité citoyen plus fort », affirme le président du CCNE.

Un premier rendu (Bilan des États généraux) sera disponible au début de l’été 2026, puis l’avis du CCNE sera publié à l’automne. Ce grand moment démocratique précède la révision de la loi qui n’aura lieu qu’en 2028 ou 2029, à condition que le futur gouvernement décide de l’inscrire à son agenda politique.

Science, société, politique : temporalités dissonantes

Les États généraux se sont imposés comme de véritables biorituels institutionnalisés. Très attendus par les citoyens, ils ont gagné en solidité, transparence et légitimité.

Suivie de près à l’international, « la bioéthique à la française » est un processus tripartite qui s’articule entre science, société et politique. Ce modèle fait figure d’exception : il exige du collectif, du temps, de la pédagogie et un certain degré de maturité démocratique. Ainsi, consolider la culture scientifique en santé des citoyens et des élus, renforce la démocratie dans son ensemble. Dès lors, les États généraux ne peuvent être réduits à une simple phase consultative. Ils incarnent un espace de recomposition du contrat social sanitaire.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité d’une démocratie en santé qui, en France, s’affirme comme un espace d’intermédiation entre la société civile, les institutions et les acteurs de santé. Cette conception, développée par Didier Tabuteau, prolonge la reconnaissance du patient-citoyen dont le statut s’est mué, passant de celui de patient à celui d’acteur du débat public ».

L’innovation biomédicale ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques, sociétales et sociales. Toutefois, elle soulève aussi d’inédites réflexions éthiques, à l’heure où nos systèmes de santé peinent à en absorber les coûts, à résorber les inégalités, tandis que l’intelligence artificielle va plus vite que notre capacité collective à définir ses contours.

Une traduction législative incertaine

Si les États généraux se veulent inclusifs et ouverts, leur traduction législative reste incertaine.

le professeur Delfraissy avertit :

« La loi ne viendra pas avant 2028, mais la science avance très vite, on risque une dissociation. »

Ainsi, ce décalage entre les temporalités de l’innovation, du débat public, du temps institutionnel et juridique, démontre que les dissonances temporelles sont intrinsèques à la bioéthique, constituant également l’un des angles morts du processus bioéthique français.

Reste une incertitude : que deviendront ces délibérations dans la future arène parlementaire ? C’est là, sans doute, que se jouera l’équilibre entre science, citoyens et démocratie.

Le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil consultatif national d’éthique, a relu et validé l’article.

Le professeur Jean-François Delfraissy fut membre du jury de thèse de Katia Andreetti et elle a interagi avec lui lorsqu’elle travaillait en tant que collaboratrice parlementaire. Cette fonction passée l’a conduite à travailler en lien avec l’OPECST.

15.12.2025 à 16:24

Rythmes scolaires : des pauses actives pour repenser les journées de classe et lutter contre la sédentarité

Sylvain Wagnon, Professeur des universités en sciences de l'éducation, Faculté d'éducation, Université de Montpellier

Rémi Richard, Maître de Conférences en sociologie du sport et du handicap, Université de Montpellier

Sihame Chkair, Docteure et chercheure en économie de la santé et en sciences de l'éducation, Université de Montpellier

Texte intégral (1750 mots)

Le rapport de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant publié en cette fin d’année 2025 rappelle que les rythmes scolaires actuels ne sont pas bien en phase avec les besoins des enfants. Proposer régulièrement à ces derniers des pauses actives ne serait-il pas un levier prometteur pour réinventer les journées de classe ?

Rendu public le 22 novembre 2025, le rapport de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant a rappelé que l’organisation de la journée scolaire française reste peu adaptée aux rythmes biologiques et cognitifs des élèves.

Il appelle à une réforme d’ampleur des rythmes scolaires, invitant à repenser non seulement les horaires, mais aussi la manière dont se répartissent attention, repos, mouvement et apprentissages. Dans cette perspective, proposer aux élèves des pauses actives (c’est-à-dire de courtes périodes d’exercices physiques, échauffements ou encore relaxation au fil de la journée) ne serait-il pas un levier particulièrement prometteur ?

Augmenter l’activité physique des enfants, une urgence de santé publique

En 2024 en France, seuls 33 % des filles et 51 % des garçons de 6 à 17 ans atteignent les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : au moins 60 minutes d’activité physique quotidienne d’intensité modérée à soutenue. Parallèlement, entre la classe et les transports, les repas et les temps d’écran, ils restent de longues heures sédentaires.

Cette réalité interroge particulièrement l’école : comment maintenir l’attention d’élèves contraints à rester immobiles de longues heures ? Comment prévenir les troubles de l’attention, fatigue ou anxiété. Des questions d’autant plus urgentes du fait que le système scolaire français fait partie de ceux qui enregistrent le plus grand nombre d’heures de classe données aux enfants durant toute leur scolarité,

Une précision avant de poursuivre : attention à ne pas confondre sédentarité et manque d’activité physique.

La sédentarité correspond au temps passé, assis ou allongé éveillé, avec une dépense énergétique très faible. On peut donc être physiquement actif selon les recommandations de l’OMS (par exemple courir trois fois par semaine), tout en étant très sédentaire si l’on reste assis plus de huit heures par jour. À l’inverse, l’inactivité physique signifie ne pas atteindre les seuils d’activité physique recommandés (au moins 150 minutes hebdomadaires d’intensité modérée).

Ces deux dimensions interagissent mais ne se confondent pas, comme le rappelle le Guide des connaissances sur l’activité physique et la sédentarité publié par la Haute Autorité de Santé en 2022.

Relativement récente en santé publique, cette distinction ne s’est imposée qu’au cours des années 2000, lorsque les grandes enquêtes ont montré que les risques liés à la sédentarité (diabète, maladies cardiovasculaires, certains cancers) existaient indépendamment du manque d’activité physique.

Les pauses actives : bouger quelques minutes ensemble

La pause active désigne un court moment de 5 à 15 minutes de mobilisation physique, intégrée directement dans le temps d’apprentissage ou de travail. Elle se déroule en quatre phases : échauffement, exercice cardio ou moteur, activité de coordination ou d’équilibre, retour au calme par étirements ou respiration.

Elle ne nécessite ni salle dédiée ni matériel particulier. Son efficacité repose sur la régularité : plusieurs fois par jour, entre deux séquences de travail ou d’apprentissage. Si les formes peuvent varier selon les contextes et les âges, il convient de ne pas les confondre avec les temps de recréation, de motricité ou d’éducation physique.

Depuis, de nombreuses études ont confirmé que l’activité physique stimule la plasticité cérébrale et la mémoire. Des études en psychologie cognitive démontrent que quelques minutes de mouvement suffisent à relancer l’attention soutenue et la concentration. La santé publique établit que rompre la sédentarité réduit le stress et prévient les troubles musculosquelettiques.

À l’école : apprendre mieux en bougeant

Depuis une dizaine d’années, les études et les expériences menées au Québec dans la cadre du projet À mon école, on s’active soulignent l’importance de ce type d’activités. En France le ministère de l’éducation nationale français a fait le choix des activités physiques quotidiennes (APQ) pour que chaque élève du premier degré bénéficie d’au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école primaire. Cette mesure lancée, à la rentrée 2022, par le gouvernement, n’est appliquée que par 42 % des écoles primaires, selon un rapport sénatorial de septembre 2024.

Ce dispositif contribue à limiter le manque d’activité physique, mais ne réduit pas nécessairement la sédentarité. Les recommandations françaises actualisées en 2016 distinguent clairement ces deux dimensions : les bénéfices d’une pratique régulière d’activité physique ne compensent pas toujours les effets délétères du temps passé assis. Pour être efficaces, les politiques éducatives doivent donc agir à la fois sur l’augmentation du volume d’activité et sur la réduction des périodes prolongées d’immobilité. La mission flash sur l’activité physique et sportive et la prévention de l’obésité en milieu scolaire d’avril 2025 a réaffirmé l’urgence d’une politique éducative généralisée.

Dans ce contexte, les pauses actives sont présentées comme un moyen complémentaire : elles doivent améliorer la concentration et la mémorisation, réduisent l’agitation pour faciliter la gestion des comportements et le climat scolaire.

Les pauses actives ne peuvent être des activités isolées du reste des apprentissages, elles sont partie prenante d’une éducation intégrale, qui prend en compte non seulement la tête (l’intellect), mais aussi le corps (mouvement, coordination) et le cœur (gestion des émotions). Une vision théorisée par le pédagogue libertaire Paul Robin au milieu du XIXe siècle et qui pourrait être reprise par l’école publique laïque.

Une révolution dans notre rapport au temps

Comme le précise le rapport de la convention citoyenne sur les temps de l’enfant de novembre 2025, les journées des élèves doivent être repensées dans leur globalité, en rééquilibrant sollicitations intellectuelles, besoins physiques et temps de repos.

Intégrer les pauses actives dans les routines quotidiennes ne relève pas d’un gadget, mais d’une transformation profonde de nos manières de travailler et d’apprendre. Elles réintroduisent le rythme, la respiration et le mouvement comme conditions de toute activité intellectuelle. Une question déjà bien étudiée à l’université ou dans le monde professionnel où les pauses actives se développent.

À lire aussi : Bouger pour mieux apprendre : Comment lutter contre la sédentarité à l’école

Avec les pauses destinées au silence, à la rêverie ou au repos, elles dessinent une véritable écologie du temps, plus respectueuse des besoins humains.

Ces pauses actives à l’école constituent une première étape. Aller plus loin impliquerait d’intégrer le mouvement au cœur même des apprentissages, par exemple grâce au mobilier actif ou encore à des démarches pédagogiques qui associent marche et apprentissage.

La lutte contre la sédentarité pourrait alors devenir l’occasion de repenser plus largement nos modalités éducatives, en valorisant une approche où l’attention, le corps et le savoir évoluent dans l’ensemble des espaces scolaires. Promouvoir ces pratiques, c’est faire le choix d’une société qui prévient plutôt qu’une société qui tente de réparer et qui cultive l’attention plutôt que de l’épuiser.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

15.12.2025 à 16:14

Et si la nature brillait plus que ce que nous voyons ? À la découverte de la vie fluo

Romain Garrouste, Chercheur à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (ISYEB), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Bernd Schöllhorn, Professeur, laboratoire ITODYS, Université Paris Cité

Serge Berthier, Professeur, Institut des Nanosciences de Paris, Sorbonne Université

Texte intégral (3128 mots)

Le parcours nocturne Lumières de la nature, proposé par le Jardin des plantes de Paris jusqu’au 16 janvier 2026, a été inspiré d’études menées en Guyane. Derrière cette exposition, on trouve notamment trois chercheurs qui ont inspecté la forêt amazonienne, armés de lampes UV. Ils nous livrent ici les secrets de la fluorescence naturelle, le plus souvent invisible pour les humains mais omniprésente dans le vivant.

Dans la pénombre de la forêt guyanaise, en début de nuit, nos lampes UV éclairent une forme mouvante dans les arbres, mauve, presque rose et assez intense. C’est un mammifère marsupial, un Marmosa, qui nous révèle un phénomène physique longtemps passé inaperçu dans le vivant… Non loin de là, sur un tronc à hauteur d’homme, une grosse grenouille arboricole montre elle une intense couleur bleu-vert, alors que sa peau est brun-vert en lumière normale, presque mimétique des troncs où elle se déplace.

Ce phénomène physique s’appelle la fluorescence, un type de photoluminescence qui se manifeste dans la nature, au sein d’une étonnante diversité d’organismes : lichens, plantes, champignons, insectes, araignées, scorpions, reptiles, poissons, oiseaux et même… mammifères. Dans ce contexte on parle de la « fluorescence naturelle » qui implique l’absorption d’un rayonnement du spectre lumineux

– l’ultraviolet (UV), le visible ou l’infrarouge (IR) – suivie de l’émission spontanée (à l’échelle de la nanoseconde) d’une lumière moins énergétique, souvent visible, mais pas uniquement.

Longtemps considérée comme une curiosité, la fluorescence naturelle se révèle plus répandue et intrigante qu’on ne l’imaginait. Elle intéresse de plus en plus la recherche, notamment dans le cadre d’applications technologiques ou biomédicales (par exemple des nouveaux marqueurs cellulaires pour la recherche). Les chercheuses et chercheurs l’étudient davantage dans la nature, une nouvelle exploration du vivant étant permise par des instruments portatifs de mesures (photo-spectromètres) et d’émissions (torches LED UV). Notre équipe de recherche se spécialise depuis plusieurs années sur l’exploration des fluorescences du vivant. Nous revenons d’une mission scientifique en Guyane dans le but d’appréhender ce phénomène dans la forêt amazonienne, et plus spécialement dans les biotopes autour de la station de recherche des Nouragues

À lire aussi : Ces champignons qui brillent dans la nuit : la bioluminescence fongique décryptée

Un éclat discret mais omniprésent

La fluorescence naturelle, à ne pas confondre avec la bioluminescence, repose sur la capacité de certaines molécules, les fluorophores, à absorber un photon d’énergie élevée (par exemple dans l’UV) et à en réémettre un autre, d’énergie moindre (dans le visible ou l’IR). La vie, à toutes ses échelles, en est imprégnée. On trouve quelquefois le terme d’autofluorescence pour bien insister sur le fait qu’il ne s’agit pas de fluorescence de composés artificiels. C’est le cas également de nombreux minéraux, comme la fluorite (CaF2), qui a donné son nom au phénomène de fluorescence du fait de sa fluorescence spectaculaire aux UV.

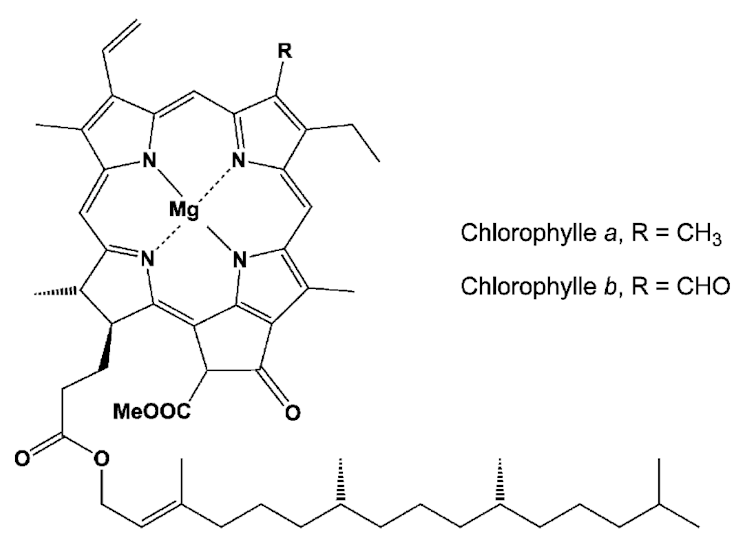

La fluorescence des plantes est connue depuis longtemps, notamment à travers celle de la chlorophylle : lorsqu’elle absorbe la lumière, une partie de l’énergie non utilisée pour la photosynthèse est réémise sous forme de fluorescence rouge. Ce signal est si caractéristique qu’il sert à mesurer à distance la vitalité de la végétation, y compris depuis les satellites. Mais la chlorophylle n’est pas seule à briller. D’autres composés végétaux, comme les flavonoïdes, les anthocyanes ou les ptérines, peuvent émettre une fluorescence bleue ou verte lorsqu’ils sont excités par la lumière ultraviolette.

Plus largement, des études récentes ont révélé que la fluorescence existe dans presque tous les grands groupes du vivant.

À quoi sert la fluorescence ?

Chez certains animaux, elle pourrait jouer un rôle avant tout dans la protection contre les UV, mais aussi dans la communication visuelle telle que la reconnaissance entre congénères (comme chez l’araignée Cosmophasis umbratica, les perruches australiennes ou encore une grenouille arboricole), ou dans l’avertissement, et même le camouflage. Cela peut sembler contre-intuitif de se camoufler en étant « fluo » mais il ne faut pas oublier que d’autres organismes n’ont pas la même vision que les humains.

La fluorescence de certaines fleurs, à la lumière du jour souvent cachée aux yeux humains mais perceptible pour les insectes pollinisateurs, pourrait jouer un rôle attractif. Pour la plupart des autres organismes fluorescents, nous ignorons si cette propriété possède une fonction biologique ou s’il ne s’agit pas simplement d’un effet optique sans conséquence pour l’animal ou la plante. La frontière reste floue si l’on ne possède pas les clés pour déchiffrer les phénomènes. Encore faut-il les voir…

Chez les mammifères : quand les marsupiaux s’y mettent

La découverte a surpris la communauté scientifique : des mammifères fluorescents, vraiment ? Depuis 2020, plusieurs études ont montré que des marsupiaux – notamment les opossums américains (Didelphis spp.), mais aussi des espèces australiennes comme le planeur à sucre (Petaurus breviceps) ou phalanger, émettent une fluorescence rose ou bleutée sous lumière ultraviolette.

En Guyane, comme nous l’avons observé, des petits opossums sont également fluo, comme les Marmosa.

Des travaux récents ont élargi le constat : plus de 125 espèces de mammifères présentent un certain degré de fluorescence. Celle-ci se manifeste surtout sur les zones claires ou peu pigmentées : pelage blanc, moustaches, griffes, dents ou piquants. Sur le terrain, nous avons souvent observé des rats fluorescents dans la nature (Rattus spp.) que ce soit en Europe, en Asie ou en Guyane.

Chez les insectes, des signaux souvent cachés

Les insectes offrent une extraordinaire diversité de structures fluorescentes. Les ailes de certaines libellules et cigales contiennent de la résiline, une protéine élastique qui émet une lumière bleue sous UV. L’un des plus spectaculaires reste les nids de guêpes asiatiques (Polistes sp.), que nous avons observés au Vietnam qui battent des records de fluorescence induite par l’UV avec un rendement quantique (le rapport entre le nombre de photons émis et absorbés) exceptionnellement élevé jusqu’à 36 % (champion des matériaux biologiques terrestre à ce jour).

Les élytres des coléoptères, quant à eux, peuvent renfermer des pigments fluorescents enchâssés dans des micro ou nanostructures photoniques, capables d’amplifier, de restreindre ou de diriger la lumière émise. Chez le scarabée Hoplia coerulea, par exemple, ces structures créent une fluorescence directionnelle d’un bleu métallique saisissant. Quelques exemples ont été étudiés mais certainement beaucoup d’autres restent à découvrir.

En Amazonie, chez le Morpho sulkowskyi, un papillon iridescent et spectaculaire, la fluorescence fait aussi partie des signaux renvoyés par les ailes colorées.

Une lumière sur l’évolution… et sur la recherche

Cette redécouverte de la fluorescence naturelle dans autant de groupes vivants change notre regard sur la biodiversité et nous incite à mieux la comprendre. L’anthropomorphisme nous a conduits à croire que nous vivions dans un monde visible universel alors que c’est loin d’être le cas, par exemple, notre totale non-perception des UV qui pourtant imprègnent une grande partie du monde animal, des insectes aux poissons (la plupart des requins sont fluorescents !), et déterminent un grand nombre d’interactions écologiques, comme la pollinisation et les relations proie-prédateur, ou modifie notre perception du mimétisme (que voient réellement les prédateurs ?).

Pour comprendre ces phénomènes, la chimie et la physique doivent s’associer à la biologie qui peine seule à élucider les mécanismes, et qui peut les ignorer ou les minimiser.

Ne négligeons pas les applications potentielles (par fois bio-inspirées) qui peuvent découler de la meilleure connaissance et de la compréhension des systèmes naturels. La fluorescence est déjà au cœur de nombreuses applications scientifiques : microscopie de fluorescence, imagerie médicale, biologie cellulaire. Aujourd’hui, la GFP (protéine fluorescente verte), trouvée dans une méduse, est l’un des outils les plus largement utilisés en biologie moléculaire, et sa découverte a été récompensée par un prix Nobel en 2008. La découverte de nouvelles molécules fluorescentes performantes pourrait améliorer les outils de diagnostics médicaux et ouvrir la voie à des dispositifs photoniques inédits, capables d’améliorer l’efficacité des panneaux solaires, par exemple.