25.02.2026 à 16:53

Lignes du front : les soldats poètes qui défendent l’Ukraine

Hugh Roberts, Professor of Languages, Cultures and Visual Studies, University of Exeter

Texte intégral (1832 mots)

En Ukraine, dans le contexte de la guerre lancée par la Russie en février 2022, la poésie joue un rôle essentiel dans le traitement des traumatismes subis par la population, tout en renforçant sa capacité de résistance.

Selon des experts occidentaux du renseignement – et sans doute aussi les forces russes –, Kiev était censée tomber dans les jours qui ont suivi le début de l’invasion à grande échelle le 24 février 2022. Ils n’avaient pas pris en compte la résilience d’une société qui défend depuis longtemps sa langue et sa culture, et dans laquelle les poètes ont pendant des siècles résisté aux tentatives russes d’effacer l’identité ukrainienne.

Dire qu’il y a eu une renaissance de la poésie en Ukraine est un euphémisme. Depuis la Première Guerre mondiale, on n’avait plus vu d’œuvres d’une telle qualité et en telle quantité, écrites par des poètes qui sont également des combattants. La société civile a répondu à cet élan par des séances de lecture de poésie qui ont fait salle comble dans les abris anti-bombes des villes situées en première ligne, mais aussi par des initiatives telles que le portail Poetry of the Free (« Poésie des gens libres ») du ministère ukrainien de la culture, qui a reçu plus de 43 500 contributions depuis février 2022.

La poésie de guerre ukrainienne n’est pas d’un abord facile. En effet, elle s’exprime actuellement sous des formes anciennes et primitives : prière, témoignage, cri de ralliement et de malédiction. Au milieu du bruit des actualités géopolitiques, des commentaires, de la désinformation et du brouhaha des réseaux sociaux, elle revient avec insistance sur l’élément le plus important de tous : les gens.

Comme l’écrivait le célèbre poète Maksym Kryvtsov (1990-2024) dans son recueil Poèmes des tranchées (2024) :

« Quand on me demande ce qu’est la guerre, je réponds sans hésiter : des noms. »

Kryvtsov était lui-même mitrailleur et défendait l’Ukraine bien avant l’invasion à grande échelle. Il a été tué par un obus russe en janvier 2024, quelques jours seulement après la publication de son premier et dernier livre.

Les poètes de la résistance

Il y a trop de poètes ukrainiens importants pour tous les citer, mais pour l’heure deux noms se distinguent tout particulièrement dans le mouvement de renaissance poétique ukrainienne : Yaryna Chornohouz et Artur Dron.

Ces deux poètes ont servi leur pays. Chornohouz est toujours opératrice de drone au sein du Corps des Marines ukrainiens dans la ville de Kherson, située en première ligne. Dron s’est engagé en février 2022, quatre ans avant d’atteindre l’âge de la conscription, et est aujourd’hui un vétéran après avoir été gravement blessé. Tous deux ont vu leurs poèmes publiés en anglais, en français et dans d’autres langues, et ont remporté d’importants prix littéraires en Ukraine.

La poésie et la vie de Chornohouz sont étroitement liées à la défense de l’Ukraine contre la menace existentielle que représente la Russie. Ses écrits sont également empreints de lamentations et de témoignages.

Son poème « Les fruits de la guerre » s’inspire de son expérience en tant que secouriste depuis 2019. C’est un cri pour que les vies d’une valeur inestimable perdues sur le champ de bataille ne tombent pas dans l’oubli, malgré tout.

je cueille un fruit de la guerre qui pourrait devenir un mythe il est peu probable qu'il s'épanouira en mémoire dans plus d'une fleur invisible du hasard dans mes yeux presque vains de témoin

Dron parle de ces pertes invisibles et oubliées dans son recueil Hemigway ne sait rien en 2025. Sa poésie et celle de Chornohouz et d’autres poètes de guerre ukrainiens offrent une forme puissante de commémoration qui peut être d’autant plus universelle qu’elle est intensément personnelle. « La première lettre aux Corinthiens », dernier poème du recueil de Dron intitulé We Were Here (Nous étions là, 2024), évoque l’amour qui anime son choix de défendre l’Ukraine.

Les jeunes hommes de la compagnie de Dron étaient très proches d’un soldat plus âgé qu’eux, leur médecin, Oleksandr « Doc » Kobernyk, qu’ils considéraient comme leur professeur.

Dans Hemingway ne sait rien, Dron revient à plusieurs reprises sur une histoire qui s’est déroulée lorsque leur position dans une forêt a été soumise à des bombardements russes soutenus. Désorienté par une lésion cérébrale, il part à la recherche de Doc, mais apprend par son commandant qu’il a été tué. Chargé d’évacuer son corps et ne disposant pas de civière, il l’enveloppe dans un sac de couchage. Alors que le corps de Doc est encore chaud, le poète ressent l’amour qui émane de son professeur.

L'amour ne cesse jamais ! Les prophéties existent, mais elle disparaîtront, les langues existent, mais elles se tairont, la connaissance existe, mais elle s'évanouira. Et parfois, les mitraillades finies, on ferme les yeux de l'amour, ses camarades l'enveloppent dans un sac de couchage et l'emportent.

Et il passe dans les vivants.

Le jour où Olena, la femme de Doc, a appris sa mort, elle a écrit un poème. Sa lecture a déclenché l’écriture de Dron que la guerre avait bloquée.

Si nous y prêtons attention, la poésie de guerre ukrainienne peut nous transmettre au moins une partie de l’amour et du souvenir de ce qui compte vraiment. La poésie, la langue, la culture et l’identité sont des questions essentielles pour la sécurité de l’Ukraine. Pour ceux qui se trouvent dans une relative sécurité au-delà des frontières ukrainiennes, mais qui sont néanmoins confrontés à la menace russe, le moment est peut-être venu, comme pour l’Ukraine, de s’inspirer des traditions poétiques.

Même si, comme l’a écrit le poète britannique Alfred Tennyson, nous sommes « affaiblis par le temps et le destin », nous pouvons encore trouver en nous

« la volonté

De chercher, lutter, trouver et ne rien céder ».

En France, les éditions du Tripode ont publié C’est ainsi que nous demeurons libres, de Yaryna Chornohouz. Les poèmes d’Artur Dron ont été publiés par les éditions Bleu et Jaune. Dans cet article, vous retrouverez un extrait des « Fruits de la guerre  » de Yaryna Chornohouz, traduit de l'ukrainien par Ella Yevtouchenko et Frédéric Martin (p. 92), et un extrait du recueil Hemingway ne sait rien, d'Artur Dron, traduit de l'ukrainien par Nikol Dziub (p. 94).

Hugh Roberts bénéficie d'un financement provenant d'une bourse Curiosity Award du Conseil de recherche en arts et sciences humaines (numéro de subvention UKRI3524), d'une bourse Talent Development Award de la British Academy (référence de subvention TDA25\250282) et d'une subvention Connections through Culture du British Council (numéro de subvention 5143).

25.02.2026 à 16:52

Toutes pour une, une pour toutes, les coopératives agricoles françaises s’unissent

Maryline Filippi, Professeure d'économie Bordeaux Sciences Agro - Université de Bordeaux, Chercheuse associée INRAE à AgroParisTech, Université de Paris Saclay., AgroParisTech – Université Paris-Saclay

Texte intégral (1997 mots)

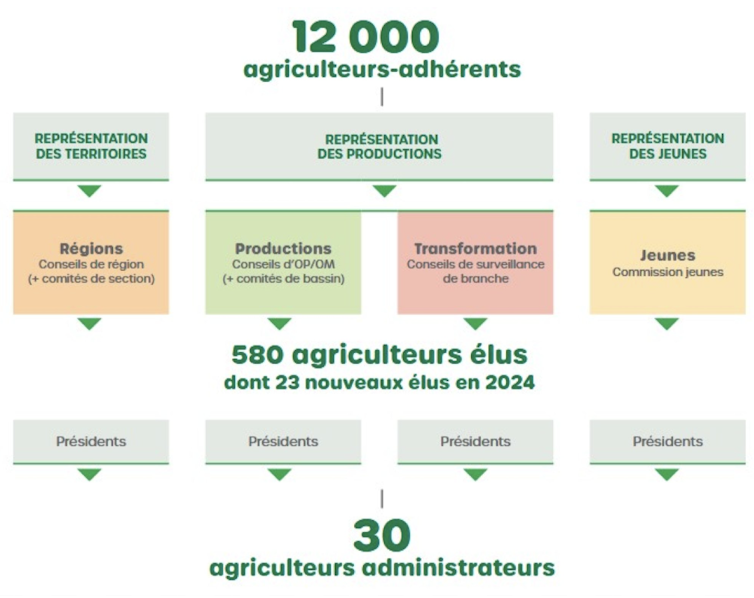

En 2025, les 2 100 coopératives agricoles françaises sont dans la tourmente. Résultat, entre la guerre tarifaire de Donald Trump, le conflit en Ukraine et les accords du Mercosur, elles s’unissent en groupes coopératifs pour affronter les mastodontes mondiaux de l’agroalimentaire. Mais, concrètement, comment ces entreprises singulières peuvent-elles conserver leurs principes coopératifs dans des structures aussi gigantesques ?

Le Salon international de l’agriculture de Paris est l’occasion ici de vous demander si vous savez quelles sont les entreprises qui représentent trois agriculteurs sur quatre, une marque alimentaire sur trois et 70 % de la production agricole française ? Réponse : les coopératives agricoles.

Ces derniers mois, des projets de rapprochement d’envergure conduisent à envisager la création de groupes coopératifs pesant plusieurs milliards d’euros de chiffres d’affaires. À titre d’exemple, le montant évoqué pour la fusion de la coopérative normande Agrial avec son homologue des Pays de la Loire Terrena est estimé à 12 milliards d’euros. Ce groupe regrouperait un portefeuille de marques iconiques, comme Florette, Soignon, Tipiak ou Père Dodu.

Ces processus de rapprochement concernent également des coopératives de taille plus modeste comme les coopératives viticoles de Vinay et de Mancy, à Épernay (Marne).

Derrière ces montants qui peuvent sembler stratosphériques, ces groupes conservent un statut coopératif, défini comme « une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ».

Alors, peut-on considérer que ces concentrations restent compatibles avec le modèle coopératif ? La taille économique rime-t-elle avec l’intérêt des associés coopérateurs ?

3ᵉ secteur industriel français

En France, les coopératives sont régies par la loi de 1947, déclinée pour les coopératives agricoles dans le Code rural de la pêche maritime. Peu de modifications législatives sont intervenues depuis. Cependant, les lois n°91-005 du 3 janvier 1991 et celle n°92-643 du 13 juillet 1992 ont ajouté des dispositifs conduisant à leur développement conséquent sous forme de groupe coopératif et impactant leur gouvernance démocratique.

- Plus de 2 100 coopératives agricoles dont 93 % en TPE-PME

- 10 400 coopératives d’utilisation de matériel agricole

- Plus de 200 000 emplois incluant les filiales

- 3ᵉ secteur industriel français

- 34 milliards d’euros de capital détenu par les agriculteurs

- 75 % des exploitations adhérentes

Ces groupes coopératifs sont devenus des acteurs économiques de premier plan. Ils concentrent plus de 90 % du chiffre d’affaires de la coopération agricole. Le premier groupe coopératif français InVivo, union de 187 coopératives mères, dirige plus de 200 filiales pour un chiffre d’affaires consolidé de 11,7 milliards d’euros. En parallèle, quatre groupes sont dans le top 10 des entreprises de l’agroalimentaire en France : le groupe Agrial en 4e position, Sodiaal en 7e, Terrena en 9e et Cooperl Arc Atlantique en 10e.

Taille critique

Derrière ces montants impressionnants, la situation financière de certaines coopératives, y compris céréalières, s’est dégradée. Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres de ces dernières est passé de 74,88 % en 2018-2019 à 93,88 % en 2023-2024. Côté rentabilité, la marge est restée relativement stable, passant de 3,28 % en 2018-2019 à 3,31 % en 2023-2024.

C’est pourquoi les récents rapprochements entre coopératives, comme Agrial et Terrena, sont liés à la recherche de l’amélioration de la rentabilité économique, sur des marchés de plus en plus concurrentiels et dans un contexte géopolitique instable. Ils concernent tous les secteurs d’activité, céréales, lait ou vin, etc.

L’obtention d’une taille critique – taille minimale du marché nécessaire pour que l’entreprise puisse être viable – s’avère indispensable en raison des capacités financières limitées des coopératives agricoles classiques. L’objectif : structurer une offre commerciale, consolider les filières et aborder des marchés qui se mondialisent.

Les coopératives cherchent ainsi à partager des risques, à mutualiser des coûts d’investissement et d’innovation incontournables pour procéder aux transitions – agro-écologique, énergétique, numérique – dans tous les secteurs et les territoires.

Acquisition de sociétés de droit commercial

Ces dernières années, les groupes coopératifs multiplient les créations et les acquisitions de sociétés de droit commercial, les imbriquant dans des consortiums d’activités complexes. Derrière cette tendance de fond, il est question de rechercher de nouveaux financements, tout en garantissant aux associés coopérateurs, ou agriculteurs-adhérents, de garder leur pouvoir de décision.

Ces groupes coopératifs sont structurés entre une maison mère de statut coopératif (coopérative ou union de coopératives) et des filiales majoritairement de droit commercial. Ces coopératives agricoles françaises sont considérées au niveau international comme des coopératives traditionnelles au regard des principes premiers établis par les équitables pionniers de Rochedale (Angleterre, XIXᵉ siècle). Concrètement, la propriété capitalistique de la tête du groupe coopératif reste aux seules mains des agriculteurs-adhérents et de leurs représentants, régie par un pouvoir démocratique selon le principe « une personne = une voix ».

En effet, l’ouverture du capital des coopératives à des associés non coopérateurs est restreinte, voire impossible. Le contrôle de la société reste le droit premier des associés coopérateurs, propriétaires de la société grâce à la détention de parts sociales. Ces derniers sont les principaux financeurs des fonds propres de la coopérative.

En créant des partenariats avec des investisseurs au niveau des filiales de droit commercial, et non via la tête de groupe sous un statut de coopérative, la difficulté d’attirer des capitaux extérieurs est ainsi contournée.

Pas d’associés hors de France

Les coopératives agricoles sont des entreprises ancrées territorialement. Elles ont une caractéristique juridique unique au monde : la circonscription territoriale, un périmètre géographique associé à leur activité économique et validé par le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA). Cette dernière définit la zone d’adhésion dans laquelle il est possible pour les producteurs y résidant d’adhérer à la coopérative. Comment ? En prenant des parts sociales, contrepartie de leur engagement via l’apport de ressources ou l’utilisation de services de la coopérative.

Hors de cette « circonscription territoriale » ou de la non-adhésion, la coopérative a une dérogation pour réaliser des opérations limitées à 20 % de son chiffre d’affaires avec des « tiers non associés », pour s’approvisionner en matières ou délivrer un service. Évidemment, elle peut librement vendre les productions de ses associés sans aucune restriction de chiffres d’affaires et de zone géographique. Cet assouplissement autorisé par le ministère de l’agriculture a pour objectif de compenser les éventuelles pertes liées à de mauvaises récoltes, susceptibles de remettre en cause l’équilibre économique de la coopérative. Cette règle ne concerne évidemment pas les filiales de droit commercial.

Le statut d’associé ne peut non plus être obtenu pour des producteurs qui résideraient hors de France contrairement à la pratique dans d’autres pays. Par exemple, les 12 000 producteurs laitiers de la coopérative laitière Arla Foods résident dans sept pays : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark, Suède et Allemagne.

Le cas du développement de coopératives polyvalentes, comme Agrial ou Terrena, reste une caractéristique des coopératives agricoles françaises, non délocalisables et actrices clés de la souveraineté alimentaire. Avec in fine, un objectif de mettre en œuvre une gouvernance leur permettant à la fois de conserver une proximité avec leurs associés coopérateurs et garantir leur place dans la prise de décision.

Maryline Filippi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 16:52

Google, Amazon et Circle redessinent la concurrence dans l’univers des crypto-actifs

Françoise Vasselin, Maîtresse de conférences en Sciences Economiques - Université Paris-Est Créteil (UPEC), Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (1723 mots)

Les stablecoins, ces cryptomonnaies adossées à une monnaie de référence comme le dollar, pèsent environ 300 milliards de dollars, soit plus de 254,7 milliards d’euros, en décembre 2025. En parallèle de l’entrée en application du règlement Mica dans l’Union européenne (2024) et de l’adoption du Genius Act aux États-Unis (2025), de nouvelles infrastructures privées de paiement numérique ont émergé pour accueillir ces cryptoactifs régulés. Portées par des acteurs aussi divers que Google, Circle ou Stripe, elles pourraient redessiner les règlements des paiements numériques. Avec quel avenir ?

Alors que le bitcoin a connu son « Jeudi noir », en passant sous les 70 000 dollars (plus de 59 000 euros) début février 2026, les regards se tournent vers les stablecoins. Ces cryptoactifs sont conçus pour maintenir une valeur relativement stable, généralement indexée sur une monnaie officielle comme le dollar états-unien. Ils remplissent des fonctions monétaires explicites – paiements, transferts et réserve de valeur – et sont le plus souvent émis par des acteurs privés, comme Tether.

Le Fonds monétaire international souligne leur rôle croissant dans les paiements transfrontaliers, en particulier dans des économies confrontées à une forte inflation comme la Turquie ou le Liban. Dans ces pays, les stablecoins permettent des transferts rapides et à moindre coût, utilisés comme instruments de transaction et de préservation du pouvoir d’achat.

Longtemps, ces usages se sont développés dans un environnement dépourvu de cadre juridique spécifique. L’adoption de réglementations a ciblé prioritairement les stablecoins : d’un côté, Mica en Europe, entré en vigueur fin 2024, de l’autre, le Genius Act aux États-Unis, adopté en juillet 2025.

À ce stade, cet encadrement n’a pas (encore) déclenché l’émergence de nouveaux stablecoins majeurs. Depuis 2024, la régulation a surtout réorienté les incitations vers la construction d’infrastructures privées de paiement compatibles avec les nouveaux cadres juridiques. Si aux États-Unis, l’absence de dollar numérique laisse un espace stratégique propice au développement de ces infrastructures privées, dans l’Union européenne, la perspective d’un euro numérique pourrait réduire les incitations à l’investissement.

Alors, l’enjeu central du marché des cryptoactifs ne se situerait pas uniquement au niveau des actifs eux-mêmes, mais au niveau de leurs infrastructures ?

Mica et Genius Act : même logique, contextes différents

En Europe, le règlement Mica instaure un cadre harmonisé pour l’émission de certains cryptoactifs, avec un encadrement strict des stablecoins, notamment les e-money tokens. Cet encadrement, combiné au projet d’euro numérique, pourrait réduire les incitations des acteurs privés à investir dans des infrastructures de paiement privées. Ces dernières seraient susceptibles d’entrer en concurrence avec l’infrastructure publique de paiement développée par la Banque centrale européenne.

À lire aussi : Stabilité affichée, risques cachés : le paradoxe des (cryptoactifs) « stablecoins »

Aux États-Unis, le Genius Act adopte une logique comparable sur le fond. Il encadre les payment stablecoins autour d’une promesse de rachat à valeur fixe, portée par des émetteurs autorisés. Cependant, le cadre institutionnel du dollar numérique des États-Unis diffère sensiblement de celui de l’Union européenne. Le CBDC Anti-Surveillance State Act, adopté par la Chambre des représentants en 2024, subordonne toute émission d’un dollar numérique par la Réserve fédérale à une autorisation explicite du Congrès. Un dispositif qui rend plus incertaine la mise en place d’un dollar numérique.

Si Mica et le Genius Act reposent sur une logique commune de responsabilisation des émetteurs de stablecoins, ils génèrent des incitations économiques différentes. En Europe, la régulation va de pair avec le développement d’une monnaie numérique de banque centrale, tandis qu’aux États-Unis elle oriente les investissements vers des infrastructures privées de paiement et de règlement.

Infrastructures privées de paiement numérique

Depuis 2024, plusieurs grandes entreprises états-uniennes développent des infrastructures privées de paiement numérique destinées aux institutions financières. L’objectif est clair : proposer des systèmes intégrant traçabilité, contrôles d’accès et prévisibilité des coûts, dans un cadre compatible avec les exigences réglementaires. Cette stratégie est cohérente avec les orientations du rapport « Blueprint for the future monetary system » de la Banque des règlements internationaux qui appelle au développement d’infrastructures monétaires plus interopérables et programmables.

Google développe le Google Cloud Universal Ledger (GCUL), une infrastructure numérique destinée aux banques et aux grandes institutions financières. Testée dans des programmes pilotes, elle implique plusieurs acteurs financiers, notamment Amina Bank, Crypto Finance Group en Suisse, le groupe CME et des banques du Moyen-Orient.

De son côté, Circle, l’émetteur de l’USDC, développe Arc, une infrastructure de règlement reposant sur une technologie de registre distribué. Déployée en phase de test à partir de l’automne 2025, Arc est expérimentée par plusieurs institutions financières et grandes entreprises technologiques, dont BlackRock, Visa, HSBC, Deutsche Bank et AWS.

Ces projets ne se contentent pas de reproduire les infrastructures bancaires existantes. Traditionnellement, le paiement (par exemple le débit d’un compte), la compensation (le calcul des positions entre banques) et le règlement final (via des systèmes des banques centrales comme Target2 en Europe) sont assurés par des systèmes distincts qui interviennent successivement dans le traitement d’une transaction.

De facto, l’enjeu de ces nouveaux projets est de regrouper ces fonctions au sein d’un même système technique, dans lequel le transfert d’un actif numérique peut valoir simultanément à la fois paiement et règlement. GCUL et Arc pourront offrir davantage de prévisibilité en matière de coûts, de délais de règlement et de conformité réglementaire.

Amazon et Walmart en embuscade

En contraste, les initiatives de stablecoins portées par les grands acteurs du commerce de détail restent, à ce stade, exploratoires. Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, Amazon et Walmart envisageraient l’émission d’un stablecoin. L’objectif : réduire les coûts et les délais de paiement, notamment en limitant leur dépendance aux réseaux de cartes bancaires. Aucun projet de stablecoin de détail opérationnel n’a toutefois été confirmé à ce jour par ces entreprises.

Cette prudence s’explique par une contrainte opérationnelle. Avant de lancer un stablecoin destiné à des paiements de détail à grande échelle, il est indispensable de disposer d’infrastructures de paiement conformes aux exigences réglementaires et capables de traiter des volumes très élevés de transactions.

Réduire les commissions et sécuriser les paiements

Ces infrastructures privées de paiement émergent parce qu’elles peuvent être avantageuses pour leurs développeurs comme pour leurs utilisateurs. En réduisant le nombre d’intermédiaires dans le traitement d’une transaction, les fournisseurs d’infrastructure peuvent diminuer certains coûts et capter une part plus importante des revenus liés aux paiements. Les institutions financières, de leur côté, bénéficient de règlements plus rapides, de frais plus prévisibles et d’un cadre sécurisé compatible avec les exigences des autorités.

Ces infrastructures privées de paiement numérique déplacent la concurrence vers le contrôle des canaux de règlement compatibles avec les cadres juridiques existants.

La valeur d’usage des stablecoins repose désormais sur la combinaison de deux composantes distinctes : l’actif lui-même, défini par une promesse monétaire et un émetteur identifiable, et l’infrastructure sur laquelle il est émis et circule. Cette dissociation ouvre un espace nouveau de régulation et d’investissement, portant à la fois sur les actifs et sur les infrastructures qui en conditionnent l’usage à grande échelle.

Françoise Vasselin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview