23.02.2026 à 17:18

Municipales 2026 : comprendre la gratuité des transports en graphiques

Félicien Boiron, Doctorant en science politique (LAET-ENTPE), ENTPE; Université Lumière Lyon 2

Texte intégral (2091 mots)

Dunkerque, Montpellier, Calais, Nantes… toutes ces villes ont mis en place la gratuité totale des transports en commun. Promue par certains candidats, conspuée par d’autres, cette mesure devient un élément central des campagnes électorales municipales de 2026. Mais qu’en disent les experts ? Quels sont ses effets bénéfiques et pernicieux ? Décryptage en graphique et en données.

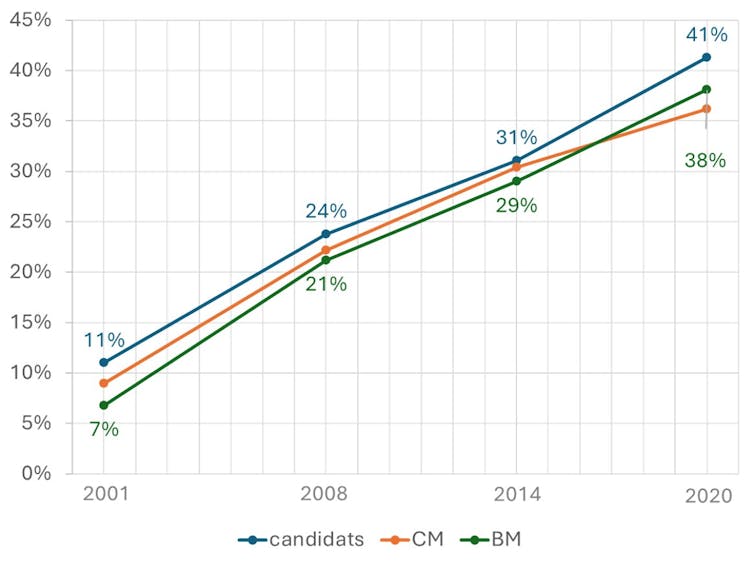

La gratuité des transports en commun, rarement débattue aux élections municipales de 2014 et encore relativement discrète en 2020, se trouve désormais au cœur des campagnes municipales de 2026. Mobiliser une forme de gratuité semble être devenu un passage obligé des débats locaux.

À Lyon (Rhône), après avoir mis en place la gratuité pour les moins de 10 ans, le président de la Métropole Bruno Bernard (Les Écologistes) fait campagne en mobilisant la gratuité des enfants abonnés TCL. De son côté Jean-Michel Aulas (LR, Ensemble) propose une gratuité pour les personnes gagnant moins de 2 500 euros.

Des débats similaires s’ouvrent dans des villes de tailles et de contexte variés comme Angers (Maine-et-Loire), Dijon (Côte-d’Or), Marseille (Bouches-du-Rhône), Paris.

Gratuité totale des transports

Alors même que les transports en commun relèvent le plus souvent de la compétence des intercommunalités, les décisions de gratuité sont prises par une large diversité de collectivités locales, parfois au titre d’autres compétences.

La gratuité est longtemps restée cantonnée à des territoires de petites tailles, avec des transports en commun peu utilisés et de faibles recettes de billetique. À présent, elle s’invite dans des territoires pluriels. Si elle reste principalement mise en œuvre à l’échelle territoriale des villes, elle se développe au sein de communautés urbaines, comme Poher Communauté en Bretagne, ou par les syndicats de transport comme dans le Douaisis, dans le nord de la France.

Après les records de mise en place de cette mesure dans les villes d’Aubagne (100 000 habitants, Bouches-du-Rhône) en 2009, puis de Dunkerque (200 000 habitants, Nord) en 2018, Montpellier (Hérault) a fait franchir un nouveau seuil à la gratuité à partir de 2021 en instaurant la mesure pour ses habitants sur un réseau comprenant plusieurs lignes de trams. Pour sa part, depuis janvier 2026, le syndicat de transports de l’Artois, dans le Nord, est devenu le plus grand territoire français aux transports totalement gratuits avec 650 000 habitants pouvant bénéficier d’une telle mesure.

Si certains partis ont fait de la gratuité des transports un élément fréquent dans leur programme comme le Parti communiste français (PCF), ou plus récemment La France insoumise (LFI), la gratuité n’est pas réservée aux politiques de gauche. Elle est mise en œuvre aussi bien par la droite, comme à Calais (Pas-de-Calais) ou à Châteauroux (Indre), que par la gauche, comme à Morlaix (Finistère) ou Libourne (Gironde). La mesure résiste aux alternances politiques, en étant rarement remise en question.

Report modal de la marche vers les transports en commun

Depuis plusieurs années, les rapports et positions sur la gratuité des transports en commun font légion. Alors que, jusque dans les années 2010, la mesure était peu étudiée, essentiellement par les services du ministère de l’environnement, de nombreuses évaluations se sont développées. Des études ont été commandées par la Ville de Paris, par l’Île-de-France Mobilités ou encore par le syndicat de transports lyonnais (Sytral).

Dans ces études, la gratuité des transports en commun est largement évaluée selon ses effets sur la répartition modale, comprise comme le pourcentage d’utilisation des différents modes de transports. La gratuité est jugée bonne si elle permet un bon report modal, c’est-à-dire d’un mode polluant vers un mode moins polluant – de la voiture au vélo, par exemple. Les rapports concluent que la gratuité est inefficace, puisqu’elle engendrerait un report modal, essentiellement depuis la marche et le vélo vers les transports en commun. Même la Cour des comptes a récemment pointé cette inefficacité à produire un bon report modal.

À lire aussi : Gratuité des transports : comprendre un débat aux multiples enjeux

Ce constat d’inefficacité est alors largement relayé au-delà de la sphère experte, notamment par des acteurs institutionnels et des groupes d’intérêts du transport, qui s’appuient sur ces évaluations pour structurer leur opposition à la gratuité. Les groupes d’intérêts du transport, comme le GART, qui regroupe les collectivités, ou l’UTPF, qui regroupe les entreprises de transport, s’appuient sur ces constats pour s’opposer à la mesure. Les groupes d’intérêts du transport mobilisent ces expertises pour s’opposer assez unanimement à la gratuité. La FNAUT qui représente les usagers et usagères des transports défend que « la gratuité totale, isolée de toute autre mesure, ne favorise pas un report modal ».

Politique publique de mobilité

Si la gratuité des transports est fréquemment étudiée comme une politique publique de mobilité, les élus qui la mobilisent le font au nom d’une grande variété d’objectifs. Nombreux sont les motifs évoqués pour défendre la gratuité, tels que réduction de la pollution de l’air, attractivité territoriale et des commerces, protection du pouvoir d’achat, etc.

À Aubagne, c’est la recherche de liberté et d’accessibilité sociale accrue aux transports qui sont mises en avant. À Dunkerque, on y voit un instrument d’aménagement urbain pour redynamiser le centre-ville. À Montpellier, la mesure est présentée comme un instrument de gouvernance territoriale, pour améliorer le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. À Calais, on souhaite répondre au mouvement des gilets jaunes et au coût des déplacements. À Nantes (Loire-Atlantique), la gratuité le week-end est associée à des objectifs sociaux et de réduction de l’autosolisme.

Une grande partie des effets prétendus à la gratuité des transports échappe à l’évaluation. Les effets sociaux de la mesure, notamment sur l’isolement de certaines populations, sur la facilité d’accès au transport, ont été encore peu étudiés. Même lorsque l’Observatoire des villes du transport gratuit s’intéresse aux conséquences sur les automobilistes ou sur les jeunes, ce sont essentiellement leurs chiffres sur le report modal qui sont repris dans les débats.

Financer les transports

En France, les transports en commun sont financés par trois sources principales :

le versement mobilité, impôt sur la masse salariale, payée par les entreprises, administrations et associations ;

les recettes tarifaires, payées par les usagers et usagères ;

les subventions des collectivités locales.

Les proportions de ces trois sources varient en fonction des territoires, mais le versement mobilité est souvent la source principale du financement. Les territoires denses et au réseau de transport bien structuré présentent en général des recettes tarifaires plus élevées. Aussi, si la gratuité totale des transports en commun supprime des coûts liés à la billetique (distributeurs automatiques de titres, valideurs, logiciels, application, contrôleurs, etc.), dans les grands réseaux, ces coûts sont généralement plus faibles que ce que rapportent les recettes commerciales.

Une politique totem

Si l’opposition à la gratuité totale des transports en commun est si forte, c’est que, pour beaucoup, la mesure dévaloriserait le transport. « Aucun service n’est réellement gratuit », « la gratuité n’existe pas » sont autant d’expressions révélant une valorisation d’un service par son prix.

Parler de gratuité des transports en commun est révélateur du caractère anormal de la mesure. Parlons-nous ainsi de « gratuité de la police » ? Dans un secteur plus proche, nous ne parlons pas non plus de gratuité des routes, alors que celles-ci sont très largement gratuites et que leur coût est largement supporté par les contribuables plutôt que les usagers et usagères. Comme pour les transports en commun, beaucoup d’économistes défendent pourtant une tarification de la route.

La gratuité des transports est une politique totem. Souvent intégrée à des projets de mobilités, l’intégralité des effets de la mesure demeure encore largement inconnue, tant les sens associés à la mesure sont divers. Les débats sur la gratuité des transports interrogent ainsi la légitimité d’un financement collectif renforcé des mobilités, mais aussi les cadres d’expertise à partir desquels les politiques publiques sont évaluées et jugées.

La thèse de Félicien Boiron est financée par le ministère de la Transition écologique.

23.02.2026 à 17:17

Abstention, vote extrême : ce que la précarité fait à la politique

Nonna Mayer, Directrice de recherche au CNRS/Centre d'études européennes, Sciences Po

Texte intégral (1520 mots)

La précarité progresse en France et touche désormais bien au-delà des plus pauvres. Plusieurs enquêtes électorales permettent d’étudier ses effets sur l’abstention, le rapport à la politique et les choix de vote. L’exclusion sociale contribue, de façon marquée, à l’éloignement des urnes et de la politique partisane. Analyse.

En France, la pauvreté atteint son niveau le plus élevé depuis 1996 : 15,4 % de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire, près de 13 % est en situation de privation matérielle et sociale, incapable de faire face à des dépenses courantes, comme chauffer son logement ou acheter des vêtements. Et l’emploi ne protège pas toujours de la pauvreté, puisqu’on compte un million de travailleurs sous le seuil de pauvreté, tout particulièrement chez les femmes et les jeunes. Plus largement, depuis les années 1970, on assiste au retour de la précarité ou de « l’insécurité sociale », au sens où la définissait le sociologue Robert Castel :

« Le fait d’être à la merci du moindre aléa de l’existence, par exemple une maladie, un accident, une interruption de travail qui rompent le cours de la vie ordinaire et risquent de vous faire basculer dans l’assistance, voire dans la déchéance sociale. »

Ce phénomène gagne du terrain et fragilise la démocratie.

De l’exclusion sociale à l’exclusion politique

Pour le mesurer, on dispose d’un instrument mis au point dans les années 1990 afin de détecter les personnes socialement vulnérables, le score Epices (pour Évaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les centres d’examens de santé). Outre la pauvreté et les privations matérielles, l’indicateur repère l’isolement social et culturel des individus, à partir de 11 questions simples auxquelles les enquêtés doivent répondre par « oui » ou par « non ».

Les réponses permettent de les classer sur un gradient de précarité croissante allant de 0 à 100. Par convention, une personne est considérée comme précaire lorsque son score Epices est égal ou supérieur à 30.

En 2022, au lendemain du scrutin présidentiel, c’est le cas de 29 % d’un échantillon représentatif de la population inscrite sur les listes électorales, soit un chiffre nettement plus élevé que celui du chômage (7,7 %) ou de la pauvreté monétaire (14,4 %).

Cette précarité est en train de se diffuser, touchant même les tranches de revenus intermédiaires (22 %) et les diplômés du supérieur (14 %). Et elle a des conséquences politiques majeures.

Sur la base de cette même enquête, la conclusion est sans appel : l’exclusion sociale va de pair avec l’exclusion politique. En 2022, la propension à se désintéresser de la politique, à ne se sentir proche d’aucun parti et à bouder les urnes est deux fois plus fréquente chez les 20 % de la population les plus précaires (quintile 5) que chez les 20 % les moins exposés à la précarité (quintile 1).

Pareillement, la proportion d’abstentionnistes aux deux tours est trois fois plus importante dans le premier groupe, celui des plus précaires.

Et cet effet politique de la précarité se maintient, quels que soient le genre, l’âge, le niveau de diplôme et de revenu, la taille de la commune de résidence, la pratique religieuse ou l’origine des sondés.

L’insécurité sociale favorise avant tout le retrait du politique. S’inscrire ou aller voter passent au second plan quand la préoccupation première est de survivre. Du coup, la voix des plus précaires est inaudible. Un rapport de l’Association américaine de science politique (APSA) sur les conséquences politiques des inégalités sociales aux États-Unis le disait joliment, les riches ont l’oreille des dirigeants, parce qu’ils « rugissent », leur voix porte, tandis que les pauvres eux « chuchotent quand ils ne se taisent pas. On ne les entend que par intermittence, par exemple lors de la mobilisation des gilets jaunes que les ouvriers et les employés précarisés ont été les plus nombreux à soutenir, avec le sentiment de retrouver leur dignité dans cette colère.

Comment l’exclusion sociale influence les choix électoraux

L’effet de l’insécurité sociale sur les choix électoraux est plus complexe. Les précaires forment un groupe qui n’est ni socialement ni politiquement homogène, et leurs choix évoluent dans le temps.

Lors de la présidentielle de 2012, nous avions mené une enquête sur les effets de la précarité, mesurée par le même score Epices. Elle montre l’absence de relation statistiquement significative entre le vote pour Marine Le Pen au 1er tour et le degré de précarité sociale. Malgré sa popularité chez les plus démunis, c’est la gauche qui a leur faveur. Au 1er tour, les voix recueillies par les candidats et candidates écologistes, de gauche et d’extrême gauche passent de 43 % chez les moins précaires à 51 % chez les plus précaires. Au second tour, les scores de François Hollande passent de 49 % chez les moins précaires à 63 % chez les plus précaires.

Les entretiens menés parallèlement à l’enquête par sondage de 2012 auprès de personnes en situation de grande précarité dans les agglomérations de Paris, Grenoble (Isère) et Bordeaux (Gironde) montrent qu’entre Nicolas Sarkozy « le président des riches » et le candidat socialiste il n’y avait pas d’hésitation possible, pour elles la gauche c’était « le socialnbsp;», la gauche c’était « le cœur ».

Cinq ans après, la gauche a déçu l’électorat précaire, qui se tourne vers Marine Le Pen. À l’élection présidentielle de 2017, au 1er tour son score passe de 11 % chez les moins précaires à 36 % chez les plus précaires. Au second tour, c’est 19 % chez les moins précaires contre 53 % chez les plus précaires.

Il en va de même lors de l’élection présidentielle de 2022 : le score de Marine Le Pen au premier tour est trois fois plus élevé chez les personnes les plus précaires comparées aux moins précaires. Au second tour, il est trois fois et demi plus élevé.

Mais dans le contexte particulier des législatives anticipées de 2024, on observe chez les plus précaires un retour en grâce de la gauche, les chances qu’ils votent pour le Nouveau Front populaire égalant alors celles de voter pour le RN.

Contrairement aux idées reçues, le vote des précaires pour l’extrême droite n’est donc pas inéluctable. Il y a plutôt, en fonction du contexte politique, un vote de rejet du pouvoir en place, contre Nicolas Sarkozy hier, contre François Hollande en 2017, contre Emmanuel Macron depuis 2022.

Demain, il peut se traduire par un vote aussi bien pour Marine Le Pen que pour la gauche, comme ce fut le cas aux législatives de 2024, quand la gauche unie retrouvait grâce aux yeux de ces oubliés de la démocratie, en promettant d’en finir avec la brutalité des années Macron.

Nonna Mayer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 11:38

En Europe, les politiques sociales limitent l’appauvrissement des travailleurs en situation de handicap

Justine Bondoux, Responsable de la production de l'enquête SHARE en France, Université Paris Dauphine – PSL

Jusot Florence, Professeure en Sciences Economiques, Université Paris Dauphine – PSL

Thomas Barnay, Full Professor in Economics, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (1889 mots)

La survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme pour tous les salariés européens. Cette perte peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et les politiques d’intégration professionnelle efficaces. Alors, quelles disparités entre les pays européens ? Les femmes et les hommes ? Les différents revenus de compensation ?

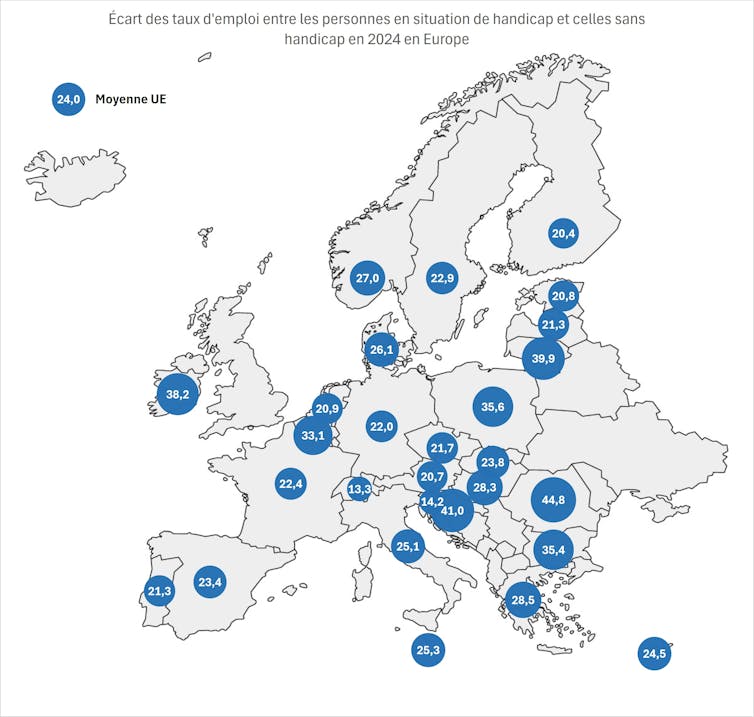

Selon Eurostat, dans l’ensemble de l’Union européenne, l’écart de taux d’emploi entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap atteint 24 points de pourcentage (pp) en 2024. Derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. L’écart n’est que de 8 pp au Luxembourg et de 14 pp en Slovénie, mais dépasse 40 pp en Roumanie et en Croatie – un point de pourcentage correspond à l’écart absolu entre deux taux exprimés en pourcentage.

Sur le marché du travail, le désavantage des personnes en situation de handicap s’explique par plusieurs facteurs : la nécessité de soins réguliers, l’insuffisante adaptation des postes, une baisse de productivité perçue ou réelle, mais aussi des phénomènes de discrimination. Les caractéristiques du handicap telles que son intensité, son type – physique, cognitif, etc. – ou encore le moment de sa survenue – naissance, enfance, âge adulte – peuvent également jouer un rôle crucial.

Alors, que se passe-t-il lorsqu’un handicap survient en deuxième partie de carrière, chez des personnes initialement en emploi et sans limitation déclarée ? Comment cet événement affecte-t-il leurs revenus globaux deux années après ? C’est précisément la question que nous abordons dans une étude publiée dans la revue Annals of Economics and Statistics.

À partir de l’enquête Survey on Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE), menée entre 2011 et 2015 auprès de plus de 2 500 individus âgés de 50 ans et plus, dans 12 pays européens, nous analysons l’effet de la survenue d’un handicap grave sur le revenu global. Nous distinguons ensuite les différents canaux à l’œuvre, en décomposant ce revenu entre salaires d’activité et revenus de remplacement, tels que les pensions ou les allocations.

Concrètement, quelles différences entre les pays européens ?

Chute de près de 79 % des salaires

À partir d’individus initialement en emploi et sans handicap en 2011, nous isolons l’effet du handicap sur le revenu global en combinant deux méthodes économétriques : le Propensity Score Matching et la méthode des différences de différences.

Cette approche permet de comparer, entre 2011 et 2015, les trajectoires de revenus d’individus déclarant un handicap en 2013 (qui perdure en 2015) à celle des individus ne déclarant pas de handicap en 2013 et 2015, tout en homogénéisant leurs caractéristiques initiales de 2011. La méthode permet de tenir compte non seulement des caractéristiques observables – âge, sexe, niveau d’éducation –, mais aussi de l’hétérogénéité non observée, comme la capacité des individus à faire face à leur handicap ou la discrimination des employeurs face aux individus en situation de handicap.

Nous postulons ensuite que cet événement va détériorer la situation sur le marché du travail comme la perte de productivité due au handicap, la réduction subie du temps de travail, voire du chômage. Tout en activant potentiellement des mécanismes de compensation. Pour tester ces hypothèses, nous décomposons le revenu global en salaire d’activité et en revenus de remplacement. Après l’apparition du handicap, les deux hypothèses sont bien confirmées : les salaires chutent fortement, tandis que les revenus de remplacement augmentent. Dans de nombreux cas, cette compensation reste insuffisante pour maintenir le revenu global.

L’apparition d’un handicap entraîne, en moyenne, une chute de près de 79 % des salaires. Malgré une augmentation massive – 200 % en moyenne – des revenus de remplacement tels que les pensions d’invalidité, le revenu global diminue en moyenne d’environ 20 %.

Différentes générosités des systèmes sociaux

Ces chiffres masquent de grandes inégalités entre pays. Dans les systèmes sociaux les plus généreux – Allemagne, Belgique, Danemark, France, Suède et Suisse –, la baisse des salaires est compensée par les revenus de remplacement comme les pensions d’invalidité. Résultat : le revenu global reste stable.

À l’inverse, dans les pays les moins généreux – Autriche, Espagne, Estonie, Italie, République tchèque et Slovénie –, ils ne suffisent pas à endiguer la perte de salaire, entraînant un appauvrissement marqué par une chute du revenu global de 27 %.

Cette hétérogénéité souligne l’importance de la générosité des systèmes sociaux et de leur capacité à protéger les individus face aux risques financiers liés au handicap. Les politiques publiques – allocations, pensions, mesures d’intégration et anti-discrimination – peuvent, par conséquent, couvrir l’intégralité de la perte de revenu lié au handicap.

Les pays nordiques combinent facilité d’accès aux prestations, mesures d’intégration sur le marché du travail et cumul des revenus de remplacement et d’un salaire. À l’inverse, certains pays d’Europe de l’Est faiblement généreux imposent, de surcroît, des conditions strictes pour cumuler pension et autres prestations, ce qui réduit fortement la protection des personnes en situation de handicap.

« Double peine » pour les femmes

Le handicap n’affecte pas les hommes et les femmes de la même manière. Chez les hommes, la baisse des salaires est souvent compensée par les revenus de remplacement, si bien que le revenu global n’est pas significativement affecté. Chez les femmes, les allocations compensent moins la chute des salaires, ce qui entraîne une diminution notable du revenu global de 32 %.

Cette « double peine » des femmes illustre des inégalités persistantes dans l’emploi et les revenus, confirmant des travaux antérieurs sur le sujet, comme ceux des économistes Morley Gunderson et Byron Lee, William John Hanna et Betsy Rogovsky ou Lisa Schur.

Vers une meilleure protection

Nos résultats montrent que la survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme. Cette perte n’est pas inéluctable. Elle peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et où les politiques d’intégration professionnelle permettent de limiter les sorties du marché du travail.

Ils soulignent plusieurs leviers d’action pour les pouvoirs publics :

renforcer les dispositifs de maintien dans l’emploi ;

améliorer l’adaptation des postes de travail ;

ajuster les mécanismes de compensation financière lorsque l’activité professionnelle devient impossible.

Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de compenser la perte de revenu, mais aussi de prévenir la rupture avec l’emploi, qui constitue un facteur majeur de fragilisation économique. Notre étude comporte néanmoins certaines limites. Elle porte exclusivement sur des Européens âgés de 50 ans et plus ; l’impact économique d’un handicap pourrait différer chez les actifs plus jeunes.

La durée de suivi, limitée à deux ans, ne permet pas de saisir pleinement les conséquences de moyen et long termes, notamment en matière de trajectoires professionnelles et de cumul des désavantages. Malgré ces réserves, les résultats apparaissent robustes : la générosité des systèmes sociaux et la capacité à intégrer durablement les personnes handicapées sur le marché du travail sont des déterminants essentiels de leur sécurité économique. À ce titre, les politiques publiques disposent de marges de manœuvre réelles pour protéger les individus face aux aléas de la santé et réduire les inégalités de revenus.

Cette étude a bénéficié d'un financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le cadre du projet “Programme Handicap et Perte d’Autonomie - Session 8” de l'Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP). Elle a également reçu le soutien du projet SHARE-France.

20.02.2026 à 16:44

Pourquoi les Français font-ils moins d’enfants ? Comprendre la fin d’une exception

Sylvie Dubuc, Professeure en sciences de la population, Université de Strasbourg

Francois-Olivier Seys, Professeur de géographie, Université de Lille

Sébastien Oliveau, Géographe, directeur de la MSH Paris-Saclay, Université Paris-Saclay; Aix-Marseille Université (AMU)

Texte intégral (2431 mots)

Pendant des décennies, la France a fait figure d’exception démographique en Europe, grâce à une fécondité relativement élevée. Or, cette singularité s’efface aujourd’hui à la faveur de transformations des trajectoires de vie, des territoires et des représentations de l’avenir. Derrière les chiffres des naissances, c’est une recomposition silencieuse qui se dessine. Que nous dit-elle de la société française contemporaine ?

En ce début d’année 2026, l’Insee vient de publier une estimation que toute la presse a reprise : la France a connu, en 2025, 645 000 naissances pour 651 000 décès. Cette situation n’est pas une surprise, mais le révélateur d’une dynamique amorcée depuis plus d’une décennie.

Pendant longtemps, la France a constitué une exception en Europe. Par exemple, l’Allemagne connaît un déficit naturel depuis 1970, et l’Italie depuis 1990.

Avec 1,56 enfant par femme en 2025, la France reste plus féconde que la moyenne de l’Union européenne (1,38 enfant par femme en 2023). Mais ce niveau est le plus faible connu par le pays depuis la Première Guerre mondiale.

Une modification structurelle de la dynamique démographique

Ces mesures sont données par l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) qui estime le nombre d’enfants qu’auraient, en moyenne, les femmes si elles avaient au cours de leur vie fertile les taux de fécondité par âge mesurés une année donnée (on additionne par exemple la fécondité des femmes de chaque groupe d’âge, de 15 à 49 ans, en 2025 pour obtenir un taux de fécondité total conjoncturel en 2025).

Cet indicateur présente l’avantage de pouvoir être calculé en temps réel. L’inconvénient est qu’il ne tient pas compte du calendrier de la fécondité. Si une génération de femmes a des enfants plus tard, il y aura une baisse de l’ICF alors que sa descendance finale (DF) ne diminuera pas nécessairement.

La descendance finale (DF) est un constat : on regarde à la fin de leur vie fertile, combien d’enfants a réellement eu une génération de femmes. C’est donc une mesure réelle, non impactée par le calendrier de la fécondité, mais il faut attendre qu’une génération de femmes ait atteint 50 ans pour la calculer.

L’ICF est donc soumis à des variations annuelles plus fortes que la DF. Ainsi, l’ICF a varié depuis 1980 où il était de 1,94 enfant par femme. On a observé une phase de baisse jusqu’en 1995 avec un minimum de 1,73, puis une hausse jusqu’en 2010 où on a atteint 2,03. À partir de 2014, s’amorce une baisse très rapide jusqu’à 1,56 en 2025.

La DF a été relativement stable : elle a varié entre 2 et 2,1 enfants par femme pour les générations 1960, 1970 ou 1980. Il est trop tôt pour pouvoir calculer la DF de la génération 1990, mais elle sera probablement plus faible.

Des enfants de plus en plus tard

Les Françaises ont leurs enfants de plus en plus tard. Cette évolution a commencé vers la fin des années 1960. L’âge moyen des mères à la maternité s’est encore retardé à 29,6 ans en 2005, puis à 31,2 ans en 2025.

Le fait d’avoir des enfants de plus en plus tard, en lien avec la baisse de la fertilité des femmes après 30 ans, joue aussi sur la DF. Ainsi, 87 % des femmes de la génération 1930 (les mères du baby-boom) ont eu au moins un enfant. Ce chiffre tombe à 80 % pour la génération 1970 et il s’approche de 75 % pour celles de 1980.

Une nouvelle géographie de la fécondité

Tout au long du XXᵉ siècle, les déterminants de la fécondité étaient sociaux et étaient représentés par une courbe en U. Les Françaises les plus fécondes étaient celles issues des catégories socioprofessionnelles les plus aisées et les plus modestes. Les Françaises les moins fécondes étant issues des classes sociales moyennes (employés et des professions intermédiaires).

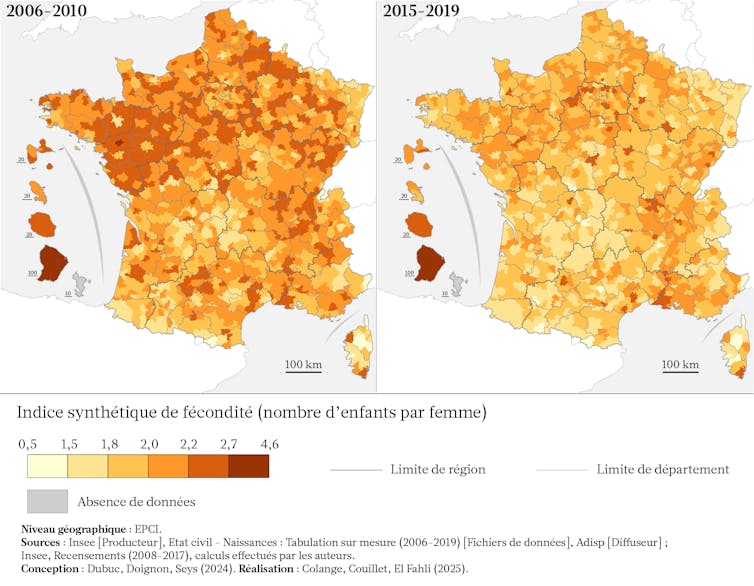

La fécondité en France (2006-2019)

Un « croissant fertile » au nord se caractérisait par une fécondité historiquement plus élevée que celle du Sud, encore perceptible en 2010. Cette singularité tenait à la structure sociale et culturelle de la population : majoritairement issue des classes populaires et ouvrières, plus fortement marquée par le catholicisme et des valeurs traditionnelles, dans un Nord alors très industrialisé.

Mais ces quinze dernières années, le croissant fertile tend à s’effacer, avec une baisse de la fécondité sur l’ensemble du territoire. Seules des poches de plus forte de fécondité relative persistent, d’une part, à l’est de la Bretagne et dans les Pays de la Loire, où perdurent des normes familiales plus traditionnelles, et, d’autre part, dans la périphérie francilienne et la vallée du Rhône, espaces marqués par une plus forte présence des classes populaires.

Certaines régions de fécondité traditionnellement forte, comme le Nord, le Pas-de-Calais et la Lorraine, ont un recul marqué des familles nombreuses et désormais une fécondité comparable à la moyenne nationale. Cela pourrait s’expliquer par un recul des valeurs traditionnelles de la famille, mais surtout par le déclin industriel et l’incertitude économique (chômage, précarité), qui sont des facteurs documentés de réduction de la fécondité ces quinze dernières années (en France et ailleurs en Europe).

Enfin, le vieillissement des mères à la maternité est généralisé, même s’il est plus marqué dans le sud de la France et les métropoles.

Le désir d’enfants baisse

Le désir d’enfant renvoie à deux notions distinctes. Le nombre d’enfants souhaités est la réponse à la question de savoir combien les personnes souhaitent avoir d’enfants. Traditionnellement, les femmes expriment un désir d’enfants légèrement supérieur à celui des hommes. Le désir d’enfants réalisé est complémentaire (il s’agit de la DF).

En les comparant, le nombre d’enfants souhaité est toujours supérieur au désir d’enfants réalisé, car une partie des femmes a moins d’enfants que souhaité pour des raisons diverses : infertilité, rupture d’union, difficultés économiques. Ces contraintes (économiques, sociales, biologiques) limitent la capacité des individus à concrétiser leurs intentions reproductives et participe à l’abaissement de la fécondité.

Le désir d’enfant a changé de dimension. Aujourd’hui, les couples stables souhaitent généralement avoir un ou deux enfants. Il y a vingt-cinq ans, c’était plutôt deux ou trois. Le refus d’avoir des enfants a progressé mais il est encore marginal, passant de 5 à 12 %.

Quelques hypothèses

Cette baisse du désir d’enfants est nouvelle en France et on peut émettre quelques hypothèses, impactant conjointement le désir d’enfants et sa réalisation, en plus des facteurs démographiques.

Tout d’abord, si l’élévation du niveau d’éducation et l’essor de l’activité professionnelle féminine ont fortement contribué à la baisse de la fécondité à la fin du XXᵉ siècle, cet effet semble aujourd’hui largement épuisé. La massification de l’enseignement supérieur et l’ancrage durable du travail féminin constituent désormais un cadre stabilisé, qui ne permet plus, à lui seul, de rendre compte du recul récent de la fécondité.

La crainte de l’avenir semble être la raison primordiale. Le contexte économique difficile s’associe à une baisse de la fécondité, comme l’ont montré les études en Europe, par exemple avec la crise de 2008. Dans toutes les enquêtes, les jeunes adultes expriment leurs angoisses face au changement climatique, au contexte géopolitique, à l’incertitude économique et sociale. La crise climatique joue probablement, mais à la marge. D’ailleurs, le refus d’enfants est encore très minoritaire. Dans le détail, c’est plutôt un comportement des jeunes des grandes villes, ayant fait des études supérieures, pour lesquels ne pas avoir d’enfant serait un geste « écologique ».

Si l’évolution des représentations de la famille et des changements normatifs participent à ce mouvement de baisse de la fécondité chez les jeunes femmes, on peut aussi y voir des difficultés accrues à trouver un équilibre entre famille et travail dans un contexte de précarisation de l’emploi. En effet, l’emploi et ses modalités jouent probablement un rôle. Si le chômage a baissé en France depuis une petite dizaine d’années, la nature des emplois a changé. Le premier emploi stable arrive souvent après plusieurs contrats précaires, donc plus tard.

Le logement joue également un rôle. La France ne propose pas suffisamment de logements par rapport à la croissance du nombre de ménages. Cela induit une augmentation forte des prix à la location et à l’achat, et une pénurie de logements disponibles, en particulier dans les grandes villes. Beaucoup de jeunes actifs vivent encore dans le ménage parental ou en colocation.

Quel avenir pour la fécondité en France ?

Ces facteurs pourraient accroître l’écart entre nombre d’enfants idéal et réalisé. On peut penser que les risques évoqués sont désormais perçus comme des contraintes de long terme pour les jeunes générations. Une fois intériorisées, elles sont désormais suffisamment fortes pour changer les normes et représentations de la famille, qui influencent le désir d’enfant lui-même.

La France est probablement à un tournant démographique, amorcé il y a une dizaine d’années : l’accroissement naturel est devenu un déficit. La baisse du désir d’enfants chez les jeunes générations nous dit clairement que cela devrait être une tendance durable.

Jusqu’à la fin de la décennie, on peut s’attendre à un indicateur conjoncturel de fécondité probablement inférieur à 1,7. Il ne devrait cependant pas baisser en dessous de 1,3, le désir d’enfants étant encore présent. Cela signifie que le déficit naturel s’installera probablement dans la durée. En ce sens, la France est devenue un pays européen comme les autres puisque c’est le cas dans la presque totalité des pays de l’Union européenne.

Sylvie Dubuc a reçu des financements du LABoratoire d’EXcellence iPOPs

Francois-Olivier Seys et Sébastien Oliveau ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

19.02.2026 à 17:02

Interdire les réseaux sociaux aux mineurs : un frein aux alternatives vertueuses ?

Julien Falgas, Maître de conférences au Centre de recherche sur les médiations, Université de Lorraine

Dominique Boullier, Professeur des universités émérite en sociologie. Chercheur au Centre d'Etudes Européennes et de Politique Comparée, Sciences Po

Texte intégral (2062 mots)

La proposition de loi visant à « protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » sera bientôt examinée par le Sénat. Elle élude le cœur du problème : le modèle économique fondé sur la captation de l’attention. Sans s’attaquer à cette architecture, la régulation risque de manquer sa cible.

Loin de cibler les plateformes toxiques bien connues, la proposition de loi visant à « protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » pourrait entraver l’émergence d’alternatives vertueuses pour nos écosystèmes d’information et de communication. Les sciences humaines et sociales ne sont pourtant pas avares de propositions systémiques plus constructives.

Des mois de débats stériles sans définition valable

Adopté par l’Assemblée nationale le 26 janvier 2026, le projet de loi visant à interdire les réseaux aux moins de quinze ans bénéficie d’une procédure accélérée à la demande du gouvernement. En accord avec la rapporteure Laure Miller, le gouvernement a fait voter un amendement qui gomme toute distinction entre des réseaux sociaux identifiés comme dangereux après avis de l’Arcom et les réseaux sociaux en général : tous sont désormais explicitement désignés comme « dangereux pour les moins de 15 ans ». De fait, le législateur n’apporte aucun élément pour définir ce qu’il propose d’interdire. Il faut se tourner vers le droit européen pour savoir de quoi il est question.

Selon le Digital Market Act (DMA) européen, un réseau social est un « service de plateforme essentiel […] permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations ». Sur la base d’une telle définition, le projet de loi français rate sa cible et confond réseaux socionumériques et médias sociaux en ligne, pénalisant les réseaux sociaux qui méritent encore d’être désignés comme tels.

Or de tels réseaux ne manquent pas. Nous ne parlons pas seulement des substituts aux services de microblogging que sont Mastodon ou Bluesky. Les projets réellement alternatifs sont peu connus et balbutiants faute de moyens dans un espace dominé par les grandes plateformes toxiques des BigTech. Vous connaissez TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ou LinkedIn, mais sans doute pas Tournesol, Reconnexion, Qwice, Panodyssey ou encore needle.social. Ce dernier projet émane de la recherche publique en sciences humaines et sociales, développé au Centre de recherche sur les médiations (Crem) dans l’espoir de le mettre au service du secteur de la presse.

De longue date, l’impensé numérique traverse les discours médiatiques. Il consiste à présenter la technique comme une évidence au point de vider le débat public de tout questionnement politique ou velléité de résistance. Ainsi, en mettant l’accent sur des préoccupations tournées vers la santé des adolescents, le débat autour de l’interdiction des réseaux sociaux a contribué à détourner l’attention des enjeux démocratiques que soulève le modèle économique des plateformes dominantes.

Derrière l’urgence sanitaire, une urgence démocratique

Souvent résumé dans les médias à une opposition entre interdiction et éducation, le débat a fini par occulter le rôle prépondérant du modèle économique des plateformes pourtant identifié par l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Là où réside un consensus scientifique, c’est bien pour condamner la responsabilité écrasante du modèle économique des Big Tech dans la dégradation de nos démocraties. C’est notamment le constat accablant du GIEC des écosystèmes d’information après avoir épluché près de 1 700 publications scientifiques :

« Les modèles économiques des grandes entreprises technologiques (Big Tech) incitent les enfants et les adultes connectés à autoriser l’extraction de données, qu’elles monétisent ensuite à des fins lucratives. Cette pratique facilite la diffusion virale de désinformation, de mésinformation et de discours de haine. »

Le modèle économique des grandes plateformes numériques constitue un facteur majeur de l’accélération de la désinformation et de la mésinformation. La propagation des contenus malicieux est amplifiée à partir de métriques (likes, commentaires, partages, temps passé, etc.) qui provoquent l’emballement, selon un processus favorable aux contenus qui provoquent le plus de réactions.

Une action systémique contre l’économie de l’attention est possible

Il ne viendrait pas à l’idée de nos parlementaires d’interdire de « boire dans un verre au café » sous prétexte que les « verres » peuvent contenir une boisson alcoolisée. C’est bien la vente d’alcool aux mineurs qui est interdite. Si l’interdiction peut être débattue, elle doit porter sur des produits dont la nocivité est avérée. Or, le produit toxique des BigTech ce sont les enchères publicitaires qui conditionnent toute l’architecture algorithmique de leurs réseaux sociaux. Dans une note du MIT de 2024, quelques mois avant de recevoir le Nobel d’économie, Daron Acemoglu et Simon Johnson ont ainsi appelé à l’urgence de taxer la publicité numérique. L’enjeu : casser cette économie toxique, contraindre les Big Tech à imaginer d’autres modèles d’affaires et réouvrir la possibilité d’innover au travers de plateformes différentes.

La régulation a également un rôle à jouer. On serait en droit d’attendre l’application des lois européennes existantes, telles que le Règlement sur les services numériques (DSA) qui impose notamment aux plateformes des obligations quant à la modération des contenus partagés sur les réseaux sociaux (facilitation des signalement et coopération avec des signaleurs de confiance, possibilités de contestation pour les utilisateurs, transparence des algorithmes, accès des autorités et des chercheurs aux données, obligations d’audits indépendants…). Ainsi, le 6 février 2026, la Commission européenne a conclu à titre préliminaire que TikTok enfreignait la législation sur les services numériques en raison de sa conception addictive au travers de fonctionnalités telles que le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et son système de recommandation hautement personnalisé.

On serait tenté d’exiger que l’industrie du numérique démontre l’innocuité de ses produits avant leur commercialisation, comme c’est le cas pour les médicaments, les jouets ou les véhicules. Pourtant, dans les industries médiatiques, c’est l’éditeur qui est responsable a posteriori devant la loi. Le problème des plateformes tient davantage au fait qu’elles sont considérées comme des hébergeurs, alors qu’elles effectuent bien une sélection éditoriale de ce qui doit être propagé ou invisibilisé via leurs algorithmes. Comme n’importe quel média, elles pourraient être tenues de demander une autorisation de publication dès lors que la diffusion des contenus sort du cercle privé. Si le droit des médias s’impose (comme le prévoit un amendement adopté en première lecture), un contenu répréhensible peut faire l’objet d’une action en justice engageant la responsabilité pénale du directeur de publication. Pour l’éviter, l’intérêt des plateformes consistera à mettre enfin en œuvre une modération a priori qui empêche la propagation des contenus litigieux.

Comment faire émerger des réseaux sociaux alternatifs et vertueux ?

Une architecture stratégique issue des ateliers de lutte contre les manipulations de l’information considère nos écosystèmes informationnels comme des biens communs dont dépend la résilience informationnelle de nos sociétés : au même titre que le climat ou la biodiversité, il convient d’en prendre soin. Les instruments existent, déjà identifiés pour agir face à d’autres enjeux écologiques : investissement dans la recherche publique, incitations fiscales et économiques sur le modèle des labels environnementaux, développement de l’économie sociale et solidaire.

La recherche en sciences sociales alerte depuis plusieurs années sur les dérives des plateformes des BigTech, mais inventer et expérimenter des dispositifs sociotechniques alternatifs nécessite un engagement au long cours et l’appui d’ingénieurs informatiques pérennes : toutes choses que ne permettent pas les financements sur projets. L’absence de moyens pour innover en matière d’infrastructures d’information et de communication soucieuses de l’intérêt général contraste cruellement avec les investissements dans une « course à l’IA" » qui fait peu de cas de l’intelligence collective.

Julien Falgas a reçu des financements du Ministère de la Culture (fond pour l'innovation dans le secteur de la presse), de l'Université de Lorraine et de la Région Grand-Est afin de cofonder la société Profluens à laquelle il apporte son concours scientifique. Profluens édite needle.social : une plateforme de partage et de découverte fondée sur l'intelligence collective.

Dominique Boullier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.02.2026 à 16:58

Comment protester contre les néonazis ? Les leçons de l’histoire allemande

Laurie Marhoefer, Professor of History, University of Washington

Texte intégral (2425 mots)

La mort de Quentin Deranque, le 14 février 2026 à Lyon, pose la question de la stratégie de certains groupes « antifa » qui choisissent de se confronter aux militants d’extrême droite. À cette occasion, nous republions un article de l’historienne Laurie Marhoefer, à la suite de la mort de Heather Heyer, militante pacifiste tuée par des néonazis à Charlottesville (États-Unis) en 2017.

Après le meurtre de Heather Heyer à Charlottesville, nombre de personnes se sont demandé ce qu’elles devraient faire si des nazis manifestent dans leur ville. Faut-il se mettre en danger dans des contre-manifestations ? Certains disent oui.

L’histoire nous montre que non. Croyez-moi : je suis une spécialiste des nazis. Nous avons une obligation éthique de nous opposer au fascisme et au racisme. Mais nous avons aussi une obligation éthique de le faire d’une manière qui n’aide pas les fascistes et les racistes plus qu’elle ne leur nuit.

L’histoire se répète

La manifestation de Charlottesville en 2017 semblait tout droit sortie d’un manuel nazi. Dans les années 1920, le parti nazi n’était qu’un parti politique parmi d’autres dans un système démocratique, se présentant pour obtenir des sièges au Parlement allemand. Pendant l’essentiel de cette période, il s’agissait d’un petit groupe marginal. En 1933, porté par une vague de soutien populaire, le parti nazi s’empara du pouvoir et instaura une dictature. La suite est bien connue.

C’est en 1927, alors qu’il se trouvait encore aux marges de la vie politique, que le parti nazi programma un rassemblement dans un lieu résolument hostile – le quartier berlinois de Wedding. Wedding était si ancré à gauche que le quartier portait le surnom de « Wedding rouge », le rouge étant la couleur du Parti communiste. Les nazis tenaient souvent leurs rassemblements précisément là où vivaient leurs ennemis, afin de les provoquer.

Les habitants de Wedding étaient déterminés à lutter contre le fascisme dans leur quartier. Le jour du rassemblement, des centaines de nazis descendirent sur Wedding. Des centaines de leurs opposants se présentèrent également, organisés par le Parti communiste local. Les antifascistes tentèrent de perturber le rassemblement en huant les orateurs. Des nervis nazis ripostèrent. Une bagarre massive éclata. Près de 100 personnes furent blessées.

J’imagine que les habitants de Wedding eurent le sentiment d’avoir gagné ce jour-là. Ils avaient courageusement envoyé un message : le fascisme n’était pas le bienvenu.

Mais les historiens estiment que des événements comme le rassemblement de Wedding ont aidé les nazis à construire une dictature. Certes, la bagarre leur a apporté une attention médiatique. Mais ce qui fut de loin le plus important, c’est la manière dont elle a alimenté une spirale croissante de violence de rue. Cette violence a considérablement servi les fascistes.

Les affrontements violents avec les antifascistes ont donné aux nazis l’occasion de se présenter comme les victimes d’une gauche agressive et hors-la-loi.

Cela a fonctionné. Nous savons aujourd’hui que de nombreux Allemands ont soutenu les fascistes parce qu’ils étaient terrorisés par la violence de gauche dans les rues. Les Allemands ouvraient leurs journaux du matin et y lisaient des récits d’affrontements comme celui de Wedding. Ils avaient l’impression qu’une guerre civile allait éclater dans leurs villes. Électeurs et responsables politiques de l’opposition finirent par croire que le gouvernement avait besoin de pouvoirs policiers spéciaux pour arrêter les gauchistes violents. La dictature devint désirable. Le fait que les nazis eux-mêmes attisaient la violence semblait ne pas compter.

L’une des étapes les plus importantes de l’accession d’Hitler au pouvoir dictatorial fut l’obtention de pouvoirs policiers d’urgence, qu’il affirmait nécessaires pour réprimer la violence de gauche.

La gauche encaisse le choc

Dans l’opinion publique, les accusations de désordre et de chaos dans les rues ont, en règle générale, tendance à se retourner contre la gauche, et non contre la droite.

C’était le cas en Allemagne dans les années 1920. Cela l’était même lorsque les opposants au fascisme agissaient en état de légitime défense ou tentaient d’utiliser des tactiques relativement modérées, comme les huées. C’est le cas aujourd’hui aux États-Unis, où même des rassemblements pacifiques contre la violence raciste sont qualifiés d’émeutes en devenir.

Aujourd’hui, des extrémistes de droite parcourent le pays en organisant des rassemblements semblables à celui de 1927 à Wedding. Selon l’organisation de défense des droits civiques Southern Poverty Law Center, ils choisissent des lieux où des antifascistes sont présents, comme les campus universitaires. Ils viennent en quête d’affrontements physiques. Puis eux et leurs alliés retournent la situation à leur avantage.

J’ai vu cela se produire sous mes yeux, à quelques pas de mon bureau sur le campus de l’Université de Washington. L’an dernier, un orateur d’extrême droite est venu. Il a été accueilli par une contre-manifestation. L’un de ses partisans a tiré sur un contre-manifestant. Sur scène, dans les instants qui ont suivi la fusillade, l’orateur d’extrême droite a affirmé que ses opposants avaient cherché à l’empêcher de parler « en tuant des gens ». Le fait que ce soit l’un des partisans de l’orateur – un extrémiste de droite et soutien de Trump – qui ait commis ce que les procureurs qualifient aujourd’hui d’acte de violence non provoqué et prémédité n’a jamais fait la une de l’actualité nationale.

Nous avons vu le même scénario se dérouler après Charlottesville. Le président Donald Trump a déclaré qu’il y avait eu de la violence « des deux côtés ». C’était une affirmation incroyable. Heather Heyer, une manifestante pacifique, ainsi que 19 autres personnes, ont été intentionnellement percutées par une voiture conduite par un néonazi. Trump a semblé présenter Charlottesville comme un nouvel exemple de ce qu’il a qualifié ailleurs de « violence dans nos rues et chaos dans nos communautés », incluant apparemment Black Lives Matter, qui est pourtant un mouvement non violent contre la violence. Il a attisé la peur. Trump a récemment déclaré que la police était trop entravée par le droit en vigueur.

Le président Trump a recommencé lors des manifestations largement pacifiques à Boston : il a qualifié les dizaines de milliers de personnes rassemblées pour protester contre le racisme et le nazisme d’« agitateurs anti-police », avant, dans un revirement caractéristique, de les féliciter.

Les déclarations du président Trump portent leurs fruits. Un sondage de CBS News a révélé qu’une majorité de républicains estimaient que sa description des responsables de la violence à Charlottesville était « exacte ».

Cette violence, et la rhétorique de l’administration à son sujet, sont des échos – faibles mais néanmoins inquiétants – d’un schéma bien documenté, d’une voie par laquelle les démocraties se transforment en dictatures.

Le rôle des « antifa »

Il existe une complication supplémentaire : l’antifa. Lorsque des nazis et des suprémacistes blancs manifestent, les antifa sont susceptibles d’être présents eux aussi.

« Antifa » est l’abréviation d’antifascistes, même si ce terme n’englobe nullement toutes les personnes opposées au fascisme. L’antifa est un mouvement relativement restreint de l’extrême gauche, lié à l’anarchisme. Il est apparu dans la scène punk européenne des années 1980 pour combattre le néonazisme.

L’antifa affirme que, puisque le nazisme et la suprématie blanche sont violents, il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour les arrêter. Cela inclut des moyens physiques, comme ce qu’ils ont fait sur mon campus : former une foule pour bloquer l’accès à une salle où doit intervenir un orateur d’extrême droite.

Les tactiques de l’antifa se retournent souvent contre eux, tout comme celles de l’opposition communiste allemande au nazisme dans les années 1920. Les confrontations s’enveniment. L’opinion publique blâme fréquemment la gauche, quelles que soient les circonstances.

Que faire ?

Une solution : organiser un événement alternatif qui n’implique pas de proximité physique avec les extrémistes de droite. Le Southern Poverty Law Center a publié un guide utile. Parmi ses recommandations : si l’alt-right manifeste, « organisez une protestation joyeuse » bien à l’écart. Donnez la parole aux personnes qu’ils ont ciblées. Mais « aussi difficile que cela puisse être de résister à l’envie de crier sur les orateurs de l’alt-right, ne les affrontez pas ».

Cela ne signifie pas ignorer les nazis. Cela signifie leur tenir tête d’une manière qui évite tout bain de sang.

L’idéal pour laquelle Heather Heyer est morte sera mieux défendu en évitant la confrontation physique voulue par ceux qui l’ont assassinée.

Laurie Marhoefer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.02.2026 à 17:04

Meurtre de Quentin Deranque : quels mécanismes conduisent à la violence politique ?

Antoine Marie, Chercheur post-doctorant, École normale supérieure (ENS) – PSL

Texte intégral (1839 mots)

La mort le 14 février de Quentin Deranque, 23 ans, militant d’extrême droite battu à mort dans les rues de Lyon deux jours plus tôt, a donné lieu à l’interpellation de 11 militants « antifa », dont un collaborateur parlementaire de La France insoumise. Cet événement, qui suscite de houleux débats sur la responsabilité politique de LFI, interroge également les processus individuels et collectifs qui peuvent conduire à la radicalisation et à la violence politique.

Comment des gens a priori ordinaires en viennent-ils à commettre des violences en réunion politiquement motivées ? Le psychologue Fathali Moghaddam a proposé un modèle devenu classique, « l’escalier vers le terrorisme », qui s’applique assez bien à la violence politique en général. Selon son analyse, l’action politique violente est l’étape finale d’un long escalier qui s’élève et se rétrécit très progressivement.

Première marche : l’exposition sélective. On ne consulte plus que des sources d’information politiques qui renforcent ses perceptions négatives et des analyses partisanes d’enjeux politiques complexes. On cesse progressivement le contact avec des interlocuteurs nuancés, capables de défendre le point de vue adverse.

Deuxième marche : l’acquisition de visions hautement sélectives, aux accents parfois conspirationnistes, des questions politiques et sociétales. À l’extrême droite, par exemple, la peur du « grand remplacement » exagère considérablement l’ampleur des changements démographiques et leurs conséquences culturelles. A l’extrême gauche, on trouve des discours qui, s'ils ne sont pas nécessairement conspirationnistes, révèlent une représentation excessivement négative du capitalisme, focalisés sur ses contributions aux inégalités et sous-évaluant sa contribution au développement des libertés individuelles.

Troisième marche : la déshumanisation du camp adverse. Notamment via ce que Waytz, Young et Ginges appellent la « motive attribution asymmetry » : chaque camp est convaincu d’agir par amour des siens, mais attribue au camp d’en face une motivation de pure haine. Ce biais, observé par les auteurs au sein de populations israélienne, palestinienne et états-unienne (républicains et démocrates), rend le compromis beaucoup plus difficile. En fait, Moore-Berg et ses collègues ont montré au moyen d’études expérimentales que ces perceptions d’hostilité sont massivement exagérées : démocrates et républicains surestiment le degré auquel l’autre camp les déteste, et sous-estiment l’authenticité de leurs motivations morales – des erreurs de perception qui alimentent en retour l’hostilité réciproque.

Chaque marche de l’escalier de la radicalisation est gravie d’une manière qui est subjectivement insensible. On ne se réveille pas un matin radical : l’embrigadement est progressif. Par ailleurs, les études ethnographiques suggèrent que les militants restent convaincus, à chaque étape, d’avoir la morale et la vérité de leur côté.

La radicalisation n’est ainsi pas la plupart du temps le reflet d’une pathologie psychiatrique. Elle est plutôt une version poussée à l’extrême de traits moraux et cognitifs ordinaires : l’indignation face à l’injustice, la pensée tribale « nous » contre « eux », la solidarité envers son groupe, l’hypersensibilité à la menace sociale, le désir de protéger un mode de vie qui nous est cher, la délégitimation de ceux qui sont en désaccord avec soi politiquement, etc.

Soulignons également l’importance des motivations sociales satisfaites par le groupe : le groupe radical offre appartenance, fierté identitaire, impressions d’utilité.

Et le jour J du passage à l’action violente, la dynamique de groupe fait le reste. Il y a un enjeu de statut auprès des camarades à montrer qu’on est prêt à passer à l’acte, et le fait de recevoir des coups active des instincts fondamentaux de défense par la violence.

L’extrême droite commet plus de violences que l’extrême gauche

La recherche montre que de nombreux mécanismes sont communs à la radicalité violente de gauche et de droite, même si les contenus de croyances diffèrent considérablement.

Il est également important de rappeler une importante asymétrie. La base de données de Sommier, Crettiez et Audigier (2021) recense environ 6 000 épisodes de violence politique sur la période 1986-2021 et établit que parmi les morts des violences idéologiques, neuf sur dix sont victimes de l’extrême droite. La violence d’extrême droite est aussi plutôt dirigée contre des personnes, celle d’extrême gauche plutôt contre des biens.

Ces chiffres rappellent que la violence politique tue des deux côtés, mais pas dans les mêmes proportions.

Déradicaliser : le contact comme antidote ?

Comment déradicaliser les militants les plus extrêmes ? Une difficulté tient à ce que chaque camp refuse de concéder que des membres de son propre camp sont allés trop loin (le faire apparaît comme une « trahison »). Chaque camp est convaincu que sa propre violence n’est que la réaction légitime à celle de l’autre.

Une autre barrière réside dans la difficulté de l’accès aux militants radicaux : eux ne voient généralement pas leur vision du monde et leur engagement comme antisociaux, antidémocratiques ou assis sur des certitudes excessives.

Pourtant, la recherche offre des pistes, testées en général sur des partisans ordinaires, non violents. La méta-analyse de Pettigrew et Tropp (2006), portant sur plus de 500 études, montre que le contact intergroupe – passer un moment en face-à-face avec un membre de l’exogroupe, s’engager dans des activités communes – réduit les préjugés haineux de manière robuste. Landry et ses collègues (2021) ont montré que simplement informer les gens que l’autre camp ne les déteste pas autant qu’ils le croient par de courts messages réduit la déshumanisation.

Les maîtres-mots sont la rencontre et la reprise de contact avec la réalité : corriger les perceptions déformées sur ce que pensent vraiment les adversaires, pour les réhumaniser et réduire la défiance.

Mais les individus les plus radicalisés sont typiquement très difficiles à atteindre : confiance très basse dans les institutions publiques, dans les chercheurs, déshumanisation totale des « ennemis ». Ils sont souvent convaincus que « sur eux, ça ne marchera pas », ou se montrent rétifs à toute remise en question de leur vision du monde.

En amont, à un niveau sociétal, il importe de refuser toute glorification de la violence politique afin de réduire les incitations statutaires à la commettre – comme on recommande de limiter la publicisation des auteurs d’attentats pour diminuer l’effet de prestige.

En aval, il faut enseigner systématiquement les techniques de la désescalade, comme le refus de répondre aux provocations par la violence. L’histoire du mouvement des droits civiques américains montre que la non-violence est non seulement moralement supérieure, mais aussi stratégiquement plus efficace. Notamment parce qu’elle donne un plus grand « crédit moral » aux mouvements sociaux auprès de ceux qui n’en sont pas déjà les partisans (voire les travaux de Chenoweth et al. sur les bienfaits de la non-violence sur le long cours).

À la limite, puisque c’est chez les jeunes (hommes) qu’ils sont les moins rares, les mécanismes de la radicalisation pourraient être enseignés dès le lycée et le collège, comme on commence à le faire avec la désinformation.

Cet article a été écrit en collaboration avec Peter Barrett, expert de la polarisation politique, intervenant à l'Essec et à l'Université de Cergy.

Antoine Marie ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.02.2026 à 17:07

Les fusions de communes tiennent-elles leurs promesses ?

Gabriel Bideau, Géographe, Université Paris Cité

Texte intégral (2401 mots)

Les 15 et 22 mars prochains, les Français voteront pour élire leurs conseils municipaux. Certains d’entre eux voteront dans des « communes nouvelles », créées par fusion de plusieurs communes. Dix ans après les premières vagues importantes de regroupements, le recul est suffisant pour proposer un premier bilan de cette politique.

L’idée (discutable) selon laquelle il serait nécessaire de réduire le nombre de communes françaises est ancienne et répétée par plusieurs acteurs : le gouvernement vient d’ailleurs d’accélérer l’examen d’un projet de loi sur ce sujet.

Plusieurs mesures ont été prises ces dernières années pour encourager les communes à se regrouper. Ainsi, le statut de « commune nouvelle » a été créé en 2010, et amendé à plusieurs reprises : il permet le regroupement – certains acteurs répugnent à parler de « fusions » – de plusieurs communes au sein d’une nouvelle entité. Celle-ci détient alors toutes les compétences communales mais a la possibilité de maintenir en son sein une existence légale (bien que largement symbolique) pour les anciennes communes, devenant « communes déléguées ». Des incitations fiscales ont également été instituées depuis 2014.

Aujourd’hui, on compte 844 communes nouvelles, rassemblant 2 724 communes historiques et près de 3 millions d’habitants. Alors que les communes nouvelles créées en 2015 (année de la première vague importante de fusions) ont passé leur première décennie et à l’approche des élections municipales de mars 2026, il est opportun de faire un point d’étape sur ce phénomène, entre autres car il fait l’objet d’un certain nombre d’idées reçues.

Idée reçue n°1 : « Les communes qui fusionnent sont les toutes petites communes rurales »

Verdict : Plutôt faux

La politique de réduction du nombre de communes en France s’appuie sur l’idée qu’il y aurait trop de communes de toute petite taille. Il est vrai que les communes françaises sont moins peuplées que les entités comparables dans d’autres pays, et qu’elles sont plus nombreuses.

Cependant, le raisonnement selon lequel il faudrait réduire le nombre de communes pour que, en fusionnant, elles arrivent à rassembler chacune une « masse critique » en termes de population est pour le moins débattu. Les différentes études portant sur une éventuelle « taille optimale » ont bien du mal à l’identifier : il n’existe pas de seuil démographique au-delà duquel une commune serait plus efficace qu’en dessous.

En partant néanmoins du principe, débattu donc, que les toutes petites communes poseraient problème pour l’efficacité de l’action publique, les fusions permettent-elles de résoudre cette difficulté ? Globalement, non.

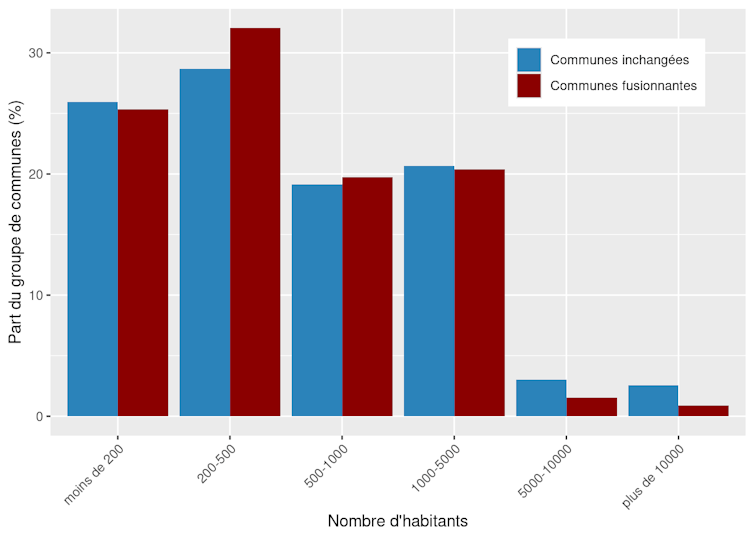

Les toutes petites communes (moins de 200 habitants) sont plutôt sous-représentées dans les communes fusionnantes par rapport à la proportion qu’elles représentent dans l’ensemble des communes françaises. Les communes qui fusionnent ont en effet une population médiane (404 habitants) proche de celle des autres communes (426 habitants).

Au final, la proportion de communes de moins de 200 habitants est passée, depuis 2012, de 25,9 % à 25,4 %. Si l’objectif premier de la politique des communes nouvelles était de réduire drastiquement le nombre de très petites communes, on peut dire selon l’adage que, faute d’être un échec, « ça n’a pas marché ».

Les très petites communes ne sont pas surreprésentées parmi les communes fusionnantes

Les communes fusionnantes ne sont pas non plus systématiquement rurales. Ainsi, 6,7 % des communes fusionnantes sont dans une agglomération. Cela paraît peu, mais sur l’ensemble des communes françaises les communes situées en agglomération ne représentent que 12,7 %. Les communes nouvelles sont donc un peu plus fréquentes dans les espaces éloignés des pôles urbains, sans toutefois y être limitées.

Idée reçue n°2 : « Les fusions communales permettent de mettre en cohérence les territoires vécus et les territoires administratifs »

Verdict : C’est plus compliqué

François Baroin, qui clôturait en 2017 en tant que président de l’Association des maires de France (AMF) la 3ᵉ rencontre des communes nouvelles, considérait que « ce sont les bassins de vie qui ont créé les conditions de l’avancement de la coopération entre les communes », faisant sans doute référence à l’idée d’un espace au sein duquel les individus se déplacent pour leur travail, leurs loisirs et leurs achats.

Or, les communes nouvelles ne se créent que partiellement en cohérence avec les territoires vécus. Si on s’intéresse aux communes fusionnantes qui appartenaient à une aire urbaine en 2014 (avant la très grande majorité des fusions), 35 % d’entre elles ont fusionné avec d’autres communes n’appartenant pas à la même aire urbaine. Si on s’intéresse spécifiquement aux déplacements domicile-travail, dans 72 % des cas le principal flux sortant de la commune fusionnante ne va pas vers une commune avec laquelle elle fusionne, mais vers une commune tierce. Il y a donc bien persistance d’une différence entre le maillage administratif et les territoires pratiqués et vécus par les habitants.

Idée reçue n°3 : « Les fusions communales permettent de faire des économies d’échelle »

Verdict : Plutôt faux

Des acteurs comme l’AMF mettent en avant l’idée que les fusions permettraient presque automatiquement de réaliser des économies d’échelle, c’est-à-dire de mutualiser des coûts pour faire baisser les dépenses totales. Or, une étude des évolutions budgétaires entre 2011 et 2022 contredit ce présupposé. Ces résultats se retrouvent également dans une étude portant sur les communes créées en 2016, 2017 et 2019. On n’observe pas une diminution des dépenses : bien au contraire, en général celles-ci augmentent nettement dans les années suivant la fusion.

Par exemple, si on regarde spécifiquement l’évolution entre 2011 et 2022 des charges de fonctionnement des communes (c’est-à-dire leurs dépenses hors investissement), le groupe des communes fusionnantes a connu une augmentation plus importante (+31 %) que le groupe des autres communes françaises (+28 %).

Un processus mené par le haut, qui semble favoriser l’abstention

Deux derniers points peuvent être relevés.

Tout d’abord, le passage en commune nouvelle est décidé par les conseils municipaux des communes fusionnantes, qui n’ont pas l’obligation de consulter la population. Fréquemment, les élus ne lui laissent d’ailleurs qu’une place limitée dans la construction des décisions, soit par crainte d’ouvrir une « boîte de Pandore » démocratique poussant à la remise en question systématique des décisions prises, soit par méfiance envers les décisions des populations, perçues comme peu éclairées. Un maire interrogé dans le cadre de mes travaux affirmait ainsi en 2016 : « Les gens vont voter pour quelque chose, mais ils ne savent pas forcément tout à fait les tenants et les aboutissants. Donc […] à mon avis, ce n’est pas la bonne solution. »

Par exemple, concernant le nom de la nouvelle commune, il est fréquent que les administrés soient invités à en proposer, voire à voter pour celui qu’ils préfèrent. En revanche, ce sont les élus qui vont conserver la main sur la décision finale ou sur les modalités de choix (par exemple en décidant des noms qui seront soumis à la consultation), permettant, in fine, d’orienter le vote. Cela pose la question de la place réelle laissée aux populations dans ces formes de participation ou de consultation.

Enfin, on observe aussi une montée de l’abstention dans les communes nouvelles. Ainsi, entre 2014 et 2020, la participation aux élections municipales a diminué de manière bien plus importante dans les communes nouvelles que dans les communes inchangées : le pourcentage de votants par rapport au nombre d’inscrits a baissé de 21 % dans les communes nouvelles entre 2014 et 2020, contre une baisse de 15 % pour les communes inchangées. Certes, la diminution généralisée de la participation s’explique par le contexte pandémique. Mais celui-ci n’a, a priori, pas touché différemment les communes nouvelles, quelle que soit leur taille.

Chaque élément présenté ici ne peut, à lui seul, délégitimer les communes nouvelles. Il est évident que certains projets de fusion font sens et remplissent les objectifs qu’ils se sont fixés, comme la mutualisation de structures ou de personnels, la montée en compétence des équipes communales ou l’aboutissement de décennies de collaborations concernant des services aux populations ou des équipements. Mesurer ces effets bénéfiques est d’ailleurs complexe, et mériterait des analyses encore à conduire.

Il serait toutefois souhaitable que les réflexions sur les communes nouvelles prennent en compte toutes les données en jeu, sans idées préconçues, et que les décisions de regroupement soient prises sur des bases saines. Les fusions sont parfois comparées à des mariages, or ce n’est pas parce qu’on peut observer des couples heureux que tout le monde doit se marier, a fortiori avec n’importe qui !

Il faut en tout cas appeler à ce que les prochaines semaines de campagne à l’échelon municipal, outre les questions programmatiques et partisanes qui ne manqueront pas, soient aussi l’occasion de débattre de ces enjeux liés aux communes nouvelles pour que, dans les communes qui ont fusionné comme dans celles qui pourraient l’envisager, le débat démocratique soit nourri et éclairé.

Gabriel Bideau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.02.2026 à 16:59

Peut-on décentraliser sans repenser la carte communale ?

Daniel Behar, Géographe Professeur des Universités, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (2157 mots)

La France compte un peu moins de 35 000 communes, auxquelles la décentralisation a transféré de nombreuses compétences. Cet émiettement communal est un impensé des réformes territoriales, à rebours des trajectoires européennes. En évitant de trancher la question de la carte communale, la décentralisation n’a-t-elle pas atteint ses propres limites ?

La décentralisation fait débat autour de deux questions. La première porte sur la clarification des rôles des différents échelons de collectivités. La seconde porte sur un approfondissement de la décentralisation – soit plus de transferts de compétences de l’État en direction des élus locaux. Les projets annoncés par le gouvernement Lecornu s’inscrivent dans cette perspective en promettant des transferts significatifs en matière de logement et pour quelques secteurs de l’action sociale. Mais peut-on encore décentraliser sans questionner la capacité des collectivités à gérer de nouvelles responsabilités ?

La France, hyperdécentralisée ?

Cet affichage ignore une réalité fondamentale : la France est sans doute l’un des pays au monde les plus décentralisés. On entend par là qu’elle est un des seuls pays à avoir fait le choix de décentraliser principalement vers le niveau le plus bas et le plus nombreux (la commune – on en dénombrait 34 875 au 1er janvier 2025) et non vers les échelons intermédiaires (régions ou départements).

Rappelons qu’aujourd’hui la commune est le seul niveau territorial à disposer d’une clause générale de compétence qui en fait un véritable « État en modèle réduit ». Le maire y représente l’État, incarne le pouvoir exécutif, préside l’assemblée « législative » locale (le conseil municipal) et dispose d’une capacité d’action généraliste.

Comment alors prétendre à l’efficacité, lorsqu’on confie les rênes de l’action publique à 35 000 micro-États ? Plus des deux tiers des communes françaises ont moins de 1 000 habitants, et disposent d’un budget annuel inférieur à un million d’euros. Ces milliers de communes sont incapables de produire de l’action publique à hauteur des enjeux. Ce phénomène redouble par l’obligation des échelons intermédiaires à prendre acte de cet émiettement en procédant au saupoudrage de leurs propres moyens.

Dans la plupart des autres pays européens, la décentralisation a été accompagnée par une refonte de la carte des communes afin d’en réduire le nombre et d’en augmenter la taille moyenne. La France n’a pas fait ce choix, mis en œuvre ailleurs dans les années 1960 et 1970 : on a décentralisé à périmètre constant (les communes, les départements et les régions).

Cette sanctuarisation de l’émiettement communal ne peut se comprendre qu’en regard de l’histoire longue de la France et du poids de l’État. Pour que ce dernier soit accepté par la population, il fallait préserver un équivalent local, les 36 000 communes issues des paroisses médiévales.

Ainsi s’est installée, depuis la IIIe République, une forme d’équilibre entre un pouvoir national fort et un pouvoir local du même type. Toutefois, pour garantir la pérennité du modèle jacobin français, il fallait que ces communes soient fortes localement, mais « dépendantes » de l’État, donc nombreuses et morcelées. Cela constituait en outre un message à la France rurale tout en limitant le pouvoir des villes.

On comprend dès lors que la décentralisation à la française constitue un gouffre financier, décrié pour sa faible efficacité. Mais le coût de la décentralisation tient-il aux doublons entre échelons, comme on l’entend le plus souvent, ou à cet émiettement ?

L’intercommunalité : une réponse à l’émiettement communal ?

On nous rétorquera que dès les années soixante, le législateur français a tenté d’adopter une voie spécifique pour rendre gérable le niveau local sans pour autant toucher à la carte des communes.

Il s’agit de la création des intercommunalités (communautés urbaines en 1966 puis communautés de communes et d’agglomération en 1999). Ce modèle original a pour le coup inspiré certains de nos voisins européens (Autriche, Finlande ou Italie par exemple).

L’intercommunalité repose sur deux principes : d’une part, l’élection indirecte des conseillers communautaires au second degré, au travers de leur fléchage au sein de chaque conseil municipal. D’autre part, la dissociation tendancielle entre l’instance politique qui demeure la commune et la mise en œuvre des politiques publiques, qui repose sur l’intercommunalité, et monte progressivement en puissance au travers du transfert de compétences. Cet agencement, certes un peu complexe, ajoutant une couche au millefeuille, a offert pendant une vingtaine d’années une perspective crédible de modernisation de l’organisation territoriale française, contournant prudemment la refonte de la carte communale. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

En 2015, la loi Notre a eu pour ambition de parachever ce processus. Est d’abord adopté le principe d’une couverture exhaustive du territoire national par des établissements de coopération intercommunale, rendant cette dynamique, jusqu’alors volontaire, obligatoire. Cette loi incite ensuite fortement au regroupement de ces intercommunalités afin de tendre vers un seuil de viabilité estimé à 10 000 habitants. On a ainsi réduit le nombre d’intercommunalités de moitié entre 2009 et 2025 (de 2 601 à 1 254), chacune de ces intercommunalités regroupant en moyenne 28 communes, ce nombre pouvant atteindre 158 pour la plus grande intercommunalité française, celle du Pays basque.

Une modernisation à l’arrêt ?

Ce parachèvement a d’une certaine manière cassé la dynamique intercommunale et conduit à remettre en question cette modernisation.

Les intercommunalités, systématisées et agrandies, font maintenant l’objet d’un procès en éloignement et perte de responsabilité de la part des maires. Bien qu’ils constituent eux-mêmes l’exécutif de ces intercommunalités, ils en décrient la gouvernance et le mode de prise de décision collective : chaque commune, quelle que soit sa taille, disposant a minima d’un siège, le processus décisionnel apparaît à la fois lointain et faiblement stratégique. Lorsqu’il faut décider à plusieurs dizaines de maires, la logique de saupoudrage tend à prévaloir. Le transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (Gemapi) cristallise ce procès depuis dix ans. Là où les communes organisaient la gestion de l’eau et de l’assainissement selon des coopérations « à la carte », la loi les oblige à tout gérer au sein de ces grandes intercommunalités.