01.02.2026 à 21:08

Contrôle des foules : apaisement, avant-gardisme et grève générale : Une analyse des « Villes Jumelles »

Texte intégral (4088 mots)

Dans l’analyse qui suit, des participant·e·s à la résistance contre les opérations des services d’immigration et de douanes (ICE) dans les « Villes Jumelles » reviennent sur les enseignements tirés des grèves du 23 et du 30 janvier, et réfléchissent à des moyens pour élargir et renforcer le mouvement.

Le 23 janvier 2026, une grève générale contre l’occupation de l’ICE a paralysé les « Villes Jumelles ». Sept jours plus tard, le 30 janvier, une seconde grève a eu lieu. La première de ces grèves massives a attiré beaucoup plus de participant·e·s que la seconde.

Un sondage réalisé par les organisations syndicales et confessionnelles participantes indique que 23% des électrices et électeurs inscrit·e·s sur les listes électorales ont participé d’une manière ou d’une autre à la première grève, un chiffre qui n’inclut même pas de vastes secteurs de la classe ouvrière, tels que les travailleuses et travailleurs sans papiers, les jeunes et les dizaines de milliers de personnes qui, on le comprend, sont déçues par le système politique. En extrapolant à partir de ces sondages, qui indiquent que 38% des personnes ayant participé d’une manière ou d’une autre à la grève ont activement refusé de travailler ce jour-là, nous pouvons conclure que plus de 300 000 personnes se sont retirées de l’économie lors de la journée du 23 janvier rien que dans les « Villes Jumelles ».

Un grand centre commercial somalien appelé Karmel Mall a fermé ses portes pour la journée. Les crèches et garderies ont également été contraintes de fermer lorsque le personnel a exigé un jour de congé. Des employé·e·s ont forcé un important centre d’appels de l’opérateur AT&T à cesser ses activités pour la journée. La plus grande maison de retraite de la région métropolitaine des « Villes Jumelles » a organisé des réunions obligatoires avec l’ensemble du personnel pour menacer de licencier quiconque participerait à la journée de grève générale, mais ces tactiques d’intimidation ont échoué et la maison de retraite a dû faire face à un absentéisme massif au sein de ses effectifs. La population combinée de Minneapolis et Saint Paul est inférieure à 750 000 habitant·e·s ; ce vendredi-là, nous avons vu environ 100 000 personnes descendre dans la rue par des températures négatives. On peut conclure sans risque qu’au moins un·e habitant·e sur huit des « Villes Jumelles » a participé à la grève générale.

La plupart de nos actions depuis le début de l’attaque fédérale contre les « Villes Jumelles » ont été réactives. Nous avons organisé des réseaux d’intervention rapide pour documenter les activités de l’ICE et nous opposer à leurs opérations ; nous les avons chassés de certaines zones après qu’ils aient tiré sur ou assassiné des personnes ; nous avons également tenté de bloquer leur quartier général. Ce qui était vraiment génial avec la grève générale, c’est qu’elle était proactive : en stoppant notre participation au système économique, nous exercions une pression non seulement sur le régime Trump, mais aussi sur la classe capitaliste qui le soutient et sur les politiciens démocrates qui, pour la plupart, sont restés à l’écart ou ont activement aidé les chasseurs de primes à kidnapper nos voisin·e·s et à nous terroriser.

Si nous voulons parvenir à un avenir où nous ne serons pas à la merci d’un État policier totalitaire, nous devrons développer notre capacité à mener des actions collectives telles que la grève générale du 23 janvier. Nous devons devenir capables d’exercer de manière proactive une influence sur nos adversaires, de fracturer leurs coalitions et, à terme, de briser leur emprise sur le pouvoir. Qu’est-ce qui pourrait nous en empêcher ?

Apaisement

La deuxième grève générale a également été massive, bien que nettement moins importante que la première. Selon les sources, le nombre de manifestant·e·s dans le centre-ville est estimé entre 20 000 et 30 000 personnes. Plusieurs facteurs expliquent cette différence en termes de participation.

Tout d’abord, la grève générale du 23 janvier avait été annoncée au moins dix jours à l’avance, alors que celle du 30 janvier n’avait été annoncée que cinq jours avant. Mais cela ne suffit pas à expliquer cette différence. Lors de situations d’urgence et de colères extrêmes, les actions qui sont annoncées immédiatement sont parfois plus efficaces que celles annoncées trop longtemps à l’avance. La grève générale du 23 janvier s’est produite à un moment où la dynamique était à son apogée, alors que les gens cherchaient désespérément un moyen d’agir ; la grève du 30 janvier, quant à elle, s’est produite alors que les politiciens avaient réussi à saper cette dynamique.

Les mouvements se replient souvent après avoir obtenu des concessions, comme dans le cas présent avec la rétrogradation du « commandant en chef » de la police des frontières Greg Bovino et les promesses creuses des politiciens démocrates de négocier certaines « mesures de protection » autour des activités de l’ICE. Tout victoire apparente, aussi symbolique soit-elle, agit comme une soupape de pression qui atténue le sentiment d’urgence ressenti par la population.

Bien que les habitant·e·s des « Villes Jumelles » subissent depuis des mois les violences effroyables de l’ICE, le remplacement de Bovino par Tom Homan, le tsar des frontières, a donné l’occasion aux politiciens locaux d’affirmer un nouveau discours, le gouverneur Tim Walz appelant à « un retour à la normale ». Au mieux, cela signifiera une Gestapo plus aimable et plus douce.

Donal Trump et les démocrates du Minnesota ont tous intérêts à « faire baisser la température », même si cela signifie que les enlèvements de l’ICE se poursuivent par milliers. Un groupe local des « Villes Jumelles » spécule que Walz et Trump travaillent déjà ensemble pour que les opérations de l’ICE puissent se poursuivre de manière un peu moins controversée :

Nous pouvons déduire la nature de l’accord conclu entre Walz et Trump à partir de ce que nous avons vu au cours des six derniers jours. La police des frontières a abandonné sa fonction précédente de contrôle des foules au siège local de l’ICE, le bâtiment fédéral Bishop Henry Whipple. Elle a désormais cédé ce rôle aux shérifs du comté de Hennepin. Dans le passé, nous avons vu ces shérifs porter des uniformes de police bleus standards. Ce matin, lorsqu’ils ont frappé et arrêté au moins cinq manifestant·e·s devant le bâtiment Whipple, ils étaient vêtus d’équipements tactiques, d’uniformes verts et de cagoules. Il était presque impossible de les distinguer des agents BorTac qu’ils sont censés remplacer. Il semble clair que Walz a proposé ses propres soldats d’assaut pour remplacer ceux de Trump, afin que l’opération Metro Surge puisse se poursuivre sans relâche et qu’il puisse sauver la face en prétendant que les pires envahisseurs fédéraux sont rentrés chez eux.

Même si les démocrates parviennent à faire en sorte que l’ICE se comporte de manière plus courtoise, cela ne devrait apaiser personne. Si tout ce que l’administration Trump a à faire pour normaliser la présence de milliers d’agents de l’ICE dans les rues est de commencer à recourir à une violence débridée, puis de se replier sur une approche légèrement moins provocatrice, elle répétera cette tactique dans tout le pays. Il n’y a pas de rôle « approprié » pour l’ICE ; Donald Trump a injecté des milliards de dollars dans l’ICE dans le but de constituer une armée privée chargée de réprimer les boucs émissaires et les ennemis politiques. La route vers le fascisme est pavée de réformes qui apaisent la population juste assez longtemps pour resserrer l’étau.

Plutôt que d’essayer de réformer des institutions qui existent dans le seul but d’enlever, d’opprimer et d’assassiner, nous devons les abolir.

Il ne peut y avoir aucun compromis avec des institutions qui existent dans le seul but d’opprimer.

Avant-gardisme

L’autre raison pour laquelle la deuxième grève a été moins suivie est que les syndicats, les organisations de défense des droits des migrants et les institutions religieuses qui avaient soutenu la mobilisation du 23 janvier n’ont ni soutenu ni mobilisé leurs membres pour le 30 janvier. Au contraire, l’appel à la grève du 30 janvier semblait provenir d’une coalition d’organisations étudiantes de l’université du Minnesota, notamment les associations d’étudiant·e·s somalien·ne·s, éthiopien·ne·s et érythréen·ne·s, l’Union des étudiant·e·s noir·e·s et une organisation d’étudiant·e·s diplômé·e·s.

Pour comprendre la dynamique politique derrière ces deux grèves très différentes et la baisse de participation le 30 janvier, nous devons nous pencher sur un fardeau qui pèse depuis des siècles sur les mouvements révolutionnaires : l’avant-gardisme.

L’avant-gardisme se défini comme :

« La stratégie par laquelle une organisation tente de se placer au centre d’un mouvement révolutionnaire et de l’orienter dans une direction conforme à son idéologie. »

L’idée d’un parti révolutionnaire d’avant-garde sous-tend pratiquement tous les projets socialistes autoritaires depuis le XIXème siècle. En novembre 1917, Vladimir Lénine prononça un discours dans lequel il établit le modèle de tous les partis socialistes d’État, affirmant que :

« Un parti est l’avant-garde d’une classe, et son devoir est de diriger les masses et non pas simplement de refléter le niveau politique moyen des masses. »

Les organisations qui se modèlent sur cette image se considèrent comme étant le cerveau du mouvement, et les participant·e·s ordinaires comme constituant le corps. Elles estiment que leur rôle consiste à guider une population ignorante vers une direction plus « avancée ».

L’anarchiste Alfredo Bonanno a résumé sa critique de cette approche de manière assez succincte :

« Cette forme d’organisation a tendance à se couper du mouvement révolutionnaire qui l’a engendrée et à s’imposer à lui. »

Mais ne vous fiez pas uniquement à l’avis de Bonanno. Pour nous, il ne s’agit pas d’une question idéologique – d’une question de marque politique – mais d’une question stratégique.

Le problème avec l’avant-gardisme, c’est que même quand ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Même lorsque l’avant-gardisme consolide le contrôle d’un mouvement entre les mains des dirigeants d’une seule organisation, il ne rend pas le mouvement plus dynamique et efficace. Que l’organisation en question utilise son autorité pour imposer une direction au reste du mouvement ou pour empêcher ce dernier d’agir, elle ne peut que freiner la croissance d’un mouvement caractérisé par un sens largement répandu de l’action et de l’initiative. De plus, les organisations qui se considèrent comme l’avant-garde du mouvement ont tendance à se faire concurrence pour le contrôle, ce qui nuit aux perspectives du mouvement dans son ensemble. La grève générale du 30 janvier est instructive car elle offre des exemples de ces trois résultats.

À 14h, le 30 janvier, il était clair pour tou·te·s celles et ceux qui suivaient l’événement que les groupes d’étudiant·e·s n’étaient pas les véritables instigateurs de la grève. Un certain parti socialiste autoritaire menait la danse. Leurs pancartes imprimées de manière professionnelle affichaient leur numéro de téléphone. Leurs agents vêtus de gilets jaunes contrôlaient la foule et dirigeaient les gens le long d’un itinéraire prédéterminé. Leurs lanceurs de slogans ouvraient la marche et se tenaient debout à l’arrière d’un camion à plateau de 8 mètres de long avec un système de sonorisation. Nous avons défilé en formant un grand cercle, commençant et terminant au même endroit, Government Plaza. Cette stratégie ne laissait aux participant·e·s aucune possibilité d’affronter les forces de l’ordre ou de perturber les infrastructures de l’ICE. Comme pratiquement tous les événements organisés par ce groupe, la marche était autant une publicité pour le parti qu’une tactique visant à exercer une pression sur la classe dirigeante et à donner du pouvoir aux opprimé·e·s.

On peut supposer que ce parti en particulier, assez important selon les normes des sectes marxistes-léninistes aux États-Unis, mais sans grande influence dans les « Villes Jumelles », avait canalisé ses plans par l’intermédiaire de groupes d’étudiant·e·s à l’université. Il les a utilisés comme intermédiaires pour appeler à la grève à un moment où le fer était chaud et où la population du Minnesota réclamait à grands cris de lutter contre l’ICE. Comme le font souvent les partis d’avant-garde, il menait la danse en arrière-plan.

Mais tout n’allait pas pour le mieux dans l’écosystème plus large des organisations de gauche. Un autre parti marxiste, moins présent sur la scène nationale mais beaucoup plus établi à Minneapolis, a refusé de participer à la grève du 30 janvier. Par l’intermédiaire de l’une de ses organisations écran les plus actives, le Minnesota Immigrant Rights Action Committee, ce parti concurrent a ostensiblement refusé de soutenir la grève générale, expliquant ainsi sa décision :

« Il ne s’agit pas d’une action MIRAC. Nous soutenons la lutte des travailleuses et des travailleurs et suivons l’exemple des syndicats en matière de grèves et d’activités liées aux grèves. Nous n’avons pas vu la grande majorité des syndicats adhérer à cette initiative. MIRAC apposera toujours son logo sur ses événements. Nous ne soutenons pas les actions qui ne portent pas le logo d’une organisation, car nous ne pouvons pas garantir la sécurité des participant·e·s. »

Comme cette proposition de grève générale venait de l’extérieur, ils ne pouvaient que la considérer avec suspicion et avec une approche territorialiste. Alors que leurs concurrents menaient la danse depuis les coulisses, cette organisation cherchait à se tenir complétement à l’écart, comme si elle pouvait rester neutre dans un train en marche.

Ces échecs organisationnels ne sont pas simplement fortuits. Il s’agit de schémas familiers associés depuis des générations à l’approche avant-gardiste de la construction de mouvements. L’approche politique du tout ou rien, le sectarisme jaloux, l’attitude de guerre de territoire, la dépendance à l’égard des groupes écran, la dépriorisation des tactiques qui confrontent réellement les autorités et la volonté opportuniste de s’emparer d’un rôle de leadership au-delà de toute autre considération stratégique sont autant de signes reconnaissables de l’avant-gardisme.

La résistance à l’ICE dans les « Villes Jumelles » est devenue puissante parce qu’au lieu de partir de modèles de leadership descendants, elle est partie de la base avec des modèles que tout le monde pouvait utiliser, des modèles qui maximisaient l’action et l’autonomie de tou·te·s celles et ceux qui voulaient participer. Les réseaux d’intervention rapide se sont multipliés parce qu’ils donnaient du pouvoir à chacune et chacun, parce qu’ils faisaient de chacune et chacun des protagonistes, et non parce qu’ils étaient contrôlés par un leadership infaillible. Au contraire, le modèle d’intervention rapide des « Villes Jumelles » a supprimé les goulots d’étranglement et la centralisation du modèle développé quelques mois plus tôt à Chicago, modèle qui étaient déjà horizontal et participatif.

Le mouvement dans les « Villes Jumelles » s’est développé à partir d’un processus d’expérimentation organique, offrant un espace à l’ingéniosité et à l’initiative de chacune et chacun et reconnaissant la force qui existe dans la diversité plutôt que dans le contrôle d’un leadership préexistant. Il a ainsi pu devenir plus grand, plus fort et plus intelligent que n’importe quel parti politique. Les gens essaient différentes tactiques et stratégies et s’en tiennent à celles qui fonctionnent, et non à celles qui profitent à un groupe dirigeant. Il ne faut pas confondre le développement des effectifs d’organisations hiérarchisées avec le renforcement du pouvoir d’un mouvement. Par exemple, de nombreux syndicats ont officiellement refusé de participer aux grèves du 23 et 30 janvier, mais les membres de la base y ont néanmoins participé. La disposition des militant·e·s de la base à faire grève précède presque toujours celle des dirigeants, tant dans les syndicats que dans les partis politiques.

Tant que nous mouvements dépendront d’organisations avant-gardistes et de leurs mesquines luttes de pouvoir, nous resterons à leur merci et, par conséquent, à la merci de la classe dirigeante. Nous avons besoin d’un mouvement qui ne puisse pas être freiné ou détourné par aucun dirigeant, un mouvement qui oblige tous les avant-gardistes en herbe à le suivre sans tarder, en mettant de côté leurs querelles et leurs ambitions insignifiantes. C’est ce qui a rendu la grève du 23 janvier si puissante.

Le problème avec la grève du 30 janvier n’était donc pas qu’elle ait rassemblé moins de monde que celle du 23 janvier, en soi. Bon nombre des expériences menées par les participant·e·s au mouvement dans les « Villes Jumelles » ont rassemblé beaucoup moins de monde, tout en ouvrant de nouveaux horizons et en démontrant des possibles que d’autres personnes pourraient exploiter et améliorer. Mais se contenter de reproduire les victoires précédentes du mouvement dans le seul but de recruter de nouveaux membres, sans laisser de place à l’innovation et à la confrontation, ne peut le mener qu’à sa perte.

La question importante est de savoir si un modèle organisationnel est reproductible, permettant à celles et ceux qui l’utilisent de résister à l’oppression, ou extractif, servant à concentrer le pouvoir entre les mains des dirigeants.

C’est précisément le caractère non hiérarchique de la résistance à l’ICE dans le Minnesota qui l’a rendue efficace. La nature décentralisée des groupes d’intervention rapide leur a permis d’être pérennes et agiles. L’initiative des combattant·e·s autonomes dans les quartiers a permis aux gens de se révolter chaque fois que les agents fédéraux ont tiré sur nos voisin·e·s ou les ont assassiné·e·s. L’horizontalité de nos réseaux d’entraide les rend opaques pour les autorités fédérales tout en leur permettant de nourrir, d’habiller et de prendre soin des familles vulnérables. Aucune organisation officielle n’oserait jamais revendiquer les innombrables actes de bravoure grâce auxquels les individus ont collectivement fait avancer ce mouvement. L’anarchisme quotidien de la révolution de Minneapolis est sa plus grande force.

Dans la mesure où nous permettons aux forces descendantes de prendre le contrôle du mouvement, nous compromettons son intégrité structurelle et nous nous exposons à la défaite. Avec tant d’enjeux, nous ne pouvons pas nous permettre que cela se produise.

Nous n’avons pas besoin que tou·te·s celles et ceux qui participent au mouvement soient d’accord. Certain·e·s croiront aux fausses promesses des politiciens démocrates, au moins jusqu’à la prochaine trahison. D’autres préféreront se tourner vers le leadership d’organisations autoritaires. Mais si une masse critique de personnes comprend que personne ne viendra nous sauver, que c’est vraiment à nous de gagner ce combat, et que nous prenons personnellement l’initiative de nous opposer à l’ICE, en faisant tout ce qui est nécessaire, indépendamment de ce que prescrivent les politiciens ou les partis politiques, notre mouvement restera suffisamment dynamique pour continuer à se développer.

Et à la fin, nous gagnerons.

Lectures complémentaires

- Les manifestations bruyantes qui empêchent les agents de l’ICE de dormir dans leurs hôtels : Un modèle issu des « Villes Jumelles »

- Minneapolis réagit au meurtre d’Alex Pretti : Récit d’un témoin oculaire

- Des manifestant·e·s bloquent le quartier général de l’ICE à Fort Snelling, dans le Minnesota : Compte rendu d’une action menée pendant la grève générale dans les « Villes Jumelles »

- De l’intervention rapide au changement social révolutionnaire : Le potentiel des réseaux d’intervention rapide

- Les réseaux d’intervention rapide dans la région de Minneapolis-Saint Paul : Comment s’organise l’auto-défense populaire contre l’ICE

- Les quartiers nord de Minneapolis chassent l’ICE : Un témoignage direct sur la réaction à une nouvelle fusillade impliquant l’ICE

- Minneapolis réagit au meurtre commis par l’ICE : Un récit depuis les rues

- Protesters Clash with ICE Agents Again in the Twin Cities : A Firsthand Report

- Minneapolis to Feds “Get the Fuck Out”: How People in the Twin Cities Responded to a Federal Raid

29.01.2026 à 09:01

Franchir le pas : on est vraiment plus en sécurité à l’avant : L’encerclement du complexe de l’ICE à Portland

Texte intégral (1726 mots)

Au début du deuxième mandat de Donald Trump, beaucoup de personnes étaient paralysées à l’idée que toute forme de résistance ne ferait que jouer en sa faveur. Lui et ses partisans semblaient être une force inarrêtable, sortie tout droit d’un cauchemar. Dans ce contexte, nous avions publié un article « It’s Safer in the Front » (« Il est toujours plus prudent d’être en première ligne »), dans lequel nous affirmions qu’éviter la confrontation n’était pas la stratégie la plus efficace pour survivre à la montée du fascisme.

Un an plus tard, le charme est rompu. L’administration Trump a causé d’énormes dégâts, mais elle n’a pas réussi à pacifier la population. Au contraire, les gens perdent leur peur, deviennent plus aptes à riposter et apprennent, ce faisant, que notre passivité et notre isolement sont essentiels au contrôle exercé par l’administration.

Aucun politicien, aucun parti, aucune pétition ne nous protégera des ravisseurs et des meurtriers qui détiennent aujourd’hui le pouvoir. Notre seul espoir réside dans notre courage collectif. Si nous ne le trouvons pas, celles et ceux qui contrôlent les institutions n’auront aucune raison de satisfaire nos revendications ; si nous le trouvons, nous pourrons nous défendre les uns les autres, renverser les autocrates et changer le monde comme bon nous semble.

Dans le récit suivant, un·e participant·e à une manifestation à Portland décrit l’expérience de franchir collectivement le pas vers la révolte et de découvrir que, lorsque tout le monde agit ensemble, le pouvoir de nos oppresseurs s’évapore.

« Nique ces fascistes. »

On est vraiment plus en sécurité à l’avant

Le samedi 24 janvier, des agents de la police des frontières (Border Patrol) ont ouvert le feu à Minneapolis, exécutant publiquement Alex Pretti alors qu’il tentait de défendre une femme que des agents fédéraux poussaient à terre et aspergeaient de gaz lacrymogène. Ils lui ont tiré dessus à dix reprises dans le dos.

Le même soir, des personnes se sont rassemblées devant le bâtiment du Service de l’immigration et des douanes étatsunien (ICE) à Portland, dans l’Oregon. Alors que la nuit tombait, la colère légitime de la foule était palpable. L’énergie était différente de celle des nuits précédentes.

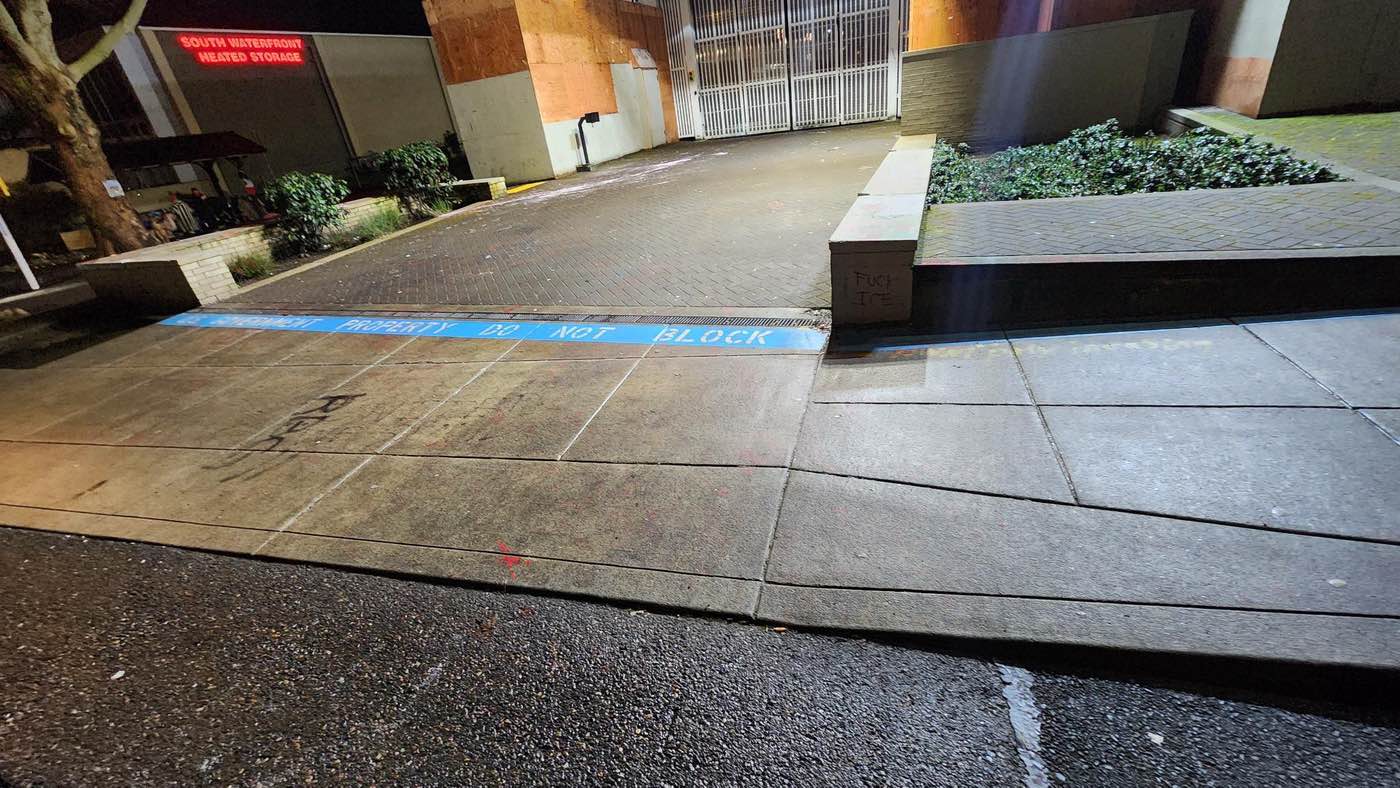

L’été dernier, alors que des manifestations se déroulaient devant le bâtiment officiel, les agents fédéraux avaient tracé une ligne bleue à l’entrée de l’allée menant au complexe, avertissant clairement que personne n’était autorisé à la franchir. Depuis lors, de petits groupes de personnes et même des manifestant·e·s isolé·e·s ont franchi cette ligne, ce qui a souvent conduit les agents à procéder à des arrestations ciblées ou à appréhender sur le moment des individus.

Samedi, c’était différent. Il n’y avait plus de place dans l’allée menant au complexe. Elle était complétement remplie, et les gens débordaient sur la rue. En quelques minutes, la foule a commencé à faire de la place pour les bennes à ordures et les autres objets qui avaient été amenés devant le bâtiment afin d’ériger une barricade devant la porte principale. Peu après, une autre porte que les agents fédéraux utilisent parfois pour sortir du bâtiment officiel a également été barricadée.

Il convient de noter que, contrairement aux mois précédents, il n’y a pas eu d’intervention pour tenter de rétablir l’ordre, ni de débats houleux sur les tactiques à adopter. Les gens ont applaudi la mise en place des barricades. La foule était unie et n’avait pas peur de le montrer.

Au bout d’un certain temps, les agents fédéraux, incapables de sortir par leur portail habituel pour exercer leur violence routinière, ont commencé à tirer des munitions à travers et par-dessus la barricade. Une fois qu’ils ont réussi à mettre un peu de distance entre eux et la foule, ils ont poussé et traîné les barricades plus loin dans l’allée, puis ont fini par se retirer derrière leur portail, avant que ce dernier ne se referme derrière eux.

Les personnes ont été gazées, mais cela ne les a pas découragées. L’énergie est restée vive.

Il est courant que les agents interviennent avec violence et brutalisent les manifestant·e·s afin de dégager la voie pour que les véhicules gouvernementaux puissent entrer ou sortir du complexe. Mais cette nuit-là, ils utilisaient une autre allée située à l’arrière du bâtiment pour leurs véhicules. Lorsqu’ils sont sortis par l’avant du bâtiment, leur seul objectif était donc de blesser des gens.

Les officiers sont sortis dans le seul but de blesser les gens…

Ils sont de nouveau sortis, et cette fois-ci, l’assaut est devenu plus violent. Ils ont attaqué les gens avec des grenades assourdissantes et des balles de poivre, remplissant la zone avec encore plus de gaz lacrymogène que lors de la première attaque. Après cette salve de munitions, ils ont de nouveau battu en retraite.

Un calme s’est installé. La foule s’est regroupée. Les médics ont rincé les yeux des personnes touchées. Les gens ont repris leur souffle, beaucoup restant debout, immobiles juste devant le bâtiment fédéral.

Puis les agents fédéraux sont intervenus une dernière fois.

Ils ont utilisé plus de gaz lacrymogène et ont tiré plus de munitions que lors des deux offensives précédentes réunies. C’était implacable.

…et ont été contraints de battre en retraite à plusieurs reprises.

Au milieu du chaos, quelqu’un a crié : « On est plus en sécurité à l’avant ! » La foule s’est précipitée vers l’avant, plus nombreuse et plus unie que jamais auparavant cette nuit-là.

Alors qu’une nouvelle vague de gaz envahissait l’air, notamment des grenades fumigènes contenant de l’hexachloroéthane (HC), tout le monde s’est déplacé en bloc. Presque toutes les grenades lancées par les agents dans la foule ont été renvoyées immédiatement. D’autres manifestant·e·s, armé·e·s uniquement de pancartes, ont couru à travers les nuages de fumée pour éloigner le gaz de celles et ceux qui étouffaient.

Les fédéraux voulaient semer la peur. Ils voulaient que la foule se disperse dans le désordre le plus total. Ils voulaient que les personnes soient isolées, s’étouffent et se bousculent pour se mettre en sécurité.

Au lieu de cela, ils ont récolté la solidarité.

Ils ont eu face à eux une foule qui refusait de battre en retraite. Ils ont eu face à eux des inconnu·e·s qui se serraient les un·e·s contre les autres dans les nuages de gaz lacrymogène. Ils ont eu face à eux des medics qui courraient vers la fumée au lieu de s’en éloigner. Ils ont eu face à eux des personnes qui, armées uniquement de pancartes en carton et de bandanas trempés pour lutter contre les gaz, tenaient tête à des agents en tenue anti-émeute équipés d’armes de guerre.

Chaque fois qu’ils tiraient, la foule se regroupait. Chaque fois qu’ils avançaient, les gens se regroupaient à nouveau. Le message était clair : la répression ne leur permettait pas de reprendre le contrôle, et la violence ne ferait pas disparaître les personnes présentes devant le complexe fédéral.

Ce qui s’est passé cette nuit-là n’était pas du désordre. C’était un refus collectif. C’était des gens qui décidaient, en temps réel, qu’iels n’accepteraient pas sans broncher la terreur étatique dans leur ville. C’était la douleur et le chagrin qui se transformaient en action. C’était la rage qui se transformait en protection. C’était la compréhension que lorsque le gouvernement assassine quelqu’un pour avoir défendu les autres, la seule réponse morale est de se lever. Ensemble.

Grâce à cette solidarité, personne n’a été arrêté par les autorités fédérales pour avoir franchi leur ligne bleue.

Les barricades peuvent être emportées. Les grenades lacrymogènes peuvent être tirées. Les portes et portails peuvent se fermer brusquement.

Mais la ligne que les autorités fédérales avaient tracée à la peinture bleue l’été dernier a aujourd’hui disparu. La peur qu’elle était censée susciter n’a pas duré. Les gens l’ont franchie. Iels l’ont effacée. Et iels ne reviendront pas en arrière.

27.01.2026 à 18:46

Les manifestations bruyantes qui empêchent les agents de l’ICE de dormir dans leurs hôtels : Un modèle issu des « Villes Jumelles »

Texte intégral (6958 mots)

Dans le récit suivant, les participant·e·s aux manifestations bruyantes visant les hôtels qui hébergent les agents fédéraux dans les « Villes Jumelles » racontent leurs expériences et expliquent comment cette tactique pourrait être employée ailleurs.

Le 26 janvier 2026.

Le lundi 26 janvier, une centaine de manifestant·e·s se sont rasemblé·e·s devant l’hôtel SpringHill Suites by Marriott à Maple Grove, dans le Minnesota, pour saluer le départ de Greg Bovino, ancien « commandant en chef » déchu des douanes et de la protection des frontières, récemment rétrogradé et sur le point d’être renvoyé en Californie. Les manifestant·e·s ont soufflé dans des sifflets, frappé sur des tambours et tapé sur des casseroles et des poêles. Les agents de la police des frontières, en collaboration avec la police locale, ont répondu en tirant des gaz lacrymogènes et des balles de poivre et en bousculant les gens sans discernement, arrêtant au moins deux manifestant·e·s.

Cette action était la dernière d’une série de manifestations bruyantes visant les hôtels hébergeant cette force d’occupation. Jusqu’à présent, plusieurs hôtels ont fermé leurs portes en conséquence, et on peut imaginer également que certains mercenaires n’ont pas pu correctement se reposer.

Deux jours après que le quartier de Whittier ait chassé les agents fédéraux à la suite du meurtre brutal d’Alex Pretti, le régime a décidé de remplacer Bovino en tant que visage public de l’occupation fédérale. Son poste de « commandant en chef » a été supprimé. Cela réduira d’au moins un le nombre de mercenaires fédéraux occupant les « Villes Jumelles », mais cela laisse la possibilité à des milliers d’agents des services de l’immigration et des douanes (ICE) de continuer à nous terroriser, désormais avec probablement davantage d’aide de la part du gouverneur et du maire démocrates.

Le 26 janvier 2026.

Néanmoins, c’est la première fissure qui apparaît dans l’armure de nos oppresseurs. Ils ne font pas cette concession parce qu’ils ont assassiné Alex Pretti, mais parce que les individus se sont rebellés. La lutte est loin d’être terminée : Tom Homan, le tsar de l’immigration, va bientôt remplacer Bovino, et nous devrons nous adapter pour faire face à une nouvelle stratégie. Mais il est instructif de constater que les agents du CBP BorTac, qui ont été les plus violents lors du premier acte de cette invasion, sont également les premiers à se retirer du combat après avoir subi une seule défaite, comme le font les lâches.

Ce qui s’est passé dans les « Villes Jumelles » n’est que le prélude à une lutte beaucoup plus large qui va se dérouler dans tout le pays. Nous pouvons vous aider à vous préparer à combattre ces mêmes chasseurs de primes lorsqu’ils se présenterons dans votre ville en vous faisant part des tactiques que nous utilisons ici pour les combattre. Parallèlement aux réseaux d’intervention rapide, à la grève générale, aux blocages et aux révoltes lorsqu’ils tirent sur des gens, nous avons expérimenté des manifestations bruyantes.

Voici ce que nous avons vécu jusqu’à présent.

Le 26 janvier 2026.

Les manifs bruyantes

La première manif bruyante à laquelle j’ai participé s’est déroulée devant l’hôtel Home2 Suites by Hilton à Bloomington dans le Minnesota, près du centre commercial Mall of America. C’était au tout début de l’occupation, alors que les interventions rapides étaient encore principalement menées par les réseaux des quartiers du South Side et n’avaient pas encore gagné le reste de Minneapolis et la grande zone métropolitaine. J’ai vu une infographie partagée dans le fil de discussion des patrouilles quotidiennes, demandant aux gens de venir avec des objets et instruments bruyants et de ne pas en parler sur les réseaux sociaux.

Lorsque nous sommes arrivé·e·s à l’hôtel, une douzaine de manifestant·e·s et quatre voitures de police de Bloomington, gyrophares allumés, attendaient sur le parking. Le mot circulait que la boucle Signal utilisée pour préparer la manif avait été infiltrée, ce qui a nécessité la création rapide d’un nouveau groupe de discussion directement sur place. Nous avons fait le tour de l’hôtel en tapant sur des casseroles et des poêles, en soufflant dans des sifflets, en jouant des cuivres et en déclenchant les alarmes des voitures. Une fois notre tour d’hôtel terminé, nous avons persévéré et en avons fait un autre. Puis les voitures de police sont arrivées pour nous bloquer la route et nous sommes parti·e·s.

Le groupe issu de cette manifestation regroupait toutes sortes de personnes, mais il était de facto dirigé par des représentants d’une organisation officielle établie de longue date, qui a publié des enregistrements des manifestations et s’est revendiqué en être à l’origine. Il faut reconnaître que l’expérience, la confiance, la légitimité perçue et la capacité organisationnelle de cette grande organisation destinée au public ont sans doute joué un rôle essentiel dans la popularisation des manifestations bruyantes comme tactique au sein des « Villes Jumelles ».

Le 25 janvier 2026. Tu peux obtenir ces autocollants ici.

La stratégie se basait sur deux types de manifestations :

- Des manifestations sonores de plus petites tailles, uniquement sur invitation, qui ne sont communiquées qu’auprès des personnes en qui les organisateurs ont confiance. Elles attirent généralement entre 10 et 25 participant·e·s, ce qui est encore suffisant pour réveiller tout un hôtel, et

- Des manifestations bruyantes moins fréquentes, annoncées publiquement, impliquant des meneurs autoproclamés vêtus de gilets jaunes, prêts à diriger une foule beaucoup plus importante.

En ce qui concerne les manifestations organisées uniquement sur invitation, le groupe a rapidement mis en place de nouvelles méthodes pour identifier et manifester devant les hôtels qui collaboraient avec les occupants fascistes. Certaines personnes se rendaient devant les hôtels, se faisant passer pour des client·e·s, et demandaient aux employé·e·s s’iels avaient entendu parler de la présence de l’ICE. D’autres suivaient des pistes qu’elles avaient reçues en fouillant les parkings des hôtels à la recherche de plaques d’immatriculation confirmées comme appartenant à l’ICE. Lorsqu’un·e employé·e a été licencié·e pour avoir informé les organisateurs que l’ICE séjournait bien dans un hôtel en particulier, les gens ont créé des formulaires en ligne pour permettre de signaler et diffuser anonymement des informations.

Tout le monde a réfléchi à de nouvelles façons de faire encore plus de bruit. Les batteries sont rapidement devenues un élément incontournable des manifestations, que ce soit sous forme fixe ou mobile. Une personne a apporté des alarmes personnelles portatives qui émettent un bruit très puissant lorsqu’on tire sur une goupille et qui ne s’éteignent pas tant que la goupille n’est pas remise à sa place. Ces appareils, largement distribués parmi les participant·e·s, ont causé bien des maux de tête aux hôtels lorsqu’ils ont été laissés dégoupillés dans des endroits inaccessibles après le départ des manifestant·e·s. Les gens ont également commencé à apporter des lampes de poches puissantes qu’iels dirigeaient vers les fenêtres des chambres d’hôtel.

Pour décider de l’heure et du lieu, les participant·e·s créaient un nouveau fil de discussion pour chaque manifestation, choisissant un endroit proche où se retrouver et discuter en face à face des détails du plan de la soirée. Une innovation a consisté à commencer par déclencher les alarmes des voitures pendant une durée convenue, puis à quitter nos véhicules pour faire du bruit à pied, en faisant le tour de l’hôtel. Lorsque la police arrive et nous adresse un avertissement, nous partons, estimant que les petits groupes ne sont pas aussi efficaces qu’une foule massive pour pouvoir résister à ces ordres.

Finalement, les gens ont commencé à dresser une liste d’hôtels à cibler chaque nuit. Nous manifestons devant un hôtel jusqu’à l’arrivée de la police, puis nous passons simplement au suivant, soit dans un autre quartier, soit dans une autre ville.

Le 25 janvier 2026.

Fin décembre, des camarades avaient appris que des agents fédéraux séjournaient au Canopy by Hilton dans le quartier de Mill District à Minneapolis et, une fois de plus, au Home2 Suites de Bloomington près du Mall of America, au même endroit mentionné précédemment. Le plan pour cette nuit-là était de se retrouver à minuit à proximité pour discuter de la manière dont nous voulions commencer la manifestation. Certaines personnes se sont vu attribuer des rôles spécifiques : l’une serait chargée d’assurer la liaison avec la police, une autre de calmer les passant·e·s en colère et d’essayer de les recruter pour la manifestation. Notre objectif était de faire en sorte que la manifestation puisse se poursuivre le plus longtemps possible, même après l’arrivée des services de police locaux venus sur place pour y mettre fin.

L’action à l’hôtel Canopy a commencé peu après minuit. C’était l’une des plus petites manifs organisées mais elle a attiré une foule très importante. Les gens avaient apporté toute une gamme d’instruments pour faire du bruit : casseroles et poêles, haut-parleurs, sifflets, une batterie, des mégaphones, et un didgeridoo. Certaines personnes avaient également apporté des lampes de poche et un pointeur laser pour éclairer les fenêtres des chambres d’hôtel. Le personnel de l’hôtel a rapidement appelé les flics pour mettre fin à l’agitation, mais ces-derniers ont mis du temps à réagir.

Le bruit était audible à plusieurs pâtés de maisons à la ronde, dans plusieurs directions. Les voisin·e·s de nombreux immeubles sont sorti·e·s pour voir ce qui se passait. Quelqu’un est même sorti de sa voiture pour donner une corne de brume à un·e manifestant·e, puis a fait le tour du pâté de maison en klaxonnant ! Environ 20 à 30 minutes après le début de la manif, quelques véhicules du département de police de Minneapolis ont commencé à arriver sur place, roulant lentement près de la manifestation, mais les agents ne sont pas sortis de leurs voitures et n’ont pas déclaré que la foule était en infraction.

À un moment donné, quatre voitures de police étaient stationnées au bout de la rue, à gauche de la manifestation, probablement pour discuter de la manière d’intervenir auprès des manifestant·e·s. Après ce qui semblait être une longue discussion, elles sont reparties.

La manifestation bruyante s’est poursuivie pendant une bonne heure, sans être interrompue par la police ou les résident·e·s en colère. Ma compagne/Mon compagnon et moi avons quitté l’hôtel Canopy pour nous rendre au prochain lieu de rendez-vous à Bloomington. Après notre départ, les camarades qui étaient encore à l’hôtel Canopy by Hilton sont resté·e·s pour parler à la presse de l’action. Peu après, la police de Minneapolis est arrivée avec un déploiement de force absurdement disproportionné. Selon nos camarades qui étaient encore présent·e·s sur place, les flics sont arrivés avec une douzaine de véhicules ou plus. Un·e militant·e a plaisanté en disant qu’il y avait une voiture pour chaque policier qui avait répondu à l’appel. Un policier a annoncé au mégaphone que les militant·e·s devaient quitter les lieux et a annoncé que l’action était « un rassemblement illégal ». Aucune arrestation n’a eu lieu.

Après l’action au Canopy, nos camarades nous ont rejoint à Bloomington pour établir notre plan d’action pour le prochain hôtel. Il faisait froid et il pleuvait, nous avons donc décidé de faire court et d’être efficace. Nous nous sommes garé·e·s sur le parking de l’hôtel et avons déclenché les alarmes de nos voitures pendant quelques minutes avant de sortir pour faire deux tours autour de l’hôtel en faisant du bruit. La police a réagi différemment à cette manifestation par rapport à celle qui avait eu lieu plus tôt cet hiver. Elle n’était pas déjà sur place pour nous attendre, mais elle a réagi rapidement. Les agents qui sont intervenus ont demandé aux militant·e·s de quitter les lieux immédiatement, sous peine d’être accusé·e·s de violation de propriété.

Le 25 janvier 2026.

La première manifestation publique rassemblant un grand nombre de personnes s’est déroulée à Edina, une banlieue aisée de Minneapolis. La foule comptait facilement environ 200 personnes. De plus en plus de gens sont arrivés tout au long de la nuit, ce qui est courant dans les manifestations bruyantes. La foule était furieuse, mais l’ambiance était festive. Les manifestant·e·s dansaient, riaient et discutaient lorsqu’iels n’utilisaient pas leurs instruments bruyants. Certain·e·s ont identifié les véhicules des mercenaires fédéraux et ont échangé des informations sur la manière de les reconnaître. Les organisateurs ont tenté de maintenir la foule sur le trottoir et à l’écart de la propriété de l’hôtel, dans l’espoir de retarder l’intervention de la police, mais leurs efforts ont largement échoué.

Pour la première fois, les agents de l’ICE séjournant à l’hôtel sont descendus dans le hall en civil, le visage masqué, afin d’observer l’agitation. Cela a provoqué la colère de la foule, dont une grande partie s’est précipitée vers les portes et les baies vitrées de l’hôtel pour crier sur les occupants, frapper sur les vitres et leur braquer des lumières stroboscopiques dans les yeux. Lorsqu’un agent a tenté de faire comme si la foule de manifestant·e·s n’existait pas en regardant ostensiblement les temps forts d’un match de basket sur son téléphone, un·e manifestant·e lui a crié : « Tu regardes des pubs, espèce de salaud fauché ! Crève ! » L’agent fédéral est retourné dans sa chambre peu après.

Le 25 janvier 2026.

Chaque fois que la foule commençait à confronter directement les agents fédéraux, les agents pacifistes vêtus de gilets-jaunes chargés de maintenir l’ordre au sein de la manifestation tentaient désespérément de canaliser les manifestant·e·s pour leur faire faire un autre tour autour de l’hôtel. Une fois encore, ces efforts n’ont rencontré qu’un succès modéré. Finalement, deux policiers d’Edina sont arrivés et se sont postés devant l’entrée principale de l’hôtel. Ils ont tenté de donner un avertissement de dispersion, mais leurs voix ont été complétement couvertes par celles des manifestant·e·s.

Il est recommandé de porter des bouchons d’oreille lors d’une manifestation bruyante ; mes acouphènes m’ont bien appris cette leçon.

Les responsables de la manifestation ont décidé que leur travail consistait à faire celui de la police à leur place. Ils ont demandé à tout le monde de se disperser. Une grande partie de la foule n’a pas obéi, et les responsables sont tout simplement partis. La police a tenté à plusieurs reprises de disperser la foule en lançant des avertissements, sans succès.

Finalement, la police d’Edina et les agents de quatre services de police voisins sont tous arrivés sur place en tenue anti-émeute. Ils ont déclaré que tout groupe de personnes se trouvant dans la zone de l’hôtel et des pâtés de maisons alentours constituait un rassemblement illégal, et ils nous ont menacé d’utiliser des armes chimiques. Lorsque la foule clairsemée des manifestant·e·s a vu que la police était plus nombreuse qu’elle, elle est partie, évitant ainsi les arrestations et les blessures. À ce moment-là, cinq services de police différents se tenaient autour du bâtiment pour protéger les biens des collaborateurs.

Dans ce cas précis, les manifestant·e·s ont intensifié leur action au maximum, puis ont décidé d’elleux-mêmes que la situation n’était plus favorable – une décision que les responsables de la manifestation avaient tenté de s’arroger.

Le 25 janvier 2026.

La nuit du 25 au 26 janvier

Ces manifestations ont atteint leurs objectifs. Plusieurs hôtels ont fini par refuser d’héberger les meurtriers, même lorsqu’il n’y avait plus de manifestation devant leurs bâtiments, et certains hôtels de Saint Paul ont complétement cessé leurs activités.

Gardant cela en tête, les organisatrices et organisateurs initiaux ont commencé à encourager d’autres groupes à planifier leurs propres manifestations bruyantes. Les avantages de cette approche plus décentralisée sont illustrés par la manifestation qui a eu lieu sur University Avenue le 25 janvier, un jour après l’exécution sommaire d’Alex Pretti et les batailles de rue qui ont suivi.

Les participant·e·s à la manifestation bruyante du 25 janvier avaient pris des notes sur ce qui avait fonctionné dans les rues. Les affrontements qui ont donné naissance à la place Alex Pretti le 24 janvier ont été marqués par la prolifération de barricades. Dans la nuit du 25 janvier, lorsque j’ai pu voir ce qui se passait à l’hôtel Home2 Suites sur University Avenue, des poubelles, des palettes en bois et des matelas avaient été traînés dans la rue, bloquant University Avenue des deux côtés de l’hôtel. Les manifestant·e·s ont fait beaucoup de bruit. Au moins une vitre a été brisée, tandis que les autres ont été décorées de messages tels que « Fuck ICE, ICE out! » (« Nique l’ICE, ICE dégage ! ») et « Killers stay here » (« Des tueurs séjournent ici »).

Le 25 janvier 2026.

Certain·e·s manifestant·e·s ont arraché les enseignes du bâtiment ; d’autres sont entré·e·s dans le hall et ont réorganisé le mobilier.

Après au moins deux heures d’action, pour la première fois, les agents fédéraux ont pris l’initiative de répondre directement à une manifestation bruyante, ouvrant la voie à une nouvelle approche de la part des manifestant·e·s. Les routes étant bloquées, les agents fédéraux ont dû courir à pied depuis les flancs, remplissant la rue de gaz lacrymogène et tirant des minutions anti-émeutes sur la foule afin de pénétrer dans l’hôtel.

Néanmoins, les manifestant·e·s sont resté·e·s sur place un certain temps, allant même jusqu’à lancer une casserole en métal sur la tête d’un agent fédéral qui menaçait la foule avec un fusil anti-émeute depuis la porte d’entrée. Finalement des dizaines d’agents fédéraux et de policiers de Minneapolis sont arrivés en tenue anti-émeute pour dégager les barricades et évacuer les agents de l’ICE qui séjournaient à l’hôtel. Ils ont arrêté 14 personnes dans les affrontements qui ont suivi. Les flics ont maintenu leurs lignes de combat tandis qu’un groupe désormais plus restreint de manifestant·e·s situé à l’ouest de l’hôtel attendait patiemment sur le trottoir, chahutant les agents fédéraux. Après environ une heure, les agents fédéraux sont repartis, remplissant une fois de plus le quartier de gaz lacrymogène lors de leur repli.

Après le départ de la police et des agents fédéraux, les manifestant·e·s sont retourné·e·s devant l’hôtel et ont recommencé à faire du bruit et à taguer les murs pendant une bonne heure. La police de Minneapolis est revenue en tenue anti-émeute, accompagnée cette fois-ci d’équipes des travaux publics, utilisant les mêmes bulldozers et camions poubelles pour dégager les barricades de la route que ceux généralement utilisés contre les sans-abris.

Une fois de plus, les manifestant·e·s ont simplement attendu que les autorités partent, puis ont recommencé à faire du bruit. À ce moment-là, je n’étais plus en mesure de suivre les événements sur place, mais la manifestation durait depuis plus de six heures, la plus longue dont j’ai jamais entendu parler.

Le 25 janvier 2026.

Idées à emporter

Les campagnes de pression publique peuvent mettre la machine en marche. L’intensification des actions permet d’obtenir des résultats plus immédiats.

- Les manifestations bruyantes moins perturbatrices ont contribué à mobiliser les gens, mais n’ont pas toujours atteint leurs objectifs. La cohérence ne suffit pas ; il est plus important que les hôtels et les autorités perçoivent le mouvement comme imprévisible. Lorsque des manifestations bruyantes se décrivant comme « pacifiques » ont eu lieu au même endroit à un mois d’intervalle, cela a simplement entraîné une répression plus sévère de la police lors de la deuxième action. En revanche, la manifestation sur University Avenue a contraint les agents à évacuer les lieux avant même qu’elle ne soit terminée. La police protège la propriété privée, et les entreprises utilisent cette propriété pour réaliser des profits en aidant les meurtriers et les ravisseurs de nos voisin·e·s. Redécorer ou transformer cette propriété est une extension naturelle de la manifestation bruyante et s’inscrit dans une approche tactique plus large.

Le 25 janvier 2026.

Choisis tes combats. Combats tes ennemis lorsqu’ils se reposent.

- L’avantage des manifestations bruyantes est qu’elles permettent aux gens d’affronter directement leurs occupants, selon leurs propres conditions. Cela diffère des patrouilles, des interventions rapides et des combats de rue qui éclatent chaque fois qu’un agent fédéral assassine ou kidnappe un·e voisin·e bien-aimé·e. En prenant l’initiative, les manifestant·e·s sont en mesure de déterminer selon leurs propres termes les conditions de l’action qu’iels souhaitent mener et d’obtenir l’opportunité de tirer parti de leur avantage. Par exemple, en se retirant temporairement lorsque les forces de l’ordre sont arrivées en nombre, puis en reprenant immédiatement leurs activités dès le départ de ces dernières, les manifestant·e·s de University Avenue ont pu maximiser la durée de leur action, minimiser les risques pour leur santé et leur liberté, et contraindre les fascistes à dépenser un maximum de ressources. Nous devons tirer les leçons de cette expérience et intégrer cette stratégie dans nos actions futures. Si la police ne sait pas si nous allons revenir, alors chaque fois que nous apparaîtrons à un endroit, elle devra y maintenir des forces, ce qui dispersera ses troupes.

Le 25 janvier 2026.

Une bonne manifestation bruyante en cours fait sa propre publicité.

- Les gens détestent généralement l’ICE. Révéler l’emplacement des fascistes et de leurs collaborateurs politise et radicalise celles et ceux qui assistent à ces manifestations. À presque chacune de ces manifestations, les voitures qui passent klaxonnent en signe de soutien. Beaucoup de conductrices et de conducteurs font plusieurs tours supplémentaires afin de continuer à klaxonner. Ces événements sont amusants et dégagent une énergie indéniablement positive. Les client·e·s de l’hôtel sortent même pour se joindre à nous. Les manifestations bruyantes contribuent à démystifier l’occupation auprès des voisin·e·s, en révélant la proximité et la vulnérabilité des occupants et le pouvoir dont chacun·e dispose pour agir.

Le 25 janvier 2026.

Annexe : un autre témoignage de la manifestation bruyante du 25 janvier

Au petit matin du dimanche 25 janvier, la zone autonome que les gens avaient établie autour du lieu de l’exécution fédérale d’Alex Pretti s’était dissipée. Alors que les fleurs et les hommages autour du lieu de veillée restaient en place, continuant d’attirer les personnes en deuil, la Garde nationale avait retiré les barricades autour de Nicollette Avenue aux premières heures du matin. Celles et ceux qui étaient prêt·e·s à mettre leur rage au service d’une cause avaient besoin d’un point d’intervention concret.

Le Party for Socialism and Liberation (Parti pour le socialisme et la libération) avait appelé à une marche, mais celle-ci n’offrait aucune possibilité d’affronter les agents fédéraux ou les infrastructures de l’ICE. Heureusement, comme décrit ci-dessus, des manifestations confrontant directement l’ICE sur son propre terrain avait déjà lieu régulièrement dans les « Villes Jumelles ». Grâce à plusieurs semaines d’efforts collectifs, plusieurs hôtels avaient déjà été identifiés comme hébergeant l’ICE. Un tract a été distribué dimanche, quelques heures seulement avant la manif bruyante. Dans d’autres circonstances, cela aurait pu être trop tard pour attirer des participant·e·s, mais grâce à l’urgence du moment, les gens voulaient venir, et l’annonce de dernière minute a laissé peu de temps aux flics pour se préparer. Lorsque nous nous sommes rendu·e·s à la manif bruyante, il n’y avait pas de force de l’ordre dans les environs, ni fédérale ni locale.

Une quinzaine de personnes étaient déjà présentes, rassemblées autour des baies vitrées du hall de l’hôtel, à travers lesquelles nous pouvions apercevoir plusieurs hommes qui ressemblaient à des agents de l’ICE ainsi que d’autres client·e·s de l’hôtel. L’ambiance était électrique : quelqu’un avait apporté une petite batterie et une autre personne avait un ensemble de percussions et de cymbales. Les gens soufflaient dans des sifflets, secouaient des crécelles et diffusaient de la musique à plein volume sur des enceintes portables. Pendant une heure, nous avons canalisé notre rage au sujet des meurtres de Renee Good et Alex Pretti et des mois de terreur que les immigrant·e·s avaient vécus dans les « Villes Jumelles » pour créer un espace communautaire bruyant et joyeux. Alors que la foule grossissait, nous nous sommes dispersé·e·s sur le trottoir, nous déplaçant devant les portes, où quelqu’un avait écrit à la bombe « ICE OUT, ICE KILLS » (« ICE DÉGAGE, L’ICE TUE »).

Les gens ont commencé à occuper la rue, d’abord en se tenant debout sur la piste cyclable, puis en traînant une poubelle sur la chaussée. Rapidement, les gens ont attrapé toutes les poubelles qu’iels pouvaient trouver, ont sorti des palettes et des vieux matelas des ruelles jusqu’à ce qu’iels aient complétement bloqué un côté de la rue. La barricade de l’autre côté était plus petite : quelques poubelles, quelques cônes de signalisation et des balises de stationnement appartenant à l’hôtel, mais cela suffisait pour stopper la circulation. À un moment donné, un homme que nous soupçonnions être un agent en civil, et qui se promenait en prenant des notes sur son téléphone, a tenté de détruire la barricade. Les gens l’ont reconstruite pendant qu’il se réfugiait à l’intérieur de l’hôtel.

Les bus de chaque côté de la rue ont dû faire demi-tour ou se garer sur le bas-côté. Plusieurs voitures se sont arrêtées et ont formé leur propre barricade. Des familles avec des enfants dans leurs voitures ont regardé la manifestation à distance, en toute sécurité : elles ont applaudi, klaxonné, mis la musique à fond et déclenché les alarmes de leurs voitures. En plus du bruit, les gens ont braqué leurs lampes de poche vers les fenêtres et allumé quelques feux d’artifice. On pouvait voir des agents regarder par les fenêtres de leur chambre d’hôtel avec des appareils photo ou des téléphones. Dans la rue, il y avait une cacophonie de trompettes et de tambours. Les gens ont commencé à donner des coups de pieds dans les poubelles en rythme, et nous avons dansé avec des ami·e·s et des inconnu·e·s.

L’hôtel avait verrouillé les portes coulissantes à l’entrée et laissé une affiche en papier demandant aux client·e·s de passer par l’arrière du bâtiment. Nous avons appris que l’ICE entrait et sortait par l’arrière et des gens ont effectivement aperçu des hommes qui nous avaient filmé·e·s à travers les parois vitrées prendre cette sortie et partir dans leurs voitures. Si la foule avait été plus nombreuse, davantage de personnes auraient pu surveiller l’arrière de l’hôtel afin de noter les voitures utilisées – une idée à retenir pour les prochaines manifs. Certaines personnes à l’intérieur de l’hôtel qui n’étaient pas des agents semblaient soutenir la cause. D’autres ont décidé de faire l’autruche : après qu’une personne ait livré de la nourriture provenant de Sweetgreen devant les portes d’entrée verrouillées, un client de l’hôtel est descendu et a dû forcer ces mêmes portes pour pouvoir les ouvrir et récupérer sa commande – son geste a définitivement cassé le mécanisme des portes d’entrée de l’hôtel.

Au bout une heure et demie environ, des agents fédéraux – ou peut-être simplement des agents de sécurité de l’hôtel – ont ouvert brièvement la porte d’entrée pour crier après les personnes qui se trouvaient à l’extérieur. La foule s’est massée devant les portes et les a ouvertes brusquement, tandis que les différents agents présents à l’intérieur se sont précipités pour battre en retraite. Les portes coulissantes extérieures et intérieures du hall d’entrée ont été forcées et les gens se sont engouffrés dans ce dernier. En scandant « Fuck ICE! » (« Nique l’ICE ! »), la foule a réussi à décrocher les portes et à les ouvrir complètement, et quelques affrontements avec plusieurs agents de sécurité de l’hôtel ont eu lieu. À ce moment-là, la plupart des fenêtres de l’hôtel avaient été taguées. Un policier de Minneapolis, seul, s’est frayé un chemin à travers la foule pour rejoindre les autres agents.

Pendant environ une heure, il a été le seul représentant des forces de l’ordre présent sur place, recevant à plusieurs reprises des boules de neige au visage et se faisant hurler dessus par la foule. Il y avait une petite rangée de personnes située à l’avant de l’action dans le hall de l’hôtel, suivie d’une rangée plus importante d’individus et de journalistes filmant les évènements et prenant des photos, puis le reste de la foule derrière elleux. Les gens lançaient des boules de neige et des déchets par-dessus les têtes des journalistes. Quelques jeunes femmes tambourinaient sur une poubelle près de l’entrée ; leurs ami·e·s dansaient ensemble tandis que d’autres manifestant·e·s s’emparaient du contenu de la poubelle pour le jeter à l’intérieur. L’agent de police et les agents de sécurité ont tenté de barricader l’entrée avec des distributeurs automatiques, qui leur tombaient sans cesse dessus. Le hall se remplissait de déchets. Finalement, une vitre a volé en éclats et les gens ont filmé des agents de l’ICE masqués et casqués qui sortaient par la porte arrière de l’hôtel avec leurs bagages.

Pendant ce temps, des personnes se sont rendues sur le parking et ont vérifié toutes les plaques d’immatriculation à l’aide de l’énorme base de données des plaques ICE connues que les habitant·e·s du Minnesota ont constituée au fil des mois. Les plaques de deux voitures de l’ICE identifiées ont été annoncées à l’aide d’un mégaphone, et avant la fin de la nuit, les voitures en question avaient été vandalisées et taguées.

À ce stade, le bâtiment avait été endommagé, les voitures des agents détruites et les agents étaient en train d’évacuer les lieux. Trois heures après le début de la manifestation bruyante, trois agents fédéraux du Bureau des prisons (BOP) sont arrivés avec des armes à feu et ont lancé des gaz lacrymogènes. Après avoir brandi leurs armes dans tous les sens et escorté les agents de l’ICE hors de l’hôtel avec leurs bagages, ils ont finalement appelé des renforts pour faire face à une foule désormais beaucoup plus réduite, composée principalement de journalistes. L’un des agents fédéraux du BOP a été touché à la tête par un projectile. Finalement, des agents fédéraux supplémentaires sont arrivés et ont utilisé des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et de la fumée verte, tandis qu’un grand nombre de policiers de Minneapolis tentaient de procéder à des arrestations massives. Ils ont arrêté plusieurs membres de la presse et quelques manifestant·e·s, mais la plupart des gens avaient déjà quitté les lieux.

Organiser une manifestation bruyante est relativement simple : il fallait que quelqu’un confirme où séjournait l’ICE, choisisse l’endroit le plus prometteur, fixe une heure, rédige un tract et le distribue. Mais cela n’a été possible que grâce à des mois passés à construire des réseaux et à collecter des informations. L’infrastructure des bases de données sur les hôtels et les plaques d’immatriculation a permis aux gens de prendre une décision rapide quant à l’hôtel à cibler. De même, le courage avec lequel les gens ont construit des barricades, bloqué la rue avec leurs voitures et affronté les agents dans l’hôtel est le fruit de mois de confrontation dans les « Villes Jumelles ». Cela n’a pas fait de mal que les gens puissent voir les agents de l’ICE sur place – ils étaient là à nous filmer, essayant de déterminer quoi faire face à cette situation qui leur échappait.

Les manifestations bruyantes représentent une utilisation efficace du concept de « cible secondaire. » Dans les « Villes Jumelles », les manifestations bruyantes devant les hôtels ont offert un autre moyen de s’attaquer aux agents de l’ICE à un endroit précis où ils ne disposent pas des défenses et des structures organisationnelles dont ils bénéficient au bâtiment fédéral Bishop Henry Whipple. La plupart des affrontements dans les « Villes Jumelles » sont le résultat de réactions spontanées à des raids, dont certaines ont eu lieu autour du bâtiment Whipple ; bien que les réactions immédiates aux raids soient essentielles et que les manifestations au bâtiment fédéral aient permis aux militant·e·s d’exercer une pression sur un point névralgique au moment de leur choix, les hôtels sont des cibles fixes disposant de moins de moyens de défense. Le fait d’annoncer à l’avance les manifestations bruyantes peut donner aux policiers le temps de préparer une riposte, mais les gens doivent se préparer de manière créative et ne pas se laisser décourager.

Quand il n’y a pas de meilleures options sur la table, les gens participent à des marches symboliques ou restent chez elleux. Mais quand d’autres options sont disponibles, beaucoup de gens saisissent l’occasion d’agir avec courage et efficacité. Dans les endroits qui ne sont pas sous occupation fédérale manifeste, et où la faible densité d’agents fédéraux et la faible densité des organisations de surveillance de l’ICE ne permettent pas de réagir à temps aux raids menés par l’agence fédérale, la recherche de cibles secondaires peut offrir une bonne solution, qu’il s’agisse d’hôtels, d’entrepreneurs, de fonctionnaires locaux ou de collaborateurs commerciaux.

Lectures complémentaires

- Minneapolis réagit au meurtre d’Alex Pretti : récit d’un témoin oculaire

- Des manifestant·e·s bloquent le quartier général de l’ICE à Fort Snelling, dans le Minnesota : compte rendu d’une action menée pendant la grève générale dans les « Villes Jumelles »

- De l’intervention rapide au changement social révolutionnaire : le potentiel des réseaux d’intervention rapide

- Les réseaux d’intervention rapide dans la région de Minneapolis-Saint Paul : comment s’organise l’auto-défense populaire contre l’ICE

- Les quartiers nord de Minneapolis chassent l’ICE : un témoignage direct sur la réaction à une nouvelle fusillade impliquant l’ICE

- Minneapolis réagit au meurtre commis par l’ICE : un récit depuis les rues

- Protesters Clash with ICE Agents Again in the Twin Cities: A Firsthand Report

- Minneapolis to Feds:”Get the Fuck Out”: How People in the Twin Cities Responded to a Federal Raid

- GÉNÉRALISTES

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Senat

- Le Media

- La Tribune

- Time France

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Ctrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique ‧ Asie ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- Infomigrants

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- G.I.J

- I.C.I.J

- OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie