Abonnés

30.10.2025 à 13:38

Rebecca Zlotowski ou le Mépris (de classe)

Texte intégral (5512 mots)

Le cinéma français serait bourgeois, c’est un lieu commun tenace. Comme tout lieu commun il mérite d’être interrogé car, s’il contient très certainement une part de vérité, on a tendance à plaquer cette formule sur les films pour peu qu’ils représentent des personnages appartenant à la bourgeoisie ou qu’en soient issus leurs auteurs. Cela conduit le plus souvent à des analyses strictement idéologiques. Il me semble plus intéressant d’essayer de voir comment l’expression d’un point de vue bourgeois s’exprime à travers le regard des cinéastes, c’est-à-dire par la mise en scène. C’est ce qu’a déjà fait, ici-même, Murielle Joudet à propos de Valeur Sentimentale de Joachim Trier (mais aussi, dans une optique plus ouvertement politique, Rob Grams dans Frustration, avec le concept de « bourgeois gaze » ou même François Bégaudeau dans les pages de son blog).

Je voudrais, quant à moi, m’essayer à relire quelques films plus ou moins récents à l’aune de cette question. En quoi, dans certains films qui se voudraient progressistes ou subversifs, se révèle, quelquefois contre le scénario ou les intentions de leur auteur, un regard bourgeois c’est-à-dire qui soit l’expression d’un sentiment de supériorité de classe.

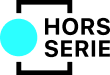

Une Fille Facile (2019) de Rebecca Zlotowski a été presque unanimement salué par la critique, notamment grâce à la présence de son actrice principale, Zahia Dehar, surtout connue jusqu’alors pour l’affaire qui porte son prénom1. Ce choix audacieux et risqué c’est révélé judicieux tant elle irradie le film de sa présence à la fois nonchalante et ultra-sexuée, de son phrasé élégant, de sa voix trainante et « fausse ».

Zahia incarne ici Sofia, la fille facile du titre. Elle devient la maîtresse d’un riche dandy brésilien (Nuno Lopes) propriétaire d’un yacht amarré dans le port de Cannes, use de ses atouts pour obtenir des faveurs sonnantes et trébuchantes et en profite pour éduquer sa jeune cousine cannoise, Naïma (Mina Farid), à la réalité d’un monde où, quelquefois, le seul moyen d’échapper à sa condition (ici de femme prolétaire racisée) est de savoir transgresser les règles de la bienséance et de la morale. En gros, la prostitution y est montrée comme un moyen d’émancipation sociale. « We live in a material world and I am a material girl » chantait Madonna en 1985 dans un clip, remake de Diamonds are a girl’s best friend (autre éloge cynique de la prostitution), le célèbre numéro de Marylin dans Les hommes préfèrent les blondes (1953)de Hawks – j’y reviendrai.

Corps étranger

Mais Zahia est un corps étranger dans l’entre-soi du cinéma de Rebecca Zlotowski. Et pour l’accepter, pour l’intégrer à son univers, elle doit la rattacher à un réseau de références culturelles qui la sauveraient de n’être qu’elle-même. Car elle ne peut la regarder pour ce qu’elle est. Ça se voit, Zahia la dérange, elle ne parvient pas à porter sur ce corps, ce visage un autre regard, que celui des personnages de son film qui la jugent ou la convoitent. Elle reste absolument inassimilable. C’est le sujet même du film, un sujet absolument passionnant, mais qui n’est jamais vraiment traité par la mise en scène.

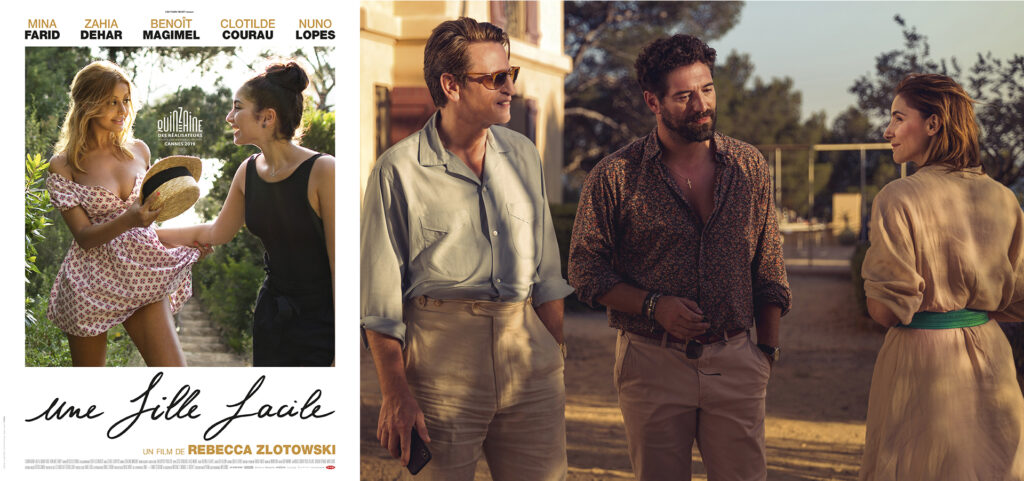

Rebecca Zlotowski a donc recours à des objets culturellement légitimes pour l’accepter à son tour : la Bardot du Mépris et de Et Dieu créa la femme, Marylin Monroe, les héros gégauviens2 des premiers Chabrol ou La Collectionneuse de Rohmer. Tout est là en apparence, la critique s’y est d’ailleurs laissée prendre, appâtée par tous les signes de reconnaissance disposés ça et là comme des leurres, alors qu’il y manque l’essentiel, faire de Zahia/Sofia un personnage à part entière qui soit autre chose qu’une surface de projection fétichisée des fantasmes des spectateurs (et de la cinéaste).

L’entreprise n’a rien d’évident et on doit rendre grâce à Rebecca Zlotowski de l’avoir tentée, car, sur le papier, tout semble convaincant. La note d’intention est impeccable. Il n’y manque ni le féminisme, ni la lutte des classes, ni même la possibilité d’échapper au déterminisme social… Mais le cinéma est un art obstiné. Ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais leur exécution. Et c’est ici que ça grippe. Quelque chose dans le regard de Rebecca Zlotowski échappe à son discours et ce quelque chose ressemble à du mépris de classe.

Brigitte Bardot, corps fétichisé ou femme libérée ?

Des modèles choisis par Zlotowski, on peut déjà écarter le premier : Brigitte Bardot qui faisait éclater le carcan du regard chargé de désir libidineux que portaient sur elle les hommes par une affirmation insolente de sa liberté. Si pour eux, elle n’était qu’un corps, c’est ce corps qui en serait l’instrument. Bardot s’affranchissait de la possibilité même d’un jugement moral, car elle faisait plus que ne pas s’en soucier : elle en ignorait tout simplement l’existence. Et ce n’est pas le moindre mérite de Vadim que d’être parvenu à contenir, dans les limites d’un film, l’absolue et souveraine nouveauté que fut Brigitte Bardot. Et Dieu créa… la femme (1956) fait figure de cas d’école : grand film d’un piètre cinéaste, pur film de fétichisation du corps féminin que ce corps retourne en instrument de puissance (ruinant par avance certains discours trop convenus sur le male gaze – car si elle plaît à tous, elle reste maîtresse de son désir et de son plaisir et choisit à qui (et quand) elle se donne – révélation d’une des plus grandes actrices de sa génération, qui fut l’une des pires quand on lui demanda de jouer « sérieusement » la comédie… À cet égard dans En cas de malheur (1958), La Vérité (1960) et même dans Vie Privée (1962) où Autant-Lara, Clouzot ou Louis Malle, qui ont eu l’orgueil démiurgique de vouloir remodeler en « vraie » comédienne l’actrice créée par Vadim, s’y sont cassé les dents : elle n’a jamais été aussi mauvaise…

La Bardot du Mépris de Godard est également convoquée ici à travers les costumes de Zahia, le paysage méditerranéen ou les allusions à la mythologie. Mais là encore, il ne s’agit que de faire un clin d’œil et même de faire de l’œil au spectateur, de lui donner des gages de reconnaissance et de légitimation. Godard interrogeait le mythe Bardot à l’aune des mythes grecs et, s’il citait Le Voyage en Italie de Rossellini (qui n’était à l’époque une référence pour personne), c’était pour questionner ce qui restait du couple dans le monde contemporain et pour acter de l’impossibilité du miracle dans la société (que l’on n’appelait pas encore) du spectacle. Ici rien de tel : Zahia, pourtant un vrai personnage de la mythologie contemporaine (au sens où l’entendait Barthes), n’est jamais montrée que comme un corps légitimé par la référence à un autre corps, alors qu’il y avait matière à poursuivre la réflexion entamée par Godard autrement que par ce pauvre jeu de citations pour cinéphiles.

Révérence et proverbe

L’autre référence (révérence ?) plus qu’assumée (revendiquée) par Zlotowski se trouve chez Rohmer à qui lui fait penser la diction affectée de Zahia Dehar. C’est le biais de son acceptation dans le cinéma d’auteur : dans une opération dualiste, il s’agit de distinguer le corps ultra-contemporain de Zahia (qui la rattache à la vulgarité de l’époque, à sa qualité d’ancienne travailleuse du sexe, à Karim Benzema ou à Franck Ribery3) de son phrasé anachronique qui la rattache aux héroïnes sophistiquées de la Nouvelle Vague rohmérienne. Et si le film cité est La Collectionneuse (1967), avec le célèbre découpage « cubiste » du corps de Haydée Politoff, repris ici en incipit, c’est bien plus aux Comédies et Proverbes (et en particulier à Pauline à la Plage, 1983) que l’on songe : du proverbe en ouverture (ici il est de Pascal) à son côté film de vacances. Le génie de Rohmer est difficile à imiter, mais s’il y a bien quelque chose que Zlotowski aurait pu en retenir, c’est que dans ses films tous ses personnages ont la parole et expriment avec intelligence leur conception personnelle des relations amoureuses. L’hétérogénéité des corps, des silhouettes ou des phrasés ne réduit pas les héroïnes rohmériennes à des fonctions ou à des caractères : Arielle Dombasle, Béatrice Romand, Marie Rivière, Pascale Ogier sont des femmes réelles, de leur époque, mais prises dans des chassés croisés sentimentaux d’un autre âge, imaginés par le classique Rohmer. D’où ce sentiment de temps présent et d’inactualité, d’amateurisme et de maîtrise, de laisser aller et de précision, de banalité et d’ineffable que produisent ses films.

Ici, les paroles du personnage de Sofia sont réduites à la portion congrue : elle parle de son corps et du désir qu’il provoque à deux jeunes gens affolés sur une plage par ailleurs déserte. Scène peu vraisemblable que Zlotowski n’ose pas mener au bout de sa logique : le danger pour une femme de s’exposer ainsi devant des hommes auxquels on se refuse. La violence (verbale) des garçons n’éclate que lorsque les filles sont déjà loin et bien à l’abri de leur ressentiment et de leur virilité bafouée. Dans une autre scène, inspirée des paroles de la vraie Zahia (tant elle son personnage se confondent), elle évoque son indifférence pour le sentiment amoureux dans une sorte de cynisme ingénu absolument merveilleux qui nous fait regretter que son personnage ne prenne pas plus souvent la parole (elle dit d’ailleurs dans une autre scène qu’elle n’a rien à dire – traduire : que Rebecca Zlotowski ne sait pas quoi lui faire dire).

Comment l’esprit vient aux femmes

Mais il y a une scène qui cristallise cette tension entre les intentions de la cinéaste et leur mise en forme. Andres, le riche homme d’affaires brésilien, et son factotum (Benoit Magimel, comme toujours excellent) qui ont emmené Sofia et sa cousine en croisière sur leur yacht, débarquent dans une somptueuse villa italienne où ils viennent rendre visite à Calypso (Clotilde Courau) maîtresse (elle aussi richissime) des lieux. Lors du déjeuner, Sofia évoque son amour pour Marguerite Duras. Calypso, fielleusement curieuse, lui demande alors quel est le roman de Duras qu’elle préfère. Sofia hésite, ne sait que répondre. Tout est fait pour que, comme Calypso, nous pensions qu’elle n’en n’a lu aucun. Hésitation. Malaise. Elle répond alors qu’autrefois c’était La Douleur, mais qu’aujourd’hui ce serait plutôt L’Amant. Surprise. Gêne. Rires. La scène est censée réhabiliter Sofia aux yeux du spectateur bardé de préjugés et de stéréotypes de classe. « Oui, semble-t-elle nous dire, cette jeune femme au physique que vous trouvez vulgaire, qui fait profession de vendre son corps, est fort intelligente et, qui plus est, cultivée ». Pourtant on voit bien que ce qui intéresse ici Rebecca Zlotowski ce n’est pas ce qu’a à dire Sofia, mais la réaction des trois bourgeois qui l’entourent (et par extension celle des spectateurs) : l’expression de leur mépris de classe, la méchanceté larvée de Calypso, la gêne que provoque l’attente, leur surprise en entendant sa réponse. Zlotowski n’essaie à aucun moment de nous placer du point de vue de Sofia. Ce qu’elle veut montrer, c’est la revanche de Sofia (et en l’occurrence de Zahia – et de toute les Zahia) sur son monde à elle. Et elle s’y prend de la pire des manières. Pour donner l’intelligence à son personnage, elle lui accorde les codes de la bourgeoisie (à peine) cultivée : pouvoir citer des titres de romans. Elle n’a même pas à expliquer pourquoi elle aime Duras (ce qui serait passionnant), le signe de reconnaissance suffit et Calypso, mouchée, peut cracher son fiel ailleurs en évoquant, cette fois, la chirurgie esthétique. La scène pourrait être brillante : l’idée d’un renversement de la violence symbolique, le choix de Clotilde Courau (qui a été l’épouse d’un prince héritier), produit pourtant l’exact contraire. Elle écrase Sofia/Zahia sous le mépris de classe de la cinéaste qui ne sait faire autrement pour lui accorder de l’esprit que de lui donner les signes superficiels de la culture bourgeoise. C’est d’ailleurs symptomatique de ce que se contente de faire le film : envoyer des signes de reconnaissance au spectateur à travers tout un faisceau de références : des films cités aux noms grecs attribués aux personnages – Sofia, Socrate, Calypso –, en passant par le morceau de John Coltrane dont on dit à Naïma qu’il « porte son nom ». Elles suffiront à ravir le spectateur cultivé, sans qu’il soit besoin de rien travailler en profondeur, simplement d’en réactiver le souvenir. C’est une constante désormais dans un certain cinéma d’auteur, Murielle Joudet la repérait dans Valeur Sentimentale, mais on la voit aussi très nettement dans des films de Mia Hansen-Love comme Bergman Island (facile, c’est dans le titre, pas la peine de chercher bien loin !) ou Sils Maria d’Olivier Assayas. Ici, Rebecca Zlotowski met littéralement en scène le spectateur à la place de Zahia qu’elle regarde de son surplomb : tant pis pour lui s’il n’a pas les références, il passera à côté du film… Mais s’il les reconnaît, il se délectera de sa propre culture et de celle de la cinéaste. C’est là la véritable fonction de ce cinéma-là : donner un sentiment d’appartenance et de distinction à ses spectateurs.

Blonde on Blonde

On aurait bien pu imaginer quelques moyens de rendre justice à l’intelligence de Sofia, mais il aurait fallu commencer par faire confiance à celle de Zahia, en prenant le temps de s’imprégner de sa personnalité, en notant ou en enregistrant ses paroles, un peu comme le faisait d’ailleurs Rohmer avec ses jeunes interprètes des Comédies et Proverbes.

Ou bien on aurait pu envisager que le personnage puisse exercer son intelligence dans une situation complexe ou inextricable, comme le fait le personnage d’Elle Woods interprété par Reese Witherspoon dans l’excellent Legally Blonde (Robert Luketic, 2001), confrontée ici à des préjugés de genre plutôt qu’à des préjugés de classe : la blonde bimbo californienne a-t-elle vraiment les méninges pour sortir diplômée d’Harvard ?4

Ou alors, comme Lorelei Lee (Marilyn Monroe) dans Les Hommes Préfèrent les Blondes, d’être capable non seulement de faire preuve d’une intelligence pratique à toute épreuve dans une société patriarcale où le moindre faux pas pourrait lui être fatal, mais d’avoir parfaitement su théoriser cette société et la place qu’elle peut y obtenir à la faveur du seul capital dont elle dispose : son charme irrésistible, donné ici comme un axiome. Et ce capital, elle doit le faire fructifier avant qu’il ne se dévalue. C’est ce qu’elle explique crûment, mais dans le plus élégant des écrins, dans le numéro Diamonds Are a Girl’s Best Friend, comme dans la scène où elle convainc le millionnaire dont elle guigne la fortune de la laisser épouser son fils. Elle est contrainte d’abattre son jeu et de révéler aux hommes que celle qu’ils prenaient pour une ravissante idiote était, en réalité, une redoutable stratège. La femme-enfant, monstrueuse chimère créée pour satisfaire au regard des hommes dont le film déconstruit l’image, renverse le rapport de domination et non seulement obtient d’eux tout ce qu’elle souhaite, mais finit par « épouser » son double, son contraire, sa meilleure amie, la brune Dorothy (Jane Russell) arrivée au même point qu’elle, par de tous autres moyens (n’est-ce pas le sens du travelling avant final qui écarte les deux hommes pour isoler le seul vrai couple du film ?).

Bling Bling

Une Fille Facile révèle aussi une tension, de plus en plus manifeste dans le cinéma de Rebecca Zlotowski, entre son appartenance au cinéma d’auteur, apanage de la bourgeoisie culturelle, et sa fascination pour une bourgeoisie bling-bling, celle des yachts et des jets privés (que l’on retrouvera dans Emmanuelle d’Audrey Diwan (2025) dont elle a co-écrit le scénario). Cette tension s’incarne ici à travers la figure de Philippe alias Socrate5, le personnage interprété par Benoit Magimel forcé de prostituer sa culture en la mettant au service des pouvoirs de l’argent. On sent bien sa dépendance et son dégoût à l’égard d’Andres, son riche patron, qui le traite tour à tour comme un ami ou comme son larbin. Mais là aussi, cette description de la violence et de la vulgarité du monde des riches reste superficielle, car que sont, pour le personnage, ces petites vexations au regard de la vie de luxe que lui procure sa place ? Le personnage de Magimel est explicitement décrit comme une sorte de double intello de Sofia qui a manifestement toute sa sympathie. Peut-être parce qu’il se reconnait en elle qui aspire aussi à accéder à ce monde où tout semble facile. Mais il nous apparait aussi comme un double de la cinéaste à la croisée de ces deux univers : entre Rohmer et Chanel – dont elle place les produits de manière ostentatoire. C’est évidemment légitime dans ce film où de jeunes filles pauvres lorgnent sur tout ce qui brille, mais c’est néanmoins le signe d’une sujétion de plus en plus affichée du cinéma d’auteur à l’industrie du luxe. Il y trouve des financements substantiels et en retour apporte un peu de son aura culturelle aux marques qui finissent par le vampiriser et lui dicter leur contenu. Il n’est pas anodin que de plus en plus d’auteurs de cinéma soient sollicités en tant que tels pour réaliser des pubs aux budgets conséquents vendues et promues comme des courts-métrages de fiction. A l’avant-garde de ce courant, on trouve Wes Anderson (dans A Bord du Darjeeling Limited (2007), les valises Louis Vuitton étaient traitées comme de véritables personnages) ou Sofia Coppola qui avec The Bling Ring (2013) avait anéanti la frontière entre auteurisme chic et valorisation publicitaire. Comme eux, Rebecca Zlotowski a réalisé des court-métrages publicitaires pour des marques de luxe comme Zendi ou Miu-Miu. Zahia Dehar avait d’ailleurs été adoubée par le monde de la mode dès 2011, posant pour divers magazines, avec Christian Louboutin ou sous l’objectif de Karl Lagerfeld, Ellen Von Unwerth, pour Pierre et Gilles et bien d’autres. Le photographe Sebastian Faena l’avait immortalisée en 2011 pour le magazine V, lors de la fashion-week de New York, à l’image de… Brigitte Bardot. C’est donc autant une icône de la mode qu’une ancienne travailleuse du sexe qu’a conviée Rebecca Zlotowski dans son film. Si ce choix de casting pouvait paraitre transgressif dans la frilosité confinée du cinéma d’auteur français, il ne l’était plus dans l’univers de la mode qui avait déjà recyclé Zahia sur les podiums et dans les pages des magazines.

Un film facile

Dans plusieurs entretiens, Rebecca Zlotowski revendique la légèreté de son film, comme si cela pouvait être une excuse à sa vacuité. La légèreté assumée de Gentlemen Prefer Blondes (dont le matériau de départ reste un vaudeville d’une assez confondante médiocrité) n’a pas empêché son auteur d’en faire un film à la fois divertissant et cruel, sophistiqué et accessible, mais surtout d’une pertinence (ou d’une impertinence) politique à toute épreuve. Un film qui interroge l’identité de genre, la domination masculine, un film féministe et queer, réalisé dans un contexte où ni l’industrie Hollywoodienne, ni la société américaine n’étaient, c’est le moins qu’on puisse dire, très ouvertes à ces questions (et trois ans avant la naissance de Judith Butler !). Une Fille Facile, par son choix de casting audacieux, à travers le récit qu’il propose, aurait pu, à sa manière, provoquer les spectateurs d’aujourd’hui, comme les bouscule encore le film de Hawks. Mais le film se contente de donner les gages d’une lecture politique comme il se contente de donner des signes d’appartenance au cinéma d’auteur. Rebecca Zlotowski ne fait que la moitié du chemin, elle ne filme pas un personnage, mais l’image d’un personnage, sans même interroger cette image. Le choix de Zahia Dehar pour l’incarner n’est finalement rien d’autre qu’une brillante idée marketing et le film, tout en surface, n’est rien d’autre qu’un produit publicitaire où il se vend lui-même, comme un miroir contemplant sa propre vacuité6.

Pour prolonger

- En 2010, lors de la perquisition d’un restaurant-café oriental, le Zaman Café, un certain nombre de footballeurs (dont Franck Ribéry et Karim Benzema) sont surpris avec plusieurs travailleuses du sexe dont une mineure, Zahia Dehar. Il s’en suivra une vaste affaire politico-médiatique dans laquelle s’impliqueront même les ministres Roseline Bachelot et Rama Yade : https://www.20minutes.fr/sport/585687-20100720-si-loupe-affaire-zahia

︎

︎ - Paul Gégauff, écrivain, scénariste, dandy cynique et provocateur fut l’une des éminences grises de la Nouvelle Vague. Sa personnalité fascina et inspira des personnages à Godard, Rohmer et surtout Chabrol pour qui il écrivit de nombreux scénarios.

︎

︎ - Il y a un film qui fait mine d’identifier son style à l’esthétique clipesque et vulgaire de la télévision contemporaine en en reprenant à la fois les codes et les actrices pour génialement les subvertir de l’intérieur : Spring Breakers d’Harmony Korine (2012).

︎

︎ - Plus modestement, dans une comédie assez réussie, Géraldine Nakache et Leïla Bekhti abordaient avec beaucoup de justesse les différences de classes sociales et la violence symbolique dans Tout ce qui brille (2010).

︎

︎ - Détail amusant : c’est le nom du lapin de Bardot dans Et Dieu créa… la femme.

︎

︎ - A cet égard, la promo mettant en scène le duo Zahia Dehar/Rebecca Zlotowski, comme une sorte d’alliance des contraires (d’où est littéralement éjectée sa jeune protagoniste Mina Farid), se confond avec le film lui-même, mais vient lui donner une fin heureuse dans une sorte de réconciliation surjouée des deux femmes au-delà de leurs différences. Le storytelling de la promo est bien rodé : sympathie immédiate de Rebecca pour Zahia par son côté « transfuge de classe » et la shitstorm médiatique dont elle fut victime au moment de l’affaire qui porte son nom, rencontre impromptue sur les réseaux sociaux, projet de film, etc. Si bien rodée qu’elle en vient à annuler d’avance toute la potentielle charge subversive du film. Une opération que le film achèvera bien sagement de boucler.

︎

︎

23.10.2025 à 17:54

« Antisémitisme de gauche » : la grande fake news

Texte intégral (10712 mots)

Idée improbable, idée très récente − elle n’existait pas avant le début du XXIe siècle et ne s’est vraiment affirmée qu’à la fin des années 2010 −, mais idée déstabilisante, puisque ses promoteurs de plus en plus nombreux sont parvenus à l’imposer sinon dans le débat public, du moins sur les grandes scènes médiatiques : il existerait un antisémitisme de gauche, dénié mais bien vivace, voire plus prégnant que jamais. Rien ne permet d’étayer cette affirmation. Mais un mensonge, fût-il aussi peu crédible que celui-là, tend à prendre une valeur de vérité reconnue par le sens commun s’il est suffisamment répété. Les plus autorisés parmi les propagateurs de cette fake news mettent à profit la complexité historique des premières formes de l’antisémitisme moderne, propice aux confusions rétrospectives.

« Marx antisémite » : un contresens habituel

On trouve un exemple emblématique de cette complexité et des malentendus possibles dans la façon dont beaucoup de commentateurs, y compris d’éminents historiens, ont interprété de travers un célèbre essai du jeune Karl Marx, Sur la question juive (1844). L’univers conceptuel et politique éloigné du nôtre dans lequel ce texte a été produit le rend difficile d’accès. L’auteur y répondait à l’ouvrage d’un philosophe, Bruno Bauer. Des lectures superficielles imputent à Marx, de façon absurde, la responsabilité du stéréotype universellement partagé à l’époque selon lequel le règne de l’argent et la logique sordide de l’exploitation capitaliste pouvaient être désignés comme « judaïsme ». « L’argent est le dieu jaloux d’Israël, devant qui nul autre dieu ne doit subsister1 » : Marx part de ce postulat inhérent à la grammaire idéologico-politique de son temps, sans y adhérer plus que quiconque. Mais il affirme qu’une telle caractérisation ne correspond en rien à une quelconque nature nécessaire des juifs.

Pour lui, au contraire (comme pour Ernest Renan un peu plus tard), un tel stéréotype n’est que le résultat d’une discrimination historique par laquelle les pouvoirs ont très longtemps écarté les juifs des activités tenues pour honorables et les ont relégués à celles, alors déshonorantes pour les chrétiens, du « trafic » et du maniement de l’argent. Marx en déduit logiquement que le judaïsme peut se libérer de la place sociale qui lui a été imposée. Contre Bauer, il conclut aussi que les juifs n’ont pas à renoncer au judaïsme, mais seulement à lutter en faveur de la liberté religieuse, pour accéder aux droit civiques dont ils sont alors privés dans de nombreuses parties de l’Empire allemand où le christianisme est religion d’État.

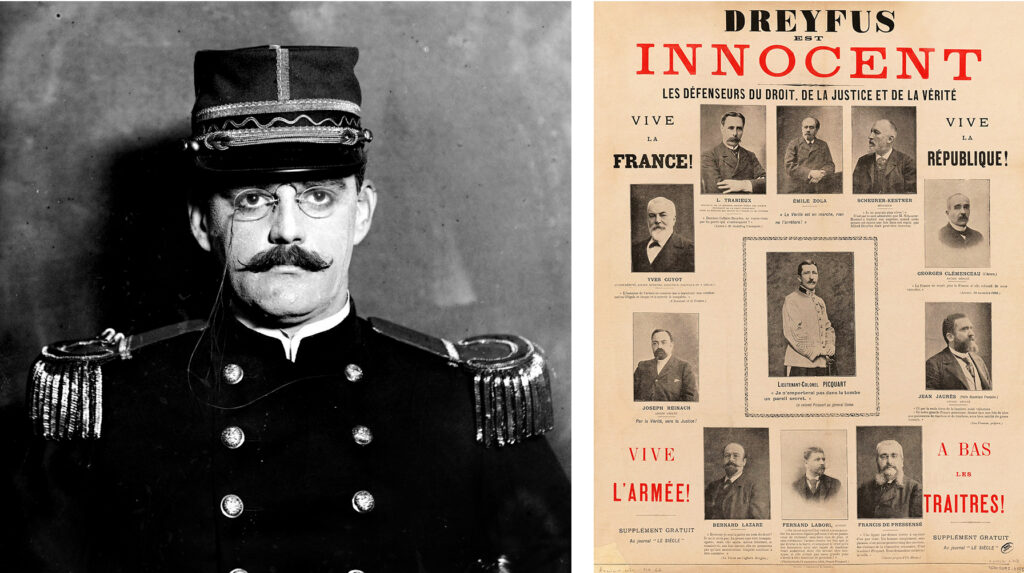

Le tournant de l’affaire Dreyfus

Les deux grands mouvements fondateurs de notre modernité politique au XIXe siècle, le socialisme et le nationalisme, ont d’abord réinvesti l’un et l’autre la judéophobie profonde héritée des anciennes sociétés chrétiennes. Mais ils l’ont fait pour des raisons et selon des modalités différentes, avec des débouchés opposés du tout au tout. L’affaire Dreyfus (1894-1906), les historiens l’ont souligné depuis longtemps, fut le tournant crucial. À son issue, le mouvement ouvrier avait non seulement renoncé à l’assimilation du judaïsme au capitalisme, mais aussi fait volte-face, concernant cet imaginaire, en faisant de la lutte contre l’antisémitisme une nouvelle cause.

La droite nationaliste, à l’inverse, mit dès lors plus que jamais son mot d’ordre « À bas les juifs ! » au cœur de son projet d’unité identitaire – avant de passer à l’acte contre les intéressés une fois parvenue au pouvoir avec le régime de Vichy. Contrainte à une certaine discrétion là-dessus après 1945, elle n’en est pas moins restée antisémite… par définition, c’est-à-dire pour des raisons structurelles, que les dénis actuels du Rassemblement National et des autres héritiers de cette tradition politique, purement circonstanciels, peuvent seulement masquer malgré leur (toute nouvelle) véhémence .

Préjugés millénaires

L’accession des juifs à la citoyenneté et à l’égalité des droits accordée par la Révolution française en 1791, pas plus que les mesures similaires progressivement adoptées ailleurs, n’avait éradiqué les préjugés millénaires. Le principe initial de l’hostilité était bien sûr religieux, avec le double reproche de déicide et de rejet de la Nouvelle Alliance fait aux juifs par l’Église. Gifler rituellement un juif le Vendredi Saint, jeter des pierres aux juifs ce jour là en souvenir du supplice du Christ, sont des pratiques médiévales attestées. Quant à la prière pour la conversion du « juif perfide » elle n’a pas été supprimée de la liturgie catholique avant… 1959. Les pouvoirs séculiers jouèrent cependant un rôle décisif pour le développement de la persécution à partir du partir du Moyen Âge central. Non seulement ils relayèrent les exigences ecclésiastiques de ségrégation des juifs, mais, surtout, ils prirent l’habitude de détourner sur eux les mécontentements populaires (quitte à se poser aussi comme leurs protecteurs lorsque les exactions contre eux passaient hors de contrôle).

À partir de la fin du XIe siècle, avec les premières prédications pour la Croisade, l’antijudaïsme chrétien traditionnel se changea souvent en antisémitisme, au sens où des bouffées de délire collectif attribuaient désormais aux juifs toute sorte de méfaits occultes et de complots, notamment des profanations de la sainte hostie, des meurtres d’enfants ou encore l’empoisonnement des puits lors des épidémies. Même après les grandes expulsions du XIVe siècle − ne restèrent dès lors dans le royaume capétien qu’un nombre très réduit de juifs, avant l’arrivée au XIXe de réfugiés fuyant les persécutions d’Europe centrale et de Russie −, les stéréotypes avaient persisté en France comme ailleurs. Comme Judas trahissant Jésus contre argent, « le juif » demeurait soupçonné d’être fourbe, déloyal et possédé par la passion du gain.

« Le judaïsme », autre nom du règne de l’argent et de l’exploitation capitaliste

Face à la pauvreté de masse engendrée par la Révolution industrielle, les premières générations de penseurs du mouvement ouvrier ont parfois repris la très ancienne imagerie du judaïsme emblématique de l’usure pour symboliser les méfaits du capitalisme. Alphonse Toussenel (1803-1885), socialiste utopiste disciple de Charles Fourier, publia ainsi en 1845 Les juifs, rois de l’époque. Histoire de la féodalité financière, dont le sous-titre suggère bien qu’était ici en cause non pas tant un groupe social réel, d’ailleurs presque inexistant en France à l’époque, qu’un phénomène socio-économique, l’enrichissement par la rente et la spéculation. Ce phénomène était pensé comme fruit d’un « esprit juif », selon l’expression de Pierre Leroux (1797-1871), autre pionnier du socialisme, dans une recension du livre. « J’appelle, comme le peuple, de ce nom méprisé de juif tout trafiquant d’espèces, tout parasite improductif vivant de la substance et du travail d’autrui. […] Il ne dépend pas de l’écrivain d’altérer la valeur d’une expression consacrée par l’usage », précisait encore Toussenel. Son ouvrage mit ainsi en forme la plupart des thèmes de l’antisémitisme économique moderne2. Mais ce corpus d’idées, paradoxalement, n’eut de pérennité que dans l’autre camp, comme volet « anticapitaliste » de l’antisémitisme nationaliste puis fasciste. Pour ce dernier, cependant, « juif » n’allait plus renvoyer de façon abstraite à un état d’esprit, mais à un groupe défini par une essence raciale supposée.

Les polémistes intéressés aujourd’hui à inventer l’histoire d’un antisémitisme « de gauche » n’ont donc aucun mal à trouver des citations de socialistes ou anarchistes du XIXe siècle, tels Auguste Blanqui (1805-1881) ou Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), qui témoignent de l’imprégnation initiale d’une partie du mouvement ouvrier par les préjugés hérités du vieil antijudaïsme chrétien. Non seulement ces citations sont en général tronquées et détournées de leur sens dans l’économie de pensée propre à leurs auteurs, mais elles sont implicitement et anachroniquement comprises, de façon absurde, comme les manifestations d’une volonté potentiellement éradicatrice de type nazi-fasciste.

Le cas Jaurès

L’usage souvent fait ces derniers temps d’extraits des discours de Jean Jaurès offre des exemples très parlants. On se complaît à mettre en avant cette tirade de 1898 : « Et nous, nous savons bien que la race juive, concentrée, passionnée, subtile, toujours dévorée par une sorte de fièvre, par la fièvre du gain quand ce n’est pas la fièvre du prophétisme, nous savons bien qu’elle manie avec une particulière habileté le mécanisme capitaliste, mécanisme de rapine, de mensonge, de corruption et d’extorsion ». Une honnêteté élémentaire imposerait cependant de toujours donner la suite immédiate : « Mais nous disons, nous : ce n’est pas la race qu’il faut briser, c’est le mécanisme dont elle se sert, et dont se servent les exploiteurs chrétiens. Car enfin, dans la juiverie comme dans la chrétiennerie, il y a les grands et les petits ».

Ce discours, prononcé par Jaurès au Tivoli-Vauxhall, une salle de spectacle parisienne, marqua son renversement d’attitude dans l’affaire Dreyfus et le début de son engagement fervent pour la défense du capitaine injustement accusé. Jusque-là, comme la plupart des représentants du mouvement socialiste, Jaurès n’avait vu dans l’Affaire qu’une question interne à la bourgeoisie, d’autant moins susceptible d’intérêt qu’elle concernait un militaire. Au Tivoli-Vauxhall, avec cette allocution dont on a pris l’habitude de sélectionner un morceau pour suggérer son antisémitisme, il commença en réalité une campagne décisive pour convaincre ouvriers et militants de soutenir la cause de Dreyfus, lequel était présenté comme « exemplaire de l’humaine souffrance en ce qu’elle a de plus poignant », « témoin vivant du mensonge militaire, de la lâcheté politique, des crimes de l’autorité »3. Seuls Jules Guesde et ses partisans, dès lors, persistèrent à considérer qu’ils n’avaient pas à s’en mêler. Et c’en était fini des stéréotypes antisémites à gauche, sauf cas marginaux, après ce moment-charnière.

« Le socialisme des imbéciles »

Au vrai, dans la même logique que les premières considérations historico-sociologiques de Marx sur la question dès 1844, la réflexion politique avait déjà amené de nombreux représentants du mouvement ouvrier à récuser l’antisémitisme − alors même qu’il se faisait de plus en plus virulent dans les sociétés européennes − en y voyant un « socialisme des imbéciles ». Cette formule n’est pas due au grand socialiste révolutionnaire allemand August Bebel comme on le lit d’ordinaire (ni à Lénine, qui en est parfois crédité), mais à un député libéral du Reichrat d’Autriche. C’est en effet le Viennois Ferdinand Kronawetter qui la lança dans un discours prononcé en 1889 : « L’antisémitisme n’est rien d’autre que le socialisme de l’imbécile de Vienne » (« der dumme Kerl von Wien » une figure popularisée à l’époque par les caricaturistes autrichiens), « car quel homme raisonnable peut croire que l’avenir sera meilleur si l’on ramène le peuple au sinistre Moyen Âge ? ».

Bebel, cependant, a rendu la formule célèbre en commentant l’idée qu’elle exprimait si bien d’une force de mobilisation politique populaire propre à l’antisémitisme. Que la remise en cause de l’oppression capitaliste puisse être favorisée au sein des masses par son imputation aux juifs n’échappait pas aux intellectuels socialistes. Jaurès, de son côté, avait vu « un véritable esprit révolutionnaire », lors d’un voyage en Algérie en 1895, « sous la forme un peu étroite de l’antisémitisme » favorisé par « l’usure juive ». Jamais pourtant, à gauche, on n’envisagea là une voie politique possible.

L’attitude de Gustave Rouanet (1855-1927), directeur de la Revue socialiste, en donne un bon exemple. En recensant un ouvrage du polémiste antisémite monomaniaque Édouard Drumont, en 1888, il lui accordait le mérite de documenter « le système juif », responsable de la paupérisation. « L’influence grandissante des juifs a des effets désastreux » et « aggrave les conséquences de l’accaparement économique » concluait-il de sa lecture : « Le capitaliste juif pratique l’omnipotence sociale en conquérant dénué de toute pitié pour le vaincu, car il apporte dans ses relations avec ce dernier l’esprit d’hostilité et de revanche haineuse de sa race, enfin victorieuse après des siècles de lutte ». Deux ans plus tard, cependant, le même Rouanet était devenu hermétique à l’influence de Drumont et arrivé à l’idée qu’« attribuer exclusivement aux Juifs les méfaits du capitalisme est injuste, les catholiques n’étant ni pires ni meilleurs que les Juifs ». Avec cette conclusion : « Le socialisme poursuit l’égalité des races et la suppression des inégalités économiques. L’antisémitisme repousse l’un et l’autre de ces desiderata. Nous ne saurions donc le considérer à aucun titre comme un élément de solution du problème social ».

L’Affaire, finalement, transforma Rouanet en combattant dreyfusard convaincu que « la question juive est une question nationale, une question de vie ou de mort pour la France ». « Comme républicains et Français notre devoir est de préserver le pays des désastres matériels et moraux dont l’antisémitisme le menace », écrivait-il en 18994.

La gauche engagée contre l’antisémitisme

Citons encore un texte publié par Jaurès dans La Dépêche du Midi en 1892, c’est-à-dire avant même sa prise de conscience définitive pendant l’affaire Dreyfus. L’article a pour titre « La question juive », en référence au texte de Marx, et l’on y lit ceci : « Je n’ai aucun préjugé contre les juifs : j’ai peut-être même des préjugés en leur faveur, car je compte parmi eux, depuis longtemps, des amis excellents qui jettent sans doute pour moi un reflet favorable sur l’ensemble d’Israël. Je n’aime pas les querelles de race, et je me tiens à l’idéal de la Révolution française. C’est qu’au fond, il n’y a qu’une seule race : l’humanité ». Pour certains, constate Jaurès, « la question sociale a pris […] la forme d’une question juive ». Mais « notre attitude, à nous socialistes, est très simple. Nous ne serons dupes ni des juifs qui invoqueraient le grand principe de tolérance pour continuer l’exploitation cynique du travail national, ni de ceux, s’il en est, qui, par calcul clérical, voudraient réduire la question sociale à la question juive ».

Bref, si le mouvement ouvrier et le socialisme, fatalement, n’ont pu être exempts des divers préjugés de leur temps et donc, entre autres, des préjugés antisémites, il faut souligner que ces derniers n’ont jamais formé une composante nécessaire ou en quoi que ce soit consubstantielle à leur projet politique. Raison pour laquelle il leur a été facile d’abandonner ces préjugés, puis de les combattre, quand la réflexion et l’expérience politique en ont démontré l’inanité et la nocivité. Raison pour laquelle aussi l’historien Michel Dreyfus a intitulé un livre de référence sur le sujet L’antisémitisme à gauche5 et récusé la notion d’antisémitisme de gauche.

Derniers épisodes parfois montés en épingle aujourd’hui : lorsqu’un courant de la SFIO, l’ancêtre du Parti socialiste, a reproché injustement aux juifs de pousser à la guerre avec l’Allemagne hitlérienne, il s’agissait de pacifisme et non d’attaques contre le judaïsme. De même, lorsque des dirigeants communistes comme Maurice Thorez ou Jacques Duclos s’en sont violemment pris à Léon Blum, Jules Moch ou Pierre Mendès-France, il ne s’agissait jamais d’attaquer ces dirigeants en tant que juifs, mais bien d’attaquer leurs politiques – contrairement à ce que l’on tente régulièrement de faire croire en isolant, dans une abondance d’outrances rhétoriques, de très rares éléments rattachables à l’imaginaire antisémite6.

Le bloc soviétique et l’antisémitisme

Les cas d’antisémitisme repérables dans l’histoire des pays du bloc soviétique – par exemple de la part de Staline et de son entourage, entre autre lors du « complot des blouses blanches » – ne ressortissent évidemment pas à l’idéologie communiste propre à ces régimes, mais à une tradition enracinée de très longue date dans la culture des sociétés concernées. Le XXe Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, qui décida la « déstalinisation » en 1956, déplora d’ailleurs, entre autres dérives, des faits d’antisémitisme.

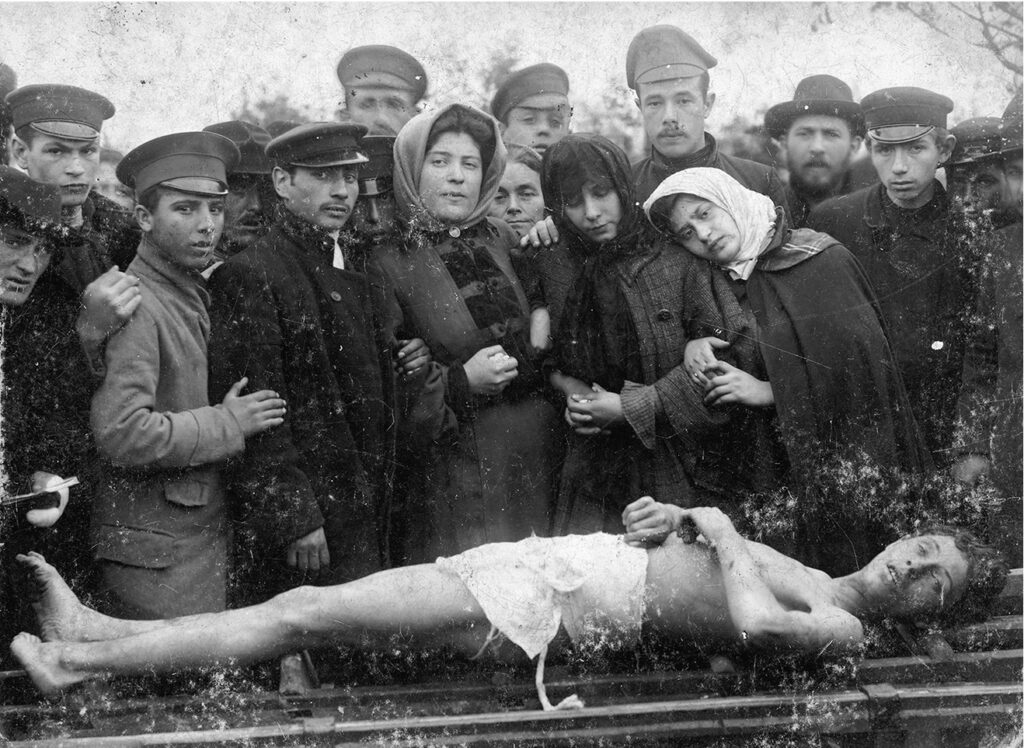

Pendant la guerre civile consécutive à la Révolution de 1917, le nouveau pouvoir soviétique avait vigoureusement lutté contre une vague de violences anti-juives perpétrées principalement par les tsaristes, mais aussi, dans de nombreux cas, par des membres de la base bolchévique. Trotsky avait fait fusiller des cosaques de l’Armée Rouge convaincus d’avoir pris part à de telles exactions et Lénine, en 1918, avait promulgué un décret « mettant hors la loi les pogromistes et tous ceux qui fomentent des pogroms », avec ordre « à tous les soviets provinciaux de prendre les mesures les plus rigoureuses pour déraciner le mouvement antisémite et pogromiste »7.

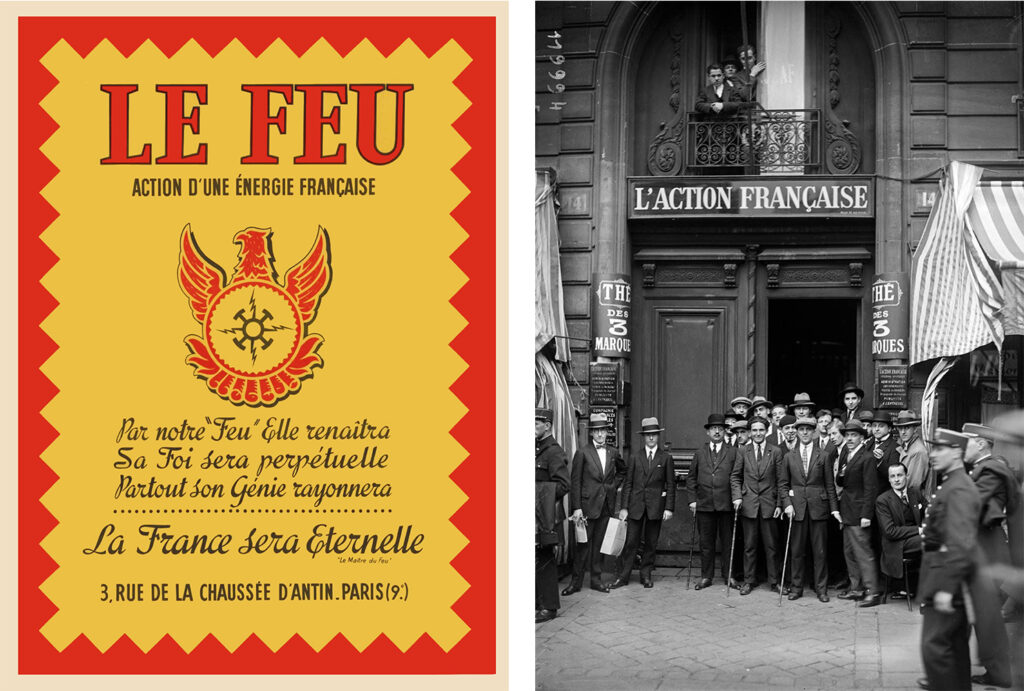

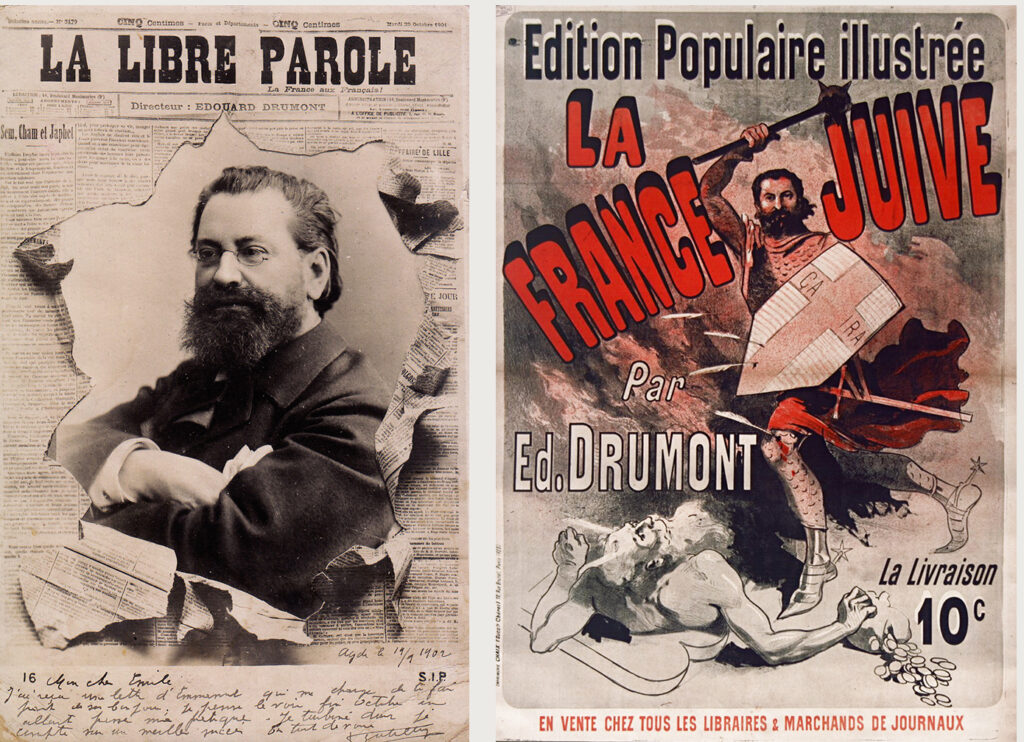

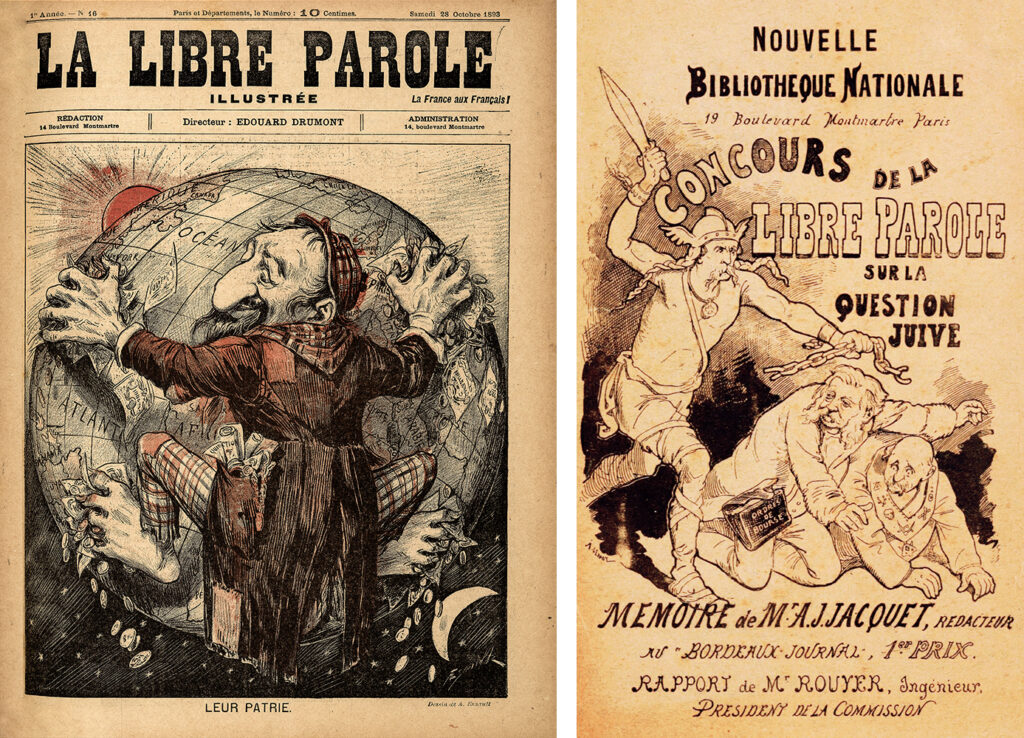

L’antisémitisme structurel de la droite nationaliste : Drumont, Barrès, Maurras

Le seul antisémitisme moderne, celui de la droite nationaliste, est à l’inverse inhérent à la nature idéologique de cette dernière. L’entrée en force du phénomène dans le débat politique français est survenue en 1886 avec la publication d’un pamphlet du journaliste conservateur Édouard Drumont, La France juive. Essai d’histoire contemporaine. L’ouvrage, pourvu d’un index de 3 000 noms de personnalités juives ou « complices » des juifs, eut un immense succès : 62 000 exemplaires vendus la première année, une « édition populaire illustrée » publiée deux ans plus tard, plus de 200 rééditions jusqu’en 1914. Si Drumont affectait des idées anticapitalistes, voire révolutionnaires, jusqu’à se présenter un temps comme socialiste, c’était en réalité un traditionaliste qui avait pour références l’ancienne France et le catholicisme. Son ouvrage et quatre autres de la même eau publiés dans les années suivantes, tout comme son quotidien La Libre parole, fondé en 1892, développaient un antisémitisme véhément, non plus seulement économique mais aussi et surtout nationaliste, raciste et anti-parlementaire, le tout sur un mode obsessionnel et complotiste (l’emprise universelle des juifs expliquait à peu près tous les maux). Une telle synthèse, fonds de commerce de ce pape de l’antisémitisme français que fut Drumont, forma très vite la structure portante de l’idéologie nationaliste promue entre autres par l’Action française. « La formule nationaliste » est née « presque toute entière de lui », a dit Charles Maurras de Drumont dans son Dictionnaire politique et critique (1932-1934), « et Daudet, Barrès, nous tous, avons commencé notre ouvrage dans sa lumière »8. À la faveur de l’Occupation, cette idéologie fut mise en oeuvre par la Révolution nationale du maréchal Pétain avec le Statut des juifs et la collaboration active des autorités françaises au judéocide entrepris par les nazis.

Dès le départ, l’antisémitisme de Drumont avait une dimension nationaliste fondamentale, tout à fait étrangère à celui rencontré chez certains socialistes. La Ligue nationale antisémitique de France, qu’il co-fonda en 1889, faisait dès le préambule de ses statuts « appel à tous les Français qui portent en eux l’âme de la vraie France » pour « les grouper au nom de l’esprit de corps et des traditions nationales, autour de l’Idée française, en vue de protéger les intérêts moraux et matériels de la France contre les insolents triomphes du parasitisme judaïque international ».

« La France aux Français » et les juifs comme « anti-France »

L’exploitation d’une équivoque encore possible à cette époque et sa résolution définitive est bien illustrée par l’éphémère « nationalisme socialiste » du journaliste, écrivain et homme politique Maurice Barrès, destiné à devenir la figure historique la plus prestigieuse de l’extrême-droite française avec Maurras. Alors qu’il faisait campagne pour la députation, en 1890, Barrès publia dans Le Figaro un article programmatique intitulé « La formule antijuive », dans lequel il célébrait l’antisémitisme comme une « vitalité de haine » qui « ne fera jamais défaut aux partis qui voudront l’exploiter ». « ‘À bas les Juifs !’ sera‑t‑il le titre d’un chapitre particulier de notre histoire intérieure ? », se demandait-t-il. « La foule eut toujours besoin d’un mot de guerre pour se rallier, elle veut quelque cri de passion qui lui fasse tangibles les idées abstraites ». Et de poursuivre : « Écoutez cette foule qui, dans les réunions, criait : “À bas les Juifs !” ; c’est : “À bas les inégalités sociales !” qu’il faut comprendre. Que leur importent les quatre-vingt mille Israélites de France ! Leur colère va contre cette formidable organisation du capital qui les domine ». C’est donc qu’« au fond des cœurs, juif n’est qu’un adjectif désignant les usuriers, les accapareurs, les joueurs de Bourse, tous ceux qui abusent de l’omnipotence de l’argent. » D’où une nécessité : « Le socialisme d’État, voilà le correctif indispensable à la formule antijuive ». Deux ans plus tard, dans un article consacré à Drumont, le même Barrès en venait à déclarer qu’« aujourd’hui l’antisémitisme est devenu une sorte de socialisme »9, comme en écho à la fameuse formule de Kronawetter évoquée plus haut (et peu avant que Bebel ne la rende célèbre en la mentionnant dans un livre d’entretien).

Dans le même article de 1892, cependant, Barrès félicitait surtout Édouard Drumont parce qu’« Au cri premier : “Sus aux Juifs !” il substitue : “La France aux Français !” ». Ce dernier mot d’ordre, que le Front National de Jean-Marie Le Pen reprendrait bien plus tard, était effectivement un slogan publicitaire de La Libre parole, le quotidien de Drumont. Pour Barrès comme pour toute la droite nationaliste, l’antisémitisme avait en réalité pour principe non pas le rejet des inégalités et du capitalisme, mais l’aspiration à la pureté du corps national – pureté raciale aussi bien que religieuse et culturelle –, qui allait (et va toujours) de pair avec la peur de l’étranger, la hantise de la souillure, du déracinement et de la décadence. « Un juif n’est jamais un traître ; il n’est pas de notre nation, comment la trahirait-il ? Tous sont des traîtres », notait Barrès en retranscrivant des propos échangés avec Jules Soury, psychologue et philosophe théoricien de la « lutte des races », alors qu’ils suivaient ensemble le second procès de Dreyfus en 1899. « Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race », écrivait-il un peu plus tard dans ses Scènes et doctrines du nationalisme. La notion d’« anti-France » représentée par les juifs se développait au même moment. Maurras, dont l’emprise sur la droite traditionaliste française fut immense (De Gaulle lui-même fut un admirateur), élabora vers la fin de l’Affaire Dreyfus sa théorie des « quatre États confédérés » contre la nation, au nombre desquels les juifs avaient une importance cruciale – beaucoup plus grande que celles des métèques, des protestants et des francs-maçons – parce qu’ils faisaient peser sur « l’hérédité de naissance française » la menace d’une « l’hérédité de sang juif » concurrente.

Avec le « nationalisme intégral » de Maurras, promu par un mouvement de l’Action française de plus en plus influent, la haine antisémite était intrinsèquement liée, de même, à cet autre principe fondateur de l’extrême-droite qu’était (et demeure) le rejet des valeurs égalitaires de la Révolution française – à commencer par les droits de l’homme et la démocratie. L’antisémitisme participait ainsi pleinement du combat contre la République – indissociablement « juive » et corrompue – et son parlementarisme10. Après la Révolution russe de 1917, la dénonciation du « judéo-bolchévisme » était naturellement venue s’ajouter au corpus antisémite (dès 1886, dans La France juive, Drumont avait averti que « les Karl Marx, les Lassale11, les principaux nihilistes, tous les chefs de la Révolution cosmopolite sont juifs »). « C’est en tant que juif qu’il faut voir, concevoir et abattre le Blum », put ainsi proclamer Maurras dans L’Action française en mai 1936, au moment où tout ce que les nationalistes abhorraient paraissait triompher avec le succès électoral de la gauche. Il n’y avait pas là que des mots. Léon Blum, bientôt chef du gouvernement du Front populaire, avait déjà été victime quelques mois plus tôt d’une tentative de lynchage par des militants d’extrême-droite qui l’avait laissé gravement blessé.

La Croix, férocement antisémite

Il faut aussi noter, contre l’idée aujourd’hui à la mode d’un « antisémitisme de gauche », qu’aucun périodique de ce bord politique n’a jamais fait de l’hostilité aux juifs un cheval de bataille – contrairement à de nombreux journaux de droite. Sans revenir sur le cas de La Libre parole, on peut mentionner en particulier La Croix (quotidien à partir de 1883) et les autres publications de la maison d’édition catholique « La Bonne presse », notamment Le Pèlerin, qui ont joué un rôle très important pour la diffusion et l’entretien de la détestation obsessionnelle du « Juif » dans les classes moyennes et les milieux populaires. Ces journaux conservateurs, qui touchaient des centaines de milliers de lecteurs, ont fait une promotion enthousiaste à La France juive lors de sa parution. La rhétorique haineuse de leurs rédacteurs n’était guère moins virulente que celle de Drumont. La Croix se vantait en 1890 d’être « le journal le plus anti-juif de France, celui qui porte le Christ, signe d’horreur aux juifs ». Lorsqu’Émile Zola fut traîné en justice pour son fameux article « J’accuse » en défense de Dreyfus, le quotidien catholique titra en toute simplicité : « Étripez-le ! ». À la relance de l’Affaire, un rédacteur préconisait : « En attendant de bouter hors de France les Juifs, ces parasites cancéreux, détruisons par tous les moyens leur influence politique, commerciale et financière ». Maurras, désigné comme « le Maître », était adulé dans les colonnes du journal.

Les publications de « La Bonne presse » diffusèrent même largement la propagande autour du Procole des Sages de Sion, une forgerie russe traduite en français en 1920, bien que son inauthenticité fût déjà connue. Ce faux était censé révéler un plan secret de conquête du monde. Il fut allégué à l’appui de leurs thèses par les dénonciateurs du « complot juif », y compris par Hitler dans Mein Kampf… Finalement, le premier Commissaire aux question juives du régime de Vichy Xavier Vallat eut beau jeu de se justifier devant ses juges, à la Libération, en expliquant qu’il faudrait pour lui faire grief de son antisémitisme s’en prendre aussi et d’abord au Pèlerin ainsi qu’à La Croix, ses lectures de formation en tant que jeune catholique12.

Une fake news se crée infiniment plus vite qu’elle n’est réfutée – c’est la « loi de Brandolini » – et l’on pourrait encore écrire mille pages pour confirmer que l’antisémitisme n’est nullement un élément historique constitutif de la gauche alors qu’il est inhérent, au contraire, à la droite nationaliste, et pour montrer que les parallèles à cet égard relèvent au mieux du contre-sens, au pire de la falsification. Du moins la mise au point historique a-t-elle le mérite de faire revenir sur la place complexe de l’antisémitisme – encore sous-estimée et mal élucidée à mon avis – dans l’émergence de la modernité européenne entre 1830 et 1945. Mais comment expliquer, pour finir, l’irruption du fantomatique « antisémitisme de gauche » dans les débats depuis une vingtaine d’années et la recrudescence sans précédent des accusations en la matière ces derniers temps ?

Du judéocide nazi à Shoah

Après la Seconde Guerre mondiale, le souvenir du judéocide perpétré par les nazis avec l’appui de nombreux autres Européens (polonais, ukrainiens et français entre autres) n’a d’abord guère tenu de place dans l’opinion. Les souffrances des rescapés et de leurs familles ont longtempts été minimisées ou ignorées13.

La sortie du film documentaire de Claude Lanzmann, Shoah, en 1985, peut être considérée comme un marqueur du renversement qui a bientôt transformé en « religion civile » européenne, selon l’expression de l’historien Enzo Traverso, la mémoire de la mise à mort industrielle des juifs d’Europe entre 1941 et 194514. Oublié ou refoulé pendant les décennies précédentes, cet événement inouï est passé au statut de figure du mal absolu, impossible à représenter, impossible aussi à expliquer de façon rationnelle ou historique, extérieur et antithétique à toute civilisation (en particulier à la civilisation européenne !…). Un événement ressortissant au sacré à proprement parler, dont les victimes, et par extension tous les juifs, devenaient en quelque sorte à jamais les témoins. La similitude structurelle est ici troublante, il faut le noter, avec le statut de témoins du sacrifice du Christ attribué aux juifs par le christianisme pendant près de deux millénaires.

Le critère minimal d’adhésion aux valeurs constitutives de la communauté humaine devenait dès lors la reconnaissance et le rejet de l’inhumanité absolue représentée par la Shoah. En conséquence, non seulement le négationnisme, mais aussi l’antisémitisme, conçu désormais tout d’un bloc comme idéologie responsable du judéocide, devenaient des marqueurs d’infamie par excellence – et donc les accusations les plus disqualifiantes qui soient.

Il fallait un « antisémitisme de gauche » pour aujourd’hui : la grande manipulation néolibérale-sioniste

Dans le même temps, la révolution conservatrice passait par un travail d’affaiblissement des forces politiques vouées à la défense des intérêts populaires. Le mantra des « millions de morts du communisme » a d’abord émergé pour contraindre à l’acceptation des régressions néolibérales, toute contestation systémique, si bien intentionnée qu’elle puisse être, étant censée devoir conduire à terme au renouvellement des crimes du stalinisme, du maoïsme ou des khmers rouges et se trouvant à ce titre condamnable d’avance15. Les effets du néolibéralisme rendant l’argumentaire sur l’absence d’alternative de plus en plus difficile à tenir, il est devenu opportun d’imputer aussi aux opposants trop dangereux une souillure ontologique dont le seul soupçon rend quiconque tout à fait infréquentable et inaudible16.

L’accusation d’antisémitisme a ainsi pris une fonction comparable, à certains égards, à celle que remplissait l’excommunication – c’est-à-dire la séparation religieuse d’avec la communauté – au temps où le christianisme fondait l’ordre socio-politique. La plupart des leaders des grands mouvements de gauche ont été ainsi salis, de Bernie Sanders aux États-Unis à Jean-Luc Mélenchon en France, dès lors qu’ils ont représenté une menace sérieuse pour les forces politiques « de gouvernement » (de même les intellectuels critiques un peu trop gênants, comme Pierre Bourdieu à partir de son entrée en « résistance contre l’invasion néolibérale », pour reprendre le sous-titre de son recueil de texte Contre feux). La campagne d’opinion qui s’est soldée par l’éviction du leader travailliste Jeremy Corbyn au Royaume-Uni en 2019 représente un cas d’école. Fondée sur une imputation d’antisémitisme dépourvue de tout fondement, elle est intervenue au moment précis où le parti du Labour, dont J. Corbyn avait pris la tête, était en passe d’accéder au pouvoir avec un programme de rupture socio-économique absolument inacceptable pour les milieux dirigeants britanniques17. Sur un plan plus général, l’invention d’un « antisémitisme de gauche », si grossière et gratuite qu’elle soit, a permis de libérer la droite et l’extrême-droite du souvenir qui pesait encore sur elles de leur implication massive dans l’antisémitisme européen des années 1880-1945 et dans les crimes qui en ont découlé. Concomitamment, un nouvel ennemi intérieur a pris le relais du « judéo-bolchévisme » dans l’imaginaire de la bourgeoisie conservatrice, « l’islamo-gauchisme ».

Bien sûr, ce sont les enjeux liés à la fondation de l’État d’Israël en 1948 et, surtout, à la radicalisation du projet de colonisation de la Palestine après l’abandon des accords d’Oslo de 1993 (lesquels visaient à la coexistence avec un État palestinien) qui ont soutenu le plus fortement l’émergence récente de « l’antisémitisme de gauche » comme fiction polémique stigmatisante. La phase actuelle a été ouverte en 1995 par l’assassinat du premier ministre israélien signataire de ces accords, Yitzhak Rabin, à l’issue d’une campagne d’appels au meurtres orchestrée par la droite israélienne18. Dans ce contexte, l’invention « de l’antisémitisme de gauche » a été conditionnée par la prétention renouvelée du sionisme à agir au nom « des juifs » – et à « les » enrôler ainsi de force comme fer de lance de l’Occident contre l’islam, dans la logique du « choc des civilisations ».

Les trois postulats fondamentaux du sionisme contemporain, à savoir l’existence d’une nation réunissant tous les juifs, sa vocation à édifier un État-nation et le droit de ce dernier à un territoire en Palestine (postulats partageables et partagés par beaucoup d’antisémites) ne sont pas défendables en-dehors de forts parti-pris idéologiques assortis de falsifications historiques. Pendant toute la seconde partie du xxe siècle, cependant, l’existence bien réelle de courants de gauche au sein du sionisme a beaucoup contribué à sa popularité dans les opinions occidentales et, partant, à sa puissance19. Dès lors que la potentialité égalitaire et progressiste s’est trouvée définitivement démentie par la réalité du nationalisme ethnico-culturel et de l’expansionnisme colonial, cependant, il est devenu vital pour l’État d’Israël et ses défenseurs de disqualifier d’avance la critique de gauche, nécessairement dévastatrice, avec l’accusation malhonnête d’antisémitisme.

Cette dernière avait certes toujours été conçue par les dirigeants israéliens comme un « dôme de fer » misant sur la culpabilité du judéocide européen pour neutraliser les oppositions internationales. Mais elle a pris les proportions d’une gigantesque manipulation de l’histoire, aussi bien de leur part que chez leurs soutiens occidentaux, dès lors qu’elle est venue soutenir l’entreprise d’extermination des Gazaouis à partir d’octobre 202320. L’image des membres de la délégation israélienne à l’ONU arborant l’étoile jaune pour justifier aux nom des victimes du nazisme et de ses alliés le massacre systématique des populations civiles de Gaza restera emblématique d’une telle aberration.

Dans le cas français, l’imputation d’antisémitisme au seul parti politique d’envergure à avoir identifié et combattu dès le départ le nettoyage ethnique à Gaza est un impératif non seulement pour les nombreux relais médiatiques de la « hasbara », la propagande israélienne, mais aussi pour les autres forces politiques – lesquelles souffrent de la comparaison dès lors que l’évidence, l’ampleur et l’horreur des faits sont devenus indéniables. Invité par une télévision patronale française en mai 2024, le premier ministre génocidaire d’Israël Benyamin Netanhyou a pu, sans contradiction aucune, présenter comme une nouvelle affaire Dreyfus son inculpation pour crimes contre l’humanité par la Cour Pénale Internationale.

Au vrai, cette farce tragique ne fait que poursuivre la très longue histoire – commencée bien avant l’antisémitisme moderne – de l’instrumentalisation des juifs et des jeux pervers joués à leur détriment par les élites dirigeantes occidentales21.

Pour prolonger

- La fin de la modernité juive (Aux sources avec Enzo Traverso, décembre 2023)

- « Plus jamais ça » (Dans le texte avec Houria Bouteldja et Maxime Benatouil, novembre 2024)

- Karl Marx, Œuvres philosophiques, Paris, Champ libre, 1981, I, p. 126. L’utilisation de cette phrase, citée hors de son contexte, pour prêter à Marx une position inverse à celle qui était en réalité la sienne est typique d’une méthode de distortion des faits historiques ou autres très en vogue actuellement.

︎

︎ - Jean-Philippe Schreiber, « Les Juifs, rois de l’époque d’Alphonse Toussenel, et ses avatars : la spéculation vue comme anti-travail au XIXe siècle », Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 79/2, 2001, p. 533‑546.

︎

︎ - Gilles Candar, « Le cas Jaurès », dans Être dreyfusard hier et aujourd’hui, dir. Gilles Manceron, Emmanuel Naquet, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 385-392.

︎

︎ - Étienne Rouannet,« Gustave Rouanet, un publiciste et parlementaire socialiste face à l’émergence de l’antisémitisme français (1885-1895) », dans Archives juives, 221, 2016, p. 57-84 ; Idem, « Gustave Rouanet, un publiciste et parlementaire socialiste dans le ‘moment antisémite’ français (1897-1898) », Cahiers Jaurès, 227-228, 2018, p. 67-91 .

︎

︎ - Michel Dreyfus, L’Antisémitisme à gauche, histoire d’un paradoxe de 1830 à nos jours, Paris, La Découverte, 2009.

︎

︎ - Pour les attaques communistes contre Moch et Mendès-France, voir par exemple Anne Grynberg, « Des signes de résurgence de l’antisémitisme dans la France de l’après-guerre (1945-1953) ? » Les Cahiers de la Shoah, 5/1, 2001, p. 171‑223, aux p. 192-203.

︎

︎ - Jean-Jacques Marie, L’Antisémitisme en Russie. De Catherine II à Poutine, Paris, Tallandier, 2009. Voir Id., « En Ukraine, des pogroms dont l’Occident se lavait les mains », Le Monde diplomatique, décembre 2019, p. 20-21.

︎

︎ - Léon Daudet (1867-1942), figure de l’Action française (et fils de l’écrivain Alphonse Daudet), soutint Drumont pour faire paraître La France juive chez Flammarion.

︎

︎ - Michel Leymarie, « Sur l’antisémitisme de Maurice Barrès (1) », Archives Juives, 52/1, 2019, p. 125‑43.

︎

︎ - Laurent Joly, « Les débuts de l’Action française (1899-1914) ou l’élaboration d’un nationalisme antisémite », Revue historique, 639, 2006, p. 695‑718 ; Id., « D’une guerre l’autre. L’Action française et les Juifs, de l’Union sacrée à la Révolution nationale (1914-1944) », Revue d’histoire moderne contemporaine, 594, 2012, p. 97‑124.

︎

︎ - Ferdinand Lassale (1825-1864), socialiste prussien.

︎

︎ - Pierre Sorlin, La Croix et les Juifs : contribution à l’histoire de l’antisémitisme contemporain, Paris: Grasset, 1967. Voir les quatre articles d’un dossier « Aux racines de l’antisémitisme de La Croix » publiés par Isabelle de Gaulmyn dans ce même quotidien du 17 au 20 juillet 2023. En 1998, le rédacteur en chef de La Croix a « demandé pardon » au nom du journal. Intéressant renversement : La Croix est aujourd’hui parmi les organes de presse français les plus ardemment favorables au sionisme.

︎

︎ - Laurent Joly, Le savoir des victimes. Comment on a écrit l’histoire de Vichy et du génocide des juifs de 1945 à nos jours, Paris, Grasset, 2025.

︎

︎ - Enzo Traverso, La fin de la modernité juive Histoire d’un tournant conservateur, Paris, La Découverte, 2013.

︎

︎ - Le livre de l’historien François Furet, Le Passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au xxe siècle, Paris, Robert Laffont et Calmann-Lévy, 1995, a représenté la mise en forme savante de cette stratégie idéologique, avec sa célèbre conclusion selon laquelle « nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons ».

︎

︎ - Alain Badiou, Éric Hazan, L’Antisémitisme partout. Aujourd’hui en France, Paris, La Fabrique, Paris, 2011.

︎

︎ - Thierry Labica, L’hypothèse Jeremy Corbyn. Une histoire politique et sociale de la Grande-Bretagne depuis Tony Blair, Paris, Demopolis, 2019 ; Sebastian Budgen, La Résistible chute de Jeremy Corbyn, dans Contre l’antisémitisme et ses instrumentalisations, Paris, La Fabrique, 2024, p. 53-86.

︎

︎ - La logique socio-historique dont le tueur d’Y. Rabin a été l’instrument en 1995 n’est pas sans rappeler celle qui a présidé à l’assassinat de J. Jaurès en 1914. Dans les deux cas, l’acte criminel d’un extrémiste en apparence isolé a été en quelque sorte ratifié a posteriori, sur le long terme, par un large consensus autour des valeurs et de la politique dont la victime avait incarné le rejet (nationalisme belliciste français, suprémacisme et expansionnisme colonial israéliens).

︎

︎ - Jean-Pierre Filiu, Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n’a pas gagné. Histoire d’un conflit, xix-xxie siècle, Paris, Le Seuil, 2024, a rappelé récemment l’importance qu’a revêtue pour son succès le pluralisme interne du sionisme.

︎

︎ - Enzo Traverso, Gaza devant l’histoire, Montréal, Lux, 2024.

︎

︎ - Robert I. Moore, La Persécution. Sa formation en Europe, 950-1250, Paris, Les Belles Lettres, 1991. On se contentera ici de signaler que la toute première ordonnance générale (1144) prise par un roi de France, marqueur des commencements de l’État, avait pour objet les juifs et leurs offenses supposées à la foi chrétienne (objet qui permettait au Capétien Louis VII d’intervenir dans les affaires internes des seigneuries de ses vassaux, en dépit de la coutume, au nom d’une nécessité religieuse supérieure).

︎

︎

15.10.2025 à 17:02

Bourgeoisie culturelle et révolution – sur « Une bataille après l’autre »

Texte intégral (3291 mots)

Si la critique était une science, on lui connaitrait au moins deux lois. L’une locale, relative aux films de Paul-Thomas Anderson (désormais PTA) : PTA ne fait des bons films qu’avec Daniel Day-Lewis, tout le reste est sans intérêt. Disons : de l’honnête cinéma, très bien réalisé et agréable à regarder, sans plus. Il ne s’élève au génie, mais alors là pour de bon, qu’en la présence de Daniel Day-Lewis. There will be blood, Phantom thread : ce sont des chefs d’œuvre – d’où l’on conclut logiquement que, à réalisateur invariant, c’est l’acteur qui fait la différence, et que s’il la fait, ça n’est pas seulement parce qu’il joue mais sans doute parce qu’il a pris le film en mains. Deuxième loi, elle générale – et sans doute applicable bien au-delà du champ de la critique cinématographique : la « pensée politique » de la critique, c’est-à-dire en fait la pensée politique de la bourgeoisie culturelle, est d’une irréparable nullité.

Application immédiate de la loi locale : pas de Daniel Day-Lewis, pas de bon film – Une bataille après l’autre. On ne parlera même pas des volumes de musique du début, aussi assommants que dépourvus de nécessité – à part de soulignement épique de la « révolution –, de l’indigence de sa conclusion familiale, ni même de sa demi-heure en trop de poursuites à belles images mais à épais suspens, pour ne rien dire des énormités comme le bureau chambre à gaz du « siège social » ultra-moderne des nouveaux nazis – ils sont décidément indécrottables –, évidemment muni comme il se doit de son petit crématoire incorporé, mais du dernier design et d’une parfaite discrétion – au cas, donc, où on n’aurait pas compris : ils reviennent. On laissera de côté également les sales manies de la citation, kubrickiennes en l’occurrence : un petit tour de travelling sur l’homme en kaki façon Full metal jacket, un petit coup de Docteur Folamour avec les évocations de substances vitales du colonel Tétanos (Lockjaw), incarné sans finesse excessive par Sean Penn, énorme clin d’œil du gauchiste notoire jeté dans le délicieux contre-emploi du fasciste dégoupillé.

Politique et non-politique

Le point le plus tristement décevant du film est ailleurs – se trouvant d’ailleurs être celui où il est le plus unanimement célébré : « la politique », « la révolution ». Jérôme Momcilovic, qui a aimé le film, n’en voit pas moins que PTA « fait non-politiquement un film non-politique ». On demande tout de même au passage : quelle idée de s’emparer aussi non-politiquement d’une matière aussi politique ? Si c’était pour le plaisir post-moderne désabusé de tout dépolitiser, y compris ce qui est directement politique, on n’est pas sûr dans la situation présente (vaut aussi bien pour les Etats-Unis que pour la France) d’en faire un motif d’enthousiasme. Mais l’on sait bien que dépolitiser est encore une opération suprêmement politique, la plus vicieuse ou la plus inconsciente, c’est selon, et souvent un mélange des deux.

La non-politique de PTA reste donc entièrement politique, mais encore s’agit-il de savoir en quoi. La réponse est à trouver en l’un des points les plus caractéristiques de la production « culturelle » et de la bourgeoisie qui la consomme, et la commente, à savoir la disparition absolue de toute représentation un peu consistante de la révolution – il faudrait dire en fait : des processus révolutionnaires. La seule idée de la révolution qui remplit une tête de la bourgeoisie culturelle, c’est donc ça : des activistes. Qui mènent des actions commandos, et font des coups d’éclat, plus ou moins réussis. Par exemple en attaquant un centre de rétention d’immigrants. L’une des intervenantes de L’Esprit critique (Mediapart) en est tellement conquise qu’elle déclare tout de go être sortie du film en « n’ayant qu’une envie, c’est de courir en manif »1.

En attendant, poursuit-elle, elle a hurlé sa joie, et son accord politique, dans la salle de cinéma au moment où les protagonistes du film concluaient leur action en criant « Etat, impérialiste, raciste, esclavagiste de merde », car elle tient à le faire savoir : elle aussi, l’impérialisme, le racisme, l’esclavagisme de merde, elle est contre. Si son transport a dérangé ses voisins, on ne le sait pas, mais de toute façon on le lui pardonnera car il ne s’est pas fait au détriment de la pensée stratégique, nous avons même droit à ses orientations mûrement réfléchies : « la gauche doit se rassemb… » – petite erreur au démarrage, elle était encore l’esprit tout occupé par l’union du PS, des écologistes et de Raphaël Glucksmann ; rembobinage express : « la résistance » – remplace avantageusement le NFP (« la gauche ») s’il est question de révolution – « doit se réorganiser ». Le fait est qu’il y a de quoi rire beaucoup à ce que le film nous montre en matière « d’organisation » : entre Bob (Di Caprio), dont la défonce chronique a cramé la moitié des neurones pour lui faire oublier tous ses codes secrets, et le bureaucrate révolutionnaire de la hotline clandestine d’exfiltration, ça ne peut pas bien se passer. Notre intervenante, qui va bientôt re-courir dans la rue, nous rappelle donc à bon droit que « l’organisation », c’est important, mais sans perdre non plus de vue l’essentiel qui est que, pour la révolution, « il faut retrouver le désir ». Textuel. Voilà l’état intellectuel de la bourgeoisie culturelle.

La révolution selon Hollywood

Le drame du film de PTA est que, à l’écart de réalisation près, il partage la vue de la « révolution » et des « révolutionnaires » la plus communément répandue à Hollywood, telle qu’elle nous est régulièrement servie dans ses plus indigentes productions : les révolutionnaires sont des activistes (en fait des caricatures de – des « vrais » activistes, il y en a et c’est autre chose), ils sont peu nombreux, la plupart du temps seuls même, leurs idées sont généreuses, ils sont sincèrement préoccupés par l’état du monde, en un sens ils ont raison, le changement climatique et les extinctions qui s’annoncent c’est terrible, il y a des puissants trop puissants, rapaces et irresponsables qui nous mènent au désastre, il faut faire quelque chose. Alors l’activiste sort de la passivité, prend les choses en mains, mais voilà, ses idées sont trop trop radicales, le malheureux en fait n’importe quoi : un coup il veut faire carrément disparaître l’humanité (Godzilla, on ne sait plus lequel) puisqu’elle est bien la responsable et qu’il faut en finir, laisser la planète en paix, la venger peut-être, une autre fois il prend en otage un amphithéâtre ou une salle de spectacle et menace de tout faire sauter tant que le gouvernement des Etats-Unis n’aura pas aboli le capitalisme – on pressent l’entreprise vouée à des issues incertaines. Mais que de violence entre temps. Ces gens-là – les « révolutionnaires » – sont visiblement dérangés. Méditons donc où conduit fatalement la radicalité contre un système sans doute imparfait, sans doute améliorable, mais par pitié demeurons civils et conservons le courage de la nuance. En tout cas, la police doit intervenir – on comprend –, l’équivalent du GIGN débarque avec sa psychologie de parpaing « Tu n’es pas obligé de faire ça », « On a toujours le choix », le forcené la plupart du temps finit par en convenir et se rend – aux forces de l’ordre comme à la raison.

On est malheureusement obligé de constater que PTA n’est pas capable de former une idée de la « révolution » et des « révolutionnaires » tant soit peu différente : ils sont juste un peu plus nombreux, un peu mieux (relativement…) organisés mais pour le reste font tout pareil : rafalent, posent des bombes, poussent des cris d’énergumènes en faisant des doigts fourrés – et tout se termine dans les arrestations, la vanité, et l’amertume. Comment en irait-il autrement : ce sont foncièrement des figures de desperados – significativement rien ne nous est dit de leurs vues d’un nouvel ordre ou de leurs visées stratégiques, et pour cause : personne, le réalisateur au premier chef, n’en a la moindre idée ni ne trouve même utile de se poser la question. Voilà ce que sont pour Hollywood, PTA compris, les révolutionnaires : des desperados. Agités, violents, sans perspective, sans débouché, sans avenir – seuls. Et voués à la défaite, forcément.

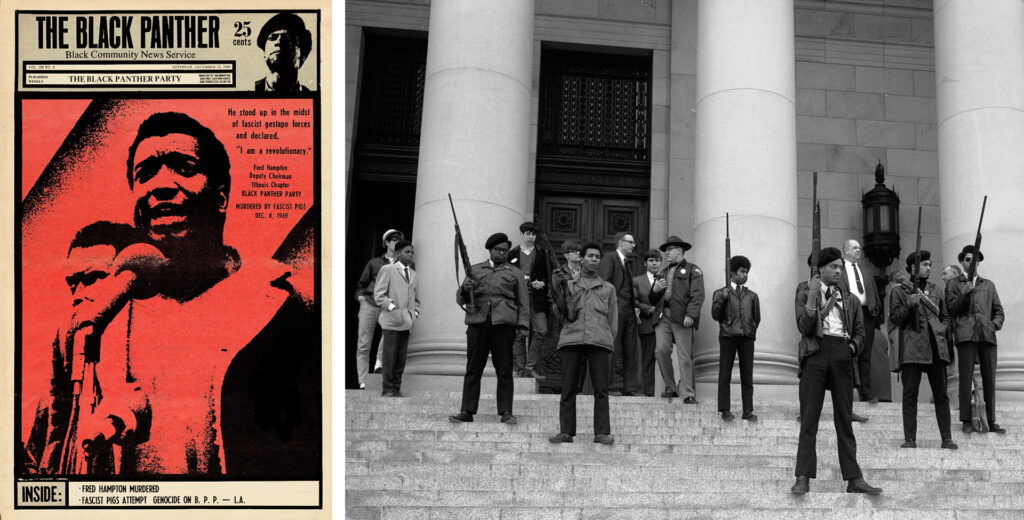

L’irruption des masses – pas des « activistes »

On imagine Lénine écoutant L’Esprit critique, ses intervenantes qui sont trop contentes de crier « Etat impérialiste de merde », appellent à « retrouver le désir », et à mieux « s’organiser » dans la foulée. Mais comment se pourrait-il que la bourgeoisie culturelle d’aujourd’hui ait lu une ligne de Lénine ou, l’ayant lue, en ait fait quelque chose dans sa tête ? Ou Trotsky. Histoire de la révolution russe, première page – normalement ça ne devrait pas être trop demander : « La révolution est l’irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leurs destinées ». L’irruption des masses – pas des activistes. Un demi-siècle de néolibéralisme et le fléau de sa métaphysique individualiste sont passés par là : effacement des masses, ne restent plus que des individus – des activistes. Dont la figure a entièrement absorbé celle non pas du, mais des révolutionnaires – que les activistes soient plusieurs n’enlève rien au fait qu’ils ne sont pas du collectif de masse. Il y a quelques années, Jean-Gabriel Périot avait livré un documentaire passionnant sur la figure d’Ulrike Meinhof (Une jeunesse allemande), passionnant mais grevé d’un sérieux défaut d’analyse : rien ne nous permettait de nous y figurer le destin tragique de la RAF, aucune analyse ne venait déplier l’impasse stratégique de l’action armée quand elle n’est qu’un aventurisme militaire coupé des masses. En effet : seul.

Comment s’étonner dans ces conditions que L’Esprit critique ne trouve plus qu’à nous gratifier de ses pénétrantes remarques sur « le côté un peu nostalgique, très années 70 » du film de PTA. La faute à « la libido » qui, de fait y circule à gros bouillon – or, c’est très années 70, la-libido-et-la-révolution. Comme les Black Panthers : car, entendant « Années 70 » d’un côté et voyant des activistes noirs à l’écran de l’autre, une des intervenantes a audacieusement lié ses idées pour féliciter PTA de « propulser l’imaginaire des Black Panthers dans les années 2000 ». On se demande quel degré d’ignorance il faut avoir atteint à propos des Black Panthers – ou bien de n’en avoir retenu que les pantalons à pattes d’éph – pour faire ce genre d’association : s’ils étaient eux aussi armés, et bien comme il faut, les Black Panthers étaient, pour leur part, un authentique mouvement révolutionnaire, avec un degré d’organisation et une ampleur de vue stratégique dont on ne retrouvera pas la moindre trace chez les desperados de PTA.

Frissons et « jubilations » de la bourgeoisie culturelle

« Ce qui est jubilatoire », s’exclame pour finir une dernière intervention de L’Esprit critique – ce nom… – c’est « de constater que la Warner Bros fait l’apologie de la révolution armée ». Comment lui dire : c’est peut-être bien que la Warner Bros est un peu plus finaude qu’elle, et mesure très exactement l’innocuité des représentations « révolutionnaires » de PTA. Lorsque la bourgeoisie culturelle s’enthousiasme que « le film rend jouissif le passage à l’attentat et à la violence armée », c’est qu’il n’y a pas le moindre risque ni à le produire ni à le diffuser. Fort logiquement l’étonnement universitaire qui s’ensuit – l’école de Francfort doit s’être trompée en soutenant « que l’industrie culturelle ne peut pas nous pousser à l’action » – est du même acabit. Il est vrai qu’il s’agit de celles des intervenantes qui a très « envie de courir en manif » : l’expérience a visiblement été suffisamment enivrante pour être considérée comme probatoire, et que Adorno et Horkheimer aillent se rhabiller.

Voilà donc les coordonnées dans lesquelles la bourgeoisie culturelle est capable de penser la révolution : la nostalgie, la libido, le jouissif. On mesure l’effondrement intellectuel et politique. Comment la critique pourrait-elle penser les œuvres présentes qui prennent pour objet la révolution, sinon en les pensant aussi mal qu’elles ? Il lui faudrait en revenir à des choses un peu anciennes, trop sans doute pour ressortir aux charmes de la « nostalgie » et du « jouissif ». On ne sera pas autrement surpris qu’au jeu des « références », pourtant l’activité préférée de la critique, L’Esprit du même nom nous gratifie (deux fois) de Marvel et pas une seule d’Eisenstein. C’est bien dommage parce qu’en matière et de pensée et de représentation cinématographique de la révolution lui au moins avait saisi, et mis en forme, que le sujet de l’histoire révolutionnaire consiste en les masses et non en « des individus » : Eisenstein ne filme pas des individus, il filme des multitudes en mouvement. Ce à quoi Hollywood est devenu totalement étranger, qui est le cœur battant de la métaphysique sociale du capitalisme néolibéral et, logiquement, ne connait plus que des personnages, en fait des héros. Or les révolutions, les vraies, sont faites par des forces, collectives, et selon des processus – catégories hétérogènes à celles de l’individualisme. L’art cinématographique veut-il se décider à penser la révolution autrement que dans les références de la pacotille hollywoodienne ? Qu’il se mette en devoir de trouver des formes et des figures (Lucbert) pour représenter ces deux choses. En attendant, comment la pensée politique des bourgeois qui, tout à l’admiration de leur personne comme singularité, ne connaissent qu’un monde d’« individus », pourrait-elle demander autre chose, et applaudir à autre chose ? Dites « masse » et « processus » à un bourgeois culturel, observez la poule et son couteau.

Pour prolonger

- La littérature armée (Dans le texte avec Sandra LUCBERT, janvier 2024)

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie