04.12.2025 à 11:19

Que retenir des données de la Cartocrise Culture 2025 ?

La Cartocrise a été diffusée en mars 2025 par l’OPC dans un contexte budgétaire et politique très défavorable pour le secteur culturel. Cette cartographie contributive visait à identifier précisément les organisations impactées par des diminutions de soutien public entre 2024 et 2025. Elle concerne l’ensemble des catégories d’acteurs culturels, artistiques, socioculturels et patrimoniaux à l’échelle nationale. […]

L’article Que retenir des données de la Cartocrise Culture 2025 ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Lire plus (303 mots)

La Cartocrise a été diffusée en mars 2025 par l’OPC dans un contexte budgétaire et politique très défavorable pour le secteur culturel. Cette cartographie contributive visait à identifier précisément les organisations impactées par des diminutions de soutien public entre 2024 et 2025.

Elle concerne l’ensemble des catégories d’acteurs culturels, artistiques, socioculturels et patrimoniaux à l’échelle nationale. Plus de 70 groupements professionnels (réseaux, associations, fédérations et syndicats) ont affiché leur soutien au projet et l’ont relayé auprès de leurs membres.

Après 8 mois de mise en ligne, quels enseignements peut-on tirer des données récoltées ? Quel est le montant total des baisses ? Quels secteurs sont les plus touchés ? Quels impacts les structures culturelles font-elles remonter ? Quelles conséquences sur les territoires et populations ? L’infographie publiée ci-dessous présente les principaux résultats.

L’article Que retenir des données de la Cartocrise Culture 2025 ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

27.11.2025 à 11:25

Villes petites et moyennes : tendances budgétaires et choix culturels en 2025

Quelles sont les tendances pour les villes petites et moyennes en 2025, après plusieurs années de crises notamment inflationniste ? Quelles sont leurs priorités ? Comment s’orientent leurs choix de politique culturelle ? Les politiques culturelles de ces villes petites et moyennes se distinguent-elles de celles des plus grandes polarités urbaines ? Un des volets du baromètre apporte des éléments de […]

L’article Villes petites et moyennes : tendances budgétaires et choix culturels en 2025 est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (4234 mots)

Focus à partir d’un échantillon de communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes

Outil annuel de mesure de l’action publique territoriale de la culture, le baromètre examine les évolutions des dépenses culturelles des collectivités, leurs priorités et choix dans ce domaine. Il s’appuie sur une enquête réalisée auprès d’un échantillon de collectivités territoriales par l’Observatoire des politiques culturelles avec le soutien du ministère de la Culture-DEPS et DGDCER, et en partenariat avec Régions de France, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Villes de France, FNADAC, FNCC, Culture·Co.

Quelles sont les tendances pour les villes petites et moyennes en 2025, après plusieurs années de crises notamment inflationniste ? Quelles sont leurs priorités ? Comment s’orientent leurs choix de politique culturelle ? Les politiques culturelles de ces villes petites et moyennes se distinguent-elles de celles des plus grandes polarités urbaines ?

Un des volets du baromètre apporte des éléments de réponse. Il cible des communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants qui remplissent une certaine fonction de centralité sur leur territoire. Les résultats présentés reposent sur les données déclarées de ces communes L’enquête a été menée par questionnaire (via emailing et campagne téléphonique auprès des directeurs et directrices des affaires culturelles prioritairement) de fin mars à juin 2025. Avec 23 questionnaires collectés sur 32 communes ciblées, le taux de réponse avoisine les 72 %. L’échantillon comprend des communes dont la population varie entre 1 552 et 43 696 habitants. La moyenne démographique s’établit à 18 234 habitants, et la médiane à 16 119 habitants. en matière d’évolution des budgets primitifs et de positionnement culturel. Ils restituent également des éléments de conjoncture. Ce volet régionalisé permet de disposer d’informations sur une catégorie de villes que l’enquête nationale ne couvre pas L’échantillon national est constitué de : 12 régions ; 74 départements ; 75 communes de plus de 50 000 habitants, dont 23 communes de plus de 100 000 habitants et 52 communes de 50 000 à 100 000 habitants ; 46 intercommunalités comprenant une ville de plus de 50 000 habitants ; 7 collectivités d’Outre-mer à statut particulier (collectivités d’Outre-mer et collectivités à statut particulier situées en Outre-mer). Les communes de plus de 50 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes sont concernées par le volet national du baromètre..

Ce qu’il faut retenir : Pour notre échantillon de communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants, le baromètre 2025 est placé sous le signe de la stabilité sur le plan budgétaire, en matière de positionnement culturel et de coopération publique.

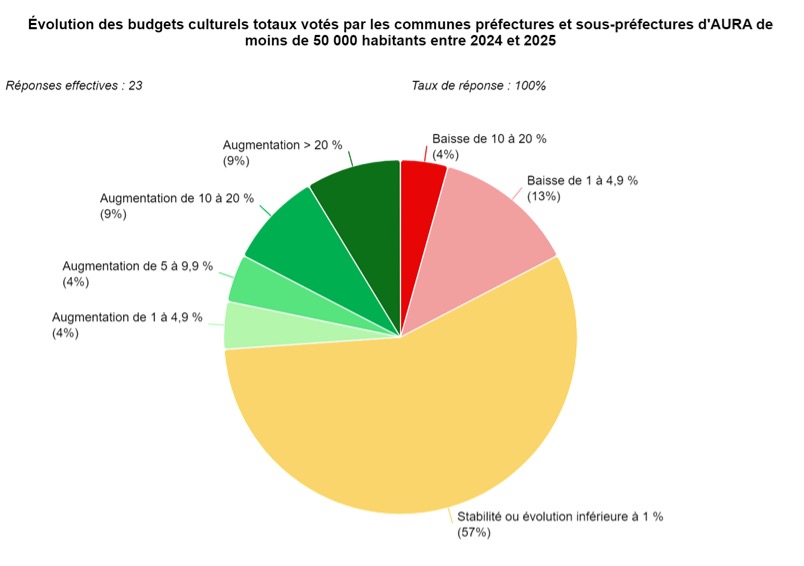

La stabilité (ou évolution inférieure à 1 %) est déclarée par un répondant sur deux ou plus concernant les budgets primitifs totaux (52 % des répondants), les budgets culturels totaux (57 %), les budgets culturels en fonctionnement (68 %) et en investissement (48 %). Et près de 70 % des responsables culturels indiquent une stabilité entre 2024 et 2025 pour ce qui est des emplois et des subventions versées aux associations.

Si on met en perspective les villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes avec les communes de plus de 50 000 habitants du baromètre national Cf. les résultats du volet national du baromètre., on constate que, pour l’ensemble des questions portant sur l’évolution des budgets Budget primitif total, budget culturel total, budget culturel en fonctionnement et en investissement., des emplois et des subventions versées aux associations culturelles entre 2024 et 2025, la proportion de baisse est systématiquement plus faible pour les villes petites et moyennes auralpines que pour les communes de plus de 50 000 habitants. Et la proportion de stabilité y est à chaque fois supérieure par rapport aux grandes villes.

1. Évolutions des budgets primitifs, des emplois culturels et des subventions des communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants

57 % des répondants indiquent une stabilité de leur budget culturel total entre 2024 et 2025. 26 % déclarent une hausse (augmentation supérieure à 10 % pour 4 communes sur 23) et 17 % une baisse.

Les hausses déclarées de budgets culturels totaux sont équivalentes à celles des budgets primitifs totaux (non uniquement culture) votés par les communes entre 2024 et 2025 (26 % dans les deux cas). Une bonne moitié des directeurs et directrices des affaires culturelles (DAC) déclarent une stabilité de leur budget primitif total entre 2024 et 2025 – soit 10 points de plus que l’an dernier. Il y a cette année un peu moins de baisses déclarées (22 % des répondants) que dans le baromètre précédent.

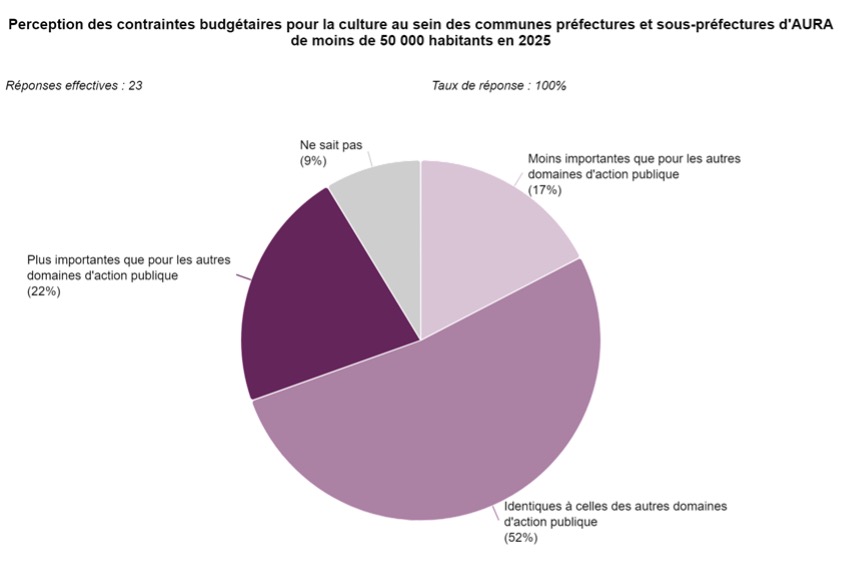

La moitié des répondants considèrent par ailleurs que, en 2025, les contraintes budgétaires pour la culture au sein de leur commune sont identiques à celles des autres domaines d’action publique. 17 % les perçoivent moins importantes et 22 % les considèrent plus importantes – des proportions équivalentes aux tendances constatées pour les communes de plus de 50 000 habitants du volet national du baromètre.

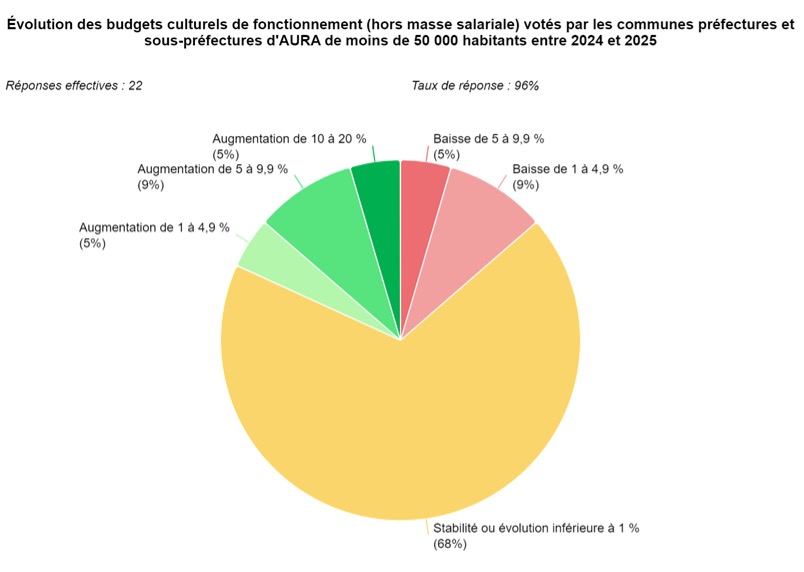

La stabilité – ou évolution inférieure à 1 % – est majoritaire en ce qui concerne les budgets primitifs culturels de fonctionnement (hors masse salariale). Sur trois années d’enquête, elle s’est nettement renforcée : 68 % de répondants en 2025 contre 55 % en 2024 et 44 % en 2023. Les diminutions budgétaires sont en recul, dans la lignée des baromètres précédents : 14 % déclarent une baisse budgétaire entre 2024 et 2025 contre 32 % entre 2023 et 2024 et 40 % entre 2022 et 2023. 19 % des répondants auralpins indiquent une augmentation cette année ; ils étaient 14 % à le faire sur la période antérieure.

La situation des budgets culturels de fonctionnement apparaît légèrement plus favorable cette année pour les villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Si ces communes de moins de 50 000 habitants déclarent nettement moins de baisse de budget culturel de fonctionnement que les communes de plus de 50 000 habitants du volet national du baromètre, elles sont aussi moins nombreuses à déclarer une hausse de ce budget en 2025 (19 % contre 27 % des communes du baromètre national).

La stabilité caractérise également les tendances d’évolution des budgets de fonctionnement (hors masse salariale) par domaines de politique culturelle entre 2024 et 2025. Les baisses les plus nombreuses concernent les archives et les festivals-événements ; ce dernier domaine est par ailleurs celui dans lequel on trouve aussi le plus d’augmentations, avec l’action culturelle/EAC.

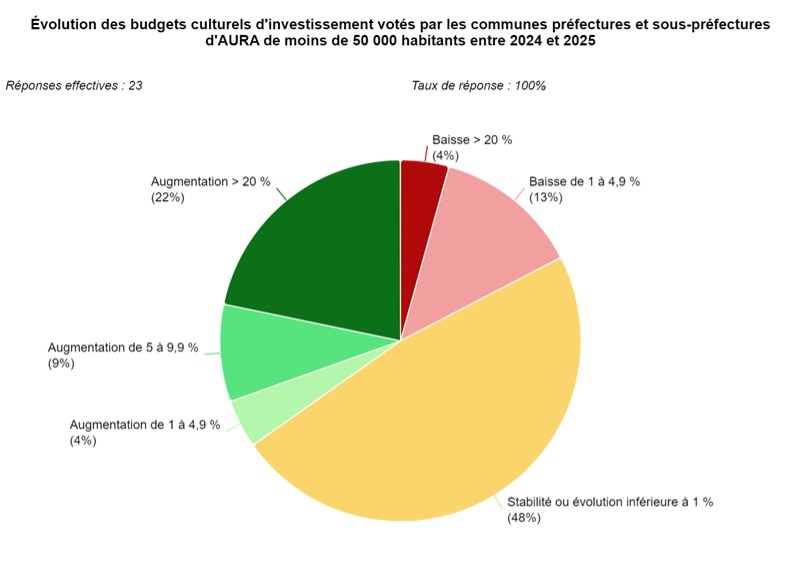

L’évolution des budgets primitifs culturels d’investissement entre 2024 et 2025 fait apparaître une stabilisation des hausses par rapport à la période antérieure (2023-2024), une diminution des baisses déclarées (17 % indiquent une baisse cette année contre 29 % des répondants pour la période précédente) et un renforcement de la stabilité (près d’un répondant sur deux). La situation des communes de moins de 50 000 habitants est plus favorable que celle des communes de 50 000 à 100 000 habitants du volet national du baromètre en matière de budget culturel d’investissement cette année : les villes petites et moyennes auralpines sont en effet plus nombreuses à déclarer des hausses et moins nombreuses à déclarer des baisses que les communes de rang démographique supérieur.

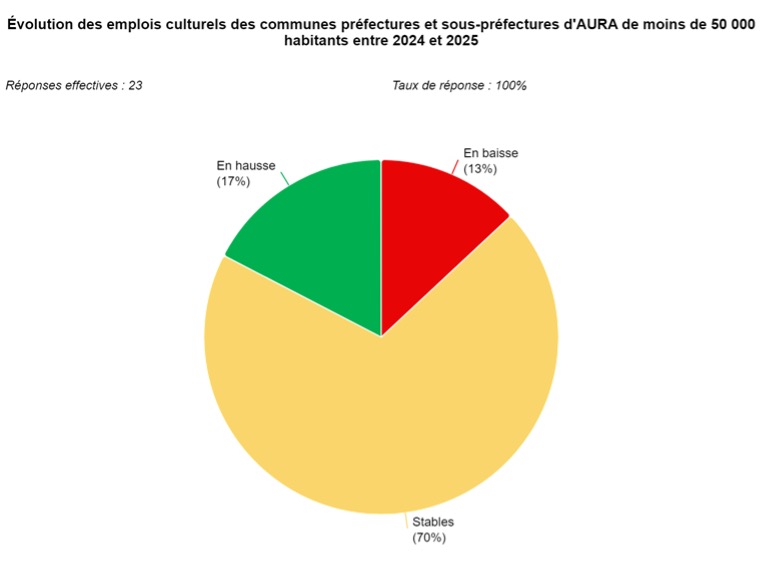

L’évolution du nombre d’emplois culturels entre 2024 et 2025 s’inscrit dans la lignée des précédents baromètres, avec une tendance à la stabilité qui reste dominante. Il y a un peu plus de baisses déclarées cette année qu’entre 2023 et 2024 (13 % contre 9 %). Mais la situation de nos communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants reste meilleure en 2025 que celle des communes de plus de 50 000 habitants du volet national du baromètre, pour lesquelles on dénombre deux fois plus de baisses d’emplois culturels.

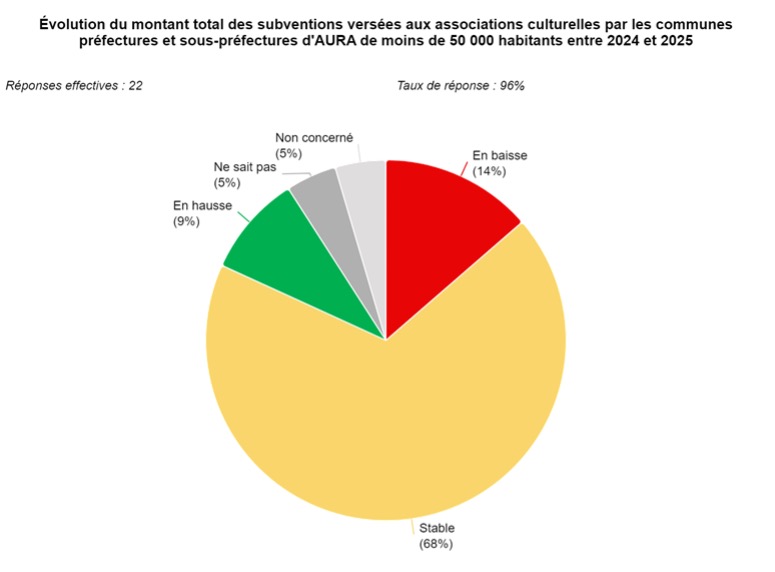

Le volet national du baromètre a par ailleurs montré une nette dégradation de la situation des collectivités en matière de subventions versées aux associations culturelles en 2025. Or les communes jouent un rôle essentiel dans le soutien à ces associations. Pour ce qui est des villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes, il y a cette année un léger accroissement des baisses déclarées par rapport à la période 2023-2024 (14 % contre 10 %). Une majorité déclare maintenir ses subventions aux associations cette année, comme on l’observe également pour les communes de plus de 50 000 habitants de l’échantillon national du baromètre.

2. Positionnement des communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants en matière culturelle

a/ Orientations de politique culturelle

Après une forme d’érosion de l’importance politique accordée à l’action publique culturelle entre 2023 et 2024, comment les directeurs et directrices des affaires culturelles des villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes perçoivent-ils, en 2025, la place donnée à la politique culturelle par leur exécutif municipal? Comme dans le baromètre 2024, près de 70 % des DAC indiquent que la politique culturelle est autant une priorité qu’avant pour leur commune et moins de 10 % estiment qu’elle l’est moins qu’auparavant. Un peu plus de 20 % considèrent que la politique culturelle est plus une priorité qu’avant. En la matière, les communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants ne se distinguent pas des grandes villes du volet national du baromètre (communes de plus de 50 000 habitants).

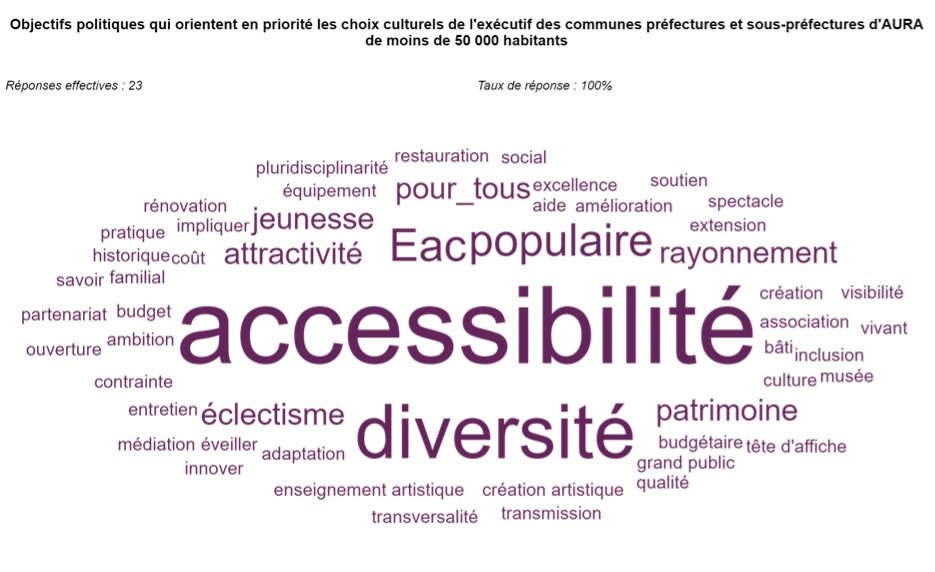

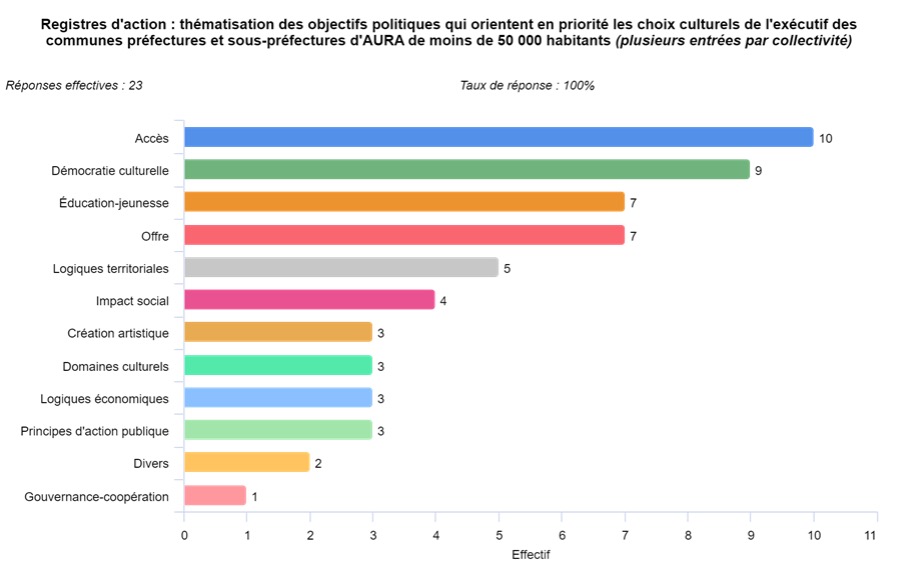

Le baromètre permet d’interroger les collectivités sur les objectifs politiques qui orientent en priorité les choix culturels de leur exécutif. Leurs réponses – demandées sous forme de trois mots-clés – sont représentées sur le nuage de mots. L’occurrence la plus fréquente en 2025 pour les villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes est celle de l’accessibilité devant la diversité, comme en 2024.

Pour faciliter la lecture et atténuer les effets liés à la pluralité des termes utilisés pour qualifier un même type de positionnement culturel, une thématisation en 14 registres d’action a été élaborée à partir des objectifs politiques qui orientent en priorité les choix des exécutifs des collectivités répondantes. Chaque thème inclut une série de mots-clés Cette typologie a été élaborée à partir des données du volet national du baromètre., dont voici les principaux exemples :

- Accès : accessibilité/accès (pour tous), culture pour tous, démocratisation, médiation, publics…

- Création artistique : création, soutien aux artistes, présence artistique…

- Démocratie culturelle : diversité, participation, droits culturels…

- Domaines culturels : patrimoine, lecture publique, arts plastiques, numérique, industries culturelles…

- Éducation/jeunesse : jeunesse, éducation, EAC, jeune public…

- Gouvernance/coopération : partenariats, coopération, mutualisation, réseaux, concertation…

- Impact social : lien social, inclusion, vivre ensemble, mixité, solidarité, cohésion, émancipation…

- Ingénierie : accompagnement, structuration, ingénierie…

- Logiques économiques : budget, modèle économique, économies budgétaires…

- Logiques territoriales : territoire, attractivité, rayonnement, équité, proximité, ancrage territorial, maillage, identité, ruralité, aménagement…

- Offre : diffusion, équipements, événementiel, qualité, exigence, lisibilité…

- Principes d’action publique : continuité, efficacité, innovation, pluridisciplinarité…

- Transitions : transition, environnement…

- Divers : cette catégorie correspond à plusieurs terminologies générales qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes.

Cette année encore, les registres de l’ingénierie et des transitions ne sont pas mobilisés par les communes préfectures et sous-préfectures d’Auvergne-Rhône-Alpes de moins de 50 000 habitants. L’action publique de ces communes reste principalement structurée par les logiques d’accès et le registre de la démocratie culturelle, confirmant les tendances du précédent baromètre. Elles devancent les registres d’offre et d’éducation-jeunesse.

b/ Coopération publique

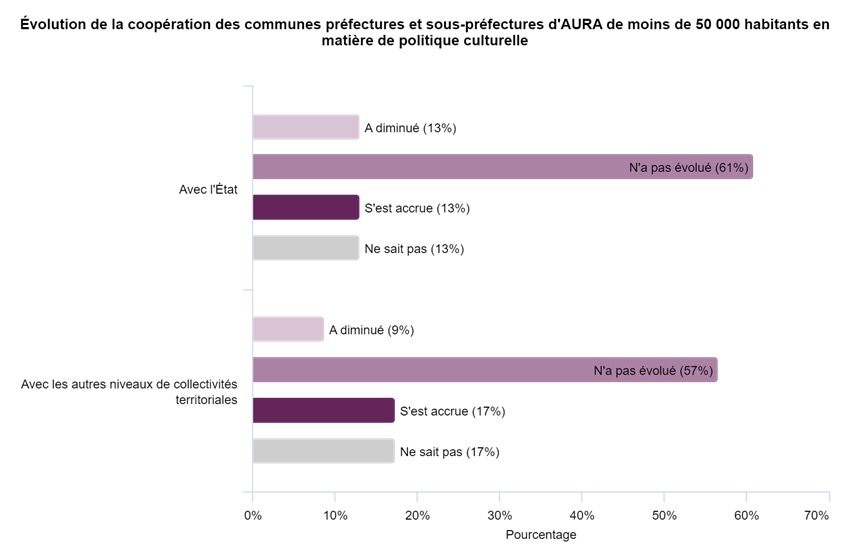

L’enquête aborde la manière dont les DAC perçoivent, pour leur commune, la coopération multiniveaux en matière de politique culturelle.

Si le statut quo reste majoritaire, la situation est un peu moins homogène qu’en 2024 où plus de 80 % des DAC considéraient que la coopération n’avait pas évolué avec l’État. Ils sont 61 % à le penser cette année et les proportions de diminutions et de renforcements déclarés de cette coopération ont légèrement augmenté : 13 % dans chacun des cas contre 5 % dans l’enquête antérieure.

Pour ce qui est de la coopération avec les autres niveaux de collectivités territoriales, 57 % des répondants considèrent qu’elle n’a pas évolué, 17 % qu’elle s’est accrue et 9 % qu’elle a diminué. En 2025, la situation de la coopération avec les autres niveaux de collectivités territoriales semble ainsi légèrement meilleure pour les villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes que pour les grandes villes du volet national.

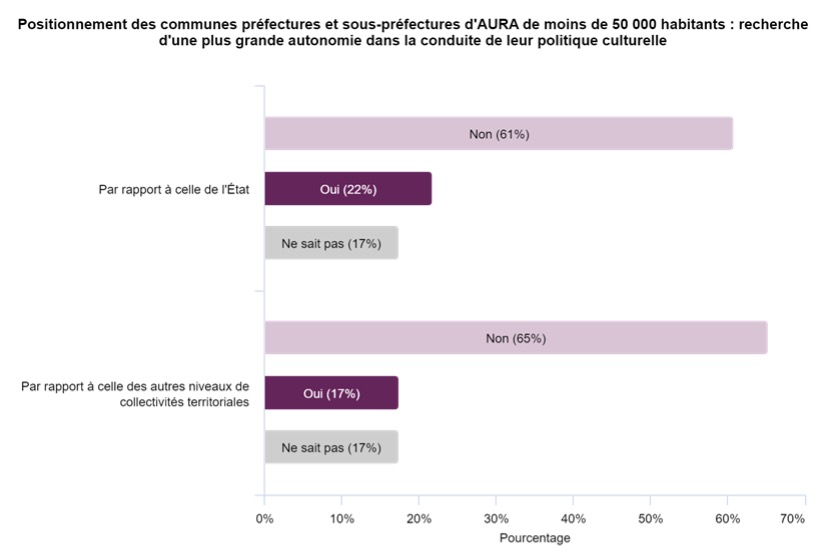

Plus de 60 % des répondants indiquent ne pas être en recherche d’une plus grande autonomie dans la conduite de leur politique culturelle par rapport à celle de l’État et 65 % par rapport à celle des autres niveaux de collectivités territoriales – des tendances en augmentation au regard des déclarations de l’an dernier qui étaient marquées par une difficulté plus grande des DAC à renseigner cette question.

La recherche d’une plus grande autonomie vis-à-vis de l’État se situe dans des proportions identiques à l’an dernier (22 % des communes répondantes). Avec les autres niveaux de collectivités territoriales, celle-ci a légèrement diminué par rapport à l’an dernier (17 % cette année contre 23 % en 2024). La situation des villes petites et moyennes d’Auvergne-Rhône-Alpes est dans ce domaine assez proche de celle des grandes villes du volet national. Elle peut s’interpréter comme le souhait d’un maintien des partenariats existants et des logiques de solidarité financière, dans un contexte budgétaire contraint.

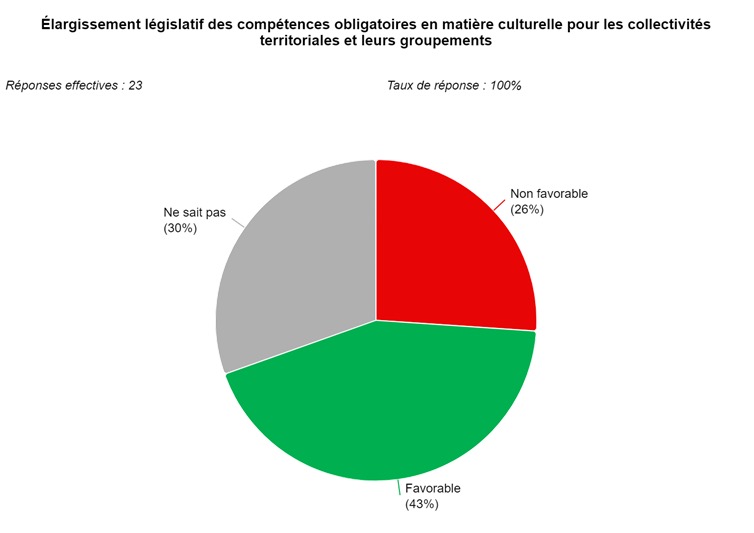

Le baromètre 2025 a permis de tester auprès des responsables publics l’hypothèse de nouvelles compétences obligatoires en matière culturelle. 43 % des communes auralpines répondantes se disent favorables à un élargissement législatif des compétences obligatoires en matière culturelle pour les collectivités territoriales et leurs groupements – une proportion équivalente aux communes de plus de 50 000 habitants du volet national du baromètre Cf. les résultats du volet national du baromètre.. 26 % n’y sont pas favorables, une tendance nettement supérieure à celle des grandes villes (12 %). Enfin, 30 % ne savent pas se positionner.

Les responsables des communes auralpines favorables à un élargissement législatif des compétences en matière culturelle évoquent majoritairement le niveau intercommunal comme échelon privilégié dans cette perspective (prise de compétence par l’EPCI, gestion d’équipements structurants…).

3. Focus sur la transition écologique et sur les entraves à la liberté de création/diffusion artistique et les atteintes matérielles contre des œuvres ou des équipements culturels

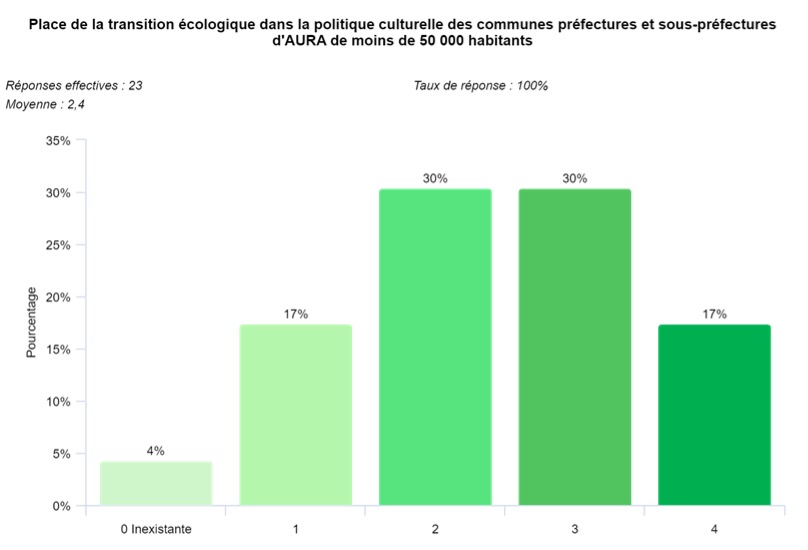

Pour la deuxième année, le baromètre approfondit les problématiques de transition écologique dans le secteur public de la culture. Les DAC ont été interrogés sur l’importance accordée à la transition écologique dans la politique culturelle de leur collectivité, sur une échelle de 0 (inexistante) à 5 (très importante). Les niveaux 2 et 3 concentrent 60 % des communes répondantes. La moyenne a légèrement augmenté par rapport à l’an dernier (2,4 contre 2 sur 5) se rapproche de celle des communes de 50 000 à 100 000 habitants de l’échantillon national du baromètre (moyenne de 2,5).

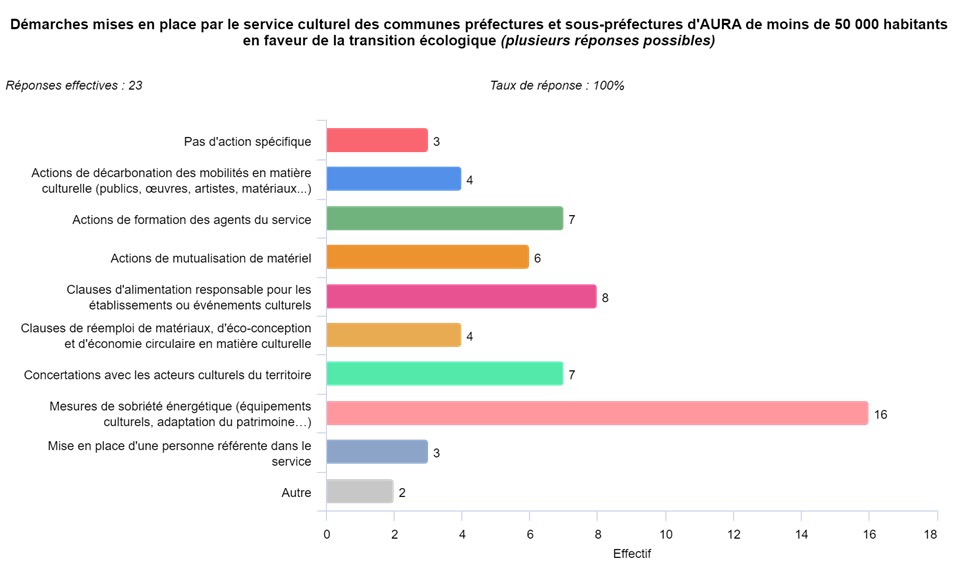

Il a été demandé aux responsables culturels quelles démarches ont été mises en place par leur service en faveur de la transition écologique. Seuls 13 % indiquent ne pas avoir engagé d’action spécifique ; ils étaient près d’un tiers à l’indiquer en 2024. L’année 2025 témoigne donc d’une petite augmentation du nombre de démarches en faveur de la transition écologique. Les mesures de sobriété énergétique (équipements culturels, adaptation du patrimoine…) sont les plus citées (près de 70 % des 23 répondants, en augmentation par rapport à l’an dernier), devant les clauses d’alimentation responsable pour les établissements ou événements culturels (35 % des répondants).

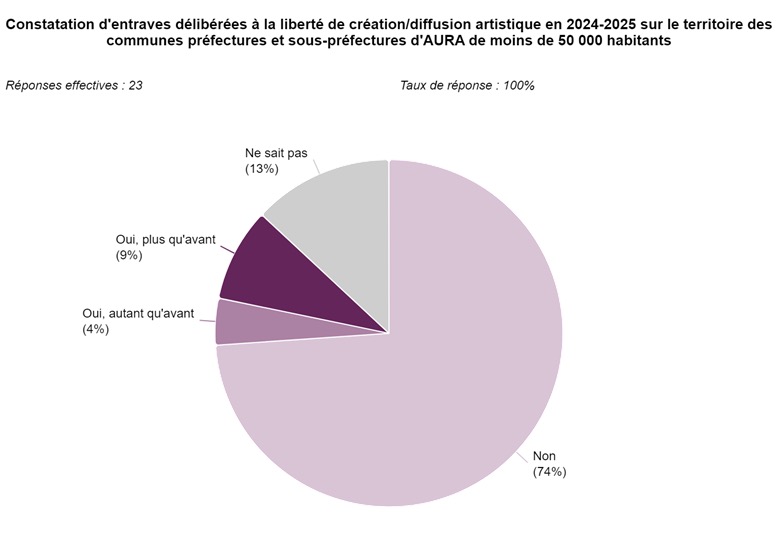

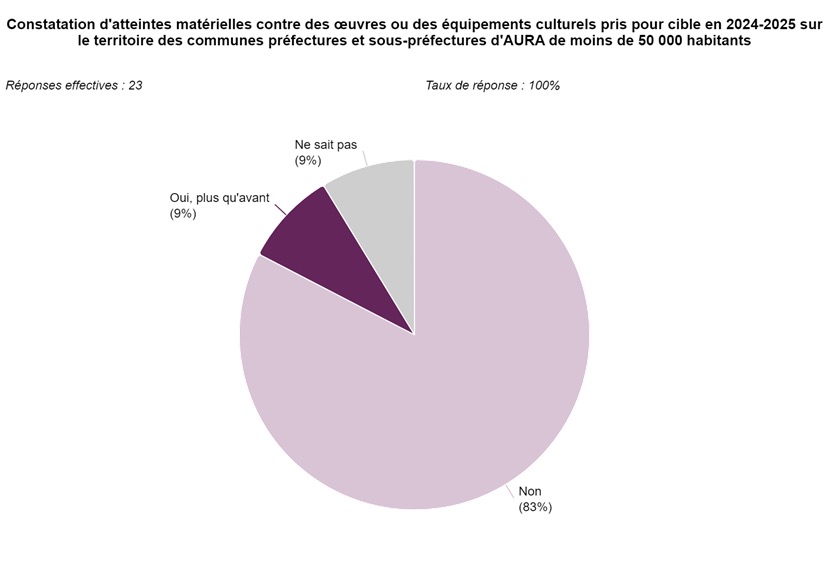

Enfin, les responsables culturels ont été interrogés sur les formes de pressions qui impactent la liberté de création/diffusion artistique ainsi que les atteintes matérielles aux biens culturels. Dans les deux cas, une nette majorité de DAC n’en constatent pas sur leur territoire en 2024-2025. Toutefois, ces phénomènes d’entraves et d’atteintes matérielles sont perçus comme étant en légère augmentation par rapport au baromètre précédent.

Une très grande majorité de responsables culturels (plus de 90 %) indiquaient ne pas constater d’entraves à la liberté de création/diffusion artistique l’an dernier sur leur territoire. Ils sont moins de 75 % cette année. Les déclarations d’entraves (sujets à éviter dans les programmations, par exemple) sont en légère hausse et près de 10 % des DAC les jugent en augmentation, contre 5 % l’an dernier.

9 % des responsables culturels considèrent qu’il y a plus d’atteintes matérielles qu’auparavant contre des œuvres ou des équipements culturels pris pour cible (vandalisme, par exemple), contre 5 % l’an dernier. 83 % n’en constatent pas en 2024-2025 contre 95 % en 2023-2024.

L’article Villes petites et moyennes : tendances budgétaires et choix culturels en 2025 est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

20.11.2025 à 13:12

Libertés associatives, droits fondamentaux et démocratie continue

Pour comprendre l'affaiblissement actuel des libertés associatives démocratiques, un rapide retour sur leur construction historique semble nécessaire. D'autant plus que ce travail permet de penser des pistes pour, a contrario, envisager leur renforcement. Celui-ci passera inévitablement par une traduction en langage juridique.

L’article Libertés associatives, droits fondamentaux et démocratie continue est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (3530 mots)

Cet article est initialement paru dans le numéro 727 de la revue Juris associations, novembre 2025.

« La liberté d’association n’est pas mise en danger aujourd’hui en France, a fortiori depuis son inscription dans le bloc de constitutionnalité en 1971. » Dans son bureau, en février 2019, Gabriel Attal, alors secrétaire d’État en charge des associations, réagit ainsi à la lecture d’une « lettre ouverte » remise en main propre par le président du Collectif des associations citoyennes (CAC). Dans ce courrier pourtant, un certain nombre de cas sont listés et le jeune secrétaire d’État ne ferme pas totalement la porte à un examen plus attentif de la situation.

Cette étude sera entreprise immédiatement et durera 18 mois pour être présentée à des parlementaires par des universitaires et des associations en octobre 2020 sous la forme du premier rapport de l’Observatoire des libertés associatives, qui tient ainsi son acte de naissance officiel « Premier rapport de l’Observatoire des libertés associatives – Une citoyenneté réprimée : 100 cas de restriction des libertés associatives, 12 pistes pour mieux les protéger », oct. 2020 ; JA2020, no 627, p. 6, obs. E. Benazeth ; JA 2020, no 628, p. 12..

Dès l’introduction, le distinguo est posé entre, d’une part, la « liberté d’association » qui renvoie, depuis 1901, au droit de créer une association sans avoir à en demander l’autorisation préalable, et d’autre part, les « libertés associatives » décrivant, plus finement, la possibilité de faire vivre une association, une fois celle-ci créée. Ces libertés associatives s’approchent donc de la notion de « liberté démocratique » entendue comme « le droit pour toute personne de prendre part à la direction des affaires publiques » consacré par l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Autrement dit, ce n’est pas le tout de donner naissance à une association, encore faut-il lui permettre d’agir, de concrétiser ses intentions et de se développer. Bref, de donner pleine mesure à son potentiel en s’appuyant sur une série de droits fondamentaux qui sont autant de conditions d’exercice de la démocratie : droit de réunion, droit de manifestation, droit de création (artistique notamment), droit d’expression. Réunir les conditions d’effectivité de ces droits, c’est précisément là où le bât blesse de plus en plus aujourd’hui en France, et cela invite à prendre de la hauteur historique sur l’exercice de la citoyenneté dans sa dimension collective.

La citoyenneté collective, ou l’histoire d’une dialectique

La genèse, riche d’enseignements, de la loi de 1901 L. du 1er juill. 1901 relative au contrat d’association, JO du 2. nous permet précisément cette prise de hauteur historique puisque le droit d’association est ce qu’Ambroise Croizat appelait un conquis social, fruit de décennies de luttes, indissociables du processus de construction de notre édifice républicain moderne V. not. J.-B. Jobard, Une histoire des libertés associatives – De 1971 à nos jours, Éditions Charles Léopold Mayer, 2022 ; M. Riot-Sarcey, Le Procès de la liberté – Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, Éditions La Découverte, 2016.. Tout commence pourtant mal aux lendemains de la Révolution française avec le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier (mars et juin 1791) qui interdisent la constitution d’organisations collectives, de corporations, d’associations de personnes. Deux explications prédominent : la première se lit dans l’article 3 de la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » Inspirés par la philosophie des Lumières, les révolutionnaires de l’époque considèrent que dans la République, une et indivisible, l’expression de la volonté des citoyens ne doit pas être biaisée par des corps intermédiaires. La seconde explication emprunte à une grille de lecture marxiste : la révolution de 1789 est avant tout une révolution bourgeoise qui inaugure une forme de libéralisme s’accommodant mal des monopoles et prébendes qui permettaient à des segments de la société, regroupés en corps professionnels, d’avoir la main sur toute une sphère de l’activité économique en dictant des règles de commercialisation de biens et services.

Après 1789, 1792 et 1793, les révolutions et insurrections marquent tout le XIXe siècle : 1830, 1831 et 1834 (les canuts), 1848, 1871, etc. Les pouvoirs en place se méfient alors fortement de la manière dont des organisations collectives pourraient constituer la source de revendications et de mises en forme d’aspirations sociales, politiques, syndicales, économiques. « Des évènements récents vous ont appris qu’il était facile aux chefs des associations de séduire et d’agiter par leurs déclarations et des apparences philanthropiques certaines classes de la société », alerte par exemple le garde des Sceaux devant le gouvernement en 1834.

L’histoire de l’action associative et de son évolution dans le corpus juridique peut être ainsi vue comme un balancement dialectique entre deux tendances opposées : celle des libertés consenties à la société civile organisée, d’une part, et celle imposant un système de contrôles relativement stricts et d’entraves mis en place par les autorités publiques, d’autre part.

Dans les années 1980, progressivement, avec la fin de l’État providence et l’imposition de logiques néolibérales, nous sommes précisément passés d’une tendance à une autre. Avant d’être perceptible sur le terrain du droit, cette régression des marges de manœuvre des associations s’est observée dans la structure de leurs ressources budgétaires : baisse et transformation des financements publics, « prestarisation » des services – or il est plus difficile quand on est prestataire d’être protestataire. En ce sens, les attaques contre les libertés associatives peuvent être vues comme le prolongement du processus de marchandisation V. les travaux de l’Observatoire citoyen de la marchandisation des associations créé par le Collectif des associations citoyennes (CAC) ; v. JA 2023, no 675, p. 6, obs. T. Giraud ; ibid., p. 13, tribune M. Langlet ; JA 2025, no 720, p. 13, tribune M. Langlet ; JA 2025, no 721, p. 8, obs. T. Giraud. et ses corollaires (instrumentalisation, managérialisation) et viennent parachever le scénario de leur affaiblissement P. Coler, M.-C. Henry, J.-L. Laville, G. Rouby, Quel monde associatif demain ?, Érès, 2021..

Loi de 2021 : au-delà d’un contenu problématique…

Le 24 août 2021 marque une rupture, insidieuse et silencieuse mais profonde, avec la logique qui prévalait pour le monde associatif depuis le 1er juillet 1901. Ce jour-là, la loi confortant le respect des principes de la République est votée L. no 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25 ; v. not. JA 2022, no 653, p. 15 et s., dossier « Principes républicains – Gar(d)e à vous ! ». et, à la faveur de trois articles en particulier, elle actualise un cadre légal qui fait basculer les associations de l’ère de la confiance à celle de la défiance par l’utilisation de quelques notions clés qui vont ouvrir de larges marges de manœuvre interprétatives.

Le diable est toujours dans les détails rédactionnels, et il est donc nécessaire de s’arrêter sur quelques points clés d’un texte hétéroclite – seuls 6 articles sur 107 traitent spécifiquement du fait associatif. Ainsi, l’article 1er ouvre une première « boîte de Pandore » en prévoyant l’obligation d’une neutralité politique – sans définir davantage cette notion, et c’est là tout le problème au vu des interprétations possibles fort différentes de l’acception du terme V. en p. 30 du dossier « Liberté associative : ré(pression), JA 2025, no 727. – aux organismes de droit privé qui passent contrat d’une commande publique. Le cas emblématique de La Cimade Tribune de F. Carrey-Comte, secrétaire générale de La Cimade, « Les associations doivent pouvoir continuer à déployer leur rôle de vigie citoyenne dans les centres de rétention administrative », in Le Monde, 21 févr. 2025., opérateur historique dans les centres de rétention administrative (CRA), montre bien les possibilités d’assujettissement pur et simple du monde associatif à travers cette disposition.

L’article 16 prévoyant l’extension des possibilités de dissolution administrative Ibid, p.24. des associations en cas « d’agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » – rappelons qu’en droit pénal, la notion de « violence » contre des biens n’existe pas – complète d’autant plus le tableau que, dorénavant, il suffit qu’une autorité considère que l’association « contribue » à ces agissements violents pour justifier une sanction. À partir de quand « contribue-t-on » ? Paradoxalement, la décision, en apparence favorable aux Soulèvements de la Terre en novembre 2023 CE 9 nov. 2023, req. no 476384, JA 2023, no 689, p. 3, édito B. Clavagnier ; ibid., p. 10, obs. X. Delpech., vient renforcer nos inquiétudes dans la mesure où le Conseil d’État, avant de dédouaner le collectif par l’application du principe de contrôle de proportionnalité, introduit son propos en affirmant que les Soulèvements de la Terre ont bien légitimé des comportements violents V. J. Hourdeaux, « Soulèvements de la Terre : “Il s’agit en fait d’une victoire à la Pyrrhus” », Mediapart, 9 nov. 2023.. Cela ouvre largement des possibilités futures de sanctions pour des structures qui n’auront ni sa notoriété, ni le soutien massif exprimé au moment de sa mise en cause.

Enfin, si la progression sans précédent de dissolutions – 37 depuis 2017, soit autant que depuis la présidence du général de Gaulle – touche en bonne partie des associations d’extrême droite, il y a lieu de se poser une question face à la recomposition de ces mouvances « d’ultra droite » : au-delà des effets d’annonce, quels sont le suivi et l’efficacité réelle de ces mesures ?

Le 24 août 2021 marque une rupture, insidieuse et silencieuse mais profonde, avec la logique qui prévalait pour le monde associatif depuis le 1er juillet 1901. Ce jour-là, la loi confortant le respect des principes de la République est votée.

Pour finir, l’article 12 sur le contrat d’engagement républicain (CER) V. égal. en p. 30 du dossier « Liberté associative : ré(pression), JA 2025, no 727. mériterait à lui seul une longue analyse, importante à faire et à partager V. J.-B. Jobard, « Questions citoyennes sur le contrat d’engagement républicain »., tant le texte de son décret d’application Décr. no 2021-1947 du 31 déc. 2021, JO du 1er janv. 2022, v. not. JA 2022, no 651, p. 3, édito B. Clavagnier ; ibid., p. 7, obs. X. Delpech. est méconnu – y compris par des collectivités territoriales pourtant tenues de le faire respecter – ou mal compris. En effet, les engagements semblent basiques et de bon sens et se contentent d’une redite de principes énoncés dans d’autres textes. En réalité, il faut s’arrêter sur des termes comme le verbe « inciter » car, non seulement la responsabilité de l’association peut se voir engagée quand elle entreprend une action qui entraînerait un trouble à l’ordre public, mais encore simplement quand elle y incite. D’une part, en l’absence de définition juridique stabilisée de la notion d’ordre public, la question n’est pas : qui trouble l’ordre public ? Mais plutôt : qui considère que l’ordre public est troublé ? D’autre part, parmi ces autorités administratives qui ont ce pouvoir, combien pourront se saisir de cette marge interprétative pour affirmer qu’une association « cautionne » des agissements ? Nous flirtons ici avec le principe d’une interdiction générale de toute critique de l’ordre établi puisqu’une autorité pourrait considérer que ces critiques peuvent fournir des raisons d’indignation motivant in fine des actes de violence.

… l’ouverture d’une ère de surveillance punitive

Avec le recul, il est frappant de constater que le CER est utilisé, non pas dans des procédures en bonne et due forme, mais très majoritairement brandi comme une menace suffisant à justifier des sanctions – d’autant que les rares utilisations formelles par les autorités publiques se sont soldées par des défaites devant les tribunaux. Ce contrat d’engagement républicain, qui n’a de contrat que le nom, comme le rappelait le Haut-Conseil à la vie associative (HCVA) Analyse intégrée dans l’avis du HCVA du 3 déc. 2021 ; v. JA 2022, no 652, p. 6, obs. E. Benazeth., peut donc surtout être lu comme un outil de pression au service d’une « sobriété punitive » façonnant une « société disciplinaire », pour reprendre les termes de Michel Foucault. En effet, la grille d’analyse proposée par l’auteur M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975. peut s’appliquer aux articles 1er et surtout 5 du décret du CER : le pouvoir n’est plus seulement centralisé et localisable, il devient diffus et opère en réseau sous la forme démultipliée de micropouvoirs qui passent par les corps et l’autosurveillance. Tout se passe comme si chacun, se sentant surveillé, devenait surveillant à son tour.

Il est probable que nous ne soyons qu’au début de ce processus liberticide ouvert par la loi d’août 2021 qui, par ses marges d’interprétation, rend possibles des pratiques arbitraires et un autoritarisme de plus en plus affirmé.

Sans compter qu’à l’heure où les budgets 2025 et 2026 annoncent de nouvelles saignées budgétaires avec plus de 90 milliards d’euros de coupes dans les dépenses publiques, une rhétorique de plus en plus huilée se met en place avec des accusations de trouble à l’ordre public et des justifications de suppression de ressources, y compris par des avantages fiscaux, une association contrevenant à l’ordre public ne pouvant pas ou plus être éligible au titre d’un financement justifié par l’intérêt général.

Ainsi pouvons-nous désormais donner tort à Gabriel Attal : les attaques contre les libertés associatives atteignent un tel niveau d’intensité qu’elles en viennent même à dissuader certains citoyens d’en créer.

Ambivalence du droit et exercice de vigilance (juridique) citoyenne

« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve », affirmait Hölderlin. En effet, de plus en plus attaquées sur le terrain du droit, les associations apprennent à répliquer davantage dans ce domaine V. en p. 27 du dossier « Liberté associative : ré(pression), JA 2025, no 727.. En complément, voire, dans certains cas, en remplacement d’outils de plaidoyer, elles s’arment juridiquement pour, non seulement se défendre, mais contre-attaquer à la faveur de « stratégies de contentieux stratégiques » et de création de jurisprudence. Une illustration de cette tendance peut être donnée par le titre choisi par l’Union fédérale d’intervention des structures culturelles (Ufisc), une importante fédération d’associations culturelles, pour l’une de ses rencontres biennales : « Les droits humains fondamentaux : une zone à défendre (ZAD) ! ».

L’idée d’un double mouvement de défense des droits issus de conquis sociaux et de revitalisation de la démocratie, notamment par la mise en application par les acteurs de la société civile des principes de la démocratie continue D. Rousseau, Six thèses pour la démocratie continue, Odile Jacob, 2022., passe aussi par le renforcement de ces vigies associatives que sont les observatoires citoyens, pour la plupart créés récemment – et qu’il reste à mieux relier entre eux – : Observatoire des libertés associatives, de la liberté de création, des libertés syndicales, des entraves faites à la presse, des libertés académiques, etc.

Ainsi, dans le cadre d’une économie mondiale toujours plus dérégulée où le poids des multinationales n’a jamais été aussi fort et où les tentations autoritaires sont extrêmement prégnantes, les acteurs associatifs du mouvement social intègrent toujours plus une grammaire juridique au langage classique des luttes sociales et environnementales Les initiatives de l’espace interassociatif Droits et mouvements sociaux (DMS) et du collectif Intérêt à agir en sont des exemples particulièrement probants ; v. JA 2025, no 716, p. 13.. Et d’aucuns diront peut-être qu’écrire ces lignes précisément dans une revue nommée Juris associations fait figure d’un programme de travail à partager le plus largement possible.

L’article Libertés associatives, droits fondamentaux et démocratie continue est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

- GÉNÉRALISTES

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie