27.12.2025 à 07:48

Pluie-inondation : la vigilance orange maintenue dans les Pyrénées-Orientales

Les pluies devraient toutefois baisser en intensité, avec 5 à 10 millimètres par heure, avant de cesser dans la matinée de dimanche. Les cumuls attendus pour samedi sur les plaines du Roussillon sont compris entre 30 et 50 millimètres.

Les pluies devraient toutefois baisser en intensité, avec 5 à 10 millimètres par heure, avant de cesser dans la matinée de dimanche. Les cumuls attendus pour samedi sur les plaines du Roussillon sont compris entre 30 et 50 millimètres.

27.12.2025 à 06:38

EN DIRECT, guerre en Ukraine : au moins cinq blessés à Kiev lors d’une attaque nocturne de l’armée russe dans plusieurs régions

Cette attaque intervient la veille de la rencontre prévue dimanche entre le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et son homologue américain, Donald Trump, en Floride pour discuter des efforts à mener pour mettre fin à l’invasion russe.

Cette attaque intervient la veille de la rencontre prévue dimanche entre le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et son homologue américain, Donald Trump, en Floride pour discuter des efforts à mener pour mettre fin à l’invasion russe.

27.12.2025 à 06:02

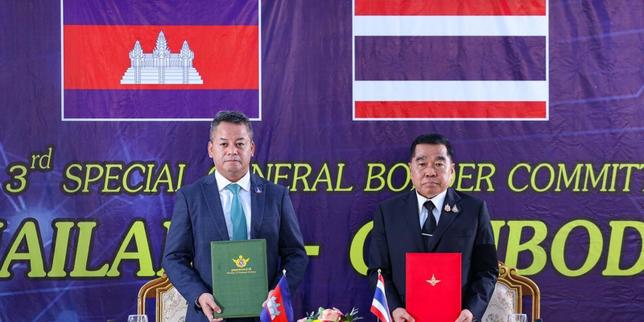

La Thaïlande et le Cambodge s’accordent sur un cessez-le-feu immédiat à la frontière

Le conflit entre les deux pays a fait au moins 47 morts et près d’un million de déplacés en trois semaines. Le texte prévoit que ces derniers puissent rentrer chez eux « dans les plus brefs délais, sans obstruction, et en toute sécurité ».

Le conflit entre les deux pays a fait au moins 47 morts et près d’un million de déplacés en trois semaines. Le texte prévoit que ces derniers puissent rentrer chez eux « dans les plus brefs délais, sans obstruction, et en toute sécurité ».

- GÉNÉRALISTES

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie