28.01.2026 à 21:00

« Gilets jaunes : sept ans après, la colère intacte » avec Léna Ichkhanian et François Boulo

Lire plus (155 mots)

Il y a sept ans, le mouvement des Gilets jaunes provoquait une onde de choc dans la vie politique française. Mouvement historique, sans doute le plus important depuis 1968, il a rassemblé des millions de citoyens au-delà des clivages et fait trembler le pouvoir. Caricaturés et salis par une presse aux ordres, les Gilets jaunes ont tenu des mois malgré une répression policière et judiciaire inégalée. Aujourd’hui encore, les plaies ne sont pas refermées.

En 2018, Léna Ichkhanian se sentait loin de cette colère sociale. Avec le temps, elle a pris sa caméra pour comprendre ce qu’elle avait raté et prendre le pouls du pays. Elle le raconte dans Fenwick, un documentaire qui donne la parole à ceux qu’on a voulu faire taire. Elle était l’invitée de François Boulo dans Quoi qu’il en coûte

27.01.2026 à 23:36

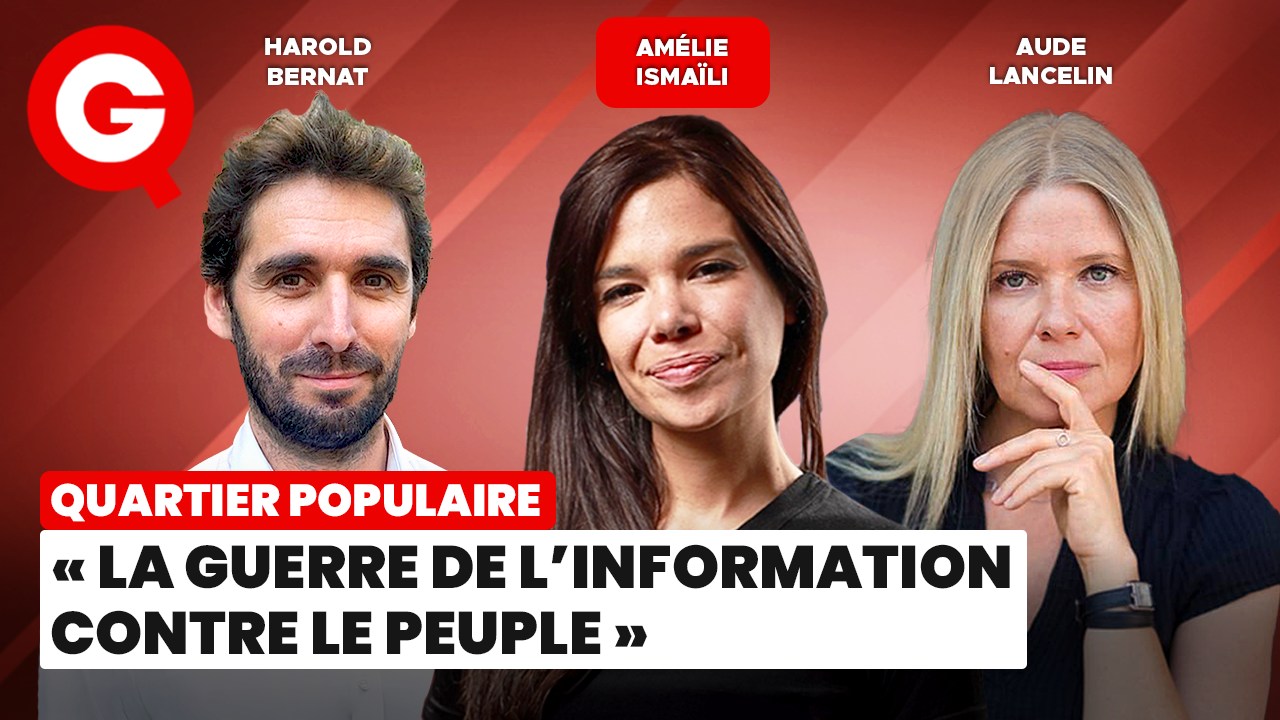

« La guerre de l’information contre le peuple » avec Amélie Ismaïli, Aude Lancelin et Harold Bernat

Lire plus (171 mots)

La vraie bataille politique aujourd’hui ne se joue plus seulement dans les urnes, mais derrière nos écrans et sur les plateformes. En direct dans « Quartier Populaire », Aude Lancelin et Harold Bernat ont reçu la journaliste indépendante Amélie Ismaïli pour plonger au cœur de la guerre de l’information contre le peuple. Shadowban, déréférencement, modération opaque… la censure change de forme, devient plus discrète, plus algorithmique, tandis que le fact-checking monte la garde. Au nom de la lutte contre la « désinformation », les plateformes, le gouvernement français et les institutions européennes durcissent le ton. Mais qui décide de ce qui est vrai, acceptable, ou au contraire « dangereux » ? D’où viennent ces réseaux de vérification, et quels intérêts servent-ils ? Sommes-nous encore libres de nous informer ? Toutes ces questions ont été abordées pour comprendre qui contrôle le récit, et ce que la chose dit de notre démocratie.

23.01.2026 à 12:08

Sylvie Laurent: « Avec Trump, il y a une dérive possible vers une forme de terrorisme d’État »

Texte intégral (3485 mots)

« Est-ce qu’on va devenir la Gestapo ? » Ces propos inattendus du podcasteur libertarien états-unien Joe Rogan à l’égard de l’ICE, police de l’immigration, font écho à l’assassinat de Renee Nicole Good à Minneapolis, mère de trois enfants, le 8 janvier dernier, qui a soulevé une vive indignation à travers le pays. Venant d’un leader d’opinion MAGA ayant souvent appuyé Trump par le passé, la phrase dit beaucoup. Un an près la réélection de Donald Trump, QG dresse un premier bilan de la situation intérieure aux États-Unis avec l’historienne Sylvie Laurent, maîtresse de conférences à Sciences Po Paris, auteur de La Contre-révolution californienne (Seuil, 2025), qui estime que Donald Trump veut prendre sa revanche sur les résistances de gauche ayant notamment eu lieu en 2020, après la mort de George Floyd, et créer une puissante union des droites dures autour de lui. Entretien avec Jonathan Baudoin

Quel regard portez-vous sur les réactions faisant suite à l’assassinat de Renee Nicole Good par un agent de l’ICE, jeudi 8 janvier 2026 à Minneapolis ?

Il y a plusieurs types de réactions à ce qui s’est passé. Premièrement, il y a eu une colère populaire, avec des milliers d’Américains qui ont exprimé leur indignation, leur refus de voir leur pays soumis à une espèce de bande paramilitaire qui a tous les droits et qui brutalise la population.

Le deuxième type de réactions, c’est celui des pouvoirs publics. Donald Trump, J.D Vance et Kristi Noem, cheffe du département de la Sécurité intérieure, ont tous les trois justifié l’exécution publique, ont accusé la jeune femme victime d’être « terroriste », d’avoir été « responsable de sa propre mort ». Tels sont les mots du vice-président. Il y a quelque chose de très inquiétant à voir le pouvoir exprime rson soutien à ce qui est une mise à mort problématique de la part d’un policier du service de l’immigration.

La troisième réaction est celle, hélas, de l’extrême droite en ligne, qui a immédiatement tenté de monter une espèce de mouvement de vaste soutien à ce policier, faisant par leurs insultes les plus homophobes, les plus racistes, les plus intolérantes vis-à-vis des gens de Minneapolis; et qui ont répandu, sans avoir eu beaucoup de succès en dehors du réseaux X, que tout cela « serait le début d’une guerre civile » bien méritée contre la gauche.

Dans le cadre de cette réaction, j’ajouterais une fachosphère américaine assez large. Un fonds de soutien au policier a été mis en place sur GoFund, où tous les gens peuvent lui donner de l’argent, lui payer sa défense juridique. Et parmi ceux qui ont fait un gros chèque, il y a Bill Ackman, un grand patron américain, proche de Donald Trump et fervent soutien d’Israël.

Peut-on dire que les services de l’immigration appelées ICE tendent à servir de police politique, et symbolisent une pente fascisante des États-Unis sous Donald Trump ?

C’est plus que cela ! C’est une organisation paramilitaire qui a été créée au lendemain du 11 septembre, dans le contexte de la guerre au terrorisme, de la traque des musulmans. Ils ont été très rapidement déployés sur la frontière Sud pour lutter contre l’immigration clandestine venant d’Amérique latine. Depuis la réélection de Trump, en 2024, ICE est devenue quelque chose comme une police obéissant uniquement au département de la Sécurité intérieure. Il faut bien dire qu’au-delà de la politique de terreur qu’ils mènent à l’égard des immigrés hispaniques, asiatiques, musulmans et noirs aux États-Unis, il y a une volonté de punir toutes les villes et les collectivités territoriales de gauche.

Il y a eu des épisodes de passage à tabac de députés de gauche démocrate par ces agents recrutés à la va-vite, avec des campagnes de publicités explicitement fascistes. On les recrute avec l’idée qu’ils vont défendre la patrie contre les ennemis, contre les terroristes. Cela dessine le profil de cette police-là.

Cela deviendra véritablement une police politique le jour où ICE pourra arrêter les opposants politiques ad hominem. C’est un des éléments de la privatisation du pouvoir politique voulu par Donald Trump. Mais ce qui est extrêmement préoccupant, c’est qu’on voit le désir de l’État américain de lui donner une impunité totale. Il y a, là, une dérive vers la violence d’État, et à terme il y aura une forme de terrorisme d’État si on n’y prend pas garde.

Greg Bovino, commandant en chef des gardes frontières et incarnation de la répression anti-immigration aux États-Unis déambule, dans une tenue pour le moins explicite, à Minneapolis, ville ou Renee Nicole Good a été assassiné par l’ICE. Source : Cerveaux non disponibles

En réaction à la violence des agents de ICE, des groupes d’auto-défense se revendiquant de gauche ne pourraient-ils pas se former, voire resurgir, comme le Black Panther Party, par exemple?

Le Black Panther Party aura du mal à se reformer aujourd’hui, en tant qu’organisation noire, nationaliste et marxiste. Mais on peut penser que ce que veut essayer Donald Trump, c’est rejouer Minneapolis 2020. Il faut se souvenir que le mouvement Black Lives Matter avait amené des millions de gens dans la rue à Minneapolis et Portland – une autre ville attaquée par ICE, ce qui n’est pas un hasard – après l’assassinat de George Floyd. À ce moment-là, Trump avait demandé à ce que l’armée intervienne et tire dans la foule. On lui avait refusé ce droit-là. Il en a gardé un ressentiment très grand vis-à-vis des militants de gauche, en particulier les militants de couleur. Il n’est pas impossible que la politique du gouvernement vise à chercher l’affrontement, à provoquer la population locale.

Minneapolis, comme d’autres villes de gauche, a un tissu d’associations fort présentes localement. La réélection de Trump leur a mis un coup sur la tête, mais les réseaux sont là, avec de simples citoyens, indignés par la chasse aux Somaliens, une espèce de traque raciste absolument évidente. Les gens pourraient descendre dans la rue. Quelques membres de Black Lives matter pourraient se joindre à ce mouvement social. Il pourrait y avoir quelque chose, en sachant qu’il faut être extrêmement prudent car à la première occasion, il faut craindre que l’administration Trump n’envoie du renfort de ICE, puis la garde nationale, puis éventuellement l’armée. Il veut en découdre et écraser, cette fois, les protestataires. Je pense que les gens le savent et se montrent très prudents.

En quoi la présidence Trump symbolise une peur d’un déclassement des Américains blancs mais aussi une imbrication structurelle entre néolibéralisme et racisme, en référence à vos ouvrages sur ces sujets ?

Le gouvernement actuel dispose d’une base électorale extrêmement solide, d’environ 30% de l’électorat. Il est tout aussi clair que la politique menée depuis le début du second mandat est la politique de l’homme blanc, une politique revancharde, une politique raciste. C’est un gouvernement d’extrême droite qui ne cache pas qu’il veut remettre à leur place les femmes, les minorités sexuelles et raciales, qui n’ont pas voix au chapitre dans cette Amérique qu’ils sont en train de dessiner. Qu’il s’agisse de Stephen Miller, le chef du programme de lutte contre les immigrés, dont l’idéologie fascisante est de plus en plus explicite chaque jour. Qu’il s’agisse des politiques migratoires; Trump ayant interdit l’immigration en provenance de 10 pays du Sud global, tout en appelant à augmenter l’immigration sud-africaine blanche ou l’immigration scandinave. Une politique de domination vis-à-vis de l’Amérique latine aussi, avec des images d’Afro-Cubains luttant pour Maduro, mis en joue par un GI blond, grand, costaud, incarnant une espèce de domination occidentale. Il y a, incontestablement, tous les signes d’une volonté de retrouver les hiérarchies raciales de l’Amérique du 18ème siècle, qui n’ont jamais quitté l’extrême droite américaine.

Pour ce qui est du néolibéralisme, beaucoup disent que c’est la fin. Je ne crois pas que ce soit la fin du néolibéralisme. Ce sont les nouvelles technologies qui sont au cœur de la globalisation financière et technologique. C’est un néolibéralisme sauvage. On vient d’apprendre que la France renonçait à taxer les GAFAM, sous pression de Trump. Il y a une rivalité globale avec la Chine qui est incontestable. Il y a aussi une lutte pour le contrôle des ressources.

Une certaine forme de néolibéralisme, compatible avec la démocratie, a pris fin. On est dans une phase que le néolibéralisme a déjà connu, dans son premier âge, sous Reagan, d’ultralibéralisme d’État autoritaire. Ça se marie très bien avec l’extrême droite. On le voit au Chili, en Argentine, aux États-Unis. Il y a quelque chose comme un nouvel âge de ce capitalisme autoritaire, qui n’a été uni à la démocratie que durant une petite période de son histoire. On voit bien que ce mélange de volonté de restaurer la suprématie économique et la suprématie raciale sont aux États-Unis absolument indissociables.

Peut-on dire que Trump renforce la fracture au sein des États-Unis, en train de se creuser depuis les années Reagan, avec des inégalités qui continuent d’exploser?

Reagan avait préparé, d’une certaine façon, Trump car il était l’artisan de la coalition de toutes les droites. On parle beaucoup d’union des droites en France. Une façon de dire que l’extrême droite devient le centre de gravité du parti conservateur en France. Reagan a eu ceci de très puissant qu’il a remanié le parti conservateur américain pour intégrer les franges les plus extrémistes de la droite, tout en maintenant dans la maison les conservateurs de la vieille génération, les Républicains Rockefeller, des gens favorables à un peu d’immigration, un peu de régulation économique.

Trump, lui, a une grande coalition. Des néoconservateurs comme Marco Rubio, des isolationnistes comme J.D Vance, des néofascistes comme Stephen Miller, des économistes comme Stephen Miran, des intégristes catholiques comme Russell Vought. On sent bien que dans cette coalition, qui peut avoir des intérêts divergents, le centre de gravité est la droite extrême. Il n’y a plus de membres du Parti républicain traditionnels, modérés. Tous ceux-là ont été liquidés et ont cédé. Un sondage récent montrait que près de 70% des républicains considéraient qu’il était justifié que Renee Good soit exécutée comme elle le fut. Le Parti républicain est fanatisé aux ordres de Trump.

Estimez-vous que le bipartisme Républicains / Démocrates pourrait être remis en question dans les prochaines années ? Et pourquoi ?

On pourrait le souhaiter parce que le problème du bipartisme aux États-Unis est connu depuis longtemps. C’est qu’en particulier à gauche, il empêche l’émergence d’un véritable parti de gauche radicale. Le Parti démocrate est depuis les années 1990 une machine à accumuler de l’argent et à soutenir les politiques néolibérales. On a vu, lors des dernières primaires, à quel point la base, engagée dans le mouvement pro-palestinien, le mouvement Black Lives matter, le mouvement de défense de l’annulation de la dette étudiante, le mouvement d’aide aux immigrés, le mouvement écologiste, a été extrêmement marginalisée. Cette voie de gauche ne s’est retrouvée qu’autour de Bernie Sanders, un candidat indépendant qui, au sein du Parti démocrate, a un petit groupe qui s’appelle SDA – Socialist democrats of America – et qui est marginalisé. Des gens se disent que le seul avenir de la gauche est qu’il y ait un parti de gauche indépendant. Ce que Jeremy Corbyn a essayé de faire en Grande-Bretagne après son départ du Labour. Ce qu’a fait Mélenchon en France en se détachant du Parti Socialiste.

Ce qu’a réussi l’extrême droite, c’est qu’au lieu de créer un parti, elle a fait une OPA sur le Parti républicain, dont ils sont devenus la force motrice. Est-ce que la gauche radicale peut prendre d’assaut le Parti démocrate pour en faire un parti de gauche ? J’en doute. L’establishment est très important. À ce stade, les institutions américaines ne permettent pas l’émergence d’un troisième parti. Il y a quelques exemples de candidats qui se présentent en tiers candidats. Mais pour le reste, c’est très peu problable. Je pense, hélas, que le bipartisme est encore assez solidement ancré.

Propos recueillis par Jonathan Baudoin

Sylvie Laurent est historienne, maîtresse de conférences à Sciences Po Paris. Elle est l’auteure de : La Contre-révolution californienne (Seuil, 2025); Capital et race. Histoire d’une hydre moderne (Seuil, 2024); Pauvre petit blanc. Le mythe de la dépossession raciale (Maison des sciences de l’homme, 2020); et La Couleur du marché. Racisme et néolibéralisme aux États-Unis (Seuil, 2016).

- GÉNÉRALISTES

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- Time France

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie