Abonnés Hebdo Articles

12.11.2025 à 11:59

Inspirations #114

L'Autre Quotidien

Texte intégral (750 mots)

Ivan Kardashev - Matter and Time

L’air du temps

Kaleema - Nómada

Le haïku de tête

Je marche

dans un jardin de braises fraîches

sous leur abri de feuilles

un charbon ardent sur la bouche

Philippe Jaccottet

L'éternel proverbe

Le temps détruit tout ce qui est fait ; et la langue, tout ce qui est à faire.

Proverbe flamand

Les mots qui parlent

J'ai étouffé un cri, j'ai souhaité l'aide de Dieu,

je suis sorti en courant,

je suis revenu sur mes pas,

j'ai tourné en rond dans la chambre,

trop seul à aimer ou à ne plus aimer,

souffrant,

souffrant de l'insuffisance déplorable de mon être

à connaître cet événement.

Marguerite Duras, Le ravissement de Lol V. Stein

D. W. Griffith's The Musketeers of Pig Alley, 1912

11.11.2025 à 11:59

On aime #116

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1005 mots)

L’image 1

À travers des images saisissantes et saturées, Victoria Ruiz exprime sa fascination pour la nature, la danse, la spiritualité et la religion africaine diasporique. Voir notre article.

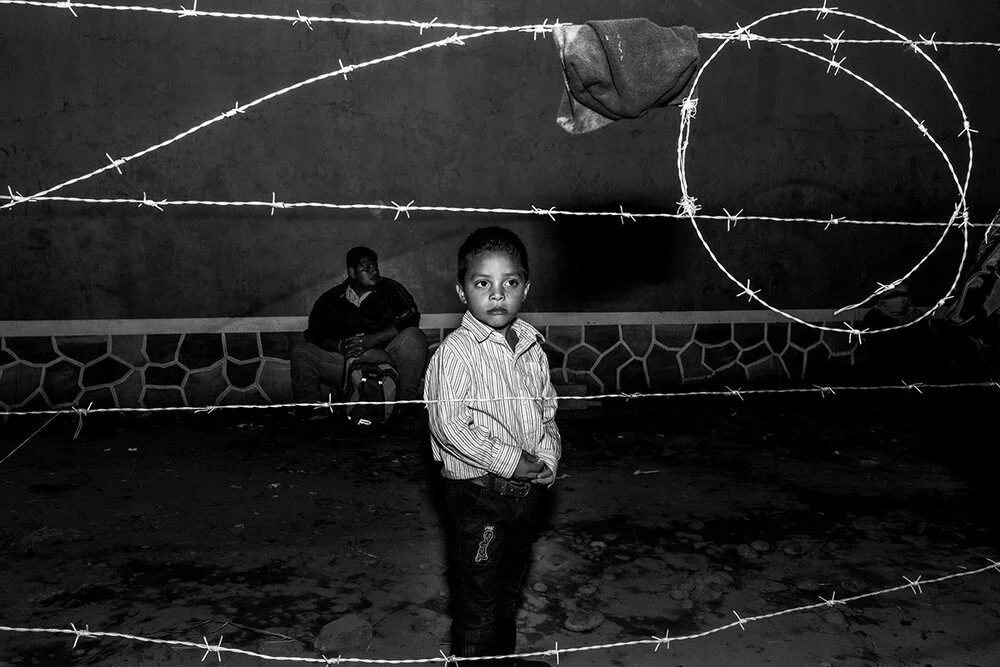

L'image 2

La Caravana Del Diablo by Ada Luisa Trillo. José, janvier 2020, Après avoir dormi dans un terrain vague près de la frontière entre le Guatemala et le Mexique, José, un enfant migrant de 6 ans voyageant avec son père depuis le Honduras, attend patiemment à 3 heures du matin pour recommencer son voyage et traverser la frontière vers le Mexique par la rivière Suchiate. Deux jours auparavant, la Caravane a tenté de traverser le territoire mexicain par la rivière Suchiate, et la Garde nationale mexicaine portant des fusils semi-automatiques s'est mobilisée, essayant de cibler les groupes et de détenir des personnes là où ils le pouvaient. Il y a eu des poussées et des luttes pour persuader les migrants de ne pas traverser illégalement. De nombreux migrants ont été appréhendés à la rivière ; d'autres, comme José et son père, se sont échappés.

L'air du temps

Tony Allen - One In A Million

Le haïku de dés

Dans mon bol de fer

En guise d’aumône

La grêle.

Taneda Santoka

L'éternel proverbe

Si travailler c’était bien, les riches travailleraient depuis longtemps. (Si travay té bon bagay, moun rich la pran’l lontan)

Proverbe haïtien

Les mots qui parlent

Celui qui écrit son histoire hérite la terre des mots.

Et possède le sens,

Entièrement.

Mahmoud Darwich

11.11.2025 à 09:55

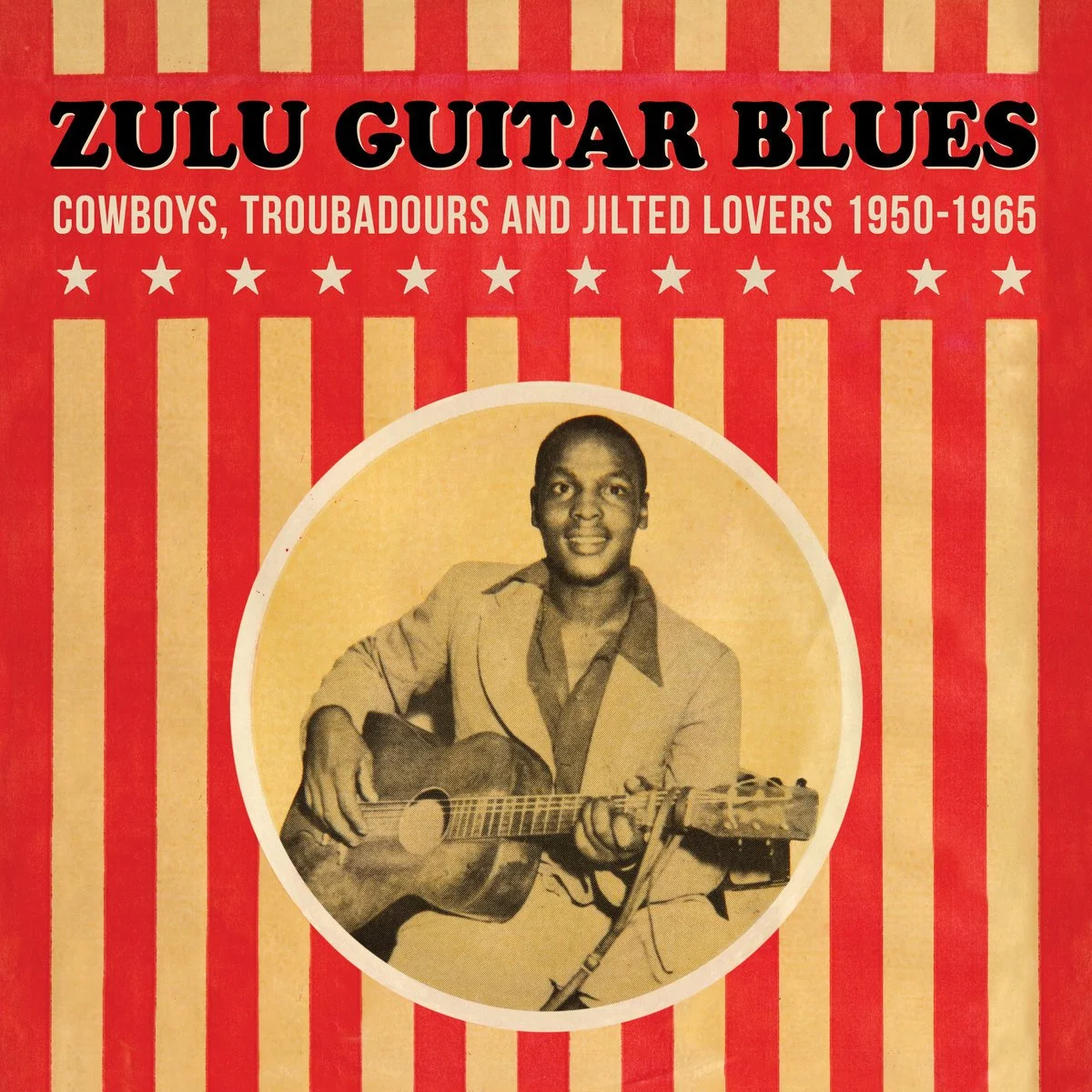

Zulu Guitar blues, oui mais à part Ted !

L'Autre Quotidien

Texte intégral (807 mots)

Au moment où un tas de crétins issus des trois religions monothéistes voudraient vous seriner qu’en dehors d’eux - et une obéissance stricte à leurs desiderata passéistes - , votre vie n’a aucune autre valeur que celle qu’ils veulent bien leur attribuer ; il est temps de venir réécouter le blues de l’Afrique du Sud à l’heure de l’apartheid. Ce que cette compilation fournie du label Matsuli Music vous offre à grands coups de cordes souvent aigrelettes. Des histoires qui en racontent de toutes autres que celles audibles à la première écoute.

Sans cette compilation de chansons sauvées et magistralement restaurées à partir de rares disques 78 tours en gomme-laque, peu de gens pourraient imaginer la beauté et la diversité des racines de la musique zouloue à la guitare qui ont émergé entre 1950 et 1965. Des conteurs et des musiciens de talent s'approprient des personnages hors-la-loi, réutilisent la country, la musique western, hawaïenne et d'autres styles pour élargir et remettre en question notre conception de la « guitare zouloue ». A jouer pour déjouer le carcan.

Vingt-cinq chansons (18 sur vinyle) nous plongent dans les profondeurs de l'expérience des migrants. Les traductions dans les notes de pochette nous offrent un aperçu de la combativité, de la mélancolie et du chagrin, le tout teinté du paternalisme qui encadrait la vie des chanteurs sous le joug de l'apartheid.

Le courant sous-jacent du mbaqanga dans de nombreuses chansons subvertit l'esprit vagabond de la musique country et western en une fugacité chargée de nostalgie. Quelque chose d'irrémédiablement perdu a poussé à un mélange d'idées et de cultures pour donner un sens à travers des actes ingrats de divination musicale. Sans le vouloir, ils ont été propulsés dans le rôle d'anti-héros, où déjouer la concurrence pour les amants est aussi important que d'échapper aux Black Jacks (les policiers municipaux de l'apartheid) et à leurs informateurs. Un peu à la manière du “Dancin in the Streets” de Marvin Gaye chanté par Martha & the Vendellas, qui servait de bande son aux manifestations pour les droits civiques aux USA à la même période.

Compte tenu de la période de répression politique dont cette musique est issue, on peut supposer que la spécificité de la narration a largement contribué à échapper à la censure. Mais même lorsque les mots sont absents, l'expression musicale suggère un arc narratif.

La plupart des bandes originales ayant été délibérément détruites ou perdues, les techniques modernes de transcription et de restauration à partir des disques shellac originaux permettent de restituer le son original avec une clarté sans doute inégalée. Et comme il n’y pas de clips, on vous laisse juste avec le son; histoire de vous vous refaire vous-même l’histoire que voudrez poser sur ces sons. Enjoy !

Jean-Pierre Simard, le 11/11/2025

Various Artists - Zulu Guitar Blues, Cowboys, Troubadours & Jilted Lovers - Matsuli Music

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie