23.11.2025 à 15:32

GIJC25 : Des enquêtes courageuses menées au Mexique, au Pérou, au Nigeria et en Égypte remportent les Global Shining Light Awards

Rowan Philp

Découvrez les enquêtes courageuses qui ont remporté les Global Shining Light Award (GSLA) lors d'un gala organisé dans le cadre de la 14e Conférence mondiale sur le journalisme d'investigation (GIJC25) à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Découvrez les enquêtes courageuses qui ont remporté les Global Shining Light Award (GSLA) lors d'un gala organisé dans le cadre de la 14e Conférence mondiale sur le journalisme d'investigation (GIJC25) à Kuala Lumpur, en Malaisie.Texte intégral (2859 mots)

Des enquêtes courageuses sur les abus commis à l’encontre des migrants au Mexique, les attaques contre les communautés autochtones amazoniennes, le recrutement irresponsable de combattants étrangers par la Russie et une secte nuisible en Afrique ont remporté les Global Shining Light Award (GSLA) lors d’un gala organisé dans le cadre de la 14e Conférence mondiale sur le journalisme d’investigation (GIJC25) à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Ces prix uniques récompensent le journalisme d’investigation dans les pays en développement ou en transition, mené sous la menace ou dans des conditions périlleuses. 410 enquêtes d’intérêt public publiées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 provenant de 97 pays ont été soumises au jury.

Parmi les 13 finalistes, le jury du prix GSLA, composé de cinq personnes, dont des rédacteurs en chef d’investigation des cinq continents, a récompensé deux lauréats dans la catégorie « grands médias », un lauréat dans la catégorie « petits et moyens médias » (20 employés ou moins, y compris les pigistes) et a décerné une mention spéciale à une candidature remarquable venue d’Afrique.

« Nous saluons la qualité et l’ambition des reportages des lauréats de cette année, des journalistes d’investigation qui travaillent dans certains des endroits les plus dangereux du monde », a déclaré Sheila Coronel, directrice du Stabile Center for Investigative Journalism de l’université Columbia et présidente du jury.

« Ils ont utilisé des données, des documents, des enquêtes open source, des reportages de terrain acharnés et des récits créatifs pour demander des comptes aux gouvernements, aux armées, au crime organisé et à d’autres acteurs malveillants pour les dommages qu’ils ont causés. Ils sont des exemples brillants de journalisme d’investigation, particulièrement nécessaire à une époque où la presse et la démocratie sont attaquées. »

« Nous sommes inspirés par tous les articles soumis aux Global Shining Light Awards », a déclaré Emilia Díaz-Struck, directrice exécutive du Global Investigative Journalism Network. « Ces enquêtes nous montrent le travail puissant et essentiel réalisé par des journalistes qui ont dû faire face à des menaces et à des risques pour les citoyens du monde entier. Ils sont des exemples de travail extraordinaire accompli à l’aide de méthodes journalistiques d’investigation solides qui révèlent des histoires d’intérêt public. Félicitations à tous les lauréats. »

Il convient de noter que les lauréats des GSLA 2025 ont mené des enquêtes audacieuses et périlleuses sur des sujets que peu ou aucune autre organisation n’avait abordés : l’utilisation de camions dangereux pour la traite d’êtres humains, le recrutement d’hommes arabes pour l’attaque russe contre l’Ukraine, les méfaits cachés d’une secte abusive et les liens entre le trafic de drogue et l’assassinat de leaders autochtones.

Voici les trois lauréats du GSLA ainsi qu’un finaliste avec une mention spéciale, tous récompensés lors de GIJC25.

Catégorie « Grands médias »

Tráileres, Trampa Para Migrantes (Remorques de fret : piège pour migrants) (Mexique)

Équipe : Noticias Telemundo et le Centre latino-américain pour le journalisme d’investigation (El CLIP), en collaboration avec l’ICIJ, Bellingcat, Pie de Página, Chiapas Paralelo (Mexique), En un 2×3 Tamaulipas (Mexique), Plaza Pública (Guatemala) et Contracorriente (Honduras)

Cette enquête collaborative qui a duré sept mois, a mis au jour des abus systémiques et mortels liés à l’utilisation croissante de camions de marchandises pour transporter des migrants et des demandeurs d’asile à travers le Mexique. Elle a révélé qu’au moins 111 migrants ont été tués par asphyxie ou dans des accidents de la route au cours d’une période de cinq ans pendant laquelle 19 000 personnes ont été transportées par ce moyen, tout en mettant en lumière les politiques gouvernementales qui favorisent ce trafic et les stratégies de traite des êtres humains mises en place par les groupes criminels organisés qui en sont à l’origine.

Lorsque cette collaboration transfrontalière a vu le jour, les journalistes ont découvert qu’il n’existait aucune donnée officielle sur les accidents de la route impliquant le trafic de migrants et la traite des êtres humains au Mexique. Finalement, l’équipe a créé la première base de données sur cette question, révélant une menace cachée et mortelle pour la sécurité des migrants. L’enquête a également mis au jour de nouvelles routes de trafic, l’utilisation accrue de semi-remorques, l’impunité des gangs criminels, la coercition des chauffeurs routiers et les taux de condamnation étonnamment bas pour trafic d’êtres humains dans les tribunaux de district mexicains.

Leur méthodologie reposait sur un travail d’investigation courageux, comprenant plus de 70 demandes d’accès à des documents, une analyse minutieuse des données et des témoignages de survivants, de chauffeurs, de familles et de responsables. Au-delà des risques généraux liés au travail d’investigation au Mexique, certains membres de l’équipe travaillant dans les États de Tamaulipas et du Chiapas ont dû bénéficier de mesures de protection en raison de menaces spécifiques.

Le jury a déclaré : « Il s’agit d’un travail de reportage acharné, qui suit l’histoire du début à la fin. Il utilise les outils qui ont fait du journalisme d’investigation ce qu’il est aujourd’hui. » Un autre membre du jury a ajouté : « Il raconte une histoire qui n’avait jamais été racontée auparavant. Un sujet très sensible et pertinent. »

- Consultez la méthodologie de l’enquête dans cet article de GIJN.

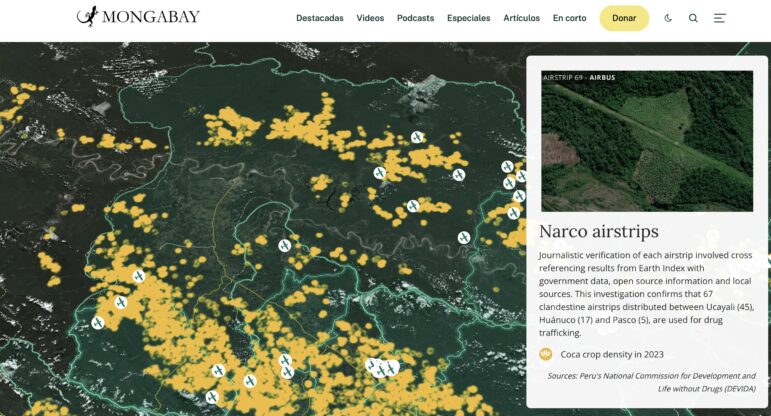

Los Vuelos de la Muerte : Líderes Indígenas Asesinados en un Territorio Invadido por 67 Narcopistas (Les vols de la mort : des leaders autochtones assassinés dans un territoire envahi par 67 gangs de narcotrafiquants) (Pérou)

Mongabay Latam, Earth Genome

Avant ce projet, on savait peu de choses sur la manière dont les activités du crime organisé dans les régions reculées de l’Amazonie affectaient les communautés autochtones. Au cours d’une enquête très sophistiquée et audacieuse qui a duré un an, Mongabay Latam a mis au jour un réseau de pistes d’atterrissage utilisées pour le trafic de drogue dans trois régions amazoniennes du Pérou, ainsi que les liens entre ces routes d’exportation et une campagne de violence et d’assassinats contre les dirigeants et les communautés autochtones.

Après une phase de collecte de données comprenant des demandes d’informations, des reportages courageux sur le terrain et des sources traditionnelles, l’équipe a utilisé un outil de recherche alimenté par l’IA créé par Earth Genome pour trouver des modèles de déforestation correspondant aux pistes d’atterrissage déjà identifiées à l’aide d’outils tels que OpenStreetMap et des portails d’imagerie satellite. En se concentrant sur trois régions péruviennes — Ucayali, Huánuco et Pasco — où 15 dirigeants autochtones ont été tués et où 28 autres sont toujours menacés, l’équipe a suivi un processus de vérification rigoureux pour identifier 67 pistes d’atterrissage clandestines liées au trafic de drogue, dont 30 étaient situées dans des territoires autochtones. Comme l’indique l’article : « Sept territoires en particulier sont non seulement envahis par des pistes d’atterrissage, mais également entourés par celles-ci. »

Le projet a permis de constituer une base de données sur les pistes d’atterrissage utilisées par les narcotrafiquants, qui comprend leur emplacement, leur utilisation, leur date d’ouverture, leur distance par rapport aux routes et aux rivières, et leur présence dans des zones protégées.

Bien que le projet ait été rigoureux en termes de mesures de sécurité pour les journalistes et les sources, il comportait des risques sérieux de violence mafieuse.

Mention spéciale

Disciples: The Cult of TB Joshua

BBC Africa Eye et OpenDemocracy (Nigeria)

Comme le décrit si bien la présentation consacrée à cette série documentaire en trois parties : « L’enquête a mis au jour des crimes d’une ampleur et d’une gravité inimaginables pour un homme autrefois considéré comme un saint en devenir. »

Au cours d’une enquête de trois ans sur le pasteur évangélique le plus célèbre d’Afrique et son Église synagogue de toutes les nations — qui avait accumulé plus d’un milliard de vues en ligne et rassemblé des centaines de milliers de fidèles, dont plusieurs présidents étrangers —, BBC Africa Eye a réussi à démystifier l’image irréprochable et le statut « intouchable » de TB Joshua, originaire du Nigeria.

Grâce à son reportage, l’équipe a pu identifier les victimes de nombreuses formes d’abus parfois violents dans une douzaine de pays, des États-Unis et du Royaume-Uni à l’Afrique du Sud et à la Namibie. Mais le projet s’appuyait sur des témoignages d’initiés : les récits officiels de dizaines d’anciens « disciples » du pasteur. En plus de louer le travail acharné de recherche et la narration captivante de la série, plusieurs membres du comité du prix GSLA ont donné le même résumé : « Une histoire incroyable ! » et l’un d’eux a ajouté : « Cela a eu un impact énorme sur tout le continent ; ils ont réussi à trouver des personnes qui pouvaient parler. »

Catégorie « petits et moyens médias »

Le piège russe : recruter des Égyptiens en leur faisant miroiter l’argent et la nationalité

Masrawy (Egypte)

Certaines enquêtes journalistiques stupéfient tout simplement le public en apportant des réponses à des questions que peu de gens s’étaient posées. Cette enquête a non seulement révélé une sinistre tentative cachée de recruter de jeunes hommes arabes pour la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, en particulier des étudiants égyptiens, mais il a également fourni des détails révélateurs sur la manière dont la Russie a modifié ses critères de recrutement afin d’attirer des hommes d’origine étrangère vers un danger mortel.

L’article a révélé l’ensemble des promesses financières et d’immigration faites aux volontaires, le rôle des intermédiaires russes et égyptiens, ainsi que la formation inadéquate dispensée aux jeunes Égyptiens rapidement envoyés au front. Mais le jury des GSLA a également été impressionné par la profondeur du récit, qui a révélé l’angoisse des familles des soldats, souvent laissées dans l’ignorance totale du sort de leurs proches.

Confronté aux risques liés à la sécurité provenant de multiples acteurs malveillants, le journaliste principal a été contraint de prendre des mesures de sécurité importantes pour protéger ses sources, les données du projet et la rédaction, et a subi une surveillance et des harcèlements après la publication.

L’équipe a obtenu des documents clés difficiles à obtenir pour étayer ses conclusions, notamment les contrats signés entre les jeunes Égyptiens et leurs courtiers russes et leurs unités militaires, les plaintes pour personnes disparues déposées auprès du ministère égyptien des Affaires étrangères et les visas de voyage délivrés aux recrues potentielles par le gouvernement russe — dans certains cas, de simples visas touristiques.

Le comité du prix a notamment déclaré : « Un reportage bien documenté, avec les noms et les numéros de ceux qui sont enrôlés dans l’armée russe » et « Une question très médiatisée, qui éclaire de manière très instructive la manière dont les gens sont entraînés dans le mercenariat russe ».

Traduit par AW, avec l’IA

Rowan Philp est journaliste au GIJN. Rowan était auparavant Rédacteur en chef pour le Sunday Times d’Afrique du Sud. En tant que correspondant à l’étranger, il a couvert l’actualité, la politique, la corruption et les conflits dans plus d’une vingtaine de pays à travers le monde.

Rowan Philp est journaliste au GIJN. Rowan était auparavant Rédacteur en chef pour le Sunday Times d’Afrique du Sud. En tant que correspondant à l’étranger, il a couvert l’actualité, la politique, la corruption et les conflits dans plus d’une vingtaine de pays à travers le monde.

26.10.2025 à 19:39

Faire toute la lumière sur le lien entre la finance et la dégradation de l’environnement

Jelter Meers, Pulitzer Center

Le Pulitzer Center explique comment il a développé différentes méthodologies pour découvrir les délits environnementaux, adaptées à la région, à la juridiction et à l’industrie.

Le Pulitzer Center explique comment il a développé différentes méthodologies pour découvrir les délits environnementaux, adaptées à la région, à la juridiction et à l’industrie.Texte intégral (3606 mots)

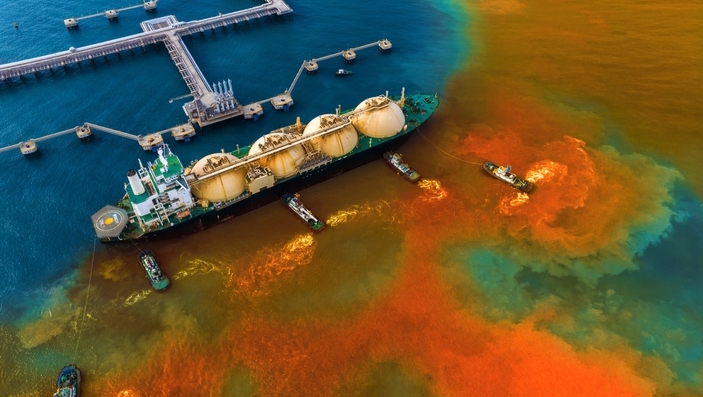

Quand on réalise des reportages sur la dégradation de l’environnement, on se concentre souvent sur les activités économiques qui en sont responsables, comme la pêche illicite pratiquée par des équipages non autorisés, la déforestation de zones protégées, ou des projets d’exploitation pétrolière sans permis.

Avec l’assistance des réseaux pour les reportages du Centre Pulitzer — le Réseau pour les investigations sur la forêt tropicale (Rainforest Investigations Network, RIN) et le Réseau pour les reportages sur les océans (Ocean Reporting Network) — nous voulons révéler non seulement ces malversations mais aussi les structures financières qui les encouragent.

Par exemple, pour un reportage sur l’exploitation illégale des forêts dans des aires protégées, nous aidons les journalistes à déterminer qui est propriétaire du terrain en question, qui coupe et vend le bois, qui l’exporte, qui le transforme en meubles, qui importe ce mobilier, et qui le vend aux consommateurs.

Tous les dégâts environnementaux sont liés à de nombreux flux financiers. Nous avons élaboré différentes méthodologies pour les mettre au jour, en fonction de la région, de la juridiction et du secteur.

Mais en plus de remonter la piste de cet argent, nous voulons aussi comprendre les mécanismes juridiques qui rendent possibles ces délits environnementaux. Quand j’ai réalisé des reportages sur le crime organisé, j’ai appris que si vous faites toute la lumière sur un criminel, il se peut qu’il finisse par être arrêté, mais, souvent, un autre prendra sa place. En revanche, si vous montrez comment le gouvernement et le système juridique permettent aux criminels de prospérer, si vous rendez publique un problème systémique, vos reportages peuvent avoir un impact bien plus conséquent.

Ainsi, quand on réalise des reportages sur l’environnement, l’objectif est de révéler comment les gouvernements et les réglementations ouvrent la voie aux chaînes d’approvisionnement liées à la dégradation de l’environnement.

Dans cette série méthodologique, nous expliquons différentes stratégies d’investigation qui permettent de mettre au jour les trois pistes principales de l’argent (propriété, investissement et chaîne d’approvisionnement), ainsi que les mécanismes qui les sous-tendent. Nous proposons aussi des exemples de recherche créative qui nous ont aidés à surmonter les obstacles.

Exemples d’utilisation de la recherche sur les entreprises

Dans le Bassin du Congo, un membre du réseau Rainforest Investigations Network, Didier Makal, a obtenu la liste de 10 sociétés minières qui ont reçu des permis d’exploitation dans les provinces du Haut Katanga et de la Lualaba, en République démocratique du Congo. Pour commencer, nous avons recherché leurs numéros d’immatriculation, les dates de l’établissement de leur siège social, leurs adresses, ainsi que des renseignements sur leurs gestionnaires et leurs propriétaires.

La date de l’établissement du siège social permet de confirmer la chronologie des activités minières. En cherchant des renseignements sur chaque gestionnaire et chaque propriétaire, nous avons établi des liens entre les différentes sociétés. Nous avons aussi découvert que certains propriétaires possèdent également des sociétés en Europe, et que l’une des sociétés par actions était détenue par la succursale canadienne du géant minier suisse Glencore.

Regin Winther Poulsen, membre du réseau Ocean Reporting Network, a enquêté sur le système européen des quotas de pêche. Il a découvert que ces quotas, qui permettent à une société de pêcher certaines espèces dans une zone spécifique, font l’objet d’échanges, et qu’en conséquence, quelques sociétés possèdent une part importante des quotas. Encore une fois, nous avons utilisé les bases de données du monde des affaires pour identifier les filiales, les propriétaires et les partenaires commerciaux des sociétés. Cela nous a permis de constater l’étendue de leur pouvoir sur ce marché. Par ailleurs, nous avons utilisé des bases de données commerciales pour voir comment ces sociétés se vendent et / ou s’achètent du poisson.

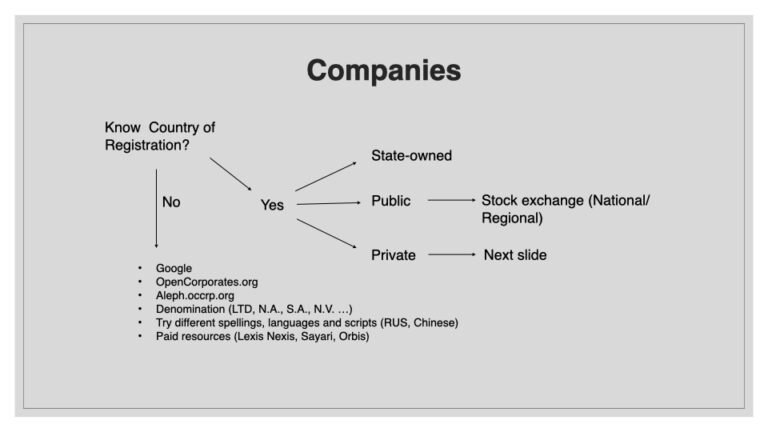

Recherche sur les entreprises

Nous commençons généralement par essayer de savoir qui possède les sociétés, les terrains et autres actifs, par exemple un avion ou un camion, impliqués dans la dégradation de l’environnement. Pour ce qui est des sociétés, il faut distinguer différents types.

- Une société cotée en bourse : les renseignements sur ses actionnaires et ses finances se trouvent sur le site d’une place boursière ou sur un site spécialisé dans les réglementations – la société souhaite informer ses actionnaires sur sa solidité financière. Vous devrez donc faire preuve de méfiance quand vous consulterez ces rapports de gestion, même s’ils ont été vérifiés (par exemple, lors d’un audit).

- Comme son nom l’indique, une société d’Etat est la propriété de l’Etat. Toutefois, souvent, l’Etat n’est pas le seul actionnaire. Il peut être utile de procéder de la même manière que pour une société privée pour déterminer qui sont les autres propriétaires.

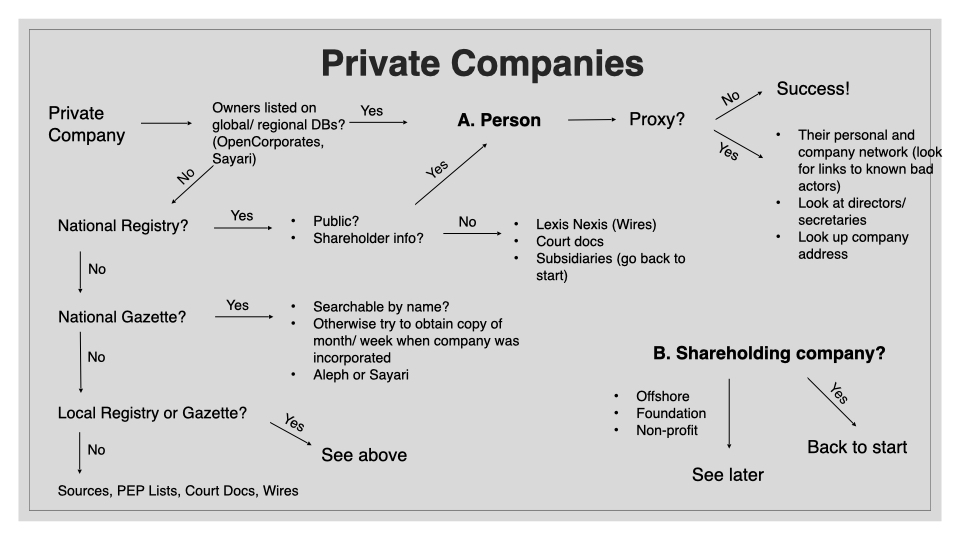

- Une société privée. Sa structure peut prendre différentes formes. En fonction du type de la société et de sa taille, elle devra déclarer différentes informations, ce qui aura une incidence sur la quantité de renseignements que vous pouvez trouver à son sujet, par exemple, l’identité de son propriétaire. Nous vous proposons des informations sur les différents types de sociétés, mais nous utiliserons une méthodologie générale pour découvrir qui en est propriétaire.

Des entrepreneurs créent des sociétés parce qu’ils ne veulent pas être assimilés à une entité financière. Si une entreprise fait faillite, les propriétaires ne veulent pas devoir payer les dettes, par exemple, si elle est débitrice auprès de banques, d’agents immobiliers, de fournisseurs ou d’employés.

C’est à ce stade que l’on parle du concept de responsabilité limitée. Les propriétaires d’une société ne sont redevables que de l’argent qu’ils ont investi dans la société.

Types de sociétés privées :

- Sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL)

Ce sont les sociétés privées les plus répandues. Les propriétaires ont une responsabilité limitée. Le nom des sociétés se termine par SARL en France, par BVBA en Belgique, BV aux Pays-Bas, Limited ou Ltd au Royaume-Uni, GmbH en Allemagne et LLC aux USA.

- Partenariats d’affaires

Les associés se partagent les profits mais sont aussi redevables pour les pertes. Il s’agit souvent de sociétés comptables ou juridiques.

- Partenariats à responsabilité limitée

La responsabilité des associés est plafonnée, comme dans le cas d’une société anonyme. Ce type de société est souvent utilisé pour les fonds spéculatifs et les sociétés d’investissement privé.

- Sociétés en commandite simple (SCS)

Beaucoup de multinationales immatriculent des sociétés en commandite aux Pays-Bas, où elles n’ont pas à payer d’impôts si l’activité économique est exercée par des associés, des filiales souvent, dans un autre pays.

- Sociétés par actions et filiales

Les sociétés par actions sont des sociétés dont la seule raison d’être est de posséder des filiales. Elles sont souvent créées quand un groupe de personnes possèdent plusieurs entreprises. Par exemple, X possède la société par actions A, qui, à son tour, possède les sociétés B et C. Ce type de société peut aussi être utilisé pour éviter de payer des impôts en mettant tous les profits des filiales dans la société par actions, puis en immatriculant cette société dans un pays où le taux d’imposition est faible. Il arrive qu’une chaîne de sociétés par actions soit créée dans différents Etats qui sont très discrets sur l’identité des propriétaires.

- Sociétés offshore

On appelle société offshore toute société immatriculée dans un Etat où elle ne fait pas d’affaires. Souvent, les entrepreneurs ont recours à ce type de structure pour des raisons fiscales. Le Panama, les Bahamas, le Luxembourg, Jersey et les Pays-Bas, entre autres, ont des secteurs économiques entiers consacrés à la création de telles sociétés. Ce qui prête à confusion, c’est que souvent, on appelle aussi sociétés offshore les sociétés qui aident les entrepreneurs à créer leur société offshore.

- Trusts

Cette structure est utilisée pour créer une distinction juridique entre les personnes et leurs biens. Un administrateur, qui n’est pas le propriétaire, détient les biens mais, à terme, c’est le propriétaire qui les détiendra tous. Cette structure peut être utilisée pour éviter de payer des impôts et pour dissimuler des biens, les trusts n’étant pas obligés de publier leurs comptes.

- Fondations et organismes à but non lucratif

Parfois, la société par actions est une fondation ou un organisme à but non lucratif. Dans de nombreux pays, ces structures ne sont pas soumises à l’impôt, mais elles sont tenues de fournir des informations sur leurs finances. Aux Etats-Unis, il est possible d’avoir accès à leurs déclarations en consultant le site de l’IRS (Internal Revenue Service).

Pour analyser les sociétés privées, l’équipe de recherche du Centre Pulitzer utilise les registres des sociétés et les bases de données des sociétés comme Sayari. Il s’agit de l’une des bases de données les plus accessibles quand on veut savoir qui possède quelle société presque n’importe où dans le monde. Sayari effectue des recherches dans les documents et les données de très nombreux pays.

Ce genre de base de données nous facilite le travail quand on essaie de découvrir des réseaux d’affaires internationaux, parce qu’elle indique si le gestionnaire ou le propriétaire d’une société est également impliqué dans une autre société, même dans un autre pays. Par ailleurs, on peut faire une recherche par nom, pour savoir dans quelles sociétés une personne donnée est impliquée, alors que la plupart des registres des sociétés ne vous permettent de faire une recherche qu’à partir du nom de la société. Ce type de base de données est souvent utilisé par les personnes qui travaillent dans la finance et dans la fonction publique et qui effectuent des vérifications sur des sociétés.

Quand vous n’avez pas accès à ce genre de base de données, la première chose à faire est de vérifier l’existence ou la dénomination légale d’une société, et ce en consultant la base de données gratuite OpenCorporates. Elle vous proposera des informations élémentaires comme l’adresse, la date d’immatriculation et la nature de l’activité de la société. En fonction de l’Etat où la société est immatriculée, vous verrez aussi qui la gère et qui en est propriétaire. Vous pouvez aussi rechercher le nom d’une personne en utilisant l’outil de recherche “Officers”, mais il est peu probable que vous trouviez toutes les sociétés dans lesquelles la personne en question est impliquée.

Consultez ensuite les registres de la société. Dans chaque pays, Etat ou province, une société doit se faire immatriculer pour pouvoir exercer une activité économique. Un grand nombre de pays proposent des renseignements en ligne sur les sociétés qui y sont immatriculées (et leurs liens hyper texte apparaissent souvent, entre autres informations disponibles sur OpenCorporates). La quantité d’informations qui vous sera proposée, la manière dont vous pourrez effectuer une recherche et ce qu’il vous en coûtera ? Tout dépend du pays. Autre facteur critique : la taille de la société.

Au Royaume-Uni, par exemple, le registre suit des règles différentes pour les sociétés qui ont :

- un chiffre d’affaire de 12,8 millions de dollars ou moins

- des actifs au bilan de 6,4 millions de dollars ou moins

- 50 employés ou moins

Ces sociétés peuvent ainsi soumettre au registre leurs comptes financiers selon des schémas abrégés et demander à être exemptées d’audit. Elles ne sont pas tenues de soumettre un rapport de gestion.

Dans certains pays, en Belgique et au Royaume-Uni, par exemple, l’accès aux registres du commerce est gratuit, et ils proposent des informations sur les propriétaires, ainsi que les originaux de documents, ce qui est idéal. Vous pouvez utiliser les données enregistrées sur les sites ou examiner les originaux de documents. Parmi les documents importants : l’établissement du siège social, les comptes annuels et l’avis d’opéré. Le contenu des documents varie selon les pays, et les sites de certains registres ne sont pas toujours faciles d’utilisation. Cela vaut cependant la peine de passer un peu de temps à explorer les sites et les documents.

A l’autre extrémité, on trouve des pays qui ne proposent pas de bases de données en ligne. D’autres, comme les Emirats arabes unis, en ont, mais vous permettent seulement de vérifier un nom. La plupart des registres du commerce en ligne sont entre les deux : certains vous permettent de télécharger des documents payants ou de souscrire un abonnement. Les informations proposées varient aussi selon les pays. Si les informations en ligne ne portent pas sur les propriétaires, comme c’est le cas pour l’Etat de New York, par exemple, vous pouvez tenter votre chance en demandant les originaux de l’établissement du siège social, qui mentionnent parfois les fondateurs (ce n’est pas le cas pour l’Etat de New York).

S’il n’y a pas de base de données de registre du commerce, essayez de trouver un Journal Officiel ou une revue spécialisée dans les entreprises. Dans beaucoup de pays, on trouve des publications qui répertorient les immatriculations des sociétés et, parfois, les changements de propriétaires.

Supposons que la juridiction où l’entreprise sur laquelle vous enquêtez est immatriculée, ne dispose pas de registres en ligne. Dans ce cas, vous pouvez toujours essayer de trouver des informations qui ont fuité, et qui sont gratuites, par exemple dans les dossiers Offshore Leaks, du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et Aleph, de l’OCCRP. Les archives juridiques, les communiqués sur les personnes politiquement exposées et les révélations sur les dépêches du Département d’Etat américain, par exemple, peuvent contenir des informations sur les propriétaires d’une société.

Si un pays ne propose pas d’informations publiques sur les sociétés qu’il héberge, on peut en conclure qu’il garantit le secret financier aux sociétés qui y sont immatriculées pour dissimuler l’identité du ou des propriétaires.

Si vous êtes bloqué, il reste des alternatives. Par exemple, utilisez les fonctions de recherche avancées de Google pour rechercher des diaporamas (filetype:ppt) ou des PDF (filetype:pdf) mis en ligne par une société lors d’une conférence ou bien enregistrés sur son site. Vous pouvez aussi utiliser LinkedIn ou d’autres réseaux sociaux pour identifier des personnes qui travaillent dans une entreprise donnée. Cependant, ce genre d’information sera plus difficile à utiliser que des originaux de documents quand il s’agira de faire du fact-checking sur l’immatriculation de la société.

Dans le prochain article de notre série, nous examinerons d’autres techniques de recherche créative pour surmonter les obstacles. Les journalistes de nos réseaux et les membres de notre équipe qui travaillent sur les données et effectuent des recherches nous expliqueront comment savoir qui est le propriétaire d’un terrain, retrouver la trace d’investisseurs financiers, suivre les chaînes d’approvisionnement et analyser les comptes des sociétés.

Jelter Meers est responsable de la recherche au sein de l’Unité d’investigations sur l’environnement du Centre Pulitzer, qui comprend le Réseau pour les investigations sur la forêt tropicale (Rainforest Investigations Network) et le Réseau pour les reportages sur les océans (Ocean Reporting Network). Il a débuté en tant que journaliste d’investigation au Centre du journalisme d’investigation du Midwest, dans l’Illinois, où il a réalisé des reportages dans lesquels il demandait des comptes aux autorités sur le logement, les travailleurs immigrés et les grandes exploitations agricoles.

Jelter Meers est responsable de la recherche au sein de l’Unité d’investigations sur l’environnement du Centre Pulitzer, qui comprend le Réseau pour les investigations sur la forêt tropicale (Rainforest Investigations Network) et le Réseau pour les reportages sur les océans (Ocean Reporting Network). Il a débuté en tant que journaliste d’investigation au Centre du journalisme d’investigation du Midwest, dans l’Illinois, où il a réalisé des reportages dans lesquels il demandait des comptes aux autorités sur le logement, les travailleurs immigrés et les grandes exploitations agricoles.

08.10.2025 à 11:01

Résistance, transformation et solidarité : Le journalisme d’investigation en Asie face à la multiplication des défis

Pınar Dağ et les "regional editors" de GIJN pour la région Asie

L'Asie est un laboratoire unique dans le paysage médiatique mondial. Mais les journalistes d'investigation y sont confrontés à des défis multiples, allant de la censure aux menaces physiques, en passant par la surveillance numérique et les pressions financières.

L'Asie est un laboratoire unique dans le paysage médiatique mondial. Mais les journalistes d'investigation y sont confrontés à des défis multiples, allant de la censure aux menaces physiques, en passant par la surveillance numérique et les pressions financières.Texte intégral (6313 mots)

Le journalisme en Asie a toujours été davantage qu’un simple vecteur de transmission d’informations : il a également été le fondement intellectuel de la lutte contre le colonialisme, l’autoritarisme et les inégalités sociales. Au XIXème et au XXème siècle, du Bengale à Tokyo, de Manille à Istanbul, de nombreux intellectuels ont utilisé les médias comme plateforme de résistance pour diffuser les idéaux du journalisme, de la modernisation, de la conscience publique et de la liberté.

Si le journalisme en Asie est actuellement menacé par l’autoritarisme étatique, la censure et les menaces de désinformation numérique, il est également redéfini par les jeunes générations armées de nouveaux outils et reste un moyen inestimable de demander des comptes au pouvoir. En outre, les rédactions du continent adoptent également l’analyse des données et des informations qui aborde le story telling de manière plus visuelle… attirant ainsi des audiences nouvelle pour un impact plus important.

Avec sa diversité démographique et idéologique, l’Asie constitue un laboratoire unique dans le paysage médiatique mondial. Sur ce vaste continent, le journalisme, en particulier le journalisme d’investigation, va au-delà de son rôle d’information du public ; il est souvent un outil essentiel pour demander des comptes aux régimes autoritaires, dénoncer la corruption et documenter les injustices. Cependant, dans l’exercice de cette fonction, les journalistes sont confrontés à des défis multiples, tels que les menaces physiques, la surveillance numérique et les pressions financières. Selon le Classement mondial de la liberté de la presse 2025 de Reporters sans frontières, une grande majorité des pays asiatiques présentent des défis «très graves» en matière de liberté de la presse — et sept des dix pays les moins bien classés au niveau mondial se trouvent désormais en Asie : la Russie, le Vietnam, le Turkménistan, l’Afghanistan, l’Iran, la Syrie, la Chine et la Corée du Nord. Seuls trois pays, Taïwan, l’Arménie et le Timor-Leste, ont été jugés « satisfaisants » par RSF.

Dans de nombreux pays où la situation de la presse est désastreuse, les médias sont contraints d’opérer sous le contrôle total de l’État ou sont complètement réprimés. Par ailleurs, le climat de liberté de la presse en Asie évolue dans la mauvaise direction, en raison de tendances autoritaires généralisées, de la censure d’Internet et de la pression accrue exercée sur les journalistes.

Mais le tableau n’est pas entièrement sombre, et certains pays ayant une plus longue tradition de journalisme indépendant constituent des points positifs. Yasuomi Sawa, directeur exécutif du Forum des praticiens du journalisme japonais (J-Forum), affirme que le journalisme d’investigation dans le pays « gagne du terrain » et est de plus en plus reconnu dans les prix nationaux pour ses révélations de vérités cachées. Il souligne toutefois qu’il existe encore des défis spécifiques à chaque pays, tels que « la mentalité secrète des responsables gouvernementaux, l’absence de notion de « public » en japonais (comme l’information publique, le débat public ou la divulgation publique), l’orientation omniprésente vers l’anonymat dans la société et les contraintes imposées aux médias qui tentent de publier des informations avec le vrai nom des personnes citées ».

En conséquence, le journalisme d’investigation en Asie ne se contente pas de survivre, mais se taille également une place grâce à de nouveaux outils, à des collaborations et à des stratégies de résilience. Dans des pays comme les Philippines, l’Indonésie et la Thaïlande, les plateformes médiatiques indépendantes continuent de bénéficier du soutien du public. Des institutions telles que Rappler (Philippines) et Tempo (Indonésie) influencent l’opinion publique de la région grâce à des enquêtes approfondies sur la corruption, la destruction de l’environnement et les violations des droits humains. Et le renversement de régimes notoirement répressifs en Syrie et au Bangladesh a donné les premiers signes d’espoir d’une nouvelle ère de journalisme plus ouvert et indépendant.

Afin d’identifier certains des défis les plus critiques auxquels est confronté le journalisme d’investigation dans la région pour ce projet Asia Focus, GIJN a interrogé plus de 40 de ses membres à travers le continent. Bon nombre des réponses faisaient écho à des thèmes similaires : pression autoritaire, restrictions juridiques, censure de l’État et des entreprises, menaces d’intimidation et de violence, et difficultés économiques. Les rédacteurs en chef et les journalistes de toute la région nous ont indiqué que leurs enquêtes couvraient un large éventail de sujets, allant de la corruption rampante et du blanchiment d’argent à la traite des êtres humains et à l’exploitation environnementale, des thèmes d’une importance cruciale que leur public a plus que jamais besoin qu’ils approfondissent.

« À travers Asia Focus, nous rendons hommage au travail incroyable accompli par les membres de la communauté à travers la région, malgré un environnement complexe en matière de liberté de la presse », estime Emilia Díaz-Struck, directrice de GIJN. « Nous lançons cette publication spéciale Asia Focus quelques semaines avant de co-organiser avec Malaysiakini en Asie notre prochaine conférence mondiale sur le journalisme d’investigation, une première fois dans l’histoire de notre organisation. Nous espérons que cet événement sera un espace de solidarité et de partage des connaissances qui contribuera à continuer de renforcer la communauté du journalisme d’investigation dans la région et dans le monde entier.»

En Asie centrale et dans le Caucase

Une nouvelle vague de répression contre la liberté de la presse a déferlé sur le Caucase. Malgré les manifestations massives en Géorgie, les législateurs ont récemment voté une loi controversée sur les « agents étrangers », inspirée du modèle russe, que la société civile et les organisations de médias craignent de voir utilisée pour museler la dissidence et la presse. En Azerbaïdjan, plus d’une douzaine de journalistes ont été arrêtés pour trafic de devises étrangères après avoir reçu des fonds prétendument illégaux, alors qu’il s’agissait en réalité de subventions accordées à des organismes de presse par des bailleurs de fonds internationaux réputés.

« Le journalisme d’investigation ici est aussi synonyme de résilience », explique Fatima Karimova, cofondatrice et rédactrice en chef de Mikroskop Media, membre en exil de GIJN. « Disposant d’un accès limité aux données et aux ressources, les journalistes s’appuient sur leur créativité, des sources alternatives et des collaborations transfrontalières pour dénoncer la corruption, les violations des droits humains et les abus de pouvoir, souvent au péril de leur vie et de leur carrière. »

Les défis auxquels est confronté le journalisme touchent également toute l’Asie centrale. Après la publication d’une enquête sur une possible corruption au sein de l’administration du président kirghize, des journalistes de Temirov Live ont été arrêtés, certains membres de l’équipe ont été emprisonnés et accusés d’avoir « créé un groupe criminel » et « incité à des troubles de masse ». Un tribunal kirghize a également ordonné la fermeture du média d’investigation et membre du GIJN Kloop, et récemment, deux membres de l’équipe de tournage du site ont été condamnés à cinq ans de prison pour des « accusations fallacieuses », selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et Amnesty International.

« Les médias sont fermés ou étranglés financièrement, tandis que de nouvelles lois sont utilisées comme des armes pour faire taire les voix critiques », prévient Anna Kapushenko, rédactrice en chef de Kloop. « Malgré ces pressions, le journalisme d’investigation au Kirghizistan continue de se distinguer par son courage, sa résilience et son engagement pour demander des comptes aux personnes en responsabilité. »

Ruslan Myatiev, rédacteur en chef du site Turkmen.news, autre membre en exil de GIJN, souligne, pour sa part, que l’accès restreint aux données constituait un obstacle supplémentaire au journalisme d’investigation dans la région. « Le journalisme d’investigation en Asie centrale en est actuellement à ses balbutiements », explique Ruslan Myatiev. « Le gouvernement ne publie aucun registre, il est donc extrêmement difficile de mettre au jour la corruption et les actes répréhensibles. Cependant, les gens en ont assez de la corruption, y compris ceux qui occupent des postes élevés. Ils sont notre principale source de données et d’informations, qui deviennent ensuite des articles d’investigation dignes de ce nom. »

En Turquie

Le journalisme d’investigation en Turquie subit de fortes pressions juridiques, politiques et économiques, mais reste actif grâce aux efforts de journalistes indépendants, d’ONG et de fondations. L’un des développements récents les plus importants est l’adoption d’une loi de 2022 sur la désinformation, qui criminalise les « informations fausses ou trompeuses » susceptibles de nuire à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publique. Depuis son adoption, cette loi a été utilisée pour lancer des milliers d’enquêtes et poursuivre des dizaines de journalistes. Des journalistes tels qu’Ahmet Kanbal (Mezopotamya), İsmail Arı (BirGün) et d’autres ont été poursuivis en vertu de cette loi pour avoir rendu compte des élections, des conséquences d’un tremblement de terre ou du fonctionnement des institutions publiques.

Les indices de liberté de la presse reflètent cette érosion : la Turquie occupe une place très basse dans le classement mondial de la liberté de la presse 2025 (159e sur 180 pays). Les organismes de réglementation ont été utilisés pour infliger des amendes, retirer les publicités publiques, bloquer l’accès à certains contenus ou suspendre les licences de diffusion des médias critiques ou alignés sur l’opposition. Les risques physiques, les arrestations, le harcèlement en ligne et hors ligne, ainsi que les menaces judiciaires sont monnaie courante. Les journalistes qui couvrent les manifestations, la corruption et les catastrophes telles que le tremblement de terre de février 2023 sont confrontés à des obstructions, des détentions et d’autres formes de répression. Une récente enquête menée par le Syndicat des journalistes turcs a révélé que 43 % des journalistes interrogés avaient été victimes de censure, les jeunes journalistes et les femmes étant les plus souvent touchés. De même, 25 % d’entre eux déclarent s’autocensurer fréquemment.

En raison de ces tendances, les institutions indépendantes et à but non lucratif sont devenues essentielles pour rendre compte de la responsabilité. Par exemple, la Fondation Uğur Mumcu pour le journalisme d’investigation forme et soutient les compétences et l’éthique des jeunes reporters, même lorsque les médias traditionnels sont soumis à des contraintes. En outre, les journalistes qui ont remporté des prix internationaux démontrent l’importance de ce domaine en Turquie et son impact au niveau international. Les réseaux sociaux et les plateformes numériques permettent au journalisme d’investigation de toucher un public plus large, mais le principal obstacle dans ce domaine reste les graves menaces qui pèsent sur la liberté d’expression et l’indépendance.

En Inde et au Sri Lanka

Au cours de la dernière décennie, le paysage médiatique dans cette région a connu un changement significatif, le contrôle gouvernemental étant désormais plus prononcé que jamais. La majorité des médias grand public en Inde, en particulier, sont largement devenus les vecteurs de la propagande du parti au pouvoir. De nombreuses chaînes d’information télévisées de premier plan appartiennent à des entreprises qui façonnent leur contenu de manière à favoriser les intérêts du gouvernement. Dans ce contexte, le véritable journalisme d’investigation a été relégué à la marge, survivant principalement en dehors du cycle d’information grand public.

Dans le même temps, la liberté de la presse dans cette région n’a cessé de décliner, les journalistes étant victimes de harcèlement judiciaire au titre des lois sur la diffamation, la sédition et la lutte contre le terrorisme. Les menaces physiques et les insultes en ligne sont monnaie courante, et les contraintes économiques sont vives. Le classement de l’Inde dans l’indice mondial de la liberté de la presse a chuté ces dernières années, passant à la 151ème place en 2025, tandis que celui du Sri Lanka se situe désormais à la 139ème place. En conséquence, le journalisme d’investigation est de plus en plus soutenu par des médias financés par des donateurs et basés sur des abonnements, les médias grand public évitant ce type de reportages en raison des pressions exercées par le gouvernement et les annonceurs.

« Les rédactions d’investigation asiatiques sont souvent confrontées à d’énormes difficultés financières, à la répression gouvernementale, à des menaces juridiques, au contrôle des entreprises et aux attaques de désinformation menées par des trolls en ligne », explique Mayank Aggarwal, rédacteur en chef de The Reporters’ Collective. « Malgré ces difficultés, les rédactions d’investigation de la région, y compris de nombreuses organisations locales, sont un exemple brillant de ce que des rédactions indépendantes déterminées peuvent accomplir en trouvant des alliés. Pour surmonter leurs contraintes, elles utilisent des outils numériques, les lois sur la liberté d’information, collaborent avec des experts et les réseaux sociaux pour dénoncer la corruption, demander des comptes et rendre compte de tous les actes répréhensibles que les gouvernements et les entreprises cachent. »

Les plateformes de médias numériques en Inde ont créé des espaces alternatifs pour les sujets qui intéressent véritablement le public. The Reporters’ Collective, qui est membre de GIJN, s’est fait connaître pour ses enquêtes, qui ont mis au jour des problèmes tels que l’opacité des obligations électorales, les irrégularités dans les programmes gouvernementaux et les liens entre les entreprises et les politiciens. The Scroll et The Wire ont enquêté sur des questions telles que la surveillance, les violations environnementales et l’abus de pouvoir de l’État, tandis que le magazine The Caravan a proposé des reportages approfondis sur les violences communautaires, le système judiciaire et la corruption politique. Newslaundry, quant à lui, s’est concentré sur les médias eux-mêmes, enquêtant sur les structures de propriété, la désinformation et l’érosion de l’indépendance éditoriale.

« Des enquêtes puissantse et percutantes continuent d’être menées en Asie. Cela offre également de plus grandes possibilités pour le journalisme collaboratif », estime Dilrukshi Handunnetti, cofondatrice du Centre d’investigation journalistique du Sri Lanka, l’un des deux membres de GIJN dans le pays. Elle cite cette récente enquête du Centre d’investigation journalistique du Sri Lanka établissant un lien entre le changement climatique et une vulnérabilité croissante à la dengue comme exemple du pouvoir du journalisme innovant, combinant recherche universitaire et journalisme d’investigation. Elle souligne que cet article était le premier à établir un lien scientifique direct entre ces deux questions au Sri Lanka. « L’article a été salué par les autorités sanitaires et le public », note Dilrukshi Handunnetti.

Au Pakistan

La liberté de la presse au Pakistan a toujours été remise en question. Et bien que son classement dans l’indice mondial de la liberté de la presse se soit légèrement amélioré ces dernières années, le pays occupe toujours la 158ème place, parmi les pires au monde, et apparaît en rouge vif sur la carte mondiale de la liberté de la presse établie par RSF.

La censure croissante exercée par l’État sur toutes les formes de médias, qu’ils soient numériques, imprimés ou électroniques, y contribue largement. En outre, la consolidation des médias par les grandes entreprises et les modèles de revenus vulnérables à la mainmise de l’État, ces mêmes médias dépendant des publicités gouvernementales, se combinent pour créer un environnement difficile pour la survie du journalisme d’investigation.

Malgré ces restrictions, des médias numériques indépendants existent bel et bien. Le site d’investigation Fact Focus, qui s’appuie sur des données, a publié des enquêtes approfondies dénonçant la corruption au sein des plus hautes sphères du gouvernement. D’autres sites, comme Lok Sujag, membre de GIJN, se concentrent sur l’hyper-local pour rendre compte de l’actualité des petites villes et villages du pays. Des journalistes ont également choisi de devenir indépendants en utilisant les réseaux sociaux, principalement YouTube, pour gagner leur vie et héberger leurs propres chaînes médiatiques, plus personnelles et libres de toute contrainte commerciale.

L’État a tenté de contrer cette dernière tendance en modifiant les lois sur le contenu numérique et la diffamation dans les espaces en ligne, ainsi qu’en se livrant à un harcèlement pur et simple. Par exemple, le cofondateur de Fact Focus ne vit pas au Pakistan, mais sa famille, qui réside toujours dans le pays, a fait l’objet de menaces juridiques, ce que de nombreux militants et journalistes considèrent comme une tentative évidente de l’intimider ou de le réduire au silence. Allant encore plus loin, et illustrant la situation désastreuse dans laquelle se trouve actuellement la presse au Pakistan, le gouvernement a même bloqué le site web de Fact Focus.

Au Moyen Orient

Les journalistes d’investigation dans le monde arabe sont confrontés chaque jour à de graves défis existentiels : attaques ciblées, conflits meurtriers, lois draconiennes et financement limité. Bien qu’il existe quelques points positifs, comme la couverture intrépide des reporters à Gaza et la réapparition d’une certaine liberté de la presse après la chute du régime d’Assad en Syrie, des obstacles majeurs se profilent.

Nulle part ailleurs les menaces qui pèsent sur la presse ne sont plus évidentes qu’en Palestine. On estime que la campagne de bombardements et l’offensive terrestre menées par Israël à Gaza depuis l’incursion du Hamas il y a deux ans ont fait plus de 65.000 victimes civiles à ce jour. Dans le même temps, Israël a interdit à tout journaliste étranger de couvrir ces morts massives, que le dernier rapport de la commission des Nations unies qualifie désormais de « génocide ». En outre, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et la Fédération internationale des journalistes ont recensé plus de 200 morts parmi les professionnels des médias à Gaza depuis le début de la guerre, dont certains auraient été délibérément pris pour cible par l’armée israélienne, selon le CPJ.

Dans d’autres pays du Moyen-Orient, comme la Jordanie, le Qatar et le Liban, une série de lois strictes sur la presse ont entravé le travail d’investigation. Entre 2023 et 2025, des médias indépendants au Liban, tels que Daraj, ont fait l’objet d’une enquête du procureur général pour leur travail.

À l’atmosphère déjà tendue qui règne dans la presse dans la région s’est ajouté cette année un gel brutal et dévastateur du soutien financier de l’USAID, qui a gravement affecté le secteur du développement dans la région, entraînant la suspension ou la réduction de nombreux programmes journalistiques. Rawan Damen, directrice générale d’ARIJ, membre de GIJN, décrit l’impact sur cette organisation : « Le gel des fonds signifie une perte d’environ 20% de notre budget annuel qui était censé soutenir plusieurs projets, notamment une bourse de journalisme environnemental et notre forum annuel. »

Malgré ces difficultés, les journalistes de la région travaillent d’arrache-pied pour que les coupables soient traduits en justice. L’ARIJ et d’autres organisations ont enquêté sur les meurtres de journalistes à Gaza dans le cadre du projet Gaza. En Syrie, une récente collaboration entre des médias internationaux et syriens a montré comment l’ancien régime kidnappait et trafiquait des enfants. En outre, Reuters a publié cette année une série d’articles importants sur le nouveau régime post-Assad, comprenant des détails sur les massacres et la corruption. Et une récente enquête transfrontalière de la BBC a révélé le trafic et l’exploitation de femmes ougandaises dans le golfe Persique.

En Chine, à Hong Kong et à Taïwan

Avec une liberté de la presse régulièrement classée parmi les plus faibles au monde, la Chine emprisonne chaque année depuis 2014 plus de journalistes que tout autre pays. Aujourd’hui, tant l’industrie de l’information traditionnelle chinoise que sa tradition unique de journalisme d’investigation sont au bord de l’extinction, remplacées par le contrôle total du Parti communiste chinois sur le paysage médiatique. Et le « Grand Firewall » chinois continue de se renforcer, favorisant un écosystème numérique fermé où tout le contenu des réseaux sociaux — de la publication et la diffusion aux commentaires des utilisateurs — est strictement censuré sur des plateformes telles que WeChat, Zhihu et Xiaohongshu.

Les médias institutionnels ayant été neutralisés et les médias privés systématiquement fermés, le peu qui reste du journalisme critique chinois existe désormais sous la forme de petits groupes décentralisés. Ces groupes sont généralement non institutionnalisés, hautement spécialisés dans les sujets qu’ils couvrent et dispersés de manière inégale dans le paysage des réseaux sociaux. Bon nombre des responsables de ces sites d’information sont des journalistes professionnels formés pendant la période plus ouverte de 2003 à 2013. Ils abordent désormais des sujets tabous pour les médias d’État, souvent sous le couvert d’ouvrages littéraires de non fiction ou d’histoires personnelles qui explorent les destins et les choix individuels.

Avec la détérioration de la liberté de la presse en Chine, un nombre croissant de journalistes du pays ont choisi ou ont été contraints de s’exiler. Parmi les plus connus figurent les anciens reporters de CCTV Chai Jing et Wang Zhi’an. Tous deux ont rassemblé plus d’un million d’abonnés sur YouTube, ce qui leur confère une influence considérable en dehors du contrôle de l’État. Outre ces personnalités de premier plan, ces dernières années ont également vu l’émergence de plateformes médiatiques anonymes et indépendantes telles que Mang Mang Magazine et WOMEN, fondés par des journalistes cherchant à poursuivre leur travail depuis l’étranger.

La liberté de la presse à Hong Kong s’est rapidement détériorée depuis l’adoption de la loi sur la sécurité nationale en 2020. Les deux plus grands médias pro-démocratie ont été fermés il y a des années, et Radio Television Hong Kong (RTHK) est passée du statut de radiodiffuseur public à celui de porte-parole officiel de l’État. Les médias indépendants en langue chinoise sont désormais une espèce en voie de disparition, mais malgré cela, ces dernières années ont vu l’émergence de nouveaux médias d’investigation, tels que The Collective. En outre, comme un grand nombre de Hongkongais ont émigré à l’étranger, une vague de médias gérés par des exilés a vu le jour, notamment The Chaser News, Flow HK Magazine, Green Bean Media, et Photon Media.

Taiwan, en revanche, jouit d’une liberté de la presse bien plus grande que la Chine continentale ou Hong Kong et obtient la meilleure note globale du continent, se classant au 24ème rang mondial selon RSF. Néanmoins, le pays reste confronté à la propagation de la désinformation et à l’impact de l’évitement de l’actualité, selon Sherry Lee, directrice des opérations et ancienne rédactrice en chef de GIJN The Reporter. « Le défi est différent, mais tout aussi profond », explique Lee. « L’infiltration de la désinformation et l’influence omniprésente de la Chine. Ces forces ont conduit de nombreuses personnes à éviter les actualités et à aborder l’information et le journalisme avec un profond scepticisme, parfois même avec un sentiment de nihilisme. »

Au Bangladesh

Le journalisme d’investigation reste sous pression au Bangladesh, même si le renversement récent du gouvernement répressif de la Ligue Awami a suscité un optimisme prudent et que le classement du pays dans l’indice mondial de la liberté de la presse a bondi de 16 points au cours de l’année écoulée. Les médias restent toutefois méfiants à l’égard du nouveau régime et continuent d’avancer prudemment dans la publication d’enquêtes importantes, dans un contexte de tumulte et d’incertitude politique.

Cette prudence s’explique en partie par le maintien en vigueur de la loi antiterroriste adoptée en 2009. Cette loi a régulièrement été utilisée comme une arme pour attaquer et intimider la presse et a créé un précédent en matière de poursuites et d’emprisonnement de journalistes pour avoir publié des articles embarrassants pour les dirigeants ou exprimé des opinions dissidentes. Une enquête menée par le Daily Star a révélé que 266 journalistes du pays font l’objet de poursuites pénales liées aux manifestations nationales de 2024 qui ont conduit à la destitution du gouvernement et que plus de 20 journalistes sont actuellement emprisonnés. Le célèbre journaliste Manjarul Alam Panna a été arrêté alors qu’il donnait une conférence lors d’un séminaire, sur la base d’accusations liées à la loi antiterroriste.

Alors que les journalistes bangladais continuent de travailler dans ces conditions difficiles, on s’inquiète de la diminution du nombre d’enquêtes journalistiques importantes. De nombreux médias ont délibérément adopté une politique attentiste afin de traverser la période de transition politique que connaît actuellement le pays. Cette approche frustre certains journalistes, car elle limite leur capacité à mener et à publier des enquêtes percutantes alors même qu’ils ont accès à des informations importantes.

En Asie du Sud-Est

Le journalisme d’investigation varie considérablement à travers l’Asie du Sud-Est. Dans des pays comme le Myanmar, le Vietnam, le Laos et le Cambodge, la presse indépendante n’existe pas dans les faits, car ces pays exercent un contrôle total ou de facto sur les médias. D’autres pays, comme la Thaïlande (85ème) et la Malaisie (88ème), ont enregistré des progrès modestes dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF et bénéficient d’exemples de sites d’information très performants en matière de responsabilité, parmi lesquels Malaysiakini, membre du GIJN, qui co-organisera cette année la Conférence mondiale sur le journalisme d’investigation, et Prachatai, basé à Bangkok. D’autres pays, comme Singapour et l’Indonésie, ont connu une détérioration notable de leur climat médiatique au cours de la dernière décennie.

Dans le pays le plus peuplé de la région, l’Indonésie, diverses formes de violence – allant des insultes et intimidations verbales à la violence physique, en passant par la criminalisation et le meurtre – continuent de frapper les journalistes, la plupart des actes étant perpétrés par la police, selon l’Alliance des journalistes indépendants (IJA) du pays. Les cyberattaques telles que le doxxing, le piratage de comptes et les attaques DDoS continuent également de cibler les journalistes et les médias de masse.

Cette situation désastreuse a été exacerbée par l’effondrement du financement durable des médias indépendants à la suite d’un décret signé par le président américain Donald Trump. « À la suite du décret de Trump qui a entraîné la fermeture de l’USAID, plusieurs médias indépendants en Indonésie ont perdu leur soutien pour mener des enquêtes journalistiques de qualité », explique Fransisca Susanti, directrice exécutive de JARING, membre de GIJN, qui propose des services de renforcement des capacités, de production de contenu et d’aide d’urgence aux médias du pays.

« Les médias ne disposent généralement pas d’un budget dédié. La plupart des enquêtes en Indonésie proviennent de sources extérieures, notamment de financements internationaux », explique Bayu Wardhana, secrétaire général de l’IJA. Il met donc en garde contre un déficit de couverture des politiques du pays en matière de ressources naturelles, qui sont souvent « destructrices pour l’environnement et contrôlées par une poignée de personnes ».

Malgré ces défis, Bayu estime que le journalisme d’investigation continue de prospérer grâce à la persévérance de projets tels que IndonesiaLeaks et le Club des journalistes d’investigation (KJI). L’espoir continue également de grandir, selon Sustani, grâce à « la collaboration non seulement entre les médias, mais aussi entre les médias et les ONG afin de rendre le journalisme d’investigation plus percutant ».

Traduit de l’anglais par AW avec l’aide de Deepl

Les « regional editors » de GIJN pour la région Asie ont collaboré à la rédaction de ce rapport. Il s’agit notamment de Pinar Dağ, Olga Simanovych, Deepak Tiwari, Amel Ghani, Majdoleen Hasan, Joey Qi, SK Tanvir Mahmud, and Kholikul Alim.

Nyuk est né en 2000 en Corée du Sud. Il étudie actuellement au département d’éducation artistique appliquée de l’université Hanyang à Séoul, en Corée du Sud, où il travaille également comme illustrateur. Depuis l’exposition à Hidden Place en 2021, il a participé à diverses expositions d’illustrations. Il s’intéresse principalement au dessin à la main, qui représente la valeur de son univers artistique.

- GÉNÉRALISTES

- Alternatives Eco.✝

- L'Autre Quotidien

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie