13.10.2025 à 23:35

Maroc : le soulèvement de la Génération Z 212 : Une interview

Texte intégral (5824 mots)

Depuis la destitution du président du Sri Lanka en 2022 et le soulèvement de 2024 au Bangladesh, une nouvelle vague révolutionnaire a commencé à se propager à travers le monde, prenant de l’ampleur avec le soulèvement en Indonésie en août 2025 et l’insurrection au Népal en septembre. Depuis lors, d’intenses manifestations ont éclaté au Pérou, aux Philippines, à Madagascar, au Maroc et ailleurs. Pour mieux comprendre les diverses formes que prend cette vague d’activité dans différentes parties du monde, nous avons discuté avec deux participantes au mouvement Gen Z 212 au Maroc.

Tout d’abord, à qui nous adressons-nous ? Partagez avec nous tout ce que vous pouvez nous dire en toute sécurité sur qui vous êtes, ce que vous faites et quelle est votre place dans la société marocaine et au sein des mouvements sociaux.

Nous sommes Yousra et Qamar, des militantes féministes basées à Casablanca. Qamar commence également à enseigner à l’université et Yousra travaille comme employée de bureau à Kénitra. Nous sommes toutes deux impliquées dans un réseau féministe et queer qui couvre l’ensemble du pays. Ce réseau sert principalement de base pour la solidarité matérielle et l’entraide collective, de plateforme de politisation, de mobilisation et de défense des droits.

Alors que Qamar était active pendant le soulèvement de 2011, Yousra, elle, était encore un peu trop jeune pour cela. En plus de participer à la plateforme d’organisation et aux manifestations, nous travaillons actuellement pour pouvoir obtenir une aide juridique et médicale pendant l’insurrection en cours.

Avant de répondre au reste des questions, nous tenons à faire quelques mises en garde. Cette insurrection est très récente et quiconque prétend avoir une lecture ou une analyse claire de ce qui est en train de se passer ment et ce, même si nous sommes très proches des événements.

Comment comprenez-vous ce qui se passe actuellement au Maroc ? Pouvez-vous nous donner quelques informations sur le contexte de ce soulèvement ?

Ce qui se passe actuellement est la conséquence naturelle d’une série de décisions politiques catastrophiques prises par un système qui est fondamentalement contre le peuple. Pour replacer les choses dans leur contexte, le Maroc est un pays où les différences et les violences entre classes sociales sont très marquées, où le secteur public (hôpitaux, écoles et autres institutions similaires) est moribond et où la classe moyenne est appauvrie. De plus, la tranche d’âge la plus importante du pays est celle représentée par les jeunes, et plus d’un tiers d’entre nous est au chômage. Lorsque tu trouves un emploi en tant que jeune, il s’agit souvent d’un emploi non déclaré, qui ne te donne pas accès au système social qui est déjà très limité. Pourtant, ce pays, profondément en crise et dépourvu de services publics, est censé accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030.

Comme le dit le chant : « Vous avez construit des stades et oublié les habitant.e.s d’Al-Haouz. »

Camps au Maroc.

Stade au Maroc.

Plusieurs éléments ont déclenché ce mouvement. Tout d’abord, comme cela a été dit à maintes reprises, huit femmes sont décédées à Agadir au cours de césariennes pratiquées dans le même hôpital en l’espace d’un mois seulement. Cela a donné lieu aux premières manifestations contre la Coupe du monde, manifestations réclamant de meilleurs services de santé. Ensuite, il y a eu l’inauguration et la mise en avant d’un nouveau stade de football dernier cri à l’occasion du deuxième anniversaire du tremblement de terre d’Al-Haouz, près de Marrakech, où de nombreuses victimes qui ont perdu leur maison vivent toujours sur place dans des tentes et des camps. C’est dire à quel point celles et ceux au pouvoir s’en moquent. Cela a clairement montré les priorités de l’État et, tandis que la population était choquée par ces décisions politiques, les machines de propagande jacassaient à propos de certains objets culturels qu’elles avaient réussi à classer comme étant marocains à l’UNESCO. Comme si cela nous intéressait ! Nous avons donc inventé un nouveau terme pour désigner ce nationalisme chauvin, fasciste et esthétique qui refuse de voir ce qui se passe dans notre pays : « Zlayji », en référence au zellige auquel ils accordaient tant d’importance.

Enfin, il y a eu la libération temporaire du leader du mouvement Rif Hirak de 2017, Nasser Zefzafi. Il est le leader du mouvement pacifiste Riffi (les Riffis sont les Amazighs de la région nord, nommés d’après les montagnes du Rif) qui réclamait moins d’exclusion et un meilleur accès aux hôpitaux, à l’éducation et à l’emploi. Nasser Zefzafi purge actuellement une peine de 20 ans de prison et refuse de signer les documents lui permettant d’accepter la grâce royale, ce qui lui accorderait la liberté en échange d’« excuses publiques pour avoir incité à un mouvement séparatiste ». Il a été temporairement libéré pour les funérailles de son père et son discours a beaucoup ému les gens. Celles et ceux d’entre nous qui appartiennent à la génération Z étaient très jeunes lorsque le mouvement Rif a éclaté. Lorsque des dizaines de vidéos du mouvement de 2017 ont circulé, nous avons compris qu’ils et elles se battaient pour la même cause que nous et avons décidé de nous inspirer de ce mouvement. Aujourd’hui, nous réclamons à grands cris la libération de Zefzafi et de tou.te.s les manifestant.e.s Riffi de toutes les villes du Maroc.

Le mouvement du Rif au Maroc.

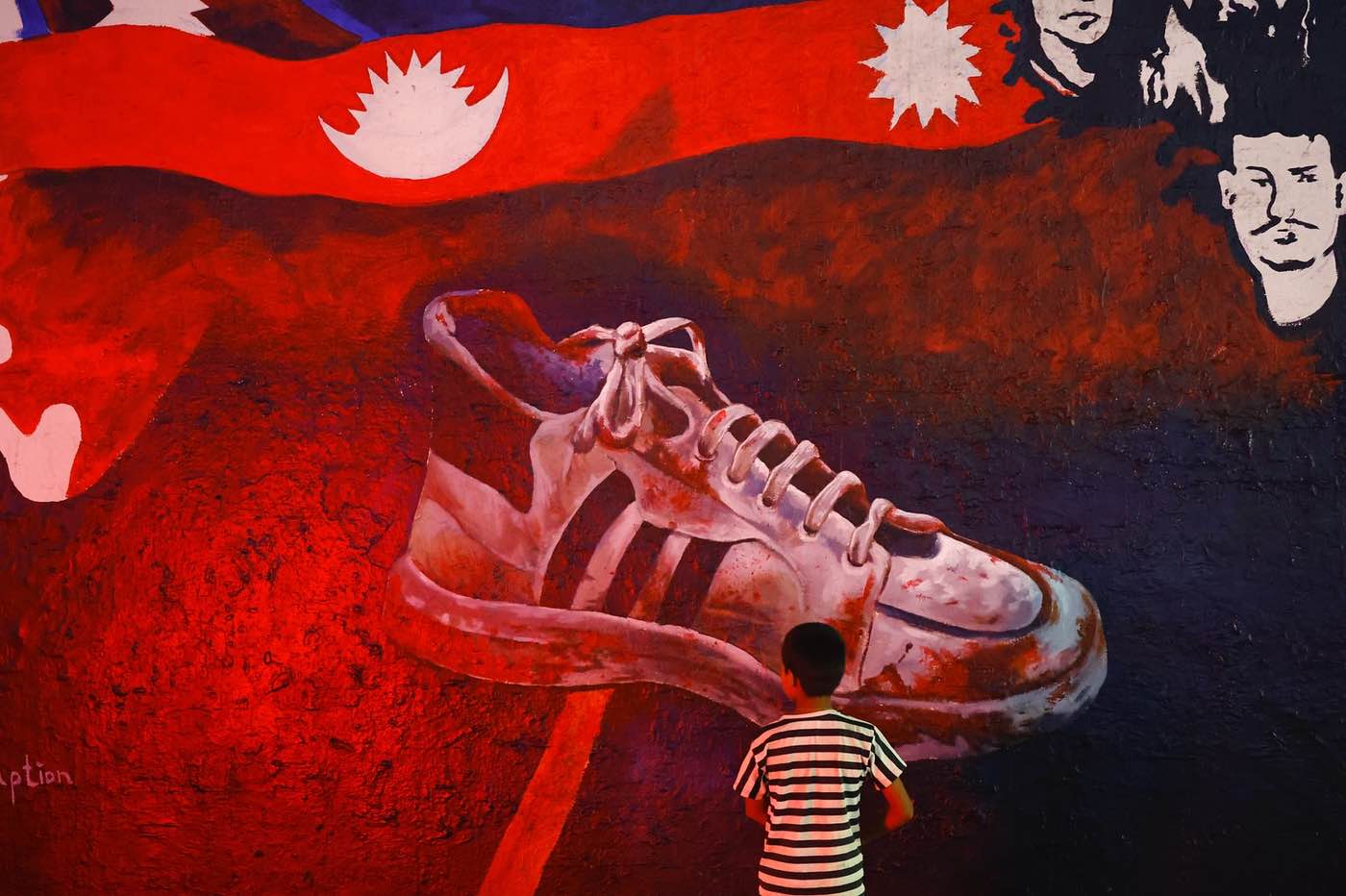

Et alors que tout semblait sombre ici, nos écrans ont commencé à se remplir d’images, de vidéos et d’articles sur la révolution népalaise. On peut affirmer sans risque de se tromper que sans le Népal, la jeunesse marocaine ne se serait pas soulevée comme elle l’a fait. Ainsi, lorsque la première manifestation du corps médical a éclaté à Agadir, les individus ont commencé à s’organiser. C’était deux semaines avant les premières manifestations des 27 et 28 septembre derniers.

Nous avons commencé à nous organiser principalement via Discord, qui était auparavant utilisé en grande majorité pour les jeux vidéo ou pour travailler sur des projets de groupe pour l’école ou l’université. Nous avons également continué à créer des vidéos et du contenu sur d’autres plateformes telles que TikTok et Instagram afin d’inciter les personnes à rejoindre la plateforme d’organisation sur Discord. Celle-ci offrait anonymat et décentralisation. J’ai rejoint le mouvement à ses débuts, lorsque Discord ne comptait que 1 000 membres ; aujourd’hui, il en compte plus de 200 000. Il a été lancé principalement par des jeunes défavorisé.e.s, des étudiant.e.s, des jeunes adultes qui ne trouvent pas d’emploi, etc. afin d’organiser des manifestations simultanées dans toutes les villes du pays. Avant les manifestations, nous avons commencé à discuter ouvertement de la manière de nous organiser (centralisation ou décentralisation, pacifisme ou « violence », création ou non d’une organisation au sens strict du terme) et avons invité des journalistes marocain.e.s spécialisé.e.s dans le domaine de la corruption ainsi que des personnes ayant participé au 20 février (nom donné au soulèvement de 2011 au Maroc).

Quant aux revendications principales, elles ont toujours été claires : de meilleurs hôpitaux et une meilleure éducation, la fin de la corruption et de la Coupe du monde 2030, plus d’emplois, et la chute de notre gouvernement et des élites riches. Il est important de noter que l’actuel Premier ministre est l’un des hommes les plus riches du Maroc. Il est milliardaire (en dollars américains) et est responsable de l’aggravation de la crise de l’eau dans notre pays lorsqu’il a introduit un plan visant à… planter des pastèques et des avocats dans le désert. De nombreuses zones rurales n’ont pas accès à l’eau potable, mais le plan n’a pas été réformé et les lecteurs en France ou en Espagne peuvent manger ces pastèques et ces avocats quand bon leur semble.

Bien que la demande de chute du gouvernement ait toujours été présente, elle est devenue de plus en plus importante à mesure que la répression s’intensifiait. Dès les premiers jours, des dizaines puis des centaines de personnes innocentes et pacifistes ont été placées en détention préventive, y compris des parents avec leurs enfants. Nous avons été frappé.e.s avec une violence et une haine insensées ; certaines femmes ont été contraintes de retirer leur hijab. Le quatrième jour, la police a écrasé des personnes à Oujda, laissant un jeune homme dans un état critique. Le lendemain, à Agadir, des personnes ont été touchées par des balles réelles, y compris des mineurs. Il y a eu trois martyrs et une douzaine de blessés rien qu’à cause des balles. À Marrakech, ils sont venus avec des chars et ont placé près de la moitié des jeunes de la ville en détention provisoire. Certain.e.s ont été libéré.e.s, mais d’autres attendent toujours leur procès, risquant jusqu’à 20 ans de prison. Tout cela est justifié par la machine de propagande de l’État en l’absence d’une presse libre.

Photo de Yassine Toumi.

Quelles sont les différentes forces qui s’affrontent au sein du mouvement et qui s’opposent à celui-ci ?

Les forces au sein du mouvement sont variées. Il s’agit principalement de jeunes privé.e.s de leurs droits, mais aussi de personnes déçues non seulement par tous les partis politiques, mais aussi par toutes les organisations et associations. La mobilisation est principalement menée par des réseaux informels. Comme il s’agit d’un mouvement à grande échelle, ceux-ci sont en concurrence dans tous les domaines, par exemple en matière de conservatisme culturel ou de collaboration avec d’autres organisations ou partis, mais tout est discuté sur Discord. Pour l’instant, le camp le plus conservateur ne l’emporte pas, en raison des tentatives ridicules du gouvernement de détourner l’attention vers la « promotion de l’homosexualité », tentatives qui n’ont pas fonctionné.

Nous nous attendions à recevoir le soutien des ultras (les groupes de supporters de football souvent considérés comme la voix du peuple), mais malheureusement, ils ne se sont pas mobilisés en grand nombre. Quant aux partis politiques, plusieurs partis de gauche et islamistes ont tenté de surfer sur la vague en donnant des tonnes d’interviews et en attirant beaucoup d’attention sur eux pendant les manifestations. Cela a été très mal accueilli par le groupe Genz212, qui y a vu une tentative de détournement du mouvement, d’autant plus qu’après coup, ils en ont fait tonnes au sujet de quelques voitures incendiées et ont très peu parlé des victimes du côté des manifestant.e.s. Les jeunes d’Adl w al ihsan (un groupe salafiste pacifique très actif dans le soutien à la Palestine) ont également commencé à défiler avec nous (notamment à Marrakech et Tanger, par exemple), mais là encore, cela a effrayé beaucoup de personnes, car ils et elles sont en négociation avec l’État pour devenir un parti officiel, et nous avions toujours peur d’être utilisé.e.s. Les récentes manifestations nationales à l’occasion du deuxième anniversaire de l’opération « Al-Aqsa Flood » ont eu lieu avec le peuple et le collectif en tête de cortège ; elles ont été l’occasion de mieux faire comprendre notre mouvement aux autres groupes qui se sont mobilisés.

Les forces de l’ordre répriment les manifestations nationales organisées cette année en solidarité avec la Palestine.

Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le rôle du roi du Maroc dans ces événements. L’une des raisons pouvant expliquer la violence immédiate et aveugle de l’État pourrait être que la transition royale aura lieu prochainement et qu’ils ont l’intention de couronner un prince qui n’a même pas 23 ans. Cette période est extrêmement effrayante et fragile pour le régime.

La devise nationale du Maroc est peut-être « Allah, la patrie, le roi », mais l’importance de ces termes aux yeux de l’État est inversée. Les plus grands tabous au Maroc sont 1) le roi, 2) le pays (c’est-à-dire la question du Sahara occidental) et 3) la religion. La plateforme organisatrice a offert un moyen de parler de toutes ces questions sans être expulsé.e. Le mouvement n’est pas contre la monarchie, mais se permet de critiquer et de ridiculiser le roi et ses pouvoirs, ce qui est inacceptable aux yeux de l’État.

Lorsque notre nombre a explosé et que nous avons été confronté.e.s à la répression policière, ces questions structurelles ont naturellement été reléguées en dehors des principaux groupes de discussion. Après la propagande massive à laquelle nous avons été confronté.e.s pour justifier les actions de la police, les individus se sont empressés de défendre le mouvement et de rappeler au public que nous étions descendu.e.s dans la rue pour revendiquer des droits fondamentaux, et non pour changer le régime. Par peur, notre nombre a diminué et certain.e.s manifestant.e.s ont demandé au roi d’intervenir pour se débarrasser du gouvernement et mettre fin à cette folie. Mais à ce moment-là, les personnes dans la rue ont continué à refuser de chanter des chants en son honneur ou de prier pour sa guérison, comme on nous l’avait demandé.

Vendredi dernier, le 10 octobre, le roi a prononcé un discours, mais il n’a pas limogé le gouvernement ni véritablement reconnu les manifestations. Cela est considéré comme un échec temporaire et nous sommes actuellement en train de nous regrouper pour trouver d’autres moyens de nous faire entendre.

Manifestation en solidarité avec la Palestine. Rabat, Maroc, le 5 octobre 2025. Photo : Issam Chorrib.

Pouvez-vous décrire la situation actuelle concernant l’occupation marocaine du Sahara occidental ?

La majorité des réfugié.e.s sahraoui.e.s vivent à Tindouf, dans le Sahara algérien, où elles et ils sont réparti.e.s dans des camps organisés en fonction de leur ville d’origine. C’est également là que se trouve la base du Front Polisario. Le Front Polisario est le principal acteur politique et militaire de la lutte sahraouie, mais il fait l’objet d’une opposition et de critiques de la part du peuple sahraoui depuis le début des années 2000. Il est important de noter qu’il n’a pas garanti la sécurité ni mis en place un cadre démocratique à Tindouf.

Le cessez-le-feu de 1991 qui avait mis fin à la guerre précédente a été déclaré rompu par le Front Polisario en novembre 2020 à la suite d’une opération militaire marocaine près de la ville de Guerguerat. Ce cessez-le-feu accordait au Maroc le contrôle de 80 % du territoire et 20 % au Polisario. Depuis 2020, le Front Polisario revendique occasionnellement avoir pris pour cible des positions marocaines le long du mur de sable. En réalité, les drones militaires marocains ciblent fréquemment les 20 % restants. Bien qu’ils prétendent viser les combattants du Polisario, ces drones frappent souvent des civils parmi la population qui a été contrainte de fuir vers Tindouf.

En ce qui concerne notre mouvement, l’un des premiers sujets que nous avons abordés était le fait que l’annexion du Sahara ne nous avait rien apporté, si ce n’est davantage de censure et de répression policière. La partie marocaine propose un plan d’autonomie dans le cadre de la Constitution pour le Sahara, mais de quelle loi ou Constitution parlons-nous si la police écrase les militant.e.s avec ses voitures ? Nous avons également discuté de la crainte croissante d’un conflit. S’ils nous frappent aujourd’hui, peuvent-ils vraiment s’attendre à ce que nous « défendions les frontières » si besoin ?

Les manifestations ont lieu au Sahara sous une surveillance policière intense. Cela a été applaudi par le Front Polisario sans aucun contact réel avec le mouvement. Certains médias nous ont également accusés d’être en contact avec eux, ce qui est évidemment faux.

Photo de Yassine Toumi.

Pouvez-vous raconter une anecdote tirée de votre expérience personnelle qui illustre bien l’esprit de ces manifestations ?

Les histoires ne sont pas réjouissantes. Nous manifestons principalement à Casablanca, et sommes allé.e.s une ou deux fois à Rabat ou à Kénitra.

Les premiers jours, nous avons surtout été confronté.e.s à la brutalité policière. J’utilise le mot « police » au sens large ; il inclut toutes les forces répressives présentes dans les rues, telles que la Gendarmerie royale et les Forces de sécurité de l’État. J’ai remarqué qu’elles utilisaient principalement deux techniques : la première consiste à charger pour disperser toute forme d’unité, puis elles s’en prennent à nous et commencent à nous combattre à deux contre un ou à quatre contre un, comme dans les bagarres de rue, mais en pire. Nous avons immédiatement pensé à nos ami.e.s et camarades qui avaient été emmené.e.s. Nous savions qu’il y aurait de la répression, mais pas comme ça. Certain.e.s camarades se sont rendu.e.s devant la Cour de justice pour essayer de voir les détenu.e.s et leur offrir une assistance juridique, mais ils et elles ont également été arrêté.e.s.

Puis, nous avons été choqué.e.s de voir des gens se faire écraser ou tirer dessus, et nous avons commencé à agir pour les aider. Après la mort des trois martyrs, le nombre des forces de police a été réduit, à l’exception des agents en civil. À la place, la police est désormais postée dans les quartiers riches et devant les banques. Les manifestant.e.s ont profité de cette occasion pour développer d’autres moyens d’action, comme le boycott et le piratage informatique.

Nous avons lu des articles sur le « collectif Gen Z 212 » dans la presse. Pourriez-vous nous parler de son histoire ? Quel a été son rôle dans les manifestations ?

Gen Z 212 est à la fois la plateforme et le nom de notre mouvement. C’est aussi le nom du profil Discord. Pour les manifestations, il sert de catalyseur : chaque ville ou village dispose de salons de discussion où nous décidons où les manifestations doivent avoir lieu. Récemment, nous nous sommes également organisé.e.s pour venir en aide aux détenu.e.s et aux blessé.e.s. Nous votons sur presque tout. Et il y a souvent des vérifications d’effectuées au sujet des administrateurs et administratrices.

Photo d’Issam Chorrib.

Dans quelle mesure les participant.e.s au mouvement au Maroc se considèrent-iels comme faisant partie d’un mouvement mondial ? Quelles tactiques, méthodes d’organisation et aspirations les Marocain.e.s ont-iels empruntées aux mouvements d’autres régions du monde ?

Le nom « Génération Z » et les tactiques utilisées (organisation numérique décentralisée, culture des mèmes, appels à l’action décentralisés, occupations et sit-in) placent délibérément le mouvement marocain dans le sillage des soulèvements mondiaux de la jeunesse (Indonésie, Pérou, Népal, Madagascar, etc.). À maintes reprises, nous avons fait référence à la solidarité mondiale et avons appris des tactiques telles que la coordination décentralisée rapide, les communications sécurisées et open source et l’action directe symbolique. Ce qui s’est passé au Népal a permis à de nombreux jeunes Marocain.e.s de prendre conscience de ce qui est possible. À ce jour, nous continuons à réaliser des clips vidéo reliant nos manifestations à celles du Népal. La comparaison mondiale aide à cadrer le récit et à renforcer la solidarité, mais les revendications concrètes du mouvement sont ancrées dans les services sociaux nationaux, la précarité économique et la responsabilité.

Avant ce mouvement (et encore aujourd’hui), nous étions quelque peu réticent.e.s à considérer les « jeunes » comme des acteurs et actrices politiques, car cela efface les différences de classe – c’est probablement la raison pour laquelle ce concept est si populaire parmi les ONG. Mais il n’en reste pas moins vrai que les conditions de vie se sont détériorées à l’échelle mondiale et que la liberté d’information et d’expression offerte par Internet – l’anonymat et les ressources qu’il met à disposition – est peut-être l’arme la plus puissante du siècle. Ce n’est pas comme si cela n’existait pas auparavant, notamment en 2011, mais aujourd’hui, notre relation avec Internet et notre façon de l’utiliser ont changé.

Enfin, en ce qui concerne le contexte marocain – bien que cela fasse écho à des événements survenus dans de nombreux pays après la décolonisation –, les années 1970 et 1980 ont été marquées par de très puissants mouvements de rue et de fortes organisations radicales de gauche, ainsi que par des émeutes dues à la famine. La réponse de l’État sous le règne du précédent roi, Hassan II, a été d’envoyer les personnes dans des fosses communes, des prisons secrètes à grande échelle et des chambres de torture. Cela a laissé la génération précédente dans une peur traumatisante, à tel point que le mot « manifestations » est pire qu’un blasphème contre Allah. Nous sommes la première génération à ne pas avoir vécu sous Hassan II ni pendant la période brutale appelée « les années de plomb ». Il est essentiel de comprendre cela pour commencer à analyser ce que ces manifestations signifient pour le peuple marocain.

Photo de Mosa’ab Elshamy.

Le Maroc a connu des manifestations en 2011 pendant le Printemps arabe. Contrairement à la Tunisie, à l’Égypte et à la Libye, cela n’a pas conduit à la chute du régime. En 2018 et 2019, une nouvelle vague de manifestations a balayé le monde arabe, commençant en Algérie et au Soudan. Comment les manifestations de 2011 et 2019 influencent-elles les événements actuels ? En quoi cette vague semble-t-elle différente ?

Le mouvement Genz212 se considère et se présente comme la continuation du mouvement Rif de 2017, du soulèvement du 20 février 2011, et fait même référence aux manifestations et émeutes sous Hassan II, ainsi qu’aux syndicats et organisations étudiantes tels que Ila al Amam (c’est-à-dire le marxisme-léninisme). L’une des principales raisons est que rien n’a vraiment changé depuis 2011 ; la liberté qui avait été acquise a été supprimée. Soit les participant.e.s ont accepté de travailler pour l’État, soit ils et elles ont fini par être emprisonné.e.s ou exilé.e.s.

Le Printemps arabe marocain a commencé par aborder les questions politiques d’un système répressif, tandis que le mouvement du Rif et notre mouvement ont commencé par formuler des revendications concernant les conditions matérielles ; aujourd’hui, nous essayons de formuler une critique politique des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas avoir d’hôpitaux et d’écoles. Certaines des principales différences résident également dans l’âge des participant.e.s et des catalyseurs du mouvement, qui sont beaucoup plus jeunes dans le mouvement Genz212, sans parler d’un mode d’organisation moins modéré/réglementé.

Ce que nous disons toujours, c’est que, contrairement aux soulèvements précédents et aux générations précédentes, nous ne reculerons pas.

Le Printemps arabe au Maroc.

Au début de l’année, des manifestations de masse ont eu lieu au Maroc en réponse au génocide perpétré à Gaza. Des manifestations ont également eu lieu dans des villages ruraux au début de l’été. Ont-elles contribué à créer la dynamique qui a conduit à ce soulèvement ? Comment influencent-elles la situation ?

Cette année, le Maroc a connu de nombreuses manifestations fragmentées et localisées concernant les conditions de travail, impliquant des agriculteur.rice.s, des enseignant.e.s et des médecins, qui ont été rapidement réprimées et dispersées. Mais celles-ci ont servi de catalyseur, de raison de se mobiliser et de force de mobilisation locale. Quant aux mobilisations de solidarité avec Gaza et aux actions telles que les blocages de ports ou les boycotts au début de l’année 2025, elles ont permis de développer les connaissances organisationnelles, les réseaux de mobilisateur.rice.s et la confiance entre les militant.e.s, les étudiant.e.s et certains syndicats. Par exemple, les dockers ont fait grève pendant quelques jours pendant notre mobilisation. Ces actions ont également normalisé les grands rassemblements, les actions directes et la documentation par le public des grandes manifestations ignorées par les médias officiels, tout en renforçant l’infrastructure d’aide juridique gratuite.

À quoi ressemblerait la victoire ?

À court terme, la victoire serait la chute de notre gouvernement, la mise en cause de la responsabilité de la police criminelle, des forces auxiliaires et de la gendarmerie royale, l’annulation de la Coupe du monde 2030 et l’affectation de son budget aux hôpitaux, aux écoles et aux salaires des travailleurs et travailleuses de ces institutions, et enfin, la rupture des relations de normalisation avec l’État sioniste. Telles sont nos revendications urgentes.

À long terme, car nous savons que ce n’est pas si simple, cela impliquerait de démanteler le système qui a engendré cette situation et contraint plus d’un quart de la population à fuir le pays, même en l’absence d’une guerre active.

Ce serait la fin d’une monarchie qui détient le droit de vie et de mort sur le peuple et le monopole sur des dizaines de secteurs de notre économie, tout en vivant dans les plus beaux palais du monde.

Ce serait l’autodétermination des peuples, à commencer par nos frères et sœurs du Sahara, et la fin de la rivalité manifestement artificielle avec l’Algérie, qui ne sert qu’à contrôler et opprimer deux peuples qui ont toujours été unis.

Ce serait la fin d’un système néocolonialiste raciste qui accorde tout aux étrangers blancs et soumet les peuples d’Afrique de l’Ouest au profilage racial et à la marginalisation. Cela signifierait la fin de la collaboration avec l’Occident et d’autres empires étrangers dans leurs crimes.

Ce serait la fin d’un système de surveillance qui sait tout sur tout le monde et nous fait vivre dans la peur.

Il s’agirait d’établir une responsabilité, une justice et une indemnisation réelles et transparentes concernant les crimes contre l’humanité commis sous ce régime et sous le règne du précédent roi, Hassan II.

Ce serait la fin d’un système économique fondé sur le favoritisme et les affinités entre les élites, dans lequel quelques-un.e.s détiennent d’énormes monopoles sur notre économie tandis que le reste d’entre nous travaille pour elles et eux et les rembourse chaque fois que nous achetons du lait, du sucre ou de l’essence.

Ce serait la fin de ce système que nous appelons « makhzen ». Ce serait un endroit où les gens auraient véritablement dignité et liberté.

Je suppose que ce serait un autre pays, celui que nous méritons.

Que peuvent faire les personnes vivant hors du Maroc pour soutenir les militant.e.s anti-autoritaires dans ce pays ?

Pour toute personne vivant en Europe, il est important de savoir que, historiquement, après chaque mouvement social ou insurrection au Maroc, d’énormes vagues d’exil ont eu lieu, quelle qu’en soit l’issue. L’État ouvre les frontières pour se débarrasser de celles et ceux qu’il considère comme indésirables et les individus fuient principalement vers l’Europe. C’est ce qui s’est passé après le mouvement du Rif en 2017, par exemple. Vous pouvez aider en luttant contre le fascisme là où vous vous trouvez et en vous organisant avec les personnes sans papiers qui arrivent afin qu’elles puissent arriver et s’installer en toute sécurité.

En outre :

BOYCOTTER LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2025 BOYCOTTER LA COUPE DU MONDE 2030

Ces événements sont entachés du sang de nos camarades.

BOYCOTTER LE TOURISME AU MAROC

Et donnez plus de poids aux voix des manifestant.e.s ici et de nos allié.e.s de la diaspora qui ont plus de liberté pour s’exprimer.

Merci ! ✊

Photo de Mosa’ab Elshamy.

Pour conclure, pouvez-vous recommander des sources permettant aux individus d’en savoir plus sur ce mouvement ?

Vous pouvez consulter le Discord Gen Z 212 ici.

Vous pouvez également consulter la chaîne YouTube de notre Discord pour écouter certaines de nos discussions précédentes et analyses de nos actions, ainsi que des conversations avec des journalistes indépendant.e.s sur la corruption, les révoltes passées dans notre pays et (le plus souvent) les séjours en prison ou en exil. Pour commencer, je vous recommande d’écouter nos discussions sans invité.e.s, et pour celles avec invité.e.s, commencez par visionner celle avec Aboubakr AlJamai.

Ici, vous pouvez écouter l’un des rares podcasts indépendants consacrés à l’activisme marocain, aux révoltes passées, à la politique autonome et populaire, etc., qui ne se contente pas de répéter la propagande du régime.

« Moroccan Youth » était un groupe Telegram qui souhaitait lancer un mouvement quelques semaines avant Gen Z 212, mais nous risquions la prison et n’avons pas donné suite. Beaucoup de ces jeunes ont rapidement rejoint le mouvement. Iels ont été un peu trop strict.e.s sur la question du pacifisme à mon goût ; idéologies mises à part, les émeutes peuvent légitimement être considérées comme de la légitime défense, tant dans le mouvement actuel que dans l’histoire des révoltes marocaines. Mais iels ont fait un excellent travail pour couvrir le mouvement avec quelques publications en anglais.

Cette page traite principalement des questions liées à l’eau et constitue l’une des meilleures sources d’information sur le sujet. Récemment, elle a également publié des articles sur le mouvement et les fondements socio-économiques de nos revendications. Très instructive, elle est disponible en arabe et en anglais. Vous trouverez une autre source d’information sur le même sujet ici.

Cette page a publié la vidéo et les photos de la fusillade policière qui a coûté la vie à trois jeunes Marocains innocents. Elle traite généralement de la question des Marocain.e.s et autres personnes qui fuient le pays.

Enfin, nous vous recommandons ce documentaire sur un chanteur sahraoui révolutionnaire.

29.09.2025 à 23:33

Dans le sillage de la révolution, un nouveau Népal émerge : En luttant contre la corruption, la « génération Z » développe une conscience politique

Texte intégral (4165 mots)

Exacerbée par les violences policières, une vague de protestations au Népal s’est transformée en une insurrection spontanée qui a culminé le 9 septembre 2025 avec le renversement du gouvernement. Pour faire suite à notre entretien avec Black Book Distro de Katmandou, nous avons cherché à mieux comprendre le contexte qui a conduit à la révolution et les formes qu’elle a prises auprès d’une journaliste népalaise actuellement basée au Portugal, Ira Regmi.

Le 8 septembre 2025, le Népal a connu une révolution lorsque des milliers de jeunes, principalement issus de la génération Z, sont descendu·es dans la rue pour manifester. Cette action collective a été réprimée brutalement par l’État, entraînant un massacre de manifestant·es et d’étudiant·es vêtu·es de leur uniforme scolaire et issu·es de la classe ouvrière. Le bilan actuel s’élève à 74 morts, dont trois policiers et environ 10 personnes incarcérées.

La cause plus large du mouvement trouvait ses racines dans l’opposition à la corruption ; elle peut être comprise comme l’aboutissement des mouvements « Enough is Enough » (Ça suffit / Trop c’est trop) menés par les jeunes en 2019. Le catalyseur immédiat de cette action est apparu quand des militant·es de la génération Z ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux dénonçant la consommation somptuaire des enfants des élites politiques, arguant que ce mode de vie était subventionné par les fonds publics. Le hashtag #Nepobaby a rapidement gagnée en popularité sur les plateformes numériques et la censure qui s’en est suivie de la part du gouvernement, en bloquant notamment 26 plateformes de réseaux sociaux, a provoqué des manifestations généralisées. Seules cinq plateformes autorisées sont restées accessibles : Viber, TikTok, Nimbuzz, WeTalk et Popo Live. Les créateurs et créatrices de contenu ont signalé que TikTok et d’autres plateformes supprimaient activement toutes critiques anti-gouvernementales. Cette répression a intensifié la prise de conscience, poussant les organisatrices et organisateurs à exploiter d’autres canaux de communication et à contourner la censure étatique en utilisant des VPN, accélérant ainsi la mobilisation au-delà de la capacité du régime à la réprimer.

Dans un acte solennel qui a marqué le début de la justice révolutionnaire, le gouvernement provisoire nouvellement formé, dirigé par le Premier ministre Sushila Karki, a officiellement déclaré que les manifestant·es tombé·es pendant les manifestations étaient à présent des martyrs de cette lutte. L’État a rendu hommage aux défunt·es lors d’une cérémonie officielle et nationale de crémation et a proclamé le 17 septembre comme étant une journée de deuil national. Leur sang a sanctionné la naissance d’un nouveau Népal, et leur mémoire inspirera à jamais les transformations révolutionnaires à travers le monde. Cependant, le peuple a clairement fait savoir que les commémorations à elles seules ne suffisaient pas et que la responsabilité de l’État dans les violences perpétrées restait non négociable.

Le mouvement de la génération Z au Népal représente d’une part une rupture fondamentale avec l’accord politique post-2006 qui gouvernait le pays depuis l’abolition officielle de la monarchie et d’autre part, incarne une opposition majeure face aux fondements structurels de la corruption institutionnelle au Népal.

Cet article examine les conditions matérielles qui ont conduit à cette mobilisation massive et s’interroge sur les questions constitutionnelles, politiques et sociales qu’elle a soulevées. Des explications détaillées sur le déroulement exact des événements sont également disponibles dans les récits de journalistes indépendant·es et de créatrices et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux.

Photo de Sulav Shrestha

Violence d’État, réponse révolutionnaire et le capital pris pour cible

Comme toujours, la violence est venue de l’État. Le gouvernement a exacerbé les manifestations pacifiques par une répression brutale, tirant sans discernement sur la foule, tirant à balles réelles directement dans la tête ou la poitrine de jeunes vêtu·es de leur uniforme scolaire. Cette brutalité, qui a causé le plus grand nombre de morts en une seule journée de manifestation au Népal, n’était pas un cas isolé. Elle représentait la violence systématique par laquelle l’État népalais a maintenu son pouvoir ces dernières années, réprimant régulièrement toute forme de dissidence par la force létale.

Le lendemain, la colère accumulée par la population s’est manifestée sous la forme d’actions directes contre les symboles et les infrastructures du pouvoir et du capital. Les manifestant·es ont pris pour cible les institutions publiques, notamment le Parlement, les bâtiments administratifs du gouvernement, la Banque centrale et la Cour suprême. Les domiciles et entreprises des élites politiques et économiques ont également été visés de manière ciblée. La vallée de Katmandou s’est revêtue d’une épaisse fumée noire lorsque les manifestant·es ont donné libre cours à leur rage révolutionnaire, incarnant le slogan « brûlons tout » et transformant ainsi l’horizon de la capitale en une véritable carte postale aux allures de défi.

Parmi les entreprises visées, le groupe Choudhary, NCELL et la chaîne de supermarchés Bhatbhateni ont subi des dommages importants, avec notamment 12 des 24 magasins Bhatbhateni qui ont été entièrement détruits. Les magnats des affaires ont rapidement publié des déclarations soulignant leur résilience, mais il est à noter qu’ils n’ont fait preuve d’aucune introspection significative quant aux raisons pour lesquelles ils ont été spécifiquement pris pour cible par la colère populaire.

Le ciblage généralisé de la classe millionnaire népalaise, associé aux objections libérales contre la destruction de biens, montre l’importance d’une analyse anticapitaliste radicale dans le cadre de ce soulèvement historique. Les industriels pris pour cible par les masses d’individus sont clairement identifiés et exposés comme étant les ennemis de classe de la jeunesse révolutionnaire, car leur richesse repose sur l’exploitation et la corruption. La dynastie des Choudhary est accusée d’avoir dissimulé des actifs dans des paradis fiscaux au Panama, d’avoir orchestré des fraudes à l’assurance et d’avoir illégalement saisi des usines appartenant à l’État. De même, Min Bahadur Gurung, propriétaire de l’empire Bhatbhateni, a participé au vol de terres publiques et s’est rendu coupable d’une fraude à la TVA d’un montant total avoisinant les 1 milliard de roupies népalaises. NCELL a été impliqué dans le plus grand scandale de fraude fiscale et de blanchiment d’argent du pays. L’imbrication entre le capital privé et l’appareil politique corrompu du Népal, où la richesse achète la politique et la protection, exige un examen critique implacable, tout comme l’immoralité fondamentale d’une telle accumulation obscène de richesses.

Si des provocateurs contre-révolutionnaires ont sans aucun doute participé à ces événements et méritent une analyse et une enquête rigoureuses, une grande partie des destructions de biens publics et privés résultait d’une véritable indignation populaire. Les demandes urgentes d’apaisement après la démission du Premier ministre étaient critiques, d’autant plus que des preuves concluantes confirment désormais que des factions violentes pro-monarchistes et du parti traditionaliste ont délibérément provoqué la plupart des troubles pendant la seconde moitié de la journée du 9 septembre.

Cependant, nous avons également été témoins d’une inquiétude bourgeoise indéniable face aux dégâts matériels, ce qui témoigne du caractère classiste de ces critiques. La tendance libérale à assimiler la destruction de la propriété capitaliste à des violences contre les personnes constitue une profonde méconnaissance de la pratique révolutionnaire et masque le véritable nature des violences commises contre le peuple népalais.

Photo de Sulav Shrestha

Le spectre de la corruption

Comme l’écrit le journaliste indépendant Pranay Rana dans son bulletin d’information Kalam Weekly, « la campagne reflétait une frustration plus généralisée à l’égard du statu quo » et trouvait son origine dans la nature systémique de la corruption publique au Népal. Parmi les principaux exemples de scandales de corruption, on peut citer l’enregistrement frauduleux de citoyen·nes népalais·es en tant que réfugié·es bhoutanais pour leur réinstallation dans un pays tiers, les irrégularités dans l’attribution de contrats pour la construction de l’aéroport international de Pokhara, le transfert systématique de terres publiques à des entités privées et le scandale de la distribution d’électricité, dans le cadre duquel les autorités ont fourni une alimentation électrique ininterrompue à des intérêts commerciaux tout en soumettant le population à des coupures de courant pouvant aller jusqu’à 18 heures par jour.

Mais la question de la corruption ne se limitait pas seulement aux scandales impliquant des personnalités politiques de premier plan. La corruption imprègne la société civile à travers la normalisation des pots-de-vin dans tous les milieux professionnels et la distribution systématique des nominations institutionnelles, allant des postes ministériels aux postes au sein des rectorats d’université, sur la base de réseaux de favoritisme plutôt que du mérite. Ces conditions ont entraîné une profonde aliénation parmi les individus. Dans les sphères professionnelles, industrielles et bureaucratiques du Népal, la corruption érode la société comme la rouille ronge le métal.

L’ancienne administration dirigée par KP Oli a encore accéléré cette aliénation en affichant des tendances de plus en plus autoritaires, masquées par une rhétorique hypernationaliste. Pendant ce temps, les soi-disant partis d’opposition se sont entendus avec les partis au pouvoir pour mettre en place un système de gouvernance à présidence tournante, un arrangement cynique dans lequel ils ont convenu de se partager à tour de rôle le pouvoir exécutif du pays, vidant ainsi de son sens toute prétention à la démocratie.

Photo de Sulav Shrestha

La pratique révolutionnaire face à la crise constitutionnelle

La tension entre le constitutionnalisme bourgeois et la nécessité révolutionnaire est apparue comme la contradiction centrale de cette lutte. Une génération d’activistes, principalement composées d’adolescent·es et de jeunes adultes d’une vingtaine d’années, a été confrontée à de profondes questions constitutionnelles en l’espace de quelques jours, tandis que les juristes établis ont largement rejeté les impératifs révolutionnaires comme étant fondamentalement inconstitutionnels.

La Constitution népalaise, elle-même issue d’un mouvement de masse, bien que mené par des partis politiques, représente la cristallisation d’un compromis politique qui a établi un ordre démocratique formel. Cependant, ce cadre constitutionnel trahit l’imagination limitée de ses architectes, qui étaient pour la plupart des membres des partis politiques traditionnels ainsi qu’une élite intellectuelle qui n’avait peut-être jamais envisagé (ou avait bien imaginé et voulu éviter à tout prix) un scénario dans lequel la légitimité populaire pourrait se détourner de leur pouvoir. Par conséquent, le document ne prévoit pas de modalités pour la mise en place de gouvernements par intérim lorsque les conditions politiques l’exigent. Cette absence structurelle révèle que la fonction première de la Constitution était de réguler la concurrence entre les élites plutôt que de faciliter une véritable souveraineté populaire.

L’une des causes fondamentales de cette révolution a été l’érosion totale de la confiance dans les pouvoirs exécutif et législatif. Or, toute voie strictement constitutionnelle, telle que définie par les élites juridiques, impliquerait nécessairement le pouvoir législatif, c’est-à-dire l’institution même dont la dissolution était l’une des principales revendications révolutionnaires. Telle qu’elle est rédigée, la Constitution donne la priorité aux tentatives de formation d’un gouvernement au sein du Parlement existant, en combinant certaines des étapes suivantes : 1) Plus de 50% des parlementaires soutiennent la dissolution, 2) Soit une session parlementaire formelle, soit l’exécutif recommande la dissolution au président. La réalité empirique a toutefois rendu ces voies impossibles. Le pouvoir exécutif et la plupart des 275 membres du Parlement étaient impliqués dans des formes d’exploitation et de corruption systématique, liés par leur loyauté de classe à l’establishement politique parasitaire que les individus avaient renversé à juste titre.

En conséquence, le mouvement a avancé une interprétation de la légitimité constitutionnelle qui remettait en cause le monopole de la classe dirigeante sur sa signification, donnant aux individus les pouvoir de mettre en place un gouvernement intérimaire tout en dissolvant le Parlement. De jeunes juristes ont correctement identifié plusieurs voies d’interprétation permettant de mettre en place un gouvernement intérimaire sans abandonner complétement la Constitution. Ils et elles ont rappelé aux individus et aux avocat·es chevronné·es que la Constitution existe pour servir le peuple et non l’enfermer dans un système corrompu.

Le travail opportun d’éducation publique et de sensibilisation mené par l’avocat Ojjaswi Bhattarai, en collaboration avec un groupe d’autres jeunes universitaires et d’influenceuses et influenceurs sur Internet, a permis au mouvement de maintenir la continuité constitutionnelle. Ils et elles ont défendu ces interprétations en invoquant une doctrine qui permet de rendre temporairement inopérantes (ou « éclipsées ») certaines parties spécifiques d’une constitution lorsque des circonstances extraordinaires rendent leur application normale impossible. Ils et elles ont également fait valoir que, puisque la révolution reflétait sans ambiguïté la volonté collective des individus, cette volonté pouvait prévaloir sur d’autres impératifs juridiques formels. Il ne fait aucun doute que le mouvement a clairement démontré le mandat populaire en faveur de la formation d’un gouvernement intérimaire et de la dissolution du Parlement, fondant ainsi sa réinterprétation constitutionnelle sur une véritable légitimité démocratique.

Des écolier·ères passent devant les restes calcinés d’un bus à Katmandou le 15 septembre 2025, jour de la réouverture des écoles. Photo de Narendra Shrestha.

Expérimentations démocratiques et la lutte pour le contrôle du discours

Ces discussions juridiques et stratégiques se sont principalement déroulées dans des espaces numériques, donnant lieu à des formes sans précédent de pratique démocratique. Plus de 120 000 jeunes népalais se sont mobilisés via Discord pour désigner collectivement le candidat au poste de Premier ministre par intérim – une expérience radicale de démocratie directe dans laquelle les individus ont créé de nouvelles formes d’organisation au-delà des contraintes des structures politiques bourgeoises. Après la nomination de Sushila Karki, des collectifs de jeunes ont organisé des réunions publiques afin de tracer la voie à suivre.

À l’heure actuelle, plusieurs groupes s’unissent pour formuler un programme révolutionnaire officiel assorti de revendications concrètes et des moyens nécessaires pour mettre en place de nouvelles institutions responsables qui servent véritablement les intérêts des individus. Il existe également des groupes anarchistes qui s’efforcent de renforcer la solidarité au sein de la gauche népalaise et s’engagent à s’organiser en dehors des normes hiérarchiques traditionnelles.

Cette expérimentation démocratique via les plateformes numériques a posé des défis, même pour les révolutionnaires, notamment concernant la surveillance étatique, la répression numérique, l’infiltration et la tendance de ces plateformes à devenir des machines de propagande qui détournent la volonté exprimée par le peuple. Cet exercice a constitué une rupture si fondamentale avec les normes démocratiques libérales que les participant·es ont naturellement connu une certaine désorientation au départ.

De plus, comme le soulignent les rédacteurs et rédactrices de la newsletter Cold Takes by Boju Bajai, les médias traditionnels ont eu beaucoup de mal à interpréter ces événements, car de nombreux journalistes chevronné·es ne connaissaient même pas les bases de plateformes numériques telles que Discord. Alors que Kantipur TV continuait à diffuser ses programmes malgré l’incendie de son siège social, les conglomérats médiatiques ont également révélé leur caractère de classe en continuant à couvrir des formations politiques obsolètes, sans comprendre que les conditions matérielles du discours avaient fondamentalement changé du jour au lendemain.

Un contraste est apparu entre la conscience révolutionnaire qui se développait chez les jeunes sur Discord et Instagram et les tendances réformistes qui prévalaient sur des plateformes telles que Facebook et Twitter. La bourgeoisie et les générations plus âgées, qui avaient monopolisé le discours politique pendant des décennies, ont été déconcertées par cette transformation, incapables de comprendre que leur hégémonie sur l’expression politique avait été définitivement brisée.

Dans le même temps, si cette révolution numérique a amplifié les voix des jeunes, auparavant marginalisées, elle a également été source d’exclusion, laissant de côté les générations plus âgées et celles qui n’ont pas accès à la technologie.

Un garçon regarde une fresque murale réalisée par les artistes Riddhi Sagar et Somic Shrestha, représentant la chaussure blanche de Prakash Bohara, 28 ans, abattu lors des manifestations au Népal. Photo de Skanda Gautam et Sahana Vajracharya.

L’inclusion radicale signifie classe, caste et genre

Si ce mouvement révolutionnaire a représenté une rupture significative dans l’ordre politique, des éducatrices et éducateurs et autres militant·es tels qu’Ujjwala Maharjan, Anjali Shah et Tasha Lhozam ont souligné qu’il restait incomplet tant qu’il ne s’attaquait pas aux contradictions fondamentales liées à la caste, à la classe sociale et au genre qui structurent la société népalaise.

Critiquer la corruption sans remettre en question l’immoralité inhérente à l’accumulation du capital revient à confondre les symptômes avec la maladie. La classe politique actuellement critiquée pour son népotisme et sa corruption a inévitablement tenté de blanchir sa fortune obscène en la présentant comme légitimement acquise, avec l’aide de l’économie orthodoxe bourgeoise. Cette manœuvre contre-révolutionnaire ne peut réussir que si le mouvement révolutionnaire ne parvient pas à affronter la vérité dérangeante selon laquelle de nombreuses aspirations au sein de ses propres rangs restent contaminées par les fantasmes capitalistes d’avancement individuel dans les structures existantes. Sans une critique du capitalisme lui-même, ce moment révolutionnaire risque de sombrer dans un simple réformisme.

Une conscience véritablement révolutionnaire doit synthétiser l’anticapitalisme et l’opposition militante aux hiérarchies de castes et à l’asservissement patriarcal, tout en défendant une perspective abolitionniste. Nous ne devons jamais oublier que parmi les défunts figuraient des jeunes incarcérés dont la mort aux mains des forces de l’État alors qu’ils tentaient d’échapper à des conditions de détention brutales constitue un meurtre de classe. Le concept même de centres de détention pour mineurs représente l’individualisation des problèmes sociaux. Le crime lui-même doit être compris non pas comme un échec moral individuel, mais comme le résultat prévisible des conditions matérielles créées par les relations sociales. La volonté de réhabiliter les institutions de violence étatique – illustrée par celles et ceux qui se sont empressé·es de restaurer les infrastructures policières – révèle une contamination idéologique persistante issue de la politique de respectabilité. L’humanisme révolutionnaire exige l’abolition, et non la réforme, de ces institutions carcérales.

Enfin, la prolifération spontanée de drapeaux trans et queer sur le serveur Discord a révélé le caractère progressiste latent du mouvement. Ce mouvement, bien qu’il présente un front uni, contient en son sein des expériences matérielles diverses : peuples autochtones, communautés opprimées par le système des castes et minorités sexuelles dont les formes spécifiques d’exploitation doivent être articulées dans un programme révolutionnaire cohérent. Les éléments historiquement privilégiés du mouvement – les jeunes cisgenres, hétérosexuels, masculins et issus des castes supérieures – doivent s’engager dans une autocritique implacable concernant leurs privilèges accumulés. Ce n’est que grâce à ce processus qu’une avant-garde anticapitaliste intersectionnelle pourra émerger de ce moment historique de radicalisation massive.

Les prochaines élections exigent que le peuple népalais se rallie derrière un parti non traditionnel qui défend véritablement la vision révolutionnaire de la génération Z et s’oppose directement à l’appareil politique en place. Ce n’est qu’en obtenant la majorité parlementaire que les jeunes pourront se libérer d’un paysage politique corrompu. Si cette majorité n’est pas atteinte, le Népal risque de rester sous la domination de la même classe dirigeante pendant encore plusieurs décennies.

24.09.2025 à 00:08

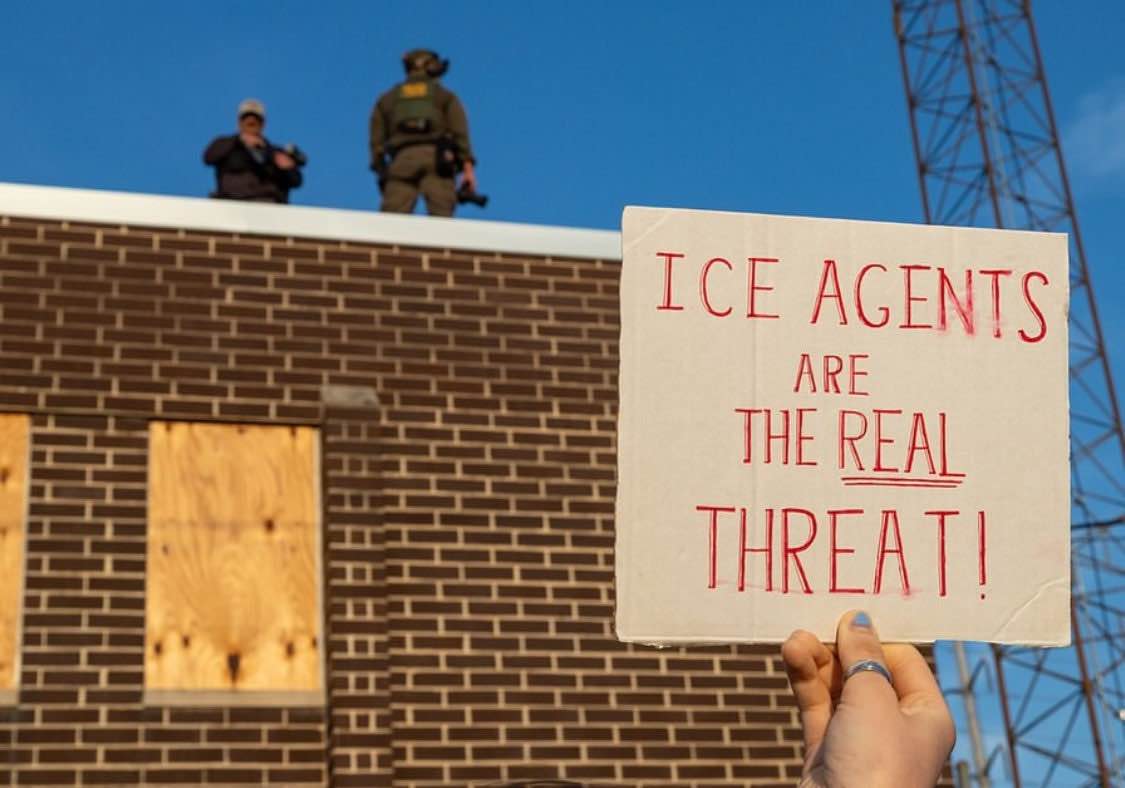

ICE hors de l’Illinois, ICE hors de nos vies : Un compte-rendu sur les blocages au centre de détention de Broadview

Texte intégral (4977 mots)

Après des efforts désordonnés pour réprimer les immigrants à Los Angeles, l’administration Trump a annoncé que Chicago serait la prochaine cible des attaques concentrées de l’agence américaine de contrôle de l’immigration et des douanes (ICE). Cette opération dite « blitz » se heurte déjà à une résistance. En juin 2025, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Chicago en solidarité avec la résistance en cours à Los Angeles ; dans le même temps, des manifestant·es de Seattle à Chicago ont tenté de bloquer les agents de l’ICE lorsqu’ils se sont présentés pour kidnapper des personnes lors d’audiences au tribunal. Aujourd’hui, les habitant·es de la région de Chicago cherchent à mener des actions stratégiques aux différents points névralgiques des opérations de l’ICE. Dans ce compte-rendu, les participant·es aux blocages visant un centre de détention de l’ICE près de Chicago racontent leurs expériences et partagent leurs premières conclusions.

Aux premières heures du 19 septembre, des personnes se sont rassemblées devant le centre de détention de l’ICE de Broadview, dans l’État de l’Illinois, une banlieue située à l’ouest de Chicago. Nous nous sommes réuni·es bien avant les mobilisations annoncées publiquement pour 7h du matin et plus tard dans la soirée, dans l’espoir d’intercepter les agents fédéraux en train de transporter dans leurs véhicules des personnes arrêtées et enlevées dans tout le Midwest.

Le centre de détention de Broadview contient environ 150 prisonnier·ères constamment ; il sert de plaque tournante pour les activités de l’ICE dans toute la région du Midwest. Les centres de détention de l’ICE de plus grande capacité sont illégaux dans l’Illinois, ce qui fait de cet endroit un goulet d’étranglement logistique pour le transport des prisonnier·ères. Les ressources fédérales allouées à ce centre ayant explosé pour satisfaire le désire de violence xénophobe des politicien·nes d’extrême droite, Broadview est devenu rapidement une infrastructure de plus en plus importante et essentielle dans la région.

Lorsque les manifestations ont commencé à Broadview, les petits groupes d’individus avaient initialement tendance à se livrer à des actes spectaculaires et auto-sacrificiels, consistant généralement à s’asseoir devant les fourgons de l’ICE qui quittaient le centre de détention, pour être ensuite évacués de force par la police de Broadview. À mesure que les reportages et images de chaque action se diffusaient et que la confiance dans l’efficacité de la résistance non-violente s’estompait, les mobilisations ont changé de forme : l’objectif principal de l’action est passé du sacrifice à la résistance. L’ICE a commencé à brutaliser et arrêter les manifestant·es à sa guise et les tentatives de bloquer les fourgons ont échoué ; en réponse, les foules d’individus matinales ont troqué leurs masques N-95 contre des équipements et tenues de black bloc et ont choisi de suivre les agents plutôt que de simplement s’asseoir devant le centre.

Il est claire qu’une approche plus proactive était nécessaire. Les efforts déployés le vendredi 19 septembre en ont été le résultat.

« Les agents de l’ICE sont la véritable menace ! »

Vendredi matin

Depuis plus d’une dizaine d’années, tous les vendredis à 7h du matin, des bus transportent les détenu·es du centre de Broadview vers l’aéroport international Gary/Chicago dans l’Indiana et, plus récemment, vers d’autres centres de détention du Midwest. L’établissement a réagi aux premiers actes de désobéissance civile télévisés en transférant les détenu·es de plus en plus tôt.

Nous nous sommes donc, nous aussi, réveillé·es plus tôt. Le 19 septembre, vers 4h30, une vingtaine de manifestant·es se sont rassemblé·es près du centre. Certain·es étaient vêtu·es de noir, d’autres portaient des vêtements plus classiques. Contrairement à la désobéissance civile sacrificielle des semaines précédentes, la plupart des personnes (à l’exception d’une prétendante au Congrès et de son équipe de presse) ont décidé de focaliser leur action sur le fait de se tenir debout devant un véhicule lorsque ce dernier entrait ou sortait du centre de détention afin de le bloquer. Ce changement de stratégie a permis à la petite foule de se déplacer comme l’eau.

Un agent de l’ICE se rendant à son travail au petit matin s’éloigne rapidement des manifestant·es.

Le premier fourgon qui a tenté de quitter Broadview a dû rebrousser chemin, car la plupart des personnes présentes l’ont encerclé pendant que trois autres se sont assises dans l’allée. L’énergie ambiante était palpable, et les personnes présentes ont suivi de près tous les agents qui quittaient les lieux, interpellant ceux qui se rendaient dans un parking voisin où se trouvaient des fourgons sérigraphiés de l’ICE, des voitures banalisées et des véhicules personnels des agents.

Pris au dépourvu par les lève-tôt, les agents étaient affolés, certains sprintant du parking jusqu’aux portes d’entrée du centre de Broadview. En réponse aux hués, ils se sont regroupés par groupes de trois ou plus pour se rendre ensemble et à pied jusqu’au centre. Certains ont enfilé leur équipement avant d’entrer. Cette lâcheté mérite d’être soulignée.

Un groupe de mercenaires entre dans le centre de détention.

L’enthousiasme des participant·es mantinaux·ales a donné le ton pour le reste de la journée. Alors que le soleil commençait à se lever, les agents à l’intérieur du bâtiment ont repris là où ils s’étaient arrêtés la semaine précédente. Vêtus d’équipements tactiques, certains se sont regroupés sur le toit, d’autres derrière le portail d’entrée.

Bloqués par la foule, les agents de l’ICE ont commencé à conduire leurs véhicules sur le trottoir pour contourner les manifestant·es. Il n’y avait tout simplement pas assez de monde, ni assez de préparation technique, pour bloquer ou arrêter les voitures à ce moment-là. La première arrestation de la matinée a eu lieu vers 6h, lorsqu’un fourgon essayant de quitter le centre a de nouveau été bloqué par des manifestant·es. Cette fois-ci, six agents des forces spéciales équipés de pistolets lanceurs de balles au poivre et d’un lanceur de gaz lacrymogène se sont précipités hors de l’enceinte. Ils ont attrapé les personnes au sol et les ont traînées plus loin ; une femme a été violemment jetée au sol et une autre personne a été traînée sur l’asphalte par deux agents avant d’être attrapée et transportée à l’intérieur du centre.

Alors que les agents reculaient vers le portail, l’un d’eux a tiré plusieurs balles au poivre sur les personnes qui se trouvaient dans l’allée. Les agents de l’équipe d’intervention spéciale (SRT) ont continué tout au long de la matinée à se précipiter pour escorter les véhicules qui entraient et sortaient du centre de détention.

Vendredi après-midi

Entre 7h et midi, l’ambiance des deux côtés de la clôture du centre a changé. Alors que de plus en plus de gardes entraient dans l’enceinte avec leur équipement et des seaux remplis de munitions, des tendances distinctes se sont manifestées au sein de la foule présente devant le centre de détention. Certains groupes chantaient, tandis que d’autres s’énervaient de plus en plus en voyant les manifestant·es se faire tirer dessus à plusieurs reprises avec des balles au poivre ou en se faisant traîner de force à l’intérieur du bâtiment. D’autres encore aidaient des familles à prendre contact avec leurs proches détenus dans le centre.

Les agents du SRT ont lancé des gaz lacrymogènes sur la foule pour la première fois aux alentours de midi, lors d’un affrontement au sujet de la sortie de fourgons. Les agents ont tiré des grenades lacrymogènes et des balles au poivre sur la foule avant de ramener de force un homme avec eux dans le centre. Peu d’individus étaient préparé·es à ces munitions chimiques et la foule a fini par se disperser dans la rue, tandis que certain·es aidaient des manifestant·es à se rincer les yeux et mettaient leur·es camarades les plus touché·es en sécurité. Dans l’après-midi, la foule présente à l’extérieur du centre de détention a diminué en nombre, les personnes se regroupant plus loin et attendant le début de la deuxième manifestation annoncée publiquement.

Des agents fédéraux appréhendent un manifestant à Broadview dans l’après-midi.

Vendredi soir

Une deuxième manifestation était prévue à 19h. Les images d’individus arrêtés et visés par des gaz lacrymogènes avaient fait le tour des médias et galvanisé de nombreuses personnes qui ne s’étaient pas encore rendues à Broadview.

Vendredi soir, des personnes ont rejoint le petit groupe d’individus qui restait après les manifestations de la journée. Tout au long de la soirée, deux ou trois agents sont restés sur le toit du centre, tirant par intermittence des balles au poivre sur les manifestant·es présent·es dans la rue. Vers 19h, alors que les manifestant·es se rassemblaient, une trentaine d’agents du SRT se sont regroupés derrière les grilles du centre de détention. Les manifestant·es leur ont demandé de libérer les centaines de personnes détenues à l’intérieur, ainsi que les manifestant·es arrêté·es plus tôt dans la journée.

Après une confrontation avec des manifestant·es devant l’entrée du bâtiment, Gregory Bovino, qui a dirigé l’invasion de Los Angeles par l’ICE, intervient avec des agents et tente de repousser la foule.

Après 19h, des boucliers sont arrivés. Une douzaine de militant·es les ont récupérés, mais la majorité de la foule est restée à distance. Reflétant peut-être la tendance de la semaine précédente où des actes symboliques avaient été menés par un petit nombre de personnes, il y avait un vide important entre le petit groupe d’individus à l’avant et les personnes qui observaient à l’arrière en maintenant leur distance, et il n’y avait aucune réelle compréhension organique de la nécessité pour les individus de participer activement à l’action derrière la ligne de front. Les personnes formant la ligne de boucliers ont commencé à interpeller la foule et à lui faire des signes, demandant aux journalistes de s’écarter et à tou·tes les autres participant·es de se regrouper pour prêter main-forte.

Les agents sont sortis en force vers 19h30. Les individus constituant la première ligne ont repoussé les premières vagues de munitions, affrontant un barrage de gaz lacrymogène, de balles au poivre et de grenades assourdissantes. Mais ils et elles ont été contraint·es de battre en retraite en raison de la combinaison des munitions dites « moins létales » des agents et de la désintégration de la foule derrière eux. Cela était compréhensible : tout le monde ne dispose pas d’équipement de protection, et même celles et ceux d’entre nous qui portaient des masques à gaz ont ressenti les effets du gaz. La plupart des individus présents dans la foule ne se soutenaient pas mutuellement ni ne soutenaient la ligne de boucliers.

Un mur de boucliers bloque les munitions anti-émeutes dans la nuit du vendredi 19 septembre.

La ligne de front ne peut pas être seulement composée d’un groupe de « spécialistes » qui agit seul tandis que les autres se contentent de documenter ou d’observer l’action. La spécialisation des compétences pertinentes, allant des techniques pour se laver les yeux suite aux attaques liées au gaz lacrymogène au soutien envers les prisonnier·ères, isolent les militant·es lorsque la pression monte. Une ligne de front bien organisée intègre les rôles offensifs avec le soutien nécessaire pour maintenir la résistance et mener à bien les objectifs fixés.

Mais alors que le fossé entre les « militant·es » perçu·es comme tel·les qui composent les premières lignes de l’action et les autres individus situés à l’arrière continue d’entraver une défense efficace, la tendance croissante à la résistance se situe bien au-delà. Nous voulons fermer Broadview, pas seulement symboliquement, mais complètement. La stratégie du spectacle repose sur l’idée que la brutalité répétée envers nos camarades finira par persuader ceux qui enlèvent nos voisin·es de cesser leurs opérations. Mais à mesure que les individus sont témoins de ces enlèvements et font l’expérience de la brutalité des « forces de l’ordre », beaucoup abandonnent progressivement cette approche. Certain·es pour qui la violence d’État était auparavant un concept abstrait, se retournent contre les mercenaires qu’ils et elles voient debout sur le toit du centre de Broadview, mercenaires qui les regardent à travers la lunette d’une arme et choisissent d’appuyer sur la gâchette.

Contrôle des foules

Les agents de l’ICE se sont révélés brutaux mais peu intelligents. À plusieurs reprises, ils semblaient perdus, fonçant dans la foule de manifestant·es avant de battre en retraite tout aussi rapidement. Malgré des conditions favorables, ils ne savaient pas comment nasser les manifestant·es. Lorsque les agents s’approchaient des manifestant·es, ils rompaient souvent les rangs et ne formaient plus qu’une seule ligne peu compacte. Utilisant des pistolets lanceurs de balles au poivre, ils tiraient de manière sporadique et aléatoire, souvent sans cible précise.

Les agents ont souvent reculé face aux manifestant·es, semblant ébranlés même par des slogans et chants peu convaincants. De même, les agents du SRT ont généralement évité de s’approcher trop près des manifestant·es et ce, malgré leur avantage significatif. Que ce soit par flemme, par confusion ou les deux, ils ont même hésité à arrêter celles et ceux qui tentaient activement d’empêcher les véhicules de sortir du centre de détention.

Ce n’est qu’une hypothèse, mais il faut rappeler que le centre est relativement petit, qu’il est utilisé en permanence et qu’il ne peut accueillir qu’environ 150 prisonnier·ères à la fois. Compte tenu de l’opération Midway Blitz et d’autres activités de l’ICE à Chicago et ses environs, il est probable que l’établissement fonctionne déjà à pleine capacité. Ceci, ajouté à leur manque apparent d’expérience en matière de contrôle des foules, a peut-être influencé la manière dont les agents de l’ICE et du SRT ont interagi avec les manifestant·es.

Une grenade assourdissante explose alors que les agents fédéraux attaquent le mur de boucliers.

Devenir proactif·ive

Si le courage dont nous sommes témoins vise à échapper à des affrontements de « spécialistes » et répétitifs avec des forces étatiques toujours mieux équipées, il faudra renoncer au spectacle médiatique pour mener des actions plus proactives contre les infrastructures de déportation. Nous devons définir ce que signifierait une victoire sur les agents et les installations de l’État et articuler la lutte pour la libération qui sous-tend le passage à une confrontation plus généralisée avec les représentant·es de l’État et du capital. Agir à cette échelle nécessite d’aller au-delà d’un groupe d’activistes spécialistes (sans parler des politicien·nes en herbe moins louables et plus clairement carriéristes) pour établir des relations avec celles et ceux qui vivent autour du centre de détention et, plus largement, avec tou·tes celles et ceux dont l’instinct est déjà de protéger les personnes contre l’ICE.

Partout dans le pays, les individus ont spontanément pris des mesures intelligentes et opportunes contre les raids de l’ICE dans leurs quartiers, agissant avant même que les militant·es spécialistes et les ONG n’arrivent pour les exhorter à se limiter à documenter les événements ou à témoigner. Plutôt que de compter sur des réseaux d’intervention rapide qui arrivent rarement à temps, compte tenu de la rapidité des raids, des actions plus proactives pourraient consister à cibler localement les différents points de passage névralgiques de la machine à expulser tels que Broadview ou, comme à Los Angeles, à mettre en place des centres de défense communautaires dans les zones sensibles où l’activité fédérale est intense. Toute stratégie efficace anti-ICE dépendra des actions des habitant·es qui choisissent d’intervenir directement dans leur quartier. Bien que les médias aient minimisé bon nombre de ces événements, les affrontements à Broadview ne sont possibles que grâce au courage de celles et ceux qui ont chassé l’ICE hors de leurs quartiers à Los Angeles, Chicago et partout ailleurs dans le pays.

Une fois le mur de boucliers dispersé, les manifestant·es restant·es avancent pour affronter les agents devant le portail du centre de détention.

Nous avons également besoin d’un développement tactique rapide. Étant donné que la police de Chicago a régulièrement recours à la stratégie de nasse, à la collaboration avec les organisateur·rices d’événements politiques et, lorsqu’elle le juge nécessaire, aux matraques, les habitant·es de Chicago sont moins bien équipé·es pour faire face aux gaz lacrymogènes que ne l’étaient les manifestant·es de Los Angeles. La situation évolue rapidement mais nous en tirons des leçons très importantes.

Nous avons constaté une ouverture d’esprit croissante en termes de tactiques. Au cours de la première phase de luttes contre l’ICE, des barricades plus ou moins solides ont été utilisées pour bloquer les quais de chargement d’un tribunal de l’immigration du centre-ville, retardant ainsi les expulsions prévues de plusieurs années. Pendant les actions à Broadview, empêcher les arrestations est devenu la norme, les boucliers sont désormais largement acceptés, l’utilisation d’équipements de protection tels que des masques respiratoires et des lunettes de protection est devenue courante, et les manifestant·es commencent à renvoyer les grenades lacrymogènes en direction des agents de l’ICE. Ces évolutions ne sont pas nécessairement liées à des engagements politiques particuliers ; nous voyons encore des personnes qui sont prêtes à retenir des agents de l’ICE ou à bloquer des véhicules, mais qui qui continuent malgré cela d’appeler chimériquement la police pour signaler les activités de l’ICE.

Les ONG et autres organisations cherchant à recruter

L’émergence d’une activité autonome visant à mettre fin aux expulsions montre qu’il est possible de sortir du cadre classique des longues marches qui ne mènent à rien organisées par les organisations traditionnelles cherchant à recruter, mais aussi de l’accent mis par les ONG sur l’aide juridique après que les arrestations en vue d’expulser les personnes concernées aient déjà eu lieu. Cette activité autonome s’est développée en grande partie parce que les ONG ont abandonné des lieux et des luttes clés.

La Coalition de l’Illinois pour les droits des immigrants et des réfugiés et les Communautés organisées contre les expulsions, les deux principales organisations à but non lucratif qui dominent la lutte contre les expulsions à Chicago, n’ont pas pris de mesures contre les expulsions répétées qui ont eu lieu au tribunal de l’immigration au début de l’été 2025, tandis que des groupes autonomes sont intervenus pour monter des barricades sur les quais de chargement, coordonner des campagnes téléphoniques, interpeller la direction, distribuer des tracts aux autres occupants du bâtiment et apporter leur soutien aux personnes qui comparaissaient devant le tribunal. Ces actions ont entraîné la fermeture du tribunal à plusieurs reprises, repoussant les audiences de plusieurs années, et ont finalement contraint la direction du bâtiment à révoquer l’accès de l’ICE à ses quais de chargement, mettant ainsi fin aux kidnappings à cet endroit. Cela ne se serait pas produit si les manifestant·es autonomes n’avaient pas bloqué le flux commercial entrant et sortant du bâtiment.

Au-delà des appels et des pétitions, les ONG ont également renoncé à toute action autour de Broadview. C’est l’un des facteurs qui a permis aux actions des semaines précédentes d’avoir lieu.

Un parapluie sert de protection improvisée pendant les affrontements.

Tensions internes

Lorsque les individus se sont mobilisés pour la première fois contre le centre de détention de Broadview il y a quelques semaines de cela, celui-ci n’avait pratiquement pas attiré l’attention du public, et certain·es se sont donc concentré·es sur la stratégie médiatique. Cela a provoqué des tensions, entre les infuenceur·euses des réseaux sociaux qui conseillaient de disperser la foule et les nuées de journalistes qui empêchaient les libérations et isolaient celles et ceux qui tentaient de protéger les militant·es visé·es par les arrestations. Celles et ceux qui ont le plus impliqué la presse et l’opinion publique dans leur activité ont fini par laisser cette attention entraver leur approche stratégique. S’il est clair que nous devons tenir compte de l’attention de la presse et du public dans nos mouvements, nous ne devons jamais compromettre l’objectif le plus prometteur du moment : chasser l’ICE partout.

Si les manifestant·es ont prouvé qu’ils et elles pouvaient rassembler et constituer une masse critique, ils et elles ont parfois limité leur propre efficacité. Dans les semaines qui ont précédé le 19 septembre, les messages concernant les efforts visant à fermer Broadview ont été repris par toute une série de personnes et d’organisations qui, présumant qu’elles savaient mieux que quiconque, ont utilisé des notions telles que « sécurité » et « visibilité » pour discipliner les manifestant·es à leur propre avantage. En partant du principe que le seul objectif envisageable de ces manifestations était de dire la vérité au pouvoir, plutôt que de fermer Broadview, les individus n’étaient pas préparés aux affrontements qui ont suivi. Dans la nuit du 19 septembre, alors que « fermer le centre » signifiait prendre de sérieux risques, celait signifiait aussi qu’il n’y avait pas de deuxième ligne pour soutenir le mur de boucliers. Sans soutien, la ligne de front ne pouvait pas tenir, ce qui a donné aux unités SRT l’occasion de traquer les manifestant·es dispersé·es.

Néanmoins, grâce à des manifestations régulières et à la couverture médiatique, les habitant·es des zones voisines ont commencé à se mobiliser. Sans financement ni soutien d’aucune organisation ou coalition de renom, la lutte pour fermer le centre de détention de Braodview repose sur le courage de personnes ordinaires.

Le parapluie d’un·e manifestant·e montre les effets des balles au poivre.

Le fiasco de la fermeture

Au moment où cet article était rédigé, une série de fuites provenant du département de la sécurité intérieure (DHS) suggérait que le centre de détention de Broadview était temporairement fermé. Une situation similaire s’était produite auparavant au centre de détention de Delaney Hall, dans le New Jersey, après que des manifestant·es l’aient bloqué et finalement envahi, mais ce site avait repris ses activités quelques mois plus tard avec des mesures de sécurité renforcées.

Cependant, à la suite d’un scandale public impliquant une secrétaire adjointe du DHS et des déclarations enthousiastes de victoire de la part d’organisations qui n’avaient pas été particulièrement visibles sur le terrain, il a été officiellement confirmé que le centre de détention de Broadview resterait ouvert. Depuis le matin du 23 septembre, le centre de détention est bloqué par de hautes clôtures métalliques, vraisemblablement pour empêcher les manifestant·es d’accéder à ses portes d’entrée et de sortie, et les affrontements se poursuivent à l’extérieur. Les bus que nous avons vus quitter les lieux pour se rendre à l’aéroport de Gary/Chicago transportaient des détenu·es qui avaient été contraint·es de signer des documents d’auto-expulsion.

D’une part, nous savions depuis un certain temps que le centre de détention avait atteint sa capacité maximale. Il s’agit d’un bâtiment relativement petit avec un nombre limité de lits, ce qui en fait un point vulnérable pour l’ensemble du dispositif d’expulsion dans l’Illinois et les États voisins. D’autre part, la succession confuse d’événements qui a abouti au maintien de l’activité du centre de détention suggère un désordre interne. Cela correspond aux informations que nous avons recueilles à l’intérieur même du centre, selon lesquelles bon nombre des mercenaires impliqués travaillent ensemble pour la première fois, souvent dans des buts et objectifs contradictoires.

Il est possible qu’à un certain niveau de la bureaucratie de l’ICE et du DHS, la décision ait été prise d’éviter une situation du type Delaney Hall et d’améliorer la sécurité, mais les hauts responsables ont rejeté cette suggestion et insisté pour que le centre reste en service. Quoi qu’il en soit, il est clair que, d’une certaine manière, ce que nous faisons fonctionne. Cela crée des situations stressantes et chaotiques pour nos ennemis, ce qui conduit à des conflits internes. Le seuil d’efforts nécessaires pour réussir est peut-être plus bas que nous le pensions, et nos ennemis plus craintifs que nous l’avions prévu. Dans le même temps, la bureaucratie fédérale, lente et incompétente, est régulièrement confrontée à des conflits internes de ce type, et nous devrions chercher à en tirer parti.

ICE hors de nos vies !

Le combat n’est pas terminé ! Continuons d’avancer et abattons les murs !

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie