Abonnés

09.10.2025 à 17:57

Corps et territoire

Texte intégral (4447 mots)

Silvia Federici (Parme, 1942) est une auteure reconnue en plus d’être une activiste italo-américaine. Professeure à la Hofstra University de New York, elle est une militante féministe convaincue depuis 1960 et fut une des principales animatrices des débats internationaux sur la condition et la rémunération du travail domestique qui ont marqué les années 1980. Elle a travaillé plusieurs années comme professeur au Nigeria. La singularité de sa pensée réside dans le fait qu’elle refuse catégoriquement le fait que le patriarcat, le travail domestique et l’inégalité des femmes soient situés hors du capitalisme et pour ainsi dire exempts de toute critique.

Luis Martinez Andrade : Comment le concept de communalité est-il appréhendé dans le Sud Global et plus spécifiquement en Amérique latine ? Qu’est ce qui le différencie de la notion du « common » proposée par Antonio Negri et Michael Hardt, et du « commun » développé dans le monde français par Pierre Dardot et Christian Laval ?

Avec le contrôle de la terre et du territoire, les communautés indigènes exercent des formes d’autogouvernement et cela transparaît dans la manière de prendre des décisions tout autant que pour déterminer qui est membre de la communauté et qui n’en fait pas partie. Par exemple, le tequio (travail collectif que tout membre de la communauté doit réaliser en son sein) n’est pas quelque chose de volontaire, c’est bel et bien une pratique obligatoire. Autre exemple éloquent de pratiques intrinsèquement liées à la communauté dont parle Gladys Tzul Tzul : si l’on ne participe pas au travail collectif, à l’effort partagé, alors il est impossible d’envisager de parler lors d’une assemblée. Ce travail est essentiel dans la communauté, car il permet justement la reproduction de la force de travail et d’une conscience, d’un vécu partagés.

Le travail collectif crée des liens, tisse des relations communautaires très fortes et par ce biais, les gens se rendent compte du principe de « réciprocité » : ton bien-être dépend du bien-être d’autrui. Les rituels (comme les fêtes) sont fondamentaux, puisque ce sont des moments de re-signification de l’identité, de l’engagement pour l’unité. D’un autre côté, le rôle de l’assemblée est primordial. L’assemblée est un lieu d’autorité, étant donné que c’est l’espace à partir duquel se prennent les décisions de manière collective. Gladys Tzul Tzul propose une analyse très intéressante, car elle montre comment sur différents lieux (comme à Totonicapan) les gens partagent la terre, le travail, et la reproduction de la communauté s’organise autour de la ville, de la gestion de l’eau, de la maintenance faite sur l’irrigation ou le travail au champ. Ce sont un ensemble de préoccupations collectives donnant du sens et une signification à ce que nous considérons être la politique. C’est précisément là qu’émerge l’organisation de la reproduction.

Le travail de Gladys Tzul Tzul fait notamment écho à ce que j’ai pu évoquer en d’autres circonstances. C’est une chercheuse qu’il faut suivre de près. Elle vient de publier son second livre et j’ai pu constater comment les autorités indigènes ont reconnu ses efforts et son travail. De fait, je dois mentionner que durant le Congrès international de la Communalité, le « commun » n’est même pas évoqué. C’est plus de l’ordre du ressenti et des aspects cognitifs ou sensibles que la raison tolère. Au sein du système de la communauté indigène, il existe un nombre de valeurs importantes, et cela impacte le reste des mouvements zapatistes, mais aussi féministes.

En Amérique latine, dans les réseaux de femmes paysannes, indigènes et urbaines, le féminisme populaire défend la terre, le territoire, et donne une signification particulière à la corporalité, à un corps-territoire. Malgré le fait qu’il existe un conflit sur la notion de genre dans l’indigénisme, des femmes comme Gladys Tzul Tzul s’attachent à démontrer les tensions qui existent à l’intérieur du monde indigène, notamment autour de l’héritage et de la terre pour les hommes. Par exemple, dans le cas d’une femme qui se marie en dehors de son ethnie, le fils perd le droit d’hériter la terre. En ce qui concerne la mémoire, je dois mentionner le fait que c’est un aspect central de la communalité indigène. Par exemple, les féministes latino-américaines ont mis en avant le fait qu’il existe une solidarité avec les morts, avec ceux qui ont lutté auparavant. Cela permet de donner de l’allant, pour continuer à aller de l’avant, poursuivre la bataille, malgré les morts, les blessures, l’enfermement. Cette mémoire collective est une source d’inspiration immanente, un encouragement à transparaître sur le bien commun.

Pour autant, je crois qu’il existe une différence fondamentale, car le concept de commun (the commun) qui s’est développé en Europe et aux États-Unis a été influencé par l’indigénisme. Le zapatisme a marqué son époque, avec la fameuse « rencontre intergalactique » qui est aussi une manière de proposer une alternative au capitalisme en entravant le phénomène de privatisation. Ces privatisations se sont par ailleurs répandues dans toutes les facettes de la vie quotidienne et que l’on en ait conscience ou pas, cela perturbe, abîme et avilit nos corps.

Le patrimoine génétique ne se privatise-t-il pas allégrement ? Comment s’exprime ce concept de « commun » ? N’est-ce pas là l’expression d’une homogénéité, l’homogénéité éthique ou l’homogénéité politique – comme on se plairait à reconnaître une forme d’autogouvernement – ou une aspiration à une société gouvernée par une autre logique que celle qui caractérise le capitalisme ? La différence réside dans le fait que l’on n’instrumentalise pas la terre. On ne détient pas le contrôle territorial de quelque chose qui n’est pas directement utilisable. On se base sur un compromis politique, sur un programme d’un autre monde. Comme on ne possède pas de terre, dans la plupart des cas, la traduction immédiate d’une réalité partagée se matérialise par des expérimentations comme les jardins potagers urbains, les squats, les espaces culturels en dehors de la logique du marché, quand bien même ils reposent sur la participation de personnes vulnérables et ne jouissent généralement pas d’une stabilité sur le long terme.

L.M.A. : Pourquoi certains penseurs marxistes ne sont toujours pas convaincus de la pertinence du concept de communalité ? D’ailleurs, John Holloway et d’autres ont exprimés publiquement que ce concept n’est pas combatif.

S.F. : Comme l’ont souligné Luis Tapia et Raúl Zibechi, John Holloway constate un capitalisme totalisant, un capitalisme qui contrôle tous les espaces. Cela étant, il existe beaucoup de lieux où l’on vit sans argent, où l’argent remplit une autre fonction. Par exemple, les zapatistes vendent du café, car ils ne peuvent tout simplement pas produire tout ce dont ils ont besoin. Ils ont choisi un mode de vie qui n’est pas uniquement conditionné par le pouvoir de l’argent. Il est évident qu’aujourd’hui, dans une société capitaliste, le commun ne peut être une chose intrinsèquement pure, parce que c’est un principe qui dépend d’une négociation et d’un arrangement perpétuel avec l’entourage, le voisinage.

Malheureusement, Holloway donne une idée toujours très totalisante du capitalisme, et en ce sens, il se centre seulement sur la lutte. Mais au cours de la lutte, il y a des moments de médiation et de construction. Par exemple, dans les ville-taudis, les barrios, les quartiers déshérités que sont les favelas, qui sont composés essentiellement de personnes issues de la ruralité avec une culture indigène et communautaire, on constate des initiatives de construction de maisons, d’aménagement de l’habitat avec l’entretien des chemins pour faciliter le passage de personnes étrangères à la communauté. J’en ai d’ailleurs visité quelques-unes et elles m’ont impressionnée. Raúl Zibechi mentionne qu’au Pérou, dans un passé pas si lointain, il y avait des milliers de comités (comité de la petite enfance, comité des jardins potagers, …). Tout ce processus de formation du commun au cœur des aires urbaines m’a beaucoup intéressée et je suis loin d’avoir fait le tour de la question. La construction du commun ne s’est pas réalisée seulement dans les aires rurales, mais aussi au niveau des espaces urbains parce que les personnes s’y sont installées.

Que signifie la construction du commun ? Quelle signification politique cela peut avoir ? Par exemple, en Argentine la Corriente Villera Independiente des barrios de la ville de Buenos Aires est en train de construire le commun. Evidemment, ces expérimentations sont vulnérables et font l’objet d’une attention particulière de l’État qui les cantonnent à certains, mais elles dénotent la possibilité de construire d’autres formes d’organisation. C’est aussi intéressant de voir comment elles interagissent avec l’État qui monopolise la richesse sociale. Donc, on ne peut pas imaginer que la construction du commun sorte de nulle part. Le commun n’est pas une idée abstraite, un signifiant anhistorique monté en l’air. Il est issu d’un conflit, de négociations qui se perpétuent au fil des générations. Assurément, ces organisations ne permettent pas à l’État d’organiser la reproduction du capital de la façon la plus habituelle possible. La communauté est de prime abord celle qui décide pour le bien-être des enfants, la gestion de l’eau ou pour la construction de logements, etc. Elle a le dernier mot.

L.M.A. : En ce qui concerne l’État, le sociologue Aníbal Quijano soulève le fait qu’un patron de domination/exploitation s’est établi en son sein depuis la conquête de l’Amérique. Ce schéma s’articule autour de la colonialité du pouvoir, qui se reconfigure au cours du XIXe siècle. En d’autres termes, la forme privilégiée prise par l’État latino-américain répond à une logique de domination moderne et d’exploitation capitaliste. En ayant comme horizon la transformation sociale, comment pouvons-nous réfléchir au rôle contemporain de l’État ? Si l’État organique est conçu comme un produit de la modernité/colonialité capitaliste, doit-on le détruire comme le soulignait Marx – ou devons-nous l’occuper à la manière du socialisme du XXIe siècle ?

S.F. Il me semble qu’une partie de la réponse se trouve dans le comportement des mouvements communautaires et de ce nouveau communalisme. Par exemple, les zapatistes rechignent à légitimer les modes de désignation de candidats aux élections ; d’autres mouvements acceptent de négocier, tout en luttant contre la récupération qui pourrait être entreprise insidieusement. Ce sont des phénomènes à la fois complexes et risqués, étant donné que certains membres de ces organisations deviennent candidats, et ce, « à l’insu de leur plein gré ». Je connais bien les cas de la Bolivie, du Brésil ou de l’Équateur et il me parait que la conquête de l’État, même si c’est souvent une décision univoque, n’est pas le meilleur moyen d’agir. L’amour pour l’État du parti communiste italien est un point de divergence que j’assume d’ailleurs sans aucun problème (rire), tant et si bien qu’il synthétise la division de classes. Je crois que ce qui est important, c’est de renforcer les mouvements en partant d’en bas, si l’on part du principe que l’État a le monopole de la violence légitime en mobilisant l’armée et la police.

Dans ce cadre-là, l’État ne te donne rien et participe à armer la violence légitime. L’État doit être réduit à sa forme la plus minimaliste possible pour faciliter l’émergence d’une société autogérée. En ce sens, je pense qu’il est important d’opérer la distinction entre ce qui relève du public et du commun. Le public, c’est ce qui est contrôlé par l’État et qui peut être privatisé à n’importe quel moment, comme on peut le constater actuellement. Des pans entiers du secteur public sont privatisés et à ce titre, on ne peut pas considérer l’État comme un allié ou un ami. La relation que l’on entretient avec l’État est empreinte d’antagonismes. Le cas de Lula Da Silva et du Parti des travailleurs au Brésil est symptomatique de la défense du néolibéralisme consécutive à l’accès à des postes d’autorité et à une capacité de décision pour ensuite consolider des politiques extractives. La concentration des terres aux mains de l’agro-business s’est ainsi accrue alors que la population espérait une réforme agraire. Je me rappelle par exemple le processus de destitution de Dilma Roussef (Impeachment) en 2016, alors que je participais à une réunion organisée par les femmes prolétaires d’organisations populaires à Sao Paulo (Mulheres perifericas, Mães de Maio et des travailleuses du sexe) : les militantes du mouvement Mães de Maio arguaient la chose suivante : « nous n’allons pas pleurer pour Dilma Roussef, parce que pour nous, dans les favelas, la dictature n’a jamais cessé ».

On omet souvent de préciser qu’au cours du mandat du PT, les mesures répressives contre les personnes les plus vulnérables au Brésil se sont accentuées. La politique que les potentats du PT ont entreprise est une politique de répression contre les indigènes, pire encore que celle pratiquée par la droite. Le simple fait qu’ils se considèrent être des représentants légitimes de la modernisation est suffisant pour aller contre les intérêts des populations indigènes. Ils considèrent que privatiser des terres par la voie légale et ainsi mettre en œuvre une politique extractive pour récupérer des ressources, c’est une posture garante du bien-être, assurant par la même occasion une politique d’assistanat. Cela ne change pas vraiment les rapports de force et n’a pour ainsi dire que très peu d’incidence sur la structure capitaliste de la société. L’assistanat accompagne ainsi une dépossession sous couvert de bienveillance. Alors, que ce soit sous l’égide d’Evo Morales, Lula Da Silva, Rafael Correa, l’extractivisme a toujours eu une place de choix. Et maintenant, Lula est devenu un martyr. Je vous conseille, à ce sujet, de lire les travaux de Raúl Zibechi afin de saisir la responsabilité paradoxale de Lula Da Silva dans la promotion de l’impérialisme brésilien1.

L.M.A. : Effectivement, Zibechi démontre que nombre de mégaprojets du PT remontent à la dictature militaire (1964-1985). Ils ne sont aucunement novateurs et encore moins émancipateurs…

S.F. Oui, on ne peut pas le nier et encore moins l’oublier. Aujourd’hui, dès qu’un compagnon critique Lula je me rends compte de cette croyance aveugle qui s’inscrit bel et bien dans un déterminisme de l’histoire. J’ai d’ailleurs du mal à accepter le dialogue avec cette vision du communisme traditionnel qui reste singulièrement statique…

L.M.A. : Comment interprétez-vous la vague de féminicides qui se repend sur toute l’Amérique latine ? Ma question recoupe deux points névralgiques : comment pouvons-nous mettre en relation cette vague avec la logique néolibérale qui rend la marchandisation des corps inévitables ; et dans un second temps, quelles stratégies sont mises en place par les femmes, aussi bien au niveau individuel que sur le plan communautaire, dans cette lutte pour la survie ?

S.F. : Je considère qu’il y a plusieurs réponses. Cependant, toutes découlent de l’accumulation capitaliste. Rita Segato propose l’idée d’une pédagogie de la cruauté pour comprendre la nouvelle forme de violence qui s’exprime fréquemment et avec brutalité. Segato souligne la collusion entre cette violence et les formes illégales que revêtent l’accumulation capitaliste à travers le narcotrafic, le trafic d’armes et la prostitution. En conséquence, cela entraîne une militarisation de la vie quotidienne. Les compagnies pétrolières comptent sur leurs propres milices, quand ce n’est pas l’armée.

Cela dénote une privatisation même des guerres et des conflits liés aux différents types d’extraction. D’un autre côté, l’agentivité des femmes est évidente, puisqu’elles se trouvent à l’avant-garde de la défense du territoire, de la terre, en opposition aux projets miniers et contre les compagnies pétrolières. Il me semble que ces phénomènes expliquent les vagues de féminicides et la pédagogie de la cruauté qui conduit à la mort, mais aussi à des actes de torture. Il y a une visibilité du corps torturé dans l’espace public. De plus, d’autres camarades ont démontré le fait que les femmes doivent travailler dans des espaces toujours plus dangereux. Le cas des femmes migrantes est symptomatique.

Elles doivent se procurer des contraceptifs pour prévenir les conséquences du risque d’être violées au cours de leurs déplacements. Mon ami Jules Falquet a rédigé un article très intéressant au cours duquel il aborde la question de la nouvelle division du travail sexuel et de la militarisation de la vie quotidienne2. D’un côté, cela induit les conditions de nouveaux modèles de masculinité toujours plus agressifs, machistes et violents. Cela complique la recherche d’autonomie pour les femmes avec pour conséquence une atteinte directe à la masculinité, disons, « populaire ». La vague de féminicides est donc multifactorielle et tous ces facteurs nous aident à en comprendre les tenants et les aboutissants. Évidemment, lorsqu’on parle de violence, on ne doit pas penser seulement à la violence de la loi qui a comme corollaire la violence économique, mais aussi et surtout à la violence purement physique et verbale.

L.M.A. : Selon vous, quel est l’apport de ces mouvements sociaux et des luttes populaires qui se tiennent dans toute l’Amérique latine ? De quelle manière ils enrichissent la notion de justice sociale ?

S.F. Je pense que les camarades latino-américains pourraient répondre mieux que moi à cette question, puisque je n’ai pas la prétention de me substituer à leurs vies et encore moins de vous faire part de leurs ressentis par le biais de mes connaissances. Je peux seulement revenir sur ce que j’ai appris d’elles et je pense que le mieux est de parler avec des femmes comme Rita Segato, Gladys Tzul Tzul ou Ivonne Yañez (militante d’action écologique de Quito), pour n’en mentionner que quelques-unes. Je trouve que la notion de justice sociale prend tout son sens au contact des régimes communautaires. La camarade Dawn Paley, journaliste canadienne résidente au Mexique, a écrit un livre sur la guerre contre la drogue dans lequel elle soulève le fait que c’est un prétexte pour lutter contre les indigènes, les paysans et surtout les pauvres.

Si l’on suit la perspective de l’État, d’après Dawn Paley, celui qui défend le territoire devient nécessairement un insurgé ou un terroriste3. Actuellement, les gouvernements sont en train de tuer tous ceux qui défendent leurs territoires. Pour autant, la notion de justice sociale est une notion qui doit en englober d’autres telles que la souveraineté alimentaire, la défense du territoire, l’autonomie ou l’autogouvernement. Un ensemble de notions qui vont au-delà de la justice libérale bourgeoise. Le territoire n’est ni plus ni moins qu’une base matérielle constitutive du sujet collectif.

Pour prolonger

- Le capitalisme patriarcal ( Dans le texte avec Silvia Federici, mai 2019)

- Ce cauchemar qui n’en finit pas (Dans le texte avec Christian Laval, juin 2016)

- L’expérience zapatiste (Aux sources avec Jérôme Baschet, mars 2017)

- Raúl ZIBECHI, Brasil Potencia: entre la integración regional y un nuevo imperialismo, Zambra, Málaga, 2012.

︎

︎ - Jules FALQUET, « Division sexuelle du travail révolutionnaire : réflexions à partir de l’expérience salvadorienne (1970-1994) », Cahiers des Amériques latines, 2002, pp. 109-128.

︎

︎ - Dawn PALEY, Drug War Capitalism, California, AK Press, 2014.

︎

︎

02.10.2025 à 17:24

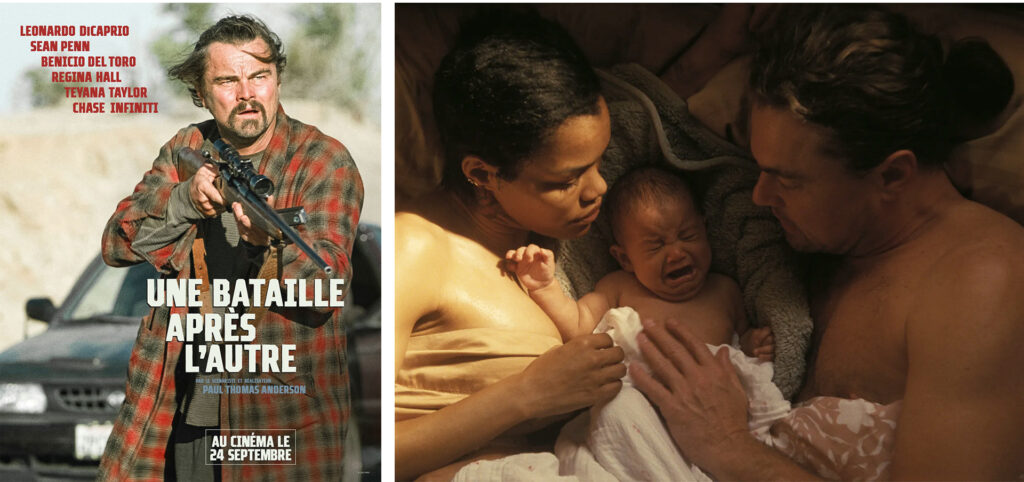

Eros et révolution – sur « Une bataille après l’autre »

Texte intégral (2283 mots)

Cinéma et politique : vaste débat, vieux chantier recouvert de poussière universitaire. Ouvrons l’éventail de ces rapports complexes, qui méritent d’être interrogés de nouveau. D’abord, il y a cette évidence, qui a le défaut propre aux lapalissades d’être à la fois vraie et peu féconde : « Tout est politique ». Transformée récemment en paresseuse chanson (entre ça et « tous les goûts sont dans la nature », ça joue des coudes au Top 50 de la flemme intellectuelle), cette thèse bulldozer joue contre le cinéma, en jouant le social contre l’art pour se dispenser de regarder avant de penser : tel scénario rappelle que nul n’est à l’abri des pulsions et des passions mauvaises, c’est donc qu’il est méchant, de droite, misogyne ; tel autre caresse l’humanisme pénitent du spectateur, c’est donc qu’il est gentil et de gauche.

Cette banalité, elle a pourtant joué autrefois pour le cinéma. Le commandement de Godard est aussi connu qu’il a été oublié : ne pas faire des films politiques, mais faire politiquement des films. En somme : ranger les voeux pieux du scénario, et se pencher plutôt sur les pouvoirs de la mise en scène et du montage. Que cette leçon soit introuvable dans des films où, à condition de n’être pas trop paresseux, on a vite fait de débusquer des regards de droite sous des scénarios de gauche, ça n’a rien de très nouveau. Le critique Serge Daney, en bon disciple de Godard, le disait déjà en réglant leur compte aux films de Boisset, Rosi ou Costa-Gavras. Rien n’a changé, donc, et même, franchement : c’est plutôt pire – chez Boisset et les autres, au moins il y avait un peu de cinéma.

La victoire en baisant

Et le Paul Thomas Anderson, alors ? C’est autre chose : un film qui, sur un sujet politique (la lutte armée contre le fascisme contemporain) fait non-politiquement du cinéma non-politique – mais donne envie comme peu d’autres de se remettre au lancer de pavés. Situé dans un futur proche mais non daté, Une bataille après l’autre tourne autour d’un motif qui, lui, a des effluves très années 1970, comme sa B.O. : l’action politique, c’est d’abord affaire de libido. L’ouverture éblouissante du film (la libération d’un centre de détention de migrants par un groupe antifa d’amazones armées jusqu’aux dents) annonce clairement la couleur, en liant par un mouvement jouissif les jets de bombes artisanales et l’irrépressible envie de baiser des personnages : la révolution, ça se fait moins en chantant qu’en mouillant et en bandant.

Plutôt que « tout est politique », donc : « tout est libido, même la politique » – côté révolution comme côté fascisme, d’ailleurs, puisqu’en miroir, les petits soldats du pouvoir bourgeois sont eux-même peints en joyeux obsédés, à cette différence que de ce côté, ça bande bien plus que ça mouille, puisque le fascisme est un truc d’homme.

L’aube des idoles

Décrit de la sorte, ou résumé à son image promotionnelle (splendide) de pasionaria enceinte à kalashnikov, le film pourrait donner l’impression d’une énième ruse mercantile, jouant opportunément du glamour aseptique de la révolution : un éblouissant tour de grand 8 (le film est sidérant de maîtrise, on s’y amuse sans répit) sur le dos du gauchisme qui n’avait rien demandé. Sauf que là-dessus aussi, Une bataille après l’autre est très clair : son point de vue n’est pas celui de la révolution (ni, souterrainement, celui de la bourgeoisie, du moins pas au-delà du ratio acceptable), mais seulement celui de son personnage (Di Caprio, génial, on l’avait presque oublié), gros benêt échoué chez les gauchistes par erreur d’aiguillage, certain de ne pas être un fasciste mais pas tout à fait sûr d’être un révolutionnaire.

La perspective de la révolution, aujourd’hui comme jamais, est tout de même plus excitante, même (et surtout ?) aux Etats-Unis, que le fascisme : film et personnage s’accordent là-dessus. Mais la seule raison qu’a le personnage de Di Caprio d’accompagner sa belle pasionaria à kalash dans la révolution, c’est son désir – qui n’a rien d’idéologique. Dans ses yeux amoureux comme dans ceux du film au diapason, elle est une icône, mais icône de ce désir et de rien d’autre – et n’a donc pas grand chose à voir avec un t-shirt Che Guevara. Alors ? Oubli coupable de la politique dans le regard d’un film diluant la révolution dans les paillettes luxuriantes de l’industrie ? Non, simplement : le film (le cinéma) fait ce qu’il sait faire. Il regarde. Et il désire.

J’nique tout, j’fais c’que j’kiffe

Une parenthèse s’impose, au sujet du cinéma français, côté droit puis côté gauche. Prenons un film de droite : Bac Nord, de Cédric Jimenez, sorti en 2020. Qu’il soit de droite, voilà qui fait peu de doutes, puisqu’il pleurniche sur le sort d’une police ultra virile rendue impuissante face au crime par une hiérarchie frileuse. Plus surprenant : il y a, dans la première partie du film (la deuxième, recentrée sur son plaidoyer, est aussi immonde que ratée), une scène qui n’est ni de droite ni de gauche mais qui, belle tranche de cinéma, range inévitablement le spectateur du côté des factions de dealers racisés armés que les flics (et en principe le film) ont dans le collimateur. Les trois flics couillus ont arrêté un gamin qui, peu impressionné, les invite énergiquement à aller niquer leurs mères respectives. Le gosse est extraordinaire de vitalité, le petit acteur éblouissant de justesse, et sa violence ingouvernable parfaitement irrésistible, si bien qu’il finit par séduire tout le monde : le film qui n’a d’yeux que pour lui, le spectateur, et même les flics : les quatre finissent hilares dans la voiture, avec du JuL à fond, et le flic en chef qui allume le gyrophare comme si c’était une boule à facette. Ici tout le monde est obligé de se rendre à l’évidence, même le film pourtant de droite : le gamin nique tout, tant pis pour les flics qui méritent bien d’en prendre plein la gueule.

La paresse évoquée plus haut a fait écrire que ce film, indubitablement droitier, l’était notamment parce que son scénario n’offre aucun contrechamp positif à son portrait d’Arabes marseillais en faction de voyous ultraviolents. Sauf qu’en plus d’avoir bien le droit de s’en tenir à cette réalité-là, puisqu’il se présente comme un film de genre (et même si l’évidence rappelle qu’il n’est pas moins « tout politique »), Bac Nord a la qualité rare, dans cette scène et quelques autres, de regarder ces personnages-là avec beaucoup de désir et d’admiration pour leur force. Il a beau être du côté des flics, dans la voiture il est du côté de la vie, du mouvement, donc du cinéma, et du petit voyou. Et ce portrait-là, filmé à partir d’un scénario de droite, est autrement plus aimant et vrai que celui dont nous accablent tant de films si pressés d’être de gauche et antiracistes qu’ils n’ont pas le temps de se rendre compte qu’ils ont gardé un regard de colons – au hasard, et en remontant encore quelques années en arrière : Bande de filles de Céline Sciamma.

Retour vers le futur

Revenons au beau film américain. Nettement moins de droite sur le fond que le film de Jimenez, celui de PTA regarde superbement ses personnages – mais tout le long, pas seulement le temps d’une scène orpheline. Plutôt : il sait les idolâtrer avec les moyens du cinéma, qui ne sont pas ceux de l’idéologie (mais précisons de nouveau : l’idolâtrie pro-flics de la seconde partie du Jimenez est idéologique à crever). Un personnage, un vrai, c’est complexe : ça en sait plus que le spectateur, et plus que le cinéaste. Le gamin de Bac Nord est une menace pour la société, et à la fois sa furie est irrésistible. La pasionaria de Une bataille après l’autre est la plus résolue des révolutionnaires, et pourtant le scénario en fera une balance. Ce détail, qui fait basculer le film, arrête la séduction idéologique mais relance celle du personnage, qui est d’autant plus vivant que son geste est difficilement compréhensible. (C’est d’ailleurs un trait commun aux derniers films de Paul Thomas Anderson, nettement meilleurs que les premiers : le cinéaste a rendu les armes, il a choisi d’en savoir moins qu’eux-mêmes sur ses personnages – le fils prodigue a rendu son trône : apaisé, plus humble, il regarde, et désire.) (Précisons encore : si Une bataille après l’autre pousse loin la satire du fascisme américain, il n’est pas toujours tendre non plus avec les idéaux de la génération woke.)

Une dernière chose. Il y a tout de même bien un peu d’engagement, dans le film de PTA, qui n’est pas si apolitique. La conclusion du film finit de révéler quelque chose que les films précédents suggéraient déjà. Vieillir a vraiment profité au cinéaste. Et probablement que devenir père l’a rendu un bien meilleur artiste – il suffit de voir avec quel amour splendide il regardait les jeunes protagonistes de son précédent film, Licorice Pizza. Sans en dire trop : Di Caprio et le film, dans un seul et même regard, observent une adolescente qui s’éloigne. C’est la fille de la pasionaria, et on devine qu’elle sera bien, politiquement, la fille des idéaux de sa mère. Di Caprio et le film ne comprennent pas grand chose aux moeurs de sa jeunesse, et à ses nouveaux combats. Mais l’amour de son regard est un amour pour le futur, et il est plein d’un espoir qu’il remet entièrement dans les mains des luttes à venir.

25.09.2025 à 14:55

Ni ici, ni ailleurs – à propos de Oui, de Nadav Lapid

Texte intégral (1750 mots)

Oui est-il le grand portrait littéral d’un pays malade dont les symptômes clapoteraient dans un bouillon de vulgarités criardes ? Pour son réalisateur, filmer Israël revient à tisser un patchwork de libido théâtralisée, de sirop électro dance et de corps obsédés par leur image. Un tableau barbouillé de sons et de couleurs recouvrant de sa faune et de sa fanfare propagandiste les cendres de Gaza. Là-dessus, inutile de questionner la sincérité des sentiments de Nadav lapid. Tout le film est effectivement tiré par un immense dégoût des pantins grotesques peuplant le frénétique hachoir à spectacles dans lequel navigue son personnage principal (Y, musicien imaginé en un alter-ego humilié). Demeure, pourtant, à la fin de sa projection, une question : qu’avons-nous vraiment vu d’Israël ? Rien, ou pas grand-chose.

Portrait détourné, balle à blanc

C’est la faiblesse générale d’un film qui revendique une posture radicale pour rendre compte de la réalité contemporaine. Lapid fait en effet chauffer le moteur de la modernité cinématographique, comme si le cycle historique que nous vivons imposait un retour aux esthétiques politiques de Godard, Pasolini ou Ferreri. Résultat : le miroir tendu par le film semble plus tourné vers lui et son geste d’auteur que vers le cadavre moral qu’est la société israélienne. Le travail expressif de Lapid finit ainsi par en obstruer la vue

Symptôme de cette déviation du projet artistique : Oui qui voudrait laisser son spectateur exsangue le quitte finalement amorphe. Fiévreuse, bigarrée et torrentielle, sa mise en scène croit emporter notre regard dans son abstraction écumante, travaillée par des ellipses abruptes, des décadrages violents et des effets de contraste (silence et bruit, enluminures du spectacle face au blême paysager, chorales et monologues, expressivité grimaçante et dureté du masque). Plein d’effets, le film n’en fait pourtant aucun, comme s’il tirait tout le temps à blanc. Reste ainsi le sentiment d’une gratuité du geste, où personnages et propos seraient noyés dans la grande foire à la cocasserie qui fait mine de chauffer l’écran.

La double impuissance du film

Cette esthétique hors de ses gonds n’est pourtant pas sans visée. Elle est double, même. D’abord celle de se placer à la hauteur satirique d’une société déjà grotesque. À l’instar de Paolo Sorrentino, enfant pubard de Fellini, Lapid entend ainsi critiquer la vulgarité de son époque par la reprise boursouflée de sa mise en spectacle. Le ton carnavalesque et saturnal du film voudrait être le miroir toujours plus grimaçant de l’obscénité politique qui règne aujourd’hui dans la société israélienne et ailleurs. Une reprise à peine déformée du spectacle que le pouvoir met en scène pour jouir de sa brutalité et de ses crimes. Reste que l’apparition d’un ersatz israélien de Trump dans le récit, parfaitement convenue et indifférente, montre à quel degré d’impuissance se trouve la dimension critique du film. Pas une surprise, à vrai dire, car aucune œuvre ne peut aujourd’hui éreinter la pornographie politique que nous vivons en usant des mêmes moyens. Déjà débordée par l’objet qu’elle satirise, elle finit invariablement par réduire son univers en petit théâtre pittoresque incapable de mordre aux chevilles du réel.

Mais il y a une seconde ambition qui anime plus secrètement le film et en redouble l’impuissance. Elle tient au ressort même du cinéma de Lapid, adossé sur une foi de charbonnier dans les vertus de l’art. Dans ce jeu de l’hyper – vulgarité, réalisme -, cette foi l’empêche ainsi significativement de tenir jusqu’au bout le genre de note ironique dont un cinéaste comme Verhoeven aurait fait son sel. Ainsi, après une première partie d’abandon moral au règne chaotique du vulgaire, le récit s’oblige à ouvrir une hypothèse rédemptrice à travers la crise que connaît son personnage principal. Y, artiste réduit par la corruption morale de la société israélienne à une prostitution sexuelle et artistique, devenu bouffon d’un régime décadent et criminel, se voit proposer d’écrire un hymne guerrier pour son pays. Passé le premier enthousiasme, l’offre questionne douloureusement sa conscience morale. Avec cette inflexion soudaine du récit que pourtant rien n’annonce, Lapid maintient ainsi derrière l’apparence d’un monde entièrement trivialisé et éhonté la possibilité d’un noyau insécable de dignité. Comme dans ses films précédents, ce noyau est porté par la figure rebelle de l’artiste. Sa seule faute serait de céder à la déchéance esthétique de son temps, équivalente à une déchéance morale. Autrement dit, derrière le oui, bat encore un non. Derrière la vulgarité, il reste encore l’art comme grand principe de résistance.

La réduction critique en drame bourgeois

Problème, ça vaut quoi un art qui s’impose au milieu des ruines ? C’était la question qu’adressait Anne-Marie Mieville à Godard dans leur documentaire Ici et ailleurs, où l’on voyait une petite fille réciter un poème de Mahmoud Darwich. « Cette petite fille est innocente, mais cette forme de théâtre l’est peut-être moins » commentait Mieville après avoir rappelé comment les membres de la Convention Nationale jouissaient de la théâtralisation de leur parole publique. Et tout l’art de Lapid, aussi bien celui qu’il affiche par l’ostentation de sa mise en scène que celui brandi par ses personnages au milieu des ruines de la vulgarité, se présente comme un coup de force altier et exceptionnel. Un geste qui nous barre donc littéralement la vue sur Israël par la frénésie de son expression.

De là, le sentiment que la fiction ne peut supporter longtemps les images documentaires qui percent parfois le film. Un concert caritatif à Tel Aviv, le passage à un check-point, la vision de Gaza martyrisée à partir du promontoire de Sdérot : des images que Lapid écarte bien vite pour remettre en avant ses visions. Puisque rien ne vaut l’art, l’enregistrement du réel ne peut être à la hauteur du spectacle constamment recherché par le cinéaste. Le film finit donc par se piéger lui-même : tout y roule comme une performance close, indifférente au monde, dans une parfaite symétrie avec la manière dont le pouvoir se met en scène. Le film se boucle sur lui-même, jouant même de l’adresse métafictionnelle au spectateur (un personnage nous désigne : « eux aussi ils n’aiment pas Israël »). Acmé de cette réduction : alors qu’ils roulent vers la frontière avec Gaza, une ancienne compagne de Y décrit, bouleversée, les exactions commises le 07 octobre 2023. La scène, parfaitement repliée sur elle-même, ne vaut que comme performance de la comédienne. Comme les Conventionnels, son personnage se regarde faire. Le 07 octobre a disparu, Israël a disparu, Gaza a disparu : à l’instant même où Lapid pensait déchirer son film d’un boulet de réel, ne reste symptomatiquement que la jouissance d’un spectacle.

Cette miniaturisation du monde en petites poches de théâtralité finit ainsi logiquement par emboutir la trajectoire du film dans un mélodrame souffreteux. Car si rien ne permet de comprendre le soudain accès de conscience morale dont souffre Y d’une partie à l’autre du récit (rien à part l’exigence de sa conscience d’artiste), c’est encore pire pour sa compagne. D’abord heureuse de la proposition, elle finit par mépriser son compagnon de l’avoir acceptée. Seule raison donnée par le récit : la fuite sans un mot de Y qu’elle soupçonne de l’avoir trompée. Ou comment le grand film politique sur Israël se révèle en petit drame bourgeois sur la bohème artistique.

Pour prolonger

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie