Accès libre

06.05.2025 à 14:43

Ce qu’essaiment les tiers-lieux et ce que les équipements culturels y butinent

Que recèle l’intérêt des politiques culturelles pour les tiers-lieux ? Et en quoi sont-ils inspirants pour nombre d’équipements culturels ? Arnaud Idelon retrace ici l’évolution d’un mouvement au prisme des attentes des professionnels de la culture.

L’article Ce qu’essaiment les tiers-lieux et ce que les équipements culturels y butinent est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (3608 mots)

En 2018, l’Observatoire des politiques culturelles (OPC) publie sa revue titrée Tiers-lieux culturels, un modèle à suivre ? À l’interrogation se proposent de répondre une douzaine d’experts, issus du mouvement tiers-lieux et des politiques culturelles. Parmi eux, Raphaël Besson propose dans son article « Les tiers-lieux culturels : chronique d’un échec annoncé » d’analyser comment de nombreux lieux culturels sortent, peu à peu, d’une logique d’équipement, pour repenser leurs modes de médiations, endosser d’autres fonctions, s’ouvrir à d’autres pratiques culturelles et s’intégrer davantage à leurs territoires d’ancrages. Quant à l’auteur du présent article, avec « Tiers-lieux culturels : nouveaux modèles ou stratégies d’étiquette ? », il inscrit le jeune mouvement dans une perspective plus longue de politiques culturelles, remontant aux lieux intermédiaires et indépendants, friches culturelles et autres territoires de l’art afin de savoir si les promesses des tiers-lieux culturels s’avèrent effectives ou simple tour de passe-passe sémantique.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Selon le recensement de 2023 de France Tiers-Lieux, 51 % d’entre eux proposent des activités culturelles quand 31 % se définissent comme des tiers-lieux culturels ou lieux intermédiaires ou indépendants. Entre inspiration et crispation, l’objet tiers-lieu ne laisse pas le monde de la culture indifférent. S’il s’agit de replacer ce phénomène dans une perspective historique plus longue et, à fortiori, celle des nouveaux territoires de l’art qui, de l’aveu de Fabrice Lextrait dans son rapport F. Lextrait, Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets pluridisciplinaires… Une nouvelle époque de l’action culturelle : rapport à M. Michel Duffour, Secrétaire d’État au patrimoine et à la décentralisation culturelle, mai 2001. de 2001, ont connu ce même balancier attirance/répulsion « Nous avons eu à la fois des initiatives publiques pour accélérer le mouvement et le réprimer. Nous avons eu à la fois des coproductions avec les institutions culturelles et un mépris caractérisé. Nous avons eu à la fois dans la presse des incantations en faveur du mouvement et des ignorances ségrégationnistes. » Fabrice Lextrait, interviewé dans le cadre de la rédaction de cet article le 3 février 2025., il est aussi question d’appréhender ce que recèle cet intérêt des politiques culturelles pour l’objet tiers-lieux. En quoi le mouvement tiers-lieu est inspirant pour nombre d’équipements culturels ?

Nous y répondrons en explorant les promesses qu’ils portent ou semblent porter et, en creux, ce que cela raconte des actuels manques, désirs et besoins des équipements culturels. Comment ces derniers peuvent avoir à butiner dans le mouvement tiers-lieu, pour repenser leurs pratiques en 2025, au prisme d’enjeux sociétaux et culturels actualisés par les transitions, le climat politique ambiant et le futur incertain des politiques culturelles ?

Les promesses des tiers-lieux ?

Les tiers-lieux ont le vent en poupe dans les politiques culturelles, en témoignent la tribune de Fabrice Raffin en février 2022 dans Libération (« Des tiers-lieux pour une nouvelle politique culturelle ? ») ou la note initiée par la sénatrice PS Sylvie Robert en 2024 avec la Fondation Jean Jaurès (« Quelle politique publique en faveur des tiers-lieux culturels en milieu rural ? »). Deux exemples parmi la myriade d’autres signaux faibles d’un intérêt grandissant du monde de la culture pour les tiers-lieux : le ministère de la Culture organise depuis deux années consécutives des visites de tiers-lieux avec des délégations internationales, met à l’agenda du Forum Entreprendre dans la Culture de nombreux modules dédiés aux tiers-lieux, emploie le vocable dans son appel à projets « Quartiers culturels créatifs » ou rejoint avec la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à démocratie culturelle (DG2TDC) le groupement d’intérêt public France Tiers-Lieux pour penser les politiques publiques dédiées aux tiers-lieux culturels, tandis que des collectivités territoriales ou encore l’Institut français se font accompagner pour reconsidérer leur mode de fonctionnement depuis les tiers-lieux. À l’instar de la médiathèque de la Gare de l’Utopie dans le Parc du Livradois-Forez ou encore la scène nationale Malraux à Chambéry, des équipements s’hybrident avec des démarches de tiers-lieux, contribuant à refondre leur mode d’adresse, dans la continuité des expérimentations des bibliothèques troisième-lieu quand des équipements naissants – tels les Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil – invoquent le tiers-lieu comme source d’inspiration voire modèle. De leur côté, des professionnels de la culture passent de l’institution aux tiers-lieux, dans un sens comme dans l’autre, avec de plus en plus d’agilité, signe que les deux référents ne se renvoient pas dos à dos mais jouent de leurs complémentarités.

Un déclencheur ? « La crise du Covid-19 a eu un effet loupe et a montré l’importance des lieux physiques propices à la rencontre, à la convivialité, le besoin d’espaces d’hyperproximité et de lien social », souligne Alice-Anne Jeandel, responsable de l’animation des communautés professionnelles à l’OPC. Pour Juliette Kaplan, directrice du pôle développement et relations extérieures de Mixt (Nantes), cet intérêt pour les tiers-lieux naît de la nécessité d’un renouvellement de méthodes et du constat de l’essoufflement d’un certain modèle de l’institution culturelle : « Les critiques que l’on se faisait à nous-mêmes sur nos lieux de spectacle vivant nous incitaient à élargir nos visions et à profiter de ces temps de travaux et de réflexion sur le projet d’équipement pour benchmarker, se former, et nous inspirer d’autres méthodes de travail, dont celles éprouvées par les tiers-lieux, afin d’augmenter notre compréhension de ce que nous étions en train de faire. » Les tiers-lieux apparaissent alors pour beaucoup comme un nouvel horizon pour penser des formes culturelles plus contributives et participatives, s’articulant à des modes de gouvernance plus ouverts, associant une diversité de parties prenantes, hybridant usages et publics, faisant le choix de la chronotopie (plusieurs fonctions pour un même espace selon la temporalité) et de l’intensité d’usage, et élargissant ainsi leurs sources de financement.

Parmi les potentiels que les tiers-lieux sont prêts à faire éclore : une culture transitive, en prise avec l’époque, la mise en œuvre des droits culturels, des programmations résolument tournées vers l’émergence, une certaine agilité organisationnelle, une approche située et contextuelle, et leur capacité à adosser aux pratiques culturelles des espaces-temps de vie quotidienne, de rencontre et de convivialité, permis notamment par la pluralité des postures possibles pour les personnes les fréquentant (tantôt public d’un concert, tantôt contributeur au sein d’un chantier participatif, demain membre d’un groupe de travail thématique). Enfin, et surtout, ils ouvrent une piste pour le renouvellement des publics et une lutte contre l’érosion des pratiques culturelles diagnostiquées par nombre d’institutions culturelles.

Des promesses en écho avec celles qu’incarnaient, trois décennies plus tôt, les nouveaux territoires de l’art tels que décrits par Fabrice Lextrait lorsqu’on lui demandait à quels titres ces « lieux-tiers » questionnaient alors le monde institutionnel de la culture : « Ce que les friches, les tiers-lieux culturels ont cultivé et doivent continuer à cultiver est le principe de cette permanence artistique qui peut garantir, en fonction de chaque contexte (géographique, temporel, culturel), la capacité de production des parcours artistiques. Le deuxième élément est bien sûr la nature des publics et des populations, mobilisés par les nouveaux territoires de l’art. Des “loulous” Les mots et l’utopie – Armand Gatti. Hommage. Radio Grenouille, 2017. acteurs associés à des spectacles, aux “raveurs” des premières Utopia, des migrants en cours de langue aux tout-petits des crèches, des publics de restaurants, aux auditeurs de radios libres, les nouveaux territoires de l’art ont montré que les fondements de l’action culturelle étaient vivants et qu’ils incarnaient une utopie concrète pouvant essaimer, mais surtout un cadre d’utopie concrète permettant à chaque territoire de générer ses propres modèles Entretien avec Fabrice Lextrait le 2 mars 2025.. »

Ce cadre, capable d’essaimer en se fondant dans les singularités des territoires d’ancrage, relève ainsi moins d’un modèle que d’une « méthode tiers-lieux ». Au nombre de ses principes d’action : une programmation ouverte – voire une non-programmation – pour laisser émerger les usages au fil du temps. Les espaces deviennent alors des outils au service de la vie locale, accompagnés par des équipes qui facilitent ces dynamiques, comme le résume bien l’expression de « régie des possibilités locales », employée par l’association Yes We Camp. Cette approche repose sur l’acceptation de l’incertitude, la place laissée à l’expérimentation sans craindre l’erreur, et une capacité constante à ajuster le projet en fonction du contexte. Elle s’accompagne d’une attention partagée au lieu dans une logique de contribution collective. Des formes d’organisations et de gouvernance ouvertes donnent place et voix à la diversité des usagers et des usages. Enfin, en pariant sur l’intensification de ces derniers et sur la chronotopie, la capacité à hybrider les activités permet une diversification des publics, des modes d’appropriation comme des ressources au sein de modèles socio-économiques propices à des péréquations vertueuses.

Le tiers-lieu : horizon d’attente ou symptôme ?

Des promesses qui font programme et disent en creux le désir de refonte des modes d’intervention depuis l’institution culturelle, tant pour les services de collectivités qui veulent créer (ou réhabiliter) par le biais d’une commande politique un nouveau lieu sur leur territoire, avec l’envie de décloisonner et de partir des usages, que pour les professionnels des structures culturelles et artistiques qui s’intéressent à la transformation du projet, aux différentes formes d’organisations, aux modèles économiques, à la gouvernance, en recherche de nouvelles manières de faire, alternatives aux fonctionnements traditionnels. Ainsi s’inspirer de l’objet tiers-lieux permet de faire évoluer les organisations elles-mêmes et le travail vers des formes plus collaboratives. Ou le tiers-lieu comme vecteur d’accompagnement au changement et d’extension du référentiel des politiques culturelles au prisme de la réciprocité entre lieu culturel et son territoire et l’émergence d’instances participatives autour des programmations.

Le tiers-lieu, modèle d’inspiration, se fait aussi le révélateur d’un certain climat des politiques culturelles actuelles, ainsi que des doutes et aspirations des équipes des institutions et équipements culturels confrontés aux enjeux quotidiens, ou s’essayant à la prospective. Ainsi peut-on se poser la question : de quoi cet intérêt pour les tiers-lieux est-il le symptôme dans les politiques culturelles ? Pour Alice-Anne Jeandel, cet aveu est multifactoriel, transverse et éminemment politique : « Les acteurs culturels s’interrogent beaucoup sur les enjeux de transition, de renouvellement des publics et les tiers-lieux sont des modes de faire qui peuvent aider à repenser les lieux quand les institutions se heurtent à des enjeux de gouvernance, de participation, de relation au territoire, et des modèles économiques fragilisés… La question des transitions est par nature transversale. Les tiers-lieux peuvent nous aider à relever les défis des transitions sociétales et à remettre les lieux culturels au centre de la société et de ses enjeux. » Au-delà du renouvellement des publics ou de l’hybridation des modèles économiques, c’est donc la question du sens de la culture qui se joue dans cet horizon tiers-lieu : la prise en compte du territoire, la mixité des usages, l’implication des parties prenantes, des formes de redistribution du pouvoir avec des gouvernances plus ouvertes et, de façon sous-jacente, le criant besoin de « faire évoluer le modèle de l’institution qui est à bout de souffle » dans un secteur marqué par l’affaiblissement du service public culturel, le vieillissement des publics, la verticalité de l’adresse des formes artistiques et culturels (selon une logique d’offre), la monofonctionnalité des espaces, et l’inertie organisationnelle peu encline aux changements.

Pour Stéphanie Béziau, directrice de la culture de la Ville de Rezé (44), le mouvement tiers-lieu est autant source d’inspiration que miroir déformant pour les équipements culturels : « Le tiers-lieu correspond à la nécessité d’intégrer ces modes opératoires nouveaux pour repenser le service public de la culture à l’heure où l’on ressent un essoufflement des formes descendantes et, en face, l’émergence de projets culturels plus ancrés, plus sobres également. Si l’on ne fait pas ce virage, nos équipements culturels vont être remis en question. Mais cela n’est pas simple avec les équipes, il faut prendre le temps nécessaire pour changer de curseur et aider toutes les parties prenantes à prendre les choses à bras-le-corps et, surtout, se sentir légitime à le faire. La démarche itérative et expérimentale des tiers-lieux peut constituer un changement de paradigme brusque, mais peut aussi correspondre pour les équipes à un ressenti de perte d’expertise et perte de sens. L’autre risque est de “faire tiers-lieu” comme une injonction que l’on ne questionne plus, en perdant les intentions initiales, et nos horizons communs. »

Repenser les politiques culturelles depuis les tiers-lieux ?

Alors, comme l’appellent de leurs vœux Fabrice Raffin ou Sylvie Robert, faut-il construire une politique culturelle depuis les tiers-lieux, devenus, depuis 2017, « un modèle à suivre » ? Ou repenser les institutions culturelles depuis les expérimentations menées par ces tiers-lieux, en faveur d’une culture transitive, transsectorielle, usant de la chronotopie, de logiques contributives et de formes de gouvernance plus ouvertes ? Il s’agit en tout cas de ne pas opposer tiers-lieux et équipements culturels et de sonder leurs complémentarités L’étude menée par le collectif de recherche Cluster 93 en Île-de-France montre bien comment tiers-lieux et équipements sont partis d’un même continuum tant dans les trajectoires des artistes que dans les usages des publics.. Le piège principal consiste à voir dans les tiers-lieux un modèle générique de sortie de crise https://shs.cairn.info/revue-nectart-2022-1-page-96?lang=fr&tab=sujets-proches, à moindres frais lorsque ceux-ci démontrent que l’on peut faire beaucoup avec peu (notamment par leur capacité à diversifier les sources de financement), et ainsi niveler par le bas le service public de la culture. Un autre risque serait que les politiques culturelles prennent un virage low cost, en s’inspirant des tiers-lieux uniquement pour leur capacité à inventer de nouveaux modèles économiques dans un contexte budgétaire contraint – au détriment des conditions déjà précaires dans lesquelles ces lieux et leurs équipes évoluent.

Un défi bien identifié par Eléonore Havas, coordinatrice du tiers-lieu La Basse Cour dans l’ancienne ferme du château de la Prévalaye à Rennes : « Il ne s’agit surtout pas, en matière de politique publique, de défendre une baisse de ressources pour les institutions culturelles qui ont par ailleurs besoin de davantage de moyens pour faire évoluer leurs modèles vers les droits culturels et d’autres types de médiation. La proposition portée par les tiers-lieux doit être complémentaire. À Rennes, le tissu territorial qui se met en place entre des tiers-lieux comme La Basse Cour ou l’Hôtel Pasteur et des institutions comme Les Champs Libres, permet de substituer à un registre concurrentiel celui de la solidarité, de la complémentarité, et d’un plaidoyer commun. »

Un débat qui résonne avec ceux contemporains du rapport Lextrait en 2001, selon ce dernier : « L’instituant qu’incarnent les nouveaux territoires de l’art n’a jamais été contre l’institué des institutions culturelles. Je dirais même qu’instituant et institué ressentent aujourd’hui encore plus qu’il y a trente ans de nécessaires alliances contre la domination du marché et de l’économie du libre-échange, hélas de plus en plus souvent incarnée dans certaines de nos politiques publiques. Ce qui s’est généré depuis trente ans doit se cultiver dans le champ d’un instituant transversal qui n’est pas la marge, mais le centre de nos problématiques d’évolution, et/ou de révolution de systèmes. Friches, tiers-lieux, NTA, ne doivent pas être un alibi du système, ne doivent pas être la marge. Ils doivent être le ferment, l’accélérateur du mouvement, de la refondation des institutions. » Il s’agit alors, comme le programme la formation de l’OPC « Réinventer les équipements culturels à l’heure des tiers-lieux », de butiner dans chaque modèle en présence pour esquisser les contours des lieux culturels de demain, au service des transitions, dans un rapport de réciprocité pouvant par ailleurs s’appuyer sur la mobilité de plus en plus présente de travailleurs de la culture passant de l’un à l’autre et contribuant à hybrider les référentiels.

Pour aller plus loin :

- https://observatoire.francetierslieux.fr/quels-lieux-entre-politique-culturelle-et-pensee-politique-de-la-culture/

- https://observatoire.francetierslieux.fr/les-droits-culturels-en-lieux/

- https://observatoire.francetierslieux.fr/relire-rapport-lextrait-en-2022/

-

M.-P. Bouchaudy, F. Lextrait, Un abécédaires des friches, laboratoires, fabriques, squats, espaces, intermédiaires, tiers lieux culturels, Paris, Sens & Tonka, 2023.

-

O. Hamant, De l’incohérence, Paris, Odile Jacob, 2024.

L’article Ce qu’essaiment les tiers-lieux et ce que les équipements culturels y butinent est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

24.04.2025 à 10:04

Patrimonialiser la catastrophe ? Le phénomène du dark tourism

Visiter le site d’une catastrophe naturelle ou humaine à Fukushima ou à la Nouvelle Orléans à la suite de l’ouragan Katrina, faire une excursion dans une favela au Brésil ou un township en Afrique du Sud… une offre de « dark tourism » a émergé à côté des circuits traditionnels. Si le terme est relativement récent, défini […]

L’article Patrimonialiser la catastrophe ? Le phénomène du dark tourism est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Lire plus (163 mots)

Visiter le site d’une catastrophe naturelle ou humaine à Fukushima ou à la Nouvelle Orléans à la suite de l’ouragan Katrina, faire une excursion dans une favela au Brésil ou un township en Afrique du Sud… une offre de « dark tourism » a émergé à côté des circuits traditionnels. Si le terme est relativement récent, défini d’abord par des chercheurs puis repris par le secteur touristique, ce tourisme de l’étrange n’est pas nouveau. Hécate Vergopoulos, travaille sur ce phénomène et a notamment étudié le cas de Tchernobyl. Que raconte cet attrait pour les lieux macabres ? Comment des États peuvent-ils gérer ce patrimoine difficile ? Quelles motivations à visiter de tels sites ? Faut-il les patrimonialiser ?

L’article Patrimonialiser la catastrophe ? Le phénomène du dark tourism est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

17.04.2025 à 14:30

Écologie du livre : miser sur l’interprofession

La filière du livre et de la lecture n’est pas exempte d’enjeux écologiques, mais ceux-ci tardent à s’incarner dans la construction d’une politique cohérente. Comment impulser et mettre en œuvre cette transition dans un secteur aux acteurs variés, aussi bien en typologie qu’en échelon géographique ? Et quelle part prennent les bibliothèques sur le sujet ?

L’article Écologie du livre : miser sur l’interprofession est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (2747 mots)

À quelles problématiques fait face le secteur du livre et de la lecture en matière d’écologie ?

Mélanie Mazan – L’Association pour l’écologie du livre analyse la filière du livre et de la lecture au prisme des pensées de l’écologie : un écosystème écologique doit être diversifié, équilibré, en interdépendance et non délétère pour les éléments qui le composent ainsi que pour les autres écosystèmes. Félix Guattari F. Guattari, « Les trois écologies », EcoRev’, no 43(1), p. 5-7. conceptualise à cet égard trois écologies qui doivent être travaillées ensemble, car pour agir sur l’environnement (écologie matérielle), les cadres économiques et sociaux doivent évoluer (écologie sociale), et pour cela nos cadres de pensées doivent le permettre (écologie symbolique). Au regard de cette approche, plusieurs problématiques se dégagent. La première est que le livre est certes un objet culturel, mais c’est aussi un produit manufacturé adossé à une industrie papetière extrêmement polluante et gourmande en ressources (bois, énergie, eau…) qui fait pression sur le vivant. Son économie est également fortement basée sur les flux de transport (importation du papier, distribution…). En second lieu, se pose la question du gaspillage puisqu’on estime au minimum à 25 000 tonnes le nombre de livres pilonnés en France par an (soit 13,9 % des livres distribués) – un chiffre qui fait néanmoins débat, le bureau d’études BASIC l’évaluant plutôt entre 20 % et 25 % si l’on inclut la part de pilon sur stock Un livre français – Évolutions et impacts de l’édition en France, Basic, 2017.. L’économie du livre – et notamment les librairies – est par ailleurs noyée sous un flux de nouveautés. Cette surproduction – en nombre de titres et en volume – est induite et admise par le système, intégrée dans les modèles économiques. Au-delà de ces enjeux environnementaux et matériels, nous constatons enfin un manque de diversité des œuvres accessibles puisque quatre groupes d’édition financiarisés (Hachette, Éditis, Madrigall et Média-Participations) détiennent 70 % du marché de l’édition, avec 41 % rien que pour le groupe Hachette (chiffres 2023). Cette concentration crée un déséquilibre au sein de l’écosystème, puisque ces groupes écrasent et invisibilisent les acteurs indépendants, avec une force de frappe sur les plans de la production, de la distribution et de la prescription médiatique impossible à égaler par la petite et moyenne édition. Ce déséquilibre économique met en danger l’indispensable bibliodiversité (diversité culturelle appliquée au livre) qui nourrit la richesse des représentations et des imaginaires au sein de nos sociétés.

Mélanie Cronier – J’ajouterai aussi une autre problématique à laquelle fait face le secteur : son organisation en silos. Cela entraîne une faible interconnaissance entre les différents corps de métiers qui n’aide pas à avoir une vision écosystémique. Plutôt que de faire corps sur des sujets comme l’urgence climatique et la concentration éditoriale, les professionnels se renvoient souvent la balle. Il serait donc temps de passer de cette logique concurrentielle à une dynamique plus coopérative, tout en prenant en compte la diversité des réalités.

Que représenterait un livre « soutenable » ?

M.M. – Sur le plan matériel, nous ne savons pas, aujourd’hui, fabriquer du papier ou de l’encre de manière complètement neutre. Nous ne savons pas non plus faire du papier local, écologique, dans des forêts gérées écologiquement en quantité suffisante pour répondre à la demande actuelle – seuls y parviennent partiellement quelques acteurs en Europe, notamment en Scandinavie. Nous pouvons noter cependant des avancées sur le plan de l’éco-conception des livres (en jouant sur les formats, les encres, les typographies…) et des améliorations quant aux performances environnementales des lignes de production industrielle. L’enjeu principal reste celui de la surproduction pour sortir d’une logique de flux, de nouveauté et de vitesse. Un livre reste en moyenne trois à quatre semaines sur une table de librairie avant d’être renvoyé à l’éditeur et n’a pas le temps de trouver son lectorat. Le taux de retour par trimestre est de 22 % en moyenne et de 62 % pour les nouveautés Selon une étude du Syndicat de la librairie française.. Ralentir et donner plus de temps à chaque titre est encore un impensé. Plus globalement, il existe une vraie tension entre la notion de livre comme objet culturel d’intérêt général ou collectif et le livre comme produit industriel soumis à des logiques marchandes.

M. C. – Il faut souligner qu’il existe peu de données chiffrées quant au poids du secteur en matière d’environnement, mis à part le rapport du Shift Project « Décarbonons la culture ! » publié en 2021 On y lit que la production et la commercialisation d’un livre représentent environ 1,8 kg de CO2 par exemplaire, dans le cas d’un ouvrage acheté en librairie de centre-ville. La production représente environ 40 % des émissions ; l’activité d’édition, de diffusion et de distribution autour de 20 % ; la librairie un peu moins de 30 % des émissions ; et enfin les déplacements des clients vers la librairie plus de 10 % des émissions moyennes par livre. (Cf. The Shift Project, « Décarbonons la culture ! », novembre 2021. Partie « Décarboner le livre, la lecture, l’édition et la chaîne du livre », p. 92 à 138).. Des études – de la part du ministère de la Culture et du Centre national du livre – sont néanmoins en projet. À noter, par ailleurs, que le livre est le seul objet qui n’est pas concerné par la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, ni la R.E.P. papier qui fixe la responsabilité élargie du producteur d’un produit. Cela pourrait être un levier pour responsabiliser les producteurs de livres. Subsiste néanmoins une question : qui serait qualifié de producteur dans cette chaîne ?

Quels sont les acteurs à même d’impulser et mettre en œuvre cette transition ?

M. M. – Les acteurs de la filière du livre et de la lecture sont extrêmement nombreux (de la fabrication de la pâte à papier jusqu’aux points de vente ou de diffusion du livre) et beaucoup ont « la tête dans le guidon » – comme dans toutes les filières économiques. Nous avons donc besoin de structures qui soutiennent, accompagnent et font du lien, pour proposer des espaces de réflexion notamment sur les questions écologiques. Malheureusement, les structures régionales du livre qui font partie de ces lieux de dialogue interprofessionnel sont actuellement mises en danger par les baisses imposées des dotations des collectivités, et plus dramatiquement en Pays de la Loire.

M. C – En effet, la subvention de la Région – qui représente 75 % du budget de fonctionnement de Mobilis – est diminuée de 50 % en 2025 et sera totalement supprimée en 2026. L’association va perdurer, mais elle n’aura plus de salariées pour proposer de l’accompagnement, faire de la formation, organiser des journées professionnelles et publier des ressources. Or l’enjeu en matière de politiques publiques se situe dans le soutien aux structures régionales pour le livre. Tout le travail mené jusqu’à aujourd’hui sur les questions écologiques se nourrit des observations de terrain des professionnels que nous avons pris le temps d’écouter, dont nous avons recueilli et rassemblé les initiatives. Cela a lancé une véritable dynamique, dans une logique bottom-up. Si demain ces structures disparaissent, nous pouvons craindre un repli sur soi des professionnels.

M. M. – Au niveau national, la structuration est forte via les syndicats et les fédérations, mais elle est organisée par métier – le Syndicat national de l’édition SNE, Charte environnementale de l’édition de livres : un guide des bonnes pratiques, octobre 2021. et le Syndicat de la librairie française SLF, Écologie en librairie : bonnes pratiques et inspirations, 2024. ont par exemple publié des guides de bonnes pratiques – alors que la transformation écologique nécessiterait aussi et avant tout d’être pensée à l’échelle de la filière. L’Association pour l’écologie du livre se retrouve être le seul espace d’échange véritablement interprofessionnel au niveau national. Cela avance néanmoins depuis quelques mois et le sujet commence à être abordé dans différents événements professionnels du secteur.

Comment s’articulent les différentes politiques locales, régionales et nationales autour de ces enjeux ?

M. M – Il peut être important de rappeler que nous avons la chance d’être encore dans un pays exceptionnel en matière d’aide publique à la création et à l’édition. Le prix unique du livre est également une exception culturelle. Ces financements permettent de maintenir un écosystème indépendant malgré le contexte de concentration éditoriale. Toutefois, en matière de transition écologique, il n’existe pas de politique ni d’aide nationale dédiée hormis le timide plan de soutien qu’a lancé le Centre national du livre en mai 2024 qui s’appuie sur la feuille de route définie par le ministère de la Culture en 2022. Le plan Alternatives vertes 2, dans le cadre de France 2030, constitue un moyen pour accompagner des initiatives, mais de façon assez indirecte. C’est donc majoritairement aux niveaux local et régional que cela se structure. Mobilis est le seul pôle régional à avoir un temps plein dédié aux questions écologiques, mais son travail a infusé dans toutes les régions. Ces structures font réellement de la politique publique ou parapublique. L’échelle politique locale pourrait être un levier à approfondir bien que les villes et métropoles ne soient pas, à ce jour, très actives sur l’économie du livre, qui n’est pas dans leur compétence. Les régions sont davantage concernées par cet accompagnement au développement économique.

M. C. – Les communes et les départements ne sont peut-être pas très actifs sur l’économie du livre mais n’oublions pas les politiques de lecture publique. Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt qui achètent des livres sont des acteurs importants de cet écosystème du livre et de la lecture. Les bibliothécaires sont assez investis dans ces réflexions et se forment à ces questions.

Quelle part, justement, prennent les bibliothèques sur ce sujet de la transition écologique ?

M. C. – Leurs leviers sont multiples : d’un point de vue matériel, on peut citer la gestion du bâtiment, l’énergie, la gestion du désherbage (qui vise à élaguer la collection de documents), l’équipement des ouvrages ; elles peuvent également être attentives à mettre en avant l’édition indépendante dans leurs politiques d’acquisition. L’Association des bibliothécaires de France a une commission « bibliothèques vertes » et tient un Blog qui partage des bonnes pratiques et des ressources, car elles ont déjà cette habitude de travailler en réseau. Elles peuvent avoir un impact direct sur les habitants : au-delà du prêt de livres, les bibliothèques sont de véritables lieux de vie, et sont par définition des lieux écologiques où l’on peut mutualiser des espaces, aller aux toilettes, bénéficier du chauffage…

M. M – Les bibliothèques sont un acteur essentiel pour penser le futur de l’écosystème du livre. Au sein de notre association, nous menons des ateliers d’éco-fiction, c’est-à-dire de la fiction d’anticipation dans un environnement à forte contrainte écologique. Dans 90 % des cas, nous revenons à une démarchandisation du livre et à une réappropriation du livre comme un commun. Inévitablement, dans ces éco-fictions, les bibliothèques prennent une place centrale dans la ville ou le village. Elles deviennent un lieu de vie, d’accueil, d’échange de savoirs, de mutualisation des outils technologiques… Aujourd’hui, la bibliothèque est mise au ban des réflexions sur l’économie et l’écologie du livre, alors que d’un point de vue économique elle a un énorme impact sur le chiffre d’affaires des libraires locales. En matière d’acquisition, il y aurait cependant un travail à mener pour aider les librairies indépendantes à accéder à ces marchés publics. Mutualiser des livres est également dans l’ADN des bibliothèques et cela constitue un levier important pour contrer la surproduction, pour augmenter la durabilité et la circulation des livres.

M. C. – On entend beaucoup parler de la notion de « circuit court » mais en matière de fabrication du livre, c’est impossible. Cela se joue plutôt du côté de sa diffusion. À cet endroit, les bibliothèques peuvent promouvoir – par le biais de leur politique documentaire – un document cadre qui permet de définir clairement des choix et engagements. À titre d’exemple, la médiathèque L’Échappée aux Sorinières (44) a annoncé réserver 20 % de ses acquisitions à l’édition régionale, pour soutenir l’édition en Pays de la Loire qui se retrouve mécaniquement en difficulté à la suite des annonces de la présidente de Région. Une autre bibliothèque, à Rezé (44), implique les habitants dans le choix des livres qu’ils souhaitent avoir dans leur bibliothèque. Pour finir, il y a la question du désherbage qui peut se travailler au niveau local, en nouant des partenariats avec des associations dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. C’est par l’établissement de dynamiques de coopération que nous pourrons réellement faire bouger les lignes.

L’article Écologie du livre : miser sur l’interprofession est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

10.04.2025 à 09:40

Les sociétés d’ingénierie culturelle, au cœur du rapport entre public et privé

De plus en plus de collectivités, mais aussi d’institutions publiques ou de promoteurs privés, font appel à des entreprises spécialisées en ingénierie culturelle pour des missions de politique culturelle, de réhabilitation d’équipements, de création d’événements… Un marché crucial dans le paysage culturel, avec un risque croissant de standardisation et de concentration.

L’article Les sociétés d’ingénierie culturelle, au cœur du rapport entre public et privé est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (2435 mots)

Article paru dans L’Observatoire no 63, décembre 2024

Une enquête du Monde (12 avril 2024) sur l’attribution du label « capitale européenne de la culture » à la ville de Bourges nous apprend que le maire Yann Galut avait au départ fait appel à une société d’ingénierie culturelle, Troisième Pôle. Mais le résultat escompté s’est fait attendre : « le projet patine », écrit le journaliste Laurent Carpentier. Au bout du compte, la ville décide d’arrêter sa collaboration avec cette agence pour confier le projet à Pascal Keiser, directeur de théâtre et commissaire d’exposition, qui s’était déjà occupé de la candidature de la ville belge de Mons comme capitale européenne de la culture. Un choix porteur : Bourges rafle la mise et organisera l’événement en 2028. Ces sociétés d’ingénierie, qui emportent aujourd’hui nombre d’appels d’offres dans le secteur culturel, seraient donc faillibles ?

La directrice de Troisième Pôle, Caroline Couraud, nous donne sa version des faits : « La ligne d’orientation politique a changé. Au départ, la ville de Bourges nous a demandé d’imaginer un projet le plus participatif possible, en dialogue avec les habitants. Puis le maire a souhaité avoir un interlocuteur unique, à l’ancienne. Il peut être plus facile dans certains cas pour un élu d’avoir face à lui une seule personne. »

Mais le rétropédalage de Bourges semble plutôt une exception. Aujourd’hui, la tendance est surtout de voir les collectivités territoriales se tourner vers des sociétés extérieures pour réaliser ce qu’elles faisaient encore en interne il y a quelques années. Un effet donc d’aubaine pour les acteurs du secteur. « La baisse des dotations publiques a amené les collectivités à se réorganiser, à externaliser davantage pour gagner sur leurs masses salariales », constate Vincent Carry, directeur général d’Arty Farty, qui gère les Nuits sonores à Lyon et la Gaîté lyrique à Paris, et a développé en son sein une activité d’ingénierie culturelle. « Ce sont majoritairement les villes moyennes qui font appel à nos services. Les grandes villes peuvent davantage le faire en interne », observe Caroline Couraud. Il arrive également que des opérateurs culturels en tant que tels sollicitent des sociétés d’ingénierie pour des missions de développement, économique ou bâtimentaire. Anne-Caroline Jambaud, codirectrice du pôle Coordination et Liens d’Arty Farty, note que « la complexité des dispositifs de financement public incite aussi à faire appel à des sociétés d’ingénierie, car les structures culturelles ne sont pas assez outillées ». Les établissements publics ou parapublics ne sont pas les seuls commanditaires. Des promoteurs immobiliers passent également des appels d’offres à ces sociétés, en particulier pour accompagner la transformation de friches industrielles en tiers-lieux. Les missions sont extrêmement variées, depuis l’étude de politiques culturelles jusqu’à des recommandations pour l’aménagement d’espaces, en passant par du conseil artistique ou l’accompagnement de dossiers européens. Ces agences d’ingénierie ont donc entre leurs mains une (grande) partie de l’avenir du paysage culturel.

La tendance est surtout de voir les collectivités territoriales se tourner vers des sociétés extérieures pour réaliser ce qu’elles faisaient encore en interne il y a quelques années.

Multiplication des acteurs et complexité des missions

Les sociétés qui répondent à ces appels d’offres sont de différentes natures. Les plus grands cabinets d’audits et de conseils investissent désormais le créneau culturel, notamment EY (anciennement appelé Ernst & Young), l’un des leaders mondiaux en ce domaine, ou encore le groupe In Extenso, qui compte près de 6 200 collaborateurs. Ces entreprises développent un modèle duplicable qui leur permet de répondre à un maximum d’appels d’offres. « Les collectivités peuvent être séduites par l’image d’autorité due à la taille de ces agences et au prestige de leur marque. Par exemple, un maire peut parfois plus facilement faire accepter un projet de nouvelle médiathèque en disant que c’est EY qui le lui recommande », nous souffle un observateur du secteur, qui craint un effet de concentration du marché de l’ingénierie culturelle. À la suite de notre demande d’interview, la direction de la communication d’EY nous a indiqué que « les équipes ne prenaient pas la parole sur le sujet en raison du changement de gouvernance actuel en interne ». Prompt à répondre aux appels d’offres, EY semble moins réactif avec les journalistes. Dans le secteur, certaines voix critiquent également les méthodes de ces groupes qui vont toujours aller dans le sens de leur commanditaire.

L’économie sociale et solidaire (ESS) s’empare aussi de ce créneau. La branche culture du groupe SOS, géant de l’ESS, compte en son sein l’agence Troisième Pôle. Elle développe des projets à Marseille, Saint-Ouen, Sèvres. Par sa gouvernance et son mode organisationnel, l’ESS diffère nettement du secteur culturel institutionnel. Il n’empêche : les deux mondes cherchent à se rencontrer. Et l’ingénierie en est une porte d’entrée. « Comment hybrider les financements ? Comment créer de l’innovation en servant l’intérêt général ? Ces pistes nous semblent passionnantes à explorer, pour dépasser notamment les barrières public/privé, nous dit Sarah Yanicostas, directrice générale Culture du groupe SOS. Notre but est de coconstruire avec les artistes, les habitants, les associations, et de permettre l’accès à la culture pour des publics au parcours de vie cabossé. » Reste des freins dans la philosophie même des projets : « L’ESS pense beaucoup plus en évaluation d’impact que le secteur culturel, poursuit Sarah Yanicostas. C’est un monde qui est encore trop cloisonné, qui regarde parfois de haut les publics qu’il ne connaît pas. »

En parallèle, on voit aussi de plus en plus d’associations ou d’opérateurs culturels développer en leur sein une activité d’ingénierie. Ces acteurs de terrain mettent en avant leur expérience. « Comme nous gérons plusieurs structures culturelles, nous ne sommes pas une agence hors-sol. On est dans le faire. Nous sommes de bons capteurs de l’évolution des usages », nous dit Vincent Carry, avant de préciser : « Nous faisions toujours un peu d’ingénierie culturelle, mais désormais ce volet a vocation à se développer. » Arty Farty a ainsi remporté des appels d’offres pour des missions sur des halles à Marseille et Toulouse, un festival à Reims, une école à Lyon.

Enfin, les grands établissements publics se mettent également sur ce créneau. À Paris, le Centquatre compte ainsi une équipe d’une douzaine de personnes dédiée à cette activité, dont la moitié est composée d’urbanistes, géographes, architectes. « L’un de nos domaines de prédilection, ce sont les projets d’urbanisme culturel, souligne Martin Colomer-Diez, directeur de l’ingénierie culturelle du Centquatre. Avant même de développer un département spécifique, nous avons été sollicités par des institutions, des gouvernements qui cherchaient à réhabiliter des lieux patrimoniaux. Tout le monde veut aujourd’hui sa friche culturelle. » L’arrivée des établissements publics sur le marché fait grincer des dents. Pour Caroline Couraud, « c’est de la concurrence déloyale. Ces institutions sont subventionnées. Elles recrutent désormais des collaborateurs pour se développer sur ce créneau. Et en face, les commanditaires espèrent ainsi obtenir un mini-Centquatre ». Une vision que Martin Colomer-Diez ne partage pas : « On doit être rentable comme une société privée. Nos marges servent à financer l’activité artistique du Centquatre. Et en aucun cas, nous ne cherchons à faire un mini-Centquatre, bien au contraire, nous recherchons à mettre en avant l’identité de chaque projet. En revanche, si certains acteurs viennent vers nous, c’est peut-être aussi grâce à notre réputation de service public. »

On l’aura compris : sur ce marché, chaque agence essaie de se distinguer. EY avec son expertise économique, SOS avec son volet social, le Centquatre avec son axe urbanistique ou encore Arty Farty avec sa dimension éditoriale, comprenant en son sein un pôle Idées… Steven Hearn, fondateur il y a vingt-cinq ans de Troisième Pôle, observe l’évolution de l’ingénierie culturelle : « La première génération a été incarnée par une figure comme Claude Mollard, fondateur de l’agence ABCD, qui organisait les grands projets culturels du pays. Puis on est passé à une vague de techniciens. Aujourd’hui, on repolitise l’ingénierie culturelle, en prenant en compte les questions de développement durable, d’inclusion. »

Si les sociétés se développent sur ce créneau, est-ce par appât du gain ? Sur le plan économique, les témoignages sont nuancés. « Il y a un fantasme sur les sociétés de conseil. Mais cela dépend de la taille des structures. Nous faisons pour notre part un million d’euros de chiffre d’affaires et arrivons à être à l’équilibre », nous dit Caroline Couraud, précisant que la moitié de ses équipes télétravaillent en région – comme pour faire mentir le cliché de la société parisienne donnant des leçons à la province. « On perd beaucoup d’appels d’offres. Or à chaque fois, c’est un temps important qui est mobilisé. Dans les concours d’architecture, les équipes shortlistées sont payées. Ce n’est pas le cas dans notre domaine », regrette Vincent Carry. Récemment, Arty Farty a ainsi consacré beaucoup de temps au projet du Théâtre national de Strasbourg, qui voulait réhabiliter un ancien auditorium situé dans ses murs mais aujourd’hui inutilisé. C’est le Centquatre qui a remporté la mise. Arty Farty réalise en ingénierie culturelle un chiffre d’affaires annuel d’environ 100 000 euros – une mission rapporte entre 5 000 et 30 000 euros. La branche ingénierie culturelle du Centquatre ne souhaite pas de son côté communiquer le montant de son chiffre d’affaires.

Externaliser des missions de préfiguration qui se révéleront décisives dans le développement de l’offre Culturelle n’est-il pas quelque peu paradoxal ?

Enjeux politiques et éthiques : quel avenir pour l’ingénierie culturelle ?

Le développement des agences françaises passe aussi par l’étranger, où elles exportent leur savoir-faire. Troisième Pôle et Arty Farty ont par exemple toutes deux travaillé en Afrique de l’Ouest. Il peut s’agir aussi bien de missions de développement culturel que d’études de dispositifs techniques.

Reste des questions éthiques. « Contrairement à d’autres agences, nous n’avons pas candidaté pour des appels d’offres en Arabie saoudite, alors même que le pays se développe sur le plan culturel », nous dit Steven Hearn. Pour le projet d’Al-Ula, au nord-ouest du pays, le régime wahhabite a en effet travaillé avec nombre de sociétés françaises, notamment Accor. La France a même mis en place Afalula, une agence pour le développement d’Al-Ula. Les sociétés d’ingénierie s’inquiètent aussi devant la nature de certains appels d’offres. « Des promoteurs immobiliers veulent profiter de la culture pour créer un phénomène de gentrification et ainsi faire s’envoler les loyers », observe Anne-Caroline Jambaud. « On y a cru au départ, mais on s’est rapidement rendu compte que, dans l’orientation donnée à ces tiers-lieux, la culture n’était qu’un prétexte pour vendre de la bière », nous dit Steven Hearn, qui confie aussi avoir refusé de concourir au projet controversé d’EuropaCity, méga centre de loisirs et de commerce en Île-de-France finalement abandonné. L’intérêt général est parfois bien loin… De l’autre côté, les acteurs de l’ingénierie se félicitent de voir se développer les projets en milieu rural. « La place de la culture y est un enjeu démocratique, d’autant plus avec la menace de l’extrême droite », dit Vincent Carry.

Mais une question fondamentale se pose : externaliser des missions de préfiguration qui se révéleront décisives dans le développement de l’offre culturelle n’est-il pas quelque peu paradoxal ? « On a fait en sorte de rendre leur externalisation inévitable, en réduisant le personnel et en créant des dispositifs techniquement de plus en plus complexes. C’est finalement une question politique : veut-on confier l’avenir culturel du pays à des grandes agences de conseil et d’audit ? », nous dit un observateur du monde culturel, sous couvert d’anonymat. Face à ce libéralisme grandissant, tout l’enjeu est d’arriver à garder une diversité d’acteurs sur ce marché. La confiscation des missions d’ingénierie entre les mains de quelques agences pourrait constituer un risque majeur de standardisation du paysage culturel.

Portrait d’Antoine Pecqueur : photo Léa Crespi © Flammarion

L’article Les sociétés d’ingénierie culturelle, au cœur du rapport entre public et privé est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

03.04.2025 à 10:02

Les années Lang

Dans ce 9e épisode, Guy Saez décrypte les grandes lignes de la politique culturelle d’une figure incontournable en la matière : Jack Lang, ministre phare, qui a obtenu le doublement de son budget. Doté de moyens considérables, il œuvre fortement à la valorisation des artistes et entame une rénovation profonde des institutions culturelles, mais sa politique […]

L’article Les années Lang est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Lire plus (151 mots)

Dans ce 9e épisode, Guy Saez décrypte les grandes lignes de la politique culturelle d’une figure incontournable en la matière : Jack Lang, ministre phare, qui a obtenu le doublement de son budget. Doté de moyens considérables, il œuvre fortement à la valorisation des artistes et entame une rénovation profonde des institutions culturelles, mais sa politique fait aussi l’objet de virulentes contestations. Ainsi, l’évolution de la société viendra par la suite questionner ses fondamentaux. En quoi sa politique complexe et audacieuse a-t-elle consisté ?

Partenaires

Un podcast imaginé par l’OPC et le Comité d’histoire du ministère de la Culture.

L’article Les années Lang est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

27.03.2025 à 14:42

Quelle place pour la diversité ethno-raciale à l’École de danse de l’Opéra de Paris ?

Le 11 mars 2023, Guillaume Diop est nommé danseur étoile de l’Opéra national de Paris. Un moment historique : en plus de trois siècles d’existence, il est le premier artiste noir à atteindre ce grade prestigieux. Si cette nomination est perçue comme un symbole de progrès, elle met aussi en lumière une réalité bien ancrée : le ballet classique reste majoritairement blanc. Mais pourquoi ? Entre héritage esthétique, sélection rigoureuse et entre-soi, comment la diversité est-elle prise en compte dans le recrutement des danseurs ? Des questionnements auxquels Thomas Nabais a consacré son mémoire de Master.

L’article Quelle place pour la diversité ethno-raciale à l’École de danse de l’Opéra de Paris ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (1128 mots)

Pouvez-vous vous présenter ?

J’ai vingt-quatre ans et je suis actuellement en première année de master « Direction de projets culturels » à Sciences Po Grenoble. Auparavant, j’ai obtenu une licence de sciences humaines appliquées à l’université Grenoble Alpes. Mon parcours est un peu particulier parce qu’il s’est étendu sur plusieurs années car, en parallèle, je suis sportif de haut niveau : je pratique la danse sur glace en couple. Je pense que c’est aussi cette fibre-là, ce côté artistique du sport qui m’a amené à avoir un intérêt plus poussé pour la danse et à travailler sur ce sujet dans mon mémoire.

Je suis actuellement en stage à Villa Glovettes pour quelques mois, et j’apprends beaucoup : je découvre une large palette de compétences professionnelles dans le secteur culturel. Et puis ça me fait voir le Vercors d’une autre façon parce que, depuis dix ans, j’en ai une approche plutôt sportive et là, je le regarde autrement.

Comment est née l’envie de travailler sur ce sujet de mémoire ?

J’ai depuis longtemps une fascination pour l’Opéra de Paris – et pour la danse en général. Je me suis dit que ce serait une opportunité d’aller creuser, fouiller et voir l’arrière de la scène. Dépasser le simple fait d’apprécier le ballet, la danse, le mouvement et l’histoire pour aboutir à une réflexion. Cela faisait également écho à un cours que j’avais suivi l’année dernière et qui m’avait vraiment fait prendre conscience que les questions de société traversent le secteur culturel.

En pensant à la danse et à cette problématique de diversité ethno-raciale, la danse classique et l’Opéra de Paris me sont immédiatement venus en tête pour ces raisons de traditions que l’on connaît. J’ai trouvé que c’était un beau point de tension entre quelque chose que j’admire et un sujet important qui m’a tenu en haleine pendant tous ces mois durant lesquels j’ai réalisé ce travail.

Votre terrain d’enquête vous a-t-il surpris ?

Oui et non. Je savais d’avance que l’Opéra de Paris serait un terrain assez verrouillé, surtout pour ce sujet sensible et délicat. Je me doutais qu’il allait falloir faire preuve de perspicacité, de persévérance et de finesse pour aborder cette question si j’avais l’occasion de m’entretenir avec des membres de cette institution.

Dans le même temps, j’avais bien conscience aussi que dans les traditions, l’histoire du ballet et de l’Opéra, il existe une sorte de racisme inhérent, tout un contexte de colonisation et d’impérialisme occidental, et c’est aussi ça qui m’intéressait : comment cette histoire et ces traditions qui sont encore représentées sur la scène de l’Opéra de Paris entrent en tension avec les enjeux contemporains de diversité. Mais je dois reconnaître avoir été surpris par la vitesse à laquelle ce dernier s’en est saisi en mettant des choses en place depuis cinq ans. Les résultats ne pourront se voir que sur un temps assez long, parce que ça demande des réflexions de fond tant sur les procédures de recrutement pour intégrer l’École que sur la conception plus large de l’institution, mais je trouve que là, ça a quand même beaucoup évolué à plein d’endroits : avec le comité de la diversité, la contextualisation des œuvres, la manière de représenter les danseurs et les danseuses, de les maquiller et de les coiffer, etc. En cinq ans, pour une telle institution aussi ancrée et installée, ça m’a donné un peu d’espoir.

Depuis l’affaire George Floyd, notamment, j’ai l’impression que beaucoup d’institutions se sont questionnées sur leur rapport à la blanchité, au racisme, et aux discriminations. Il y a eu aussi le manifeste des artistes et du personnel de l’Opéra pour dénoncer l’absence de diversité, un changement de direction, très volontaire sur cette question, etc. Tout ça a donné un cadre général qui fait avancer les choses. On sent bien aujourd’hui que c’est incontournable. L’Opéra a une réelle volonté de se moderniser et de s’éloigner de l’image poussiéreuse que l’on pourrait en avoir. Il est donc obligé de prendre en compte ces questions de diversité, de même que le problème de la transition écologique, par exemple.

Que voudriez-vous faire évoluer dans le secteur culturel ?

J’aimerais évidemment plus de représentation de toutes les diversités (ethno-raciale, de genre, des corps, etc.) sur scène mais aussi en coulisses, que ce soit dans la danse, le cinéma, le théâtre. On voit très rarement des personnes plus âgées qui dansent passé quarante ans. Tout comme au cinéma, c’est bien connu que, passé un certain âge, une femme a moins de chance d’être retenue pour un film. Cela peut paraître facile de dire ça, mais voir davantage de diversité est réellement quelque chose que je souhaite parce que ce sera sans doute une force pour s’adresser à d’autres publics. Ce qui rejoint la notion des droits culturels et l’idée de « faire culture » tous ensemble. Donc, en tous points de vue, la diversité est une force essentielle pour y parvenir.

L’article Quelle place pour la diversité ethno-raciale à l’École de danse de l’Opéra de Paris ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

25.03.2025 à 10:20

Ligne de crête de l’indépendance culturelle : entre tensions, contradictions et équilibres

En France, et plus largement en Europe, certains acteurs culturels ont fait le choix de l’indépendance, que celle-ci soit politique, institutionnelle ou économique. Une position peu évidente à tenir pour parvenir à concilier valeurs désintéressées et viabilité, spontanéité créative et professionnalisation, engagement militant et recherche de stabilité.

L’article Ligne de crête de l’indépendance culturelle : entre tensions, contradictions et équilibres est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (3306 mots)

Article paru dans L’Observatoire no 63, décembre 2024

L’indépendance de la production culturelle n’est pas un sujet nouveau. Déjà, Pierre Bourdieu, lorsqu’il analysait l’autonomisation du champ artistique à la fin du XIXe siècle, considérait que l’indépendance constituait, avec « l’investissement dans l’œuvre » (efforts, sacrifices, temps), « un critère assez indiscutable de la valeur de toute production artistique et, plus largement, intellectuelle P. Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1998 (1992). ». Et ce, compte tenu des pressions externes (politiques, religieuses et économiques) et internes (« les séductions de la mode ou les pressions du conformisme éthique ou logique – avec, par exemple, les problématiques obligées, les sujets imposés, les formes d’expression agréées »). Cependant, ce sujet a récemment attiré l’attention des chercheurs en sciences sociales sur fond de processus de concentration accélérée du secteur culturel et de fragilisation de ses producteurs indépendants face à la concurrence accrue des grands groupes ainsi que de la précarité des financements publics de la culture en Europe Voir par exemple : O. Alexandre, S. Noël, A. Pinto (dir.), Culture et (in)dépendance. Les enjeux de l’indépendance dans les industries culturelles, Bruxelles, Peter Lang, 2017 ; numéros thématiques des revues Sociétés contemporaines, no 111, 2018, et NECTART, no 11, 2020 ; S. Tarassi, « Multi-Tasking and Making a Living from Music: Investigating Music Careers in the Independent Music Scene of Milan », Cultural Sociology, vol. 12 (2), 2018..

Bien que ses contours ne soient pas exactement tracés, en règle générale on considère que le secteur culturel indépendant réunit les initiatives qui se donnent pour objectif prioritaire d’éviter l’intervention d’acteurs externes dans la production culturelle afin de maximiser le degré d’autonomie de la création. Des désaccords existent notamment sur les frontières à partir desquelles celui-ci devient insuffisant pour qu’une initiative ne soit plus considérée comme indépendante. Quant aux sources potentielles de l’hétéronomie redoutées par les acteurs indépendants, on y retrouve systématiquement les acteurs politiques (qu’il s’agisse des institutions d’État ou de partis et mouvements), mais aussi et surtout ceux économiques (conglomérats, sponsors, etc.), voire parfois les effets de mode, pressions et attentes provenant de la concurrence et du marché artistique. Les institutions culturelles publiques (musées, théâtres, etc.) ne sont pas perçues comme faisant partie du secteur indépendant, aussi bien que les entreprises appartenant aux grands groupes des industries créatives.

Dans ce contexte, nous avons récemment conduit une enquête sociologique, avec ma collègue Anne-Marie Autissier, sur l’exemple du réseau européen Reset! Réseau regroupant les acteurs culturels européen se revendiquant de l’indépendance, lancé en avril 2022 par l’association lyonnaise Arty Farty : https://reset-network.eu. qui fournit des éléments intéressants quant à la définition et aux pratiques de l’indépendance de la production culturelle en Europe A.-M. Autissier, Y. Kryzhanouski, Valeur(s) et conditions de l’indépendance culturelle. Autonomie et indépendance selon les membres du réseau européen Reset!, Grenoble, Observatoire des politiques culturelles, 2024.. Un des aspects, dont fait état notre analyse, concerne le conflit qui peut être ressenti par les acteurs culturels indépendants entre spontanéité et durabilité de leur activité d’une part, et engagement désintéressé et professionnalisation – voire commercialisation – d’autre part. En s’appuyant sur les résultats de l’enquête, notamment les entretiens avec les acteurs, cet article examine les tensions inhérentes à l’ethos associé au statut de l’« indépendant », mais aussi les réponses pratiques, administratives et organisationnelles qui y sont apportées afin d’atteindre des équilibres susceptibles de résoudre ces contradictions dans leurs activités. Deux modalités, liées à la dimension économique de l’indépendance, s’avèrent particulièrement sensibles : la professionnalisation et la commercialisation (la recherche de profit).

Entre spontanéité passionnée et stabilité professionnelle

La première contradiction de l’activité culturelle indépendante vient de la dualité entre professionnalisation et passion. En effet, l’institutionnalisation et la stabilisation professionnelle comportent des risques de bureaucratisation, de routinisation, de rigidité et de perte du caractère expérimental de la création qui s’opposent à la spontanéité et au modèle d’activité que les acteurs culturels perçoivent comme une vocation et un engagement. À l’inverse, l’engagement volontaire et bénévole apparaît à la fois comme « le point fort et le point faible du secteur culturel Lorsque la source n’est pas précisée, les citations proviennent des entretiens avec les acteurs culturels réalisés dans le cadre de l’enquête. » qui expose, lui aussi, à d’autres risques : précarisation, insécurité de l’emploi, manque de longévité des projets, mais également exploitation économique structurelle. L’offre importante du travail gratuit que représente le bénévolat contribue à baisser les standards et les conditions d’emploi dans le secteur, surtout compte tenu de la haute fréquence à laquelle on y a recours dans l’activité culturelle indépendante.

Pour toutes ces raisons, les acteurs que nous avons interrogés se prononcent en règle générale en faveur de la professionnalisation du secteur indépendant, à condition qu’elle soit contrôlée et graduelle. Tout en aspirant à la consolidation des effectifs, ils voient dans la stabilisation salariale un risque de transformation de leur activité en un métier comme un autre.

On peut citer plusieurs façons de contrôler ces processus de professionnalisation et d’institutionnalisation. Par exemple, les initiatives culturelles indépendantes se limitent souvent à un effectif réduit de salariés plus ou moins permanents, avec un recours au bénévolat et/ou aux contrats ponctuels : c’est le cas de plusieurs structures étudiées qui ont un ratio de 3-4 salariés pour 15-18 bénévoles. Un autre choix peut aussi être fait en matière de temps de travail : si, pour certains, la priorité est de proposer des contrats à temps plein à un petit nombre d’employés, d’autres emploient à temps partiel plus de personnes mais celles-ci doivent travailler à côté pour avoir des revenus suffisants.

Cette professionnalisation souvent incomplète de la culture indépendante se reflète aussi dans la gestion des parcours et dans la prise des décisions organisationnelles. Parfois, face à la lenteur de progression des carrières due au manque de ressources, on incite les employés à changer fréquemment de poste ou de fonction, ce qui permet d’éviter la routinisation et l’impression de stagnation professionnelle. L’organisation horizontale et égalitaire, surtout lorsqu’elle s’appuie sur le bénévolat, aide par ailleurs à compenser la faiblesse des rétributions matérielles. Toutefois, elle peut s’accompagner de difficultés liées à l’attitude du « passager clandestin » en sachant qu’à la différence des modèles classiques de gestion du personnel, les critiques de la faible participation sont moins légitimes dans le cadre bénévole, volontaire et non hiérarchique. Cette situation peut devenir frustrante pour certains et provoquer des départs lorsqu’ils constatent que leurs collègues ont les mêmes droits tout en contribuant moins qu’eux. L’objectif « managérial » des initiatives indépendantes réside donc dans le fait de trouver un modèle équitable de prise de décisions, suffisamment démocratique et efficace.

Enfin, il faut mentionner que les impulsions vers la professionnalisation proviennent parfois de l’extérieur. Ainsi un interviewé évoque-t-il la tendance à la « professionnalisation involontaire » du secteur culturel en Suède. Il s’agit d’un effet de la grande disponibilité des financements publics conditionnés par un statut légal défini qui incite à la stabilisation et salarisation des effectifs. Selon cette même source, il en résulte une cooptation de la culture indépendante dans le domaine institutionnel contribuant ainsi à diminuer la spontanéité des activités créatives.

La culture indépendante est caractérisée par l’inhérente contradiction entre caractère commercial de l’activité et ethos de l’engagement désintéressé.

Entre engagement et profit

Au-delà du sujet de la professionnalisation, et en lien avec celui-ci, la culture indépendante est caractérisée par l’inhérente contradiction entre caractère commercial de l’activité et ethos de l’engagement désintéressé. On peut situer toutes les initiatives indépendantes entre ces deux pôles allant de l’entreprise à l’association sans but lucratif. Si, parmi les acteurs culturels interrogés, un consensus semble se dessiner sur le fait que le profit ne doit pas constituer la principale finalité de leur activité, une analyse plus détaillée révèle que le rapport à la question de la légitimité du profit économique varie. D’aucuns estiment que sa recherche est indispensable afin de s’inscrire dans la durée et gagner en autonomie vis-à-vis des partenaires externes. D’autres, au contraire, refusent les visées de l’activité lucrative par principe : l’objectif est de défendre des valeurs d’ordre social et politique, construire ou représenter des communautés, donner voix ou fournir un lieu sûr aux minorités vulnérables, etc.

Plusieurs solutions sont adoptées pour réconcilier ces deux piliers de l’activité culturelle indépendante et adapter son volet économique à un ethos désintéressé. Tout d’abord, si parmi les acteurs interrogés, un grand nombre considèrent important de maintenir un certain degré de commercialisation pour la stabilité et l’autonomie du projet, tous insistent sur le fait qu’elle doit être réalisée dans un esprit « artisanal » propre aux structures indépendantes et avoir une portée limitée. Une interviewée a avancé les concepts de « croissance gérable » (sustainable growth) et de « développement durable » (sustainable development) comme devant régir l’activité économique des initiatives indépendantes. Ce choix « auto-imposé » de ralentir la croissance de l’activité vise à éviter la distorsion des objectifs qui pourrait advenir à la suite de l’augmentation de profits. De manière plus pragmatique, fixer une limite à leur redistribution permet de maîtriser la commercialisation : l’une des structures étudiées réserve ainsi 30 % de ses profits au financement de l’initiative et en redistribue 70 % à ses membres. Un autre outil, également mentionné dans les entretiens, est le choix d’une forme juridique spécifique, telle l’entreprise de l’économie sociale et solidaire qui se rapproche de la coopérative dans son mode de fonctionnement et permet de parer à la tentation d’une recherche de profit : « On a marqué dans les statuts [de la société] l’impossibilité de redistribuer sous forme de dividendes plus de 50 % des profits s’il y en a, c’est la règle de base de toutes les coopératives. […] On se met des garde-fous à une potentielle […] voracité d’acteurs qui arriveraient dans l’entreprise. » La transparence financière accrue, y compris pour les partenaires externes et le public, permet, elle aussi, de préserver l’initiative face aux logiques de profit. Pour aller dans cette direction, une structure envisageait même d’établir en son sein « des collèges et des comités consultatifs […] pour donner voix au chapitre à différents groupements comme les utilisateurs, […] les représentants de la filière culturelle, des syndicats, peut-être même une partie pour les institutions [publiques], donc pour en faire aussi une forme d’agora dans l’entreprise qui ait un pouvoir directionnel ».

Une gestion et une sélection avisées des sources et des modes de financement constituent, elles encore, une stratégie dans la recherche du bon dosage entre profit et engagement. L’équilibre entre financements privés et publics, externes et propres, provenant de multiples sources, est considéré comme essentiel, car il assure une réelle durabilité et solidité à l’initiative tout en maîtrisant sa commercialisation. Un autre moyen de limiter cette dernière est de ne pas laisser les fonds et les investisseurs privés entrer dans le capital, en optant plutôt pour une forme obligataire de financement À la différence d’actions qui font rentrer des acteurs externes dans le capital d’une entreprise et ainsi dans le processus de prise de décisions, l’emprunt obligataire représente un simple prêt contracté par l’entreprise qui doit être remboursé aux conditions définies, mais qui ne suppose pas de participation dans le processus décisionnel., lorsque l’initiative contracte une dette remboursable. Dans cette configuration des relations, les bailleurs de fonds n’interviennent pas directement dans les prises de décisions ni dans la gestion de la structure, et n’en tirent pas de dividendes ajustés à la performance économique.

Un autre dispositif cité par les interviewés consiste à dissocier activités commerciales et projets désintéressés grâce à la création de deux structures formellement distinctes. Par exemple, une initiative française dispose de deux organisations juridiquement séparées : une société par actions simplifiée (SAS) pour la production culturelle à caractère commercial et une association loi 1901 pour les projets non lucratifs. Une structure portugaise, quant à elle, est à la fois une chaîne de télévision sans but lucratif et une compagnie de production vidéo qui poursuit des objectifs d’ordre économique. Dans ce cas de figure, le profit tiré de l’activité commerciale est souvent réinvesti dans les projets non lucratifs, d’utilité publique ou économiquement moins viables, mais artistiquement novateurs.

Le profit tiré de l’activité commerciale est souvent réinvesti dans les projets non lucratifs, d’utilité publique ou économiquement moins viables, mais artistiquement novateurs.

Dans la même logique de recherche d’équilibre, les structures qui possèdent un bar ou des établissements de restauration publique (tels ceux que l’on rencontre dans les tiers-lieux, clubs ou salles de concerts) peuvent s’appuyer sur les recettes qu’apporte cette composante pour financer les événements gratuits ou d’autres projets non commerciaux. Ainsi, un tiers-lieu parisien a trouvé de ce point de vue la stabilité suivante : le lieu peut être privatisé les lundis et mardis, et ouvert au public du mercredi au dimanche. Cette privatisation et les ventes du bar sont les deux principales sources de financement de la structure. Une partie du profit est redirigée vers la programmation culturelle souvent engagée en faveur des causes sociales ou ouvrant la scène aux nouveaux artistes encore peu connus. Les catalogues d’artistes ou la programmation dans le secteur musical et événementiel (labels, agences artistiques, clubs, salles de concerts, festivals) veillent aussi à articuler une approche solidaire et engagée à la recherche de profit : « Les artistes qui tournent font manger ceux qui ne jouent que très peu et qui sont émergents. »

La diversification de l’activité – par exemple, lorsqu’une initiative culturelle qui ne s’y destinait pas crée un média ou un label de musique – représente à la fois des sources de revenus complémentaires et un outil pour gérer la communication. Toujours dans cette perspective, un interviewé inscrit son magazine musical indépendant en ligne dans une stratégie professionnelle multiforme : il perçoit son revenu des contrats qu’il conclut en tant que consultant artistique avec des marques et autres entreprises, tout en utilisant son magazine à des objectifs immédiatement moins commerciaux, y compris pour son autopromotion. Il y publie notamment des articles originaux (opinions, longs formats) et consolide sa réputation, sans attendre que le magazine rapporte du profit.

Reste à ajouter que la commercialisation peut aussi être encadrée et limitée par la localisation géographique de certaines structures – qu’elle soit volontaire ou subie. Par exemple, le représentant d’un club de musique, situé dans un bâtiment industriel à la périphérie d’une capitale européenne connue pour sa vie nocturne, nous a signalé que cette position éloignée par rapport aux centres touristiques servait de « filtre » contre la commercialisation excessive que pourraient apporter le public de masse et l’exploitation marchande de l’initiative.

Le concept d’indépendance dans la culture a des significations multiples et sa définition évolue constamment. Le sens qui lui est associé varie en fonction de la période, du pays et de la région, mais derrière les différences dues aux contextes politico-économiques dans lesquels évoluent les initiatives culturelles indépendantes en Europe on constate une forte convergence autour des enjeux et défis liés au fonctionnement quotidien des structures. En arrière-plan, la question qui se pose est aussi celle des « bonnes » politiques publiques pour la culture indépendante. Comment valoriser l’indépendance des acteurs culturels ? Quelles mesures peuvent être envisagées afin de minimiser la vulnérabilité du secteur indépendant face aux crises ? Une réflexion attentive accompagnée d’une mobilisation des acteurs professionnels et politiques semblent aujourd’hui nécessaires pour sauvegarder et préserver la diversité et la dimension expérimentale du secteur culturel en Europe.

L’article Ligne de crête de l’indépendance culturelle : entre tensions, contradictions et équilibres est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

20.03.2025 à 10:53

Entraves et atteintes à la liberté de création : quelle évolution pour les collectivités territoriales ?

Bibliothèques incendiées, œuvres dégradées, expositions ou spectacles déprogrammés… comment les collectivités perçoivent-elles ces entraves et atteintes à la liberté de création ? Et sont-elles en augmentation ? C’est à ces questions que s’est intéressé le baromètre 2024 de l’OPC. François Lecercle en commente les résultats et interroge la tendance à minorer les entraves, souvent mal identifiées en tant que telles par les collectivités ou parfois justifiées par la protection des personnes que l’œuvre est susceptible de blesser.

L’article Entraves et atteintes à la liberté de création : quelle évolution pour les collectivités territoriales ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (2989 mots)

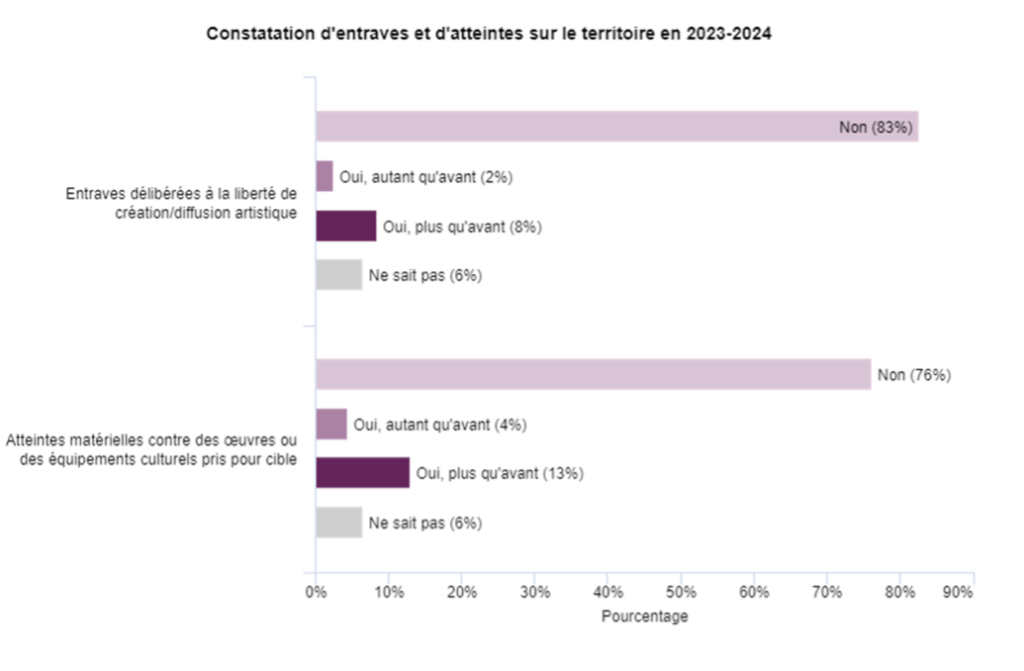

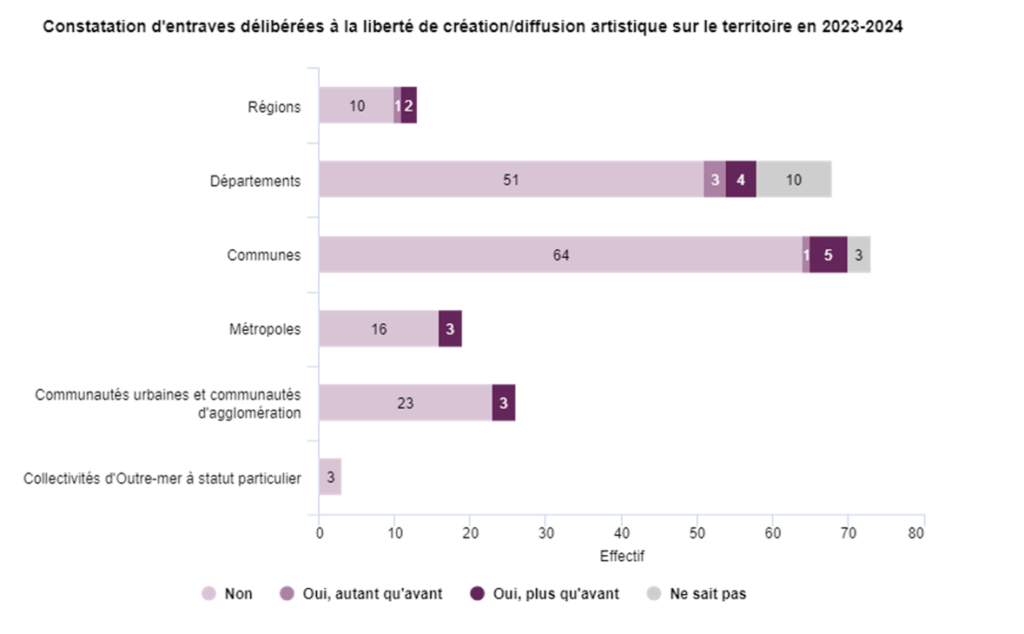

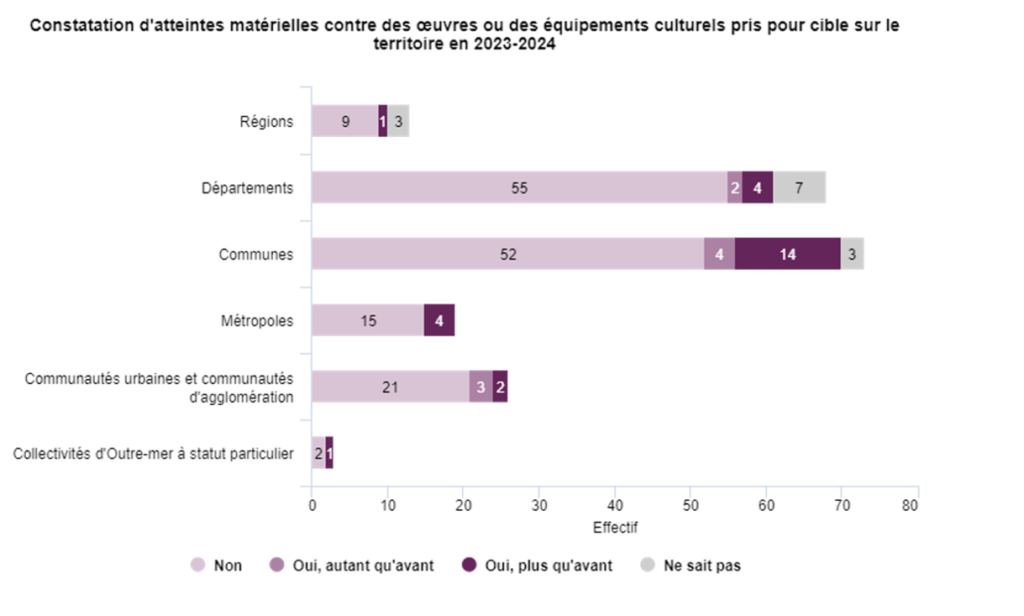

Le baromètre 2024 est riche d’enseignements sur l’évolution des budgets alloués à la culture et des priorités de la politique culturelle des collectivités. Ces informations sont particulièrement éclairantes, au moment où beaucoup d’institutions culturelles sont fragilisées, dans un contexte d’inflation et de réduction budgétaire. S’il est moins développé, le volet de l’enquête consacré aux entraves à la liberté de création et de diffusion et aux atteintes aux œuvres ou aux équipements culturels donne malgré tout des indications sur la façon dont les collectivités perçoivent l’évolution de ces entraves et atteintes. Des informations plus poussées sur les auteurs, sur leurs motivations et sur les modalités de leur action auraient été utiles pour notre analyse. Néanmoins les réponses aux questions ouvertes offrent un aperçu des quelques faits qui ont frappé les responsables culturels et permettent de dégager certaines indications générales.

Une sous-évaluation des entraves ?

Dans un grand nombre de collectivités, il semblerait qu’il n’y ait pas eu d’entrave ou d’atteinte : globalement, on relève 83 % de réponses négatives pour les entraves et 76 % pour les atteintes, contre seulement 10 % de réponses positives pour les entraves (8 % plus qu’avant, 2 % autant) et 17 % pour les atteintes (13 % plus qu’avant, 4 % autant). On peut se demander si, dans certains cas, ces réponses négatives tiennent moins à une absence de faits avérés qu’à une forme d’inattention. Les collectivités qui ne sont pas sensibilisées au phénomène ont sans doute tendance à ne pas en tenir registre, surtout si les faits n’ont pas eu une audience médiatique importante. Il est possible que certaines collectivités aient tendance à minorer les pressions contre la liberté de création et de diffusion parce qu’elles n’ont pas encore pleinement intégré l’idée que les entraves concertées avec menaces sont, depuis la loi du 7 juillet 2016, un délit puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

On peut aussi faire l’hypothèse que les responsables de collectivités ont de la difficulté à percevoir certaines de leurs actions comme des entraves et qu’ils remarquent surtout celles imputables à des agents extérieurs. Quand ils ont été amenés à se prononcer en faveur d’une interdiction, c’est à leurs yeux une juste réaction aux « dommages » qu’une œuvre risque d’infliger aux spectateurs potentiels ou à une partie d’entre eux. S’ils sont à l’origine de l’entrave, les responsables de collectivité auront donc tendance à la considérer comme une mesure de protection des personnes que l’œuvre est susceptible de blesser. Parfois, ils invoqueront l’ordre public, alors qu’en réalité la motivation sera plus prosaïque : la peur de déplaire, en particulier aux tenants d’un certain ordre moral. Il n’est pas rare de voir des responsables déprogrammer des manifestations, dès que des protestations se font entendre, comme ce fut le cas à Toulouse, en février 2023, quand la mairie annula un atelier de lecture pour enfants qui devait être animé par des drag-queens, dans une médiathèque Les exemples cités dans l’article ne sont pas issus du baromètre de l’OPC.