Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles

09.09.2025 à 11:59

Grèves, blocages, amours sauvages

Texte intégral (645 mots)

L’air du temps

Jorja Smith : Rose Rouge

Le haïku sur la tête

Devant l'éclair -

Sublime est celui

Qui ne sait rien !

Bashô

L'éternel proverbe

Demain est souvent bien loin.

Proverbe lituanien

Les mots qui nous parlent

La raison est régulière comme un comptable.

La vie anarchique comme un artiste.

Georges Canguilhem

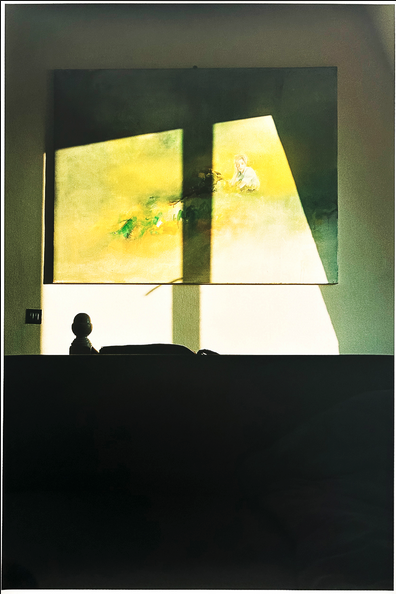

Varvara Rodchenko : Elapsed time

08.09.2025 à 11:23

« On n’associe plus assez la lecture à l’idée de plaisir » Interview de la fondatrice du festival Cultissime

Texte intégral (6095 mots)

Les 26,27 et 28 septembre 2025, vous avez rendez-vous à Angers pour la deuxième édition de Cultissime, un festival où la lecture est pensée sous forme ludique et participative et où les œuvres cultes sont partout. Rencontre avec Phalène de La Valette, fondatrice du festival pour en découvrir les coulisses.

Un festival de littérature au sens large mais qui met à l’honneur la bande dessinée partout, avec LEO en invité d’honneur, qui sera au programme des rencontres en plus de séances de dédicaces. Sa venue est en amont de la sortie d’un beau livre en novembre Le bestiaire des mondes d’Aldebaran, avec des dessins originaux de LEO et les commentaires de l’éthologue et chercheuse en neurosciences comportementales Olivia Le Moëne.

Dans un article précédent, je vous parlais des invité.e.s —avec pas mal d’artistes de bande dessinée— et le programme commence à se préciser. Le vendredi, Xavier Coste & Antoine de Caunes évoqueront leurs lectures fondatrices vis-à-vis de la création, autour de leur album commun. Le dimanche Audrey Audrey Alwett, Mini Ludvin & Norah Moretti seront sur scène pour échanger autour de la notion d’héros et héroïnes, d’hier et d’aujourd’hui, avec le fil rouge de leurs séries Princesse Sarah, Grimoire d’Elfie, Magic Charly. Et le samedi Marguerite Abouet, Hannelore Cayre et David Foenkinos parleront d’adapter à l’écran leurs propres récits mais laissons la parole à Phalène de La Valette qui vous en parle dans cette interview.

Avant de lancer le festival, Phalène de La Valette était journaliste et a été rédactrice-en-chef du Point Pop, la branche culture du magazine Le Point. En plus de son implication dans Cultissime depuis 2023, elle est également éditrice free-lance. Son œuvre cultissime : Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien.

Côté programmation, vous mettez LEO en invité d’honneur (et l’an dernier c’était Jean Van Hamme), Marguerite Abouet et l’une des marraines de l’événement, il y a un lien très fort avec la bande dessinée à Cultissime ?

Phalène de La Valette : Oui, bien sûr !

À Cultissime, on pense sincèrement que ce qui compte avant tout, c’est le plaisir de lire. Et la bande dessinée est évidemment un grand plaisir de lecture, il n’y a qu’à voir les nombreuses œuvres cultes qu’il y a en bande dessinée. Donc forcément, on y accorde beaucoup de place dans la programmation de Cultissime.

Mais c’est valable pour tous les genres, on essaye d’équilibrer la programmation, justement pour que tous les goûts de lecture puissent s’y retrouver.

Tu es toi-même une grande lectrice de bande dessinée ? Est-ce que tu peux en profiter pour nous parler de ton rapport aux livres, à la culture ?

P. dlV. : Je suis une grande lectrice tout court et je dévore de la bande dessinée. Ce n’est pas un hasard si Jean Van Hamme était le premier invité d’honneur — je suis une grande fan de Thorgal et une grande partie de sa biblio. Et j’ai beaucoup lu LEO quand j’étais jeune aussi !

Mon rapport à la lecture est simple : j’ai eu la chance de tomber dedans quand j’étais petite. Et plus on lit, mieux on lit. Je fais partie de la génération Harry Potter. Des millions d’enfants —et d’adultes— qui d’un coup ont senti que la lecture était faite pour eux alors que ce n’était pas forcément le cas avant. Et depuis, se sont ouverts tout un tas d’horizons.

Et c’est vraiment l’objectif de Cultissime : de donner un maximum d’opportunités et de portes d’entrée vers la lecture. On croit profondément que la lecture, c’est ce qui permet —je dirais presque— à la société de fonctionner.

Justement quelle est votre position par rapport au discours ambiant — pas forcément tout le temps justifié— de dire que les Français, ou les jeunes, lisent moins ? Ou alors plus sur téléphone… Comment vous vous positionnez par rapport à ça ?

P. dlV. : Il y a un recul de la pratique de la lecture. Mais on parle souvent des jeunes, et on a tort, parce que ce ne sont pas que les jeunes qui lisent moins. Toute la société, même les gros lecteurs ont un temps de lecture moindre.

Certes il y a de la lecture sur smartphone, ou des lectures sur écran, mais si tu prends le temps de lecture plaisir —pas pour m’informer comme le journal, ni pour apprendre par exemple— juste la lecture plaisir : la lecture est souvent le dernier loisir vers lequel on se tourne. Quand tu as du temps, jeune ou moins jeune, quand tu dois choisir ce que tu vas faire de ce temps libre, on n’associe plus assez la lecture à l’idée de plaisir.

Il y a une idée d’éducation, d’information voire de corvée ou d’effort, mais pas assez de plaisir. C’est moins le cas dans la bande dessinée, heureusement, et elle est un énorme vecteur de lecture. Il ne faut pas penser que parce que ton gamin ne lit que la bande dessinée, il ne lira jamais rien d’autre. Ce n’est pas vrai du tout, au contraire. Je peux en témoigner, mon fils de 6 ans a eu le déclic de la lecture avec une BD (Le Grimoire d’Elfie) et après les avoir dévorés, c’était parti pour la lecture des bouquins.

En fait, il y a autant de profils de lecteurs que de lecteurs, il ne faut pas imposer une porte d’entrée, un style de littérature, un style de livres… Il faut multiplier les possibilités pour que les enfants puissent s’emparer de la porte qui leur convient et, ensuite, se laisser embarquer.

Tu parlais tout à l’heure d’un festival implanté dans la ville, est-ce que vous avez une programmation pour les scolaires aussi ?

P. dlV. : L’année dernière, on avait accueilli quasiment 400 élèves avec tout un programme, mais c’était énormément de logistique. Cette année, on propose une journée scolaire : on part sur 4 écoles du territoire avec deux auteurs jeunesse et un slameur. On a toute une programmation pour 8 classes de CM1-CM2.

Vous êtes 11 dans l’équipe, comment se prépare un tel festival ? C’est une organisation à l’année ?

P. dlV. : C’est très particulier cette année, parce que j’ai un peu l’impression de refaire une deuxième « première édition ». Parce qu’avec ce qui s’est passé, avec le retrait des subventions de la région Pays de la Loire, qui a coupé quasiment toutes les subventions culturelles dans la région —on n’est pas du tout les seuls touchés, sauf qu’on venait de se lancer ! Et ça a été très compliqué de relancer cette deuxième édition avec un budget grevé de 100 000 euros en moins.

On a dû revoir tous nos plans et budgets prévisionnels. Dans le budget prévisionnel, il était prévu que l’équipe, quasi 100% bénévole, puisse se rémunérer en année 2. Du coup, on a dû laisser tomber et on est restés bénévoles. Sauf pour quelques postes techniques où on a besoin d’employer des professionnels à 100% de leur temps.

Globalement, c’est un projet passionnel. Toute l’équipe croit à l’importance de la lecture et qu’il y a des choses à réinventer dans les salons. Ce qu’a dit LEO — « Cela fait longtemps que j’ ai mis fin à ma participation à des festivals, préférant garder mon énergie pour continuer à travailler mes BD à un rythme soutenu. Mais votre festival m’a semblé à part. »— ça m’a fait très plaisir, parce que c’est exactement ce qu’on essaye de faire. De faire différemment, pour réinventer un peu les choses.

La plupart des festivals —et je ne critique pas, c’est formidable aussi—sont thématisés, que ce soit en direction d’une catégorie d’âge, soit en direction d’un certain profil de lecteur ou d’un certain genre. On a fait le choix pour Cultissime de ne pas du tout avoir de catégories et de multiplier tous les genres. Même si tu regardes les prix Cultissime, il y a des choses très variées, et mises à égalité.

Comment définissez-vous la ligne éditoriale ? Et qu’est-ce qui change pour cette nouvelle édition ?

P. dlV. : Ce qui change, c’est que l’on est sur plusieurs lieux. Ça va être une configuration différente, cette année on est en plein centre-ville —dans des lieux iconiques comme le château d’Angers et la Collégiale Saint-Martin— ce sera un festival plus ancré au niveau de la ville.

Pour revenir à la question de la ligne éditoriale, le fil rouge est toujours les œuvres cultes. Et c’est quoi une œuvre culte ? Tu as à la fois une définition hyper universelle : ce sont les références partagées par tout le monde —même si tu n’aimes pas Alexandre Dumas, tu sais que Les Trois mousquetaires, c’est culte. Et puis après, tu as le côté hyper personnel : on a tous notre propre panthéon d’œuvres cultes —même si personne ne connait, ça peut être une œuvre culte pour toi et donc, ça a un impact. C’est ça qui nous permet de jouer la variation et d’accueillir tous les types de littérature, et demander les œuvres cultes des auteurs invités ça permet aussi de mettre des coups de projecteurs sur des œuvres oubliées ou au contraire universelles.

C’est pour ça que vous avez lancé les prix Cultissimes dès la 1ère édition ? Qu’est-ce que ces prix représentent ?

P. dlV. : C’est un pari. Ce qu’on ne voulait pas, c’est qu’on se dise que Cultissime « c’est un festival des œuvres du passé ». On est un festival de littérature vivante —on accorde une grande place aux littératures classiques parce qu’elle nourrit la littérature actuelle— mais on croit aussi que demain, tu peux avoir une œuvre culte qui naît d’un coup comme Harry Potter ou d’autres très récentes.

L’idée de ces prix, c’est donc d’essayer de repérer, parmi tout ce qui sort chaque année— et ça signifie à beaucoup de publications— les œuvres qui vont rester. Et qu’on trouvera encore en bibliothèque, en librairie dans 5,10,15 ans… Ça vaut la peine de mettre un coup de projecteur dessus, parfois c’est un choix évident, parfois c’est un gros pari et parfois ça ne marchera pas du tout.

J’ai présenté les invité.e.s dans un article précédent, il y a pas mal d’auteurices de bande dessinée, dont une exclue avec les auteurs de Wonder Woman & Harley Quinn – La Souffrance et le Don, Sylvain Runberg & Miki Montlló qui seront en dédicace le jour de la sortie de l’album. Comment choisissez-vous les invité.e.s ?

P. dlV. : D’abord par goût ! On a une équipe assez variée, avec leurs coups de cœur, leurs envies d’invité.e.s. Ensuite, on a évidemment essayé aussi d’être à l’écoute des éditeurs et des événements importants pour eux : comme quand Urban nous dit que c’est un de leurs enjeux de la rentrée parce que c’est la première fois que les personnages de Wonder Woman et d’ Harley Quinn sont traité par des français et espagnol directement —ça match avec nous et on les accueille. Et bien sûr, il y a les envies du public !

Il y a une spécificité aussi dans ce festival, c’est vous proposer des ateliers, des ateliers créatifs, des ateliers d’écriture, des ateliers de découverte, comment ça se passe ?

P. dlV. : C’est la même idée, d’offrir de multiples possibilités. Par exemple, si tu prends un enfant de n’importe quelle catégorie d’âge, l’idée est qu’il puisse trouver dans Cultissime la porte d’entrée qui lui convient. Et parfois, c’est une porte directe— l’auteur qu’il aime bien— et parfois ça va être complètement détourné : un spectacle, une initiation à l’escrime avec d’Artagnan et Cyrano, des jeux, des animations, etc. C’est pour ça qu’on a pas mal d’ateliers et d’animations à destination de tous les âges.

Y compris pour les adultes avec les ateliers d’écriture, qui sont vraiment des opportunités d’être coachés par des auteurs. Et ça plait pas mal. La démarche est toujours la même, c’est vraiment de donner la possibilité de passer un bon moment.

Si les festivals de bande dessinée sont assez festifs, l’image des festivals littéraires, c’est quand même quelque chose d’assez plan-plan, où tu fais la queue pour avoir une dédicace et puis écouter une conférence. L’idée c’est d’avoir ça aussi —parce que c’est important et qu’on aime ça aussi— mais d’avoir un côté très festif, très familial : comme tu pourrais passer une journée ou une après-midi à la fête foraine. Même si tu détestes lire, tu peux t’amuser à Cultissime.

Le programme est très riche, qu’est-ce que tu conseillerais aux festivaliers qui ne savent pas par quoi commencer ?

P. dlV. : De venir rencontrer LEO, parce qu’il va être de plus en plus rare qu’il se déplace et qu’il fasse des dédicaces —même son éditrice est étonnée. C’est un événement en tant que tel.

Une porte d’entrée intéressante est de regarder dans la librairie du festival : quelles sont les œuvres cultes des différents auteurs que j’apprécie. Les infos sont disponibles, et si tu aimes Marguerite Abouet par exemple, tu vas découvrir qu’est-ce qui la nourrit : parfois ce sont des choses que toi-même tu connais, et parfois pas du tout. Et c’est sympa de pouvoir découvrir quelque chose que ton auteur aime.

Et ce que j’aime bien aussi, c’est quand on a la possibilité de croiser des regards qui n’ont a priori rien à voir. Par exemple on a une table ronde sur « s’adapter soi-même au cinéma » avec Marguerite Abouet, David Foenkinos et Hannelore Cayre —trois profils littéraires qui ont rien à voir entre eux— qui ont le point commun d’avoir écrit le scénario de l’adaptation de leur propres livre ou BD. Ça donne souvent des trucs assez riches.

Rendez-vous dans moins d’un mois, les 26,27 et 28 septembre à Angers pour le festival. La billetterie est ouverte à cette adresse, pour le programme, c’est ici.

Thomas Mourier, le 8/09/2025

-> Les liens renvoient sur le site Bubble qui vend les ouvrages évoqués

08.09.2025 à 08:16

La Culottée, mais c’est quoi ?

Texte intégral (2326 mots)

Qu’est-ce qu’on peut faire quand on ne sait que bien faire ? On peut essayer de plaire, mais sans compromission, c’est devenu compliqué au fil des tik-tokeries qui tiennent lieu de rendez-vous cult-turels… Jean Songe a trouvé la solution au Sud, comme Pierre Escot à Paris. Et on va donc parler du Sud et de La Culottée.

Soyons réalistes : tu es un auteur âgé, tu vis depuis longtemps en province, tu n’as pas de réseau parisien, tu publies relativement peu et tu vends très peu, alors qu’est-ce qui t’as poussé à créer ta structure éditoriale, La Culottée ?

Jean Songe : Eh bien, pour ces mêmes raisons que tu viens de citer, augmentées du fait que j’avais de plus en plus de difficultés relationnelles avec les maisons d’édition “officielles “ et de mon insatisfaction grandissante à leur égard à cause de leur manque de soutien dans la promotion de mes récit-enquêtes qu’elles acceptaient pourtant de publier et de leur refus de publier mes romans noirs ou un “ truc “ inclassable comme “ D10S, tangos pour Maradona “. Donc, quitte à vendre très peu, autant se faire plaisir, renouer avec une pratique “underground“, DIY, comme aux temps ancestraux de “Combo !“ et des Editions Black Mony que nous avions montés avec David Dufresne, car « la vie est un sport et un passe-temps rock’n’roll », et éditer mes textes inédits et ceux d’auteurs dont j’apprécie le taf.

En quoi La Culottée se démarque-t-elle des autres maisons d’édition ?

J.S. : Beaucoup de “ petits “ éditeurs soignent leurs ouvrages et La Culottée se place dans leur lignée. Un livre est un Tout. J’ai souffert du degré 0 d’inventivité graphique pour mes 2 derniers bouquins “ officiels “. Pour les couvertures de La Culottée, je voulais des belles illustrations et comme j’ai des amis qui sont de brillants artistes, comme Jean-Christophe Chauzy (et son fiston Etienne), j’ai fait appel à leurs talents, ou bien c’est l’auteur qui a sa petite idée visuelle (dans le cas de Francesco Pittau, il a sollicité Stéphane Oiry). Je souligne que les dessinateurs participent gracieusement à La Culottée (et chapeau à eux). Je pense que l’esthétique dessinée des couvertures de La Culottée tire l’œil du futur lecteur. Concernant les textes, en forçant un peu le trait, je pourrais citer Jana Cerna (qui mérite de figurer au panthéon des Lettres rien que pour son titre “ Pas dans le cul aujourd’hui “) qui encourage « Une œuvre qui ne sera pas aseptisée, à faire dégueuler et chier celui qui la consomme, à faire surgir en lui tout à la fois un sentiment de bonheur et d’horreur, une œuvre sans limites et qui ne se laissera imposer des limites par rien et à aucun moment. » Des livres conçus pour des personnes qui ne lisent pas ou qui ont perdu le goût de lire et pour les encourager je tiens à ce que le prix des ouvrages soit accessible, dans une fourchette de 5 à 15 euros maximum. Il faut rappeler que le livre est une espèce menacée, en voie de disparition, alors que c’est peut-être la plus belle invention humaine, celle qui te relie télépathiquement avec l’esprit de son créateur mort ou vivant, à une vitesse de lecture d’environ 200 millisecondes par mot.

Quelle est ta programmation pour les mois à venir ?

Début septembre, 3 titres très différents : “ Poèmes écrits dans ma voiture “, un recueil de poésie de Al Denton, déroutant et inclassable, “ Mala “ un court roman de Francesco Pittau (reconnu pour ses récits destinés à la jeunesse), que je qualifie de “ roman d’apprentissage contemporain “, qui est lisible dès un âge tendre et enfin la réédition de “ Bibi la Bibiste “, le plus court roman de la littérature paru en 1918, pré-Dada, iconoclaste. Ces 3 ouvrages représentent bien la diversité de La Culottée, et leur parution sera accompagnée par le numéro 1 de La Déculottée, une revue semestrielle qui met en valeur les auteurs présents et à venir (et des morts que je ressuscite, La Culottée a ce super-pouvoir). Dans les bien vivants à suivre, je peux citer Christian Casoni et son formidable roman noir “ Un méchant coup de pompe “, un mix de Simenon moderne et de Pierre Siniac (j’endosse l’entière responsabilité de la comparaison), ça sortira en décembre avec “ Le show du lapin “, un conte très déconnant d’une jeune autrice mystérieuse et, coup de tonnerre (scoop), un ouvrage d’“ intervention civique “, soit les dix meilleures interviews pratiquées en 2025 par mon complice et meilleur ami, David Dufresne, dans son médium audiovisuel Au Poste !; et ça va dépoter ! J’ai à peu près un an de visibilité pour les futurs bouquins, fiction, poésie, intervention civique, réédition (dont un Prix Nobel de littérature oublié aujourd’hui), et certainement des recueils d’images (Thierry Guitard pour en citer un). Je compte publier environ 9 titres par an, mais comme l’impression à la demande (le mode opératoire que j’ai choisi ) permet une très grande souplesse et rapidité d’exécution, absolument rien ne m’empêche de publier très vite un ouvrage pas prévu au programme (tiens comme le Flipbook qui sera offert pour une commande de 20 euros en septembre)…

Les livres sont à commander en ligne sur :

ou en s’adressant à : editions.laculottee@gmail.com

07.09.2025 à 13:13

En Puisaye, un jour revoir les trognes avec Wanda Skonieczny

Texte intégral (2439 mots)

Bien davantage qu’un travail photographique, Trognes est une œuvre dont la justesse met en exergue l’équilibre fragile du monde qu’elle donne à voir. Ici, l’homme se fond dans une nature qui murmure la possible éternité renouvelée. Cet équilibre offert au regard du lecteur fait écho, comme pour mieux rendre hommage, à des citations de Colette. Qui d’autre mieux qu’une femme libre pouvait écrire Gaïa sans jamais la nommer ?

Depuis combien de temps travaillez-vous sur les « trognes » ? Comment vous est venue l’idée ? Pourquoi y avoir associé Colette ?

Wanda Skonieczny : J’ai entamé ce projet sur les arbres émondés il y a trois ans. Je travaille dans la lenteur, avec des temps de gestation longs, au minimum deux ans. Je venais alors de m’installer à Saint-Sauveur-en-Puisaye, le village natal de Colette. J’effectuais une résidence dans sa maison et plus particulièrement dans son jardin, que je photographiais en nocturne et à l’aube, loin des regards.

Fascinée par ses mots et sa description de la nature, elle est devenue mon guide pour comprendre cette nouvelle terre d’accueil. Comme elle, j’ai voulu passer le muret de la maison pour aller vers les bois environnants. Je cherchais alors à réaliser des portraits d’arbres blessés et me relier aux êtres. C’est alors que j'ai rencontré Hugues Barrey, vice-président du Centre Permanent de Protection pour l’Environnement (CPIE).

Il a pris le relais et m’a simultanément fait découvrir ces arbres caractéristiques en Puisaye et mis en lien avec des figures locales. Chacun choisissait sa trogne. Avec ce projet, j’ai pu prendre conscience de l’importance du patrimoine paysan pour l’environnement. Cela a ouvert à une nouvelle voie ma démarche impliquée désormais vers l’art et le vivant.

« Pour des desseins innocents, pour une liberté qu'on ne nous refusait pas, nous sautions la grille, quittions les chaussures, empruntant pour le retour une échelle inutile, le mur bas d'un voisin. »

Dans les bois de Saint-Sauveur [Claudine à l'école]

« Le charme, le délice de ce pays fait de collines et de vallées si étroites que quelques-unes sont des ravins, c'est les bois, les bois profonds et envahisseurs, qui moutonnent et ondulent jusque là-bas, aussi loin qu'on peut voir... Des prés verts les trouent par places, de petites cultures aussi, pas grand-chose, les bois superbes dévorant tout. De sorte que cette belle contrée est affreusement pauvre, avec ses quelques fermes disséminées, peu nombreuses, juste ce qu'il faut de toits rouges pour faire valoir le vert velouté des bois.

Chers bois ! Je les connais tous ; je les ai battus si souvent. Il y a les bois-taillis, des arbustes qui vous agrippent méchamment la figure au passage, ceux-là sont pleins de soleil, de fraises, de muguet, et aussi de serpents. J'y ai tressailli de frayeurs suffocantes à voir glisser devant mes pieds ces atroces petits corps lisses et froids ; vingt fois je me suis arrêtée, haletante, en trouvant sous ma main, près de la "passe-rose", une couleuvre bien sage, roulée en colimaçon régulièrement, sa tête en dessus, ses petits yeux dorés me regardant ; ce n'était pas dangereux, mais quelles terreurs ! Tant pis, je finis toujours par y retourner seule ou avec des camarades ; plutôt seule, parce que ces petites grandes filles m'agacent, ça a peur de se déchirer aux ronces, ça a peur des petites bêtes, des chenilles velues et des araignées des bruyères, si jolies, rondes et roses comme des perles, ça crie, c'est fatigué, – insupportables enfin.

Et puis il y a mes préférés, les grands bois qui ont seize et vingt ans, ça me saigne le cœur d'en voir couper un ; pas broussailleux, ceux-là, des arbres comme des colonnes, des sentiers étroits, où il fait presque nuit à midi, où la voix et les pas sonnent d'une façon inquiétante. Dieu, que je les aime ! Je m'y sens tellement seule, les yeux perdus loin entre les arbres, dans le jour vert et mystérieux, à la fois délicieusement tranquille et un peu anxieuse, à cause de la solitude et de l'obscurité vague... Pas de petites bêtes, dans ces grands bois, ni de hautes herbes, un sol battu, tour à tour sec, sonore, ou mou à cause des sources ; des lapins à derrière blanc les traversent ; des chevreuils peureux dont on ne fait que deviner le passage, tant ils courent vite ; de grands faisans lourds, rouges, dorés ; des sangliers (je n'en ai pas vu) ; des loups – j'en ai entendu un, au commencement de l'hiver, pendant que je ramassais des faines, ces bonnes petites faines huileuses qui grattent la gorge et font tousser. Quelquefois des pluies d'orage vous surprennent dans ces grands bois-là ; on se blottit sous un chêne plus épais que les autres, et, sans rien dire, on écoute la pluie crépiter là-haut comme sur un toit, bien à l'abri, pour ne sortir de ces profondeurs que tout éblouie et dépaysée, mal à l'aise au grand jour.

Et les sapinières ! Peu profondes, elles, et peu mystérieuses, je les aime pour leur odeur, pour les bruyères roses et violettes qui poussent dessous, et pour leur chant sous le vent. Avant d'y arriver, on traverse des futaies serrées, et, tout à coup, on a la surprise délicieuse de déboucher au bord d'un étang, un étang lisse et profond, enclos de tous côtés par les bois, si loin de toutes choses ! Les sapins poussent dans une espèce d'île au milieu ; il faut passer bravement à cheval sur un tronc déraciné qui rejoint les deux rives. Sous les sapins, on allume du feu, même en été, parce que c'est défendu ; on y cuit n'importe quoi, une pomme, une poire, une pomme de terre volée dans un champ, du pain bis faute d'autre chose ; ça sent la fumée amère et la résine, c'est abominable, c'est exquis.

J'ai vécu dans ces bois dix années de vagabondages éperdus, de conquêtes et de découvertes ; le jour où il me faudra les quitter j'aurai un gros chagrin. »

Ce livre présente la partie photographique de la série, mais ce travail est protéiforme et multidisciplinaire. Pourriez-vous nous présenter votre démarche et les différents médiums utilisés ?

Wanda Skonieczny : Effectivement, je trogne la photographie. Je l’efface et l’ouvre pour la recomposer ensuite à la mine de plomb ou à la pierre noire. Elle est pour moi une graine, que je fais germer par le dessin, en ramifications débordantes se prolongeant hors du cadre. Fascinée par le détail, les photographies basculent de la miniature aux agrandissements parfois monumentaux, pour épouser les lieux échelle 1 et faire corps avec eux.

Dans ces jeux d’installation invitant à faire du lien, je prolonge et pousse la photographie à sortir du cadre, dans des suites graphiques intemporelles. Cela a toujours été, je cherche à creuser l’image pour aller au-delà des couches superficielles. Le choix des sujets et des supports est très important pour cela. Les photographies peuvent être tirées sur bois ou en piezo, elles ne sont jamais glacées, prenant l’aspect de la cendre, de morceaux de bois charbonneux ou parfois de la gravure. C’est une relation particulière ; avec la photographie, j’aime prolonger les instants dans ces traitements.

Que souhaitez-vous transmettre à travers cet ouvrage ?

Wanda Skonieczny : Ralentir la course du temps et créer une zone d’apaisement. Une parenthèse. Par ailleurs, j’aspire à un retour à l’authenticité. J’espère ici relier au vivant, en questionnant notre place et notre rôle aujourd’hui face à la nature. Personnellement je trouve que l’art contemporain n’évoque que trop peu les sujets liés à la ruralité et au monde paysan.

Cet ouvrage cherche à faire redécouvrir ces arbres à « têtes rondes » comme le disait Colette et je fais le vœu qu’avec ses mots, elle nous fasse « regarder » autrement en guidant notre regard vers le haut, dans un message d’espoir et de persévérance.

TROGNES - ÉDITION LIMITÉE, NUMÉROTÉE & SIGNÉE PAR LA PHOTOGRAPHE

Corridor Éléphant Éditions propose depuis dix ans des livres d’artistes émergents en édition de collection, limitée, numérotée et signée.

Le livre est disponible en édition de collection, numérotée, imprimée sur un papier 170 g, avec une couverture pelliculée mate 400 g. Format 21 x 15 cm. 82 pages. 37 photographies.

L'édition de collection est imprimée en France et envoyée par nos soins dans un très beau papier de soie bleu cacheté.

Afin de permettre d'imprimer le plus grand nombre d'exemplaires en édition de collection, nous vous proposons des lots composés du livre et de tirages de photographies extraites du livre.

Acquérir le livre en édition limitée, c’est acquérir un objet unique faisant lien avec l'auteure.

Bientôt la fin de la souscription fin octobre, un super ouvrage à s’offrir et conseiller à ses proches !

Tous les détails ici

Jean-Pierre Simard à l’éditing le 8/09/2025

Wanda Skonieczny - Trognes - éditions Corridor Eléphant - sortie fin octobre

07.09.2025 à 12:50

Guedra Guedra et l'Afrique moderne polyrythmique fissa fissa de Mutant

Texte intégral (676 mots)

Avec MUTANT, le producteur et DJ marocain Abdellah M. Hassak, alias Guedra Guedra, repousse les frontières du son et des genres. Nouvelle signature du label Smugglers Way (Braxe & Falcon), Guedra Guedra dévoile bien plus qu'un album : une odyssée afrofuturiste, un manifeste musical qui puise dans la richesse des traditions africaines tout en les propulsant dans une techno incisive et organique.

Des field recordings captés entre le Maroc, la Guinée et la Tanzanie tissent la trame de ce disque vibrant. Entre dub tribal, pulsations électroniques et percussions ancestrales, Guedra Guedra redéfinit les codes du clubbing, tout en honorant l'héritage culturel africain. Un équilibre rare entre modernité électronique et mémoire collective. MUTANT n'est pas qu’une prouesse sonore - c'est un acte politique. Chaque titre questionne les notions d'identité, de décolonisation culturelle et de reconnexion aux racines. Un album puissant, viscéral, traversé par une énergie rythmique contagieuse. De quoi faire flipper les réacs anti-woke racistes…

MUTANT explore les thèmes de l'identité, du panafricanisme, de l'afrofuturisme et de la décolonisation, faisant le pont entre l'héritage musical du continent et des éléments de techno, de bass music et de dub.

Les titres de l’album célèbrent la richesse des formes polyrythmiques africaines et remettent également en question la manière dont cette richesse a longtemps été marginalisée par les outils technologiques et les systèmes de pensée façonnés par la logique occidentale et les modèles de standardisation.

Parce que l’été ne se termine vraiment jamais, profitez-en !

Jean-Pierre Simard, le 8/09/2025

Guedra Guedra - Mutant - Smugglers Way / Domino

07.09.2025 à 12:29

Livres à voir avec Livres Uniks 6

Texte intégral (1386 mots)

Le mot dans l’image. Nous parlons. Nous prononçons des mots. Nous parlons avec des mots que nous échangeons, et les mots sont porteurs de sens, d’information. Si nous pouvons nous comprendre, c’est que nous nous accordons sur le sens des mots. L’image, elle aussi, peut parler — il n’y a pas d’image muette. Une image parle à travers des couleurs, qui sont ambivalentes par définition. Elle parle à travers des formes ; ces formes peuvent devenir des symboles, elles sont davantage un langage concret. Même une image « vide » (en existe-t-il ?) parle.

Theodora Kanelli, Atlas d’une hybris II ., 2025 - Technique mixte (crayon de couleur, peinture à l’huile, etc.) sur supports variés (toile, papier aquarelle, papier calque, etc.). — 180× 70× 60 cm. Courtesy de l’artiste.

Si l’écriture s’introduit dans une image, elle devient, avec ses mots, partie intégrante de l’image dans notre perception. En tant qu’instrument conceptuel, quand l’écriture est aussi une partie conçue de l’image, il importe de savoir si elle vise à être une information, un moyen de composition, ou bien les deux.

Tino Di Santolo, Sans titre, série Sismographie., 2023 Dessin au graphite et crayon de couleur sur carnet. — 30 × 20 cm. Courtesy de l’artiste.

L’écriture dans l’image incite à lire — réflexe de notre expérience quotidienne –, de la même manière que nous percevons d’abord un visage dans l’image, que notre attention se focalise d’emblée sur un visage, et ensuite nous discernons et lisons les formes, les couleurs, le matériau, etc. Cette écriture-là peut être une médiation vers le « discernement » et elle peut initier de bonnes ou de fausses pistes (sommes-nous censés discerner un sens ?). En caractères d’imprimerie ou manuscrite, elle induit une lecture, sous la forme d’un simple fragment écrit ou d’une calligraphie, de manière enfantine ou savamment conçue, tracée distraitement ou gribouillée en passant, maladroitement à dessein ou le plus objectivement possible. Ainsi le spectateur tentera-t-il de découvrir quelle fonction, quelle place occupe l’écriture. Selon le genre d’écriture et de lecture, l’image devient plus éloquente, plus frappante, peut- être plus énigmatique, plus poétique… Le signe archaïque des origines, gravé sur la terre, peint sur les murs, mystérieux, fragment d’écriture en tant que force d’ouverture ou de fermeture, recèle du poétique. L’écriture est réalisation, elle est une forme : ligne, surface, manque, creux, perspective diminuée ou agrandie, elle ondoie, ses angles sont aigus ou durs, ou bien ses courbes sont lisses : elle a une texture. Et ne marchons-nous pas sur elle comme sur un sol rocailleux, comme sur des feuilles mortes, parmi les herbes d’une prairie ou sur un terrain mouvant, marécageux ?

Extrait du texte de Paul Thomas Konietschke, le 8/09/2025

Livres Uniks 6

Galerie Topographie de l’art 15, rue de Thorigny 75003

Thomas Paul Konietschke, Kassa Buch ., 2021 Collage-papier, encre, crayon (Bleisitft), gouache. — 22 × 17,5 × 6 cm. Courtesy de l’artiste.

07.09.2025 à 11:52

Quand tout va vraiment mal pour Mark Tamer

Texte intégral (2237 mots)

Ces diptyques tentent de communiquer ce que c'est que de vivre avec des migraines vestibulaires chroniques, des stimuli sensoriels accablants et des signaux erratiques dans les voies neuropathiques, tout en essayant d'apprécier la beauté des moments de calme et la complexité du cerveau humain. Photographies et texte de Mark Tamer.

Everything is Wrong © Mark Tamer

Je vis depuis 20 ans avec des migraines vestibulaires chroniques. Mon cerveau surinterprète les différentes informations sensorielles : les lumières sont trop vives, les sons trop forts et les mouvements me donnent la nausée. À cela s'ajoutent les maux de tête et le brouillard cérébral permanent qui rendent difficile toute pensée claire. Il n'y a pas de bouton « off », c'est donc ainsi que je perçois le monde aujourd'hui.

En substance, mes voies neuropathiques sont défectueuses, les signaux envoyés par mes nerfs se dégradent en cours de route, fournissant à mon cerveau des informations erronées. Et pourtant, cette expérience m'a donné la capacité de ralentir, de trouver la beauté dans les moments de calme et d'apprécier la complexité du cerveau humain et la façon dont il construit soigneusement notre réalité.

Everything is Wrong © Mark Tamer

Everything is Wrong © Mark Tamer

Ce projet est ma tentative de communiquer un peu de cette expérience vécue.

Je suis un photographe expérimental basé à Londres qui travaille avec des procédés analogiques. À travers mon travail, je cherche à trouver un équilibre entre le hasard et le contrôle, entre la construction et la destruction, entre le signal et le bruit, et finalement entre la vie et la mort. J'accepte les accidents et les erreurs, car non seulement ils nous rappellent à quel point nous sommes vulnérables et fragiles, mais ils peuvent aussi souvent nous montrer quelque chose de nouveau.

Mark Tamer, pour Lens Culture le 8/09/2025

Quand tout va vraiment mal.

Everything is Wrong © Mark Tamer

Everything is Wrong © Mark Tamer

07.09.2025 à 11:43

Rachida 5 sur le départ, quel Mickey 6 pour le ministère de la Culture ?

Texte intégral (1708 mots)

Portée par d’autres ambitions, Rachida Dati est de ces rares ministres qui n’en ont ouvertement rien à battre de leur ministère. Même par politesse. Bientôt vacant, un ministère de la Culture en déshérence ?

Image issue de « Mickey 17 », de Bong Joon-ho @ WARNER BROS. PICTURES @Chroniques d’architecture

Installée au ministère de la Culture depuis le 11 janvier 2024, sous trois gouvernements successifs (Attal, Barnier, Bayrou), il y a un record que Rachida Dati pourtant ne devrait pas atteindre, celui de Jack Lang, parmi les 28 titulaires depuis Malraux la véritable bernique de la rue de Valois et champion hors catégorie de longévité ministérielle sous cinq gouvernements : Mauroy, Rocard, Fabius, Cresson et Beregovoy. Quel que soit le résultat du scrutin du 8 septembre 2025 en effet, même si François Bayrou, encore Premier ministre à l’heure d’écrire ces lignes, réussissait son pari improbable et sauvait son gouvernement, la candidature officielle de Rachida à la Mairie de Paris en 2026 met un terme à sa « séquence culture ».

Les cinéphiles auront peut-être noté la sortie en 2025 de la comédie d’action et de science-fiction américano-sud-coréenne écrite et réalisée par Bong Joon-Ho, Mickey 17. Mickey est un « remplaçable », l’employé jetable d’une expédition humaine de colonisation de l’espace. À chaque fois qu’il meurt au fil de ses dangereuses missions, ce qui n’est pas très agréable, un nouveau Mickey est réimprimé tel quel en 3D et conserve ses souvenirs, sa vie, son emploi, etc. et c’est reparti pour une autre dangereuse et létale mission. Mickey 17 donc est la dernière version en date de Mickey. Quand l’action débute, tout le monde croit Mickey 17 mort et Mickey 18 est donc imprimé. Deux Mickeys vivants, c’est la pagaille !

Tout ça pour dire que très bientôt Rachida Dati ne sera plus ministre de la Culture et la ministre des architectes. Pourquoi Rachida 5 ? Parce que d’évidence elle fait partie des « remplaçables ». Voyons.

Quand un nouveau président arrive en 2017 à la tête du pays, il enjoint à son Premier ministre de former le meilleur gouvernement possible et les premiers ministres de ce premier gouvernement d’une nouvelle ère se doivent d’être les meilleurs dans le genre, des héros issus de toutes les provinces, pour la Culture y compris ! Surtout pour la Culture…

Premier choix, Françoise 1 (Nyssen)* (17 mai 2017 – 16 octobre 2018) la surprise du chef. L’une de ses premières tâches sera de veiller à l’application des décrets de la loi sur la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine (loi LCAP) adoptée sous la législature précédente. Françoise 1 sera confrontée à un texte plus conflictuel, la loi ELAN, destiné soi-disant à « faciliter la construction de nouveaux logements et à protéger les plus fragiles ». Provinciale, elle sera piégée par un système D de m² indus. On connaît la suite pour les nouveaux logements et les plus fragiles.

Second choix, Franck 2 (Riester)** (16 octobre 2018 – 6 juillet 2020) qui aura eu le mérite de ne jamais froisser personne ; il est dit d’ailleurs que son fantôme hante gentiment les couloirs de Matignon et de l’Assemblée nationale. Pour ce qui concerne l’architecture, il n’a pas imprimé, ni réimprimé.

Alors évidemment, plus le temps passe et que rien n’avance, il faut reconfigurer l’imprimante et voici Roselyne 3 (Bachelot) (6 juillet 2020 – 20 mai 2022), qui s’était pourtant retirée des voitures. Sa gouaille et sa culture ont donné l’illusion d’un ministère en mouvement et, pour ce qui concerne l’architecture, quelques discours et de vagues promesses. Aujourd’hui, quel bilan ? Peu importe, elle au moins n’a pas fini à la broyeuse !

Avec Rima 4 (Abdul Malak) (20 mai 2022 – 11 janvier 2024), nous avons découvert à la Culture un service communication dernière génération : il ne communique rien et brûle les discours de la ministre en de discrets autodafés.*** Pour autant, comment lui en vouloir, Rima 4 était au service de son maître, comme un vassal et son lord, puisqu’elle s’est retrouvée avec sur les bras la restauration de Notre-Dame de Paris ou encore la construction de la Cité internationale de la langue française, au château de Villers-Cotterêts. Heureusement que Macron ne lui a pas demandé de sauter du Pont des arts… Et puis finalement si, quand elle s’est dite « heurtée » par la loi Immigration et a évoqué la procédure visant à retirer la légion d’honneur à Gérard Depardieu. Lèse-majesté ? Le prince a eu sa tête ! Bon, cela n’a rien à voir avec l’architecture, encore que…****

Et donc Rachida 5 (Dati) – depuis 2008 maire du VIIe arrondissement de Paris, celui des parvenus – qui pour le coup ne tient sa position ministérielle que de la volonté de Vulcain ex-Jupiter dont chacun sait le goût pour la réimpression en 3D à l’identique de concepts éculés. Sous ce parapluie, Rachida 5 réimprimée groupie s’est surtout préoccupée de museler les médias à travers sa volonté féroce de réformer le service public tout en laissant libre cours à sa passion agressive pour ses intérêts propres. De ce point de vue, Rachida 5, partout où elle passe – et repasse – est son propre avatar, un concept qui dans la religion hindoue désigne chacune des incarnations de Vishnu.

Pour ce qui concerne l’architecture, c’est depuis le 11 janvier 2024, jour de sa nomination, une ode impérieuse au patrimoine, argumentation paresseuse pour qui affiche clairement ses ambitions pour la mairie de Paris, ville musée. D’ailleurs, le 16 janvier 2025, c’était hier, lors de la présentation de son « Plan Cathédrales » – tout est dans l’intitulé – la ministre expliquait que son « engagement pour le patrimoine est total ». Un cri du cœur qui en dit long sur la vision progressiste de la France de l’encore ministre de la Culture et de ses ineffables parrains !

Le temps aura manqué à Rachida 5 pour appliquer à l’architecture la trypophobie dont elle a fait preuve à l’encontre des archéologues à propos de la restauration du château de Dampierre-en-Yvelines par un propriétaire privé.***** Selon Le Parisien (23/04/2024) et sur X, la ministre de la Culture affirme qu’il ne faudrait plus « creuser des trous juste pour le plaisir », et qu’elle préférait « mettre de l’argent dans la restauration du patrimoine plutôt que de creuser un trou pour un trou ».

Bref, sauf surprise, sans regarder en arrière parce que les municipales de 2026 se profilent, Rachida 5 ne sera bientôt plus ministre de la Culture. Pour autant, il faut lui rendre ce qui lui appartient – elle est de ces rares ministres qui n’en ont rien à battre de leur ministère ou d’être ministre, sinon , « en même temps », pour les émoluments liés à la fonction. Cela a le mérite de la clarté.

Sauf gouvernement technique qui nous emmène jusqu’en février 2026 avec les mêmes, qui d’autre pour descendre encore d’un échelon au ministère de la Culture de Macron Président dès la semaine prochaine et s’afficher en Mickey 6 ? Stéphane 6 Le pieux ?******

Christophe Leray (avec Syrus) le 8/09/2025

* Lire Architecture pour tous et une ministre de la Culture pour personne (2018)

** Lire Franck Riester, nouveau héraut impuissant des architectes (2018)

*** Lire Le Grand Prix national d’Architecture, un non-évènement culturel (2022)

**** Lire Au Vélodrome, le père François droit au but (2023)

***** Le duc de Dampierre ayant déclaré que tous les cocus devaient être noyés, Madame de Dampierre lui a demandé s’il était bien sûr de savoir nager !!! (Psaumes – Chansons paillardes)

****** Lire Pour le patrimoine français, les boules de Stéphane Bern (2018)

07.09.2025 à 10:41

Mieux comprendre rat-taïaut et l'agent orange avec "L’Enfance du monde " / "La science-fiction capitaliste"

Dans le sang et les tripes d’une pandémie mutante, la farce gore et pourtant terriblement sérieuse d’un techno-capitalisme arc-bouté sur ses contradictions terminales. De la science-fiction particulièrement décapante – et un bref essai ironique et salutaire en prime.

Personne n’aimait l’enfant dengue. J’ignore si c’était à cause de sa longue trompe ou du bourdonnement incessant, insupportable, de ses ailes qui déconcentrait le reste de la classe. Toujours est-il que, à la récréation, quand les autres élèves se précipitaient dans la cour et se réunissaient pour manger leur sandwich, discuter et raconter des blagues, le pauvre enfant dengue restait tout seul en classe, assis sur sa chaise, les yeux dans le vague, à faire semblant de se concentrer sur une page de son cahier de notes, afin de s’éviter la honte de sortir et montrer à tout le monde qu’il n’avait de toute évidence pas un seul ami à qui parler.

De nombreux bruits couraient sur ses origines. Selon certains, sa famille vivait dans des conditions si sordides, dans une baraque faite de tôles rouillées et de pneus où l’eau croupissait, qu’une nouvelle espèce mutante y avait éclôt, un insecte gigantesque qui aurait violé sa mère et l’aurait mise enceinte après avoir tué son mari d’horrible façon ; mais d’autres, au contraire, soutenaient que c’était le père que l’insecte géant avait violé et contaminé, père qui, à son tour, en éjaculant à l’intérieur de la mère, aurait engendré cette créature inadaptée et sinistre, et qu’il lui aurait suffi d’un coup d’oeil sur le nouveau-né pour les abandonner, lui et sa mère, et disparaître à tout jamais.

Le pauvre enfant faisait l’objet de bien des théories encore, qu’il n’est pas nécessaire de mentionner. Toujours est-il que, quand ses camarades de classe commençaient à s’ennuyer et s’apercevaient que l’enfant dengue était resté tout seul en classe à faire semblant de faire ses devoirs, ils allaient l’embêter :

– Dis donc, enfant dengue, c’est vrai que ta mère s’est fait violer par un moustique ?

– Eh, vermine, qu’est-ce que ça fait de venir du foutre pourri d’un insecte ?

– Dis donc, maringouin dégueu, c’est vrai que la chatte à ta mère est un vieux trou moisi plein de vers, de cafards et d’autres bestioles et que c’est de là que tu sors ?

Les petites antennes de l’enfant dengue se mettaient instantanément à frémir de rage et d’indignation, alors ses petits harceleurs s’enfuyaient en éclatant de rire et le laissaient à nouveau seul, à renifler sa peine.

De retour à la maison, la vie de l’enfant dengue n’était pas beaucoup plus agréable. Pour sa mère, il n’était, d’après lui, qu’un fardeau, une aberration de la nature qui avait irrémédiablement gâché son existence. Une mère seule avec un enfant ? L’élever dans ces conditions n’est jamais facile, mais, les années passant, l’enfant donnera à sa mère des motifs de joie qui compenseront largement ses peines, et l’enfant finira par devenir un jeune homme, puis un adulte, qui pourra accompagner, aider et soutenir financièrement sa mère, laquelle, sur ses vieux jours, aura la nostalgie de tous ces beaux moments passés ensemble et s’enorgueillira de la réussite de son aîné. Mais un fils mutant, un enfant dengue ? Voilà un monstre qu’il faudra nourrir et porter à bout de bras jusqu’à la tombe. Une erreur de la génétique, un croisement malsain entre humain et insecte qui, regardé avec dégoût par tout un chacun, ne sera qu’un motif d’embarras sans jamais au grand jamais faire la fierté ni la satisfaction de sa mère.

Voilà pourquoi, d’après lui, sa mère le haïssait et n’avait que rancœur pour lui.

Publié en 2023, et traduit en français à l’automne 2024 par Sébastien Rutès (dont on vous parlera prochainement sur ce même blog du sublime travail réalisé autour de l’œuvre de Paco Ignacio Taibo II) pour la collection Chimères de Christian Bourgois Éditeur, le troisième roman de l’Argentin Michel Nieva est né de l’extension et de la réécriture partielle d’une nouvelle (non traduite en français) de 2021, « El niño dengue » (littéralement, « L’enfant dengue »), publiée dans l’édition espagnole de la revue littéraire Granta, lui ayant valu d’être inclus dans la prestigieuse sélection « Meilleurs espoirs littéraires (en langue espagnole) » 2021 de la revue d’origine britannique, publiée pour la deuxième fois onze ans après la toute première liste non-anglophone de 2010.

Après « Les gauchoïdes rêvent-ils de nandous électriques ? » en 2013 et « Ascension et apogée de l’Empire argentin » en 2018, ses deux premiers romans non traduits en français à ce jour (leurs titres ici sont une libre interprétation de « ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? » et de « Ascenso y apogeo del imperio argentino »), « L’enfance du monde » confirme s’il en était besoin la place à part que tient d’ores et déjà Michel Nieva (et son petit essai « La science-fiction capitaliste » dont il sera question ci-dessous le souligne encore) dans un paysage littéraire argentin où la science-fiction tient une place plus complexe et moins marginale qu’il ne le semble a priori – paysage souvent fort mal connu en France, où nos perceptions sont en général dominées par un imaginaire fantastique qui irrigue, davantage que dans tout autre pays (à part peut-être la Russie), la littérature « générale » elle-même. Les ombres tutélaires de Jorge Luis Borges et d’Adolfo Bioy Casares, voire de Julio Cortázar et de Silvina Ocampo, occultent le plus souvent celles de Leopoldo Lugones, d’Angélica Gorodischer (si l’on songe par exemple à son « Trafalgar » plutôt qu’à son « Kalpa Impérial ») et de Héctor Oesterheld (n’oubliez pas de découvrir ou redécouvrir « L’Éternaute » à travers la somptueuse lecture indirecte qu’en donne le « Héctor » de Léo Henry – avant même le surcroît de visibilité qu’implique la série Netflix désormais en cours), et davantage encore celles de Rafael Pinedo (« Plop », 2002), de Pedro Mairal (« El Año del Desierto« , 2005) ou d’Eduardo Blaustein (« Cruz diablo », 1997).

Joanna Page, chercheuse à l’Université de Cambridge et fine connaisseuse de la science-fiction argentine contemporaine, concluait sa magnifique étude de 2016 (« Science Fiction in Argentina ») en soulignant le matérialisme fondamental et parfois paradoxal de cette littérature d’aujourd’hui, peut-être plus qu’en tout autre pays. Si l’on veut bien oublier un instant la (trop ?) facile accroche « gaucho-punk » – au sein d’un genre littéraire (trop !) friand de micro-étiquettes -, « L’enfance d’un monde » en constitue une démonstration éclatante.

En somme, son reflet ne faisait que confirmer ce qu’il avait toujours su : son corps n’était qu’immondice.

Ruminant cette terrible certitude, l’enfant dengue se demandait si, non content d’être un monstre répugnant, il ne représenterait pas aussi un jour une menace mortelle.

En effet, il n’ignorait pas que la grande préoccupation de sa mère, celle qui empoisonnait ses jours et ses nuits, était que l’enfant dengue, une fois grand et devenu un homme dengue, finisse par ne plus pouvoir contrôler l’instinct qui le marquait au fer rouge et se mette alors à piquer et à transmettre la dengue à tout le monde, en particulier à elle ou à un petit camarade de classe. Un fils qui, non content d’être un mutant porteur de virus, s’en ferait consciemment l’agent infectieux, le complaisant vecteur mortel, condamnant sa mère à des afflictions pires encore. Voilà pourquoi, chaque matin, quand l’enfant dengue partait pour l’école, sa mère lui confiait un petit tupperware en plus de celui qui contenait son déjeuner et lui susurrait à l’oreille, sur un ton de pitié :

– Petite bébête, n’oublie pas : si jamais tu ressens un besoin nouveau, bizarre et irrépressible, tu n’as qu’à sucer ça !

Consterné, le pauvre enfant dengue baissait les yeux et hochait la tête, dans un effort inutile pour retenir les larmes qui coulaient de ses ommatidies sur ses palpes maxillaires. Tout honteux, il mettait le paquet sur son dos et partait pour l’école, d’un vol accablé par la honte de savoir que sa propre mère voyait en lui un dangereux criminel en puissance, vecteur infectieux de maladies incurables. La rage de l’enfant dengue était telle que, une fois à bonne distance de chez lui, il balançait le tupperware dans le caniveau. La boîte s’ouvrait au contact du sol mais l’enfant dengue avait déjà vite repris son vol, sans lui adresser le moindre regard de ses yeux encore troublés de larmes. Si l’enfant dengue ne regardait pas, c’est qu’il n’avait nul besoin de confirmer ce qu’il savait déjà. Pas besoin de vérifier ce que l’ignominieux tupperware contenait, à savoir un gros morceau de boudin gras et palpitant qui, tout tiède encore, s’écoulait lentement par la grille de l’égout.

Du sang cuit, du sang coagulé, du sang noirci et du sang épais.

Du boudin !

Voilà la substance que sa mère croyait capable d’apaiser le sordide instinct de l’insecte.

« L’enfance du monde », bien que roman relativement court, avec ses quelque 150 pages, déploie autant de facettes que les yeux de l’enfant mutant hybride de moustique, porteur sain (si l’on ose dire en l’espèce) d’un virus lui-même mutagène (n’ayant au fond qu’un rapport parodique et lointain avec le tout à fait authentique virus de la dengue utilisé ici pour le titre et l’analogie anophèle immédiate), qui en est le héros d’abord largement involontaire : brutalité sans fard des rapports humains (et, cela va ici de soi, inter-espèces), d’emblée, mais presque immédiatement aussi, omniprésence mortifère des rapports socio-économiques (dans un contexte argentin où la domination des nantis a été au fil des décennies plutôt nettement moins amortie qu’en Europe par divers mécanismes redistributifs et palliatifs), sang, viscères, plaies et purulences aux effets les plus gore imaginables (Kathy Acker aurait certainement pu extraire de ce matériau argentin un somptueux « Sang et stupre à la plage polluée »), matérialisation soigneuse des propagations épidémiques exponentielles en l’absence de contrôle sanitaire réalistement possible, mais surtout, peut-être, célébration ironique de la faculté d’adaptation et de récupération hors normes du capitalisme tardif face à tout ce qui semblerait pouvoir le menacer… jusqu’à l’effondrement éventuel et néanmoins terminal (et là, bien que reposant sur des critères esthétiques totalement différents, le « New York 2140 » de Kim Stanley Robinson n’est pas si loin, non plus que, au moins aussi éloigné littérairement, le « Choc terminal » de Neal Stephenson).

Le camp de vacances occupait une des plages publiques les plus sales et les plus à l’abandon de Victorica. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette région australe de l’Amérique du Sud, rappelons que c’est en 2197 que, sous l’effet de la fonte massive des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer est monté comme jamais auparavant, ne laissant de la Patagonie, région jadis connue pour ses forêts, ses lacs et ses glaciers, qu’une traînée éparse de petites îles écrasées de chaleur. Ce que personne n’avait prévu, c’est que cette catastrophe climatique et humanitaire annoncée depuis longtemps offrirait miraculeusement à la province argentine de La Pampa un accès à la mer qui en transformerait la géographie du tout au tout. Du jour au lendemain, ce qui n’avait été qu’un désert aride et sans vie aux confins du monde, une région desséchée par des siècles de monoculture intensive de tournesol et de soja, devint la seule voie interocéanique navigable du continent tout entier, en plus du canal de Panama. L’économie régionale avait gagné, grâce à cette métamorphose inattendue, les juteuses recettes des taxes portuaires qui ne cessaient d’affluer, sans parler des toutes nouvelles plages paradisiaques qui attiraient des vacanciers du monde entier. Malheureusement, les meilleures stations balnéaires, les plus proches de Santa Rosa, étaient la propriété exclusive de grands hôtels et des maisons de vacances des riches étrangers. Les gens du peuple, comme l’enfant dengue, n’avaient accès qu’aux plages publiques, à proximité du Canal Interocéanique de Victorica, là où s’accumulaient toutes les ordures du port : un horrible dépotoir plein de bouts de plastique et de gravats où couvaient toutes sortes d’aberrations.

Cette colo offrait une formule parfaite pour les parents qui travaillaient du matin au soir, comme la mère de l’enfant dengue. Pour faire court, on passait chercher les enfants en autocar tôt le matin et on les ramenait vers huit heures du soir, avec ponctualité. C’était l’essentiel du service, la partie la mieux organisée, tout le reste était relégué au second plan. Ainsi, les enfants devaient se contenter pour le petit-déjeuner d’un pauvre petit pain sec accompagné d’une infusion de maté, et d’un peu de polenta au saindoux avec un jus en poudre instantanée à midi. Les activités promises se résumaient à un prof de gym à la retraite, ventripotent, qui passait son temps à fumer allongé sur le sable et se contentait de souffler dans son sifflet chaque fois qu’un gamin s’aventurait trop loin dans l’eau ou escaladait un tas de déchets coupants et pointus.

De sorte que les enfants, abandonnés à leur sort, faisaient ce qu’ils voulaient, ils couraient dans tous les sens, jouaient au foot, se baignaient et bronzaient sur la plage nauséabonde. Il y en avait un que tout le monde appelait Bonbon et qui, en l’absence d’un adulte responsable pour exercer l’autorité, faisait office de chef de bande. Bonbon était un petit gros hyperactif d’une douzaine d’années. Son père travaillait dans une usine de poulets, Bonbon lui rendait parfois visite, et c’est en décrivant avec force détails comment les volailles étaient décapitées et éviscérées qu’il avait gagné l’admiration du groupe.

Michel Nieva joue à la perfection des mécaniques traditionnelles de l’horreur et du gore, celles-là même qui résonnent tant, même chez des praticiennes et des praticiens moins radicaux politiquement, en apparence, avec l’horreur économique, terme certes galvaudé s’il en est, mais dont la triste pertinence apparaît toujours plus au grand jour alors que les avidités s’aiguisent devant un gâteau climatiquement et socialement si mal en point aujourd’hui. Rendre compte pleinement de la violence intrinsèque de la domination capitaliste (que ne perçoivent naturellement guère celles et ceux qui sont du bon côté du manche, hors de toute méchanceté superflue) pour la retourner littérairement : vaste programme, dont « L’enfance du monde » nous donne un aperçu particulièrement décapant, avec ses dégoulinements d’hémoglobine et de tripes, cultivant l’excès et refusant le bon goût (on retrouve bien ici l’une des acceptions originelles – musicales et sociétales – du punk, une fois ôtées toutes les sauces (parfois a)variées par lesquelles il a été domestiqué depuis quelques dizaines d’années…

Il s’agit bien, en une danse folle au rythme halluciné, d’inverser les métaphores guerrières industrielles et l’imagerie populaire vampirique, pour rendre son dû véritable à la finance dirigeante : sang, viscères et nihilisme terminal masqué dans les oripeaux du profit raisonnable (les Anglo-Saxons diraient sans doute « make an honest buck »). Moquer les visées technologiques et techniques qui servent avant tout d’excuse à la quête effrénée d’une plus-value supplémentaire : toutes les méga-industries contemporaines en prennent ici pour leur grade, de la pharmacie à la géo-ingénierie, du divertissement (la parodie sanglante et jusqu’au-boutiste des jeux vidéo militaristes / colonialistes, avec « Chrétiens vs. Indiens », est particulièrement savoureuse, si l’on ose dire) à la conquête spatiale et aux moyens, bétonnés et/ou insulaires, de la sécession multimilliardaire, sans compter bien entendu la finance à terme et l’assurance spéculative. Le commerce des promesses vivant peut-être, dans « L’enfance du monde », ses derniers jours, ses contradictions y figurent logiquement sous leur jour le plus féroce.

Ah, qu’il est difficile de décrire le fugace instant exact d’une initiation !

Des milliers de romans d’apprentissage, il est vrai, s’y sont essayé avec plus ou moins de succès. Mais est-il vraiment possible d’exprimer avec des mots ce moment glacial ou un être commet, ne serait-ce que dans un accès de fureur inconscient ou irréfléchi, l’acte fatidique qui entretissera ensemble son passé et son futur, ce stigmate de feu et de sang que d’aucuns appellent destin et qui, peut-être, lui était dévolu ?

Toujours est-il que l’enfant dengue, contrairement à sa réaction habituelle face aux persécutions que lui valait sa condition hybride, ne paniqua pas, il n’eut pas envie de mourir et aucune rage ou souffrance ne fit frémir ses petites antennes poilues. Le chant truculent – non dénué de valeur poétique, il faut bien l’admettre – de la ronde des petits mâles commandés par Bonbon ne lui fit pas perdre une goutte de sang-froid. Au contraire, une adrénaline tout à fait nouvelle irrigua chacune des nervures de ses ailes. Car ce que l’enfant dengue vit en posant ses ommatidies sur Bonbon qui, le short toujours baissé, le montrait du doigt et se moquait de lui, ce ne fut pas un ennemi, pas un semblable, même pas un être humain. Face à la redoutable trompe de l’enfant dengue ne se dressait qu’un succulent sorbet à la viande, un bout de boudin palpitant et délicieux. Dans le vertige de cet irrépressible désir noouveau, une brusque révélation traversa les antennes poilues de l’enfant dengue, avec une évidence et une clarté sans précédent, malgré le brouhaha de cris qui l’enoturait. L’enfant dengue, de façon un peu absurde, fit le raisonnement suivant : je ne suis pas un garçon, je suis une fille. La gamine dengue. En effet, dans l’espèce Aedes aegypti, dont il – ou elle – était un exemplaire unique, seules les femelles piquent, sucent le sang et transmettent des maladies, tandis que les mâles se consacrent exclusivement à l’activité mécanique de copuler et de se reproduire. Avec soulagement, pleine de piété filiale, elle comprit qu’elle avait été toute sa vie victime d’une erreur grammaticale, et que, puisqu’elle n’était pas un garçon mais une fille, impossible pour elle de violer sa mère et de reproduire le crime dont ses camarades de classe accusaient son père. Alors, libérée comme quelqu’un qui découvre enfin les raisons de sa peur, elle se jeta sur Bonbon, dont le corps nu jusqu’aux chevilles roula dans le sable. Avec une précision chirurgicale, elle l’immobilisa. Elle approcha sa trompe et, comme on découpe un boudin pour manger l’intérieur, elle lui ouvrit le ventre. Sans prêter attention aux cris de terreur des autres enfants, dont le chant joyeux vira à la transe sinistre, et qui s’enfuirent dans tous les sens pour chercher du secours – tant bien que mal, évidemment, vu que leur short était toujours baissé -, la gamine dengue enfonça sa trompe dans le ventre ouvert de Bonbon et en ramena une grappe de tripes sanguinolentes. Sous le regard horrifié du prof de gym qui, alerté par les enfants, s’était approché des lieux du crime, mais, en état de choc, n’arrivait qu’à souffler bêtement dans son sifflet, la gamine dengue leva au bout de sa trompe les viscères propres et bleues de Bonbon vers le soleil, comme on offre un sacrifice à son dieu. Après quoi, comme on arrache un bout de ficelle, elle tira d’un coup. Un flot de sang, d’excréments et de biles amères éclaboussa et souilla le visage pétrifié du prof de gym, puis colora le sable et même les vagues qui arrivaient lentement sur le rivage avant de repartir.

☀︎

Notes de lecture 2024, Nouveautés

Note de lecture : « L’Enfance du monde » / « La science-fiction capitaliste » (Michel Nieva)

Posté par Hugues ⋅ 23 juillet 2025 ⋅ Poster un commentaire

Dans le sang et les tripes d’une pandémie mutante, la farce gore et pourtant terriblement sérieuse d’un techno-capitalisme arc-bouté sur ses contradictions terminales. De la science-fiction particulièrement décapante – et un bref essai ironique et salutaire en prime.

x

x

x

Personne n’aimait l’enfant dengue. J’ignore si c’était à cause de sa longue trompe ou du bourdonnement incessant, insupportable, de ses ailes qui déconcentrait le reste de la classe. Toujours est-il que, à la récréation, quand les autres élèves se précipitaient dans la cour et se réunissaient pour manger leur sandwich, discuter et raconter des blagues, le pauvre enfant dengue restait tout seul en classe, assis sur sa chaise, les yeux dans le vague, à faire semblant de se concentrer sur une page de son cahier de notes, afin de s’éviter la honte de sortir et montrer à tout le monde qu’il n’avait de toute évidence pas un seul ami à qui parler.

De nombreux bruits couraient sur ses origines. Selon certains, sa famille vivait dans des conditions si sordides, dans une baraque faite de tôles rouillées et de pneus où l’eau croupissait, qu’une nouvelle espèce mutante y avait éclôt, un insecte gigantesque qui aurait violé sa mère et l’aurait mise enceinte après avoir tué son mari d’horrible façon ; mais d’autres, au contraire, soutenaient que c’était le père que l’insecte géant avait violé et contaminé, père qui, à son tour, en éjaculant à l’intérieur de la mère, aurait engendré cette créature inadaptée et sinistre, et qu’il lui aurait suffi d’un coup d’oeil sur le nouveau-né pour les abandonner, lui et sa mère, et disparaître à tout jamais.

Le pauvre enfant faisait l’objet de bien des théories encore, qu’il n’est pas nécessaire de mentionner. Toujours est-il que, quand ses camarades de classe commençaient à s’ennuyer et s’apercevaient que l’enfant dengue était resté tout seul en classe à faire semblant de faire ses devoirs, ils allaient l’embêter :

– Dis donc, enfant dengue, c’est vrai que ta mère s’est fait violer par un moustique ?

– Eh, vermine, qu’est-ce que ça fait de venir du foutre pourri d’un insecte ?

– Dis donc, maringouin dégueu, c’est vrai que la chatte à ta mère est un vieux trou moisi plein de vers, de cafards et d’autres bestioles et que c’est de là que tu sors ?

Les petites antennes de l’enfant dengue se mettaient instantanément à frémir de rage et d’indignation, alors ses petits harceleurs s’enfuyaient en éclatant de rire et le laissaient à nouveau seul, à renifler sa peine.

De retour à la maison, la vie de l’enfant dengue n’était pas beaucoup plus agréable. Pour sa mère, il n’était, d’après lui, qu’un fardeau, une aberration de la nature qui avait irrémédiablement gâché son existence. Une mère seule avec un enfant ? L’élever dans ces conditions n’est jamais facile, mais, les années passant, l’enfant donnera à sa mère des motifs de joie qui compenseront largement ses peines, et l’enfant finira par devenir un jeune homme, puis un adulte, qui pourra accompagner, aider et soutenir financièrement sa mère, laquelle, sur ses vieux jours, aura la nostalgie de tous ces beaux moments passés ensemble et s’enorgueillira de la réussite de son aîné. Mais un fils mutant, un enfant dengue ? Voilà un monstre qu’il faudra nourrir et porter à bout de bras jusqu’à la tombe. Une erreur de la génétique, un croisement malsain entre humain et insecte qui, regardé avec dégoût par tout un chacun, ne sera qu’un motif d’embarras sans jamais au grand jamais faire la fierté ni la satisfaction de sa mère.

Voilà pourquoi, d’après lui, sa mère le haïssait et n’avait que rancœur pour lui.

x

Publié en 2023, et traduit en français à l’automne 2024 par Sébastien Rutès (dont on vous parlera prochainement sur ce même blog du sublime travail réalisé autour de l’œuvre de Paco Ignacio Taibo II) pour la collection Chimères de Christian Bourgois Éditeur, le troisième roman de l’Argentin Michel Nieva est né de l’extension et de la réécriture partielle d’une nouvelle (non traduite en français) de 2021, « El niño dengue » (littéralement, « L’enfant dengue »), publiée dans l’édition espagnole de la revue littéraire Granta, lui ayant valu d’être inclus dans la prestigieuse sélection « Meilleurs espoirs littéraires (en langue espagnole) » 2021 de la revue d’origine britannique, publiée pour la deuxième fois onze ans après la toute première liste non-anglophone de 2010.

Après « Les gauchoïdes rêvent-ils de nandous électriques ? » en 2013 et « Ascension et apogée de l’Empire argentin » en 2018, ses deux premiers romans non traduits en français à ce jour (leurs titres ici sont une libre interprétation de « ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? » et de « Ascenso y apogeo del imperio argentino »), « L’enfance du monde » confirme s’il en était besoin la place à part que tient d’ores et déjà Michel Nieva (et son petit essai « La science-fiction capitaliste » dont il sera question ci-dessous le souligne encore) dans un paysage littéraire argentin où la science-fiction tient une place plus complexe et moins marginale qu’il ne le semble a priori – paysage souvent fort mal connu en France, où nos perceptions sont en général dominées par un imaginaire fantastique qui irrigue, davantage que dans tout autre pays (à part peut-être la Russie), la littérature « générale » elle-même. Les ombres tutélaires de Jorge Luis Borges et d’Adolfo Bioy Casares, voire de Julio Cortázar et de Silvina Ocampo, occultent le plus souvent celles de Leopoldo Lugones, d’Angélica Gorodischer (si l’on songe par exemple à son « Trafalgar » plutôt qu’à son « Kalpa Impérial ») et de Héctor Oesterheld (n’oubliez pas de découvrir ou redécouvrir « L’Éternaute » à travers la somptueuse lecture indirecte qu’en donne le « Héctor » de Léo Henry – avant même le surcroît de visibilité qu’implique la série Netflix désormais en cours), et davantage encore celles de Rafael Pinedo (« Plop », 2002), de Pedro Mairal (« El Año del Desierto« , 2005) ou d’Eduardo Blaustein (« Cruz diablo », 1997).

Joanna Page, chercheuse à l’Université de Cambridge et fine connaisseuse de la science-fiction argentine contemporaine, concluait sa magnifique étude de 2016 (« Science Fiction in Argentina ») en soulignant le matérialisme fondamental et parfois paradoxal de cette littérature d’aujourd’hui, peut-être plus qu’en tout autre pays. Si l’on veut bien oublier un instant la (trop ?) facile accroche « gaucho-punk » – au sein d’un genre littéraire (trop !) friand de micro-étiquettes -, « L’enfance d’un monde » en constitue une démonstration éclatante.

x

En somme, son reflet ne faisait que confirmer ce qu’il avait toujours su : son corps n’était qu’immondice.

Ruminant cette terrible certitude, l’enfant dengue se demandait si, non content d’être un monstre répugnant, il ne représenterait pas aussi un jour une menace mortelle.

En effet, il n’ignorait pas que la grande préoccupation de sa mère, celle qui empoisonnait ses jours et ses nuits, était que l’enfant dengue, une fois grand et devenu un homme dengue, finisse par ne plus pouvoir contrôler l’instinct qui le marquait au fer rouge et se mette alors à piquer et à transmettre la dengue à tout le monde, en particulier à elle ou à un petit camarade de classe. Un fils qui, non content d’être un mutant porteur de virus, s’en ferait consciemment l’agent infectieux, le complaisant vecteur mortel, condamnant sa mère à des afflictions pires encore. Voilà pourquoi, chaque matin, quand l’enfant dengue partait pour l’école, sa mère lui confiait un petit tupperware en plus de celui qui contenait son déjeuner et lui susurrait à l’oreille, sur un ton de pitié :

– Petite bébête, n’oublie pas : si jamais tu ressens un besoin nouveau, bizarre et irrépressible, tu n’as qu’à sucer ça !

Consterné, le pauvre enfant dengue baissait les yeux et hochait la tête, dans un effort inutile pour retenir les larmes qui coulaient de ses ommatidies sur ses palpes maxillaires. Tout honteux, il mettait le paquet sur son dos et partait pour l’école, d’un vol accablé par la honte de savoir que sa propre mère voyait en lui un dangereux criminel en puissance, vecteur infectieux de maladies incurables. La rage de l’enfant dengue était telle que, une fois à bonne distance de chez lui, il balançait le tupperware dans le caniveau. La boîte s’ouvrait au contact du sol mais l’enfant dengue avait déjà vite repris son vol, sans lui adresser le moindre regard de ses yeux encore troublés de larmes. Si l’enfant dengue ne regardait pas, c’est qu’il n’avait nul besoin de confirmer ce qu’il savait déjà. Pas besoin de vérifier ce que l’ignominieux tupperware contenait, à savoir un gros morceau de boudin gras et palpitant qui, tout tiède encore, s’écoulait lentement par la grille de l’égout.

Du sang cuit, du sang coagulé, du sang noirci et du sang épais.

Du boudin !

Voilà la substance que sa mère croyait capable d’apaiser le sordide instinct de l’insecte.

x

x

x

« L’enfance du monde », bien que roman relativement court, avec ses quelque 150 pages, déploie autant de facettes que les yeux de l’enfant mutant hybride de moustique, porteur sain (si l’on ose dire en l’espèce) d’un virus lui-même mutagène (n’ayant au fond qu’un rapport parodique et lointain avec le tout à fait authentique virus de la dengue utilisé ici pour le titre et l’analogie anophèle immédiate), qui en est le héros d’abord largement involontaire : brutalité sans fard des rapports humains (et, cela va ici de soi, inter-espèces), d’emblée, mais presque immédiatement aussi, omniprésence mortifère des rapports socio-économiques (dans un contexte argentin où la domination des nantis a été au fil des décennies plutôt nettement moins amortie qu’en Europe par divers mécanismes redistributifs et palliatifs), sang, viscères, plaies et purulences aux effets les plus gore imaginables (Kathy Acker aurait certainement pu extraire de ce matériau argentin un somptueux « Sang et stupre à la plage polluée »), matérialisation soigneuse des propagations épidémiques exponentielles en l’absence de contrôle sanitaire réalistement possible, mais surtout, peut-être, célébration ironique de la faculté d’adaptation et de récupération hors normes du capitalisme tardif face à tout ce qui semblerait pouvoir le menacer… jusqu’à l’effondrement éventuel et néanmoins terminal (et là, bien que reposant sur des critères esthétiques totalement différents, le « New York 2140 » de Kim Stanley Robinson n’est pas si loin, non plus que, au moins aussi éloigné littérairement, le « Choc terminal » de Neal Stephenson).

x

Le camp de vacances occupait une des plages publiques les plus sales et les plus à l’abandon de Victorica. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette région australe de l’Amérique du Sud, rappelons que c’est en 2197 que, sous l’effet de la fonte massive des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer est monté comme jamais auparavant, ne laissant de la Patagonie, région jadis connue pour ses forêts, ses lacs et ses glaciers, qu’une traînée éparse de petites îles écrasées de chaleur. Ce que personne n’avait prévu, c’est que cette catastrophe climatique et humanitaire annoncée depuis longtemps offrirait miraculeusement à la province argentine de La Pampa un accès à la mer qui en transformerait la géographie du tout au tout. Du jour au lendemain, ce qui n’avait été qu’un désert aride et sans vie aux confins du monde, une région desséchée par des siècles de monoculture intensive de tournesol et de soja, devint la seule voie interocéanique navigable du continent tout entier, en plus du canal de Panama. L’économie régionale avait gagné, grâce à cette métamorphose inattendue, les juteuses recettes des taxes portuaires qui ne cessaient d’affluer, sans parler des toutes nouvelles plages paradisiaques qui attiraient des vacanciers du monde entier. Malheureusement, les meilleures stations balnéaires, les plus proches de Santa Rosa, étaient la propriété exclusive de grands hôtels et des maisons de vacances des riches étrangers. Les gens du peuple, comme l’enfant dengue, n’avaient accès qu’aux plages publiques, à proximité du Canal Interocéanique de Victorica, là où s’accumulaient toutes les ordures du port : un horrible dépotoir plein de bouts de plastique et de gravats où couvaient toutes sortes d’aberrations.

Cette colo offrait une formule parfaite pour les parents qui travaillaient du matin au soir, comme la mère de l’enfant dengue. Pour faire court, on passait chercher les enfants en autocar tôt le matin et on les ramenait vers huit heures du soir, avec ponctualité. C’était l’essentiel du service, la partie la mieux organisée, tout le reste était relégué au second plan. Ainsi, les enfants devaient se contenter pour le petit-déjeuner d’un pauvre petit pain sec accompagné d’une infusion de maté, et d’un peu de polenta au saindoux avec un jus en poudre instantanée à midi. Les activités promises se résumaient à un prof de gym à la retraite, ventripotent, qui passait son temps à fumer allongé sur le sable et se contentait de souffler dans son sifflet chaque fois qu’un gamin s’aventurait trop loin dans l’eau ou escaladait un tas de déchets coupants et pointus.

De sorte que les enfants, abandonnés à leur sort, faisaient ce qu’ils voulaient, ils couraient dans tous les sens, jouaient au foot, se baignaient et bronzaient sur la plage nauséabonde. Il y en avait un que tout le monde appelait Bonbon et qui, en l’absence d’un adulte responsable pour exercer l’autorité, faisait office de chef de bande. Bonbon était un petit gros hyperactif d’une douzaine d’années. Son père travaillait dans une usine de poulets, Bonbon lui rendait parfois visite, et c’est en décrivant avec force détails comment les volailles étaient décapitées et éviscérées qu’il avait gagné l’admiration du groupe.

Michel Nieva joue à la perfection des mécaniques traditionnelles de l’horreur et du gore, celles-là même qui résonnent tant, même chez des praticiennes et des praticiens moins radicaux politiquement, en apparence, avec l’horreur économique, terme certes galvaudé s’il en est, mais dont la triste pertinence apparaît toujours plus au grand jour alors que les avidités s’aiguisent devant un gâteau climatiquement et socialement si mal en point aujourd’hui. Rendre compte pleinement de la violence intrinsèque de la domination capitaliste (que ne perçoivent naturellement guère celles et ceux qui sont du bon côté du manche, hors de toute méchanceté superflue) pour la retourner littérairement : vaste programme, dont « L’enfance du monde » nous donne un aperçu particulièrement décapant, avec ses dégoulinements d’hémoglobine et de tripes, cultivant l’excès et refusant le bon goût (on retrouve bien ici l’une des acceptions originelles – musicales et sociétales – du punk, une fois ôtées toutes les sauces (parfois a)variées par lesquelles il a été domestiqué depuis quelques dizaines d’années…

Il s’agit bien, en une danse folle au rythme halluciné, d’inverser les métaphores guerrières industrielles et l’imagerie populaire vampirique, pour rendre son dû véritable à la finance dirigeante : sang, viscères et nihilisme terminal masqué dans les oripeaux du profit raisonnable (les Anglo-Saxons diraient sans doute « make an honest buck »). Moquer les visées technologiques et techniques qui servent avant tout d’excuse à la quête effrénée d’une plus-value supplémentaire : toutes les méga-industries contemporaines en prennent ici pour leur grade, de la pharmacie à la géo-ingénierie, du divertissement (la parodie sanglante et jusqu’au-boutiste des jeux vidéo militaristes / colonialistes, avec « Chrétiens vs. Indiens », est particulièrement savoureuse, si l’on ose dire) à la conquête spatiale et aux moyens, bétonnés et/ou insulaires, de la sécession multimilliardaire, sans compter bien entendu la finance à terme et l’assurance spéculative. Le commerce des promesses vivant peut-être, dans « L’enfance du monde », ses derniers jours, ses contradictions y figurent logiquement sous leur jour le plus féroce.

x

Ah, qu’il est difficile de décrire le fugace instant exact d’une initiation !