Accès libre

25.07.2024 à 17:39

Sébastien Rome : « Le phénomène majeur est la convergence ordo-libérale du centre et du RN »

Guillemette Magnin

Texte intégral (4010 mots)

En 2022, Sébastien Rome avait été élu député de la 4e circonscription de l’Hérault, sous l’étiquette de la France insoumise. Cet ancien professeur des écoles originaire de Nîmes avait gagné au second tour, d’une courte tête, face à la candidate du Rassemblement national. Deux ans plus tard, c’est l’extrême-droite qui l’emporte. L’implantation historique du RN sur le pourtour méditerranéen est désormais observable partout en France. Comment expliquer la dynamique de ce parti, la stabilisation et la diversification à la fois géographique et sociologique de son électorat ? Quelles leçons la gauche doit-elle en tirer, en dépit de sa majorité relative à l’Assemblée nationale ? Retour sur une campagne éclair dans l’ancien « Midi rouge ».

LVSL – Comment expliquez-vous l’ancrage et la progression du Rassemblement national dans votre circonscription, la 4e de l’Hérault, et plus globalement dans votre région ?

Sébastien Rome – La progression du RN est nationale. Elle a commencé dans le sud, mais elle concerne aujourd’hui toute la France, tous les territoires, même les banlieues. Le RN a d’abord remplacé la droite qui a déçu, jugée trop libérale par les uns et trop laxiste avec l’immigration par les autres. Son image est alors celle d’un parti qui va rétablir l’ordre dans la société. Puis il a remporté un électorat âgé, libertaire en 1968, qui fut ensuite électeur du PS et de Bayrou, que Macron a radicalisé, qui refuse de revenir à gauche, limitant la République à lui-même pour protéger ce qu’il a acquis dans les années « glorieuses » de la France.

Les difficiles reports de voix au second tour, largement freinés par le « ni-ni », ont logiquement offert plus de sièges au RN, suivant une logique de protection du capital. Toutefois, par un travail de terrain, la gauche peut progresser et résister à la vague RN. Dans ma campagne de 2022, il y a eu 14% de votes blancs et nuls au second tour. En 2024, c’était 9% ; à 8% je gagnais. Cela s’est joué à peu.

« Le phénomène majeur des deux dernières années est la convergence ordo-libérale du centre et du RN. »

Ainsi, le phénomène majeur des deux dernières années est la convergence ordo-libérale du centre et du RN. D’un côté, le RN a abandonné le peu de mesures sociales qu’il portait pour s’attirer les bonnes grâces du pouvoir économique – qui le lui rend bien dans les médias. De l’autre, la Macronie a adopté de nombreuses mesures du RN (port de l’uniforme à l’école et classes de niveau, fin du repos hebdomadaire pour les vendangeurs, préférence nationale, loi immigration…) croyant attirer ses électeurs. Ce faisant, elle a tout simplement légitimé l’original, plutôt que la copie, et ouvert un passage des électeurs de droite et du centre vers le RN.

Enfin, les effets du tourisme de masse sont ravageurs du point de vue social, environnemental et économique. Les taux de chômage dans le sud (la zone d’emploi avec le plus de chômage en France est Pézénas-Adge, depuis des années) sont parmi les plus hauts de France. L’inflation immobilière renforce l’enrichissement de certains et prive les jeunes locaux de la possibilité de se loger sur place. Rien n’est mis en place pour accueillir les travailleurs saisonniers qui ont tant perdu avec les réformes du chômage successives. Le bilan environnemental, en termes de consommation d’espace agricole et d’eau pour trois mois d’activité, doit nous interroger. L’installation de nouvelles populations, notamment de retraités, qui n’ont pas pris les habitus locaux, sur un temps très court, coïncide avec les très hauts scores du RN.

Il est temps de penser à l’installation d’activités économiques de production et d’arrêter avec une économie de la consommation. Dans le sud, ce sont des gens qui ne sont pas d’ici qui vendent et consomment le plus de produits fabriqués ailleurs. Le côté méditerranéen est un décor, pas un support à la création de richesses.

LVSL – La campagne a été extrêmement courte : un mois si on inclut l’entre-deux-tours. Quelles ont été les implications de cet agenda très particulier pour vous, sur le terrain ?

S.R – D’abord, l’impression d’avoir basculé dans un moment politique historique dès le dimanche soir de la dissolution. Le lundi matin, je me réunissais avec mon équipe. Le lundi après-midi, un premier tract était conçu et je lançais un appel à un premier rassemblement. Le mercredi, lors du rassemblement, les premières équipes de citoyens non encartés étaient prêtes à partir en campagne. Ils ont reçu les tracts et ont directement commencé à les distribuer.

Ce fut très efficace et rapide. Près de 400 personnes ont participé. Je les en remercie chaleureusement, car ce fut une belle expérience humaine et joyeuse. Nous avons tenu 12 réunions publiques, en plus des distributions sur le marché, des porte-à-porte, des appels téléphoniques, de la participation aux fêtes locales, la presse… La circonscription est immense. Elle englobe quatre-vingt-dix-neuf communes très espacées les unes des autres, du bassin de Thau jusqu’au Larzac avec les Cévennes, le Pic Saint Loup et la Vallée de l’Hérault. La brièveté de la campagne a catalysé les énergies du pays.

LVSL – Les thèmes de la campagne étaient-ils les mêmes en 2024 qu’en 2022 ? Quels éléments de votre mandat avez-vous mis en avant ?

S.R – Pendant cette campagne éclair, le national a tout écrasé. La candidate RN, parachutée, n’a même pas mis son visage sur les affiches, ni sur les professions de foi. Jordan Bardella et Marine le Pen étaient les seuls arguments du côté du RN.

De mon côté, j’ai tenté de « localiser » ma campagne. J’ai mis en avant mon travail de terrain reconnu par tous, même par la presse locale, pourtant peu aimable avec la France insoumise habituellement. J’ai mis en avant ma personnalité : je suis un enfant du pays, qui connait les habitudes, les manières de dire et de faire. J’ai aussi montré ma capacité à faire du consensus localement comme à l’Assemblée nationale, autour de textes d’enjeu majeur pour ce territoire : la mobilité, l’accès à la santé et la défense des services publics, le droit à l’emploi… J’ai eu un vrai bilan à défendre malgré un mandat de seulement deux ans.

LVSL – Depuis la formation du Nouveau Front Populaire, on entend dans les médias beaucoup de commentaires sur l’hétérogénéité de cette alliance. Comment l’union de la gauche a-t-elle été perçue dans votre circonscription ? Est-ce ou non un enjeu pour les électeurs ?

S.R – Personnellement, avant la Nupes, j’étais pour l’union de la gauche et des écologistes. Je l’ai prouvé à de nombreuses reprises comme lors des départementales de 2021 où j’étais en binôme avec Julia Mignacca, aujourd’hui présidente du conseil fédéral d’EELV. C’est la condition pour gagner ici et j’ai une fibre à chercher ce qui unit.

L’union de la gauche est une des raisons qui font que je me reconnais dans la figure de Jean Jaurès. Cette figure cherchait à unir non seulement les « sectes » socialistes mais aussi le « petit pays » du Midi Rouge, le « grand pays » qu’est la nation républicaine française, les peuples, l’humanité et…même l’humain avec la nature. Cette terre viticole est marquée par la présence de Jean Jaurès. Il y a un souhait d’union inconscient chez les électeurs de gauche.

LVSL – Les derniers scrutins ont confirmé la progression de l’extrême-droite dans la France rurale et périurbaine. À l’exception de Nice ou de Perpignan, les grandes villes restent principalement à gauche. Pourtant, vous avez récemment exprimé votre désaccord avec l’analyse de François Ruffin autour de « la France des bourgs » et « la France des tours ». Pourquoi son cas, en Picardie, constitue-t-il une exception, selon vous ?

S.R – La question n’est pas d’avoir des impressions vagues à des fins de communication, mais de connaître la France et la littérature scientifique sur ce sujet. La première impression vague, qui consiste à généraliser le cas de la Somme, est une erreur intellectuelle majeure. Imaginons que nous généralisions le cas des Pyrénées Orientales : la ville-centre vote RN et les villages votent NFP. L’ouest de la France donne des majorités à Renaissance et au NFP. Il n’y aurait pas d’ouvriers blancs dans l’ouest ? C’est la principale zone de création d’emploi industriel.

François Ruffin, malheureusement, reprend la lecture de Christophe Guilluy, largement démenti par toute la communauté scientifique. Il explique que nous [la gauche] aurions tout donné aux quartiers populaires – et donc aux immigrés – et que l’État a abandonné les territoires ruraux – et donc les blancs. La rhétorique est la même chez François Ruffin : la France insoumise ne s’occuperait que des quartiers et oublierait les territoires ruraux. Bien sûr, le RN veut désavantager les quartiers les plus pauvres pour flatter les campagnes, quand François Ruffin veut les réconcilier. Mais il accepte les règles du jeu fixées par cette grille de lecture, séparant les uns et les autres, au lieu d’inventer un autre discours.

« La relation territoriale que l’on observe fréquemment est plutôt un rapport entre la centralité, qui vote à gauche, et la périphérie, qui vote RN à toutes les échelles de territoires. »

La seconde impression vague, qui suit la première, consiste à croire que le NFP, et notamment la FI, ne progresse ou n’est devant le RN que dans les plus grandes villes. Albi, Apt, Avignon, Amiens, Abbeville, Etampes, Gap, Limoges, Le Mans, Mende, Valence…mais aussi de nombreuses petites villes autour de 10.000 habitants ont pourtant vu une progression de la gauche ! La règle est plutôt la suivante : plus grande est la ville, plus importante sera la probabilité d’un vote de gauche élevé.

La relation territoriale que l’on observe fréquemment réside plutôt dans un rapport entre la centralité, qui vote à gauche, et la périphérie, qui vote RN à toutes les échelles de territoires. Dans les petites centralités, on retrouve majoritairement le secteur public comme employeur – malgré toutes les difficultés qu’il rencontre – et des personnes aux revenus faibles (moins de 1250€ par foyer) qui ne votent pas, votent RN (38%) mais aussi NFP (35%). C’est particulièrement vrai dans l’arc méditerranéen où le RN a gagné pratiquement toutes les circonscriptions. Si on regarde de loin, seules les villes de Montpellier, Avignon et Marseille ont « résisté ». On observe là l’effet du découpage territorial et celui du tourisme de masse, dont j’ai parlé, qui pèse dans le résultat final. Si on regarde de plus près, on retrouve en Piémont, dans les montagnes et autour des petites centralités, un vote NFP.

« Dans la position de la France insoumise, il y a un angle mort pour porter des solutions dans les petites villes et les territoires ruraux qui ne se limitent pas à l’agriculture. »

Les cartographies d’Hervé le Bras analysant les aspects culturels et historiques du vote, localisés sur des terres, sont efficaces pour prédire les résultats d’une élection. C’est donc la lecture globale des villes contre les campagnes que je conteste, à partir de la recherche en sciences sociales mais aussi de mon expérience de terrain. Il y a des tours dans les bourgs. Il y a aussi des flux entre les tours et les bourgs : les habitants des tours vont vivre dans les bourgs dès qu’ils ont un emploi et inversement, quand ils vivent dans un logement insalubre de centre-ville, et qu’ils espèrent avoir une place dans une tour.

Dans la position de la FI, il y a un angle mort pour porter des solutions dans les petites villes et les territoires ruraux qui ne se limitent pas à l’agriculture. C’est tout le travail que j’ai commencé, avec d’autres, durant les deux dernières années, avec la volonté d’élargir notre espace politique. Nous avons constitué un groupe de députés ruraux et commencé un travail novateur. Ce travail continue. Mes propres travaux portaient sur les enjeux de ces territoires : réhabiliter les centres anciens, se déplacer, travailler, accéder aux services publics.

LVSL – D’après vous, le vote pour le RN est plus un vote de rejet que de pauvreté. La classe moyenne inférieure, qui vote majoritairement pour l’extrême-droite, est composée de travailleurs – dont de nombreux fonctionnaires – éprouvant des difficultés à boucler leurs fins de mois. Pourquoi la gauche ne parvient-elle pas ou plus à lui parler ?

S.R – Si l’on considère les choses à l’échelle intercommunale, les familles qui travaillent, avec des revenus leur permettant d’avoir accès au crédit pour acheter une maison en lotissement (fonctionnaires catégorie C, artisans ou ouvriers, personnels du soin, manutentionnaires, caristes, caissiers, vendeurs, retraités…) s’installent en périphérie des petites centralités. Ainsi, on retrouve souvent une sorte d’effet d’halo. Le centre plus pauvre vote à gauche et sa périphérie avec des revenus supérieurs (sans être CSP+) vote RN. Quand on parle avec ces personnes qui vivent dans la couronne des petites centralités, très clairement, il y a une volonté de se distinguer des « cas-sos » (« cas sociaux » qui vivraient bien des aides de l’État) et de ne pas se mélanger. Le racisme n’est alors jamais très loin.

« Le programme, qui est notre pierre angulaire à gauche, est un élément secondaire du vote. Ce que l’on représente, ce que l’on incarne compte bien plus. »

C’est la voiture qui permet de spécialiser les espaces sociaux (zone commerciale, zone dortoir, zone de travail). Elle implique que les nouvelles personnes installées ne se fondent pas vraiment dans le village. Le lien social se perd et les locaux ne reconnaissent plus leur village. Au final, les uns et les autres votent RN pour des raisons différentes. Dès que celles et ceux qui s’installent ont des revenus plus élevés, de plus hauts diplômes, du fait de la déconcentration de la métropole, le vote de gauche se réinstalle par réimplantation des habitudes de la ville. Il n’est pas étonnant que le RN veuille baisser le niveau de formation des jeunes et les envoyer le plus tôt possible sur le marché du travail : c’est son électorat.

Par ailleurs, à gauche nous oublions parfois que les électeurs votent plus souvent avec leurs tripes qu’avec leur tête. Le programme, qui est notre pierre angulaire à gauche, est un élément secondaire du vote. Ce que l’on représente, ce que l’on incarne, compte bien plus. C’est d’ailleurs ainsi qu’il faut lire nos scores, si haut dans les quartiers populaires. Nous sommes la seule force politique qui affirme que l’on ne juge pas un Français sur sa religion, sa couleur de peau, ses habitudes alimentaires, vestimentaires, sur ces manières de parler ou son accent mais sur son statut de citoyen ayant le droit de vote. C’est ce que Jean-Luc Mélenchon nomme la Nouvelle France. Or, à quelques kilomètres des grandes villes, il y a aussi des Français qui ont des habitudes, des imaginaires, des croyances différentes. L’héritage de la France des territoires est aussi une composante de cette Nouvelle France qui se grandit, comme son histoire de l’immigration l’a prouvé, par accumulation successive des cultures.

« Il est important pour les dominants de légitimer leur autorité sociale sur les dominés par l’institution d’une culture légitime, qui a pour fonction de délégitimer les cultures populaires. »

Pour le dire autrement, et avec Pierre Bourdieu, une des fonctions de la culture des musées, des livres et des spectacles est de faire croire qu’il y a des choses qui sont interdites à certains. Il est important pour les dominants de légitimer leur autorité sociale sur les dominés par l’institution d’une culture légitime, qui a pour fonction de délégitimer les cultures populaires. Or, il y a des pratiques culturelles populaires, de fêtes, de jeux, de traditions qui ont une valeur que nous recherchons à gauche : réunir la Nouvelle France et faire communauté nationale.

On ne peut pas représenter le peuple sans faire une part à sa culture. Jean Jaurès lançait à la chambre des députés en 1910 : « Oui, nous avons, nous aussi [la gauche face aux réactionnaires], le culte du passé. Ce n’est pas en vain que tous les foyers des générations humaines ont flambé, ont rayonné ; mais c’est nous, parce que nous marchons, parce que nous luttons pour un idéal nouveau, c’est nous qui sommes les vrais héritiers du foyer des aïeux ; nous en avons pris la flamme, vous n’en avez gardé que la cendre. » Le NFP est l’hérité du foyer des aïeux. Il nous faut entretenir la flamme.

LVSL – Pensez-vous néanmoins que certains thèmes ou certains positionnements de la gauche constituent des repoussoirs pour cet électorat acquis à l’extrême-droite ?

S.R – On entend beaucoup, dans les médias, que cet électorat serait « anti-tout ». C’est la surface des choses. Plus fondamentalement, le thème de l’égalité est majeur, mais il s’exprime en tout sens. Entre les riches et les pauvres bien sûr, mais aussi entre personnes de la même condition sociale ; c’est le voisin qui a eu un poste à la mairie « par piston » ou les « cas-sos », « les gris » qui ont un logement HLM en priorité… Tout cela ne repose souvent sur rien. Mais les perspectives de progrès collectif sont tellement bouchées que c’est une guérilla sociale.

Le racisme devient alors un signe de reconnaissance sociale pour les électeurs du RN. Dans les deux premières minutes d’une rencontre, un propos raciste est prononcé. Le sociologue Félicien Faury décrit bien cette réalité qui sert d’appel à l’autre où on lui dit « hein, tu es comme moi ou pas ? ». Par contre, la famille « arabe » dans le lotissement, dans la villa d’à côté, dont le mari est éducateur spécialisé et la femme infirmière, « c’est pas pareil ». Malgré ce racisme réel, nous ne pouvons pas réduire les électeurs du RN à cela. C’est encore moins vrai pour les électeurs ruraux ! Si nous refusons l’assignation sociale, nous n’avons pas à la reproduire. Les êtres humains sont des infinis, disait Émile Durkheim. Nous devons donc ouvrir des chemins positifs dans lesquels ces électeurs peuvent aussi se reconnaître.

« Nous devons saisir ce qui fait lien dans cette culture populaire. Nous ne devons pas la délégimiter. »

Je prendrai l’exemple du barbecue qui a valu beaucoup de critiques à Sandrine Rousseau. Oui, la gestion du feu est genrée, ce sont les hommes qui tiennent les pinces. Mais le barbecue, c’est aussi un rapport positif au monde : l’accès à un extérieur, à la convivialité et à l’invitation du voisin. Nous devons saisir ce qui fait lien dans cette culture populaire. Nous ne devons pas la délégimiter. L’autre aspect, c’est que la gauche ne promeut pas suffisamment d’élus issus de la diversité populaire française, pour que les électeurs se sentent représentés. Les Français doivent se voir en reflet avec leurs élus et la gauche a le devoir d’être exemplaire sur ce point.

Au final, ce qui est le plus repoussoir pour un vote de notre côté, c’est la gauche qui a déçu, c’est la gauche qui a trahi. Alors, nous ne devons pas manquer à notre devoir de tenir parole. De tenir parole, une première fois, puis la fois suivante et encore la suivante. Quand on perd la confiance d’une personne que l’on a aimé, il faut de nombreuses preuves d’amour pour refaire lien. La démocratie se définit par le contrôle des représentants par le peuple. Le NFP doit être cette occasion pour que le peuple redise à sa gauche qu’il peut lui faire à nouveau confiance, mais pas en étant simplement spectateur des décisions et des jeux des partis. Mes électeurs me le demandent. Nous nous retrouverons le 21 septembre pour prendre acte de ce nouveau contrat social. Aujourd’hui, demain ou prochainement, nous devons aboutir à ce nouveau contrat social avec la France.

24.07.2024 à 20:25

Le retrait de Joe Biden sauvera-t-il le Parti démocrate ?

Branko Marcetic

Texte intégral (1693 mots)

Le retrait de Joe Biden est-elle une bonne nouvelle pour le Parti démocrate ? Au-delà de son âge, le candidat avait abandonné ce qui avait permis le succès de sa campagne quatre ans plus tôt : la défense d’un programme politique de redistribution. Celui-ci avait permis, en 2020, la mobilisation de la base militante et de l’aile progressiste du Parti démocrate. En 2024, Joe Biden avait renoué avec une stratégie plus traditionnelle, focalisée sur la dénonciation du danger trumpiste, et centrée sur les classes moyennes. Une voie dont Kamala Harris ne déviera sans doute pas, et qui rappelle tristement celle empruntée par Hillary Clinton en 2016…

La dynamique en faveur de l’éviction de Joe Biden s’était renforcée parmi les démocrates au vu des mauvais sondages qui avaient fait suite à sa prestation ratée lors du dernier débat avec Donald Trump. La tentative d’assassinat contre ce dernier ayant fait exploser sa popularité, le retrait de Biden s’imposait. La succession de Kamala Harris est-elle pour autant une bonne nouvelle pour les démocrates ?

Le retrait de Joe Biden aurait pu être l’occasion, pour le Parti démocrate, de faire son aggiornamento sur la direction dans laquelle il l’avait entraîné au cours des dix-huit derniers mois. D’autant que ces deux dernières années étaient riches en enseignement quant aux stratégies efficaces et perdantes.

La stratégie du barrage au trumpisme, qui avait prévalu en 2016, consistait à répéter aux électeurs qu’il n’y avait pas d’alternative entre le Parti démocrate et le chaos. Elle a manifestement échoué. En 2020, une stratégie alternative avait été couronnée de succès : il s’agissait de faire cause commune avec les progressistes afin de proposer un programme ambitieux en matière sociale favorable aux classes populaires.

D’innombrables facteurs ont bien sûr joué dans les deux résultats – notamment l’impopularité de Trump, l’indignation et la lassitude que sa présidence chaotique avait suscitées. Mais comme de nombreux commentateurs l’ont souligné à l’époque et depuis, les efforts de Joe Biden – sans commune mesure avec ceux de Hillary Clinton – pour séduire les progressistes et unifier le parti ont permis de rassurer les sceptiques, de dynamiser les électeurs progressistes et les classes populaires et de motiver les militants de base à faire du porte-à-porte. Joe Biden avait ainsi offert un contrepoids à la stratégie cynique de Donald Trump consistant à dégeler des aides sociales éphémères et à effectuer des injections monétaires de dernière minute – qui lui ont cependant permis d’obtenir des résultats finaux assez surprenants.

Pourtant, quand bien même ces événements se sont déroulés il y a tout juste quatre ans – et quand bien même il s’agissait de leur propre stratégie gagnante – Joe Biden et son camp ont inexplicablement décidé de réitérer la stratégie de 2016.

Le jour de sa démission, le candidat Biden n’avait toujours pas de programme politique ; lors de ses apparitions publiques ou sur son site Internet, c’est à peine s’il mentionnait ce qu’il comptait accomplir au cours de son second mandat. Il semblait avoir renoncé aux propositions populaires qu’il avait échoué à imposer, comme la gratuité de l’enseignement supérieur ou l’abaissement de l’âge d’éligibilité à l’assurance-maladie. Face aux préoccupations croissantes des Américains, le président et son entourage ont simplement refusé de prendre au sérieux leurs inquiétudes.

Selon plusieurs sources, il s’agirait d’un choix délibéré de Biden et de ses conseillers, convaincus qu’il leur suffisait de ressasser que Donald Trump représente une menace pour gagner en novembre – même si cette approche a vu Joe Biden constamment distancé dans les sondages, malgré la condamnation pénale de l’ancien président et ses projets de plus en plus fous en vue d’un second mandat. Joe Biden et son équipe attendaient-ils que de bonnes nouvelles tombent du ciel – comme un hypothétique abaissement des taux de la FED – pour inverser les courbes ?

Pire encore : c’est vers les électeurs les plus conservateurs que Joe Biden avait manifestement décidé de se tourner, partant du principe que les électeurs de gauche n’auraient d’autres choix que de lui donner leur suffrage.

Cette année, Joe Biden a arraché deux victoires politiques, pour lesquelles il a remué ciel et terre : Les deux principaux combats politiques qu’il a arrachés cette année – remuant ciel et terre – ont été une nouvelle restriction du droit d’asile et l’affectation de 100 milliards de dollars à des guerres à l’étranger – après avoir depuis longtemps rompu avec son vœu d’une « politique étrangère en faveur de la classe moyenne ». Ces mesures ne l’ont manifestement pas aidé à gagner la confiance des électeurs républicains et, dans le cas de la guerre hautement impopulaire contre Gaza, elles ont déchiré son parti – et provoqué des levers de boucliers de la part d’un large éventail d’électeurs autrement fidèles aux démocrates.

Écarter le candidat Biden de l’équation permettra-il le retour à une stratégie similaire à celle de 2020 ? Cela nécessiterait de s’appuyer sur un programme audacieux, qui mettrait l’accent sur la lutte contre la précarisation économique dont souffrent les Américains. Le travail est déjà pré-mâché : il suffirait aux démocrates de défendre les idées les plus populaires que Biden a abandonnées après 2021 : salaire minimum à 15 dollars, programme universel d’éducation préscolaire, subventions pour la garde d’enfants, formule d’assurance maladie publique, dont il a d’ailleurs cessé de parler depuis son élection. La question du logement, préoccupation majeure pour les jeunes électeurs démocrates, pourrait constituer un axe stratégie central – l’occasion de défendre des mesures de plafonnement national des loyers, comme l’a proposé Bernie Sanders en 2020. Ce sont de telles mesures qui ont permis à Claudia Scheinbaum, successeur du président mexicain d’Andrés Manuel López Obrador (« AMLO ») de remporter une victoire écrasante lors du premier tour des dernières élections.

Plus urgent encore peut-être : un changement radical de cap sur la question de Gaza pourrait relancer la dynamique en faveur des démocrates. La politique israélienne du camp Biden – soutien inconditionnel à l’État d’Israël – s’est avérée catastrophique sur le plan électoral. Outre qu’il est devenu une figure détestée dans une partie de l’opinion publique – au point d’être physiquement empêché de faire campagne sur les campus universitaires -, le conflit menace d’éclater à tout moment en une guerre régionale calamiteuse, qui pourrait entraîner les États-Unis vers une énième confrontation militaire, que la majorité des Américains ne souhaitent pas. Au successeur de Joe Biden revient la lourde tâche d’éviter un nouveau bourbier au Moyen-Orient, et de laver l’honneur des démocrates sur la question palestinienne.

Un changement de cap improbable si l’on considère le curriculum de Kamala Harris – sauf si la force des choses contraint les démocrates à renouer avec une stratégie victorieuse ?

24.07.2024 à 12:46

« Project 2025 » : une plateforme pour réconcilier Trump et l’establishment

Pierre Mourier

Texte intégral (3550 mots)

Contrairement à 2016, la campagne de Donald Trump est activement soutenue par l’establishment du Parti républicain. Une institution a joué un rôle central dans ce rapprochement : la Heritage Foundation. Ce think tank rassemble un bataillon « d’experts » et d’hommes d’influence qui avaient obtenu des postes de premier plan dans l’administration Trump. Avec son « Project 2025 », programme de 922 pages qui a défrayé la chronique médiatique, il entend imprimer sa marque sur le candidat Trump. Et le mener vers un agenda plus nettement interventionniste sur les questions de politique étrangère.

Le 15 juillet 2024 démarrait dans l’État du Wisconsin la convention du Parti républicain. C’est sans surprises que Donald Trump fut investi candidat. Victime d’une récente tentative d’assassinat, il se trouvait sous l’œil des caméras. Sous les radars médiatiques, des présentations étaient organisées par les think tanks liés au Parti républicain : la Faith and Freedom Coalition, l’America First Policy Institute et bien sûr l’incontournable Heritage Foundation.

Ces trois think tanks sont emblématiques de l’évolution du parti. Si la Heritage Foundation est le laboratoire historique des conservateurs, Faith and Freedom ne remonte qu’à 2009 quand l’America First Policy Institute a été créé en 2021. Le premier est une plateforme unissant la droite chrétienne et des groupes proches du Tea Party, quand le second est le bras armé du trumpisme (dans son conseil d’administration on trouve Ivanka Trump, fille de l’ancien président).

À chaque groupe de pression son think tank. Pour le complexe militaro-industriel, c’est la RAND Corporation. Pour l’aviation, c’est l’American Enterprise Institute. Au départ, la Heritage Foundation tire ses financements du secteur agro-alimentaire.

Ces think tanks constituent un véritable écosystème autour du Parti républicain. En 2016, la victoire de Donald Trump aux primaires républicaines avait constitué un séisme : sa campagne populiste et ses propos erratiques avaient violemment divisé les think tanks conservateurs. La Heritage fut le seul à réellement tirer profit de la situation.

Depuis sa défaite de 2020, la mainmise de Donald Trump sur le camp conservateur n’a fait que s’accroître. Mais dans le même temps, les think tanks entendaient bien imprimer leur marque sur l’opposant à Joe Biden, plutôt que de devoir s’adapter à une situation nouvelle, comme ce fut le cas en 2016.

Aux origines de la « Heritage »

C’est la fin de la Seconde guerre mondiale qui marque la première explosion de « think tanks ». Il s’agit alors de fournir des synthèses d’experts à des élus. Sous la tutelle du secteur privé ; ainsi, la Douglas Aircraft Company accouche de la RAND Corporation en 1946, avec pour objectif de travailler sur les conflits internationaux et la balistique transcontinentale. Fonds privés, expertise et liens avec le pouvoir politique : la recette devait faire mouche. Et la Heritage Foundation allait devenir son produit le plus emblématique.

Elle naît d’une conversation entre deux assistants parlementaires, Edwin Feulner et Paul Weyrich, à la cafétéria du Congrès des think tanks conservateurs en 1971. L’American Enterprise Institute (AEI) avait alors renoncé à publier un rapport concernant l’aviation, craignant que celui-ci influence les votes au Congrès. Or, Feulner et Weyrich, qui perçoivent le potentiel politique des think tanks, entendent justement peser sur les votes. Ils appellent de leurs voeux un organisme qui proposerait des argumentaires aux élus du Congrès.

La Heritage Foundation voit ainsi le jour, avec le soutien du groupe industriel Coors. Elle accompagne une dynamique plus générale de politisation des think tanks et d’accaparement par les lobbys, qui cherchent à les instrumentaliser. À chaque groupe de pression son think tank. Pour le complexe militaro-industriel, c’est la RAND Corporation. Pour l’aviation, c’est l’AEI. Au départ, la Heritage Foundation tire ses financements du secteur agro-alimentaire.

La Heritage Foundation adopte une approche résolument activiste. Son bras armé, « Heritage Action », rassemble ses « analystes » qui vont directement au contact des élus, au Congrès ou dans les États, afin de les convaincre d’adopter les positions de l’institut. Un artifice qui permet aux lobbyistes présents au sein du think tanks d’être maquillés en « analystes » lors des auditions du Congrès…

Le think tank connaît son heure de gloire en 1980, avec la publication d’un « Mandate for Leadership ». Mastodonte de 3000 pages, le document synthétise les propositions du camp conservateur pour l’élection présidentielle. Une fois élu, Ronald Reagan devait fournir à chacun de ses ministres une version abrégée du document (de 1100 pages). 60% des propositions du think tank seront ainsi reprises par le président.

La Heritage Foundation connaîtra des relations plus difficiles avec H. W. Bush, notamment sur la question des hausses d’impôts. Quelques années plus tard, c’est finalement un président démocrate que l’organisation soutient et conseille. Bill Clinton défend en effet des accords de libre-échange, notamment l’ALENA [entre le Canada, les États-Unis et le Mexique NDLR], en accord avec le positionnement libre-échangiste du think tank. Acteur clef de la nébuleuse conservatrice, la Heritage Foundation était en butte à la concurrence de deux autres géants : le Cato Institute et l’AEI.

Concurrence libertarienne et néoconservatrice

Le Cato Institute voit officiellement le jour en 1976, mais sa création, sous le nom de « Charles Koch Foundation », est antérieure de deux ans. Le nom des frères Koch continue de figurer en haut de la liste des donateurs réguliers, aux côtés de ceux du milliardaire Sheldon Adelson ou de la famille Mercer. La Koch Industry est spécialisée dans le secteur primaire, l’extraction de ressources minières et de transformation des matière premières. La ligne libertarienne défendue par l’institut recoupe assez largement les intérêts des frères, lorsqu’il s’agit de prôner un adoucissement des normes – notamment environnementales – sur ces secteurs d’activités.

Si les fonds du Cato Institute proviennent majoritairement de l’industrie du tabac et du pétrole, le think tank – fait notable pour un institut conservateur – ne boude pas les financements d’entreprises « progressistes » de la Silicon Valley, notamment Facebook ou Google. Une porosité peu surprenante si l’on considère la sensibilité libertarienne du think tank.

Conséquent dans son libertarianisme, il s’est ainsi opposé aux politiques bellicistes des présidents Bush, en particulier à une occupation de long terme de l’Afghanistan et de l’Irak. Et il se prononce en faveur de la disparition des barrières douanières et de la libéralisation complète des marchés, ce qui lui permet notamment de bénéficier du financement de CME, groupe financier qui détient la bourse de Chicago…

L’AEI, quant à lui, prétend s’inscrire dans le sillage du philosophe Leo Strauss et se spécialise dans la production de rapports. Influent depuis les années 1940, il connaît une perte de vitesse consécutive à l’apparition de la Heritage Foundation, et il faudra attendre les années 2000 pour qu’il regagne en importance. Il est alors proche de l’extrême-droite – avec des auteurs comme Richard Murray, eugéniste, ou encore Dinesh D’Souza, qui défend que l’antiracisme est une réaction pathologique et que les esclaves afro-américains étaient plutôt bien traités…

Ici encore, le lien entre financements et rapports est de plus directs. Financée par l’industrie du tabac, l’AEI produit de nombreuses études pour tempérer sa nocivité ; financée par le secteur des télécommunications, elle s’oppose à la neutralité d’internet.

À l’écart du vivier républicain classique, Trump devait accueillir à bras ouverts les hiérarques de la Heritage Foundation – et la remercier une fois élu. Ainsi, le vice-président Mike Pence est proche de l’institut.

Surtout, l’institut est le principal pourvoyeur de l’administration Bush – à tel point que peu après son élection, le président s’est rendu au siège de l’AEI pour remercier ses membres. Hébergé par l’AEI, on trouve le Project for the New American Century de Dick Cheney, dont l’influence sur la politique étrangère de George W. Bush a été conséquente. Sans surprises ici également : l’AEI est abondamment financé par les entreprises du complexe militaro-industriel…

#NeverTrump : la ligne de fracture au sein des think tanks

L’investiture de Donald Trump comme candidat républicain et sa victoire de 2016 devaient marquer un séisme dans les relations traditionnelles entre partis et think tanks. La campagne erratique et populiste du candidat n’était pas du goût des organisations conservatrices, qui lui préféraient largement un Jeb Bush. De nombreux cadres du Parti républicain et de think-tanks conservateurs se sont refusés à soutenir Trump – sans résoudre à rallier ouvertement une candidature démocrate. Dans les signatures des tribunes rédigées pour critiquer sa campagne, on trouvait les noms de plusieurs figures des think tanks liés au Parti républicain. Une seule exception : la Heritage Foundation.

L’AEI ne prend que timidement position pour Trump en février 2016 – par le biais d’une tribune publiée par Charles Murray, co-auteur du livre The Bell Curve, livre qui lie « race » et intelligence. Le Cato Institute, au contraire, s’oppose publiquement au président nouvellement élu. Il s’attaque notamment au décret présidentiel 13769, surnommé Muslim Ban. Celui-ci suspend des programmes d’accueil des réfugiés, interdit à tous les Syriens d’être accueillis aux États-Unis. Il a conduit à la détention de 700 voyageurs et à la remise en cause de 50.000 visas. Cette prise de position heurte les plus libertariens des conservateurs qui sont, pour la majorité d’entre eux, favorables à l’immigration – perçue comme le prolongement d’une libéralisation du marché du travail. De même, les mesures protectionnistes de Trump sont vivement critiquées par l’Institut ; il faut dire que la mise en place d’une taxe sur l’acier l’acier menaçait directement les profits des entreprises Koch…

C’est la Heritage Foundation qui profite de la conjoncture. Edwin Feulner, son ancien président, est nommé dans l’équipe de transition du candidat. Dès son élection, ce sont pas moins de soixante-six anciens analystes ou salariés du think tank qui occupent des postes à responsabilité dans la nouvelle administration. À l’écart du vivier républicain classique, Trump devait accueillir à bras ouverts les hiérarques de la Heritage Foundation – et la remercier une fois élu. Ainsi, le vice-président Mike Pence et le Procureur général Jeff Sessions sont tous deux proches de l’institut.

Jim DeMint, le président du think tank, décide de pousser l’avantage. L’institut adopte la même stratégie qu’en 1980 et publie un document au titre similaire : « Mandate For Leadership ». Il s’agit de 321 propositions conservatrices à destination du nouveau président. En un an de mandat, la Heritage Foundation affirmait que 64 propositions ont été totalement reprises par l’administration Trump. Ce dernier a même eu recours à l’organisme pour lui fournir une liste de juges conservateurs en vue d’une future nomination à la Cour Suprême.

Le fait que la Heritage Foundation se positionne sur l’ensemble des prérogatives de l’État et l’abreuve de recrues la rend incontournable. Pourtant, en mai 2017, le conseil d’administration retire son poste de président à Jim DeMint, dénonçant une trop grande complicité avec l’administration Trump. Une inflexion qui ne devait pas empêcher la Heritage Foundation de demeurer centrale dans la nébuleuse trumpienne…

L’agenda militariste du « Project 2025 »

« Nous allons connaître une seconde révolution américaine », déclarait le président du think tank Kevin Roberts. « Et elle sera pacifique si la gauche se mêle de ses affaires » devait-il ajouter. En ce début de juillet 2024, il est interviewé par Steve Bannon et s’affiche aux côtés des Républicains tendance « MAGA » [Make America Great Again, slogan de Donald Trump NDLR]. Qu’un président de think tank soit interviewé au micro de l’un des soutiens de la tentative de putsch du 6 janvier peut sembler incongru. Mais la scène est emblématique du chemin parcouru par le Heritage Foundation dans la nébuleuse conservatrice.

Le positionnement central du think tank permet de lancer le « Project 2025 » sur le modèle de « Mandate For Leadership », financé à hauteur d’un million de dollars. Peu à peu, le projet agrège d’autres think tanks et lobbies. Aujourd’hui, pas moins de 110 organisations gravitent autour de la Heritage Foundation – 40% d’entre elles bénéficiant du fonds DonorsTrust alimenté par Leonard Leo. Cet avocat et connaisseur du système judiciaire américain organise des dîners somptueux où il se plaît à jouer les faiseur de rois dans le domaine juridique – jusqu’à la Cour Suprême. On compte d’importants sponsors pour le DonorsTrust : outres les financiers traditionnels de la Heritage Foundation, on trouve… les frères Koch. La présence de ces noms résume à elle seule l’évolution des rapports de force entre ses concurrents et la Heritage Foundation…

Le « Project 2025 » contient des directives tout sauf anodines en matière de politique étrangère. Qui jurent avec les proclamations isolationnistes – vagues et incohérentes – du candidat Trump.

Celle-ci espère désormais forcer la main de Donald Trump. Elle a accouché des 922 pages du « Project 2025 », qui a d’abord scandalisé les démocrates par sa proposition d’accroissement des pouvoirs de l’exécutif. Elle fait écho à la tentative, durant le mandat de Trump, de permettre le licenciement de milliers de fonctionnaires fédéraux – le décret avait été remis en cause par Joe Biden. À travers le « Project 2025 », la Heritage Foundation propose de substituer, à la loyauté envers l’État, celle à l’égard du président et à son projet politique.

Au-delà de cet aspect, qui génère des craintes d’une dérive illibérale, le « Project 2025 » contient des directives tout sauf anodines en matière de politique étrangère. Qui jurent avec les proclamations isolationnistes – vagues et incohérentes – du candidat Trump. Celui-ci tente, en 2024, de rejouer la partition de 2016, critiquant le complexe militaro-industriel et les faucons du Pentagone. Il faut rappeler combien son arrivée au pouvoir avait alors sidéré le camp néoconservateur. Les déclarations de Trump à propos de l’OTAN et ses promesses de rapprochement avec la Russie avaient fait l’effet d’un séisme. S’il avait par la suite mené une politique étrangère en contradiction complète avec ces proclamations – jusqu’à adopter la posture « la plus dure à l’égard de la Russie depuis la Guerre froide », selon les termes de son administration – et en accord total avec le complexe militaro-industriel, Trump est, encore aujourd’hui, perçu avec méfiance par une partie de l’establishment néoconservateur.

Avec le « Project 2025 », la Heritage Foundation tente d’appuyer l’aile la plus interventionniste et militariste du trumpisme. De nombreuses préconisations ne surprennent guère, notamment concernant l’accroissement du budget militaire et l’intensification de la guerre économique avec la République populaire de Chine. D’autres sont en contradiction avec le discours du candidat : le « Project 2025 » prône un approfondissement du soutien à l’État d’Israël, quand Donald Trump critique timidement les massacres à Gaza.

À rebours de ses déclarations isolationnistes, le « Project 2025 » prône une course aux armements et un accroissement tous azimuts des sanctions financières pour contrer les « menaces » russe et chinoise. Alors que Donald Trump promet de « mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures », le « Project 2025 » envisage de poursuivre le soutien miliaire à Kiev, en échange d’une décrue de l’aide humanitaire. Le document précise qu’il s’agit d’un compromis entre les diverses sensibilités du camp conservateur, des plus russophiles – qui souhaitent un abandon de l’Ukraine – aux plus néoconservatrices – qui envisagent un engagement militaire plus direct. Une synthèse pas très éloignée de la politique actuelle du président Biden…

Sur les questions de société et les réformes institutionnelles, le Projet 2025 s’inscrit dans le conservatisme religieux qui avait caractérisé le mandat de Donald Trump. La Heritage Foundation propose ainsi de faire disparaître le service fédéral de l’éducation, qui serait dévolu aux États. À l’inverse, il est prévu d’étendre à l’échelle fédérale la possibilité de censurer une série de livres (accusés de propager la « culture woke ») dans les espaces scolaires et universitaires – expérimentée par le gouverneur de Floride Ron de Santis.

Enfin, on trouve une série de prescriptions prévisibles sur le plan économique, qui oscillent entre réformes néolibérales et fantaisies libertariennes. Certaines – réduction du budget de l’éducation au profit de coupons permettant aux enfants pauvres de s’inscrire dans les écoles privées – pourraient être directement traduites en politiques publiques par une administration Trump ultérieure. D’autres – abolition de la Réserve fédérale et du dollar comme monnaie internationale – constituent de simples slogans destinés à flatter la phobie anti-étatiste de sa base électorale.

Un simple fantasme des démocrates ?

Quelle importance accorder au « Project 2025 » ? Donald Trump lui-même s’en est distancié, face aux attaques incessantes des démocrates, déclarant « Je ne sais pas qui est derrière ça. Je suis en désaccord avec certaines choses, et certaines propositions qu’ils avancent sont profondément ridicules. Quoi qu’ils fassent, je leur souhaite bonne chance, mais je n’ai rien à voir avec eux ». Des paroles que contredisent frontalement ses liens fusionnels, passés et présents, avec le think tank.

Si Donald Trump devait, en novembre prochain, retrouver le chemin de la Maison Blanche, il est difficile de concevoir que la Heritage Foundation n’aurait pas son mot à dire sur son administration. La liste toute prête « d’experts » prêts à la rejoindre et à gouverner en suivant un plan structuré constitue un indéniable atout. Surtout, si l’on considère la position plus centrale que jamais acquise par la Heritage Foundation, qui est parvenue à satelliser de nombreuses organisations autrefois rivales. La composition de ses principaux donateurs a également changé. Là où les grands groupes pétroliers et les chaînes de supermarchés soutenaient la Heritage Foundation à sa création, les donateurs actuels représentent désormais un pan très large des classes dominantes américaines…

22.07.2024 à 15:48

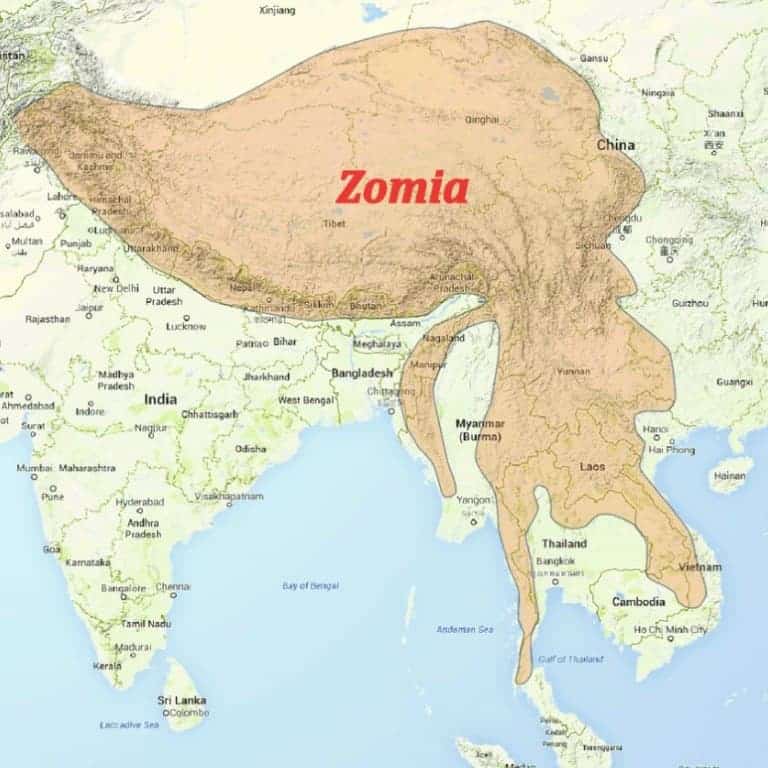

Une idéalisation des sociétés sans État ? Retour sur « Zomia » de James C. Scott

Loïa Lamarque

Texte intégral (4287 mots)

Comment s’est déroulé le processus de formation des États au cours des deux derniers millénaires ? Quel a été son effet sur le mode de vie des populations des montagnes d’Asie du Sud-Est ? À rebours de l’histoire civilisationnelle classique, l’anthropologue James C. Scott (décédé le 19 juillet 2024) montre au travers d’une ethnographie comment les formes étatiques se sont imposées par la violence et l’assujettissement dans cette région. Et ce, au prix d’une détérioration des conditions matérielles et psychologiques des habitants qui, pour certains, ont préféré la fuite et le nomadisme dans les hautes terres à la réduction à l’esclavagisme. En filigrane de cette ethnographie, Scott dresse un portrait rousseauiste de ces sociétés sans État, présumées plus prospères, égalitaires et pacifiques que les sociétés étatiques – au mépris, parfois, de quelques faits historiques sur les conditions de vie objectives de ces populations.

Un contre-récit de l’histoire civilisationnelle classique

Zomia est un terme issu de plusieurs langues tibéto-birmanes qui signifie « gens de la montagne », et qui, géographiquement, désigne un ensemble de territoires situés à plus de trois cents mètres d’altitude qui s’étend des hautes vallées du Vietnam aux régions du nord-est de l’Inde, traversant ainsi six pays d’Asie du Sud-Est : le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la Chine et la Birmanie. Au total, cette zone s’étend sur 2,5 millions de kilomètres carré et est peuplée par près de 100 millions de personnes issues d’une centaine d’ethnies différentes et pratiquant des langues empruntées à cinq grandes familles linguistiques distinctes. À défaut d’une unité ethnique, politique ou géographique, la Zomia rassemble des populations qui partagent de nombreuses caractéristiques, ce qui en fait une entité politique et donc un objet d’étude à part entière.

C’est l’histoire de ces peuples que Scott relate dans son ouvrage, une histoire intimement mêlée à celle des États d’Asie du Sud-Est. Si certains des habitants de la Zomia n’ont jamais connu l’État, beaucoup y ont été confrontés et ont choisi la fuite plutôt que l’assimilation et la servitude. À rebours de l’histoire civilisationnelle et évolutive traditionnelle, Scott montre d’une part que l’État n’est pas la forme achevée de civilisation – rappelant les piètres conditions de vie d’une grande majorité de la population étatique asservie – et d’autre part que les peuples des collines ne sont pas de lointains ancêtres qui n’auraient pas évolué. Ils sont au contraire un « effet d’État » : leur mode de production comme leurs structures sociales – nomadisme, égalitarisme, oralité – peuvent être vus comme des stratégies qui facilitent la dispersion et l’exode, mais surtout, adaptés pour empêcher toute institution étatique d’accéder à l’existence. Les peuples des collines sont, écrit-il, « barbares à dessein » : ils ont abandonné l’agriculture sédentaire pour d’autres formes d’organisation souples et propices à la fuite. La Zomia constitue en cela une zone refuge idéale, montagneuse, difficile d’accès, à l’ultra-périphérie des centres étatiques.

Scott entend également renouveler l’épistémologie anthropologique et historique. Tout d’abord, peuples des collines et des vallées n’ont cessé de se mélanger au travers de mouvements de population incessants et réciproques, de commercer, et de coévoluer, les États définissant sans cesse leur identité en opposition avec les « barbares », et qui n’auraient pu voir le jour sans les ressources alimentaires et humaines des collines. En ce sens, Scott s’inscrit, dans la lignée de Pierre Clastres, dans le courant anthropologique constructiviste, rendant ainsi inopérante toute tentative d’essentialisation des deux peuples. C’est enfin l’histoire de l’État que Scott entend renouveler afin de mettre à distance une histoire centrée sur les élites et les centres monarchiques selon laquelle la construction de l’État est un processus stable et inéluctable. À l’inverse, l’auteur dresse une contre-histoire des populations et dépeint le processus d’étatisation comme un épiphénomène à l’échelle de l’humanité, instable par nature et mouvant, se restructurant en permanence autour d’unités politiques élémentaires. Le sous-titre du livre, « Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est » prend alors tout son sens.

Les conditions d’émergence de l’État : plaine, densité de population et assujettissement

Scott commence par décrire le processus de construction des États. D’abord, l’émergence de l’État coïncide avec celle de l’agriculture sédentaire : les ressources, souvent obtenues sous la forme de revenu fiscal ou de rente agricole, sont une condition nécessaire au bon fonctionnement de l’État pour alimenter une bureaucratie ou une cour monarchique. Le foyer étatique doit donc se trouver près d’un terrain à la fois fertile et propice à l’appropriation des richesses, autrement dit être aisément accessible afin de permettre aux percepteurs de lever l’impôt.

L’autre ressource cruciale pour la puissance étatique est la main-d’œuvre, nécessaire pour cultiver les terres mais également pour combattre ou défendre les ressources en cas d’attaque. La formation de l’État est donc fortement contrainte géographiquement : le terrain doit permettre une concentration des ressources et des sujets. En Asie du Sud-Est, ce sont les plaines alluviales propices à la riziculture irriguée qui répondent à ce double impératif. L’absence de relief autour de ces plaines rend possible la circulation des marchandises et le prélèvement de l’impôt. Le rendement par unité de terrain y est élevé et les ressources peuvent donc être concentrées sur un territoire restreint.

Enfin, l’espace étatique est contraint par les frictions de terrain que sont les collines, par les intempéries, les cours d’eau. Il n’est donc jamais, contrairement aux conceptions actuelles de l’État-nation, un territoire nettement délimité. Il s’étend près des cours d’eau et le long des plaines, mais est absent au-delà d’une certaine altitude. Ces territoires difficiles d’accès sont donc une ressource stratégique pour ceux qui souhaitent se tenir à distance de l’État.

Pour s’assurer d’avoir à portée de main une population corvéable et mobilisable en cas de guerre, les bâtisseurs d’État ont le plus souvent utilisé la contrainte, la guerre et l’esclavage, comme en témoignent de nombreuses archives historiques : marquage au fer rouge des esclaves, mention du nombre de prisonniers après chaque bataille, guerres dans l’ensemble peu meurtrières dans la mesure où les perdants étaient capturés et asservis. La contrainte s’applique également aux individus intégrés à l’espace étatique puisque l’État doit faire face à une double difficulté : éviter l’exode de sa population en la fixant, et taxer les rendements agricoles le plus possible – ce que Scott appelle « réduire l’écart entre le PIB sur un territoire et la production recouvrable par l’État ». Pour ce faire, l’une des priorités de l’État est de rendre lisibles et imposables tous les biens marchands et humains. Monoculture et agriculture sédentaires répondent à cette nécessité pour la puissance étatique d’inventorier la production, en dépit de son manque d’efficacité. L’agriculture sur brûlis fut ainsi largement interdite et, jusqu’à nos jours, les États du Sud-Est asiatique continuent de pourchasser les nomades et d’en mépriser la culture.

« Un peuple était considéré comme civilisé dés lors qu’il était soumis à une administration étatique »

Ce dernier point, le mépris de la vie en altitude et du nomadisme, est crucial car il soulève un paradoxe : alors même que les peuples des collines et ceux des vallées étaient des partenaires économiques et qu’il a toujours existé une forte mobilité géographique entre l’une et l’autre région, ceux des collines sont systématiquement essentialisés et considérés comme sauvages. Cette distinction établie par les élites des basses terres entre barbares et civilisés, sauvages et apprivoisés, cru et cuit, relève vraisemblablement d’une volonté des bâtisseurs d’État de discréditer les alternatives à la vie au sein de l’État. Cette séparation des mondes atteint son paroxysme avec la naissance de l’hindouisme et du bouddhisme dans les sociétés birmanes d’Asie du Sud-Est. Ceux qui pratiquent ces religions étant considérés comme raffinés et cultivés, les autres, comme de sauvages païens.

C’est à ce moment d’émergence des États et des religions institutionnelles que se sont construits les récits généalogiques des peuples des hautes terres, considérés comme de lointains ancêtres auxquels il faudrait apporter la culture civilisatrice et qu’il est possible de civiliser étant donné le socle génétique commun. Dans les faits, un peuple était considéré comme civilisé dès lors qu’il était soumis à une administration étatique ou, pour reprendre les termes de l’administration Qing au XVIIIe siècle pour qualifier les habitants des hautes terres du Hainan, dès lors qu’ils « figuraient sur la carte ».

La distinction entre barbares et civilisés tient donc moins à une véritable différence de pratiques culturelles, mais davantage à l’incorporation ou non à un État, et semble servir aux bâtisseurs d’État à discréditer la culture d’une population qui lui échappe. Ces entrepreneurs de morale sont, en d’autres termes, des entrepreneurs d’État.

La Zomia, une zone refuge

La Zomia serait une zone refuge pour les populations souhaitant échapper à la servitude, mais également aux piètres conditions de vie associées à la monoculture : risques de famine causée par la faible diversité agricole, épidémies dues à la plus forte densité de population.

L’ensemble de leurs pratiques culturelles doit ainsi se lire comme des adaptations à la fois pour résister aux invasions étatiques extérieures, et pour empêcher l’étatisation d’advenir au sein de la société. Installation dans les collines difficiles d’accès (dans le Yunnan par exemple), culture sur brûlis et cueillette toutes deux compatibles avec le nomadisme sont adoptées car elles offrent la possibilité de se disperser et empêchent toute forme de taxation. Les structures sociales des peuples des collines sont également calibrées pour résister à la captation et à l’assujettissement. La dissolvabilité de l’organisation tribale et son égalitarisme empêchent d’une part aux États d’entrer en négociation avec les peuples des collines – faute d’identifier ce peuple et d’en trouver l’interlocuteur – et d’autre part l’émergence de chefs au sein du groupe. Les Wa du Nord de la Birmanie refusent par exemple aux plus riches d’organiser des offrandes festives, de peur qu’ils n’aspirent au statut de chef. Les peuples des collines ont par ailleurs un large répertoire de modèles politiques, allant de l’égalitarisme strict des Wa à l’existence de sociétés munies d’un chef héréditaire, comme les Gumsa de Birmanie étudiés par Edmund Leach. Loin d’être figée, leur structure sociale oscille entre ces différentes options politiques, elle est par nature plastique et polymorphe pour faciliter la dispersion et l’adaptation que nécessitent l’évitement de la captation étatique.

De même, l’oralité est une transformation récente de la culture collinéenne à la suite des exodes et relève d’un choix délibéré des tribus qui maintiennent l’illettrisme afin de rendre souples les récits généalogiques. Ainsi, les Akha, les Wa et les Karènes sont dotés d’un récit expliquant l’abandon de l’écriture, toujours lié à un bouleversement écologique ou politique et suggérant alors que ces populations ont délibérément abandonné l’écriture qu’ils maitrisaient autrefois. Sans État, l’écriture perd d’abord fortement son utilité : nul besoin de lire ou rédiger des documents administratifs dans une tribu. L’oralité présente par ailleurs l’avantage d’être plus démocratique, partagée par tous et plus modelable au gré de ce que les individus souhaitent se rappeler en fonction de leurs intérêts. Leur histoire est donc flexible, laissant ainsi la possibilité à un groupe de se scinder et de modifier son récit généalogique en conséquence. Plus radicalement, l’oralité offre la possibilité de se passer de généalogie afin d’éviter à toute institution gouvernante d’émerger au nom d’une légitimité historique.

L’auteur aborde enfin la question de la religion des populations des hautes terres, avec un accent particulier mis sur le millénarisme des Hmong, Karènes et Lahu, populations dotées d’un passé révolutionnaire fort. Le millénarisme s’accompagne en effet d’une croyance dans l’inversion soudaine du monde, des statuts et des fortunes, portant ainsi en germe des révoltes sociales. En tant qu’initiateur de mouvement et d’exode, les croyances millénaristes peuvent elles aussi être comprises comme un atout de plus dans la panoplie des structures sociales fugitives destinées à tenir à distance les États.

L’art de ne pas être gouverné consiste à établir une distance culturelle avec les peuples étatisés et à affirmer le refus de constituer un État. Les Akha d’Asie du Sud-Est ont même bâti leur identité sur ce refus de l’État : un des personnages de leur récit généalogique est un roi du XIIe qui aurait été massacré par son peuple après avoir institué un recensement. Ce récit fait office d’avertissement contre les hiérarchies et la formation d’un État.

Ces exemples montrent donc que, contrairement à ce que voudrait la doxa, ces populations ne sont pas les vestiges des premiers humains. Elles ont elles-mêmes eu des velléités étatistes jusqu’à ce que la menace d’être assujetties par un autre État les pousse à changer d’organisation sociale et à s’exiler dans les collines. Le peuple Tai autrefois étatisé a été repoussé vers l’est et le sud-ouest, comme en témoignent ses pratiques culturelles caractéristiques : religion séculaire, pratique de la riziculture irriguée, autant d’indices qui permettent d’affirmer que ce peuple fut un bâtisseur d’État. De même, la culture sur brûlis ou le nomadisme pratiqué au cours des siècles passés ne précèdent pas la riziculture sur la très contestable échelle de l’évolution sociale : ces pratiques sont, au contraire, des « adaptations secondaires » qui relèvent d’un choix essentiellement politique.

La mosaïque d’identités comme stratégie d’évitement de l’État

Au grand désarroi des administrateurs et des colons, les peuples des collines sont fortement hétérogènes et présentent peu d’unité identitaire interne (linguistique ou culturelle). Sans trait partagé par le groupe, il est donc délicat de définir les contours d’une « tribu », et Scott réfute ainsi la pertinence du terme d’ethnie. Les peuples des collines pratiquent une variété d’agriculture et de culture, et pour cause : ces groupes des collines n’ont cessé d’incorporer d’autres groupes avec qui ils interagissaient en permanence. Tout comme Clastres avait montré que les populations amérindiennes étaient d’anciens agriculteurs sédentaires contraints d’abandonner l’agriculture en raison des conquêtes et de l’effondrement démographique, Scott montre que l’histoire du peuple des hautes terres est intimement liée à celle des basses terres, que ces régions ont été marquées par des échanges symboliques, économiques et humains. L’unité de ces peuples est donc par nature instable et chaotique, ce qui empêche toute classification.

Si le concept d’ethnie est utilisé par les acteurs, ce n’est pas pour mimer la dynamique identitaire des États mais pour défendre leur autonomie et donc pour y résister. Les États eux-mêmes sont fondés sur la combinaison d’une multitude d’ethnies et n’auraient pas, comme le laisserait penser l’histoire nationaliste moderne, une base ethnique mais bien cosmopolite. Pour accréditer leur récit historique, les nations ont gommé les différences antérieures par la coercition et l’uniformisation. C’est donc un « constructivisme radical » qu’adopte ici Scott, postulant que les identités sont par nature multiples et mobiles, artificiellement délimitées par l’État dans le but de contrôler sa population mais également à des fins de catégorisation des territoires voisins.

L’idée développée dans cette partie est radicale et assumée comme telle par Scott : les tribus, au sens d’unités sociales distinctes, sont une pure invention des administrateurs pour classifier et recenser les populations. Les peuples des collines possèdent plusieurs modèles politiques et identitaires qu’ils adaptent stratégiquement en fonction de leur relation avec les États. Ainsi, certains Lahu de Chine ont choisi de s’établir dans les montagnes et de pratiquer la cueillette dans certaines circonstances, et, dans d’autres, d’adopter un mode de vie sédentaire au sein de villages agricoles. En 1973, plusieurs d’entre eux quittèrent les basses terres de la Birmanie après qu’une révolte contre l’État birman eut échoué pour se réfugier dans les collines.

L’auteur déplore enfin la disparition progressive de la Zomia dans cette dernière phase de construction de l’État qui voit l’espace administré se confondre avec pratiquement toute la surface du globe. Cette dernière phase de l’expansion de l’État s’explique par les nouvelles technologies à la disposition des États pour absorber les périphéries et parachever le processus de formation des États-nations.

Scott, entre constructivisme anarchiste et essentialisation de l’État

En filigrane de son œuvre, Scott brosse un portrait de l’État peu reluisant qui, en plus d’être asservissant pour sa population, en dégrade les conditions de vie en raison de l’adoption de la monoculture et des taxes. L’État serait donc par nature et invariablement coercitif, imposant à une majorité les décisions d’une minorité. Or, les premiers États d’Asie décrits par Scott sont tout sauf semblables aux États contemporains, moins meurtriers (du moins pour les populations internes) et plus protecteurs. L’État-providence en est l’exemple le plus récent et le plus frappant puisqu’il assure une protection sociale et une redistribution des richesses à grande échelle.

Partant de ce constat que l’État serait, de tout temps et en tous lieux, contraire aux intérêts des individus, Scott développe l’idée selon laquelle l’organisation sociale et économique des habitants de la Zomia serait pensée pour conserver leur autonomie. Or, on peut se demander si ces structures adoptées par les populations des collines ne découlent pas simplement des contraintes géographiques et environnementales des espaces dans lesquels ils vivent, plutôt que d’être un choix politique d’anarchisme. Leur mode de production pourrait en fait être une simple adaptation à la vie dans les montagnes, de même que leurs structures sociales pourraient être la conséquence de l’organisation que nécessite un certain mode de production. Il a par exemple été montré que la culture du blé requiert moins de coordination que la culture du riz qui demande davantage d’interdépendance entre les individus1. Cette différence entre culture du blé et culture du riz peut expliquer les différences culturelles entre Chine du Sud, davantage holiste et valorisant la hiérarchie, le népotisme et la loyauté, et Chine du Nord, plus individualiste. Scott semble donc privilégier l’explication des caractéristiques sociales en termes de stratégies individuelles, sans aborder les déterminants structurels (environnementaux et sociaux) de ces caractéristiques.

En lien avec cette idée que les peuples des collines ne sont pas si averses à l’État que Scott le laisse entendre, Brass2 souligne que les Karènes se sont battus pour exiger un État karène ethniquement constitué en 1940, avec l’aide des conservateurs britanniques voulant affaiblir l’État birman. On peut alors se demander si l’absence d’État dans les collines est véritablement un choix politique ou une simple résignation.

Une romanticisation des sociétés sans État ?

Enfin, Scott souligne à plusieurs reprises le contraste de qualité de vie entre collines et vallées. La vie dans les collines prémunirait des famines et des épidémies récurrentes dans l’État en raison de l’agriculture diversifiée et de la faible densité de population, une idée présentée par Richard B. Lee au symposium « Man the Hunter » en 1966. S’appuyant sur ses ethnographies des !Kung du désert de Kalahari en Namibie, Lee avait montré que contrairement aux croyances communes, l’espérance de vie des !Kung après 60 ans était largement comparable à celle des populations industrialisées3.

Toutefois, de nombreuses données suggèrent que le mode de vie de ces chasseurs-cueilleurs est loin d’être idéal. Nancy Howell notait que « les !Kung sont très maigres et se plaignent souvent de la faim, à tout moment de l’année. »4 L’espérance de vie n’était guère plus reluisante, avec une moyenne à trente-six ans chez les !Kung5, l’hypothèse principale avancée étant que le nomadisme empêche les organismes de développer des anticorps prémunissant des maladies locales. Si les populations sédentaires, comme le souligne Scott, encourent le risque de maladies infectieuses et d’épidémies, les chasseurs-cueilleurs sont donc confrontés à d’autres risques sanitaires autrement importants.

Plus largement, la forte mortalité des populations de chasseurs-cueilleurs ne s’expliquerait-elle pas par un niveau extrêmement élevé d’homicides et de violences intergroupes ? C’est ce que suggère Peter Turchin dans Ultrasociety6, qui défend l’idée que le lot commun des sociétés pré-étatiques est un état constant de guerre. Les fouilles archéologiques révèlent par exemple que parmi 264 cadavres d’Indiens de l’Illinois vivant à la fin du Moyen Âge, 16% sont morts suite à des violences infligées par des armes (haches en pierre, flèche). Sur un échantillon de quinze sociétés de petite-échelle, onze ont un taux d’homicide supérieur à celui des nations modernes7.

Si l’on comprend les intentions d’un tel discours d’inspiration rousseauiste – renverser le discours progressiste dominant jusqu’en 1960 selon lequel la marginalité rurale était sous-développée et constituait donc un problème à résoudre – il est toutefois regrettable que James C. Scott ne rende pas précisément compte des conditions de vie de ces populations.

Notes :

[1] Talhelm, T., Zhang, X., Oishi, S., Shimin, C., Duan, D., Lan, X., & Kitayama, S. (2014). Large-Scale Psychological Differences Within China Explained by Rice Versus Wheat Agriculture. Science, 344(6184), 603–608. https://doi.org/10.1126/science.1246850

[2] Brass, T. (2012). Scott’s “Zomia,” or a Populist Post-modern History of Nowhere. Journal of Contemporary Asia, 42(1), 123–133. https://doi.org/10.1080/00472336.2012.634646

[3] Lee, R. B. (1968). What hunters do for a living, or, how to make out on scarce resources. In Man the Hunter (pp. 30–48). Aldine Publishing Company. https://hraf.yale.edu/ehc/documents/743

[4] Citation originale: “The Kung are very thin and complain often of hunger, at all times of the year.”

[5] Gurven, M., & Kaplan, H. (2007). Longevity Among Hunter- Gatherers: A Cross-Cultural Examination. Population and Development Review, 33(2), 321–365. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2007.00171.

[6] Turchin, P. (2015). Ultrasociety: How 10,000 Years of War Made Humans the Greatest Cooperators on Earth. Beresta Books.

[7] Fry, D. P. (2013). War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views. OUP USA.

19.07.2024 à 21:21

Grande-Bretagne : la barque travailliste tangue déjà

Richard Seymour

Texte intégral (1725 mots)

A-t-on jamais conquis un pays de cette façon ? Une majorité sans légitimité et un raz-de-marée qui n’en est pas un. Les travaillistes ont remporté 64 % des sièges avec 34 % des voix, soit la plus faible part de voix jamais obtenue par un parti arrivant au pouvoir. La participation, estimée à 59 %, a été la plus faible depuis 2001 (et auparavant, 1885 !). Lorsqu’à la fin du mois de mai le Premier ministre Rishi Sunak a fini par jeter l’éponge, tous les sondages donnaient aux travaillistes une avance à deux chiffres, soit plus de 40 %. La litanie des maladresses de Sunak, l’énorme écart de financement entre le parti travailliste et le parti conservateur ainsi que la cohorte d’hommes d’affaires et de journaux appartenant au magnat australien Rupert Murdoch apportant leur soutien aux travaillistes auraient dû contribuer à maintenir cette avance. Au lieu de cela, le nombre total de voix des travaillistes est tombé à 9,7 millions – contre 10,3 millions en 2019. Par Richard Seymour, traduction par Alexandra Knez pour LVSL depuis la New Left Review.

Les conservateurs ont chuté de 44 % à 24 %, alimentant une poussée du parti d’extrême droite Reform UK qui, avec 14 % des voix, a obtenu quatre sièges. Le vote combiné Tory-Reform, avec 38 % des voix, a été plus important que celui des travaillistes. Comme l’a souligné le sondeur John Curtis, ces derniers n’auraient pas progressé du tout sans les avancées des travaillistes en Écosse, rendus possibles par l’implosion du SNP. Dans le même temps, la gauche du pays, malgré son retard et son manque d’orientation stratégique, s’en est plutôt bien sortie. Les Verts sont passés de moins de 3 % à 7 % des voix et ont obtenu quatre sièges. Cinq candidats indépendants pro-palestiniens siégeront à leurs côtés à la Chambre des communes, dont Jeremy Corbyn, qui a battu son rival travailliste à Islington North avec une marge de 7 000 voix.

Jamais le fossé n’a été aussi béant entre les attentes de la population et sa représentation au sein des hautes sphères. Et peu de gouvernements ont été aussi fragiles au moment de leur entrée en fonction. Pour Keir Starmer, il n’y aura aucun état de grâce, tant les travaillistes et leur leader sont impopulaires – certes moins que les conservateurs, pour le moment.

L’ampleur de la majorité travailliste à Westminster cache la croissance spectaculaire des circonscriptions marginales, où le parti a eu du mal à s’accrocher. À Ilford North, la candidate indépendante de gauche Leanne Mohamad est passée à 500 voix de détrôner le nouveau ministre de la santé Wes Streeting ; à Bethnal Green & Stepney, la députée sortante Rushanara Ali, qui a refusé de soutenir un cessez-le-feu à Gaza, a vu son écart réduit de 37 524 à 1 689 voix ; à Birmingham Yardley, Jess Phillips, de l’aile droite, a failli être battu par le Workers’ Party ; et à Chingford et Woodford Green, Faiza Shaheen n’a pas pu se présenter comme candidate travailliste, mais s’est battue contre son ancien parti jusqu’à un match nul, divisant le vote et permettant ainsi aux Tories de conserver leur siège…

Comment les travaillistes ont-ils pu faire aussi bien avec des résultats aussi piètres ? La part de voix du parti diminue généralement au cours d’une campagne électorale. Pourtant, la problématique fondamentale est celle de la base sur laquelle il s’est appuyé. Le facteur décisif a été la crise du coût de la vie. En période de stagnation salariale, les hausses de prix érodent le pouvoir de consommation de ceux qui sont en marge du système, mais depuis 2021, les crises a répétition dans la chaîne d’approvisionnement et les profits des entreprises ayant fait grimper les coûts, une partie de la classe moyenne elle-même s’est sentie touchée. La tentative du gouvernement Tory de transformer alors les grévistes en boucs émissaires n’a connu qu’un faible succès. Le virage des conservateurs vers une guerre de classe ouverte a mis à mal leur discours sur le « nivellement par le haut » et a démenti leur volonté de se rapprocher des Britanniques ordinaires.

Vers la fin de la campagne, il est apparu que les travaillistes espéraient voir des gestionnaires d’actifs prendre la tête d’une vague d’investissements dans le secteur privé.

Le parti conservateur a réagi à cette crise en se repliant sur lui-même et sur son leader, Boris Johnson. Le résultat a été l’intermède désastreux de Liz Truss. Se présentant comme une réactionnaire « antimondialiste », à l’écoute des préoccupations d’un électorat conservateur protégé du pire de la crise mais stagnant par rapport à l’explosion de la richesse des super-riches, Liz Truss a littéralement écrasé le favori des médias, Rishi Sunak. Mais, après un mini-budget comprenant 45 milliards de livres de réductions d’impôts non financées, son gouvernement a immédiatement fait l’objet des mêmes agressions institutionnelles que celles habituellement réservées à la gauche. Le secteur financier, la Banque d’Angleterre et les médias nationaux n’ont fait qu’une bouchée d’elle.

Sunak a été hâtivement porté au pouvoir sans vote des membres du parti, et un assortiment de partisans de l’austérité a été nommé au Trésor. La stratégie adoptée depuis lors – et qui s’est poursuivie jusqu’aux élections – a consisté à combiner une pression fiscale avec une guerre culturelle sans efficacité. Cette stratégie s’est traduite par un réalignement du centre politique derrière les travaillistes, ce qui a modifié les calculs électoraux.

Dès lors, le parti travailliste pouvait bien se présenter aux élections sans légitimité. Il a vite abandonné ses engagements les plus ambitieux en matière de dépenses, notamment les 28 milliards de livres à consacrer aux investissements « verts ». Il s’est positionné comme une option sûre pour l’establishment. Son offre était parlante : une politique qui « pèserait plus légèrement » sur la vie des gens. Une plateforme à l’imprécision manifeste. Ses engagements en matière d’impôts et de dépenses n’y représentaient que 0,2 % du PIB, ce qui est peu compte tenu de la crise que traversent les infrastructures britanniques, la santé, les écoles, le réseau de distribution d’eau ou le logement. Mais le « petit changement » est le point fort de Keir Starmer : petit changement par rapport au dernier gouvernement, petit changement dans les dépenses, petit changement dans la part des votes. Le mantra fastidieux des travaillistes a été la « croissance ». Sans que soit jamais expliquée la manière dont elle devait être défendue, étant donné que les travaillistes ne sont pas disposés à augmenter les impôts sur les hauts revenus ou les bénéfices des entreprises pour financer l’investissement – si l’on l’excepte de vagues références à la législation sur l’aménagement du territoire.

Vers la fin de la campagne, il est clairement apparu que les travaillistes espéraient voir des gestionnaires d’actifs prendre la tête d’une vague d’investissements dans le secteur privé. Le patron de BlackRock, Larry Fink, qui a soutenu Starmer, a vanté les mérites de sa société qui, selon lui, permettrait de fournir des ressources supplémentaires pour les investissements verts sans augmenter la fiscalité des plus riches. « Nous pouvons construire des infrastructures », écrit-il dans le Financial Times, « en débloquant l’investissement privé ». On retrouve ici le fameux « partenariat public-privé » à grande échelle. BlackRock est déjà propriétaire de l’aéroport de Gatwick et détient une participation substantielle dans le secteur de l’eau en Grande-Bretagne, ces même entreprises étant actuellement en pleine déconfiture et vomissant des déchets et eaux contaminées à tout va (70 % de ce secteur est détenu par des gestionnaires d’actifs).

Comme l’écrit Daniela Gabor, « les profits que BlackRock espère générer en investissant dans l’énergie verte risquent d’avoir un coût énorme ». Comme le souligne Brett Christopher dans sa critique de la « société basée sur la gestion d’actifs », les propriétaires sont très éloignés des infrastructures qu’ils contrôlent et ne sont guère incités à en prendre soin. Ils se contentent de créer des mécanismes de mise en commun des capitaux d’investissement, d’exploiter l’actif pour ce qu’il vaut et de passer à autre chose. Et telle est la grande idée sur laquelle le parti travailliste fonde sa fragile fortune : on comprend mieux pourquoi il n’a pas voulu l’expliquer à l’électorat.

Le danger réside en ceci qu’un gouvernement impopulaire mais s’appuyant sur une majorité disproportionnée au parlement, se mette à imposer, à marche forcée, un programme dont la majorité ne veut pas. Starmer connaîtra-t-il le sort d’Olaf Scholz, ainsi que l’a suggéré Grace Blakeley ? Si tel est le cas tous ceux qui, à gauche, se seront compromis avec lui, sombreront avec lui.

17.07.2024 à 18:53

Juger Franco ? Impunité, réconciliation, mémoire

Sophie Baby

Texte intégral (5175 mots)