Accès libre

18.04.2024 à 09:24

Pourquoi sortons-nous ? Quatre expériences de sortie culturelle à l’étude

Frédérique Cassegrain

Les sorties culturelles ne sont pas seulement des divertissements, mais des expériences qui font partie intégrante de notre vie sociale. Passé les statistiques, connaissons-nous ce qui guide ce désir de sortie ? Qu’y puisons-nous ? Le savoir est-il un prérequis ? Quelle place occupent nos préférences et nos affinités avec une offre ? Entre découverte, apprentissage, sociabilité et besoin d’évasion… se déploie une gamme de motivations révélée par cette étude.

L’article Pourquoi sortons-nous ? Quatre expériences de sortie culturelle à l’étude est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (5299 mots)

Les sorties culturelles représentent une part croissante des pratiques culturelles des Français. « La fréquentation des salles de cinéma, des lieux de spectacle, des musées, des lieux d’exposition et des monuments connaît depuis plusieurs décennies une croissance importante », écrivent Philippe Lombardo et Loup Wolff. « Autrefois attributs spécifiques de la jeunesse ou encore des milieux urbains éduqués, ces comportements ont été progressivement adoptés par une plus large part de la population. Ces évolutions ne sont pas sans lien avec le développement du tissu urbain au cours de ces décennies, le développement d’une offre culturelle à de nombreux endroits du territoire, ainsi qu’une mobilité accrue Ph. Lombardo, L. Wolff, « Cinquante ans de pratiques culturelles en France », Culture Études, Département des études, de la prospective et des statistiques, 2020-2, p. 44.. »

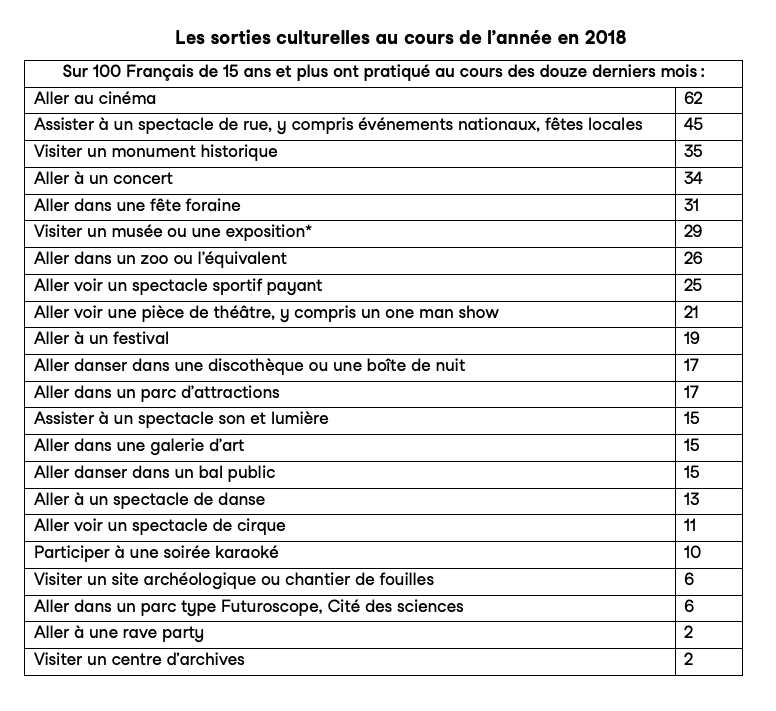

Mesurées dans le cadre de l’enquête 2018 sur les pratiques culturelles des Français Enquête sur les pratiques culturelles des Français menée tout au long de l’année 2018., les plus fréquentes des sorties annuelles dites « culturelles » sont le cinéma (62 % des Français s’y adonnent au cours de l’année), le spectacle de rue (45 %), la visite de monuments historiques (35 %), le concert (34 %), la fête foraine (31 %), la visite de musées ou d’expositions (29 %), la sortie au zoo (26 %) et le spectacle sportif (25 %). Toutes les autres sorties réalisées sur cette période (sorties au théâtre, parc d’attractions, cirque, etc.) concernent, chacune, moins d’un quart de la population.

* Que ce soit d’art, de sciences et techniques, d’histoire naturelle, d’histoire ou de préhistoire, d’art et traditions populaires, de sociétés, de design…

Nota : la pratique des monuments historiques et sites patrimoniaux peut être nettement plus élevée si l’on prend en considération l’ensemble des réponses positives à la visite d’au moins l’un des lieux proposés dans la question sur les types de visite (cathédrale, château fort, etc.).

En 2009, Olivier Donnat O. Donnat, Les Pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Enquête 2008, Paris, La Découverte/ministère de la Culture et de la Communication, 2009, p. 170. caractérisait la sociologie de la fréquentation des équipements culturels par la hiérarchie des catégories socioprofessionnelles qui s’y manifestait du point de vue des taux de pratiques. Il notait une distribution inégalitaire selon les milieux sociaux. Il est aussi possible d’y souligner, sur le long terme, une fréquentation absolue en croissance H. Glevarec, « Le discours de l’échec de la démocratisation culturelle en France : arguments épistémiques et statistiques », Revue européenne des sciences sociales, no 54-2, 2016, p. 147-193. et de caractériser cette fréquentation selon les variables de sexe, d’âge, de territoire, etc. C’est ce que font Lombardo et Wolff en montrant que l’évolution des écarts de pratiques, entre la première enquête de 1973 et celle de 2018, tend à se réduire sur toutes les variables (âge, sexe, catégorie sociale, diplôme et lieu de résidence Les écarts mesurés par leurs modalités les plus extrêmes.) pour la sortie au cinéma, la fréquentation des spectacles vivants (à l’exception de la catégorie sociale) et la fréquentation des musées, monuments et expositions (à l’exception du diplôme et de la catégorie sociale) Ph. Lombardo, L. Wolff, 2020, op. cit., p. 47, 61 et 64.. Au regard du temps long, il y a donc un mouvement de démocratisation sociologique, mais contrasté selon les domaines et les variables considérés.

Nous avons exploité Enquête financée par le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du ministère de la Culture, dans le cadre de l’exploitation secondaire de l’enquête sur les pratiques culturelles des Français de 2018. Elle comprenait un volet quantitatif et qualitatif (H. Glevarec, Cl. Combes, R. Nowak et Ph. Cibois, Sortir. Sociologie des sorties culturelles des Français·es, Lormont, Le Bord de l’eau, 2024 [à paraître])., en compagnie de Clément Combes, Raphaël Nowak et Philippe Cibois, cette dernière enquête dans une perspective à la fois quantitative et qualitative. L’analyse quantitative permet d’identifier la structuration de ce domaine de pratiques hétérogènes, défini tant par sa dimension publique que par son extériorité. Dans un premier temps, nous avons caractérisé les sorties culturelles comme l’articulation entre une compétence des individus (pour ce qui est du type de savoir requis pour les sorties en extérieur), des préférences (qui dépendent de ce que nous avons appelé leurs « concernements » et leurs « attachements » sociobiographiques) et, enfin, une offre (la disponibilité des sorties). Dans un second temps, sur la base d’une enquête par entretiens semi-directifs réalisée entre juin 2021 et avril 2022 auprès de cinquante individus sur le territoire français (donc après le confinement de 2020), nous avons proposé une typologie des sorties. Quatre grands types s’en dégagent : la sortie « intéressante », la sortie « sympa », la sortie « partage » et la sortie « évasion ».

Le savoir : prérequis pour une sortie

L’analyse des données statistiques de fréquentation des sorties culturelles laisse apparaître une première distinction entre ceux qui en effectuent un grand nombre et ceux qui n’en réalisent aucune au cours de l’année (mais qui ont toutefois pu en pratiquer au cours de leur vie) Pour l’établir, une analyse factorielle sur les sorties culturelles pratiquées au cours de la vie et de l’année passée a été effectuée. Nous renvoyons à Glevarec et al. (2024).. Cette fréquentation durant l’année croît principalement avec le niveau de diplôme. Nous considérons que ce dernier est le degré de compétence possédée par les individus, ce que confirme l’enquête qualitative. Une seconde différenciation oppose principalement les sorties des plus jeunes aux sorties des plus âgés par exemple : la fréquentation annuelle des concerts de musique électro, de rap ou le visionnage en salle des films d’horreur contrastent avec les visites monumentales ou les spectacles de théâtre (pratiqués moins d’une fois au cours de l’année).

Le savoir, mobilisé ou requis dans les loisirs culturels en extérieur, se manifeste donc à travers l’importance statistique du facteur « diplôme », qui signale des compétences artistiques et culturelles acquises à l’école ou dans les institutions parascolaires (conservatoire, maison de quartier…), mais aussi par la fréquentation familiale et la pratique elle-même au cours de la vie. Ce poids du diplôme est particulièrement fort dans le cas des pratiques culturelles en extérieur comme le théâtre, l’opéra ou le musée d’art (ce sont les sorties « classiques »). L’enquête qualitative de terrain permet de constater la « traduction » du diplôme en un savoir qui autorise les personnes à avoir ces types de sorties et à les entretenir. En cela, la sortie classique ne peut être réduite à un motif de distinctionsociale, elle mobilise une connaissance qui s’y exprime et qui s’y développe. Les autres sorties, « actuelles », font également appel à un savoir, qui n’a cependant pas ce caractère historique et artistique mais davantage celui de la familiarité générationnelle avec les œuvres (concert de rap, de rock, de jazz, etc.).

Quel rôle jouent nos affinités avec une offre ?

La préférence renvoie, elle, aux affinités avec une offre ; affinités dont les dimensions sont sociohistoriques : générationnelle, sociale, sexuelle ou liée au cycle de vie. L’appartenance générationnelle va, par exemple, différencier celui ou celle qui aime un concert de K-pop de celui ou celle qui apprécie un concert de metal. Il et elle n’appartiennent pas à la même génération. Il et elle ne se sentent pas « concernés par » ou « attachés à » la même matière culturelle. Les préférences manifestent en effet deux dimensions de l’identité sociale des individus que sont leurs concernements et leurs attachements H. Glevarec, L’Expérience culturelle. Affects, catégories et effets des œuvres culturelles, Paris, Le Bord de l’eau, 2021.. Les sorties « concernent » plus ou moins les individus en fonction de leurs caractéristiques sociobiographiques (âge, sexe, formation, etc.). Par exemple, tel film ou tel chanteur concerne, par son propos et son contenu, tel ou tel public (le chanteur Orelsan concerne, par ses thèmes, un public adolescent et jeune adulte et guère un public de retraités). Par ailleurs, les individus sont plus ou moins « attachés » à des dimensions incarnées dans les sorties culturelles. Certains Français sont attachés à un certain type de patrimoine ou à certains chanteurs de leur génération. Avec le savoir, ces deux dimensions permettent de rendre raison de sorties inscrites dans une société culturellement diversifiée et socialement différenciée Mentionnons ici que l’enquête sur les pratiques culturelles 2018 opère un changement de paradigme épistémologique par rapport aux enquêtes précédentes ; cela se traduit par le passage d’un paradigme de la « distinction » (fortement appuyé sur l’idée de mesurer des légitimités sociales, comme le rappelle O. Donnat [2011]) à un paradigme de la « différenciation » culturelle et sociale (appuyé sur l’idée de mesurer une diversité culturelle adossée à une axiologie distribuée des qualités culturelles), changement qui se traduit par le choix de modalités de réponses génériques ou quasi génériques pour chaque domaine culturel (par exemple, les genres de spectacles de danse ou de cirque) et d’exemples d’artistes ou d’œuvres soumis à appréciation qui illustrent la maxime « un·e représentant·e de qualité pour chaque genre » plutôt que « des exemples de légitimité culturelle faible ou forte ». Nous avons été de ceux qui ont porté ce principe de diversité, d’égalité et de représentativité culturelles pour mesurer les pratiques et goûts culturels dans la France contemporaine. Pour une justification sociologique de ce paradigme, nous renvoyons à H. Glevarec, La Culture à l’ère de la diversité. Essai critique trente ans après La Distinction, Paris, Éditions de l’Aube, 2013 ; H. Glevarec, La Différenciation. Genres, savoirs et expériences culturelles, Lormont, Le Bord de l’eau, 2019. O. Donnat, « Pratiques culturelles des Français : une enquête de marginal-sécant, au croisement de la sociologie de la culture, des médias et des loisirs », dans G. Saez (dir.), Le Fil de l’esprit. Augustin Girard, un parcours entre recherche et action, Paris, La Documentation française, 2011, p. 93-111..

Enfin, l’offre est, quant à elle, géographiquement et thématiquement diversifiée. D’une part, elle est fortement indexée au territoire de vie. Un territoire métropolitain propose une diversité d’institutions et de loisirs culturels que n’offre pas l’espace urbain et périurbain. Les grandes agglomérations et Paris attirent de fait les plus éclectiques des pratiquants. D’autre part, chacun des trois grands domaines de sorties retenus dans l’enquête que sont la visite (musées, expositions, parcs, monuments), le spectacle vivant (danse, théâtre, cirque, concerts, festivals, fêtes) et le cinéma sont les lieux d’une diversification artistique, générique (i.e. policiers, comédies, concerts de rock, concerts de musique classique, etc.) ou historique articulée elle-même à des différenciations sociales H. Glevarec, 2019, op. cit..

Enfin, il faut souligner le caractère public des sorties et, de façon corrélée, la sociabilité qui les accompagne significativement. Les sorties culturelles se déroulent dans l’espace public et avec d’autres.

Les dimensions du savoir et des préférences (concernement et attachement) permettent de comprendre quatre principales expériences de sorties culturelles – que révèle par ailleurs l’enquête par entretiens – auxquelles elles sont plus ou moins associées.

Quatre grands motifs de sorties

La sortie « intéressante » : exercer et approfondir une connaissance

« L’art contemporain dans les musées, ça peut être intéressant, des fois plus drôle qu’autre chose », déclare Sophie, cadre de 51 ans. René explique quant à lui : « en regardant dans un guide, j’ai lu qu’il y avait des choses intéressantes à voir dans tel coin. Puis, je me suis dit : “j’y vais” ». Comme en témoignent ces deux extraits, l’adjectif « intéressant » revient fréquemment dans les entretiens, et plus largement dans le langage ordinaire, pour désigner une expérience. Dans ces usages, il signifie « être riche sur le plan cognitif ». Qualifier un objet d’intéressant, c’est signaler que son expérience est susceptible d’être source de savoir. Ce terme rend compte d’un aspect typique du rapport de nos enquêtés à la sortie culturelle : la sortie intéressante – sur le moment ou à postériori – se caractérise par la découverte, l’apprentissage ou la transmission d’un savoir.

Guillaume, 47 ans, chef de projet commercial, dit ne pas maîtriser les codes du théâtre et de la danse. « D’abord, je n’en ai jamais consommé une quantité suffisante pour me revendiquer expert ou amateur en la matière. Mais non, je ne pourrais pas vous dire que j’ai toujours les codes. » La ville d’Angers propose un festival tous les jeudis, Tempo Rives, auquel il participe avec des collègues. Les groupes de musique qui s’y produisent le sortent de sa « zone de confort ». « Alors souvent, d’ailleurs, les groupes sont super. Et justement, qui sortent un peu plus de la zone de confort, puisque ce n’est pas ma programmation, donc on découvre d’autres choses intéressantes. » La sortie intéressante est celle qui apporte quelque chose par rapport à un savoir minimal (« avoir les codes ») qui reste incomplet. Elle est à la fois celle qui permet l’exercice d’une compétence et l’approfondissement de celle-ci. Elle est liée au savoir que l’on a acquis par apprentissage ou par formation, et à son entretien. Et comme nous le disions plus haut, les sorties les plus classiques telles que le théâtre ou le musée d’art par exemple, requièrent un savoir spécifique, et notamment historique, que seule une formation ou une autodidaxie fournit P. Bourdieu, A. Darbel, L’Amour de l’art. Les musées d’art européens et leur public, Paris, Minuit, 1966..

La sortie intéressante trouve deux autres obstacles à sa réalisation : le pas assez de savoir et le trop de savoir. Dans le premier cas, la sortie n’apporte rien à son usager (par exemple, il a vu les œuvres de tel artiste à plusieurs reprises et ne trouve pas de motivation cognitive forte pour réitérer sa sortie) ; dans le second cas, la sortie a lieu, mais elle offre trop d’informations et débouche sur ce que les enquêtés appellent « la prise de tête » ou le « bourrage de crâne », c’est-à-dire une expérience négative.

La sortie « sympa » : engagement du corps et concernement

Le deuxième type de sortie est celle qualifiée de « sympa », selon les mots utilisés par nos enquêtés. Celle-ci représente une expérience totale, qui engage les registres culturel et corporel. À la différence de la sortie « intéressante », la sortie sympa montre que l’aspect cognitif est loin d’épuiser ce qui fait l’expérience des sorties culturelles. Si la sortie intéressante l’est pour elle-même, la sortie sympa l’est pour son association à d’autres activités.

Tandis qu’il décrit par ce qualificatif Les Rendez-vous de l’Erdre, un festival de jazz et de plaisance à Nantes, Simon, 48 ans, enseignant en productique, désigne une configuration de sortie associant différentes dimensions : musique, bateau et ambiance qu’on imagine festive. « C’est sur les bords de l’Erdre, il y a des vieux gréements qui viennent, des bateaux, et puis ils font du jazz aussi. Dans la journée, on peut voir les bateaux et puis le soir, les groupes de jazz se mettent en place et jouent. Donc c’est vachement sympa. »

La sortie sympa allie généralement des choses à voir, à entendre, à manger… le tout dans une ambiance qui semble convenir socialement aux personnes. Elle dépasse ainsi le cadre de la seule rencontre avec une œuvre ou un spectacle en l’entourant d’un caractère festif qui recouvre des moments et des engagements différents : on sort en famille ou entre amis, on mange un morceau ou on boit un verre, on profite d’un cadre bucolique, etc. Elle est de nature décontractée et conviviale et relève d’un mode de pratique où les conventions ne sont pas (trop) présentes et ne pèsent pas trop non plus sur les personnes. Ces dernières sont relativement libres de tout code vestimentaire, de leurs mouvements et de leurs comportements. Elles peuvent exprimer leurs états intérieurs sans (trop) de censure. Le festival A. Djakouane, E. Négrier, « La fête en festival : fête en soi ou fête pour soi ? Le cas des Eurockéennes de Belfort », Socio-anthropologie, no 38, 2018, p. 31-48. serait un bon prototype de la sortie sympa.

La sortie sympa s’accompagne de deux dimensions : d’abord celle de l’engagement du corps, inhérent à la sortie, où se trouvent particulièrement opposés les plus jeunes et les plus âgés ; et celle qui tient à ce que nous appelons le « concernement ». Ces deux aspects entrent d’ailleurs en résonance et tendent à converger. Les plus jeunes s’engagent davantage dans des sorties qui sollicitent le corps, à l’instar des fêtes, des festivals et des concerts debout, et ils privilégient des artistes et contenus qui parlent à leur génération, à leur genre, etc., autrement dit, qui les concernent. À mesure que les gens vieillissent, le confort et la tranquillité deviennent, sans surprise, des critères importants qui conditionnent les sorties, mettant progressivement à distance celles qui les impliquent physiquement. La culture – du moins de sortie – des plus âgés apparaît alors comme dépassée et leur trajectoire culturelle opère un mouvement de retrait progressif des sorties les plus engageantes au profit de sorties locales, monumentales, patrimoniales, lesquelles leur « parlent » plus, c’est-à-dire les concernent davantage.

La sortie « partage » : sociabilité et attachement

La sociabilité est un facteur important des sorties culturelles. Elle recouvre aussi bien les personnes ou réseaux disponibles pour sortir accompagné que la présence des autres dans l’espace public, coprésence qui peut représenter une nuisance ou, au contraire, une ressource. Dans les cas où les personnes coprésentes sont envisagées comme une ressource, les sorties culturelles prennent alors le caractère du « partage ». « J’y vais [au cinéma] systématiquement avec des gens, dit Kevin, 22 ans, étudiant. Avec des amis, parce que c’est un centre d’intérêt que nous avons en commun. »

Pour les enquêtés les plus éloignés des sorties classiques ou actuelles, appartenant aux classes moyennes et populaires, les sorties sont à la fois locales et partagées. Ils ou elles n’ont guère de sorties culturelles en solitaire et l’idée ne leur vient pas de sortir seuls. Nathalie, 52 ans, est responsable qualité dans une entreprise et habite un village d’Indre-et-Loire. Elle vient d’un milieu populaire et dit que les concerts « c’est génial ». Elle préfère les petites salles et évite les trop grandes, à cause de la foule, des gens qui s’évanouissent. Aux concerts, elle ne va jamais seule : « J’aime bien y aller avec quelqu’un pour partager l’ambiance. Et quelqu’un qui aime ça. Toute seule, ce n’est pas pareil. » La dimension partagée ou collective de certaines sorties est constitutive de l’expérience. Pour certains de nos enquêtés, le réseau relationnel est une ressource qui permet le partage et un moment convivial, alors que la foule est perçue comme un élément inconfortable et potentiellement anxiogène.

Pour certains de nos enquêtés, le partage culturel est une notion essentielle de la vie de couple. Pratiquer seul ne leur vient pas à l’esprit et ne va pas de soi. Christian, 76 ans, ancien cadre, se rend souvent à l’opéra – il a un abonnement à celui de Strasbourg – et moins fréquemment au théâtre et au cinéma. Il ne s’adonne jamais seul à ces activités, mais toujours en couple : « Avec mon épouse, on est très unis. Ça a été un coup de foudre d’ailleurs, c’était il y a cinquante ans. On a du mal à aller voir un spectacle seul sans l’un et sans l’autre. » La culture de sortie partagée est alors un fondement de la relation conjugale/amoureuse C. Giraud, « Les relations hétérosexuelles non cohabitantes et le commun chez les adultes », dans C. Piazzesi et al. (dir.), Intimités et sexualités contemporaines : Les transformations des pratiques et des représentations, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2020, p. 249-262.. La sortie « partage » relève du concernement (des raisons biographiques partagées avec les partenaires de visite), mais plus souvent de « l’attachement » à des thèmes, des valeurs, des identités, notamment parce qu’elle engage un autre qui est, la plupart du temps, un alter ego, comme le sont généralement nos amis J.-L. Pan Ké Shon, « D’où sont mes amis venus ?… », Insee Première, no 613, octobre 1998., qui nous ressemble par ses goûts (l’attachement à un même chanteur de la jeunesse, par exemple).

La sortie avec les enfants est aussi une sortie partage et elle caractérise les loisirs des personnes ayant des enfants en bas âge, parfois assez exclusivement. Ces sorties recouvrent les visites de zoos, de parcs d’attractions, de cirques, et de fêtes foraines. Elles obligent à concilier des centres d’intérêt – des concernements – différents.

La sociabilité des pratiques culturelles en extérieur ne se résume pas pour autant au fait de sortir avec un réseau social préexistant ou de chercher le partage des expériences et des jugements. Pour beaucoup, la sociabilité des sorties culturelles se matérialise par l’envie de rencontrer des gens lors de la sortie, de se laisser guider par ces nouvelles rencontres, et, éventuellement, de créer de nouveaux liens à partir de la pratique.

La sortie « évasion » : reconfigurer la vie quotidienne

Un quatrième motif est moteur de sorties chez nos enquêtés : l’évasion. La sortie « évasion » vise à se dégager de la vie quotidienne, voire à accéder à une autre réalité. Elle est reconfigurante H. Glevarec, 2021, op. cit., p. 97-10.. Elle diffère de l’évitement des « prises de tête » de la sortie intéressante. La fonction d’évasion est celle de l’accès à un autre monde ou état, dans lequel « il ne faut pas que ça parle de mes problèmes ».

Annie, 51 ans, assistante de direction, dit que le film d’auteur n’est pas sa « tasse de thé » parce qu’elle l’identifie à une situation angoissante qu’elle oppose à une fonction divertissante de la sortie au cinéma. « Moi je vais au cinéma aussi pour me divertir, pas pour ressortir plus plombée que… […] C’est vraiment pour moi un moment d’évasion, où pendant une heure trente ou trois heures, on est captivé et hors du quotidien, hors du réel. » Christelle, 36 ans, technicienne, dit qu’elle va au cinéma pour s’évader. Si la vie de tous les jours y est représentée, cela ne l’intéresse pas forcément. Elle utilise l’expression « ce n’est pas ce que je vais chercher en tout cas ». Elle ne recherche pas la sortie intéressante, mais une sortie évasion qui offre une alternative émotionnelle à la vie quotidienne, un changement par rapport à ses préoccupations ordinaires.

Bien que d’évasion, cette sortie relève le plus souvent d’un concernement – raison souvent suffisante pour expliquer que tout le monde ne recherche pas l’évasion dans une sortie culturelle et que ceux qui la briguent la poursuivent dans des sorties et des contenus variables. On doit faire l’hypothèse que ce concernement minimal pour une expérience alternative se fonde sur une situation de vie qui n’est pas pleinement satisfaisante et qu’il s’inscrit dans une relation significative avec celle-ci (certains hommes s’évadent plutôt avec les films de super-héros et certaines femmes plutôt avec les comédies) ; il y aurait, à ce titre, du « ça me parle » dans l’évasion culturelle. Ce sont les sorties au contenu fictionnel qui sont ici les plus investies, notamment la sortie au cinéma.

Conclusion

Il apparaît que la « sortie culturelle » est un objet à la fois homogène par ses dimensions d’alternative à la vie domestique et professionnelle, et d’extériorité, mais aussi composite par la diversité des secteurs qu’il couvre (concert, cinéma, théâtre, exposition…) et des contextes (loisir fréquent ou loisir de vacances, par exemple). Ces deux caractères expliquent leur commune appartenance à une offre au sein de laquelle les sorties sont en concurrence mais aussi avec d’autres (la sortie au restaurant, fête…) et avec des pratiques domestiques quotidiennes. Les sorties culturelles forment un champ de pratiques qui ont lieu dans des temps différents : le soir ou en journée, en semaine ou le week-end, en temps ordinaire ou en temps de vacances. Elles sont également diverses par leurs configurations (foule/intimité, debout/assis, espace genré, plein air/fermé, disponibilité d’un réseau social, etc.), avec lesquelles les individus doivent compter. Elles sont enfin différenciées parce qu’elles ne sont pas tout à fait de même nature : les unes sont « classiques » et requièrent un savoir historique, les autres sont « actuelles » et requièrent davantage une familiarité/affinité avec leur objet. Selon les types de sorties sont requises plus ou moins de compétence générale (histoire générale) et plus ou moins de compétence spécifique (histoire du domaine en question), sont plus ou moins en jeu un concernement et un attachement tous deux liés à la condition socio-historique des pratiquants. Ainsi certaines sorties culturelles sont-elles plus propices à l’expression du savoir (une exposition), d’autres à celui du concernement (un film de cinéma), d’autres encore à celui de l’attachement (un monument). C’est pourquoi les sorties culturelles engagent à la fois la litteracy Par litteracy, on désigne l’ensemble des aptitudes à comprendre et à exploiter une information dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et capacités [NDLR]. et la subjectivité de chacun de nous.

Étude à paraître en septembre 2024 aux éditions Le Bord de l’eau.

H. Glevarec, Cl. Combes, R. Nowak et Ph. Cibois, Sortir. Sociologie des sorties culturelles des Français·es, Lormont, Le Bord de l’eau, 2024.

L’article Pourquoi sortons-nous ? Quatre expériences de sortie culturelle à l’étude est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

10.04.2024 à 17:25

Malraux et la création du ministère des Affaires culturelles

Aurélie Doulmet

1959 : le ministère des Affaires culturelles est créé. Le général de Gaulle en confie le pilotage à André Malraux, grande figure de l’intelligentsia de gauche. Pourquoi un ministère des Affaires culturelles et non un ministère de la Culture ? Quel bilan tirer de ces débuts ? Quelle empreinte Malraux laissera-t-il sur la politique culturelle française ? De […]

L’article Malraux et la création du ministère des Affaires culturelles est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Lire plus (187 mots)

1959 : le ministère des Affaires culturelles est créé. Le général de Gaulle en confie le pilotage à André Malraux, grande figure de l’intelligentsia de gauche. Pourquoi un ministère des Affaires culturelles et non un ministère de la Culture ? Quel bilan tirer de ces débuts ? Quelle empreinte Malraux laissera-t-il sur la politique culturelle française ?

De la valorisation du patrimoine à l’attention portée aux artistes, en passant par la création des maisons de la culture, Guy Saez relate dans ce 7e épisode les débuts de cette institution. Une véritable politique culturelle – dont de nombreux principes sont toujours opérants aujourd’hui – est alors en train de prendre forme.

Partenaires

Un podcast imaginé par l’OPC et le Comité d’histoire du ministère de la Culture.

L’article Malraux et la création du ministère des Affaires culturelles est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

05.04.2024 à 09:38

Un diagnostic pour aiguiller et accompagner le secteur culturel dans ses transitions

Frédérique Cassegrain

À quelles mutations doivent faire face les arts visuels, musées et arts appliqués, mais aussi l’ingénierie culturelle ? Et quelles sont les conséquences sur les métiers et besoins en formation ? C’est à ces questions que répond le diagnostic Culture et création en mutations (2CM) coordonné par Lucie Marinier, professeure au Cnam. Transitions écologiques, numérique, évolution des lieux de culture et droits culturels sont étudiés à la loupe. Il en ressort 180 pistes pour servir de boussole au plan France 2030.

L’article Un diagnostic pour aiguiller et accompagner le secteur culturel dans ses transitions est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (2761 mots)

Pouvez-vous resituer cette étude dans le contexte plus large du plan France 2030 ?

France 2030 est un plan global de soutien dont l’objectif est d’accélérer la transformation d’un certain nombre de secteurs professionnels identifiés pour leur rôle clé d’un point de vue économique et d’innovation, notamment s’agissant des mobilités durables ou de la décarbonation de l’industrie.

Dans ce cadre, le Programme d’investissement d’avenir englobe le dispositif Compétences et métiers d’avenir qui vise, à travers des diagnostics d’une part et des projets de formation d’autre part, à comprendre la transformation des métiers et écosystèmes, les besoins en nouvelles compétences que cela implique et à proposer des modalités de formation qui permettent d’y répondre.

Parmi les priorités, l’attractivité des industries culturelles et créatives (ICC) françaises a été retenue afin de « placer la France en tête de la production des contenus culturels et créatifs ». Une « stratégie d’accélération des industries culturelles et créatives » a ainsi été établie, sur laquelle s’appuient les diagnostics relatifs à notre champ professionnel, dont Culture et création en mutations. Il est important de comprendre que le terme ICC concerne, pour le Secrétariat général pour l’investissement, l’ensemble des champs de l’art, de la culture, du patrimoine et de la création. Il ne s’agit donc pas des ICC au sens strict (cinéma, musique enregistrée, chaîne du livre). J’apporte cette précision parce que ce n’est pas forcément évident pour de nombreux acteurs, en particulier quand ils produisent, diffusent, conservent des œuvres d’art uniques dans un cadre public, comme c’est le cas pour une bonne partie des champs que nous étudions ici, à savoir les musées, les arts visuels, les arts appliqués (design, métiers d’art) et l’ingénierie culturelle en lien avec les enjeux de territoires.

Outre leur rôle clé sur un plan économique et d’innovation, ces secteurs ont-ils été choisis au regard d’autres particularités ?

Nous avons choisi de nous pencher sur ces secteurs en particulier pour trois raisons. La première est qu’ils sont peu, ou imparfaitement, étudiés pour ce qui est de leurs compétences de métiers et de formation, comparativement au spectacle vivant ou aux ICC Par ailleurs, d’autres diagnostics ont été menés sur la même période dans le cadre du PIA, notamment sur les secteurs du spectacle vivant ou des jeux vidéo. Voir également l’étude Cunuco Lab « Accompagner la création à l’ère numérique ». au sens strict. Nous avons d’ailleurs cherché à en analyser les raisons. La multitude de statuts (une part des établissements relevant de l’État et l’autre des collectivités locales pour les musées publics notamment), l’absence de branche professionnelle et d’OPCO Les opérateurs de compétences ont pour missions de financer l’apprentissage, d’aider les branches à construire les certifications professionnelles (notamment au moyen d’études et d’observations) et d’accompagner les entreprises pour définir leurs besoins en formation. unique sont autant de freins à des études sectorielles exhaustives sur l’ensemble des structures et professions. Ce sont aussi des populations qui recourent beaucoup moins que d’autres dans le secteur culturel à la formation continue. Enfin, ils rencontrent des problématiques communes en matière d’emploi et de formation et, surtout, il semble qu’ils interagissent de plus en plus ensemble, entre autres dans le cadre des métiers de l’exposition ou encore de l’urbanisme culturel.

À quelles mutations sont confrontés ces secteurs professionnels ?

Notre étude examine quatre mutations. La première repose sur la transition écologique et concerne aussi bien les contenus artistiques, l’éco-responsabilité de la production que la responsabilité du champ de la culture dans la visibilité des enjeux environnementaux. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux mutations induites par le numérique et l’innovation, qui touchent là aussi autant à la production artistique qu’à sa diffusion, aux contenus qu’aux pratiques culturelles. Troisième mutation : les nouvelles problématiques posées à la création et à l’ingénierie culturelle par les objectifs de diversité, de droits culturels et de participation. Et enfin, les mutations en cours des lieux et espaces de culture (qui découlent en partie des trois premières). Notre politique culturelle est quasi exclusivement assise sur la notion de lieux – nous sommes d’ailleurs incontestablement l’un des pays au monde le mieux doté et qui attache le plus d’importance à ses lieux de culture, souvent labellisés –, mais ce modèle est aujourd’hui interrogé dans plusieurs de ses dimensions : investissement de l’espace public, nouvelles missions des institutions culturelles, tiers-lieux, usages éphémères ou encore rapport entre diffusion en ligne/en présentiel ou coûts en énergie.

Ces quatre mutations sont liées puisqu’elles sont cumulatives et inter-agissantes. Elles ont des conséquences communes (que l’on retrouve dans les discours et les projets) sur les organisations, leurs missions, mais aussi le rôle des différents acteurs, leur position socio-économique, leurs besoins en compétences nouvelles. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’étudier ensemble les métiers des ingénieur·es culturel·les (directeur·ices, producteur·ices, administrateur·ices, technicien·nes, DAC, consultant·es, scénographes…) et des artistes et créateur·ices.

Pour prendre en compte ces nouveaux paradigmes, il apparaît essentiel de créer, produire, diffuser, transmettre de manière davantage circulaire.

L’étude révèle que les professionnels interrogés se trouvent souvent dans des injonctions contradictoires qui ne leur permettent pas de s’adapter aux mutations en cours. De quelle nature sont-elles ?

Le secteur culturel a toujours été soumis à des injonctions contradictoires, ne serait-ce qu’en lien avec son coût. Mais de nouvelles contradictions apparaissent : comment baisser l’impact écologique quand les indicateurs de réussite restent le nombre d’artistes et d’expositions diffusés et le nombre de visiteurs ? Comment garantir la liberté artistique et de programmation et les concilier avec la participation des publics ? Comment développer les contenus en ligne et privilégier la venue au musée ? Or, pour prendre en compte ces nouveaux paradigmes, il apparaît essentiel de créer, produire, diffuser, transmettre de manière davantage circulaire : permettre la participation des publics en amont du processus de programmation, penser l’impact écologique de la production dès la création, intégrer les équipes techniques et numériques dès la conception. Tout cela nécessite de nouveaux modes d’organisation, l’intervention de tous les acteurs à différentes étapes et qu’ils soient légitimes pour le faire. Cela implique de repenser profondément les modes de coopération entre les acteurs : concrètement, on ne peut pas considérer qu’un scénographe est un simple prestataire quand il doit participer à la solution de l’éco-conception, que les professionnels de la médiation ou les relais de la population n’interviennent qu’une fois le projet terminé (prêt à la diffusion), et que l’artiste ne participe pas au modèle économique de production, etc.

La grande pluridisciplinarité ou hybridité des projets et des équipes qui prédomine aujourd’hui dans la culture, appelle-t-elle à repenser des politiques culturelles plus intersectorielles ?

Oui évidemment, d’autant que cela peut induire des frontières plus poreuses entre, par exemple, la création ou l’exposition d’une œuvre unique (dans le contexte classique du musée ou des arts visuels) et le développement de projets à « valeur d’usage » (qui relève davantage de la culture, par exemple du design). Mais, en réalité, il s’agit surtout de reconnaître ce qui existe déjà depuis très longtemps, en particulier du côté des artistes qui exercent souvent, pour des raisons économiques notamment, plusieurs métiers au sein de la chaîne de valeur de la culture. En ce qui concerne les politiques culturelles, nationales mais aussi territoriales, un autre enjeu est apparu de manière assez forte pendant l’étude : il semble qu’il y ait moins de consensus depuis quelques années sur la légitimité à promouvoir et financer des politiques culturelles autonomes des autres politiques et enjeux d’intérêt général (éducation, urbanisme, attractivité). Cela ne veut pas forcément dire une baisse des budgets globaux consacrés à la culture qui, comme le montre le Baromètre sur les choix et dépenses des collectivités, sont plutôt stables (avec, toutefois, des acteurs qui ont moins de marge du fait de l’augmentation des coûts). Le développement des modes de soutien, sous la forme d’appel à projets, préoccupe particulièrement les acteurs culturels, même si cela favorise peut-être les liens entre la politique culturelle et d’autres projets. Là aussi des compétences nouvelles sont nécessaires pour y répondre.

Justement, concernant l’acquisition de ces nouvelles compétences, quels besoins en formation avez-vous identifiés ?

Nous avons d’abord constaté que les acteurs se forment déjà depuis un certain temps sur l’ensemble des questions soulevées par ces mutations, de manière plutôt autonome ou informelle – via leurs réseaux, qui sont très développés dans les métiers culturels – sans forcément trouver de contenus, de cadre ou de financement de formation permettant de dépasser la simple sensibilisation pour acquérir des compétences à la fois mobilisables et reconnues. Outre les sujets des mutations, la formation aux conduites du changement, en particulier pour les cadres dirigeants et décideurs de la culture (directeur·ices, DAC, administrateur·ices, directeur·ices techniques, élu·es), semble manquer.

On constate que ces métiers de l’encadrement et de l’ingénierie culturelle sont « sous pression » du fait des enjeux évoqués. D’autre part – ce qui est peut-être lié – leur attractivité baisse. Il faut donc développer la formation de ces dirigeants de la culture en tenant compte des transitions en cours. Le besoin de former ensemble ces professionnels – ceux qui relèvent de la direction/programmation/création avec ceux qui sont du côté de la gestion/production/diffusion/médiation, les DAC et les responsables de lieux, voire les élus – et non plus de manière séparée, ressort dans le diagnostic. Il s’agit justement de revoir les modes de construction des projets, de construire de nouvelles coopérations mais aussi de nouveaux objectifs et indicateurs. Il est également nécessaire d’identifier des moments de la carrière qui nécessitent des soutiens en formation particuliers et adaptés : sortie des écoles pour l’insertion professionnelle, milieu de carrière pour la « découvrabilité » des contenus, prise de direction… Par ailleurs, la diversification de la population des cadres de la culture reste un impensé et les nouvelles modalités de formation doivent permettre l’arrivée et la légitimation de nouveaux profils. Enfin, il y a la question du temps. Se former en demande beaucoup. Il faut permettre, grâce aux modalités pédagogiques, de disposer à la fois de contenus asynchrones facilement accessibles, de temps de cours, d’ateliers entre pairs, de formation/accompagnement en équipe entière, etc. C’est aussi le monde de la formation qui doit évoluer. Il faut également aider à construire la dissémination et les modèles économiques des formations, anticiper et encourager le développement d’un cadre réglementaire (sur certains sujets comme l’éco-responsabilité ou la responsabilité numérique) qui impliquerait de la formation.

De nombreuses préconisations ressortent de ce diagnostic. Quels sont les prochains pas ?

Les 180 préconisations du rapport répondent à l’ambition des diagnostics du Programme d’investissement d’avenir : elles sont en open source (qu’il s’agisse des préconisations générales ou par secteur) et il est intéressant que les acteurs puissent s’en emparer. Pour notre part, avec une douzaine de partenaires AFDAS, Campus de la mode, du design et des métiers d’art, Sorbonne nouvelle, le Centquatre-Paris, l’Institut national du patrimoine, l’Observatoire des politiques culturelles et plusieurs réseaux professionnels. , nous souhaitons, à travers le dépôt d’un projet dans le cadre du PIA compétences et métiers d’avenir volet formation, nous concentrer sur quatre axes : la connaissance des métiers et des besoins en compétences par la donnée et la recherche, l’intégration des mutations étudiées dans des formations axées sur les compétences mobilisables, le développement de la diversité, la mobilité des professionnels et le renforcement de la professionnalisation.

Pour ce faire, nous allons porter quelques projets spécifiques : d’abord un cadre d’observation pour poursuivre l’étude des métiers. Ensuite la création, au Cnam, d’une école de la culture et de la création qui offrira un cadre souple pour porter les projets de recherche et de formation sur l’ingénierie de la culture mais aussi le design, la diffusion de la culture scientifique et technique ou les métiers de l’image et du jeu vidéo. S’agissant des formations, nous envisageons pour les dirigeants de la culture des modules aux conduites du changement, un certificat de spécialisation sur les enjeux de l’exposition, une cocertification et de la formation de formateurs sur les transitions socio-écologiques, des microcertifications sur les enjeux numériques, des formations/accompagnements à la sortie d’écoles d’art et arts appliqués en vue de l’insertion économique et en milieu de carrière des artistes et créateurs ou encore une formation sur l’urbanisme culturel, l’ingénierie et l’innovation en lien avec les enjeux artistiques.

Ce diagnostic, publié en 2023, s’inscrit dans le Plan d’Investissement d’Avenir – Compétences et métiers d’avenir de France 2030. Il est porté par HESAM université et réunit en consortium le Cnam, l’AFDAS, le Campus des métiers d’art de la mode et du design, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les Augures et le Centquatre.

L’article Un diagnostic pour aiguiller et accompagner le secteur culturel dans ses transitions est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

28.03.2024 à 09:15

L’urbanisme culturel et transitoire : un contre-modèle à la ville créative ?

Frédérique Cassegrain

Les politiques inspirées par la notion de « ville créative » ont donné une place de choix à l’art et la culture pour revitaliser des métropoles post-industrielles, en les rendant dynamiques et attractives. Mais face aux crises sociétales actuelles, notamment écologiques et démocratiques, ce modèle n’est plus aussi prisé. Parmi les voix critiques, s’élèvent celles d’acteurs et actrices qui œuvrent à la croisée de l’urbanisme et des enjeux culturels, sociaux et citoyens. Le Média de l’OPC a recueilli les témoignages de Fanny Broyelle et Jules Infante qui opèrent sur le territoire nantais à partir de logiques culturelles et urbaines alternatives.

L’article L’urbanisme culturel et transitoire : un contre-modèle à la ville créative ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (3443 mots)

Fanny Broyelle est directrice de projets artistiques, culturels et d’urbanisme culturel, et sociologue. Pendant cinq ans, elle a contribué au projet Transfert (Pick Up Production), parc urbain expérimental, zone libre d’art et de culture, espace éphémère d’urbanisme transitoire, installé sur le terrain désert des anciens abattoirs de Rezé. Jules Infante a fondé, à Nantes, Territoires InterStices qui travaille pour le développement des arts de rue. Dans cette dynamique, l’association a créé les Ateliers Magellan (Nantes), une friche qui réunit un atelier d’auto-réparation de vélos, un bar, un jardin partagé, un espace de résidence artistique et de fête.

Jules comme Fanny plaident pour la fabrique d’une urbanité plus conviviale, permissive et hospitalière.

Quelles critiques des politiques culturelles urbaines inspirées du modèle de la ville créative pouvez-vous formuler ?

Fanny Broyelle – J’aimerais reprendre les trois axes critiques de la ville créative exposés entre autres par les chercheurs Elsa Vivant et Luca Pattaroni E. Vivant, Qu’est-ce que la ville créative ?, Paris, PUF, 2009 ; L. Pattaroni, La Contre-culture domestiquée. Art, espace et politique dans la ville gentrifiée, Genève, MētisPresses, 2020.. Le premier point concerne l’instrumentalisation des artistes : mobilisés pour redorer des environnements délaissés, ils sont ensuite évincés des espaces qu’ils ont contribué à réhabiliter, par un phénomène d’augmentation de la valeur du foncier. Le deuxième aspect porte sur le processus de gentrification, c’est-à-dire le remplacement d’une population de classe populaire par une autre, de classe moyenne voire supérieure, transformant un quartier populaire en quartier hype. Il s’agit d’une forme de destruction de la mixité sociale au sein des villes. La troisième critique renvoie à la question du marketing territorial et du storytelling. Un nouveau récit est produit et efface certaines identités passées. La richesse immatérielle – que sont la mémoire, la poésie, les liens, c’est-à-dire tout ce qui n’a pas de valeur financière – disparaît au profit d’une vision marketée de la ville, qui cherche à se vendre comme un produit.

Jules Infante – Je partage cette analyse et ajoute que, dans ce processus de gentrification, il y a aussi une réécriture de la culture populaire, vernaculaire, de lutte. L’identité et la mémoire des lieux sont retravaillées. Les artistes, malgré eux, contribuent à remodeler ces histoires et à en effacer des passages devenus gênants, sous couvert de commande publique et par nécessité d’obtenir des financements.

L’île de Nantes est un bon laboratoire pour observer la manière dont les espaces se modifient après l’installation d’artistes dans des friches. Le patrimoine industriel est réinvesti, mais en ne mettant en avant que son aspect esthétique. Il est aussi intéressant de rappeler qu’à Nantes l’entité qui a la compétence sur ce qui relève de la sphère créative est un aménageur : la Samoa (Société d’aménagement de la métropole Ouest Atlantique). Et force est de reconnaître qu’ils font ça très bien depuis trente ans. Ils sont à l’avant-garde du développement de l’aspect dit « créatif », avec tout ce que ce terme peut recouvrir : les nouvelles technologies, la smart-city, les « nouvelles démocraties »… et ne se cantonnent pas au champ dit « culturel ».

F. B. – Pour compléter ce qu’évoque Jules, il y a aussi un changement de vocabulaire. On ne parle plus d’« action culturelle » mais d’« industrie créative ». Il y a un glissement marketing d’un lexique issu au départ de l’éducation populaire, de la médiation et de la politique de la relation, vers des choses qui relèvent du monde marchand et de l’économiquement viable.

Nantes s’est transformée en s’appuyant sur des liens forts entre culture et développement urbain. Les politiques publiques volontaristes et leur mise en récit ont rendu cette métropole particulièrement attractive. Quelles évolutions constatez-vous aujourd’hui ?

J. I. – Ce phénomène d’attractivité a entraîné de véritables tensions liées au foncier et au bâti à Nantes. Tout n’est pas saturé, mais il y a moins d’aisance dans le champ des possibles que dans les années 1980-1990 quand il y avait des friches partout. Aujourd’hui, les espaces vacants sont plutôt des zones industrielles ou commerciales qui font moins rêver. Il faudrait d’ailleurs peut-être qu’on apprenne à se défaire d’une forme d’esthétique romantique qu’on a pu avoir vis-à-vis des grandes friches pour s’investir dans ces espaces.

F. B. – Le récit autour du développement métropolitain à Nantes est en train de changer. On passe de la ville créative à la ville nature, la ville accessible, la « ville du quart d’heure » La ville du quart d’heure est le modèle d’une ville où tous les services essentiels sont à une distance d’un quart d’heure à pied ou à vélo, concept relancé sous cette dénomination en 2015 par Carlos Moreno, un urbaniste franco-colombien, afin de réduire les transports motorisés et ainsi limiter les émissions de gaz à effet de serre (source Wikipédia).. Dans le discours de lancement du Grand Débat « Fabrique de nos villes », organisé de mars à juillet 2023 par Nantes Métropole, la dimension culturelle comme levier d’attractivité du territoire n’était quasiment pas présente. C’est assez symptomatique d’un changement de storytelling.

J. I. – J’ajoute que l’île de Nantes est devenue le nouvel hypercentre et, à mon sens, il y a un trust de l’aspect culturel et créatif par la Samoa sur cette portion de territoire ; tandis que la politique publique de la culture travaille en périphérie, dans les quartiers. Une segmentation s’est opérée. On le voit d’ailleurs dans le fait que la compétence « culture » est municipale alors que la métropole a la compétence « tourisme et attractivité », avec Le Voyage à Nantes.

Ce qui motive vos engagements professionnels et militants pour un autre modèle de fabrique de la ville relève-t-il encore du champ culturel et artistique ?

J. I. – Aux Ateliers Magellan, ce qui nous porte depuis longtemps est de ne plus être dépendants des subventions du secteur culturel pour vivre. Nous pensons que la culture ne peut pas répondre à tous les enjeux et valeurs que l’on souhaite défendre. En revanche, elle va être un très bon liant pour toucher à une multitude de sujets tels que l’hospitalité qui nous tient à cœur.

Mais de ce fait, on a beaucoup de mal à présenter le projet Magellan : est-ce un tiers-lieu, un espace de friche artistique et culturelle, un local associatif à destination du quartier… ? C’est tout cela à la fois.

F. B. – Le champ qui m’intéresse est celui des espaces publics et la manière dont la ville évolue, dans un mouvement permanent. La ville créative a des bons côtés mais entraîne aussi vers ce que Luca Pattaroni appelle la « domestication » ou l’« encaissement » de l’art dans l’espace public M. Piraud, L. Pattaroni, « Le droit à la ville comme politique culturelle : post contre-culture et lignes de fuite », L’Observatoire, no 59, avril 2022.. Il veut dire par là que le caractère subversif de certaines interventions artistiques n’est souvent pas accepté, voire gommé par les pouvoirs publics. Or beaucoup d’artistes aspirent à se frotter à des choses rêches, qu’on n’a pas envie de voir et qui vont à l’encontre du storytelling des villes. À cet endroit du subversif, il y a un angle mort de la ville créative.

J. I. – C’est vrai du côté des pouvoirs publics, mais je regrette aussi que cette volonté de subversion ne soit pas plus présente et affirmée par les artistes. Beaucoup d’entre eux ont été biberonnés à l’appel à projets, à l’aide à l’émergence. Pour moi, la gentrification s’est faite au sein même de la classe artistique.

Par ailleurs, à Nantes, je ne dénombre plus aucun squat dit « artistique » dans lequel se vit une marge, qui développe des espaces vraiment subversifs. Il y a des lieux, subventionnés, qui proposent des « esthétiques d’alternative », mais il n’y a pas de mouvement culturel underground structuré. Tandis que, dans le même temps, beaucoup de squats se montent pour répondre à d’autres besoins, moins pris en compte par la politique publique : hébergement, alimentation, scolarisation.

Je pense aussi que des personnes qui auraient pu épouser des carrières culturelles et artistiques ont préféré aller se frotter plus concrètement à des sujets de crise, en s’investissant sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par exemple.

F. B. – J’aimerais souligner un autre angle mort de la ville créative, et sur lequel je m’engage : celui de l’intervention artistique dans la matrice de la fabrique urbaine, le hardware. J’entends par hardware la gouvernance et la conception des projets urbains, considérant que le software relève de l’animation, l’évènementiel, la décoration. J’essaye de faire en sorte que la création artistique ne soit pas seulement du saupoudrage, mais puisse être une des parties prenantes de la fabrique urbaine. Qu’elle soit au cœur de sa matrice, comme devraient l’être d’autres expertises : celles des mondes sociaux, de l’éducation, des habitants-citoyens…

Urbanisme culturel, temporaire, transitoire… Ces notions recouvrent des caractéristiques différentes mais cherchent à repenser l’urbanisme classique en incluant notamment l’expertise habitante et en partant des besoins existants. Où vous situez-vous dans ce champ ?

J. I. – Même si on y travaille tous plus ou moins, j’ai rarement vu des expériences d’urbanisme transitoire à proprement parler, c’est-à-dire l’occupation d’un espace vacant dont les activités vont transformer son devenir pérenne. Il est rare que les décideurs politiques ou les aménageurs soutiennent ce que l’équipe de Patrick Bouchain a développé à l’Hôtel Pasteur à Rennes avec le « non-programme » « Hôtel Pasteur : les dix ans d’un lieu citoyen », 1er juin 2023, dans Le Média de l’Observatoire des politiques culturelles..

Je préfère donc parler d’urbanisme ou d’occupation « intercalaire », c’est-à-dire un entre-deux : occuper des lieux laissés vacants pour y développer des projets à différentes échelles, sans avoir la prétention d’élaborer ou de modifier le devenir du site. Mais ce n’est pas par manque d’ambition. Le fait de ne pas se projeter tout de suite permet de répondre à des besoins existants immédiats. L’aspect temporaire autorise aussi à être agile et à tester des choses qui seraient plus difficiles à réaliser dans un cadre classique. De ces zones grises d’un point de vue de la norme vont naître des espaces de liberté qu’on n’aurait pas dans des structures plus conventionnelles, avec des cahiers des charges. Je crois aussi beaucoup à la spontanéité de la programmation. Quand on occupe un lieu pendant un an, il faut aller vite.

F. B. – C’est aussi dans l’occupation, la présence in situ que l’urbanisme classique a beaucoup à apprendre. Aujourd’hui, rares sont les urbanistes qui vivent dans les lieux sur lesquels ils travaillent. L’expérience habitante n’est plus là. Avec Transfert, on a fait de l’« urbanisme de trottoir », qui implique de se placer à hauteur d’humain, parcourir la ville à pied, et ne plus la regarder d’en haut depuis un plan.

L’urbanisme culturel, intercalaire, éphémère, transitoire propose de procéder avec agilité à partir de la contextualisation immédiate d’un lieu par rapport aux besoins des gens qui y vivent, pour créer des ambiances et de l’interrelation.

La complémentarité entre une vue du ciel par des regards techniques, juridiques, normatifs, et une vue du sol, une permanence, une expérience habitante sensible et poétique, permettrait clairement d’avoir une autre vision de la fabrique de la ville. C’est ce couple-là qui manque aujourd’hui.

Est-ce que le fait d’être identifiés comme des acteurs et actrices culturels a pu vous desservir pour porter des projets de développement urbain, notamment en termes de légitimité ? Si oui, quelle stratégie de « pas de côté » avez-vous mise en place ?

J. I. – Je vois trois stratégies de contournement. D’abord, quitter le champ culturel pour mieux y revenir à partir du champ social, notamment parce que c’est une thématique qui a pris de l’importance à Nantes. C’est la trajectoire que j’ai empruntée. Un autre moyen est de sortir de la métropole pour retrouver des zones de liberté en dehors d’un territoire saturé. On peut aussi se réapproprier des espaces en les achetant, monter des modèles économiques, juridiques et inventer les moyens de créer nous-mêmes notre commande.

Je prends pour exemple La Charpenterie, un nouveau lieu qui se développe à La Grigonnais (44). Une compagnie d’arts de la rue a acheté ce bâtiment de 3 600 m2 qui ne sera pas juste une résidence de travail pour eux. Ils souhaitent en faire un tiers-lieu en s’appuyant sur les problématiques du territoire, avec des espaces de convivialité, de coworking, etc. En prenant le parti d’être propriétaires du lieu, ils proposent un autre modèle et attirent l’attention des élus de la région qui viennent les voir et souhaitent maintenant les soutenir.

F. B. – Pour ma part, je me positionne encore comme une actrice culturelle qui a son mot à dire sur la question de la fabrique d’une ville conviviale En référence au principe de convivialité développé par Ivan Illich, La Convivialité, Paris, Seuil, 1973., à savoir donner aux sachants et aux non-sachants le même niveau de parole pour discuter d’un sujet qui les concerne tous. Mais le monde de l’urbanisme est très hermétique. On l’a vécu au premier plan avec Transfert. Même si, au départ, il y avait une vraie volonté d’associer le projet urbain à un projet culturel expérimental, les portes se sont refermées les unes après les autres et, au bout de cinq ans, il ne reste pas grand-chose : le projet urbain suit son cours et le projet culturel a complètement disparu du champ de vision…

J. I. – Oui, et je pense qu’il y a un problème d’acculturation des deux côtés et qu’il manque encore des structures intermédiaires comme les nôtres pour faire la traduction entre ces mondes. Là on a un rôle à jouer, ça nous donne une utilité et une raison d’être.

Les acteurs et actrices culturels demeurent donc selon vous de bons intermédiaires pour penser le développement d’une urbanité accueillante et hospitalière ?

F. B. – Oui ils restent de bons acteurs dans leur capacité à proposer des espaces conviviaux, mais encore une fois au sens d’Illich : qui donnent leur place à des personnes auxquelles on ne pense pas de prime abord. Ils développent souvent des projets dans un désir de mixité humaine avec un gros effort pour mélanger des personnes, des cultures, des manières de voir. Dans un projet urbain, par le prisme de l’art et de la culture, on catalyse de l’expression habitante qui sort du champ des concertations publiques. Cela peut permettre de dépasser les conflits et d’influer sur le projet initial en le faisant évoluer différemment. Et tout le monde en sort grandi. La culture et l’art sont des filtres intéressants pour entendre les controverses, les traduire, les esthétiser, voire les rendre universelles et pouvoir en faire quelque chose de constructif de manière pacifiée.

J. I. – Effectivement, mais selon moi le champ de la culture et des arts doit retrouver une place d’humilité et se mettre davantage « au service de ». C’est ce qu’on fait à Magellan : par le biais de l’accompagnement à la régie, à la mise en scène, à la fabrique d’un récit, on soutient des gens qui ont des choses à dire, qui ont besoin de rencontrer un public. Le drame c’est que les artistes sont devenus inaudibles à force de croire qu’ils avaient toujours un mot à dire et qu’ils avaient raison, alors qu’ils sont comme des citoyens lambda : ils ne maîtrisent pas plus les sujets que les autres…

L’article L’urbanisme culturel et transitoire : un contre-modèle à la ville créative ? est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

21.03.2024 à 09:14

Un portable sinon rien ? Les pratiques culturelles des jeunes à l’ère numérique

Frédérique Cassegrain

« Vital » pour la plupart des jeunes, le smartphone est devenu le principal terminal culturel de la nouvelle génération. Pour autant, leurs sorties culturelles ne sont pas en recul et leurs usages numériques viennent nourrir des pratiques à forte valeur collaborative. Désir d’interaction, besoin d’expressivité et aspiration à se lier au monde global font partie des traits distinctifs qualifiant leur rapport à la culture, ainsi que l’analyse Aurélien Djakouane dans les données rassemblées ici.

L’article Un portable sinon rien ? Les pratiques culturelles des jeunes à l’ère numérique est apparu en premier sur Observatoire des politiques culturelles.

Texte intégral (4696 mots)

Les pratiques culturelles des jeunes suivent les mutations technologiques qui transforment nos manières de lire, d’écouter, de regarder. En une décennie, les usages numériques sont devenus majoritaires dans le quotidien des jeunes, qu’il s’agisse d’écouter de la musique ou de regarder des vidéos en ligne, d’échanger sur les réseaux sociaux ou encore de jouer aux jeux vidéo. Les médias traditionnels, comme la radio ou la télévision, perdent de leur centralité tandis que les réseaux sociaux sont devenus une source d’information incontournable. Comme le rappelle Sylvie Octobre, l’appétit des jeunes à l’égard des technologies n’est pas nouveau S. Octobre, « Retour sur les pratiques culturelles des jeunes. Questions à… », Le Français aujourd’hui, no 207, décembre 2019, p. 11-18.. Depuis plusieurs décennies, il prend forme dans une culture de la chambre où s’agrègent toutes sortes d’appareils technologiques (télévision, radio, console, ordinateur…) H. Glevarec, La Culture de la chambre. Préadolescence et culture contemporaine dans l’espace familial, Paris, La Documentation française, 2009.. Cette technophilie s’est accélérée avec le numérique et la convergence des médias qui consacrent le smartphone comme le principal terminal culturel des jeunes. Cet attrait s’inscrit désormais dans les stratégies éducatives des familles et les inégalités qu’elles contiennent.

La culture comme lien

La question de l’expressivité est centrale dans la construction des pratiques culturelles de la jeunesse. C’est une tendance qui n’a fait que s’accentuer depuis les années 1960, et dans laquelle la musique joue un rôle clé. En 2008, 86 % des 15-28 ans écoutent de la musique tous les jours Ph. Lombardo, L. Wolff, Cinquante ans de pratiques culturelles en France, DEPS, ministère de la Culture, 2020, p. 1-92.. Outre les chorégraphies ou chants qu’elle suscite, la force expressive de la musique réside dans une série de dispositifs (vestimentaires, groupes affinitaires, langages spécifiques, posters, goodies…) qui en prolongent l’expérience via Internet, l’ordinateur ou le smartphone. Ils deviennent ici des outils de créativité avec les tutos, les mods, les mèmes et autres apps dédiées.

En outre, les jeunes se distinguent par l’importance qu’ils accordent aux dimensions relationnelles de leurs pratiques culturelles. Celles-ci sont désormais totalement liées à leurs pratiques de communication, elles en sont à la fois un objet, un vecteur et une finalité. De fait, la montée en puissance des réseaux sociaux et des valeurs collaboratives qu’ils véhiculent accompagne la construction de nouvelles références culturelles qui déjouent le clivage classique entre culture savante et culture populaire.

Comme le rappelle Dominique Pasquier, l’utilisation des réseaux sociaux souligne ce qui semble être la dimension ambivalente des cultures adolescentes : le travail en équipe et le besoin d’un public D. Pasquier, « La communication numérique dans les cultures adolescentes », Communiquer, no 13, 2015.. Ce double aspect contribution/exhibition illustre l’imbrication de plus en plus forte entre pratiques culturelles et sociabilités à l’ère numérique. La valeur socialisatrice de la culture devient primordiale, et l’on passe ainsi d’une « culture comme bien à une culture comme lien L. Allard, « Express yourself 2.0 ! », dans É. Maigret et É. Macé (dir.), Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, Paris, Armand Colin, 2005, p. 162. » faisant de la jeunesse un des ambassadeurs, avant l’heure, des droits culturels.

Pour de nombreux jeunes, être ensemble constitue parfois l’objet et la finalité de la plupart des sorties.

Désaffection des médias traditionnels

Cette tendance s’accompagne d’une certaine désaffection des médias traditionnels qui ne répondent plus à ce besoin d’expression. C’est le cas pour la radio, longtemps considérée comme emblématique des pratiques de la jeunesse, mais c’est aussi le cas de la télévision. Comme l’indique la dernière enquête sur les pratiques culturelles des Français, si en 2008, 79 % des 15-24 ans la regardaient tous les jours, ils ne sont plus que 58 % en 2018 Ph. Lombardo, L. Wolff, 2020, op. cit.. Certes, il s’agit d’une tendance généralisée. Mais c’est chez les jeunes qu’elle est la plus forte. Cette baisse des pratiques télévisuelles ne signifie pas pour autant qu’ils se détournent des écrans. Souvent, elle s’accompagne d’une consommation accrue de contenus audiovisuels sur Internet qui, en soi, représente une pratique largement spécifique à la jeunesse : 59 % des 15-24 ans regardent quotidiennement des vidéos sur Internet, en dehors de la télévision.

Des sorties en retrait ?

Ce développement des loisirs domestiques n’est pas forcément synonyme d’un recul des pratiques de sortie. Les 15-24 ans fréquentent toujours assidûment les lieux culturels, qu’il s’agisse des cinémas (84 % y sont allés au moins une fois en 2018), des bibliothèques ou même des sites patrimoniaux (musée, exposition ou monument historique). Toutefois, si leurs niveaux de fréquentation des spectacles restent élevés (41 % en 2018), ils connaissent, en l’espace de dix ans, une forte baisse (51 % en 2008). Ce phénomène est d’autant plus remarquable que les Français sont, par ailleurs, de plus en plus nombreux à fréquenter les lieux culturels. Tandis que le cinéma – pratique longtemps emblématique de la jeunesse –connaît un regain d’intérêt chez les plus âgés, et que la danse et le théâtre voient leur programmation jeune public couronnée de succès, le spectacle vivant reste à la peine auprès des 15-24 ans. Ce décrochage est moins vrai pour les festivals dont la fréquentation reste stable chez les moins de 25 ans (27 %), et nettement supérieure à la moyenne des Français (19 %). Sans doute parce que la dimension sociale et collective demeure une composante essentielle de l’expérience qu’on y vit A. Djakouane, « Ce que les sociabilités font à l’écoute musicale. Le cas des Eurockéennes de Belfort », Culture & Musées, no 25, Actes Sud, 2015, p. 23-45.. C’est d’ailleurs un élément que l’on retrouve au-delà des sorties culturelles où, pour de nombreux jeunes, être ensemble constitue parfois l’objet et la finalité de la plupart des « sorties Ch. Dayan, Chr. Détrez (dir.), Goûts, pratiques et usages culturels des jeunes en milieu populaire, Injep, Rapport d’étude, octobre 2020, p. 31-32. ».

Nouveaux rapports à la culture et cosmopolitisme

Accéléré par le numérique, l’essor de la culture des écrans participe à l’émergence de nouvelles perceptions du temps, de l’espace et des chaînes de valeurs. Il favorise une certaine hybridation des catégories culturelles qui se traduit par un éclectisme croissant et une porosité des comportements : divertissement et culture, (fiction et autofiction, virtuel et réel. Avec les réseaux apparaissent de nouvelles catégories d’acteurs (leaders d’opinion, influenceurs, modérateurs, etc.) qui s’affirment comme de nouvelles instances de légitimité (de consécration, de labellisation) en marge des institutions traditionnelles (famille, école, équipements culturels). L’observation des modalités d’accès à l’information éclaire autrement cette question. Télévision et réseaux sociaux font désormais jeu égal chez les jeunes, puisque 65 % des 15-24 ans les considèrent comme leurs outils privilégiés d’accès à l’information, loin devant la presse (44 %) – papier et numérique – et la radio (28 %).

Cet affaissement des vecteurs traditionnels de transmission se couple à une plus grande ouverture sur le monde qui s’observe à travers le succès des produits culturels asiatiques (mangas, manhwas, séries, K-pop et J-pop), nord-européens (séries et polars) mais aussi indiens ou africains (Bollywood et Nollywood). Les jeunes ont désormais accès à des productions issues d’aires géographiques de plus en plus étendues. Plusieurs facteurs expliquent ce cosmopolitisme culturel V. Cicchelli, S. Octobre, L’Amateur cosmopolite. Goûts et imaginaires culturels juvéniles à l’ère de la globalisation, ministère de la Culture – DEPS, 2017.. D’un côté, l’élévation du niveau d’étude des jeunes et l’accroissement de leur mobilité, et de l’autre, les jeunes issus de l’immigration qui importent des musiques provenant de leur pays d’origine. S’ajoutent à cela, la généralisation des réseaux sociaux et la puissance des industries culturelles numériques mondiales qui excellent dans l’art d’hybrider les références culturelles.

Affaiblissement des transmissions verticales

Ce cosmopolitisme interroge la stratification habituelle des pratiques culturelles. Il montre l’aspiration d’une partie de la jeunesse à entrer en lien avec le monde global, et propose des leviers pour penser une citoyenneté culturelle à l’ère de la globalisation. De nombreux travaux font état d’une fragmentation des jeunesses S. Octobre, R. Sirota, Inégalités culturelles : retour en enfance, ministère de la Culture – DEPS, 2021. en archipels de comportements et de goûts H. Glevarec, M. Pinet, « La “tablature” des goûts musicaux : un modèle de structuration des préférences et des jugements », Revue française de sociologie, no 50-3, juillet-septembre 2009, p. 599-640. qui rend les généralisations de plus en plus délicates. Par ailleurs, rien n’interdit de penser que ces comportements, exacerbés chez les jeunes, n’affectent pas les générations plus âgées : des continuités s’observent, notamment dans la baisse de la lecture, dans la transformation du rapport à l’information ainsi que dans la complexification des demandes formulées à l’égard des institutions S. Octobre, « Pratiques culturelles des jeunes et stéréotypes », Hermès, La Revue, no 83, Paris, CNRS Éditions, 2019, p. 238-242..

Les jeunes disposent désormais d’une culture commune prolifique (musique, émissions de télévision ou de radio, magazines, jeux vidéo, réseaux sociaux…), dont le livre, fondement de la culture scolaire, reste en retrait. De fait, tout un pan des transmissions et des socialisations culturelles classiques semble s’affaisser traduisant ainsi la crise du programme institutionnel dont parle François Dubet à propos des valeurs de l’école Fr. Dubet, Le Déclin de l’institution, Paris, Seuil, 2002.. Bien qu’ouverte vis-à-vis de l’éclectisme des jeunes, celle-ci maintient un apprentissage qui favorise un rapport cultivé à la culture savante Ph. Coulangeon, « Lecture et télévision : les transformations du rôle culturel de l’école à l’épreuve de la massification scolaire », Revue française de sociologie, no 48-4, octobre-décembre 2007, p. 657-691.. Alors que dans la famille moderne, les identités culturelles sont négociées et construites dans l’interaction S. Octobre, « Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc de culture ? », Culture Prospective, ministère de la Culture, 2009., à l’école, les mécanismes traditionnels de transmission sont concurrencés par Internet qui met à mal son autorité. Ceci incite à une réflexion sur les modes d’apprentissage où les aptitudes des jeunes générations, leur fonctionnement multitâche, leur désir d’interaction remettent en question les présupposés de l’éducation cartésienne, silencieuse et dissertative.

Les paradoxes du smartphone

Aborder les pratiques culturelles de la jeunesse oblige à s’intéresser aux effets du téléphone portable. Omniprésent dans le quotidien des adolescents, il s’impose désormais pour rester connecté à soi-même et aux autres M. Amri, N. Vacaflor, « Téléphone mobile et expression identitaire : réflexions sur l’exposition technologique de soi parmi les jeunes », Les Enjeux de l’information et de la communication, no 11/1, 2010, p. 1-17.. Couplé aux réseaux sociaux, cet appareil – qui contient « toute leur vie L. Allard, « Express yourself 3.0 ! Le mobile comme technologie pour soi et quelques autres entre double agir communicationnel et continuum disjonctif soma-technologique », dans L. Allard, L. Creton, R. Odin (dir.) Téléphone mobile et création, Armand Colin, Paris, 2014, p. 156. » – participe à la construction d’un récit de soi dans une existence de plus en plus documentée.

Si les jeux vidéo ont longtemps été emblématiques des pratiques juvéniles, ce sont désormais 44 % des Français qui s’y adonnent (dont 83 % des 15-28 ans). C’est dès lors au téléphone portable qu’il convient de s’intéresser : 90 % des 12-17 ans possèdent un téléphone mobile (86 % un smartphone) et 99 % des 18-24 ans (98 % un smartphone) J. Baillet, P. Croutte, V. Prieur, Baromètre du numérique 2019. Enquête sur la diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société française, Rapport Crédoc, décembre 2020.. Pratique discrète mais massive, le SMS (les 12-17 ans en envoient 250 par semaine en moyenne) est progressivement détrôné par les messageries instantanées (WhatsApp, Messenger, Snapchat, FaceTime…), utilisées par 79 % des 12-17 ans et 90 % des 18-24 ans. L’âge est aussi le principal facteur de l’usage des réseaux sociaux : 80 % des moins de 18 ans et 94 % des 18-24 ans les utilisent, contre 61 % des 40-59 ans.

Paradoxalement, alors que les adolescents sont en quête d’autonomie relationnelle, les notifications permanentes les contraignent à rester connectés à leurs amis. D’un côté, ces notifications les maintiennent en contact permanent avec l’extérieur du foyer familial, tandis que, d’un autre côté, elles exigent d’eux une hyperconnectivité qui les assigne à leur téléphone et réduit leurs mouvements.

L’amitié est d’ailleurs un objet de surenchère qui implique d’apporter constamment la preuve de son affection C. Balleys, « Socialisation adolescente et usages du numérique », Rapport d’étude, juin 2017, Injep.. Cette sociabilité médiatisée prolonge les sociabilités en présentiel, tant et si bien que la distinction réel/virtuel perd de son sens. Très normées, les interactions générées par les médias sociaux se caractérisent par une certaine « orientation positive des échanges », qui fait que « le plus souvent, on approuve, ou on s’abstient A. Coutant, Th. Stenger, « Processus identitaire et ordre de l’interaction sur les réseaux socionumériques », Les Enjeux de l’information et de la communication, no 11/1, 2010, p. 45-64. ». Toutefois, lorsqu’elle advient, la désapprobation s’impose alors comme une marque publique de désaffiliation. Alors qu’il est pensé comme un outil d’intégration sociale, le smartphone accélère la quantification des ressources symboliques qui devient, à son tour, un enjeu d’intégration et de popularité. Être soi-même, c’est souvent être comme les autres ou une injonction à avoir un style qui génère une forme de conformisme et de radicalisation des appartenances propres aux cultures juvéniles Fr. Dubet, « Cultures juvéniles et régulation sociale », L’Information psychiatrique, vol. 90, no 1, janvier 2014, p. 21-27..

L’ambivalence des stratégies familiales

Dans la famille contemporaine où le modèle de l’indépendance a remplacé celui de l’obéissance Fr. de Singly, Les Adonaissants, Paris, Armand Colin, 2006, p. 46., l’acquisition d’appareils électroniques (télévision, ordinateur, console de jeux, smartphone, etc.) participe au processus d’autonomisation des jeunes. Le smartphone accélère leur émancipation relationnelle et gustative sur laquelle les parents n’ont plus prise A.-S. Pharabod, « Territoires et seuils de l’intimité familiale. Un regard ethnographique sur les objets multimédias et leurs usages dans quelques foyers franciliens », Réseaux, no 123, vol. 22, 2004, p. 85-117.. L’entrée au collège marque souvent l’arrivée du premier portable auquel les parents résistent difficilement. Malgré une prise de conscience des effets négatifs liés à la surexposition aux écrans – en matière de santé ou de difficultés scolaires – et des dérives liées aux médias sociaux– cyberharcèlement S. Couchot-Schiex (dir.), « Le cybersexisme chez les adolescent·e·s (12-15 ans). Étude sociologique dans les établissements franciliens de la 5e à la 2nde », Rapport pour le Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes (Centre Hubertine Auclert), 2016., surexposition à la pornographie IFOP, 2017, « Les adolescents et le porno : vers une “Génération Youporn” ? Étude sur la consommation de pornographie chez les adolescents », Rapport pour l’Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation numérique, mars 2017. – le smartphone rassure les parents. D’un côté, il leur permet de maintenir un lien avec leurs enfants, et de l’autre, il les aide à les accompagner dans leur autonomie relationnelle. Plusieurs travaux ont montré l’effet positif de certaines activités médiatiques sur le lien familial S. M. Coyne, L. M. Padilla-Walker, A. M. Fraser, K. Fellows, R. D. Day, « “Media Time = Family Time”: Positive Media Use in Families with Adolescents », Journal of Adolescent Research, vol. 29, no 5, p. 663-688. ou sur la socialisation à la vie adolescente D. Pasquier, La Culture des sentiments. L’expérience télévisuelle des adolescents, Paris, Éditions de la MSH, 1999.. Le téléphone portable devient, paradoxalement, un outil de contrôle des contenus et des mobilités des enfants dans des espaces publics considérés comme dangereux. Tout comme l’augmentation des consommations multimédias, il participe aux stratégies parentales de maintien de l’enfant dans la sphère domestique.

Au sein de la famille contemporaine, l’équilibre entre l’individu et le collectif reste précaire. Il fait d’ailleurs l’objet d’intenses négociations car plus les équipements s’individualisent au sein du cercle familial, plus les temps partagés se réduisent. En 2017, une étude menée sur 700 collégiens montrait que 34 % des jeunes passent plus d’une heure sur leur téléphone après le dîner, 15 % plus de deux heures, et près de 15 % l’utilisent la nuit.