Accès libre Hymnes européens

22.10.2024 à 15:17

Le Parlement européen approuve un prêt de 35 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine, financé par les avoirs russes gelés

Hugo Palacin

C’est une nouvelle étape que l’Union européenne est en train de franchir dans son soutien à l’Ukraine face à l’invasion militaire russe qu’elle subit depuis février 2022. Ce mardi 22 octobre, le Parlement européen a approuvé l’utilisation des recettes futures des avoirs russes gelés pour financer un nouveau prêt à destination de l’Ukraine, à hauteur […]

L’article Le Parlement européen approuve un prêt de 35 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine, financé par les avoirs russes gelés est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (1628 mots)

C’est une nouvelle étape que l’Union européenne est en train de franchir dans son soutien à l’Ukraine face à l’invasion militaire russe qu’elle subit depuis février 2022. Ce mardi 22 octobre, le Parlement européen a approuvé l’utilisation des recettes futures des avoirs russes gelés pour financer un nouveau prêt à destination de l’Ukraine, à hauteur de 35 milliards d’euros. 518 députés européens ont voté en faveur de la proposition de la Commission européenne, 56 s’y sont opposés et 61 se sont abstenus.

Une mesure portée par le G7

Cette mesure concrétise les engagements pris en juin dernier par les pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) et l’Union européenne, en tant que membre associée aux travaux. Ils avaient convenu d’accorder jusqu’à 45 milliards d’euros d’aide financière à Kiev ; l’UE y devait y contribuer à hauteur de 35 milliards d’euros, par le biais d’une assistance macrofinancière (AMF).

Pour faciliter ces prêts à l’Ukraine, les pays du G7 ont pris une mesure exceptionnelle, débattue depuis plusieurs mois : les financer avec les recettes des avoirs russes gelés, car visés par des sanctions en réponses à l’invasion russe en Ukraine, débutée en février 2022.

“Le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine, nouvellement établi, mettra à la disposition de l’Ukraine les futures recettes provenant des avoirs gelés de la Banque centrale russe situés dans l’UE”, précise le Parlement européen dans un communiqué.

Les eurodéputés français s’en félicitent

Côté français, cette mesure a été globalement bien accueillie. “On demandait cette mesure depuis très longtemps. C’est un premier pas intéressant car c’est la première fois que l’on va faire payer l’agresseur russe”, a réagi Raphaël Glucksmann, coprésident de la délégation socialiste française. Ce dernier appelle à poursuivre le travail sur le sujet, en saisissant “la totalité de ces avoirs russes immobilisés en Europe”, ce qui représenterait près de 200 milliards d’euros. Soit la moitié du coût des dommages causés par l’invasion russe en Ukraine, précise-t-il.

“Nous sommes à un point de bascule. Des efforts conjoints sont plus que jamais nécessaires”, a de son côté déclaré Valérie Hayer, présidente du groupe Renew Europe, en conférence de presse, se félicitant que, “pour la première fois, cette stratégie [soit] utilisée à une si grande échelle”.

Les eurodéputés français des groupes PPE (droite), S&D (gauche), ECR (droite eurosceptique), Renew (centre), Verts/ALE (écologistes) et de La Gauche (gauche radicale) ont tous voté en faveur de cette proposition. Les élus du Rassemblement national, qui siègent dans le groupe des Patriotes pour l’Europe (extrême droite), se sont abstenus. Thierry Mariani (RN, PfE) et Sarah Knafo (Reconquête, ENS) sont les deux seuls eurodéputés français à avoir voté contre le texte.

Près de 120 milliards d’euros d’aides européennes depuis le début de la guerre

Les Etats membres de l’UE réunis au sein du Conseil européen s’étaient déjà entendus sur cette proposition le 9 octobre dernier. Après ce vote favorable du Parlement européen, le Conseil doit désormais adopter le règlement par procédure écrite ; il entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’UE. “L’objectif est de faire en sorte que le prêt AMF soit disponible en 2024 et versé en 2025, à rembourser sur une durée maximale de 45 ans”, précise le Conseil.

Pour rappel, depuis le début de la guerre, l’UE et ses Etats membres ont mobilisé 118,3 milliards d’euros d’aide humanitaire, financière et militaire à l’Ukraine. 45,6 milliards par le budget de l’UE pour le soutien budgétaire, la réaction aux crises, le redressement économique et l’aide humanitaire, ainsi que pour des prêts et des garanties budgétaires, 12,2 milliards d’euros d’aide bilatérale fournie par les 27 États membres de l’UE, 43,5 milliards d’aide militaire, et au moins 17 milliards d’euros en faveur des personnes fuyant l’Ukraine.

L’article Le Parlement européen approuve un prêt de 35 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine, financé par les avoirs russes gelés est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

22.10.2024 à 12:29

Immigration : le gouvernement Meloni contourne la décision de la justice italienne pour sauver son accord avec l’Albanie

Juliette Verdes

“La liste des ‘pays sûrs’, “c’est la politique qui l’établit et non les tribunaux”” : “Les points ont été mis sur les i lundi par le Conseil des ministres [italien]”, constate RFI. “Giorgia Meloni contre-attaque”, poursuit L’Express : le gouvernement italien alliant la droite et l’extrême droite a adopté hier un décret “visant à contourner […]

L’article Immigration : le gouvernement Meloni contourne la décision de la justice italienne pour sauver son accord avec l’Albanie est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (1564 mots)

“La liste des ‘pays sûrs’, “c’est la politique qui l’établit et non les tribunaux”” : “Les points ont été mis sur les i lundi par le Conseil des ministres [italien]”, constate RFI. “Giorgia Meloni contre-attaque”, poursuit L’Express : le gouvernement italien alliant la droite et l’extrême droite a adopté hier un décret “visant à contourner l’opposition des tribunaux à un accord controversé sur les migrants conclu avec l’Albanie”.

Les juges de Rome avaient en effet “ordonné le transfert en Italie des douze premiers migrants détenus dans les centres de droit italiens tout juste inaugurés en territoire albanais”, rappelait Le Monde samedi dernier. Selon la justice italienne, les migrants de nationalités bengalaise et égyptienne “avaient le droit d’être transportés en Italie du fait de l’impossibilité de reconnaître leurs Etats d’origine comme pays ‘sûrs’, les garanties démocratiques n’y étant pas assurées”.

“Le décret adopté lundi soir en Conseil des ministres vise donc à contourner cet obstacle juridique en inscrivant dans la loi 19 pays considérés comme ‘sûrs’ par le gouvernement”, précise la RTBF. “Ce qui signifie que Rome pourrait traiter en procédure accélérée depuis l’Albanie les demandes d’asile de migrants originaires de ces pays, avec à la clé une probable expulsion”. Cette liste a été incluse dans un décret “pour la mettre à l’abri de l’interprétation des juges”, analyse La Stampa.

Un accord non-conforme au droit européen

Le gouvernement italien, dirigé par Georgia Meloni la cheffe du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia (FDI), a signé fin 2023 avec Tirana “un accord prévoyant la création de deux centres en Albanie, d’où les migrants secourus en Méditerranée pourront effectuer une demande d’asile”, rappelle L’Express. D’une durée de cinq ans, il concerne “les hommes adultes interceptés par la marine ou les garde-côtes italiens dans leur zone de recherche et de sauvetage dans les eaux internationales”.

Mais la justice reproche à l’accord de ne pas respecter les critères du droit européen et “d’avoir indiqué, pour certains cas, des régions et non la totalité du pays. C’est avec cet argument que les juges ont imposé le rapatriement de 12 migrants d’Albanie”, explique RFI. Le tribunal a en effet invoqué une décision récente de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) “stipulant que les Etats membres ne peuvent désigner comme ‘sûrs’ que des pays entiers”, ajoute la RTBF.

La liste des pays “sûrs”, qui sera périodiquement mise à jour, a été réduite de 22 à 19 pays, le Cameroun, la Colombie et le Nigeria ayant été exclus, indique le Corriere della Sera. Toutefois, elle “comprend toujours le Bangladesh, la Tunisie et l’Egypte même si les demandeurs d’asile peuvent toujours faire valoir leur situation personnelle” [RTBF].

Meloni s’en prend aux juges

“La tension est montée d’un cran dimanche quand Mme Meloni a divulgué sur les réseaux sociaux des extraits du courrier d’un juge du parquet à une association de magistrats”, fait savoir L’Opinion. La lettre met en cause Mme Meloni, “plus forte et plus dangereuse” encore que l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi. “Nous devons y remédier”, affirme le juge Marco Patarnello dans cet extrait.

Pour la Première ministre italienne, il s’agit d’une preuve que certains juges agissent contre son gouvernement, analyse le quotidien. A la suite de cet événement, l’opposition italienne a dénoncé une publication tronquée du document, expliquant que le juge précisait ensuite ne pas vouloir faire de politique, mais seulement défendre l’indépendance de la justice.

Pour RFI, “la confrontation sur les centres en Albanie ne devrait […] pas s’arrêter là, car même avec ce décret-loi, préviennent les juristes, c’est bien la législation européenne qui prévaut”. Le décret ministériel, dont l’entrée en vigueur est immédiate, vise “une accélération de la procédure”, a indiqué le ministre italien de l’Intérieur Matteo Piantedosi. Selon Guido Savio, avocat spécialisé dans l’immigration, cette modification législative pourrait soulever de nouvelles questions juridiques [Challenges].

Les autres sujets du jour

Economie

- Dépôts de brevets : l’Allemagne première en Europe mais Grenoble largement en tête des universités [BFMTV]

Relations extérieures

- Les Européens, l’Amérique et l’Ukraine : une stratégie en suspens [L’Opinion]

- Royaume-Uni : le gouvernement plaide pour une relance « urgente » des relations commerciales avec l’UE [La Tribune]

- Guerre en Ukraine : première rencontre entre Poutine et le secrétaire de l’ONU Guterres depuis 2022 [Le Parisien]

Tourisme

L’article Immigration : le gouvernement Meloni contourne la décision de la justice italienne pour sauver son accord avec l’Albanie est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

21.10.2024 à 17:55

Election présidentielle américaine : qu’indiquent les sondages ?

Hugo Palacin

Qui de l’actuelle vice-présidente, Kamala Harris, ou de l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, Donald Trump, sortira vainqueur de l’élection américaine du 5 novembre prochain ? A quelques semaines d’un scrutin décisif pour l’avenir des Etats-Unis et aux conséquences majeures pour l’Union européenne, Toute l’Europe fait le point sur les dernières études d’opinion réalisés par les instituts […]

L’article Election présidentielle américaine : qu’indiquent les sondages ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (1548 mots)

Qui de l’actuelle vice-présidente, Kamala Harris, ou de l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, Donald Trump, sortira vainqueur de l’élection américaine du 5 novembre prochain ? A quelques semaines d’un scrutin décisif pour l’avenir des Etats-Unis et aux conséquences majeures pour l’Union européenne, Toute l’Europe fait le point sur les dernières études d’opinion réalisés par les instituts de sondage outre-Atlantique.

Donald Trump et Kamala Harris au coude-à-coude

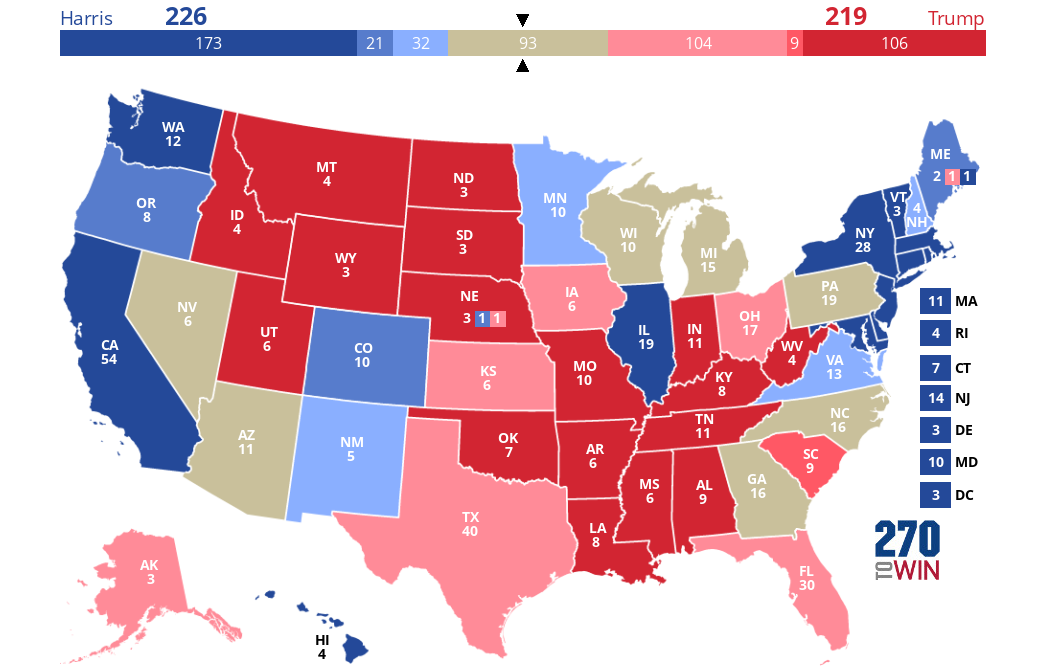

Si vous ne parvenez pas à bien visualiser l’intégralité de l’infographie, vous pouvez l’ouvrir ici, dans un nouvel onglet.

L’élection américaine du 5 novembre 2024 s’annonce être l’une des plus serrées de l’histoire du pays. A quelques semaines du scrutin, il est difficile de déterminer lequel des deux principaux candidats sortira vainqueur de cette élection.

Au 21 octobre, le site spécialisé FiveThirtyEight, qui agrège les différents sondages réalisés outre-Atlantique, donne une légère avance à la vice-présidente actuelle, Kamala Harris. La candidate du Parti démocrate recueillerait 48,2 % des voix, contre 46,4 % pour son rival, l’ancien président républicain, Donald Trump. La plupart des instituts de sondage placent Kamala Harris en tête, mais bien souvent d’une courte avance.

Contrairement à une idée reçue, Kamala Harris et Donald Trump ne sont pas les deux seuls candidats concourant lors de cette élection. Certains sondages testent ainsi les intentions de vote en faveur des trois autres personnalités en lice : l’écologiste Jill Stein, le libertarien Chase Oliver et l’indépendant Cornel West. Ces deniers ne dépassent que rarement la barre des 1 ou 2 % d’intentions de vote. Ils n’ont aucune chance d’être élu Président, compte tenu du mode de scrutin américain (lire plus bas).

Pour réaliser cet article, nous utilisons les données du site FiveThirtyEight (538, en référence au nombre de grands électeurs composant le collège électoral américain). Fondé en 2008, ce média en ligne compile les différents sondages d’opinion réalisés aux Etats-Unis dans le cadre des élections présidentielles successives. Actuellement affilié à la chaîne de télévision américaine ABC, il agrège les derniers sondages et propose de nombreux articles d’analyse sur les enjeux dans les différents Etats.

Incertitude en raison du mode de scrutin

Il est utile de rappeler que, comme pour tout scrutin, les sondages sont à prendre avec des pincettes. Encore plus lorsqu’il s’agit d’une élection présidentielle américaine. Le candidat qui obtiendra le plus grand nombre de suffrages en novembre ne sera pas automatiquement élu Président des Etats-Unis, en raison d’un mode de scrutin très particulier. En 2016, par exemple, la démocrate Hillary Clinton avait remporté le vote populaire par près de 3 millions de voix, mais le républicain Donald Trump avait finalement été élu président grâce à sa victoire dans le collège électoral.

En réalité, les citoyens américains ne votent pas directement pour leur Président, comme c’est le cas par exemple en France. Ils votent pour des délégués qui s’engagent à voter pour leur candidat présidentiel au Collège électoral de leur Etat. Le candidat qui obtient une majorité des suffrages des délégués remporte tous les grands électeurs de l’Etat. Finalement, pour remporter la présidentielle, un candidat doit obtenir la majorité absolue des voix du collège électoral, soit au moins 270 grands électeurs sur un total de 538.

Certains Etats, qualifiés de “swing states” (ou Etats pivots), peuvent ainsi faire pencher la balance en faveur d’un candidat ou l’autre. Les sondages réalisés dans ces derniers sont particulièrement serrés et rien ne permet à l’heure actuelle de savoir s’ils basculeront côté républicain ou démocrate. Pour l’élection présidentielle de 2024, sept Etats américains sont ainsi considérés comme décisifs pour déterminer l’issue finale du vote : l’Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Le site spécialisé 270towin (en référence au nombre de grands électeurs nécessaires pour remporter l’élection) propose une carte électorale interactive en ligne et permet de se lancer dans des pronostics pour atteindre la barre des 270 grands électeurs.

Plus un Etat est foncé sur la carte, plus il est certain qu’il penchera en faveur d’un candidat ou de l’autre. Les Etats en beige sont les Etats dits “pivots”, ou “swing states”, où les sondages ne permettent pas, pour le moment, de déterminer un vainqueur.

L’article Election présidentielle américaine : qu’indiquent les sondages ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

21.10.2024 à 17:43

Barcelone, la “safe place” des femmes entrepreneuses

Juliette Verdes

“Solitude”. C’est le mot employé par de nombreuses femmes lorsqu’on leur a demandé de décrire le lancement de leur entreprise. Dolores Arroyo, fondatrice de la société de décoration d’intérieur BCN Feng Shui, travaillait dans l’industrie du gaz avant de tomber enceinte. Son employeur n’a pris aucune mesure pour s’adapter à cette situation, la faisant travailler […]

L’article Barcelone, la “safe place” des femmes entrepreneuses est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (3156 mots)

“Solitude”. C’est le mot employé par de nombreuses femmes lorsqu’on leur a demandé de décrire le lancement de leur entreprise. Dolores Arroyo, fondatrice de la société de décoration d’intérieur BCN Feng Shui, travaillait dans l’industrie du gaz avant de tomber enceinte. Son employeur n’a pris aucune mesure pour s’adapter à cette situation, la faisant travailler deux fois plus, le week-end et même la nuit. “Je faisais mon maximum et il n’y avait aucune perspective d’évolution”, confie-t-elle lors d’un entretien. Sans même être prévenue, elle a été licenciée. Elle s’est donc retrouvée confrontée au chômage et à la maternité au même moment.

Cet article est publié dans le cadre du projet journalistique The Newsroom 27, financé par la Commission européenne et géré par Slate.fr. Il vise à créer une salle de rédaction éphémère transeuropéenne composée de 27 jeunes journalistes issus de toute l’Union européenne, et à dresser un panorama de la politique de cohésion de l’UE. Toute l’Europe s’associe à cette initiative et propose ainsi une sélection de récits d’Européens, à découvrir sur une page spéciale enrichie chaque semaine de deux nouveaux articles, le lundi et le mercredi.

Mais Dolores Arroyo ne s’est pas laissé abattre. Avec une collègue, elle travaillait depuis un moment sur un projet autour de la décoration d’intérieur. Elle a su rebondir et s’est servie de son diplôme en marketing pour mener à bien cette idée et faire en sorte qu’elle soit rentable. Il leur a fallu trois ans pour développer la marque et commencer à proposer des projets gratuits pour se faire connaître. Au bout d’un certain temps, sa collègue, qui ne partageait plus la même vision des choses, s’est retirée. C’est donc seule que Dolores Arroyo a réussi à percer.

Marta León, ingénieure chimiste qui a créé sa propre marque de nutrition et de santé hormonale féminine, connaît également bien ce sentiment de solitude. “En fin de compte, c’est moi qui ai le dernier mot, c’est donc à moi que revient la responsabilité de chaque décision. Et ce poids, il faut le porter seule”, déclare-t-elle. Ce n’est pas par nécessité, mais bien par ambition personnelle qu’elle a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat. Alors qu’elle occupait un poste très monotone dans une université de Madrid, elle a commencé à se renseigner sur la santé hormonale. Le plus difficile a été de quitter son travail, de déménager à Barcelone et de tout recommencer à zéro en créant sa marque.

Quand le soutien des proches ne suffit pas

Maria Barranco, quant à elle, a l’entrepreneuriat dans la peau. Idéaliste, elle a eu l’ambition, les compétences et le courage de diriger des petites entreprises dès son plus jeune âge. Son premier projet, en 1997, visait à développer des stratégies pour améliorer la formation technique des femmes dans l’industrie métallurgique. Chez Seat, par exemple, les femmes cousaient des sièges, mais les secteurs métallurgiques étaient réservés aux hommes. Il en était de même dans d’autres usines du même secteur. “L’une des premières choses que j’ai faites avec les travailleurs de Braun a été de convaincre une femme de soulever une brouette”, se souvient-elle en riant.

À la suite de cette expérience, elle a continué à former et à travailler en tant que directrice dans une entreprise qui a fait faillite en 2012. Après la crise financière, elle s’est retrouvée au chômage, comme beaucoup d’autres employés. Observatrice, elle a su identifier précisément ce qui avait mené l’entreprise à cette situation et a lancé sa propre boîte de formation de femmes au chômage pour leur permettre de réintégrer le marché du travail. Aujourd’hui, après de nombreuses créations d’entreprises, elle est présidente de l’Asodame (Association des femmes entrepreneuses).

Dolores, Marta et Maria sont des femmes d’affaires, mais aussi des mères, des sœurs, des épouses et des filles. De l’extérieur, elles ont l’air entourées, mais parfois, le fait de partager le fardeau de la gestion de sa propre entreprise avec ses proches ne suffit pas. Si seulement il existait un espace qui permette aux entreprises dirigées par les femmes de converger et de créer des synergies entre elles… En réalité, et heureusement, cet espace existe déjà.

Le rôle-clé de l’Union européenne

“Nous voulons devenir la première ville européenne en matière d’entrepreneuriat des femmes”, déclare Maria José Blanco Gutiérrez, coordinatrice du groupe local de Barcelone pour le projet de réseau de planification d’action Urbact “Gendered Landscapes”.

Lorsque les acteurs du programme Urbact ont posé leurs valises dans ce coin de la côte méditerranéenne, ils cherchaient à faire en sorte que les femmes se sentent davantage en sécurité dans la ville. Les membres du programme de coopération territoriale européenne ont parcouru le continent pour concevoir des plans d’action intégrés avec les acteurs locaux afin de relever leurs propres défis en matière d’égalité entre les sexes.

Ils sont tombés sur Barcelona Activa, l’agence de développement local de la municipalité, qui est ensuite devenue leur partenaire dans le cadre du projet. L’entrepreneuriat féminin a toujours figuré au centre de l’action de l’agence depuis sa création en 1986. En 2015, un autre projet financé par l’UE, intitulé “Emma”, a choisi l’école pour femmes entrepreneuses de Barcelona Activa pour tester de nouvelles initiatives. Quatre ans plus tard, l’école est devenue Lidera, un service de coaching, de mentorat et de mise en réseau pour les directives professionnelles ou les femmes entrepreneuses.

Grâce à cet état d’esprit et au financement de l’Union européenne, “Gendered Landscapes” a créé le fils (ou plutôt la fille) de Lidera : Espai Lidera. Il s’agit d’un espace de coworking qui offre des possibilités de réunion et de mise en réseau, destiné exclusivement aux entités qui promeuvent la carrière professionnelle des femmes. Cet espace comprend deux salles : la principale, réservée au coworking, et une salle secondaire, destinée à la formation.

Cet espace compte actuellement sur la participation de douze entités différentes. Ces dernières peuvent utiliser l’espace de manière flexible, avec un minimum de quinze heures par semaine pour le coworking et de cinq heures par semaine pour la formation.

Un partenariat donnant-donnant

Les entités peuvent occuper ces espaces gratuitement, mais en échange, elles doivent organiser deux activités annuelles qui leur permettent de travailler ensemble et de lancer des projets qui peuvent être utiles dans le cadre professionnel. La dernière s’est tenue le 22 avril, la veille de la Saint-Georges et de la Journée nationale du livre. Asodame, en collaboration avec trois autres entités d’Espai Lidera, a organisé une célébration dans l’un des espaces les plus attrayants de Barcelona Activa : le Cibernarium. Treize autrices ont été invitées à partager leur expérience du métier et leur recul sur des problématiques spécifiques.

Cependant, comme le souhaite Cristina Pacheco, l’actuelle cheffe de projet pour les projets d’entrepreneuriat collectif, il faudrait accorder une “subvention à ces entités pour leurs activités professionnelles au service et à la promotion du projet, afin de récompenser leurs efforts”. Même si elle admet que leur espace et leur personnel sont limités, leur effet sur la communauté professionnelle est indéniable.

En fin de compte, l’espace de coworking, plus adapté à une utilisation quotidienne, et les activités annuelles exclusives permettent aux partenaires de converger et de faire pression. En rassemblant ces entités féministes issues de différentes branches professionnelles, le groupe bénéficie d’une intersectionnalité qui leur permet de revendiquer leurs besoins communs en tant qu’agents de la politique professionnelle de la municipalité, puisqu’elles partagent le même objectif : l’égalité entre les sexes.

Inciter les femmes à entreprendre

Le fait d’entreprendre est un défi en soi. Créer sa propre entreprise peut sembler illusoire et décourageant. “Il faut créer quelque chose de suffisamment avancé pour que ce soit nouveau, mais pas trop pour éviter que personne ne vous suive”, explique Maria Barranco, du haut de ses longues années d’expérience. Elle ajoute qu’il est frustrant de constater que les grandes entreprises absorbent souvent les nouvelles et que le succès n’est jamais garanti.

Même si entreprendre est loin d’être facile, il s’agit d’un acte de la plus haute nécessité. Pourquoi ? C’est simple : les entrepreneurs génèrent un flux d’idées novatrices. Ils donnent au marché un vent de fraîcheur que les multinationales ne peuvent pas offrir en raison de leur dynamique bridée par les procédures, qui ne fait que limiter leur comportement et leur marge d’innovation.

Pour survivre dans ce monde extrêmement compétitif de l’entrepreneuriat, l’essentiel est de garder confiance en soi et en ce que l’on vend. La recherche de financement nécessite des présentations convaincantes et une détermination sans faille. Et, comme l’explique Maria Barranco, “historiquement, les femmes ont été inconsciemment incitées à douter d’elles-mêmes, à ne pas se considérer comme capables, à penser qu’elles doivent faire plus pour réussir”. Ce syndrome de l’imposteur décrit par la présidente de l’Asodame est l’une des raisons pour lesquelles des projets de ce type doivent être mis en œuvre.

Tendance encourageante

En Catalogne, d’après l’Institut de statistiques, 57,77 % des étudiants diplômés étaient des femmes au cours de l’année scolaire 2021-2022. Les chiffres sont très similaires pour les étudiants qui s’inscrivent à l’université, avec 55,74 % de femmes. Le pourcentage de femmes d’affaires titulaires d’un master ou d’un doctorat est légèrement supérieur à celui des hommes d’affaires. Pourtant, malgré cette majorité dans le domaine de l’enseignement, les hommes ont toujours occupé les postes de direction les plus élevés. Du moins, jusqu’à présent.

D’après le dernier rapport du GEM (Global Entrepreneurship Monitor) pour la période 2022-2023, le taux d’entrepreneuriat entre les hommes et les femmes s’est stabilisé en Espagne, grâce à la participation croissante des femmes. En 2021, les statistiques étaient équilibrées entre les deux sexes, et en 2022, le pourcentage a confirmé le phénomène, faisant passer le pourcentage d’entrepreneurs à 6 % de la population.

Les femmes d’affaires désirent créer des entreprises qui peuvent avoir un impact direct sur le monde, plutôt que de simplement accumuler des richesses.

Par ailleurs, les entreprises, notamment celles dirigées par des femmes, s’imposent de plus en plus sur le marché mondial. Contrairement aux années précédentes, elles ne se montrent plus réticentes à mener des projets orientés vers les marchés extérieurs. Cela représente une augmentation de l’orientation économique internationale des entreprises dirigées par des femmes.

Le rapport souligne également des différences entre les types d’entreprises dirigées par les hommes et les femmes. Les femmes ont tendance à prendre des initiatives qui présentent un impact social et environnemental direct, en proposant des services qui touchent directement le consommateur final. À l’inverse, les hommes d’affaires se concentrent principalement sur les industries technologiques. En ce sens, le rapport montre que les femmes d’affaires désirent créer des entreprises qui peuvent avoir un impact direct sur le monde, plutôt que de simplement accumuler des richesses, ce qui est souvent l’objectif principal des hommes d’affaires.

Il serait audacieux d’extrapoler ces résultats et de les relier au projet “Gendered Landscapes” de l’Urbact, car rien ne prouve qu’un projet régional mené au sein d’une seule municipalité puisse affecter les statistiques nationales. Toutefois, il est évident que, avec l’augmentation spontanée de la participation des femmes aux questions entrepreneuriales, des services de soutien tels que Lidera et Espai Lidera permettent d’assurer un équilibre.

L’entrepreneuriat est comme la longue traversée d’un océan de défis, chaque vague mettant à l’épreuve la détermination de l’intrépide marin. Dès la création de son entreprise, l’entrepreneur est en proie à l’incertitude, aux fluctuations du marché et à une concurrence acharnée. Le manque de ressources le pousse souvent à porter plusieurs casquettes et à jongler entre une foule de responsabilités, le tout avec adresse. Grâce à la collaboration de Barcelona Activa, Barcelone est désormais l’une des villes les plus sûres pour les cadres féminins et les femmes entrepreneuses.

Cet article a été réalisé dans le cadre du projet The Newsroom 27, qui a reçu le soutien financier de l’Union européenne. L’article reflète le point de vue de son auteur et la Commission européenne ne peut être tenue responsable de son contenu ou usage.

L’article Barcelone, la “safe place” des femmes entrepreneuses est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

21.10.2024 à 12:55

Le CESE se mobilise pour la défense du journalisme face aux défis de l’ère numérique

Alexandra Lesur

Après la santé, la justice sociale et la démocratie (2021), les répercussions de la guerre en Ukraine (2022) ou encore la participation aux élections européennes (2023), l’édition 2024 du séminaire Connecting EU a choisi de mettre l’accent sur la défense du journalisme face aux menaces contemporaines. Organisé par le Comité économique et social européen (CESE) […]

L’article Le CESE se mobilise pour la défense du journalisme face aux défis de l’ère numérique est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (2180 mots)

Après la santé, la justice sociale et la démocratie (2021), les répercussions de la guerre en Ukraine (2022) ou encore la participation aux élections européennes (2023), l’édition 2024 du séminaire Connecting EU a choisi de mettre l’accent sur la défense du journalisme face aux menaces contemporaines.

Organisé par le Comité économique et social européen (CESE) à Bruxelles, l’événement des 17 et 18 octobre s’est concentré sur les défis rencontrés par le métier : pressions politiques, atteintes à l’intégrité physique ou encore montée en puissance des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle générative.

“Qu’est-ce que la vérité ?”, s’est interrogé le président du CESE Oliver Röpke dans son discours d’ouverture. “Cette question millénaire a refait surface dans le contexte de l’IA, des fausses nouvelles, des théories du complot et des gouvernements autoritaires”.

“Il n’est pas exagéré de dire que le journalisme est à la croisée des chemins, confronté à des défis sans précédent”, a poursuivi Aurel Laurenţiu Plosceanu, vice-président du CESE en charge de la communication. “Il y a vingt ans, qui aurait pu prédire que la plupart d’entre nous ne lirait plus le journal du matin avec un café, mais consulterait plutôt l’actualité sur son téléphone, à travers les réseaux sociaux et désormais via l’IA ?”

Une profession en péril ?

Ainsi, les journalistes sont-ils de plus en plus exposés à des intimidations, à du harcèlement voire à des atteintes physiques, certains risquant même leur vie. Ricardo Gutiérrez, secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes, a alerté lors d’une table ronde sur les poursuites judiciaires abusives (SLAPPs) et les violences directes : “14 journalistes ont été tués dans l’UE depuis 2015”, a-t-il rappelé, parmi lesquels le Néerlandais Peter de Vries, la Maltaise Daphne Caruana Galizia ou encore le Slovaque Ian Kuciak.

La profession de journaliste est ainsi “devenue plus dangereuse que jamais”, a abondé Jerzy Pomianowski, directeur exécutif du Fonds européen pour la démocratie. Plusieurs journalistes étaient invitées à en témoigner : dans un message vidéo, le journaliste biélorusse Andrey Gnyot a relaté les motifs politiques de sa résidence surveillée à Belgrade et sa crainte d’extradition vers son pays d’origine. “Si des personnes s’abonnent à ma chaîne en Biélorussie, elles peuvent finir en prison”, a quant à elle expliqué Hanna Liubakova, condamnée par contumace à 10 ans de prison.

Directeur du Jan Kuciak Investigative Centre en Slovaquie, Lukaš Diko a souligné que la désinformation, en particulier d’origine russe, est particulièrement présente dans son pays et alimente la méfiance des citoyens envers les médias. “La société devient de plus en plus hostile aux journalistes”, a-t-il noté, quelques années après le meurtre du journaliste d’investigation Jan Kuciak. Une tendance aggravée par les discours et agissements du gouvernement populiste de Robert Fico.

“C’est une véritable guerre culturelle qui est menée”, estime de son côté Jean-Paul Marthoz, en référence aux nombreuses attaques contre le journalisme de service public dans la plupart des pays européens. Chroniqueur pour le média belge Le Soir, celui-ci évoque également le climat d’intimidation qui pèse sur la presse en raison des “procédures bâillons” lancées par des entreprises ou des gouvernements. Des poursuites judiciaires à répétition qui créent un climat de peur et alimentent l’autocensure : “60 % des journalistes ont peur d’être poursuivis sans aucun fondement”, souligne-t-il.

Le financement et les conditions de travail au cœur des préoccupations

Outre les menaces directes, les journalistes font désormais face à d’importants défis économiques, menaçant notamment leur indépendance. Ils “sont soumis à d’énormes pressions parce que leur subsistance dépend de ce qu’ils vont écrire”, a rappelé Seamus Boland, président du groupe de la société civile organisée du CESE. Or leur travail “doit être considéré comme un service public”, soutient Ricardo Gutiérrez, secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes.

A l’ère de la multiplication des contenus sur les réseaux sociaux, “qui paiera pour une information fiable ?”, s’est interrogée Milena Angelova, du groupe des employeurs du CESE. Pour elle, des fonds sont nécessaires pour que les organes médiatiques puissent survivre et être autonomes. Tandis que son homologue du groupe des travailleurs, Lucie Studnična, insiste sur la nécessité de garantir un travail digne, gage de qualité des productions. Membre de l’Institut Reuters, Gretel Kahn explique quant à elle que de nombreux jeunes évitent les médias traditionnels en raison de conditions trop difficiles, optant alors pour des carrières d’influenceurs ou de créateurs de contenu.

Enfin, Jerzy Pomianowski note que “l’argent versé par la Chine aux médias est bien plus conséquent que celui investi par l’UE”, soulignant le manque de soutien financier en Europe pour garantir l’indépendance des médias.

L’IA générative, menace ou opportunité pour le journalisme ?

Abordée à de nombreuses reprises lors du séminaire, l’intelligence artificielle (IA) générative figure parmi les grandes préoccupations des médias contemporains. Pour Alexandra Borchardt, de l’Institut Reuters, cette technologie peut à la fois offrir des opportunités et poser des risques majeurs. Capable de générer automatiquement des contenus, elle menace de réduire à la fois la qualité éditoriale des contenus et de diminuer la visibilité des journalistes.

Pour autant, Mme. Borchardt pense que “le journalisme de demain se concentrera sur la recherche et l’analyse, tandis que la production sera assurée par des machines”. Ce qui peut poser un problème de confiance pour le public, déjà ébranlé par la propagation rapide de fausses informations. Pour la journaliste et chercheuse, l’IA générative risque également de précariser encore plus les journalistes, les éditeurs étant tentés de réduire leurs coûts en se tournant vers ces outils.

Quelles solutions aux défis contemporains ?

Face à ces nombreux enjeux, plusieurs participants ont esquissé quelques pistes pour l’avenir de la profession. Ainsi la journaliste indépendante Clotilde Goujard a-t-elle alerté sur la nécessité de faire évoluer les pratiques pour mieux répondre aux attentes des jeunes générations. Les médias traditionnels doivent “être plus créatifs dans la manière dont ils apportent l’information”, a-t-elle insisté, en référence à l’évolution des habitudes de consommation via les réseaux sociaux.

Plusieurs législations européennes pourraient également avoir des effets positifs sur le journalisme, selon elle. Le Digital services act (DSA) exige ainsi des plateformes qu’elles retirent rapidement les contenus illégaux et doivent se soumettre aux décisions de la Commission en cas de risque avéré de désinformation ou de propagation de contenus haineux. Elles peuvent ainsi être poussées à modifier leurs algorithmes ou à recruter un plus grand nombre de modérateurs. Le règlement sur l’intelligence artificielle (AI ACt) impose quant à lui une transparence sur les contenus générés par cette technologie. Enfin, avec le Media Freedom Act, les médias sociaux doivent informer les éditeurs 24 heures avant de retirer un contenu, leur offrant ainsi une possibilité de contestation.

Pour Seamus Boland, “la société civile a aussi un rôle à jouer dans l’éducation aux médias”. Il appelle à des investissements significatifs dans cette éducation, afin de permettre à chacun de développer un regard critique sur les sources d’information. “Le journalisme n’est pas sur le déclin, il évolue”, juge enfin Gretel Kahn. Et bien que l’intelligence artificielle présente des menaces, elle offre aussi aux journalistes l’opportunité d’approfondir leurs analyses et d’exploiter des données jusque-là inaccessibles.” Le défi réside alors dans l’adaptation des pratiques sans compromettre les principes d’indépendance et de rigueur.

Faire passer son message à l’ère d’Instagram, de TikTok et de l’IA

Si la journée du jeudi 17 octobre s’est essentiellement consacrée aux tables rondes, des ateliers pratiques ont été proposés le lendemain pour aider les professionnels de la communication à mieux exploiter les nouveaux canaux numériques. Instagram, TikTok ou encore Twitch ont été particulièrement cités parmi les réseaux à même de susciter l’intérêt des jeunes publics. Des initiatives qui visent à renforcer l’efficacité de la communication et à garantir que les messages touchent leurs cibles dans un monde en pleine transformation.

L’article Le CESE se mobilise pour la défense du journalisme face aux défis de l’ère numérique est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

21.10.2024 à 12:14

Référendum sur l’adhésion de la Moldavie à l’UE : le “oui” l’emporterait de justesse

Hugo Palacin

“Cela se joue dans un mouchoir de poche”, observe Le Monde. “Les pro-européens moldaves viennent de vivre leur nuit la plus longue”, ajoute Courrier international. Appelés aux urnes ce dimanche 20 octobre, les citoyens moldaves devaient doublement voter : d’une part pour élire leur président, d’autre part lors d’un référendum sur l’adhésion de leur pays […]

L’article Référendum sur l’adhésion de la Moldavie à l’UE : le “oui” l’emporterait de justesse est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (1983 mots)

“Cela se joue dans un mouchoir de poche”, observe Le Monde. “Les pro-européens moldaves viennent de vivre leur nuit la plus longue”, ajoute Courrier international. Appelés aux urnes ce dimanche 20 octobre, les citoyens moldaves devaient doublement voter : d’une part pour élire leur président, d’autre part lors d’un référendum sur l’adhésion de leur pays à l’Union européenne.

Après une nuit pleine d’incertitudes, “le dépouillement se poursuit” ce lundi matin, indique France info. Des résultats partiels concernant 99,3 % des bureaux de vote (2 205 sur 2 219) placent le “oui” en tête, avec seulement 50,38 % des votes, selon les dernières informations transmises par Pro TV Chișinău, vers 11h45 ce lundi, heure française.

Moscou accusée d’ingérences dans ce référendum

“Concrètement, les Moldaves devaient décider s’ils souhaitaient ou non inscrire l’objectif européen dans la constitution du pays, protégeant ainsi le processus d’adhésion – entamé en 2022 – des aléas du pouvoir politique”, contextualise Courrier international. “Le ‘non’ a gardé une nette avance pendant plusieurs heures mais le décompte des bulletins de la diaspora [aurait] permis de renverser in extremis la tendance”, avance Le Soir.

“Pays essentiellement agricole d’environ 2,5 millions d’habitants, la Moldavie cherche à rompre ses liens avec Moscou et à se rapprocher de l’UE depuis l’invasion de l’Ukraine voisine par la Russie en 2022″, explique la Deutsche Welle. Ainsi, officiellement candidate à l’entrée dans l’UE depuis juin 2022, “l’ancienne république soviétique a entamé des négociations d’adhésion” avec Bruxelles le 25 juin 2024, en même temps que l’Ukraine, poursuit le média allemand.

Un rapprochement qui ne semble pas du goût de Moscou, qui aurait tenté d’interférer dans ce référendum. Hier soir, la présidente sortante pro-européenne Maia Sandu a tenu “une conférence de presse d’urgence” au cours de laquelle elle a affirmé que “des groupes criminels, travaillant de concert avec des forces étrangères” avaient déployé “des dizaines de millions d’euros, des mensonges et de la propagande” pour tenter de maintenir la Moldavie “piégée dans l’incertitude et l’instabilité”, rapporte Politico.

Le Huffington Post rappelle qu’ ”entre opérations de corruption et de désinformation, la police [moldave] a mené ces derniers mois 350 perquisitions et procédé à des centaines d’interpellations de suspects accusés de vouloir perturber le processus électoral pour le compte de Moscou”.

“Un système massif d’achat de votes a été révélé, visant jusqu’à un quart des électeurs attendus aux urnes dans le pays de 2,6 millions d’habitants”, ajoute le média en ligne, précisant qu’une “centaine de millions de dollars” aurait été dépensée par la Russie “pour influer sur le scrutin”. “Des accusations d’ingérence russe ‘catégoriquement’ rejetées par le Kremlin”, précise Le Soir.

La présidente pro-européenne sortante en difficulté

En parallèle de ce référendum, “la présidente pro-européenne sortante Maia Sandu est arrivée en tête du premier tour” de l’élection présidentielle, indique L’Echo. “Cette économiste de 52 ans a recueilli 38 % des suffrages, devançant l’ancien procureur soutenu par les socialistes prorusses Alexandre Stoianoglo, crédité de 28 %”, abonde le quotidien belge. Un scrutin non moins important que le référendum, puisqu’il s’agit, là aussi, d’un affrontement entre les camps pro-européen et pro-russe.

“Maia Sandu, qui a tourné le dos à Moscou après l’invasion de l’Ukraine voisine et porté à Bruxelles la candidature de son pays, avait convoqué ce référendum pour valider sa stratégie”, explique Le Soir. Sous sa présidence, la Moldavie “a accéléré ses efforts pour échapper à l’orbite de Moscou, en particulier lorsque la Russie a lancé sa guerre contre l’Ukraine voisine”, complète The Guardian.

Même si le “oui” venait à l’emporter de justesse, ce résultat, sans remettre en cause les négociations avec les Vingt-Sept, affaiblirait “en quelque sorte l’image pro-européenne de la population et le leadership de Maia Sandu”, analyse le politologue français Florent Parmentier, spécialiste de la région, cité par RTS. Le second tour de l’élection présidentielle se tiendra le dimanche 3 novembre.

Les autres sujets du jour

Élargissement

- En Géorgie, des dizaines de milliers de manifestants pro-européens à Tbilissi avant les législatives [Le Monde]

Guerre en Ukraine

- Biden, Macron, Scholz et Starmer partagés sur l’idée d’inviter l’Ukraine à rejoindre l’OTAN [Le Monde]

Justice

Parlement européen

- Face à Ursula von der Leyen, le Parlement européen montre les dents [Courrier international]

L’article Référendum sur l’adhésion de la Moldavie à l’UE : le “oui” l’emporterait de justesse est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

18.10.2024 à 11:37

Conseil européen : le durcissement de la politique migratoire de l’UE fait réagir la presse européenne

Hugo Palacin

Sur la question migratoire, “l’Union européenne met la barre à droite toute pour contenter populistes et opinions publiques”, titre Libération. Réunis en Conseil européen à Bruxelles jeudi 17 octobre pour plancher sur le sujet, “les Vingt-Sept ont réclamé ‘en urgence’ une loi pour accélérer et améliorer l’effectivité des retours des migrants irréguliers vers leur pays […]

L’article Conseil européen : le durcissement de la politique migratoire de l’UE fait réagir la presse européenne est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (2588 mots)

Sur la question migratoire, “l’Union européenne met la barre à droite toute pour contenter populistes et opinions publiques”, titre Libération. Réunis en Conseil européen à Bruxelles jeudi 17 octobre pour plancher sur le sujet, “les Vingt-Sept ont réclamé ‘en urgence’ une loi pour accélérer et améliorer l’effectivité des retours des migrants irréguliers vers leur pays d’origine”, expliquent Les Echos.

Pour Die Tageszeitung, “les derniers tabous sur la politique communautaire d’asile et d’immigration volent en éclats”. A l’instar d’un certain nombre de médias européens, le quotidien allemand de gauche juge que “les dirigeants européens embrassent désormais des idées et des revendications jusque-là réservées à l’extrême droite et aux eurosceptiques”.

Durcissement de la politique migratoire européenne

C’est un constat que la quasi-totalité de la presse européenne partage. “Alors que la droite et l’extrême droite progressent partout en Europe […], de plus en plus d’Etats membres exigent un durcissement de la politique communautaire” en matière d’immigration, et ce “malgré la baisse de 42 % des entrées irrégulières au sein de l’UE depuis le début de l’année” par rapport à 2023 [Le Monde]. “Même l’Allemagne, longtemps terre d’accueil, a rétabli ses contrôles aux frontières et durci ses conditions d’entrée”, fait remarquer le quotidien du soir.

“Les Vingt-Sept étaient pourtant parvenus à un accord le 14 mai dernier, après cinq ans d’âpres négociations sur le Pacte asile et migration”, rappelle L’Express. “Celui-ci prévoit un mécanisme de solidarité entre pays européens, pour que la charge migratoire repose plus équitablement sur les pays membres, ainsi qu’une nouvelle procédure de filtrage aux frontières de l’Union, pour que les demandeurs d’asile qui ont peu de chances de voir leur demande aboutir soient déboutés plus rapidement”, complète l’hebdomadaire.

“L’Europe est clairement à un tournant”

“Mais, déjà, de nouvelles propositions de durcissement fusent”, s’inquiète Le Temps. “L’idée de ‘parquer’ des migrants déboutés dans des Etats tiers, hors des frontières de l’UE, en attendant leur expulsion définitive, est dans l’air. On parle de ‘hubs de retour’. Autre idée : construire des centres de rétention pour migrants criminels. Toujours en dehors de l’UE, bien sûr”, liste le quotidien suisse, qui alerte : “l’Europe est clairement à un tournant.”

Dans Libération, le correspondant à Bruxelles Jean Quatremer juge que “l’heure est donc clairement à l”orbánisation’ de la politique migratoire européenne”, faisant référence au Premier ministre hongrois, l’ultraconservateur Viktor Orbán.

Ce dernier “avait été cloué au pilori en 2015 pour s’être opposé violemment au passage sur son sol des réfugiés et migrants du Moyen-Orient et d’Afrique que la Turquie avait laissé partir pour faire pression sur l’Union”, rappelle le journal français. Mais depuis, les opinions publiques européennes ont changé.

“Le concours Lépine des solutions innovantes”

A l’issue de la première journée de ce sommet bruxellois, les dirigeants des Vingt-Sept ont déclaré dans un communiqué commun que “le Conseil européen appel[ait] à une action résolue à tous les niveaux pour faciliter, accroître et accélérer les retours depuis l’Union européenne, en utilisant l’ensemble des politiques, instruments et outils dont l’UE dispose à cet effet, y compris la diplomatie, le développement, le commerce et les visas” [L’Indépendant].

Les Etats membres réclament notamment “de nouveaux accords de partenariat sur le modèle de ce qui se fait avec la Tunisie, l’Egypte ou encore la Mauritanie : contre une aide au développement, ceux-ci s’engagent à mieux contrôler les départs”, explique Le Monde. La cheffe de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen, a déjà annoncé qu’elle discuterait avec le Sénégal et le Mali de ce sujet.

“Le concours Lépine des ‘solutions innovantes’ ne fait que commencer, mais il est d’ores et déjà certain que les droits fondamentaux des migrants ne sont plus la priorité des Européens” commente Libération. “Au point que l’on peut se demander ce qu’il restera du droit d’asile d’ici à quelques années.”

La Pologne soutenue par le reste de l’UE

D’autre part, les Vingt-Sept ont également indiqué dans leur communiqué que “la Russie et la Biélorussie, ou tout autre pays, ne [pouvaient] pas être autorisées à abuser de nos valeurs, y compris du droit d’asile, et à saper nos démocraties”. Une déclaration qui sonne comme une victoire pour le Premier ministre polonais Donald Tusk.

La semaine dernière, il avait annoncé suspendre “temporairement le droit d’asile pour les migrants arrivant dans son pays via sa frontière avec la Biélorussie”, jugeant cet afflux “orchestré par la Russie dans le cadre de tactiques de ‘guerre hybride’ destinées à déstabiliser la Pologne”, rapporte Politico.

“Varsovie a obtenu des phrases fortes, comme […] ‘des situations exceptionnelles appellent des mesures adéquates’, ce qui est lu comme un feu vert à la suspension partielle du droit d’asile que la Pologne veut appliquer”, ajoutent Les Echos.

Les autres sujets du jour

Economie

Elargissement

Environnement

- Avion : la Commission européenne voudrait interdire les vols quand une alternative en train existe [Reporterre]

Guerre en Ukraine

Numérique

- Les sites pornographiques européens accessibles aux mineurs restent en ligne, les autres interdits [Sud Ouest]

Relations extérieures

- L’Union européenne met en scène son rapprochement avec les pays du Golfe [L’Opinion]

- Sanctions, embargo, appel à cessez-le-feu… comment l’UE peut agir contre Benyamin Netanyahou [L’Humanité]

L’article Conseil européen : le durcissement de la politique migratoire de l’UE fait réagir la presse européenne est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

17.10.2024 à 15:37

[Podcast] Partir en Erasmus, une expérience européenne à portée de main

Alexandra Lesur

Cette semaine, nous célébrons la 8e édition des Erasmus Days, un temps fort organisé dans 43 pays participants dont la France, pendant lequel le célèbre programme de mobilité de l’Union européenne est mis en avant à travers des milliers d’événements. A qui s’adresse le programme Erasmus+ ? Erasmus+ est depuis 1987 l’un des programmes phares […]

L’article [Podcast] Partir en Erasmus, une expérience européenne à portée de main est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (1504 mots)

Cette semaine, nous célébrons la 8e édition des Erasmus Days, un temps fort organisé dans 43 pays participants dont la France, pendant lequel le célèbre programme de mobilité de l’Union européenne est mis en avant à travers des milliers d’événements.

A qui s’adresse le programme Erasmus+ ?

Erasmus+ est depuis 1987 l’un des programmes phares de l’Union européenne. Chaque année, des milliers d’étudiants européens partent découvrir un nouveau pays grâce à ce dispositif, tout en continuant de bénéficier de leur cursus académique d’origine. Mais Erasmus+ ne se limite pas aux étudiants ! Ce programme est ouvert à tous. Il s’adresse aussi aux lycéens, aux apprentis ou aux jeunes diplômés. Et il concerne également ceux qui enseignent, forment, sont à la recherche d’un emploi, ou qui souhaitent devenir bénévole.

Quel que soit l’âge ou la situation, on peut partir en Erasmus+. Il existe une seule obligation : ce séjour doit avoir un objectif d’apprentissage, de formation ou de partage d’expérience et de connaissance. On peut partir dans les 33 pays participants. Et dans certains cas, en fonction des partenariats de l’établissement, c’est même possible au-delà de l’Europe : 168 destinations sont ouvertes à la mobilité Erasmus+ !

Peut-on bénéficier d’un soutien financier lorsque l’on part en Erasmus ?

Erasmus+ offre l’opportunité de partir sans frais de scolarité dans l’université ou l’école partenaire mais une bourse est aussi attribuée et tout le monde peut en bénéficier. Son montant dépend de la destination et de la nature de la mobilité. La bourse peut aller de 225 à 1 460 euros par mois, selon le secteur d’éducation, la nature de la mobilité et la destination. A savoir, un forfait inclusion est aussi attribué aux apprenants en difficulté issus par exemple de zones rurales, des quartiers prioritaires de la ville, ou sujets à un handicap. À ces bourses, d’autres aides financières sont cumulables comme celles des Régions ou des départements.

Où peut-on s’informer sur ce programme de mobilité ?

Dans toute la France, les candidats au programme Erasmus+ peuvent s’informer auprès des Maisons de l’Europe, des points d’information jeunesse du réseau Eurodesk et du CIDJ, et sur le site de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation.

Plus particulièrement, les étudiants doivent s’adresser au service des relations internationales de leur établissement d’enseignement supérieur tandis que les apprentis doivent contacter le référent mobilité de leur organisme de formation. Les demandeurs d’emploi quant à eux doivent contacter l’agence France Travail, une mission locale ou une Maison Familiale Rurale.

Quels sont les bénéfices de ce programme de mobilité ?

L’un des principaux avantages d’Erasmus+, c’est bien sûr la mobilité : en partant étudier ou travailler dans un autre pays, on s’ouvre à de nouvelles cultures, on apprend une nouvelle langue, et on fait des rencontres qui changent souvent la vie. C’est une formidable opportunité d’épanouissement personnel et professionnel, avec des retombées concrètes pour son avenir.

Les employeurs, de plus en plus, valorisent cette expérience internationale. Le fait d’avoir étudié ou travaillé à l’étranger démontre une ouverture d’esprit, une flexibilité, ainsi qu’une capacité à s’intégrer dans un environnement nouveau. Par exemple 86 % des apprentis français estiment qu’Erasmus+ a amélioré leur employabilité, et les compétences linguistiques, professionnelles et sociales acquises sont des atouts précieux pour l’avenir.

L’Europe c’est vous !

Strasbourg, Bruxelles, Francfort. L’action de l’Europe paraît parfois lointaine ! Mais où est l’Europe dans nos quotidiens ? Quel est l’impact des politiques européennes sur nos vies ? Retrouvez-nous tous les jeudis sur la radio RCF et en replay sur notre site pour notre chronique “L’Europe, c’est vous”.

Pour en savoir plus, retrouvez également tous nos podcasts “L’Europe en 3 minutes”.

En partenariat avec

L’article [Podcast] Partir en Erasmus, une expérience européenne à portée de main est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

17.10.2024 à 13:03

Conseil européen : les Vingt-Sept cherchent une voie commune sur la question migratoire

Juliette Verdes

“En Europe, les tabous tombent un à un sur la question migratoire”, observe Le Monde. Initialement, le sommet des 17 et 18 octobre “devait être placé sous le signe de la compétitivité”, mais la politique migratoire s’impose désormais comme la priorité, soulignent Les Echos. “Non que l’UE soit confrontée à une vague d’arrivées comparable à 2015″, […]

L’article Conseil européen : les Vingt-Sept cherchent une voie commune sur la question migratoire est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (2583 mots)

“En Europe, les tabous tombent un à un sur la question migratoire”, observe Le Monde. Initialement, le sommet des 17 et 18 octobre “devait être placé sous le signe de la compétitivité”, mais la politique migratoire s’impose désormais comme la priorité, soulignent Les Echos.

“Non que l’UE soit confrontée à une vague d’arrivées comparable à 2015″, rappelle le quotidien économique. Selon les données publiées par l’agence Frontex mardi, le nombre de passages clandestins aux frontières de l’UE a baissé de 42 % sur les neuf premiers mois de 2024, par rapport à la même période en 2023.

Cependant, depuis le dernier Conseil européen de juin, certains Etats membres de l’UE ont durci leur position sur la question migratoire, note la Frankfurter Allgemeine Zeitung. “L’Allemagne a réintroduit des contrôles aux frontières avec les neuf pays voisins. En France, le gouvernement de Michel Barnier veut durcir le cap. Et le chef du gouvernement polonais Donald Tusk a même annoncé qu’il souhaitait suspendre temporairement le droit d’asile européen”, énumère la FAZ.

Selon Les Echos, la Pologne et la Finlande ont “été victimes d’instrumentalisation de migrants par la Russie et la Biélorussie” tandis que “l’Italie vient d’inaugurer un nouvel accord de transfert de migrants secourus en Méditerranée vers l’Albanie”. Le journal souligne un “raidissement” du contexte politique ces derniers mois avec les victoires électorales de l’extrême droite en France, en Allemagne et en Autriche.

Un Pacte européen sur la migration et l’asile “a pourtant été adopté en mai dernier […] après trois ans et demi de négociations” [La Libre]. Mais “la migration continue d’être une des premières préoccupations des dirigeants de nombreux pays”, souligne un diplomate européen dans le quotidien belge. Bien que les dirigeants européens ne devraient pas adopter de conclusions formelles lors de ce Conseil, ils “[entameront] une discussion sur la sécurisation des frontières extérieures et le traitement des arrivées irrégulières dans l’Union” [Les Echos].

Les Vingt-sept divisés sur le Pacte asile et migration

La pression s’intensifie pour accélérer la mise en œuvre du Pacte sur l’asile, prévue pour juin 2026 : l’Espagne, la France et les Pays-Bas y sont favorables. A l’inverse, “la Pologne souhaite mettre à profit l’année et demie qui reste avant l’entrée en vigueur du pacte pour combler ce qu’elle considère comme des ‘lacunes’ dans le pacte, et elle n’est pas la seule” constate El Periódico. De nombreux gouvernements européens remettent aujourd’hui en question un ensemble de lois qu’ils ont adoptées il y a quatre mois, “ce qui met une fois de plus en évidence les divisions entre les 27 Etats membres de l’UE”.

Samedi dernier, le Premier ministre polonais Donald Tusk a demandé à Bruxelles la possibilité de suspendre partiellement le droit d’asile pour les migrants qui entrent illégalement depuis la Biélorussie. “Une requête faisant écho à une loi finlandaise, adoptée en juillet, autorisant Helsinki à s’exonérer de l’application de ce droit en cas d’attaque hybride [de la part de la Russie]. Et les trois pays baltes sont prêts à adopter des législations similaires”, indique Le Monde. “Face à cette tentation de plus en plus forte des dirigeants de s’exonérer du droit européen et des obligations internationales en matière d’immigration, [la Commission européenne] tente de tenir bon”, ajoute le journal du soir.

La présidente Ursula von der Leyen “a expliqué dans une lettre envoyée lundi soir à tous les Etats membres comment elle envisageait la suite des événements” [FAZ]. Parmi les dix points énoncés figure un débat sur les “solutions innovantes”, telle que “la coopération avec les pays tiers”, fait savoir le quotidien allemand. “Il s’agit ici d’expulser les demandeurs d’asile déboutés vers des pays tiers disposés à coopérer - qu’il faudrait encore trouver”.

La méthode Meloni

Parmi les propositions discutées lors de ce Conseil, “l’une d’entre elles, la plus controversée et la plus conflictuelle, ouvre la porte à la création de centres en dehors des frontières européennes pour expulser les migrants en situation irrégulière”, rapporte El Periódico.

Cette méthode, adoptée par le gouvernement nationaliste de Giorgia Meloni, s’est concrétisée par un accord entre l’Italie et l’Albanie en novembre 2023, avec un premier transfert de migrants cette semaine. “Pendant ces débats qui dessinent une Europe bien plus volontaire sur le contrôle des entrées sur son territoire, l’Italie est passée aux travaux pratiques”, note Le Monde.

Cet arrangement se situe dans la lignée de l’accord migratoire signé entre l’Union européenne et la Turquie en mars 2016, explique Camille Le Coz au micro de France Culture. “L’Albanie cherche à rejoindre l’Union européenne et, en acceptant ce compromis avec l’Italie, l’idée est d’obtenir un appui dans sa procédure d’accession à l’Union européenne. Il y a une dimension politique et diplomatique”, analyse la chercheuse. Environ 500 personnes vont être déployées en Italie et près de 670 millions d’euros s’ajoutent à la gestion de ces coûts, qui sont versés par l’Italie au gouvernement albanais [France Culture].

Pour l’instant, cette méthode concerne uniquement les migrants secourus en mer par l’Italie. Ursula von der Leyen souhaite observer de près les résultats de cette opération afin de “tirer les leçons de cette expérience dans la pratique”, cite Le Monde. Alors que certains pays, comme l’Espagne, “sont fermement opposés à cette méthode”, d’autres, comme la France ou le Luxembourg, préfèrent attendre avant de prendre position [El Periódico]. La seule chose sur laquelle les gouvernements européens semblent s’accorder est la nécessité d’accélérer les expulsions, constate le journal espagnol.

Les autres sujets du jour

Economie et social

Institutions

- Prix Sakharov : Elon Musk éliminé, le RN subit un revers symbolique au Parlement européen [Le Huffpost]

Migrations et asile

- Le Sénégal reçoit une aide européenne de 30 millions d’euros pour endiguer l’immigration clandestine [Le Monde]

Ukraine

L’article Conseil européen : les Vingt-Sept cherchent une voie commune sur la question migratoire est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

16.10.2024 à 15:40

Concilier cursus scolaire et pratique du sport à haut niveau : avec Erasmus+, c’est possible

Valentin Ledroit

Depuis sa création en 1987, Erasmus+ n’a cessé de s’étoffer et de toucher des publics toujours plus variés. Il y a 10 ans, le célèbre programme européen a lancé son volet sport, visant à encourager la pratique sportive, promouvoir l’intégrité dans le sport, l’éducation par le sport ainsi que l’égalité et les valeurs européennes dans […]

L’article Concilier cursus scolaire et pratique du sport à haut niveau : avec Erasmus+, c’est possible est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (1550 mots)

Depuis sa création en 1987, Erasmus+ n’a cessé de s’étoffer et de toucher des publics toujours plus variés. Il y a 10 ans, le célèbre programme européen a lancé son volet sport, visant à encourager la pratique sportive, promouvoir l’intégrité dans le sport, l’éducation par le sport ainsi que l’égalité et les valeurs européennes dans ce domaine. Avec un budget de 470 millions d’euros sur la période 2021-2027, il permet à des structures issues de plusieurs pays européens de monter des projets de partenariats. Depuis peu, il offre également au personnel des organisations sportives (entraîneurs, dirigeants, bénévoles) la possibilité d’effectuer une mobilité pour acquérir de nouvelles compétences et méthodes de travail.

Le programme est aussi adapté aux personnes suivant des “double carrières” ou “double projets”, autrement dit, qui tentent de concilier les exigences d’une carrière de sportif de haut niveau avec celles des études ou de l’emploi. Des sportifs de haut niveau scolarisés dans des établissements français ont ainsi pu profiter des opportunités offertes par Erasmus+.

De la course d’orientation en Finlande

C’est le cas de Mathieu Perrin que nous avons rencontré à l’occasion du lancement des Erasmus Days 2024 à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep), mardi 15 octobre. Au premier semestre 2022-2023, ce jeune homme de 26 ans s’est envolé pour l’université de Jyväskylä, en Finlande, dans le cadre de ses études à l’INSA Lyon.

Au-delà de son parcours académique, Mathieu Perrin pratique également la course d’orientation à haut niveau. “C’est un sport très développé en Finlande et en Scandinavie, d’où le choix de cette destination”, explique-t-il. Sur place, il y découvre “une superbe culture du sport, d’énormes infrastructures et une nature et une forêt omniprésentes”. Un environnement idéal pour préparer les prochains championnats du monde de la discipline qui se dérouleront en 2025… en Finlande.

Créée le 25 avril 1970, la Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO) est composée de plus de 220 clubs répartis sur tout le territoire national. Environ 10 000 licenciés pratiquent la discipline en club et quelques 50 000 néophytes s’y essaient chaque année dans le cadre de courses label découverte.

Un emploi du temps adapté

L’Université de Jyväskylä participe au projet Erasmus+ SAMEurope (Student Athletes Erasmus+ Mobility in Europe) qui vise à faciliter la mobilité des sportifs. Sur place, Mathieu Perrin bénéficie d’un système qui s’adapte parfaitement à sa pratique sportive, avec plusieurs cours en distanciel et des enseignants compréhensifs. Cet emploi du temps lui permet, en tant que double médaillé de bronze des championnats du monde universitaire en 2022 de s’entrainer de façon intense tout en poursuivant ses objectifs professionnels : “avec des cours à la carte, j’ai pu choisir des enseignements qui me sont aujourd’hui utiles dans mon travail [d’ingénieur]”.

Le bilan de l’expérience Erasmus+ de Mathieu Perrin rejoint celui de nombreux autres bénéficiaires du programme. Il souligne principalement “les échanges et les rencontres avec les autres étudiants” ainsi que les progrès sur le plan personnel. Cette expérience “m’a permis de gagner en autonomie, en adaptabilité. On arrive dans un pays étranger qu’on ne connait pas et on doit apprendre à se débrouiller”, résume-t-il.

Le sport, au cœur des Erasmus Days 2024

Mardi 15 octobre, le lancement officiel de la 8e édition des Erasmus Days s’est tenu à l’Insep à Paris, dans le bois de Vincennes, en présence de Fabien Canu, directeur général de l’INSEP, Nelly Fesseau directrice de l’Agence Erasmus+ France / Éducation Formation et Mathieu Roumégous, directeur de l’Agence Erasmus+ France / Jeunesse & Sport, ainsi que Bernard Beignier, Recteur de l’académie de Paris.

Pour cette édition 2024, les organisateurs ont décidé de prolonger l’esprit des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. “En cette année olympique, les #ErasmusDays sont l’occasion de poursuivre ce bel élan autour des valeurs solidaires véhiculées par le sport. Ils permettent de valoriser la contribution des jeunes à la construction d’une citoyenneté européenne et le rôle de la mobilité en Europe dans le développement personnel et professionnel de chacun”, a déclaré Nelly Fesseau.

Du 14 au 19 octobre, plus de 10 000 événements sont organisés à travers une cinquantaine de pays participants afin de promouvoir les opportunités offertes par le programme Erasmus+ aux étudiants, enseignants, formateurs, professionnels ainsi qu’à tous les citoyens intéressés par les projets de mobilité ou de partenariats.

L’article Concilier cursus scolaire et pratique du sport à haut niveau : avec Erasmus+, c’est possible est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- La Croix

- Euronews

- Le Figaro

- France 24

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE

- Courrier Europe Centle

- Euractiv

- Toute l'Europe

- INTERNATIONAL

- Equaltimes

- CADTM

- Courrier International

- Global Voices

- Info Asie

- Inkyfada

- I.R.I.S

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- N-Y Times

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Of AFP

- Rojava I.C

- OSINT / INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- G.I.J.N

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- L'Insoumission

- Issues

- Les Jours

- LVSL

- Marianne

- Médias Libres

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Extrême-droite

- Human Rights

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie

- Vrai ou Fake ?