Quelque 8,7 millions d’électeurs ivoiriens ont été appelés aux urnes pour le premier tour de l’élection présidentielle – la septième depuis l’instauration du multipartisme en 1990. Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest bordé par le golfe de Guinée, la jeunesse domine une population de plus de 32 millions d’habitants. Dans l’un des derniers maillons de la Françafrique, l’enjeu est majeur. Alassane Ouattara, parvenu au pouvoir à l’issue d’une guerre civile, a tenté de verrouiller le scrutin.

Pendant trois décennies après l’indépendance de 1960, la Côte d’Ivoire a vécu sous le système du parti unique, dirigée par Félix Houphouët-Boigny, surnommé le « père de l’indépendance ». À la fin des années 1980, la chute des cours du cacao marquant la fin du « Miracle ivoirien » [une croissance à 7 % dans les années 1960-1970] et la pression des bailleurs internationaux plongent le pays dans une période d’austérité. Le Premier ministre d’alors, Alassane Ouattara, ancien cadre de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest, conduit les premières réformes économiques libérales.

Trente ans plus tard, Ouattara est toujours au centre du jeu politique. Président depuis 2011, il se présente à nouveau comme le grand favori, en quête d’un quatrième mandat. Une candidature qui continue de nourrir la controverse : la Constitution de 2000 limitait le nombre de mandats présidentiels à deux, mais la réforme constitutionnelle de 2016, instituant la Troisième République, a selon le camp présidentiel « remis les compteurs à zéro ». L’opposition, elle, dénonce une « violation de l’esprit de la loi fondamentale ».

Organisé par la Commission électorale indépendante (CEI), le scrutin est observé de près, tant par les partenaires internationaux que par la société civile. La Côte d’Ivoire, locomotive économique de la région, reste hantée par le spectre de la crise postélectorale de 2010-2011, qui avait plongé le pays dans un conflit meurtrier. Quinze ans plus tard, la mémoire de cette guerre civile plane toujours sur les urnes.

La campagne officielle s’est achevée ce jeudi 23 octobre au soir. Les premiers résultats du scrutin de samedi ne devraient pas être officialisés avant plusieurs jours.

Camps opposés depuis des décennies

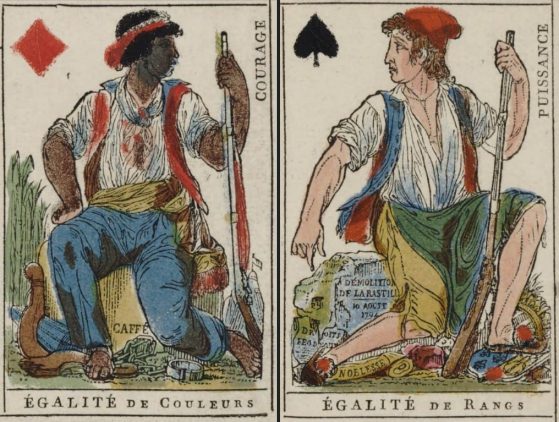

Les crises politiques à répétition qui secouent la Côte d’Ivoire trouvent leur origine dans la difficile transition du système de parti unique vers un régime multipartite. Héritée d’un pouvoir autoritaire qui avait longtemps uniformisé la société autour du concept d’« ivoirité », cette mutation révèle des tensions profondes entre communautés régionales et fragilise la cohésion nationale.

Dans une économie qui cesse de créer massivement des emplois, la montée de discours xénophobes vise alors les populations du Nord, majoritairement musulmanes, et les communautés étrangères venues du Sahel — notamment du Burkina Faso et du Mali. Ces divisions identitaires, attisées par la rivalité des camps politiques, vont durablement structurer la vie publique ivoirienne.

En 1999, un premier coup d’État militaire, inédit depuis l’indépendance, renverse le président Henri Konan Bédié, héritier du système postcolonial. Le pouvoir militaire, qui promet une transition vers un régime civil, entretient pourtant les clivages. La nouvelle Constitution adoptée en 2000 — instaurant la Deuxième République — réserve la présidence aux candidats dont les deux parents sont ivoiriens, écartant de fait Alassane Ouattara, figure du Nord, de l’élection présidentielle d’octobre.

Le scrutin porte Laurent Gbagbo, opposant historique et chef du Front populaire ivoirien (FPI), à la tête du pays. Mais la victoire s’accompagne de violences dans les rues et d’accusations de fraude. Ouattara conteste les résultats et réclame une nouvelle élection, tandis que le chef de la junte s’exile. Gbagbo s’installe au pouvoir, marquant la première véritable alternance politique depuis 1960. Toutefois, les législatives suivantes ne peuvent se tenir sur tout le territoire, certaines zones du Nord échappant au contrôle du gouvernement.

L’instabilité persiste tout au long de la Deuxième République (2000-2016). Les deux mandats de Laurent Gbagbo, pourtant placés sous le signe de la justice sociale et de la souveraineté nationale, peinent à concrétiser leurs promesses. La gratuité de l’école primaire et secondaire, annoncée dès 2000, ne se généralise pas faute de moyens et d’une administration efficace. Dans un pays bloqué, les infrastructures du pays se dégradent, notamment pour la santé et l’éducation, le secteur de l’énergie ne parvient plus à approvisionner l’ensemble du pays. La corruption installée dans le pays persiste.

À partir de 2002, la contestation du pouvoir dégénère en conflit armé. Une rébellion issue du Nord, regroupée sous le nom de Forces nouvelles de Côte d’Ivoire (FNCI) et dirigée par l’ancien Premier ministre Guillaume Soro, contrôle jusqu’à 60 % du territoire, avec le soutien du Burkina Faso. Les affrontements entre l’armée régulière et les forces rebelles font de nombreuses victimes civiles et militaires.

Sous la pression de la CEDEAO et de la France, les belligérants signent finalement en mars 2007 à Ouagadougou un accord politique prévoyant la réunification du pays et un processus électoral de sortie de crise. Les deux camps s’accordent alors sur un partage du pouvoir au sommet de l’État, dans l’attente de l’élection cruciale de 2010.

Malgré les accords de Ouagadougou, la paix reste précaire. Les années suivantes sont marquées par des tensions latentes, une administration fragmentée et un pays de facto divisé entre Nord et Sud. Le processus de désarmement piétine, tandis que les échéances électorales sans cesse reportées nourrissent la défiance. En 2010, la présidentielle censée tourner la page de la crise se transforme en nouveau drame national. La Commission électorale indépendante proclame la victoire d’Alassane Ouattara, mais le Conseil constitutionnel lui annonce la victoire de Laurent Gbagbo, invalide les résultats et annonce sa réélection. Deux présidents se revendiquent alors légitimes : la Côte d’Ivoire bascule de nouveau dans la violence.

Pendant plusieurs mois, le pays s’enfonce dans les affrontements violents, qui ne sont autres que le prolongement du conflit qui a débuté en 2002. Les forces loyales à Gbagbo affrontent les troupes pro-Ouattara, soutenues par les Forces nouvelles et une partie de la communauté internationale. Les combats, notamment à Abidjan, provoquent des centaines de morts et des milliers de déplacés. En avril 2011, après l’intervention de l’ONU mais principalement des forces françaises, Laurent Gbagbo est arrêté dans sa résidence de Cocody. Il est inculpé par la Cour pénale internationale (CPI) pour quatre chefs d’accusation de crimes contre l’humanité, la même CPI l’acquittera en janvier 2019 le laissant entrevoir un retour au pays et un retour en politique. Sa radiation des listes électorales est tout de même confirmée en août 2020.

Alassane Ouattara prend officiellement le pouvoir, promettant réconciliation nationale et reconstruction. Mais les fractures identitaires et politiques, héritées de deux décennies de conflits, continuent de hanter la société ivoirienne. De nombreux observateurs ont dénoncé la posture de la France qui est intervenue directement dans le conflit pour mettre au pouvoir un président lui étant plus favorable au libéralisme politique, et aligné sur les intérêts économiques français. L’intervention de l’armée française en 2011, et principalement son bombardement des positions du camp Gbagbo, est depuis citée dans les pays africains comme l’un des exemples culminants de la continuité de la politique de la « Françafrique ». La neutralité des Occidentaux a été fortement contestée dans ce conflit.

Aligné sur la politique des grandes puissances du monde et des institutions internationales, le pouvoir de Ouattara et de son parti – le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) – n’a depuis cessé de se renforcer dans l’administration de l’État, les assemblées et les forces armées.

On estime que cette crise postélectorale de 2010-2011 a fait environ 3 000 victimes, un million de déplacés internes et aurait poussé plus de 300 000 personnes à fuir le pays. De plus, la réconciliation nationale pourtant promise est aujourd’hui encore inachevée pour les populations victimes et l’apaisement reste très fragile. Sans réelle opposition puisque le scrutin est boycotté par ses adversaires, il sera très largement réélu en 2015 puis en 2020 – avec respectivement 83 % et 95 % des voix.

La société civile ivoirienne s’inquiète, elle, d’un retour des violences. À sept jours du scrutin présidentiel, la Confédération des organisations des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire (COVICI) a lancé lors d’une conférence publique un appel solennel à l’ensemble des acteurs politiques, pour assurer une élection apaisée. Pour son président, Kanté Lassina, un message fort doit passer : « Que leurs ambitions ne mettent pas en péril la vie des Ivoiriens. L’État n’est pas un butin, mais un service. Sachez perdre avec dignité et gagner avec humilité. » Les mémoires sont vives : « Nous, les victimes, avons déjà payé le prix de la violence. Nous ne voulons plus voir la liste des victimes s’allonger. Plus jamais les événements de 2010. »

Partis d’opposition écartés

Les forces politiques se préparaient depuis plusieurs mois à l’annonce du Conseil constitutionnel. Sans grande surprise, les craintes des oppositions ont été confirmées. Sur les soixante dossiers soumis par la Commission électorale indépendante (CEI), seules cinq candidatures ont finalement été retenues, pour cinquante-cinq jugées « irrecevables ». Si une telle sélection était attendue pour la plupart de ces dossiers ne remplissant pas les conditions attendues, les débats se sont cristallisés sur l’éviction de principales figures de l’opposition à même de concurrencer le pouvoir en place.

Ainsi les principales organisations politiques de gauche ivoirienne se retrouvent quasiment exclues du scrutin. Pascal Affi N’Guessan (72 ans), ancien Premier ministre du pays de 2000 à 2003, s’est vu refuser sa candidature pour défaut de parrainages avec le FPI (Front populaire ivoirien). Surtout, Laurent Gbagbo (80 ans), qui espérait faire son grand retour avec son nouveau parti (PPA-CI) a été déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel suite à une condamnation pénale liée à la crise postélectorale 2010-2011 qui l’a vu chuter.

Autre principal opposant, Tidjane Thiam, ancien banquier international, un temps ministre et actuel président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), a été empêché au motif de sa double nationalité franco-ivoirienne – il a été radié des listes électorales après qu’un tribunal a jugé qu’il avait de facto perdu sa nationalité ivoirienne.

Ce sont ainsi les deux principaux partis – le PPA-CI et le PDCI-RDA, formant l’intégralité de l’opposition représentée à l’Assemblée nationale – qui se sont retrouvés écartés de la course[1].

Depuis, les clans Gbagbo et Thiam dénoncent un système organisé afin de les écarter de la compétition. Organisés depuis le début de l’été au sein d’un « Front commun » contre les dérives autoritaires du parti au pouvoir, ils se sont tournés vers les instances internationales. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a cependant rejeté les demandes de réintégration des deux candidats.

En réaction, le « Front commun » appelle depuis plusieurs semaines ses partisans à se mobiliser dans la rue. La marche des oppositions du 11 octobre à Abidjan, non autorisée par les autorités, a opposé manifestants et forces de l’ordre sous des nuages de gaz lacrymogènes. La semaine qui a suivi a été marquée par de nombreux incidents et blocages de routes dans les régions du pays. En réaction, le gouvernement a interdit les rassemblements politiques – meetings et manifestations — pour deux mois, excepté ceux des candidats en lice pour le scrutin.

Dans un arrêté pris le 17 octobre, les ministères de l’Intérieur et de la Défense déclarent que les non-respects de ces mesures « sont passibles de poursuites judiciaires ». Les candidats en course réunissent depuis plusieurs jours leurs partisans, le président Ouattara le premier comme ce lundi 20 octobre à Mankono où s’est tenue une marche nommée « la marée orange pour ADO » [initiales de Ouattara], qui a rassemblé plusieurs milliers de soutiens. À trois jours du scrutin, Laurent Gbagbo est sorti du silence pour dénoncer « un coup d’État civil » par un « braquage électoral ». Dans un jeu de double langage, il a tout à la fois assuré son « soutien » aux manifestations protestataires tout en précisant qu’il n’appelait pas ses partisans à « descendre dans la rue ». Cherchant ici à protéger les cadres de son parti d’éventuelles représailles.

Le procureur de la République a déjà annoncé plus de 700 arrestations. Le journal Jeune Afrique rapportait dernièrement la mort d’une personne dans une des manifestations à Bonoua (sud du pays), rapportant une source policière. L’opposition évoquait elle au moins deux personnes décédées. Au total, quatre personnes seraient mortes – trois civils et un gendarme – depuis mi-octobre.

« Dire non au quatrième mandat n’est pas un délit. Nous n’appelons pas la guerre, nous voulons la démocratie. Ne vous laissez pas intimider », a déclaré Habiba Touré, la porte-parole du Front commun. Plusieurs figures des oppositions dénoncent le déploiement des forces de l’ordre à proximité de leurs habitations. Le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a affirmé opérer « dans l’intérêt de la sécurité nationale ». Les autorités dénoncent des volontés et actes « subversifs ».

Les arrestations font craindre aux ONG des répressions massives à venir. Dans un communiqué de presse, Amnesty International a appelé les autorités à arrêter de « réprimer les manifestations pacifiques ». La Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (Lidho) a de son côté rappelé « que le droit de manifester pacifiquement et la liberté d’expression sont garantis par la Constitution ivoirienne ».

Des candidatures alternatives en mesure d’inquiéter le pouvoir ?

C’est dans un climat politique sous haute tension que la campagne présidentielle poursuit son cours en Côte d’Ivoire. Samedi, quatre bulletins incarneront l’alternative au système Ouattara : ceux de Simone Ehivet, Jean-Louis Billon, Henriette Lagou Adjoua et Ahoua Don Mello.

Pourtant, la plupart des observateurs jugent improbable que ces candidatures puissent véritablement inquiéter le président sortant. Faiblement dotés en moyens logistiques et en relais régionaux face à la machine électorale du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), les prétendants peinent à imposer leur présence nationale. Beaucoup espéraient rallier les électeurs des figures écartées du scrutin, notamment Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Mais les deux leaders ont exclu tout soutien officiel à un autre candidat, malgré la proximité politique de certains d’entre eux.

Issu du PDCI-RDA, Jean-Louis Billon s’avance avec son propre mouvement, le Congrès démocratique (CODE). Homme d’affaires influent et ancien ministre du Commerce, il prône une politique économique libérale axée sur l’entrepreneuriat et la rigueur budgétaire. Promettant une relance industrielle capable de créer massivement des emplois, il appelle à maîtriser la dette publique, actuellement estimée à 57 % du PIB contre 69 % en 2011 — un ratio encore inférieur au plafond de 70 % fixé par l’UEMOA.

Henriette Lagou, candidate indépendante se réclamant du centre, tente de capter les voix du PDCI déçu. Déjà en lice en 2015 (où elle avait obtenu moins de 1 % des suffrages), elle sillonne les bastions du parti, notamment Daoukro, fief historique du centre-droit ivoirien. Première femme à se présenter pour la deuxième fois à la magistrature suprême, elle structure sa campagne autour de quatre axes : une économie inclusive pour l’autonomisation des femmes et l’emploi des jeunes, la paix, la réconciliation nationale et le partage équitable des richesses.

De son côté, Simone Ehivet Gbagbo conduit une campagne plus discrète mais symboliquement forte. À la tête du Mouvement des générations capables (MGC), elle place la réconciliation nationale et la réforme du système éducatif au cœur de son programme et souhaite lutter contre la pauvreté. Ahoua Don Mello, ingénieur et ancien ministre, affiche quant à lui un positionnement panafricaniste et souverainiste, assumant une ligne économique étatiste et anticoloniale, en rupture avec la politique internationale du pouvoir actuel et assumant de se tourner vers des partenaires tels que la Russie.

Proches de l’ex-président Laurent Gbagbo, Simone Ehivet et Ahoua Don Mello incarnent la continuité de la gauche ivoirienne, attachée à une vision d’État fort et d’économie régulée. Un temps envisagée, leur alliance n’a finalement pas vu le jour, laissant une gauche fragmentée à la veille du scrutin.

Une économie d’exclusion

L’économie ivoirienne est régulièrement présentée comme l’une des plus résilientes de la région d’Afrique de l’Ouest. Selon la Banque mondiale, le pays a enregistré une croissance moyenne du PIB réel de 6,5 % entre 2021 et 2023 et a atteint 6 % en 2024, bien au-dessus des moyennes mondiales (2,8 %) et régionales (3,2 %).La politique mise en place depuis le début des années 2010 favorise une économie tirée par l’investissement privé – comme le secteur du BTP. Derrière cette bonne santé économique d’apparence, la question sociale reste très marginale.

Pour bon nombre d’observateurs, cette bonne santé économique cache des problématiques sociales d’ampleur, à commencer par une forte inégalité entre les territoires. La région de la capitale Abidjan, deuxième plus grande ville d’Afrique de l’Ouest, représente à elle seule 65 % du PIB. Le pouvoir en place peut se targuer d’avoir fait reculer la pauvreté dans le pays. Selon l’Agence nationale de statistique (Ansat), le taux de pauvreté serait passé de 55,4 % en 2011 à 37,5 % en 2021. Malgré ses progrès, ce taux s’accroit pourtant dans les zones rurales.

La restructuration de l’économie ivoirienne n’est pas allée dans le sens d’une plus grande inclusion. Pire, la forte croissance semble aujourd’hui toute tournée vers l’extérieur. Dans un récent reportage, Médiapart rapportait que, selon les chiffres de l’agence de notation Bloomfield Investment, 5 % des entreprises, principalement des grosses multinationales étrangères et françaises, fournissent près de 80 % de la richesse produite dans le pays.

Alors que la jeunesse née après 1995 représente plus de 30 % de la main d’œuvre disponible dans le pays, l’accès à l’emploi s’est largement dégradé ces dernières années. Le chômage des moins de 35 ans (représentant 75 %de la population) reste deux fois supérieur à la moyenne nationale. De plus, ces chiffres prennent en compte les emplois informels sans différencier les emplois décents des emplois précaires. Constituant les deux tiers de la population active, l’agriculture demeure aujourd’hui le secteur principal d’offre d’emplois à l’intérieur du pays. Cette tension du marché du travail amène la jeunesse ivoirienne diplômée à se tourner vers l’étranger. La diaspora ivoirienne composée de plus de 1,2 million d’Ivoiriens pourrait également être un facteur clé du scrutin.

Note :

[1] L’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire est composée de 255 députés. Depuis la dernière élection législative de 2021, le RHDP, parti présidentiel, détient une majorité absolue avec 168 sièges, les PDCI-RDA en ont 64 et le PPA-CI 18. Cinq députés siègent parmi les non-inscrits.